2021第47卷第7期

2. 厦门大学 经济学院,福建 厦门 361005

2. School of Economics,Xiamen University,Xiamen 361005,China

一、引 言

2008年国际金融危机使各国普遍认识到系统性金融风险的巨大危害。危机后,各国逐渐意识到宏观审慎监管的重要性。宏观审慎监管考虑了整个金融体系的稳定和金融机构间的相互影响,弥补了微观监管仅关注个体风险的不足。一方面,众多国家和国际组织纷纷设立专司宏观审慎监管的部门,以监控并防范系统性风险,如美国2010年设立了金融稳定监管委员会(Financial Stability Oversight Council,FSOC)、欧盟2011年成立了欧洲系统性风险委员会(European Systemic Risk Board,ESRB)、英国2013年设立了审慎监管局(Prudential Regulation Authority,PRA)等;另一方面,众多国家和国际组织从时间和截面两个维度制定了多种宏观审慎监管工具(梁琪等,2015)。根据IMF(2011)对全球49个国家采用的宏观审慎工具的调查,其可以分为三类:第一类为信贷类,该类工具重点是为了约束借款人的贷款数量,包括贷款价值比、信贷总量或信贷增长、债务收入比、外汇贷款上限等;第二类为资本类,该类工具主要为了提高银行等金融机构的资本金以提升其抵御损失的能力,包括逆周期资本监管、杠杆率、动态拨备等;第三类为流动类,该类工具重点关注金融机构的流动性,包括货币错配、期限错配、净稳定资金比率、流动性覆盖率、准备金等(Lim等,2011;苗文龙和闫娟娟,2020)。然而,每个国家采用的具体的宏观审慎工具会因其金融与经济发展水平、监管效率等而有所不同(Lim等,2011),其中,逆周期资本要求、动态拨备等逆周期调整工具是多数国家常用的工具。此外,新兴市场国家更加关注系统流动性风险(systemic liquidity risk),经常使用流动类监管工具以及信贷总量或信贷增速限制等信贷工具,而发达国家更倾向于使用贷款价值比、债务收入比等信贷类工具。已有跨国研究发现,宏观审慎工具有助于缓解金融系统性风险的顺周期性问题(Lim等,2011;Claessens 等,2013;IMF,2015),可以有效约束信贷增长(IMF,2015;樊明太和叶思晖,2020),以及降低金融机构和市场的共同风险暴露(Lim等,2011),从而有效发挥降低系统性风险的作用。基于银行微观数据的研究也表明,宏观审慎工具有助于降低银行信贷增速(Claessens等,2013;梁琪等,2015)和杠杆率(Claessens等,2013;梁琪等,2015),从而可以降低系统性风险。也有部分研究发现,宏观审慎工具的作用效果会受一国的监督效率、宏观经济政策等的影响,不同类型工具的作用效果在不同国家会存在差异(Lim等,2011;樊明太和叶思晖,2020)。

我国也高度重视宏观审慎监管,采用了多种监管工具来约束系统性风险,包括重点用于调控房地产的贷款价值比和差别准备金的动态调整,2013年开始实施的《商业银行资本管理办法(试行)》又引入了逆周期资本充足率、系统重要性银行附加资本要求、流动性监管要求等。为了应对新冠肺炎疫情冲击对我国宏观经济与金融的影响,2020年9月中国人民银行(以下简称“人行”)、银保监会发布了《关于建立逆周期缓冲机制的通知》,将逆周期资本缓冲比例设为0。除了一些通用的工具外,立足于我国现实情况,人行宣布从2016年起实施宏观审慎评估体系(MPA),并根据宏观经济与金融情况进行动态调整,如考虑到银行内部的影子银行业务对我国金融系统性风险的重要影响,MPA将广义信贷纳入评估体系;2017年第一季度起将表外理财纳入评估体系,2018 年第一季度起将同业存单纳入评估体系。在监管当局的引导下,我国系统性金融风险的上升势头得到遏制,防范化解重大金融风险攻坚战取得了重要阶段性成果。①

由于系统性金融风险的防范对时效性和前瞻性要求很高,良好的沟通在有效宏观审慎监管中起着重要作用(Jayaram和Gadanecz,2016),因此各国除了采用宏观审慎监管工具外,更要提高相关宏观审慎政策的透明度。各国纷纷使用宏观审慎监管沟通来引导市场主体的预期,关于宏观审慎监管沟通的研究也在不断增加。宏观审慎监管沟通主要向公众传达了政策当局关于目前以及未来整个金融体系风险水平的态度,国外已有研究开始探讨宏观审慎监管沟通的作用。Born等(2012)认为中央银行的宏观审慎监管沟通在宏观审慎监管中发挥重要的作用,而且沟通应该具备清晰、透明和可预测性特征;金融市场会对中央银行有关金融稳定问题的沟通做出重要而系统的反应,且在危机时期与非危机时期的反应存在差异。Born等(2014)对37个国家的中央银行及其领导进行的与金融稳定相关的口头沟通和书面沟通进行分析后,发现书面沟通会对金融市场产生影响,而口头沟通的作用不显著,但是在危机期间,口头沟通可以发挥作用。Sarlin(2016)讨论了风险沟通在宏观审慎监督中的作用以及可视化在风险沟通中的作用,认为可视化和交互界面是支持大数据分析和风险交流的两个必不可少的功能。万志宏和李凤(2015)总结了近年来各国央行关于金融稳定沟通的实践,认为金融稳定沟通对于维护一国金融体系的稳定至关重要。李云峰等(2014)指出央行能通过金融稳定沟通影响投资主体的行为,使金融资产收益的变化方向与政策要求相吻合,但其影响会随时间逐步减弱。

从中国实践来看,宏观审慎沟通逐渐成为重要的系统性风险预期管理手段。在中国,负责宏观审慎监管沟通的主体主要有人行和银保监会(原银监会,下同),一方面其会按期发布《金融稳定报告》《中国银行业年报》等与监管对象进行书面沟通;另一方面,人行行长或副行长、银保监会主席或副主席也会不定期在采访和演讲等场合中表达对未来系统性金融风险的态度,及时为市场主体提供应对金融风险、维持稳健发展的建议。例如,在中国系统性金融风险高企时,人行原行长周小川多次讲过“坚决守住不发生系统性、区域性金融风险的底线”“进一步完善宏观审慎监管的金融框架,加强系统性风险的防范”,以引导市场主体的预期。虽然关于央行沟通的研究很丰富,但是关于宏观审慎监管沟通指数的构建及其有效性的研究较少。央行沟通指数的构建主要包括如下三类:第一类是人工赋值法,即将货币政策沟通内容手动进行分类,按其倾向性进行人工赋值,具体分为[−1,1]共三个离散值、[−2,2]共五个离散值(Rosa和Verga,2007)、[−3,3]共七个离散值(Berger等,2011)等赋值方法;第二类是基于文本分析法,即根据货币政策沟通中不同态度的词语出现的频数,评估央行的态度(林建浩和赵文庆,2015;Picault和Renault,2017);第三类是与计算机语言相结合的处理方法,包括潜在狄利克雷模型(Latent Dirichlet Allocation,LDA)和潜在语义分析模型(Latent Semantic Analysis,LSA),对央行货币政策沟通进行机器学习(Hansen和McMahon,2016)。在宏观审慎监管沟通方面,刘澜飚等(2018)使用人工赋值法对中国宏观审慎监管沟通进行测度,将乐观、中性和悲观的沟通分别赋值为+1、0和−1,进一步运用事件分析法评估了宏观审慎监管沟通对金融资产价格的影响,发现不同态度的宏观审慎监管沟通对股票市场收益率的影响不一致,乐观沟通会产生积极影响,悲观沟通的警示作用不显著,中性则具有异质性。

总体来看,各国学者对宏观审慎监管已展开了全面深入的研究,但关于宏观审慎监管沟通的研究相对较少,少数研究主要集中于宏观审慎监管沟通对金融市场收益率的影响,而关于宏观审慎监管沟通能否有效降低中国系统性金融风险的研究比较缺乏。实际上,宏观审慎监管最主要的目的是防范系统性金融风险,亟需有针对性地分析宏观审慎监管沟通与系统性金融风险的关系;同时,准确地构建宏观审慎监管沟通指数是分析其作用的前提。学者们对货币政策沟通指数的构建进行了丰富的研究,而宏观审慎监管沟通指数的构建则相对较少,而两者的沟通形式具有一定的相似性,因此货币政策沟通指数的构建方法具有一定的借鉴意义。虽然人工赋值法相对简单,但是该方法的主观性较强,而且可复制性不高。最近兴起的LDA、LSA等机器学习方法对初始沟通的要求更少,处理过程更加客观,然而宏观审慎监管口头沟通的文本不规范,沟通的词语不统一,难以使用这一方法。因此,本文参考林建浩等(2019)的研究,使用文本分析法构建中国宏观审慎监管口头沟通指数。与已有研究相比,该方法通过生成专用词典来量化口头沟通,然后利用短语数量加权的方法来构建宏观审慎监管口头沟通指数,方法更加客观可靠;同时生成了宏观审慎监管口头沟通这一特定领域的词典,为研究中国宏观审慎监管口头沟通提供了新数据,在一定程度上有助于促进宏观审慎监管口头沟通领域的深入研究。同时,本文还进一步探讨了宏观审慎监管口头沟通降低系统性风险的有效性。合理地测度宏观审慎口头沟通指数,并分析其在系统性金融风险防范中发挥的作用,对于中国完善宏观审慎监管框架,防范系统性金融风险具有重要的现实意义。

鉴于此,本文对2009年4月至2019年12月人行行长或副行长、银保监会主席或副主席所发表的宏观审慎监管口头沟通内容进行语料处理,构建中国宏观审慎口头沟通指数,并探讨其与中国系统性金融风险的关系。研究发现,宏观审慎监管当局会针对系统性金融风险的变化进行口头沟通,银行、证券、保险和信托四个部门的关联度指数的变化均会影响我国的宏观审慎监管口头沟通;宏观审慎监管口头沟通可以降低系统性金融风险,但发挥作用的滞后时间为半年,宏观审慎监管口头沟通主要影响银行业的被传染指数和保险业的传染指数,同时口头沟通偶尔会出现失灵的情况。与已有研究相比,本文的贡献主要有:第一,考虑到前瞻性和时效性在系统性金融风险防范中的重要性,本文从口头沟通视角刻画宏观审慎监管。已有研究主要分析宏观审慎监管工具的影响,鲜有文献关注中国的宏观审慎监管口头沟通,而少数探讨宏观审慎监管沟通作用的文献使用赋值法刻画宏观审慎监管沟通,主观性较大(刘澜飚等,2018)。本文使用文本分析法,对中国宏观审慎监管口头沟通内容进行语料处理,得到具有明显政策态度倾向性的短语,进而生成宏观审慎监管口头沟通相对应的专用词典,进一步对短语数量进行加权而构建宏观审慎口头沟通指数;同时,采用监督学习方法构建宏观审慎口头沟通指数,进行稳健性检验,因为该方法更加客观且具有可复制性。第二,探讨了宏观审慎口头沟通与系统性金融风险的关系。已有研究主要分析宏观审慎监管工具对系统性金融风险的影响,很少分析中国的宏观审慎监管口头沟通的作用。少数探讨宏观审慎监管沟通作用的文献主要分析其对金融市场的影响,而缺乏针对宏观审慎监管口头沟通与系统性金融风险关系的研究。本文的有效性分析有助于检验宏观审慎监管口头沟通对系统性金融风险的影响,为监管当局从口头沟通角度完善宏观审慎监管框架提供了一定的理论支持。

二、理论分析与研究假设

宏观审慎监管沟通包括书面沟通和口头沟通两个方面。书面沟通是指各国政策当局定期用《金融稳定报告》等规范性的文字报告与公众交流有关金融体系风险的看法,沟通目前以及未来的金融稳定状况。口头沟通是指各国宏观审慎监管主体不定时地借助于演讲、新闻发布会、采访、报告等形式实现的信息交流,传达政策当局关于目前以及未来整个金融体系风险的态度。由于口头沟通形式多样,没有规定的发布时间,与当时的经济发展形势和金融风险状况密切相关,时效性更好,因此我们重点关注口头沟通的效果。

人行行长或副行长、银保监会主席或副主席通过采访、演讲、新闻发布会等口头沟通形式向市场参与者披露经济金融形势、系统性金融风险状况、未来的监管意向等信息,这会影响金融机构的预期,进而作用于其行为。一方面,市场主体会把政策当局传达的宏观审慎监管沟通信息理解为未来宏观审慎监管当局改变或实施某种政策的意图,将该种信息视为宏观审慎政策监管是否改变以及如何改变的预警信号(Fratzscher,2008;吴国培和潘再见,2014)。具体而言,未来的监管政策变化主要来源于监管当局对当前以及未来整个金融体系风险水平的看法,相比于其他市场参与者,监管当局拥有信息优势。因此,为了更好地发挥未来监管政策的作用,政策当局会提前与公众进行系统性风险沟通,改变他们的风险预期,加强金融市场主体对监管当局未来监管政策的了解,从而使市场主体的行为朝监管政策合意的方向变化。当监管当局认为当前以及未来系统性风险水平较高时,未来的监管政策会倾向于加大监管力度和范围,此时监管当局领导提前向市场传递宏观审慎监管的态度可能有助于引导市场主体及时改变投资策略和经营行为。另一方面,与金融机构相比,监管当局具有信息优势,其向市场参与者披露系统性金融风险形势、未来的监管意向等信息,有助于减少市场主体的信息获取成本,同时可以降低不同市场主体间的信息不对称,从而有助于协调市场主体间的行为,进而促进市场主体对外生冲击及时反应,提高监管的有效性(刘澜飚等,2018)。

进一步地,从我国的宏观审慎监管实践可知,宏观审慎监管政策和沟通对不同类型金融机构的影响可能存在差异。一方面,我国已公布的宏观审慎政策主要针对银行。《商业银行资本管理办法(试行)》中的逆周期资本监管和流动性监管要求,MPA评估体系,以及《关于建立逆周期资本缓冲机制的通知》《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》《系统重要性银行评估办法》《系统重要性银行附加监管规定(试行)(征求意见稿)》均是针对银行。《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》除了针对银行外,还将保险业和证券业也纳入了考量体系。②另一方面,宏观审慎监管口头沟通也更加强调银行,其次为保险公司。我们统计了诸多宏观审慎监管口头沟通事件,发现沟通时提及最多的部门是银行部门,其次是保险部门,证券部门和信托部门则提及较少。宏观审慎监管口头沟通主要通过与市场主体沟通宏观审慎监管政策意图而影响市场主体关于宏观审慎监管政策的预期,从而影响其行为,因此相应行业是否出台了宏观审慎监管政策以及出台的宏观审慎监管政策的频率都会影响相关主体对宏观审慎沟通的反应。由此,本文提出如下研究假设:宏观审慎监管口头沟通会影响系统性金融风险,而且对不同金融部门的影响存在差异。

三、宏观审慎监管口头沟通指数的构建

当前,各国均在倡导增强中央银行宏观审慎监管的作用,中国的宏观审慎监管主要主体也是人行,2019年人行正式设立宏观审慎管理局,专门管理宏观审慎相关事宜。此外,银保监会也会进行一些宏观审慎监管沟通。2009年4月,国际上负责对全球金融稳定进行宏观审慎监管的金融稳定委员会(FSB)成立;同期,国内人行和银保监会的领导人均向公众表示要建立宏观审慎监管框架,进行金融监管改革。2009年的《中国货币政策执行报告》和《中国银行业年报》明确提出了宏观审慎的概念。因此,本文选取的样本期间为2009年4月至2019年12月,借鉴林建浩等(2019)使用的文本分析法,构造宏观审慎监管口头沟通指数,并检验口头沟通的有效性。

(一) 自定义词典的生成

1. 文本收集。为了构建宏观审慎监管口头沟通指数,本文需要搜集人行、银保监会领导人在公开场合所发表的有关宏观审慎监管的内容。参考冀志斌和宋清华(2012)的研究,我们在百度新闻上搜集报道,以样本期内的人行行长和副行长、银保监会主席和副主席的姓名加上“影子银行”“业务复杂性”“关联”“脆弱性”“系统重要性机构”“金融稳定”“表外业务”“MPA”“宏观审慎”“系统性风险”“逆周期”“顺周期”“泡沫”等关键词,按时间顺序重点记录相关性高的口头沟通事件的时间、发言人、网址、沟通内容。为了提高基础词典的有效性,我们在搜索到相关的新闻报道后会到人行以及银保监会的官方网站找到相对应的领导讲话、演讲、采访等沟通事件原文,以避免语料中包含过多的媒体转述语言。同时,由于市场对相关领导人不定期发表在金融经济报刊上的文章的反应类似于口头沟通,且相比于《金融稳定报告》,这些文章篇幅较短,专业性不强,受众更广,因此本文同时记录了领导人在人行官方期刊《紫光阁》《中国金融》等期刊上发表的相关文章,使搜集的口头沟通事件更全面。为了保证实证结果的及时性和准确性,沟通时间以对应沟通事件原文所述时间为准;部分沟通事件若找不到相关原文,则以第一篇新闻报道的时间为准;而且为了避免重复测度,只选取沟通的原文或者第一次新闻报道。

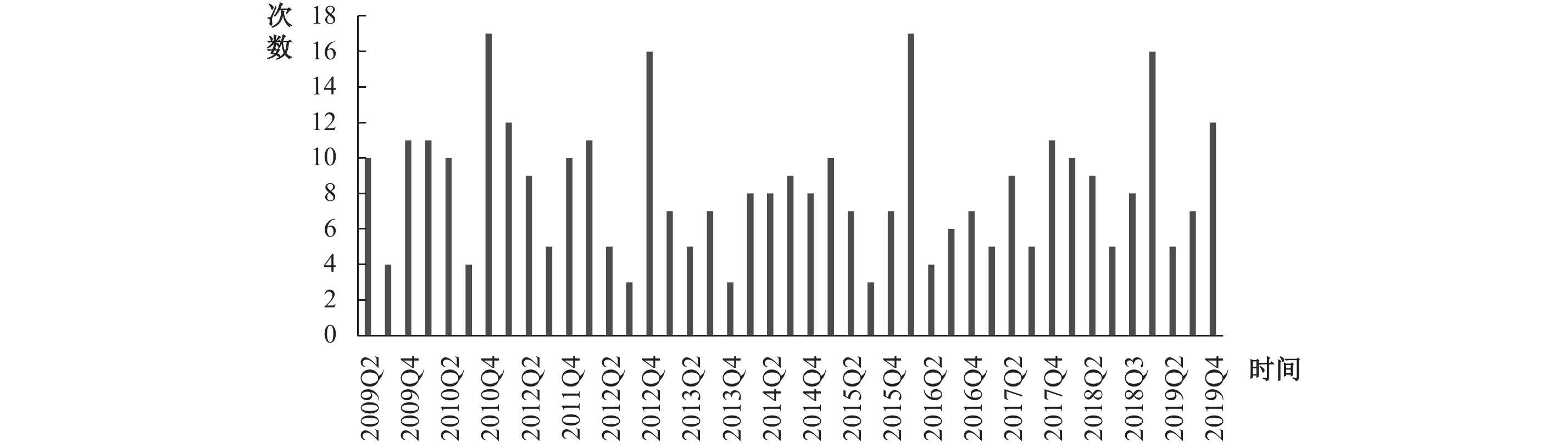

由图1可知,2009年4月1日至2019年12月31日期间,宏观审慎监管口头沟通比较频繁,总计为356次,平均每个季度为8.3次,并且在2010年第4季度、2016年第1季度达到了峰值17次;在2012年第3季度、2013年第4季度、2015年第3季度沟通次数最少,均为3次。由此可见,政策当局进行口头沟通的次数会根据经济形势及系统性风险水平的变化而改变,在经济下行期、系统性风险水平较高时,沟通次数会明显增加。此外,第1季度和第4季度的宏观审慎监管口头沟通次数明显要多于第2季度和第3季度,这可能是因为年初会传达当年的金融稳定状况,而年底则需要做经济金融工作总结。宏观审慎监管口头沟通方式包括四种,其中讲话的占比高达63.76%,占比最小的是新闻发布会,低于10%,采访和时报文章的占比分别为10.96%和17.7%。

|

| 图 1 宏观审慎监管口头沟通事件频次图 |

2. 语料处理。本文主要聚焦于宏观审慎监管相关的口头沟通,但人行同时兼顾多种职能,其在进行宏观审慎监管口头沟通时往往不只针对系统性风险或宏观审慎监管发表看法,也经常包括其他沟通内容,如改进民生和社会发展等。为了防止其他内容的干扰,进一步提高准确度,本文首先将每次宏观审慎监管口头沟通事件中与经济无关的沟通内容剔除,再进行后续分析。

然后,我们对处理后的356次沟通事件根据语义进行断句处理,断句符号为句号、逗号、分号等符号,断句时保证每句话意思完整,最终形成了15367句语义完整的语句。我们进一步根据领导人对未来金融稳定或者系统性风险的态度,从政策意图出发,将句子归为“乐观”“中性”“悲观”“后顾性信息”和“其他”等类别。具体的划分原则为:当句子中出现“良好的运行形势”“抗风险能力不断提高”“整体风险水平较低”“有能力防范风险”等词语,明确指出当前及未来我国金融体系较稳定、系统性风险水平较低时,则将句子划分到“乐观沟通”一类;当句子中出现 “加强宏观审慎监管”“脆弱性十分显著”“风险隐患增加”“金融稳定压力较大”等词语,明确表明当前及未来我国系统性风险水平较高,需要加大监管力度和范围时,则将句子划分到“悲观沟通”一类;把没有明确表明态度或者只是客观地阐述宏观审慎监管的句子划分到“中性沟通”一类;当句子内容与宏观审慎沟通不相关时,将其划分到“其他”类。同时,宏观审慎监管口头沟通信息还包括后顾性信息,即叙述了过去的系统性风险状况或者过去所采取的宏观审慎监管措施,可根据句子本身所指明的时间和结合上下句语境进行判断。在信息的时效性上,除了后顾性信息是对过去的描述,与未来的态度无关外,乐观、中性、悲观的口头沟通均为及时性和前瞻性的信息。

在确定沟通内容的态度划分规则后,将搜集到的口头沟通事件分为人行沟通和银保监会沟通两类,并分别由两人负责。划分好各自负责的内容后,再交叉检查对方的句子划分结果,若两人的判断结果一致则直接确定该句子的态度倾向,不一致时则保留意见并将句子标红,最后将合并后的口头沟通事件划分结果交由第三人进一步确认,依次进行,直至对所有的语句划分达成一致意见。虽然上述处理方法仍存在一定的主观性,但这是目前学术界常用的做法(林建浩等,2019),而且此类划分态度工作只能人为判断。基于此规则,我们从所有宏观审慎监管口头沟通文本中共提取了15367个语句,并进行了类别判断。由于提取的语句中大部分属于其他类,而其中涉及的短语可能与主题内容无关,会对最后生成的专用词典形成干扰,因此在经过多人交叉检查确认后,把其他类句子删除,最后剩下2718个语句。

(二) 生成计算词典

处理完宏观审慎监管相关句子的政策态度分类后,将编辑好的自定义词典、过滤词典导入R软件,然后通过jiebaR分词功能对所有与宏观审慎有关的2718个语句进行分词处理,得到具有明显沟通态度倾向性的短语,从而生成计算词典。然而,R软件本身的基础词典较少,没有包含金融领域的一些专有名词,如会将“经济上行期”分成“经济”“上”“行”“期”。为了解决该问题,对2718句话提取一些专有名词。此外,为了达到提取句子后保持句子原意的目的,筛选出现次数在两次或两次以上的固定说法,最终形成了含有914个在所有沟通文本中出现两次或两次以上的专有名词或固定说法的基础词典。基于基础词典,利用R软件进行分词后,提取出合理的M字短语(M大于1),最终共提取出6086个短语。

对于M字短语,计算出属于乐观、悲观、中性沟通三个类别的概率,相应的计算公式为:

最后,挑选出具有明显政策态度倾向性的短语进入计算词典,即短语的i类别(乐观、悲观、中性)概率大于50%,这些短语能够表明政策当局的宏观审慎监管口头沟通态度。通过进一步筛选,形成了具有2092个短语的宏观审慎监管口头沟通专用词典。由表1短语分布情况可知,长度在2—4之间的短语数高达1702个,占比超过了80%;长度大于20的短语只有12个,且多为固定说法,如“实现宏观审慎监管与微观审慎监管的有效对接和有机配合”“坚决守住不发生系统性区域性金融风险的底线”。由于该词典是以样本期内所有口头沟通事件为文本基础处理而得到的,因此我们将其称作全样本词典。

| 长度统计量 | 均值 | 标准差 | 中位数 | 众数 |

| 3.699 | 3.028 | 2 | 2 | |

| 长度分布 | 短语长度 | 短语个数(占比) | 短语长度 | 短语个数(占比) |

| M

$ \in $

[2,4]

|

1702(81.36%) | M

$ \in $

[10,19]

|

94(4.49%) | |

| M

$ \in $

[5,9]

|

284(13.58%) | M

$ \in $

[20,35]

|

12(0.57%) |

(三) 构建宏观审慎监管口头沟通指数

生成计算词典后,采用短语数量加权的方法计算人行和银保监会相关领导每次口头沟通事件的政策态度得分,即每次口头沟通事件属于某一类别(乐观、悲观、中性)的概率。计算公式为:

| $\frac{{\sum\nolimits_{n = 1}^N {p_{n,s}^i \times {f_{n,s}}} }}{{\sum\nolimits_{n = 1}^N {{f_{n,s}}} }}$ | (1) |

其中,N代表计算词典包含的短语总数(2092),n=1是词典中的第1个短语;

在分词前,将考虑了重叠短语情况的自定义词典导入R软件,从而避免多次计数,使得结果更准确。例如,自定义词典同时包含了“系统性金融风险”“确保不发生系统性金融风险”两个短语,在对某一次沟通内容的句子进行分词时,若该句子包含“确保不发生系统性金融风险”这一短语时,“系统性金融风险”这一短语也会自动包含在其中,程序会保留“确保不发生系统性金融风险”这一短语,最终计算结果也只考虑了字数更多的短语。

利用式(1)计算出每次口头沟通中三个态度类别的概率后,可以获得月度概率值;进一步采用加权平均的方法得到季度平均概率值,相应的计算过程为:

根据上述结果构建t时期宏观审慎监管口头沟通指数

|

| 图 2 金融机构关联度指数与滞后2期宏观审慎监管口头沟通指数趋势图 |

四、宏观审慎监管口头沟通的有效性分析

宏观审慎监管当局能否通过合理的口头沟通手段影响市场的系统性风险预期,维护金融体系的稳定,降低系统性金融风险,这对于完善中国宏观审慎监管框架具有重要的意义。本文将先简单介绍与系统性金融风险息息相关的金融机构关联度指数的测度,然后分析口头沟通指数和关联度指数的联动关系。

(一) 金融机构关联度指数的构建

目前测度金融系统性风险的方法主要有MES、SRISK、ΔCoVaR及其相关改进方法。一方面,上述方法均未将金融机构间的联系纳入测度中,而金融机构间的联系对银行风险的传染有至关重要的影响,金融机构间的关联度水平在一定程度上可以反映系统性风险的大小(方意,2016);另一方面,上述方法测度的是单家金融机构系统性风险的大小,而宏观审慎监管口头沟通是整体性事件,构建的口头沟通指数也是总量指标,系统性金融风险的总量指标能更好地与其对应。因此,本文借鉴Hautsch 等(2015)的研究,运用LASSO方法(the least absolute shrinkage and selection operator)来构建金融机构间的风险溢出网络;并进一步参考Härdle 等(2016)的研究,根据金融机构的尾部风险溢出网络构建金融机构关联度指数。具体步骤为:

1. 估计金融机构的在险价值。首先,设立分位数回归方程如下:

| ${X_{j,t}} = {\alpha _{^j}} + {\gamma _{^j}}{M_{t - 1}} + {\varepsilon _{j,t}}$ | (2) |

其中,Xj,t代表金融机构的周收益率,运用金融机构的周收盘价数据计算,即

然后,根据分位数回归求出相应的系数估计值,带入方程(2),可得到每家金融机构j的在险价值:

| $ Va{R_{j,t,q}} = {\hat \alpha _j} + {\hat \gamma _j}{M_{t - 1}} $ | (3) |

其中,在险价值VaR的含义为,给定任意分位数q,单个机构j的在险价值VaR满足如下条件:

2. 构建金融机构间的关联度指数。本文将基于分位数回归和LASSO方法来构建金融机构间的相互联系网络。具体方程如下:

| ${X_{j,t}} = {\alpha _{j{{\left| W\! j\right.}}}} + \beta {_{{j{{\left| W \!j\right.}}}}^{L}{}^{ T}}{W_{j,t}} + {\varepsilon _{j,t}}$ | (4) |

| $CoVaR_{j{{\left| {\tilde W j,t,q} \right.}}}^L = {{\hat \alpha }_{j{{\left| {\tilde W j} \right.}}}} + \hat \beta {_{{j{{\left| {\tilde W j} \right.}}}}^{L}{}^{ T}}{{\tilde W}_{j,t}}$ | (5) |

其中,

如果影响金融机构j的对数收益率的其他金融机构是确定的,那么方程(4)中的

| $ \min \frac{1}{T}\sum\limits_{t = 1}^T {{\rho _q}} \left( {{X_{j,t}} - {\alpha _{{j|{W j}}}} - \beta {{_{{j|{W j}}}^L}^{ T}}{W_{j,t}}} \right){\rm{ + }}{\lambda _j}\frac{{\sqrt {q(1 - q)} }}{T}\sum\limits_{k = 1}^K {{{\hat \sigma }_k}\left| {\beta _{{j|{W j,k}}}^L} \right|} $ | (6) |

其中,

根据上述方法可以求出解释变量的估计系数为

考虑到金融机构间跨部门合作日益加强,本文将银行、证券、保险和信托公司等不同类别的金融机构纳入统一框架来测度金融机构关联度指数,样本共包括44家上市金融机构。由于金融机构关联度越高,系统性风险越大,因此本文把金融机构关联度指数作为系统性风险的代理指标。

(二) 口头沟通与金融机构关联度指数的变化趋势

根据宏观审慎监管口头沟通的作用机制,若宏观审慎监管当局认为当前金融系统性风险较大,则金融机构关联度指数较高,其向市场传递的有关宏观审慎监管的态度偏悲观,宏观审慎沟通指数大于0。当市场得到政策当局关于金融稳定的沟通信息后,经济主体的行为会向政策合意的方向调整,随之系统性风险下降,关联度指数下降。如果金融市场成熟,金融市场主体是理性的,沟通的信息透明度较高,则沟通在当期会起作用,从而有效降低系统性金融风险。然而,目前中国的金融市场还不够发达,相关监管制度还有待加强,口头沟通的作用发挥可能存在时滞,因此本文尝试将口头沟通指数滞后1—3期来探讨其与系统性风险的关系。

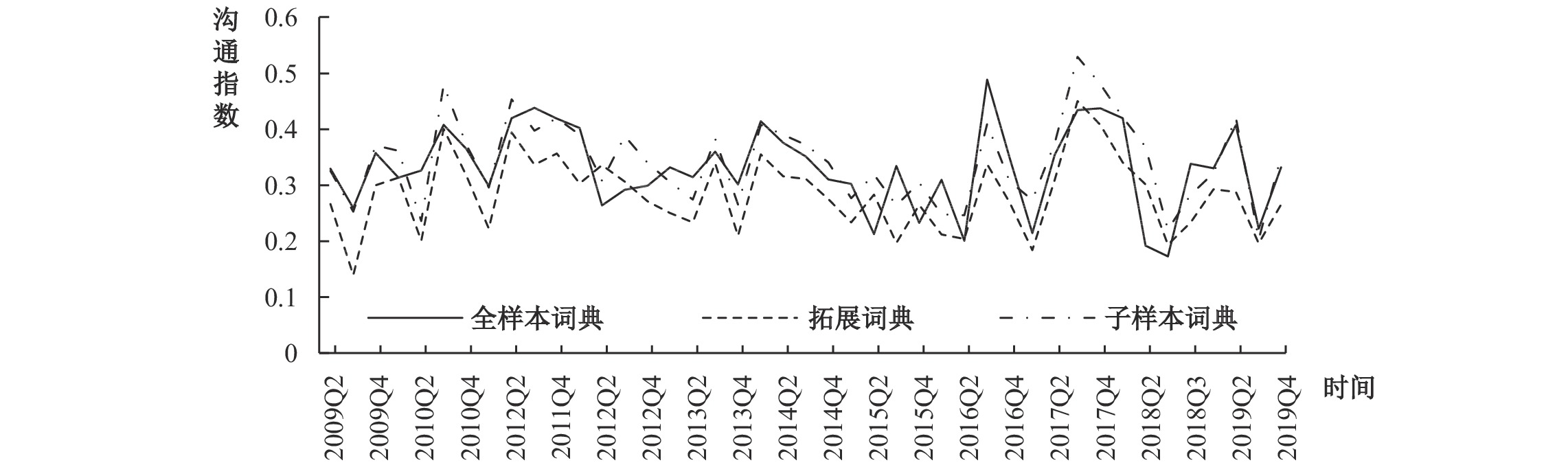

我们将通过两者的趋势图来分析口头沟通指数与金融机构关联度指数的关系。首先,由宏观审慎监管口头沟通指数与同期金融机构关联度指数趋势图可知,③两个指数的变动较为同步,这说明宏观审慎监管口头沟通具有及时性:当关联度指数上升时,口头沟通指数呈上升趋势,沟通态度偏悲观;当关联度指数下降时,口头沟通指数呈下降趋势,沟通态度偏乐观。同时,当沟通指数呈上升趋势,即沟通态度趋于悲观时,同期的关联度指数也趋于上升,即系统性风险趋于上升。该结果说明口头沟通当期降低系统性风险的作用不太明显,可能会有一定的滞后性。因此,我们尝试对口头沟通指数的滞后效应进行分析。其次,我们对比了金融机构关联度指数与滞后1—3期的宏观审慎监管口头沟通指数趋势图,发现滞后2期时,除了2013年第3季度至第4季度、2014年第2季度至2015年2季度、2018年第2季度至2019年1季度外,其他时间段两个指数之间的趋势变化呈反向(如图2所示),说明滞后半年的宏观审慎口头沟通指数对金融系统性风险的降低作用最好。

综上所述,当期的宏观审慎监管口头沟通指数和金融机构关联度指数变化较为一致,说明监管当局会根据系统性风险的变化采取对应的口头沟通。同时,将宏观审慎监管口头沟通指数滞后1—3期后,口头沟通降低系统性风险的有效性有所提升,且在滞后2期时效果最好。除了沟通对金融市场的作用有滞后性外,两个指数之间的变化趋势并不呈现完美的负相关,即口头沟通在样本期内并不总是有效的。宏观审慎监管口头沟通并不总是有效的可能原因有:第一,多个宏观审慎监管主体的沟通内容不一致。我国主要由人行和银保监会负责宏观审慎沟通,两个机构在同一时期的沟通内容是否协调一致会对沟通的有效性产生重要的影响。第二,人行一直采用多目标制,除了宏观审慎监管外,还要对货币政策等其他政策采取沟通,而且有时候多个目标之间会存在矛盾。第三,宏观审慎监管口头沟通的透明度有限。Aikman 等(2015)指出,对于任何宏观审慎监管框架的目标和实现目标所需的政策,如果没有绝对的明确性,那么期望将不会调整,政策将变得无能为力。许多研究表明,在沟通中保持透明度非常重要,特别是在正常时期和风险累积的早期,这种沟通可以影响市场主体的激励机制,引导其预期。然而,在危机时期,为了不引起公众恐慌,央行在向公众传达关于未来金融稳定的看法时会倾向于有限的透明度,这将导致沟通失灵,从而影响宏观审慎政策的有效性。

(三) 口头沟通与金融机构关联度的联动关系分析

为了进一步分析宏观审慎监管口头沟通与系统性风险间的联动关系及其作用机理,本文参考杨子晖等(2019)、张少军等(2020)的研究,选用格兰杰因果检验方法进行分析。具体模型如下:

| $ {I}_{t}={\phi }_{o}+{ \sum \limits _{i=1}^{m}{\phi }_{i}{I}_{t-i}+}{ \sum \limits _{i=1}^{m}{\eta }_{i}{Y}_{t-i}+}{\varepsilon }_{2t} $ | (7) |

| $ {Y}_{t}={\theta}_{o}+{ \sum \limits _{i=1}^{m}{\theta }_{i}{Y}_{t-i}+}{ \sum \limits _{i=1}^{m}{\delta }_{i}{I}_{t-i}+}{\varepsilon }_{3t} $ | (8) |

其中,It为宏观审慎监管口头沟通指数,Yt为系统性风险指标,包括银行的被传染指数(bankin)和传染指数(bankout)、证券公司的被传染指数(securin)和传染指数(securout)、保险公司的被传染指数(insurin)和传染指数(insurout)、信托机构的被传染指数(trustin)和传染指数(trustout);ε为误差项。

为了更好地分析宏观审慎监管口头沟通对系统性金融风险的反应,以及如何作用于系统性金融风险,我们首先基于金融机构间的相互联系矩阵来构建银行、证券、保险、信托公司四个部门的关联度指数。各部门的被传染指数为

1. 模型设定检验。第一,平稳性检验。我们采用同时包含截距项和趋势项的ADF检验进行平稳性检验。结果表明,宏观审慎沟通指数在1%的显著性水平下是平稳的,各金融部门的系统性风险指数是非平稳的。因此,我们对各金融部门的系统性风险指数进行一阶差分,并对差分后的变量进行ADF检验。检验结果表明,差分后的变量序列均是平稳的。④第二,滞后阶数选择。我们对不同滞后阶数进行了检验,并根据LR似然比检验选取最优滞后期。根据检验结果,我们选取的滞后期为3。第三,稳定性检验。为了判断我们构建的模型是否稳定,我们使用AR根检验对其进行判定。结果表明,特征根均在单位圆内,说明时间序列模型是稳定的。

2. 格兰杰因果关系检验。由表2的检验结果可知,“bankin不是I的格兰杰原因”的假设无法在10%的显著性水平下被拒绝,“I不是bankin的格兰杰原因”的假设在5%的显著性水平下被拒绝,表明宏观审慎监管口头沟通对银行业被传染指数的变化有较好的解释力;同时,前者检验的P值为13.7%,说明银行业被传染指数的变化对宏观审慎监管口头沟通具有一定的影响。“bankout不是I的格兰杰原因”的假设在5%的显著性水平下被拒绝,“I不是bankout的格兰杰原因”的假设无法被拒绝,即bankout与I之间存在单向格兰杰因果关系,表明银行业传染指数的变化对宏观审慎监管口头沟通有较好的解释力。“insurin不是I的格兰杰原因”的假设在1%的显著性水平下被拒绝,“I不是insurin的格兰杰原因”的假设无法被拒绝,即insurin与I之间存在单向格兰杰因果关系,表明保险业被传染指数的变化对宏观审慎监管口头沟通有较好的解释力。“insurout不是I的格兰杰原因”检验的P值为11.8%,“I不是insurout的格兰杰原因”的假设被拒绝,即insurout与口头沟通I之间在一定程度上存在双向格兰杰因果关系,表明保险业传染指数变化与宏观审慎监管口头沟通会相互影响。“secin不是I的格兰杰原因”的假设在5%的显著性水平下被拒绝,“I不是secin的格兰杰原因”的假设无法被拒绝,即secin与I之间存在单向格兰杰因果关系,表明证券业被传染指数的变化对宏观审慎监管口头沟通有较好的解释力。证券业传染指数也具有类似的结果,secout与I之间存在单向格兰杰因果关系,说明证券业传染指数的变化对宏观审慎监管口头沟通有较好的解释力。信托业结果与证券业类似,trustin、trustout同样与口头沟通I之间存在单向格兰杰因果关系,说明信托业被传染指数和传染指数的变化对宏观审慎监管口头沟通都有较好的解释力。

| 原假设 | 统计量 | P 值 | 结果 | 原假设 | 统计量 | P 值 | 结果 |

| bankin 不是I 的格兰杰原因 | 5.520 | 0.137 | 接受 | secin 不是I 的格兰杰原因 | 9.522 | 0.023 | 拒绝 |

| I 不是bankin的格兰杰原因 | 8.556 | 0.036 | 拒绝 | I不是secin 的格兰杰原因 | 1.655 | 0.647 | 接受 |

| bankout 不是I的格兰杰原因 | 10.220 | 0.017 | 拒绝 | secout 不是I 的格兰杰原因 | 6.963 | 0.073 | 拒绝 |

| I 不是bankout的格兰杰原因 | 1.821 | 0.61 | 接受 | I不是secout的格兰杰原因 | 2.947 | 0.4 | 接受 |

| insurin不是I 的格兰杰原因 | 11.890 | 0.008 | 拒绝 | trustin不是I 的格兰杰原因 | 9.794 | 0.02 | 拒绝 |

| I不是insurin 的格兰杰原因 | 1.384 | 0.709 | 接受 | I 不是trustin的格兰杰原因 | 0.617 | 0.893 | 接受 |

| insurout 不是I 的格兰杰原因 | 5.870 | 0.118 | 接受 | trustout 不是I的格兰杰原因 | 4.355 | 0.037 | 拒绝 |

| I不是insurout 的格兰杰原因 | 9.064 | 0.028 | 拒绝 | I 不是trustout 的格兰杰原因 | 4.322 | 0.229 | 接受 |

由此可见,银行、证券、保险和信托四个部门的传染指数和被传染指数的变化均会影响我国的宏观审慎监管口头沟通,而宏观审慎监管口头沟通主要影响银行业的被传染指数和保险业的传染指数。究其原因:第一,伴随着影子银行业务等的发展,金融机构间的跨部门合作日益密切,金融系统性风险的提高与银行、证券、保险和信托等部门间的关联度增加紧密相关(李建军和薛莹,2014;杨子晖等,2018),监管当局会根据金融系统性风险的变化而采取相应的宏观审慎监管口头沟通,因此各个金融部门的传染联系和被传染联系的变化会导致监管当局改变监管政策,从而带来相应的宏观审慎监管口头沟通的改变。第二,目前,由于我国的宏观审慎监管政策和沟通主要针对银行部门,其次为保险部门,因此监管当局的宏观审慎监管口头沟通对这两者的预期和行为影响更大;同时,在系统性风险传染中,银行部门是最主要的风险承担者(李建军和薛莹,2014),而保险公司的风险溢出强度大于其风险输入强度(李建军和薛莹,2014)。因此,宏观审慎监管口头沟通主要影响银行部门的被传染联系(bankin)和保险部门的传染联系(insurout)。

五、敏感性分析

(一) 比较不同样本量信息对测度结果的影响

参考现有文献的文本搜集方法,本文进一步增加搜索人名和关键词,尽可能地收集所有宏观审慎监管口头沟通事件,得到的样本量大于已有研究的宏观审慎监管口头沟通样本量(刘澜飚等,2018)。一方面,尽管本文尽可能地搜集所有宏观审慎监管口头沟通的信息,但仍存在遗漏部分信息的可能性;另一方面,由于我国2009年才开始重视宏观审慎监管,样本时间跨度较短,而一个经济周期一般会有四个阶段,不同阶段对应的口头沟通用语会有所不同,且经济周期的长度并不一定,有的可达几十年,因此,如果选取的样本时间跨度过短,则可能只研究了经济周期的某些阶段,导致最终的全样本词典存在一定的信息遗漏。为了验证测度方法的稳健性以及可复制性,下文将整个沟通样本划分为训练集和测试集,利用训练集生成的“子样本词典”来计算测试集内沟通事件的指数,从而比较不同样本量信息对指数构建结果的影响。具体而言,本文以2018年12月31日为界,将所有沟通事件划分为两个子样本,以2009年4月1日至2018年12月31日的口头沟通事为训练集,经过与上述的“全样本词典”一样的语料处理过程和短语态度概率计算步骤后,得到子样本词典,并用其计算所有沟通事件的政策态度得分。需要注意的是,2018—2019年的沟通语句可以直接计算指数,不用再人工进行态度分类。以2018年为分界点形成的训练集共包括317个口头沟通事件,划分为2490个需要判断类别的句子,分词后得到5899个短语,最后生成含2008个具有明显态度倾向短语的子样本词典。最终的指数构建结果表明,子样本指数与全样本指数的整体走势基本吻合,⑤说明本文的测度结果是稳健的。

为了进一步考察训练集的时间划分是否会显著影响最后的指数构建结果,本文将2016年12月31日和2017年12月31日作为新的训练集分界点,进行与上述生成2018年子样本词典一样的步骤处理,得到2016年和2017年子样本词典以及对应的2016年和2017年子样本词典沟通指数构建结果。结果表明:第一,三个子样本词典中短语属性占比最大的都是中性,最小的是乐观,且不同子样本下短语的三个类别的占比均维持稳定;除了在2019年波动幅度存在一定差异外,其他时期三个子样本词典指数的整体走势高度吻合,说明结果是稳健的。第二,基于全样本词典和三个子样本词典构建的四个指数之间的相关系数较高,均大于0.65。综上所述,训练集的时间划分对宏观审慎监管口头沟通指数的结果影响较小,进一步表明本文测度方法对样本信息的依赖性不高,指数构建结果具有稳健性。

(二) 拓展词典

只利用2009—2019年某个时间段的文本构建的子样本词典所包含的短语个数比全样本词典少,结合前文讨论可知,本文测度方法的可延展性建立在宏观审慎监管官方发言人的用语习惯不发生变化的前提上。然而,随着中国经济的发展,宏观审慎监管口头沟通会出现一些新用语,如果只利用过去时间段的样本来构建新时期的口头沟通指数,可能会遗漏新加入的信息。基于此,本文在利用训练集生成子样本词典的基础上,加入测试集的信息来生成拓展词典,这样既利用了全部的样本信息,又区分了不同时间段的信息。

参考常见的朴素贝叶斯分类器的思路(林建浩等,2019),本文首先使用由训练集分析得到的子样本词典,以此计算测试集沟通语句三个类别倾向的先验概率以及条件概率分布;其次,基于以上概率,在最大后验假设下把句子归为具有最大后验概率的一类;最后,在对测试集的句子进行分词、短语倾向概率计算后,筛选得到有效的M字短语,将其填充到子样本词典中,得到由训练集和测试集分开处理形成的拓展词典。详细步骤如下:先通过分析2009年4月至2018年12月的沟通句子得到子样本词典,再计算2019年的沟通语句三个类别倾向的概率

对所有测试集的句子进行同样的概率计算和类别判断,最终形成了短语个数和全样本词典相同的拓展词典。图3比较了全样本词典、拓展词典、子样本词典的宏观审慎监管口头沟通指数构建结果,三个指数的整体变动趋势高度一致。同时,基于三种词典计算的口头沟通指数相关系数较高,而且基于拓展词典和全样本词典计算的口头沟通指数的相关系数高达0.94。由此可知,本文采取的词典生成方法具有可复制性。然而,相比于其他两种词典,拓展词典可以随着新信息的加入更新词典,不受固定用语习惯的限制,并且其思路的可延展性更高,方便实时追踪政策当局的宏观审慎监管口头沟通信息。

|

| 图 3 不同词典下宏观审慎监管口头沟通指数趋势图 |

类似地,进一步考虑训练集的时间划分对拓展词典指数构建结果的影响。以2016年12月31日和2017年12月31日为集合分界点,使用相同的处理方法和步骤对划分的训练集再计算一遍。结果表明:第一,不同拓展词典下短语类别的占比基本一致,且随着时间的推移,拓展词典涵盖的短语数量有所上升,表明拓展词典可以及时对指数进行修正,具有较强的推广性和应用性。第二,三个指数的波动幅度和变化趋势都高度一致,说明训练集的时间划分不会影响拓展词典的指数构建结果,这也表明结果是稳健的。

六、结论与启示

防范系统性金融风险是一国金融和经济平稳健康发展的前提,因此各国高度重视宏观审慎监管框架的构建;而宏观审慎监管口头沟通具有前瞻性和及时性,良好的口头沟通对于引导市场主体的预期和防范系统性金融风险具有重要的作用。基于此,本文通过对我国2009 年4月至2019年12月间所有的宏观审慎监管口头沟通内容进行语料处理而得到计算词典,再基于词典使用短语数量加权的方法计算每次口头沟通事件的态度得分,从而构建宏观审慎监管口头沟通指数,进而分析宏观审慎监管口头沟通的有效性。结果表明:第一,宏观审慎监管口头沟通指数与金融机构关联度指数的变化较为一致,宏观审慎监管当局会针对系统性金融风险的变化进行口头沟通。第二,宏观审慎监管口头沟通可以降低系统性金融风险,但存在时滞,发挥作用的滞后时间为2期(半年);口头沟通在样本期内并不总是有效的,偶尔会出现失灵的情况。第三,银行、证券、保险和信托四个部门的传染指数和被传染指数的变化均会影响我国的宏观审慎监管口头沟通,宏观审慎监管口头沟通主要影响银行业的被传染指数和保险业的传染指数。

本文的研究结果表明,有效的口头沟通能帮助监管当局更好地引导公众对系统性金融风险的预期,从而影响经济主体行为,进而维护金融体系的稳定。这对于完善我国的宏观审慎监管框架具有重要的启示。第一,应加强监管协调,协调人行和银保监会关于宏观审慎监管的口头沟通内容,在同一时期口头沟通态度保持一致,以免给金融市场带来噪声。如果不同监管当局的态度存在差异,这会影响市场主体对未来金融风险的判断,从而可能弱化宏观审慎监管口头沟通的效果。第二,监管当局应尽量做到“言行一致”,提高宏观审慎监管口头沟通的可信度。正如前文所言,口头沟通是未来监管政策的一种预警信号,因此监管当局在发出信号影响市场主体的经济行为后,实际的监管政策不能与口头沟通传达的监管方向相违背。第三,应提高口头沟通内容的清晰度和透明度。人行和银保监会应该充分利用自身的信息优势,及时与公众沟通有关目前以及未来整个金融体系风险水平的看法和建议,在金融风险高企时期更应该保持政策的透明度,以达到真正降低系统性风险水平的目的。第四,在完善我国的宏观审慎监管框架时,要兼顾口头沟通的作用,并加强对证券和信托部门的宏观审慎监管。本文研究发现口头沟通可以发挥降低系统性金融风险的作用,且主要影响银行和保险部门的行为,且时效性较好,这对于及时有效地防范系统性金融风险具有重要现实意义。因此,在构建我国的宏观审慎监管框架时,要把口头沟通也纳入其中,将此作为常规监管工具的有益补充;同时要加强对证券和信托部门的宏观审慎监管,从而更好地提高宏观审慎监管的有效性。

① 2021年4月15日,中国人民银行微信公众号发文《打好防范化解重大金融风险攻坚战 切实维护金融安全》,对近年来我国在防范化解重大金融风险方面取得的成效进行了总结。资料来源:

② 资料来源于中国人民银行宏观审慎管理部分:

③ 限于篇幅,文中未列示金融机构关联度指数与当期、滞后1期、滞后3期宏观审慎监管口头沟通指数趋势图(备索)。

④ 限于篇幅,文中未列示宏观审慎监管口头沟通与部门关联度的基本统计特征和ADF 检验结果(备索)。

⑤ 限于篇幅,文中未列示稳健性检验结果的图和表(备索)。

| [1] | 樊明太, 叶思晖. 宏观审慎政策使用及其有效性研究——来自全球62个国家的证据[J]. 国际金融研究, 2020(12): 33–42. |

| [2] | 方意. 系统性风险的传染渠道与度量研究——兼论宏观审慎政策实施[J]. 管理世界, 2016(8): 32–57. |

| [3] | 冀志斌, 宋清华. 中央银行沟通的金融市场效应——基于中国数据的实证分析[J]. 宏观经济研究, 2012(9): 45–53. |

| [4] | 李建军, 薛莹. 中国影子银行部门系统性风险的形成、影响与应对[J]. 数量经济技术经济研究, 2014(8): 117–130. |

| [5] | 李云峰, 崔静雯, 白湘阳. 金融稳定沟通与金融市场稳定——来自中国《金融稳定报告》的证据[J]. 宏观经济研究, 2014(4): 97–104. |

| [6] | 梁琪, 李政, 卜林. 中国宏观审慎政策工具有效性研究[J]. 经济科学, 2015(2): 5–17. |

| [7] | 林建浩, 陈良源, 宋登辉. 如何测度央行行长的口头沟通信息——一种基于监督学习的文本分析方法[J]. 统计研究, 2019(8): 3–18. |

| [8] | 林建浩, 赵文庆. 中国央行沟通指数的测度与谱分析[J]. 统计研究, 2015(1): 52–58. DOI:10.3969/j.issn.1002-4565.2015.01.008 |

| [9] | 刘澜飚, 郭子睿, 王博. 中国宏观审慎监管沟通对金融资产价格的影响——以股票市场为例[J]. 国际金融研究, 2018(6): 76–85. |

| [10] | 苗文龙, 闫娟娟. 系统性金融风险研究述评——基于宏观审慎监管视角[J]. 金融监管研究, 2020(2): 85–101. DOI:10.3969/j.issn.2095-3291.2020.02.006 |

| [11] | 万志宏, 李凤. 中央银行金融稳定性沟通的国际比较与借鉴[J]. 金融理论与实践, 2015(7): 87–93. DOI:10.3969/j.issn.1003-4625.2015.07.018 |

| [12] | 吴国培, 潘再见. 中央银行沟通对金融资产价格的影响——基于中国的实证研究[J]. 金融研究, 2014(5): 34–47. |

| [13] | 杨子晖, 陈雨恬, 陈里璇. 极端金融风险的有效测度与非线性传染[J]. 经济研究, 2019(5): 63–80. DOI:10.3969/j.issn.1672-5719.2019.05.057 |

| [14] | 杨子晖, 陈雨恬, 谢锐楷. 我国金融机构系统性金融风险度量与跨部门风险溢出效应研究[J]. 金融研究, 2018(10): 19–37. |

| [15] | 张少军, 罗旭, 刘鼎铭. 全球价值链对中国通货膨胀的传导机制: 区分产业链上游与下游的分析[J]. 经济学家, 2020(7): 96–107. |

| [16] | Aikman D, Haldane A G, Nelson B D. Curbing the credit cycle[J]. The Economic Journal, 2015, 125(585): 1072–1109. DOI:10.1111/ecoj.12113 |

| [17] | Berger H, De Haan J, Sturm J E. Does money matter in the ECB strategy? New evidence based on ECB communication[J]. International Journal of Finance & Economics, 2011, 16(1): 16–31. |

| [18] | Born B, Ehrmann M, Fratzscher M. Communicating about macro-prudential supervision-A new challenge for central banks[J]. International Finance, 2012, 15(2): 179–203. DOI:10.1111/j.1468-2362.2012.01301.x |

| [19] | Born B, Ehrmann M, Fratzscher M. Central bank communication on financial stability[J]. The Economic Journal, 2014, 124(577): 701–734. DOI:10.1111/ecoj.12039 |

| [20] | Claessens S, Ghosh S R, Mihet R. Macro-prudential policies to mitigate financial system vulnerabilities[J]. Journal of International Money and Finance, 2013, 39: 153–185. DOI:10.1016/j.jimonfin.2013.06.023 |

| [21] | Fratzscher M. Oral interventions versus actual interventions in fx markets: An event-study approach[J]. The Economic Journal, 2008, 118(530): 1079–1106. DOI:10.1111/j.1468-0297.2008.02161.x |

| [22] | Hansen S, McMahon M. Shocking language: Understanding the macroeconomic effects of central bank communication[J]. Journal of International Economics, 2016, 99(S1): 114–133. |

| [23] | Härdle W K, Wang W N, Yu L N. TENET: Tail-event driven network risk[J]. Journal of Econometrics, 2016, 192(2): 499–513. DOI:10.1016/j.jeconom.2016.02.013 |

| [24] | Hautsch N, Schaumburg J, Schienle M. Financial network systemic risk contributions[J]. Review of Finance, 2015, 19(2): 685–738. DOI:10.1093/rof/rfu010 |

| [25] | IMF. Macroprudential policy: An organizing framework[R]. Background Paper, 2011. |

| [26] | IMF. The interaction of monetary and macroprudential policies[R]. Background Paper, 2015. |

| [27] | Jayaram K, Gadanecz B. Macroprudential policy frameworks, instruments and indicators: A review[A]. Bank for International Settlements. Combining micro and macro data for financial stability analysis[M]. Basel: Bank for International Settlements, 2016. |

| [28] | Lim C H, Costa A, Columba F, et al. Macroprudential policy: What instruments and how to use them? Lessons from country experiences[R]. IMF Working Paper No. 11/238, 2011. |

| [29] | Picault M, Renault T. Words are not all created equal: A new measure of ECB communication[J]. Journal of International Money and Finance, 2017, 79: 136–156. DOI:10.1016/j.jimonfin.2017.09.005 |

| [30] | Rosa C, Verga G. On the consistency and effectiveness of central bank communication: Evidence from the ECB[J]. European Journal of Political Economy, 2007, 23(1): 146–175. DOI:10.1016/j.ejpoleco.2006.09.016 |

| [31] | Sarlin P. Macroprudential oversight, risk communication and visualization[J]. Journal of Financial Stability, 2016, 27: 160–179. DOI:10.1016/j.jfs.2015.12.005 |

| [32] | Yu K M, Lu Z D, Stander J. Quantile regression: Applications and current research areas[J]. Journal of the Royal Statistical Society: Series D(The Statistician), 2003, 52(3): 331–350. DOI:10.1111/1467-9884.00363 |