2021第47卷第6期

一、引 言

随着中国经济发展进入新常态,增速放缓、结构转型和动力转换给以“工业税”①为基础的公共财政收入带来了较大压力。同时,传统的增长导向型城镇化忽视了“人的繁荣”,对结构转型与动力转换构成了掣肘。在此背景下,国家出台了《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》,成为指导全国城镇化健康发展的宏观性、战略性、基础性规划。2020年,进一步提出要加大“人、地、钱挂钩”的激励力度,优化城镇化空间格局和提升城市综合承载能力。

新型城镇化将驱动“以地为本”向“以人为本”的财政模式转变,面临的挑战不容忽视。目前,两级政府的财政收支压力均已显现。从1978至2019年,全国PFER②从−0.28%扩大到4.89%,地方PFER则从−9.96%扩大到了10.36%。实施新型城镇化对地方财政造成了更大的压力,地方PFER贡献了全国的66.67%。学者们(Barro,1981;Lee和Gordon,2005)指出,政府的财政收支在促进经济增长和生产率提升方面具有重要作用。所以,当中国城镇化由“传统”转向“新型”时,城市经济增长及其密切关联的收支模式都会受到冲击,分析并发现能够抵御或缓解这些冲击的空间因素,可以为制定分类指导的城市发展政策提供科学依据。

在现实中,“以地为本”正在改变城市经济的增长逻辑。近年来发达城市生产效率快速提高,已逐渐摆脱了廉价让地的招商战略(雷潇雨和龚六堂,2014)。这一倾向,是否会缓和地方财政压力并支持“人的城市化”?地方政府应对财政压力的行为选择③又是否会透过城市异质性特征影响到生产率的变化?这些问题,都需要研究。在内生增长的框架下,城市化甚至定义了国家经济增长(Henderson,2005)。当“物的城市化”转向“人的城市化”时,政府干预将逐步弱化,代之以不断提升的公共服务能力,使得流动性生产要素与城市异质性之间能够形成较好的匹配。这表明,某些城市可以从财政压力对结构转型束缚的减弱中获得增长动能,而其他缺乏这类优势的城市可能面临更加突出的财政压力,摆脱困境还有赖于城市群整体优势的培育。

基于上述认识,本文以2003—2018年的地级以上城市为样本,分析地方财政压力对城市生产率的影响效应及其异质性表现,结果表明:地方政府的财政压力对城市生产率存在着显著的负向影响,地方财政压力每提高1个单位,城市生产率下降约1.0667个单位;城市异质性对这一影响过程具有调节效应,地方财政压力总体上会弱化城市规模、密度和距离优势;而具有功能性结构支持和高生产密度的城市表现出较强的抗压能力,制度因素显得愈发重要。本文的边际贡献在于:从与“人的城市化”密切相关的公共支出角度,引入了由规模、密度和距离构成的城市异质性分析维度;建立财政压力下地方政府行为选择的分析框架,探讨城市异质性在地方财政压力影响城市生产率中的发生机制与传导路径,为城市增强财政抗压能力,提升发展质量以及新型城镇化战略的持续推进提供政策建议与参考依据。

二、文献综述与事实特征

(一)文献回顾与述评

关于地方财政压力及相关问题的研究,主要涉及三方面内容:第一,从城市化角度解释财政压力的成因。余华义(2015)认为,城市化会导致政府规模扩大从而增加财政支出。李猛(2016)认为,财政用于经济事务和非经济事务的资金比例“此消彼涨”,城市化倒逼政府转变支出结构。付敏杰等(2017)认为,城市化持续推进带来不断上升的公共服务需求,与工业化税收持续放缓之间产生了财政缺口。第二,地方政府对财政压力的行为反馈及其影响。政府一般采用增收或减支的方式应对财政压力(Janeba和Todtenhaupt,2018),或通过提高资源配置效率、制定严格的财政收支制度来应对财政风险(Skidmore和Scorsone,2011)。在中国,增长型地方政府的财政行为与城市化路径相关。新世纪后城市化进入相对独立的大发展阶段,土地要素被重估,扩张了公共基础设施投资,促成财政收支双双攀升的局面(中国经济增长前沿课题组,2011)。关于财政压力对支出行为的影响,何艳玲等(2014)指出,以人为本的城镇化,很大程度上取决于城市政府支出的偏好选择。郭婧和贾俊雪(2017)认为,地方财政支出主要受到非自有财政收入的正向影响,且地方政府存在较明显的支出偏向,对教育和社会保障关注力度较小。第三,对地方财政压力影响后果的研究。较多文献讨论了地方债务对经济增长的影响。陈思霞等(2017)检验了财政压力与经济增长之间的直接关系。然而,这些文献都未考虑城镇化转型的影响。

关于城市生产率的影响因素,现有研究涉及城市规模、产业集聚、产业结构升级、城市空间结构、城市基础设施等多方面的内容。例如,余壮雄和杨扬(2014)认为,城市规模对城市生产率具有正向影响,即大城市具备生产率优势。陈建军等(2016)认为,产业的协同集聚对城市生产率具有影响作用。Chatman和Noland(2014)认为,城市基础设施通过改善劳动力市场的可达性、增加信息交流和促进工业发展,从而实现集聚经济和提高城市生产率。

目前,关于新型城镇化背景下地方财政压力是如何影响城市生产率的讨论并不多。一方面,是因为对财政压力下地方政府支出行为的研究起步较晚;另一方面,地方政府在财政压力下的行为选择一定程度上缓解了其给城市经济增长带来的风险。然而,城市是由多个维度构成的异质空间,城市属性特征的差别将通过城市抵御财政风险的能力差异对生产率产生影响。财政压力大的地区,一般也是落后地区(陈晓光,2016),所受的冲击会更大。本文认为,推行新型城镇化后的地方财政支出刚性会相应增大,支持“人的城市化”的支出结构也将发生变化,引发“财政支出到财政收入”的反馈机制的逐步调整,并可能产生两类连锁反应。其一,地方政府依靠土地资源进行税收竞争的发展余地变小,在引起城市分化的同时,彼此合作的外部空间将逐步打开,受市场力量驱动的生产要素跨地区流动有望形成“循环累积”的增强效应;其二,为提高财政支出效率,需要形成城市公共服务供给的规模经济,满足差异化的公共服务需求,这些都对应于城市治理意识的觉醒和居民生活质量的提升,将引发新一轮的要素再配置。因此,有必要重点关注地方财政压力影响城市生产率的异质性特征及其影响效果。

(二)地方财政收支变化的特征事实

1. 量的变化特征。主要表现为地方财政收支差距不断扩大、财政失衡问题突出。1994年分税制改革后,地方财政支出占GDP之比不断上升,且明显快于财政收入占比的上升速度,表明地方财政收支差距逐渐扩大。相比之下,全国层面的财政压力要明显小于地方,但在2007年后也呈扩大态势,说明中央财政的战略空间有所收窄。因此,缓解地方财政压力是预防系统性财政风险、完善国家治理体系、促进经济可持续发展的题中之义。

2. 结构变化特征。在地方财政收入方面,工业税④占地方财政收入的比重呈现出“M”形的变化。2004年之后,该指标从55.03%下降到2018年的36.22%。与此同时,工业产值占GDP的比重降幅达到16.61%。工业税份额的下降,促使地方政府寻求其他财政收入来源。1999—2017年,土地出让价款呈现出加速的上升趋势。二者变化的背后,是城市功能供给的滞后使得由开发区充当单一增长极的发展模式日渐式微,为弥补由此带来的税收滑坡,城市化被纳入了由土地驱动的“物的城市化”循环体系,导致房地产业等高税行业的增长,抑制了“人的城市化”通过劳动力再生产和人力资本供给对产业升级提供长期支持的核心功能。在地方财政支出方面,2007年中国财政支出结构的分类标准发生了调整,⑤财政支出重点由“支持生产”转向“支持民生”(付敏杰等,2017)。

总体来说,城市化的推进⑥使得地方政府职能经历了由经济建设向兼顾经济建设与民生服务的变化,并带来两方面的影响:第一,民生支出的持续增加抬升了劳动力成本,有利于产业结构的服务化和知识化,并弱化城市化与工业化间的关系;⑦第二,支持工业化扩张的财政支出相当大一部分用于建设区域性基础设施(如交通、通讯、能源系统等),对经济地理起着重塑作用,作为“物的城市化”留给“人的城市化”的空间遗产,财政支出的趋势性结构调整会基于此而产生异质性影响。

三、理论机制探讨

(一)辩证看待“物的城市化”与“人的城市化”之间的关系

新型城镇化对财政支出结构的影响既有“增压效应”,也不乏“转型效应”。由于城市空间扩展、基础设施改善,已从中国经济增长的短板变成了可持续增长的重要源泉之一(中国经济增长前沿课题组,2011),将促使要素、资源、产业愈发倾向于在超城市和泛区域的范围内流动、配置和布局,由此获得区域共享的规模经济利益和更强的市场竞争力。新型城镇化倡导“人”的价值,既为摆脱对“物的城市化”的路径依赖,更强调以区域为空间载体的“产业的城市化”要能够为“人的城市化”提供学习平台和发展机会,这关系到消费需求的升级与创新型国家的建设。然而,围绕“人的城市化”的财政支出增加与结构变化,能否有效地提升生产效率,还受到空间异质性的约束,即城市的高质量发展存在着一个先后次序的问题。

(二)城市的异质性及公共支出角度的认识

城市的规模分布、个体城市的人口规模、城市数量的增长构成了城市化的主要维度(Henderson和Wang,2007)。考虑到中国的行政区划比较稳定,市场化改革条件下城市化影响主要反映为城市规模的变化,故城市个体的异质性是本文关注的重点。除“自然属性(first nature)”外,Krugman(1993)提出了“第二属性(second nature)”的概念,认为它是大都市发展的产物,对企业区位选择具有导向作用。所以,在城市化世界中,城市规模对空间异质性的形成是基础性的。较大规模的城市更易吸引企业进入,促使政府增加经济建设类公共支出。然而,即便是规模相近的城市,仍会因密度差异而造成效率的不同。关于密度对生产率的贡献,Ciccone和Hall(1996)归结为地理外部性和地方性中间服务多样化的递增收益。Glaeser和Gottlieb(2009)认为,尽管制造业集聚有利于降低商品运输成本,但现代城市更加依赖能够加速思想流动的密度经济。梁文泉和陆铭(2016)指出,大城市对于服务经济的发展越来越重要。Bustos等(2019)对巴西的研究认为,如果农村劳动力大多转入到低技术劳动密集型产业中,会强化这类产业的专业化进而对长期制造业生产力产生负面影响。所以,规模因素往往与密度、结构因素交织在一起发挥作用。此外,Fujita(2007)⑧提出了地理的第三个属性,即根植于行为主体自身的政策制度、社会文化等,认为公共政策和制度在空间集聚与扩散的权衡中发挥触媒作用。

综上分析,可将城市个体的异质性概括为规模、密度和距离这三项内容。城市化率和大城市化率的提高对地方政府规模均具有正向推动作用;更高的城市密度,意味着更高的拥挤成本,居民对公共产品的需求也会更高(余华义,2015),表明城市的规模和密度都具有公共支出的结构效应,引起政府管理和公共服务支出的变化。至于距离,包括自然和制度赋予这两类。在过去几十年中,中国大量的公共支出用于建设基础设施体系,大幅降低了运输成本,地理因素的时间距离相应缩短。在制度距离方面,2013—2019年中国分批次批准了18个自贸试验区,形成了东西南北中协调、陆海统筹的开放格局。由于贸易的地方化遥遥领先于全球化,规模经济取代自然禀赋差别,日益成为贸易的基础(世界银行,2009),所以设立自贸试验区可能会对试点地区的比较优势形成增强效应,但具体效果还取决于国内市场规模的整合状况。

(三)财政压力下的地方政府行为选择与影响效应

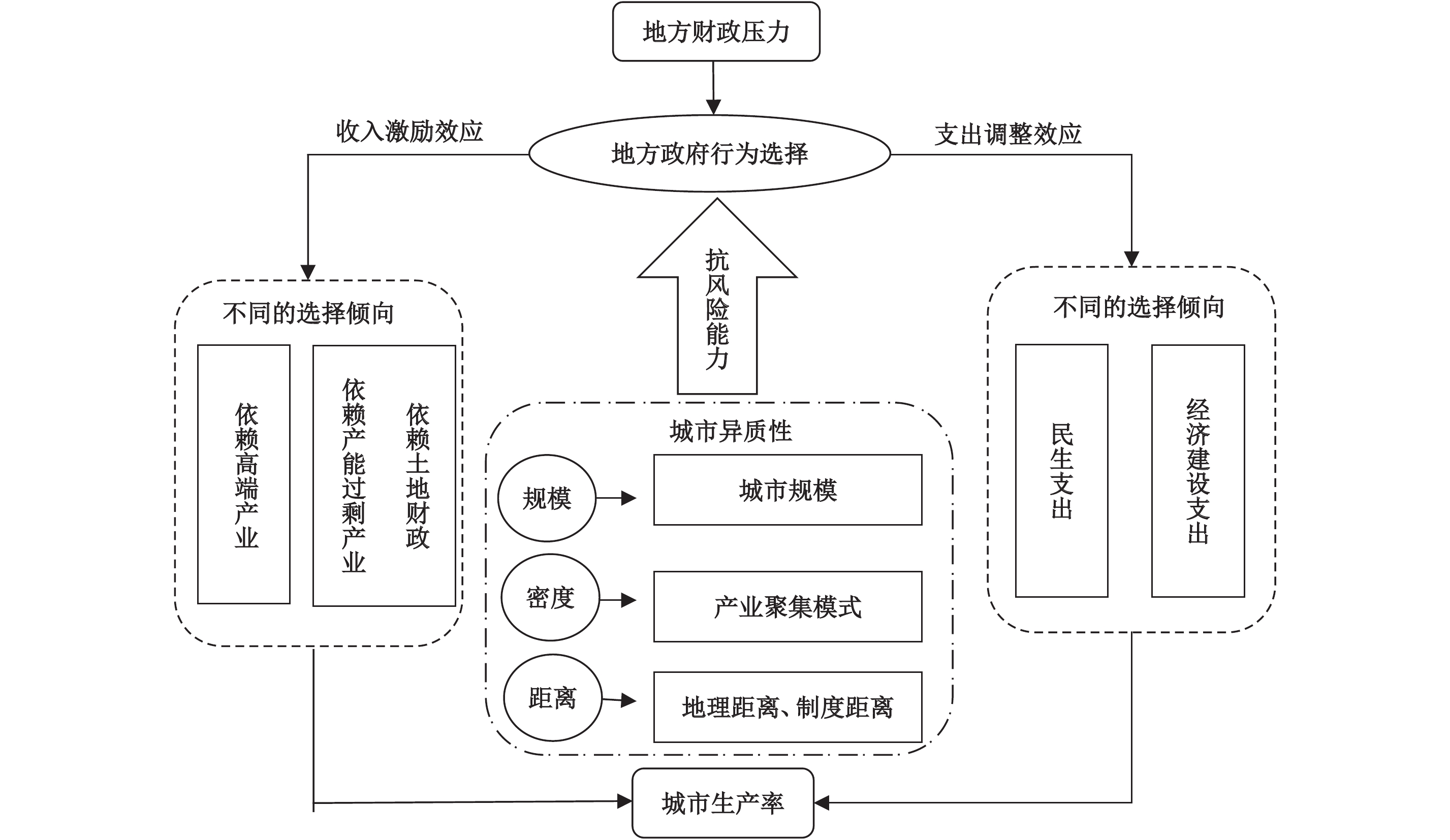

理论上,地方政府应对财政压力的措施可概括为两方面的影响:收入激励效应和支出调整效应。城市之间的差异会左右地方政府的选择偏好,具体分析如下(参见图1)。

|

| 图 1 财政压力下地方政府行为选择与城市生产率变化的关系 |

首先,分析地方财政压力下的收入激励效应。培育预算内财源和培育预算外财源,是可行的选择(陈思霞等,2017)。对于前者,在增加税收的激励下,地区之间财政压力的差异化会造成并加剧实际税负的差异化,实际税负较高的地区会整体面临生产要素外流的压力。此外,财政压力会促使地方政府引入具有高增值税税收收益属性的产能过剩行业工业企业(席鹏辉等,2017),这无疑与政策导向相冲突。由此,地方政府热衷于谋求预算外收入来源。土地出让收入成为缓解收支结构性矛盾的来源(付敏杰等,2017)。然而,这种做法对于城市生产率的影响,还取决于支出结构的分配及变化情况。能否为中长期的城市内生增长积累要素条件和功能基础,是城市生产率有效提高的前提。

其次,分析地方财政压力下的支出调整效应。减少支出总量或者调整支出结构,也是地方政府面对财政压力的通常做法。在中国,后者更符合实际情况。目前中国的转型经济正面临着服务业要素化趋势和知识过程建设的紧迫性,要求政府职能从生产转向服务,财政支出结构也需要相应的转变,才能提高生产率,实现增长跨越(袁富华等,2016)。然而,财政支出结构的转变能否支持城市增长动力的转换,仍然涉及到一个积累的问题。

对于不同的城市,地方政府的行为选择不尽相同。(1)在培养税基方面,是发展高端产业还是过剩产业,取决于城市经济结构转型的综合能力;(2)受“物的城市化”的长期影响,城市异质性主要反映为对高价城市化的支付能力的差异,某种程度上会左右地方政府的行为选择;(3)新型城镇化关系到增长逻辑的重构,城市转型的区域条件将导致生产率的分化。故本文认为地方财政压力会对城市生产率的提高构成制约,并结合城市属性特征提出以下假说:

假说1:城市规模对生产率的正向影响可能会因地方财政压力的存在而减弱。一方面,城市规模经济内生的效率优势会减轻财政压力的影响;另一方面,对于较大规模的城市,与“人的城市化”相关的财政支出和治理成本都会相应增加。在这两方面之间,存在着权衡关系。

假说2:经济密度对城市生产率的促进作用会出现结构上的分化,具有功能性结构支持(生产服务业集聚水平较高)的高生产密度(制造业集聚水平较高)城市更具抗压能力,但地方财政压力的增大会加剧资源错配,在整体上抑制密度属性对生产率的贡献。

假说3:自然地理优势和制度开放高地的建立,对城市生产率都具有正向促进作用,地方财政压力增大会削弱距离属性的影响;在区域协调发展的背景下,制度的作用变得愈发重要。

四、实证模型设定与数据说明

(一)模型设定

为检验地方财政压力对城市生产率的影响,以及城市异质性在此过程中的调节作用,模型设定如下:

| $ {Y}_{it}=\alpha {X}_{it}+\beta {Z}_{it}+\gamma {D}_{it}+{\mu }_{i}+{\nu }_{t}+{\varepsilon }_{it} $ | (1) |

| $ {Y}_{it}=\alpha {X}_{it}+\beta {Z}_{it}+\gamma {D}_{it}+\delta {X}_{it}\times{D}_{it}+{\mu }_{i}+{\nu }_{t}+{\varepsilon }_{it} $ | (2) |

其中,

(二)变量选择与数据来源

以2003—2018年283个地级及以上城市面板数据为研究对象。如未作其他说明,地市级数据来源于《中国城市统计年鉴》。具体如下:

1. 被解释变量:城市生产率(atfp)。结合数据的可得性,参考Mairesse和Griliches(1988),采用近似全要素生产率(atfp)度量城市生产率,并且使用人均GDP作为其代理变量进行对照。atfp的计算公式为:

| $ {at\!f\!p} = {\rm{ln}}{Y}/{L} - {s\rm{ln}}{K}/{L}$ | (3) |

其中,

2. 解释变量:地方财政压力(gapfis)。借鉴王术华(2017)的方法,采用(地方财政一般预算内支出

3. 调节变量:城市异质性。对于规模指标(size),使用全市年末总人口度量。密度指标包括制造业集聚(manufat)和生产性服务业集聚(servm),采用相关行业从业人数的区位熵计算。⑨距离指标包括地理距离和制度距离。为避免地理距离不随时间变化无法采用固定效应模型进行回归的问题,本文首先通过《中国商业年鉴》获取主要沿海港口的货物吞吐量(TEU);然后,利用经纬度计算城市与最近沿海港口的地理距离(port_dis),最后利用公式

4. 参考杨仁发和张殷(2018),选择如下控制变量:(1)对外开放水平(fdi),以FDI与GDP的比值衡量;(2)教育水平,以每万人高校教师数(tea)和每万人在校大学生数(col)衡量;(3)经济服务化水平(thrd),以第三产业产值占比衡量。(4)城市公共服务水平,以每万人医生数(pdc)、每万人病床数(pbed)、每万人图书馆藏数(pbook)和人均绿地面积(pgreen)度量。(5)城市流通性,以人均道路面积(peroad)和每万人互联网用户数(pintel)衡量。各变量的描述性统计结果如表1所示,除比值外,其他均采用对数化处理。⑩

| 变量 | 观测值 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| 近似全要素生产率(atfp) | 4 432 | 6.353 | 0.995 | −50.32 | 9.063 |

| 人均实际GDP(pgdp) | 4 510 | 36100 | 30700 | 99 | 468000 |

| 地方财政压力(gapfis) | 4 523 | 0.0958 | 0.0936 | −0.0659 | 1.868 |

| 城镇餐饮住宿业就业人数占比(cater) | 4 522 | 0.0132 | 0.0194 | 0.0002 | 0.319 |

| 城市规模(size) | 4 527 | 436.1 | 308.2 | 16.37 | 3404 |

| 制造业集聚(manufat) | 4 526 | 0.895 | 0.491 | 0.0219 | 3.270 |

| 生产性服务业集聚(servm) | 4 528 | 0.861 | 4.073 | 0 | 273.4 |

| 地理距离优势(first_nature) | 4 528 | 1.976 | 2.111 | 0.871 | 10.92 |

| 是否设立自贸试验区(zone) | 4 528 | 0.0128 | 0.113 | 0 | 1 |

| 市场化程度(mar) | 4 437 | 0.453 | 0.137 | 0.0493 | 0.945 |

| 对外开放水平(fdi) | 4 334 | 0.0029 | 0.0031 | 0 | 0.0376 |

| 每万人高校教师数(tea) | 4 398 | 9.267 | 12.84 | 0.0769 | 95.71 |

| 每万人在校大学生数(col) | 4 419 | 165.7 | 227.9 | 0 | 3502 |

| 经济服务化水平(thrd) | 4 523 | 0.391 | 0.617 | 0.0858 | 41.39 |

| 每万人医生数(pdc) | 4 523 | 19.23 | 11.17 | 0.0017 | 119.5 |

| 每万人病床数(pbed) | 4 521 | 36.28 | 18.00 | 2.167 | 178.6 |

| 每万人图书馆藏数(pbook) | 4 513 | 5.240 | 10.40 | 0.0654 | 432.5 |

| 人均绿地面积(pgreen) | 4 485 | 16.14 | 33.82 | 0 | 656.0 |

| 人均道路面积(peroad) | 4 464 | 4.007 | 5.219 | 0.0832 | 73.04 |

| 每万人互联网用户数(pintel) | 4 502 | 0.142 | 0.173 | 0 | 3.664 |

五、实证结果分析

(一)基准回归

首先验证地方财政压力对城市生产率的影响效应,估计结果见表2的(1)、(2)列。模型(1)是不考虑城市异质性的回归结果,财政压力的系数为负,说明全国城市样本下地方财政压力对城市生产率存在显著的负向影响。具体地,财政压力每增加1个单位,城市生产率下降约1.0667个单位。模型(2)考虑了城市异质性的调节效应。加入交互项后,财政压力的系数仍然为负。具体地,财政压力每增加1个单位,城市生产率下降约1.3194个单位,造成生产率下降幅度扩大的原因可能与城市分化有关。⑩

| 全国 | 东部 | 中部 | 西部 | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |

| gapfis | −1.0667*** | −1.3194*** | −1.5158*** | −3.2557*** | −1.1595*** | −2.5977*** | −0.7673*** | −3.6992*** |

| (0.0657) | (0.0949) | (0.1282) | (0.1772) | (0.1357) | (0.5609) | (0.0761) | (0.6576) | |

| ln(size) | 0.0926*** | 0.0904*** | 0.0564*** | 0.1331*** | 0.0649*** | 0.0754*** | 0.0736*** | 0.0389*** |

| (0.0078) | (0.0082) | (0.0122) | (0.0161) | (0.0133) | (0.0139) | (0.0142) | (0.0137) | |

| manufat | 0.1598*** | 0.1399*** | 0.1866*** | 0.1474*** | 0.0851*** | 0.0747*** | 0.2513*** | 0.2258*** |

| (0.0108) | (0.0125) | (0.0147) | (0.0195) | (0.0201) | (0.0208) | (0.0266) | (0.0253) | |

| servm | 0.0009 | −0.0042 | 0.0009 | 0.0899*** | 0.0579* | 0.0891*** | −0.0039 | −0.0191** |

| (0.0010) | (0.0079) | (0.0010) | (0.0158) | (0.0298) | (0.0300) | (0.0095) | (0.0090) | |

| first_nature | 0.0169*** | 0.0090 | 0.0114*** | −0.0040 | −0.3383*** | −0.3689*** | −0.4970*** | −0.6665*** |

| (0.0022) | (0.0057) | (0.0024) | (0.0058) | (0.0531) | (0.0547) | (0.0958) | (0.0911) | |

| zone | 0.2756*** | 0.3807*** | 0.2814*** | 0.7793*** | 0.1939** | 0.6619*** | −0.1594* | −0.1039 |

| (0.0410) | (0.0608) | (0.0502) | (0.0978) | (0.0809) | (0.1053) | (0.0838) | (0.0780) | |

| mar | 0.1432*** | 0.1553*** | 0.1960*** | 0.6357*** | −0.0305 | −0.0268 | 0.2066*** | 0.2749*** |

| (0.0344) | (0.0346) | (0.0545) | (0.0668) | (0.0493) | (0.0495) | (0.0622) | (0.0627) | |

| gapfis×ln(size) | −0.1495 | 2.3028*** | −0.3096* | 0.2278* | ||||

| (0.0995) | (0.2653) | (0.1639) | (0.1337) | |||||

| gapfis×manufat | −0.4226*** | −0.9299*** | −0.4611 | 0.1774 | ||||

| (0.1377) | (0.2360) | (0.3250) | (0.2454) | |||||

| gapfis×servm | 0.0657 | −1.1050*** | 0.8391* | 1.5386*** | ||||

| (0.0982) | (0.1973) | (0.4681) | (0.1668) | |||||

| gapfis×first_nature | −0.1346 | −0.2176** | −2.2970*** | 6.4486*** | ||||

| (0.0863) | (0.0883) | (0.8884) | (0.8946) | |||||

| gapfis×zone | 2.3039** | 9.1944*** | −1.6338 | 0.7192 | ||||

| (1.0923) | (1.5843) | (3.2992) | (1.5636) | |||||

| gapfis×mar | 0.9521** | 10.2744*** | −1.1357 | −2.6343*** | ||||

| (0.4292) | (0.9254) | (0.7724) | (0.5681) | |||||

| 双重固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 观测值 | 4046 | 4046 | 1702 | 1702 | 1622 | 1622 | 722 | 722 |

| R2 |

0.9832 | 0.9839 | 0.9921 | 0.9936 | 0.7215 | 0.7261 | 0.6595 | 0.6939 |

| 注:括号内为标准误,***、**和*分别表示1%、5%和10%显著性水平;交互项做均值化处理,下表统同。 | ||||||||

再看城市异质性的影响。(1)规模因素:它对城市生产率具有显著的正向影响,但与财政压力的交互项系数不显著,加入交互项后,其系数减小,说明由规模经济内生的效率优势会因财政压力而减弱,交互项系数不显著可能与样本内部差异有关,此处假说1得以验证;(2)密度因素:制造业集聚对城市生产率存在显著的正向影响,但与财政压力的交互项系数显著为负,表明其对生产率的正向影响被财政压力削弱。⑪生产性服务业集聚及其与财政压力的交互项系数不显著,表明其效率优势尚未在全国范围发挥出来,⑫假说2得以验证;(3)距离因素:地理距离优势能够显著地促进城市生产率提升,加入交互项后,其系数和交互项的系数都不显著,说明在区域经济多样化发展的背景下,地理距离优势的作用逐渐被其他经济因素稀释。以自贸试验区设立为标志的制度距离的缩小体现出了显著的生产率优势,且它与财政压力的交互项系数显著为正。市场化程度对城市生产率的影响显著为正,且交互项系数显著为正,说明市场化水平的提高一定程度上可以弱化财政压力的不利影响,假说3得以验证。其他控制变量方面,城市对外开放水平、教育水平、公共服务水平和城市流通性均有利于提高城市生产率,而经济服务化水平对城市生产率的影响显著为负。该结果表明,高价城市化背景下的财政支出具有效率增进作用,但却抑制了供给端的结构效率。

(二)分样本回归

1. 地区异质性。本文将样本按照城市所在地区划分为东、中、西部进行回归,结果见表2的(3)—(8)列,显示各地区的财政压力对城市生产率均存在显著的负向影响。

由表2的(3)、(4)列可知,东部地区城市规模对生产率存在显著的正向影响,且与财政压力的交互项系数显著为正,表明大城市具有一定的抗财政风险能力;制造业与生产性服务业集聚的效率优势因财政压力而受到削弱;财政压力一定程度上亦会弱化地理距离优势;自贸试验区和市场化程度的系数显著为正,且与财政压力的交互项系数显著为正,说明制度距离缩小的生产率优势得到了体现。

由表2的(5)、(6)列可知,在中部地区,城市规模的系数显著为正,但它与财政压力交互项的系数显著为负,说明财政压力削弱了它对生产率的贡献。大城市公共事务繁多、管理任务重,需要动员更多的公共财力。中部大城市治理能力不足,从而对财政压力也更加敏感,此处再次验证了假说1。在密度方面,制造业和生产性服务业集聚均对城市生产率存在显著的正向影响,但前者与财政压力的交互项系数不显著,后者的交互项系数显著为正,说明生产性服务业集聚城市的抗压能力较强。地理距离优势的作用恰恰相反。可能的原因是,某些城市在不具备发展外向型经济的区位条件下,财政压力增大对生产率产生了一定的倒逼作用。此外,制度距离与财政压力的交互项系数不显著,说明中部地区尚未形成缓解财政风险的制度性优势。

由表2的(7)、(8)列可知,在西部地区,城市规模发挥了正向调节作用,说明大城市抗压能力更强。生产性服务业集聚发挥了正向调节作用,但其自身对城市生产率的影响显著为负。⑬地理距离优势发挥了正向调节作用,但其自身对生产率的影响显著为负,可能的原因是西部城市普遍不具有沿海地理距离优势。此外,市场化程度提高的生产率优势会因财政压力而减弱。可能的解释是,财政压力增大会进一步延缓西部地区本已滞后的市场化进程。

其他控制变量的情况和基准回归相比,不同之处是:第一,fdi的系数在东部为正,但不显著,在中部显著为负;⑭第二,中部地区的tea和pintel对生产率的提升作用不显著,说明围绕“人的城市化”的财政支出效应尚未转化为对生产效率的实际促进作用。

2. 城市属性异质性。参见表3的回归结果:(1)规模属性方面,以100万市辖区年末人口数为界,⑮将城市划分为两类。结果发现:财政压力对小城市生产率的不利影响更大。对两类城市来说,制造业集聚水平更高、制度距离更小的城市生产率更高,反映出城市对专业化生产优势的依赖;(2)密度属性方面,按照制造业和生产性服务业集聚熵的不同组合分为四类:I类城市(manufat

| gapfis | ln(size) | manufat | servm | first_nature | zone | mar | |

| 规模 | |||||||

| 小城市 | −1.6738*** (0.0871) |

0.0704*** (0.0130) |

0.1330*** (0.0142) |

0.0002

(0.0009) |

−0.0002

(0.0043) |

0.6708*** (0.1207) |

0.0317

(0.0414) |

| 大城市 | −0.7947*** (0.0974) |

0.0606*** (0.0135) |

0.2134*** (0.0168) |

−0.0005

(0.0126) |

0.0181*** (0.0027) |

0.2462*** (0.0455) |

0.1627*** (0.0545) |

| 密度 | |||||||

| I类城市 | −0.7742

(0.5985) |

0.0682* (0.0406) |

0.6832*** (0.0990) |

−0.0028

(0.0120) |

0.0065

(0.0048) |

0.0076

(0.0711) |

−0.2372

(0.1647) |

| II类城市 | −0.8046*** (0.1205) |

0.0812*** (0.0184) |

−0.1202* (0.0676) |

0.0007

(0.0010) |

0.0167*** (0.0048) |

0.2733*** (0.0779) |

0.1119

(0.0917) |

| III类城市 | −1.2922*** (0.0762) |

0.0421*** (0.0109) |

0.1012*** (0.0280) |

0.2163*** (0.0371) |

0.0325*** (0.0071) |

−0.1750* (0.1002) |

0.0029

(0.0430) |

| IV类城市 | −1.0497*** (0.1467) |

0.0973*** (0.0165) |

0.2678*** (0.0291) |

0.1350** (0.0548) |

0.0016

(0.0039) |

0.4887*** (0.0760) |

0.0005

(0.0650) |

| 距离 | |||||||

| 沿海城市 | −0.8573* (0.4702) |

0.1196*** (0.0237) |

0.0968*** (0.0278) |

−0.1408** (0.0583) |

−0.0029

(0.0043) |

0.3796*** (0.0677) |

0.3149*** (0.1011) |

| 内陆城市 | −1.0496*** (0.0604) |

0.0498*** (0.0078) |

0.1746*** (0.0120) |

0.0002

(0.0008) |

0.1503*** (0.0210) |

0.3692*** (0.0563) |

0.0464

(0.0325) |

| 市场化程度低 | −1.4182*** (0.1148) |

0.0904*** (0.0111) |

0.1437*** (0.0150) |

0.0008

(0.0009) |

0.0161*** (0.0032) |

0.1564* (0.0893) |

0.1505* (0.0828) |

| 市场化程度高 | −0.9920*** (0.0765) |

0.0590*** (0.0108) |

0.2520*** (0.0170) |

0.0399

(0.0286) |

0.0114*** (0.0030) |

0.2777*** (0.0448) |

0.1800*** (0.0695) |

(三)稳健性检验

1. 改变城市生产率的度量方法。这里以人均实际GDP的对数来度量城市生产率,作为被解释变量进行稳健性检验,结果表明:在全国层面,财政压力不利于城市生产率的结论具有稳健性。⑰此外,分别将每万人在校大学生数(col)代替每万人高校教师数(tea)、每万人医生数(pdc)代替每万人病床数(pbed),发现财政压力对城市生产率的影响仍然为负。

2. 潜在内生性问题。考虑到城市生产率也会影响地方政府的财政压力,加之遗漏变量的可能,所以模型存在潜在的内生性问题。在此,参考郭婧和贾俊雪(2017)的做法,使用“城镇餐饮住宿业就业人数/城镇就业人数”(cater)作为地方财政压力的工具变量,原因是:第一,它在一定程度上代表了地方自有财政收入的主要来源;⑲第二,根据本文对地方财政压力的定义,可以得出财政自有收入与财政压力负相关,故cater可以作为财政压力的反向指标,与财政压力负相关。首先,进行内生性检验,Davidson-MacKinnon检验的P值为0.001,说明存在内生性问题。然后,使用二阶段最小二乘法(2SLS)估计,结果见表4。第一阶段估计结果显示,cater与地方财政压力之间存在显著的负相关关系,且F统计量大于10,说明不存在弱工具变量问题。第二阶段估计结果表明,财政压力对城市生产率仍存在着显著的负向影响。⑱

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| gapfis | atfp | gapfis | atfp | |

| gapfis | −4.4438*** | −7.8387*** | ||

| (1.1473) | (2.9419) | |||

| cater | −0.2675*** | −0.1227*** | ||

| (0.0602) | (0.0426) | |||

| gapfis×城市异质性 | 控制 | 控制 | ||

| R2 |

0.2505 | 0.8759 | 0.6309 | 0.8309 |

| 观测值 | 4027 | 4027 | 4027 | 4027 |

六、地方财政压力影响城市生产率的传导机制分析

结合理论分析和数据可得性,通过引入土地财政依赖程度检验财政压力下的财政收入激励效应;通过引入科学教育支出比例、医疗和社保支出比例和基础设施支出比例检验财政压力下的财政支出结构效应。由于城市异质性会引起不同的政府行为选择,故此处按照异质性对城市进行分样本检验,中介效应模型设定如下:

| $ Y=cX+{e}_{1}+Z ;\; M=aX+{e}_{2}+Z ; \;Y={c}^{{'}}X+bM+{e}_{3}+Z $ | (4) |

其中,Y为被解释变量,X为解释变量,M为中介变量,e1、e2、e3是回归残差项。Z为其他变量,包括城市异质性等控制变量、年份和地区固定效应。

(一)地方财政压力的收入激励效应

为检验该传导路径,将中介变量设为土地财政依赖度(land_dependence)。考虑数据可得性,使用城市国有土地出让成交价款⑳与当地GDP的比值衡量land_dependence。检验结果见表5第1行,表明财政压力使得沿海城市减少对土地财政的依赖程度,佐证了雷潇雨和龚六堂(2014)的观点。具体地,财政压力每增大1个单位,对土地财政的依赖程度减少0.1257个单位,通过中介效应使城市生产率增加0.1487个单位。但其他城市样本未通过中介效应检验。这说明,地方政府依赖土地财政缓解财政压力的行动并不普遍,且长期不可持续,故调整财政支出结构应对财政压力是可行的选择。

(二)地方财政压力的支出调整效应

为检验该传导路径,考虑数据可得性,将中介变量设为基础设施支出比例(fundamen)、科学教育支出比例(se)和医疗社保支出比例(ms)。㉑

首先,考察fundamen的中介效应。结果显示,各类城市Sobel检验的P值均大于0.05,未通过中介效应检验。这说明,财政压力并非通过影响基础设施支出对生产率产生影响。可能是由于基础设施支出本身由上级财政批准决定,能供地方政府支配的空间较小。其次,考察ms的中介效应,回归结果见表5第2、3行,显示财政压力会导致IV类城市(manufat

| 机制—城市类型 | a(标准误) | b(标准误) | c'(标准误) | sobel检验(P值) |

| land_dependence—沿海城市 | −0.1257**(0.0516) | −1.1831***(0.3457) | −2.9672***(0.4671) | 1.9846(0.0471) |

| ms—IV类城市 | 0.0005**(0.0002) | 49.1957**(21.7911) | −1.4343***(0.1618) | 2.2576(0.0239) |

| ms—沿海城市 | 0.0049***(0.0007) | 87.6268***(32.8092) | −3.0300***(0.5412) | 2.4953(0.0125) |

| se—小城市 | −0.1381***(0.0127) | −1.1099***(0.1423) | −2.0852***(0.0857) | 6.3379(0) |

| se—大城市 | −0.1261***(0.0130) | −0.9279***(0.1769) | −1.3640***(0.1030) | 4.6139(0.0000) |

| se—III类城市 | −0.1409***(0.0127) | −0.7670***(0.1537) | −1.8108***(0.0899) | 4.5510(0.0000) |

| se—IV类城市 | −0.1929***(0.0207) | −1.2445***(0.2016) | −1.7454***(0.1535) | 5.1463(0.0000) |

| se—沿海城市 | −0.3917***(0.0524) | −1.8581***(0.3032) | −3.2640***(0.4426) | 4.7392(0.0000) |

| se—内陆城市 | −0.1209***(0.0095) | −1.4139***(0.1114) | −1.3669***(0.0622) | 8.9867(0) |

| se—市场化程度低 | −0.1223***(0.0168) | −1.0927***(0.1577) | −2.2486***(0.1171) | 5.0190(0) |

| se—市场化程度高 | −0.1287***(0.0105) | −1.1456***(0.1561) | −1.4161***(0.0782) | 6.2965(0) |

七、结论与政策建议

在新型城镇化背景下,地方财政压力不断增大对城市的持续增长提出了严峻挑战。改革开放后,中国的经济地理空间因较长时期的“物的城市化”而得以重塑,城市异质性的空间结构逐步形成并体现在城镇化转型过程中。本文以2003—2018年的地市级面板数据为分析对象,在考虑地方政府行为选择的基础上,引入“规模—密度—距离”的城市异质性维度,探究受其作用的地方财政压力对城市生产率的影响效应与发生机制,得到如下结论:第一,从全国来看,地方财政压力对生产率存在着显著负向影响,且各维度的城市异质性对生产率的贡献普遍受到了抑制。当其他变量不变时,地方财政压力每提高1个单位,生产率下降约1.0667个单位。值得关注的是,随着城市群和区域协调发展战略的实施,制度因素因其优化资源配置的基础性作用而愈发重要。第二,分样本研究表明,东部地区的大城市和制度距离小的城市可一定程度上抵御财政压力对生产率的负面影响;中部地区大城市的生产率对财政压力更为敏感,生产性服务业集聚的城市可一定程度上抵御财政压力对生产率的负面影响;在西部地区,具有功能性结构支持(生产性服务业集聚度高)的城市可一定程度上抵御财政压力对生产率的负面影响;从城市类型与属性特征看,大城市、沿海城市和市场化程度高的城市抵御地方财政风险的能力相对较强。第三,在影响机制与路径方面,城市异质性会促使地方政府采取不同的行为来应对财政压力。目前,依赖土地财政支持财政收入增长的策略已经和潜在地不再适用,调整支出结构成为可行的选择。总体来看,短期内财政压力增大可能会对城市生产率的长期提升产生较为不利的影响。

上述结论表明,地方财政压力增大作为一项风险因素,不仅会对城市生产率造成负面影响,而且还会削弱城市已拥有异质性优势的效率贡献,造成资源配置的人为扭曲和制约城市的长期可持续增长。因此,本文建议:(1)以城市群为空间载体,挖掘和释放城市异质性的效率优势,有序推进新型城镇化;(2)以完善多元治理主体和健全区域治理体系为基础,利用社会资本和市场力量,缓解城镇化转型中地方财政支出的结构冲击;(3)分类指导、精准施策,重点弥补地区和城市发展短板。中西部地区的城市应重点结合制造业发展需求,促进功能性结构支持的相关产业形成集聚优势;(4)加强区域性基础设施的整体规划与建设,降低自然地理劣势在地方财政压力增大时对城市生产率可能造成的影响;(5)加强基础性的、适应性的制度体系建设,一方面要在整体上提高市场化水平,另一方面要建立地方政府财政支出的管理、监督、支持与评估体系,确保关乎城市高质量发展的支出项目(诸如科学教育支出)能够长期和持续地得到保障。

① 付敏杰等(2017)认为中国“工业税制”的特征是以企业为主要纳税人,以产品增值额为主要税基。

② 本文将财政收支差额(财政预算支出减去财政预算收入)与GDP的比值简称为PFER。全国PFER=地方PFER+中央PFER。

③ 表象上看,地方政府的行为选择属于一种应对财政压力的策略。然而,其内在影响机制却比较复杂。地方政府会根据城市属性特征的差异,在短期策略与长期策略之间做权衡,条件约束较强的城市由于自生能力弱,倾向于采取弥补财政缺口的短期策略(如,延续旧有财源及其所依托的发展方式),导致转型困难与滞后。反之,发展条件较好的城市,能有效地吸引要素集聚,资源配置更有效率,从而赋予地方政府更大的行为选择空间,通过转型发展来培育新税源的可能性也更高。

④ 工业税收包括增值税、营业税、消费税以及城市维护建设税(付敏杰等,2017),但在2019年10月之前,消费税属于中央税,因此本文计算的地方工业税收为增值税、营业税及城市维护建设税之和。

⑤ 2007年,参照联合国划分标准,中国财政按功能性质分类支出的划分方法进行了调整。考虑到调整后的财政支出项目繁多,本文将财政支出的门类整合为一般政府服务(包括一般公共服务、外交、国防、公共安全)、社会服务(包括教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、住房保障支出、城乡社区事务)、经济服务(包括农林水事务、交通运输、工业商业金融等事务)和其他支出(包括转移性支出、国债付息支出、地震灾后恢复重建支出、其他支出)。

⑥ 1994—2019年间中国的城市化水平由28.51%上升至60.60%

⑦ “人的城市化”可以通过劳动力再配置和发展生产服务业,提高工业生产效率。正如付敏杰等(2017)所言,如果广义人力资本得到有效利用,税收的经济发展成本有可能得到跨期平滑和补偿。

⑧ 根据Fujita于2007年在浙江大学的学术报告“The evolution of spatial economics:from Thunen to the new economic geography”整理。

⑨ 计算该指标所需的全国分行业城镇单位就业人员年末人数来自《中国劳动统计年鉴》。生产性服务业包括交通运输、仓储及邮政业、信息传输、计算机服务和软件业、金融业、科研、技术服务和地质勘查业、租赁和商业服务业。

⑩ 因tea与col、pdc与pbed之间存在较强的相关性,不能同时放入模型,所以此处只呈现控制tea与pbed的回归结果。限于篇幅,控制变量的回归结果已略去,若有需要,可向作者索取。

⑪ 可能的原因是,制造业集聚程度高的城市在面临财政压力时,会对具有高增值税税收收益属性的产能过剩行业产生依赖,不利于城市生产率的提升,该判断与席鹏辉等(2017)的观点相似。

⑫ 可能的原因是,地方政府在经济增长的目标约束下对有限资源的错配抑制了生产性服务业的发展(余泳泽和潘妍,2019)。

⑬ 可能的原因是,西部地区原本存在动能结构相对合理的生产性服务业,但是其产业基础较为薄弱,对外部冲击和政策刺激较为敏感(杨晨和原小能,2019)。当财政压力增大时,这种局面会通过产业结构调整和布局优化产生一些改变。西部地区制造业集聚相较东、中部地区具有更高的效率贡献,就是一个佐证。

⑭ 可能的原因是,外商投资大多处于全球价值链低端环节,不利于提升城市生产效率(杨仁发和张殷,2018)。

⑮ 参照国家“五类七档”的城市规模划分标准,将城区常住人口100万以上城市划分为大城市。

⑯ 限于篇幅,此处只列出核心变量的回归结果。对于其他变量的回归结果,如有需要可向作者索取。

⑰ 限于篇幅,稳健性检验结果未展示,如有需要可向作者索取。

⑱ 控制变量、城市异质性、地区和时间固定效应均已控制;模型(1)、(3)的F统计量分别为:19.7586和18.3036。

⑲ 根据郭婧和贾俊雪(2017)的解释,餐饮住宿业的营业额是营业税的重要税基,而营业税收入在“营改增”之前是地方主要的自有收入来源,且餐饮住宿业作为劳动密集型产业,其就业规模比重一定程度上反映了该行业的发展规模,进而与地方财政自有收入正相关。

⑳ 数据来源于《中国国土资源年鉴》。

㉑ 基础设施支出数据来源于《中国城市建设统计年鉴》,起始年份为2006年;医疗社保支出为城市“医疗卫生与计划生育支出”与“社会保障与就业支出”两项之和,数据来源为CEIC数据库。

㉒ 限于篇幅,

| [1] | 陈建军, 刘月, 邹苗苗. 产业协同集聚下的城市生产效率增进——基于融合创新与发展动力转换背景[J]. 浙江大学学报(人文社会科学版), 2016(3): 150–163. |

| [2] | 陈思霞, 许文立, 张领祎. 财政压力与地方经济增长——来自中国所得税分享改革的政策实验[J]. 财贸经济, 2017(4): 37–53. |

| [3] | 陈晓光. 财政压力、税收征管与地区不平等[J]. 中国社会科学, 2016(4): 53–70. |

| [4] | 方红生, 张军. 财政集权的激励效应再评估: 攫取之手还是援助之手[J]. 管理世界, 2014(2): 21–31. |

| [5] | 付敏杰, 张平, 袁富华. 工业化和城市化进程中的财税体制演进: 事实、逻辑和政策选择[J]. 经济研究, 2017(12): 29–45. |

| [6] | 郭婧, 贾俊雪. 地方政府预算是以收定支吗? ——一个结构性因果关系理论假说[J]. 经济研究, 2017(10): 128–143. |

| [7] | 何艳玲, 汪广龙, 陈时国. 中国城市政府支出政治分析[J]. 中国社会科学, 2014(7): 87–106. |

| [8] | 贺光烨, 吴晓刚. 市场化、经济发展与中国城市中的性别收入不平等[J]. 社会学研究, 2015(1): 140–165. |

| [9] | 雷潇雨, 龚六堂. 基于土地出让的工业化与城镇化[J]. 管理世界, 2014(9): 29–41. |

| [10] | 李猛. 人口城市化的财政代价及其形成机理——1960年以来的大国经验[J]. 中国工业经济, 2016(10): 40–56. |

| [11] | 梁文泉, 陆铭. 后工业化时代的城市: 城市规模影响服务业人力资本外部性的微观证据[J]. 经济研究, 2016(12): 90–103. |

| [12] | 世界银行. 2009年世界发展报告: 重塑世界经济地理[M]. 北京: 清华大学出版社, 2009. |

| [13] | 王术华. 财政压力、政府支出竞争与地方政府债务——基于空间计量模型的分析[J]. 经济与管理评论, 2017(5): 74–82. |

| [14] | 席鹏辉, 梁若冰, 谢贞发, 等. 财政压力、产能过剩与供给侧改革[J]. 经济研究, 2017(9): 86–102. |

| [15] | 徐淑丹. 中国城市的资本存量估算和技术进步率: 1992—2014年[J]. 管理世界, 2017(1): 17–29. |

| [16] | 杨晨, 原小能. 中国生产性服务业增长的动力源泉——基于动能解构视角的研究[J]. 财贸经济, 2019(5): 127–142. DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2019.05.009 |

| [17] | 杨仁发, 张殷. 产业集聚与城市生产率——基于长江经济带108个城市的实证分析[J]. 工业技术经济, 2018(9): 123–129. DOI:10.3969/j.issn.1004-910X.2018.09.016 |

| [18] | 余华义. 城市化、大城市化与中国地方政府规模的变动[J]. 经济研究, 2015(10): 104–118. |

| [19] | 余泳泽, 潘妍. 中国经济高速增长与服务业结构升级滞后并存之谜——基于地方经济增长目标约束视角的解释[J]. 经济研究, 2019(3): 150–165. |

| [20] | 余壮雄, 杨扬. 大城市的生产率优势: 集聚与选择[J]. 世界经济, 2014(10): 31–51. |

| [21] | 袁富华, 张平, 刘霞辉, 等. 增长跨越: 经济结构服务化、知识过程和效率模式重塑[J]. 经济研究, 2016(10): 12–26. |

| [22] | 张军, 吴桂英, 张吉鹏. 中国省际物质资本存量估算: 1952—2000[J]. 经济研究, 2004(10): 35–44. |

| [23] | 中国经济增长前沿课题组. 城市化、财政扩张与经济增长[J]. 经济研究, 2011(11): 4–20. |

| [24] | Barro R J. Output effects of government purchases[J]. Journal of Political Economy, 1981, 89(6): 1086–1121. DOI:10.1086/261024 |

| [25] | Bustos P, Vincenzi J M C, Monras J, et al. Structural transformation, industrial specialization, and endogenous growth[R]. CEMFI Working Paper, 2019. |

| [26] | Bryan G, Glaeser E, Tsivanidis N. Cities in the developing world[R]. NBER Working Papers, 2019. |

| [27] | Chatman D G, Noland R B. Transit service, physical agglomeration and productivity in US metropolitan areas[J]. Urban Studies, 2014, 51(5): 917–937. DOI:10.1177/0042098013494426 |

| [28] | Ciccone A, Hall R E. Productivity and the density of economic activity[J]. The American Economic Review, 1996, 86(1): 54–70. |

| [29] | Glaeser E L, Gottlieb J D. The wealth of cities: Agglomeration economies and spatial equilibrium in the United States[R]. NBER Working Paper, 2009. |

| [30] | Goldsmith R W. A perpetual inventory of national wealth[R]. NBER Working Paper, 1951. |

| [31] | Hall R E, Jones C I. Why do some countries produce so much more output per worker than others[J]. Quarterly Journal of Economics, 1999, 114(1): 83–116. DOI:10.1162/003355399555954 |

| [32] | Henderson J V. Urbanization and growth[A]. Aghion P, Durlauf S. Handbook of economic growth[M]. Amsterdam: Elsevier, 2005. |

| [33] | Henderson J V, Wang H G. Urbanization and city growth: The role of institutions[J]. Regional Science and Urban Economics, 2007, 37(3): 283–313. DOI:10.1016/j.regsciurbeco.2006.11.008 |

| [34] | Janeba E, Todtenhaupt M. Fiscal competition and public debt[J]. Journal of Public Economics, 2018, 168: 47–61. DOI:10.1016/j.jpubeco.2018.10.001 |

| [35] | Krugman P. First nature, second nature, and metropolitan location[J]. Journal of Regional Science, 1993, 33(2): 129–144. DOI:10.1111/j.1467-9787.1993.tb00217.x |

| [36] | Lee Y, Gordon R H. Tax structure and economic growth[J]. Journal of Public Economics, 2005, 89(5-6): 1027–1043. DOI:10.1016/j.jpubeco.2004.07.002 |

| [37] | Mairesse J, Griliches Z. Heterogeneity in panel data: Are there stable production functions? [R]. NBER Working Paper, 1988. |

| [38] | Skidmore M, Scorsone E. Causes and consequences of fiscal stress in Michigan cities[J]. Regional Science and Urban Economics, 2011, 41(4): 360–371. DOI:10.1016/j.regsciurbeco.2011.02.007 |