2021第47卷第6期

一、引 言

以人工智能技术为代表的新一轮科技革命在全球范围内兴起,机器人参与工业生产是最为显著的特征之一。工业企业在生产过程中通过使用机器人执行生产任务,表现出替代劳动和提升生产效率的特征(Acemoglu和Restrepo,2020b)。同时,工业机器人可以提高加工精度、减少工人错误率,以及替代劳动从事高强度、高危或有毒等恶劣环境中的工作(Frey和Osborne,2017)。正是由于工业机器人的高效率、高稳定性、高精度和能从事高危高压作业等优势,逐渐受到众多企业青睐。据国际机器人联合会(IFR)统计,自2013年起,中国工业机器人存量平均每年约以37%的速度增长,2018年已达到649 447台,占全球总量的27%。据国家工业和信息化部统计,“十三五”时期,中国规模以上工业企业生产设备数字化率和关键工序数控化率分别高达49.4%和51.7%。

工业机器人大规模应用于生产活动,在促进生产任务智能化的同时,势必会增加生产环境和任务的复杂度。工业机器人替代劳动已日渐成为普遍现象,但这并不代表工业生产可以完全脱离劳动,人机协作仍是机器人应用的关键一环。近年来,伴随语音识别和图像识别等人工智能技术落地应用,工业环境的智能化和技术密集程度更高,对劳动的技能要求也随之提高(Acemoglu和Restrepo,2020a)。技能劳动对复杂生产环境的适应能力更强且适应时间更短,那么机器人应用形成的新智能化环境是否会增加技能需求,并激励劳动者增加人力资本投资?若事实果真如此,工业机器人应用将通过何种传导机制影响人力资本投资?当外在约束条件发生变化时,工业机器人应用对人力资本的影响是否会改变呢?

事实上,对于工业机器人应用的经济影响问题,现有文献大多关注机器人对劳动就业的影响,但是对机器人应用究竟是减少劳动就业还是改善就业尚未达成共识。观点一认为工业机器人可替代劳动从事焊接、码垛和装配等作业,会削减生产的劳动需求,从而减少劳动就业并降低其工资(Acemoglu等,2020;孔高文等,2020)。然而,观点二却认为工业机器人在替代劳动的同时,也会产生就业补偿作用:一是企业可通过投入成本更低的机器人替代成本更高的劳动从而节约生产成本,促进整体生产效率提升,扩大非自动化任务的劳动需求进而促进就业(Bessen,2019;Acemoglu和Restrepo,2020b);二是自动化技术应用也会催生出众多新劳动岗位,如机器人的检测与维护工作,但是新岗位的技能要求通常较高(Furman和Seamans,2019;Acemoglu和Restrepo,2018,2019)。观点三认为工业机器人应用对不同类型劳动的影响存在差异。任务偏向性技术进步假说认为,自动化技术更易替代规则明确、重复度高且可编码的常规型劳动岗位如簿记和搬运等,而难以替代谈判和艺术创作等需要复杂沟通与理解能力的岗位(Autor等,2003;Goos等,2014)。而且不同技能劳动受到人工智能技术的影响存在差异,经验研究发现非技能劳动相对技能劳动更易被机器人取代,进而使得非技能劳动收入份额减少会更明显(Graetz和Michaels,2018;王林辉等,2020)。

与此同时,现有文献未重视工业机器人应用如何对人力资本产生影响。人力资本问题研究始于20世纪60年代,Schultz(1961)提出健康投资、教育投资、职业培训、人力迁移和信息投资是人力资本提升的重要方式。后续研究主要围绕人力资本估算(李海峥等,2010)、人力资本形成方式(Mincer,1997)、人力资本对经济增长贡献率(Lucas,1988)等方面展开。而关于技术进步与人力资本的问题,文献较多依据“干中学”理论认为,由于研发活动的开展和新产品的引入,劳动将通过“干中学”方式提升人力资本(Stokey,1988)。周京奎等(2019)构建动态一般均衡模型,采用中国家庭收入调查数据检验生产率提升对农村人力资本积累的影响,发现农业生产率提升会促进农村人力资本积累。甚至一些研究认为,技术进步对人力资本存在负向影响,因为技术进步会使劳动学习新技术和适应新环境的时间延长且难度增加(Galor和Moav,2002)。

就本文研究所及,文献普遍忽视了工业机器人应用对人力资本水平的可能影响,也尚未厘清工业机器人应用的人力资本提升效应的形成机制。基于此,本文采用中国家庭追踪调查(CFPS)的微观家庭数据,实证检验工业机器人应用的人力资本提升效应,通过替换变量指标和不同维度样本进行稳健性检验,采用交互项回归和中介效应模型检验传导机制,并对比不同要素禀赋下工业机器人应用的影响差异。本文的边际贡献在于:一是厘清工业机器人应用影响人力资本水平的作用机制,重点关注收入增长、岗位更替和产业结构转型问题,理论阐释工业机器人应用与人力资本提升的关系;二是基于中国微观家庭层面数据,结合多维度指标和多层级样本开展稳健性检验,提供了来自中国特定情境的经验证据。本文剩余的结构安排如下:第二部分是理论分析与研究假说,第三部分为研究设计与研究数据,第四部分是实证检验结果与评价,第五部分是传导机制检验,第六部分是进一步分析,第七部分总结结论并提出政策建议。

二、理论分析与研究假说

人工智能技术既不同于第一次工业革命的纺纱机技术替代技艺娴熟的纺纱工,也不同于第二次工业革命的流水线技术通过简化生产任务替代技能工人,而是表现出社会生产对技能需求的激增。事实上,早在20世纪,伴随信息技术飞速发展,世界各国大学毕业生数量逐渐增加,技能劳动供给迅速扩大。据世界银行统计,世界计算机等服务出口份额在1982—2000年期间增长9.03%的同时,高等院校入学率上升6.26%。Katz和Margo(2013)观察到受技术进步影响,美国专业技术类岗位就业份额在1920—2010年期间增长19.5%。众多学者关注到计算机和自动化等新技术进步与技能劳动增加之间存在密切关联,并利用技能偏向性技术进步解释这一现象,认为技术进步会导致生产复杂度增加,而技能劳动相对非技能劳动知识储备和专业素养等综合能力更强,因而更易适应复杂生产环境而需求更高(Acemoglu,1998)。

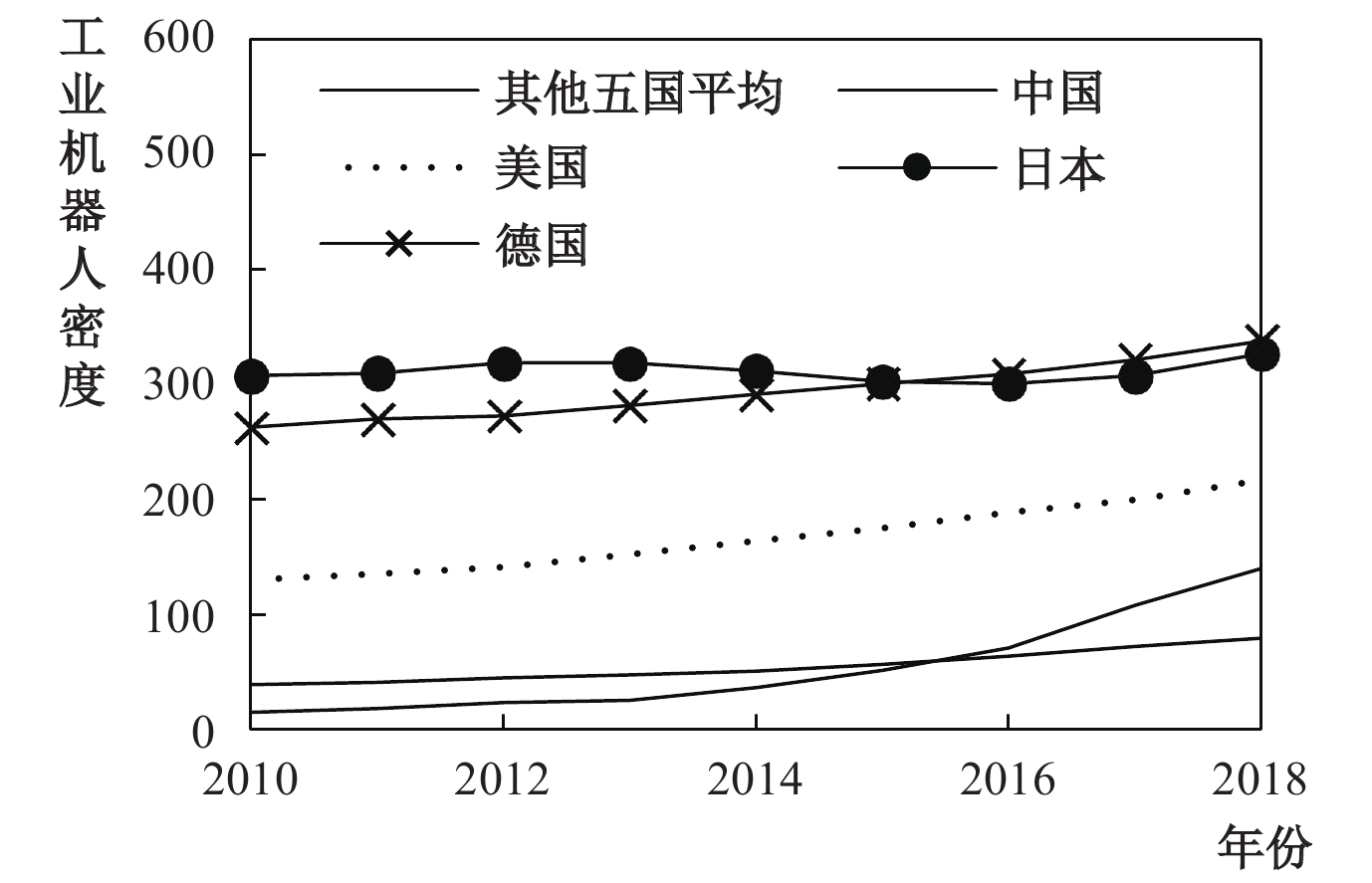

21世纪以来,大数据资源的挖掘与应用、云计算能力的提升和深度学习算法的突破,都离不开高精尖人才的助推作用。Bessen(2015)发现,自动取款机的应用使得柜员职责由低技能的现金结算任务,逐步转变为销售和理财等高技能任务。Autor(2015)认为,自动化技术并非一定替代劳动,这源于自动化技术也会催生出与劳动互补的岗位,但这类岗位会提出更高技能要求,例如善于使用铁锹的建筑工人需要学会驾驶挖掘机才能在自动化背景下生存。尽管前沿制造技术均以自动化为主要特征,但是并非所有任务由机器执行都是经济效益最优,在某些任务上采用劳动执行效益可能更高,这就要求劳动具备与机器协作的能力(Acemoglu和Restrepo,2020a)。而工业机器人是蕴含自动化技术的重要载体,同样表现出技能偏向性特征,因此工业机器人应用将刺激生产活动对人力资本的需求。图1显示了世界各国工业机器人密度与每百万人R&D研究人员的相关散点图,工业机器人应用水平与研究人员数量之间总体表现为正相关关系,工业机器人应用水平越高的国家往往拥有更多研究人员。①

|

| 图 1 世界各国工业机器人密度与R&D研究人员数量相关图 |

综上所述,一方面,工业机器人应用会导致工业生产环节对人力资本需求增加;另一方面,劳动供给方为满足工业机器人应用下生产任务的技能要求,也会通过人力资本投资提升自身技能水平,从而胜任智能化环境中的新劳动岗位。基于此,本文提出假说1 :工业机器人应用存在人力资本提升效应。

工业机器人应用不仅会对人力资本水平提出直接要求,还会通过提高生产率的方式增加收入,进而促进人力资本投资。尽管多数文献认为工业机器人的替代作用将减少劳动收入份额,但也有研究发现机器人应用可通过提升生产率增加产出,进而抵消替代效应的负面影响。工业机器人应用的生产率提升效应已得到大量研究证实。Graetz和Michaels(2018)基于1993—2007年17个国家细分行业数据,以每百万工作小时的工业机器人数量衡量机器人密度,实证检验发现机器人密度每提高1%将诱发劳动生产率提升0.36%。Acemoglu和Restrepo(2020b)通过构建任务模型探究机器人投入对劳动就业的影响,发现机器人替代劳动可以节约生产成本,促进整体生产效率提升,并补偿“机器换人”引发的就业损失。Acemoglu等(2020)基于法国制造业企业数据的实证研究发现,企业通过投入机器人参与生产可促使全要素生产率提升2.4%。杨光和侯钰(2020)引入机器人的规模效应和定价行为拓展任务模型,模型推演和跨国数据的实证检验表明,机器人应用可提升全要素生产率。事实上,当前众多研究将人工智能看作是自动化技术的一种高阶类型,同样发现了人工智能对生产率的促进作用(Aghion等,2017;陈彦斌等,2019)。

正是由于工业机器人应用会促进收入增长,因而人力资本水平会得到提升。Schultz(1961)认为,人力资本提升是指劳动体能、技能和智能的改善,通过健康投资、教育投资和职业培训等方式可以提升人力资本水平。由于人力资本提升来源于各项能力投资,而这些投资依赖于收入。依据恩格尔定律,只有当收入增加时,家庭才会将更多收入用于人力资本投资。根据国家统计局数据,在2013—2019年期间,中国居民人均可支配收入增长67.84%,其中教育文化娱乐消费支出占比由10.57%上升至11.66%,医疗保健消费支出占比则由6.90%增长至8.82%。周京奎等(2019)基于中国家庭收入调查数据的研究发现,农业生产率提升会显著促进家庭收入增长,进而推动农村人力资本积累。因此,当工业机器人应用驱动收入增长时,会促使劳动者将更多收入用于人力资本投资。基于此,本文提出假说2:工业机器人应用可以通过收入增长方式促进人力资本水平提升。

一方面,依据国际标准化组织(ISO)的定义,工业机器人是指一种可自动控制、可重复编程、可固定或可移动、应用于工业自动化的多用途和多关节机械手。由该定义可知,机器人具备自动化属性,能够替代劳动执行焊接、包装、喷涂、磨削抛光、装配、搬运和码垛等众多工业任务。这些任务往往具有可重复性和可编码等常规型特征,暗示机器人倾向于替代常规型任务。事实上,这一规律已被Autor等学者发现。Autor等(2003)将生产任务划分为常规手工型、常规认知型、非常规手工型和非常规认知型,研究发现计算机资本不仅会替代常规手工型任务如分拣和装配,也会替代常规认知型任务如记录和计算。不少学者已从理论和实证两方面验证了自动化技术更易替代常规型岗位(Goos等,2014;Frey和Osborne,2017)。由此可知,工业机器人应用将替代常规型劳动岗位,减少对非技能劳动的需求。

另一方面,工业机器人应用会催生出更多非常规型劳动岗位。2020年2月25日,人力资源社会保障部与市场监管总局、国家统计局联合向社会发布智能制造工程技术人员、工业互联网工程技术人员、虚拟现实工程技术人员等新职业,表明现实经济已出现新劳动岗位,且这类新岗位大多属于非常规型。正如前述,人工智能技术具有技能偏向性特征,会使工业生产环节的复杂程度提高,因此新岗位通常需要更高水平的人力资本才能胜任。Acemoglu和Restrepo(2018)在任务模型的基础上将劳动岗位的自动化与创造过程内生化,通过模型推导发现新技术应用创造的岗位更青睐高技能劳动。王林辉等(2020)的两部门任务模型推演和基于中国省份层面数据的经验分析同样表明,人工智能技术创造的新劳动岗位更有利于增加高技能劳动收入,进而激励人力资本投资。基于此,本文提出假说3:工业机器人应用会替代常规型劳动岗位,并催生非常规型劳动岗位,通过引发劳动岗位更替而推动人力资本水平提升。

尽管人工智能技术可以助力产业改造升级,但是由于不同产业要素禀赋和研发能力差异明显,导致不同产业机器人应用水平迥异。根据IFR统计数据,2018年中国制造业工业机器人存量的全行业占比高达80.73%,教育和科学研究业仅占0.56%,表明现阶段工业机器人应用主要集中在制造业领域。工业机器人应用推动第二产业生产率快速提高,会诱发第二产业产品价格不断降低,而第二产业与第三产业产品间总体为互补关系,由此将引发第三产业相对第二产业产出增加,出现产业结构朝第三产业方向演进的趋势(Ngai和Pissarides,2007;王林辉和袁礼,2018)。郭凯明(2019)通过构建多部门一般均衡模型并采用数值模拟方法探究人工智能对产业结构的影响,发现由于制造业与服务业产品为互补关系,产业结构变化由两类产业人工智能应用水平的相对高低决定,若制造业中人工智能应用比重更大,则人工智能发展将推动产业结构朝服务业方向转型,反之则反是。Autor和Salomons(2018)基于多国细分行业数据的经验研究表明,自动化技术在替代本行业劳动的同时,会推动生产要素向关联行业流动并促进其产出增加,进而引发整体产业结构变动,甚至推动产业结构朝第三产业方向演变。

事实上,产业结构转型升级将对人力资本提出更高的需求。根据《中国劳动统计年鉴》,2018年第二产业中电力、热力、燃气及水生产和供应业的本科及以上学历就业比重最高,但仅为18.9%;而第三产业中金融业、科学研究和技术服务业、教育业的本科及以上学历就业比重分别为40.6%、45.8%、46.9%。由此可知,第三产业相对第二产业的人力资本需求更高。一方面伴随产业结构转型,劳动将从低生产率部门转移至高生产率部门,人力资本投资收益随之增加;另一方面,产业结构转型将引发技能岗位增多,进而导致生产部门对人力资本需求扩大,劳动获得职业培训的机会也逐渐增加(张桂文和孙亚南,2014)。基于此,本文提出假说4:工业机器人应用可以通过推动产业结构转型升级而促进人力资本水平提升。

三、研究设计与研究数据

(一)样本选择与数据来源

1. 本文采用的微观个体数据来源于北京大学中国社会科学调查中心的中国家庭追踪调查(CFPS)数据库,该数据库提供了覆盖中国25个省(市、自治区)的家庭抽样调查情况,其中2010年为基线调查,并且提供了2012年、2014年、2016年和2018年对基期家庭的连续追踪调查数据。本文通过匹配各年份家庭编码、筛选变量、剔除缺失样本,共获得8 669个家庭的5年平衡面板数据,总计得到43 345个样本。

2. 工业机器人数据源于国际机器人联合会(IFR),IFR构建了70多个国家细分行业和用途的机器人权威数据库。但IFR行业与国民经济行业分类标准不一致,且IFR提供的中国工业机器人行业多数为制造业细分行业,为此本文遵循闫雪凌等(2020)和吕越等(2020)的思路,将IFR行业与国民经济行业匹配可获得2006—2018年15个制造业细分行业数据。

3. 地区特征数据主要包括GDP、外商直接投资额和研发经费内部支出,数据来源于国家统计局网站和《中国科技统计年鉴》。

(二)计量模型设定和策略

为检验工业机器人应用的人力资本提升效应,本文从微观视角构建固定效应面板模型:

| Yist=α0+β0neit+ζ0Mist+δ0′Zist+γ0′Xit+u0s+v0t+ε0ist | (1) |

其中,下标i、s、t分别表示地区、家庭和年份,

为验证工业机器人应用影响人力资本水平的收入增长、岗位更替和产业结构转型等传导机制,本文同时采用交互项回归和中介效应方法开展实证检验。交互项回归模型如下所示:

| Yist=α1+β1neit+ζ1Mist+ηMist×neit+δ1′Zist+γ1′Xit+u1s+v1t+ε1ist | (2) |

其中,

借鉴周京奎等(2019)的设计思路,本文构建如下中介效应模型:

| Mist=α2+β2neit+δ2′Zist+γ2′Xit+u2s+v2t+ε2ist | (3) |

| Yist=α3+β3neit+δ3′Zist+γ3′Xit+u3s+v3t+ε3ist | (4) |

其中,(3)式检验工业机器人应用对机制变量的影响,(4)式相较于(1)式剔除机制变量。结合温忠麟和叶宝娟(2014)的新中介效应检验流程,具体检验步骤为:首先,检验(1)式中

(三)变量选取与指标设计

1. 人力资本水平。参考程名望等(2016),人力资本水平可从健康状况、基础教育和工作经验等方面刻画。健康状况由家庭平均健康自评得分heal1衡量,且以家庭中健康自评为很健康及以上人数占比heal2为替代指标。基础教育以家庭平均受教育年限educ1表征,且以家庭中高中学历及以上人数占比educ2为替代指标。工作经验采用家庭平均工作年限work1度量,且以家庭中工作超过10年人数占比work2为替代变量。此外,本文考虑家庭人员工作晋升情况,以家庭人员是否获得行政职务或技术等级晋升prom作为人力资本水平替代变量。

2. 工业机器人。借鉴Acemoglu和Restrepo(2020b)的思路,依据调整的各行业机器人渗透率与各地区分行业劳动就业份额估算各地区工业机器人应用水平,并有效剔除产出规模变化对机器人使用的影响,从而准确反映不同地区工业机器人应用水平。工业机器人应用水平

3. 工具变量。工业机器人应用对人力资本水平的影响可能存在内生性问题。首先,人力资本水平越高的地区越有利于推动机器人技术研发与应用,从而导致二者可能存在双向因果关系;其次,尽管已尽可能控制对人力资本水平存在重要影响的变量,但仍难以完全解决遗漏变量问题;再次,中国工业机器人应用尚处于初始阶段,可能因样本数据不完善或测算方法不精确而导致存在度量误差。为此,本文采用工具变量回归方法,选择合适的工具变量,以尽可能减少因内生性问题而引起的估计偏误。工具变量的设计如下:(1)借鉴Acemoglu和Restrepo(2020b)、王永钦和董雯(2020),本文以爱沙尼亚、巴西、奥地利、瑞士和墨西哥等与中国工业机器人密度变化较为相似国家同期平均调整后的工业机器人渗透率,计算各地区工业机器人应用水平作为工具变量。五国平均调整的机器人渗透率测算公式为

|

| 图 2 主要国家工业机器人密度变化趋势 |

4. 机制变量。(1)家庭人均收入income。以家庭总收入与家庭总人数之比即家庭人均收入income作为检验收入增长机制的变量。(2)是否从事行政管理岗位admin和是否从事农业岗位agri。由于中国现有微观数据库缺乏常规与非常规型职业或岗位分类,为检验工业机器人应用影响人力资本水平的岗位更替机制,以行政管理岗位作为非常规型岗位代表,以农业岗位作为常规型岗位代表,分别以家庭成员是否从事行政管理岗位admin和是否从事农业岗位agri作为机制变量进行检验,以此来提供岗位更替机制的检验结果。(3)地区产业结构stru。以地区第三产业与第二产业增加值之比stru作为检验产业结构转型机制的变量。

5. 家庭特征控制变量。(1)家庭平均年龄age,以家庭年龄总和与总人数之比度量。(2)家庭男性占比male,以家庭中男性人数与总人数比值度量。(3)家庭在婚占比marriage,以家庭在婚人数与总人数之比表征。(4)家庭所在地urban,以家庭是否住在城镇度量,城镇为1、乡村为0。(5)家庭住房情况house,以家庭是否完全拥有住房度量,是为1、否为0。(6)家庭医疗保健支出hex和教育支出eex,以家庭医疗保健支出和教育支出衡量。

6. 地区特征控制变量。(1)经济发展水平lpgd,经济增长带来居民收入水平提高,增加个体对教育选择机会进而提升人力资本水平。以地区人均GDP对数表征地区经济发展水平。(2)外资依存度fdi,外商直接投资会扩大高技能人力资本需求,提升人力资本水平。以外商直接投资总额与GDP之比度量外资依存度。(3)研发投入强度rde,研发活动越频繁对人力资本需求越高,以研发经费内部支出与GDP之比表征研发投入强度。

四、实证检验结果与评价

(一)基准回归

表1呈现了工业机器人应用的人力资本提升效应的基准回归结果,其中列(1)—列(2)、列(3)—列(4)、列(5)—列(6)分别检验工业机器人应用对家庭健康状况、基础教育和工作经验的影响,列(1)、列(3)、列(5)未加入控制变量,列(2)、列(4)、列(6)加入控制变量。结果表明,加入控制变量后R2均得到提高,工业机器人回归系数均通过1%水平的显著性检验,表明工业机器人应用可改善家庭健康状况、增强基础教育和工作经验的积累,即工业机器人应用能促进人力资本水平提升,因此假说1得到验证。

| (1)heal1 | (2)heal1 | (3)educ1 | (4)educ1 | (5)work1 | (6)work1 | |

| ne | 0.030***(0.002) | 0.036***(0.003) | 0.009***(0.002) | 0.009***(0.002) | 0.371***(0.032) | 0.520***(0.039) |

| income | 0.003(0.081) | 0.219***(0.077) | 4.330***(1.330) | |||

| admin | 0.046***(0.007) | 0.032***(0.005) | 2.055***(0.109) | |||

| agri | 0.002(0.004) | −0.005**(0.002) | 2.612***(0.058) | |||

| stru | 0.010(0.013) | 0.023**(0.009) | 0.223(0.207) | |||

| 控制变量 | 未控制 | 控制 | 未控制 | 控制 | 未控制 | 控制 |

| R2 | 0.242 | 0.247 | 0.013 | 0.023 | 0.052 | 0.108 |

| 样本量 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 |

| 注:括号内为聚类稳健标准误,*、**、***分别表示在10%、5%、1%显著性水平上显著,并且回归模型均同时控制家庭和年份固定效应,下表统同。 | ||||||

机制变量的回归系数显著性和方向基本符合预期。家庭人均收入增长可以促进家庭教育投资和工作经验积累,但对健康状况改善的影响不显著。行政管理岗位增加对健康状况、基础教育和工作经验均存在显著正向影响。相反,农业岗位增加不利于基础教育水平提升,但可以积累工作经验。地区产业结构转型升级对基础教育水平提升具有积极作用。②

(二)稳健性检验

为确保回归结果稳健性,本节通过替换指标和样本进行稳健性检验。首先,以家庭中很健康及以上人群占比heal2替换heal1,以家庭中高中学历及以上人群占比educ2替换educ1,以家庭中工作超过10年以上人群占比work2替换work1,并且以家庭成员是否获得行政管理职务或技术等级晋升prom作为衡量人力资本水平的另一指标。表2提供替换人力资本水平指标的稳健性检验结果。数据显示,在替换人力资本水平度量指标后,工业机器人应用仍然可以显著改善家庭健康状况和提升基础教育水平,但对工作经验未表现出显著影响。工业机器人的大量应用对家庭成员的行政管理职务或技术等级晋升也存在正向作用。因此,基准回归结论得到印证。

| (1)heal2 | (2)educ2 | (3)work2 | (4)prom | |

| ne | 0.050***(0.010) | 0.071***(0.016) | 0.001(0.002) | 0.009***(0.003) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.232 | 0.105 | 0.182 | 0.051 |

| 样本量 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 |

由于在基准回归中工业机器人应用水平是以工业机器人安装量测度,此处借鉴吕越等(2020)的做法,采用工业机器人存量替换其安装量以重新测度应用水平,获得替代指标ne2。此外,考虑到机器人的发展并非一蹴而就,而是一个循序渐进和逐步应用的过程,对人力资本水平的影响可能存在一定滞后性(孔高文等,2020),因此采用滞后一期机器人应用水平Dne作为另一替代指标进行检验。表3呈现了替换工业机器人应用水平度量指标的稳健性检验结果,其中列(1)—列(3)采用ne2替换ne,列(4)—列(6)采用Dne替换ne。结果显示,在采用存量测度工业机器人应用水平后,其仍然在1%的显著性水平上正向影响家庭健康状况、基础教育和工作经验,且滞后一期工业机器人应用水平也能显著促进家庭人力资本提升。由此表明,工业机器人应用的人力资本水平提升效应结论稳健,且该效应存在一定滞后性。

| (1)heal1 | (2)educ1 | (3)work1 | (4)heal1 | (5)educ1 | (6)work1 | |

| ne | 0.009***(0.001) | 0.003***(0.001) | 0.095***(0.008) | 0.034***(0.002) | 0.010***(0.002) | 0.260***(0.027) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.248 | 0.024 | 0.107 | 0.249 | 0.025 | 0.105 |

| 样本量 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 |

上述检验均主要针对微观家庭层面,工业机器人应用的人力资本提升效应在地区和行业层面是否成立,有待进一步的稳健性检验。为此,本节采用人力资本结构高级化指数(刘智勇等,2018)、高中及以上学历就业占比以及研发人员占比等指标度量地区层面人力资本情况。在地区层面回归中,除了加入地区经济水平lpgd、外资依存度fdi、研发投入强度rde等控制变量外,还应加入地区教育支出eex和医疗卫生支出hex,其中教育支出以人均教育经费表征,医疗卫生支出以人均财政医疗卫生支出表征。基于2006—2018年中国31个地区面板数据进行稳健性检验结果见表4。数据显示,对地区人力资本水平的三种度量指标而言,工业机器人应用均存在显著正向影响,由此表明在更换地区样本之后,工业机器人应用的人力资本提升效应仍然存在。

| (1)人力资本结构高级化指数 | (2)高中及以上就业占比 | (3)研发人员占比 | |

| ne | 0.077***(0.012) | 0.975***(0.177) | 0.053*(0.030) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.801 | 0.907 | 0.768 |

| 样本量 | 403 | 403 | 403 |

然后,结合行业样本提供稳健性检验结果。由于行业层面指标数据相对缺乏,本文以各行业研发人员全时当量和研发人员占比度量行业人力资本水平。行业层面经济发展水平lpgd以人均工业销售产值对数衡量,工业销售产值以2005年为基期采用工业生产者出厂价格指数平减,而行业层面外资依存度fdi和研发投入强度rde的度量方法不变。基于2006—2018年15个制造业行业面板数据的回归结果见表5。数据显示,在更换行业层面样本之后,工业机器人应用仍能显著促进研发人员全时当量和研发人员占比增加,据此可以说基准回归结论是稳健的。

| (1)研发人员全时当量 | (2)研发人员占比 | |

| ne | 0.044**(0.017) | 0.0006**(0.0003) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.517 | 0.777 |

| 样本量 | 195 | 195 |

(三)内生性检验

为解决工业机器人应用对人力资本提升影响存在的内生性问题,本文采用爱沙尼亚、巴西、奥地利、瑞士和墨西哥等五国平均调整机器人渗透率测算的应用水平ne_world和光缆密度ne_optical作为ne的工具变量,并利用两阶段最小二乘法估计。表6呈现了工具变量回归结果,其中列(1)—列(3)以ne_world为工具变量,列(4)—列(6)以ne_optical为工具变量。Kleibergen-Paap Waldrk F统计量在以ne_world和ne_optical为工具变量时分别为22 791.26和367.66,均超过其临界值,可保证不存在弱工具变量问题。第一阶段回归表明,ne_world和ne_optical对ne存在显著正向影响。工具变量回归结果显示,当以ne_world为工具变量时,工业机器人应用仍显著正向影响家庭健康状况、基础教育和工作经验;当以ne_optical为工具变量时,工业机器人仅对健康状况和工作经验表现出显著正向作用,而对基础教育影响不显著。尽管本文选取的工具变量可能存在不足,但是多种工具变量结果以及多组稳健性检验结果的一致性可在较大程度上确保结论可靠性。

| (1)heal1 | (2)educ1 | (3)work1 | (4)heal1 | (5)educ1 | (6)work1 | |

| ne | 0.052***(0.003) | 0.013***(0.002) | 0.548***(0.046) | 0.065**(0.027) | −0.020(0.015) | 1.086***(0.387) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.246 | 0.023 | 0.108 | 0.244 | 0.105 | 0.103 |

| 样本量 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 |

| 注:第一阶段回归中,ne_world和ne_optical的系数及标准误分别为7.118***(0.047)和0.177***(0.009)。 | ||||||

五、传导机制检验

正如上文所述,工业机器人应用有利于促进人力资本水平提升,那么这一结果如何形成的呢?前述分析表明,工业机器人应用不仅能促进家庭收入增长,也可以引发劳动岗位更替,还能借助产业结构转型推动人力资本积累。本节同时采用交互项回归和中介效应检验方法,分类检验工业机器人应用促进人力资本水平提升的收入增长、岗位更替和产业结构转型等传导机制。

(一)收入增长机制检验

表7呈现了以家庭人均收入为机制变量的收入增长机制检验结果。首先,由交互项回归结果可知,当以健康状况和基础教育表征人力资本水平时,交互项ne×income通过了显著性检验,表明家庭人均收入越高,工业机器人应用越有利于促进健康状况改善和基础教育水平提升,但交互项对工作经验影响不显著。其次,由中介效应检验的列(4)可知,工业机器人应用显著促进了家庭人均收入增加,而表1结果已证实家庭人均收入提高有利于增强基础教育和积累工作经验,并且尽管其对健康状况影响不显著,但仍然存在正向作用,由此表明工业机器人应用可通过增加家庭人均收入间接促进人力资本水平提升。此外,Bootstrap检验结果则进一步证实了工业机器人应用促进人力资本提升的收入增长机制的存在性。由列(5)—列(7)结果可知,当从(1)式中剔除家庭人均收入变量income后,工业机器人应用水平对基础教育和工作经验的回归系数均有所增加,表明工业机器人应用对人力资本水平所产生的影响有一部分来源于家庭人均收入的增加。

| (1)heal1 | (2)educ1 | (3)work1 | (4)income | (5)heal1 | (6)educ1 | (7)work1 | |

| ne | 0.034*** | 0.002 | 0.515*** | 0.003*** | 0.036*** | 0.010*** | 0.533*** |

| (0.003) | (0.003) | (0.046) | (0.0003) | (0.003) | (0.002) | (0.038) | |

| income | −0.190 | −0.284** | 4.031** | ||||

| (0.135) | (0.115) | (1.933) | |||||

| ne×income | 0.064* | 0.168*** | 0.100 | ||||

| (0.033) | (0.047) | (0.560) | |||||

| 间接效应 | 0.0013*** | 0.008*** | 0.022*** | ||||

| (0.0003) | (0.001) | (0.004) | |||||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.247 | 0.026 | 0.108 | 0.222 | 0.247 | 0.023 | 0.108 |

| 样本量 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 |

| 注:列(1)—列(3)为交互项回归方法的检验结果,列(4)—列(7)为中介效应方法的检验结果,并且列(4)为回归方程(3)式的估计结果,列(5)—列(7)为回归方程(4)式的估计结果,间接效应为中介效应方法的Bootsrap检验结果,表8—表10统同。 | |||||||

(二)岗位更替机制检验

表8呈现了以是否从事行政管理岗位为机制变量的岗位更替机制检验结果。首先,由交互项回归结果可知,交互项ne×admin在1%的显著性水平上对家庭健康状况、基础教育和工作经验存在正向影响,由此表明当家庭成员从事行政管理岗位时,工业机器人应用对人力资本水平促进作用更大。其次,由列(4)结果可知,工业机器人应用显著促进了行政管理岗位的增加,而表1结果已表明行政管理岗位增加会刺激人力资本需求进而提升人力资本水平,因此工业机器人应用会通过催生更多行政管理岗位的方式促进人力资本水平提升。Bootstrap检验同样表明了行政管理岗位更替间接影响的存在性。再次,由列(5)—列(7)结果可知,当从(1)式中剔除是否从事行政管理岗位admin后,工业机器人应用对健康状况、基础教育和工作经验的回归系数均增加,进一步证实了工业机器人应用促进人力资本提升会通过岗位更替机制实现。

| (1)heal1 | (2)educ1 | (3)work1 | (4)admin | (5)heal1 | (6)educ1 | (7)work1 | |

| ne | 0.035*** | 0.008*** | 0.469*** | 0.007*** | 0.037*** | 0.010*** | 0.535*** |

| (0.003) | (0.002) | (0.040) | (0.002) | (0.003) | (0.002) | (0.039) | |

| admin | 0.033*** | 0.019*** | 1.522*** | ||||

| (0.008) | (0.006) | (0.128) | |||||

| ne×admin | 0.010*** | 0.010*** | 0.413*** | ||||

| (0.004) | (0.003) | (0.050) | |||||

| 间接效应 | 0.0002** | 0.001** | 0.011** | ||||

| (0.0001) | (0.0004) | (0.005) | |||||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.247 | 0.024 | 0.109 | 0.011 | 0.246 | 0.022 | 0.099 |

| 样本量 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 |

表9提供了以是否从事农业岗位为机制变量的岗位更替机制检验结果。首先,由交互项回归结果可知,交互项ne×agri回归系数显著为负,表明工业机器人应用对从事农业岗位家庭的人力资本水平促进作用较弱。其次,由中介效应检验列(4)结果可知,工业机器人应用会显著替代农业岗位,而表1结果已揭示农业岗位增加不利于基础教育增强,但可以积累工作经验且对健康状况存在微弱正向影响。而Bootstrap检验结果显示,工业机器人应用可以通过替代农业岗位的方式促进基础教育水平提升,但不利于健康状况改善和工作经验积累。同时,由列(6)结果可知,当从(1)式中剔除变量agri后,工业机器人应用对基础教育的回归系数有所增加,表明工业机器人应用可以通过替代农业岗位间接促进家庭受教育程度的提升。

| (1)heal1 | (2)educ1 | (3)work1 | (4)agri | (5)heal1 | (6)educ1 | (7)work1 | |

| ne | 0.040*** | 0.012*** | 0.541*** | −0.056*** | 0.036*** | 0.010*** | 0.373*** |

| (0.003) | (0.002) | (0.040) | (0.003) | (0.003) | (0.002) | (0.040) | |

| agri | 0.019*** | 0.008*** | 2.722*** | ||||

| (0.005) | (0.003) | (0.069) | |||||

| ne×agri | −0.015*** | −0.011*** | −0.098*** | ||||

| (0.003) | (0.002) | (0.034) | |||||

| 间接效应 | −0.0002** | 0.002*** | −0.056*** | ||||

| (0.0001) | (0.0002) | (0.007) | |||||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.247 | 0.025 | 0.108 | 0.315 | 0.247 | 0.023 | 0.064 |

| 样本量 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 |

(三)产业结构转型机制检验

表10列示了以地区产业结构为机制变量的产业结构转型机制检验结果。首先,由交互项回归结果可知,工业机器人应用水平与产业结构交互项ne×stru在1%的显著性水平上对健康状况和基础教育存在正向影响,表明当地区产业结构高级化或服务化程度越高时,工业机器人应用越有利于改善家庭健康状况和提升基础教育水平。其次,由列(4)结果可知,工业机器人应用在1%的显著性水平上正向影响产业结构,表明工业机器人应用有利于推动地区产业结构转型升级。表1结果已揭示产业结构转型升级可以显著促进家庭受教育水平提高,并且尽管其对健康状况和工作经验影响不显著,但均存在正向促进作用。Bootstrap检验结果则进一步证实了工业机器人应用通过推动产业结构转型升级促进人力资本水平提升的间接效应的存在性。再次,由列(5)—列(7)结果可知,当从回归方程(1)式剔除产业结构变量stru之后,工业机器人应用对健康状况、基础教育和工作经验的回归系数均增加了,由此表明工业机器人应用对人力资本的提升效应可通过推动产业结构转型升级间接传递。

| (1)heal1 | (2)educ1 | (3)work1 | (4)stru | (5)heal1 | (6)educ1 | (7)work1 | |

| ne | 0.003 | −0.020*** | 0.409*** | 0.062*** | 0.037*** | 0.011*** | 0.533*** |

| (0.006) | (0.005) | (0.091) | (0.002) | (0.003) | (0.002) | (0.037) | |

| stru | −0.058*** | −0.036*** | −0.003 | ||||

| (0.016) | (0.011) | (0.264) | |||||

| ne×stru | 0.015*** | 0.013*** | 0.049 | ||||

| (0.002) | (0.002) | (0.036) | |||||

| 间接效应 | 0.011*** | 0.007*** | 0.087*** | ||||

| (0.001) | (0.001) | (0.012) | |||||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.248 | 0.026 | 0.108 | 0.866 | 0.247 | 0.023 | 0.108 |

| 样本量 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 | 43 345 |

六、进一步分析

在厘清工业机器人应用影响人力资本水平的内在机制基础上,本节进一步考察当要素密集度变化时,工业机器人应用的人力资本提升效应的变化情况。由于中国不同地区要素禀赋条件存在显著差异,导致其工业机器人应用水平不尽相同。一方面,当地区资本密集度或技术密集度较高时,可以为人工智能技术的研发提供相关配套资源,进而推动机器人的快速落地应用。另一方面,当地区劳动密集度较高时,由于工业机器人应用具备劳动岗位替代与创造特征,可能会对劳动市场造成较大冲击。本节采用地区劳均资本存量表征资本密集度,采用地区高技术企业数量占比表征技术密集度,根据所有地区样本期内平均资本密集度和平均技术密集度对地区进行分类,高于平均值的分类为资本密集型地区和技术密集型地区,低于平均值的分类为劳动密集型地区和非技术密集型地区。

表11对比了资本和劳动密集型地区工业机器人的人力资本提升效应差异,列(1)—列(3)为资本密集型地区回归结果,列(4)—列(6)为劳动密集型地区回归结果。数据显示:在资本密集型地区,工业机器人应用仅对健康状况存在显著正向影响;而在劳动密集型地区,工业机器人应用对家庭健康状况的改善作用更为显著,且对工作经验具有更显著的正向影响。由此表明,工业机器人应用对劳动密集型地区人力资本水平的促进作用更突出。

| (1)heal1 | (2)educ1 | (3)work1 | (4)heal1 | (5)educ1 | (6)work1 | |

| ne | 0.031**(0.013) | 0.011(0.012) | 0.221(0.180) | 0.025***(0.005) | -0.002(0.004) | 0.377***(0.084) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.362 | 0.051 | 0.140 | 0.206 | 0.019 | 0.104 |

| 样本量 | 10 690 | 10 690 | 10 690 | 32 655 | 32 655 | 32 655 |

表12比较了工业机器人应用在技术和非技术密集型地区对人力资本水平的影响差异,其中列(1)—列(3)为技术密集型地区回归结果,列(4)—列(6)为非技术密集型地区回归结果。数据显示:在技术密集型地区,工业机器人应用对家庭健康状况、基础教育和工作经验均存在显著正向作用;而在非技术密集型地区,工业机器人应用有利于改善健康状况和积累工作经验,但对基础教育提升作用不显著。由此表明,技术密集型地区中工业机器人应用的影响更显著。

| (1)heal1 | (2)educ1 | (3)work1 | (4)heal1 | (5)educ1 | (6)work1 | |

| ne | 0.031***(0.004) | 0.020***(0.003) | 0.576***(0.062) | 0.030***(0.007) | 0.005(0.004) | 0.593***(0.101) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.336 | 0.037 | 0.119 | 0.216 | 0.024 | 0.110 |

| 样本量 | 12 125 | 12 125 | 12 125 | 31 220 | 31 220 | 31 220 |

七、结论与政策建议

本文在理论分析工业机器人应用的人力资本提升效应及其传导机制基础上,结合中国微观家庭层面数据,检验工业机器人应用对人力资本水平的影响,通过替换不同变量度量指标和样本数据进行稳健性检验,并利用工具变量回归解决内生性问题。文章检验了工业机器人应用的传导机制,并进一步对比了工业机器人应用的差异性条件。结果发现:(1)工业机器人应用存在显著的人力资本提升效应,在替换变量指标、不同维度样本以及考虑内生性问题之后,结论仍然成立。(2)工业机器人应用会通过引发收入增长、劳动岗位更替和产业结构转型的方式提升人力资本水平。(3)当生产环境的要素禀赋条件发生变化时,工业机器人应用的人力资本提升效应会随之改变,其在劳动密集型和技术密集型地区的作用更显著。

人工智能的广泛应用对劳动就业、收入分配和产业结构都产生了重要的影响。基于本文研究结论,提出如下建议:第一,工业机器人应用会催生出对技能要求更高的新岗位进而刺激高质量人力资本需求,而当前中国在新兴技术领域的高精尖人才仍然短缺,教育部门应积极推动机器人和人工智能等专业学科建设,与企业联合培养社会亟需的技能人才,政府也要积极引导企业加强员工的职业技能培训,从而不断提升人力资本水平,适应智能化生产环境对人力资本的要求。第二,政府部门应积极推动第一产业和第二产业的智能改造升级,制定针对性的研发补贴政策,吸引高质量创新资源流入,鼓励智能技术在制造业和农业等传统产业的应用。同时,相关部门也应通过就业引导和职业培训等方式,努力消除产业间劳动流动和劳动转移的障碍,降低智能化改造过程中劳动力技术性失业与结构性失业。第三,针对不同要素禀赋条件下工业机器人应用的差异化人力资本提升效应,政府应依据实际生产环境,合理规划人工智能的发展进程。具体而言,对于产业基础雄厚且创新资源丰富的地区,可鼓励人工智能技术的研发与应用,培育创新能力强且经济效益高的龙头企业,以带动中小企业的创新发展,进而促进人力资本水平提升。对于人工智能产业基础薄弱且研发资源匮乏的地区,生产中过多投入工业机器人可能会造成非技能劳动失业,不利于人力资本提升,因此需要循序渐进地升级改造,规避盲目跟风投资。

* 本文得到了华东师范大学幸福之花先导基金项目(2019ECNU-XFZH003)的资助。

① 工业机器人密度是指每万名制造业就业人员拥有的多功能机器人数量。机器人数据源于IFR,每百万人R&D研究人员数据源于世界银行数据库。

② 限于篇幅,未报告控制变量估计结果,以及多重共线性检验结果,详情请参见工作论文。

| [1] | 陈彦斌, 林晨, 陈小亮. 人工智能、老龄化与经济增长[J]. 经济研究, 2019(7): 47–63. DOI:10.3969/j.issn.1672-5719.2019.07.045 |

| [2] | 程名望, 盖庆恩, Jin Y H, 等. 人力资本积累与农户收入增长[J]. 经济研究, 2016(1): 168–181,192. DOI:10.3969/j.issn.1672-5719.2016.01.129 |

| [3] | 郭凯明. 人工智能发展、产业结构转型升级与劳动收入份额变动[J]. 管理世界, 2019(7): 60–77. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2019.07.007 |

| [4] | 孔高文, 刘莎莎, 孔东民. 机器人与就业——基于行业与地区异质性的探索性分析[J]. 中国工业经济, 2020(8): 80–98. DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2020.08.006 |

| [5] | 李海峥, 梁赟玲, Fraumeni B, 等. 中国人力资本测度与指数构建[J]. 经济研究, 2010(8): 42–54. |

| [6] | 刘智勇, 李海峥, 胡永远, 等. 人力资本结构高级化与经济增长——兼论东中西部地区差距的形成和缩小[J]. 经济研究, 2018(3): 50–63. |

| [7] | 吕越, 谷玮, 包群. 人工智能与中国企业参与全球价值链分工[J]. 中国工业经济, 2020(5): 80–98. |

| [8] | 王林辉, 胡晟明, 董直庆. 人工智能技术会诱致劳动收入不平等吗——模型推演与分类评估[J]. 中国工业经济, 2020(4): 97–115. |

| [9] | 王林辉, 袁礼. 有偏型技术进步、产业结构变迁和中国要素收入分配格局[J]. 经济研究, 2018(11): 115–131. |

| [10] | 王永钦, 董雯. 机器人的兴起如何影响中国劳动力市场? ——来自制造业上市公司的证据[J]. 经济研究, 2020(10): 159–175. |

| [11] | 温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析: 方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014(5): 731–745. |

| [12] | 闫雪凌, 朱博楷, 马超. 工业机器人使用与制造业就业: 来自中国的证据[J]. 统计研究, 2020(1): 74–87. |

| [13] | 杨光, 侯钰. 工业机器人的使用、技术升级与经济增长[J]. 中国工业经济, 2020(10): 138–156. DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2020.10.008 |

| [14] | 张桂文, 孙亚南. 人力资本与产业结构演进耦合关系的实证研究[J]. 中国人口科学, 2014(6): 96–106. |

| [15] | 周京奎, 王贵东, 黄征学. 生产率进步影响农村人力资本积累吗? ——基于微观数据的研究[J]. 经济研究, 2019(1): 100–115. |

| [16] | Acemoglu D. Why do new technologies complement skills? Directed technical change and wage inequality[J]. Quarterly Journal of Economics, 1998, 113(4): 1055–1089. DOI:10.1162/003355398555838 |

| [17] | Acemoglu D, Lelarge C, Restrepo P. Competing with robots: Firm-level evidence from France[R]. NBER Working Paper No.26738, 2020. |

| [18] | Acemoglu D, Restrepo P. The race between man and machine: Implications of technology for growth, factor shares, and employment[J]. American Economic Review, 2018, 108(6): 1488–1542. DOI:10.1257/aer.20160696 |

| [19] | Acemoglu D, Restrepo P. Automation and new tasks: How technology displaces and reinstates labor[J]. Journal of Economic Perspectives, 2019, 33(2): 3–30. DOI:10.1257/jep.33.2.3 |

| [20] | Acemoglu D, Restrepo P. The wrong kind of AI? Artificial intelligence and the future of labour demand[J]. Cambridge Journal of Regions Economy and Society, 2020a, 13(1): 25–35. DOI:10.1093/cjres/rsz022 |

| [21] | Acemoglu D, Restrepo P. Robots and jobs: Evidence from US labor markets[J]. Journal of Political Economy, 2020b, 128(6): 2188–2244. DOI:10.1086/705716 |

| [22] | Aghion P, Jones B F, Jones C I. Artificial intelligence and economic growth[R]. NBER Working Paper No.23928, 2017. |

| [23] | Autor D H. Why are there still so many jobs? The history and future of workplace automation[J]. Journal of Economic Perspectives, 2015, 29(3): 3–30. DOI:10.1257/jep.29.3.3 |

| [24] | Autor D H, Levy F, Murnane R J. The skill content of recent technological change: An empirical exploration[J]. Quarterly Journal of Economics, 2003, 118(4): 1279–1333. DOI:10.1162/003355303322552801 |

| [25] | Autor D H, Salomons A M. Is automation labor-displacing? Productivity growth, employment, and the labor share[R]. NBER Working Paper No.24871, 2018. |

| [26] | Bessen J. Toil and technology[J]. Finance & Development, 2015, 52(1): 16–19. |

| [27] | Bessen J. Automation and jobs: When technology boosts employment[J]. Economic Policy, 2019, 34(100): 589–626. DOI:10.1093/epolic/eiaa001 |

| [28] | Frey C B, Osborne M A. The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation?[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017, 114: 254–280. DOI:10.1016/j.techfore.2016.08.019 |

| [29] | Furman J, Seamans R. AI and the economy[J]. Innovation Policy and the Economy, 2019, 19(1): 161–191. |

| [30] | Galor O, Moav O. Natural selection and the origin of economic growth[J]. Quarterly Journal of Economics, 2002, 117(4): 1133–1191. DOI:10.1162/003355302320935007 |

| [31] | Goos M, Manning A, Salomons A. Explaining job polarization: Routine-biased technological change and offshoring[J]. American Economic Review, 2014, 104(8): 2509–2526. DOI:10.1257/aer.104.8.2509 |

| [32] | Graetz G, Michaels G. Robots at work[J]. Review of Economics and Statistics, 2018, 100(5): 753–768. DOI:10.1162/rest_a_00754 |

| [33] | Katz L F, Margo R A. Technical change and the relative demand for skilled labor: The United States in historical perspective[R]. NBER Working Paper No.18752, 2013. |

| [34] | Lucas R E Jr. On the mechanics of economic development[J]. Journal of Monetary Economics, 1988, 22(1): 3–42. DOI:10.1016/0304-3932(88)90168-7 |

| [35] | Mincer J. The production of human capital and the life cycle of earnings: Variations on a theme[J]. Journal of Labor Economics, 1997, 15(1): 26–47. DOI:10.1086/209855 |

| [36] | Ngai L R, Pissarides C A. Structural change in a multisector model of growth[J]. American Economic Review, 2007, 97(1): 429–443. DOI:10.1257/aer.97.1.429 |

| [37] | Schultz T W. Investment in human capital[J]. American Economic Review, 1961, 51(1): 1–17. |

| [38] | Stokey N L. Learning by doing and the introduction of new goods[J]. Journal of Political Economy, 1988, 96(4): 701–717. DOI:10.1086/261559 |