2021第47卷第3期

一、引 言

近年来,我国环境质量不断恶化,已经濒临红线。为此,党的十九大报告明确提出了实施最严格生态环境保护制度的要求。2018—2020年政府工作报告更是连续将治理环境污染视为三大攻坚战之一。日益严格的环境规制在为我国实现绿色发展和经济高质量发展目标保驾护航的同时,也使得企业所面临的环境成本不断上升。在环境管制政策日益趋严的进程中,我国外商直接投资也出现了增速减缓的现象。据Fratocchi等(2014)的研究显示,发达国家制造业回流的案例中有51%来自中国。令人不禁要问:环境成本上升是否会导致外资撤离?一方面,著名的“污染避难所”假说认为较低的环境规制意味着较低的环境成本,这是吸引外国污染密集型行业资本的重要因素。另一方面,外资对我国经济高质量发展仍具有举足轻重的作用。因此,我国已将稳定外资和吸引外资视为当下建设自由贸易试验区乃至打造最高形态对外开放格局的核心目标之一。可见,科学客观地回答“因环境规制日益趋严而带来的环境成本上升是否导致了外资撤离中国”,不仅能够从侧面检验“污染避难所”假说在中国是否成立,而且可以为我国实施最严格环境规制以及稳定和吸引外资提供参考依据及经验启示。

“污染避难所”假说自提出以来得到了较多实证研究的检验,但并未形成一致的结论。一部分学者支持“污染避难所”假说。从采用外国样本的研究来看,List和Co(2000)以及Keller和Levinson(2002)认为,美国各州之间的异质性环境政策对吸引FDI具有重要作用;而Hanna(2010)进一步发现《清洁空气法修正案》(CAAA)使美国跨国公司的外国资产增加了5.3%;Xing和Kolstad(2002)发现,东道国松懈的环境法规对来自美国的重污染行业的投资具有吸引力;Mulatu(2017)基于英国数据同样发现“污染避难所”假说成立。从采用中国样本的研究来看,陈刚(2009)、王孝松等(2015)、Xu等(2016)以及Lin和Sun(2016)均发现提高环境标准会显著降低FDI。另一部分学者指出,环境规制与外资之间并无显著负相关关系。例如,Kirkpatrick和Shimamoto(2008)在日本五大污染行业的研究中、Chung(2014)在分析2000−2007年韩国外资模式中、Kim和Rhee(2019)在2000−2014年120个发展中国家中均发现“污染避难所”假说不成立。Dean等(2009)、朱平芳等(2011)以及Yang等(2019)指出环境规制对吸引FDI的作用甚微。同时,也有少数学者认为环境规制与外商直接投资之间并非简单的正负相关关系,还会受到其他因素的影响。例如,郭建万和陶锋(2009)发现,集聚规模及其溢出效应会显著影响环境规制对外商在不同地区投资的决策;Manderson和Kneller(2012)认为,污染密集型跨国企业的选址决策主要取决于腐败等因素。此外,刘朝等(2014)和Cheng等(2018)等学者还发现外资与环境规制之间存在双向影响。

上述文献大多缺乏对异质性的考察,而在考虑异质性的少数文献中关于环境规制与FDI的研究结论仍然不一致。例如,从外资来源地来看,Cai等(2016)发现环境规制力度高于中国的外资对严格的环境监管不敏感,而环境规制力度低于中国的外资与环境监管负相关;从行业异质性来看,唐杰英(2017)研究发现,环境规制对外资的作用在低排放密度行业、非港澳台投资企业中不显著,在独资企业中表现为正向影响。与此同时,现有研究在衡量环境规制时主要采用了污染物排放量(Xing和Kolstad,2002)、环境治理投资水平(杨涛,2003)、污染排放治理支出(吴玉鸣,2006)以及排污费征收收入(李真等,2013)等单项间接指标;也有部分学者通过多个单项指标构建综合指数(曾贤刚,2010;周长富等,2016);而在衡量外资时大多直接采用FDI流量(廖显春和夏恩龙,2015)或FDI存量(江心英和赵爽,2019)等。然而,以间接衡量方法衡量环境规制并不能直观体现环境成本上升这一特点,采用FDI流量和存量难以衡量出外资的转移量。随着准自然实验法这一定量评估政策实施效果方法的发展,少数学者开始采用SO2排污费征收标准上调这一政策来评估环境规制对FDI的影响。例如,李卫兵和王鹏(2020)、吕朝凤和余啸(2020)分别以2008年部分城市上调SO2排污费征收标准和以2007−2015年部分城市上调SO2排污费征收标准为准自然实验,考察了SO2排污费征收标准上调对FDI流量的影响。

鉴于此,本文将2007年以来部分省份将SO2排污费征收标准上调至少一倍这一事件视为准自然实验,首先采用多时点双重差分模型来评估环境成本上升对我国外资撤离的真实影响;然后检验了环境成本上升影响外资的作用机制、转移机制及其时间动态效应;最后根据省份和行业排污密集程度进行了异质性检验和外资产业布局的时间动态效应检验。结果发现:环境成本上升显著导致了外资撤离,但这一效应在长期并不存在;在短期内通过增加研发支出和侵蚀利润这两种作用机制而促使外资撤离,在长期则通过创新补偿效应和提升利润而有利于吸引外资;在短期内通过国际转移和省际转移这两种转移机制使外资撤离,但在长期有助于通过这两种转移机制吸引外资;对SO2排放密集型行业、两控区省份外资撤离的影响更大;在长期有利于产业结构的绿色升级。本文不仅解释了“外资撤离潮”的原因,且进一步厘清了环境成本上升通过何种转移和作用机制影响外资及其对外资产业布局的长短期效应,对进一步完善环境政策和稳外资政策具有重要参考价值。

相比以往文献,本文可能的边际贡献如下:(1)测度指标。不同于以往大多数文献,本文以SO2排污费征收标准上调这一具体的环境规制实践和外资流量变化来考察环境成本上升对外资是否撤离的真实影响。SO2排污费征收标准上调更加直接地体现了环境成本上升这一特点,并且这一政策仅仅在中国部分省市实施,而这种地区间不对称的环境成本差异是“污染避难所”假说的基本假设。相比以往文献主要采用外资的存量或流量作为被解释变量而言,本文采用外资流量的年度变化值能直接衡量出外资的转移量,从而更好地反映出外资是否撤离。(2)研究方法。本文采用准自然实验法来进行检验,并且从平行趋势假设检验、预期效应检验、虚假设定政策处理时间、随机设定处理组、控制变量滞后一期、构建强度型DID、控制干扰政策、样本缩尾、进一步控制行业时间联合固定效应以及工具变量法等角度进行了一系列稳健性检验,较好地保障了估计结果的可靠性。(3)研究内容。本文创造性地构建模型将外资转移完全分解为国际转移、省际转移以及省内跨行业转移三种机制,并对外资转移机制及其长短期时间动态效应进行了检验;还进一步检验了作用机制、异质性以及外资行业布局的长短期时间动态效应。

二、政策背景与理论假说

(一)政策背景

根据环境保护部环境监察局的总结,中国排污收费制度大致经历了如下几个阶段:(1)试行和形成阶段。1978年12月,中共中央批准了原国务院环境保护领导小组第四次会议通过的《环境保护工作汇报要点》。1979年出台的《中华人民共和国环境保护法(试行)》正式将中国排污收费制度以法律条文的形式予以规定。1982年发布的行政法规《征收排污费暂行办法》明确要求在全国各地开展排污收费工作。由此,中国排污收费制度形成,并进入实施阶段。(2)发展完善阶段。1988年发布的《污染源治理专项基金有偿使用暂行办法》进一步推动了排污收费制度的改革。1993年发布的《关于征收污水排污费的通知》和2000年完善的《大气污染防治法》体现了国家对水污染和大气环境污染的日益重视。(3)全面实施阶段。2003年发布的《排污费征收使用管理条例》使得中国排污收费制度进入全面实行和完善阶段。2007年制定的《节能减排综合性工作方案》要求对二氧化硫及污水排污费的征收标准进行严格调整。(4)费改税阶段。2018年1月1日起,环保税正式开征,意味着排污费正式改为环保税。经过以上阶段,中国排污收费的征收对象和征收种类不断扩大,征收标准不断细化和严格。其中,最严格的一次调整为2007年国务院印发的《节能减排综合性工作方案》(以下简称《方案》)。《方案》明确要求将二氧化硫排污费由每公斤0.63元分三年提高到每公斤1.26元。由此,自2007年7月至2014年4月先后有15个省份上调了SO2排污费征收标准。此外,山西于2008年1月、黑龙江于2012年8月分别上调了SO2排污费征收标准,但其上调标准仅适用于未完成烟气脱硫设施建设或排放超标企业的SO2排放。对此,本文借鉴郭俊杰等(2019)和涂正革等(2019)的做法,未将其作为处理组。需要特别说明的是,北京将SO2排污费征收标准由原来的0.63元/kg上调为10元/kg,其余14个省份则将其上调至原来的两倍。2015年,中国所有省份均完成了SO2排污费征收标准上调工作。

(二)理论假说

1. 环境成本上升对外资转移的影响及作用机制

环境成本上升影响外资转移的已有理论可归纳为“成本遵循论”和“创新补偿论”。从“成本遵循论”来看,SO2排污费征收标准的上升会直接提高外资在中国经营的环境支出负担,侵蚀经营利润,使得外资提高其向环境成本更低地区转移的意愿。从“创新补偿论”来看,外资通过加大研发支出获得技术创新,既可以减少污染排放以抵消由于加强环境规制而增加的环境成本负担,又可以增强市场竞争力而提高经营利润(王国印和王动,2011;李虹和邹庆,2018)。然而,技术创新往往需要一定时期的积累,因此企业需要在短期和长期不断增加研发支出。由于企业进行技术创新需要增加资本和人力资本投入,挤占了企业经营支出,因此短期内企业利润会下降。经过一段时间取得技术进步后,企业才能借助技术进步弥补环境成本支出,获得更多市场份额和利润。由此,本文提出H1a:环境成本上升会导致外资撤离;H1b:环境成本上升在短期内会增加研发投入和侵蚀经营利润,但不会明显带动技术创新,在长期会增加研发投入、促进技术创新和提升利润;H1c:环境成本上升对外资撤离的促进作用仅在短期内存在而在长期内不存在。

2. 环境成本上升与外资转移机制

为厘清SO2排污费征收标准上调通过哪些转移机制来影响外资,本文通过构造数学恒等式将外资变化量完全分解为国际转移、省际转移以及省内跨行业转移三个部分来考察。

首先,本文将外资变化量分解为外资国际转移、外资省际转移两部分,具体如下。

| Ypt=fpt−fp(t−1)=(fptft−fp(t−1)ft−1)ft⏟省际转移+(ft−ft−1ft−1)fp(t−1)⏟国际转移 | (1) |

其中,

其次,纳入行业分类后式(1)可改写为:

| Ypit=fpit−fpi(t−1)=(fpitfpt−fpi(t−1)fp(t−1))fpt+fpi(t−1)fp(t−1)(fpt−fp(t−1)) | (2) |

进一步将(1)式代入(2)式,可得:

| Ypit=(ft−ft−1)fpi(t−1)ft−1⏟国际转移+[(fptft−fp(t−1)ft−1)ft]fpi(t−1)fp(t−1)⏟省际转移+(fpitfpt−fpi(t−1)fp(t−1))fpt⏟省内跨行业转移 | (3) |

由此,本文提出H2a:环境成本上升会通过国际转移影响外资转移;H2b:环境成本上升会通过省际转移影响外资转移;H2c:环境成本上升会通过省内跨行业转移影响外资转移。

3. 环境成本上升对外资转移的异质性影响

“污染天堂假说”认为,污染密集产业倾向于建立在环境标准相对较低的地区。SO2排污费征收标准上调,使得两控区省份和SO2排放密集型行业的外资因其排放密度高而大大增加了环境成本支出,从而使其更倾向于撤离至其他具有相对较低环境标准的地区;对于非两控区省份和非SO2排放密集型行业的外资来说,其所需承担的环境成本上升幅度相对更小。鉴于此,本文提出H3a:相比非两控区省份而言,环境成本上升会更大程度促进两控区省份外资撤离;H3b:相比非SO2排放密集型行业而言,环境成本上升会在更大程度上促进SO2排放密集型行业外资撤离。

三、模型构建、指标设定及数据来源

(一)模型构建

由于SO2排污费征收标准上调各省是在不同年份实施的,因此本文使用多时点双重差分法来估计SO2排污费征收标准上调对外资转移的影响,具体模型如下。

| Ypit=α+βdidpt+δControlpit+ηpi+γt+εpit | (4) |

其中,

(二)指标设定

1. 因变量。

2. 核心解释变量。

3. 控制变量。本文从外资经营所需经历的准入阶段、生产活动阶段及市场销售阶段等三个阶段来选取控制变量。(1)准入阶段。外资准入政策决定了哪些类型外资可以进入中国市场。参照韩超和桑瑞聪(2018)的做法,本文构建外资产业准入指数(

(三)数据来源

一方面,SO2排污费征收标准上调政策发生于2007−2014年,并且2015年全国所有省市均实施了这一政策。另一方面,《中国工业经济统计年鉴》公布了以中国工业企业微观数据加总而成的分省分行业数据。因此,本文从中获得了2004−2014年分省分行业层面的外资数据,并从《中国环境统计年鉴》、各省统计年鉴、《外商投资产业指导目录》与《中西部地区外商投资优势产业目录》等资料中获得了其余数据。其中,省份样本为除西藏自治区、中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾以外的30个省级行政区。各主要变量的描述性统计如表1所示。

| 变量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 样本量 |

| Detafdi | 2.379 | 21.518 | −703.100 | 705.950 | 5 538 |

| Indpolicy | 0.410 | 0.432 | −0.500 | 1.000 | 6 677 |

| Enercos | 12 798.880 | 7 816.114 | 742.000 | 38 899.000 | 6 677 |

| Wage | 6 440.448 | 5 469.571 | 243.585 | 32 361.550 | 6 677 |

| Waylen | 2 487.201 | 1 470.584 | 171.000 | 6 266.000 | 6 677 |

| PGDP | 32 235.180 | 20 704.490 | 4 317.000 | 105 231.400 | 6 677 |

| Companies | 29.161 | 29.302 | 0.990 | 194.830 | 6 677 |

| Patgiven | 225 978.600 | 404 131.500 | 700.000 | 2 699 440.000 | 6 677 |

四、基准回归

(一)基准回归结果

表2列(1)、列(2)分别为未引入控制变量和引入控制变量的回归结果。不难发现,交互项

| 变量 | (1) | (2) |

| did | −1.826**(0.801) | −1.753*(0.903) |

| Constant | 2.239***(0.316) | 1.510(2.267) |

| Control | 控制 | |

| 省份行业联合固定效应 | 控制 | 控制 |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 |

| R2 |

0.007 | 0.008 |

| N | 5 538 | 5 538 |

| 注:括号中为稳健标准误,***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平。下表统同。 | ||

(二)识别假定检验

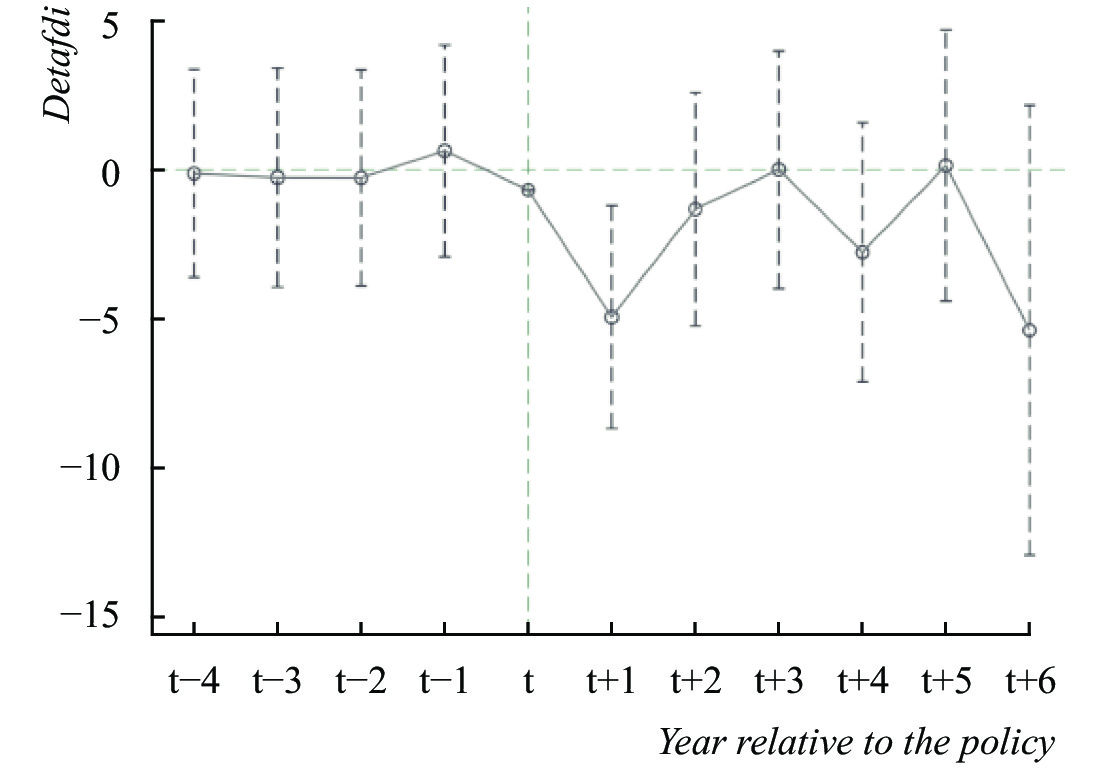

1. 平行趋势假设与动态效应检验。参照Beck等(2010)的做法,本文采用事件研究法来检验平行趋势假设和动态效应。图1展示了平行趋势假设检验结果,其中横轴为政策实施前4年到政策实施后6年。可以看出,政策执行前的

|

| 图 1 平行趋势假设与时间动态效应 |

2. 预期效应检验。借鉴蒋灵多和陆毅(2018)的思路,本文将各省SO2排污费征收标准上调时间提前1年、2年、3年、4年所对应的交互项分别加入模型(4)来检验预期效应,并依次记为

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |

| pre1 | 1.007(0.975) | |||

| pre2 | 0.473(0.698) | |||

| pre3 | 0.272(0.905) | |||

| pre4 | 0.002(1.188) | |||

| did | −2.358**(1.061) | −1.902*(0.975) | −1.773*(0.906) | −1.753*(0.913) |

| Constant | 1.337(2.276) | 1.427(2.244) | 1.425(2.252) | 1.509(2.531) |

| Control | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 省份行业联合固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |

| N | 5 538 | 5 538 | 5 538 | 5 538 |

(三)稳健性检验

1. 虚假设定处理年份的安慰剂检验。表4列(1)到列(4)依次显示了将政策实施年份虚假设定为比实际调整年份提前1年、提前2年、提前3年和提前4年的安慰剂回归结果。结果显示,交互项系数均不显著。这反向印证了基准回归结果。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |

| pre1 | −0.402(0.837) | |||

| pre2 | −0.144(0.632) | |||

| pre3 | 0.116(0.902) | |||

| pre4 | 0.191(1.175) | |||

| 省份行业联合固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Constant | 2.866 | 2.988 | 2.972 | 2.841 |

| (2.155) | (2.163) | (2.127) | (2.474) | |

| R2 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |

| N | 5 538 | 5 538 | 5 538 | 5 538 |

2. 随机设定虚假处理组的安慰剂检验。参照La Ferrara等(2012)和Li等(2016)的做法,本文不重复地随机抽出与当年进行SO2排污费征收标准上调的省份数量相当的省份,然后以此作为虚假处理组进行安慰剂检验。图2报告了基于500次随机抽样的交互项估计系数的概率密度分布。垂直虚线代表基准回归结果的交互项估计系数。不难发现,基准回归结果的交互项估计系数与随机抽样安慰剂检验结果的交互项估计系数存在明显差异,即支持了基准回归结果。

|

| 图 2 虚假处理组的安慰剂检验 |

3. 控制变量滞后一期。为考察基准回归结果是否受控制变量与被解释变量之间可能互为因果关系的影响,本文借鉴张国建等(2019)的做法将所有控制变量滞后一期重新进行估计,得到如表5列(1)所示的回归结果。可以发现,交互项估计系数的符号和显著性与基准回归结果一致。

4. 强度型DID。根据《方案》,北京将SO2排污征收标准提高到10元/千克,而其余各省份仅提高至1.26元/千克。对此,本文将北京市实施政策后的交互项赋值由原来的1替换为2。表5列(2)显示:交互项系数仍然显著为负,即基准回归结果依然稳健。

5. 控制干扰政策。由于SO2排污权交易试点政策是与SO2排污费征收标准上调比较密切的同时期政策,因此本文在模型(4)中增设排污权交易虚拟变量为控制变量,得到如表5列(3)所示的估计结果。可以发现,控制干扰政策影响后交互项系数仍显著为负。

6. 样本缩尾。为进一步考察异常值对估计结果的影响,本文借鉴魏悦羚和张洪胜(2019)的做法,对样本进行1%水平下的缩尾处理,得到如表5列(4)的回归结果。不难发现,交互项系数依然显著为负,与基准回归结果保持一致。

7. 控制行业年份联合固定效应。为考察行业层面时变冲击的影响,本文进一步控制行业时间联合固定效应,得到如表5列(5)所示的回归结果。从中可以看出,交互项系数符号和显著性与基准回归一致,表明基准回归结果较为稳健。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| did | −1.800** | −1.529* | −1.736* | −1.224** | −1.614* |

| (0.907) | (0.816) | (0.895) | (0.528) | (0.866) | |

| Constant | −1.982 | 1.775 | 2.273 | 1.893 | 2.432 |

| (2.262) | (2.237) | (2.089) | (1.602) | (3.057) | |

| L.Control | 控制 | ||||

| Control | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |

| 省份行业联合固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 行业年份联合固定效应 | 控制 | ||||

| R2 |

0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | 0.239 |

| N | 5 538 | 5 538 | 5 538 | 5 538 | 5 538 |

8. 工具变量法。一方面,哪些省份选择更早将SO2排污费征收标准上调这一过程可能并非完全随机(廖显春和夏恩龙,2015),即处理组选择可能非完全随机;另一方面,以吸引外商直接投资为重点工作的地方政府可能会延迟推出SO2排污费征收标准上调政策,即可能存在反向因果关系。对此,本文采用工具变量法来进行内生性处理。其一,本文以各省1998年平均空气湿度为工具变量,理由如下:(1)相关性:由于SO2易溶于水,而相对湿度代表空气中的水浓度,因此相对湿度的大小与地方政府SO2排污费调整决策具有相关性;(2)外生性:由于空气湿度源于自然现象,并且1998年位于本文样本期之前,因此1998年平均空气湿度并不会对样本期内外资是否转移产生直接影响。其二,本文采用各省2015年造林总面积作为工具变量,理由如下:(1)相关性:人工造林和SO2排污费上调政策都是人类为生态环境的改善而采取的治理措施,因此,两者具有相关性;(2)外生性:本文样本期之后的2015年各省造林总面积,并不会对之前样本期内外资是否转移产生直接影响,即满足外生性。表6列(1)、列(2)和列(3)、列(4)先后汇报了基于两个工具变量的两阶段回归结果。第一阶段回归中工具变量的估计系数均在1%水平上显著,即符合相关性;对应的F统计量均大于临界值10,即不存在弱工具变量问题。第二阶段回归中交互项

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |

| wet | −0.003***(0.001) | |||

| afforest | 0.003***(0.001) | |||

| did | −12.961*(7.316) | −13.078*(7.390) | ||

| Constant | 0.159**(0.080) | −1.618(3.054) | −0.157***(0.029) | −1.570(3.560) |

| Control | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 省份行业联合固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| F | 11.471 | 13.907 | ||

| R2 |

0.390 | 0.395 | ||

| N | 6 677 | 5 538 | 6 677 | 5 538 |

五、作用机制与转移机制分析

(一)作用机制检验

为检验前文三种作用机制是否成立,本文参考郭俊杰等(2019)的做法分别设定短期冲击变量(

| 变量 | (1)研发投入 | (2)研发投入 | (3)技术创新 | (4)技术创新 | (5)利润 | (6)利润 |

| Short | 22.395*** | −0.105 | −4.263** | |||

| (6.422) | (0.111) | (1.709) | ||||

| Long | 182.829*** | 3.325*** | 17.867*** | |||

| (22.209) | (0.510) | (5.128) | ||||

| Constant | 118.063*** | 92.350*** | 1.356*** | 1.074*** | 172.808*** | 170.437*** |

| (12.848) | (13.341) | (0.207) | (0.210) | (13.355) | (12.792) | |

| Control | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 省份行业联合固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.535 | 0.576 | 0.358 | 0.416 | 0.159 | 0.160 |

| N | 6 488 | 6 488 | 5 686 | 5 686 | 5 916 | 5 916 |

(二)转移机制检验

前文机制分析中将外资转移量完全分解成外资国际转移、外资省际转移以及外资省内跨行业转移三个部分。为进一步检验这三种转移机制,本文构建如下多时点双重差分模型。

| Yj,t=α+βdidpit+δControlpit+ηpi+γt+εpit | (5) |

其中,被解释变量

表8列(1)、列(2)和列(3)分别显示了SO2排污费征收标准上调对外资国际转移、省际转移以及省内跨行业转移的估计结果。列(1)、列(2)交互项

| 变量 | (1) | (2) | (3) |

| did | −0.726*(0.427) | −0.987***(0.307) | −0.029(0.821) |

| Constant | 2.129***(0.522) | −1.187**(0.564) | 0.535(2.231) |

| Control | 控制 | 控制 | 控制 |

| 省份行业联合固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.115 | 0.007 | 0.000 |

| N | 5 700 | 5 700 | 5 538 |

在此基础上,本文进一步识别了SO2排污费征收标准上调对上述三种转移机制的短期效应和长期效应,得到如表9所示的估计结果。表9列(1)和列(2)显示了SO2排污费征收标准上调对外资国际转移的时间动态效应回归结果。不难看出,短期冲击变量的系数显著为负,而长期冲击变量的系数显著为正。这说明SO2排污费征收标准上调在短期内会造成外资向国外撤离,而在长期会促进外资从国外转入。可能的原因是,短期由于我国环境成本不断攀升,外资会向具有成本优势的国家转移;而长期SO2排污费征收标准上调这一较为严格的环境规制可能产生如波特假说所说的创新补偿效应而有利于吸引外资。表9列(3)和列(4)列显示了SO2排污费征收标准上调对外资省际转移的时间动态效应回归结果。可以发现,短期冲击变量的系数显著为负,而长期冲击变量的系数显著为正。这说明SO2排污费征收标准上调在短期内会造成外资跨省转移,而在长期有利于吸收外资。可能的原因是,短期SO2排污费征收标准上调省份环境成本的急剧上升,会促使外资向还未将SO2排污费征收标准上调的省份转移,造成污染避难所效应;而在长期根据国家要求各省市纷纷上调SO2排污费征收标准,因此省际间环境成本差异的不断缩小会抑制外资省际转移。表9列(5)和列(6)显示了SO2排污费征收标准上调对外资省内跨行业转移的时间动态效应回归结果。不难看出:短期冲击变量和长期冲击变量的估计系数均不显著。这表明SO2排污费征收标准上调对外资省内跨行业转移的影响并不明显。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

| Short | −1.374** | −1.493*** | −0.073 | |||

| (0.655) | (0.518) | (2.531) | ||||

| Long | 0.614** | 0.632* | 0.012 | |||

| (0.301) | (0.341) | (2.181) | ||||

| Constant | 2.096*** | 2.947*** | −1.056* | −0.143 | 0.525 | 0.564 |

| (0.451) | (0.475) | (0.639) | (0.506) | (2.228) | (2.460) | |

| Control | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 省份行业联合固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.119 | 0.115 | 0.010 | 0.006 | 0.00 | 0.000 |

| N | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 5 538 | 5 538 |

六、异质性与拓展分析

(一)异质性检验

1. 省份异质性。表10列(1)展示了基于两控区省份的回归结果,列(2)显示了基于非两控区省份的回归结果。不难发现:SO2排污费上调使得两控区省份外资进行撤离,但并未促使非两控区省份外资发生撤离,即H3a得以验证。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |

| did | −1.886**(0.949) | −0.029(1.942) | −1.879*(1.123) | −1.696(1.184) |

| Constant | 1.353(2.553) | 4.733(2.972) | −1.407(4.527) | 2.437(2.615) |

| Control | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 省份行业联合固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.008 | 0.051 | 0.028 | 0.010 |

| N | 5 130 | 408 | 1 584 | 3 954 |

2. 行业异质性。根据《方案》,本文将电力热力的生产和供应业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业、石油加工炼焦及核燃料加工业、化学原料和化学制品制造业等7个行业界定为SO2排放密集行业,而将其余行业设定为非SO2排放密集行业。表10列(3)、列(4)显示了分别基于SO2排放密集行业、非SO2排放密集行业样本的估计结果。不难发现:SO2排污费征收标准上调显著促进了SO2排放密集行业的外资撤离,而并未显著促进非SO2排放密集行业的外资撤离,即H3b得以验证。

(二)拓展分析:环境成本上升与外资产业布局

本文分别计算出各省SO2排放密集行业和非SO2排放密集行业的外资转移量,进而将其分别作为被解释变量,得到如表11所示的回归结果。列(1)和列(2)分别显示了SO2排污费征收标准上调政策对SO2排放密集行业外资转移量的短期效应和长期效应。不难发现,环境成本上升在短期内会显著造成SO2排放密集行业的外资撤离,而在长期中并无显著影响。列(3)和列(4)分别显示了SO2排污费征收标准上调政策对非SO2排放密集行业外资转移量的短期效应和长期效应。可以发现,环境成本上升在短期内会促使非SO2排放密集行业的外资撤离,而在长期中有利于非SO2排放密集行业吸引外资。综上,环境成本上升在长期中能促进产业结构向绿色化升级。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |

| Short | −9.814***(2.710) | −5.541***(1.332) | ||

| Long | 1.825(2.328) | 1.817**(0.747) | ||

| Constant | −26.791***(9.630) | −23.147**(9.049) | −7.229***(1.543) | −5.223***(1.133) |

| Control | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 省份行业联合固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.146 | 0.137 | 0.168 | 0.149 |

| N | 1 925 | 1 925 | 4 752 | 4 752 |

七、结论和政策启示

SO2排污费征收标准上调是中国环境保护举措不断加码的典型代表,直接提高了经济主体所面临的环境成本。自2007年7月开始,部分省份先后将单位SO2排放量的排污费征收标准至少提高一倍。本文以这SO2排污费征收标准上调事件为准自然实验,采用多时点双重差分法检验了因SO2排污费征收标准上调而导致的环境成本上升是否导致了外资撤离,并且从作用机制、转移机制、异质性及拓展分析等多重视角进行了深入分析。首先,环境成本上升显著导致了外资撤离,但这一效应仅在短期内存在。其次,环境成本上升在短期内通过增加研发支出、侵蚀利润而促使外资撤离,在长期可以通过创新补偿效应、提升利润而有利于吸引外资。再次,环境成本上升通过省际转移和国际转移导致外资撤离,且其对外资向外省转移的促进作用更大;虽在短期内促进了外资转移到外省和国外,但在长期有利于外资从外省和国外转入。最后,环境成本上升对SO2排放密集型行业和两控区省份外资转移的影响更大;并在长期中有利于产业结构向绿色化升级。

由此,本文得到如下政策启示。第一,平衡中国省际间环境政策差异,避免出现国内省际间的“污染避难所”现象。一方面,环境成本上升虽然导致了外资短期内部分地向国外转移,但长期内促进了外资回流,因此政府无须过度顾虑不断加码的环境管制力度会促使外资撤离,可以考虑在长期进一步加大力度实施最严格环境保护举措。另一方面,由于SO2排污费征收标准上调仅发生在部分省份,其省际间不对称的特性使得SO2排污费征收标准未调整与已调整的省份之间存在较大的环境成本差异,促使了外资更多地向未调整的省份转移,因此政府在进一步落实最严格环境管制政策时应更多地平衡省际之间的环境成本差异。第二,进一步引导外资流入清洁型产业,提升中国清洁型产业对外资的吸引力。前文分析表明,环境成本上升对外资撤离的影响具有行业异质性,使得SO2排放密集型行业外资出现净流出,并且未明显导致非SO2排放密集型行业外资净流出。因此,政府可以在制定外资准入负面清单时酌情将更多污染性行业列入负面清单,引导外资流向清洁型产业,同时可以针对清洁型产业制定鼓励性优惠措施以提升其对外资的吸引力,并引导污染型产业引进具有绿色生产技术水平的外资,促使这些产业向绿色化升级。第三,借助当前打造新型对外开放格局的契机,从多方面制定开放力度超前的措施来吸引外资,以抵消环境成本上升在短期中导致外资撤离的负面影响。在当下稳外资目标下,政府可以加快推进全方位多层次开放,进一步提高对高质量外资的吸引力。

| [1] | 陈刚. FDI竞争、环境规制与污染避难所——对中国式分权的反思[J]. 世界经济研究, 2009(6): 3–7,43. |

| [2] | 郭建万, 陶锋. 集聚经济、环境规制与外商直接投资区位选择——基于新经济地理学视角的分析[J]. 产业经济研究, 2009(4): 29–37. DOI:10.3969/j.issn.1671-9301.2009.04.005 |

| [3] | 郭俊杰, 方颖, 杨阳. 排污费征收标准改革是否促进了中国工业二氧化硫减排[J]. 世界经济, 2019(1): 121–144. DOI:10.3969/j.issn.1007-1369.2019.01.008 |

| [4] | 韩超, 桑瑞聪. 环境规制约束下的企业产品转换与产品质量提升[J]. 中国工业经济, 2018(2): 43–62. |

| [5] | 蒋灵多, 陆毅. 市场竞争加剧是否助推国有企业加杠杆[J]. 中国工业经济, 2018(11): 155–173. |

| [6] | 江心英, 赵爽. 双重环境规制视角下FDI是否抑制了碳排放——基于动态系统GMM估计和门槛模型的实证研究[J]. 国际贸易问题, 2019(3): 115–130. |

| [7] | 李虹, 邹庆. 环境规制、资源禀赋与城市产业转型研究——基于资源型城市与非资源型城市的对比分析[J]. 经济研究, 2018(11): 182–198. |

| [8] | 李卫兵, 王鹏. 提高排污费会抑制FDI流入吗?——基于PSM-DID方法的估计[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2020(3): 91–100. |

| [9] | 李真, 黄达, 刘文波. 中国工业部门外商投资的环境规制约束度分析——基于1995—2011年数据分析[J]. 南开经济研究, 2013(5): 21–32. |

| [10] | 廖显春, 夏恩龙. 为什么中国会对FDI具有吸引力?——基于环境规制与腐败程度视角[J]. 世界经济研究, 2015(1): 112–119. |

| [11] | 刘朝, 韩先锋, 宋文飞. 环境规制强度与外商直接投资的互动机制[J]. 统计研究, 2014(5): 32–40. DOI:10.3969/j.issn.1002-4565.2014.05.005 |

| [12] | 吕朝凤, 余啸. 排污收费标准提高能影响FDI的区位选择吗?——基于SO2排污费征收标准调整政策的准自然实验 [J]. 中国人口·资源与环境, 2020(9): 62–74. |

| [13] | 唐杰英. 环境规制是否影响了外商对华直接投资——基于城市面板数据的实证分析[J]. 国际经贸探索, 2017(4): 82–93. |

| [14] | 涂正革, 周涛, 谌仁俊, 等. 环境规制改革与经济高质量发展——基于工业排污收费标准调整的证据[J]. 经济与管理研究, 2019(12): 77–95. |

| [15] | 王国印, 王动. 波特假说、环境规制与企业技术创新——对中东部地区的比较分析[J]. 中国软科学, 2011(1): 100–112. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2011.01.011 |

| [16] | 王孝松, 李博, 翟光宇. 引资竞争与地方政府环境规制[J]. 国际贸易问题, 2015(8): 51–61. |

| [17] | 魏悦羚, 张洪胜. 进口自由化会提升中国出口国内增加值率吗——基于总出口核算框架的重新估计[J]. 中国工业经济, 2019(3): 24–42. |

| [18] | 吴玉鸣. 外商直接投资对环境规制的影响[J]. 国际贸易问题, 2006(4): 111–116. |

| [19] | 杨涛. 环境规制对中国FDI影响的实证分析[J]. 世界经济研究, 2003(5): 65–68. DOI:10.3969/j.issn.1007-6964.2003.05.011 |

| [20] | 曾贤刚. 环境规制、外商直接投资与“污染避难所”假说——基于中国30个省份面板数据的实证研究[J]. 经济理论与经济管理, 2010(11): 65–71. DOI:10.3969/j.issn.1000-596X.2010.11.009 |

| [21] | 张国建, 佟孟华, 李慧, 等. 扶贫改革试验区的经济增长效应及政策有效性评估[J]. 中国工业经济, 2019(8): 136–154. |

| [22] | 周长富, 杜宇玮, 彭安平. 环境规制是否影响了我国FDI的区位选择?——基于成本视角的实证研究[J]. 世界经济研究, 2016(1): 110–120. |

| [23] | 朱平芳, 张征宇, 姜国麟. FDI与环境规制: 基于地方分权视角的实证研究[J]. 经济研究, 2011(6): 133–145. |

| [24] | Beck T, Levine R, Levkov A. Big bad banks? The winners and losers from bank deregulation in the United States[J]. The Journal of Finance, 2010, 65(5): 1637–1667. DOI:10.1111/j.1540-6261.2010.01589.x |

| [25] | Cai X Q, Lu Y, Wu M Q, et al. Does environmental regulation drive away inbound foreign direct investment? Evidence from a quasi-natural experiment in China[J]. Journal of Development Economics, 2016, 123: 73–85. DOI:10.1016/j.jdeveco.2016.08.003 |

| [26] | Cheng Z H, Li L S, Liu J. The spatial correlation and interaction between environmental regulation and foreign direct investment[J]. Journal of Regulatory Economics, 2018, 54(2): 124–146. DOI:10.1007/s11149-018-9366-x |

| [27] | Chung S. Environmental regulation and foreign direct investment: Evidence from South Korea[J]. Journal of Development Economics, 2014, 108: 222–236. DOI:10.1016/j.jdeveco.2014.01.003 |

| [28] | Dean J M, Lovely M E, Wang H. Are foreign investors attracted to weak environmental regulations? Evaluating the evidence from China[J]. Journal of Development Economics, 2009, 90(1): 1–13. DOI:10.1016/j.jdeveco.2008.11.007 |

| [29] | Fratocchi L, Di Mauro C, Barbieri P, et al. When manufacturing moves back: Concepts and questions[J]. Journal of Purchasing and Supply Management, 2014, 20(1): 54–59. DOI:10.1016/j.pursup.2014.01.004 |

| [30] | Hanna R. US Environmental regulation and FDI: Evidence from a panel of US-based multinational firms[J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2010, 2(3): 158–189. DOI:10.1257/app.2.3.158 |

| [31] | Keller W, Levinson A. Pollution abatement costs and foreign direct investment inflows to U. S. States[J]. Review of Economics and Statistics, 2002, 84(4): 691–703. DOI:10.1162/003465302760556503 |

| [32] | Kim Y, Rhee D E. Do stringent environmental regulations attract foreign direct investment in developing countries? Evidence on the “race to the top” from cross-country panel data[J]. Emerging Markets Finance and Trade, 2019, 55(12): 2796–2808. DOI:10.1080/1540496X.2018.1531240 |

| [33] | Kirkpatrick C, Shimamoto K. The effect of environmental regulation on the locational choice of Japanese foreign direct investment[J]. Applied Economics, 2008, 40(11): 1399–1409. DOI:10.1080/00036840600794330 |

| [34] | La Ferrara E, Chong A, Duryea S. Soap operas and fertility: Evidence from Brazil[J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2012, 4(4): 1–31. DOI:10.1257/app.4.4.1 |

| [35] | Li P, Lu Y, Wang J. Does flattening government improve economic performance? Evidence from China[J]. Journal of Development Economics, 2016, 123: 18–37. DOI:10.1016/j.jdeveco.2016.07.002 |

| [36] | Lin L G, Sun W. Location choice of FDI firms and environmental regulation reforms in China[J]. Journal of Regulatory Economics, 2016, 50(2): 207–232. DOI:10.1007/s11149-016-9303-9 |

| [37] | List J A, Co C Y. The effects of environmental regulations on foreign direct investment[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2000, 40(1): 1–20. DOI:10.1006/jeem.1999.1095 |

| [38] | Manderson E, Kneller R. Environmental regulations, outward FDI and heterogeneous firms: Are countries used as pollution havens?[J]. Environmental and Resource Economics, 2012, 51(3): 317–352. DOI:10.1007/s10640-011-9500-z |

| [39] | Mulatu A. The structure of UK outbound FDI and environmental regulation[J]. Environmental and Resource Economics, 2017, 68(1): 65–96. DOI:10.1007/s10640-017-0145-4 |

| [40] | Xing Y, Kolstad C D. Do lax environmental regulations attract foreign investment?[J]. Environmental and Resource Economics, 2002, 21(1): 1–22. DOI:10.1023/A:1014537013353 |

| [41] | Xu J, Zhou M, Li H L. ARDL-based research on the nexus among FDI, environmental regulation, and energy consumption in Shanghai(China)[J]. Natural Hazards, 2016, 84(1): 551–564. DOI:10.1007/s11069-016-2441-7 |

| [42] | Yang Y H, Niu G H, Tang D L, et al. Does environmental regulation affect the introduction of foreign direct investment in China? Empirical research based on the spatial Durbin model[J]. Polish Journal of Environmental Studies, 2019, 28(1): 415–424. |