2021第47卷第1期

2. 山东大学 经济学院,山东 济南 250100;

3. 中国人民大学 应用经济学院,北京 100872;

4. 中央财经大学 财经研究院,北京 100081

2. School of Economics,Shandong University,Jinan 250100,China;

3. School of Applied Economics,Renmin University of China,Beijing 100872,China;

4. Institute for Finance and Economics,Central University of Finance and Economics,Beijing 100081,China

一、引 言

在现代经济体系中,品牌是一项不可忽视的独特的资产,企业的品牌价值通过人们对品牌的认知度、感知质量、联想等渠道对企业的绩效产生关键性的影响(Aaker,1992;Yeung和Ramasamy,2008)。同样,城市的品牌价值也会很大程度上影响城市的发展。从历史上看,许多名城曾经毁于战火,但之后又重新发展繁荣,其中名城自身的品牌价值无疑发挥了重要作用;①从现实来看,城市品牌对于城市的竞争力也有巨大的影响。例如,“上有天堂,下有苏杭”的城市品牌提升了苏州、杭州的吸引力,而一些城市曾经由于负面新闻导致城市的品牌价值受损,对城市发展产生了不利的影响。

而且,地方政府也高度重视品牌价值对于城市发展的重要性,采取了一系列的举措提升城市品牌价值,增强城市的竞争力。例如,众多城市在央视投放了城市宣传片,宣传城市特色,塑造城市形象,提升城市知名度和品牌价值。另外,中央政府授予的城市称号也是重要的城市品牌,得到了地方政府的高度重视,因此地方政府积极开展各种“创城活动”。

然而,与实践层面的高度关注相比,关于城市品牌价值的学术研究却比较匮乏。一方面,关于品牌价值的研究主要集中在企业层面(Yeung和Ramasamy,2008;乔均和彭纪生,2013),另一方面,现有关于城市软环境的文献主要集中于文化和制度环境方面(Liu,2005;刘凯,2018;陆铭等,2018),研究发现文化多样性、宗族文化等文化因素(Pendakur和Pendakur,2002;Alesina和La Ferrara,2005;Gao和Long,2014;陈斌开和陈思宇,2018;丁从明等,2018),产权保护、营商环境等制度因素(Acemoglu和Johnson,2005;Falvey等,2006;方颖和赵扬,2011;董志强等,2012)都会对城市发展产生影响,然而鲜有文献关注城市品牌效应的影响,更鲜有分析城市品牌价值对城市影响的研究。其原因可能在于:第一,大部分关于城市的研究主要关注城市的生产功能(Combes等,2011;Behrens等,2014),对于城市生活功能的研究相对较少(Glaeser等,2001),而城市文化功能则更少引起经济学家的注意;第二,城市品牌的价值很难进行量化,不容易得到合理的度量,这给研究也带来了很大难度。

全国文明城市的评选活动为解决上述问题提供了契机:一方面,“全国文明城市”是反映城市整体文明水平的综合性荣誉称号,是全国城市综合类评比中的最高荣誉,因此得到了地方政府的积极响应;另一方面,城市入选文明城市除获得荣誉称号之外,并没有受到中央政府相关的资源倾斜和政策优惠,故可以比较干净地识别出品牌价值对于城市的影响。因此,本文将入选文明城市视作一项准自然实验,重点回答了以下几个问题:第一,城市的品牌究竟有没有价值?地方政府积极争取的城市称号是否确实可以对城市发展产生积极的影响?城市品牌的价值可以反映在城市发展的哪些方面?第二,品牌价值对城市的影响主要取决于什么因素,即是什么因素导致了品牌价值对于不同城市的影响存在差异?

为此,本文参考研究城市发展的相关文献构建了一个简单的理论模型,发现城市品牌价值影响了城市的总产出,同时作用于城市总人口和土地价格方面,其中土地供应的管制程度是重要的影响因素。本文还利用中国2003—2015年地级市的面板数据,对理论模型的结论进行了检验,发现城市品牌价值的提升可以提高城市总产值,促进城市的发展,这种促进作用体现在促进城市总人口和城市土地价格的提升,并且主要体现在提升了土地价格,对于城市创新、投资等方面的影响均不显著。本文还发现,土地供给管制降低了品牌价值对城市总产值的贡献,而且扩大了对土地价格的影响程度,因此在中国建设用地供给受到严格管制的背景下,城市品牌价值的提升主要导致了土地价格的上涨。本文进一步研究了品牌价值在不同类型城市间影响的异质性。

本文的创新之处在于:在理论上,一是本文构建了一个理论模型,刻画了品牌价值、土地供给管制和城市发展之间的关系,解释了城市品牌价值对于城市发展的影响方式,以及土地供给管制在其中发挥的决定性作用,二是本文通过城市入选全国文明城市这一全新视角,直接研究了品牌价值对城市发展的影响,丰富了文化价值对于城市影响的研究,弥补了城市品牌价值研究的空白;在方法上,本文将入选“全国文明城市”视作一项准实验,采用双重差分、匹配双重差分和工具变量的方法,比较准确地识别出城市品牌价值对于城市发展的影响;在内容上,本文评估了提升城市品牌价值对于城市发展的影响,为地方政府打造城市品牌的举措提供了学术上的支撑,同时也发现了建设用地供给管制对于城市发展和空间结构具有决定性作用(Qian,2010;Camagni,2016),特别是在中国独特的土地制度下,土地供给的数量和方式影响重大,大量研究分析了土地对于城市工业化、基础设施建设和生态环境治理等的影响(雷潇雨和龚六堂,2014;谢冬水,2016;李勇刚和罗海艳,2017),而本文的研究发现土地供给管制对于城市品牌价值的发挥至关重要,拓宽了关于土地供给管制对城市影响的研究领域,为未来中国土地政策的优化提供了新的经验证据。

二、制度背景

改革开放以来,中国城市化进程快速向前推进,在创造一系列增长奇迹的同时也面临着城市化内在质量提升滞后于规模增长的问题,提升城市质量、建设城市文明成为城市发展的必然选择,“全国文明城市”的创建活动也应运而生。“全国文明城市”是中央精神文明建设指导委员会(以下简称文明委)授予的一项荣誉称号,旨在表彰积极开展创建文明城市活动,物质文明、政治文明、精神文明建设协调发展,精神文明建设成绩突出,能够在全国发挥示范作用的城市。自文明城市创建活动开展以来,各地方政府积极响应,高度重视相关创建工作。以厦门市为例,在文明城市的创建过程中,厦门市形成了逐级问责追究制度,形成了一系列由政府牵头和市民自发组织相辅相成的“文明品牌”。②

文明委设计了详细的《全国文明城市测评体系》,测评体系包括基本指标和特色指标两大部分。基本指标反映文明城市创建的基本情况,共分廉洁高效的政务环境、公正公平的法治环境、规范守信的市场环境、健康向上的人文环境、安居乐业的生活环境、可持续发展的生态环境和扎实有效的创建活动七大项。③特色指标反映城市精神文明创建工作特色、城市整体形象,由创建工作集中宣传、荣誉称号和城市整体形象三大项组成。

文明委审议批准全国文明城市后会正式进行表彰和奖励。这些奖励主要包括,入选城市将在全国精神文明建设工作表彰大会上得到表彰,被授予全国文明城市(区)荣誉称号。各地方政府也会表彰为本市(区)申报文明城市(区)作出突出贡献的单位或人员,授予奖牌和证书以及记功(嘉奖)。因此,对于一个城市而言,文明城市主要带来的是城市知名度和品牌价值的提升,并无证据表明“全国文明城市”称号与资金倾斜、政策优惠等挂钩。这个特征使本文可以较为干净地识别出城市品牌价值的影响,而不受其他因素的干扰。

三、理论模型

为了刻画品牌价值对于城市的影响,本文借鉴Hsieh和Moretti(2019)的方法,基于Rosen-Roback模型,构建了一个简单的理论模型。模型考虑在给定投资和技术水平的情况下,当城市的品牌价值提升时,城市的总产出、人口和土地价格等因素的变化。模型的基本设定如下:假定城市中存在资本K和劳动力L两种要素,劳动力(即城市中总人口)由模型均衡状态所决定。

(一)城市总产出和劳动力需求

城市根据规模报酬不变的生产函数,利用资本K和劳动力L生产一种同质的产品,其生产函数如(1)式所示:

| $ Y=A{L}^{\alpha }{K}^{1-\alpha } $ | (1) |

其中,A表示城市的全要素生产率,L表示城市的就业量,K表示城市的资本量。根据一阶条件,可以计算出劳动和资本的边际产出,在完全竞争市场下,分别对应当地的名义工资W和资本成本R。④那么可以得到如(2)式所示的城市的劳动需求函数,可见劳动需求函数是生产率A和资本K的增函数,是名义工资W的减函数。

| $ {L}^{1-\alpha }=\frac{\alpha A{K}^{1-\alpha }}{W} $ | (2) |

(二)人口流动和劳动力供给

消费者的效用取决于其收入W,城市的舒适程度Z,以及城市生活成本(模型中用土地价格P来刻画,

| $ V=\frac{WZ}{{P}^{\beta }} $ | (3) |

(3)式包含三个假设:首先,假设产出商品的价格在所有城市间是相同的;其次,假设劳动力对所有城市具有同质偏好,结合劳动力在城市间完全自由流动的假设,意味着每个城市的劳动力供给具有无限弹性;第三,假设土地存量和企业使用的土地均由政府拥有,所以劳动力收入只是工资收入。

本文进一步假设,城市的舒适程度Z决定于有形的城市质量

| $ Z={Z}_{0}·{Z}_{1} $ | (4) |

(三)土地市场和用地价格

城市劳动力供给受到城市生活成本,即模型中的土地价格的影响。假设土地供给完全由地方政府决定,那么地方政府土地供给量由(5)式给出:

| $ Land={{Land}_{0}+(P/\bar{P})}^{{\frac{1}{\gamma}}} $ | (5) |

其中,

(四)均衡条件和城市特征的决定

最后,模型的均衡条件由人口流动均衡和土地市场均衡同时决定。模型假设人口在城市内外可以流动,那么在人口流动均衡条件下,消费者在城市内的效用V与城市外部的保留效用

| $ \tilde {V}=V=\frac{WZ}{{p}^{\beta }} $ | (6) |

| $ {L=Land={{Land}_{0}+(P/\bar{P})}^{{\frac{1}{\gamma}}}={P}^{{\frac{1}{\gamma}}}} $ | (7) |

根据上述均衡条件,这里可以得到在均衡时,城市人口数如(8)式所示。显然给定其他外生条件,城市人口数由城市的公共服务与基础设施水平

| $ \displaystyle{L={\left[\frac{\alpha RK{Z}_{0}{Z}_{1}}{\left(1-\alpha \right)V}\right]}^{{\frac{1}{1+\beta \gamma}}}} $ | (8) |

同样,利用(1)式、(7)式和(8)式也可以得到城市总产出和城市土地价格的表达式:

| $ Y={\left(\frac{\alpha }{1-\alpha }\right)}^{{\frac{\alpha }{1+\beta \gamma}}}A{K}^{{\frac{1+\beta \gamma -\alpha \beta \gamma }{1+\beta \gamma }}}{\left(\frac{R{Z}_{0}{Z}_{1}}{V}\right)}^{{\frac{\alpha }{1+\beta \gamma }}} $ | (9) |

| $ {P=\left[\frac{\alpha RK{Z}_{0}{Z}_{1}}{\left(1-\alpha \right)V}\right]}^{{\frac{\gamma }{1+\beta \gamma }}} $ | (10) |

(五)对接现实和理论假说

如前文所说,本文以城市入选全国文明城市作为切入点,研究城市品牌价值的提升对于城市的影响。那么将理论模型与现实相对应,可以发现,城市创建文明城市的过程相当于对于

| $ \frac{\partial L}{\partial {Z}_{1}}=\frac{{Z}_{0}}{1+\beta \gamma }\left[\frac{\alpha RK}{\left(1-\alpha \right)V{\bar{P}}^{\beta }}\right]{\left[\frac{\alpha RK{Z}_{0}{Z}_{1}}{\left(1-\alpha \right)V{\bar{P}}^{\beta }}\right]}^{{\frac{1}{1+\beta \gamma }}-1} $ | (11) |

(11)式中各项均大于0,由此可知城市品牌价值的上升将引起城市总人口的上升。同时这里也可以发现,城市品牌价值对于人口提升的程度不仅受到资本、城市公共服务和基础设施、城市外部的保留效用水平等因素的影响,也受到土地供给的管制程度

同样,可以将城市总产出和土地价格对于城市品牌价值

| $ \frac{\partial Y}{\partial {Z}_{1}}=\frac{\alpha R{Z}_{0}}{\left(1+\beta \gamma \right)V{\bar{P}}^{\beta }}{\left(\frac{\alpha }{1-\alpha }\right)}^{{\frac{\alpha }{1+\beta \gamma }}}A{K}^{1-{{\frac{\alpha \beta \gamma }{1+\beta \gamma }}}}{\left(\frac{R{Z}_{0}{Z}_{1}}{V{\bar{P}}^{\beta }}\right)}^{{\frac{\alpha }{1+\beta \gamma }}-1} $ | (12) |

| $ \frac{\partial P}{\partial {Z}_{1}}=\frac{\gamma {Z}_{0}}{1+\beta \gamma }{\left(\frac{\alpha RK{Z}_{0}{Z}_{1}}{\left(1-\alpha \right)V}\right)}^{{\frac{\gamma }{1+\beta \gamma }}-1}\frac{\alpha RK}{\left(1-\alpha \right)V}=\frac{\gamma {Z}_{0}}{1+\beta \gamma }{\left(\frac{\alpha RK{Z}_{0}{Z}_{1}}{\left(1-\alpha \right)V}\right)}^{{{\frac{\gamma }{1+\beta \gamma }}}} $ | (13) |

同样,本文也进一步关心土地供给管制程度对于城市总产出和土地价格的影响,即将(12)式和(13)式对于

上述结论在现实中可以很直观地理解,即城市品牌价值的增加提高了城市的吸引力与竞争力,使城市的福利水平得到提升,提升了城市的总产出,也使得城市吸引到更多的人口,相应地会引起土地等要素价格(或者说是城市生活成本)的提升。由于土地只由地方政府提供,因此相当于存在一个垄断的土地市场,那么当政府管制严格、土地供给弹性较小时,城市品牌价值带来的福利水平的提升,大部分转化为垄断租金,被地方政府以提升土地价格的方式拿走,因此对于城市总产出和总人口的影响较小。反之,当政府管制宽松、土地供给弹性较大时,福利提升主要分配给城市居民和企业,带来城市总产出和总人口的增加。对应到中国实际情况,由于中国城镇建设用地的市场是政府完全垄断的模式,因此可以预期,城市品牌价值的提升主要反映在城市土地价格的提升方面。

综上,本文提出如下研究假说:

假说1:城市品牌价值的提升会提高城市总产出,促进城市发展。

假说2:城市品牌价值的提升会带来城市总人口和土地价格的提高,在中国实际中将主要反映在土地价格的提升方面。

假说3:城市品牌价值对于城市总产出、总人口和土地价格的影响程度受土地供给管制程度的影响。

四、识别策略、数据与变量

(一)识别策略

本文将入选文明城市视作一项准自然实验,从而可以利用双重差分的方法,研究入选文明城带来的品牌效应对城市的影响。一般而言,经典的双重差分模型的设置如(14)式所示:

| $ {y}_{rt}={\alpha }_{0}+{\beta }_{1}{post}_{t} \times {treat}_{r}+{\beta }_{2}{post}_{t}+{\beta }_{3}{treat}_{r}+\alpha {X}_{rt}+{\textit{ϵ}}_{rt} $ | (14) |

其中,

然而,利用双重差分的一般模型进行估计时存在一个问题,即文明城市的批准是一个动态的过程,从2005年第一批全国文明城市获批以来,2009年、2011年和2015年分别有新的城市陆续加入到全国文明城市的行列,各个城市成为文明城市的时间不同,很难定义一个统一的时间虚拟变量

| $ {y}_{rt}={\alpha }_{0}+{\beta }_{1}{civi\_city}_{rt}+{\delta }_{t}+{\mu }_{r}+\alpha {X}_{rt}+{\textit{ϵ}}_{rt} $ | (15) |

其中,

为了解决上述问题,本文利用倾向得分匹配法为入选文明城市的城市构建城市特征相似的对照组样本(Rosenbaum和Rubin,1983,1984),再采取双重差分的方法进行估计。具体而言,本文根据城市是否曾经入选文明城市,将入选文明城市的样本作为处理组(

| $ {P}_{c}={P}_{r}\left\{{L}_{c}=1\left|{X}_{c}\right.\right\}=\phi \left({X}_{c}'\beta \right) $ | (16) |

本文也借鉴相关研究的做法(Nunn,2007;Qian,2008),采取工具变量方法进行了估计,具体方法汇报在稳健性检验部分。

(二)变量选择和数据来源

本文经验研究采用2003—2015年中国地级市的面板数据,数据来源于《中国城市统计年鉴》和EPS数据库,具体的变量选取如下:⑦

(1)被解释变量。本文的理论框架主要分析了城市的品牌效应对于城市总产出、总人口和土地价格的影响,与此相一致,本文经验研究部分相应地选择了价格指数平减后的地级市实际生产总值、市辖区常住人口和国有土地的实际出让价格作为核心被解释变量。借鉴相关文献的一般做法,将其取对数,作为最终的被解释变量。

(2)核心解释变量。本文的核心解释变量是城市是否入选文明城市(

(3)控制变量。首先,在经验研究中控制了实际固定资产投资、人力资本和基础设施等影响投资和城市生产率的变量。其次,文明城市创建的一个突出特征就是城市市容环境和公共服务的改善。因此,经验研究中本文也控制了人均绿地面积、人均医院数和人均公交车数等代表市容环境和公共服务的变量,并进行了对数处理。

(4)匹配样本和构建工具变量所用变量。本文根据文明城市的评价指标,收集了人均实际GDP、实际经济增长率、城镇化率等一系列与考核指标相对应的变量,从而完成对样本的匹配,并且依照评价指标构建了工具变量。

五、基础回归结果

(一)假说1的检验:品牌价值对于城市GDP的促进作用

根据上文的双重差分模型(15),本文估计了入选全国文明城市对城市总产值的影响,结果如表1所示。第1列报告了只控制城市和年份双向固定效应,不加入控制变量的估计结果。结果显示,在不考虑其他内生性来源的情况下,关键解释变量

根据理论模型,城市品牌价值对于城市的影响可能受到投资、公共服务和基础设施水平等因素的影响,因此本文加入相应的控制变量,再对城市GDP进行估计,结果如表1的第2列所示。估计结果与不加控制变量类似,估计系数虽符号为正但统计意义不显著且经济意义较小。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 城市GDP对数 | 城市GDP对数 | 城市GDP对数 | 城市GDP对数 | |

| civi_city | −0.000(−0.015) | 0.030(1.411) | 0.061**(2.320) | 0.052**(2.244) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | ||

| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本量 | 3 655 | 3 472 | 819 | 796 |

| 组内R2 | 3.31e-07 | 0.159 | 0.0186 | 0.130 |

| 注:括号内为聚类到城市的t值;***、**和*分别代表在1%、5%和10%的显著性水平上显著。以下各表同。 | ||||

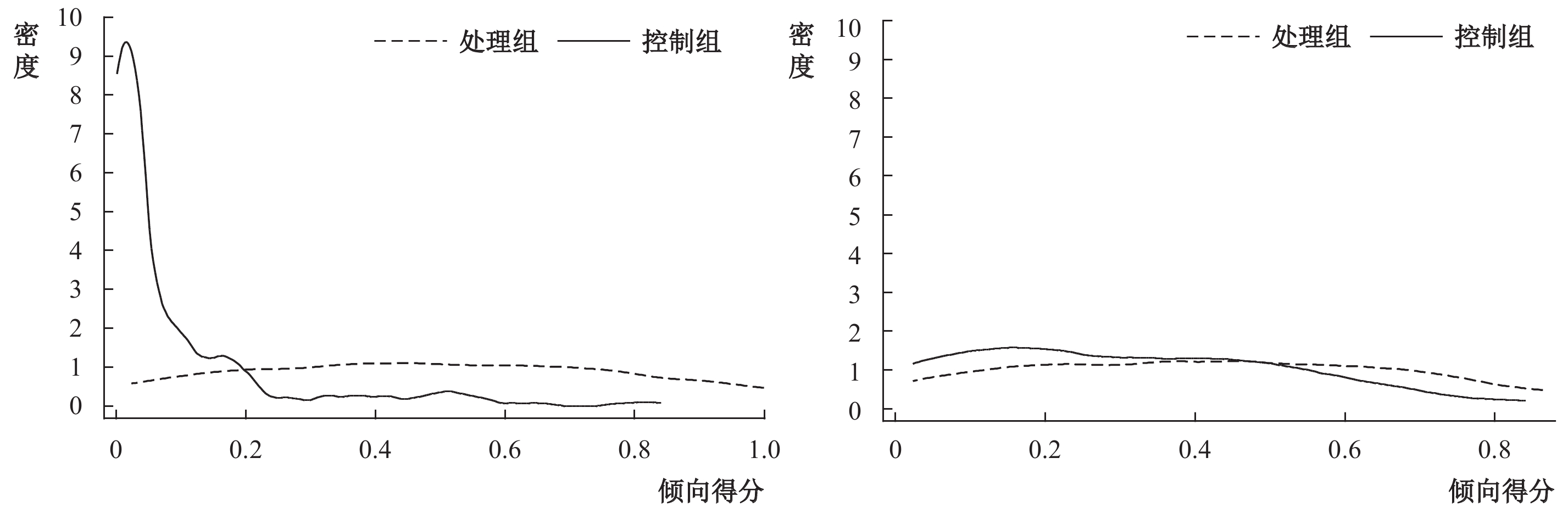

出现上述情况的原因可能是城市的事前特征导致处理组和对照组的城市不满足平行趋势假设,因此本文利用倾向得分匹配的方法对样本进行了筛选,对匹配后的样本重新使用双重差分的方法进行了估计。在估计之前,本文进行共同取值检验和平衡性检验。首先,匹配前后处理组和控制组倾向得分的核密度图如图1所示,在匹配前处理组和控制组样本的倾向得分存在重叠,满足共同取值假设;而在匹配后处理组和控制组样本倾向得分分布趋于一致,说明匹配的结果良好。本文进一步对比匹配后样本的差异,发现匹配后样本的城市特征并不存在显著差异,满足了平衡性假设。⑨因此,本文的匹配处理效果较好,可以有效地解决由于处理组和对照组城市特征差异对估计的影响。

|

| 图 1 匹配前(左图)、后(右图)处理组和控制组倾向得分的核密度图 |

表1的第3列汇报了利用匹配后的样本进行双重差分的估计结果,第4列汇报了加入控制变量后的估计结果。无论是否加入控制变量,关键解释变量

(二)假说2的检验:品牌价值对于城市总人口和土地价格的促进作用

根据理论模型,入选文明城市对于城市总人口和土地价格应当有正向的促进作用,因此本文首先利用匹配双重差分方法,对城市总人口对数和土地价格对数进行了估计,结果如表2的1、2列所示。结果表明,如果城市入选了全国文明城市,那么城市总人口和土地价格将出现明显上升。

本文在理论模型中假设不同城市的生产率和投资情况是外生变量,现在放松这一假设,研究入选文明城市对于城市生产率和投资的影响。本文利用城市人均GDP的对数作为城市生产率的代理变量,利用匹配双重差分方法进行了估计,结果如表2的第3列所示。结果显示,入选文明城市对于城市人均GDP对数的估计系数不显著,说明入选文明城市并未影响到城市的劳动生产率。

同理将被解释变量替换为城市的固定资产投资的对数进行估计,结果如表2的第4列所示。结果显示,入选文明城市对城市的固定资产投资对数的作用效果不显著。其原因可能是,虽然控制组的城市未入选文明城市,但由于事前的匹配使其和处理组的城市特征相似,因此入选文明城市对投资的影响在两组之间并不显著。第3、4列估计结果综合表明,入选文明城市并未造成城市生产率和投资的变化,也进一步支持了本文的理论模型。

最后,第2列中验证了入选文明城市会导致城市土地价格的提升,本文将城市出让建设用地面积的对数作为核心被解释变量,对匹配后的样本进行估计,结果如表2的第5列所示。结果表明,城市土地出让面积并没有显著变化,因此城市土地价格的提升不是城市建设用地供应总量变小导致的,支持了本文的基本逻辑。综上,城市品牌价值的提升对城市发展的影响体现在对于城市总人口和城市土地价格的提升,对其他方面影响均不显著,验证了理论模型的假说2。

(三)假说3的检验:土地管制的调节效应

本文在基础模型(15)式中进一步加入代表城市土地供给限制强弱的变量及其与关键解释变量

| $ {y}_{rt}={\alpha }_{0}+{\beta }_{1}{civi\_city}_{rt}\times{area}_{r}+{\beta }_{2}{civi\_city}_{rt}+{\beta }_{3}{area}_{r}+{\delta }_{t}+{\mu }_{r}+\alpha {X}_{rt}+{\textit{ϵ}}_{rt} $ | (17) |

本文以各个城市新增建设用地面积占该城市土地面积之比作为衡量城市土地管制强弱的指标,将其取对数后利用(17)式进行估计。表3的第1、2、3列报告的是双重差分方法的估计结果,第4、5、6列报告的是匹配后样本双重差分的估计结果。结果显示,当被解释变量是城市GDP时,交互项系数

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 城市GDP对数 | 城市总人口对数 | 土地价格对数 | 城市GDP对数 | 城市总人口对数 | 土地价格对数 | |

| civi_city× lg_area | 0.031**(2.395) | 0.046(1.226) | −0.025(−0.516) | 0.031**(2.238) | 0.038(0.684) | −0.159***(−3.579) |

| lg_area | 0.002(0.435) | −0.012(−1.206) | −0.083***(−7.076) | 0.033**(2.506) | 0.013(1.259) | 0.006(0.107) |

| civi_city | 0.098***(2.923) | 0.235**(2.107) | 0.024(0.198) | 0.143***(3.241) | 0.266(1.405) | −0.278*(−1.859) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 样本量 | 3 296 | 3 250 | 3 298 | 758 | 744 | 758 |

| 组内R2 | 0.162 | 0.0128 | 0.0437 | 0.202 | 0.100 | 0.194 |

| 注:同表1。 | ||||||

(四)异质性分析⑪

最后,对模型做进一步的扩展,进行异质性的分析。在基础模型(15)式中进一步加入中国优秀旅游城市的虚拟变量及其与关键解释变量

| $ {y}_{rt}={\alpha }_{0}+{\beta }_{1}{civi\_city}_{rt}\times{extour}_{r}+{\beta }_{2}{civi\_city}_{rt}+{\beta }_{3}{extour}_{r}+{\delta }_{t}+{\mu }_{r}+\alpha {X}_{rt}+{\textit{ϵ}}_{rt} $ | (18) |

利用双重差分方法得到的估计结果显示交互项系数

六、稳健性检验⑫

(一)平行趋势和动态效应

本文对处理组和对照组的平行趋势进行检验,并对入选文明城市的动态效应进行分析。借鉴事件研究方法,本文将基础模型中的文明城市虚拟变量(

| $ {y}_{rt}={\alpha }_{0}+{\sum }_{k=1}^{7}{\beta }_{k}{{B}}_{k}+{\sum }_{k=0}^{7}\;{\beta'}_{k}{\mathrm{A}}_{k}+{\delta }_{t}+{\mu }_{r}+\alpha {X}_{rt}+{\textit{ϵ}}_{rt} $ | (19) |

(二)竞争性假说的排除

正如上文所述,文明城市对于建城区绿化覆盖率、人均公共绿地面积等指标有一系列的要求,因此可能会引起城市土地出让行为的变化。如果存在这样的可能,那么城市土地价格的上涨就可能并不是城市品牌效应的影响而是由于土地出让的数量或方式变化而导致的。为排除这一可能的竞争性假说,本文通过进一步控制城市土地出让宗数和土地“招拍挂”宗数占全部土地出让宗数的比例,来检验结果的稳健性。

利用双重差分方法得到的估计结果显示,在控制城市土地出让宗数和出让方式的情况下,当被解释变量是城市GDP和总人口时,文明城市品牌效应的估计系数为正,但在统计意义上不显著;当被解释变量是城市土地价格时,文明城市品牌效应的估计系数为正,在统计意义和经济意义上均显著。利用匹配双重差分方法得到的估计结果显示,在控制城市土地出让宗数和出让方式的情况下,无论被解释变量是城市GDP、总人口还是土地价格,文明城市品牌效应的估计系数均为正,在统计意义和经济意义上均显著,但对于土地价格的估计系数无论是统计意义还是经济意义都更为显著。结果说明基础回归的结论是稳健的。

(三)工具变量估计

由于创建文明城市导致的城市特征变化,可能引起内生性问题。本文借鉴之前研究的做法(Nunn,2007;Qian,2008),利用工具变量的方法解决上述内生性问题,而文明城市动态化地入选和调整给本文构造工具变量提供了条件。

参考(Criscuolo等,2019)的研究,本文构建工具变量基本思路如下:如制度背景中所述,文明城市是否入选有一系列的指标

| $ {S}_{r,05}^{*}={\theta }_{05}{X}_{r,05} $ | (20) |

而(20)式可以进一步改写成为(21)式,其中

| $ {S}_{r,05}^{*}={\theta }_{05}\left({X}_{r,03}+{\Delta X}_{r,03-05}\right)={{\theta }_{05}X}_{r,03}+{{\theta }_{05}\Delta X}_{r,03-05} $ | (21) |

同样,对于其他的评选年份(2009年、2011年),本文也按照相同的思路进行了估计,得到了对应年份城市特征的权重指标

| $ IV=\left\{\begin{array}{l}{{\theta }_{05}X}_{r,03}, year\leqslant 2009\\ {{\theta }_{09}X}_{r,03}, 2009<year\leqslant 2011\\ {{\theta }_{11}X}_{r,03}, year>2011\end{array}\right. $ | (22) |

首先,第一阶段回归的F统计量为15.3,大于经验的临界值10,说明本文构建的工具变量不是弱工具变量。Kleibergen-Paap rk LM统计量大于26,其P值接近于0,拒绝原假设,即工具变量与内生变量相关,不存在识别不足的问题。Hansen J统计量等于0,说明本文选取的工具变量是恰好识别的情形。结果表明无论是否控制其他控制变量,当被解释变量是城市的土地价格时,关键解释变量

(四)安慰剂检验

参考之前研究的做法(Chetty等,2009),本文采取如下方式进行安慰剂检验。因为从2005—2014年共有3个年份有新获批的全国文明城市,每年在样本中新增加的文明城市数目分别为9个、24个和27个,⑬所以本文在2004—2014年10个年份中随机抽出3个年份作为假设的增加文明城市的年份,⑭在第一个假设的年份中,随机抽取9个城市作为假设的文明城市,在第二个假设的年份中,不放回地随机抽取24个城市作为假设的文明城市,以此类推。这样就得到了一个与基础回归数据结构类似的“安慰剂”处理组,本文将上述过程重复500次。本文发现,安慰剂回归的估计值呈现出以0为中心的、接近于正态分布的分布模式,这表明安慰剂检验并没有体现出显著的处理效应。而基础回归中的估计值,特别是被解释变量为总人口和土地价格时,位于安慰剂回归分布的右侧尾端。这一方面说明有较强的信心认为实际的处理效应并非出于统计上的偶然;另一方面,进一步支持了基础回归中得到的入选文明城市对于上述变量有促进作用的结论。

七、结 论

品牌在现代经济社会中具有重要的价值,对于城市而言,城市的品牌价值体现了城市的竞争力,也对城市的发展产生着深远的影响。为了研究城市品牌价值提升对于城市发展的影响,本文构建了一个简单的理论模型,将“全国文明城市”评选视作准自然实验,利用2003—2015年地级市的面板数据进行了验证。理论和经验研究都表明,城市品牌价值的提升可以提高城市的总产出,促进城市发展,同时能够提高城市总人口和土地价格,其影响程度受到土地供给管制程度的影响,在中国城市建设用地供给高度垄断的情况下,城市品牌价值的提升主要体现在抬升土地价格方面。此外,本文还发现,放松土地供给的限制将扩大城市品牌价值对于城市总产出的拉动作用,削弱对于土地价格的拉升作用。进一步研究发现入选文明城市不会影响到城市的生产率和投资。异质性分析表明,城市品牌价值的提升对于品牌依赖程度较高的旅游城市影响更大。上述结论经过一系列稳健性检验后均被证实稳健。

本文研究结论有着非常明确的政策含义。一方面,在全国层面,应当认识到土地供给管制对于城市发展的重要影响,从而有针对性出台土地政策。在当前土地供给受到严格管制的背景下,城市品牌价值的提升主要导致了城市土地价格的抬升,而对于城市实际产出和人口的影响较小,这说明土地管制实际上削弱了城市品牌价值提升对总福利水平的提升程度。这个结论存在两方面的政策含义:第一,这与其他研究土地管制带来效率损失的文献一致(Cheshire和Sheppard,2002;Glaeser和Ward,2009;Turner等,2014),证明土地供给的管制将会导致福利的损失,阻碍城市竞争力的提升;第二,城市品牌价值的提升推动了城市土地价格的升高,也与过去中国依赖土地出让的城镇化路径高度相关(郑思齐等,2014),因此城市品牌价值转化为土地价格客观上为城市的建设提供了充足的资金(刘晨晖和陈长石,2017),为城镇化发展提供了支撑。因此,应当在充分理解土地管制对于城市发展的影响方式的前提下,根据实际的政策目标,适应性地制定相应的土地政策。另一方面,对于地方政府而言,应当充分认识城市品牌价值对于城市发展的重要影响,着力提升城市知名度,打造城市品牌。本文研究证明,城市品牌作为城市的一项独特的“无形资产”会对城市发展产生重大影响。因此,地方政府在未来制定城市的发展政策时,可以通过宣传城市特色、推广城市形象、提升城市魅力等途径,或是通过创建全国文明城市、卫生城市等城市品牌的方式,着力提升城市的品牌价值,从而协同提升城市的软硬件环境,优化政策组合,更好地促进城市发展。

① 相关例子不胜枚举。例如东汉末年,洛阳毁于董卓之乱,但是西晋代魏,仍以洛阳为都,洛阳重新繁盛;明末清初,“扬州十日”对扬州城造成了巨大破坏,但是康乾时期,扬州再度成为江南重镇;二战期间,米兰受到严重破坏,但是现在仍然成为世人心驰神往的“时尚之都”。名城的恢复之中,地理因素、自然条件固然起到了重要作用,但是名城对于人们观念的影响,即名城自身的“品牌”,可能也是一个不容忽视的重要原因。

② 从首届文明城市创建至今,厦门市始终从全局角度推动文明创建工作。详见:

③ 其中,可持续发展的生态环境包括建城区绿化覆盖率、人均公共绿地等内容,健康向上的人文环境包括人均教育经费支出、高中阶段教育毛入学率和每百人公共图书藏有量等内容,安居乐业的生活环境包括人均GDP、GDP年增长率、社区卫生服务中心(站)、人均拥有道路面积、万人拥有公共汽(电)车数量等内容,扎实有效的创建活动包括以城带乡联动发展等内容。

④ 我们假设资本成本R是外生决定的,且在所有城市中是相同的。

⑤ (11)式可以分成两式相乘的形式,第一个式子

⑥ 入选当年不取1的原因在于,多数情况下入选城市名单公布时当年已接近尾声,文明城市带来的品牌效应在次年才能体现。

⑦ 限于篇幅,不再列示数据描述性统计,如有需要,可向作者索取。

⑧ 在我们的样本区间中,只有青岛市在2009年,深圳市、中山市在2011年,未通过复核,失去了文明城市的资格。其中,青岛市在2011年通过考核重新入选文明城市。

⑨ 限于篇幅,不再列示匹配后样本差异,如有需要,可向作者索取。

⑩ 对于人口的影响不显著的原因可能是目前中国仍然存在户籍制度的制约,限制了人口的流动。

⑪ 限于篇幅,不再列示异质性分析的结果,如有需要,可向作者索取所有实证结果。

⑫ 限于篇幅,不再列示稳健性检验的结果,如有需要,可向作者索取所有实证结果。

⑬ 样本中不包括北京、上海、天津和重庆四个直辖市的文明城区,也不包括文明城市名单中的所有县级市。

⑭ 不包括2003年和2015年是为了确保每个城市具有处理前和处理后两个阶段。

| [1] | 陈斌开, 陈思宇. 流动的社会资本——传统宗族文化是否影响移民就业?[J]. 经济研究, 2018(3): 35–49. |

| [2] | 丁从明, 吉振霖, 雷雨, 等. 方言多样性与市场一体化: 基于城市圈的视角[J]. 经济研究, 2018(11): 148–164. |

| [3] | 董志强, 魏下海, 汤灿晴. 制度软环境与经济发展——基于30个大城市营商环境的经验研究[J]. 管理世界, 2012(4): 9–20. |

| [4] | 范子英, 赵仁杰. 法治强化能够促进污染治理吗?——来自环保法庭设立的证据[J]. 经济研究, 2019(3): 21–37. |

| [5] | 方颖, 赵扬. 寻找制度的工具变量: 估计产权保护对中国经济增长的贡献[J]. 经济研究, 2011(5): 138–148. |

| [6] | 雷潇雨, 龚六堂. 基于土地出让的工业化与城镇化[J]. 管理世界, 2014(9): 29–41. |

| [7] | 李勇刚, 罗海艳. 土地资源错配阻碍了产业结构升级吗? ——来自中国35个大中城市的经验证据[J]. 财经研究, 2017(9): 110–121. |

| [8] | 刘晨晖, 陈长石. 土地出让如何影响城市间发展不平衡——基于财政缺口弥补视角的实证分析[J]. 财贸经济, 2017(11): 23–38. DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2017.11.002 |

| [9] | 刘凯. 中国特色的土地制度如何影响中国经济增长——基于多部门动态一般均衡框架的分析[J]. 中国工业经济, 2018(10): 80–98. |

| [10] | 陆铭, 常晨, 王丹利. 制度与城市: 土地产权保护传统有利于新城建设效率的证据[J]. 经济研究, 2018(6): 171–185. |

| [11] | 乔均, 彭纪生. 品牌核心竞争力影响因子及评估模型研究——基于本土制造业的实证分析[J]. 中国工业经济, 2013(12): 130–142. |

| [12] | 谢冬水. 地方政府竞争、土地垄断供给与城市化发展失衡[J]. 财经研究, 2016(4): 102–111. |

| [13] | 郑思齐, 孙伟增, 吴璟, 等. “以地生财, 以财养地”——中国特色城市建设投融资模式研究[J]. 经济研究, 2014(8): 14–27. |

| [14] | Aaker D A. The value of brand equity[J]. Journal of Business Strategy, 1992, 13(4): 27–32. DOI:10.1108/eb039503 |

| [15] | Acemoglu D, Johnson S. Unbundling institutions[J]. Journal of Political Economy, 2005, 113(5): 949–995. DOI:10.1086/432166 |

| [16] | Alesina A, La Ferrara E. Ethnic diversity and economic performance[J]. Journal of Economic Literature, 2005, 43(3): 762–800. DOI:10.1257/002205105774431243 |

| [17] | Behrens K, Duranton G, Robert-Nicoud F. Productive cities: Sorting, selection, and agglomeration[J]. Journal of Political Economy, 2014, 122(3): 507–553. DOI:10.1086/675534 |

| [18] | Camagni R. Urban development and control on urban land rents[J]. The Annals of Regional Science, 2016, 56(3): 597–615. DOI:10.1007/s00168-015-0733-6 |

| [19] | Cheshire P, Sheppard S. The welfare economics of land use planning[J]. Journal of Urban Economics, 2002, 52(2): 242–269. DOI:10.1016/S0094-1190(02)00003-7 |

| [20] | Chetty R, Looney A, Kroft K. Salience and taxation: Theory and evidence[J]. American Economic Review, 2009, 99(4): 1145–1177. DOI:10.1257/aer.99.4.1145 |

| [21] | Combes P P, Duranton G, Gobillon L. The identification of agglomeration economies[J]. Journal of Economic Geography, 2011, 11(2): 253–266. DOI:10.1093/jeg/lbq038 |

| [22] | Criscuolo C, Martin R, Overman H G, et al. Some causal effects of an industrial policy[J]. American Economic Review, 2019, 109(1): 48–85. DOI:10.1257/aer.20160034 |

| [23] | Falvey R, Foster N, Greenaway D. Intellectual property rights and economic growth[J]. Review of Development Economics, 2006, 10(4): 700–719. DOI:10.1111/j.1467-9361.2006.00343.x |

| [24] | Gao X, Long C X. Cultural border, administrative border, and regional economic development: Evidence from Chinese cities[J]. China Economic Review, 2014, 31: 247–264. DOI:10.1016/j.chieco.2014.10.002 |

| [25] | Glaeser E L, Ward B A. The causes and consequences of land use regulation: Evidence from Greater Boston[J]. Journal of Urban Economics, 2009, 65(3): 265–278. DOI:10.1016/j.jue.2008.06.003 |

| [26] | Glaeser E L, Kolko J, Saiz A. Consumer city[J]. Journal of Economic Geography, 2001, 1(1): 27–50. DOI:10.1093/jeg/1.1.27 |

| [27] | Hsieh C T, Moretti E. Housing constraints and spatial misallocation[J]. American Economic Journal: Macroeconomics, 2019, 11(2): 1–39. DOI:10.1257/mac.20170388 |

| [28] | Liu Z Q. Institution and inequality: The hukou system in China[J]. Journal of Comparative Economics, 2005, 33(1): 133–157. DOI:10.1016/j.jce.2004.11.001 |

| [29] | Nunn N. Relationship-specificity, incomplete contracts, and the pattern of trade[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2007, 122(2): 569–600. DOI:10.1162/qjec.122.2.569 |

| [30] | Pendakur K, Pendakur R. Language as both human capital and ethnicity[J]. International Migration Review, 2002, 36(1): 147–177. |

| [31] | Qian N. Missing women and the price of tea in China: The effect of sex-specific earnings on sex imbalance[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2008, 123(3): 1251–1285. DOI:10.1162/qjec.2008.123.3.1251 |

| [32] | Qian Z. Without zoning: Urban development and land use controls in Houston[J]. Cities, 2010, 27(1): 31–41. DOI:10.1016/j.cities.2009.11.006 |

| [33] | Rosenbaum P R, Rubin D B. Reducing bias in observational studies using subclassification on the propensity score[J]. Journal of the American Statistical Association, 1984, 79(387): 516–524. DOI:10.1080/01621459.1984.10478078 |

| [34] | Rosenbaum P R, Rubin D B. The central role of the propensity score in observational studies for causal effects[J]. Biometrika, 1983, 70(1): 41–55. DOI:10.1093/biomet/70.1.41 |

| [35] | Turner M A, Haughwout A, Van Der Klaauw W. Land use regulation and welfare[J]. Econometrica, 2014, 82(4): 1341–1403. DOI:10.3982/ECTA9823 |

| [36] | Wooldridge J M. Econometric analysis of cross section and panel data[M]. 2nd ed. Cambridge, MA: The MIT Press, 2010. |

| [37] | Yeung M, Ramasamy B. Brand value and firm performance nexus: Further empirical evidence[J]. Journal of Brand Management, 2008, 15(5): 322–335. DOI:10.1057/palgrave.bm.2550092 |