2020第46卷第10期

2. 重庆大学 公共经济与公共政策研究中心,重庆 400044

2. Research Center of Public Economy and Public Policy,Chongqing University,Chongqing 400044,China

一、引 言

改革开放四十余年,中国的社会主义市场经济体制不断完善,劳动力市场从无到有,劳资关系主体关系也逐步发生变化,利益诉求更为多元化。而劳动用工制度从过去的终身雇佣制度逐步转变为合同雇佣制度。伴随市场经济体制的完善,知识、人才处于不断流动的状态。因此,建立并维持组织与员工之间良好的雇佣关系已成为组织保持竞争优势的关键。

中国劳动力市场改革的基本方向是引进市场机制与规范劳动合同制度,增强劳动力市场灵活性和安全性(谢增毅,2017)。为提高用人单位与劳动者劳动合同的签订率,保护劳动者合法权益,进而构建和谐稳定的劳动关系,中国政府于2008年1月1日颁布并实施了《中华人民共和国劳动合同法》(简称《劳动合同法》)。在本文中,将紧扣《劳动合同法》最基本目的−构建与发展和谐稳定的劳动关系,从而来研究《劳动合同法》的实施对和谐劳动关系的影响。

一些学者从组织的社会交换理论来探讨用人单位与员工之间的关系,用人单位和员工之间是一种经济利益和社会价值的交换关系。员工积极工作,为组织带来经济效益或提升公共服务水平,组织则为员工提供薪水福利和实现自我价值的机会。员工工作过程中是否积极主动,很大程度上取决于其如何看待自身工作,即对自身工作的满意程度。学者较为一致的研究结论是劳动合同能给员工带来稳定的薪酬、福利和各类社会保障(陈祎和刘阳阳,2010;李小瑛和Freeman,2014;张世伟和张娟,2017)。但是签订正式劳动合同是否确实可以提高员工的工作满意度,现有的国内文献对此较少涉及。国外研究主要关注具体的劳动合同类型对员工工作满意度的影响,并将心理契约违背、心理不安全感纳入研究范畴(Beynon等,2012;Callea等,2016)。但是合同的类型比如长期或短期、弹性或固定,这些与是否签订正式合同是两个层面的问题。本文将通过CFPS2016年的微观数据,探索签订正式劳动合同对提高员工工作满意度的影响,实证研究表明:平均而言,签订正式劳动合同对员工的工作满意度具有显著的促进作用,对16—40岁年龄阶段的员工而言,在“比较满意”(比较满意=4)水平上,签订正式劳动合同的员工比未签订正式劳动合同的员工工作满意度概率高3.55%,在“非常满意”(非常满意=5)水平上,签订正式劳动合同的员工比未签订正式劳动合同的员工工作满意度概率高1.04%。

简单的计量回归并不代表严格的因果关系,关键变量的遗漏、测量误差等都可能导致估计结果的偏误。因此,本文进行三个方面的设计,确保研究结论的严谨性:(1)稳健性检验。正式合同的签署影响工作满意度,可能源于个人性格(苏红,2019),这些因素既有助于员工获得一份正式合同的工作,也有利于保持员工较高的工作满意度。为了排除上述可能性,文章利用生活满意度和婚姻满意度做进一步稳健性测试。进一步的实证结果并没有发现签订正式合同对生活满意度或婚姻满意度存在影响,从而排除主观因素等遗漏变量的可能。(2)准自然实验设计。文章进一步借助夫妻双方的工作满意度差异和劳动合同状况的差异,构造一个准自然实验的场景。夫妻双方共享家庭环境、子女教育等问题,如果双方在是否签订正式合同上存在差异,可以预期他们的工作满意度可能存在差异。估计结果显示夫妻双方中签订正式合同的一方工作满意度相对更高,而生活满意度或婚姻满意度并不存在显著差异。(3)工具变量估计。利用户籍制度作为正式合同的工具变量,并且为了缓解弱工具变量问题,借助Conley等(2012)提出的局部近似零方法(LTZ )。工具变量的估计结果验证了签订正式合同对工作满意度的因果效应。

本文可能的研究贡献为:(1)现有关于劳动合同的相关研究主要集中在劳动者的社会保障(李迎生和袁小平,2013)、薪酬(孙睿君和李子奈,2010;才国伟和刘冬妍,2014)等外在因素,很少涉及员工内在的心理变化,如员工主观幸福感、工作满意度等,本研究利用CFPS数据对上述问题进行了探索。(2)考虑国内外劳动力市场的制度性差异,国外研究中较少探索签订正式合同对工作满意度的影响,而主要研究不同的合同类型对劳动者影响(Martínez等,2010;Green和Heywood,2011)。结合中国的劳动力市场,本文对上述交叉领域进行了探索。

本文结构安排如下:第二部分通过文献梳理,提出本文的研究假说;第三部分主要介绍本文的研究方法与相关的数据说明;第四部分是签订正式劳动合同对工作满意度的基本实证结果;最后为本文结论与启示。

二、文献与研究假说

在本节中,我们对国内外的关于劳动合同的研究以及劳动合同影响工作满意度的内在机理作基本说明。

(一)劳动合同和类型以及工作满意度

劳动合同是确立劳动者和用人单位劳动关系的法律形式。1986年,中国首次引入劳动合同,打破员工的终身制(Akee等,2019)。这种模式的打破,意味着“铁饭碗”成为过去,劳动合同成为了保障员工利益的重要工具。在《劳动合同法》颁布以前,正式劳动合同签订率普遍相对很低,尤其是农民工、进城务工人员以及劳务派遣员工。这部分员工劳动技能低和岗位替代性高,并且供过于求,很难通过与用人单位讨价还价来获得相应的薪酬、福利和社会保障。因此,他们往往无法签订一份正式的劳动合同,导致权益得不到维护。同时,劳动合同的灵活性也让员工感受到了工作的“不安全性”(Dekker,2017)。2008年《劳动合同法》实施后,以劳动合同有效时间为依据对劳动合同类型进行划分。①同时,明文规定用人单位应当自用工之日起一个月内与劳动者订立书面劳动合同,而且对订立无固定期限的劳动合同作了规定。

国内研究表明相比于1994年颁布的《劳动法》,2008年《劳动合同法》进一步增加了用人单位不与劳动者签订正式劳动合同的成本(陈祎和刘阳阳,2010;沈永建等,2017),降低了劳动者总体离职率(刘庆玉,2016)和平衡了劳资双方的关系。同时也保护了劳动者的权益,降低了企业拖欠工资的概率(李小瑛和Freeman,2014),显著提升了劳动者获得养老、医疗、失业等各类社会保险的概率,对劳动者的工资也具有一定的促进作用(屈小博,2017)。另外,新的《劳动合同法》还减少了企业对低技能劳动者的需求,促进了劳动密集型行业向知识密集型行业的转型(黄平,2012)。当然,也有研究强调《劳动合同法》能降低民营企业的投资水平,进而不利于劳动密集型的行业和地区的经济增长(潘红波和陈世来,2017)。整体而言,《劳动合同法》对社会经济各方面影响的研究方兴未艾,围绕《劳动合同法》及其效果的争议依然是学界和政府部门讨论的热点。

国外对劳动合同的研究主要侧重对劳动合同类型的分析与探讨,主要是因为欧美国家劳动合同整体签订率较高,相关研究并不探讨“是否签订劳动合同”,而是集中研究决定不同“劳动合同类型”的影响因素以及永久性合同和临时性合同这两种合同类型对劳动者的福利效应。而实证研究对劳动合同类型和工作满意度之间的关系并没有达成一致结论:(1)相比于临时合同,拥有永久合同的员工更满意自己的工作(Aleksynska,2018)。拥有永久性合同的员工是企业的核心员工,是组织运作的关键,拥有就业的连续性、工作保障和国家的一些福利和保险(Martínez等,2010)。相反,拥有临时性合同的员工被认为是外部员工,在很多方面不同于核心员工,如工作时间、合同条款、接受的监督和收入(De Cuyper等,2009)。与核心员工相比,外部员工在工作条件上可能会处于不利地位,这些情绪可能会带来负面后果,比如降低工作满意度(Beard和Edwards,1995)。(2)也有研究得出相反的结果:签订永久性合同的员工比签订临时工合同员工的满意度可能更低(Benach等,2002)。拥有灵活就业合同的员工心理契约更加积极,组织不会担心他们流失,他们自身也知道组织不会在他们身上寄托太大期望。就工作压力而言,拥有永久性劳动合同的劳动者相比灵活就业合同的劳动者,工作压力更大,这将会降低他们的工作满意度(Guest,2004)。(3)也有研究强调合同与工作满意度的非单调关系,Green和Heywood(2011)研究发现,员工在工作满意度的不同维度上对不同类型劳动合同的影响效应也不同,在工作保障维度上,拥有永久就业合同的员工对工作感到更满意。而在待遇、工作时间等其他维度上,拥有灵活就业合同的员工对工作更加满意。

(二)正式劳动合同如何影响员工工作满意度

在国内,劳动合同是劳动关系合法化的象征(刘林平和陈小娟,2010)。签订一份正式劳动合同,可以为劳动者带来制度性的合法权益保障。同时,签订正式合同还可能对员工心理安全感或社会交往等造成相应的积极影响,可能影响机理具体如下所述。

1. 劳动合同给员工带来更高的生活保障。《劳动合同法》规定劳动合同应当包含具备合同期限、工作内容、劳动报酬和社会保险等内容条款。这意味着拥有一份劳动合同,便拥有一份稳定的收入和良好的福利待遇。陈祎和刘阳阳(2010)研究发现,签订劳动合同的工人比未签订劳动合同的工人月收入高出347元。相对于未签订合同的工人,签订正式劳动合同的工人工资高27%(姚先国和赖普清,2004)。而正是那些有更好工作、较高收入的人通常有权获得更稳定的社会保险,他们最有可能承受更多的社会保险支付,而那些没有工作的人往往被排除在社会保险体系之外(Gao等,2012)。并且这种经济困难的状态,会导致沮丧、焦虑、无望和自卑等心理的产生(秦广强和江治强,2019)。

2. 劳动合同会增加员工的心理安全感。Herzberg(1959)认为影响员工工作满意度的因素可以分为两类:激励因素和保健因素。激励因素指能提高员工工作的主动性和积极性,能给员工带来满足感的因素。劳动合同除了包含员工关心的薪酬、福利和社会保障,还有一种“稳定的感觉”。Callea等(2016)研究结果表明,工作不安全感对不同劳动合同类型劳动者的工作满意度具有不同的调节作用,工作不安全感对永久性员工的工作满意度的负面影响更大。而心理安全感则是影响工作满意度的主要原因(Wilczyńska,2016;周闯和郭付银,2018)。

3. 劳动合同扩宽员工社交范围。在传统的中国社会,拥有一份好工作意味着有更高的社会地位和更稳定的工作状态,因此会导致自身认同感增强,更愿意去与外界交往。这种使人感到自己有价值且被尊重的社会交往使得员工更容易获得社会支持,而这种社会支持可以影响员工对组织和工作的态度(汪涛和望海军,2008)。Akee等(2019)研究发现,失业会大幅度降低一个人与社会联系的可能性,这种社会交往的减少可能源于失业者较少的与工作相关的朋友或社会交往。失业者或者工作状况不稳定的人更加不愿意与朋友联系,因为他们的状况使他们丧失了自尊和社会身份。而社会交往的缺乏和减少,会对员工的工作满意度产生负面影响(刘璞等,2005)。与之类似,拥有正式工作的员工,更愿意参与群体活动,从而有利于他们人际圈的扩宽。

基于上述分析,文章提出如下研究假说。

假设:在保持其他因素不变的情况下,相对于没有签订劳动合同的员工,签订正式劳动合同的员工,具有相对更高的工作满意度。

三、研究方法与数据说明

(一)数据说明

本文数据来源于2016年中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies 2016,简称CFPS 2016),该数据包含个人、家庭、社区和少儿四类问卷,数据样本覆盖了全国25省162县635村14798户家庭以及33600村民(居民)的调查数据。由北京大学中国社会科学调查中心主持调查。其中,包括了工作满意度、是否签订劳动合同、雇主性质、单位规模、家庭收入、工作地点、工作收入和工作晋级等详细数据,共约有1万多个从事各行各业的员工样本。这为本文提供了一个较好的研究基础。

(二)估计模型

才国伟和刘剑雄(2013)在检验工作满意度影响因素的回归模型时,将影响工作满意度的因素分为五个部分:内部归因、外部归因、制度、企业和个人因素。在本文中,将影响工作满意度的相关变量统一为控制变量。在本文中,为研究签订正式劳动合同对员工工作满意度的影响,设定如下计量模型:

| $ {s}_{i}{=}{\alpha }_{0}{+}{\alpha }_{1}{contract}_{i}+\beta {{ X}}_{i}+{\varepsilon }_{i} $ | (1) |

式(1)里的下标i表示第i位员工,

(三)指标说明

工作满意度:在采用问卷调查为数据来源的文献中,多采用“您对生活或工作满意度”来衡量个体对生活或者工作的幸福感和满意度水平(Akee等,2019;才国伟和刘剑雄,2013)。本文研究签订正式劳动合同对工作满意度的影响,根据CFPS2016提供的“您对目前的工作满意度”的调查数据,本文构造“工作满意”有序变量指标,取值从1到5,依次代表对这份工作“非常不满意”到“非常满意”。作为单一的主观自评指标,可能存在相应的汇报偏误,但是考虑CFPS数据的可得性和研究的重点就是主观性的工作满意度,所以本文依然采用上述有序的自评指标。

劳动合同状况:根据CFPS 2016提供的“您目前的工作是否签订正式劳动合同”的调查数据,将劳动合同状况分为两类,签订正式劳动合同赋值为1,表示这份工作持有者拥有劳动合同,包含签订短期、长期或者无固定期限劳动合同。没有签订正式劳动合同的工作则赋值为0。

其他控制变量:本文控制其他可能影响工作满意度的个人因素、家庭和工作因素。其中,“年龄”是指截止到问卷调查时受访者的年龄;“婚姻状况”中把已婚的赋值为1,表示目前有配偶。其他包括未婚、离婚、丧偶和同居赋值为0;“受教育年限”是依据问卷中“个人最高学历”这一问题结合我国的学制换算生成;在收入的指标上我们选择对个人月总收入取对数形成“月工作总收入”;“家庭月收入”则是先对家庭年收入换算成月收入再取对数;同时,我们还控制与工作相关的变量,“单位规模”和“通勤时间”采用自数据集里的现有值;“现金福利”“工作晋级”“直接下属”和“工作地点”为虚拟变量,取值为0和1。

| 变量名称 | 观测值 | 平均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| 工作满意度 | 14 189 | 3.390 | 0.790 | 1 | 5 |

| 签订合同 | 11 454 | 0.470 | 0.500 | 0 | 1 |

| 年龄 | 20 145 | 35.73 | 12.29 | 16 | 60 |

| 性别 | 20 145 | 0.530 | 0.510 | 0 | 1 |

| 婚姻状态 | 17 886 | 0.670 | 0.470 | 0 | 1 |

| 受教育程度③ | 20 145 | 0.300 | 0.460 | 0 | 1 |

| 家庭月收入对数 | 19 201 | 8.280 | 0.970 | 2.530 | 13.04 |

| 单位规模 | 6 120 | 265.6 | 753.2 | 0 | 4 000 |

| 工作地点 | 15 200 | 0.250 | 0.430 | 0 | 1 |

| 通勤时间 | 14 043 | 20.27 | 22.82 | 0 | 540 |

| 现金福利④ | 20 145 | 0.090 | 0.280 | 0 | 1 |

| 月工作总收入⑤ | 6 640 | 7.440 | 0.960 | 5.060 | 9.030 |

| 工作晋级 | 5 214 | 0.110 | 0.310 | 0 | 1 |

| 直接下属 | 6 343 | 0.140 | 0.350 | 0 | 1 |

| 户籍所在地 | 17 857 | 0.350 | 0.480 | 0 | 1 |

| 资料来源:CFPS2016数据整理。 | |||||

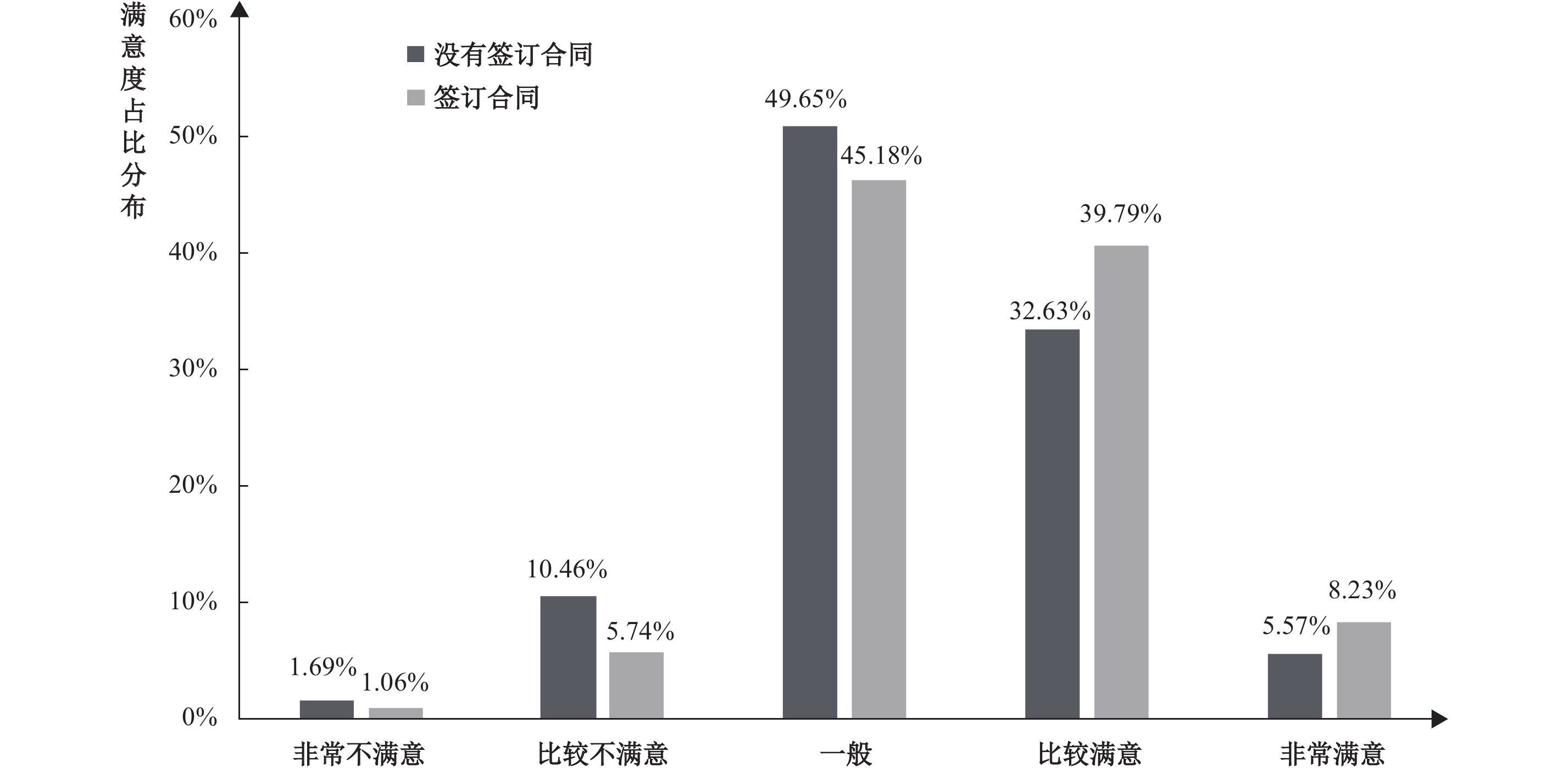

图1是劳动合同与工作满意度之间的图示。纵轴为工作满意度分布比例,由左侧第一、二和三组来看,对工作非常不满意和比较不满意的组别中,没有签订正式合同的比例明显高于签订正式合同。以“比较不满意”组为例,比较不满意中的10.46%是没有签订正式合同,而只有5.74%是签订了劳动合同。第四、五组的“比较满意”和“非常满意”的组别表明:签订劳动合同的满意度更高。以“比较满意组”为例,签订劳动合同的员工比没有签订劳动合同员工满意度高约7.16%。总体而言,签订正式劳动合同的员工比没有签订正式劳动合同的员工的工作满意度更高,上述特征事实与本文的研究假说基本一致。

|

| 图 1 劳动合同与工作满意度分布 |

四、实证结果

(一)基准回归

实证结果展示在表2中,其中第(1)—(3)列为有序logit回归结果,第(4)列为OLS回归结果。在第(1)列中,我们没有添加任何控制变量,估计系数为0.306,并且在1%的统计显著性水平上显著。控制个人、家庭特征控制变量的第(2)列表明,签订正式合同的员工相比于没有签订劳动合同的员工,拥有更高的工作满意度。第(3)列同样采用有序logit回归,结果依然稳健。有序logit模型估计结果显示:⑥平均而言,在“比较满意”(比较满意=4)水平上,签订正式合同员工比未签订正式劳动合同员工的工作满意度概率高3.55%,在“非常满意”(非常满意=5)水平上,签订劳动合同的员工工作满意度比未签订劳动合同员工的工作满意度概率高1.04%,在“比较不满意”(比较不满意=2)和“一般”水平(一般=3)上,签订正式合同分别让员工不满意度程度下降1.18%和3.22%,上述结果均在1%的统计显著性水平上显著。估计结果显示:在工作满意度层面,签订正式合同显著地提高了工作满意度;而在工作不满意层面,签订正式合同则降低了工作的不满意度,估计结果与文章的研究假说基本一致。考虑被解释变量是有序变量,估计系数解释并不直观,我们进一步将被解释变量转换为二值虚拟变量。⑦实证回归结果见表2第(4)列,估计系数为0.049,并且在1%统计显著性水平上显著为正。平均而言,签订正式合同的员工比没有签订正式合同的员工的工作满意度高4.9%左右。

| 有序logit | OLS | |||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 合同 | 0.306*** | 0.234*** | 0.185*** | 0.049*** |

| (0.036) | (0.038) | (0.064) | (0.017) | |

| 年龄 | 0.011*** | 0.009** | 0.002** | |

| (0.002) | (0.004) | (0.001) | ||

| 性别 | −0.132*** | −0.190*** | −0.040** | |

| (0.037) | (0.060) | (0.016) | ||

| 婚姻状态 | −0.173*** | −0.133* | −0.041** | |

| (0.048) | (0.072) | (0.019) | ||

| 受教育程度 | 0.134*** | 0.003 | −0.005 | |

| (0.039) | (0.060) | (0.016) | ||

| 家庭收入 | 0.119*** | 0.073** | 0.023*** | |

| (0.022) | (0.035) | (0.009) | ||

| 单位规模 | −0.000** | −0.000* | ||

| (0.000) | (0.000) | |||

| 工作地点 | −0.156** | −0.026 | ||

| (0.070) | (0.018) | |||

| 通勤时间 | −0.001 | −0.000 | ||

| (0.002) | (0.000) | |||

| 现金福利 | 0.364*** | 0.092*** | ||

| (0.064) | (0.017) | |||

| 月工作收入 | 0.057* | 0.008 | ||

| (0.034) | (0.009) | |||

| 工作晋级 | 0.303*** | 0.080*** | ||

| (0.091) | (0.025) | |||

| 有直接下属 | 0.385*** | 0.081*** | ||

| (0.088) | (0.023) | |||

| 常数项 | 0.096 | |||

| (0.087) | ||||

| N | 11 298 | 10 887 | 4 438 | 4 438 |

| R2_a | 0.013 | |||

| R2_p | 0.003 | 0.015 | 0.015 | |

| F | 6.446 | |||

| 注:括号内为稳健性标准误,***、**和*分别表示变量在1%、5%和10%的显著性水平上显著,下同。 | ||||

其他变量的估计系数也与已有研究相符。具体而言,已婚的男性员工由于需要承担更多家庭经济责任(Clark,1997),工作满意度相对较低。如果家庭收入水平越高,家庭条件越优越,则需要个人为生存而去拼命工作的要求会越低,工作满意度相对越高。而伴随年龄的增加,工作的匹配度不断增加,对工作的满意度也会缓慢增加。如果规模较大、资本劳动比较高的单位在用人体制上更加规范、对员工个人培养更加专业(屈小博,2017),则员工的工作满意度越高。员工参与工作的重要原因是谋求生存和提高生活质量,因此薪酬福利是影响员工工作满意度的重要因素,并呈显著正向关系。而工作晋级和是否拥有下属则体现了员工内在发展需要,即自我价值实现等内在满意度。

(二)年龄与异质性讨论

不少学者的研究表明,员工在不同年龄阶段所扮演的社会角色和价值观之间存在重要的差异。不同年龄对员工的心理情绪影响不一样,年长员工通常具有特定的工作价值观,比如对工作的稳定性和安全性可能要求更高,而这些属性对年轻人来说可能并不具有很强的吸引力。一般而言,收入和晋升机会往往对年轻员工更重要。2010年人口普查数据显示:2010年年满30岁和35岁人口队列的结婚比例分别在85%和95%以上,并且我国人口的初婚年龄已经从1990年的22.79岁上升到2010年的24.85岁(朱州和赵国昌,2019)。也就是说,16—40岁之间的年轻人,不仅是婚姻市场上的潜在主体,更是劳动市场上的主体。40岁之后,个人工作、生活基本已经处于稳定状态。考虑上述人口年龄结构与工作稳定性之间的关系,我们将年龄结构分为16—40岁和41—60岁进行异质性检验。

表3是分年龄的回归结果。第(1)、(3)列结果表明处于16—40岁期间的员工签订一份劳动合同能显著地提高他们的工作满意度。处于该年龄阶段的员工,大部分处于已婚或者正在为潜在的婚姻做准备,此时需要承担更多的家庭经济责任,一份有保障的工作对他们来说显得非常重要。第(2)、(4)列显示,40岁以上的员工签订一份劳动合同对他们来说不再能提高工作满意度。背后可能的原因是40岁以上的员工工作能力基本已经比较成熟和稳定,而其取得成就的动机的下降,往往会降低他们对工作的期望。总体而言,本文的实证结果显示,签订劳动合同对工作满意度存在明显的异质性效应,劳动合同对工作满意度的影响主要集中在16—40岁员工。基于上述结果,文章后续稳健性测试、准自然试验以及工具变量回归均集中在16—40岁员工。第(3)列表明,对16—40岁员工而言,在“比较满意”(比较满意=4)水平上,签订正式合同的员工比未签订劳动合同的员工的工作满意度高3.76%,在“非常满意”(非常满意=5)水平上,签订劳动合同比未签订劳动合同的员工工作满意度概率高0.89%。⑧

| OLS | 有序logit回归 | |||

| (1)16—40 | (2)41—60 | (3)16—40 | (4)41—60 | |

| 合同 | 0.026** | 0.019 | 0.191** | 0.189 |

| (0.010) | (0.019) | (0.075) | (0.123) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 3 265 | 1 173 | 3 265 | 1 173 |

| R2_a | 0.011 | 0.021 | ||

| R2_p | 0.018 | 0.017 | ||

| F | 4.051 | 3.115 | ||

(三)稳健性检验

表2中,文章控制了一系列个人因素,但是客观上依然可能存在一些重要的不可观测的遗漏变量,导致文章估计结果的偏误。包括难以衡量的个人特征、心理或者价值观等“主观”因素。当个人比较乐观、开朗时,一方面有助于其签订一份具有正式合同的工作,另一方面也可能造成对工作、生活等产生更高满意度。此时,表2、3中的签订正式合同对工作满意度的估计效应就会被高估。为了排除上述遗漏变量导致的估计偏误,本文构造如下稳健性测试:如果观察到的正式合同对工作满意度的影响主要源于遗漏的个人的性格、心理、价值观等主观因素,那么上述因素同样可以导致较高的生活满意度或婚姻满意度。所以如果我们将被解释变量“员工工作满意度”替换为“员工生活满意度”“员工对家庭生活满意度”和“员工结婚幸福感”,我们可以预期签订正式劳动合同还将提高生活满意度、婚姻满意度和家庭生活满意度。如果上述观察成立,则无法排除存在不可观察的个人性格、价值观等主观因素遗漏变量。反之,如果不存在上述遗漏变量,则签订正式合同不会对生活满意度和婚姻满意度存在影响。

表4考察了劳动合同对员工生活满意度以及员工结婚幸福感的影响。有序logit的实证结果显示,仅第(1)列工作满意度的回归结果显著为正,而安慰剂效应检测的劳动合同对员工生活满意度、家庭生活满意度和员工结婚幸福感均不存在显著影响。估计结果证明不存在不可观察的导致估计结果高估的主观遗漏变量。

| (1)工作满意度 | (2)婚姻满意度 | (3)生活满意度 | (4)家庭生活满意度 | |

| 合同 | 0.201*** | −0.017 | 0.066 | 0.070 |

| (0.050) | (0.064) | (0.050) | (0.050) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 7 404 | 5 406 | 6 879 | 6 879 |

| 注:由于在CFPS2016年数据中没有婚姻满意度、生活满意度等指标,此处使用CFPS 2014年数据。 | ||||

(四)准自然实验

上文中我们排除了个人性格、心理和价值观等主观遗漏变量的影响。接下来进一步构造准自然实验的场景,排除家庭环境等客观遗漏变量对工作满意度影响。基本思路如下:我们“构造”一个相对同质化的环境,在这个环境中,其他条件基本一致,观察到的工作满意度差异将主要源于签订正式劳动合同的差异。中国传统的婚姻具有“群分”和“门当户对”的效应,也就是说,夫妻双方婚前各自家庭背景具有相似性。婚后夫妻双方拥有的信息基本一致,拥有的子女完全一样,拥有的财产也完全共有,并具有相同的养老压力和子女教育等问题。毫无疑问,如果夫妻双方劳动合同状况不一致,根据我们的构造,签订正式劳动合同的一方工作满意度将更高。上述构造与双胞胎的研究设计类似(Oliveira,2016)。利用双胞胎高度同质化的准自然实验的环境研究教育回报,可以有效地避免遗漏变量问题带来的估计偏误。而利用夫妻双方共同生活的拟自然场景,研究双方工作满意度的差异,可以有效地避免因为家庭环境、抚养压力等遗漏变量带来的估计偏误。

为了比较夫妻双方的签订劳动合同状况的差异和工作满意度的差异,文章构造如下指标。

1. 关键解释变量。我签订正式劳动合同而我的配偶没有(X1),是则指标赋值为1,反之赋值为0;我和配偶合同状况一样(X2),即若双方都签订正式劳动合同或都未签订正式劳动合同,则赋值为1,反之则为0。

2. 关键被解释变量。我的工作满意度高于配偶(Y1),是则赋值为1,反之赋值为0;我的婚姻满意度高于配偶(Y2),是赋值为1,反之赋值为0;我的生活满意度高于配偶(Y3),是赋值为1,反之赋值为0;我的家庭生活满意度高于配偶(Y4),是赋值为1,反之赋值为0。

3. 其他控制变量。即便考虑夫妻双方生活在同一屋檐下,存在门当户对等因素,夫妻双方毕竟不像双胞胎那样同质。他们可能面临家庭不同的分工压力,存在夫妻双方收入、工作单位性质差异等因素,上述因素均可能对工作满意度产生影响。实证中,除了包括基准回归的标准控制变量,额外控制了“我的收入高于配偶(X3)”和“我的单位性质与配偶一样(X4)”两个虚拟变量,用以增加对工作属性的控制,从而避免可能的干扰。

表5中第(1)、(2)列的被解释变量为“我的工作满意度高于配偶”,第(1)列估计结果显示:夫妻双方中签订正式劳动合同的一方工作满意度比没有签订合同的一方高5.6%。第(2)列估计结果显示:当夫妻双方劳动合同状况一致时,都签订劳动合同或都没有签订劳动合同,他们工作满意度没有显著差异,估计结果再一次验证了本文的研究假说:平均而言,签订正式合同的一方,工作满意度相对更高。

| (Y1)我的工作满意度

高于配偶 |

(Y2)我的婚姻满意度

高于配偶 |

(Y3)我的生活满意度

高于配偶 |

(Y4)我的家庭生活满意度

高于配偶 |

|||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |

| X1 | 0.056* | 0.002 | 0.043 | 0.023 | ||||

| (0.031) | (0.022) | (0.051) | (0.025) | |||||

| X2 | −0.018 | −0.006 | −0.032 | −0.016 | ||||

| (0.019) | (0.018) | (0.020) | (0.020) | |||||

| X3 | 0.227 | 0.223 | 0.265 | 0.266 | 0.141 | 0.142 | 0.669*** | 0.669*** |

| (0.268) | (0.268) | (0.335) | (0.334) | (0.344) | (0.348) | (0.047) | (0.047) | |

| X4 | −0.013 | −0.014 | −0.033* | −0.033* | −0.023 | −0.023 | −0.017 | −0.017 |

| (0.018) | (0.018) | (0.017) | (0.017) | (0.020) | (0.020) | (0.019) | (0.019) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 1 558 | 1 558 | 1 461 | 1 461 | 1 488 | 1 488 | 1 488 | 1 488 |

| R2_a | 0.016 | 0.014 | 0.037 | 0.037 | 0.016 | 0.015 | 0.022 | 0.024 |

| 注:由于在CFPS 2016年数据中没有婚姻满意度、生活满意度等指标,因此,这里我们使用CFPS2014年数据回归。 | ||||||||

第(3)—(8)列则将被解释变量替换为“我的婚姻满意度高于配偶”“我的生活满意度高于配偶”以及“我的家庭生活满意度高于配偶”作为进一步稳健性测试,估计结果均不显著。这一结果说明签订正式劳动合同仅对员工工作满意度产生影响,对员工的生活满意度、婚姻满意度和家庭生活满意度均不存在显著影响。

(五)工具变量估计

稳健性测试排除了部分主观价值观和心理因素的遗漏造成的偏误,准自然试验排除了家庭因素对工作满意度造成的噪音。本节中进一步借助工具变量进行因果关系的识别。

本文选择受访者“户籍所在地”作为是否签订正式合同的工具变量。合适的工具变量需要满足如下两个条件:(1)相关性。相比城镇工人,农村户籍的农民工有着天然的“劣势”。户籍制度的存在使得进城务工人员难以融入城市劳动力市场(孟凡强和吴江,2013)。户籍与劳动合同签订关系极为密切。拥有城市户籍则有更大的可能性签订正式合同,从而相关性条件得到满足。(2)外生性。理论上讲,户籍对工作满意度似乎并不存在直接的影响效应。当然,户籍可能影响工作类型,影响工资水平和社会福利保障,并进而影响工作满意度。实证研究中,将上述“工作类型”“工资福利”等因素均加入到控制变量中。当然,即便如此我们依然无法“排除”所有其他的可能机制,文章主要采用如下两种方法缓解可能的弱工具变量问题。

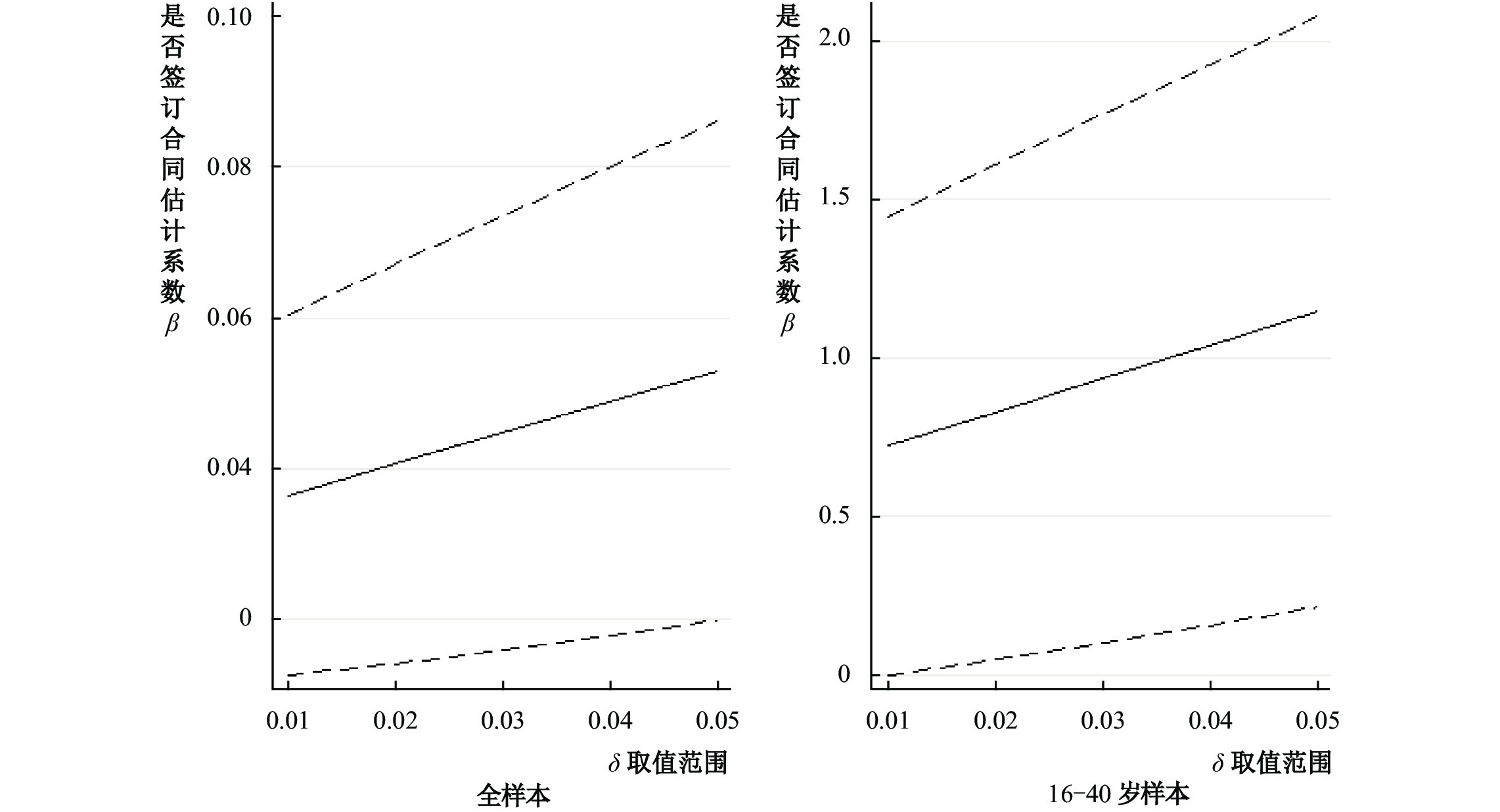

1. 基于Conley等(2012)研究,对IV估计结果稳健性进行再检验。Conley等(2012)研究假定工具变量近似外生,并在不同的外生性近似条件下考察IV估计结果的变化趋势,根据变化趋势判断IV结果的稳健性。林建浩和赵子乐(2017)较早地使用了Conley等(2012)的方法。与之类似,本文也使用Conley等(2012)的检验框架,对工具变量“户籍”在近似外生的条件下两阶段估计结果进行稳健性测试。第(6)—(7)列为根据Conley等(2012)的估计结果,并结合图2置信区间的范围,根据(6)—(7)列,可以判断在工具变量近似外生的情形下,文章基本结论稳健。工具变量估计系数与OLS估计结果基本接近,约在4%—6%之间。

|

| 图 2 基于LTZ方法下的工具变量估计 |

2. 虽然在上文进行了渐进外生性的处理,实际上,我们还可以做一个间接的检验。将工具变量直接作为控制变量加入回归方程,具体结果见表6的第(1)—(4)列。估计结果显示“户籍”的估计系数并不显著,这在一定程度上可以证明本文的工具变量对工作满意度可能并不存在直接的影响效应。

| 16—60 | 16—40 | 工具变量近似外生:LTZ方法 | |||||

| (1)OLS | (2)Logit | (3)OLS | (4)Logit | (5)IV(二阶段) | (6)16—60 | (7)16—40 | |

| 合同 | 0.025*** | 0.186*** | 0.026** | 0.179** | 0.234** | 0.059** | 0.061* |

| (0.009) | (0.065) | (0.010) | (0.076) | (0.102) | (0.028) | (0.035) | |

| 户籍 | 0.001 | −0.014 | 0.010 | 0.161 | |||

| (0.009) | (0.066) | (0.011) | (0.279) | ||||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 4 428 | 4 428 | 3 257 | 3 257 | |||

| IV(一阶段) | |||||||

| 户籍 | 0.524*** | ||||||

| (0.034) | |||||||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 3 257 | 4 614 | 3 257 | ||||

| R2_a | 0.014 | 0.011 | |||||

| R2_p | 0.015 | 0.019 | 0.019 | ||||

| F | 6.000 | 3.599 | |||||

最后,考虑控制变量是有序变量,第(5)列中,我们采用有序logit工具变量回归,具体方法参照Roodman(2011)对有序logit工具变量估计方法统计推断的说明。估计结果显示估计系数为0.234,与表2的基准回归结果0.185基本接近。这一结果也说明有序logit中的内生性问题可能并不严重,整体而言,文章依然可以使用基准回归结果的表2估计系数进行解释。

五、结论与启示

2008年颁布并实施的《劳动合同法》是学界和政界讨论的热点话题。《劳动合同法》的颁布,可以促进和谐稳定的劳动关系的建立。本文紧扣这一主题,研究《劳动合同法》对员工工作满意度的影响。

利用CFPS 2016年微观数据,文章的研究结果表明:首先,签订正式劳动合同有效地提高了员工的工作满意度。平均而言,在“比较满意”(比较满意=4)水平上,签订正式合同员工的工作满意度比未签订正式劳动合同的员工工作满意度高3.55%,在“非常满意”(非常满意=5)水平上,签订劳动合同比未签订劳动合同的员工工作满意度高1.04%,在“比较不满意”(比较不满意=2)和“一般”水平(一般=3)上,签订正式合同让员工不满意度程度分别下降1.18%和3.22%。其次,异质性研究表明,签订劳动合同对工作满意度的影响主要集中在16—40岁年龄阶段。稳健性检验显示,签订正式合同仅对工作满意度存在积极效应,而对生活满意度、婚姻满意度不存在影响。再次,为了排除家庭压力、子女教育等因素造成的噪音,文章进一步构造了“准自然实验”场景。因为夫妻双方存在高度的同质性,借助夫妻双方签订劳动合同的差异构造一个“处理—对照”实验。结果显示:若双方签订劳动合同状况一致,无论是都签订或是都未签订正式劳动合同,二者的工作满意度没有显著差异。若夫妻双方签订劳动合同状况不一样,则平均而言,签订劳动合同的一方工作满意度相对更高。最后,文章使用“户籍”作为是否签订正式合同的工具变量,估计结果证实了签订正式合同对工作满意度的因果效应。

本文的研究显示,正式劳动合同对构建和谐劳动关系具有重要的意义。劳动力市场的制度化建设过程就是一个减低不确定性的过程。不同于一般的商品市场,劳动力市场的核心主体是劳动者。过分灵活的劳动关系,置劳动者于一个不确定的市场,将会增加劳动者的不安全性,从而降低劳动者的福利水平。探索和谐的劳动关系,需要平衡劳动合同的灵活性和稳定性。综上所述,签订劳动合同是影响员工满意度的重要因素。对用人单位来说,提高员工对组织、对工作岗位的认同感有利于维护组织人才梯队建设和员工工作稳定性,特别是处于16—40岁之间的员工,他们不仅是劳动力市场上的主体,更是用人单位产量的输出主力。对部分受教育程度较弱的劳动者来说,他们需要依靠完善的正式制度来保障自身的合法权益。因此,政府需要加强《劳动合同法》的实施力度,提高用人单位与劳动者签订劳动合同的概率。此外,本文研究表明,除劳动合同外,还有其他因素也会对员工工作满意度产生影响,如薪酬福利、技能培养以及职业发展通道等。因此,需要综合考虑以提高员工工作满意度。对用人单位来说,提高员工对组织、对工作岗位的认同感有利于维护组织人才梯队建设和员工工作稳定性,特别是处于16—40岁之间的员工,他们是劳动力市场上的主体和用人单位产量的输出主力。对部分受教育程度较弱的劳动者来说,他们需要依靠完善的正式制度来保障自身的合法权益。因此,政府需要加强《劳动合同法》的实施力度。此外,本文研究表明,除劳动合同外还有其他因素也会对员工工作满意度产生影响,所以需要综合考虑以提高员工的工作满意度。

① 具体分为:固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同以及以任务为期限的劳动合同。

② 在本研究中,所有回归均剔除自我雇佣样本。本文关注的是受雇群体是否签订劳动合同对其工作满意度的影响,故剔除自我雇佣样本。

③ CFPS 2016问卷中受访者报告的是受教育程度而不是受教育年限,本文对其进行转化:大专及以下赋值为0,本科以上赋值为1。

④ 这里的现金福利是虚拟变量,若员工拥有类以现金形式的各类补贴,包括交通费、餐补费等非工作性收入,则赋值为1,否则为0。

⑤ 这里的收入包括了所有形式的收入,包括基本工资,奖金和加班费等,并且取对数。

⑥ 计算在每一个工作满意度等级上的正式合同带来的(不)满意度提升的平均效应分别为:−0.18%(−3.85)、−1.18%(−3.22)、−3.22%(−3.55)、3.55%(3.99)和1.04%(3.98),括号内为t统计量。

⑦ 考虑到非常不满意和比较不满意的群体相对较少,仅占总样本的9.4%,所以我们将工作满意度“非常不满意”“比较不满意”和“一般”的样本赋值为0,工作满意度“非常满意”和“比较满意”的样本赋值为1。

⑧ 计算在每一个工作满意度等级上的正式合同带来的(不)满意度提升的平均效应分别为:−0.18%(−2.34)、−1.13%(−2.52)、−3.35%(−2.53)、3.76%(2.53)和0.89%(2.51),括号内为t统计量。

| [1] | 才国伟, 刘冬妍. 劳动合同对农民工收入的影响机制研究——基于内生转换回归模型的实证分析[J]. 中国社会科学院研究生院学报, 2014(4): 54–64. |

| [2] | 才国伟, 刘剑雄. 归因、自主权与工作满意度[J]. 管理世界, 2013(1): 133–142,167. |

| [3] | 陈祎, 刘阳阳. 劳动合同对于进城务工人员收入影响的有效性分析[J]. 经济学(季刊), 2010(1): 687–712. |

| [4] | 黄平. 解雇成本、就业与产业转型升级——基于《劳动合同法》和来自中国上市公司的证据[J]. 南开经济研究, 2012(3): 79–94. |

| [5] | 李小瑛, Freeman R. 新《劳动合同法》如何影响农民工的劳动权益?[J]. 劳动经济研究, 2014(3): 79–94. |

| [6] | 李迎生, 袁小平. 新型城镇化进程中社会保障制度的因应——以农民工为例[J]. 社会科学, 2013(11): 76–85. DOI:10.3969/j.issn.0257-5833.2013.11.008 |

| [7] | 林建浩, 赵子乐. 均衡发展的隐形壁垒: 方言、制度与技术扩散[J]. 经济研究, 2017(9): 182–197. |

| [8] | 刘林平, 陈小娟. 制度合法性压力与劳动合同签订——对珠三角农民工劳动合同的定量研究[J]. 中山大学学报(社会科学版), 2010(1): 151–160. |

| [9] | 刘璞, 谢家琳, 井润田. 国有企业员工工作压力与工作满意度关系的实证研究[J]. 中国软科学, 2005(12): 121–126. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2005.12.018 |

| [10] | 刘庆玉. 劳动合同法、市场活力与劳动者离职倾向的关系研究——基于CHIP数据的分析[J]. 上海经济研究, 2016(8): 92–102. |

| [11] | 孟凡强, 吴江. 我国劳动力市场劳动合同签订的影响因素与户籍差异[J]. 产经评论, 2013(1): 125–134. DOI:10.3969/j.issn.1674-8298.2013.01.012 |

| [12] | 潘红波, 陈世来. 《劳动合同法》、企业投资与经济增长[J]. 经济研究, 2017(4): 92–105. |

| [13] | 秦广强, 江治强. 中国城乡困难人群的社会心态与社会参与——基于一项全国抽样调查数据的分析[J]. 调研世界, 2019(3): 11–15. |

| [14] | 屈小博. 《劳动合同法》的实施有效吗? ——来自“中国企业—员工匹配调查(CEES)”的微观证据[J]. 劳动经济研究, 2017(5): 82–101. |

| [15] | 沈永建, 范从来, 陈冬华, 等. 显性契约、职工维权与劳动力成本上升: 《劳动合同法》的作用[J]. 中国工业经济, 2017(2): 117–135. |

| [16] | 苏红. 员工满意度的影响因素研究[J]. 商业经济, 2019(3): 90–91. |

| [17] | 孙睿君, 李子奈. 不同期限类型劳动合同的工资决定机制及差异——基于中国家庭住户收入调查数据的经验研究[J]. 财经研究, 2010(2): 36–47. DOI:10.3969/j.issn.1001-9952.2010.02.004 |

| [18] | 汪涛, 望海军. 顾客参与对服务人员工作满意度影响研究[J]. 财贸经济, 2008(6): 123–127. |

| [19] | 谢增毅. 劳动力市场灵活性与劳动合同法的修改[J]. 法学研究, 2017(2): 95–112. |

| [20] | 姚先国, 赖普清. 中国劳资关系的城乡户籍差异[J]. 经济研究, 2004(7): 82–90. |

| [21] | 张世伟, 张娟. 劳动合同对农民工劳动报酬分布的影响[J]. 数量经济研究, 2017(2): 38–48. |

| [22] | 周闯, 郭付银. 谁增加了工作满意度: 长期合同还是工作安全感?[J]. 宏观质量研究, 2018(2): 87–98. |

| [23] | 朱州, 赵国昌. 上大学会多大程度上推迟初婚年龄? ——基于IV-Tobit模型的估计[J]. 人口学刊, 2019(2): 5–16. |

| [24] | Akee R, Zhao L Q, Zhao Z. Unintended consequences of China’s new labor contract law on unemployment and welfare loss of the workers[J]. China Economic Review, 2019, 53: 87–105. DOI:10.1016/j.chieco.2018.08.008 |

| [25] | Aleksynska M. Temporary employment, work quality and job satisfaction[J]. Journal of Comparative Economics, 2018, 46(3): 722–735. DOI:10.1016/j.jce.2018.07.004 |

| [26] | Beard K M, Edwards J R. Employees at risk: Contingent work and the psychological experience of contingent workers[A]. Cooper C L, Rousseau D M. Trends in organizational behavior[M]. Chichester: John Wiley & Sons, 1995. |

| [27] | Benach J, Amable M, Muntaner C, Benavides F G. The consequences of flexible work for health: Are we looking at the right place?[J]. Journal of Epidemiology & Community Health, 2002, 56(6): 405–406. |

| [28] | Beynon M J, Heffernan M, McDermott A M. Psychological contracts and job satisfaction: Clustering analysis using evidential C-means and comparison with other techniques[J]. Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, 2012, 19(4): 247–273. DOI:10.1002/isaf.1334 |

| [29] | Callea A, Urbini F, Ingusci E, et al. The relationship between contract type and job satisfaction in a mediated moderation model: The role of job insecurity and psychological contract violation[J]. Economic and Industrial Democracy, 2016, 37(2): 399–420. DOI:10.1177/0143831X14546238 |

| [30] | Clark A E. Job satisfaction and gender: Why are women so happy at work?[J]. Labour Economics, 1997, 4(4): 341–372. DOI:10.1016/S0927-5371(97)00010-9 |

| [31] | Conley T G, Hansen C B, Rossi P E. Plausibly exogenous[J]. Review of Economics and Statistics, 2012, 94(1): 260–272. DOI:10.1162/REST_a_00139 |

| [32] | De Cuyper N, Notelaers G, De Witte H. Job insecurity and employability in fixed-term contractors, agency workers, and permanent workers: Associations with job satisfaction and affective organizational commitment[J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2009, 14(2): 193–205. DOI:10.1037/a0014603 |

| [33] | Dekker F. Labor flexibility in the public sector: A literature review[J]. Gedrag en Organisatie, 2017, 30(4): 244–262. |

| [34] | Gao Q, Yang S, Li S. Labor contracts and social insurance participation among migrant workers in China[J]. China Economic Review, 2012, 23(4): 1195–1205. DOI:10.1016/j.chieco.2012.09.002 |

| [35] | Green C P, Heywood J S. Flexible contracts and subjective well-being[J]. Economic Inquiry, 2011, 49(3): 716–729. DOI:10.1111/j.1465-7295.2010.00291.x |

| [36] | Guest D. Flexible employment contracts, the psychological contract and employee outcomes: An analysis and review of the evidence[J]. International Journal of Management Reviews, 2004, 5-6(1): 1–19. DOI:10.1111/j.1460-8545.2004.00094.x |

| [37] | Herzberg F, Mausner B, Snyderman B B. Motivation versus hygiene[J]. Motivation to Work, 1959: 113–119. |

| [38] | Martínez G, De Cuyper N, De Witte H. Review of temporary employment literature: Perspectives for research and development in Latin America[J]. Psykhe, 2010, 19(1): 61–73. |

| [39] | Oliveira J. The value of children: Inter-generational support, fertility, and human capital[J]. Journal of Development Economics, 2016, 120: 1–16. DOI:10.1016/j.jdeveco.2015.12.002 |

| [40] | Roodman D. Fitting fully observed recursive mixed-process models with cmp[J]. Stata Journal, 2011, 11(2): 159–206. DOI:10.1177/1536867X1101100202 |

| [41] | Wilczyńska A, Batorski D, Sellens J T. Employment flexibility and job security as determinants of job satisfaction: The case of Polish knowledge workers[J]. Social Indicators Research, 2016, 126(2): 633–656. DOI:10.1007/s11205-015-0909-6 |