2020第46卷第9期

2. 国家发展和改革委员会 国土开发与地区经济研究所,北京 100038

2. Institute of Spatial Planning & Regional Economy,National Development and Reform Commission P.R.C,Beijing 100038,China

一、引 言

作为突发卫生事件,新冠肺炎疫情对中国乃至全球产生了重大而深远的影响,也考验着各国政府的公共政策及治理能力。2019年12月1日,武汉市发现新型冠状病毒肺炎病例。2020年1月23日,武汉市封锁城市交通。1月25日,中央政治局会议全面部署疫情防控工作,正式掀起了一场全国“战疫”。这次新冠肺炎疫情是新中国成立以来发生的传播速度最快、传染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。截至2020年3月8日,中国累计确诊8万多人,死亡3千多人。Qiu等(2020)研究发现,1月下旬时1个病例平均可传染3人,2月底时则降至1.2人(湖北以外地区1人仅传染0.6人)。Pan等(2020)研究发现,新冠肺炎病毒在中国的有效繁殖数从1月26日的3.0下降到3月1日的0.3。上述研究表明,中国已遏制住新冠病毒的传播。当然,由于新冠病毒的变种多、传染力强等原因,疫情具有长期反复爆发的可能。

与非典疫情相比,新冠肺炎疫情的控制时间较短。“非典”始于2002年11月,2003年4月进入全国性防疫状态,当年6月得到有效控制,前后历时7个月;而“新冠”始于2019年12月,2020年1月开启全国防疫战,到2月底基本得到控制(Qiu等,2020),历时仅3个月。从时间上可以看出,中国公共政策的效率得到明显提升,这离不开现代信息技术的支持。与人工记录、填表统计和排查筛选等传统方式相比,大数据技术已运用到此次疫情防控的发现、处置和决策等环节,成为抗击新冠肺炎疫情的重要手段。在疫情防控中,信息技术的应用主要是依靠政务信息化,因为政府是收集、处理和发布疫情信息以及制定公共政策的主要责任主体。

信息化一直是中国政府提高自身治理能力的重要抓手,为应对疫情奠定了坚实的基础。利用政务信息系统,可以及时发现、追踪和隔离病例及密切接触者,阻断传播途径,从而为控制疫情蔓延和及时治疗病患提供强有力的支持。从这个意义上讲,这次疫情成为检验各地政务信息化建设效果的“试验场”。本文以新冠肺炎疫情作为准自然实验,检验信息化是否提高了公共政策效率。

由于新冠肺炎疫情的医学研究和疫苗开发周期较长,①利用信息化手段及时有效识别和分离病例成为疫情防控的关键任务(Ferguson等,2006;Cohen和Kupferschmidt,2020)。中国在疫情防控中的主要做法是,在社区、村镇和县市层面快速掌握个人健康信息,及时隔离和治疗。习近平(2020)提出,将疫情防控的关口前移,利用信息技术,及时发现,有效预防,方可避免小病酿成大疫。Qiu等(2020)研究发现,中国实施的隔离、“封城”以及小区封闭管理等措施有效避免了140万人感染和5.6万人死亡。Tian等(2020)认为,中国的防控举措使新冠肺炎病例减少了96%。Fang等(2020)研究发现,仅武汉“封城”这一项措施就减少了65%的病例。尽管全球主要国家都在加强信息化建设,但是中国在疫情防控中的信息掌握和处理能力更强,防控效果也更好。Clark(2020)认为,隔离在中国起到了很好的作用,但在意大利等西方国家的效果欠佳,这是因为政府对基层信息掌握不利,民众主动上报信息和接受检测的意识不强。Ferguson等(2020)认为,如果政府不能采取强有力的信息识别和隔离策略,最终将导致英国约25万人死亡、美国约120万人死亡。美国皮尤研究中心的一项调查表明,65%的美国人认为特朗普政府对新冠肺炎疫情的应对较为迟缓(Doherty等,2020)。

同时,政务信息化的实施效果会受到社会信用的影响。尽管地方政府设置了细致的基于大数据的政务信息系统,但是仍然难以精准覆盖所有人。目前,中国有10万多个社区,平均每名社区干部要面向成千上万家住户,他们之间缺少血缘、亲缘等直接联系,对个人特征缺少了解。因此,对人的管控,只能以抽象的信息为抓手,但信息的准确性和政策的执行力都依赖于人的信用水平。正因如此,虚假信息、欺骗瞒报事件频频发生,甚至有人故意传染给他人。此外,当地人与外地人的矛盾、邻里间的矛盾以及业主与租户的矛盾较为突出,不利于疫情防控,也不利于长期的社会治理。因此,仅依靠政务信息化是不够的,其效果还依赖于当地的社会信用水平。在社会信用好的地方,政务信息化对疫情防控的效果更佳,相反则大打折扣。

本文的研究贡献主要体现在:第一,检验了政务信息化对疫情防控的影响,据此分析了其对公共政策效率和政府治理能力的作用。信息化对政府治理的作用是显而易见的,但缺少切实的实证检验。此次疫情提供了准自然实验,也为今后处置类似的突发事件积累了经验。第二,探讨了社会信用的交互作用。政务信息化要发挥作用,需动员基层政府和民众,而这离不开社会信用。研究发现,部分地区的社会信用意识淡薄,制约了政务信息化发挥应有的作用。第三,挖掘了中国应对新冠肺炎疫情中的政务信息、社区治理等方面的经验做法,为常态化疫情防控和政务信息化建设提供了有针对性的建议。

余下部分安排如下:第二节介绍制度背景,提出研究假说;第三节是研究设计,介绍识别策略、主要变量和描述性统计;第四节检验政务信息化对疫情防控的影响以及社会信用的交互作用,并处理内生性问题,进行稳健性检验;第五节检验社区层面的人口信息登记对疫情防控的影响;最后是结论和政策启示。

二、制度背景与研究假说

(一)政务信息化的制度背景

20世纪90年代初,美国克林顿政府首次提出了借助信息技术实现“电子政府”(E-Government)的概念。OECD(1998)指出,各国要善于利用信息技术来提高公共决策效率和治理能力。中国的政务信息化也始于20世纪90年代,当时启动了“金卡”“金桥”“金关”三个事关重大国计民生的行业信息化工程。

政务信息化最早以信息公开或信息发布为主。2007年,国务院审议通过《政府信息公开条例》,随后各省市陆续出台推行政务公开的具体措施,明确政务公开的内容、形式、标准和具体要求,形成了相对完整的自上而下的政务公开制度体系。2011年,中办国办印发的《关于深化政务公开加强政务服务的意见》明确规定,按照公开为原则、不公开为例外的要求,及时、准确、全面公开群众普遍关心、涉及群众切身利益的政府信息。政府信息公开的具体表现形式包括开通政府网站、办理依法申请公开信息、扩大财政预算公开范围等。

之后,在信息公开的基础上,增加了网络问政、市长热线等内容,注重收集信息,回应民意。随着网络技术的发展,政府与民众的互动形式和程度不断增加。一方面,政府官员通过网络与民众进行直接互动。2008年6月20日,胡锦涛通过人民网与网友们在线交流,并称互联网是“做事情、做决策,了解民情、汇聚民智的一个重要渠道”。另一方面,政府部门通过开设留言板、邮箱和博客,设立网络新闻发言人等各种形式在网上了解民情,公开征集民意。Distelhorst和Hou(2017)向336个市长信箱发送了五轮共1225封邮件,收到市长办公室的有效回应比例高达43%,这一比例高于欧美政府,表明中国政府的政务信息化水准较高。

十八大以来,中国的政务信息化建设进入快车道,且以增强在线服务为主。2018年6月,国务院办公厅印发《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案》,要求到2018年底,“一网、一门、一次”改革初见成效。2018年,中国在线政务服务用户规模达3.94亿人,占网民总数的47.5%。2019年10月,国务院颁布《优化营商环境条例》,提出加快建设全国一体化在线政务服务平台,推动政务服务事项在全国范围内实现“一网通办”。

同时,政务信息化从信息收集、公开、办事逐步向决策延伸。大数据不仅是一场技术和经济革命,更是一场国家治理的变革。2017年12月,习近平在主持中央政治局第二次集体学习时强调,“要运用大数据提升国家治理现代化水平,建立健全大数据辅助科学决策和社会治理的机制,实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。”政府在获得大量数据的同时,也在强化数据应用的深度,通过对海量、动态、高增长、多元化、多样化数据的高效处理,快速获得有价值的信息,提高公共决策能力,改变国家治理的架构和模式,其中一个具体表现是成立统筹数据管理的专门部门。

(二)政务信息化与疫情防控

国家只有收集、储存、检索和处理在其管辖范围内的人口、活动和资源的精准信息,才能有效治理社会(Brambor等,2020)。然而,信息在传递过程中存在失真现象,管理层级越多、越长,上级接收到的信息质量越差(Dessein,2002)。Dixit和Londregan(1995)发现,由于存在信息垄断和逆向选择,只能选择参与者的信息和激励相一致的政策。Qian等(2006)认为,中国采用的是M型治理结构,地方政府承担相对独立的改革发展任务。邓小南(2019)发现,中国古代言路阻滞、信息扭曲现象严重,信息大多是经过各级官员加工处理后的。国外也面临同样的问题。Kessler(2014)发现,出于对本地利益的考虑,美国地方议员在向上反馈信息时,会多报相关政策的成本或者少报收益。而政务信息化可以缓解这一行政层级体制下的信息失真和信息垄断问题,使信息流动更加扁平化(Dunleavy等,2006;张楠,2015;江小涓,2018)。政务信息化的积极作用在中国各地的疫情防控中得到展现。

第一,及时收集疫情信息。Gil-Garcia(2014)认为,在信息技术推动下,政府可以实现更加灵活和有弹性的治理活动。中国人口众多,各级官员往往不能直接了解民众的个体信息,因而对人的管控只能以信息为抓手。通过人们所在的社区(发放通行证和测量体温等)、所属的单位(汇报个人健康状况和外出情况等)以及所进入的公共场所(人脸识别和微信扫码等)进行网格化管理,实时掌握人们的身份、健康和行动轨迹等信息,精准识别和准确了解当地的疫情风险(包括总体态势、区域分布和动态变化等)。竺乾威(2008)发现,信息技术的发展可以促进政府管理从分散走向集中,从破碎走向整合。与传统的纸质记录相比,数字信息采集、处理、校验和使用的效率和便捷性大幅提升,规避了数据重复填报、信息孤岛等问题;同时,据此给出出行证、健康码等证明文件,申办效率、使用便捷性和场景弹性等也大大提升。

第二,基于收集的信息部署疫情防控,调配人员和物资。政务信息化可以使政府部门在短时间内快速掌握各种信息,最大程度地缩短反应时间,协助做出精准的防疫决策。Buckee等(2020)认为,人口流动、社交距离等信息的有效传递可以帮助官员了解哪种信息或政策是最有效的。公共政策的议事日程是权力的重要体现,优先事项可以获得更多的公共资源(王绍光,2006)。各地政府及时启动重大突发公共卫生事件一级响应,将疫情防控作为首要任务,医疗、电信、治安、出入境等各部门联防联控,为防疫提供各类资源和数据支持。同时,政府通过筛选和处理各类数据,可以分析疫情动态和民众反馈,实现政府治理的精细化与精准化。

第三,及时发布疫情信息和防疫知识。各级政府及时发布疫情数据,提升疫情预警能力(华生等,2020);发布各区域疫情分布,加强对车站、商场、医院等高风险区域的有效防控;发布医疗卫生和防控知识,让民众养成良好的卫生习惯。Kalyanaram和Muralidharan(2011)以及毛振华等(2020)认为,来自政府、社会组织和朋友的一些细小的“助推”可以促进人们的疾病管理与预防行为。Aguero和Beleche(2017)研究发现,突发的公共卫生事件可促使民众积极获取医疗卫生知识,推动改善健康习惯。

只有建立在信息的基础上,才可以准确地区分确定感染者和疑似感染者,区分有可能感染和不太可能感染的人,采取隔离的方式来控制病毒传播。基于上述分析,本文提出以下假说:

假说1:政务信息化可以改善疫情防控效果,提升公共政策效率。

(三)政务信息化与社会信用

一旦做出公共决策,政务信息化的主要作用就是执行。尽管技术手段越来越先进,但是始终离不开社会信用的支撑。社会信用在中国是一个较为宽泛的概念,2014年国务院印发的《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)》囊括了政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设四大领域,并明确提出社会信用体系建设的目的是提高社会的诚信意识。王伟(2019)认为,中国语境中的“社会信用”属于广义的诚信概念。社会信用是整个社会各方面的诚信状况的综合反映,在一程度上决定了信息质量和政策效果。

一方面,政务信息化使政民信息更加畅通,但信息质量在很大程度上取决于社会信用。人们的行为嵌于社会关系中(Granovetter,1985;Akerlof和Kranton,2000),现实社会运转的基础是人与人之间的信任以及良好的道德风尚。Gelfand等(2011)认为,中国、日本、韩国、新加坡等东亚国家属于紧密社会,集体对个人有很强的约束力;而欧美是松散社会,政府对基层的掌控能力较弱。此外,信息技术的发展在某些方面削弱了人们的社会信用。Sunstein(1985)指出,信息技术破坏了社会互动的本质,导致了公共媒介的衰落和公众参与的失败。在疫情防控过程中,有的个人或企业因不愿被隔离或停产而瞒报疫情,甚至恶意传染给他人。这就造成政府收集到的疫情信息是不全面、不准确的,导致信息发布和防控决策存在偏差,从而影响了公共政策效果。

另一方面,社区化的疫情监管模式强化了社会信用的重要性。此次疫情主要爆发在人口集中的城市,传染扩散较快,社区首当其冲。然而,城市社区面积大、人口多,缺乏农村乡里间的血缘、亲缘等社会关系纽带,而只能依托抽象的数据信息进行“符号”管控。尽管信息技术监控能力增强,但是“人的组织”被虚化,使得社会信用因稀缺而倍加珍贵。Aghion等(2010)发现,社会信用度低会产生对政府加强规制的内生需求。Jedwab等(2019)发现,欧洲黑死病时期,一个地区的文化传统和意识形态偏好会极大地影响疫情中不同人群的死亡率。Christensen和Laegreid(2005)以及Ma和Christensen(2019)认为,信息化能否提高政府治理能力,在很大程度上取决于社会信用水平。

在信息化和社区化的社会中,政府所掌握疫情数据的全面性、及时性和准确性,在一定程度上依赖于当地的社会信用水平。如果民众刻意瞒报谎报甚至故意违背防疫决策,则防控效果将大打折扣。基于上述分析,本文提出以下假说:

假说2:由于存在虚假信息、隐瞒不报等问题,政务信息化对疫情防控的作用在很大程度上依赖于当地的社会信用水平。

三、研究设计

(一)识别策略

本文样本包括全国所有地级及以上城市,但不包括自治州、盟以及中国港澳台地区。在剔除了数据严重缺失的城市之后,最终的样本包括286个城市。截至2020年3月8日,样本中仅有11个城市没有发现确诊病例,累计病例达8万人,可见疫情范围之广、程度之深。同时,确诊病例呈现出明显的地域差异。即使不考虑武汉市以及湖北省其他城市,各城市间的确诊病例人数也存在很大差异。这很可能是由政务信息化所导致的,这是本文要检验的核心问题,计量模型设定如下:

| coronavirusi=α0+α1egovernmenti+λXi+εi | (1) |

其中,被解释变量coronavirus包括各城市新冠肺炎疫情造成的确诊病例patient和死亡人数toll,解释变量egovernment表示各城市的政务信息化水平。X表示一系列控制变量,首先需要控制的是与武汉的联系程度(connection),下文将详述其测算方法。我们还控制了各城市的经济社会发展情况,包括常住人口(万人)的自然对数(pop)、地区生产总值(亿元)的自然对数(gdp)、第三产业增加值占GDP比重(tgdp)、公共财政收入(万元)的自然对数(fisinc)、卫生和社会福利业从业人数的自然对数(employees_health)、医院床位数的自然对数(hospital)、医生人数的自然对数(doctor)、在校大学生人数的自然对数(college)、货物出口额与GDP的比值(export)、货物进出口额与GDP的比值(trade)以及接入互联网户数(万户)的自然对数(internet)等变量,数据来自《中国城市统计年鉴2019》和《中国人口和就业统计年鉴2019》。

本文还将检验社会信用状况的交互作用。政务信息化主要是政府之间、政府与民众之间的信息流通以及基于信息的相关决策,帮助发现病例并给予隔离和诊治等处理。而社会信用可促使民众及时准确地上报信息,政府可以基于全面准确的信息做出精准决策。我们在式(1)中引入社会信用变量(credit)。

| coronavirusi=α0+α1egovernmenti+α2crediti+α3egovernmenti×crediti+λXi+εi | (2) |

此外,在内生性处理和稳健性检验过程中,本文还使用了以下变量:地理距离(distance)、每万人的邮政局(所)数量(post_offices)、电信业务收入(万元)的自然对数(tele_revenue)、腾讯公司编制的数字指数(tencent_index)、市委书记年龄(birth)和任期(tenture)、公共部门人数(employees_public)以及城市等级(rank)。

(二)变量定义

1. 疫情防控

中国新冠肺炎疫情的全面防控工作开始于2020年1月下旬,到3月8日基本得到控制,每日新增病例为两位数,绝大多数城市都是零增长。此后,工作重点逐渐由防控疫情转向有序复工,各地零星出现的病例主要是境外输入的,主要受到国际交往、商务活动等因素的影响,偶然性较强。因此,本文的样本期截至3月8日。

政府的政务信息化水平是一个相对稳定的数值,不会每天都发生变化,所以它与每日新增确诊病例和死亡人数的直接关联性不强。当日确诊病例较多既可能是因为政务信息化水平较高,发现病例比较及时,也可能是因为政务信息化水平较低,大范围传染后才发现较多病例。因此,我们并不关心每日新增情况,而是重点研究整个疫情期间的防控结果。具体地,我们使用中国所有地级及以上城市在2019年12月至2020年3月8日的累计确诊病例(不含境外输入)和累计死亡人数来反映各城市的疫情防控情况,包括四个指标:累计确诊病例与当地人口的比值(patient1)、累计确诊病例的绝对数(patient2)、②累计确诊病例的自然对数(patient3)以及每万人中的死亡人数(toll)。

2. 政务信息化

从发展历程和内容来看,中国的政务信息化主要涉及信息公开、信息收集和信息处理。前两者有相通之处,侧重信息的流通,主要表现为官网、微博和微信等对外发布平台以及基于平台的官民互动。信息处理则相对复杂,它是基于大数据做出行政决策,既包括常规性审批事项从线下转到线上,也包括基于数据对非常规性事务做出公共决策(如启动重大突发公共卫生事件一级响应)。

衡量各城市的政务信息化情况,需要全面考虑信息公开、收集和线上服务等因素。Ma和Zheng(2019)发现,线上服务比信息公开更能让政府获得民众的满意。本文采用赵勇(2019)的测算数据,综合政府官网上信息公开数量、政务微博竞争力指数、财政透明度以及行政审批中心的进驻部门数量等多个指标,得到各城市的电子政务得分,作为政务信息化的代理变量(egovernment)。

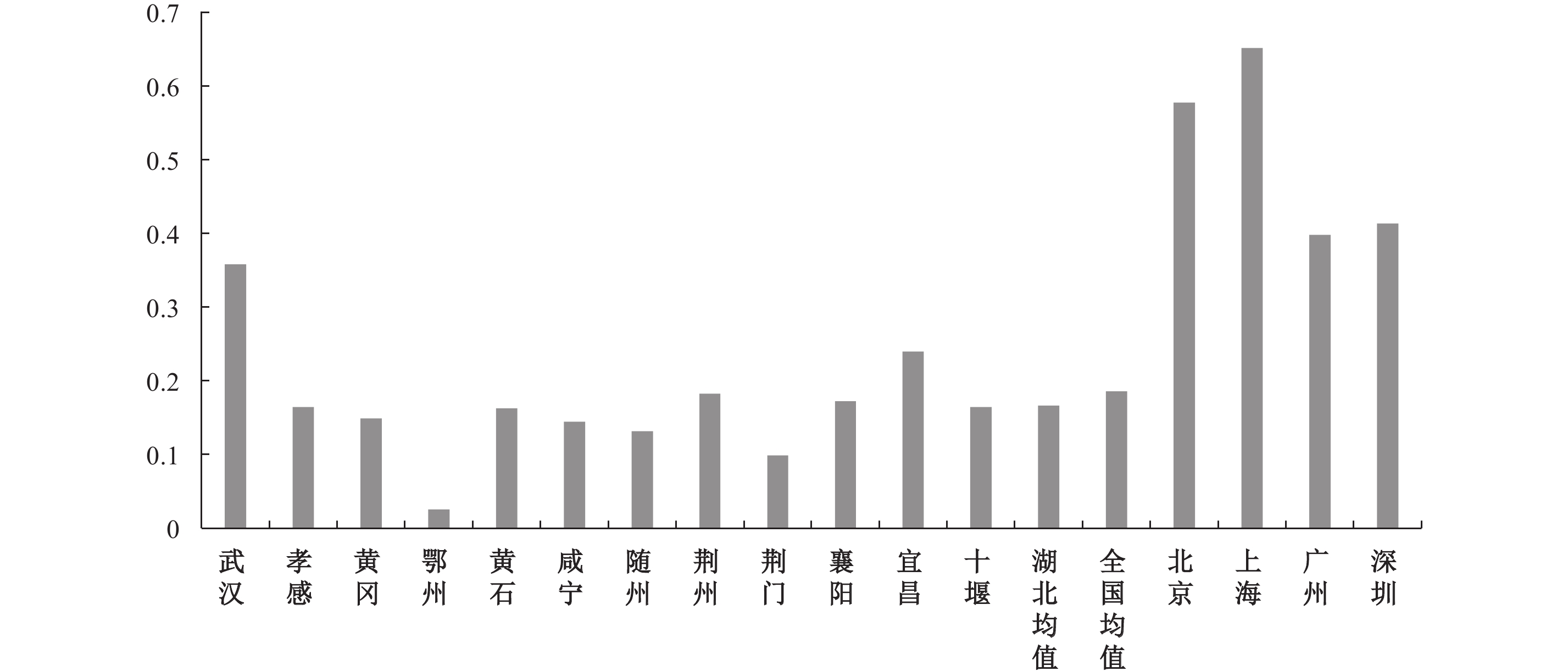

|

| 图 1 湖北12个城市及全国一线城市的政务信息化情况 |

3. 社会信用

目前,中国正在以中国人民银行征信系统、全国信用信息共享平台、国家企业信用信息公示平台等为基础,致力于搭建信用监管体系。但这一社会信用制度仍没有全面落实(王伟,2019),且存在不够客观、不够准确等问题(沈岿,2019)。例如,2019年,江苏天嘉宜化工有限公司发生爆炸事件,导致至少78人死亡,而该企业是江苏省通过信用管理贯标验收的企业。

为此,本文使用微观数据来测度各城市的社会信用水平。近年来,随着互联网和智能手机的普及化,网上订房逐渐成为人们商务、旅游等各类出行的必备程序。网上订房不仅便捷,而且可以在规定日期内无成本取消,获得越来越多人的青睐。正是因为无成本取消这一特征,网上订房履约情况可以较好地反映当事人的真实信用水平(不是受到外力约束而被迫履约)。具体地,我们使用携程客房订单的履约率来度量社会信用。携程是中国国内最大的网上酒店预订服务商之一,每天处理和记录着各个城市用户的海量订单。我们通过爬虫技术,得到2019年12月的携程客房订单数据,③将个人订单数据加总到城市层面,使用“实际完成订单数量/订单总量”来衡量社会信用(credit),数值越大表明城市的社会信用水平越高。

4. 与武汉的联系程度

传染病的一个特征是从中心向外扩散。其他城市与疫情爆发地的联系越紧密,人流越大、越频繁,疫情压力就越大。Jedwab等(2019)在研究13世纪欧洲黑死病时,将距瘟疫发源地意大利墨西拿的距离作为各地疫情严重程度的工具变量。因此,我们需要控制各城市与武汉的联系程度(connection)这一变量。

随着经济社会的发展和交通技术的变革,地理距离已很难准确判断不同城市的联系程度。Jia等(2020)研究发现,大规模、分散和突发的人口流动可以将局部爆发的疫情扩大为广泛的流行病。因此,需要在地理距离的基础上进一步准确刻画城市间的人口流动情况。具体地,我们通过爬虫技术掌握了2019年12月④全国各地通过携程预订武汉客房的情况,在剔除了武汉当地订单、海外订单以及无法识别来源地的订单后,得到全国所有地级及以上城市预订武汉客房的总数,进而计算得到各城市的占比情况。这可以衡量各城市与武汉的人员和商贸联系程度,占比越大表示与武汉的联系越紧密,受到的疫情冲击可能就越大,管控难度也就越大。这一指标包含地理因素,如湖北省内城市、相邻省份城市、长江经济带城市往往与武汉的联系更紧密;同时,又不同于距离指标,附加了经济社会的现实情况,如北京市距离武汉较远但联系紧密,六安市距离武汉较近但联系却较少。需要说明的是,对于武汉这个样本点,connection为空缺值。这样处理是因为城市自身的联系程度较难直接度量,也避免了武汉这个极端值对整体回归结果的影响(武汉确诊病例高达5万人,约占全国的60%)。

(三)描述性统计

截至2020年3月8日,各城市的平均确诊病例为274例,每万人中的确诊病例为0.41例,每万人中的死亡人数为0.014人。政务信息化的平均得分为0.19。携程客房预订履约率达到86.13%,说明社会信用水平较高,但仍有约14%的人不能履约(即不讲信用)。

四、实证结果分析

(一)政务信息化对疫情防控的影响

疫情结果与政务信息化的回归结果见表1。可以发现,不论使用累计确诊病例与当地人口的比值(patient1)、累计确诊病例的绝对数(patient2)、累计确诊病例的自然对数(patient3)还是每万人中的死亡人数(toll),政务信息化(egovernment)的系数都显著为负,而且系数的经济显著性较强。以列(2)为例,城市的政务信息化水平每提高0.1,确诊病例将减少65.6例;以列(3)为例,政务信息化水平每提高0.1,每万人中的死亡人数将减少0.008人,超过其均值的一半。这与Acemoglu和Johnson(2007)的结论一致,他们发现抗疫政策可以大幅降低死亡率。本文还发现,与武汉的联系程度(connection)的系数显著为正,这与现实情况相吻合。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| patient1 | patient2 | toll | patient3 | patient3 | patient3 | |

| egovernment | −2.2074* | −6.5648** | −0.0786* | −3.3817*** | −2.7586*** | −2.5833*** |

| (1.1619) | (2.9553) | (0.0450) | (0.9509) | (0.9539) | (0.9635) | |

| connection | 0.3514** | 1.4263*** | 0.0121** | 0.4311*** | 0.2977*** | 0.2525** |

| (0.1450) | (0.5138) | (0.0052) | (0.1548) | (0.0994) | (0.1015) | |

| distance | −1.1987*** | −0.4373*** | ||||

| (0.1217) | (0.1668) | |||||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 常数项 | −0.7043 | −10.5602* | −0.0095 | −12.0197*** | 7.0668** | −5.2941 |

| (1.7011) | (5.7145) | (0.0624) | (2.2769) | (2.8989) | (3.3773) | |

| N | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |

| 调整后R2 | 0.1138 | 0.1684 | 0.0995 | 0.4756 | 0.6751 | 0.8125 |

| 注:括号内为稳健标准误,*、**和***分别表示10%、5%和1%的显著性水平。下表同。 | ||||||

累计确诊病例自然对数patient3的结果与patient1和patient2较为相似,且其数据更为平滑稳定,为节省篇幅,下面重点对patient3进行检验。表1中列(5)控制了地理距离变量(distance),connection的系数与列(4)相比略有下降,而且connection和distance的系数都在1%的水平上显著,这表明与武汉的地理和经济社会联系是极为重要的影响因素。我们还发现,加入distance并没有影响egovernment的显著性。表1中列(6)进一步控制了省份固定效应,egovernment的系数依然显著为负,证明了结论的稳健性。

(二)社会信用的交互作用

本文引入政务信息化与社会信用的交互项egovernment×credit,结果见表2。可以发现,引入交互项后,政务信息化的显著性下降,而交互项的系数显著为负,表明政务信息化要发挥控制疫情的作用,需依赖当地的社会信用。若当地社会信用较差,则政务信息化的作用将大打折扣。而在社会信用水平较高的地区,政务信息化建设可以取得事半功倍的效果。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| patient1 | patient2 | patient3 | toll | |

| egovernment | −0.211* | −1.3864 | −1.050 | −0.007* |

| (0.112) | (2.8102) | (0.986) | (0.004) | |

| credit | 1.055 | −5.6790 | 3.018 | 0.045 |

| (3.140) | (9.8498) | (3.496) | (0.124) | |

| egovernment×credit | −2.414* | −7.2769** | −3.578*** | −0.087* |

| (1.281) | (3.2241) | (1.042) | (0.050) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 271 | 271 | 271 | 271 |

| 调整后R2 | 0.103 | 0.163 | 0.489 | 0.091 |

(三)稳健性检验

新冠肺炎疫情是一次突发事件,是一个准自然实验,外生性较强。病毒的传播不限于国界、省界、人种、文化以及经济发展程度等因素,所以确诊病例和死亡人数较少受到疫情之外因素的直接影响。当然,这仍不能排除内生性问题。

1. 内生性处理

本文使用每万人的邮政局(所)数量(post_offices)作为政务信息化的工具变量。中国的邮政局往往依据人口分布和民众需求,在各城市的经济社会中心节点设立。同时,邮政局具有很强的公益性,与街道办、社区管委会、乡镇等基层政府的设置具有一定的重叠性。一般而言,邮政局数量较多的地方,政府的管控能力可能较强。Ploeckl(2015)使用邮政数据(邮件、电报、包裹和汇票)来反映地区的信息强度。此外,中国的邮政局原本与电信产业是一体的,邮政局数量多的地方,电信网点也较多,政府信息化建设的基础设施较为充足。因此,邮政局数量与政务信息化相关,但与疫情防控没有直接关联,从而保证了这个工具变量的外生性。当然,邮政局数量与政务信息化的相关性主要基于两者的历史渊源,现实变化情况并没有充分反映出来。因此,本文进一步使用各城市电信业务收入(万元)的自然对数(tele_revenue)作为另一个工具变量。

工具变量回归结果见表3。可以发现,使用工具变量后,确诊病例和死亡人数变量的系数基本上都显著为负,其绝对值明显增大,表明政务信息化确实可以促进疫情防控。第一阶段回归的F值较大,确保了工具变量与政务信息化变量的相关性。Kleibergen-Paap rk Wald F统计量和Hansen J检验显示不存在弱工具变量和过度识别问题。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| patient1 | patient2 | patient3 | toll | |

| egovernment | −20.4130* | −53.8558** | −18.8182** | −0.7145* |

| (10.6666) | (27.3099) | (9.4057) | (0.3904) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 266 | 266 | 266 | 266 |

| 第一阶段回归F值 | 21.35 | 21.35 | 21.35 | 21.35 |

| Kleibergen-Paap rk Wald F统计量 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | 28.76 |

| Hansen J检验P值 | 0.2018 | 0.1090 | 0.1151 | 0.2434 |

| 注:Stock-Yogo检验的原假设是存在弱工具变量,10%临界值为19.93,若Kleibergen-Paap rk Wald F统计量大于该临界值,则拒绝原假设。Hansen J检验的原假设是不存在工具变量过度识别问题,若P值大于0.1,则不能拒绝原假设。 | ||||

2. 使用腾讯指数来衡量政务信息化

腾讯公司开发的微信APP是中国最主要的社交软件之一,也是政务信息化的重要平台。截至2019年底,微信的活跃用户达到11.5亿人,居全球社交软件第三位,仅次于WhatsApp(16亿人)和Facebook(13亿人)。腾讯公司基于微信使用情况(公众号、微信群、微信支付等方面),测算了中国所有城市2019年的数字指数(tencent_index),可以表示各地的信息基础设施情况,在一定程度上决定了政务信息发布和收集的广度和深度。数据来自腾讯研究院发布的《数字中国指数报告2019》。

本文使用tencent_index作为政务信息化的代理变量,回归结果见表4。可以发现,tencent_index的系数都显著为负。与表1中以egovernment作为解释变量的结果相比,tencent_index系数的显著性更强。这进一步验证了政务信息化有助于疫情防控的结论。

| (1)patient1 | (2)patient2 | (3)patient3 | (4)toll | |

| tencent_index | −0.2244*** | −0.8503** | −0.2212** | −0.0078*** |

| (0.0794) | (0.3651) | (0.0940) | (0.0028) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 267 | 267 | 267 | 267 |

| 调整后R2 | 0.1632 | 0.2506 | 0.4859 | 0.1411 |

3. 排除官员特征、公共部门人数和城市等级的干扰

中国各地的疫情防控不仅依靠了数字化技术,也动员了大量人力,主要是政府工作人员、公共管理领域人员以及社会组织人员。上文已控制了财政收入这一衡量政府能力的变量(Besley和Persson,2009,2010),但若不能有效控制政府官员与公共部门人数,则政务信息化对疫情防控的作用仍可能是不干净的。王贤彬和徐现祥(2008)、徐现祥和王贤彬(2010)以及余泳泽和杨晓章(2017)等文献的研究表明,年龄和任期是决定官员行为的重要因素。本文分析了截至2020年1月286个地级及以上城市的市委书记个人简历,发现绝大多数是男性(仅9人是女性),84%具有研究生学历,这两方面的个体差异较小,但他们的年龄和任期存在较大差异。因此,本文使用年龄(birth)和任期(tenture)来刻画市委书记的个人特征。同时,本文还控制了公共部门人数,用公共管理领域和社会组织从业人数的自然对数(employees_public)来表示。

中国地级及以上城市可以划分为直辖市、副省级城市、非副省级省会城市和普通地级市四个等级,不同等级的城市可以调动的行政资源不同(江艇等,2018)。等级较高的城市在疫情防控中可能表现出较强的“治理能力”,这可能并非来自政务信息化,而仅仅来自城市等级,从而可能对研究结论产生干扰。为此,本文控制了城市等级变量(rank),对于直辖市、副省级城市和非副省级省会城市,rank取值为1,其他为0。

回归结果见表5。可以发现,市委书记的年龄和任期对疫情防控没有显著影响;公共部门人数确实可以降低确诊病例和死亡人数,说明相关人员在疫情防控中发挥了积极作用;城市等级对确诊病例和死亡人数的影响不显著,说明城市等级高低与疫情防控效果无关。政务信息化的系数基本上仍显著为负,本文基本结论保持稳健。

| (1)patient1 | (2)patient2 | (3)patient3 | (4)toll | |

| egovernment | −1.6957* | −4.7566** | −2.9122*** | −0.0603 |

| (0.9810) | (2.2413) | (0.8748) | (0.0382) | |

| birth | −0.0143 | −0.0263 | −0.0194 | −0.0005 |

| (0.0146) | (0.0421) | (0.0243) | (0.0005) | |

| tenture | 0.0052 | 0.1082 | −0.0094 | 0.0007 |

| (0.0348) | (0.1960) | (0.0504) | (0.0014) | |

| employees_public | −0.8047* | −1.3952** | −0.9470*** | −0.0290* |

| (0.4233) | (0.6957) | (0.3375) | (0.0160) | |

| rank | −0.1470 | −0.6507 | −0.3165 | −0.0043 |

| (0.1413) | (0.5190) | (0.2583) | (0.0049) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 270 | 270 | 270 | 270 |

| 调整后R2 | 0.1427 | 0.2067 | 0.5049 | 0.1247 |

五、进一步讨论:社区信息登记的作用

与欧美国家不同,中国的住宅小区大多是封闭的,并设有街道办、居委会等基层政府组织,在疫情防控中起到了一线作用。欧美政府没有社区抓手,即使在“封城”之后,也很难对民众进行实时检测和跟踪。例如,意大利在疫情早期阶段就做出了“封城”决定,但实际上未能控制住社区活动,造成城内疫情持续发酵。Flaxman等(2020)发现,由于没有在社区层面进行有效检测和隔离,欧洲的实际感染人数持续攀升,且远高于已确诊人数。Peto(2020)模拟发现,与无目标的随机隔离相比,在大规模检测基础上的有目标隔离可以更快更高效地遏制病毒传播。社区防疫是中国疫情防控的重要特征,其基本做法是在各小区(村庄和公共场所)门口设置信息登记岗哨,通过人工填表、扫码、手机APP等方式,即时收集民众的健康信息和过去14天的历史行程。

Brambor等(2020)发现,与美国、英国、法国、加拿大、澳大利亚和新西兰等发达国家相比,中国基层政府的信息掌握力更强,能够及时获得民众的家庭构成、住址、财产、犯罪记录等信息。因此,社区层面的人口信息登记很可能是中国比欧美国家更快抑制疫情传播的原因。由于数据可得性问题,我们难以全面了解社区的信息掌握情况,但可以从计划生育数据中窥知一二。

计划生育是中国的一项基本国策,写入了《宪法》和《婚姻法》。从1980年全国人大五届三次会议明确提倡“只生育一个孩子”算起,至今已实施40年。尽管计划生育政策在不同的时期、民族和省市之间存在差异,但是都有严格执法要求,这引发了超生、偷生、人造双胞胎、性别比例失调等现象(Whyte等,2015;Huang等,2016;Zhang,2017)。社区基层政府是一线的责任主体,其工作是登记人口信息,发放准生证。这与疫情防控中社区登记人口信息、发放通行证的做法类似。是否及时准确掌握民众的相关信息是政府工作绩效的重要决定因素。

本文使用2010年各地的计划生育率(符合计划生育政策的出生人数与同期出生总人数的比值)来间接刻画社区信息登记,数据来自《中国人口和就业统计年鉴2011》。之所以使用2010年的数据,是因为2011年以后,中国政府相继实施了“双独二孩”“单独二孩”“全面二孩”政策,执行计划生育政策的意愿下降,所以不能反映社区政府的实际监控能力。同时,考虑到2010年的历史数据不能充分反映当前的信息掌握能力,本文将计划生育率(birthplan)与2019年中国各地民众微信使用情况(tencent_index)相乘来反映社区的信息掌握能力。

回归结果见表6,birthplan×tencent_index的系数显著为负,说明社区的信息掌握能力越强,疫情防控效果越好。同时,加入社区的信息掌控能力(birthplan×tencent_index)之后,egovernment系数的显著性下降。当以patient1和toll作为被解释变量时,egovernment不再显著。这是因为社区是地方政府的组成部分,社区的信息掌控能力是电子政务的重要组成部分,birthplan×tencent_index减弱了egovernment的作用,导致egovernment的显著性下降。

| (1)patient1 | (2)patient2 | (3)patient3 | (4)toll | |

| egovernment | −1.7986 | −4.9805* | −3.0354*** | −0.0644 |

| (1.1735) | (2.7019) | (1.0533) | (0.0452) | |

| birthplan×tencent_index | −0.2291*** | −0.8854** | −0.2191** | −0.0079*** |

| (0.0836) | (0.3870) | (0.0996) | (0.0030) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 267 | 267 | 267 | 267 |

| 调整后R2 | 0.1776 | 0.2628 | 0.5078 | 0.1541 |

六、结论与政策启示

新冠肺炎疫情的范围之广、程度之深前所未有,成为对中国政府治理能力的一次大考。疫情防控过程中迫切需要及时识别和隔离病例,将信息上传下达,基于信息制定有针对性的防控政策,这对政务信息化水平提出了较高要求。本文以此次疫情作为准自然实验,检验了中国286个地级及以上城市的政务信息化水平对疫情防控的作用;同时,以携程客房预订履约率作为衡量指标,检验了社会信用的交互作用。研究发现:第一,政务信息化可以提高疫情防控的公共政策效率。城市的政务信息化水平每提高0.1,确诊病例将减少65.6例,每万人中的死亡人数减少0.008人。第二,政务信息化对疫情防控的作用在一定程度上依赖于当地的社会信用水平。第三,社区层面的人口信息登记在疫情控制中起到了显著作用。使用各城市邮政局数量和电信收入作为政务信息化的工具变量、以腾讯公司编制的数字指数作为替代变量以及控制市委书记个人特征、公共部门人数和城市等级之后,本文基本结论保持稳健。

疫情防控中的经验做法为中国未来的常态化防控、复工复产等公共政策制定,以及政务信息化建设提供了一些的政策启示。第一,从理念上颠覆信息逐级上报的信息传递模式,打破传统组织界限和管理层级,将政务信息化真正贯彻到决策层面,以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化。第二,对于中央已经下放的权力,赋予地方充分的自主决策权,不要受到相关配套权力的制约,减少模糊地带,即要下放就要下放到位。第三,对于未下放的权力,若涉及突发事件等重大事项,要形成中央与地方之间的快速决策机制。第四,政务信息化建设要与当地社会信用相结合,及时弥补社会信用短板,实现两者良性互动格局。第五,加强公众监督,以公众监督和媒体信息倒逼政府信息披露和官员问责,利用个人和企业的信息化技术来协助政府提升政务服务水平,提高公共政策效率。

① 与2003年非典疫情一样,新冠肺炎疫情并不是靠发现病毒和研制疫苗控制住的,而依靠的是传统的检疫、隔离、消毒、通风、个人防护等卫生措施。这两次疫情至今也没有有效的治疗办法,疫苗仍在研制过程中。

② 为了避免回归系数过大,patient2的单位为百人。

③ 我们委托某小型科技公司通过爬虫技术获取数据,仅用于学术研究,不涉及酒店的名称、客房数量、入住率、价格等商业信息,也不涉及预订者的身份、性别、年龄等个人隐私数据。

④ 之所以使用2019年12月的数据,是因为此时疫情还未公开,尚未对人们的出行产生影响。这一数据能够比较客观地反映其他城市与武汉的联系程度,而且此时的流动人口已具有携带病毒的潜在风险,他们返回所在城市后会对当地造成疫情防控压力。

| [1] | 邓小南. 信息渠道的通塞: 从宋代“言路”看制度文化[J]. 中国社会科学, 2019(1): 101–122. |

| [2] | 华生, 蔡倩, 汲铮, 等. 中国传染病防控预警机制探究——来自新冠病毒疫情早期防控中的启示[J]. 管理世界, 2020(4): 1–12. |

| [3] | 江艇, 孙鲲鹏, 聂辉华. 城市级别、全要素生产率和资源错配[J]. 管理世界, 2018(3): 38–50. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2018.03.004 |

| [4] | 江小涓. 大数据时代的政府管理与服务: 提升能力及应对挑战[J]. 中国行政管理, 2018(9): 6–11. |

| [5] | 毛振华, 王健, 毛宗福, 等. 加快发展中国特色的健康经济学[J]. 管理世界, 2020(2): 17–26. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2020.02.004 |

| [6] | 沈岿. 社会信用体系建设的法治之道[J]. 中国法学, 2019(5): 25–46. |

| [7] | 王绍光. 中国公共政策议程设置的模式[J]. 中国社会科学, 2006(5): 86–99. |

| [8] | 王伟. 失信惩戒的类型化规制研究——兼论社会信用法的规则设计[J]. 中州学刊, 2019(5): 43–52. |

| [9] | 王贤彬, 徐现祥. 地方官员来源、去向、任期与经济增长——来自中国省长省委书记的证据[J]. 管理世界, 2008(3): 16–26. |

| [10] | 习近平. 全面提高依法防控依法治理能力 健全国家公共卫生应急管理体系[J]. 求是, 2020(5): 4–8. |

| [11] | 徐现祥, 王贤彬. 晋升激励与经济增长: 来自中国省级官员的证据[J]. 世界经济, 2010(2): 15–36. |

| [12] | 余泳泽, 杨晓章. 官员任期、官员特征与经济增长目标制定——来自230个地级市的经验证据[J]. 经济学动态, 2017(2): 51–65. |

| [13] | 张楠. 公共衍生大数据分析与政府决策过程重构: 理论演进与研究展望[J]. 中国行政管理, 2015(10): 19–24. DOI:10.3782/j.issn.1006-0863.2015.10.03 |

| [14] | 赵勇. 中国城市发展环境评价[A]. 刘世锦. 中国经济增长十年展望(2019−2028): 建设高标准市场经济[M]. 北京: 中信出版社, 2019. |

| [15] | 竺乾威. 从新公共管理到整体性治理[J]. 中国行政管理, 2008(10): 52–58. DOI:10.3782/j.issn.1006-0863.2008.10.014 |

| [16] | Acemoglu D, Johnson S. Disease and development: The effect of life expectancy on economic growth[J]. Journal of Political Economy, 2007, 115(6): 925–985. DOI:10.1086/529000 |

| [17] | Aghion P, Algan Y, Cahuc P, Shleifer A. Regulation and distrust[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2010, 125(3): 1015–1049. DOI:10.1162/qjec.2010.125.3.1015 |

| [18] | Aguero J M, Beleche T. Health shocks and their long-lasting impact on health behaviors: Evidence from the 2009 H1N1 pandemic in Mexico[J]. Journal of Health Economics, 2017, 54: 40–55. DOI:10.1016/j.jhealeco.2017.03.008 |

| [19] | Akerlof G A, Kranton R E. Economics and identity[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2000, 115(3): 715–753. DOI:10.1162/003355300554881 |

| [20] | Besley T, Persson T. The origins of state capacity: Property rights, taxation, and politics[J]. American Economic Review, 2009, 99(4): 1218–1244. DOI:10.1257/aer.99.4.1218 |

| [21] | Besley T, Persson T. State capacity, conflict, and development[J]. Econometrica, 2010, 78(1): 1–34. DOI:10.3982/ECTA8073 |

| [22] | Brambor T, Goenaga A, Lindvall J, et al. The lay of the land: Information capacity and the modern state[J]. Compara- tive Political Studies, 2020, 53(2): 175–213. DOI:10.1177/0010414019843432 |

| [23] | Buckee C O, Balsari S, Chan J, et al. Aggregated mobility data could help fight COVID-19[J]. Science, 2020, 368(6487): 145–146. |

| [24] | Christensen T, Laegreid P. Trust in government: The relative importance of service satisfaction, political factors, and demography[J]. Public Performance & Management Review, 2005, 28(4): 487–511. |

| [25] | Clark R. Italy’s chaotic lockdown proves that draconian pandemic measures don’t work in the west[N]. The Telegraph, 2020-03-10. |

| [26] | Cohen J, Kupferschmidt K. Countries test tactics in ‘war’ against COVID-19[J]. Science, 2020, 367(6484): 1287–1288. DOI:10.1126/science.367.6484.1287 |

| [27] | Dessein W. Authority and communication in organizations[J]. The Review of Economic Studies, 2002, 69(4): 811–838. DOI:10.1111/1467-937X.00227 |

| [28] | Distelhorst G, Hou Y. Constituency service under nondemocratic rule: Evidence from China[J]. The Journal of Politics, 2017, 79(3): 1024–1040. DOI:10.1086/690948 |

| [29] | Dixit A, Londregan J. Redistributive politics and economic efficiency[J]. American Political Science Review, 1995, 89(4): 856–866. DOI:10.2307/2082513 |

| [30] | Doherty C, Kiley J, Asheer N. Most Americans say Trump was too slow in initial response to coronavirus threat[R]. Pew Research Center, 2020. |

| [31] | Dunleavy P, Margetts H, Bastow S, et al. New public management is dead: Long live digital-era governance[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2006, 16(3): 467–494. |

| [32] | Fang H M, Wang L, Yang Y. Human mobility restrictions and the spread of the novel coronavirus (2019-nCoV) in China[R]. NBER Working Paper No.26906, 2020. |

| [33] | Ferguson N M, Cummings D A T, Fraser C, et al. Strategies for mitigating an influenza pandemic[J]. Nature, 2006, 442(7101): 448–452. DOI:10.1038/nature04795 |

| [34] | Ferguson N, Laydon D, Nedjati-Gilani G, et al. Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand[R]. Imperial College London, 2020. |

| [35] | Flaxman S, Mishra S, Gandy A, et al. Estimating the number of infections and the impact of non-pharmaceutical interventions on COVID-19 in 11 European countries[R]. Imperial College London, 2020. |

| [36] | Gelfand M J, Raver J L, Nishii L, et al. Differences between tight and loose cultures: A 33-nation study[J]. Science, 2011, 332(6033): 1100–1104. DOI:10.1126/science.1197754 |

| [37] | Gil-Garcia J R, Helbig N, Ojo A. Being smart: Emerging technologies and innovation in the public sector[J]. Government Information Quarterly, 2014, 31(1): 11–18. |

| [38] | Granovetter M. Economic action and social structure: The problem of embeddedness[J]. American Journal of Sociology, 1985, 91(3): 481–510. DOI:10.1086/228311 |

| [39] | Huang W, Lei X Y, Zhao Y H. One-child policy and the rise of man-made twins[J]. Review of Economics and Statistics, 2016, 98(3): 467–476. DOI:10.1162/REST_a_00567 |

| [40] | Jedwab R, Johnson N D, Koyama M. Negative shocks and mass persecutions: Evidence from the black death[J]. Journal of Economic Growth, 2019, 24(4): 345–395. DOI:10.1007/s10887-019-09167-1 |

| [41] | Jia J S, Lu X, Yuan Y, et al. Population flow drives spatio-temporal distribution of COVID-19 in China[J]. Nature, 2020, 582(7812): 389–394. DOI:10.1038/s41586-020-2284-y |

| [42] | Kalyanaram G, Muralidharan S. Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness[J]. International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, 2011, 5(4): 349–352. DOI:10.1108/17506121111190149 |

| [43] | Kessler A S. Communication in federal politics: Universalism, policy uniformity, and the optimal allocation of fiscal authority[J]. Journal of Political Economy, 2014, 122(4): 766–805. DOI:10.1086/676404 |

| [44] | Ma L, Christensen T. Government trust, social trust, and citizens’ risk concerns: Evidence from crisis management in China[J]. Public Performance & Management Review, 2019, 42(2): 383–404. |

| [45] | Ma L, Zheng Y P. National e-government performance and citizen satisfaction: A multilevel analysis across European countries[J]. International Review of Administrative Sciences, 2019, 85(3): 506–526. DOI:10.1177/0020852317703691 |

| [46] | OECD. Information technology as an instrument of public management reform: A study of five OECD countries[EB/OL]. https://catalogue.nla.gov.au/Record/741538, 1998. |

| [47] | Pan A, Liu L, Wang C L, et al. Association of public health interventions with the epidemiology of the COVID-19 outbreak in Wuhan, China[J]. JAMA, 2020, 323(19): 1915–1923. DOI:10.1001/jama.2020.6130 |

| [48] | Peto J. How to ramp up COVID-19 mass testing immediately in the UK[N]. Financial Times, 2020-03-31. |

| [49] | Ploeckl F. It’s all in the mail: The economic geography of the German empire[R]. Working Paper, 2015. |

| [50] | Qian Y Y, Roland G, Xu C G. Coordination and experimentation in M-form and U-form organizations[J]. Journal of Political Economy, 2006, 114(2): 366–402. DOI:10.1086/501170 |

| [51] | Qiu Y, Chen X, Shi W. Impacts of social and economic factors on the transmission of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in China[J]. Journal of Population Economics, 2020, 33: 1127–1172. |

| [52] | Sunstein C R. Interest groups in American public law[J]. Stanford Law Review, 1985, 38(1): 29–87. DOI:10.2307/1228602 |

| [53] | Tian H Y, Liu Y H, Li Y D, et al. An investigation of transmission control measures during the first 50 days of the COVID-19 epidemic in China[J]. Science, 2020, 368(6491): 638–642. DOI:10.1126/science.abb6105 |

| [54] | Whyte M K, Feng W, Cai Y. Challenging myths about China’s one-child policy[J]. The China Journal, 2015, 74: 144–159. DOI:10.1086/681664 |

| [55] | Zhang J S. The evolution of china’s one-child policy and its effects on family outcomes[J]. Journal of Economic Perspectives, 2017, 31(1): 141–160. DOI:10.1257/jep.31.1.141 |