2020第46卷第9期

2. 湖南师范大学 医学院,湖南 长沙 410013

2. School of Medicine, Hunan Normal University, Changsha 410013, China

一、引 言

自2008年京津城际铁路通车运营以来,我国的高速铁路快速发展,截至2018年底,高速铁路营业里程约3万公里,占世界高速铁路总里程的三分之二,位居世界第一。高铁建设带来了交通发展的一次巨大升级,大大促进了人口、资金和技术等要素的流动,促进了经济增长和产业升级,也在悄然改变着人们的出行方式、生活方式和流动状况,从而可能对人们的健康状况产生直接或间接的影响。已有研究表明,交通基础设施的完善,会大大降低旅行成本,同时提升医疗资源可及性,并且增加居民卫生保健的使用,这都有利于人们健康水平的提升(Banerjee和Sachdeva,2015)。目前,国内对高铁的研究有很多,但是主要集中于其对经济增长的影响,较少有学者关注高铁发展对居民健康的影响。当前我国正在大力推进“健康中国”的建设战略,努力提高全民族的健康水平。同时,现阶段人民健康生活的需要与医疗健康服务发展不充分、不平衡的矛盾仍然十分突出:2016年底,全国三级甲等医院总数为1308,主要分布在各级中心城市,非中心城市的居民想获得优质的医疗卫生服务就不得不到更远的地方问医求诊,而异地就医的往返路程之长、时间之久在一定程度上阻碍了人们健康水平的提升。那么,作为交通发展时代性标志的高速铁路,其建设运营是否有利于缓解人们日益增长的健康需求与医疗供给不充分、不平衡之间的矛盾,从而促进居民健康水平的提升?如果高铁开通有利于居民健康,其影响机制是什么?高速铁路的健康效应在不同人群和不同区域中是否存在差异?这些是本文的研究目的。

目前关于高铁建设的研究主要集中在高铁开通对空间一体化、经济增长等方面的影响。关于高铁与空间一体化,学者们普遍认为高铁的开通提升了区域间的可达性,拓展了城市空间,同时也增强了外围地区与中心地区的一体化联系(Shaw等,2014)。关于高铁对区域经济的影响,学者们大多认为高铁开通能够促进经济发展,尤其是沿线城市的经济发展。高铁开通能够降低企业的运输成本、打破市场分割、扩大市场规模、增加投资与就业以及提升专业化分工等,进而促进经济增长(Lin,2017)。此外,也有部分研究认为高铁建设具有一定的虹吸效应,导致边缘地区服务业就业人数减少、生产要素流失,对经济发展尤其是边缘地区的经济增长带来负面影响(Li和Xu,2018)。

与此同时,大量文献表明公路等交通基础设施建设有利于公共健康。Bell(2012)评估了印度农村公路项目(the Prime Minister’s Rural Road Scheme, PMGSY)的影响效应,发现乡村公路不仅能够改善村民的贸易条件,而且还能够提高他们的教育水平和健康状况。Banerjee和Sachdeva(2015)的研究显示,大规模的公路建设可降低旅行成本,增加了妇女和家庭对预防性卫生保健的使用。在影响路径方面,学者们认为交通基础设施建设可以有效降低交通成本、优化医疗资源配置和提升医疗卫生基础设施的地理可达性等(Airey,1991),并且通过帮助居民获得良好的医疗救助和卫生服务等方式,降低了疾病死亡率和发病时间(Bell和van Dillen,2018)。

纵观现有文献,虽然已有研究表明交通基础设施能够改善居民健康,但是其研究对象主要是公路,关于高铁的研究则主要集中在宏观层面的空间一体化和经济发展等方面,较少有学者关注高铁对居民健康的影响。因此,本文以高铁的开通作为提高各级城市通达度的准自然实验,使用中国健康与养老追踪调查(CHARLS)于2011年、2013年和2015年的全国追踪数据,基于双重差分模型(DID)、社会网络分析方法(SNA)和中介效应模型,较为系统地考察了高铁开通对居民健康的作用效果及影响机制。本文结果显示,高铁开通有利于居民健康。作为交通基础设施的重要组成部分,高铁的高速、快捷能够通过降低时间成本、提高医疗资源可及性、加快医疗资源的流动与集聚和促进区域经济发展等路径为居民健康水平的提升提供优质的医疗资源与经济保障。随着城市在高铁网络中的交通地位不断提升,高铁开通的健康效应将不断增强。此外,高铁开通的健康福利效应在不同的人群和区域中存在差异。

本文的边际贡献可能体现在以下方面:第一,目前关于高速铁路的研究主要集中于其宏观的经济效应,长期忽视了居民这一重要的微观主体,忽视了居民个体的健康状况会形成加总效应,从而对宏观社会的人力资本和经济发展造成深远影响。本文尝试研究高速铁路对居民健康的影响,研究视角具有一定的新意。第二,现有研究大多基于双重差分模型,根据高铁是否开通测算其处理效应。无论高铁线路开通多少,处理效应值都是相同的,无法对已开通高铁城市的处理效应大小进行区分与识别。为了弥补这一缺憾,本文借鉴社会网络分析方法构建高铁网络,对高铁网络联系广度和网络中心性进行刻画,再基于双重差分模型进一步分析已开通高铁的城市的交通地位变化如何影响居民健康。第三,本文利用中介效应模型尝试分析高铁开通对居民健康的影响路径,有助于揭示交通基础设施建设对居民行为选择和区域发展的作用机制。第四,我国的高铁大发展始于2008年京津城际铁路的通车,在十余年后对高铁的快速发展引起的社会和生活变革进行重新审视和评估,可以为我国发展快速铁道交通提供决策参考,也有利于寻找影响公共健康的重要宏观因素,对进一步完善医疗保障体系和加强医疗卫生服务建设具有重要意义。

二、影响机制分析

与本研究直接相关的理论有二,一是Grossman(1972)的健康需求理论,二是新经济地理理论。Grossman的健康需求理论将医疗服务、经济收入等作为健康的重要影响因素,指出年龄等健康折旧率的增加会降低健康资本存量,而维持或提高健康资本存量就必须增加医疗服务等健康投资。与此同时,经济收入的提高将增加居民的健康需求,改善达到均衡时的健康状况。新经济地理理论则将空间距离纳入经济模型,将运输成本引入均衡分析,指出运输成本的下降会产生集聚效应,要素和产业的集聚进一步产生规模经济,实现报酬递增,从而促进经济增长(Krugman,1991)。将健康需求理论和新经济地理理论融入高铁快速发展的背景中来可以发现:一方面,现代化高速铁路网能够减少城市间的地理摩擦、降低运输成本,有利于健康产业的生产要素集聚和增强健康服务供给,从而促进居民健康的提升;另一方面,高铁开通能够促进空间集聚与规模经济,有助于沿线城市的经济增长,为居民健康的改善奠定物质基础。因此,本文将从医疗服务与经济收入两条主线出发,具体分析高速铁路对居民健康的四条影响路径。

第一,缩减城市间的通达时间,产生异地就医效应。高铁的运营时速可达250至350公里/小时,为普通铁路列车的2至3倍,是高速公路汽车的3至4倍。高铁的建设、运营有效地减少了人们往返于各城市的时间成本,增强了空间的邻近性,为人们去更远的医疗机构寻医问诊和享受优质的医疗卫生服务创造了条件。此外,与民航相比,高铁的载客量大、输送能力强、受气候变化的影响小以及正点率高,因此高铁的运营极大地提升了各级城市的可达性,为人们就医和获得更好的医疗条件与卫生服务提供了便利。

第二,提升医疗资源的可及性,产生健康投入效应。长期以来,区域之间和区域内部的医疗资源不平衡为广大居民的健康投入设置了一定障碍。高速铁路的快速发展能够拉近城市间的时空距离,一方面方便了各级城市居民在更远、更好的医疗机构就医,可以获得优质的医疗资源,增加健康投入。另一方面则扩大了医护人员的流动空间,以聘请省内外名医坐诊、手术和讲学等方式加强了区域间的医疗合作,促进先进的医疗技术、管理模式的空间溢出,增强高铁沿线城市的医疗服务能力与健康消费水平。此外,高铁的开通和网络化发展还能够带动生产要素在高铁沿线地区集聚(王雨飞和倪鹏飞,2016),为沿线城市培育和发展健康产业以及增加居民的健康投资创造了条件。

第三,加快医疗资源的流动与集聚,产生资源配置效应。首先,高速铁路的开通增强了医疗资源的流动性,推动先进的医疗技术和诊疗手段在更大范围内的有效利用,促进高铁沿线城市公共健康水平的联合提升。其次,高速铁路的开通提升了沿线城市的通达性,减少了中间品和最终品在流通过程中的空间摩擦(邓涛涛等,2017),促进资本、劳动和技术等生产要素向高铁沿线城市流入,加强了沿线城市基于健康产业链的分工与合作,有利于健康产业的培育和发展。最后,高速铁路的发展优化了沿线城市的区位条件,增强了集聚效应,为人们提供更多、更好的医疗产品和服务,从而有助于提高沿线城市的卫生服务效率和公共健康水平。

第四,促进区域经济发展,产生健康保障效应。现有研究大多认为高铁的开通有利于沿线城市的经济增长,而经济增长又为公共健康提供保障。具体来说,首先,高速铁路作为交通基础设施的重要组成部分,其建设投资具有乘数扩大效应,能够带动相关产业的就业和产出,直接拉动经济增长(李平等,2011)。而高铁开通大幅压缩了城市之间的时空距离,降低了运输成本,打破市场分割,并且增加了区域贸易与市场规模。另外,高铁开通还能提升区域空间可达性。各地区依托比较优势参与社会分工,实现分工专业化,促进生产效率的提高与经济产出的增加。其次,经济发展是居民健康水平提升的有力保障。一方面,经济发展促进了公共卫生支出的增加,有利于居民获得更好的健康教育、预防接种和传染病防治等公共卫生服务。另一方面,经济发展带来居民收入提高与健康投入能力的增强。因此,高铁开通能够促进沿线城市的经济发展,为公共健康提供物质保障。

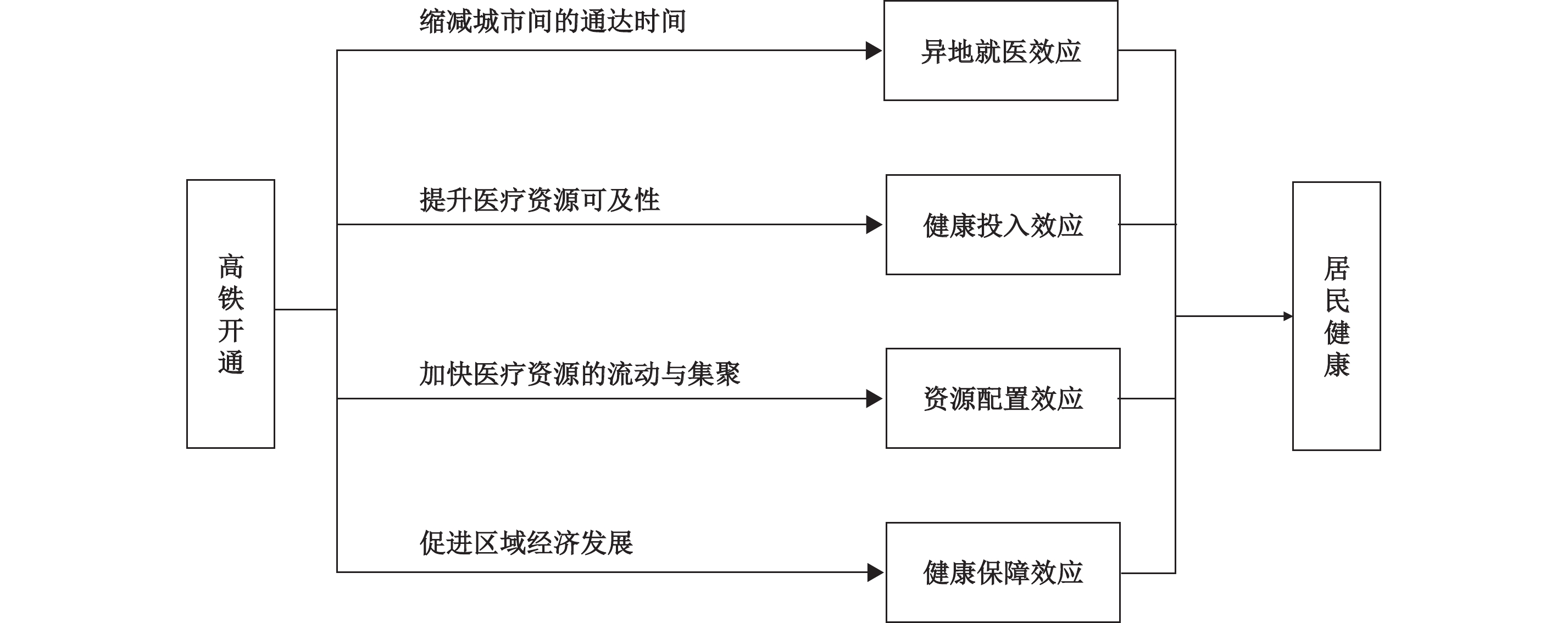

通过机理分析,可以看出高铁运营通过缩减城市间的通达时间、提升医疗资源可及性、加快医疗资源的流动与集聚和促进区域经济发展等路径产生异地就医效应、健康投入效应、资源配置效应和健康保障效应,进而促进居民健康水平的提升。高速铁路对居民健康的影响机制总结如图1所示。

|

| 图 1 高铁开通对居民健康的影响机制 |

三、研究设计

(一)模型设定

为了检验高铁开通对居民健康的影响,本文在机理分析的基础上,构建双向固定效应的双重差分模型进行实证研究。高铁是分地区、逐年开通的,这一事件具有准自然实验的性质,如果居民所在的地级行政区(包括地级市、地区、自治州和盟)有高铁开通,则将其作为实验组。没有高铁的地级行政区域则作为控制组。基于双重差分模型比较控制组与实验组的样本在高铁运营前后的健康状况变化,可以识别高铁对居民健康的影响,模型构建如下:

| $Healt{h_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1}Hs{r_i} \times {T_d} + {\beta _2}{X_{it}} + {\beta _3}{X_{jt}} + {\beta _4}{X_{ct - 1}} + {u_t} + {u_c} + {\varepsilon _{it}}$ | (1) |

其中,Healthit为居民i在t年的健康状况;Hsri为居民i是否处于实验组的虚拟变量,当居民所在的地级行政区有高铁开通,则取值1,否则,取值0;Td是高铁开通运营前后的虚拟变量,运营后,取值1为,运营前,取值0;Xit表示一系列在个人层面上影响居民健康的控制变量,Xjt表示在家庭层面上影响居民健康的控制变量,Xct-1则是在地区层面上影响居民健康的控制变量;ut与uc分别表示年份固定效应与地区固定效应;εit是随机误差项。考虑到高铁开通等宏观层面的因素对居民健康状况的影响可能需要一定时滞,我们将 Td的考察时点取滞后一年,地级行政区层面的控制变量取滞后一年。

(二)样本选择与数据来源

1. 样本选择

本文的研究区域是中国的地级行政区(包括地级市、地区、自治州和盟),为了减轻高铁建设的非随机性,删除在《铁路网中长期规划》等规划文件中明确指出的必经城市(包括省会城市、副省级城市和直辖市),只保留“外围城市”作为研究样本。本文的实证方法是双向固定效应模型,即广义的DID估计,交乘项(高铁×运营)的系数是研究所关注的处理效应,其体现的是实验组内居民的健康状况在高铁运营前后的变化减去控制组内居民的健康状况在高铁运营前后的变化。由于样本的研究时段始于2010年5月,为了能够准确估计处理效应,将2010年5月前已有高铁运营的城市删除。

2. 数据来源

本文使用CHARLS项目组于2011年、2013年和2015年的全国追踪数据为研究样本,样本覆盖全国28个省、自治区和直辖市(宁夏、西藏、海南岛、港澳台除外),包含了约150个县级单位、450个村庄或社区和约1.24万户家庭的2.3万余人。该调查由北京大学国家发展研究院组织实施,采用多阶段抽样,在村庄或社区以概率比例规模抽样法随机抽取45岁以上的中老年人及其配偶作为主要受访者,对受访者个人及其家庭成员的健康、收入和就业等方面的情况进行调查。该数据库覆盖全国绝大多数省份,包含了大量反映居民健康状况、生活方式、医疗成本与使用等方面的信息,能够为本文的准自然实验设计提供充足的样本与合适的指标。此外,高铁运营的数据是作者根据国家铁路局和中国铁路总公司网站的相关信息手工整理而来。地区层面的变量则来自《中国城市统计年鉴》《中国区域经济统计年鉴》等。

(三)指标测度与选取

1. 被解释变量

本文以健康综合指数(Health)作为被解释变量,衡量居民的健康水平。在参考苗艳青和陈文晶(2010)的研究基础上,本文从疾病、身体功能和精神健康三个维度选取指标来测算健康综合指数。McClellan(1998)指出,心脏病、中风和癌症等疾病是急性健康冲击,而肾脏疾病、“三高”疾病和风湿关节炎等则属于慢性健康冲击,因此将急性冲击与慢性冲击同时纳入疾病的二级指标;借鉴魏众(2004)的研究,将身体功能分为身体运动、视力与听力进行考察,并将所有答案进行标准化打分,例如以1—4分依次表示走1公里的困难程度逐渐增加:“没有困难”“有困难但仍可以完成”“有困难,需要帮助”与“无法完成”;而精神健康方面则参考温兴祥等(2017)的研究,从情景记忆、心理认知与抑郁自评量表(CES-D)三方面选择二级指标进行衡量。本研究采用熵值法测算了健康综合指数及其一级指标得分,①该方法可避免指标综合评价的主观性,指标体系和相应权重见表1。

| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 属性 | 指标权重 |

| 疾病 | 急性冲击 | 急性冲击包括心脏病、中风、癌症等,每患一种病记一分,患病种数即急性冲击得分。得分区间:[0,3] | 负向 | 0.1150 |

| 慢性冲击 | 慢性冲击包括高血压、血脂异常、糖尿病、慢性肺部疾患、肝脏疾病、肾脏疾病、胃部疾病、关节炎、哮喘等,每患一种病记一分,患病种数即慢性冲击得分。得分区间:[0,9] | 负向 | 0.1140 | |

| 身体功能 | 身体运动 | CHARLS设计了7道涉及受访者运动困难问题,包括上肢、下肢及躯体运动等,受访者从表示运动困难程度的四个选项中做出选择并计分,7题分值相加即为身体运动困难得分。得分区间:[7,28] | 负向 | 0.1148 |

| 视力 | CHARLS询问了看近及看远的问题,根据表示清晰度的五个选项计分,并将失明赋值6分,看近及看远的分值相加即为视力情况总分。得分区间:[2,12] | 负向 | 0.1252 | |

| 听力 | CHARLS询问了听力情况,根据体现听力状况的五个选项计分。得分区间:[1,5] | 负向 | 0.1566 | |

| 精神健康 | 情景记忆 | 包含短期记忆问题与延时记忆问题,将受访者正确回答这些问题的次数相加得到情景记忆得分。得分区间:[0,20] | 正向 | 0.1338 |

| 心理认知 | 包含计算、询问访问时点的日期、季节、绘图等问题,将受访者正确回答这些问题的次数相加得到心理状态得分。得分区间:[0,12] | 正向 | 0.1210 | |

| 抑郁自评 | 包含10道涉及受访者上周感觉及行为的问题,受访者从表示发生频率的四个选项中做出选择,将选项代表的分值相加即为抑郁自评得分。得分区间:[10,40] | 负向 | 0.1196 |

为保证指标测度的可靠性,本文还采用自评健康衡量居民的健康水平,从而进行稳健性检验。该指标来自于CHARLS问卷中的问题“您认为您的健康状况怎么样”,为了减轻不同的答案形式对受访者回答的影响,该问题在问卷中被设置为两组不同的答案,受访者随机在某一组回答。其中一组的选项为:极好、很好、好、一般和不好;另一组的选项为:很好、好、一般、不好和很不好。本文将选项“好”作为自评健康好的参照,将选项 “极好”“很好”“好”合并为“好”,相应地将“不好”“很不好”合并为“差”,则自评健康被分为“好”“一般”与“差”三个等级,分别赋值3分、2分和1分。

2. 解释变量

核心解释变量1:交乘项“高铁×运营(Hsri×Td)”,其体现的是实验组内居民的健康状况在高铁运营前后的变化减去控制组内居民的健康状况在高铁运营前后的变化。由于CHARLS项目分别于2011年5月、2013年7月和2015年7月开始进行追踪调查,本文的关键中介变量为“过去一年最后一次住院费用”和“过去一年最后一次住院的医疗机构是否在异地”,这都是对调查所在时间点的过去一年进行提问。因此,将Td的考察时间点相应地设置为2010年5月、2012年7月和2014年7月。

核心解释变量2:高铁网络中心度,其体现的是某城市在高铁网络中的交通地位,我们基于P空间构建高铁网络,②采用度数中心度(DC)和接近中心度(CC)对城市在高铁网络中的中心度进行测算。首先,P网络以城市作为节点,属于同一高铁线路的两个城市之间有连边,赋值为1,否则,赋值为0。本研究是无向无权网络,不同的高铁线路若都包含相同的两个城市,则这两个城市的连边数目仍然为1。其次,中心度是对中心地位和控制能力的量化,参考Deng和Xu(2015)的研究,这里选用度数中心度(DC)和接近中心度(CC)两个指标,分别从网络联系广度和网络中心性两个不同角度对高铁网络中心度进行测算,具体如下:

| $DC = \frac{1}{{n - 1}}{k_v}$ | (2) |

| $CC = \frac{1}{{\sum\limits_{u = 1}^n {{d_{vu}}} }}(n - 1)$ | (3) |

式(2)是对度数中心度的测算,其中kv是在高铁网络中与v城市直接相连的节点城市数,n为节点城市总数。度数中心度是一个城市与其他节点城市的直接联系程度,该指标的数值越大,则与该城市直接相连的节点城市越多,网络联系广度就较高。式(3)是对接近中心性的测算,其中dvu是高铁网络中城市v与城市u之间的最短距离(最短路径所包含的边数),n为节点城市总数。接近中心度是一个城市对高铁网络中要素流动的控制能力,该指标的数值越大,一城市到其他节点城市的距离越短,在整个高铁网络的资源配置中越能掌握主动权。

中介变量:高铁开通对居民健康的影响渠道有四种,分别是异地就医、健康投入、资源配置和健康保障。异地就医体现了是否存在跨地区的就医行为,为二值变量。若居民最后一次住院的医疗机构在外省、外市或外县,则异地就医值为1,最后一次住院的医疗机构在本市或本县,异地就医值为0。健康投入是居民的健康、医疗消费情况,以过去一年最后一次住院的总费用来衡量。资源配置体现在高铁促进了沿线城市医疗资源的集聚,我们构建反映医疗资源集聚的区位熵如式(4)所示。其中 LQj就是j地区的医疗行业在全国的区位熵,qj为j地区医疗行业从业人员数,Qj为j地区所有行业的从业人员数。q指全国范围内医疗行业从业人员数,③Q为全国所有行业的从业人员数。健康保障则体现在高铁促进了经济增长,提高了居民的健康保障水平,这里使用地级行政区的人均GDP来表示。

| $L{Q_j} = \frac{{{q_j}/{Q_j}}}{{q/Q}}$ | (4) |

控制变量:借鉴Grossman健康需求理论(Grossman,1972),本文将影响居民健康的个人因素、家庭因素和地区因素纳入控制变量,其中地区层面的控制变量取滞后一期。各变量的含义和样本描述性统计见表2。

| 变量 | 变量含义及赋值 | 平均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | |

| 个体变量 | 健康综合指数 | 取值范围[0.1],得分越高,健康的综合状况越好 | 0.660 | 0.093 | 0.252 | 0.951 |

| 疾病指数 | 取值范围[0.1],得分越高,患病越少 | 0.944 | 0.111 | 0.124 | 1.000 | |

| 身体功能指数 | 取值范围[0.1],得分越高,身体功能越好 | 0.562 | 0.141 | 0.063 | 1.000 | |

| 精神健康指数 | 取值范围[0.1],得分越高,精神健康状况越好 | 0.591 | 0.131 | 0.057 | 0.957 | |

| 自评健康 | 好、很好、极好=3;一般=2;不好、很不好=1 | 1.900 | 0.562 | 1.000 | 3.000 | |

| 15岁之前的身体状况 | 好、很好、极好=3;一般=2;不好=1 | 2.663 | 0.600 | 1.000 | 3.000 | |

| 年龄 | 被访者当年的年龄(岁) | 60.426 | 9.973 | 45.000 | 105.00 | |

| 性别 | 男性=1;女性=0 | 0.483 | 0.500 | 0.000 | 1.000 | |

| 婚姻 | 同居、已婚=1;未婚、分居、离异、丧偶=0 | 0.864 | 0.342 | 0.000 | 1.000 | |

| 城乡 | 居住地在城市=1,乡村=0 | 0.361 | 0.480 | 0.000 | 1.000 | |

| 每天睡眠时间 | 每天睡眠时间=晚上睡眠时间+午睡时间(小时),加1后取对数 | 2.023 | 0.313 | 0.000 | 3.157 | |

| 是否有医疗保险 | 医疗保险包括:城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗保险、城乡居民医疗保险、公费医疗、商业医疗保险、城镇无业居民大病医疗保险以及其他 | 0.896 | 0.305 | 0.000 | 1.000 | |

| 健康投入 | 健康投入用过去一年最后一次住院费用来表示(元),加1后取对数 | 8.266 | 1.241 | 0.000 | 13.122 | |

| 异地就医 | 最后一次住院的医疗机构在外省、外市或外县,则取值1, 最后一次住院的医疗机构在本市或本县,取值 0 |

0.902 | 0.297 | 0.000 | 1.000 | |

| 家庭变量 | 是否有厕所 | 家中有厕所=1;家中无厕所=0 | 0.748 | 0.434 | 0.000 | 1.000 |

| 家庭年收入 | 包括自己、配偶及其他成员工资及补助、家庭中农林业收入、家庭中个体经营或开办私营企业的收入、家庭中政府补助和社会捐助(元),加1后取对数 | 6.272 | 3.978 | 0.000 | 17.728 | |

| 地区变量 | 高铁×运营 | 高铁:居住在有新修高铁的城市,取值1,否则为0; 运营:当年高铁运营取值1,否则为0 |

0.134 | 0.340 | 0.000 | 1.000 |

| 度数中心度 | 一城市在高铁网络中的网络联系广度,见公式(2) | 0.586 | 2.023 | 0.000 | 10.471 | |

| 接近中心度 | 一城市在高铁网络中的网络中心性,见公式(3) | 0.124 | 0.330 | 0.000 | 1.174 | |

| 区位熵 | 一地区医疗行业的集聚程度,见公式(4) | 1.379 | 0.591 | 0.307 | 4.248 | |

| 经济发展 | 经济发展以地级行政区的人均GDP(元)衡量,加1后取对数 | 10.223 | 0.536 | 8.576 | 11.775 | |

| 人口密度 | 人口密度是地级行政区的人口密度(千人/平方公里) | 0.405 | 0.285 | 0.004 | 1.076 | |

| 医疗资源 | 医疗资源丰裕度以地级行政区每千人拥有的医生数

(执业医师+执业助理医师人数)衡量 |

1.656 | 0.662 | 0.583 | 4.303 |

四、实证结果分析

(一)基准回归结果

表3采用逐步回归的方法考察了高速铁路的运营对居民健康的影响。其中,第(1)列只有“高铁×运营”单个自变量,并且控制了地区固定效应和年份固定效应。第(2)列在第(1)列的基础上加入了个人特征变量,第(3)列继续添加家庭特征变量,第(4)列进一步加入所在地级行政区的特征变量。比较表3各列的实证结果可知,“高铁×运营”的回归系数在统计上都显著为正,这表明相对于没有高铁经过的城市而言,有高铁经过的城市在高铁运营后,当地居民的健康水平显著提升。在控制了个体、家庭和城市等层面的影响因素后,交乘项的估计系数为0.0057,样本的健康综合指数平均得分为0.66,这表明高铁开通能够促进当地居民的综合健康指数提升约0.86%(0.0057/0.66=0.86%)。

| 健康综合指数 | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 高铁×运营 | 0.0099*** (5.062) |

0.0062*** (2.808) |

0.0062*** (2.782) |

0.0057** (2.548) |

| 个体控制变量 | NO | YES | YES | YES |

| 家庭控制变量 | NO | NO | YES | YES |

| 地区控制变量 | NO | NO | NO | YES |

| 地区、年份固定效应 | YES | YES | YES | YES |

| 样本数 | 23 094 | 15 983 | 15 760 | 15 685 |

| R2 | 0.0434 | 0.2071 | 0.2112 | 0.2137 |

| 注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平;回归系数下方括号内的数字为双尾检验的t值。 | ||||

(二)平行趋势讨论

平行趋势假设是使用DID的一个重要前提,该假设要求控制组与处理组在政策实施前具有共同的趋势,虽然本文在实证研究时已删除省会城市、副省级城市、直辖市和问卷调查开始时已有高铁运营的城市,以缓解因为经济、政策而导致的样本异质性,但是只有三期数据时该假设并不容易直接验证,即使删除以上样本可能仍不能完全满足相关条件。鉴于此,本文从以下三方面进行平行趋势检验和处理样本选择难题。

(1)反事实检验。我们将高铁开通的时间分别统一提前1年、2年和3年,对高铁开通的净效应进行反事实检验。若此时高铁运营变量未对居民健康产生显著影响,则表明在高铁开通之前,控制组与实验组的样本在平行趋势方面并不存在显著的差异。否则,样本存在其他系统性误差,研究结论不可信。(2)基于倾向得分的DID回归。Crump等(2009)指出,倾向得分方法可以进行系统性的样本选择,以该方法作为实证研究的基础,能够在一定程度上减轻政策内生性问题。具体来说,首先以该地区是否有高铁运营的二值变量作为被解释变量,其余协变量作为解释变量进行logit回归,④得到的被解释变量拟合值就是倾向得分p(Xi)。其次,观察倾向得分的区间范围,有高铁运营地区的个体倾向得分区间为[0.0308,0.8677],没有高铁运营的倾向得分区间为[0.0106,0.7499],则选取倾向得分取值范围在[0.0308,0.7499]的个体进行DID回归。这样的处理删除了高铁运营的相关协变量中非常极端的样本,使之更加满足平行趋势假设。(3)设置合适的控制组。有高铁运营的地区与没有高铁运营的地区原本就可能存在一定的差异,因此我们将控制组限制在已经或将来有高铁运营的地级行政区,即样本限定在2014年8月有高铁运营的区域进行研究,使样本更加满足平行趋势假设。由表4第(1)−(3)列的实证结果可知,高铁运营变量在反事实检验中回归系数并不显著,即控制组与实验组的样本在高铁开通之前能够满足平行趋势假设;第(4)、(5)列中高铁运营变量的回归系数显著为正,表明进一步减轻样本选择性偏误后,本文的结论依然稳健。

| 反事实检验 | 基于倾向得分的DID | 设置合适的控制组 | |||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| 高铁×运营_提前1年 | 0.0012

(0.644) |

||||

| 高铁×运营_提前2年 | 0.0008

(0.475) |

||||

| 高铁×运营_提前3年 | −0.0013

(−0.778) |

||||

| 高铁×运营 | 0.0047** (2.070) |

0.0152*** (4.655) |

|||

| 控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES |

| 地区、年份固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES |

| 样本数 | 15 685 | 15 685 | 15 685 | 15 134 | 4 434 |

| R2 | 0.2133 | 0.2133 | 0.2134 | 0.2170 | 0.2250 |

| 注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平;回归系数下方括号内的数字为双尾检验的t值。 | |||||

(三)内生性问题讨论

本文可能导致内生性的原因如下:一是反向因果。本文中高铁开通是地级行政区层面的宏观数据,而居民健康是居民个体的微观数据,一般而言,居民个人的身体和心理状况对宏观交通发展的影响较小,几乎可以忽略,不存在传统意义上的反向因果问题。然而值得关注的是,区域内个体健康资本的加总仍有可能影响到整个地区的人力资本存量,进而影响社会经济发展和交通基础设施建设,因而反向因果问题仍要给予关注。二是遗漏变量。居民健康受到宏观、微观等层面众多因素的影响,难以列举全部影响因素。三是测量误差。本文居民个体层面和家庭层面的数据来自CHARLS数据库,虽然数据相对权威,但是因相关问题来自对中老年人的问卷调查,仍可能存在访员记录疏漏或受访者记忆偏误的现象。为了解决文中可能存在的内生性问题,文章使用工具变量法进行处理。研究中被广泛使用的工具变量是历史铁路线路,本文借鉴侯景新等(2018)的方法,选择历史火车站作为工具变量,基于两阶段最小二乘法(2SLS)进行估计。具体而言,我们以1999年各地级行政区是否有火车站为工具变量(1999年该地级行政区有火车站则取值1,否则取值0),⑤使用其作为工具变量的原因在于:一方面,历史火车站的建设情况反映了该地区的铁路发展状况,与当前的高铁建设运营事件是高度相关的,满足相关性假设;另一方面,除了通过影响高铁建设等铁路发展状况进而影响医疗资源可及性与居民健康外,20年前的火车站建设情况与当前的居民健康之间并不存在其他明显的作用机制,满足外生性假设。由表5第(1)列的实证结果可知,“高铁×运营”的回归系数显著为正,即解决了内生性问题后,高铁开通的健康效应依然显著。

| 内生性问题讨论 | 稳健性检验1 | 稳健性检验2 | 稳健性检验3 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 高铁×运营 | 0.1436* | 0.1262*** | 0.0098*** | 0.0057*** |

| (1.849) | (4.970) | (3.876) | (2.642) | |

| 控制变量 | YES | YES | YES | YES |

| 地区、年份固定效应 | YES | YES | YES | YES |

| 样本数 | 15 685 | 24 621 | 12 990 | 15 685 |

| R2 | 0.0229 | 0.0456 | 0.2096 | 0.2137 |

| 注:表中第(1)列是基于两阶段最小二乘的回归结果,回归系数下方括号内的数字为双尾检验的z值;第(2)列使用Ordered Probit模型进行估计,回归系数下方括号内的数字为双尾检验的z值,R2是指Pseudo R2;(3)、(4)列是基于DID的估计结果,回归系数下方括号内的数字为双尾检验的t值;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。 | ||||

(四)稳健性检验

为增加本文研究结论的严谨性,从以下三个方面进行稳健性检验:(1)本文以健康综合指数衡量居民健康,为了避免测算方法等引致的测量偏误,这里使用自评健康得分从主观评价的视角进行稳健性检验。由于自评健康为非连续变量,这里使用Ordered Probit模型进行估计。(2)城市间的普通铁路网络和城市内外的公路交通也会为居民的异地就医提供便利,进而影响其健康水平,为了控制普通铁路和公路对本文研究结论的影响,加入铁路客运量和公路客运量作为控制变量进一步进行估计。(3)由于回归模型的扰动项可能存在异方差,同一地级行政区不同时期的扰动项可能存在自相关,故使用以地级行政区域为群聚的聚类稳健标准误进一步估计。从表5中第(2)—(4)列的回归结果可知,各变量的符号都未发生变化,说明本文的结论基本稳健。

五、进一步讨论

(一)基于高铁网络中心度的分析

传统的DID模型只能够根据高铁是否开通测算出相同的处理效应值,对于拥有不同数目高铁线路的城市而言,其处理效应的大小无法进行比较。鉴于此,本文借鉴社会网络分析方法,使用高铁网络中心度对城市在高铁网络中的交通地位进行刻画,并基于双重差分模型进一步分析城市交通地位的变化对居民健康的影响效应。式(5)和式(6)分别是基于高铁网络的度数中心度(DC)和接近中心度(CC)构建的回归模型,其中Td是高铁开通运营前后的虚拟变量,运营后取值为1,运营前取值为0。考虑到高铁网络等宏观因素对居民健康的影响可能需要一定时滞,Td的考察时点取滞后一年,与基准回归中的模型设定保持一致。高铁网络的度数中心度(DC)和接近中心度(CC)也取滞后一年。

| $Healt{h_{it}} = {\gamma _0} + {\gamma _1}D{C_{ct - 1}} \times {T_d} + {\gamma _2}{X_{it}} + {\gamma _3}{X_{jt}} + {\gamma _4}{X_{ct - 1}} + {u_t} + {u_c} + {\varepsilon _{it}}$ | (5) |

| $Healt{h_{it}} = {\eta _0} + {\eta _1}C{C_{ct - 1}} \times {T_d} + {\eta _2}{X_{it}} + {\eta _3}{X_{jt}} + {\eta _4}{X_{ct - 1}} + {u_t} + {u_c} + {\varepsilon _{it}}$ | (6) |

由表6的回归结果可知,无论是否控制个体、家庭和地区层面的影响因素,度数中心度与接近中心度的回归系数均显著为正,这表明随着高铁网络中心性的提升,高速铁路对居民的健康促进效应将不断加强。较高的度数中心度意味着一城市与较多的城市建立了直接的交通联系,较高的接近中心度则意味着一城市很可能处于交通枢纽地位。因此,高铁网络中心性较高的城市区位优势比较显著,能够吸引更多优质的医疗资源和健康产业所需的劳动、资本和技术等,更加有利于健康产业的发展,有利于医疗卫生条件的改善,也有利于居民健康投入的增加和健康水平的提升。

| 健康综合指数 | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 度数中心度×运营 | 0.0015*** | 0.0010*** | ||

| (4.714) | (2.607) | |||

| 接近中心度×运营 | 0.0077*** | 0.0042** | ||

| (3.797) | (2.033) | |||

| 控制变量 | NO | YES | NO | YES |

| 地区、年份固定效应 | YES | YES | YES | YES |

| 样本数 | 23 094 | 15 685 | 23 094 | 20 894 |

| R2 | 0.0433 | 0.2137 | 0.0430 | 0.1942 |

| 注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平;回归系数下方括号内的数字为双尾检验的t值。 | ||||

(二)高铁开通对居民健康影响的机制分析

机理分析表明,高速铁路的开通主要通过方便异地就医、增加健康投入、优化资源配置和提升健康保障等路径对居民健康产生影响,本文采用中介效应模型对以上影响机制进行检验。第一步对式(7)的基准模型进行回归,若β1显著为正,则说明高铁开通对居民健康具有正向促进作用。第二步对方程(8)进行估计,Medi为中介变量。若α1显著为正,则高铁的开通确实能够方便异地医疗、增加健康投入、优化资源配置和提升健康保障。第三步在第一步的基础上加入中介变量进行回归。若式(9)的λ1显著为正,并且小于β1,则意味着高铁运营通过以上渠道可以对居民健康产生积极的影响。

| $Healt{h_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1}Hs{r_i} \times {T_d} + {\beta _2}{X_{it}} + {\beta _3}{X_{jt}} + {\beta _4}{X_{ct - 1}} + {u_t} + {u_c} + {\varepsilon _{it}}$ | (7) |

| $Med{i_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}Hs{r_i} \times {T_d} + {\alpha _2}X{'_{it}} + {\alpha _3}X{'_{jt}} + {\alpha _4}X{'_{ct - 1}} + {u_t} + {u_c} + {\varepsilon _{it}}$ | (8) |

| $Healt{h_{it}} = {\lambda _0} + {\lambda _1}Hs{r_i} \times {T_d} + {\lambda _2}Med{i_{it}} + {\lambda _3}{X_{it}} + {\lambda _4}{X_{jt}} + {\lambda _5}{X_{ct - 1}} + {u_t} + {u_c} + {\varepsilon _{it}}$ | (9) |

首先,分析高铁开通的异地医疗效应。表7第(2)列是高铁开通对异地医疗的影响效应,交乘项的估计系数显著为正,表明高铁的建设运营显著促进了当地居民的跨区域就医。第(3)列在基准模型的基础上加入中介变量异地医疗。为了缓解被解释变量健康综合指数与解释变量异地医疗之间由于双向因果而引致的内生性问题,在借鉴Lin等(2012)研究的基础上,使用个体异地医疗指标在地区层面的平均值作为工具变量,进行两阶段最小二乘(2SLS)估计。一方面,某地区居民的异地医疗指标平均值反映了该地区居民在异地就医的概率,与居民个人的跨区域就医行为具有相关性,满足相关性假设。另一方面,个体的健康综合指数反映的是居民个人的生理和心理健康状况,由个人的遗传因素、生活习惯和经济状况等决定,而与地区层面的异地就医概率无关,满足外生性假设。加入中介变量后的第(3)列与基准模型第(1)列相比,交乘项的估计系数由0.0059下降为0.0049,说明改变居民就医方式、促进异地医疗确实是高速铁路提升居民健康的一个重要渠道。

其次,分析高铁开通的健康投入效应。健康投入用过去一年最后一次住院费用来表示。表7第(4)列是高铁运营对健康投入的回归结果,交乘项的估计系数显著为正,表明高铁开通显著促进了当地居民的健康投入。第(5)列在基准模型的基础上加入中介变量健康投入。为了缓解健康综合指数与健康投入之间由于双向因果而引致的内生性问题,这里使用个人健康投入在地区层面的平均值作为工具变量进行2SLS估计,加入中介变量后的第(5)列与基准模型第(1)列相比,交乘项的估计系数由0.0059下降为0.0049,这说明高铁开通能够提升医疗资源可及性,促进居民健康投入,从而改善其健康状况。

| 基准回归 | 异地医疗效应 | 健康投入效应 | 资源配置效应 | 健康保障效应 | |||||

| 健康指数 | 异地医疗 | 健康指数 | 健康投入 | 健康指数 | 区位熵 | 健康指数 | 经济发展 | 健康指数 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |

| 高铁×运营 | 0.0059*** | 0.0116* | 0.0049** | 0.1371** | 0.0049** | 0.2663** | 0.0054** | 1.1358*** | 0.0057** |

| (2.693) | (1.861) | (2.108) | (2.323) | (2.105) | (2.250) | (2.441) | (4.887) | (2.548) | |

| 异地就医 | 0.0507* | ||||||||

| (1.940) | |||||||||

| 健康投入 | 0.0063** | ||||||||

| (2.280) | |||||||||

| 区位熵 | 0.0044** | ||||||||

| (2.056) | |||||||||

| 经济发展 | 0.0073*** | ||||||||

| (2.716) | |||||||||

| 控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| 地区、年份固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| 样本数 | 15 760 | 23 907 | 15 284 | 24 471 | 15 610 | 40 985 | 17 251 | 41 214 | 15 685 |

| R2 | 0.2113 | 0.0218 | 0.1702 | 0.0220 | 0.1500 | 0.4566 | 0.1528 | 0.0224 | 0.2137 |

| 注:“经济发展”既是控制变量,又是第(9)列的中介变量,为了更直观地对比加入中介变量后的回归系数,我们将其从第(1)列基准回归中删除,同时为了保持一致性,第(3)、(5)和(7)列也不包含该指标;第(6)列和(8)列的被解释变量是地区层面的指标,因此其解释变量也是地区层面的,不包含居民个体及家庭层面的控制变量;第(3)、(5)、(6)和(8)列使用两阶段最小二乘法进行估计;第(3)、(5)、(6)和(8)列回归系数下方括号内的数字为双尾检验的z值,其余列为t值;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。 | |||||||||

再次,分析高铁开通的资源配置效应。高铁的开通加速了生产要素向具有区位优势的高铁沿线城市流动,健康、医疗行业在这些城市集聚,故使用体现医疗行业集聚程度的区位熵来分析高铁的资源配置效应。表7第(6)列是高铁运营对区位熵的回归结果,为了减轻高铁开通与区位熵之间由于可能存在的双向因果关系而引致的内生性问题,我们以1999年各地级行政区是否有火车站为工具变量,基于2SLS进行回归。由估计结果可知,交乘项的估计系数显著为正,表明高铁的建设运营显著促进了沿线城市的医疗资源集聚。第(7)列在基准模型的基础上加入了中介变量“区位熵”,交乘项的估计系数由0.0059下降为0.0054,这说明加强医疗健康行业的集聚也是高速铁路提升居民健康的重要路径。高铁开通能够优化沿线城市的区位条件,吸引资本、技术和劳动力等生产要素向这些地区流入,促进健康产业在沿线城市集聚,进而为居民提供更好的健康产品与医疗服务,有利于其健康水平的提升。

最后,分析高铁开通的健康保障效应。高铁的开通能够促进区域经济发展,进而为居民医疗卫生服务的获得和健康水平的提高提供保障,因此这里使用人均GDP作为经济发展的衡量指标,具体分析高铁开通的健康保障效应。表7第(8)列是高铁运营对经济发展的回归结果,为了减轻高铁开通与经济发展之间由于双向因果关系而引致的内生性问题,这里同样以1999年各地级行政区是否有火车站为工具变量,基于2SLS进行估计。由估计结果可知,高铁运营的回归系数显著为正,说明高铁开通确实对经济发展具有显著的促进作用。第(9)列在第(1)列基准回归的基础上加入中介变量“经济发展”,“高铁运营”的估计系数由0.0059下降为0.0057,这说明经济发展是高铁开通影响居民健康的路径之一。高铁的建设和运营能够产生投资乘数效应、市场规模效应与专业分工效应,带动区域经济增长,而经济增长又是政府的公共卫生投入与居民个人健康支出的经济基础,为居民健康水平的提升提供了保障。

(三)高铁开通对居民健康影响的人群差异与区域差异分析

以上分析表明,高铁开通有助于改善居民的健康状况,那么这种健康效应在不同的人群和区域中是否存在差异?已有研究表明,个人是否拥有医疗保险和受教育程度是影响健康投资的重要因素,地区的医疗资源丰富度和经济发展状况决定了医疗卫生服务的可及性(Kolstad和Kowalski,2012;程令国等,2014)。因此,本文从医疗保险、教育程度、医疗资源和经济发展状况出发,具体分析高铁开通对居民健康影响的人群差异与区域差异,实证结果见表8。

| 是否有医疗保险 | 受教育程度 | 医疗资源丰富度 | 经济发展水平 | |||||

| 有医疗保险 | 无医疗保险 | 教育程度

较高 |

教育程度

较低 |

医疗资源

较丰富 |

医疗资源

较匮乏 |

经济较发达 | 经济较落后 | |

| 高铁×运营 | 0.0066*** | −0.0008 | 0.0065** | 0.0048 | −0.0062 | 0.0073** | 0.0137*** | 0.0059* |

| (2.730) | (−0.130) | (2.517) | (1.059) | (−1.377) | (2.412) | (3.438) | (1.949) | |

| 控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| 地区、年份固定效应 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| 样本数 | 13 917 | 1 768 | 9 762 | 5 923 | 5 019 | 10 666 | 4 078 | 11 607 |

| R2 | 0.2108 | 0.2638 | 0.2049 | 0.2101 | 0.2092 | 0.2205 | 0.1835 | 0.2127 |

| 注:表中的被解释变量为健康综合指数;***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平;回归系数下方括号内的数字为双尾检验的t值。 | ||||||||

首先,按照“是否拥有医疗保险”将样本居民划分为两份,分别为有医疗保险的人群与无医疗保险的人群,从而进行实证研究。⑥由表8的实证结果可知,高铁运营的回归系数在有医疗保险的人群中显著为正,但是在无医疗保险的人群中不显著。医疗保险在一定程度上减轻了患者就医的经济负担,能够有效促进高铁开通的健康投入效应,因而高铁运营显著地改善了拥有医疗保险人群的健康状态。而对于没有任何医疗保险的人群,即使高铁开通能够提升医疗资源可及性,但是基于对医疗成本的顾虑,他们可能并不会增加健康投入尤其是预防保健方面的支出,故健康状态没有得到明显的改善。

其次,本文以“获得的最高教育水平”作为居民个人受教育程度的度量指标,以“初中”为界将样本划分为两份,最高教育水平在初中及以上的,纳入“受教育程度较高”人群,最高教育水平未及初中的,纳入“受教育程度较低”人群。由表8的实证结果可知,高铁运营的回归系数在受教育程度较高的人群中显著为正,在受教育程度较低的人群中不显著。一方面,受教育程度较高的人群拥有更好的教育回报,而较高的收入为高铁开通的健康投入效应奠定了一定的经济基础。另一方面,受教育程度较高的人群具有较好的认知能力,在接受医疗卫生服务时可能对治疗方案有更透彻的认识,提高健康投入效率,因而高铁开通的健康改善作用在受教育程度较高的人群中非常显著,而对受教育程度较低的人群没有显著影响。

再次,本文以每千人拥有的医生数量作为医疗资源丰富度的度量指标,以其均值为界将样本区域划分为两份,分别为医疗资源较丰富与较匮乏地区。由表8的结果可知,高铁运营的回归系数在医疗资源较匮乏的区域中显著为正,然而在医疗资源较丰富的区域中不显著。在医疗资源较匮乏的地区,高铁开通能够提高此区域的通达性,为当地居民跨区域就医和获得良好的医疗服务提供了方便,因而健康改善效应十分显著。在医疗资源较丰富的地区,当地居民在本地就可获得较多、较优质的医疗卫生服务,即使高铁开通也不大有动力“舍近求远”到异地就医。因此,有限的异地就医效应导致高铁开通没有对当地居民的健康状况产生显著影响。

最后,本文以人均GDP作为经济发展状况的衡量指标,以其均值为界将样本区域划分为两份,分别为经济较发达与经济较落后地区。由表8的估计结果可知,高铁运营的回归系数在两组均显著为正,但是经济较发达地区的回归系数大于经济较落后地区,这表明随着地区经济发展水平的提升,高速铁路对居民健康的促进作用得以加强。随着地区经济不断发展,人们的收入水平和生活条件也不断改善,在满足衣、食、住、行的需求之余会更加重视健康需求,也更有能力支配较多的物质财富去增加健康投入,从而发挥高铁开通的健康投入效应,因此高速铁路的开通对经济较发达地区的居民健康具有更大的促进效应。

六、结论和政策建议

本文围绕“高铁开通是否有利于改善居民健康水平”这一问题进行了机理分析与实证研究,结果发现高铁开通能够产生异地医疗效应、健康投入效应、资源配置效应和健康保障效应,通过缩减城市间的通达时间、提升医疗资源可及性、加快医疗资源的流动与集聚和促进经济发展等方式促进沿线居民健康水平的提升。随着城市在高铁网络中的网络联系广度和网络中心性不断提升,高速铁路对居民健康的促进效应将不断增强。进一步研究发现,高铁开通对居民健康的影响具有人群差异与区域差异。根据以上结论,本文的政策建议如下:

首先,应进一步推进医疗保险异地就医医疗费用的直接结算,增加异地就医医疗费用结算的医疗保险种类,扩大社会基本医疗保险的医疗服务报销范围,简化申请、结算手续,有效发挥高铁开通的异地医疗效应,为居民健康水平的提升奠定基础。其次,应鼓励各级城市、各等级医院之间开展多层次的医疗合作,构建区域健康医疗合作体系,促进医疗技术的空间溢出,从而优化高铁开通的健康投入效应。再次,应在更大的范围内加强基于健康产业链的分工与合作,增加各级城市的产业联系。逐渐发挥经济中心的扩散效应,带动城市群、城市圈的健康产业联动发展,为人们提供更加优质的医疗产品与健康服务,从而优化高铁的资源配置效应。最后,面对高铁建设带来的发展机遇,各地区应协同制定区域产业政策,鼓励各地区发挥特色资源优势,实现资源共享与专业化分工,进而提升共享共建水平和发展地方经济,为居民健康水平的提升奠定基础。

* 作者感谢两位匿名审稿专家提出的宝贵意见,感谢徐航天副教授、李建明博士、周定根博士的建议和帮助。当然文责自负。

① 健康综合指数由熵值法测算,取值范围0—1;一级指标由标准化后的二级指标与相应权重相乘并加总而得,也标准化为0—1之间的数值。

② 高铁网络可采用P、L、R三种空间形式进行构建,它们分别基于高铁线路、高铁站和高铁车次进行测算。《中长期铁路网规划》以铁路线路的概念提出要打造“八横八纵”的现代化的高速铁路网。因此,本文采用P空间,基于高铁线路对高铁网络进行构建。

③ 鉴于数据可得性,医疗行业从业人员数均以医生数来表示。

④ 平衡性检验的结果显示,大多数t检验的结果不拒绝处理组和控制组之间不存在系统差异的原假设,表明倾向得分匹配法应用有效。

⑤ 21世纪初,铁道部提出“推动中国铁路跨越式发展”战略,中国的铁路建设进入新时代,因此本文使用20世纪末(1999年)各地级行政区域是否有火车站的数据作为工具变量。

⑥ 这里的“医疗保险”包括:城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗保险、城乡居民医疗保险、公费医疗、医疗救助、商业医疗保险、城镇无业居民大病医疗保险以及其他医疗保险等。

| [1] | 程令国, 张晔, 沈可. 教育如何影响了人们的健康?——来自中国老年人的证据[J]. 经济学(季刊), 2014(1): 309–334. |

| [2] | 邓涛涛, 王丹丹, 程少勇. 高速铁路对城市服务业集聚的影响[J]. 财经研究, 2017(7): 119–132. |

| [3] | 侯景新, 肖龙, 石林, 等. 城市发展前沿问题研究[M]. 北京: 经济管理出版社, 2018. |

| [4] | 李平, 王春晖, 于国才. 基础设施与经济发展的文献综述[J]. 世界经济, 2011(5): 93–116. |

| [5] | 苗艳青, 陈文晶. 空气污染和健康需求: Grossman模型的应用[J]. 世界经济, 2010(6): 140–160. DOI:10.3969/j.issn.1007-1369.2010.06.013 |

| [6] | 王雨飞, 倪鹏飞. 高速铁路影响下的经济增长溢出与区域空间优化[J]. 中国工业经济, 2016(2): 21–36. |

| [7] | 魏众. 健康对非农就业及其工资决定的影响[J]. 经济研究, 2004(2): 64–74. DOI:10.3969/j.issn.2095-0977.2004.02.017 |

| [8] | 温兴祥, 文凤, 叶林祥. 社会资本对农村中老年人精神健康的影响——基于CHARLS数据的实证研究[J]. 中国农村观察, 2017(4): 130–144. |

| [9] | Airey T. The influence of road construction on the health care behaviour of rural households in the Meru district of Kenya[J]. Transport Reviews, 1991, 11(3): 273–290. DOI:10.1080/01441649108716788 |

| [10] | Banerjee R, Sachdeva A. Pathways to preventive health, Evidence from India's rural road program[R]. USC-INET Research Paper, No.15-19, 2015. |

| [11] | Bell C. The benefits of India's rural roads program in the spheres of goods, education and health: Joint estimation and decomposition[R]. Policy Research Working Paper, No.6169, 2012. |

| [12] | Bell C, van Dillen S. On the way to good health? Rural roads and morbidity in Upland Orissa[J]. Journal of Transport and Health, 2018, 10: 369–380. DOI:10.1016/j.jth.2018.06.010 |

| [13] | Crump R K, Hotz V J, Imbens G W, et al. Dealing with limited overlap in estimation of average treatment effects[J]. Biometrika, 2009, 96(1): 187–199. DOI:10.1093/biomet/asn055 |

| [14] | Deng Y P, Xu H L. International direct investment and transboundary pollution: An empirical analysis of complex networks[J]. Sustainability, 2015, 7(4): 3933–3957. DOI:10.3390/su7043933 |

| [15] | Grossman M. On the concept of health capital and the demand for health[J]. Journal of Political Economy, 1972, 80(2): 223–255. DOI:10.1086/259880 |

| [16] | Krugman P. Increasing returns and economic geography[J]. Journal of Political Economy, 1991, 99(3): 483–499. DOI:10.1086/261763 |

| [17] | Kolstad J T, Kowalski A E. The impact of health care reform on hospital and preventive care: Evidence from Massachusetts[J]. Journal of Public Economics, 2012, 96(11-12): 909–929. DOI:10.1016/j.jpubeco.2012.07.003 |

| [18] | Li Z G, Xu H T. High-speed railroads and economic geography: Evidence from Japan[J]. Journal of Regional Science, 2018, 58(4): 705–727. DOI:10.1111/jors.12384 |

| [19] | Lin C, Ma Y, Malatesta P, et al. Corporate ownership structure and bank loan syndicate structure[J]. Journal of Financial Economics, 2012, 104(1): 1–22. DOI:10.1016/j.jfineco.2011.10.006 |

| [20] | Lin Y T. Travel costs and urban specialization patterns: Evidence from China’s high speed railway system[J]. Journal of Urban Economics, 2017, 98: 98–123. DOI:10.1016/j.jue.2016.11.002 |

| [21] | McClellan M B. Health events, health insurance and labor supply: Evidence from the health and retirement survey[A]. Wise D A. Frontiers in the economics of aging[M]. Chicago: University of Chicago Press, 1998. |

| [22] | Shaw S L, Fang Z X, Lu S W, et al. Impacts of high speed rail on railroad network accessibility in China[J]. Journal of Transport Geography, 2014, 40: 112–122. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2014.03.010 |