2020第46卷第9期

2. 中国社会科学院 数量经济与技术经济研究所,北京 100732;

3. 中国社会科学院 项目评估与战略规划研究咨询中心,北京 100732

2. Institute of Quantitative & Technical Economics,Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 100732,China;

3. Project Evaluation and Strategic Planning Research and Consulting Center,Chinese Academy of Social Sciences,Beijing 100732,China

一、问题的提出

作为一种公共物品,创新往往因其明显的正外部性和不确定性等特征而带来市场失灵和投资不足等问题,进而阻碍经济发展。为此,各国政府相继运用创新政策鼓励企业增加研发投入,激发企业创新活力(Özçelik和Taymaz,2008)。其中,政府研发补贴是世界各国政府普遍采用的一项创新支持政策(曾萍等,2014;陈玲和杨文辉,2016)。中国曾先后通过863 计划、星火计划和科技型中小企业技术创新基金等多个财政科技计划对企业研发活动进行补贴,以提升企业自主研发能力(陈玲和杨文辉,2016)。近年来,中国在创新研发领域加大了R&D经费投入力度。2017年,中国研发经费投入总量为17 500亿元,研发经费投入强度(研发经费/GDP)为2.12%。①虽然,中国在创新发展方面已经取得了较大成就,但仍然只是专利数量大国,而非创新质量强国(袁航和朱承亮,2019;袁航等,2019),中国与世界主要创新型国家相比仍存在较大差距。

学界对研发补贴的研究较为充实,但研究视角多集中于政府研发补贴对企业创新研发投入与支出的影响。Lach(2002)利用以色列制造业企业的数据研究发现,研发补贴能有效刺激小企业的研发支出。Lee和 Hwang(2003)、González 和Pazó(2008)基于西班牙制造业企业数据、Lee和Cin(2010)基于韩国数据、解维敏等(2009)和陆国庆(2014)基于中国数据均得出政府补贴可以明显促进企业研发投入的结论。白俊红(2011)研究发现,政府的R&D资助显著促进了企业技术创新,有利于提高企业专利产出及新产品销售收入。然而,一些研究也得出了不同的结论。姜宁和黄万(2010)基于高技术产业得出,政府补贴不一定促使企业增加R&D投入,这与政府补贴率有关且具有滞后性。毛其淋和许家云(2015)认为,只有适度的补贴才能显著激励企业新产品创新,高额度补贴反而会抑制企业新产品创新,从而也印证了Görg 和Strobl(2007)、胡永健和周寄中(2009)等的研究结论。王军和张一飞(2016)发现,用于研发的定额补贴过高会产生“挤出效应”,由企业自由支配的研发补贴更为有效,且该现象随补贴力度的加强而愈加明显。马嘉楠和周振华(2018)发现,政府资助可能导致企业管理者的寻租或偷懒等行为。

政府研发补贴对企业创新能力的影响往往因企业规模和企业性质不同而存在差异。根据熊彼特假说,技术创新主要源自大企业,大企业更易获得技术创新所需要的资金投入、研发人员和技术积累等以应对较大的创新失败风险,而且更易在行业中保持技术领先地位以赢得市场和竞争能力。González和 Pazó(2008)认为,基于内在的资源禀赋以及外在的竞争压力,大企业的创新动力更强。马嘉楠和周振华(2018)认为,企业规模本身就对创新投入水平有影响,而大企业有更大的空间和更多的资源来提高其创新投入和创新效率,而且政府往往也倾向于资助已经具备相当技术实力和科技投入并且在市场地位和资金实力上具有可信度的大企业。然而,也有学者对此提出异议,认为政府研发补贴并未有效促进大企业的创新水平。Wallsten(2000)指出,拥有较多员工的企业虽然能获得更多的补助金,但这些补助金挤出了企业研发支出。Busom(2000)发现,小公司比大公司更有可能获得补贴,虽然总体上公共资金会导致更多的私人努力,但对一些企业仍不能排除完全挤出效应。Lach(2002)及Lee和Hwang(2003)的研究发现,政府研发补贴能显著促进小企业或者私人企业研发支出。白俊红(2011)认为,尽管企业自身的知识存量越大、规模越大、行业技术水平越高,越有利于发挥政府资助的激励作用,但企业规模并不影响政府R&D资助对专利产出的资助效果。此外,政府研发补贴也因企业性质不同而会产生不同的企业创新效应。Görg 和Strobl(2007)利用爱尔兰制造业数据验证了政府补贴与企业创新之间的关系因企业所有制不同而存在差异。江静(2011)发现,政府研发补贴有助于提高内资企业的研发强度,但不利于港澳台和外商投资企业。

总体来说,关于政府研发补贴与产业结构之间关系的研究不多见。部分国外学者认为政府研发补贴会通过提高企业研发积极性而促进产业结构变迁(Busom,2000;Hu,2001;Lee和Hwang,2003;Feldman和Kelly,2006),但由于政府补贴的结构变动效应具有短期性,未能发挥出长期效应,并且政府补贴的结构变动效应与行业资本密集度、外部融资依赖度和国有化程度显著正相关(宋凌云和王贤彬,2013),这就使得政府研发补贴对同一产业内不同行业的影响也存在较大差异(姜宁和黄万,2010)。当前,中国经济发展进入新时代,提升企业自主创新能力以促进产业结构转型升级是实现中国经济高质量发展的关键环节。中国政府出台了一系列旨在推动企业创新和产业发展的创新支持政策。那么,政府研发补贴对中国产业结构转型升级到底有何影响,本文将从理论机制与实证检验两方面进行研究,以期为推动中国产业结构转型升级,实现经济高质量发展提供理论指导和经验支持。

本文可能的边际贡献有:(1)归纳总结了政府研发补贴对产业结构转型升级可能存在的促进作用或是抑制作用的理论机制,从产业结构高度化与产业结构合理化两个维度实证检验了政府研发补贴对产业结构转型升级的影响,并做了一系列稳健性检验;(2)基于区域、企业规模与企业性质角度检验了政府研发补贴对产业结构转型升级影响的异质性;(3)以大中型企业和规模以上工业企业创新研发能力为中介变量,分段验证了企业创新在政府研发补贴推动产业结构转型升级过程中的中介效应。

本文余下部分的安排如下:第二部分是政府研发补贴对产业结构转型升级的作用机制分析;第三部分是模型构建与变量说明;第四部分是实证结果与分析;第五部分是作用机制检验;第六部分是结论与对策建议。

二、政府研发补贴对产业结构转型升级的作用机制分析

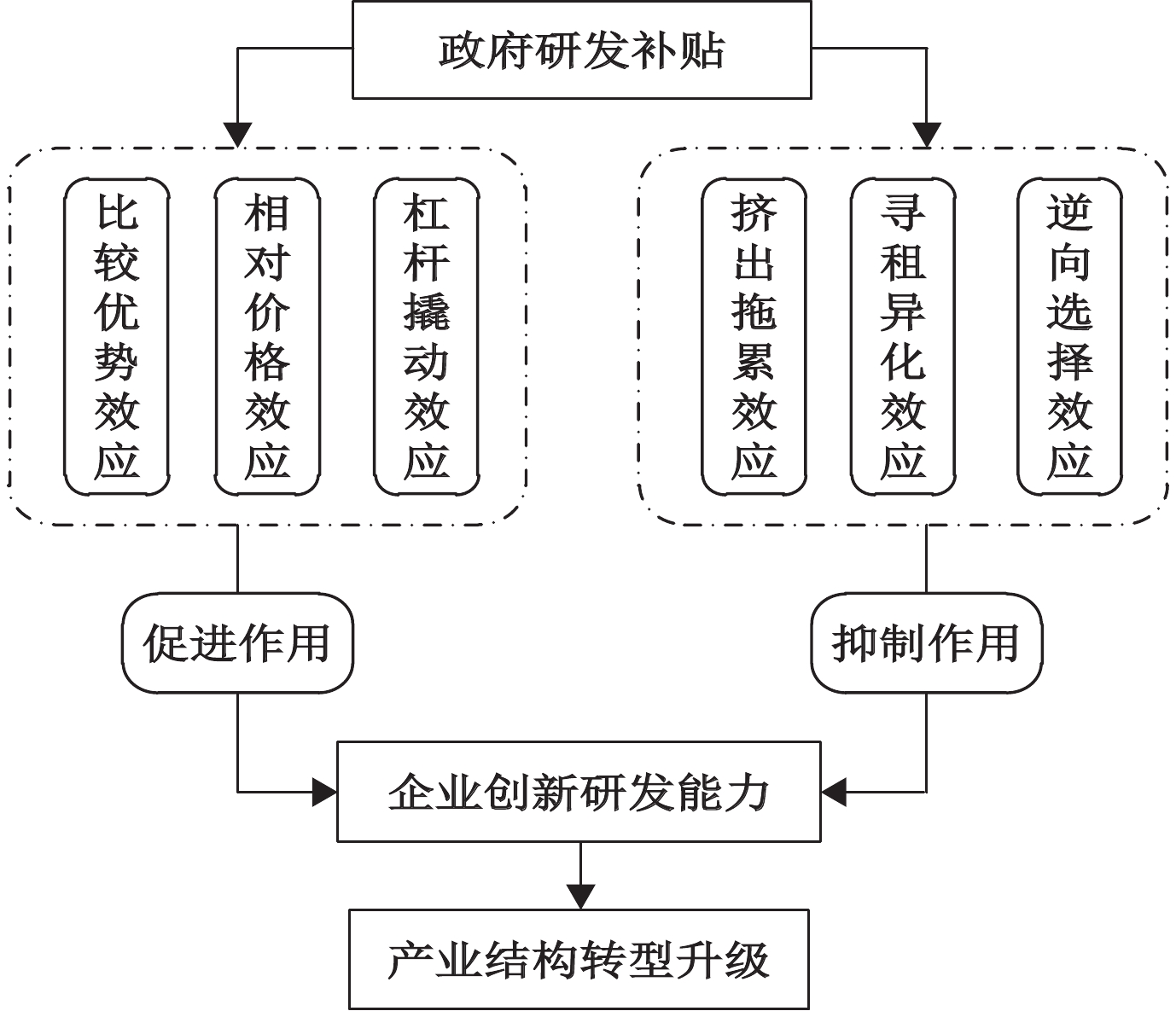

政府研发补贴对产业结构转型升级的作用本质上是通过微观企业创新研发来进行传导,政府研发补贴可以通过比较优势效应、相对价格效应和杠杆撬动效应来促进企业创新研发能力的提升,从而助力产业结构转型升级。与此同时,政府研发补贴亦可以通过挤出拖累效应、寻租异化效应和逆向选择效应而抑制企业创新研发能力的提升,进而阻碍产业结构转型升级。政府研发补贴对产业结构转型升级的作用机制见图1。

|

| 图 1 政府研发补贴对产业结构转型升级的作用机制图 |

(一)促进作用

政府研发补贴对产业结构转型升级的促进作用主要通过比较优势效应、相对价格效应和杠杆撬动效应传导实现。

1. 比较优势效应。受自然、历史、文化和社会等因素影响,因不同的优势资源往往呈明显的地域差异,政府在给予企业研发补贴时通常会优先考虑符合当地比较优势的先驱企业,一是符合比较优势的先驱企业能充分利用资源禀赋,而政府采用研发补贴能显著降低企业创新融资约束和从事创新活动的风险,从根本上缓解企业创新所需要的资金压力,有助于加速企业创新,持续吸引更多创新资源集聚,增强创新产品产出,借以改变要素市场需求结构和产品市场供给结构,带动产业结构转型升级;二是政府研发补贴的投入以及由此带来的新技术和新要素资源集聚有利于促进研发补贴与资源重新组合,以提高资源配置效率和使用效率,提升企业生产率和创新研发效率,及时改变要素供给结构,快速响应市场需求,重塑产业结构,带动产业结构转型升级。这种由政府研发补贴带动先驱企业创新发展的客观事实亦将给市场释放一种积极信号,为其他企业发展提供指南,有助于企业革新技术,改造升级传统产业,发展新兴产业,进而衍生出符合当地比较优势且与之关联的其他产业业态,在优化区域分工的同时加速形成符合当地比较优势的产业链与产业集群,带动地区产业多样化发展,促进产业结构转型升级。

2. 相对价格效应。政府研发补贴对产业结构转型升级的影响往往还通过价格因素进行传导。政府研发补贴在一定条件下可以改变生产要素的相对价格,并影响资源在不同生产部门之间重新配置(钟春平等,2013),引发企业改变生产要素投入结构,继而改变产品相对价格,最终改变产品供给结构,带动产业结构转型升级。具体而言,政府研发补贴一方面改变了创新投入要素的相对价格,并在要素市场上改变了创新要素供给企业的生产结构,加速要素供给企业升级,同时,已经改变的要素价格会进一步改变产品市场中产品生产企业的投入结构,并以持续更新的技术改造来升级传统产业,衍生新兴产业,加速新产品问世,从而改变产品供给结构和产品相对价格,推动产业结构转型升级。总之,无论是对要素相对价格还是产品相对价格,政府研发补贴都致力于鼓励企业通过提升创新能力,以更高效节能的方式生产出与原始产品相对价格差距更小的创新产品,引导生产商适时调整生产结构,并通过不断改造传统产业和衍生新兴产业来加速推动产业结构向高度化与合理化方向演进。

3. 杠杆撬动效应。政府研发补贴政策对企业研发投入的正向刺激作用主要得益于政府能以其掌握的较多市场信息及时干预“市场失灵”,减少企业从事研发活动的私人利益与社会收益之间的差距,有利于提高企业从事创新研发活动的收益,激励企业提高研发投入水平(马嘉楠和周振华,2018)。此外,政府研发补贴在本质上可以通过增加企业收益而为企业的创新活动提供资金支持,特别是那些专门用于开发新产品和科研创新方面的专项补贴。一方面使企业无需通过额外寻求节约生产成本和提高经营效率的途径而降低生产成本,缓解企业内源融资约束,降低企业生产新产品的成本和所面临的风险,有助于激发企业创新动力;另一方面企业生产出的更加迎合市场需求的新产品会获得更高的市场份额,最终提高产品销售额,这将从成本降低和收入增加两个方面使企业更容易获得超额利润(Czarnitzki和Hottenrott,2011;Brown等,2012;毛其淋和许家云,2015)。高额利润将会强化企业创新能力,并通过提高劳动生产率而引导资源在不同生产效率部门之间合理配置,带动产业结构转型升级。

(二)抑制作用

政府研发补贴还因存在挤出拖累效应、寻租异化效应以及逆向选择效应而拖累产业结构转型升级。

1. 挤出拖累效应。政府研发补贴旨在激励企业不断提升创新能力,但短期内企业创新投入规模是既定不变的,增加政府投入会降低企业自身投入,政府研发补贴对企业研发投入的“挤出效应”阻碍了企业创新行为(Busom,2000;Wallsten,2000;马嘉楠和周振华,2018)。此外,在短期内,人力资本等高质量研发资源的供给往往缺乏弹性,政府研发补贴通过直接增加研发人员的工资提高了企业的创新成本,间接挤出了企业的实际创新投入。可见,政府研发补贴在此情况下不会对企业创新能力提升产生积极影响,反而具有显著的拖累作用。由此可见,相对于不断增长的政府研发补贴,企业独立研发活动并不活跃(安同良等,2006),这将无益于提升企业创新能力,无助于产业结构转型升级。

2. 寻租异化效应。为了争取政府研发补贴这一稀缺资源,企业会通过寻租行为获得补贴,从而规避通过自主研发增加短期收益的高风险性和不确定性。这种非生产性的寻利活动往往因较高的寻租成本和非对称信息等因素,使得在“寻补贴”和“伪研发”等行为下,企业对政府补贴的有效利用部分大幅减少(吕久琴和郁丹丹,2011),削弱了政府研发补贴对企业创新能力的提升作用,不利于产业结构转型升级。可见,政府在研发投资方面占主导地位并不是一种有效率的状态(姚洋和章奇,2001),寻租活动减少了企业研发投入,降低了创新活动的边际生产率(顾元媛和沈坤荣,2012),这种基于非高效率生产技术下的资源使用行为,不仅不能推动产业结构转型升级,反而有可能在资源错配的基础上“诱导”产业结构畸形发展。

3. 逆向选择效应。一个拥有宏伟技术抱负和发展愿景的企业更有动力进行自主创新活动,而政府研发补贴政策的着重点在于准确甄别出这类企业,并给予针对性的补贴和资助(安同良,2003)。但实际上,由于信息不对称,政府往往不能准确甄别出真正需要研发补贴的企业(安同良等,2009)。而且在现实中,人才研究队伍指标往往是企业能否获取资助的关键指标,一些根本不具有“抱负”的企业在政府研发补贴申报过程中,往往会人为“壮大”人才研究队伍,通过释放一些虚假信号,以此伪装成高“抱负”的企业来“骗取”政府研发补贴,从而产生逆向选择。实际上,企业这种“寻扶持”行为仅仅增加了创新“数量”,并无益于提高创新“质量”(黎文靖和郑曼妮,2016),致使原本用于激励企业自主创新的政策手段失效,削弱了政府研发补贴的创新激励作用,不利于产业结构转型升级。

根据上述作用机制分析,我们提出以下两个有待验证的竞争性假说:

假说1:如果政府研发补贴通过比较优势效应、相对价格效应以及杠杠撬动效应促进了企业创新研发能力提升,那么政府研发补贴将会推动产业结构转型升级。

假说2:如果政府研发补贴通过挤出拖累效应、寻租异化效应以及逆向选择效应抑制了企业创新研发能力提升,那么政府研发补贴将会阻碍产业结构转型升级。

三、模型构建与变量说明

(一)模型构建

在理论分析的基础上,政府研发补贴究竟对中国产业结构转型升级具有促进效应还是抑制效应还需进行实证检验。据此,本文将基准模型设定为如下形式:

| upisi,t=β+β1subsidyi,t+∑γxi,t+εi,t | (1) |

其中,

(二)变量说明

1.被解释变量:产业结构转型升级水平。本文从产业结构高度化与合理化两个维度测度产业结构转型升级水平。对于产业结构高度化的测度,本文借鉴袁航和朱承亮(2018)的测算方法,认为产业结构高度化的本质是对产业份额比例关系与劳动生产率的衡量,只有当一个地区的劳动生产率较高的产业所占份额较大时,才说明该地区产业结构高度化水平具有较高的质量。基于此,本文采用三大产业产值结构与各产业劳动生产率的加权平均值测度产业结构高度化水平,其不仅刻画了中国三大产业在比例份额上从以第一产业为主向以第二产业、第三产业为主演进的过程,而且通过各产业劳动生产率反映了产业结构高度化的质量,具体计算公式为:

| aisi,t=3∑m=1Yi,m,tYi,t×Yi,m,tLi,m,t | (2) |

其中,

对产业结构合理化的测度,有学者采用产业结构偏离度指标,但该指标因忽略不同产业在经济发展过程中的重要程度而有失准确性。因此,我们在泰尔指数的基础上构造了测度产业结构合理化的指数,计算公式为:

| theili,t=3∑m=1(Yi,m,tYi,t)ln(Yi,m,t/Yi,tLi,m,t/Li,t) | (3) |

其中,

2.解释变量:政府研发补贴。对于政府研发补贴,本文借鉴顾元媛和沈坤荣(2012)及孙海波等(2016)的做法,以《工业企业科技活动统计年鉴》中“科技经费筹集中来自政府的资金”②作为替代变量。从全国总体来看,政府研发补贴从2005年的81.87亿元增加到2015年的537.34亿元,年均增长20.70%。分区域来看,东部地区与中西部地区政府研发补贴总额均呈明显上升趋势,而且东部地区政府研发补贴增速高于全国1.22个百分点,中西部地区低于全国1.34个百分点,③两者之间的差距呈扩大趋势。需要指出的是,2005—2010年《工业企业科技活动统计年鉴》中的统计口径为大中型工业企业,④2011—2015年为规模以上工业企业,⑤前后统计口径不一致,鉴于此,本文后续将以2010年为分界点,采用分段回归进行研究。

3.控制变量。为了消除因遗漏变量带来的估计误差,本文借鉴袁航(2019)的做法选择了一系列控制变量。其中,经济发展水平采用人均GDP测度;人力资本水平采用高等学校在校生数与当地年末人口总数的比值测度;信息化水平采用邮政业务总量与当地GDP的比值测度;基础设施建设水平采用人均公路里程数测度;城市化率采用城镇人口数与地区年末人口总数的比值测度;对外开放程度采用进出口总额与当地GDP的比值测度。

上述原始数据均来自历年《中国统计年鉴》和《工业企业科技活动统计年鉴》,对以货币度量的指标均采用GDP平减指数剔除了价格因素,进出口总额采用年均美元兑人民币价格指数调整成元,再计算其与当地GDP的比值,变量的描述性统计见表1。

| 变量名 | 2005—2010年 | 2011—2015年 | ||||

| N | mean | Std. | N | mean | Std. | |

| 产业结构高度化ais | 186 | 0.786 | 0.369 | 155 | 1.416 | 0.507 |

| 产业结构合理化theil | 186 | 0.274 | 0.157 | 155 | 0.236 | 0.141 |

| 政府研发补贴sub | 186 | 5.371 | 5.500 | 155 | 14.947 | 13.301 |

| 经济发展水平pergdp | 186 | 1.593 | 1.027 | 155 | 1.864 | 1.113 |

| 人力资本水平human | 186 | 0.015 | 0.006 | 155 | 0.018 | 0.005 |

| 信息化水平inform | 186 | 0.074 | 0.018 | 155 | 0.032 | 0.010 |

| 基础设施建设水平infrastr | 186 | 3.414 | 3.135 | 155 | 4.252 | 3.988 |

| 城市化率urban | 186 | 0.470 | 0.136 | 155 | 0.545 | 0.137 |

| 对外开放程度open | 186 | 0.346 | 0.438 | 155 | 0.295 | 0.339 |

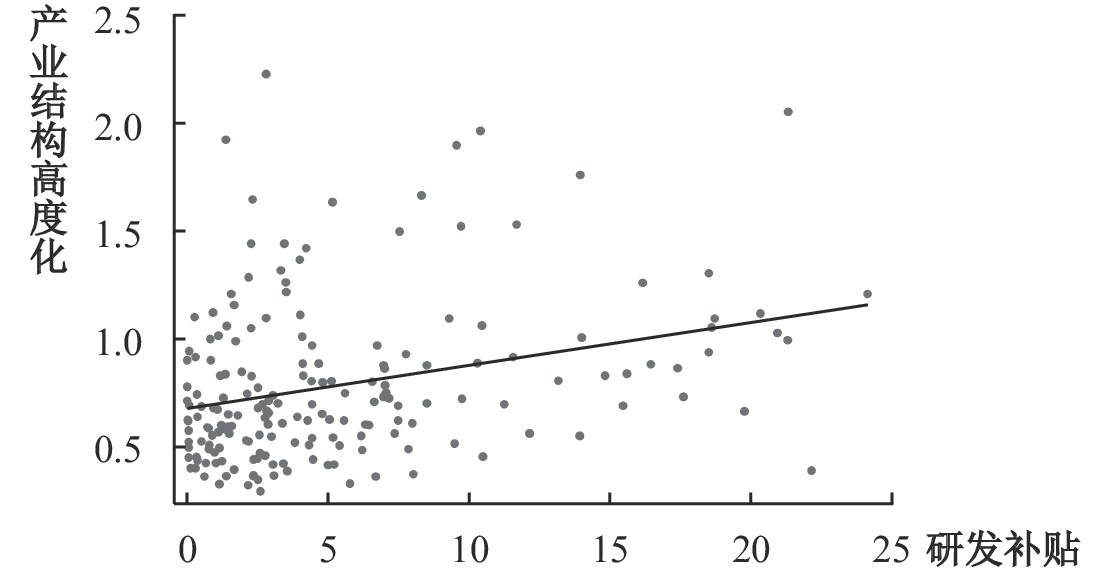

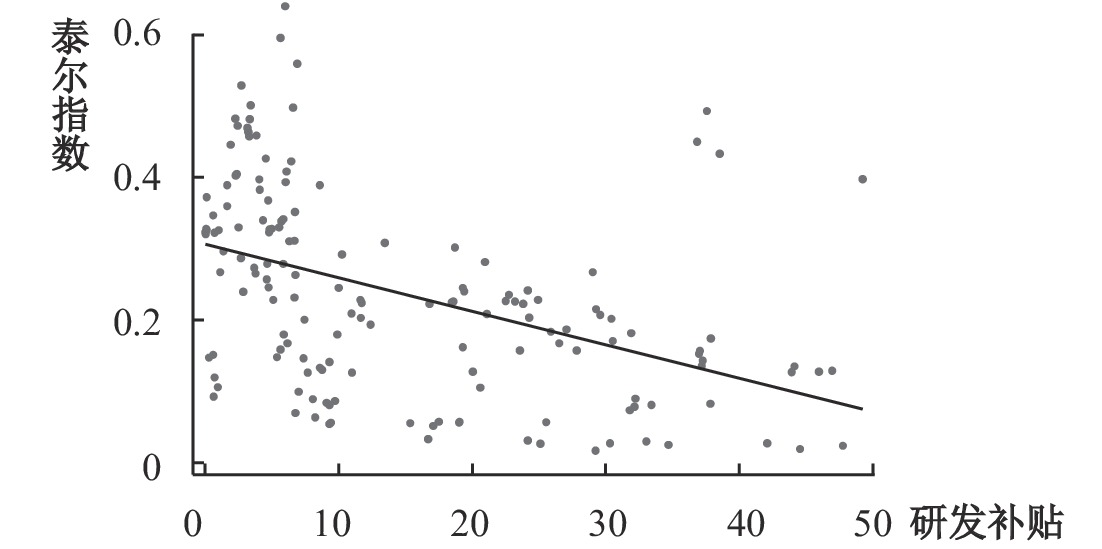

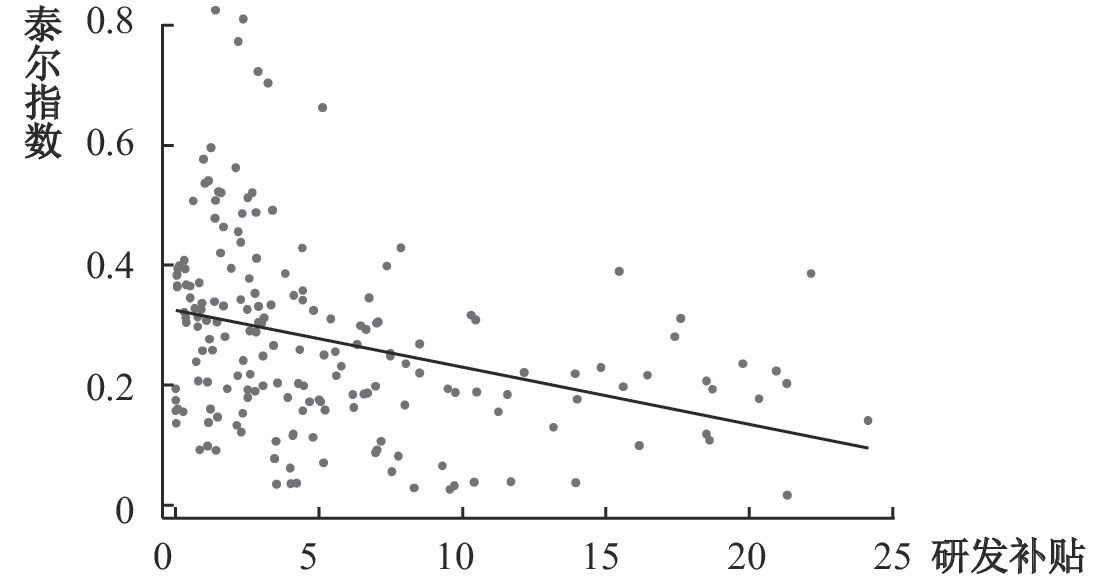

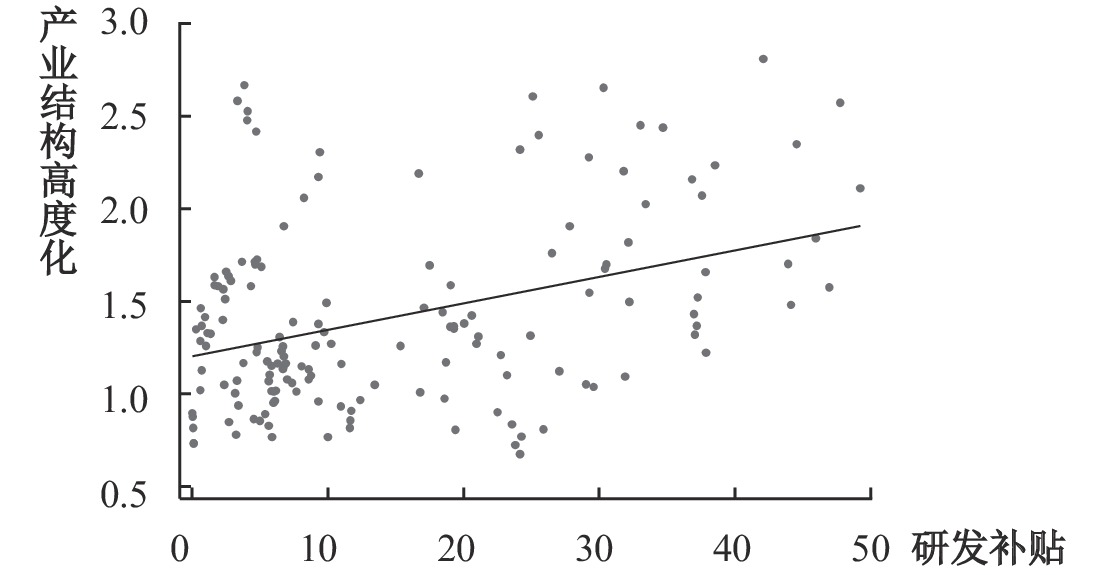

在实证分析之前,我们绘制了政府研发补贴与产业结构转型升级水平之间的散点图,见图2至图5。可见,即使在不同统计口径下,政府研发补贴与产业结构高度化之间均呈明显的正向关系,而政府研发补贴与产业结构泰尔指数之间均呈明显的负向关系,但因产业结构泰尔指数是测度产业结构合理化的逆向指标,说明政府研发补贴与产业结构合理化也呈明显的正向关系。政府研发补贴与产业结构转型升级之间的具体关系还需采用严格的计量方法进行检验。

|

| 图 2 2005−2010年政府研发补贴与产业结构高度化 |

|

| 图 5 2011−2015年政府研发补贴与产业结构泰尔指数 |

|

| 图 3 2005−2010年政府研发补贴与产业结构泰尔指数 |

|

| 图 4 2011−2015年政府研发补贴与产业结构高度化 |

四、实证结果与分析

(一)基准模型回归

基于豪斯曼检验结果,本文选择固定效应模型进行回归分析,见表2。其中,2005—2010年以大中型工业企业为统计口径的政府研发补贴能显著促进产业结构高度化,对产业结构泰尔指数的影响显著为负,有利于抑制产业结构偏离均衡状态,促进产业结构合理化,助推产业结构转型升级。2011—2015年以规模以上工业企业为统计口径的政府研发补贴对产业结构高度化的影响显著为正,对产业结构泰尔指数的影响显著为负,依旧能够显著促进产业结构转型升级,验证了假说1。这主要是因为:首先,政府研发补贴使各地区企业的比较优势得以充分发挥,增强了企业自主创新能力,企业能通过持续不断地研发创新来提高劳动生产率,保持其在行业中的领先地位;其次,政府研发补贴改变了企业创新研发活动中要素投入的相对价格,由“相对价格效应”引致的要素投入结构改变会导致要素市场乃至最终产品市场的结构发生显著改变,从而带动产业结构转型升级;再次,政府研发补贴通过降低企业研发创新内源融资约束和失败的风险,增强了企业创新动力,优化了创新资源配置,使创新资源从低效率部门流向高效率部门,由政府研发补贴带来的“杠杆撬动效应”能改造已有产业的投入产出结构,加速新兴产业的形成与发展,助推产业结构转型升级。

| 变量 | 2005—2010年大中型工业企业 | 2011—2015年规模以上工业企业 | ||

| lnais(1) | lntheil(4) | |||

| lnsub | 0.068***(4.40) | −0.070**(−2.63) | 0.078***(3.42) | −0.110**(−2.67) |

| lnpergdp | 1.610***(12.79) | 0.526**(2.43) | 1.051***(4.62) | 0.901*(2.18) |

| lnhuman | 0.205**(2.42) | 0.126(0.87) | 0.070(0.37) | −0.849*(−2.47) |

| lninform | 0.132*(1.83) | −0.479***(−3.86) | 0.242***(3.91) | 0.016(0.14) |

| lninfrastr | 0.102***(3.18) | 0.001(0.01) | −0.094(−0.45) | −0.776*(−2.02) |

| lnurban | 0.012(0.36) | 0.006(0.11) | 1.332***(4.73) | −0.182(−0.36) |

| lnopen | −0.144***(−4.25) | 0.197***(3.37) | −0.011(−0.32) | 0.150*(2.54) |

| N | 186 | 186 | 155 | 155 |

| R2 | 0.918 | 0.219 | 0.735 | 0.472 |

| 注:(1)*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平下显著;(2)括号内为t统计值;(3)方括号内为P值。下表同。 | ||||

一系列控制变量回归结果表明,经济发展水平、人力资本、信息化水平、基础设施建设和城市化率对产业结构高度化具有显著正向影响,而人力资本、信息化水平和基础设施建设对产业结构合理化具有显著正向影响。此外,经济发展水平能显著促进产业结构高度化,却未显著促进产业结构合理化,可能的原因是经济发展水平的提高虽加速了主导产业从第一向第二、三产业的演进速度,带动了产业结构高度化,但产业结构内部往往因复杂的调节机制以及传统体制机制等因素制约,发展过程较为缓慢,致使其对产业结构合理化的促进作用具有时滞,这也从侧面反映出当下中国进行产业结构调整的必要性和紧迫性。对外开放程度对产业结构高度化与合理化均无显著促进作用,可能与中国目前对外开放程度不高有关。

(二)区域异质性检验

政府研发补贴对产业结构转型升级的区域异质性检验结果见表3。由列(1)、列(2)、列(5)和列(6)可知,政府研发补贴对东部地区产业结构泰尔指数影响的系数显著为负,能有效抑制产业结构偏离均衡状态,促进产业结构合理化,但未能促进产业结构高度化;由列(3)、列(4)、列(7)和列(8)可知,政府研发补贴能有效推动中西部地区产业结构高度化,但未促进产业结构合理化。可见,政府研发补贴仅能促进东部地区产业结构合理化与中西部地区产业结构高度化。

| 变量 | 2005—2010年大中型工业企业 | 2011—2015年规模以上工业企业 | ||||||

| 东部地区 | 中西部地区 | 东部地区 | 中西部地区 | |||||

| lnais(1) | lntheil(2) | lnais(3) | lntheil(4) | lnais(5) | lntheil(6) | lnais(7) | lntheil(8) | |

| lnsub | 0.024

(1.27) |

−0.109** (−2.03) |

0.063** (2.78) |

−0.003

(0.23) |

−0.018

(−0.64) |

−0.130** (−2.45) |

0.112*** (3.53) |

−0.081

(−1.43) |

| control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| N | 66 | 66 | 120 | 120 | 55 | 55 | 100 | 100 |

| R2 | 0.949 | 0.464 | 0.930 | 0.137 | 0.880 | 0.684 | 0.738 | 0.520 |

实际上,在政府研发补贴政策引导下,东部地区能有效发挥人力资本充足、对外交流便利、思想理念先进和管理水平科学等比较优势,能极大地促进创新要素在不同产业之间的高效整合与优化配置,提高各产业产值结构与就业结构的协调程度,从而显著推动产业结构合理化。但由于政府研发补贴对企业研发投入具有促进和挤出双重效应(Görg 和Strobl,2007;胡永健和周寄中,2009),且对企业创新能力提升存在最适区间(毛琪琳和许家云,2015),若超过最适区间,研发补贴将会挤出企业研发投入,不利于企业创新能力提升。统计结果显示,东部地区获得的较高的政府研发补贴可能超过了促进企业创新能力提升的最适区间,反而对产业结构高度化无显著促进作用。相较之下,中西部地区获得的较少的政府研发补贴可能仍处于促进企业创新能力提升的最适区间,从而对企业研发投入具有促进作用,有利于提高劳动生产率,推动产业结构高度化。但由于中西部地区经济发展相对缓慢,发展环境等软实力较弱,限制了创新要素,尤其是人力资本的持续流入,尽管政府研发补贴可以通过提高就业待遇吸引优秀人力资本回流中西部,但中西部地区获得的政府研发补贴仍然较低,“孔雀与麻雀”双双东南飞的现实加剧了中西部地区人员就业结构与产值结构之间的偏差,不利于中西部地区产业结构合理化。未来中国应加大对中西部地区政府研发补贴的投入,增强政府研发补贴对中西部地区产业结构高度化的促进作用,有效改善中西部地区创新环境,吸引人力资本回流,推动当地产业结构合理化。

(三)企业规模异质性检验

我们以《工业企业科技活动统计年鉴》中的大型企业与中型企业获得的政府研发补贴为对象研究发现,大型企业获得的政府研发补贴远远高于中型企业。⑥不同企业规模下政府研发补贴对产业结构转型升级的影响结果见表4。根据列(1)可知,大型企业获得的政府研发补贴在1%的水平下能显著促进产业结构高度化,但对产业结构合理化无显著影响。根据列(4)可知,中型企业获得的政府研发补贴对产业结构高度化无显著影响,但在10%的水平下对产业结构合理化具有促进作用。可见,大型企业获得的政府研发补贴能显著促进产业结构高度化,而中型企业获得的政府研发补贴一定程度上能促进产业结构合理化。

| 变量 | 2005—2010年大中型工业企业 | 2011—2015年规模以上工业企业 | ||||||

| lnais(1) | lntheil(2) | lnais(3) | lntheil(4) | lnais(5) | lntheil(6) | lnais(7) | lntheil(8) | |

| lnlarge-sub(大型企业) | 0.060*** (4.10) |

−0.033

(−1.35) |

0.024

(1.44) |

−0.038

(−1.29) |

||||

| 0.026

(1.88) |

−0.056* (−2.53) |

0.012

(0.85) |

−0.039

(−1.63) |

|||||

| control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| N | 175 | 175 | 182 | 182 | 155 | 155 | 155 | 155 |

| R2 |

0.917 | 0.262 | 0.909 | 0.252 | 0.714 | 0.448 | 0.710 | 0.452 |

一般而言,政府往往倾向于资助大企业(González和 Pazó,2008;马嘉楠和周振华,2018),我国政府研发补贴也是有选择性地向大型国有企业倾斜(戴小勇和成力为,2014)。政府研发补贴投向大型企业,一定程度上增加了企业研发资金,提升了企业劳动生产率,有助于促进产业结构高度化。然而,在补贴总额约束下,政府研发资金更多投向具有创新能力但缺乏创新动力的大型企业,无疑会减少对具有创新动力但缺乏创新能力的中小型企业的补贴额度,研发补贴资源的错配不利于产业结构合理化。此外,大型企业往往因规模大而存在管理层级增加、组织结构臃肿及内部协调成本上升等问题,存在高昂的组织交易费用,一定程度上减弱了创新要素在产业间的自由流动、合理配置与高效利用,不利于提升产业结构合理化。而中型企业所具有的扁平化管理结构能有效减少企业内部研发活动方案的审批环节(于君博和舒志彪,2007),降低企业内部组织协调成本等交易费用,有助于创新要素自由流动,进而推动产业结构合理化。因此,未来中国应加大对中型企业的研发补贴,减少因资金不足对创新活动的限制,激发中小型微观企业主体的创新活力,为产业结构转型升级提供不竭动力。

(四)企业性质异质性检

文章以《工业企业科技活动统计年鉴》中内资企业、港澳台商投资企业以及外商投资企业获得的政府研发补贴为研究对象发现,内资企业获得的政府研发补贴远高于港澳台商投资企业和外商投资企业,且呈现逐年增长趋势。⑦不同企业性质下政府研发补贴对产业结构转型升级的影响结果见表5和表6。可见,以大中型工业企业和规模以上工业企业为统计口径的实证结果均表明,内资企业获得的政府研发补贴对产业结构高度化与合理化均具有明显促进作用,能显著促进产业结构转型升级,而港澳台商投资企业和外商投资企业获得的政府研发补贴对产业结构转型升级均无显著影响。这主要是因为政府研发补贴显著增加了内资企业的研发投入,增强了企业自主创新能力,提高了劳动生产率和资源在不同部门之间的配置效率,推动了产业结构高度化与合理化,具有显著的产业结构转型升级效应。而港澳台商投资企业与外资企业的总部都在海外,研发支出也多从总部支出,在中国大陆地区分支机构主要是加工基地(江静,2011),较少涉及研发创新活动。此外,受全球竞争力战略的制约,政府直接补贴“挤出”了部分港澳台商和外商投资企业原本在没有补贴时也要支出的正常研发活动(江静,2011),不利于企业自主研发能力提升,对中国产业结构转型升级无显著促进作用。因此,中国未来应加强对内资企业的研发补贴,增强内资企业对产业结构转型升级的带动作用。

| 变量 | lntheil(6) | |||||

| 0.023**(2.03) | −0.025(−1.33) | |||||

| 0.013(1.86) | −0.001(−0.09) | |||||

| 0.002(0.24) | −0.025(−1.86) | |||||

| control | YES | YE |

YES | YES |

YES | |

| N | 182 | 182 | 150 | 150 | 169 | 169 |

| R2 |

0.909 | 0.228 | 0.906 | 0.334 | 0.914 | 0.253 |

| 变量 | lnais(1) | lntheil(2) | lnais(3) | lntheil(4) | lnais(5) | lntheil(6) |

| lndomestic-sub(内资企业) | 0.069***(3.25) | −0.097**(−2.55) | ||||

| lnhmt-sub(港澳台商投资企业) | 0.011(1.39) | −0.018(−1.22) | ||||

| lnforeign-sub(外商投资企业) | 0.005(0.48) | 0.005(0.28) | ||||

| control | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| N | 155 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 |

| R2 |

0.733 | 0.469 | 0.736 | 0.478 | 0.732 | 0.472 |

(五)稳健性检验

政府研发补贴促进产业结构转型升级的结论是否真实可靠,需进行稳健性检验。首先,考虑到模型可能存在的内生性问题,我们以解释变量政府研发补贴与被解释变量产业结构转型升级的滞后项作为内生解释变量,利用SYS-GMM方法对基准模型进行重新估计,结果见表7。根据列(1)、列(2)和列(5)、列(6)可知,政府研发补贴均能显著促进中国产业结构转型升级。其次,借鉴宋凌云和王贤彬(2013)的做法,以解释变量的一期滞后项作为核心解释变量进行分段回归,结果见列(3)、列(4)和列(7)、列(8)。此时,政府研发补贴依然对产业结构转型升级具有显著促进作用。由此可见,基准模型所得结论是稳健可靠的。

| 变量 | 2005—2010年大中型企业 | 2011—2015年规模以上工业企业 | ||||||

| SYS-GMM | 解释变量滞后一期 | SYS-GMM | 解释变量滞后一期 | |||||

| lnais(1) | lntheil(2) | lnais(3) | lntheil(4) | |||||

| 0.019* (1.81) |

−0.054*** (−3.08) |

0.014* (1.77) |

−0.069** (−2.53) |

|||||

| L.lnsub | 0.084*** (4.63) |

−0.074** (−2.54) |

0.028* (1.52) |

−0.096** (−2.29) |

||||

| control | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| AR(1) | −3.342

[0.001] |

−2.808

[0.005] |

−1.802

[0.072] |

−1.401

[0.161] |

||||

| AR(2) | 0.937

[0.349] |

0.532

[0.595] |

0.817

[0.414] |

−1.446

[0.148] |

||||

| Sargan(P-value) | 28.063

[0.108] |

24.401

[0.225] |

15.037

[0.305] |

10.719

[0.634] |

||||

| N | 155 | 155 | 155 | 155 | 124 | 124 | 124 | 124 |

| R2 | 0.890 | 0.213 | 0.816 | 0.584 | ||||

五、作用机制检验

经过上述一系列检验,文章从多个方面证实了政府研发补贴对产业结构转型升级具有显著促进作用的结论。那么,政府研发补贴对产业结构转型升级的促进作用是否是通过增强企业创新研发能力所带来的呢?企业创新研发能力的提升是否是政府研发补贴推动产业结构转型升级的中介变量呢?对此,本文将采用中介效应模型检验其传导机制,⑧方程设定如下:

| innovationi,t=α+α1subsidyi,t+∑δxi,t+εi,t | (4) |

| upisi,t=β+β1subsidyi,t+∑γxi,t+εi,t | (5) |

| upisi,t=φ+φ1subsidyi,t+φ2innovationi,t+∑ψxi,t+εi,t | (6) |

其中,

| 变量 | lninnovation(1) | lnais(2) | lnais(3) | ||

| lnsub | 0.682***(10.59) | 0.336***(15.19) | 0.186***(8.23) | −0.057***(−3.03) | −0.043*(−1.70) |

| lninnovaiton | 0.220***(10.17) | −0.021(−0.86) | |||

| N | 182 | 186 | 182 | 186 | 182 |

| R2 |

0.428 | 0.600 | 0.767 | 0.056 | 0.061 |

| 变量 | lninnovation(1) | lnais(2) | lnais(3) | lntheil(4) | lntheil(5) |

| lnsub | 0.452***(5.06) | 0.159***(4.31) | 0.036(1.17) | −0.174***(−3.59) | −0.069(−1.43) |

| lninnovaiton | 0.272***(9.68) | −0.233***(−5.25) | |||

| N | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |

| R2 | 0.172 | 0.131 | 0.509 | 0.095 | 0.262 |

在表8列(1)中,政府研发补贴能显著促进大中型企业创新研发能力,进一步,根据列(2)—列(3)可知,当同时加入政府研发补贴和中介变量企业创新研发时,政府研发补贴对产业结构高度化的促进作用显著为正,且估计系数从0.336降至0.186,说明政府研发补贴对产业结构高度化的积极影响部分被企业创新研发所吸收;根据列(4)和列(5)可知,当同时加入政府研发补贴和企业创新研发时,政府研发补贴对产业结构偏离均衡状态具有显著的抑制作用,且该抑制作用从0.057降至0.043,说明政府研发补贴对产业结构偏离均衡状态的抑制作用通过企业创新研发部分传导。总之,政府研发补贴通过提升大中型企业创新研发能力显著推动了产业结构高度化与合理化,对带动产业结构转型升级具有积极影响。

同理,根据表9列(1)可知,政府研发补贴能显著增强企业创新研发能力,结合列(2)和列(3)可知,当同时纳入政府研发补贴和企业创新研发能力时,政府研发补贴对产业结构高度化的估计系数从0.159降至0.036,显著性亦减弱至不显著;根据列(4)和列(5)可知,政府研发补贴对产业结构偏离均衡状态的抑制作用从0.174降至0.069,且显著性也弱化至不显著,总体而言,在2011—2015年间,规模以上工业企业的创新研发能力对政府研发补贴促进产业结构高度化与产业结构合理化存在完全中介效应。可见,政府研发补贴能有效促进大中型企业及规模以上工业企业的创新研发能力,并最终带动中国产业结构转型升级。

六、结论与对策建议

本文利用2005—2015年中国31个省级地区面板数据实证检验了政府研发补贴对产业结构转型升级的影响,并对区域差异、企业规模以及企业性质进行了异质性检验,研究得出:(1)政府研发补贴对中国产业结构高度化与合理化均具有显著的促进作用,能有效推动中国产业结构转型升级;(2)政府研发补贴对产业结构转型升级的影响存在明显区域差异,能显著促进东部地区产业结构合理化和中西部地区产业结构高度化;(3)大型企业获得的研发补贴具有明显的产业结构高度化效应,而中型企业获得的政府研发补贴具有产业结构合理化效应;(4)内资企业获得的政府研发补贴能显著促进产业结构转型升级,但对港澳台商投资企业和外商投资企业均无显著影响;(5)作用机制显示,政府研发补贴通过显著增强大中型企业及规模以上工业企业的创新研发能力,有效带动了中国产业结构转型升级。

本文研究结论具有较强的政策含义,未来中国应从补贴总量与配置结构两个方面持续完善政府研发补贴制度,不断增强政府研发补贴对中国产业结构转型升级的积极推动作用。一方面,在补贴总量上进一步加大政府研发补贴力度,充分发挥政府研发补贴对产业结构转型升级的推动作用。本文的实证研究发现,政府研发补贴对中国产业结构高度化与合理化均具有明显促进作用,这意味着应积极构建增加政府研发补贴投入的长效机制,如健全的补贴激励制度、完善的产权保护制度和自由的人才流动机制等,以完善的体制机制建设稳定企业创新预期,激发企业自主创新动力,增强政府研发补贴对产业结构转型升级的持久拉力。另一方面,在配置结构上,政府研发补贴应更多地向中西部地区的中小型内资企业倾斜。一要增加对中西部地区的政府研发补贴,缓解中西部地区因政府研发补贴不足给产业结构高度化带来的瓶颈制约,推动中西部地区产业结构合理化,实现产业结构转型升级;二要加大对中小型企业的研发补贴力度,弥补中小型企业研发资金缺口,激活企业创新活力,为产业结构转型升级提供持久动力;三要增加对内资企业的政府研发补贴额度,激励内资企业发挥在自主创新中的引领作用,积极支持内资企业技术创新,提高研发补贴资金使用效率;四是在减少对港澳台商投资企业和外商投资企业直接研发补贴的同时,积极采取税收优惠等政策工具,最大程度释放港澳台商投资企业和外商投资企业对中国产业结构转型升级的积极带动作用。只有这样,才能最终形成“研发补贴−企业创新−产业升级”的良性互动链条,进而带动中国产业结构转型升级,推动我国经济高质量发展。

①

② 2005—2008年的统计指标取自《工业企业科技活动统计年鉴》中第四条“各地区企业科技活动经费筹集情况”中的“政府资金”;2009—2015年的统计指标取自《工业企业科技活动统计年鉴》中第九条“工业企业政府相关政策落实情况”中“使用来自政府部门的科技活动资金”,前后名称有所变化,但实质内容不变。

③ 限于篇幅,此处未列出政府研发补贴年度变化趋势图,如有兴趣可向作者索取。

④ 2005—2010年以大中型企业为统计口径是指满足从业人员300人以上、销售额3 000万元以上、资产总额4 000万元以上的工业企业。其中,大型企业指同时满足从业人员年平均人数2 000人及以上、年主营业务收入在3亿元及以上、资产总计4亿元及以上的工业企业。

⑤ 2011—2015年以规模以上工业企业为统计口径是指年主营业务收入在2 000万元及以上的工业企业。其中,大型企业指同时满足年末从业人员人数在1 000人及以上、年主营业务收入在4亿元及以上的工业企业;中型企业指年末从业人员人数介于300人(含)至1 000人(不含)并且年主营业务收入介于2 000万元(含)至4亿元(不含)的工业企业。

⑥ 限于篇幅,此处未列出不同规模企业获得政府研发补贴年度变化趋势图,如有兴趣可向作者索取。

⑦ 限于篇幅,此处未列出不同性质企业获得政府研发补贴年度变化趋势图,如有兴趣可向作者索取。

⑧ 此处特别感谢匿名审稿人和编辑部老师提出的宝贵意见。

| [1] | 安同良. 中国企业的技术选择[J]. 经济研究, 2003(7): 76–84. |

| [2] | 安同良, 施浩, Alcorta L. 中国制造业企业R&D行为模式的观测与实证——基于江苏省制造业企业问卷调查的实证分析[J]. 经济研究, 2006(2): 21–30. |

| [3] | 安同良, 周绍东, 皮建才. R&D补贴对中国企业自主创新的激励效应[J]. 经济研究, 2009(10): 87–98. |

| [4] | 白俊红. 中国的政府R&D资助有效吗? 来自大中型工业企业的经验证据[J]. 经济学(季刊), 2011(4): 1375–1400. |

| [5] | 陈玲, 杨文辉. 政府研发补贴会促进企业创新吗?——来自中国上市公司的实证研究[J]. 科学学研究, 2016(3): 433–442. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2016.03.014 |

| [6] | 戴小勇, 成力为. 财政补贴政策对企业研发投入的门槛效应[J]. 科研管理, 2014(6): 68–76. |

| [7] | 顾元媛, 沈坤荣. 地方政府行为与企业研发投入——基于中国省际面板数据的实证分析[J]. 中国工业经济, 2012(10): 77–88. |

| [8] | 胡永健, 周寄中. 政府直接资助企业技术创新绩效案例研究[J]. 管理评论, 2009(3): 35–42. |

| [9] | 江静. 公共政策对企业创新支持的绩效——基于直接补贴与税收优惠的比较分析[J]. 科研管理, 2011(4): 1–8,50. |

| [10] | 姜宁, 黄万. 政府补贴对企业R&D投入的影响——基于我国高技术产业的实证研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2010(7): 28–33. |

| [11] | 黎文靖, 郑曼妮. 实质性创新还是策略性创新?——宏观产业政策对微观企业创新的影响[J]. 经济研究, 2016(4): 60–73. |

| [12] | 陆国庆, 王舟, 张春宇. 中国战略性新兴产业政府创新补贴的绩效研究[J]. 经济研究, 2014(7): 44–55. |

| [13] | 吕久琴, 郁丹丹. 政府科研创新补助与企业研发投入: 挤出、替代还是激励?[J]. 中国科技论坛, 2011(8): 21–28. DOI:10.3969/j.issn.1002-6711.2011.08.004 |

| [14] | 马嘉楠, 周振华. 地方政府财政科技补贴、企业创新投入与区域创新活力[J]. 上海经济研究, 2018(2): 53–60. |

| [15] | 毛其淋, 许家云. 政府补贴对企业新产品创新的影响——基于补贴强度“适度区间”的视角[J]. 中国工业经济, 2015(6): 94–107. |

| [16] | 宋凌云, 王贤彬. 政府补贴与产业结构变动[J]. 中国工业经济, 2013(4): 94–106. |

| [17] | 孙海波, 林秀梅, 焦翠红. 政府税收、研发补贴与产业结构变迁[J]. 经济评论, 2016(6): 23–37. |

| [18] | 王军, 张一飞. 政府研发补贴对企业创新以及经济增长的影响——理论依据与政策选择[J]. 经济社会体制比较, 2016(5): 1–11. |

| [19] | 解维敏, 唐清泉, 陆姗姗. 政府R&D资助, 企业R&D支出与自主创新——来自中国上市公司的经验证据[J]. 金融研究, 2009(6): 86–99. |

| [20] | 姚洋, 章奇. 中国工业企业技术效率分析[J]. 经济研究, 2001(10): 13–19. |

| [21] | 于君博, 舒志彪. 企业规模与创新产出关系的实证研究[J]. 科学学研究, 2007(2): 373–380. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2007.02.031 |

| [22] | 袁航. 创新驱动对中国产业结构转型升级的影响研究[D]. 北京: 北京邮电大学, 2019: 88-89. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10013-1019047670.htm |

| [23] | 袁航, 茶洪旺, 郑婷婷. 创新数量、创新质量与中国产业结构转型互动关系研究——基于PVAR模型的实证分析[J]. 经济与管理, 2019(2): 78–85. |

| [24] | 袁航, 朱承亮. 国家高新区推动了中国产业结构转型升级吗[J]. 中国工业经济, 2018(8): 60–77. |

| [25] | 袁航, 朱承亮. 创新属性、制度质量与中国产业结构转型升级[J]. 科学学研究, 2019(10): 1881–1891. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2019.10.018 |

| [26] | 曾萍, 邬绮虹, 蓝海林. 政府的创新支持政策有效吗?——基于珠三角企业的实证研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2014(4): 10–20. |

| [27] | 钟春平, 陈三攀, 徐长生. 结构变迁、要素相对价格及农户行为——农业补贴的理论模型与微观经验证据[J]. 金融研究, 2013(5): 167–180. |

| [28] | Brown J R, Martinsson G, Petersen B C. Do financing constraints matter for R&D?[J]. European Economic Review, 2012, 56(8): 1512–1529. DOI:10.1016/j.euroecorev.2012.07.007 |

| [29] | Busom I. An empirical evaluation of the effects of R&D subsidies[J]. Economics of Innovation & New Technology, 2000, 9(2): 111–148. |

| [30] | Czarnitzki D, Hottenrott H. R&D investment and financing constraints of small and medium-sized firms[J]. Small Business Economics, 2011, 36(1): 65–83. DOI:10.1007/s11187-009-9189-3 |

| [31] | Feldman M P, Kelley M R. The ex ante assessment of knowledge spillovers: Government R&D policy, economic incentives and private firm behavior[J]. Research Policy, 2006, 35(10): 1509–1521. DOI:10.1016/j.respol.2006.09.019 |

| [32] | González X, Pazó C. Do public subsidies stimulate private R&D spending?[J]. Research Policy, 2008, 37(3): 371–389. DOI:10.1016/j.respol.2007.10.009 |

| [33] | Görg H, Strobl E. The effect of R&D subsidies on private R&D[J]. Economica, 2007, 74(294): 215–234. DOI:10.1111/j.1468-0335.2006.00547.x |

| [34] | Hu A G. Ownership, government R&D, private R&D, and productivity in Chinese industry[J]. Journal of Comparative Economics, 2001, 29(1): 136–157. DOI:10.1006/jcec.2000.1704 |

| [35] | Lach S. Do R&D subsidies stimulate or displace private R&D? Evidence from Israel[J]. Journal of Industrial Economics, 2002, 50(4): 369–390. DOI:10.1111/1467-6451.00182 |

| [36] | Lee E Y, Cin B C. The effect of risk-sharing government subsidy on corporate R&D investment: Empirical evidence from Korea[J]. Technological Forecasting & Social Change, 2010, 77(6): 881–890. |

| [37] | Lee M H, Hwang I J. Determinants of corporate R&D investment: An empirical study comparing Korea's IT industry with its non-IT industry[J]. ETRI Journal, 2003, 25(4): 258–265. DOI:10.4218/etrij.03.0101.0401 |

| [38] | Özçelik E, Taymaz E. R&D support programs in developing countries: The Turkish experience[J]. Research Policy, 2008, 37(2): 258–275. DOI:10.1016/j.respol.2007.11.001 |

| [39] | Wallsten S J. The effects of government-industry R&D programs on private R&D: The case of the small business innovation research program[J]. The Rand Journal of Economics, 2000, 31(1): 82–100. DOI:10.2307/2601030 |