2020第46卷第8期

2. 复旦大学 经济学院,上海 200433;

3. 江南大学 商学院,江苏 无锡 214122

2. School of Economics,Fudan University,Shanghai 200433,China;

3. School of Business,Jiangnan University,Wuxi 214122,China

一、引 言

如何定量测度货币政策的宏观动态效应是主流宏观研究最为重要的问题之一(Bernanke和Gertler,1995;Christiano等,1999)。在全球金融一体化的背景下,一国的货币政策如何影响他国的宏观经济?货币政策的这种国际溢出效应不断得到学界的热议,但至今没有定论。这是因为:在实证方面,如何识别外生的货币政策冲击在技术上一直没有得到很好地解决;在理论方面,主流宏观模型主张的传导机制不尽相同,且都没能得出确切的结论。

由于以上难点,货币政策的国际溢出效应在主流宏观研究中仍处于起步阶段,而美国货币政策对中国经济的影响更是鲜有研究。本文将利用Barakchian和Crowe(2013)识别的外生美国货币政策冲击,研究其对中国宏观经济的动态影响及其背后的传导机制。本文的研究为货币政策国际溢出效应的文献提供了新的证据,并从实证角度检验了现有的国际经济理论。

宏观货币政策研究要解决的首要问题是如何识别出外生的货币政策冲击。只有基于外生冲击下的政策实验,才能准确地分析货币政策效应而不会产生内生性问题。然而,宏观调控(尤其是货币政策)往往以宏观经济运行状态为参考指标,各经济变量之间本身存在着很强的内生性关系,因此很难直接构建一个包含政策变量与宏观经济指标的系统来识别出外生的货币政策冲击。Barakchian和Crowe(2013)基于Romer和Romer(1989)的思想,很好地解决了货币政策冲击外生性问题。具体地,他们利用美国联邦基金利率期货(Fed Fund Futures)在联邦公开市场委员会(FOMC)会议前后的差值来衡量货币政策冲击,因为这一指标包含未预期到的货币政策信息。基于这一指标构造的外生冲击不仅避免了对货币当局的反馈规则做过多武断的假设,也避免了使用传统识别方法所带来的内生性问题和样本选择的不稳健问题。

本文基于Barakchian和Crowe(2013)构建的美国货币政策冲击序列,很好地解决了货币政策冲击内生性问题。本文实证分析的基础模型是一个包含中国工业产值、价格指数和美国货币政策冲击的三变量结构向量自回归误差修正模型(SVECM)。本文发现,2001年末加入WTO对美国货币政策冲击的外溢性及其传导机制具有非常重要的结构性影响。本文以2002年1月为节点,将1996—2008年月度数据分为前后两个子样本。本文发现,基于2002—2008年子样本,美国的紧缩性货币政策使中国的产出上升和物价下降,从而对中国经济表现为一个正向供给冲击;而基于1996—2001子样本,美国的货币政策则不会对中国经济产生显著影响。以上发现与Kim(1999,2001)、Canova(2005)等文献的结论明显不同。在传导机制分析部分,本文发现价格渠道能够很好地解释数据中的特征事实。美国的紧缩性货币政策引起美元升值,美国厂商降低以美元定价的出口价格(汇率传导效应)。由于人民币—美元的固定汇率制度,中国进口价格下降,国内厂商的原材料价格下降,因此国内物价下降。生产成本下降会使厂商增加生产,产出增加。因此,价格渠道表明美国的紧缩性货币政策类似于一个正向的供给冲击,会增加中国产出,降低价格水平。基于扩展的SVECM系统,本文发现进口品价格渠道能够被中国宏观数据很好地识别。本文发现的特征事实及背后的传导机制(价格渠道)对于不同的样本区间和不同的模型设定都是稳健的。此外,本文还检验了传统的贸易渠道、利率渠道和政策渠道。结果显示,以上传导机制并不能很好地解释中国数据。因此,价格渠道是美国货币政策对中国经济溢出效应的主要传导机制,这一渠道也解释了“WTO 对溢出效应具有结构性影响”的实证发现。

二、相关文献讨论

目前,学界对货币政策的溢出效应研究较少,且主要集中讨论美国货币政策对发达国家以及拉丁美洲的影响。Grilli和Roubini(1995)以利率变化作为货币政策冲击,研究了其对G7国家汇率水平的影响。他们发现,美国利率上升导致美元升值,而除美国以外的G7国家(G6)利率上升则导致其货币贬值(“汇率之谜”)。他们用G6货币政策跟随美国货币政策来解释“汇率之谜”。Kim和Roubini(2000)利用非递归同期结构向量自回归模型(SVAR with Non-recursive Contem- poraneous Restrictions)研究了美国货币政策冲击对美元汇率的影响,用长期汇率水平受利率平价影响的贬值来解释Grilli和Roubini(1995)提出的“汇率之谜”。与以上文献不同,Kim(1999)将研究范围扩展至他国的产出,发现美国的紧缩性货币政策对G6各国的产出在短期内有显著的负面影响,但不是G6产出波动的主要原因。Kim(2001)基于递归假设的结构向量自回归(SVAR)模型做了更深入的研究。他发现,一个扩张的货币政策冲击在短期内会恶化美国贸易收支,但中长期将得到改善,同时G6国家的产出显著提高,而国际资本市场是主要的影响渠道。Cushman和Zha(1997)研究了美国货币政策冲击对加拿大贸易的影响,发现美国的紧缩性货币政策会使加拿大的贸易收支变化表现为先下降后上升的J型曲线。Sousa和Zaghini(2007)研究了以G5工业国家为代表的全球货币政策冲击对全球流动性的影响,发现紧缩性货币政策冲击后,全球产出出现短期下滑并在一年半后回归原位。对于新兴经济体,Canova(2005)发现拉美国家受美国货币政策冲击的影响与发达国家显著不同,紧缩性政策通过国际资本市场引起拉美国家普遍利率上升,导致资本内流、物价抬升、货币贬值以及贸易向好,且美国的货币政策冲击是大多数拉美国家经济波动的主要影响因素。而Mackowiak(2007)研究发现,拉美国家的价格与产出波动比美国要大,美国的货币政策冲击只能解释拉美经济波动的3%−6%,因而其他外部冲击的影响更重要。

随着金融危机后美国量化宽松政策(QE)的大规模执行,最近的文献开始关注美国QE的国际溢出效应。代表性文献有两篇。Chen等(2016)基于全球VECM(Global VECM)模型,考察了美国QE如何通过改变利率利差来影响其他发达国家以及新兴经济体。他们发现,公司债利率是QE的主要传导渠道,QE对中国等国家的溢出效应表现为推动经济过热。Kawai(2015)从开放经济理论模型的角度阐述了QE的国际溢出效应。他认为,QE对本国产出的正向影响越大,对其他国家的负向影响(由汇率贬值所引起)就越小;此外,由于经济个体在决策时具有前向预期,关于未来货币政策的消息会显著影响当期金融市场。Kawai(2015)基于简单的数据分析,发现QE政策对新兴经济体具有正向外溢效应。

国内研究美国货币政策对中国经济影响的文献相对较少。吴宏和刘威(2009)基于SVAR的分析结果表明,美国的扩张性货币政策改善了其贸易收支,引起我国贸易的极大波动。肖娱(2011)运用贝叶斯SVAR模型检验了美国货币政策冲击对6个具有不同汇率制度的亚洲经济体的传导渠道,发现中国严格的资本管制和大量外汇储备使实体经济免受外部冲击的影响,且美国的紧缩性货币政策冲击后,中国的实际外汇储备显著下降。王艳和张鹏(2012)使用SVECM研究了美国货币政策冲击对中国信贷市场的影响,发现扩张性冲击对中国信贷市场有正向影响,对实体经济增长则有微弱的负向作用。本文的主要贡献在于:第一,基于Barakchian和Crowe(2013)识别的外生美国货币政策冲击,避免了内生性问题;第二,基于不同的子样本,识别出中国加入WTO对美国货币政策冲击的溢出效应具有结构性影响;第三,基于各类扩展的向量系统,检验了现有国际经济理论,并识别出中国现象背后的传导机制。

三、实证方法与数据

本节将基于中国的宏观经济数据与美国的货币政策数据,使用结构向量自回归误差修正模型(SVECM)来研究美国货币政策冲击对中国宏观经济的溢出效应。

本文首先构建基准模型来考察美国货币政策溢出效应的特征事实。基准模型中的变量包括中国的实际工业增加值(记为IP)、消费者价格指数(记为CPI)以及Barakchian和Crowe(2013)构造的美国货币政策冲击序列(记为Shock)。所有变量都使用月度数据,时间跨度为1996年1月至2008年6月。①中国在2001年末加入世界贸易组织(WTO),这很可能会对货币政策的国际溢出效应产生结构性影响。鉴于此,本文将数据以2002年1月为节点分为前后两个子样本。

在描述计量模型之前,首先对基本数据做简单描述。单位根检验结果显示,产出与价格指数都为I(1)的非平稳过程,而美国政策冲击为平稳过程,这与货币政策冲击的特性相符。②值得注意的是,通胀序列存在明显的趋势断点。严谨起见,本文根据Bai和Perron(2003)的方法,对通胀序列做了多断点(Multiple Breakpoints)检验。结果显示,通胀序列存在5个明显的趋势断点,分别发生在2003年8月、2004年7月、2005年9月、2006年8月以及2007年8月。因此,本文定义了5个哑变量。

考虑到非平稳宏观时间序列间可能存在协整关系,本文采用结构向量自回归误差修正模型(SVECM),并使用上述定义的5个哑变量来控制通胀序列的趋势断点。在讨论估计结果之前,我们从数学上简要讨论上述三变量的SVECM。首先定义

| $\Delta {X_t} = ab'{X_{t - 1}} + \sum\limits_{j = 1}^p {{\Gamma _j}\Delta {X_{t - j}} + {u_t}} $ | (1) |

其中,

| ${X_t} = \bar X + \sum\limits_{j = 1}^\infty {{\Xi _j}B{\varepsilon _{t - j}}} + L\sum\limits_{j = 1}^{t - 1} {{\varepsilon _j}} + B{\varepsilon _t}$ | (2) |

其中,

要同时识别矩阵L和B,必须施加3个约束。根据Bernanke和Gertler(1995),我们采用Choleski分解来识别结构冲击。根据基准模型中各变量的排序,Choleski分解的隐含假设是:由于滞后效应,美国的货币政策冲击在当期并不会对中国的经济产出与价格水平产生影响,而仅影响美国国内的货币政策变量。在估计(2)式之前,我们利用Johansen轨迹检验对IP和CPI做协整检验。Johansen检验在95%的置信水平上无法拒绝存在一组协整关系的原假设

四、典型事实

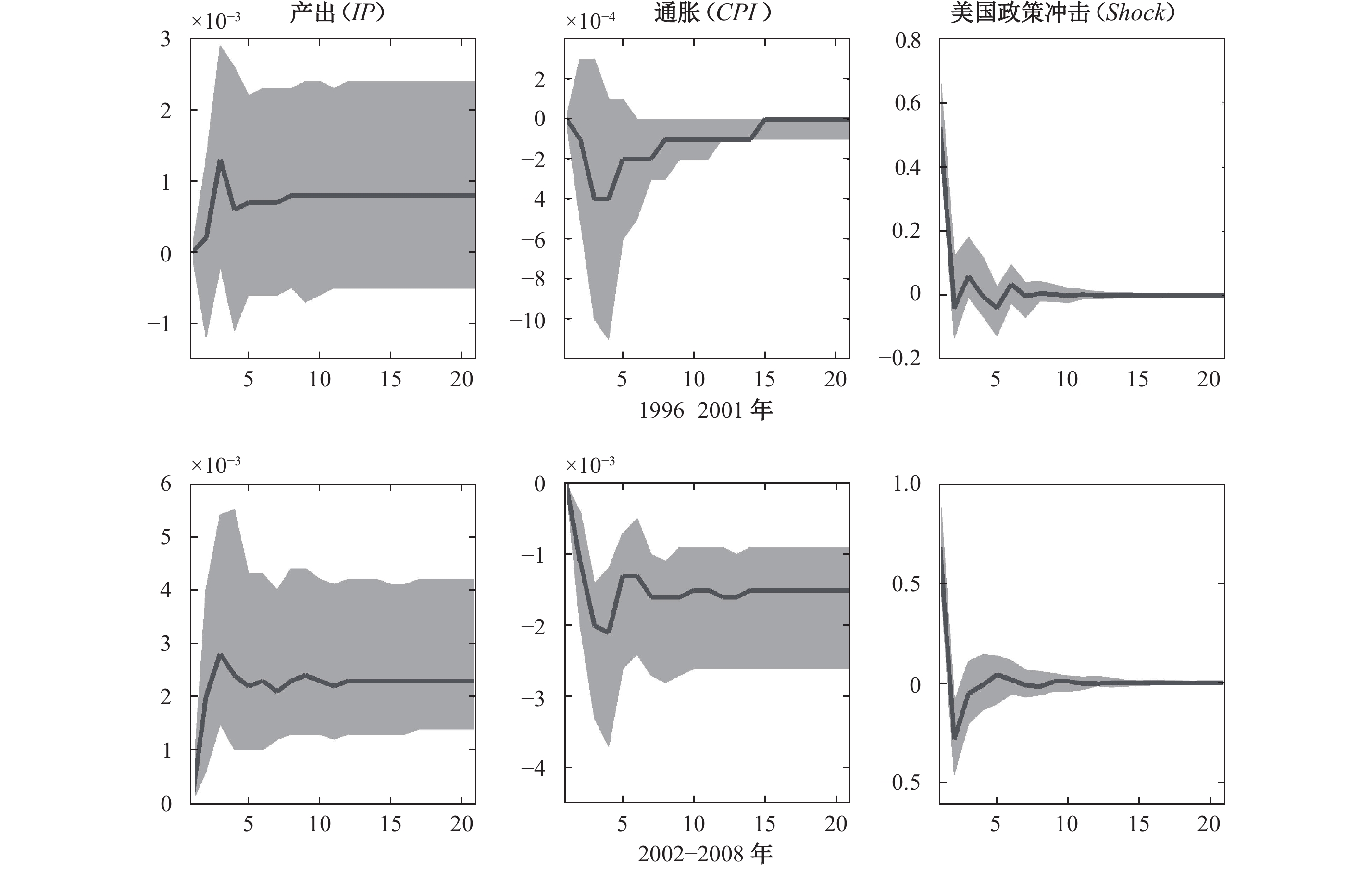

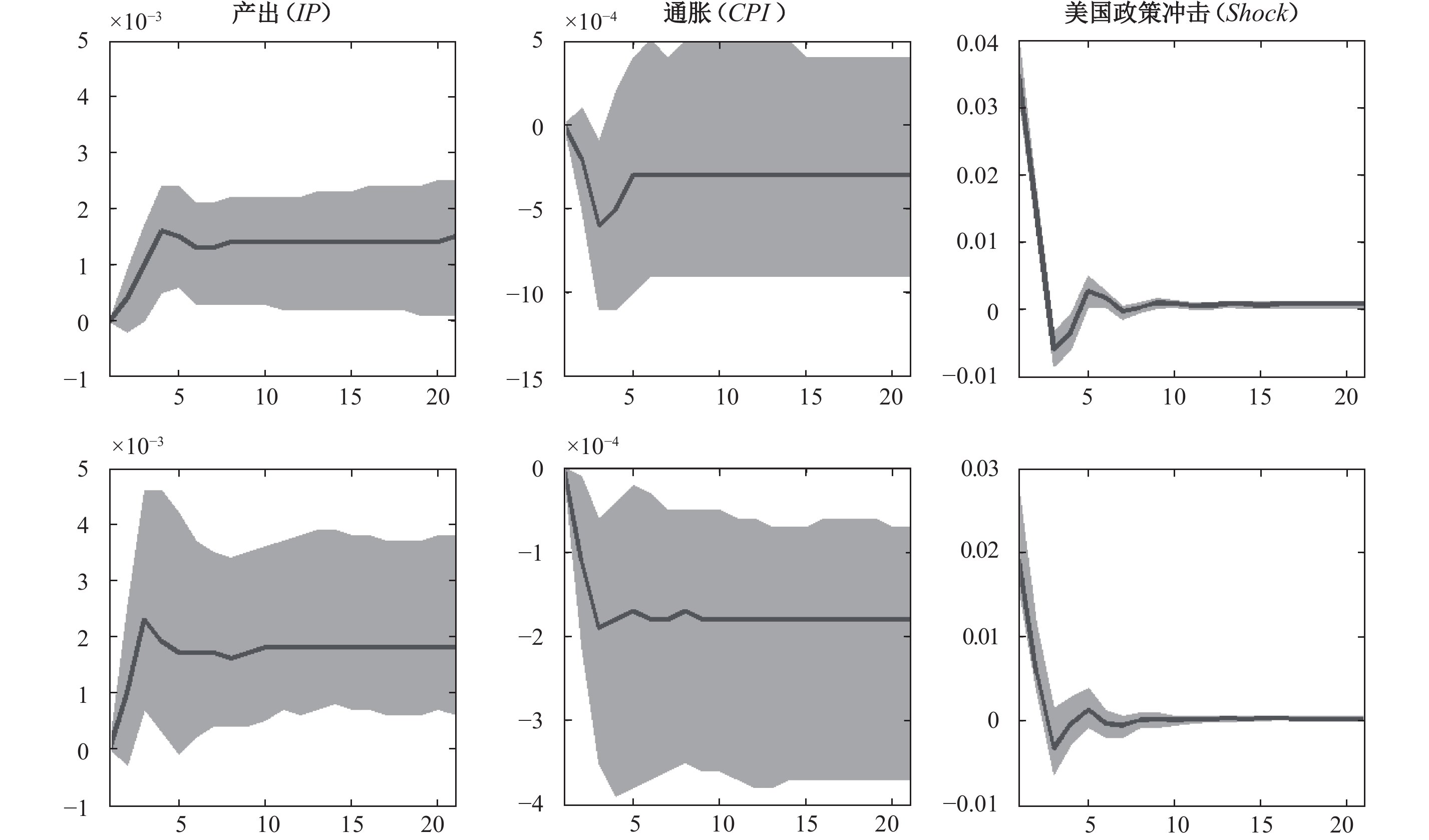

本节将重点讨论美国货币政策对中国经济溢出效应的特征事实。图1给出了基准SVECM系统,即

Barakchian和Crowe(2013)构建的美国货币政策冲击是由联邦基金利率期货在美联储公开市场操作委员会会议前后的利率差识别而得,图1中美国政策冲击为正表示紧缩性货币政策,从脉冲响应形态可以看到,其非常接近于白噪声过程,即第1期显著上升,第2期迅速回落至0附近。可见,美国政策冲击序列本质上刻画了一个美国货币政策的冲击(类似于AR(1)过程中的扰动项)。中国产出的脉冲响应结果显示,在美国的紧缩性货币政策冲击下(1单位标准差),中国的实际工业增加值在95%的置信水平上显著上升,在1年后达到0.25%。中国通胀的脉冲响应结果显示,美国的紧缩性货币政策使中国的价格水平显著下降,在冲击后第3个月跌至谷底约−0.1%,第4个月略有回升,并维持在−0.05%的水平。

|

| 图 1 基准模型的脉冲响应图(1996—2008年) 注:IP和CPI的纵轴表示百分比变化(0.01表示1%),横轴单位为月。SVECM系统采用1996年至2008年数据样本,滞后阶数为2阶,并使用5个哑变量控制了CPI在1996年至2008年的趋势断点(trend break)。图中实线为脉冲响应,阴影部分为95%的自举置信区间。 |

事实上,美国货币政策的外溢效应与国际贸易层面的对外开放程度密切相关。为此,我们同时估计了1996—2001年以及2002—2008年两个子样本的SVECM。图2给出了脉冲响应结果。1996—2001年,在美国的紧缩性货币政策冲击下,中国产出和价格水平的响应特征与图1类似,但并不显著。可见,贸易层面的对外开放程度会从结构上影响外溢效应的传导机制。2002—2008年,在中国的贸易开放程度显著增大(加入WTO)之后,美国的紧缩性货币政策冲击使中国的实际工业增加值在95%的置信水平上显著上升,在3个月之后达到峰值0.3%,随后略微下降,并维持在0.2%的水平。此外,中国的价格水平显著下降,在冲击后第3个月跌至谷底约−0.2%,第4个月略有回升,并维持在−0.15%的水平。值得注意的是,2002—2008年子样本的脉冲响应结果与1996—2008年子样本非常类似,且脉冲响应数值更大。以上结果表明,中国贸易全面开放对传导机制的影响更为深远。

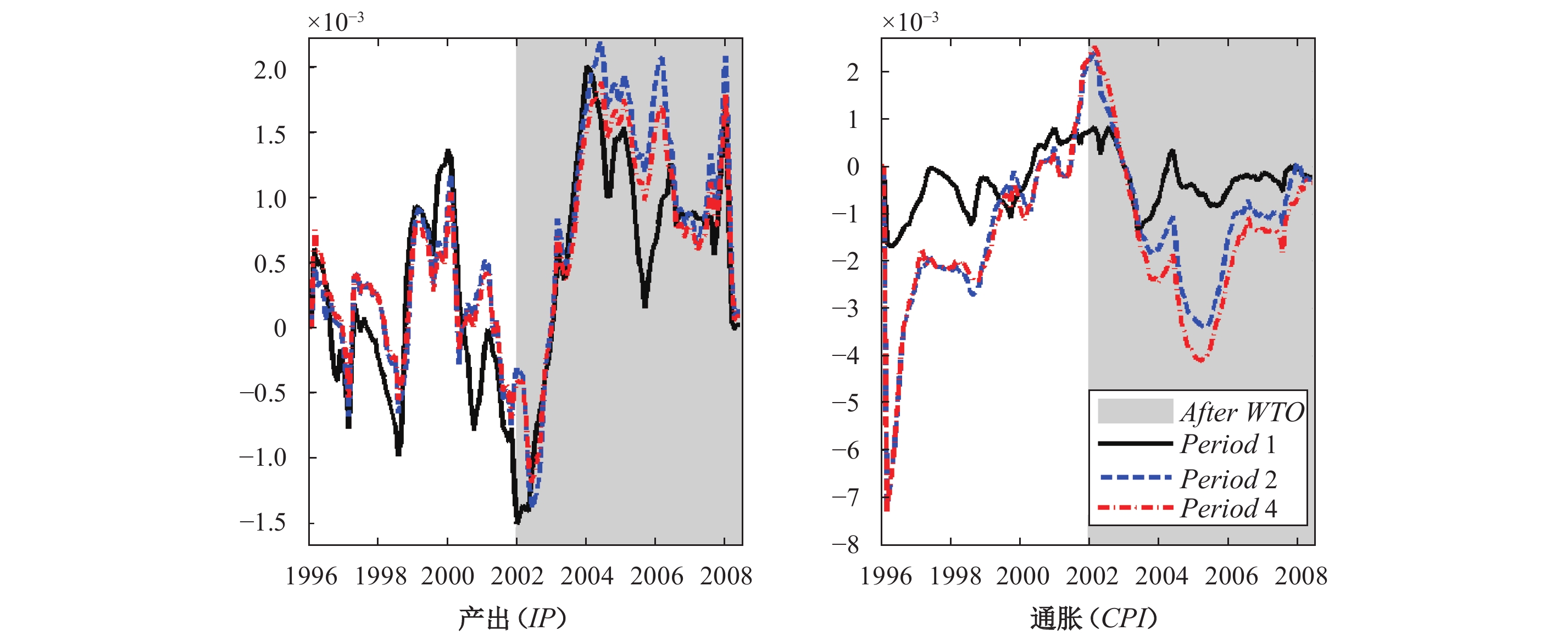

为了更严谨地分析2002年中国加入WTO对美国货币政策传导机制带来的结构性变化,我们进一步采用时变系数向量自回归模型(TVP-VAR)对美国的紧缩性货币政策冲击进行了脉冲反应分析。图3报告了美国的紧缩性货币政策冲击对产出和通胀在第1期、第2期和第4期的脉冲反应系数序列(1996年1月至2008年6月)。从中可以看到,产出和通胀对美国紧缩性货币政策冲击的脉冲反应在2002年前后呈现明显的结构性变化。具体而言,产出在2002年之前总体上呈现负向反应,即美国的紧缩性货币政策导致中国的产出下降。然而,在2002年(中国加入WTO)之后,产出的脉冲反应系数出现明显的结构性变化,从负值迅速上升至正值。在2002年之后,美国的紧缩性货币政策对中国的产出总体上为正向影响。对于通胀动态,1996—2002年,脉冲反应系数呈现出由负值持续增加变为正值的趋势,但这一特征在2002年出现了明显的结构性变化,通胀的脉冲反应系数从正值迅速下降转为负值。因此,2002年之后,美国的紧缩性货币政策冲击对中国的通货膨胀总体上为负向影响。TVP-VAR模型的分析结果与图1和图2中的特征事实一致。因此,我们认为国际贸易层面的对外开放程度(以2002年为分界点)对美国货币政策对中国产出和通胀的外溢效应具有重要的作用。

|

| 图 2 不同样本下的基准模型脉冲响应图 注:IP和CPI的纵轴表示百分比变化(0.01表示1%),横轴单位为月。图中两个SVECM系统的滞后阶数都为2阶,并使用哑变量控制了CPI在1996年至2008年的趋势断点。图中实线为脉冲响应,阴影部分为95%的自举置信区间。 |

|

| 图 3 TVP-VAR模型的产出和通胀脉冲反应系数变化 注:IP和CPI的纵轴表示百分比变化(0.01表示1%),横轴单位为月。图中两个TVP-VAR系统的滞后阶数都为2阶,VAR系统排序为[IP,CPI,Shock]。 |

基于上述结果,美国的紧缩性货币政策冲击对中国宏观经济而言相当于一个正向的供给冲击。关于发达国家市场对美国政策的反应,Kim(1999)研究发现,美国的紧缩性货币政策冲击使G6国家的产出和物价下降,这与中国产出的反应恰好相反;而对于新兴市场国家,Canova(2005)的研究则表明,紧缩性冲击使大量资本涌入拉美国家,导致物价和产出上升,这与中国价格的反应相反。基于上述特征事实,我们自然要问,美国的紧缩性货币政策对中国经济产生的正向影响是否得益于中国的全面对外开放?它是通过何种传导机制来影响中国经济?本文接下来将加入其他宏观核心变量对基准的向量系统进行扩展,并通过脉冲响应分析来推断美国货币政策冲击对中国经济溢出效应的传导机制。

五、传导机制分析

美国紧缩性货币政策的溢出效应与中国全面贸易开放(2001年末加入WTO)密切相关。那么,为什么中国产出(IP)的反应与成熟市场相反,而通胀(CPI)的反应又与新兴市场相反?要回答这个问题,需要研究这种溢出效应背后的传导机制,即美国的紧缩性货币政策冲击通过什么渠道影响中国的宏观经济指标。

上文的特征事实分析表明,中国贸易层面的对外开放对传导机制起到了重要的作用。为此,本节将从进口品价格渠道分析美国货币政策对中国实体经济影响的传导机制。在下文中,我们将逐一分析理论文献中的其他重要机制,并讨论其他机制无法解释上节中特征事实的潜在原因。

1. 理论分析

价格渠道是指美国货币政策通过影响中国进口价格水平来影响中国宏观产出与价格的机制。Kim(2001)在研究美国对G7其他六国的外溢效应时指出,美国的扩张性货币政策将导致美元贬值、外币升值,从而G6各国的进口商品价格下降,生产原材料价格下降,继而导致消费者价格指数下降和产出上升。具体到中美之间的情况,我们注意到,中国在1994年汇率并轨以后实行有管理的浮动汇率制度,2005年7月的“汇改”则将单一盯住美元汇率变为参考一篮子货币。也就是说,人民币汇率并非完全由市场决定,因此我们无法直接应用该模型的结论。对于汇率改革对溢出效应是否具有潜在影响,我们将在随后的进一步讨论中进行详细分析。

事实上,如果扩展到三国情形,价格渠道对于中美经济仍然适用。不失一般性,考虑中国、美国与欧元区三个国家或地区。其中,中国实行有管理的浮动汇率制度,欧元区与美国实行浮动汇率制度,且他们在一个统一的市场上进行国际贸易。美国的紧缩性货币政策冲击将导致美元升值、欧元贬值,而人民币—美元汇率保持不变。在国际贸易市场上,美国会降低出口到欧元区的以美元定价的商品与原材料价格。在相对购买力平价(Relative Purchasing Power Parity)条件下,为了保持在中国市场上的竞争力,美国厂商会降低出口到中国的以美元定价的商品与原材料价格。由于人民币—美元汇率是固定的,中国进口商品的人民币价格必然下降。进口原材料价格下降使国内生产厂商的成本下降,从而厂商增加生产并降低定价。

上述分析表明,价格渠道的核心机制在于:第一,美国的紧缩性货币政策导致中国的进口品价格下降;第二,中国的进口品价格下降导致国内产出上升和价格下降。对于第一点,标准的汇率传导效应(Exchange Rate Pass-through)已从理论上给出了证明。对于第二点,我们构建一个简单的进口品贸易模型进行了证明。受篇幅限制,文中没有给出详细的证明过程。

基于上述理论分析,一个很显然的问题是,中国进口品价格是否主要反映的是进口原材料的价格。为了考察这一点,我们进一步分析了中国的进口品成分。从概念上,进口品分为中间品(Intermediate Goods)与产成品(Final Goods),两者价格下降对经济体的影响渠道与结果是不同的。理论分析表明,进口中间品价格下降会使进口厂商的原材料价格下降,生产成本随之降低,最终导致国内价格水平下降和产出上升;而进口产成品价格下降则直接促进国内市场竞争,降低价格水平,对国内产出水平的影响并不明确。

由于缺少月度数据,在分析中国进口品成分时,我们基于CEPII数据库,使用中国从世界各国的年度进口产品数据进行了分析。我们发现,2002—2012年,在中美贸易以及中国与除美国以外的其他国家贸易中,中间品占进口商品总量的比例一直在90%以上。③可见,中间品价格下降(与产成品价格相比)起到了更为重要的作用,导致生产成本下降,从而中国厂商增加生产、降低定价;而在宏观层面则表现为中国工业产值上升,消费者价格指数下降。因此,美国的紧缩性货币政策通过降低进口品价格,引起中国产出上升和价格水平下降。我们接下来将从实证角度重点讨论中间品价格下降这一“价格渠道”。

2. 实证分析

由于中国汇率制度的特殊性,我们在上文的分析中提到,来自美国与欧元区的“价格渠道”影响是不同的,因此需要分别考虑这两个经济体的影响。为此,我们针对美国和欧元区构建了两个扩展的SVECM系统。

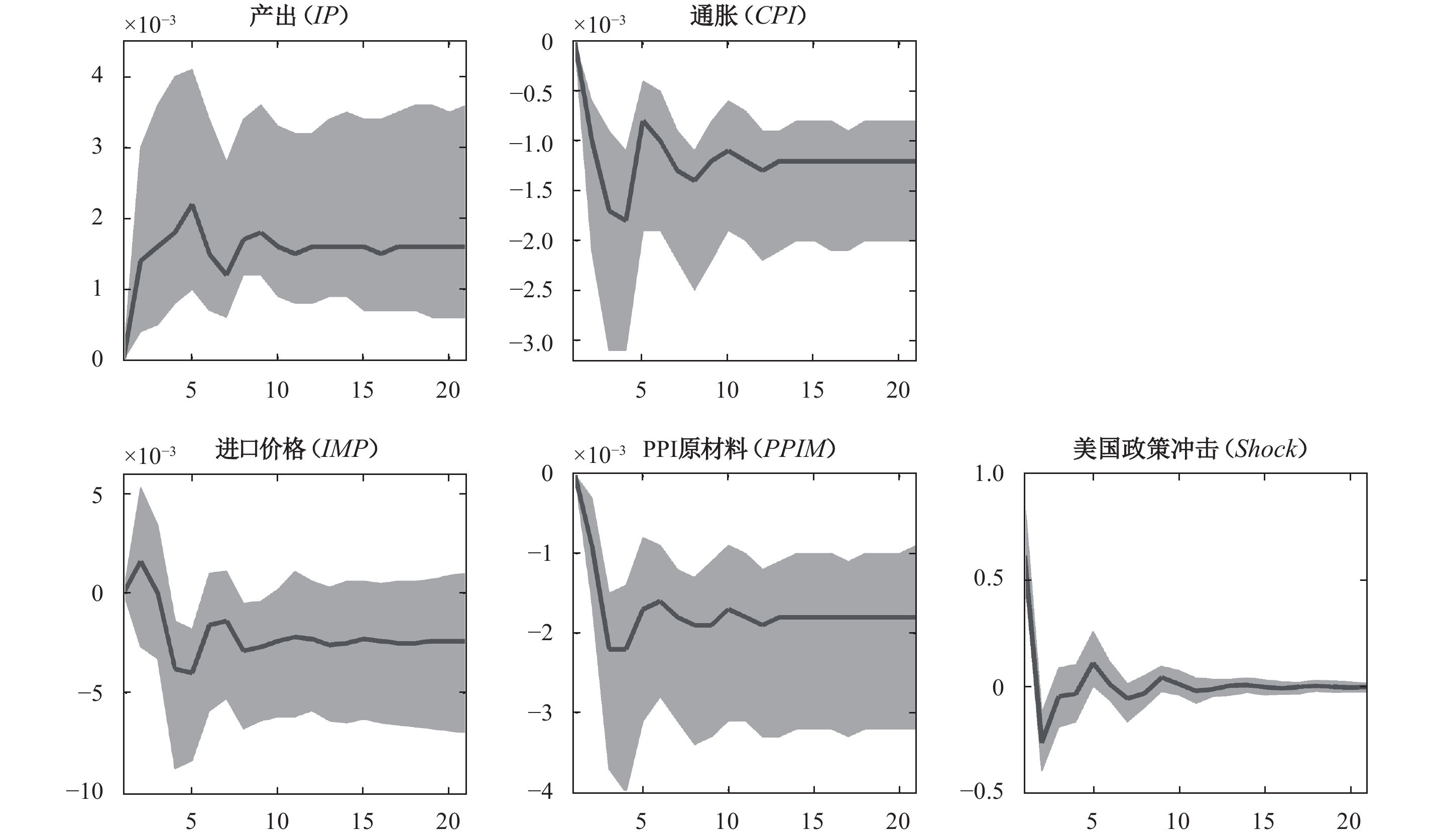

对于来自美国的降价影响,我们预期美国进口品价格水平和中国厂商的原材料价格下降。因此,我们在基准SVECM系统中加入中国原材料、燃料和动力购进价格指数(PPIM),作为中国厂商的原材料价格指标。对于美国进口品价格水平,由于数据的可得性,我们使用中国进口商品价格指数(IMP)作为其替代指标。

图4给出了加入美国进口品价格的脉冲响应结果。从中可以看到,在美国的紧缩性货币政策冲击后,中国工业增加值(IP)显著上升,在第5个月达到最高点,稍有回落后继续上升,在第8个月达到第二个峰值,之后的一年内也持续显著增长;中国消费者价格指数(CPI)则显著下降,在第3个月达到最低点,之后的一年内也继续保持显著低于冲击前的水平;中国工业购进价格指数(PPIM)也在冲击后显著下降,同CPI一样在第3个月达到最低点,之后持续显著小于零;而中国进口价格指数(IMP)则在第5个月显著下降。这一系列脉冲响应结果表明,来自美国的价格渠道能够解释美国货币政策冲击对中国经济的溢出效应,即中国进口商品价格指数下降引起国内厂商的原材料价格下降,继而国内生产成本下降,国内产出上升,物价指数下降。

|

| 图 4 价格渠道I的脉冲响应图(2002−2008年) |

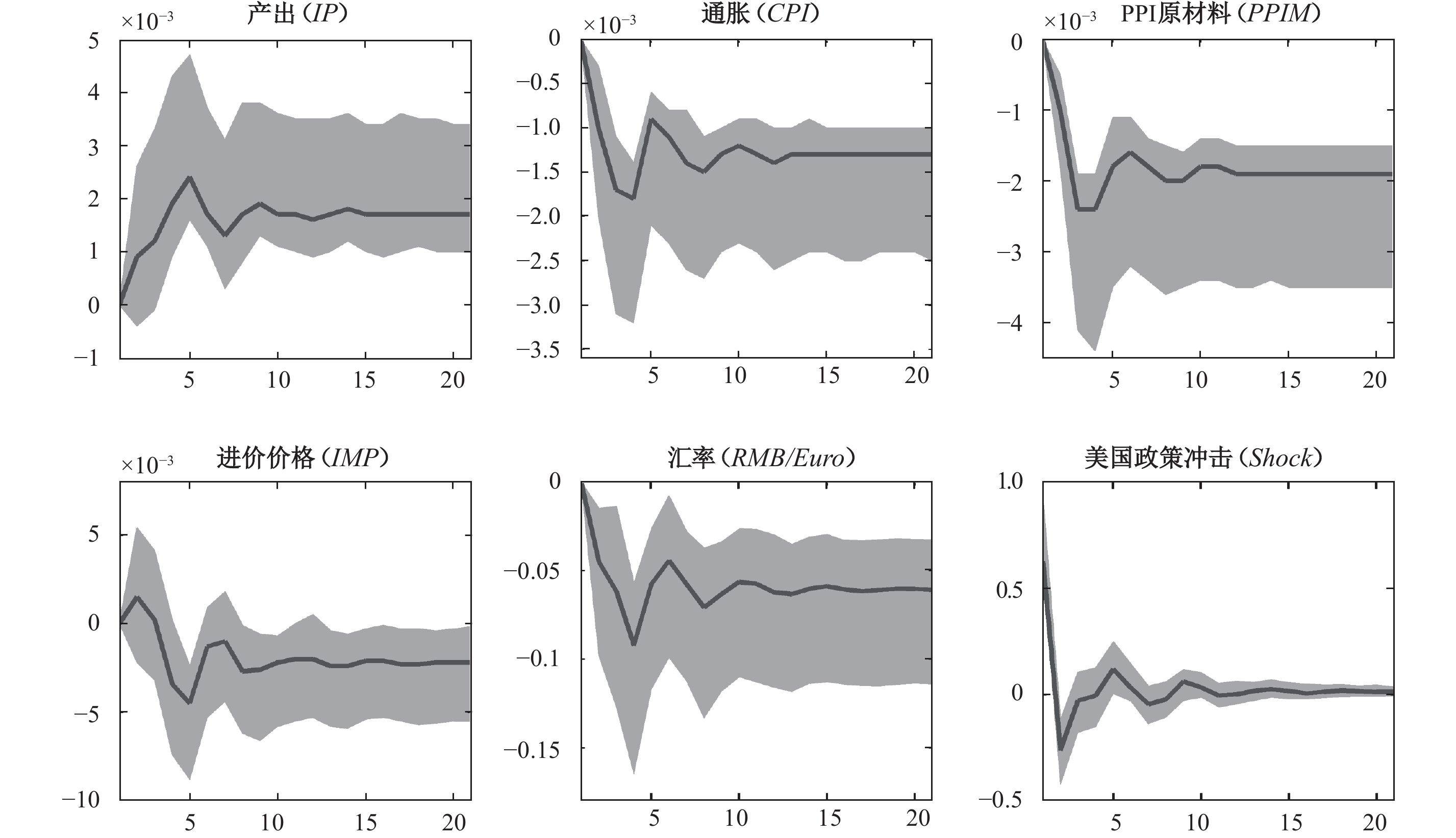

对于来自欧元区的降价影响,我们预期欧元兑人民币贬值,通过汇率传导效应引起原材料(与商品)价格下降,之后对中国进口厂商与国内生产水平的影响与来自美国的影响类似(即中国厂商的生产成本下降,产出增加,定价下降)。因此,除了中国原材料、燃料和动力购进价格指数(PPIM)与中国进口价格指数(IMP)外,我们在基准SVECM系统中加入人民币兑欧元汇率(RMB/Euro)来考察这一传导效应。

图5给出了考虑“欧元区”的脉冲响应结果。从中可以看到,中国工业增加值(IP)、消费者价格指数(CPI)、中国工业购进价格指数(PPIM)以及中国进口价格指数(IMP)的脉冲响应与图4中的结果极为类似,而人民币兑欧元汇率(RMB/Euro)在美国的紧缩性货币政策冲击后显著下降,即欧元兑人民币持续贬值,这与我们的预期一致。

|

| 图 5 价格渠道II的脉冲响应图(2002−2008年) 注:以上系统控制了CPI趋势断点的5个哑变量,数据经过对数处理和X12季节性调整。纵轴表示各变量的百分比变化(0.01表示1%),横轴单位为月。图中实线为脉冲响应,阴影部分为95%的自举置信区间。 |

综上所述,我们认为价格渠道是美国货币政策对中国宏观经济溢出效应的主要传导机制,且这一机制包括来自美国与欧元区的降价影响。其中,美国的降价来自美国厂商的降价,而欧元区的降价来自汇率传导机制。而作为中国主要的进口商品,中间品的价格下降直接引起中国进口厂商的生产成本下降,促使其提高产量、降低定价。宏观层面则表现为中国工业增加值(IP)上升,消费者价格指数(CPI)下降。因此,价格渠道解释了美国的紧缩性货币政策对中国经济而言表现为正向的供给冲击(或负向的成本冲击)。

3. 稳健性分析

由于数据的可得性,在基准VECM中,货币政策冲击序列仅到2008年6月。然而,金融危机后美国货币政策由常规的利率政策转入非常规的量化宽松时期。毫无疑问,这种结构性变化很可能对中国经济溢出效应产生影响。为了保持逻辑的连贯性,我们将估计基于扩展样本的VECM。扩展美国货币政策冲击序列的最大问题在于,Barakchian和Crowe(2013)所用数据涉及未公开的金融市场数据,所以本文无法完全使用他们的方法对美国货币政策冲击序列进行扩展。鉴于此,我们采用Gertler和Karadi(2015)估计的美国货币政策冲击序列。具体地,Gertler和Karadi(2015)利用与Barakchian和Crowe(2013)相同的美国联邦基金利率期货作为工具变量,基于外部工具变量方法,识别了外生的美国货币政策冲击。Gertler和Karadi(2015)提供了截至2012年12月的美国货币政策冲击序列。我们将基于他们的序列重点讨论金融危机后美国货币政策对中国宏观经济的溢出效应。由于包含相当长的美联储量化宽松政策时期,新的序列可以用来讨论本文结果对于非传统货币政策的稳健性问题。

我们将其他所有宏观指标的观测值也扩展到2012年12月。我们估计了各个基于扩展样本的VECM。具体地,对于三变量基准模型,我们首先利用全样本(1996—2012年)估计了中国产出与通胀的脉冲反应。结果显示,利用Gertler和Karadi(2015)的数据与上文利用Barakchian和Crowe(2013)的数据得到的脉冲反应动态非常类似。随后,我们聚焦于2008—2012年的量化宽松时期,结果显示,美国货币政策对中国经济的溢出效应与2008年6月之前的结果也很类似。美国的紧缩性货币政策引起中国的产出上升,价格下降。图6给出了脉冲反应结果。可见,即使在非传统的量化宽松政策时期,美国的紧缩性货币政策仍表现为一个正向的供给冲击。④

|

| 图 6 基于Gertler和Karadi(2015)数据的脉冲响应图 注:IP和CPI的纵轴表示百分比变化(0.01表示1%),横轴单位为月。第一行的SVECM系统采用1996年至2012年的全样本数据,滞后阶数为2阶;第二行的SVECM系统采用2008年至2012年金融危机后的样本数据,滞后阶数也为2阶。图中实线为脉冲响应,阴影部分为95%的自举置信区间。 |

此外,自2005年7月21日起,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,人民币汇率不再单一盯住美元,形成了更富弹性的人民币汇率机制(见《中国人民银行关于完善人民币汇率形成机制改革的公告》)。这次改革是自1994年中国实行有管理的浮动汇率制度以来又一次重要改革。尽管改革后人民币汇率制度本质上仍是有管理的浮动汇率,但是可能对本文识别的美国货币政策传导机制产生影响。为此,我们进一步讨论了美国货币政策溢出效应对于不同汇率制度的稳健性。具体地,我们将数据分为2002年1月至2005年7月以及2005年8月以后两个子样本,⑤考察了美国货币政策的溢出效应在不同汇率制度下是否仍成立。结果表明,2005年7月的“汇改”对进口品价格渠道并没有本质的影响。

六、传导机制的进一步讨论

上文识别了进口品价格渠道是美国货币政策影响中国实体经济的关键传导机制。而国际经济文献中关于货币政策的外溢性理论研究存在多种潜在的渠道。为此,我们将分别讨论文献中的贸易渠道、利率渠道和政策渠道能否解释中国数据的特征事实。

1. 贸易渠道

根据经典国际贸易理论(主要指MDF(Mundell-Fleming-Dornbusch)模型),贸易渠道有两种效应:一种是支出转换效应,即紧缩性冲击会使美元升值,美国出口下降(中国进口下降),从而改善中国贸易余额,提高中国产出和价格水平;另一种是收入吸收效应,即紧缩性政策将导致美国国内收入下降,对外需求减少,从而降低中国出口、产出和价格水平。无论是哪种效应,美国货币政策冲击将导致中国的产出和价格水平同向变化。

Kim(2001)基于G7国家的研究表明,美国的紧缩性货币政策引致收入下降,减少了美国对进口商品的需求,使其贸易余额向好;而其他六国出口下降,贸易余额恶化,导致产出下降,表现为MDF模型中的收入吸收效应。此外,MDF模型中还包含支出转换效应。根据这种效应,美国的紧缩性货币政策引致美元升值,美国出口下降,贸易余额恶化;而中国进口下降,贸易余额向好,最终产出上升。根据上文的实证分析,中国的产出情况恰好与G7其他六国相反。这是否表明美国的紧缩性货币政策对中国的影响主要源于支出转换效应?

为了考察这一理论是否能够解释中国现象,我们在基准SVECM系统中加入中国对美国的进口(IM)与净出口总量(NX),即整个系统为[IP,CPI,NX,IM,Shock]。由于数据的可得性,本文使用中国对外净出口与进口总量作为中美两国贸易的替代指标。由于美国是中国除欧盟以外最大的贸易伙伴,2002—2008年美国一直是中国的第一大出口国和第三大进口国,因此我们认为以中国对外贸易总量来反映中美贸易是可以接受的。

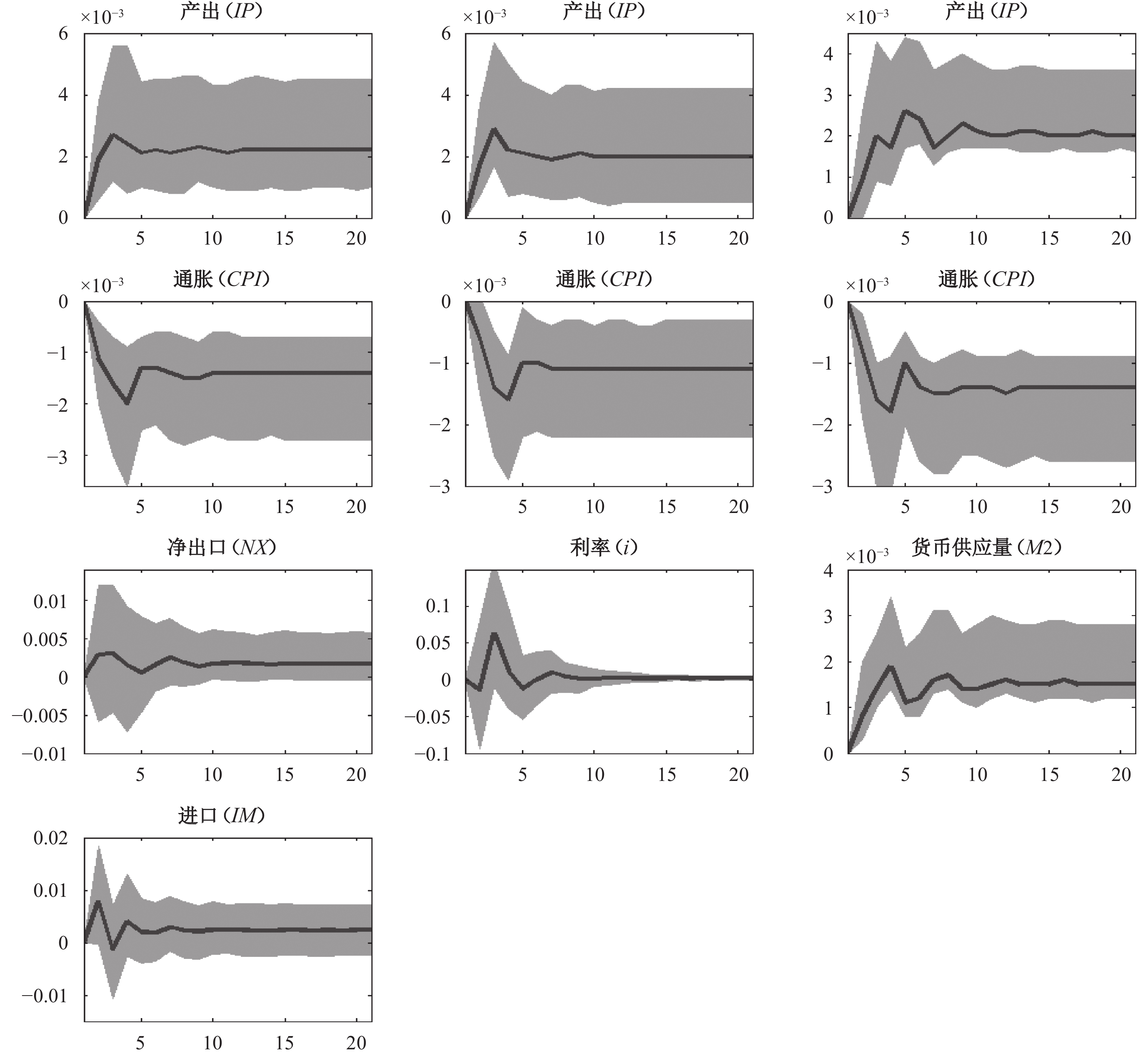

图7第一列给出了脉冲响应结果。从中可以看到,美国的紧缩性货币政策冲击后,中国工业增加值(IP)显著上升,在第2个月达到峰值;中国物价指数(CPI)显著下降,在第3个月达到最低点,这与上文得到的特征事实完全一致。同时,中国对外净出口总量(NX)与中国进口总量(IM)的脉冲响应都不显著,在冲击后两个月内稍有上升后便迅速回落至冲击之前的水平。可见,美国的紧缩性货币政策冲击并没有对中国的进口总量与净出口产生显著的影响。因此,我们认为贸易渠道并不是美国货币政策影响中国宏观经济的主要传导机制。

2. 利率渠道

利率渠道也称为资本市场渠道。根据跨期模型,美国利率上升会通过国际资本市场抬高世界利率。如果中国利率随之上升,则国内消费与投资下降,中国产出和物价也下降。因此,在利率渠道下,美国的紧缩性货币政策会降低中国的产出和价格水平。可以看到,利率渠道所预测的溢出效应与中美数据的实证结果不符。这是因为,在美国的紧缩性货币政策冲击下,中国的产出上升而非下降。更重要的是,这一理论要求资本市场全面开放,而中国存在金融账户资本管制。因此,美国利率上升并不能直接影响中国国内利率。由于制度与政策因素,利率渠道无法成为美国货币政策对中国溢出效应的主要传导机制。

严谨起见,我们仍对利率渠道做了脉冲响应分析。具体地,我们使用银行间市场债券质押式回购7天加权平均利率作为系统中的利率指标(i),将其加入基准SVECM中,所得系统为[IP,CPI,i,Shock]。如图7第二列所示,利率的脉冲响应结果在95%的置信水平上并不显著。因此,我们认为利率渠道并不能解释美国货币政策对中国经济的溢出效应。

|

| 图 7 不同渠道的脉冲响应图 注:第一列为贸易渠道,系统为[IP,CPI,NX,IM,Shock];第二列为利率渠道,系统为[IP,CPI,i,Shock];第三列为政策渠道,系统为[IP,CPI,M2,Shock]。受篇幅限制,图中未报告美国货币政策序列的脉冲响应结果。图中控制了CPI趋势断点的5个哑变量。其中,NX为以美元计价的中国对外净出口总量,IM为以美元计价的中国对外进口总量,i为银行间市场债券质押式回购7天加权平均利率,M2为中国广义货币供应量,数据经过对数处理和X12季节性调整。纵轴表示各变量的百分比变化(0.01表示1%),横轴单位为月;实线为脉冲响应,阴影部分为95%的自举置信区间。 |

3. 政策渠道

与美国的紧缩性货币政策相对应,中国央行可能采取两种货币政策。第一,紧缩的货币政策。根据Grilli和Roubini(1995)对“汇率之谜”的解释,中国央行可能会跟随美国采取紧缩的货币政策,从而产出和价格水平下降。第二,宽松的货币政策。为了防止美国的紧缩性冲击引起全球流动性紧缩,中国央行会采取释放流动性的策略来刺激经济,从而产出和价格水平上升。

Grilli和Roubini(1995)分析了G7国家的货币政策外溢性问题。他们发现,美国的紧缩性货币政策引起美元升值,而其他六国的紧缩性政策则引起本国货币贬值。以上现象被称作“汇率之谜”。对此,他们认为是G6的紧缩是跟随美国紧缩性货币政策的结果,因而是美元升值而非G6的货币政策导致这些国家货币贬值。那么,在中美之间是否也存在Kim和Roubini(1995)所述的货币政策相关性?

中国货币当局对美国紧缩性货币政策的反应无非有两种。一方面,为了维持人民币汇率稳定,央行需要实施紧缩的货币政策;另一方面,美国的紧缩性货币政策冲击会导致中国的出口下降,这需要央行实施宽松的货币政策来刺激经济。那么,对于上文得到的外溢效应,是否由中国央行的货币政策操作所致?

为了回答上述问题,首先需要一个衡量央行货币政策的指标,分析其对美国货币政策冲击的响应是否显著。从央行政策实施的角度选择中国货币政策指标较为困难,因为中国央行的政策目标和操作手段较多,很难使用一个统一的指标来衡量。因此,本文选择反映中国国内资本市场流动性的货币供应量(M2),作为衡量央行货币政策效果的指标。如果中国的货币政策反应是美国货币政策外溢效应的传导机制,那么针对美国的紧缩性货币政策,若中国央行实行紧缩的货币政策,我们将观察到中国的产出、价格水平与货币供应量同时下降;若中国央行实行宽松的货币政策,我们将观察到中国的产出、价格水平与货币供应量同时上升。

如图7第三列所示,在美国的紧缩性货币政策冲击下,中国工业增加值(IP)仍显著上升,在第5个月达到峰值;通胀(CPI)显著下降,在第3个月达到最低点;货币供应量(M2)显著上升,在第3个月达到最高点。M2和IP都显著上升,而CPI显著下降。这表明政策渠道并不是导致外溢效应的主要传导机制。

七、结 论

本文利用Barakchian和Crowe(2013)识别的外生美国货币政策冲击,构建结构向量自回归误差修正模型(SVECM),研究了美国货币政策对中国经济的溢出效应。研究发现,以中国2001年末加入世界贸易组织(WTO)为标志的贸易开放政策对上述溢出效应具有显著的结构性影响。对于基准SVECM系统,基于1996—2001年的数据,中国的产出与物价对美国紧缩性货币政策冲击没有显著的反应;而基于2002年以后(以及1996年以后)的数据,美国的紧缩性货币政策导致中国的产出上升,物价下降。这一典型事实与Kim(1999,2001)基于G7国家的研究结果(美国的紧缩性政策导致本国产出与物价显著下降)以及Canova(2005)基于拉美国家的研究结果(美国的紧缩性政策导致本国产出与物价显著上升)明显不同。本文进一步利用2002年以后的中国月度宏观数据,研究了美国货币政策溢出效应的传导机制。结果表明,价格渠道是这一溢出效应的主要传导机制,而贸易渠道、利率渠道和政策渠道都不能解释实证分析中的特征事实。价格渠道是指美国的紧缩性货币政策导致美元升值,汇率传导效应使美国出口厂商降低商品的美元计价价格,由于人民币—美元的固定汇率制度,中国的进口原材料价格下降,国内生产成本下降,促使厂商提高产量、降低价格,最终表现为国内产出上升、价格下降。因此,美国的紧缩性货币政策类似于一个正向的供给冲击。此外,面对美国的紧缩性货币政策,中国的广义货币供应量显著上升,表明中国央行在一定程度上实施了扩张性货币政策,从而产出上升,但中国的物价指数显著下降,这表明政策渠道并不是美国货币政策外溢性的主要传导机制。以上结论对于金融危机后美国量化宽松时期以及2005年人民币“汇改”前后都是稳健的。

本文研究表明,美国的紧缩性货币政策对中国宏观经济波动存在一阶矩效应,但这种溢出效应并不像传统文献所发现的那样呈现较大的负向作用。这表明我国货币当局在应对美国的紧缩性政策时,更应注重其对中国资本市场带来的波动和风险,如资本外流导致信贷市场流动性紧缺(Boissay等,2016)、房地产市场价格大幅波动(Dong等,2019)等问题。

作为最大的新兴市场国家,中国与G7等成熟市场国家以及拉美等新兴市场国家对美国货币政策的反应显著不同。对于这一典型事实,现有理论(MFD模型与跨期模型)都无法解释。本文提出的价格渠道理论能够很好地解释这一现象,但对中国以外的国家是否成立需要进一步的研究。此外,随着中国金融市场的进一步开放,本文所述典型事实是否仍然存在以及传导机制是否依然成立,都是未来值得研究的方向。

* 作者感谢丁剑平、高洁超、韩立岩以及“中国金融发展学术论坛”与会者的有益评论,并感谢赵诗雨优秀的助研工作。文责自负。

① 这里不包含2008年6月以后的数据,主要是考虑到美联储在美国金融危机后实行了大规模的非常规货币政策(如量化宽松),美国的名义利率事实上已接近于零值的下界,而Barakchian和Crowe(2013)主要是利用美国联邦基准利率来识别美联储常规的货币政策冲击,因此他们的数据仅到2008年6月。在进一步讨论中,本文基于Gertler和Karadi(2015)考察了金融危机后美国量化宽松时期(2008年7月至2012年12月)的扩展样本,所得结果非常类似。

② 受篇幅限制,ADF单位根检验结果请参见《财经研究》工作论文版本。

③ 根据Broad Economic Categories(BEC),本文将产品分为中间产品、最终产品以及不确定性产品。

④ 为了进一步分析传导机制,我们基于2008—2012年样本考察了进口品价格渠道。具体而言,我们估计了与图4类似的包含进口品价格的VECM。结果显示,美国的紧缩性货币政策导致中国进口品价格显著下降,从而企业的生产成本和定价水平下降,最终表现为一个正向的供给冲击。这表明在美联储执行非传统货币政策时期,本文发现的进口品价格渠道也是稳健的。

⑤ 2008年6月以后,我们采用了Gertler和Karadi(2015)估计的外生货币政策冲击序列,因而无法简单地将其与Barakchian和Crowe(2013)估计的序列进行叠加。事实上,基于2008年6月以后样本得到的脉冲反应与2008年之前非常类似。

| [1] | 王艳, 张鹏. 美国货币政策对中国信贷市场的溢出效应研究[J]. 投资研究, 2012(2): 155–160. |

| [2] | 吴宏, 刘威. 美国货币政策的国际传递效应及其影响的实证研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2009(6): 42–52. |

| [3] | 肖娱. 美国货币政策冲击的国际传导研究——针对亚洲经济体的实证分析[J]. 国际金融研究, 2011(9): 18–29. |

| [4] | Barakchian S M, Crowe C. Monetary policy matters: Evidence from new shocks data[J]. Journal of Monetary Econo- mics, 2013, 60(8): 950–966. DOI:10.1016/j.jmoneco.2013.09.006 |

| [5] | Bernanke B S, Gertler M. Inside the black box: The credit channel of monetary policy transmission[J]. The Journal of Economic Perspectives, 1995, 9(4): 27–48. DOI:10.1257/jep.9.4.27 |

| [6] | Boissay F, Collard F, Smets F. Booms and banking crises[J]. Journal of Political Economy, 2016, 124(2): 489–538. DOI:10.1086/685475 |

| [7] | Canova F. The transmission of US shocks to Latin America[J]. Journal of Applied Econometrics, 2005, 20(2): 229–251. DOI:10.1002/jae.837 |

| [8] | Chen Q Y, Filardo A, He D, et al. Financial crisis, US unconventional monetary policy and international spillovers[J]. Journal of International Money and Finance, 2016, 67: 62–81. DOI:10.1016/j.jimonfin.2015.06.011 |

| [9] | Cushman D O, Zha T. Identifying monetary policy in a small open economy under flexible exchange rates[J]. Journal of Monetary Economics, 1997, 39(3): 433–448. DOI:10.1016/S0304-3932(97)00029-9 |

| [10] | Dong F, Liu J F, Xu Z W, et al. Flight to housing in China[R]. SSRN Working Paper, 2019. |

| [11] | Gertler M, Karadi P. Monetary policy surprises, credit costs, and economic activity[J]. American Economic Journal: Macroeconomics, 2015, 7(1): 44–76. DOI:10.1257/mac.20130329 |

| [12] | Grilli V, Roubini N. Liquidity and exchange rates: Puzzling evidence from the G-7 countries[R]. Working Papers No.95-17, 1995. |

| [13] | Kawai M. International spillovers of monetary policy: US Federal Reserve’s quantitative easing and bank of Japan’s quantitative and qualitative easing[R]. ADBI Working Paper 512, 2015. |

| [14] | Kim S. Do monetary policy shocks matter in the G-7 countries? Using common identifying assumptions about mone- tary policy across countries[J]. Journal of International Economics, 1999, 48(2): 387–412. DOI:10.1016/S0022-1996(98)00052-X |

| [15] | Kim S. International transmission of U.S. monetary policy shocks: Evidence from VAR’s[J]. Journal of Monetary Economics, 2001, 48(2): 339–372. DOI:10.1016/S0304-3932(01)00080-0 |

| [16] | Kim S, Roubini N. Exchange rate anomalies in the industrial countries: A solution with a structural VAR approach[J]. Journal of Monetary Economics, 2000, 45(3): 561–586. DOI:10.1016/S0304-3932(00)00010-6 |

| [17] | Romer C D, Romer D H. Does monetary policy matter? A new test in the spirit of Friedman and Schwartz[J]. NBER Macroeconomics Annual, 1989, 4: 121–170. DOI:10.1086/654103 |

| [18] | Sims C A, Zha T. Bayesian methods for dynamic multivariate models[J]. International Economic Review, 1998, 39(4): 949–968. DOI:10.2307/2527347 |

| [19] | Sousa J M, Zaghini A. Global monetary policy shocks in the G5: A SVAR approach[J]. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 2007, 17(5): 403–419. DOI:10.1016/j.intfin.2006.03.001 |