2020第46卷第8期

2. 武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072

2. Economics and Management School,Wuhan University,Wuhan 430072,China

一、引 言

2020年第一季度,新型冠状病毒的全球蔓延让正在不断被民粹主义和保护主义所侵蚀的国际贸易自由化变得更加不确定。根据资源依赖理论,一国产业或企业对经营活动所需外部资源的高度依赖将导致其在利益相关者压力下的稳定状态遭到破坏,继而导致系统不稳定的风险状态,即为产业(企业)脆弱性(Kassinis和Vafeas,2006)。中国制造业具有国际市场占有率体量大、高度嵌入全球价值链(Global Value Chain,GVC)但“两端在外”的特点。一方面,中美科技领域的“局部脱钩”正在展开,打压以华为、中兴等为代表的中国高科技民族企业依旧是美国对华科技战略的重要着力点;另一方面,中国在过去40多年基于劳动力成本的比较优势而形成的产业竞争力,将受到要素成本和单边主义的影响,可能出现过早、过快弱化的“早产”性质,而以越南为代表的东南亚国家的竞争力则在持续增强。因此,全球经贸格局的加速动荡必然会导致中国制造业基于发达国家跨国公司GVC布局以及源于生产要素比较优势而形成的国际竞争力的稳定性遭到破坏,继而呈现风险状态。尤其是面对疫情暴发后日本、美国等先后宣布对本国制造业企业从中国回迁的资助政策,甚至发出GVC“去中国化”的极端言论,民族企业作为国民经济的微观基础,其核心竞争力的稳定性将直接决定中国制造业受疫情冲击的恢复能力。①

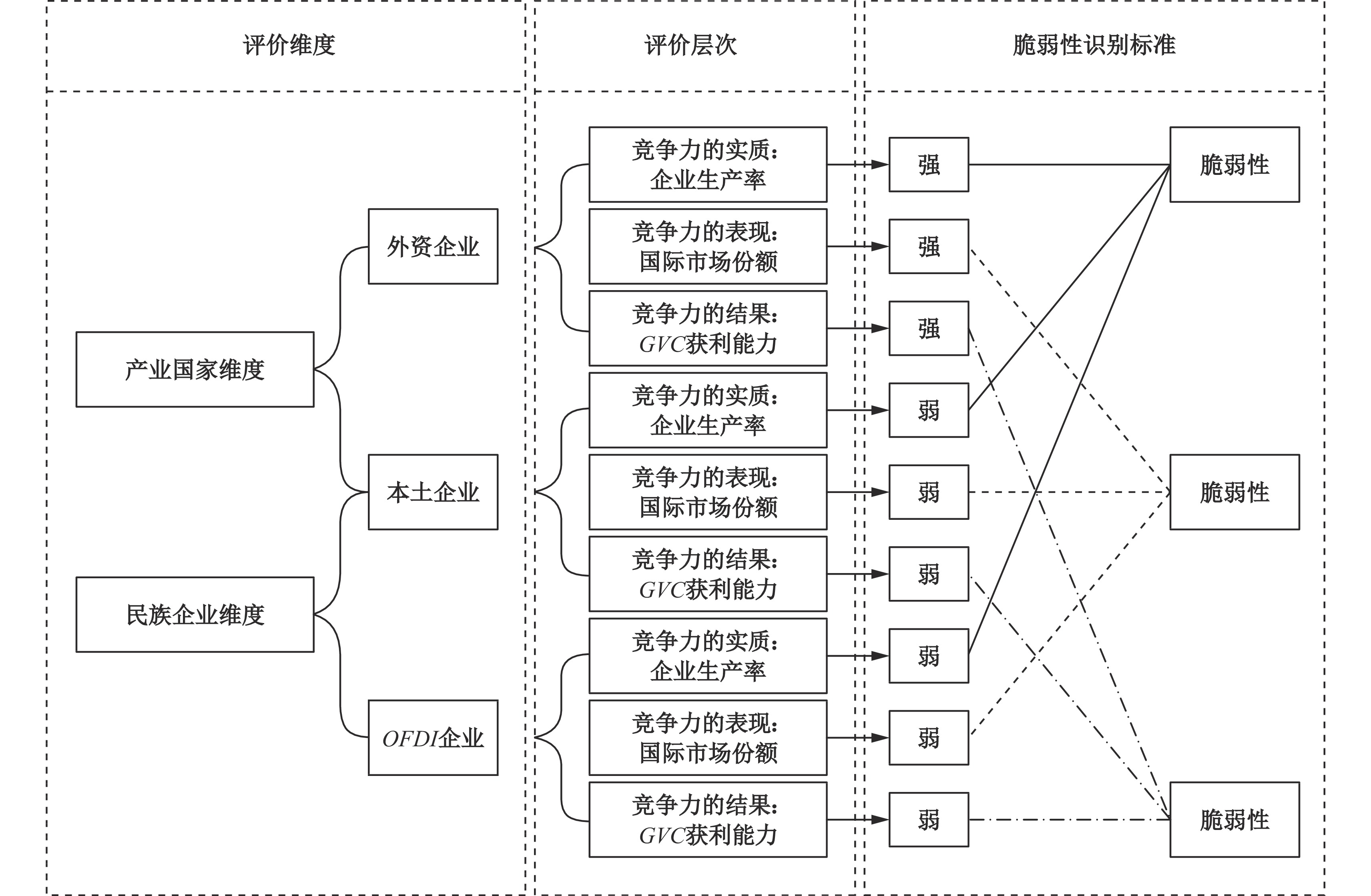

基于上述背景,本文围绕中国制造业所包含的外资企业与民族企业两大类微观主体,将中国制造业国际竞争力的脆弱性界定为一个特定产业内外资企业的国际竞争力在统计上显著地高于民族企业的一种风险状态。②在这种状态下,全球经贸格局动荡所导致的供应链断裂的隐患,将影响高度依赖GVC上下游的在华外资企业运营的稳定性,继而影响“连锁全球化”(Chained Globalization)下中国在该产业上国际竞争力的可持续性。

“立国之本、兴国之器、强国之基”的制造业承载着实现《中国制造2025》发展目标的重任,新冠肺炎疫情加快了全球供应链重构的步伐,各国企业参与新一轮国际分工将由“效率、利润和全球化”的传统标准转向“效率与韧性、利润与安全、区域化与全球化”的新考量。在这一进程中,GVC被比作“新型的枷锁”(阎海峰,2020),成为制约一国特定产业竞争力或控制力的重要因素。因此,我们迫切需要了解:面对不确定的全球经贸格局,中国制造业尤其是民族企业的国际竞争力是否足够强大?是否存在脆弱性?中国制造业国际竞争力的脆弱性又主要体现在哪个环节?其原因何在?解答这一系列问题,需要构建基于微观主体(企业)的中国制造业国际竞争力脆弱性的测度体系,继而判断中国制造业国际竞争力是否足够稳固以应对冲击,这也将有助于民族企业进行客观而清晰的定位,更有针对性地发现短板,继而提出能够在保持中国制造业“基础性地位”的同时,寻找新的发展动力、实现高质量发展的具体对策。

前期相关研究主要以产业为核心构建中国制造业国际竞争力的评价体系(任若恩,1996;陈立敏和谭力文,2004)。在量化指标的构建方面,普遍沿袭了波特的思想,强调一国特定产业通过向国际市场提供符合消费者需求的更多产品,采用以出口总量计算的显性比较优势(Revealed Comparative Advantage,RCA)等指数来代表产业国际竞争力。部分研究对企业国际竞争力的评价体系进行了理论探讨(裴长洪和王镭,2002),随着微观数据可获取性的增加,近期从企业出口结构或所得利益的视角设定国际竞争力的单一量化指标的研究逐渐增多(张杰等,2013;张鹏杨和唐宜红,2018;肖宇等,2019)。

然而,国际贸易已经进入中间品和最终品跨境流动同时存在的时代,贸易的本质出现了改变;国际贸易理论也经历了从新古典到以“任务贸易”为核心的“新新新”贸易理论的演进,单一量化指标无法揭示企业国际竞争力从来源到结果的形成机理,继而无法对企业竞争力的薄弱环节进行准确定位。贸易投资活动是企业参与国际竞争的表现,根据企业异质性贸易理论,企业通过出口或OFDI进入国外市场,需要承担更多的信息成本、运输成本或较高的固定成本,只有当企业的生产率超过一定的门槛值之后,才具备“走出去”的能力(Melitz,2003),生产率是企业参与国际分工的基础条件。正如Krugman(1994)强调一国的竞争问题其实就是纯粹的国内生产率问题,企业的生产率是其参与国际竞争的实质。但在现实的贸易活动中,常常会出现生产率较高的发达国家把部分生产环节转移到发展中国家的“悖论”,因此竞争力应该还包含除了效率之外的成本等因素,如劳动成本的投入等。这一观点又将竞争力的测度回归到基于要素禀赋的新古典贸易理论,即不同国家的出口商品在国际市场上的相对份额可以体现出该国在对应产业的比较优势,是一国出口贸易“体量”竞争力的表现。伴随着碎片化程度的不断加深,中间品会出现多次跨境流动,因此基于总量贸易统计方法的出口市场份额无法体现企业参与GVC分工的真实利得,需要从贸易的“量”深入到“质”。贸易增加值核算体系中分解技术的不断完善,则有助于剔除加工贸易对一国出口体量的统计幻象(沈国兵和李韵,2017),反映企业参与国际分工的获利能力,即竞争力的结果。企业竞争力结果的大小将决定其是否通过参与GVC分工的“干中学效应”,把贸易利得转变成为企业抵御风险的韧性。因此,以企业为微观基础的一国制造业国际竞争力的测算经历了一个从基于生产率的实质到基于国际市场份额体量的表现,最终到真实贸易利得的结果的递进过程。

此外,从企业边界来看,在GVC分工体系中,企业的边界早已超越国家的边界,一国制造业在“产业国家”的生产地理维度和“民族企业”的企业国籍维度的表现将直接影响其是否存在脆弱性风险(刘林青和谭力文,2006)。中国成为世界出口大国的重要因素是以生产要素的国际流动为本质的GVC,随着生产要素的跨国流动日益频繁,外资企业将全球生产要素聚集到中国,与中国的生产要素结合而进行产品专业化生产,提升了中国相关产业出口产品的国际市场份额,然而在这一全球要素的整合过程中,中国国内生产要素获取的收益高度依赖于外资企业的出口(周琢和祝坤福,2020)。因此,产业边界和企业边界两个维度的有机结合才能较全面地评估一国特定产业国际竞争力的稳固程度(张其仔,2019)。基于国际分工的最新特点,本文尝试厘清企业“国籍”所引致的“国家—产业—企业”不同主体之间经济活动的关联以及如何影响一国产业中不同层次国际竞争力的机理,在“产业国家”和“民族企业”二维评价体系的基础上,根据不同类型企业参与国际分工时竞争力的“实质—表现—结果”三个层次,创新性地构建中国制造业国际竞争力脆弱性的“二维度—三层次”测度体系,并以企业微观数据进行定量分析。测算结果显示,中国制造业国际竞争力的脆弱性主要体现在高技术产业的竞争力实质和表现层次,而中低技术产业竞争力表现层次的脆弱性逐渐得到缓解,并且其在竞争力的实质和结果层次上呈现出稳固状态。进一步的实证分析结果显示,在高技术产业中,国内行业上游度水平的提升和国外跨国公司对研发环节控制力的增强是竞争力在实质和表现层次上脆弱性的原因,同时行业上游度的提升也会让民族企业的竞争力在结果层次上存在潜在风险;在中低技术产业中,国外跨国公司在营销环节上的控制力和全球资源整合能力的优势,是形成竞争力表现层次脆弱性的原因,而行业上游度水平的提升在巩固民族企业竞争力在实质层次上的优势的同时,也会削弱其竞争力在结果层次上的优势。

本文主要有以下几个方面的贡献:(1)在理论意义上,丰富了产业国际竞争力研究的理论内涵,对国际贸易理论演进在中国的实践进行检验;以企业为核心,从产业内部结构深入剖析一国内不同“国籍”的企业对其生产活动实际发生地、企业所属产业的国际竞争力的影响,以及竞争力的“实质—表现—结果”三个层次之间的传导机理,继而构建更加立体、客观的产业国际竞争力脆弱性的评价体系。(2)在竞争力的测度指标构建与计算方面,利用多个数据库匹配整理后得到的大量企业微观层面的生产运营、中间品进出口、贸易类型、“国籍”等统计数据,基于增加值的角度构建新的评价指标和进行测算,重新评估中国制造业的国际竞争力,并厘清“产业国家”和“民族企业”的归属,继而发掘存在脆弱性隐患的竞争力层次。(3)在实际意义上,以“放大镜”的方式,从两个维度对出现脆弱性隐患的竞争力层次的原因进行深层次的定量分析,有针对性地发现中国制造业的短板,以期制定出有效的国际竞争力提升战略。

二、产业国际竞争力脆弱性评价体系的微观机理

(一)企业作为产业国际竞争力测度的微观主体的理论依据

产业竞争力实质上是由聚集在产业内的企业的竞争力组成的(陈立敏和谭力文,2004)。前期相关研究采用行业层面统计数据来设定指标测度产业竞争力,然而行业的比较优势仅仅是企业生存的竞争环境,并不意味着身处其中的每一个企业都具备竞争力,也无法有效反映行业内部企业的异质性(张杰等,2013)。其实,市场竞争实际上不是发生在国与国之间,而是在公司与公司之间进行;没有强大的公司,就不会有持续的发展。③因此,脱离了企业作为微观主体的产业国际竞争力评价体系,是无法真实客观地测度一国特定产业的核心竞争力的来源、参与国际分工所处的地位和贸易利得,继而也就无法判断其是否存在脆弱性隐患。

在古典和新古典贸易模型中,国际分工主要发生在最终品层面,其中最具代表的比较优势理论和要素禀赋理论都默认了从国家到产业再到企业的“包含关系”,即一种产品的完整生产环节在一国内完成,因而“国家”替代了“企业”(刘林青和谭力文,2006)。20世纪80年代,国际分工开始由产品间分工转向产品内分工,基于规模报酬递增的新贸易理论开始把“企业”作为参与国际分工的主体。随着全球纵向一体化的加深,基于序贯生产和生产环节“碎片化”的中间品贸易理论强调了“生产过程”的地理分离(Feenstra和Hanson,1996),与Gereffi(2001)提出的GVC分工形成呼应。兴起于21世纪初的新新贸易理论则进一步把“企业”置于分工理论的核心,认为企业生产率的异质性决定其参与GVC分工的方式(Helpman等,2004);随后,以“任务贸易”为核心的“新新新”贸易理论又回归到产品生产任务,认为企业的国际竞争力取决于其如何通过外包等投资组合方式有效利用全球资源,以生产环节参与GVC(Baldwin和Venables,2011)。

兴起于20世纪60年代的跨国公司,其主导的国际直接投资的动态变化更能从微观层面体现出企业核心竞争力对产业国际竞争力的影响。企业国际竞争力的形成与竞争优势的来源相关。海默的垄断优势理论指出,企业独特的优势或无形资产的所有权优势是企业对外直接投资的前提。随后,企业资源和能力学派强调,企业内部因素的差异性尤其是企业核心能力决定其是否能够获得超额利润,企业若要保持可持续的竞争优势,必须培育、提高、运用企业核心能力。然而,随着跨国公司全球生产网络的形成,企业内部资源无法满足持续的竞争优势,需要进一步在全球寻找高效合理的资源配置,其本质就是跨国公司基于GVC的生产环节的地理分离。因此,在考虑一个国家特定产业的国际竞争力时,所包含的跨国公司参与GVC的程度和引领GVC的能力,直接决定其整合全球资源的能力,继而影响其所属行业竞争力的可持续性,也就是说,GVC是国际竞争力从企业传导至行业的重要渠道。

(二)“二维−三层次”产业国际竞争力脆弱性的评价体系

1. “产业国家−民族企业”两个维度。2011年《IMD世界竞争力报告》中将竞争力定义为“国家与企业如何运用总体性的能力来达到更大程度的繁荣”,这一思想与以Kogut(1985)为代表的价值链比较优势理论以及Rugman(1981)提出的“国家特定优势−企业特定优势”组合一致,认为国家层面和企业自身的因素同时会影响一国的产业国际竞争力。随着GVC逐渐成为连接各国经济和社会发展的纽带,一国产业国际竞争力的影响因素应该包含在一国地理范围内从事生产经营活动的不同类型企业以及民族企业的国际化发展能力(刘林青和谭力文,2006)。尤其是当中国制造业正处于“引进来”与“走出去”双向开放阶段时,如果按照传统比较优势理论所假设的“产业的主体依旧是本国企业,而FDI企业的影响是弱小的”,那么这将无法反映国外跨国公司对东道国的影响。事实上,以FDI为载体的生产要素的国际流动极大地提升了中国的出口竞争力(周琢和祝坤福,2020)。另外,中国从2014年OFDI流量首次超过FDI至今,一直位居世界第二大对外直接投资国。一国的产业国际竞争力不仅是基于比较优势的国际贸易行为,而且也应该考虑民族企业的对外投资行为,这样才能体现后发国家企业从嵌入发达国家跨国公司控制的GVC到构建自己主导的GVC的升级趋势。因此,本文借鉴刘林青和谭力文(2006)的研究,以企业为主体来构建产业国际竞争力的脆弱性评价体系的两个维度:一是根据企业生产活动实际发生的地理区位,把在华经营的外资企业和没有进行OFDI的中国本土企业纳入到“产业国家”维度;二是根据企业的“国籍”属性,把本土企业和OFDI企业纳入到“民族企业”维度。

2. 国际竞争力的“本质−表现−结果”三个层次。基于传统国际贸易理论的以行业RCA指数为代表的测算指标已经无法真实反映一国产业在国际分工中的地位和贸易利得,尤其是以加工贸易为主的产业,总值统计口径会夸大贸易利得。此外,在双向开放的经济体中,不同“国籍”企业的参与以及本土企业国际化战略的核心影响因素都会对产业国际竞争力带来冲击。因此,在二维评价体系下,单一层次的评价指标无法体现一个国家特定产业从“引进来”到“走出去”的国际化发展进程。迈克尔•波特(2000)认为一国特定产业向国际市场提供符合消费者需求的更多产品并持续获利的能力即为该产业的国际竞争力;金碚等(2013)则从生产的角度出发,认为产业国竞争力的实质是一国特定产业相对于竞争对手的比较生产力,将决定该产业的产品国际市场占有率和盈利能力;Burton(1994)把一个国家的国际竞争力评价指标分为“生活水平−贸易竞争力−生产率−投资”四个层次;陈立敏和谭力文(2004)则在Burton(1994)的基础上,构建了产业层面的国际竞争力四层次评价体系,投资是竞争力的来源,生产率是竞争力的实质,市场份额是竞争力的表现,利润则是竞争力的结果。本文认为,一国的产业国际竞争力可以看成是该产业包含的微观主体(企业)从以生产率为竞争力的实质,到以国际市场份额为表征的竞争力的表现,再到以GVC获利能力所体现的竞争力的结果的一种综合能力。

3. 产业国际竞争力脆弱性评价体系。基于资源依赖理论,本文围绕中国制造业所包含的外资企业与民族企业两大微观主体,将中国制造业国际竞争力的脆弱性界定为一个特定产业内外资企业的国际竞争力在统计上显著地高于民族企业的一种风险状态(见图1)。由于在华外资企业高度依赖GVC上下游的关联,当一个产业存在这种风险状态时,全球经贸格局动荡所导致的供应链断裂隐患将影响在华外资企业运营的稳定性,继而影响中国在该产业上的国际竞争力的可持续性。

在图1的评价层次方框中,竞争力的实质为第一层次,用企业生产率来表示。生产率被认为是影响一国参与国际分工的比较优势,竞争问题甚至在实质上被认为是纯粹的国内生产率问题(Krugman,1994)。任若恩(1996)首次在国内用生产率作为测度产业国际竞争力的核心指标;近期,张其仔(2019)用全要素生产率来代表中美两国的先进制造业上市公司的国际竞争力。企业异质性贸易理论证明了生产率较高的企业才会选择以出口或OFDI方式参与国际竞争(Melitz,2003),当企业的生产率水平超过一定的门槛值之后,才能进入国际市场,通过GVC的前后向关联提升出口产品的国际竞争力,继而有利于企业国际市场份额的提升,即到达竞争力的表现层次。在这一层次,企业出口产品的国际市场份额可以体现市场力量,理论上可以为企业获取利润奠定基础。然而,在以中间品贸易为核心的GVC分工体系中,出口总量统计将夸大处于产业链下游、从事加工贸易的新兴国家企业的出口表现。部分研究已经从贸易增加值的角度来测度一国产业国际竞争力(戴翔,2015;沈国兵和李韵,2017)。在企业微观层面,张杰等(2013)研究发现,金融危机之前,中国加工贸易企业尽管出口了大量技术程度高的产品,但由于受到国外原材料零部件供应商与国外购买商的双重挤压,只获得了较低的国内附加值,难以获取高额利润。因此,在竞争力的结果层次,只有企业不断向GVC中高端攀升,才能够获取更高的贸易利益,维持和提升国际竞争力。

|

| 图 1 产业国际竞争力脆弱性的评价体系 注:脆弱性识别标准中的“强”和“弱”满足统计学上外资企业的竞争力测度值显著地强于两类民族企业。 |

三、中国制造业国际竞争力脆弱性测度指标与数据处理

(一)指标设定

1. 企业国际竞争力的实质。跨国公司基于利益最大化的原则在全球范围内布局其生产链,遵循从效率低的地区向效率高的地区进行梯度转移,这是组织的内在逻辑(阎海峰,2020),即生产效率是企业运营的核心指标,这与企业异质性贸易理论强调以生产率作为参与国际竞争的门槛的思想是一致的。因此,本文用全要素生产率(TFP)来表示制造业企业的国际竞争力实质,④采用LP测算方法,选取企业销售收入代表产出,企业固定资本、从业人数、材料投入分别作为资本投入、劳动力投入和中间品投入。借鉴尹恒和杨龙见(2019)的方法,本文利用2005–2007年完整的中间投入分项及工资、福利费等数据,按比例估算出销售成本中不属于材料投入的部分,得到2000–2013年的企业材料投入,并用《中国统计年鉴》中的“工业生产购进价格指数”进行平减(以2000为基期);同样,企业固定资本也按“全国固定资产投资价格指数”进行平减。

2. 企业国际竞争力的表现。一国竞争力的核心是指在相对较强的贸易部门实现有利的国际贸易条件,主要体现在国际市场份额上。⑤本文用样本企业拥有的不同产品RCA指数加权来揭示企业是否能有效利用中国“产业国家”维度的比较优势,实现出口贸易“体量”的竞争力。具体公式如下:

| $RCA\_firm = \sum\limits_i {w{e_{it}} \times \frac{{{X_{ijt}}/\sum\limits_i {{X_{ijt}}} }}{{\sum\limits_j {{X_{ijt}}/\sum\limits_i {\sum\limits_j {{X_{ijt}}} } } }}} $ | (1) |

其中,下标

3. 企业国际竞争力的结果。本文采用企业出口国内附加值率(DVAR)来测度国际竞争力的结果,该指标可以综合考虑中间品投入对企业不同贸易方式的影响,继而更加客观地反映企业的出口获利能力。在李胜旗和毛其淋(2017)、盛斌和陈帅(2017)的基础上,本文运用2000—2013年中国工业企业数据库、中国海关数据库和世界投入产出表的合并数据,对企业DVAR进行测算,主要考虑:第一,将公司名称中含有“进出口”“经贸”“贸易”“科贸”“外经”等字样的企业归为贸易代理商,按企业主营业务所属4分位行业中贸易代理商进口占总进口的比重加权,得到企业经贸易代理商间接进口的份额;剔除该部分后,调整后的企业一般贸易进口额和加工贸易进口额分别为

| $DVAR_{fit}^O = 1 - \frac{{imp_{fit}^{adj\_O}{|_{BEC}} + ({\lambda _1} - {\lambda _2}) \times sal{e_{fit}}}}{{sal{e_{fit}}}}$ | (2) |

| $DVAR_{fit}^P = 1 - \frac{{imp_{fit}^{adj\_P} + ({\lambda _1} - {\lambda _2}) \times exp_{fit}^P}}{{exp_{fit}^P}}$ | (3) |

由于混合贸易企业的出口中既包含一般贸易又包含加工贸易,因此其出口国内增加值按照企业总出口中的一般贸易占比和加工贸易占比加权计算:

| $DVAR_{fit}^M = 1 - [{w^P} \times \frac{{imp_{fit}^{adj\_P} + ({\lambda _1} - {\lambda _2}) \times exp_{fit}^P}}{{exp_{fit}^P}} + {w^O} \times \frac{{imp_{fit}^{adj\_O}{|_{BEC}} + ({\lambda _1} - {\lambda _2}) \times (sal{e_{fit}} - exp_{fit}^P)}}{{(sal{e_{fit}} - exp_{fit}^P)}}]$ | (4) |

其中,

(二)数据来源及处理

本文使用2000—2013年中国工业企业数据库与中国海关数据库匹配后的数据。首先借鉴田巍和余淼杰(2013)的方法,得到84482家企业的260657个观测值。随后,根据企业所有权的归属和经营活动的地理范围将企业划分为“产业国家”和“民族企业”两个维度。⑦把符合定义的民族企业与《中国对外投资企业名录》和BVD(Zephyr)数据库匹配出中国OFDI企业,剩余企业为本土企业。由于OFDI企业海外子公司数据难以获取,根据企业垄断优势理论,子公司在战略资产的掌控和组织管理方面与母公司具有较高的相似性(Mayer等,2010),因此,本文用母公司的数据替代OFDI企业海外子公司的相关数据。

四、中国制造业国际竞争力脆弱性的测度结果

本文利用单要素方差分析法(Oneway ANOVA)来检验多组样本均值差异的显著性,以此从统计上客观地界定外资企业与民族企业(包含本土企业与OFDI企业)在不同层次竞争力差异的显著性,继而判断中国制造业国际竞争力是否存在脆弱性以及存在脆弱性的具体环节。在运用方差分析前,本文还验证了每组样本都符合正态分布,且TFP、RCA和DVAR间不存在相关性。

(一)制造业国际竞争力实质的脆弱性

表1显示,总体而言,OFDI企业均值−外资企业均值、OFDI企业均值−本土企业均值都为正且显著,这符合企业异质性贸易理论的预期,即对外投资企业的生产率最高。在中低技术制造业,除去受金融危机影响的时间段,外资企业、本土企业和OFDI企业的TFP值都呈现升序排列,产业国际竞争力的内部结构呈现比较理想的状态,并不存在国际竞争力的脆弱性现象;在高技术制造业,自2006年开始本土企业表现出TFP显著地小于外资企业的特征,这揭示了中国高技术产业在国际竞争力实质层次上存在脆弱性风险。

| 技术类型 | 中低技术制造业 | 高技术制造业 | ||||

| 年份 | 本土企业均值

−外资企业均值 |

OFDI企业均值

−外资企业均值 |

OFDI企业均值

−本土企业均值 |

本土企业均值

−外资企业均值 |

OFDI企业均值

−外资企业均值 |

OFDI企业均值

−本土企业均值 |

| 2004 | 0.214 | 0.888 | 0.674 | 0.038 | 3.070 | 3.031 |

| 2005 | 0.168 | 0.748 | 0.580 | −0.058 | 0.829 | 0.887 |

| 2006 | 0.100 | 0.650 | 0.550 | −0.097 | 0.691 | 0.788 |

| 2007 | −0.010 | 0.622 | 0.632 | −0.161 | 0.791 | 0.952 |

| 2008 | 0.027 | 0.711 | 0.685 | −0.115 | 0.696 | 0.811 |

| 2010 | −0.045 | 0.491 | 0.536 | −0.228 | 0.298 | 0.526 |

| 2011 | 0.028 | 0.530 | 0.502 | −0.147 | 0.416 | 0.563 |

| 2012 | 0.045 | 0.500 | 0.455 | −0.051 | 0.477 | 0.528 |

| 2013 | 0.052 | 0.543 | 0.490 | −0.070 | 0.439 | 0.509 |

| 注:(1)由于OFDI企业的相关统计信息从2004年才开始完整披露,因此2000—2003年缺失数据较多。为了便于比较,此处汇报结果的起始年份为2004年。(2)本文根据《高技术产业(制造业)统计分类目录(2017)》划分高技术制造业企业,其余企业根据OECD的中低技术和低技术标准统一归为中低技术制造业企业。(3)表中粗体代表通过P<0.05显著性检验的均值差额。下同。 | ||||||

(二)制造业国际竞争力表现的脆弱性

表2显示,在中低技术制造业中,2004—2010年本土企业的RCA显著地低于外资企业,但从2011年开始,外资企业的国际市场份额优势变得不显著;OFDI企业与本土企业的RCA值差异基本不显著,但其RCA值也低于外资企业,因此,在竞争力的表现这一层次,中低技术制造业的国际竞争力呈现脆弱性特征,但2011年后的脆弱性得到缓解。然而,在高技术制造业中,相对于外资企业,本土企业和OFDI企业在国际市场份额上的劣势有持续的趋势,尤其在金融危机之后,外资企业的RCA值显著高于民族企业。这一发现与周琢和祝坤福(2020)的研究相似,即外资企业实际上是其所属母国跨国公司基于GVC的生产要素跨国流动、再组合的载体,其本质就是需要利用各国生产要素的比较优势,继而扩大在全球产品市场上的影响力。结合表1的测度结果,在中低技术产业中,中国虽然被誉为“世界工厂”,民族企业在生产率具有优势的前提下却出现了相对较低的国际市场份额,这与企业异质性贸易理论相背。原因可能在于:一方面,随着中国要素成本的上升,传统制造业出现了向外转移,导致本土企业的出口份额相对下降;另一方面,中国经济的重点出现了向国内消费市场转移的趋势,并且中低技术民族企业的OFDI可能是贸易替代型。此外,外资企业仍然是中国“产业国家”维度国际竞争力“体量”的主要贡献者。

| 技术类型 | 中低技术制造业 | 高技术制造业 | ||||

| 年份 | 本土企业均值

−外资企业均值 |

OFDI企业均值

−外资企业均值 |

OFDI企业均值

−本土企业均值 |

本土企业均值

−外资企业均值 |

OFDI企业均值

−外资企业均值 |

OFDI企业均值

−本土企业均值 |

| 2004 | −0.138 | −0.485 | −0.347 | −0.154 | 0.222 | 0.376 |

| 2005 | −0.077 | −0.223 | −0.146 | −0.109 | 0.236 | 0.345 |

| 2006 | −0.095 | −0.339 | −0.244 | −0.045 | −0.175 | −0.130 |

| 2007 | −0.055 | −0.168 | −0.113 | −0.063 | −0.187 | −0.124 |

| 2008 | −0.052 | −0.189 | −0.138 | −0.083 | −0.249 | −0.166 |

| 2010 | −0.051 | −0.195 | −0.144 | −0.130 | −0.266 | −0.135 |

| 2011 | −0.025 | −0.173 | −0.148 | −0.071 | −0.169 | −0.098 |

| 2012 | −0.020 | −0.115 | −0.094 | −0.086 | −0.128 | −0.042 |

| 2013 | −0.012 | −0.094 | −0.082 | −0.077 | −0.161 | −0.084 |

(三)制造业国际竞争力结果的脆弱性

表3显示,民族企业的真实贸易利得整体上要高于外资企业,尤其是在高技术产业中,民族企业能够通过贸易给中国带来更高的实质利润,国际竞争力的结果层次并未呈现典型的脆弱性现象。在华外资企业的DVAR值之所以会普遍低于民族企业,这正是其母公司在全球范围内配置资源而刻意安排的必然结果。外资企业进入中国的主要目的是寻求较低的成本和较高的效率,仅仅把生产和组装环节安排在中国,但这些产品生产过程中较大比例的中间品投入来源于其母公司遍布于全球的上游产品的供给,对中国的本地化采购比例相应较低。因此,在华外资企业的国际市场份额RCA值较高,但来自中国的国内附加值不高,中国制造业在“产业国家”维度仍然没有改变“为他人作嫁衣”的地位(张杰等,2013)。进一步计算中国制造业企业中加工贸易企业的占比后发现,三类企业中外资企业的加工贸易比重最高,2000年达到了22.29%后呈现下降趋势,⑧并且随着该比重的降低,DVAR值会升高。

| 技术类型 | 中低技术制造业 | 高技术制造业 | ||||

| 年份 | 本土企业均值

−外资企业均值 |

OFDI企业均值

−外资企业均值 |

OFDI企业均值

−本土企业均值 |

本土企业均值

−外资企业均值 |

OFDI企业均值

−外资企业均值 |

OFDI企业均值

−本土企业均值 |

| 2004 | 0.131 | 0.199 | 0.068 | 0.239 | 0.241 | 0.003 |

| 2005 | 0.117 | 0.150 | 0.033 | 0.220 | 0.249 | 0.029 |

| 2006 | 0.104 | 0.120 | 0.016 | 0.182 | 0.230 | 0.048 |

| 2007 | 0.092 | 0.106 | 0.013 | 0.214 | 0.215 | 0.001 |

| 2008 | 0.084 | 0.102 | 0.018 | 0.201 | 0.206 | 0.005 |

| 2010 | 0.090 | 0.084 | −0.005 | 0.187 | 0.185 | −0.002 |

| 2011 | 0.052 | 0.053 | 0.001 | 0.097 | 0.110 | 0.014 |

| 2012 | 0.054 | 0.060 | 0.006 | 0.106 | 0.109 | 0.003 |

| 2013 | 0.053 | 0.054 | 0.001 | 0.099 | 0.094 | −0.005 |

综合上述测度结果可知,中国制造业国际竞争力的脆弱性主要体现在高技术产业国际竞争力的实质和表现层次,全球经贸格局的动荡将影响“连锁全球化”下国外跨国公司在华子公司的运营和中国在该类产业中国际竞争力的稳定性;而在中低技术产业的生产率水平这一竞争力实质层次以及制造业整体对中国贸易利得的贡献这一竞争力的结果层次,民族企业都具有优势,目前并不存在竞争力的脆弱性状态。

五、中国制造业国际竞争力脆弱性的原因

(一)产业国家维度

Antràs等(2012)测算的上游度指数从生产角度刻画了一个国家特定产业基于自身比较优势参与GVC国际分工时在生产链上所处的位置,如果离最终环节越远,则位于生产链的上游环节,从事研发等增加值较高的活动。因此,行业上游度指数代表了一个国家在该行业中要素禀赋的高端程度以及通过参与GVC对价值的捕获能力和对核心资产的控制能力。本文用中国在特定产业的Antràs上游度指数来测度“产业国家”维度的高端要素禀赋优势,检验这一因素对样本企业不同层次竞争力的影响。行业上游度的计算公式如下:

| ${U_i} = 1 \times \frac{{{F_i}}}{{{Y_i}}} + 2 \times \frac{{\sum\nolimits_{j = 1}^N {{d_{ij}}{F_j}} }}{{{Y_i}}} + 3 \times \frac{{\sum\nolimits_{j = 1}^N {\sum\nolimits_{k = 1}^N {{d_{ik}}{d_{kj}}{F_j}} } }}{{{Y_i}}} + 4 \times \frac{{\sum\nolimits_{j = 1}^N {\sum\nolimits_{k = 1}^N {\sum\nolimits_{l = 1}^N {{d_{il}}} {d_{lk}}{d_{kj}}{F_j}} } }}{{{Y_i}}} + ...$ | (5) |

其中,

| $C_{{m_{f}}} = {\beta _0} + {\beta _1}{U_i} + {C_f} + {\varepsilon _f}, (f = 1,2,\cdots,n;m = 1,2,3)$ | (6) |

其中,

回归结果如表4所示,整体而言,行业上游度对企业竞争力的实质有显著的正向影响,而对竞争力的表现和结果均存在显著的负向影响,这反映出“中国制造”形成的巨大国际市场份额和所获得的贸易利得均与行业高端要素禀赋成反比,也在某一程度上说明知识要素并不是中国“产业国家”维度的比较优势,而“中国出口”的竞争力依旧是由劳动和资源成本等传统要素所决定的。但行业上游度对高技术产业企业TFP的提升作用不显著,尤其是对高技术民族企业,更是呈现显著的负向影响;而在中低技术产业中,民族企业却比外资企业能够更好地利用行业层面的高端要素来提升竞争力实质。表1中的结果也显示中低技术产业中民族企业的TFP值要显著地高于外资企业,因此该类产业中的民族企业需要继续通过企业特定优势与产业维度优势的良性匹配来巩固现有的竞争力实质优势。在高技术产业中,虽然表1显示OFDI企业整体上比外资企业的TFP表现得更好,但表4显示行业上游度对高技术民族企业的TFP存在负向影响,这可能是因为OFDI企业并没有把其TFP优势与行业比较优势有效结合,甚至存在匹配不佳而导致其在竞争力实质层次上的优势不稳固,或者可能是因为外资企业挤占了产业链高端生产要素。

| (1)TFP | (2)RCA | (3)DVAR | (4)TFP | (5)RCA | (6)DVAR | (7)TFP | (8)RCA | (9)DVAR | |

| 解释变量 | 外资企业总体 | 中低技术外资企业 | 高技术外资企业 | ||||||

| 行业上游度 | 0.028*** (0.011) |

−0.445*** (0.018) |

−0.023*** (0.003) |

0.022** (0.011) |

−0.496*** (0.020) |

−0.017*** (0.003) |

0.040

(0.055) |

0.700*** (0.046) |

−0.097*** (0.015) |

| 观测值 | 7574 | 7574 | 7574 | 6179 | 6179 | 6179 | 1392 | 1392 | 1392 |

| 解释变量 | 民族企业总体 | 中低技术民族企业 | 高技术民族企业 | ||||||

| 行业上游度 | 0.079*** (0.009) |

−0.447*** (0.014) |

−0.021*** (0.001) |

0.088*** (0.009) |

−0.520*** (0.015) |

−0.019*** (0.002) |

−0.093** (0.037) |

0.664*** (0.035) |

−0.065*** (0.007) |

| 观测值 | 13069 | 13069 | 13069 | 11061 | 11061 | 11061 | 1989 | 1989 | 1989 |

| 注:括号内为标准差,*、**和***表示在10%、5%和1%水平上显著;民族企业包含本土企业和OFDI两类企业,均含有控制变量。以下各表同。 | |||||||||

行业上游度对国际竞争力的表现和结果这两个层次的影响在外资企业和民族企业之间并不存在显著差异,尤其是在中低技术产业中,两个子样本的影响系数均显著为负。由于中低技术产业的跨国公司充分利用中国作为“产业国家”的中低端要素禀赋与其自身的特定优势相结合,在中国进行与本土企业差别不大的生产活动,因此“产业国家”维度对这两类企业出口的“量”与“质”的影响并无差异。在高技术产业中,行业上游度对两大类企业国际竞争力的表现均呈现显著的正向影响,而对两大类企业国际竞争力的结果均呈现显著的负向影响,即高技术产业上游度指数的增加有助于提升“中国制造”出口体量,但同时会降低企业的贸易利得。结合表2和表3中民族企业与外资企业在竞争力的表现和结果上的差异显著程度,可以进一步揭示“中国制造”大而不强的事实。在华部分高技术产业中的外资企业,尤其是在中国已经表现出向GVC中高端攀升趋势的行业,为了防范中国民族企业的追赶,往往会刻意减少与中国本土企业的合作以及中间品的采购,因此,这些企业充分挖掘和利用中国“产业国家”维度的中低端要素优势,同时凭借其国际市场渗透程度的优势扩大国际市场,但使用国内中间品的比率并不高,对中国出口国内增加值的贡献也不高,也很容易受到外界冲击或者突发性事件的影响而改变在中国的生产布局,导致中国制造业国际竞争力呈现脆弱性状态。

(二)民族企业维度

在GVC分工背景下,从事高附加值生产活动的企业(特别是位于“微笑曲线”两端的研发设计和品牌商)主导着GVC及其租金分配。本文从企业对GVC的控制能力和全球布局能力两个方面来分析中国制造业中民族企业参与全球竞争时表现脆弱的原因。

本文采用企业所属母公司的全球专利申请数来测度跨国公司基于GVC的“微笑曲线”左上端研发环节的控制能力,采用品牌实验室公布的母公司品牌评分来测度跨国公司对“微笑曲线”右上端营销活动的控制能力,选取联合国贸易和发展会议(UNCTAD)设定的跨国化指数(Trans Nationality Index,TNI),即海外销售占比、海外资产占比和海外雇员占比三者之和的平均数来反映一家跨国公司的全球布局能力。国外跨国公司选取2013年全球财富500强企业中所包含的本文样本中的51家母公司的143家在华子公司,中国跨国公司选取同年500强企业中所包含的本文样本中的40家中国公司的118家子公司。⑨模型设定与式(6)相同,分别用三个能力指标替换上游度指数。

1. GVC的控制能力。跨国公司全球专利申请数来源于欧洲专利局(EPO)的全球专利库中2013年公开的企业申请数量,品牌评分来源于2013年品牌实验室公布的评分排行榜。表5显示,与民族企业相比,高技术产业中的国外跨国公司研发能力的提升能够显著提高其在华子公司的TFP和国际市场份额,但对DVAR存在负向影响趋势。而在中低技术产业中,母公司研发环节的能力对子公司三个层次的竞争力的影响均不显著。与“产业国家”维度的影响类似,这一结果证实了高技术产业在华外资子公司对母公司核心技术的高度依赖,而正是这种依赖降低了其对中国境内中间品的需求,更多的是把中国产业维度的中低端要素与企业自身的竞争优势相结合,在扩大出口体量的同时,对中国国内增加值的贡献度较低。甚至有部分外资企业会通过制定全球标准专利和技术或者技术出口限制,对中国的民族企业形成挤出效应,抑制民族企业的国际市场份额和高技术领域生产率的增加。因此,在华外资企业所属母公司对“微笑曲线”研发环节的控制是导致中国高技术产业在竞争力的实质和表现层面出现脆弱性的原因。

| (1)TFP | (2)RCA | (3)DVAR | (4)TFP | (5)RCA | (6)DVAR | (7)TFP | (8)RCA | (9)DVAR | |

| 解释变量 | 外资企业总体 | 中低技术外资企业 | 高技术外资企业 | ||||||

| 专利数 | 0.014** (007) |

0.014* (0.008) |

−0.004

(0.002) |

−0.005

(0.008) |

0.007

(0.013) |

−0.001

(0.003) |

0.029*** (0.011) |

0.023** (0.011) |

−0.003

(0.003) |

| 观测值 | 143 | 143 | 143 | 91 | 91 | 91 | 52 | 52 | 52 |

| 解释变量 | 民族企业总体 | 中低技术民族企业 | 高技术民族企业 | ||||||

| 专利数 | 0.023

(0.038) |

0.057

(0.036) |

−0.007

(0.005) |

0.038

(0.051) |

0.013

(0.048) |

−0.008

(0.006) |

0.044

(0.060) |

0.044

(0.055) |

0.002

(0.012) |

| 观测值 | 118 | 118 | 118 | 85 | 85 | 85 | 29 | 29 | 29 |

表6显示,母公司对销售环节的控制力将有助于提升高技术产业中“中国制造”整体的生产率,以及增加中低技术外资企业的国际市场份额,但对企业参与GVC的利得没有显著的影响。结合前文关于竞争力脆弱性的测度结果可知,在中低技术产业中,中国企业在国际竞争力表现层次上的脆弱性虽然呈现缓解趋势,但国外跨国公司的品牌价值和对营销渠道的控制是其产品国际市场份额的保证,也是导致中国企业国际竞争力在表现层次上呈现脆弱性状态的原因。

| (1)TFP | (2)RCA | (3)DVAR | (4)TFP | (5)RCA | (6)DVAR | (7)TFP | (8)RCA | (9)DVAR | |

| 解释变量 | 外资企业总体 | 中低技术外资企业 | 高技术外资企业 | ||||||

| 品牌评分 | 0.018** (0.007) |

0.018** (0.009) |

−0.001

(0.003) |

0.001

(0.008) |

0.022* (0.013) |

−0.000

(0.003) |

0.033*** (0.012) |

0.015

(0.013) |

−0.001

(0.004) |

| 观测值 | 143 | 143 | 143 | 91 | 91 | 91 | 52 | 52 | 52 |

| 解释变量 | 民族企业总体 | 中低技术民族企业 | 高技术民族企业 | ||||||

| 品牌评分 | 0.038** (0.015) |

−0.017

(0.014) |

0.002

(0.002) |

0.027

(0.020) |

−0.026

(0.019) |

−0.001

(0.002) |

0.051* (0.026) |

−0.023

(0.026) |

0.006

(0.006) |

| 观测值 | 118 | 118 | 118 | 85 | 85 | 85 | 29 | 29 | 29 |

2. 全球布局能力。跨国公司的TNI指数来源于《2014世界投资报告》以及中国企业家协会公布的2013年100家中国跨国公司的TNI指数。表7显示,国外跨国公司的全球布局能力对其在华生产活动的贸易利得呈现负向影响趋势,这也反映出制造业跨国公司“相对自由”的布局特点,但容易受全球经贸格局动荡的影响。在竞争力实质层次,高技术产业中的跨国公司国际化程度对其TFP存在显著的抑制作用,这说明中国跨国公司的全球资源整合能力不足以及核心资产环节对外依赖度较高,这一劣势可以部分解释高技术产业中国际竞争力的实质层次脆弱性产生的原因。在竞争力的表现层次,TNI指数仅对中低技术外资企业的RCA有显著的促进作用,这揭示了中国中低技术产业国际竞争力在表现层次出现脆弱性的原因,即发达国家跨国公司“先行者”优势形成的全球网络布局有助于提升其在华子公司产品的国际市场份额,而挤占民族企业的份额。

| (1)TFP | (2)RCA | (3)DVAR | (4)TFP | (5)RCA | (6)DVAR | (7)TFP | (8)RCA | (9)DVAR | |

| 解释变量 | 外资企业总体 | 中低技术外资企业 | 高技术外资企业 | ||||||

| TNI | 0.005

(0.003) |

0.002

(0.004) |

−0.001

(0.001) |

0.006

(0.004) |

0.010* (0.005) |

−0.001

(0.002) |

0.002

(0.004) |

−0.005

(0.006) |

−0.002

(0.002) |

| 观测值 | 56 | 56 | 56 | 35 | 35 | 35 | 21 | 21 | 21 |

| 民族企业总体 | 中低技术民族企业 | 高技术民族企业 | |||||||

| TNI | −0.009

(0.006) |

0.003

(0.006) |

0.000

(0.001) |

−0.011

(0.008) |

0.003

(0.007) |

−0.000

(0.001) |

−0.032*** (0.006) |

0.012

(0.017) |

−0.000

(0.003) |

| 观测值 | 71 | 71 | 71 | 54 | 54 | 54 | 13 | 13 | 13 |

六、结论与建议

贸易增加值的测算为学术界了解一国产业参与GVC分工的贸易利得提供了良好的基础。跨国公司主导GVC的实质是其基于各国生产要素的差异性,通过生产任务的碎片化在全球范围内对生产要素重组和优化,形成生产要素国际化,因此国家间制造业实力对决的本质是各国国家层面上具有比较优势的生产要素与其民族企业核心竞争力有机结合后的综合能力的较量。一方力量过大或过小都不利于一国产业国际竞争力的稳固和可持续性发展,尤其是当民族企业的力量薄弱时,会出现脆弱性风险,而只考虑行业层面的贸易增加值不能体现出这两种力量的协调过程。产业国际竞争力所包含的基于生产活动地理位置的“产业国家”维度和基于企业国籍的“民族企业”维度是本文讨论的重点之一,尤其是在中美贸易摩擦和新冠肺炎疫情的相继冲击下,对高度嵌入GVC但“两端在外”的中国制造业而言,面对发达国家和发展中国家的双重压力,“民族企业”维度的国际竞争力强弱直接关系到产业国际竞争力是否存在脆弱性风险,这是本文的现实背景。此外,企业参与国际分工所获得的贸易利得只是其国际竞争力的结果,而产生这一结果的企业以生产率为门槛的竞争力的实质和以国际市场占有率为表征的竞争力的表现,都是企业获取贸易利得的必经渠道,因此用于解释企业竞争力在“实质-表现-结果”三个层次间传递的机理是本文的理论基础,也是本文关注的第二个重点问题。

本文基于上述现实背景与理论基础,基于“产业国家”和“民族企业”二维评价体系,根据不同“国籍”和类型企业参与国际分工时竞争力的“实质—表现—结果”三个层次,创新性地构建了中国制造业国际竞争力脆弱性的“二维度—三层次”的测度体系,并进一步以2000—2013年中国制造业84482家企业为样本进行了量化分析,得到了以下主要结论:(1)中国制造业的国际竞争力既不像宏观经济数字上表现得如此强大,也不像惯性思维所认定的那样只是基于廉价劳动成本等传统比较优势而(在面对全球经贸格局动荡时)表现脆弱,而是建立在其积极主动参与全球分工并与其经济发展阶段相符的国家特定优势和企业特定优势基础上形成的一种特有的“中国制造”竞争优势。(2)“外强民弱”的脆弱性主要体现在高技术产业中竞争力的实质和表现层次。(3)中低技术产业中的竞争力实质与结果层次呈现稳固性,但高技术产业在该层次的竞争力存在潜在风险。较高的生产率是中国传统制造业面对生产要素成本上涨、逆全球化趋势蔓延而仍然能够吸引大量外资流入的原因;同时,民族企业对国内资源依赖程度更高,对全球经贸格局的动荡具有更强的应对能力,但需要防范高技术产业核心技术的对外依存所存在的产业链断裂隐患。(4)中国制造业上游度水平的提升、国外跨国公司所属母公司对研发环节和营销环节的控制及其对全球资源整合能力的优势,是导致中国制造业国际竞争力存在局部脆弱性的主要原因。

本文的研究结论为中国制造业如何制定降低和防范国际竞争力脆弱性风险的相关策略提供了思路:(1)中国的民族企业,尤其是在以半导体为代表且对外依存度较高的先进制造业,需要加强产业链安全风险的防范。一方面,采取以研发战略联盟等方式与全球范围内领先的企业和科研院所合作,通过技术溢出、人员流动、示范效应等内化外部战略资产,增加企业内部的研发资源储备;另一方面,通过“产学研”合作加大研发投入和全球标准化专利的申报力度,加强对知识产权的保护,培养一批有国际竞争力的先进制造业集群,倒逼企业自主创新能力的提升,逐步降低关键核心技术的外部依赖性,向GVC中高端攀升。(2)中国的民族企业需要重视世界知名品牌的培育,尤其是在已经拥有生产率优势的中低技术产业,借助“一带一路”建设,将中华文化精髓与品牌文化有机融合,提升中国产品在全球的渗透率,扩大国际市场份额,继而进一步改善国际竞争力表现层次的脆弱性现象。(3)调整与优化产业结构,进一步促进产业升级,加大对高质量外资的吸引力。鼓励优质外资企业与本土企业基于产业关联的深入合作,提高民族企业中间品供给的质量和价格竞争力,继而增加在华外资企业生产中的本地化采购水平,发挥外资企业对中国出口国内增加值的贡献,提高民族企业在GVC分工中的上游度水平。同时,要重视技术等高收益生产要素(尤其是关系到民族企业核心竞争力的与无形资产相关的要素)的培育与累积,确保在与优质外资企业合作时,民族企业能够有效学习和吸收其先进技术与管理经验,而不是被动地处于“外围”地位,以获取更高的本土要素收益与回报。(4)培育一批具有全球竞争力的世界一流企业和“隐形冠军”企业,加强企业GVC控制能力和全球资源整合能力。一方面,进一步深化国有企业改革,优化国有资产配置,培养国有企业的创新与竞争意识,加强国际化人才资源储备,构建开放式全球创新网络,加快企业国际化进程;另一方面,不能忽视中小企业成为“隐形冠军”企业的潜力,中央与地方政府可以以打造世界级产业集群为依托,实施企业培育成长工程,形成企业发展梯队,建立多个供应商网络,为中国民族企业形成“集群式”国际化发展路径奠定基础,从而降低因产业链安全隐患而带来的脆弱性风险。

① 本文的民族企业是指没有进行对外直接投资的中国本土企业和开展了对外直接投资的中国企业。

② 脆弱性(Vulnerability)起源于流行病学,随后被应用到金融系统、生态环境和可持续发展领域,但其概念尚未得到统一界定,因学科和研究视角而异。本文在界定产业国际竞争力脆弱性的概念时,既参考了管理经济学领域中的资源依赖理论,又参考了刘林青和谭力文(2006)有关产业脆弱的竞争力模式的界定,即“一国的产业国际竞争力评价结果是产业国家竞争力强而产业企业竞争力弱”。

③ 虽然大多数研究关注政府的核心作用,但迈克尔•波特(2000)在《国家竞争优势》一书中曾指出微观基础对于一个国家增长和繁荣的重要性,强调公司对于一国竞争优势的重要作用。

④ 本文界定企业主营业务属于《国民经济行业分类》中二位码为13-43的行业为制造业企业。

⑤ 参见罗伯特·D.阿特金森:《新冠疫情影响下对美国制造业战略的反思−应对中国技术崛起的国家产业战略案例》,《东西智库》,2020-04-18。

⑥ 本文的加工贸易企业为加工出口份额等于1 的企业,一般贸易企业为加工出口份额为0的企业,混合贸易企业为加工出口份额介于0 与1 之间的企业。

⑦ 参考聂辉华等(2012)的做法,本文将外资企业定义为实收资本中外国资本占比大于或等于25%的企业,民族企业定义为实收资本中外国资本占比小于25%且余下资本为国家资本、集体资本、个人资本和公司资本的企业,外资企业不包含中国港澳台企业;测算外资企业竞争力所用统计数据均是参考其在华子公司的运营情况。由于2009年中国工业企业数据库缺失实收资本及分项数据,因此本文样本期不包含2009年。

⑧ 限于篇幅,本文没有给出具体的计算结果;如有需要,可向作者索取。

⑨ 由于2013年全球500强中的中国企业属于高技术产业的数量较少,为了让分析结果更具有可比性,本文将2013年中国500强企业中的高技术企业也纳入到中国跨国公司样本中。由于我国的高技术产业划分标准与OECD国家不同,民族企业在子样本分类时有4家企业无法对应到具体的行业类型。受数据可得性限制,本文在计算TNI指数时,外资企业和民族企业的样本分别为56家和71家。

| [1] | 陈立敏, 谭力文. 评价中国制造业国际竞争力的实证方法研究——兼与波特指标及产业分类法比较[J]. 中国工业经济, 2004(5): 30–37. DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2004.05.004 |

| [2] | 戴翔. 中国制造业国际竞争力——基于贸易附加值的测算[J]. 中国工业经济, 2015(1): 78–88. |

| [3] | 金碚, 李鹏飞, 廖建辉. 中国产业国际竞争力现状及演变趋势——基于出口商品的分析[J]. 中国工业经济, 2013(5): 5–17. |

| [4] | 李胜旗, 毛其淋. 制造业上游垄断与企业出口国内附加值——来自中国的经验证据[J]. 中国工业经济, 2017(3): 101–119. |

| [5] | 刘林青, 谭力文. 产业国际竞争力的二维评价——全球价值链背景下的思考[J]. 中国工业经济, 2006(12): 37–44. DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2006.12.005 |

| [6] | [美]迈克尔•波特. 国家竞争优势[M]. 北京: 华夏出版社, 2000. |

| [7] | 聂辉华, 江艇, 杨汝岱. 中国工业企业数据库的使用现状和潜在问题[J]. 世界经济, 2012(5): 142–158. |

| [8] | 裴长洪, 王镭. 试论国际竞争力的理论概念与分析方法[J]. 中国工业经济, 2002(4): 41–45. DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2002.04.006 |

| [9] | 任若恩. 关于中国制造业国际竞争力的初步研究[J]. 中国软科学, 1996(9): 74–82. |

| [10] | 沈国兵, 李韵. 全球生产网络下中国出口竞争力的变化及其成因——基于增加值市场渗透率的分析[J]. 财经研究, 2017(3): 81–93. |

| [11] | 盛斌, 陈帅. 全球价值链、企业异质性与企业的成本加成[J]. 产业经济研究, 2017(4): 1–16. |

| [12] | 田巍, 余淼杰. 企业出口强度与进口中间品贸易自由化: 来自中国企业的实证研究[J]. 管理世界, 2013(1): 28–44. |

| [13] | 肖宇, 夏杰长, 倪红福. 中国制造业全球价值链攀升路径[J]. 数量经济技术经济研究, 2019(11): 40–59. |

| [14] | 阎海峰. 全球供应链分布逻辑将发生改变[N]. 第一财经日报, 2020-05-06(A11). |

| [15] | 尹恒, 杨龙见. 投入产出异质性与中国制造业企业生产率估计: 1998—2013[J]. 中国工业经济, 2019(4): 23–41. |

| [16] | 张杰, 陈志远, 刘元春. 中国出口国内附加值的测算与变化机制[J]. 经济研究, 2013(10): 124–137. |

| [17] | 张鹏杨, 唐宜红. FDI如何提高我国出口企业国内附加值? ——基于全球价值链升级的视角[J]. 数量经济技术经济研究, 2018(7): 79–96. |

| [18] | 张其仔. 产业蓝皮书: 中国产业竞争力报告(2019)No.8[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2019. |

| [19] | 周琢, 祝坤福. 外资企业的要素属权结构与出口增加值的收益归属[J]. 中国工业经济, 2020(1): 118–135. |

| [20] | Antràs P, Chor D, Fally T, et al. Measuring the upstreamness of production and trade flows[J]. American Economic Review, 2012, 102(3): 412–416. DOI:10.1257/aer.102.3.412 |

| [21] | Baldwin R, Venables A J. Relocating the value chain: Off-shoring and agglomeration in the global economy, department of economics[Z]. University of Oxford, Discussion Paper Series, 2011. |

| [22] | Burton Jr D F. Competitiveness: Here to stay[J]. The Washington Quarterly, 1994, 17(4): 99–109. DOI:10.1080/01636609409443752 |

| [23] | Feenstra R C, Hanson G H. Globalization, outsourcing, and wage inequality[J]. American Economic Review, 1996, 86(2): 240–245. |

| [24] | Gereffi G. Beyond the producer-driven/buyer-driven dichotomy: The evolution of global value chains in the internet era[J]. IDS Bulletin, 2001, 32(3): 30–40. |

| [25] | Helpman E, Melitz M J, Yeaple S R. Export versus FDI with heterogeneous firms[J]. American Economic Review, 2004, 94(1): 300–316. DOI:10.1257/000282804322970814 |

| [26] | Kassinis G, Vafeas N. Stakeholder pressures and environmental performance[J]. Academy of Management Journal, 2006, 49(1): 145–159. DOI:10.5465/amj.2006.20785799 |

| [27] | Kee H L, Tang H W. Domestic value added in exports: Theory and firm evidence from China[J]. American Economic Review, 2016, 106(6): 1402–1436. DOI:10.1257/aer.20131687 |

| [28] | Kogut B. Designing global strategies: Comparative and competitive value-added chains[J]. Sloan Management Review, 1985, 26(4): 15–28. |

| [29] | Koopman R, Wang Z, Wei S J. Tracing value-added and double counting in gross exports[J]. American Economic Review, 2014, 104(2): 459–494. DOI:10.1257/aer.104.2.459 |

| [30] | Krugman P. Competitiveness: A dangerous obsession[J]. Foreign Affairs, 1994, 73(2): 28–44. DOI:10.2307/20046929 |

| [31] | Mayer T, Mejean I, Nefussi B. The location of domestic and foreign production affiliates by French multinational firms[J]. Journal of Urban Economics, 2010, 68(2): 115–128. DOI:10.1016/j.jue.2010.03.006 |

| [32] | Melitz M J. The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity[J]. Econometrica, 2003, 71(6): 1695–1725. DOI:10.1111/1468-0262.00467 |

| [33] | Rugman A M. Inside the multinationals: The economics of internal markets[M]. London: Croom Helm Ltd., 1981. |