2020第46卷第7期

2. 华侨大学 经济发展与改革研究院,福建 厦门 361021

2. Institute of Economic Development and Reform,Huaqiao University,Xiamen 361021,China

一、引 言

过去20年,我国劳动收入份额持续下降,虽然此间略有起伏,但是总体是呈现下降的趋势。这意味着众多劳动者相较于资本所有者获得的收入更低,一定程度上制约了和谐劳动关系的构建。在此背景下,政策当局相继出台了保护劳动者权益的法律法规,比如《劳动法》《最低工资规定》和《劳动合同法》等。其中,《最低工资规定》作为一项旨在维护劳动者取得劳动报酬的合法权益以及保障劳动者个人和家庭成员基本生活的劳动保护制度,强制规定了用人单位支付给劳动者的最低报酬(魏下海等,2018)。由于企业是最低工资政策实施的落脚点,如果最低工资的确增加了企业用工成本,那么企业极有可能采用资本替代劳动的方式作为适应性调整,其结果将进一步改变企业内部不同要素报酬的比例。不过,最低工资是否以及通过何种机制影响劳动收入份额,目前仍未有完备的答案,本文试图从理论和实证上给予系统解答。

从历史进程看,最低工资制度从诞生之日起,其经济影响一直是劳动经济学界的争论焦点。这些争议主要围绕最低工资对劳动者就业、工资、工时、福利以及对企业利润、生产率和技术选择等方面的影响(Card和Krueger,1994和2000;Lee、1999;Dolado等,1996;Neumark和Wascher,2000和2007;MaCurdy,2015;Álvarez和Fuentes,2018)。不过,这些研究的结论见仁见智。而关于最低工资与劳动收入份额的文献则并不多见,我们将其具体划分为三类。

首先,最低工资有利于促进劳动收入份额的提升。例如,McKenzie(2018)发现澳大利亚自20世纪颁布最低工资政策以后,劳动收入份额获得了显著提升。同时,他也指出近30多年来,由于最低工资制度的相对停滞(主要体现在其法定水平、覆盖范围和严格程度三个方面的弱化),结果使澳大利亚的劳动收入份额下降。这表明最低工资政策效应的弱化,是导致劳动收入份额下降的重要原因。同样,Bosch和Manacorda(2010)利用墨西哥1989—2001年微观数据研究发现,最低工资实际价值的急剧下降导致了劳动收入不平等的上升。其次,基于资本深化,一些文献认为最低工资规制会导致劳动收入份额降低。比如,Bai等(2018)根据要素比例理论,发现了最低工资驱使企业使用更多的资本替代劳动。类似地,翁杰和徐圣(2015)利用中国工业部门的省级面板数据研究发现,随着最低工资的提高会加快企业资本深化进程,进而导致了劳动收入份额下降。

最后,部分文献指出,劳动收入份额取决于工资率和劳动生产率两方面的作用因素(Vergeer和Kleinknecht,2010;Parisi,2017)。理论上,企业工资率与劳动生产率的比值就是企业的劳动收入份额。因此,最低工资规制对劳动收入份额的影响效应可以分解为工资率效应和劳动生产率效应。(1)工资率效应。部分学者认为最低工资会提高工资率,主要是通过提高工人的议价能力来提高劳动者的工资,影响政府制定相关劳动保护政策来实现(Malloy,2020;Bauducco和Janiak,2018)。比如,Dube等(2010)使用1990—2006年的美国县级数据研究发现,最低工资政策会显著提高劳动者的工资。当然,另有一些学者认为最低工资并不一定提升平均工资水平,其原因在于:最低工资增加的同时也会相应地减少劳动者的工时(Neumark等,2004;Caliendo等,2019),从而降低月收入。(2)劳动生产率效应。最低工资的增加迫使企业作出适应性调整,比如选择更低成本的技术进步(Hau等,2019),通过组织变革、培训等方式来提高劳动生产率以应对用工成本的增加(Riley和Bondibene,2017)。综上所述,随着最低工资的上涨,如果工资率效应和劳动生产率效应增加的幅度相同,那么总效应的劳动收入份额不受影响;如果工资率效应小于劳动生产率效应,那么劳动收入份额会下降;反之则反然。

目前,现有文献主要集中于研究最低工资对收入不平等、工资率和劳动生产率等单独的影响,较少从劳动收入份额的角度直接进行研究。国内研究中与本文主题较接近的文献是何欢浪和张娟(2019)的研究,他们利用286个城市的最低工资标准与1998—2007年的中国工业企业数据库,研究发现最低工资标准的提高会降低制造业企业的劳动收入份额,并且对不同类型、不同地区和不同所有制的制造业企业进行了分类研究。本文将进一步拓展既有研究,分别从工资率和劳动生产率的角度探索最低工资规制的收入分配效应。①

本文的边际贡献主要有两点:其一,关于最低工资如何以及通过何种机制来影响企业的劳动收入份额,目前仍缺乏一般性的理论分析框架,本文在这方面做了尝试。其二,本文采用涵盖2 600多个区县最低工资数据,与大规模企业调查数据进行匹配,能够更准确地识别最低工资的分配效应。相比于国内既有的同类研究,本文能提供更加确凿的理论和更为细致的经验证据。

二、理论分析

对最低工资制度如何影响企业劳动收入份额,本文从三个方面进行理论建模:一是在完全竞争市场下,构建一个简单的两要素生产模型,分别探寻企业的劳动收入份额与资本集约度、要素价格之间的关系;二是通过比较静态分析,考虑企业在最低工资规定的影响下受到的劳动价格约束;三是进一步阐明最低工资规制的工资率效应和劳动生产率效应,从而提出相关待检验假说。

(一)企业劳动收入份额的影响因素

假设在完全竞争市场下,企业

| ${Y}_{i}={A}_{i}{\left[{\delta {K}_{i}}^{-\rho }+\left(1-\delta \right){{L}_{i}}^{-\rho }\right]}^{-\frac{1}{\rho }}$ | (1) |

其中:

记企业的劳动生产率

| ${y}_{i}={A}_{i}{\left[{\delta {k}_{i}}^{-\rho }+\left(1-\delta \right)\right]}^{-\frac{1}{\rho }}$ | (2) |

假设企业按照利润最大化作为其生产目标,也即:

| $\underset{{k}_{i}}{{\rm{Max}}} \; {\pi }_{i}={y}_{i}-r{k}_{i}-w$ | (3) |

其中:

| $r{{=A}_{i}\delta {k}_{i}}^{-(1+\rho )}{\left[{\delta {k}_{i}}^{-\rho }+\left(1-\delta \right)\right]}^{-\frac{\left(1+\rho \right)}{\rho }}$ | (4) |

同时,把(4)式代入(3)式得到:

| $w=\Big \{ {\left(1-\delta \right)}\big{/}{\left[{\delta {k}_{i}}^{-\rho }+\left(1-\delta \right)\right]} \Big \}{y}_{i}$ | (5) |

那么,根据定义,企业的劳动收入份额

| ${ls}_{i}=\frac{w}{{y}_{i}}={1}\Bigg{/}\;{\left[\frac{{\delta {k}_{i}}^{-\rho }}{\left(1-\delta \right)}+1\right]}$ | (6) |

上式表明,均衡时企业的劳动收入份额

| $\dfrac{\partial {ls}_{i}}{\partial {k}_{i}}=\rho \times {\dfrac{\delta }{\left(1-\delta \right)}{{k}_{i}}^{-\left(1+\rho \right)}}\Bigg{/}\;{{\left[\dfrac{{\delta {k}_{i}}^{-\rho }}{\left(1-\delta \right)}+1\right]}^{2}}$ | (7) |

分析发现,(7)式最右边部分大于0,故其取值符号由替代参数

因此,有命题1:当资本与劳动互替时,资本集约度的提高会降低企业的劳动收入份额。

其次,通过(4)式和(5)式,可得到资本集约度与要素投入价格之间的关系有:

| ${k}_{i}={\left(\frac{\delta }{1-\delta }\right)}^{\frac{1}{1+\rho }}{\left(\frac{w}{r}\right)}^{\frac{1}{1+\rho }}$ | (8) |

显然,将(8)式代入(6)式并化简,可得劳动收入份额与要素投入价格之间的关系:

| ${ls}_{i}={1}\Bigg{/}\;{\left[{\left(\dfrac{\delta }{1-\delta }\right)}^{\frac{1}{1+\rho }}{\left(\dfrac{w}{r}\right)}^{-\frac{\rho }{1+\rho }}+1\right]}$ | (9) |

由(9)式可见,均衡时企业的劳动收入份额取决于分配系数

(二)考虑最低工资规定的影响

由于最低工资存在着灯塔效应和地板效应(Bosch和Manacorda,2010;孙中伟等,2019),即企业在制定员工工资时会参考最低工资标准,或者设定其为最低工资的倍数。因此,最低工资的上涨会提高企业的工资率

| $\frac{\partial {k}_{i}}{\partial w}={\frac{1}{1+\rho } \times \frac{1}{r}\left(\frac{\delta }{1-\delta }\right)}^{\frac{1}{1+\rho }}{\left(\frac{w}{r}\right)}^{\frac{-\rho }{1+\rho }}$ | (10) |

显然,上式最右边部分大于0,故其取值符号由前面部分

因此,得到命题2:最低工资的上涨会提高工资率,同时进一步提高企业的资本集约度。

结合命题1与命题2发现,最低工资的上涨会提高企业的资本集约度,而资本集约度又会影响企业的劳动收入份额,那么最低工资如何影响企业的劳动收入份额?同样,也可以看作是受到不同劳动价格约束的影响。对(9)式中的工资率

| $\frac{\partial {ls}_{i}}{\partial w}=\left(\frac{\rho }{1+\rho }\right) \times {r{\left(\dfrac{w}{r}\right)}^{\frac{1}{1+\rho }}{\left(\dfrac{\delta }{1-\delta }\right)}^{\frac{1}{1+\rho }}}\Bigg{/}\;{{\left[w+r{\left(\dfrac{w}{r}\right)}^{\frac{1}{1+\rho }}{\left(\dfrac{\delta }{1-\delta }\right)}^{\frac{1}{1+\rho }}\right]}^{2}}$ | (11) |

显然,(11)式最右边部分大于0,故其取值符号由前面部分

由上分析可得命题3:由于资本与劳动互相替代,最低工资上涨会降低企业的劳动收入份额。

根据已有文献(Berkowitz等,2015;陈登科和陈诗一,2018),我们认为中国工业企业生产中的劳动和资本是相互替代的关系,即要素替代弹性大于1。当然,这一点并非确定。因此,本文在事后验证了资本和劳动的要素替代弹性。根据命题1,将资本集约度

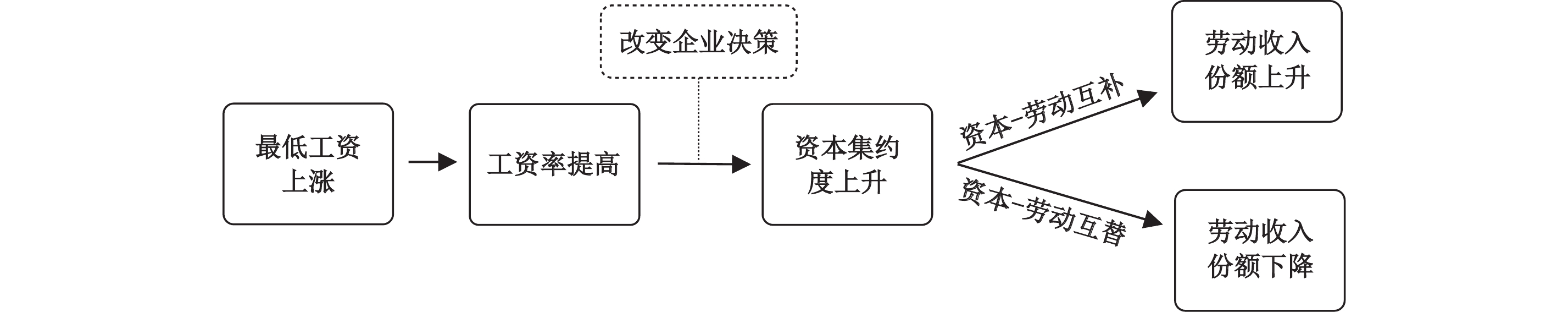

最低工资如何影响企业的劳动收入份额?其影响路径见图1所示。基于此,本文提出了一个待检验的假说1:当资本和劳动相互替代时,最低工资规制会降低企业的劳动收入份额。

|

| 图 1 最低工资影响企业劳动收入份额的路径 |

(三)工资率效应与劳动生产率效应

进一步,研究最低工资规制下劳动收入份额的影响机制。在最低工资规定提高企业工资率的同时,也会加快企业资本深化的进程,从而使劳动生产率提高。结合(2)式和(8)式有:

| ${y}_{i}={{A}_{i}\left[\delta {\left(\frac{\delta }{1-\delta }\right)}^{\frac{-\rho }{1+\rho }}{\left(\frac{w}{r}\right)}^{\frac{-\rho }{1+\rho }}+\left(1-\delta \right)\right]}^{-\frac{1}{\rho }}$ | (12) |

进一步通过比较静态分析,对(12)式的

| $\frac{\partial {y}_{i}}{\partial w}=\frac{1}{(1+\rho )} \cdot \frac{{A}_{i}\delta {\left(\dfrac{\delta }{1-\delta }\right)}^{\frac{-\rho }{1+\rho }}{\left(\dfrac{w}{r}\right)}^{\frac{-\rho }{1+\rho }-1}{\left[\delta {\left(\dfrac{\delta }{1-\delta }\right)}^{\frac{-\rho }{1+\rho }}{\left(\dfrac{w}{r}\right)}^{\frac{-\rho }{1+\rho }}+\left(1-\delta \right)\right]}^{-1-\frac{1}{\rho }}}{r}$ | (13) |

显然,上式最右边部分大于0,故其取值符号由前面部分

因此,得到命题4:最低工资的上涨会带来企业劳动生产率的提高。

其次,分解最低工资规制的收入分配效应,将(6)式两边取自然对数得:

| $\ln{ls}_{i}=\ln{w}-\ln{{y}_{i}}$ | (14) |

根据上式,最低工资对劳动收入份额的影响等价于企业工资率和劳动生产率二者之间的变动差异,即工资率效应和劳动生产率效应。其中,最低工资的工资率效应和劳动生产率效应的大小可以通过(14)式的比较静态分析判断,对(14)式的

| $\displaystyle \frac{\partial \left(\ln{w}-\ln{{y}_{i}}\right)}{\partial w}=\frac{\partial \ln{{ls}_{i}}}{\partial w}=\left(\frac{\rho }{1+\rho }\right) \times {{\left(\dfrac{w}{r}\right)}^{\frac{-\rho }{1+\rho }}{\left(\dfrac{\delta }{1-\delta }\right)}^{\frac{1}{1+\rho }}}\Bigg{/}{w\left[1+{\left(\dfrac{w}{r}\right)}^{\frac{-\rho }{1+\rho }}{\left(\dfrac{\delta }{1-\delta }\right)}^{\frac{1}{1+\rho }}\right]}$ | (15) |

显然,(15)式最右边部分大于0,故其取值符号由前面部分

因此,得到命题5:在资本与劳动互相替代的条件下,相比于劳动生产率效应,最低工资的工资率效应更小,所以总效应劳动收入份额会下降。

基于上述分析,还可以提出另一个予以检验的假说2:最低工资规制会提高企业的工资率和劳动生产率。当资本与劳动相互替代时,由于工资率效应更小,导致总效应劳动收入份额下降。

三、模型、数据与统计事实

(一)模型构建

由前文理论分析,将本文的回归模型具体设定为:

| $ {\text{模型}}1: \;\;\ln{{ls}_{isct}}={\beta }_{0}+{\beta }_{1}\ln{mw}_{ct}+\theta {X}_{isct}+{\delta }_{s}+{\delta }_{c}+{\delta }_{t}+{\mu }_{isct} $ | (16) |

其中:企业劳动收入份额取自然对数作为被解释变量,用

根据理论分析,由于最低工资存在着工资率效应和劳动生产率效应。为此,我们设定了另外两个回归模型:

| $ {\text{模型}}2: \;\;\ln{{w}_{isct}}={\beta }_{0}+{\beta }_{1}\ln{mw}_{ct}+\theta {X}_{isct}+{\delta }_{s}+{\delta }_{c}+{\delta }_{t}+{\mu }_{isct} $ | (17) |

| $ {\text{模型}}3: \;\;\ln{{y}_{isct}}={\beta }_{0}+{\beta }_{1}\ln{mw}_{ct}+\theta {X}_{isct}+{\delta }_{s}+{\delta }_{c}+{\delta }_{t}+{\mu }_{isct} $ | (18) |

(二)数据和变量

本文研究所涉及的数据主要来自:一是1998—2013年中国工业企业数据库,二是中国2600多个区县层级的最低工资标准。②最低工资标准数据细分到区县层面,是从中国各区县政府官方网站搜集获得。③聂辉华等(2012)认为,工业企业数据库虽然样本大、指标多,但是也存在样本匹配混乱、变量异常、测度误差等问题,所以为了得到准确的结果,需要采取有效的方法来消除这些缺陷。为此,本文采用Brandt等(2012)的做法对工业企业数据进行了合并处理。然后,将工业企业数据与其所在区县最低工资标准的数据进行匹配,匹配方法与魏下海等(2018)相同。

对上述三个基准模型,一般使用应付工资总额与工业增加值的比例作为企业的劳动收入份额,但是由于2007年以后工业企业数据库不再统计工业增加值这一指标,故根据白重恩等(2008)和方军雄(2011)的做法,统一采取要素成本法增加值(value added at factor cost)的概念估算企业的劳动收入份额。其公式为:

劳动收入份额

工资率

劳动生产率

其中:增加值用营业利润、应付工资总额、固定资产折旧三项之和替代。

关于控制变量的选取,参考既有文献的做法(谢千里等,2008;魏下海等,2013),选取通常使用的企业特征变量,具体包括:

由工业企业数据库提供的初始样本共有4222060个观测值。对此,将样本变量进行Winsorize(1%,99%)处理,同时参考谢千里等(2008)的做法,剔除不符合下列条件的异常值:(1)固定资产净值为正值;(2)就业人数大于和等于8人;(3)增加值与销售额的比值介于0到1之间;(4)劳动收入份额介于0到1之间。经过如上处理,最终获得包含65万多家企业,2600多个区县,共2239781个有效观测值的非平衡面板数据。

(三)统计描述

表1报告了各变量的统计特征。其中企业工资率

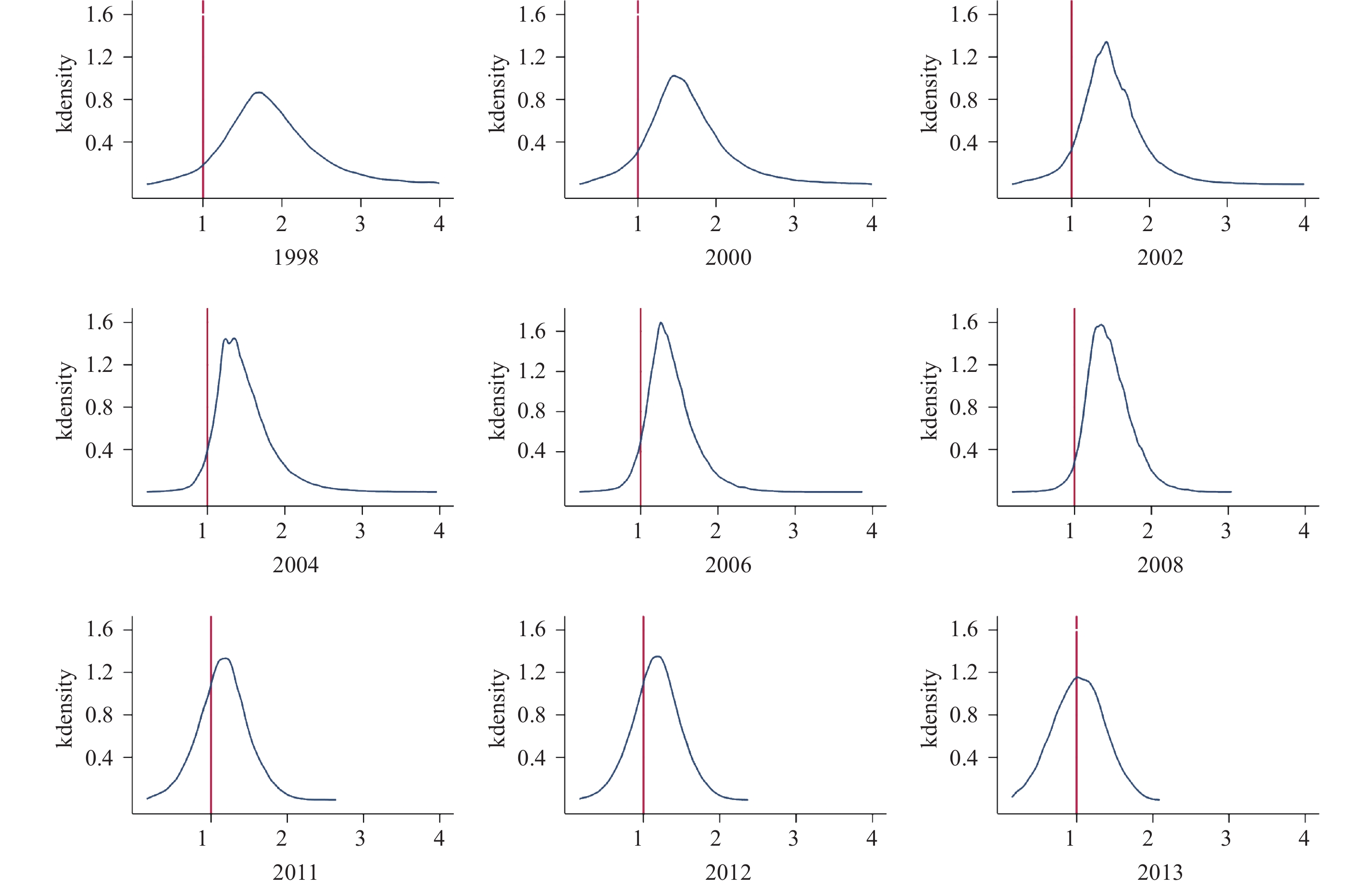

表2是样本数据中企业每年的平均工资大于和等于该企业所在区县的最低工资标准的比例,1998−2008年,这一比例变化不大;但是从2011年开始,这一比例显著降低。图2分别画出了特定年份企业平均工资与当地最低工资取对数后之比(

| 变量名 | 观测值 | 平均值 | 标准误 | 25%分位数 | 中位数 | 75%分位数 | |

| 劳动收入份额 |

$ls$

|

2239781 | 0.363 | 0.223 | 0.184 | 0.317 | 0.507 |

| 平均工资 |

$w$

|

2239781 | 16.339 | 14.087 | 7.963 | 12.156 | 19.512 |

| 劳动生产率 |

$y$

|

2239781 | 69.385 | 85.024 | 22.442 | 40.832 | 79.643 |

| 最低工资 |

$mw$

|

2239781 | 7.027 | 3.355 | 4.56 | 6.24 | 9 |

| 资本集约度 |

$\ln{capital}$

|

2239781 | 3.519 | 1.311 | 2.708 | 3.583 | 4.403 |

| 商业周期 |

$cycle$

|

2239781 | 0.043 | 0.245 | 0 | 0.012 | 0.083 |

| 企业年龄 |

$\ln{age}$

|

2239781 | 1.855 | 0.905 | 1.386 | 1.946 | 2.398 |

| 资产负债率 |

$leverage$

|

2239781 | 0.499 | 0.275 | 0.285 | 0.504 | 0.712 |

| 出口行为 |

$exportD$

|

2239781 | 0.332 | 0.471 | 0 | 0 | 1 |

| 企业规模 |

$size$

|

2239781 | 4.852 | 1.105 | 4.094 | 4.796 | 5.561 |

| 年份 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |

| 均值 | 0.953 | 0.925 | 0.920 | 0.928 | 0.928 | 0.935 | 0.953 |

| 年份 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2011 | 2012 | 2013 |

| 均值 | 0.947 | 0.936 | 0.938 | 0.967 | 0.704 | 0.719 | 0.539 |

|

|

图 2

特定年份企业平均工资与当地最低工资对数之比(

$\ln{w}/\ln{mw}$

)的分布

|

四、实证结果与分析

(一)基准回归

由于考虑到同一行业的企业受同一地区最低工资标准的影响,故我们采取控制行业和地区的固定效应模型,即估计模型1的结果,这能够有效地消除测量误差所带来的偏误,同时得到表3中的回归结果。表3中的第(1)列只控制了核心解释变量最低工资,以及时间、行业、地区(县级市)的固定效应,得到最低工资变量的估计系数显著为负;考虑到不同类型的企业可能受到最低工资的不同影响,因此第(2)列在第(1)列的基础上进一步控制了企业的所有制,该系数进一步减小;第(3)列进一步控制了企业的特征变量,估计结果显示,最低工资变量的估计系数为−0.1433且在1%水平上显著,这意味着最低工资每上涨10%,劳动收入份额将下降1.43个百分点。这与我们的假说1保持一致,即最低工资的提高会显著降低企业的劳动收入份额。

| 被解释变量:劳动收入份额 | ||||||||

| 基准回归 | 稳健性估计 | |||||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |

|

$\ln{mw}$

|

−0.1551*** | −0.1620*** | −0.1433*** | −0.1586*** | −0.1318*** | −0.1395*** | −0.0791*** | |

| (0.0275) | (0.0271) | (0.0254) | (0.0258) | (0.0236) | (0.0257) | (0.0200) | ||

|

$\ln{{mw}_{t-1}}$

|

−0.1057*** | |||||||

| (0.0257) | ||||||||

|

$cycle$

|

0.0519*** | 0.0554*** | 0.0440*** | 0.0649*** | 0.0533*** | 0.0810*** | ||

| (0.0044) | (0.0046) | (0.0041) | (0.0128) | (0.0046) | (0.0041) | |||

|

$\ln{age}$

|

−0.1254*** | −0.1221*** | −0.1186*** | −0.0407*** | −0.1319*** | −0.0963*** | ||

| (0.0026) | (0.0026) | (0.0025) | (0.0043) | (0.0026) | (0.0028) | |||

|

$leverage$

|

0.4473*** | 0.4677*** | 0.4155*** | 0.4851*** | 0.4483*** | 0.2126*** | ||

| (0.0081) | (0.0084) | (0.0077) | (0.0160) | (0.0082) | (0.0067) | |||

|

$exportD$

|

0.0194*** | 0.0162*** | 0.0190*** | 0.0121 | 0.0215*** | −0.0172*** | ||

| (0.0045) | (0.0046) | (0.0043) | (0.0088) | (0.0045) | (0.0044) | |||

|

$size$

|

0.0417*** | 0.0439*** | 0.0341*** | 0.0528*** | 0.0428*** | 0.1549*** | ||

| (0.0029) | (0.0030) | (0.0028) | (0.0059) | (0.0029) | (0.0035) | |||

| 所有制 | 未控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 行业 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 地区 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 未控制 |

| 企业 | 未控制 | 未控制 | 未控制 | 未控制 | 未控制 | 未控制 | 未控制 | 控制 |

| N | 2239330 | 2239330 | 2239330 | 2239330 | 2194533 | 165926 | 2147485 | 2033160 |

| adj. R2 | 0.1785 | 0.1880 | 0.2309 | 0.2328 | 0.2197 | 0.2798 | 0.2352 | 0.6355 |

| 注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%的水平上显著。括号内为聚类(区县层面)稳健的标准误。下表同。 | ||||||||

其中:对企业的特征变量而言,根据第(3)列的结果,商业周期

(二)稳健性估计

表3中的第(4)、(5)、(6)和(7)列是稳健性估计,控制了与第(3)列相同的企业特征变量和固定效应。其中第(4)列考虑了另外一种估计增加值的方法(魏下海等,2013),用应付工资总额、应交所得税、税后净利润、固定资产折旧四项之和来代替增加值;第(5)列考虑了异常样本点的情况;第(6)列只考虑了样本中的平衡面板数据;第(7)列考虑了最低工资规定对企业延迟的影响。此外,第(8)列还考虑了模型1中企业的固定效应。

第(4)列使用另一种估计增加值的方法,得到最低工资变量的估计系数在1%水平上显著为负。进一步地,第(5)列剔除了劳动收入份额在1%和99%两端的异常样本点,其估计结果在1%水平上也显著为负。第(6)列只保留1998−2008年一直存续的企业,即剔除了在此期间进入和退出的企业,最后留下了大约1.5万家企业,它们构成了一个平衡面板数据,这能够消除不随时间变化的影响因素。其中:第(6)列估计结果显示,最低工资对劳动收入份额的影响显著为负。第(7)列使用最低工资的滞后一期作为核心解释变量来估计对劳动收入份额的影响,发现其估计系数也显著为负。第(8)列结果显示,在控制了企业的固定效应之后,与基准回归的结果相比,最低工资的估计系数依然显著为负的,虽然估计系数略有下降。这意味着,最低工资对劳动收入份额的负向影响是不变的。这些结果也一致印证了本文的研究结论是稳健可靠的。

(三)其他稳健性检验

考虑到内生性问题,我们使用工具变量的方法进行IV检验。表4第(1)列把企业所属区县以外地级市以下的其他区县最低工资标准的平均值,作为该区县最低工资的工具变量进行IV检验。对此,表4第(1)列报告了2SLS第二阶段的结果,发现最低工资对劳动收入份额的影响系数显著为负。与表3第(3)列的基准回归结果相比较,在控制了相同的企业特征变量和固定效应之后,2SLS估计最低工资对劳动收入份额的影响在方向上与基准回归的结果保持一致。⑤这表明我们的基准回归是稳健的。

| 被解释变量:劳动收入份额 | |||||||

| 考虑内生性影响 | 考虑区县宏观经济变量 | 考虑加入WTO影响 | 考虑金融危机影响 | 双重差分 | |||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |

|

$\ln{mw}$

|

−0.1902*** | −0.0409*** | −0.0420*** | −0.1372*** | −0.1407*** | −0.1334*** | |

| (0.0337) | (0.0078) | (0.0078) | (0.0246) | (0.0251) | (0.0253) | ||

|

$cycle$

|

0.0533*** | 0.0618*** | 0.0617*** | 0.0522*** | 0.0519*** | 0.0515*** | 0.0344*** |

| (0.0049) | (0.0032) | (0.0032) | (0.0044) | (0.0044) | (0.0044) | (0.0120) | |

|

$\ln{age}$

|

−0.1281*** | −0.1488*** | −0.1492*** | −0.1255*** | −0.1258*** | −0.1256*** | −0.1870*** |

| (0.0026) | (0.0008) | (0.0008) | (0.0026) | (0.0026) | (0.0026) | (0.0027) | |

|

$leverage$

|

0.4367*** | 0.4407*** | 0.4370*** | 0.4468*** | 0.4459*** | 0.4475*** | 0.3316*** |

| (0.0085) | (0.0025) | (0.0025) | (0.0082) | (0.0081) | (0.0081) | (0.0077) | |

|

$exportD$

|

0.0233*** | 0.0361*** | 0.0363*** | 0.0200*** | 0.0195*** | 0.0322*** | 0.0680*** |

| (0.0047) | (0.0016) | (0.0016) | (0.0045) | (0.0044) | (0.0038) | (0.0049) | |

|

$size$

|

0.0435*** | 0.0511*** | 0.0513*** | 0.0415*** | 0.0417*** | 0.0407*** | 0.0842*** |

| (0.0030) | (0.0007) | (0.0007) | (0.0029) | (0.0029) | (0.0029) | (0.0021) | |

| 人口密度 | 0.1760*** | ||||||

| (0.0224) | |||||||

| 人均GDP | −0.1274*** | ||||||

| (0.0060) | |||||||

| 平均工资 | −0.0692*** | ||||||

| (0.0046) | |||||||

| 人均消费 | −0.0517*** | ||||||

| (0.0054) | |||||||

| 失业率 | −0.2602*** | ||||||

| (0.0224) | |||||||

| 外企占比 | 0.2056** | ||||||

| (0.0936) | |||||||

| 国企占比 | 0.1347*** | ||||||

| (0.0263) | |||||||

| 出口企业占比 | −0.0655*** | ||||||

| (0.0179) | |||||||

|

$treat\times t$

|

−0.0171* | ||||||

| (0.0089) | |||||||

|

$treat$

|

0.1696** | ||||||

| (0.0782) | |||||||

|

$t$

|

0.0289*** | ||||||

| (0.0048) | |||||||

| 所有制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 未控制 |

| 行业 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 地区 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 经验P值 | − | 0.2416 | − | − | − | ||

| N | 2 043391 | 1 091349 | 1 091349 | 2 239 330 | 2 239 330 | 2 239 330 | 91968 |

| adj. R2 | 0.0654 | 0.2812 | 0.2823 | 0.2310 | 0.2312 | 0.2311 | 0.3059 |

| 注:经验P值通过似无相关模型SUR检验得到,用于检验组间系数差异的显著性。 | |||||||

考虑到遗漏变量问题,我们通过稳健性检验进一步控制了区县的宏观经济变量。⑥此外,样本期内(1998—2013年),在研究最低工资对企业劳动收入份额影响的同时,可能还会受其他政策和外部的冲击,比如2001年中国加入WTO和2008年的金融危机等事件,这些都可能影响企业的劳动收入份额和要素分配。因此,我们依次进行相应的稳健性检验。同时,为了进一步缓解潜在的内生性问题,我们利用双重差分法来估计最低工资的影响。⑦详情见表4。

首先,表4中第(3)列加入了各区县的宏观经济变量,而第(2)列相较于第(3)列未加入地区宏观变量,其他保持一致。其中,人口密度用年末总人口的对数值表示;人均GDP用国内生产总值除以年末总人口的对数值表示;平均工资取对数值表示;人均消费用消费品零售总额除以年末总人口的对数值表示;失业率用1减去就业人数与年末总人口的比值表示。考虑到这些变量是影响各区县最低工资标准的因素,同时政府在对最低工资进行调整时,主要参考上一年度各区县的经济发展水平,因此表4中第(3)列均放入滞后一期的区县宏观经济变量。由第(2)列和第(3)列的结果显示,在控制了相同的企业特征、企业所有制以及时间、行业、地区的固定效应以后,最低工资的估计系数分别为−0.0409和−0.042,均在1%水平上显著。意味着这两个模型中最低工资对劳动收入份额的影响基本一致,同时模型中其他企业特征变量的系数之间也并无太大差异。进一步,对第(2)列和第(3)列中最低工资估计系数进行了似无相关性检验,发现其经验P值为0.2416,说明这二者之间的系数差异不显著。因此,是否加入区县宏观经济变量,对最低工资影响劳动收入份额的结果没有显著的差异。这也表明了我们的基准回归是稳健的。

其次,中国在2001年末加入WTO,入世对我国企业劳动收入份额的影响,主要由以下两个渠道实现:一是放开了中国市场,外资大量涌入加剧了市场竞争程度,可能对企业的要素分配产生影响;二是国有企业进行的一系列改革,也可能对企业的生产管理产生影响(周茂等,2019)。由表4第(4)列结果显示,相较于基准回归(−0.1433),进一步加入了区县外资企业的产出占比变量,最低工资的系数依然显著为负,虽然影响程度稍有下降,但是结果是稳健的。同样地,由表4第(5)列结果显示,进一步加入了区县国有企业的产出占比变量,最低工资影响劳动收入份额的结果也是稳健的。此外,样本期内2008年的金融危机,使我国出口出现了下滑,从而影响企业的要素分配方式(潘红波和陈世来,2017)。对此,由表4第(6)列结果显示,相较于基准回归,进一步加入了区县出口企业的产出占比变量,最低工资影响劳动收入份额的结果仍然是稳健的。

最后,我们利用双重差分法对研究结论进行稳健性检验。由于广东省在2006—2007年未调整最低工资标准,而福建省恰好在此期间上调了最低工资标准,同时从地理位置看,这两个省份毗邻,均为沿海省份,经济发展方式类似。因此,我们将借助2006—2007年福建省最低工资上涨所带来的“准自然实验”,采用双重差分法检验基准回归结果是否稳健。具体设定如下模型:

| $\ln{{LS}_{isct}}={\rm{\alpha }}+{\beta }_{1}{treat}_{i}+{\beta }_{2}{t}_{t}+{\beta }_{3}{treat}_{i}\times {t}_{t}+\theta {X}_{isct}+{\delta }_{s}+{\delta }_{c}+{\mu }_{isct}$ |

其中:

通过上述检验,可以认为样本期内其他外部事件并不会影响基准回归的结果,同时也排除了区县宏观经济变量对本文结果的影响。

(四)最低工资的分配效应

为检验最低工资影响劳动收入份额的渠道,我们分别对模型2和模型3进行估计,同时控制企业的特征变量、企业的所有制和企业不可观测的行业特征、地区效应、时间效应。根据表5第(1)列和第(2)列的估计结果,无论是工资率模型还是劳动生产率模型,最低工资对其的影响显著为正。具体地,最低工资对工资率的影响系数为0.1583,对劳动生产率的影响系数为0.3016,且二者都在1%水平上显著。结合表3中第(3)列的基准估计结果,可以发现最低工资对企业劳动收入份额的估计系数−0.1433在数值上等于0.1583与0.3016的差值,这与我们的理论假说相吻合(见表5)。上述结果支持了假说2,即最低工资上涨存在工资率效应和劳动生产率效应,与部分文献的结论一致(Riley和Bondibene,2017)。其次,第(2)列最低工资的系数大于第(1)列,这意味着最低工资上涨导致劳动收入份额下降的原因是:其带来的工资率增加的幅度低于劳动生产率增加的幅度。

| 工资率 | 劳动生产率 | |

| (1) | (2) | |

|

$\ln{mw}$

|

0.1583***(0.0218) | 0.3016***(0.0312) |

|

$cycle$

|

−0.0626***(0.0035) | −0.1145(0.0053)*** |

|

$\ln{age}$

|

−0.0022*(0.0011) | 0.1233***(0.0028) |

|

$leverage$

|

−0.0865***(0.0060) | −0.5339***(0.0113) |

|

$exportD$

|

0.0756***(0.0039) | 0.0562***(0.0056) |

|

$size$

|

−0.0280***(0.0020) | −0.0697***(0.0042) |

| 所有制 | 控制 | 控制 |

| 时间 | 控制 | 控制 |

| 行业 | 控制 | 控制 |

| 地区 | 控制 | 控制 |

| N | 2239330 | 2239330 |

| adj. R2 | 0.4046 | 0.3166 |

进一步地,研究工资率和劳动生产率增加的原因发现,最低工资规制可能促使企业使用更少的劳动和更多的资本,加速了企业资本深化的过程。因此,最低工资的提高带来工资率增加的同时,也会促使企业调整要素之间的最佳投入组合,转变要素分配方式,从而使劳动生产率增长更快,导致企业劳动收入份额下降。

五、最低工资影响劳动收入份额的机制分析

根据前文的理论假说,当资本和劳动互替时,最低工资规制就会迫使企业用更多的资本替代劳动,资本集约度上升,从而劳动收入份额下降。为考察这一潜在机制是否成立,我们利用Sobel-Goodman中介变量检验方法(Baron和Kenny,1986)予以检验。

基于此,我们在表6的第(1)、(2)和(3)列中控制了与基准回归结果(表3中的第(3)列)相同的企业特征变量和固定效应,先后考察了最低工资和资本集约度,资本集约度和劳动收入份额,以及最低工资、资本集约度和劳动收入份额这三者间的关系。首先,在表6第(1)列中,最低工资的估计系数为0.4493,在1%水平上显著为正,这意味着最低工资的提高会增加企业资本集约度,加剧企业资本的深化,这符合我们的理论分析。其次,在表6第(2)列中,未放入最低工资,只考虑了资本集约度与劳动收入份额的关系,发现资本集约度的估计系数为−0.2186

| 资本集约度 | 劳动收入份额 | ||

| (1) | (2) | (3) | |

|

$\ln{mw}$

|

0.4493*** | −0.0451** | |

| (0.0424) | (0.0207) | ||

|

$\ln{capital}$

|

−0.2186*** | −0.2185*** | |

| (0.0014) | (0.0014) | ||

|

$cycle$

|

0.0113 | 0.0545*** | 0.0544*** |

| (0.0069) | (0.0043) | (0.0043) | |

|

$\ln{age}$

|

−0.0071* | −0.1269*** | −0.1270*** |

| (0.0042) | (0.0023) | (0.0023) | |

|

$leverage$

|

−0.6725*** | 0.3007*** | 0.3004*** |

| (0.0135) | (0.0070) | (0.0069) | |

|

$exportD$

|

0.0320*** | 0.0260*** | 0.0264*** |

| (0.0085) | (0.0035) | (0.0035) | |

|

$size$

|

−0.0422*** | 0.0326*** | 0.0325*** |

| (0.0060) | (0.0021) | (0.0021) | |

| 所有制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 行业 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 地区 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 2239330 | 2239330 | 2239330 |

| adj. R2 | 0.1929 | 0.3543 | 0.3543 |

对此,我们进行了Sobel-Goodman中介变量检验,被解释变量和核心解释变量保持不变,资本集约度作为中介变量,控制变量和固定效应与基准回归一致。得到Sobel Z值为−11.78的结果,这意味着资本集约度的中介效应在1%水平上显著。上述检验结果说明企业的资本集约度的确在最低工资和劳动收入份额之间发挥了显著的中介效应,同时它也是最低工资规制影响企业劳动收入份额的一条重要渠道。当然,最低工资规制对劳动收入份额的影响可能还存在着其他的渠道,这需要进一步的研究,但是资本深化这一渠道在这里得到了证实。

六、结论与政策启示

最低工资对就业和工资的影响备受关注,但是对国民收入初次分配的影响并未得到广泛讨论,尤其是基于企业微观层面的理论和实证研究更为鲜见。那么,最低工资如何影响企业内不同要素的收入分配,并通过何种机制发生作用?本文试图从理论和实证两个层面提供答案。

文章首先建立一个理论模型用以阐明最低工资规制影响企业劳动收入份额的逻辑链条,也即当最低工资标准提高,相应增加了企业工资率和用工成本,作为适应性的行为调整,企业会采用更多的资本替代劳动,这导致资本集约度提高,在资本—劳动互替关系下,企业的劳动收入份额相应下降了。本文利用覆盖全国2600多个区县的最低工资标准和微观企业数据证实了理论预期,实证结果表明:最低工资规制显著降低了企业的劳动收入份额,在控制了一系列条件的检验后,这一结论稳健成立。其次,最低工资规制存在着工资率效应和劳动生产率效应,但是由于工资率效应更弱,结果导致了劳动收入份额下降。同时,机制检验表明,资本集约度确实是最低工资影响企业劳动收入份额的一条重要渠道。

本文对理解企业层面的初次收入分配方式提供了一个新的视角,有助于丰富中国最低工资经济影响的研究文献。同时,也为政府制定劳动保护的公共政策提供了微观证据,在政策层面上具有一定的启示作用:最低工资制度目前依然是保护员工合法权益的重要措施,但是从长远来看劳动收入份额在下降,这是企业往往采用资本替代劳动的方式来应对用工成本的上涨所致。因此需要加强对员工劳动力素质的培养,不能仅仅依靠最低工资政策,提高工资,还需要政府制定相应的配套措施,积极鼓励企业对员工进行职业规划、开展职业培训,通过提高人力资本投资等方式来提升企业的效率,进而改善要素的收入分配方式。

本文的经验研究仍然存在一定不足:我们在理论模型中并未考虑工资粘性,同时仅仅把企业劳动生产率提升归因于企业资本替代劳动,而忽略了最低工资提升员工工资所蕴含的“效率工资”属性,因为当员工获得工资溢价,可能会以更积极的态度和更高效的工作效率来回馈企业。此外,需要强调的是,最低工资在促进了工资率上升的同时,显著且更大幅度地提升了企业劳动生产率,这充分体现了最低工资对企业生命力建设方面的积极作用。总之,要完备理解最低工资规制对微观企业行为和分配机制的影响,还需要有进一步的理论和经验证据予以论证。

① 需要说明的是,本文审稿在进入复审环节阶段(2019年9月),我们才发现国内有相近主题的文章(何欢浪和张娟,2019)。不过,与同类主题文献不同的是,我们对最低工资如何影响要素收入份额,构建了一般性的理论分析框架,且进行严谨的机制检验。而且,中国许多同属一个城市的不同区县在出台最低工资政策的日期和标准往往存在差异。在此背景下,只有采用更细致的区县层面的最低工资数据,才能更加精确地评估最低工资规制的分配效应。当然,采用不同数据和方法验证同一个主题,也有助于形成研究结论的共识。

② 由于工业企业数据2009年部分变量缺失,2010年数据有质量问题,故本文的研究剔除这两年的数据,只考虑1998—2008年和2011—2013年的工业企业数据。

③ 感谢北京师范大学邢春冰教授团队提供的区县最低工资标准数据。

④ 根据工业企业的登记注册类型,将企业的所有制划分为6类:国有企业、集体企业、私有企业、港澳台企业、外商投资企业、其他企业。

⑤ 为了确认工具变量的有效性,对内生变量和工具变量进行不可识别检验和弱工具变量检验。其中:LM统计量值为666.473,Wald F统计量值为545.919,均拒绝了工具变量和内生变量不相关和弱相关的假设,说明选取的工具变量是有效的。

⑥ 中国县域面板数据(1998—2013年)的缺失较为严重,比较完整的是CEIC数据库中的县域数据,其相应的宏观经济指标最早从2004年开始统计。为尽可能不损失样本的观测值,我们利用CEIC中2004—2013年的县域数据进行稳健性检验而不放入基准回归。

⑦ 感谢审稿人提出的宝贵建议。

| [1] | 白重恩, 钱震杰, 武康平. 中国工业部门要素分配份额决定因素研究[J]. 经济研究, 2008(8): 16–28. |

| [2] | 陈登科, 陈诗一. 资本劳动相对价格、替代弹性与劳动收入份额[J]. 世界经济, 2018(12): 73–97. |

| [3] | 方军雄. 劳动收入比重, 真的一致下降吗? ——来自中国上市公司的发现[J]. 管理世界, 2011(7): 31–41. |

| [4] | 何欢浪, 张娟. 最低工资会提高中国企业的劳动收入份额吗?[J]. 世界经济文汇, 2019(4): 51–66. |

| [5] | 马双, 甘犁. 最低工资对企业在职培训的影响分析[J]. 经济学(季刊), 2013(1): 1–26. |

| [6] | 聂辉华, 江艇, 杨汝岱. 中国工业企业数据库的使用现状和潜在问题[J]. 世界经济, 2012(5): 142–158. |

| [7] | 潘红波, 陈世来. 《劳动合同法》、企业投资与经济增长[J]. 经济研究, 2017(4): 92–105. DOI:10.3969/j.issn.1672-5719.2017.04.084 |

| [8] | 孙中伟, 刘一伟, 范长煜. 最低工资施行过程中的“地板工资制”及其后果——基于2017年广东省企业−员工匹配调查数据的分析[J]. 中国人口科学, 2019(3): 114–125,128. |

| [9] | 孙中伟, 舒玢玢. 最低工资标准与农民工工资——基于珠三角的实证研究[J]. 管理世界, 2011(8): 45–56. |

| [10] | 魏下海, 董志强, 黄玖立. 工会是否改善劳动收入份额? ——理论分析与来自中国民营企业的经验证据[J]. 经济研究, 2013(8): 16–28. |

| [11] | 魏下海, 张天华, 李经. 最低工资规制与中国企业的市场存活[J]. 学术月刊, 2018(3): 87–97. |

| [12] | 翁杰, 徐圣. 最低工资制度的收入分配效应研究——以中国工业部门为例[J]. 中国人口科学, 2015(3): 17–31. |

| [13] | 谢千里, 罗斯基, 张轶凡. 中国工业生产率的增长与收敛[J]. 经济学(季刊), 2008(3): 809–826. |

| [14] | 周茂, 李雨浓, 姚星, 等. 人力资本扩张与中国城市制造业出口升级: 来自高校扩招的证据[J]. 管理世界, 2019(5): 64–77. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2019.05.006 |

| [15] | Álvarez R, Fuentes R. Minimum wage and productivity: Evidence from Chilean manufacturing plants[J]. Economic Development and Cultural Change, 2018, 67(1): 193–224. DOI:10.1086/697557 |

| [16] | Bai X, Chatterjee A, Krishna K, et al. Trade and minimum wages in general equilibrium: Theory and evidence[R]. NBER Working Papers 24456, 2018. |

| [17] | Baron R M, Kenny D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173–1182. DOI:10.1037/0022-3514.51.6.1173 |

| [18] | Bauducco S, Janiak A. The macroeconomic consequences of raising the minimum wage: Capital accumulation, employment and the wage distribution[J]. European Economic Review, 2018, 101: 57–76. DOI:10.1016/j.euroecorev.2017.09.012 |

| [19] | Berkowitz D, Ma H, Nishioka S. Declining labor shares and heterogeneous firms[R]. Working Paper 552, 2015. |

| [20] | Bosch M, Manacorda M. Minimum wages and earnings inequality in urban Mexico[J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2010, 2(4): 128–149. DOI:10.1257/app.2.4.128 |

| [21] | Brandt L, Van Biesebroeck J, Zhang Y F. Creative accounting or creative destruction? Firm-level productivity growth in Chinese manufacturing[J]. Journal of Development Economics, 2012, 97(2): 339–351. DOI:10.1016/j.jdeveco.2011.02.002 |

| [22] | Caliendo M, Schröder C, Wittbrodt L. The causal effects of the minimum wage introduction in Germany: An overview[R]. CEPA Discussion Papers 01, 2019. |

| [23] | Card D, Krueger A B. Minimum wages and employment: A case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania[J]. American Economic Review, 1994, 84(4): 772–793. |

| [24] | Card D, Krueger A B. Minimum wages and employment: A case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania: Reply[J]. American Economic Review, 2000, 90(5): 1397–1420. DOI:10.1257/aer.90.5.1397 |

| [25] | Dolado J, Kramarz F, Machin S, et al. The economic impact of minimum wages in Europe[J]. Economic Policy, 1996, 11(23): 317–372. DOI:10.2307/1344707 |

| [26] | Dube A, Lester T W, Reich M. Minimum wage effects across state borders: Estimates using contiguous counties[J]. The Review of Economics and Statistics, 2010, 92(4): 945–964. DOI:10.1162/REST_a_00039 |

| [27] | Hau H, Huang Y, Wang G W. Firm response to competitive shocks: Evidence from China’s minimum wage policy[R]. Swiss Finance Institute Research Paper No.16-47, 2019. |

| [28] | Lee D S. Wage inequality in the United States during the 1980s: Rising dispersion or falling minimum wage?[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1999, 114(3): 977–1023. DOI:10.1162/003355399556197 |

| [29] | MaCurdy T. How effective is the minimum wage at supporting the poor?[J]. Journal of Political Economy, 2015, 123(2): 497–545. DOI:10.1086/679626 |

| [30] | Malloy L C. The minimum wage, bargaining power, and the top income share[J]. Forum for Social Economics, 2020, 49(1): 75–98. DOI:10.1080/07360932.2016.1155468 |

| [31] | McKenzie M. The erosion of minimum wage policy in Australia and labour’s shrinking share of total income[J]. Journal of Australian Political Economy, 2018, 81: 52–77. |

| [32] | Neumark D, Schweitzer M, Wascher W. Minimum wage effects throughout the wage distribution[J]. The Journal of Human Resources, 2004, 39(2): 425–450. DOI:10.2307/3559021 |

| [33] | Neumark D, Wascher W. Minimum wages and employment: A case study of the fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania: Comment[J]. American Economic Review, 2000, 90(5): 1362–1396. DOI:10.1257/aer.90.5.1362 |

| [34] | Neumark D, Wascher W L. Minimum wages and employment[J]. Foundations and Trends® in Microeconomics, 2007, 3(1−2): 1–182. |

| [35] | Parisi M L. Labor market rigidity, social policies and the labor share: Empirical evidence before and after the big crisis[J]. Economic Systems, 2017, 41(4): 492–512. DOI:10.1016/j.ecosys.2017.08.003 |

| [36] | Riley R, Bondibene C R. Raising the standard: Minimum wages and firm productivity[J]. Labour Economics, 2017, 44: 27–50. DOI:10.1016/j.labeco.2016.11.010 |

| [37] | Vergeer R, Kleinknecht A. The impact of labor market deregulation on productivity: A panel data analysis of 19 OECD countries (1960-2004)[J]. Journal of Post Keynesian Economics, 2010, 33(2): 371–408. DOI:10.2753/PKE0160-3477330208 |

| [38] | Vergeer R, Kleinknecht A. Do labour market reforms reduce labour productivity growth? A panel data analysis of 20 OECD countries (1960-2004)[J]. International Labour Review, 2014, 153(3): 365–393. DOI:10.1111/j.1564-913X.2014.00209.x |