2020第46卷第7期

一、引 言

改革开放以来,通过不断改革国内经济运行“弊病”、持续扩大对外开放力度和充分发挥自身的比较优势等措施,中国在经济总量增长领域取得了“傲人的成就”,不仅经济总量跃居世界第二,还成为了世界第一大出口国。然而,在取得“量”的成就背后,“大而不强”“量高质低”和“资源配置效率偏低”等问题依然困扰着中国经济的长期健康发展,主要体现为:(1)高技术、高质量的中间投入品生产能力不强,所生产的中间投入品技术含量并不高,这使得中国的经济技术赶超呈显著的外力依赖型特征(刘慧和杨莹莹,2018),高端中间投入品有赖进口不仅使得中国制造业被“锁定”于全球价值链的低附加值、低技术含量环节(黄先海和宋学印,2017),还使中国制造业可能面临低端环节被劳动丰裕型发展中国家“侵蚀”、高端环节被发达国家跨国公司“封堵”的尴尬局面(诸竹君等,2018),甚至有陷入“比较优势真空”陷阱的风险(黄先海等,2018)。(2)中国生产性服务资源配置效率偏低。生产性服务资源镶嵌于制造业的整个产业链环节(Markusen等,2005),能为制造生产流程优化、技术革新和发展方式转变提供强有力的支持(于斌斌,2018),也是中国制造业实现价值链分工地位攀升和“补短板、强弱项”战略的根本性推动力量(张少军和刘志彪,2017),然而中国生产性服务资源的配置效率普遍偏低,甚至表现出一定的错配特征(陈晓华等,2019),这一定程度上使得生产性服务资源对制造业中间投入品技术复杂度提升的作用力相对有限。

中国的中间投入品技术复杂度不高和生产性服务资源配置效率偏低的事实特征,以及生产性服务资源有助于中间投入品生产能力、技术内涵提升(张少军和刘志彪,2017)的研究结论,使我们产生了如下疑惑:生产性服务资源该如何选择所嵌入的生产环节才能最有效地促进中间投入品出口技术复杂度升级?提升中间投入品技术复杂度和生产性服务资源配置效率是提升中国经济增长质量、实现“补短板、强弱项”战略的核心内容和根本途径。2018年发生的“中兴事件”、2019年10月美国将海康威视等企业列入“出口管制实体清单”事件和2020年5月美国“深度围剿”华为事件也证实了拥有高技术复杂度中间投入品的重要性。为此,迫切需要深入剖析生产性服务资源嵌入制造业生产环节对中间投入品出口技术复杂度的作用机制。

生产性服务资源配置效率和中间投入品技术复杂度的提升不仅是经济发展质量改进的标杆,也是中国制造业克服全球价值链关键节点(Johnson和Noguera,2012)、消除制造业技术赶超核心部件外部依赖“痛点”的重要支撑(张少军和刘志彪,2017)。为此,探究生产性服务资源嵌入制造业生产环节的选择对中间投入品出口技术复杂度的作用机理具有重要的现实价值。然而令人遗憾的是,目前并无成体系的研究。与本文密切相关的文献主要有以下三个方面:

一是关于生产性服务资源与制造业关系的研究。这些研究主要分为以下三类:第一类探究生产性服务资源对制造业的影响机制。生产性服务资源对制造业具有促进生产率提升(Yang等,2018)、优化能源效率(于斌斌,2018)、提升国际分工地位(Francois和Hoekman,2010)、加快技术进步(陈启斐和刘志彪,2014)和提升产品技术内涵(陈晓华等,2019)等功能。第二类探究生产性服务资源集聚的影响效应。集聚在生产性服务业中普遍存在(宣烨和余泳泽,2017),集聚使得生产性服务资源对制造业发挥更大的促进功能(刘慧等,2019)。第三类则研究生产性服务资源与制造业的互动机制。互动机制一直是该领域重要的研究方向(Eswaran和Kotwal,2002),已有研究大多表明两者之间具有良好的互促功能(Guerrieri和Meliciani,2005;唐晓华等,2018)。虽然生产性服务资源是学界关注的热点问题,学界也意识到嵌入制造业生产环节是生产性服务资源的立足之本(Markusen等,2005);但令人遗憾的是,鲜有学者从嵌入制造业生产环节的视角来剖析生产性服务资源的经济效应。

二是关于中间投入品的研究。中间投入品的生产过程比最终组装环节更为复杂,中间投入品的生产水平彰显着经济体的国际竞争优势(Krugman,1979;刘慧和杨莹莹,2018),因此全球价值链分工理论兴起后,中间投入品的研究逐渐成为学界关注的焦点。已有研究大多关注以下两个方面:一是关于中间投入品进口“量”的研究,如刘海洋等(2017)研究表明中间投入品进口能显著地提升企业的生产率和存续时间,因此扩大中间投入品进口对中国具有重大的现实价值;Bas和Strauss-Kahn(2014)的研究则表明中间投入品进口对制造业生产率具有显著的促进作用。二是关于中间投入品进口“质”的研究,如诸竹君等(2018)研究表明中间投入品进口质量对出口国内增加值率具有显著的负向影响,而创新能对这一负向影响起到一定的调节作用;余淼杰和李乐融(2016)则借助高度细化的微观数据剖析了贸易自由化对中间投入品进口质量的影响,发现贸易自由化显著提升了一般贸易中进口中间投入品的质量。综上可知,学界已经对中间投入品进行了较为深入的研究,但大多集中于中间投入品进口领域,而关于中间投入品出口的研究相对少见,更无学者涉足中间投入品出口技术内涵方面的研究。

三是关于出口技术复杂度的研究。Hausmann等(2007)和Schott(2008)的研究尝试可以说是开启了该领域的研究之门。后续的研究主要有以下三类:第一类是关于出口技术复杂度测度方法的构建。学界普遍认为Hausmann等(2007)构建的方法在测度最终产品技术复杂度时,无法剔除最终产品中从国外进口的中间投入品(陈晓华等,2011),因此诸多研究在优化出口技术复杂度测度方法领域进行了大量的尝试(Schott,2008;陈晓华等,2011)。第二类是关于出口技术复杂度深化机理的剖析。物质资本积累(陈晓华和刘慧,2014)、基础设施(王永进等,2010)、人力资本积累(陈晓华等,2011)、经济政策(盛斌和毛其淋,2017)和分工模式(戴翔和金碚,2014)等因素都被视为出口技术复杂度深化的主要推动力量。第三是关于中国出口技术复杂度异常性偏高的成因剖析。对于中国出口品的技术复杂度远高于其经济发展水平的异常特征,学界普遍认为加工贸易和外商直接投资是导致中国出口技术复杂度异常的主要诱因(陈晓华等,2011)。综上所述,关于出口技术复杂度的研究主要集中于最终产品领域,而缺乏对中间投入品领域的研究。

虽然已有文献意识到了生产性服务资源嵌入制造业的不同生产环节对制造业产品技术内涵的促进效应存在较大差异(陈晓华等,2019),但尚无文献从嵌入环节选择视角来剖析生产性服务资源对中间投入品出口技术复杂度的作用机制。鉴于此,本文借助WIOD投入产出数据,在严格区分制造型和生产服务型中间投入品的基础上,考察了生产性服务资源嵌入制造业生产环节对中间投入品出口技术复杂度的影响机制,研究发现:生产性服务资源嵌入制造业生产环节对中间投入品出口技术复杂度升级的作用机制具有倒U形特征,即嵌入制造业中游生产环节是生产性服务资源的最优选择;而且这一机制具有显著的稳态性,增长率波动冲击、税赋冲击和外部负向冲击均无法撼动该机制。因此,应避免生产性服务资源过多地聚集于制造业的上游环节或下游环节。此外,中国的中间投入品出口技术复杂度并不高,制造型和生产服务型中间投入品出口技术复杂度不仅低于发达国家,还低于部分发展中国家,这说明中间投入品的出口技术复杂度亟待提高。

与已有文献相比,本文的贡献可能体现在以下几个方面:第一,首次从嵌入环节的视角来剖析生产性服务资源对中间投入品出口技术复杂度的作用机制,以环节选择为主线将中间投入品、生产性服务资源和出口技术复杂度三个领域有效地衔接起来,发现了生产性服务资源嵌入制造业生产环节对中间投入品出口技术复杂度的倒U形作用机制,这既是对上述三个领域文献的补充,也为理解生产性服务资源对出口技术复杂度的作用机制提供了新的视角和经验证据。第二,深化了出口技术复杂度和中间投入品领域的研究。一方面,将出口技术复杂度的研究从最终产品领域延伸到了中间品领域,有效地拓宽了出口技术复杂度研究的视野;另一方面,将中间品的研究从“量”的领域拓展到了“技术内涵”领域,不仅考察了制造型中间品的出口技术复杂度,还考察了生产服务型中间品的出口技术复杂度,有效地拓展了中间品研究的广度。本文既弥补了出口技术复杂度和中间投入品的交叉研究,还使学界对中间投入品技术内涵的认识更为细化与全面。第三,通过修正Antràs 等(2012)和Hausmann等(2007)的测度过程,不仅使生产性服务资源嵌入制造业生产环节的实证研究成为可能,还使出口技术复杂度的实证研究延伸到中间投入品领域,也为该领域的研究提供了两个相对可靠、科学的分析工具。

二、理论分析与研究假说

(一)生产性服务资源稀缺性与中间投入品出口技术复杂度

生产性服务资源源于制造业(Markusen等,2005),是制造业转型升级和价值链攀升的重要支撑力量(张少军和刘志彪,2017)。为此,做大生产性服务资源规模、提升生产性服务资源服务制造业的水平,一直是各国发展生产性服务业的重要目标。然而,受经济发展水平、开放程度、科技水平和营商环境等因素的约束,各国生产性服务资源均具有稀缺性特征,因而难以为所有制造业生产环节提供无限制的服务。生产性服务资源是制造业异质性生产环节的“衔接器”和“润滑剂”,它只有植根于制造业生产过程(韩峰和阳立高,2020),才能有效地发挥其促进制造业效率优化、国际分工地位提升和技术进步等功能(Francois和Hoekman,2010;陈启斐和刘志彪,2014;于斌斌,2018)。在全球价值链引致的国际分散化生产模式主导下,生产性服务资源嵌入制造业生产环节时会做出三种选择:一是嵌入制造业的上游生产环节。制造业上游环节是整个生产过程的初始阶段,也是产业的基础性阶段,主要包含了制造业的原材料采掘、加工和生产环节,制造业上游环节的发展水平很大程度上决定了制造业中下游环节的规模。二是嵌入制造业的中游生产环节。中游生产环节介于上游环节和下游环节之间,是衔接整个生产过程的桥梁,其主要功能是对上游产品进行深加工,为下游生产环节提供关键零部件、中间品和半成品,由于高技术含量、高附加值中间品的生产大多位于中游环节,因此中游环节已经成为各国跨国公司争相介入的生产阶段,该环节产品的技术含量是各国制造业国际竞争力的重要体现(陈晓华等,2019)。三是嵌入制造业的下游生产环节。下游环节是整个生产环节的末端,主要功能是将上游环节和中游环节所得产品进行组装,从而得到最终产品并结束整个生产过程。三个生产环节相辅相成、缺一不可,共同组成了制造业做大做强的基石。然而,在生产性服务资源稀缺的制约下,上游、中游和下游生产环节难以同时得到生产性服务资源的充分支持。为此,在收益率、政策导向等因素的影响下,生产性服务资源嵌入制造业的环节选择会存在一定的偏向,三个生产环节得到生产性服务资源支持的力度可能并不相同。

由于生产性服务资源对制造业技术进步具有显著的促进作用(陈启斐和刘志彪,2014),因此生产性服务资源嵌入特定环节时会对该生产环节的产品出口技术复杂度产生促进作用。那么,生产性服务资源嵌入不同生产环节会对中间投入品产生什么样的影响呢?首先,上游环节和中游环节所得产品往往会成为下游生产环节的中间投入品,而中间投入品的出口技术复杂度实际上很大程度上刻画了上游环节和中游环节产品的技术复杂度;因此,生产性服务资源嵌入制造业的上游环节和中游环节,有助于推动中间投入品出口技术复杂度的升级。其次,生产性服务资源嵌入下游环节,则有助于下游生产工艺和技术的升级,从而推动下游生产环节产品和最终产品的出口技术复杂度升级,而下游生产环节产品的技术复杂度升级往往会通过倒逼机制和技术溢出机制推动中上游环节的升级,进而推动中间投入品出口技术复杂度的升级。最后,上游和下游生产环节存在两个极限情况,一是最上游生产环节,这一环节的产品大多为原料(铁矿石、石油和煤炭等),其产品的技术复杂度差异并不大,也难以快速激发原料的技术复杂度的快速提升;二是最下游生产环节,这一环节大多为劳动密集型组装环节,组装环节不仅技术含量低、附加值低,技术提升速度和技术创新速度也相对较慢(张少军和刘志彪,2017;吕越等,2018)。因此,生产性服务资源嵌入过于上游(下游)生产环节,对上游(下游)生产环节的产品出口技术复杂度升级的作用相对有限。

综合以上观点,我们可以推定:当有限的生产性服务资源过多地嵌入过于上游(下游)生产环节时,本应嵌入高技术复杂度的中游生产环节的生产性服务资源被“挤占”,不仅使得高技术复杂度中游环节得不到足够的生产性服务资源支持,还会提高中游环节使用生产性服务资源的成本,最终不利于中间投入品出口技术复杂度升级。只有当有限的生产性服务资源大量嵌入中游环节时,才能有效地促进中游生产环节产品技术升级,进而推动中游生产环节的产品出口技术复杂度升级。因此,我们提出如下待检验假设:

假设1:生产性服务资源嵌入制造业中过于上游(下游)的生产环节,将会对中间投入品出口技术复杂度升级产生负效应;只有生产性服务资源嵌入制造业的中游生产环节,才会对中间投入品出口技术复杂度产生显著的正效应,即生产性服务资源嵌入制造业各个生产环节对中间投入品出口技术复杂度的作用机制呈现倒U形,嵌入中游生产环节是生产性服务资源的最优选择。

(二)生产性服务资源嵌入制造业生产环节作用机制的稳态性

生产性服务资源嵌入制造业生产环节对中间投入品出口技术复杂度的影响机制取决于两个因素,即生产性服务资源的稀缺程度和制造业的国际生产模式。生产性服务资源嵌入制造业生产环节对中间投入品作用机制的稳态性也取决于这两个因素,稀缺性使得制造业生产环节无法得到生产性服务资源的无限支持,也使得生产性服务资源的使用存在机会成本,更使得生产性服务资源嵌入制造业的不同生产环节存在差异。然而,由于受科技水平、发展水平、要素禀赋和制造业规模持续扩大等因素的影响,生产性服务资源的稀缺性将长期存在,因此稀缺性具有较好的稳态性。跨国公司在利润最大化目标的驱使下,通过配置世界资源进行生产,进而将不同的生产环节分割于不同的国家(黄先海等,2018;诸竹君等,2018)。随着全球化进程的进一步推进,这一生产模式不仅成为当前国际分工的主要特征,还以全球价值链的形式将更多的经济体融入这一生产体系(吕越等,2018),使得这一生产模式更加稳态。综上可知,生产性服务资源的稀缺性和制造业国际生产方式都具有较强的稳态性。为此,我们提出如下待检验假设:

假设2:生产性服务资源嵌入制造业生产环节对中间投入品出口技术复杂度的作用机制具有一定的稳态性,外部冲击一般难以改变这一作用机制。

三、关键变量的测度与特征分析

(一)中间投入品出口技术复杂度的测度与分析

得益于WIOD投入产出表提供的丰富数据,本文能够对中间投入品的出口技术复杂度进行测度。WIOD提供的2016版投入产出表数据结构如表1所示,其中

| $\left\{ \begin{array}{l} IE{X_{ia}} = X_{ia}^B + X_{ia}^C + X_{ia}^D + \cdots + X_{ia}^N \\ IE{X_{ib}} = X_{ib}^A + X_{ib}^C + X_{ib}^D + \cdots + X_{ib}^N \\ IE{X_{ic}} = X_{ic}^A + X_{ic}^B + X_{ic}^D + \cdots + X_{ic}^N \\ \mathop {}\limits_{} \mathop {}\limits_{} \mathop {}\limits_{} \mathop {}\limits_{} \mathop {}\limits_{} \mathop {}\limits_{} \mathop {}\limits_{} \mathop {}\limits_{} \mathop {}\limits_{} \mathop {}\limits_{} \vdots \\ IE{X_{in}} = X_{in}^A + X_{in}^B + X_{in}^C + \cdots + X_{in}^{N - 1} \\ \end{array} \right.$ | (1) |

其中,IEXia为a国i产业中间投入品出口额。借鉴Hausmann等(2007)和陈晓华等(2011)的研究,本文以如下方程测算各产业中间投入品的出口技术复杂度:

| $PROD{Y_m} = \sum\limits_j {\frac{{IE{X_{ij}}/IE{X_j}}}{{\sum\limits_j {IE{X_{ij}}/IE{X_j}} }}{Y_j}} $ | (2) |

其中,PRODYm为中间投入品m的出口技术复杂度;IEXij为j国i产业的中间投入品出口额,根据式(1)计算得到;IEXj为j国中间投入品出口总额;Yj为j国人均GDP。在核算出各产业的GDP之后,本文用如下方程核算各国制造型和生产服务型中间投入品的出口技术复杂度:

| $PRO{D_j} = \sum\limits_m {\frac{{IE{X_{mj}}}}{{\sum {IE{X_{mj}}} }}PROD{Y_m}} $ | (3) |

其中,PRODj为j国中间投入品的出口技术复杂度。利用式(3)和WIOD数据库,本文核算了2000—2014年39国生产服务型中间投入品和制造型中间投入品的出口技术复杂度。②由此可知:首先,在同一年份各国生产服务型中间投入品的出口技术复杂度大多高于制造型中间投入品的出口技术复杂度。其原因可能在于,生产性服务资源具有高知识内涵、高技术密集型特征(陈晓华等,2019),是高度专业化人力资本和知识资本的集合体(Markusen等,2005),这就使得生产服务型中间投入品比制造型中间产品拥有更高的技术复杂度。值得一提的是,2000—2014年生产服务型中间投入品的出口技术复杂度增幅也明显大于制造型中间投入品。其次,中国的中间投入品出口技术复杂度较低,两类中间投入品的出口技术复杂度远低于发达国家。以2014年为例,中国两类中间投入品的出口技术复杂度明显低于中间投入品出口技术复杂度值最小的发达国家葡萄牙。不仅如此,中国的中间投入品出口技术复杂度还低于包括巴西、匈牙利和捷克等在内的10个发展中国家。由此可见,中国的中间投入品生产能力和生产水平偏低,“补短板、强弱项”战略依然任重而道远。最后,发达国家两类中间投入品的出口技术复杂度均值明显高于发展中国家,这说明高水平、高技术含量的中间投入品生产依然牢牢掌握在发达国家手中,中间投入品依然是制约发展中国家实现技术赶超、发展方式转变的重要障碍。

| 产出投入 | 中间投入品 | 最终品 | 总产出 | |||||||||

| A国 | B国 | C国 | … | N国 | A国 | B国 | C国 | … | N国 | |||

| 中间投入品 | A国 |

$ {X}_{ia}^{A} $

|

$ {X}_{ia}^{B} $

|

$ {X}_{ia}^{C} $

|

… |

$ {X}_{ia}^{N} $

|

$ {F}_{ia}^{A} $

|

$ {F}_{ia}^{B} $

|

$ {F}_{ia}^{B} $

|

… |

$ {F}_{ia}^{N} $

|

Xia |

| B国 |

$ {X}_{ib}^{A} $

|

$ {X}_{ib}^{B} $

|

$ {X}_{ib}^{C} $

|

… |

$ {X}_{ib}^{N} $

|

$ {F}_{ib}^{A} $

|

$ {F}_{ib}^{B} $

|

$ {F}_{ib}^{B} $

|

… |

$ {F}_{ib}^{N} $

|

Xib | |

| C国 |

$ {X}_{ic}^{A} $

|

$ {X}_{ic}^{B} $

|

$ {X}_{ic}^{C} $

|

… |

$ {X}_{ic}^{N} $

|

$ {F}_{ic}^{A} $

|

$ {F}_{ic}^{B} $

|

$ {F}_{ic}^{B} $

|

… |

$ {F}_{ic}^{N} $

|

Xic | |

| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |

| N国 |

$ {X}_{in}^{A} $

|

$ {X}_{in}^{B} $

|

$ {X}_{in}^{C} $

|

… |

$ {X}_{in}^{N} $

|

$ {F}_{in}^{A} $

|

$ {F}_{in}^{B} $

|

$ {F}_{in}^{B} $

|

… |

$ {F}_{in}^{N} $

|

Xin | |

| 中间投入品总投入 |

$ {X}_{ia}^{T} $

|

$ {X}_{ib}^{T} $

|

$ {X}_{ic}^{T} $

|

… |

$ {X}_{in}^{T} $

|

|||||||

| 增加值 |

$ {V}_{ia} $

|

$ {V}_{ib} $

|

$ {V}_{ic} $

|

… |

$ {V}_{in} $

|

|||||||

(二)生产性服务资源嵌入制造业生产环节与中间投入品出口技术复杂度

本文延续Antràs等(2012)的假设,以生产性服务资源所融入环节与最终产品的距离来衡量生产性服务资源嵌入制造业生产环节指数。与Antràs等(2012)假设无存货不同的是,本文在初始阶段考虑存货,以提高衡量结果的可靠性。③此时,在封闭状态下,生产性服务资源(S)的投入产出方程可以表示如下:

| $Y_s = I_s + L_s + Z_s + F_s$ | (4) |

其中,Fs为最终消费,Zs为投往制造业的生产性服务资源,Ls为投往非制造业的生产性服务资源,④Is为存货,Ys为总产出。假设制造业j每增加1单位产出,需增加dsj单位生产性服务资源的投入。参考Antràs等(2012)的处理方法,式(4)可以表示如下:

| ${Y_s} - {I_s} - {L_s} = {F_s} + {Z_s} = {F_s} + \sum\limits_{j = 1}^N {{d_{sj}}({Y_j} - {I_j} - {L_j})} $ | (5) |

其中,N为产业数。由于制造业j的产品会作为中间投入品被其他制造业使用(Antràs等,2012;Antràs和Chor,2013)。根据Antràs等(2012)的处理方法,式(5)可以表示为:

| ${Y_s} - {I_s} - {L_s} = {F_s} + \sum\limits_{j = 1}^N {{d_{sj}}{F_j}} + \sum\limits_{j = 1}^N {\sum\limits_{k = 1}^N {{d_{sk}}{d_{kj}}{F_j} + } } \sum\limits_{j = 1}^N {\sum\limits_{k = 1}^N {\sum\limits_{l = 1}^N {{d_{sl}}{d_{lk}}{d_{kj}}{F_j}} + } } ...$ | (6) |

Antràs等(2012)、Antràs和Chor(2013)指出,对方程(6)右边进行加权加总可获得生产性服务资源嵌入制造业生产环节与最终产品的距离。为此,可以进一步以式(7)来刻画生产性服务资源嵌入制造业生产环节指数:

| $H{J_s} = 1 \times \frac{{{F_s}}}{{{Y_s} - {I_s} - {L_s}}} + 2 \times \frac{{\sum\limits_{j = 1}^N {{d_{sj}}{F_j}} }}{{{Y_s} - {I_s} - {L_s}}} + 3 \times \frac{{\sum\limits_{j = 1}^N {\sum\limits_{k = 1}^N {{d_{sk}}{d_{kj}}{F_j}} } }}{{{Y_s} - {I_s} - {L_s}}} + 4 \times \frac{{\sum\limits_{j = 1}^N {\sum\limits_{k = 1}^N {\sum\limits_{l = 1}^N {{d_{sl}}{d_{lk}}{d_{kj}}{F_j}} } } }}{{{Y_s} - {I_s} - {L_s}}} + \cdots $ | (7) |

其中,HJs为生产性服务资源s嵌入制造业生产环节指数。该指数越大则表明生产性服务资源越偏向制造业上游生产环节,越小则越偏向下游生产环节。借鉴Antràs等(2012)、Antràs和Chor(2013)的研究,本文将式(7)进行线性处理,并将其拓展到开放状态,从而可得:⑤

| $H{J_s} - \sum\limits_{j = 1}^N {\frac{{{d_{sj}}({Y_j} - {I_j} - {L_j})}}{{({Y_s} - {I_s} - {L_s} - {X_s} + {M_s})}}H{J_j}} = 1$ | (8) |

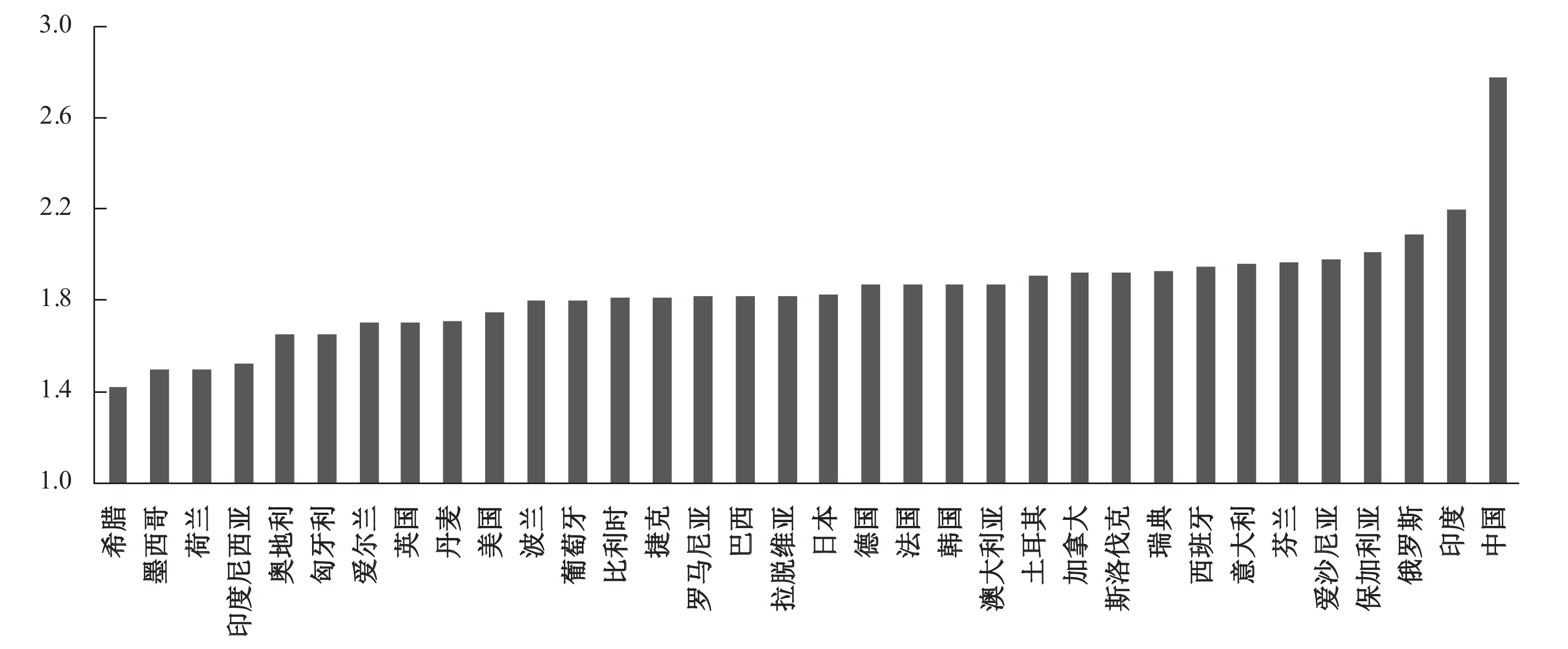

其中,X和M分别为进出口额。式(8)中,dsj(Yj-Ij-Lj)/(Ys-Is-Ls-Xs+Ms)可从WIOD数据库核算得到,进而可以通过矩阵方程测度出生产性服务资源嵌入制造业生产环节指数。WIOD数据库2013年公布的投入产出数据在结构上与式(8)具有较好的匹配性,因此本文以WIOD数据库2013年公布的数据测算了2000—2011年34国9类生产性服务资源嵌入制造业生产环节指数。⑥图1报告了2011年各国9类生产性服务资源嵌入制造业生产环节指数的均值。从中可以发现:一方面,中国和印度的生产性服务资源嵌入制造业生产环节指数均值最高,可见作为制造业大国的中国和印度,其上游生产原料消耗了国内大量的生产性服务资源,从而使得生产性服务资源嵌入制造业生产环节指数均值高居样本前列;另一方面,日本、德国、法国和美国等发达国家的均值大多位于样本中部,发达国家生产性服务资源的配置效率往往高于发展中国家,这在一定程度上说明生产性服务资源嵌入制造业中游生产环节更有助于生产性服务资源配置效率的提升。

|

| 图 1 2011年34个样本国生产性服务资源嵌入制造业生产环节指数均值 |

表2报告了三类偏好国家生产性服务资源嵌入制造业生产环节的中间投入品出口技术复杂度均值。从中能够发现,中游偏好国制造型和生产服务型中间投入品的出口技术复杂度均值在2000-2011年间均大于上游偏好国和下游偏好国的均值。这可能表明,偏好于制造业中游环节能更好地促进中间投入品出口技术复杂度升级。而原因可能在于,具有高技术含量、高附加值的中间投入品生产大多位于制造业的中游环节,而生产性服务资源偏好于嵌入中游环节则使得中间投入品生产得到更多的支持,进而有助于中间投入品技术内涵的攀升。此外,中游偏好国的两类中间投入品出口技术复杂度均值与下游偏好国的差距已经分别从2000年的1995.8和1369.6上升到了2011年的3506.7(制造型)和3463.9(生产服务型),而中游偏好国与上游偏好国这两类中间投入品的出口技术复杂度均值的差距已经从2000年的1671.7和2067.4上升到了2011年的3135.7(制造型)和4100.7

| 年份 | 下游偏好国 | 中游偏好国 | 上游偏好国 | |||

| 制造型 | 生产服务型 | 制造型 | 生产服务型 | 制造型 | 生产服务型 | |

| 2000 | 14 224.1 | 15 435.5 | 16 219.9 | 16805 | 14 548.2 | 14 737.6 |

| 2002 | 15 247.1 | 16 945 | 17 356 | 18 761.5 | 15 507 | 16 441.4 |

| 2004 | 20 492.6 | 24 120.1 | 23 254.7 | 26 774.4 | 20 815 | 23 535.1 |

| 2006 | 23 386.5 | 27 722.1 | 26 264.8 | 30 540.6 | 23 709.8 | 26 970.8 |

| 2008 | 29 498.7 | 35 058.4 | 32 787.9 | 38 006.2 | 29 972.7 | 33 968.7 |

| 2010 | 27 130.6 | 31 835.3 | 30 200.5 | 34 887.1 | 27 531.1 | 30 894.9 |

| 2011 | 29 412.2 | 35 195.6 | 32 919 | 38 659.5 | 29 783.3 | 34 558.8 |

| 增幅(%) | 106.78 | 128.02 | 102.96 | 130.05 | 104.72 | 134.49 |

由于目前学界并无学者就生产性服务资源嵌入制造业生产环节对中间品出口技术复杂度的作用机制进行经验分析,因此本文运用误差修正面板模型(ECM Panel)对两者之间的长期均衡关系进行检验,以避免“无长期均衡”关系和无因果关系的伪回归出现。表3报告了相应的估计结果。结果表明,在滞后一期和滞后两期的情况下,四类检验均在至少1%的显著性水平上证实了长期均衡关系和因果关系的存在性,从而排除了伪回归的可能。因此,后文关于两者相互关系的经验结论是可靠的。

| 产业 | 检验类型 | 滞后一期 | 滞后两期 | 检验类型 | 滞后一期 | 滞后两期 |

| 制造型 | Gt | −3.73(0.000) | −94.551(0.000) | Pt | −46.726(0.000) | −99.080(0.000) |

| Ga | −30.1(0.000) | −43.449(0.000) | Pa | −27.273(0.000) | −47.425(0.000) | |

| 生产服务型 | Gt | −4.65(0.000) | −37.370(0.000) | Pt | −61.050(0.000) | −68.694(0.000) |

| Ga | −16.622(0.000) | −30.086(0.000) | Pa | −14.413(0.000) | −28.939(0.000) |

四、计量结果与分析

(一)模型的设置与变量的选择

本文的主要目的是基于中间投入品出口技术复杂度的视角,判断生产性服务资源嵌入制造业生产环节的选择重要性。为此,被解释变量为制造型和生产服务型中间投入品的出口技术复杂度,解释变量为各国生产性服务资源嵌入制造业生产环节指数的自然对数。考虑到数据的匹配性,本文以2000—2011年34国的数据为研究对象,解释变量细化到生产性服务产业的不同产业层面。由于上游偏好国和下游偏好国的两类中间投入品出口技术复杂度的均值都低于中游偏好国的相应均值,因此本文在实证分析中加入解释变量的平方项进行估计,构建如下方程:

| $PRO{D_{jt}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}H{J_{ijt}} + {\alpha _2}HJ_{ijt}^2 + {\gamma _m}X_{jt}^m + {\varepsilon _t}$ | (9) |

其中,HJ为生产性服务资源嵌入制造业生产环节指数,X为控制变量。为提高计量结果的可靠性,本文进一步选取了既能刻画国别特征又可能会对两类中间投入品出口技术复杂度产生影响的变量作为控制变量,具体有:(1)高等教育水平(EDU)。高等教育既是一国提升人力资本数量与质量的重要支撑,也是提升知识资本和技术创新水平的重要途径,必然对一国中间投入品的出口技术复杂度产生深远影响。本文以联合国教科文组织提供的各国高等教育毛入学率表示。(2)国际贸易地理优势。根据“冰山”理论,贸易地理优势有助于降低一国的交易成本,进而可能对一国的中间投入品出口量和技术内涵产生影响。本文以沿海优势(YH)、毗邻大进口国优势(DG)⑧和当年是否为WTO成员国等因素来刻画国际贸易地理优势。当某一经济体拥有上述优势时,设定为1;否则为0。(3)研发投入(RD)。研发是一国获取新技术、提升产品技术水平的重要途径,本文以各国人均研发投入的自然对数表示。(4)最终产品出口技术复杂度(FZD)。最终产品技术含量的变迁势必会对中间投入品需求产生新的影响,进而影响中间投入品的出口技术复杂度。由于Hausmann等(2007)的方法在测度最终产品时包含人均GDP变量,这会与其他控制变量产生多重共线性风险,因此本文采用Schott(2008)的方法来测度最终品出口技术复杂度,以降低上述风险。(5)高技术产品出口占比(GJS)。高技术产品出口量越大,往往会对高技术含量的中间投入品产生越多的需求。本文以各国高技术产品出口占制成品出口百分比的自然对数表示。

(二)基准模型回归结果与分析

表4报告了基准模型的估计结果(OLS)。结果显示,在两类回归中,生产性服务资源嵌入制造业生产环节指数的水平项显著为正,平方项则显著为负。这表明生产性服务资源嵌入制造业生产环节对制造型中间投入品和生产服务型中间投入品出口技术复杂度的作用机制均呈现倒U形,可见生产性服务资源偏好于中游环节能更有效地促进中间投入品出口技术复杂度的升级。上述倒U形机制还表明,当生产性服务资源嵌入制造业生产环节过于下游时,该系数对中间投入品出口技术复杂度的作用为负(如嵌入最下游环节,环节指数为1,取自然对数后为0);当生产性服务资源嵌入制造业生产环节过于上游时,也会对中间投入品的出口技术复杂度产生负效应。因此,嵌入中游生产环节是生产性服务资源的最优选择。上述结论再次证实了假设1。导致倒U形机制出现的原因可能在于:一方面,制造型中间投入品大多位于生产流程的中游生产环节,生产性服务资源嵌入中游生产环节能够使得中间投入品生产得到足够的支持,从而在生产性服务资源“技术革新”和“技术内涵提升”功能的作用下(Yang 等,2018),促进制造型中间投入品技术复杂度的逐步提升;另一方面,制造型中间投入品生产过程的复杂程度往往高于上游原料生产环节和下游最终品组装环节,其对生产性服务资源的质量和技术内涵有更高的要求。为此,嵌入制造业中游环节有助于生产性服务资源在“高端服务需求”的外部“倒逼”和“干中学”的内部“训练”中持续改进自身的技术水平,进而最终推动生产服务型中间投入品的出口技术复杂度升级。结合图1,我们还可以得到如下推论:一是发达国家的生产性服务资源与制造业的耦合模式更有助于两类中间投入品出口技术复杂度的提升,发达国家的生产性服务资源大多嵌入制造业的中游环节,进而能更好地发挥促进两类中间投入品出口技术复杂度升级的功能;二是我国的生产性服务资源嵌入制造业生产环节指数过高,以偏离“最优值”较远的形式嵌入制造业生产环节,不仅使得我国生产性服务资源对两类中间投入品的出口技术复杂度升级的促进效率相对较低,而且还造成了生产性服务资源的浪费,也不利于我国“补短板、强弱项”战略的实现。

| 制造型中间投入品出口技术复杂度 | 生产服务型中间投入品出口技术复杂度 | |||||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (1) | (2) | (3) | (4) | |

| HJ | 0.127* | 0.193*** | 0.210*** | 0.369*** | 0.192** | 0.296*** | 0.333*** | 0.487*** |

| (1.920) | (2.905) | (3.153) | (5.419) | (2.577) | (3.948) | (4.424) | (6.324) | |

| HJ2 | −0.206** | −0.254*** | −0.287*** | −0.481*** | −0.296*** | −0.359*** | −0.427*** | −0.611*** |

| (−2.420) | (−3.021) | (−3.367) | (−5.565) | (−3.068) | (−3.770) | (−4.439) | (−6.251) | |

| YH | −0.024* | −0.055*** | −0.056*** | −0.054*** | 0.008 | −0.026 | −0.029* | −0.025 |

| (−1.724) | (−3.771) | (−3.859) | (−3.732) | (0.529) | (−1.610) | (−1.775) | (−1.570) | |

| DG | 0.078*** | 0.074*** | 0.069*** | 0.076*** | 0.071*** | 0.066*** | 0.056*** | 0.062*** |

| (7.827) | (7.158) | (6.583) | (7.079) | (6.334) | (5.652) | (4.737) | (5.148) | |

| EDU | 0.160*** | 0.205*** | 0.206*** | 0.208*** | 0.203*** | 0.293*** | 0.296*** | 0.302*** |

| (17.42) | (10.87) | (10.94) | (10.99) | (19.60) | (13.73) | (13.89) | (14.12) | |

| WTO | 0.061*** | 0.117*** | 0.080*** | 0.141*** | ||||

| (4.675) | (8.268) | (5.431) | (8.819) | |||||

| RD | 0.002 | 0.0004 | 0.009 | −0.016 | −0.019* | −0.013 | ||

| (0.210) | (0.043) | (0.921) | (−1.432) | (−1.740) | (−1.112) | |||

| FZD | 0.145** | 0.302*** | ||||||

| (2.340) | (4.315) | |||||||

| GJS | −0.517*** | −0.494*** | ||||||

| (−7.170) | (−6.051) | |||||||

| C | 9.356*** | 9.243*** | 9.206*** | 9.217*** | 9.293*** | 9.155*** | 9.078*** | 9.124*** |

| (202.6) | (175.0) | (167.0) | (176.9) | (177.8) | (153.3) | (146.0) | (154.9) | |

| Obs | 3 141 | 2 754 | 2 754 | 2 754 | 3 141 | 2 754 | 2 754 | 2 754 |

| R2 | 0.104 | 0.131 | 0.133 | 0.158 | 0.124 | 0.156 | 0.162 | 0.182 |

(三)稳健性检验结果与分析

为了确保基准回归结果的可靠性,本文采用两种方法进行稳健性检验:一是借鉴盛斌和毛其淋(2017)的做法,运用两步最小二乘法(2SLS)进行稳健性分析;工具变量则借鉴陈启斐和刘志彪(2014)的处理方法,以解释变量的一期滞后项表示。二是以联立方程对基准分析进行稳健性检验,以方程(9)为联立方程的第一个方程,令HJijt= c0+θPRODit+TAXit+ξit为联立方程的第二个方程进行回归,⑨,其中TAX为税收,以各国总税收收入占本国GDP百分比的自然对数表示。表5报告了2SLS和联立方程的估计结果。在两类稳健性检验结果中,生产性服务资源嵌入制造业生产环节指数的水平项显著为正,平方项显著为负。这说明在稳健性检验情况下,倒U形关系依然成立。因此,我们可以推定基准检验所得结论是稳健可靠的。

| 制造型中间投入品出口技术复杂度 | 生产服务型中间投入品出口技术复杂度 | |||||||

| 两步最小二乘法(2SLS) | 联立方程 | 两步最小二乘法(2SLS) | 联立方程 | |||||

| HJ | 0.995** | 2.453*** | 1.760*** | 2.765*** | 1.480*** | 2.999*** | 0.431* | 2.599*** |

| (2.496) | (3.532) | (9.564) | (12.82) | (3.231) | (3.754) | (1.805) | (11.22) | |

| HJ2 | −1.515** | −3.615*** | −2.119*** | −3.298*** | −2.196*** | −4.376*** | −0.389* | −3.091*** |

| (−2.552) | (−3.548) | (−9.589) | (−12.84) | (−3.220) | (−3.733) | (−1.955) | (−11.20) | |

| YH | −0.022 | 0.008 | −0.082*** | −0.081*** | 0.011 | 0.043 | −0.017 | −0.048** |

| (−1.290) | (0.332) | (−4.905) | (−4.492) | (0.557) | (1.629) | (−0.989) | (−2.514) | |

| DG | 0.083*** | 0.104*** | 0.053*** | 0.052*** | 0.074*** | 0.096*** | 0.070*** | 0.042*** |

| (7.432) | (6.720) | (4.328) | (3.820) | (5.744) | (5.422) | (5.519) | (2.948) | |

| EDU | 0.185*** | 0.216*** | 0.262*** | 0.289*** | 0.276*** | 0.312*** | 0.237*** | 0.364*** |

| (8.132) | (7.174) | (10.80) | (10.87) | (10.53) | (9.023) | (9.287) | (12.87) | |

| WTO | 0.245*** | 0.223*** | 0.294*** | 0.233*** | ||||

| (4.880) | (11.30) | (5.080) | (11.12) | |||||

| RD | 0.001 | 0.003 | −0.019* | −0.006 | −0.020 | −0.020 | −0.002 | −0.027* |

| (0.081) | (0.192) | (−1.648) | (−0.524) | (−1.533) | (−1.235) | (−0.219) | (−1.917) | |

| FZD | 0.255** | 0.282*** | 0.493*** | 0.248*** | ||||

| (2.266) | (3.731) | (3.810) | (3.116) | |||||

| GJS | −0.951*** | −1.159*** | −1.009*** | −1.042*** | ||||

| (−4.803) | (−11.06) | (−4.429) | (−9.351) | |||||

| C | 9.652*** | 10.19*** | 9.600*** | 9.805*** | 9.671*** | 10.290*** | 8.960*** | 9.680*** |

| (61.38) | (36.40) | (120.6) | (113.0) | (53.52) | (31.94) | (106.3) | (104.8) | |

| Obs | 2 520 | 2 520 | 2 574 | 2 574 | 2 520 | 2 520 | 2 574 | 2 574 |

| R2 | 0.249 | 0.302 | 0.065 | 0.272 | 0.286 | 0.347 | 0.088 | 0.064 |

(四)外部冲击与倒U型机制的稳固性

在中国提出以高质量增长和“补短板、强弱项”为目标的“中国制造2025战略”的同时,发达国家的“再工业化”和贸易保护主义逐步抬头,美国与中国之间的贸易摩擦也逐渐升级,并给中国带来了两个方面的直接冲击:一是加大中国经济总量增长的压力,从而有可能使得中国经济增速放缓;二是美国加征关税将使得中国出口品面临的税赋有所增加。此外,2020年初暴发的COVID-19疫情,不仅极大地增加了世界经济的不确定性,还对经济增长产生了巨大的负面冲击,如2020年中国第一季度的GDP下降了6.8%。为此,COVID-19疫情既增加了中国经济下行压力,也产生了类似金融危机的负向经济冲击。综上可知,中美贸易摩擦和COVID-19疫情会对经济产生下行冲击、税收冲击和类似金融危机的负向外部冲击。那么,这些冲击是否会改变生产性服务资源嵌入制造业生产环节对中间投入品出口技术复杂度的倒U形机制,从而为各国提升中间投入品出口技术复杂度提供新的途径呢?本文将对上述问题进行探索,以期为中美贸易摩擦和COVID-19疫情背景下,制定生产性服务资源配置效率和中间投入品出口技术复杂度协同提升的政策提供可靠的经验证据。为了刻画增速冲击(GR)、税赋冲击(TAX)和负向外部冲击(JR)的影响,本文以OECD数据库中各国GDP的增长率来衡量经济增速,以各国总税收收入占本国GDP百分比的自然对数表示税赋,以2008年金融危机冲击来刻画负向外部冲击(JR),即当年份大于和等于2008时,令JR为1,否则为0。实证中,本文以上述三类变量与生产性服务资源嵌入制造业生产环节指数的交互项进行计量分析,以判断其对倒U形关系的作用机制。

表6中的列(1)和列(2)报告了增长率变迁冲击的计量结果,可知生产性服务资源嵌入制造业生产环节指数与经济增长率交互项的平方项显著为负,这说明经济增长速度的变化无法改变上述作用机制,即使在经济下行压力下,生产性服务资源对中间投入品出口技术复杂度深化的促进作用仍遵循倒U形机制。列(3)和列(4)报告了税赋冲击的计量结果,可知两者交互项的水平项显著为正,而交互项的平方项显著为负,即税赋变化并不会改变倒U形机制,即使当前美国对中国出口品加征关税,这也并不会改变生产性服务资源嵌入制造业生产环节对中间投入品出口技术复杂度的作用机制。列(5)和列(6)报告了负向外部冲击与生产性服务资源嵌入制造业生产环节指数交互项的实证结果,可知负向外部冲击仍无法改变倒U形关系。由此我们可以得到以下两点启示:一是经济疲软、美国加征关税和COVID-19疫情引致的负向外部冲击均无法改变倒U形机制,因此遵循倒U形机制,引导更多的生产性服务资源流向制造业的中游环节才是有效地发挥生产性服务资源促进中间投入品出口技术复杂度升级功能的关键手段。上述冲击并未改变生产性服务资源的稀缺性和国际分散化生产的分工模式,从而证实了假设2,即在生产性服务资源的稀缺性和国际分工模式约束下,倒U形机制具有很强的稳态性。二是印证了本文实证结果的可靠性和稳健性,在基准检验、内生性检验、联立方程和三类冲击条件下,倒U形机制仍然稳健成立。

| M值系数 | 增长率 | 税收变化 | 金融冲击 | |||

| 制造型 | 生产服务型 | 制造型 | 生产服务型 | 制造型 | 生产服务型 | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| HJ×M | 3.415 | 6.252 | 0.034** | 0.049*** | 0.877*** | 0.885*** |

| (0.244) | (0.401) | (2.460) | (3.201) | (13.80) | (12.37) | |

| (HJ×M)2 | −2.388*** | −3.041*** | −0.026*** | −0.035*** | −0.619*** | −0.588*** |

| (−2.991) | (−3.412) | (−4.896) | (−5.809) | (−7.548) | (−6.374) | |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| C | 9.405*** | 9.357*** | 9.371*** | 9.344*** | 9.442*** | 9.383*** |

| (226.7) | (201.9) | (206.0) | (184.9) | (263.8) | (232.9) | |

| Obs | 2 862 | 2 862 | 2 628 | 2 628 | 2 862 | 2 862 |

| R2 | 0.088 | 0.105 | 0.094 | 0.105 | 0.281 | 0.283 |

五、结论与启示

本文通过修正Antràs等(2012)和Hausmann等(2007)的测度过程,更科学地识别了生产性服务资源嵌入制造业生产环节指数,并首次测算出了制造型和生产服务型中间投入品的出口技术复杂度,进而深入剖析了生产性服务资源嵌入制造业生产环节对两类中间投入品出口技术复杂度的作用机理,从而将出口技术复杂度的研究从最终品领域拓展到了中间投入品领域。得到的结论主要有:一是生产性服务资源嵌入制造业过于上游的生产环节和过于下游的生产环节,都会对中间投入品的出口技术复杂度升级产生不利影响;而嵌入制造业的中游环节是生产性服务资源的最优选择,其对中间投入品出口技术复杂度升级的促进效果是最大的,即生产性服务资源嵌入制造业生产环节对中间投入品出口技术复杂度的作用机制呈现倒U形。值得一提的是,中国的生产性服务资源嵌入制造业生产环节指数在样本中是最高的,说明中国的生产性服务资源并未以“最优值”的形式推动中间投入品的出口技术复杂度升级,生产性服务资源存在一定的浪费。二是生产性服务资源嵌入制造业生产环节选择对中间投入品出口技术复杂度的倒U形机制表现出显著的稳态性,倒U形机制不仅在OLS、2SLS和联立方程中稳健成立,而且在增长率变迁冲击、税赋变迁冲击和金融冲击条件下依然稳健成立。因此,在新型冠状病毒疫情冲击和中美贸易摩擦背景下,制定中间投入品技术复杂度深化和生产性服务资源配置效率提升方面的政策仍需遵循上述机制。三是中国的制造型和生产服务型中间投入品的出口技术复杂度并不高,两类中间投入品的出口技术复杂度不仅低于发达国家,还低于包括巴西、匈牙利和捷克等在内的10个发展中国家,这说明高质量、高技术复杂度中间投入品生产依然是中国经济增长质量提升的重要“短板”和“紧箍咒”,因此提升中国的中间投入品技术复杂度显得尤为迫切。

本文不仅为理解生产性服务资源对中间投入品出口技术复杂度的作用机制提供了全新的经验证据,而且还具有重要的政策启示:一是应逐步引导生产性服务资源流向制造业中游生产环节,以扭转中国生产性服务资源嵌入制造业生产环节指数偏高和生产性服务资源浪费的被动局面,从而使中国高质量、高技术中间投入品得到更多的生产性服务资源支持,也使生产性服务资源更好地发挥促进中间投入品出口技术复杂度提升的功能,最终助力“补短板、强弱项”战略和“中国制造2025”战略;二是大力扶持和培育高技术复杂度的中间投入品生产企业,持续优化高技术复杂度中间投入品生产所需的经营环境,为生产性服务资源流向中游环节提供更多的匹配对象,以形成生产性服务资源配置效率和高技术复杂度中间投入品生产能力协同提升的机制,既逐步摆脱“高端中间投入品外部依赖型技术赶超”带来的困扰,避免中国陷入“比较优势真空”,助力本国中间投入品生产企业逐步在核心中间投入品领域成为“独角兽”和“隐形冠军”,也使得生产性服务资源嵌入制造业模式和中间投入品出口技术复杂度呈现协同优化。

① 限于表格篇幅,本文以表1所示简表刻画WIOD2016年版投入产出表,具体表可见于WIOD网站。

② 根据WIOD投入产出表,C5-C23为制造业,C25-C56为生产性服务业,具体产业名称见WIOD2016年公布的投入产出表。在核算制造型中间投入品出口技术复杂度时,实际上是借助式(3),以各国各类制造型中间投入品产业出口额加权,即令m为制造型中间投入品产业,计算生产服务型中间投入品时,令m为各生产性服务业。限于篇幅,本文没有给出具体的计算结果;如有需要,可向作者索取。

③ 在初始阶段不考虑存货,而在测算过程中,实际上将存货归结为最终消费。当存货减少(增加)时,测度过程实际上是低估(高估)了最终消费,而本文的做法很大程度上避免了上述偏差。

④ 如果不剔除Ls,则测算出的值是该生产服务资源流向制造业上游度和流向生产性服务业上游度的加总;而剔除加总Ls后,所得结论实际上更大程度地体现了生产性服务行业s流向制造业生产环节上游度(即环节选择)。剔除流向其他生产服务业的中间品后,测度矩阵和迭代关系与原WIOD所有产业矩阵确实存在一定的差异,但由于测算所需矩阵均源于WIOD表的基础数据测算而得,因此测度结果是相对科学可靠的。感谢匿名审稿人的建议。

⑤ 线性化的具体处理方法可以参照Antràs 等(2012)一文的附件部分,进出口的处理方法也与Antràs等(2012)一文相同。

⑥ WIOD2016年公布的投入产出表将所有国家置于一张投入产出表,在数据结构上与式(8)很难匹配,因此本文以其2013年公布的数据进行测算。结合后文实证分析中控制变量的可获得性,确定后文的实证样本国为34个。WIOD2013年公布的数据中,C20-C28为生产性服务业,具体行业名称可参照WIOD2013年投入产出表。

⑦ 上游环节偏好国为2000-2011年生产性服务资源嵌入制造业环节指数均值排名前10位的国家,下游环节偏好国则为指数均值排名后10位的国家,其余14国为中游环节偏好国。限于篇幅,本文仅保留了偶数年份和2011年的测算结果;其他年份结果备索。

⑧ 本文以2012年进口排名世界前5位的国家(包括美国、中国、英国、德国和日本)为大进口国,与其中一国或一国以上相邻的国家则表示其拥有毗邻大进口国优势,

⑨ 考虑到中间投入品技术复杂度和经济发展中很多变量存在较高的相关性,为降低多重共线性可能给估计结果带来的不利影响,本文只选取税收作为第二个方程的控制变量。

⑩ 本文运用两步最小二乘法(2SLS)和联立方程对表3中两类中间品的方程(1)-方程(4)进行了稳健性检验,结果均证实了倒U形机制的存在。限于篇幅,表4仅给出了表3中方程(3)和方程(4)的稳健性检验结果。

⑪ 为了避免累赘,本文以基准方程中的方程(4)进行外部冲击检验,但前文的结果表明研发投入变量的估计结果大多不显著,因此本文在冲击检验中略去了研发投入变量。本文借用OLS、2SLS和联立方程三种方法进行了稳态性检验;限于篇幅,仅报告了2SLS的估计结果。

| [1] | 陈启斐, 刘志彪. 生产性服务进口对我国制造业技术进步的实证分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2014(3): 74–88. |

| [2] | 陈晓华, 黄先海, 刘慧. 中国出口技术结构演进的机理与实证研究[J]. 管理世界, 2011(3): 44–57. |

| [3] | 陈晓华, 黄先海, 刘慧. 生产性服务资源环节错配对高技术产品出口的影响分析[J]. 统计研究, 2019(1): 65–76. |

| [4] | 陈晓华, 刘慧. 要素价格扭曲、外需疲软与中国制造业技术复杂度动态演进[J]. 财经研究, 2014(7): 119–131. |

| [5] | 戴翔, 金碚. 产品内分工、制度质量与出口技术复杂度[J]. 经济研究, 2014(7): 4–17. |

| [6] | 韩峰, 阳立高. 生产性服务业集聚如何影响制造业结构升级?——一个集聚经济与熊彼特内生增长理论的综合框架[J]. 管理世界, 2020(2): 72–94. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2020.02.008 |

| [7] | 黄先海, 金泽成, 余林徽. 出口、创新与企业加成率: 基于要素密集度的考量[J]. 世界经济, 2018(5): 125–146. |

| [8] | 黄先海, 宋学印. 准前沿经济体的技术进步路径及动力转换——从“追赶导向”到“竞争导向”[J]. 中国社会科学, 2017(6): 60–79. |

| [9] | 刘海洋, 林令涛, 李倩婷. 进口中间品与中国企业生存扩延[J]. 数量经济技术经济研究, 2017(12): 58–75. |

| [10] | 刘慧, 杨君, 吴应宇. 生产性服务资源集聚模式会影响制造业资本回报率吗[J]. 商业经济与管理, 2019(7): 75–87. |

| [11] | 刘慧, 杨莹莹. 制造业出口技术复杂度赶超会加剧发展中国家中间品进口依赖吗[J]. 国际贸易问题, 2018(10): 31–44. |

| [12] | 吕越, 陈帅, 盛斌. 嵌入全球价值链会导致中国制造的“低端锁定”吗?[J]. 管理世界, 2018(8): 11–29. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2018.08.002 |

| [13] | 盛斌, 毛其淋. 进口贸易自由化是否影响了中国制造业出口技术复杂度[J]. 世界经济, 2017(12): 52–75. |

| [14] | 唐晓华, 张欣珏, 李阳. 中国制造业与生产性服务业动态协调发展实证研究[J]. 经济研究, 2018(3): 79–93. |

| [15] | 王永进, 盛丹, 施炳展, 等. 基础设施如何提升了出口技术复杂度?[J]. 经济研究, 2010(7): 103–115. |

| [16] | 宣烨, 余泳泽. 生产性服务业集聚对制造业企业全要素生产率提升研究——来自230个城市微观企业的证据[J]. 数量经济技术经济研究, 2017(2): 89–104. |

| [17] | 于斌斌. 生产性服务业集聚与能源效率提升[J]. 统计研究, 2018(4): 30–40. |

| [18] | 余淼杰, 李乐融. 贸易自由化与进口中间品质量升级——来自中国海关产品层面的证据[J]. 经济学(季刊), 2016(3): 1011–1028. |

| [19] | 张少军, 刘志彪. 全球价值链与全球城市网络的交融——发展中国家的视角[J]. 经济学家, 2017(6): 33–41. |

| [20] | 诸竹君, 黄先海, 余骁. 进口中间品质量、自主创新与企业出口国内增加值率[J]. 中国工业经济, 2018(8): 116–134. |

| [21] | Antràs P, Chor D, Fally T, et al. Measuring the upstreamness of production and trade flows[J]. American Economic Review, 2012, 102(3): 412–446. DOI:10.1257/aer.102.3.412 |

| [22] | Antràs P, Chor D. Organizing the global value chain[J]. Econometrica, 2013, 81(6): 2127–2204. DOI:10.3982/ECTA10813 |

| [23] | Bas M, Strauss-Kahn V. Does importing more inputs raise exports? Firm-level evidence from France[J]. Review of World Economics, 2014, 150(2): 241–275. DOI:10.1007/s10290-013-0175-0 |

| [24] | Eswaran M, Kotwal A. The role of the service sector in the process of industrialization[J]. Journal of Development Economics, 2002, 68(2): 401–420. DOI:10.1016/S0304-3878(02)00019-6 |

| [25] | Francois J F, Hoekman B. Services trade and policy[J]. Journal of Economic Literature, 2010, 48(3): 642–692. DOI:10.1257/jel.48.3.642 |

| [26] | Guerrieri P, Meliciani V. Technology and international competitiveness: The interdependence between manufacturing and producer services[J]. Structural Change and Economic Dynamics, 2005, 16(4): 489–502. DOI:10.1016/j.strueco.2005.02.002 |

| [27] | Hausmann R, Hwang J, Rodrik D. What you export matters[J]. Journal of Economic Growth, 2007, 12(1): 1–25. DOI:10.1007/s10887-006-9009-4 |

| [28] | Johnson R C, Noguera G. Accounting for intermediates: Production sharing and trade in value added[J]. Journal of International Economics, 2012, 86(2): 224–236. DOI:10.1016/j.jinteco.2011.10.003 |

| [29] | Krugman P R. Increasing returns, monopolistic competition, and international trade[J]. Journal of International Economics, 1979, 9(4): 469–479. DOI:10.1016/0022-1996(79)90017-5 |

| [30] | Markusen J, Rutherford T F, Tarr D. Trade and direct investment in producer services and the domestic market for expertise[J]. Canadian Journal of Economics, 2005, 38(3): 758–777. DOI:10.1111/j.0008-4085.2005.00301.x |

| [31] | Schott P K. The relative sophistication of Chinese exports[J]. Economic Policy, 2008, 23(53): 6–49. |

| [32] | Yang F F, Yeh A G O, Wang J J. Regional effects of producer services on manufacturing productivity in China[J]. Applied Geography, 2018, 97: 263–274. DOI:10.1016/j.apgeog.2018.04.014 |