2020第46卷第5期

2. 上海财经大学 三农研究院,上海 200433

2. Research Institute for Agriculture,Farmer and Rural Society in China,Shanghai University of Finance and Economics,Shanghai 200433,China

一、引 言

改革开放40年以来,城镇化和产业化的发展推动了大量农村劳动力的非农转移;同时,我国农地的细碎化、规模小和农业生产效率低下等农业生产特质也诱发了对“谁来种地”和粮食安全的担忧。为改善农业生产现状,从2002年的良种补贴试点到完善农业“四项补贴”政策并全面取消农业税,中国的农业补贴已经从“流通暗补”转变为“生产明补”。2004—2016年补贴的范围和强度也迅速扩大,四项补贴金额从145亿元增加到1 652亿元。政府希望通过农业补贴保障国家粮食安全和提高农民收入,而农民则更多关注收益的大小,在现有的农地制度背景下,农业产值虽然逐年提高,但农业生产成本也在不断攀升,同时,在农产品价格“天花板”封顶和农业生产成本“地板”抬升的双重挤压下,农户的收益较低甚至出现亏损的状况,农民的收入与生产积极性并未得到有效提高,“弱者种地”“差地种粮”的现状愈发严重,政策的“目标悖论”愈发凸显。

事实上,大量农村劳动力的非农转移不仅使得农业生产劳动投入减少,劳动要素的相对稀缺也诱发了资本对劳动的替代以及对农业生产规模化的需求。虽然农地流转规模呈现出逐年扩大的趋势,但流转率依然处于低位,1995年农地户均流转转出和转入规模分别为0.11亩和0.20亩,2015年户均流转转出和转入规模分别达到0.92亩和0.81亩,转入转出面积仅占年末耕地面积的12.67%和11.15%。①土地流转率较低是否与我国设置的农业补贴有关呢?

关于农业补贴,现有学者的探讨主要从农户行为和农业产出的角度出发(Binswanger,1986;Huang等,2013),也有从补贴目标、经营规模和观念变迁等角度(赵德余,2010;程国强和朱满德,2012;于晓华等,2017)讨论补贴政策的影响。但是关于农业补贴效果的评价结论并不一致,一部分学者认为作为政府转移支付的农业补贴在提高农民收入和促进农民的种粮积极性方面具有较好的作用(Ahearn等,2006;Weber和Key,2012;Just和Kropp,2013;Moro和Sckokai,2013;王欧和杨进,2014;高鸣等,2017)。另一部分学者的研究则表明农业补贴的效果并不理想(穆月英和小池淳司,2009;黄季焜等,2011;Papageorgiou,2015)。其中,Card和Hyslop(2005)通过对加拿大的数据讨论发现,农业补贴并不能带来长期福利的增长;House和Shapiro(2008)利用美国的数据分析也发现补贴的长期效应不明显;钟春平等(2013)通过对安徽的调查数据进行分析发现,农业补贴对农业生产的影响不大,而且补贴并不会改变农产品价格较低和生产资料价格上涨所造成的农业生产比较收益低下的局面。也有学者探讨了农业补贴在要素配置方面的影响,钟甫宁等(2008)的研究表明,农业税改革和农业补贴不会影响资本和劳动的价格,但会促进地租上涨;冀县卿等(2015)的研究表明,不同的农业补贴发放对象和补贴力度可能对农地流转产生不一致的影响;高鸣等(2016)的研究发现,农业补贴对提高小麦生产效率的作用并不大。

已有的相关文献为我们提供了丰富的理论基础,但在农业补贴对要素市场的影响方面,尤其是从要素相对价格方面探讨补贴对农地流转影响的研究相对较少。我国现有的农业补贴可以分为三类:第一类是资本类补贴,资本类补贴会降低资本的相对价格,促进农户资本投入的增加,当资本投入增加时,农户为了分摊资本所形成的固定成本,必然引致对农业生产规模扩张的需求,从而促进种植大户租入农地,对农地流转产生正影响。第二类为奖励类补贴,包括水稻、大豆和玉米生产者补贴等,奖励类补贴类似于效率工资,可以增加务农相对于非农就业的收益,提高农户从事农业生产的意愿,使得小农户不愿租出农地或者在转让的过程中抬高农地租金而使得种植大户租入农地的成本上升,进而降低了奖励类补贴对种植大户租入农地的促进作用。第三类补贴为普惠类补贴,普惠类补贴类似于生息资产产生的红利,普惠类补贴虽然不会影响相对价格(包括资本劳动、务农与非农),但是普惠类补贴的对象基本上是拥有承包权的农户,并且普惠类补贴是否发放的标准基本上只是审核农户所承包的农地是否农用,而并不考察谁来种植,即使租出农地的农户将经营权出租而保有承包权,其依然可以获得普惠类补贴,持有的红利也并不会减少,因而普惠类补贴对农地流转往往具有促进作用。那么,在乡村振兴的背景下,现有的农业补贴政策是促进了还是抑制了农地流转呢?两种作用孰大孰小呢?如何能解决政策的目标悖论呢?这是本文重点关注和讨论的内容。为此,我们构造了农户参与农业生产和农地流转的决策理论,并利用2011年和2018年上海财经大学的千村调查数据进行了实证验证,分粮食主产区和非主产区讨论农业补贴对农地流转的异质性影响,以期能为保障粮食安全和激发乡村发展活力提供新思路。

二、理论分析

(一)农业补贴影响农地流转的机理分析

中国的农业补贴政策始于20世纪50年代末,最早以国营拖拉机站的“机耕定额亏损补贴”形式出现,之后逐渐扩展到农用生产资料的价格补贴、农业生产用电补贴和贷款贴息补贴等方面。1950—1993年,政府以剪刀差的方式补贴工业,使得农业长时间处于负补贴状态;1994—2003年,政府实行保护价收购余粮政策,并出台了米袋子省长负责制制度;2004年以来,补贴种类逐渐增加,粮食直补、农机具购置补贴、良种补贴以及试点开展政策性农业保险补贴;2006年开始实行农资综合直补等。随着农业的不断发展,中国农业补贴种类和范围不断增加,如山西、江苏开展的秸秆还田作业补贴、陕西省的玉米地膜补贴等;而良种补贴也从最初的水稻、小麦、玉米补贴扩大到马铃薯、棉花、花生和青稞等农作物。

关于农业补贴政策的分类,依据是否直接支付给农民,可以分为直接补贴和间接补贴;依据世界贸易组织关于农业补贴的相关规定,可以分为“黄箱”“绿箱”“蓝箱”政策和出口补贴政策等;而依据农产品流通环节可将农业补贴分为消费环节补贴、流通环节补贴和生产者环节补贴;也有依据计税方式与农业生产是否相关而将补贴分为脱钩补贴和挂钩补贴。尽管不同组织对农业补贴的分类各不相同(柯柄生,2018),但是对于农户而言,获得农业补贴,既能增加农业收入,增加农户务农对非农就业的相对收入,也能减少农户要素投入的成本,从而降低资本和劳动的相对要素价格,进而增加农户农业生产收益,增加农户总收入。本文将农业补贴分为三类:奖励类补贴、资本类补贴及普惠类补贴,并以此为基础构建模型分析各种补贴对农业生产及农户生产行为的影响。

从农业补贴对农户生产行为影响的经济学原理来看,农业补贴不仅会对农业生产形成激励机制,促使农业生产向纵深分工和专业化的现代化农业大生产模式转变,而且也会直接或者间接地影响农业经营主体使用现代化农业生产机器进行农业迂回化生产(杨小凯,2003;向国成,2005)。

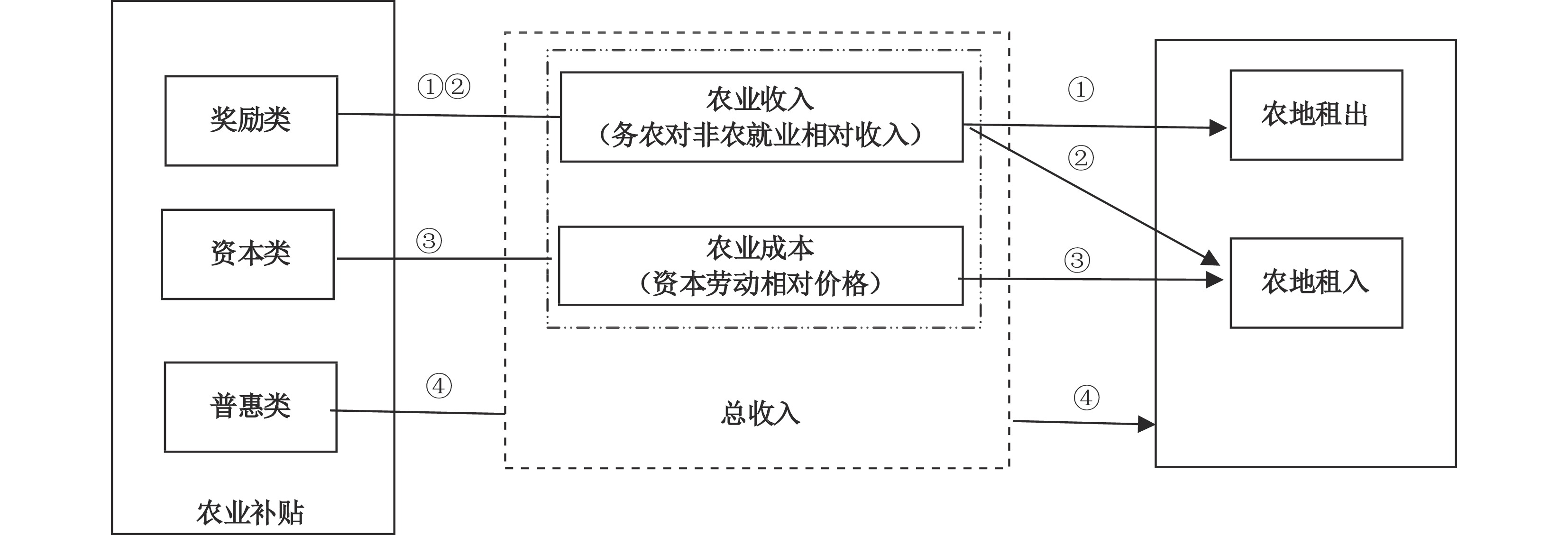

从三类补贴对农地流转的影响机制来看,主要体现在以下几个方面:奖励类补贴主要增加农业收入,增加务农对非农就业的相对收入,对于从事农业生产的农户来说,奖励类补贴类似于效率工资,能提高从事农业生产的收益,促进种植大户租入农地,抑制小农户租出农地(如图1中路径①和路径②)。资本类补贴主要指农业生产过程中的成本补贴,比如农业机械补贴,资本类补贴主要是降低了资本相对于劳动的价格,加快了资本对劳动的替代,即激励农户增加资本投入,进而引致规模化的生产需求,使得种植大户租入农地(如图1中路径③)。普惠类补贴是我们常说的脱钩补贴,主要是政府对农民的转移支付,该类补贴是依据其农民身份或者承包权所获得的,是与农户的生产决策或者是相对要素价格(务农与非农就业、资本劳动价格)无关的补贴(如图1路径④);并且普惠类补贴对象是具有耕地承包权的农户,现有的农业支持保护补贴中的耕地地力保护补贴就属于普惠类补贴。

|

| 图 1 农业补贴对农地流转的影响机制模型 |

(二)理论模型

假设现有的农产品市场为垄断竞争市场,其中,小农户为部分参与市场的农民,其期望在家庭已有的资源约束下实现收益最大化,土地是小农户重要的要素资源,其目标为要素收益最大化;种植大户(或者专业化公司)指追求利润的厂商,土地是其生产投入,其目标为实现利润最大化。以此为基础,分小农户和种植大户来探讨农地流转规律。我国现有的农地存在三种状态:第一种被用于规模化生产(主要为种植大户或者是专业化公司等);第二种被用于小农户耕种,主要投入为劳动投入,机械化程度较低(小农户自己经营);第三种为撂荒状态,即农地未被配置在农业生产中。农地从第二种状态转变为第一种状态或者第三种状态转变为第一种状态时,即文章所讨论的农地流转。

农地被配置给种植大户时,其价格为ub,假定Tb为种植大户耕种的农地,Ts为小农户耕种的农地,撂荒农地为Tse,Ts−Tse为小农户持有的有效配置农地。θb∈[0,1]表示农业生产过程中,土地的规模化程度或者机械化程度。假设农户获取生产效率值并服从高斯分布

| $ TC \left( {q,{\rm{\varphi }}} \right) = {f_0} + q\left[ {u_b^{{\theta _b}}{w^{1 - {\theta _b}}}} \right]/{\rm{\varphi }} $ | (1) |

式中,f0为固定成本,结合消费者的需求函数,可以得到利润函数:

| $ {\rm{\pi }}{\left( {\rm{\varphi }} \right)_{b1}} = - {f_0} + \frac{{{r\left( {\rm{\varphi }} \right)}}}{\sigma } = {({\rm{\varphi }}/u_b^{{\theta _b}}{w^{1 - {\theta _b}}})^{\sigma - 1}}B - {f_0} = {\phi _d}{({\varphi ^{\rm{*}}})^{\sigma - 1}} - {f_0} $ | (2) |

式中,

| $ \mathop \smallint \nolimits_{{\varphi ^{\rm{*}}}}^\infty ({\phi _d}\left( {{\varphi ^{\rm{*}}}{)^{\sigma - 1}} - {f_0}} \right)dG\left( \varphi \right) = {f_e} $ | (3) |

利用包络定理,要素市场出清时满足:

| $ \mathop \smallint \nolimits_{{\varphi ^{\rm{*}}}}^\infty {D_b}dG\left( \varphi \right) = {T_b}{\rm{}},{\rm{}}\mathop \smallint \nolimits_{{\varphi ^{\rm{*}}}}^\infty {D_s}dG\left( \varphi \right) = {T_s} - T_s^e{\rm{}},{\rm{}}\mathop \smallint \nolimits_{{\varphi ^{\rm{*}}}}^\infty {D_L}dG\left( \varphi \right) = L $ | (4) |

式中,Db和DL为土地和劳动两种要素的需求函数,小农户的土地收益等于其农地租金,

| $ {TC}\left( {{q},{\rm{\varphi }}} \right) = qw/{\rm{\varphi }} $ | (5) |

小农户的要素收益函数为:

| $ {\phi _0}{\left( {{\varphi ^{\rm{*}}}} \right)^{\sigma - 1}} = {u_b} $ | (6) |

而如果农地在小农户投入生产时并不能给农户带来正的收益,同时又没有种植大户的需求,就会使得农地被撂荒,即土地并不会给所有农户带来正的收益(预期收益小于0,fe<0)。

| $ \mathop \smallint \nolimits_0^{{\varphi ^{\rm{*}}}} {\phi _d}\left( {{\varphi ^{\rm{*}}}{)^{\sigma - 1}} - {f_0}} \right)dG\left( \varphi \right) + \mathop \smallint \nolimits_{{\varphi ^{\rm{*}}}}^\infty \left( {{\phi _0}{{\left( {{\varphi ^{\rm{*}}}} \right)}^{\sigma - 1}} - {u_b}} \right)dG\left( \varphi \right) = {f_{e1}} $ | (7) |

假说1:小农户租出农地时,将农业经营收入扣除雇佣劳动的支出(或者农业生产中劳动投入,即非农就业收入)和资本分摊后的收益作为农地租出的机会成本,当机会成本大于农地租金时,小农户考虑租出农地。

考虑到农户所获补贴,

均衡时,小农户经营农地所带来的收益扣除劳动力非农就业的机会成本后等于租出农地的租金收入;种植大户租入农地的收益扣除劳动投入的成本、资本的分摊及农地的租金支出后利润为0。此时,小农户的生产模型为:

| $ {\rm{\pi }}{\left( {\rm{\varphi }} \right)_{s2}} = {(1 - \tau )^{\left( {1 - \sigma } \right)}}{\phi _0}{\left( {{\varphi ^{\rm{*}}}} \right)^{\sigma - 1}} = {u_b} $ | (8) |

大规模生产的农户生产模型为:

| $ {\rm{\pi }}{\left( {\rm{\varphi }} \right)_{b2}} = {(1 - \tau )^{\left( {1 - {\theta _b}} \right)\left( {1 - \sigma } \right)}}{\phi _d}{({\varphi ^{\rm{*}}})^{\sigma - 1}} + \left( {\zeta - 1} \right){f_0} = 0 $ | (9) |

农地流转决策过程中,大规模农户租入农地的生产决策模型为

| $ \begin{aligned} {f_{e2}} = & \mathop \smallint \nolimits_0^{{\varphi ^{\rm{*}}}} {[(1 - \tau )^{\left( {1 - {\theta _b}} \right)\left( {1 - \sigma } \right)}}{\phi _d}\left( {{\varphi ^{\rm{*}}}{)^{\sigma - 1}} + \left( {\zeta - 1} \right){f_0}} \right] dG\left( \varphi \right) \\ & + \mathop \smallint \nolimits_{{\varphi ^{\rm{*}}}}^\infty {[(1 - \tau )^{\left( {1 - \sigma } \right)}}{\phi _0}{\left( {{\varphi ^{\rm{*}}}} \right)^{\sigma - 1}} -{u_b}]dG\left( \varphi \right) + \partial \left( {{T_s} - T_s^e} \right) \end{aligned} $ | (10) |

假说2:资本类补贴可降低资本相对劳动的价格,促进资本投入增加,进而引致农业生产的规模化,增加种植大户租入农地意愿,对农地流转能产生正的影响;奖励类补贴影响务农对非农就业的相对收入,类似于效率工资,其能增加务农相对非农的就业收益,降低小农户租出农地的意愿,抑制农地流转;普惠类补贴被小农户视为土地持有红利,现有补贴对象和发放方式的存在往往会使普惠类补贴对农地流转产生正的影响。

三、研究设计

(一)模型设计

2011年千村调查数据中,与小农户农地租出相关的问题是“今后几年内,想以流转出去的方式经营家庭承包地”;与种植大户的农地租入相关的问题是“今后想扩大粮食生产经营规模”。而2018年千村调查数据中,与小农户农地租出相关的问题是“是否租出农地”;与种植大户农地租入相关的问题是“租入农地”。考虑到小农户农地租出和种植大户的农地租入都为0-1变量,因而选择probit模型,Y1i表示小农户将农地租出,Y2i表示种植大户扩大种植规模,下标i表示单个农户家庭,具体的回归方程是:

| $ Pr\left( {{Y_{ji}} = 1} \right) = {\beta _{0i}} + {\beta _{1i}}{\zeta _i} + {\beta _{2i}}{\tau _i} + {\beta _{3i}}{\partial _i} + {\beta _{4i}}{w_i} + \sum {{\gamma _{mi}}} {x_{mi}} + {\varepsilon _i},j = 1,2 $ | (11) |

ζi为农户所获得的资本类补贴,τi为农户所获得的奖励类补贴,∂i为农户所获得的普惠类补贴,wi为工资性收入,γ、β为待估系数。xmi为其他控制变量,家庭因素包括:户主年龄,性别,受教育程度和家庭总人数;村域因素包括:村庄外出务工率和村庄地貌等;εi为随机扰动项。

(二)变量设定

1. 被解释变量。小农户农地租出、农地撂荒、自己经营和种植大户农地租入为被解释变量。

2. 解释变量。根据农业补贴与农地流转传导机制的概念模型,文章的解释变量包括补贴(普惠类补贴、资本类补贴、奖励类补贴)和工资收入等。

3. 控制变量。为了考察农业补贴对农地流转的影响,在控制变量中加入家庭因素,包括户主年龄,性别,受教育程度及家庭总人数等,而资源禀赋因素对农户规模化生产也会有一定影响,因此加入了村庄的地形地貌及村庄劳动力外出率等作为控制变量,具体的变量说明见表1。

| 变量 | 变量说明 | |

| 被解释变量 | 农地租入 | 种植大户农地租入意愿(愿意=1,不愿意=0) |

| 农地撂荒 | 未来小农户经营承包地方式(撂荒=1,不撂荒=0) | |

| 农地租出 | 未来小农户经营承包地方式(农地流转=1,不流转=0) | |

| 自己经营 | 未来小农户经营承包地方式(自己经营=1,不自己经营=0) | |

| 解释变量 | 普惠类补贴 | 村里亩均补贴标准×家庭拥有耕地面积(2016年全面推广农业支持保护补贴之后,农户根据其家庭

耕地面积所领取的补贴,2011年农户没有获得普惠类补贴) |

| 资本类补贴 | 农机补贴和农地报废补贴(万元) | |

| 奖励类补贴 | 粮食直接补贴、良种补贴、化肥补贴及其他与农户生产规模有关的补贴(万元) | |

| 工资性收入 | 工资性收入(万元),主要是指自己外出务工的工资收入,包括在本乡镇或者是外乡镇的,如果从事

农业生产,即为其在本乡镇工作收入预期或者是家庭其他成员人均工资收入 |

|

| 控制变量 | 年龄 | 户主年龄,文章将户主年龄筛选为16-64岁 |

| 性别 | 男性=1,女性=0 | |

| 受教育程度 | 受教育年限 | |

| 家庭总人数 | 家庭总人口数(人),包括外出和未外出的人数 | |

| 村庄外出率 | 外出劳动力人数/农村劳动力总数 | |

| 村庄地貌 | 1=平原,2=盆地,3=丘陵,4=山区,5=高原 | |

| 资料来源:上海财经大学2011年和2018年千村调查。 | ||

(三)数据与变量统计描述

1. 数据来源。数据来源于上海财经大学2011年和2018年“中国千村调查”。

2. 变量统计描述。表2汇报了主要变量的统计描述结果,数据显示:2011年小农户的农地租出率为26%,自主经营为72%,撂荒率为2%;2018年小农户的农地租出率为16%,自主经营为81%,撂荒率为3%,即与2011年相比,农户的农地租出率有所下降,自主经营比率有所上升,这可能与近几年农村劳动力回流的趋势越来越大有关,也与2018年的村庄劳动力外出率(30%)低于2011年(32%)的现象相互佐证。同时,农户的撂荒率也有所提升。种植大户2011年农地租入比率为50%,2018年农地租入比率为71%,相较于2011年,种植大户2018年的农地租入意愿有所提高。

| 2011年普通农户 | 2011年种植大户 | 2018年普通农户 | 2018年种植大户 | ||||||||||

| 变量 | 观测值 | 均值 | 标准误 | 观测值 | 均值 | 标准误 | 观测值 | 均值 | 标准误 | 观测值 | 均值 | 标准误 | |

| 被解释变量 | 农地租入 | 1 974 | 0.50 | 0.50 | 773 | 0.71 | 0.45 | ||||||

| 农地撂荒 | 8 125 | 0.02 | 0.14 | 5 755 | 0.03 | 0.18 | |||||||

| 农地租出 | 8 125 | 0.26 | 0.44 | 5 755 | 0.16 | 0.36 | |||||||

| 自己经营 | 8 125 | 0.72 | 0.45 | 5 755 | 0.81 | 0.39 | |||||||

| 解释

变量 |

普惠类补贴 | 5 755 | 0.10 | 0.34 | 773 | 0.30 | 0.89 | ||||||

| 资本类补贴 | 1 976 | 0.20 | 1.39 | 773 | 0.07 | 0.27 | |||||||

| 奖励类补贴 | 8 132 | 0.07 | 0.34 | 1 976 | 0.67 | 3.48 | 5 755 | 0.08 | 0.51 | 773 | 0.17 | 1.46 | |

| 工资性收入 | 8 132 | 1.83 | 3.36 | 1 976 | 1.57 | 3.49 | 5 755 | 0.11 | 0.23 | 773 | 0.15 | 1.30 | |

| 控制

变量 |

年龄 | 8 132 | 46.70 | 9.89 | 1 976 | 48.15 | 8.97 | 5 755 | 43.30 | 13.11 | 773 | 42.39 | 12.81 |

| 性别 | 8 129 | 0.67 | 0.47 | 1 976 | 0.77 | 0.42 | 5 755 | 0.55 | 0.50 | 773 | 0.51 | 0.50 | |

| 受教育程度 | 8 132 | 7.86 | 3.39 | 1 976 | 7.91 | 3.27 | 5 676 | 8.40 | 3.98 | 764 | 8.25 | 3.94 | |

| 家庭总人数 | 8 132 | 4.39 | 1.67 | 1 976 | 4.81 | 1.72 | 5 755 | 3.46 | 1.78 | 773 | 3.54 | 1.76 | |

| 村庄外出率 | 7 690 | 0.32 | 0.24 | 1 893 | 0.32 | 0.24 | 5 755 | 0.30 | 0.28 | 773 | 0.30 | 0.28 | |

| 村庄地貌 | 7 820 | 1.99 | 1.22 | 1 921 | 1.97 | 1.22 | 5 755 | 2.23 | 1.29 | 773 | 2.20 | 1.30 | |

四、实证分析

(一)基准回归

表3为2011年的实证回归结果,在加入家庭和村庄因素之后,回归结果仍然显著,2011年的农业补贴还未涉及普惠类补贴,农业补贴的解释变量中只有奖励类补贴和资本类补贴。回归结果显示,奖励类补贴对小农户农地租出的影响显著为负,对种植大户农地租入的影响不显著;资本类补贴对种植大户租入农地的影响显著为正,即验证了文章的理论假设2,资本类补贴会降低资本相对于劳动的价格,进而促进资本投入的增加,产生了农业生产的规模化需求,从而带动种植大户增加农地租入,对农地流转产生了正的影响;奖励类补贴影响务农对非农就业的相对收入,类似于效率工资,增加了从事农业生产相对于非农就业的收益,降低了小农户租出农地的意愿或者使得小农户在租出农地过程中抬高农地租金,增加了种植大户租入农地的成本,进而降低了种植大户因奖励类补贴类似效率工资所带来的相对收益,提高了对租入农地的正影响,使得奖励类补贴对租种大户的影响不显著。

| 小农户 | 种植大户 | |||||||

| (1)农地租出 | (2)农地租出 | (3)农地租出 | (4)农地租出 | (5)农地租入 | (6)农地租入 | (7)农地租入 | (8)农地租入 | |

| 奖励类补贴 | −0.2506*** | −0.2339*** | −0.2561*** | −0.2850*** | 0.0004 | 0.0008 | 0.0013 | −0.0013 |

| (0.0833) | (0.0816) | (0.0887) | (0.0915) | (0.0085) | (0.0087) | (0.0088) | (0.0087) | |

| 资本类补贴 | 0.0652*** | 0.0579** | 0.0564** | 0.0579** | ||||

| (0.0252) | (0.0251) | (0.0251) | (0.0252) | |||||

| 工资性收入 | 0.0567*** | 0.0535*** | 0.0531*** | 0.0499*** | 0.0564** | 0.0540** | 0.0594** | |

| (0.0049) | (0.0050) | (0.0051) | (0.0051) | (0.0248) | (0.0254) | (0.0255) | ||

| 年龄 | −0.0213* | −0.0174 | −0.0173 | −0.0007** | −0.0007** | −0.0007*** | ||

| (0.0110) | (0.0114) | (0.0114) | (0.0003) | (0.0003) | (0.0003) | |||

| 年龄平方 | 0.0002* | 0.0002 | 0.0002 | 0.2092*** | 0.2025*** | 0.2269*** | ||

| (0.0001) | (0.0001) | (0.0001) | (0.0696) | (0.0710) | (0.0715) | |||

| 性别 | −0.0475 | −0.0457 | −0.0369 | 0.0149 | 0.0166* | 0.01 | ||

| (0.0328) | (0.0337) | (0.0338) | (0.0097) | (0.0098) | (0.0100) | |||

| 受教育程度 | 0.0332*** | 0.0341*** | 0.0324*** | 0.0099 | 0.0111 | 0.0178 | ||

| (0.0051) | (0.0052) | (0.0052) | (0.0170) | (0.0172) | (0.0174) | |||

| 家庭总人数 | −0.0344*** | −0.0329*** | −0.0292*** | −0.0138* | −0.0123 | −0.0164** | ||

| (0.0098) | (0.0101) | (0.0101) | (0.0079) | (0.0079) | (0.0079) | |||

| 村庄外出率 | 0.0003 | 0.0272 | 0.0199 | 0.086 | ||||

| (0.0655) | (0.0659) | (0.1226) | (0.1238) | |||||

| 村庄地貌 | −0.0513*** | −0.1244*** | ||||||

| (0.0135) | (0.0246) | |||||||

| −0.7498*** | −0.3291 | −0.4285 | −0.3267 | −0.0154 | −1.3988** | −1.3670** | −1.2189** | |

| (0.0185) | (0.2552) | (0.2642) | (0.2656) | (0.0288) | (0.5820) | (0.5991) | (0.6020) | |

| N | 8 125 | 8 123 | 7 686 | 7 686 | 1 974 | 1 974 | 1 891 | 1 891 |

| 注:括号内为稳健标准误,*、**、***分别表示回归系数在10%、5%、1%的水平上显著,下表统同。表3为2011年数据的回归结果。 | ||||||||

2016年全面推开“三项补贴”改革之后,农业支持保护补贴的政策目标调整为支持耕地地力保护和粮食适度规模经营,同时,耕地地力保护补贴主要发放给拥有承包耕地的农户,因而耕地地力保护补贴演变成了普惠类补贴;粮食适度规模经营主要体现为“谁多种粮食,就优先支持谁”,因而粮食适度规模经营补贴实际上属于奖励类补贴,而农机购置补贴依然为资本类补贴。2018年数据的基准回归结果(表4)显示,普惠类补贴对小农户农地租出的影响不显著,对种植大户农地租入的影响显著为正,这与我们理论部分讨论的结果一致,普惠类补贴的存在使得农户将农地当作生息资产,在农地的补贴对象为承包耕地的农户的条件下,以及现有补贴发放方式下,农户租出农地只是转让经营权,还保有承包权,其依然可以获得普惠类补贴,所持有的红利并不会减少,因而在实际租出农地时,普惠类补贴会促进种植大户租入农地,并对农地流转产生正的影响。奖励类补贴对小农户的农地租出和种植大户的农地租入影响不显著,资本类补贴对种植大户农地租入的影响显著为正,资本类补贴主要是影响了农户的资本投入价格,当资本类补贴增加时,农户的资本投入价格降低,即理论部分所讨论的固定成本投入相对减少,而当种植大户进一步扩大规模时,将会使单位农地分摊成本进一步减少,进而促进农户租入农地,同时资本价格下降,进一步促进资本对劳动的替代,从而促进农业生产规模化和农地流转,即资本类补贴对农地流转产生了正的影响。

| 小农户 | 种植大户 | |||||||

| (1)农地租出 | (2)农地租出 | (3)农地租出 | (4)农地租出 | (5)农地租入 | (6)农地租入 | (7)农地租入 | (8)农地租入 | |

| 奖励类补贴 | 0.0100 | 0.0130 | 0.01430 | 0.0138 | −0.0219 | −0.0267 | −0.0248 | −0.0363 |

| (0.0388) | (0.0394) | (0.0397) | (0.0397) | (0.0582) | (0.0612) | (0.0614) | (0.0610) | |

| 资本类补贴 | 0.4113* | 0.4371* | 0.4437* | 0.4610** | ||||

| (0.2258) | (0.2270) | (0.2293) | (0.2284) | |||||

| 普惠类补贴 | 0.0766 | 0.0684 | 0.072 | 0.0671 | 0.2664*** | 0.2978*** | 0.2956*** | 0.2875*** |

| (0.0510) | (0.0515) | (0.0514) | (0.0517) | (0.1020) | (0.1067) | (0.1073) | (0.1052) | |

| 工资性收入 | 0.2217*** | 0.2449*** | 0.2446*** | 0.2338*** | −0.0165 | −0.0121 | −0.0117 | −0.0097 |

| (0.0817) | (0.0848) | (0.0848) | (0.0850) | (0.0344) | (0.0344) | (0.0342) | (0.0335) | |

| 家庭因素 | NO | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES |

| 村庄外出率 | NO | NO | YES | YES | NO | NO | YES | YES |

| 村庄地貌 | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | YES |

| _cons | −1.0392*** | −1.5794*** | −1.6540*** | −1.5136*** | 0.4829*** | 0.4348 | 0.3834 | 0.6988 |

| (0.0231) | (0.2257) | (0.2276) | (0.2308) | (0.0540) | (0.5506) | (0.5540) | (0.5670) | |

| 注:表4为2018年数据回归结果。 | ||||||||

三类补贴在两年数据回归中存在差异,主要表现在奖励类补贴在2011年对小农户租出农地的影响显著为负,在2018年的回归中,对小农户租出农地的影响不显著。具体而言,奖励类补贴对小农户租出农地的意愿存在显著负影响,但在小农户实际租出农地行为中的负影响不显著。奖励类补贴对小农户的租出意愿和行为的影响不同,主要原因是农户的个人预期与现实存在一定的偏差,奖励类补贴的存在会降低农户租出农地的意愿,但在实际中,奖励类补贴金额并不大,较高的非农收入使得奖励类补贴对农户实际租出农地行为的影响不显著。随着我国农业生产成本的快速上涨,农产品的价格涨幅却不大,农业生产收益并不高,尤其是最近几年,种植农产品的收益逐渐下降,2011年三种粮食作物的亩均利润为250.76元,2017年亩均利润为−12.53元,大豆、花生、油料、棉花以及水果蔬菜等经济作物的利润也呈现出下降趋势,并且有的农作物在2017年的亩均利润甚至为负。事实上,2018年,农户家庭经营收入已经不是主要的收入来源,农村居民人均可支配收入的主要来源为工资性收入5 996元,高于经营性收入5 358元,农民工月均收入3 721元。这种意愿和行为不一致的现象恰好与奖励类补贴对小农户自己经营和农地撂荒影响的实证结果相互佐证,奖励类补贴对农户自己经营和农地撂荒意愿的影响分别为正和负,对促进小农户自己经营和农地撂荒行为的影响不显著。

工资性收入对小农户农地租出的影响显著为正,这与理论部分的讨论一致,工资性收入可以看成是从事农业生产的机会成本,因此工资性收入越高,从事农业生产的意愿越低,小农户越倾向于租出土地;工资性收入对种植大户农地租入的影响显著为正,种植大户扩大农业生产规模,主要是增加资本投入,即理论部分的固定成本投入,劳动投入增幅不大,劳动要素价格上升会进一步促进资本对劳动的替代,从而使得种植大户更愿意租入农地。2018年的回归结果(表4)也显示,工资性收入对小农户租出农地的影响显著为正,对种植大户租入农地的影响不显著。

其他控制变量中,户主的年龄对小农户租出农地的影响呈“倒U形”,即年龄较低和年龄较高的农户不愿租出农地,对种植大户租入农地的影响呈“正U形”,即年龄较低和年龄较高的农户租入农地的意愿较大。在当前的环境下,农地依然被视为保障生存的重要手段(张锦华等,2016;徐志刚等,2018)。随着年龄的增长,就业机会不断下降,很多农村劳动力不得不选择从事农业生产。户主性别对小农户租出农地和种植大户租入农地的影响都不显著,户主的受教育程度对小农户租出农地的影响显著为正,对种植大户租入农地的影响不显著,这可能与受教育水平较高的农户就业机会和工资水平较高(Carlsen等,2016;Mueller等,2017)有关。因为务农的机会成本增加,使其对农地流转呈现正的影响。家庭总人数对小农户租出农地的影响显著为负,即规模越大的家庭,其租出农地的可能性越小,在农村劳动力回流趋势越来越明显的背景下,大量外出劳动力回流到当地就近就业,兼业的可能性越来越大,规模较大的家庭,更易将家庭的闲暇拼凑起来,将已有的农地投入农业生产,而不是租出农地。村庄劳动力外出率对农地流转的影响不显著,村庄地貌特征对小农户租出农地和种植大户租入农地的影响显著为负,平原和盆地农地流转机率更大,丘陵、山区及高原地貌的农地流转可能性较低,这与农地地貌的类型是否适合机械化耕种有关,即在劳动要素成本越来越高的背景下,农业生产规模扩大往往会增加资本投入,而资本投入与地形地貌是否适合机械化有关,平原和盆地往往更适合机械生产或者农业生产规模化。

(二)异质性分析

我国农业生产异质性特别明显,区域不同,补贴的范围和强度也不同,例如东北和内蒙古关于水稻、玉米及大豆的生产者补贴,新疆的棉花补贴等,其补贴的金额存在很大的差异,因而文章分主产区和非主产区②讨论补贴对农地流转影响的异质性。

回归结果显示(表5),在区分了主产区和非主产区后,资本类补贴对小农户租出农地意愿的影响不显著,在主产区资本类补贴对种植大户租入农地行为的影响显著为正,在非主产区资本类补贴对种植大户租入农地行为的正影响不显著。主要原因可能来自于以下两个方面:一是非主产区地区由于区域禀赋的原因可能并不适合农业生产规模化,二是在非主产区的非农产业比较发达,农户不愿意从事农业生产,此时提供更多的资本类补贴并不会刺激种植大户扩大规模。普惠类补贴对主产区小农户租出农地的影响显著为正,对非主产区种植大户租入农地的正影响则不显著。

| 2011年 | 2018年 | |||||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |

| 主产区 | 非主产区 | 主产区 | 非主产区 | 主产区 | 非主产区 | 主产区 | 非主产区 | |

| 农地租出 | 农地租出 | 农地租入 | 农地租入 | 农地租出 | 农地租出 | 农地租入 | 农地租入 | |

| 奖励类补贴 | −0.5318** | −0.2980*** | 0.0131 | −0.0019 | 0.0364 | 0.0032 | 0.1061 | −0.0532 |

| (0.2523) | (0.0959) | (0.0197) | (0.0107) | (0.0587) | (0.0564) | (0.1997) | (0.0819) | |

| 资本类补贴 | 0.0131 | −0.0019 | 0.4939** | 0.1442 | ||||

| (0.0197) | (0.0107) | (0.2437) | (0.6943) | |||||

| 普惠类补贴 | 0.0607 | 0.0754 | 0.2489** | 1.1355 | ||||

| (0.1106) | (0.0587) | (0.1042) | (0.8464) | |||||

| 工资性收入 | 0.0501*** | 0.0442*** | −0.0232* | −0.0112 | 0.2664** | 0.1301 | −0.0134 | 0.4274 |

| (0.0094) | (0.0063) | (0.0129) | (0.0103) | (0.1084) | (0.1398) | (0.0330) | (0.6466) | |

| 其他控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| _cons | −0.6917* | 0.0042 | −1.6069** | −0.5494 | −1.5458*** | −1.4176*** | 1.8352** | −1.0041 |

| (0.3856) | (0.3739) | (0.7845) | (0.9604) | (0.2962) | (0.3766) | (0.7535) | (1.0025) | |

| 注:表5为粮食主产区和非主产区的回归结果,农地租出为小农户样本,农地租入为种植大户样本(下同)。 | ||||||||

(三)稳健性检验

为了进一步保证结论的可靠性,故进行稳健性检验(表6)。采用OLS回归方法讨论农业补贴在农地流转中的作用,由于一些大城市政策强度高于一般农区,造成农业补贴对农地流转的影响存在偏误,故表6中列出了去除一线城市样本的回归结果。改变回归方法和回归样本的结果与基准回归结果一致,即奖励类补贴对农地流转产生了负效应,资本类补贴对农地流转则产生了正效应,普惠类补贴的存在也会促进农地流转。

| OLS | 去掉大城市 | |||||||

| 2011年 | 2018年 | 2011年 | 2018年 | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |

| 农地租出 | 农地租入 | 农地租出 | 农地租入 | 农地租出 | 农地租入 | 农地租出 | 农地租入 | |

| 奖励类补贴 | −0.0436*** | −0.00003 | 0.0288 | −0.0624 | −0.4240** | −0.0045 | −0.004 | −0.0494 |

| (0.0147) | (0.0034) | (0.0678) | (0.0988) | (0.1706) | (0.0116) | (0.0431) | (0.0594) | |

| 资本类补贴 | 0.0200** | 0.9138* | 0.0632* | 0.4055* | ||||

| (0.0086) | (0.4883) | (0.0350) | (0.2304) | |||||

| 普惠类补贴 | 0.1136 | 0.5180*** | 0.0627 | 0.2732*** | ||||

| (0.0877) | (0.1995) | (0.0561) | (0.1017) | |||||

| 工资性收入 | 0.0155*** | −0.0068** | 0.4056*** | −0.0125 | 0.0476*** | −0.0435*** | 0.3051*** | −0.0098 |

| (0.0015) | (0.0033) | (0.1487) | (0.0578) | (0.0066) | (0.0133) | (0.0931) | (0.0337) | |

| 其他控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| _cons | 0.3698*** | 0.0341 | 0.0408 | 0.7609*** | −0.0765 | −1.8288** | −1.4078*** | 0.7396 |

| (0.0855) | (0.2342) | (0.0540) | (0.1898) | (0.3227) | (0.7496) | (0.2427) | (0.5777) | |

| 7 686 | 1 891 | 5 676 | 764 | 4 903 | 1 191 | 5 378 | 740 | |

五、结 论

文章将现有的农业补贴分成普惠类补贴、资本类补贴及奖励类补贴三类,构建了两类农户的农地流转决策模型,并利用2011年和2018年千村调查数据实证检验了不同农业补贴对于农地流转的影响,得出以下几点基本结论:

(1)资本类补贴降低了资本相对于劳动的价格,促进了种植大户生产规模的扩张;奖励类补贴类似于效率工资,抑制了小农户农地租出或者在租出农地的过程中抬高租金,使得奖励类补贴对种植大户租入农地的促进效果大打折扣;普惠类补贴则类似于生息资产使得农民能持有红利,且对农地流转具有促进作用。

(2)农户的工资性收入(即非农就业收入)是农户从事农业生产的机会成本,工资性收入越高机会成本越大,小农户越愿意租出农地;当种植大户扩大规模时,主要是增加资本投入,劳动雇佣增幅并不大,在小农户农地租出意愿增强的条件下,往往会促进种植大户的农地租入。

(3)农地流转与农户的家庭规模和农地的地形地貌有关;具体而言,家庭规模越大,越不容易发生农地流转,平原和盆地农地流转的可能性更大。

(4)分粮食主产区和非主产区来看,在非主产区资本类补贴和普惠类补贴对种植大户租入农地行为的促进作用不明显。这可能与非主产区地区的区域禀赋和非农产业比较发达有关,使得非主产区农业生产的规模化可能受到了一定的抑制。

综上所述,首先,我国农业补贴的范围和力度虽然有所扩大和提高,但农户所得到的农业补贴金额并不高,并且现有的补贴对小农户和种植大户的影响并不一致,造成了我国农业补贴对农地流转的促进和抑制效应并存,进而导致了补贴在提高农户从事农业生产积极性方面的作用并不明显。其次,如果保持现有小农户的生产规模,奖励类补贴的增加在一定程度上可能可以增加收入,改变农业生产亏损的现状;但是在WTO框架下,农产品价格“天花板”封顶效应和农业生产成本快速增长并存的背景下,补贴能带来的农户收入增长毕竟有限,不足以改变农业生产收益较低的格局。同时,非农就业收益的日益增长,奖励类补贴对增加小农户从事农业生产积极性的作用并不大,反而其对农地流转的负效应会降低种植大户租入农地的意愿,进而抑制农业生产现代化。资本类补贴降低了资本相对于劳动的成本,也增加了农户的收益,在劳动成本日益上涨的背景下,资本类补贴对于农业现代化是有益的,因而在农业补贴设置时可以适当向资本类补贴倾斜,以促进农地流转和激发乡村活力。普惠类补贴虽然不影响农业生产和非农就业的相对收入以及资本和劳动的相对价格,但是普惠类补贴往往与农地是否投入农业生产挂钩,其对农地流转具有正效用,从而这也是减少撂荒的一种有效途径。最后,我国农业生产与区域禀赋或者是农地禀赋具有一定关联,因而在设置补贴时要考虑到区域异质性,并结合区域的相对优势,以更好地提高农户收入和调动农户生产积极性。

* 本文同时得到了中央高校基本科研业务费专项资金资助和上海财经大学研究生创新基金项目(校CXJJ-2019-435)的资助,作者衷心感谢第三届农业经济理论前沿论坛与会者、匿名审稿专家和编辑提出的宝贵意见及建议,当然文责自负。

① 数据来源:全国固定观察点数据。

② 主产区和非主产区划分参考财政部2003年12月下发的《关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见》,依据各地主要农产品的产量等主要指标,进一步界定了农业主产区及粮食主产区的范围。

| [1] | 程国强, 朱满德. 中国工业化中期阶段的农业补贴制度与政策选择[J]. 管理世界, 2012(1): 9–20. |

| [2] | 高鸣, 宋洪远, Carter M. 粮食直接补贴对不同经营规模农户小麦生产率的影响——基于全国农村固定观察点农户数据[J]. 中国农村经济, 2016(8): 56–69. |

| [3] | 高鸣, 宋洪远, Carter M. 补贴减少了粮食生产效率损失吗? ——基于动态资产贫困理论的分析[J]. 管理世界, 2017(9): 85–100. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2017.09.008 |

| [4] | 黄季焜, 王晓兵, 智华勇, 等. 粮食直补和农资综合补贴对农业生产的影响[J]. 农业技术经济, 2011(1): 4–12. |

| [5] | 冀县卿, 钱忠好, 葛轶凡. 如何发挥农业补贴促进农户参与农地流转的靶向作用——基于江苏、广西、湖北、黑龙江的调查数据[J]. 农业经济问题, 2015(5): 48–55. |

| [6] | 穆月英, 小池淳司. 我国农业补贴政策的SCGE模型构建及模拟分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2009(1): 3–15. |

| [7] | 王欧, 杨进. 农业补贴对中国农户粮食生产的影响[J]. 中国农村经济, 2014(5): 20–28. |

| [8] | 徐志刚, 宁可, 钟甫宁, 等. 新农保与农地转出: 制度性养老能替代土地养老吗? ——基于家庭人口结构和流动性约束的视角[J]. 管理世界, 2018(5): 86–97. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2018.05.007 |

| [9] | 于晓华, 武宗励, 周洁红. 欧盟农业改革对中国的启示: 国际粮食价格长期波动和国内农业补贴政策的关系[J]. 中国农村经济, 2017(2): 84–96. |

| [10] | 张锦华, 刘进, 许庆. 新型农村合作医疗制度、土地流转与农地滞留[J]. 管理世界, 2016(1): 99–109. |

| [11] | 赵德余. 解释粮食政策变迁的观念逻辑: 政治经济学的视野[J]. 中国农村经济, 2010(4): 20–29. |

| [12] | 钟春平, 陈三攀, 徐长生. 结构变迁、要素相对价格及农户行为——农业补贴的理论模型与微观经验证据[J]. 金融研究, 2013(5): 167–180. |

| [13] | 钟甫宁, 顾和军, 纪月清. 农民角色分化与农业补贴政策的收入分配效应——江苏省农业税减免、粮食直补收入分配效应的实证研究[J]. 管理世界, 2008(5): 65–70. |

| [14] | Binswanger H. Agricultural mechanization: A comparative historical perspective[J]. The World Bank Research Observer, 1986, 1(1): 27–56. DOI:10.1093/wbro/1.1.27 |

| [15] | Card D, Hyslop D R. Estimating the effects of a time‐limited earnings subsidy for welfare-leavers[J]. Econometrica, 2005, 73(6): 1723–1770. DOI:10.1111/j.1468-0262.2005.00637.x |

| [16] | Carlsen F, Rattso J, Stokke H E. Education, experience, and urban wage premium[J]. Regional Science and Urban Economics, 2016, 60: 39–49. DOI:10.1016/j.regsciurbeco.2016.06.006 |

| [17] | House C L, Shapiro M D. Temporary investment tax incentives: Theory with evidence from bonus depreciation[J]. American Economic Review, 2008, 98(3): 737–768. DOI:10.1257/aer.98.3.737 |

| [18] | Huang J K, Wang X B, Rozelle S. The subsidization of farming households in China’s agriculture[J]. Food Policy, 2013, 41: 124–132. DOI:10.1016/j.foodpol.2013.04.011 |

| [19] | Just D R, Kropp J D. Production incentives from static decoupling: Land use exclusion restrictions[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2013, 95(5): 1049–1067. DOI:10.1093/ajae/aat060 |

| [20] | Moro D, Sckokai P. The impact of decoupled payments on farm choices: Conceptual and methodological challenges[J]. Food Policy, 2013, 41: 28–38. DOI:10.1016/j.foodpol.2013.04.001 |

| [21] | Mueller H M, Ouimet P P, Simintzi E. Wage inequality and firm growth[J]. American Economic Review, 2017, 107(5): 379–383. DOI:10.1257/aer.p20171014 |

| [22] | Papageorgiou A. Agricultural equipment in Greece: Farm machinery management in the era of economic crisis[J]. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 2015, 7: 198–202. DOI:10.1016/j.aaspro.2015.12.017 |

| [23] | Weber J G, Key N. How much do decoupled payments affect production? An instrumental variable approach with panel data[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2012, 94(1): 52–66. DOI:10.1093/ajae/aar134 |