2020第46卷第4期

2. 中央财经大学 人力资本与劳动经济研究中心,北京 100081

2. China Center for Human Capital and Labor Market Research,Central University of Finance and Economics,Beijing 100081,China

一、引 言

自改革开放以来,我国以粗放式发展为特征的高速经济增长,虽然快速增强了整体经济实力,但是以高投入、高能耗和高污染支撑的经济结构并未与环境体系形成和谐发展的格局,从而在经济快速增长的同时引致了普遍而严峻的环境污染问题。对此,多年来中央和地方政府都持续、深入地开展了各类政策性的引导与实践,积极尝试在保证经济稳定增长的条件下,通过持续增强城市环境的综合治理能力,以期达到治污防污的目的,并进一步实现城市的可持续发展。

2003年,中央精神文明建设指导委员会①印发了《中央精神文明建设指导委员会关于评选表彰全国文明城市、文明村镇、文明单位的暂行办法》(文明委2003年9号),从而在全国范围内正式启动了“文明城市”的评选活动。同时,由中央文明委下发的《全国文明城市测评体系(试行)》(文明委2004年7号)对评选的前提条件、考核指标进行了清晰界定。前提条件包括:地方人均GDP连续两年高于全国平均水平、政府主要领导无严重违纪违法犯罪等6项;而考核指标则包括7个类别、119个分项,其中一类−可持续发展的生态,涉及对城市生态与环境污染的管控要求。这意味着“文明城市”评选可能对提高城市环境综合治理能力进而缓解城市环境污染问题具有现实意义。

从既有文献看,与政策及实践演化相伴随,有关环境综合治理影响环境污染的研究一直较为活跃。其中,与本文主题密切相关的文献主要有两类。第一类文献的核心聚焦于政府行为对环境污染的影响,主要涉及三个方面。第一,政府支出行为对环境的影响。Bostan等(2016)的研究发现,政府的环保支出有助于提高城市环境治理效率,从而显著减少一氧化碳的排放。Adewuyi(2016)分别利用长期和短期的面板数据进行回归发现,政府环保支出对碳排放量的影响存在正、负两类效应,从长期看,正向影响更为显著。但是张伟和李国祥(2016)采用省域面板数据研究发现,治理污染的过程中会消耗大量能源。因此,政府利用各项环保支出进行污染治理反而会增加碳排放。朱小会和陆远权(2017)利用门限回归模型讨论环保支出、对外开放和环境污染之间的关系后发现,当一个地区的对外开放程度较低时,环保支出的减污效应无法显现;只有当某地区的对外开放程度较高时,环保支出才具有明显的减污效应。第二,政府相关政策对环境的影响。Zhao等(2014)采用案例研究法对环境政策的节能减排效应进行了研究,发现在省、市两级政府的互相配合下,诸如推动新技术的应用等措施可以显著降低工业生产所带来的环境污染。Greenstone和Hanna(2014)的研究发现,较为严格的环境税政策往往有助于促进企业的污染治理,但是这一现象主要存在于发达国家;而对环境税政策较为宽松的国家,环境税反而会加重环境污染。范庆泉和张同斌(2018)认为,政府实施单一的环境税政策或环境减排补贴政策均无法有效激励企业降污减排,只有将二者进行优化组合时才会显著改善环境污染。郑石明(2019)采用系统GMM方法评价了不同的环境政策效果。其认为环境污染治理投资规模、排污费制度、环境信访制度等环境政策的实施均有效改善了环境质量。第三,政府间竞争对环境的影响。这方面尚存在两种截然不同的观点,即“逐顶竞争”和“逐底竞争”。Holzinger和Sommerer(2011)的研究发现,来自欧盟严格的环境监管会使欧洲国家的地方政府在环境规制中更倾向于采用“逐顶竞争”策略,即在追逐优质外资的同时注重环境保护。张彩云等(2018)通过构建空间面板数据模型发现,在地方政府的政绩考核指标中加入环境绩效指标后,各地方政府间存在着“逐顶竞争”的策略互动行为。而Woods(2006)则利用美国23个州的数据研究发现,当一个州的环境规制水平高于相邻的州时,其会降低环境标准;而当自身的环境政策低于相邻的州时,则会“按兵不动”,这一研究支持了“逐底竞争”假说。第二类文献重点关注环境污染治理的政策效果评估。主要集中于区域性的法律法规和城市试点建设两个方面。如“大气十条”(罗知和李浩然,2018)、“环境保护税”(叶金珍和安虎森,2017)、“智慧城市”(石大千等,2018)、“低碳城市”(吴健生等,2016)以及“碳排放交易权试点”(范丹等,2017)等。

以现有研究为基础,本文尝试从如下两个方面作出拓展分析:第一,“文明城市”评选是一项在全国范围内普遍推广的综合性试点政策,但是截至目前,有关这一政策效果的评价几乎都停留于定性分析。如果能对政策效果进行深刻有效的定量评估,则在理论和实践两个方面都具有重要意义,故本文欲对此展开探索性研究。第二,基于环境污染综合治理的视角,本文从理论方面深入解析了“文明城市”评选对环境污染影响的逻辑过程与机制,进而丰富了环境污染综合治理方面的理论研究。

二、假设提出

从“文明城市”评选的初衷看,其目标是以构建更加文明和谐的社会为导向,切实转变城市发展方式,建立一种具有中国特色的可持续城市化发展新模式(鲍宗豪,2011)。为了获得“文明城市”荣誉称号,所有参选城市都要经过两轮的严格考核。首先,各城市需要满足评选的前提条件;其次,只有满足了这些条件,各城市才会获得“文明城市”评选的正式入场券,有资格参加指标考核。值得关注的是,虽然整个评选程序非常复杂、评选条件极为严格,但是各城市仍有很高的热情争相参与评选竞争。这意味着“文明城市”评选存在着有效的激励机制。

由于“文明城市”评选设置了“门槛”和“拔高”两类依次递进的约束条件,因此,地方政府为了满足这两类条件,大都会不遗余力地针对评选要求展开相关工作。其动力主要来自两个方面:第一,在现有考核环境下,地方政府有切实提升发展质量、优化发展环境的意愿。第二,一旦通过评选,则城市发展绩效的显性化传递会对地方政府官员的晋升产生促进作用。

从我国行政管理体制的基本架构看,以锦标赛制为特征的官员晋升机制(Lazear和Rosen,1981;Li和Zhou,2005;周黎安,2007;逯进,2008),其正向激励作用非常明显。一般而言,官员晋升锦标赛制具有明确的特征:第一,上级政府集中掌握下级官员的人事任免权,并能够制定一系列的考核标准,依据下级官员的行政绩效决定其升迁与否。第二,竞赛的标准一定是客观明确且可衡量的。第三,“竞赛成绩”可以准确衡量,并能够在此基础上进行对比与排名。第四,考核指标与“参赛者”的努力具有明确的关联性,这可以保证地方政府能够在一定程度上把握竞赛结果。这些特征意味着,在“向上一级负责”的行政层级约束下,政绩信息的显示性偏好仍会被多数政府官员所看重(黎文靖和郑曼妮,2016)。

以此为参照,人们聚焦于“文明城市”的评选可以发现,评选标准是由中央政府制定并实施的一系列量化考核指标组成,并可以通过打分的方式获得较准确的评选结果与排名,打分与排名结果主要由地方官员各自努力的程度所决定,而一旦成功入选,则会提升地方官员的政绩,并有助于其晋升。这意味着“文明城市”评选具有官员晋升锦标赛的激励作用−地方政府官员向外部和上级领导传递行政业绩,并以此获得晋升机会。实际上,现实情况也大致佐证了上述逻辑。参考陶然(2010)、杨其静和郑楠(2013)、姚洋和张牧扬(2013)以及罗党论(2015)对市委书记和市长的晋升定义,本文整理了2009年到2015年共三批获得“文明城市”称号的市委书记和市长的晋升情况。除去违纪、退休和其他特殊情况,“文明城市”入选前后,市长的晋升比例分别为64.00%和70.59%;市委书记的晋升比例分别为58.70%和66.67%,②具体情况见表1。通过对比可以发现,“文明城市”评选可能具有一定的激励作用,激励地方官员参与评选从而获得更多的升迁机会。刘思宇(2019)的研究也验证了这一观点,其通过对每一批获得“文明城市”称号的市长和市委书记的晋升情况进行统计后发现,半数以上的官员在下一次调离职位时获得了晋升。

| 总人数 | 晋升 | 违纪 | 退休及其他 | 平调或降职 | 晋升比例 | |

| 入选前(市长) | 59 | 32 | 9 | 0 | 18 | 64.00% |

| 入选后(市长) | 59 | 36 | 5 | 3 | 15 | 70.59% |

| 入选前(市委书记) | 59 | 27 | 10 | 3 | 19 | 58.70% |

| 入选后(市委书记) | 59 | 34 | 8 | 0 | 17 | 66.67% |

| 数据来源:人民网、新华网和各市人民政府网站。 | ||||||

以上述讨论为基础,需要厘清的一个重要问题是,在晋升激励下,“文明城市”评选将如何影响环境污染?

在展开讨论前,需要明晰两个现实背景:第一,虽然“文明城市”评选是一项社会全员参与的综合性城市治理活动,但是从我国环境污染的治理主体看,企业仍旧是被治理的主要对象。第二,对企业的治理主要从规制角度展开。这一点所蕴含的逻辑是,政府部门是环境污染综合治理的主要责任方和监管方,其在落实治污减排工作时,会依据明确的硬性指标,出台相应的详细工作计划,并将计划所涉及的各项任务逐级分解,以实现对企业的有效监管。因此,政府在实际工作中会主动通过明确的环境污染奖罚机制,加大对企业的污染治理力度,这将使整个治理过程带有明显的环境规制特征。

进一步看,梳理“文明城市”评选的考核指标,可以将其划分为发展动力和发展模式两个方面。从发展动力看,考核设置了“R&D经费支出占GDP比重”“国际互联网用户普及率”和“科教支出”等与技术创新相关的重要指标。这意味着其期望通过激励技术创新而产生发展动力。而从发展模式看,考核设置了“第三产业贡献率”“单位GDP能耗”和“工业废水废气处理率”等与产业结构升级相关的重要指标。这表明其期望通过实现产业结构调整引导发展模式由粗放型向集约型转变。可见,“文明城市”评选会促进技术创新和产业结构升级。进一步看,已有众多文献表明技术创新和产业结构升级会显著改善环境污染(Grossman 和 Krueger,1995;Chiou等,2011;Jalil 和Feridun,2011;张宇和蒋殿春,2013;原毅军和谢荣辉,2015)。因此,以既有文献为依托,聚焦于本文的研究主题,则自然形成了如下逻辑:“文明城市”的评选会通过技术创新和产业结构升级而改善了环境污染。如果这一逻辑成立,则意味着技术创新和产业结构升级将具有明确的中介作用。

从既有的理论解释看,短期内,一方面政府规制会使企业为污染排放付出治理成本,由此会挤压企业的生产性投入和盈利性投资等其他方面的开支,从而造成一定的潜在损失。这可以被称之为“遵循成本效应”(Jorgenson和Wilcoxen,1999;Levinsohn和Petrin,2003;韩国高,2017;苏昕和周升师,2019)。另一方面企业对能源的消耗属于刚性需求,短期内无法改变能源消耗结构。因此,企业在预期环境规制会不断加强的情况下,为了弥补预期损失,会进一步加大能源投入强度,短期内造成更加严重的污染,从而产生“绿色悖论”(Sinn,2008;Fölster和Nyström,2010;Smulders等,2012;张华,2014)。而从长期看,根据“波特假说”(Porter和Van der Linde,1995;郭进,2019),在适宜的环境规制刺激下,企业会逐步增强投资用于创新生产技术并改善能源消耗结构,进而打破“遵循成本效应”和“绿色悖论”的约束,推动经济绩效和环境绩效实现双赢。结合“文明城市”的评选机制,这是一项中长期活动,各城市在被授予这一荣誉称号以后,还要接受中央文明委频繁而严格的复查,这对城市的环境污染治理来说是一项长期任务。因此,企业为实现自身利益最大化,更倾向于通过技术创新改善生产技术和能源消耗结构,进而实现接续发展。

如前所述,“文明城市”评选具有典型的“晋升锦标赛”特征,由此可能会进一步激发地方政府官员按照“逐顶竞争”模式竞相增强环境规制力度,持续加大环境治理投入,以追逐更高层次的环境水平,而这将有助于切实达到治理环境污染的目的(Vogel,1995;Fredriksson和Millimet,2002;金刚和沈坤荣,2018)。这意味着,从被规制方−企业看,以实现自身利益最大化为目标,在面对严格的环境规制时,其会主动平衡成本和收益之间的关系。一方面,企业会充分利用政府的治污补贴,关停并转高污染生产线,积极拓展其他低污染业务,无形中导致区域内整体资源配置更加合理,从而进一步引致产业结构升级(王书斌和徐盈之,2015);另一方面,根据“污染避难所”假说(Fredriksson等,2003),当区域环境规制力度逐渐加强时,即使政府对企业的污染治理成本进行补贴,但仍扭转不了企业需要为治污而消耗大量资金的局面,此时,企业会通过异地搬迁来降低污染治理成本。由此,环境规制水平越低的地区越会成为污染型企业的选择目标,而环境规制水平越高的地区在这一过程中会淘汰大量高污染型企业,实现区域产业结构升级并显著改善环境污染状况。

结上分析,本文提出假说1:“文明城市”评选可以显著改善环境污染,且其可以通过技术创新和产业结构升级两条传导途径产生影响。

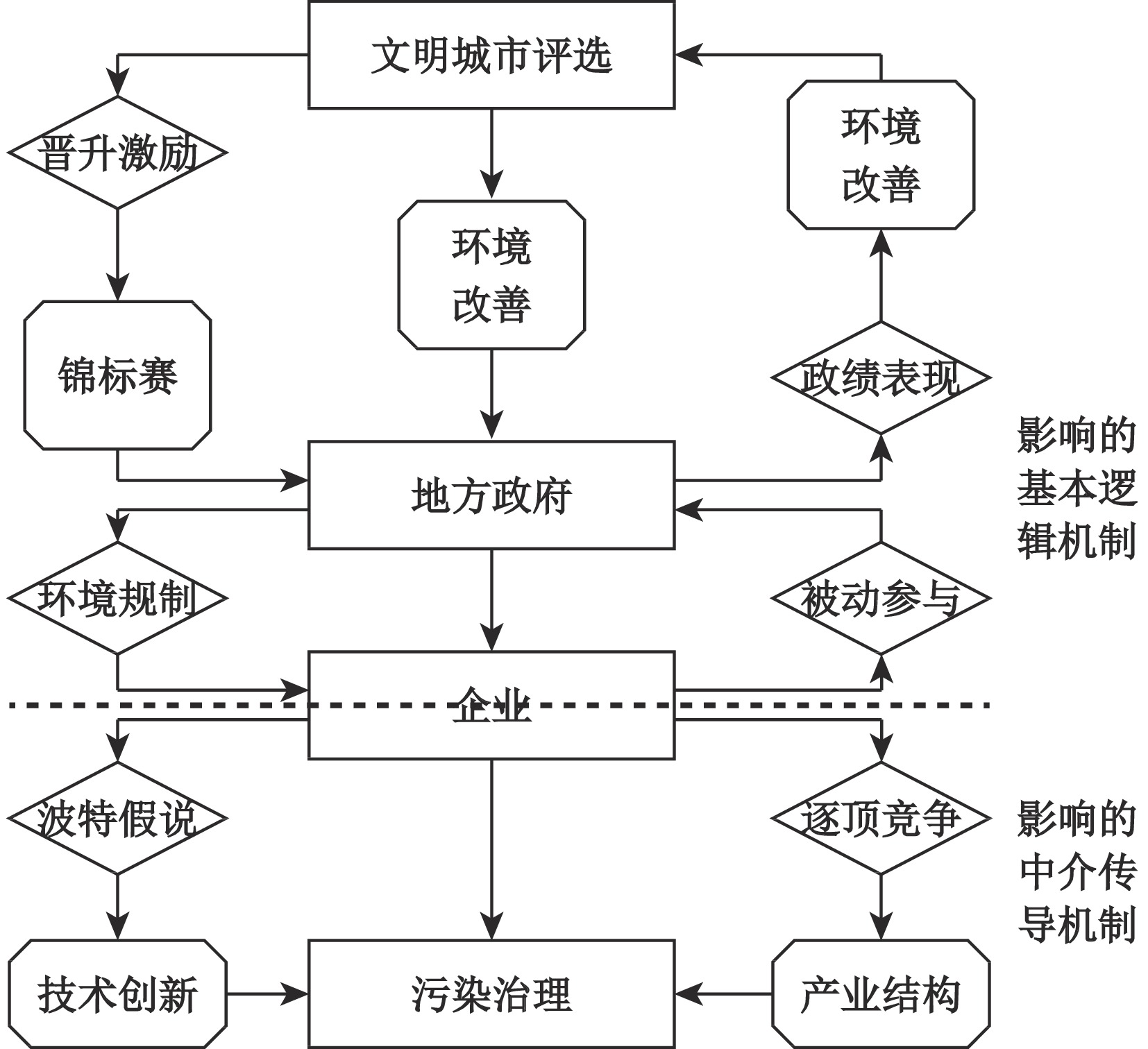

如果上述假说成立,则聚焦于“文明城市”评选,就可以初步形成一个有关于政府行为、环境规制、行政激励与环境污染关系的逻辑框架,见图1所示。

|

| 图 1 “文明城市”评选对环境污染影响的逻辑架构 |

以上述假说为基础,从整体上观察,如果“文明城市”评选对环境污染具有显著的减污作用,那么还需要进一步关注的问题是,这种作用是否会因为城市之间的差异而存在显著不同?一般而言,城市之间的异质性会表现在诸多领域,最重要的显性特征体现为城市规模,而城市规模又主要体现在人口规模和经济规模两个方面(Holdren和Ehrlich,1974;李佳佳和罗能生,2016)。因此,任何一项政策的实施也将会因为这些差异而出现效果的异质性。如果这一考虑是准确的,那么审视本文的研究主题,就会生成如下逻辑:“文明城市”评选对环境污染治理具有重要的作用,但是由于城市规模具有差异性,则政策效果亦会出现异质性。因此,需要进一步就政策的异质性特征作出讨论。

首先,人口规模较大的城市具有明显的规模经济和集聚经济优势,从而在绿色技术创新和人力资本积累方面具有比较优势,故而其进行污染治理的力度可能更大,治理污染的成本会更低(邓翔和张卫,2018)。同时,地方政府在来自“文明城市”评选的晋升激励和城市居民的环境诉求下具有更大的环境治理压力,这会促使其加大对环境污染治理的投入力度,从而使污染的治理效果更加明显(Satterthwaite,2009)。因此,人口规模较大的城市,环境污染问题更能得到缓解。其次,从经济规模看,其不仅是衡量一个城市经济发展程度的重要依据,也是衡量地方政府官员治理能力的重要体现。已有研究表明,GDP水平越高的城市,其政府官员在晋升中会具有更多的优势。原因在于,依据“德才兼备”的官员选拔原则,地方的经济规模越大,对地方领导人的治理能力要求相应就越高,而具有较高治理能力的地方官员往往会被委以重任并可能获得更多的升迁机会(杨其静和郑楠,2013)。因此,对不同经济规模的城市而言,地方官员所受到的晋升激励程度不同,相应地其对待“文明城市”评选的态度也会存在差异。在较高的晋升激励下,经济规模越大的城市,其对环境污染治理的投入力度越大。因此,在“文明城市”评选与维护的过程中,经济规模较大的城市可能更具有竞争优势。

综上分析,本文提出假说2:城市规模越大,“文明城市”评选对环境污染的治理效果越显著。

三、研究设计

(一)研究思路。在2005—2015年期间,全国先后进行了四次“文明城市”评选活动,共评选出76个“文明城市”(包含直辖市和县级市)。出于样本数据有效性的考虑,2005年评选出的“文明城市”数量较少,且当时尚未具备完备的评价体系,故本文在总样本中剔除了2005年入选的“文明城市”,同时还剔除了全部的县级市和直辖市。另外,由于拉萨市的数据缺失,亦将其剔除。因此,本文以2009年、2012年和2015年入选的三批、共59个地级市作为实验组,其他未拥有“文明城市”称号的地级市作为对照组。实验组和对照组的城市广泛分布于全国各省区,样本数量充足,可以有效避免选择性偏差。此外,“文明城市”评选的标准十分规范严格,并且在入选“文明城市”以后,中央文明委会对其进行不定期抽查,要求不符合条件的城市限期整改。由此形成的长期性外生冲击可以保证政策效果的稳定与持续。

(二)模型设计。根据双重差分法的检验程序,本文进行如下设置:构建年份虚拟变量,把2009—2016年间的年份设置为1,2003—2008年间的年份设置为0。构建分组虚拟变量,将2009年到2015年入选的城市作为实验组,设置为1;将未参与“文明城市”评选活动以及参与评选后但未被选上的城市作为对照组,设置为0。基准回归方程如下:

| $ {Y_{it}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}DI{D_{it}} + {\alpha _2}D{U_{it}} + {\alpha _3}D{T_{it}} + {\alpha _4}{X_{it}} + {\varepsilon _{it}} $ | (1) |

其中:i和t分别代表城市和时间。Yit为被解释变量,分别选用PM2.5的浓度、工业二氧化硫排放量、工业烟尘排放量和工业废水排放量作为衡量指标。DUit和DTit分别代表分组虚拟变量和时间虚拟变量,Xit代表系列控制变量。关键解释变量为DIDit,代表i城市在t时间是否被评为“文明城市”。

(三)数据说明。

1. 被解释变量。衡量环境污染的指标中,“三废”指标被广泛使用(贺俊等,2016;王勇等,2018)。但是鉴于市域数据的可得性,城市统计年鉴中只有关于工业二氧化硫、工业烟尘和工业废水的统计量。因此,本文采用这三个指标来衡量环境污染(徐辉和杨烨,2017)。近年来,雾霾作为主要的大气污染物,严重影响了居民的正常生活和健康状况,因此,本文将哥伦比亚大学发布的2003—2016年中国地级市年均PM2.5数据也纳入被解释变量中。四类不同的环境污染指标可以有效保证实验结果的稳健性。

2. 解释变量。本文运用全国“文明城市”评选活动作为政策冲击,将时间和分组虚拟变量的交叉项作为关键解释变量,用以衡量“文明城市”评选活动降低环境污染的政策效应。

3. 控制变量。借鉴范子英和赵仁杰(2019)、张可和汪东芳(2014)等学者的研究,将财政支出、经济发展水平、城市绿化、基础设施建设和居民消费作为影响环境污染的指标纳入模型中,并分别采用财政支出总额占比、人均GDP、人均绿地面积、人均公交车数量和居民消费总量的对数值作为衡量指标。第一,财政支出这一指标可以反映政府的引导力与管制力度,在环境方面,可以体现政府对环境治理的重视程度;第二,依据既有研究,经济发展是影响环境污染的重要因素;第三,城市绿化这一指标可以反映一个城市的绿化程度和对城市环境保护的重视程度;第四,基础设施建设这一指标用城市人均公交车数量表示,公共交通的发展对城市交通污染具有一定影响;第五,居民消费习惯会对生产环节产生影响,从而对环境污染产生影响。以上数据均来自《中国城市统计年鉴》。

4. 中介变量。引入城市创新指数和第三产业占比作为衡量技术创新和产业结构升级的指标。其中,城市创新指数来自第一财经研究院与复旦大学联合发布的《中国城市和产业创新力报告2017》,是基于微观专利数据和新企业注册数据核算得到的,涉及国家、城市、产业和企业等各个层面,可以有效衡量城市的综合创新水平;第三产业占比可以有效衡量地区的产业结构升级情况(李勇刚和罗海艳,2017)。数据的描述性统计见表2所示。

| 变量 | 单位(原始值) | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| 被解释变量 | |||||

| PM2.5含量的对数值(lnPM2.5) | (μg/m3) | 3.45 | 0.53 | 0.82 | 4.51 |

| 工业二氧化硫排放量对数值(lnSO2) | (万吨) | 10.46 | 1.12 | 0.69 | 13.01 |

| 工业烟尘排放量对数值(lnSmoke) | (万吨) | 9.75 | 1.11 | 3.53 | 15.46 |

| 工业废水排放量对数值(lnWater) | (万吨) | 8.31 | 1.10 | 1.95 | 11.42 |

| 解释变量 | |||||

| “文明城市”评选(DID) | 0.15 | 0.36 | 0 | 1 | |

| 控制变量 | |||||

| 财政支出占GDP比重(fiscal) | (万元/万元) | 0.16 | 0.10 | 0.01 | 1.58 |

| 人均国内生产总值(pgdp) | (万元/人) | 3.03 | 2.47 | 0.35 | 13.09 |

| 人均绿地面积(green) | (公顷/万人) | 13.32 | 24.69 | 0.08 | 424.34 |

| 每万人拥有的公交车数量(bus) | (辆/万人) | 6.67 | 4.53 | 0.24 | 55.56 |

| 消费总额的对数值(lncons) | (万元) | 14.71 | 1.15 | 5.47 | 18.28 |

| 中介变量 | |||||

| 城市创新指数(inno) | (分) | 3.89 | 14.01 | 0 | 219.19 |

| 产业结构(indus) | (万元/万元) | 0.36 | 0.08 | 0.09 | 0.85 |

四、实证结果与分析

(一)基准回归结果。依据基准回归方程(1),可以检验“文明城市”评选是否可以有效降低城市环境污染。模型1—4分别代表了“文明城市”评选对四种污染物排放量的影响。具体结果见表3所示。

| 变量 | 模型1 lnPM2.5 | 模型2 lnSO2 | 模型3 lnSmoke | 模型4 lnWater |

| DID | −0.2957***(−6.8875) | −0.2676***(−3.7355) | −0.1549*(−1.9337) | −0.1134*(−1.8109) |

| fiscal | −0.0965(−1.0745) | −2.3900***(−7.6527) | −1.5736***(−6.9871) | −3.0740***(−8.0677) |

| pgdp | −0.0001(−0.9759) | 0.0001(0.6438) | 0.0001**(2.5382) | −0.0001***(−6.0669) |

| green | −0.0008*(−1.9102) | −0.0019**(−2.4366) | −0.0042***(−4.4270) | 0.0011**(2.3547) |

| bus | 0.0046**(2.0657) | 0.0172***(3.6812) | 0.0204***(4.3651) | −0.0068*(−1.7589) |

| lncons | −0.0313***(−2.8300) | 0.2280***(8.2567) | 0.2853***(11.4817) | 0.5048***(17.4505) |

| _cons | 3.9592***(25.7241) | 7.4366***(18.9034) | 5.7539***(16.4990) | 1.5705***(3.7460) |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.0542 | 0.1717 | 0.1466 | 0.4463 |

| F | 19.9972*** | 78.1439*** | 66.3199*** | 193.0403*** |

| N | 3192 | 3192 | 3192 | 3192 |

| 注:括号内数值为聚类稳健标准误;*、**和***分别表示在10%、5%和1%的显著性水平下显著,括号内数值为t值。 | ||||

由表3可知,模型1至模型4中DID的系数值显著为负,说明在进行“文明城市”评选后,PM2.5、工业二氧化硫、工业烟尘和工业废水的排放量均显著降低。具体地,从四个被解释变量的回归结果看,PM2.5受“文明城市”评选的影响程度最大,可能是因为雾霾是困扰城市居民健康的首要污染物,所以雾霾治理易成为改善城市环境的重点工作。从工业污染物的排放看,工业二氧化硫的治理效果更明显。工业生产过程中,工业二氧化硫的排放量一般居于首位,其对环境的破坏性极强,因此,对工业二氧化硫的治理力度可能会大于其他工业污染物。上述回归结果共同验证了本文的基本假说,即“文明城市”评选活动可以有效降低城市环境污染,符合“文明城市”评选所提出的建设可持续发展的生态环境的要求,并且四个被解释变量可以有效保证回归结果的稳健性。

(二)PSM-DID。DID方法的前提条件为实验组和对照组在政策实施之前有相同的变化趋势。如果“文明城市”比其他城市更加注重城市的环境污染治理,则本文的基准回归结果便不可靠。因此,为了避免实验组和对照组的变动趋势存在选择性误差并提高两组城市的可比性,可采用PSM-DID的方法进行检验。具体而言,将分组虚拟变量对控制变量进行Logit回归,得到倾向匹配得分,倾向匹配得分最相近的城市可以作为对照组。但需要注意的是,在进行PSM-DID处理之前,必须要满足匹配平衡性假设。本文参考李贲和吴利华(2018)、傅京燕等(2018)的研究,用控制变量代表协变量,采用“k近邻匹配法”(k=4)进行假设检验。可以发现,匹配后协变量的t统计值均不显著,即接受实验组和对照组无系统性差异的原假设,两组城市在匹配之后并未产生明显差异。同时,匹配前后标准偏差的绝对值小于20%,代表匹配处理是有效的。在满足上述假设的基础上,进行PSM-DID分析,结果发现,回归结果与基准回归结果并无明显差异,证明了PSM-DID方法的可行性和基准回归的稳健性。具体结果见表4和表5。

| 变量 | 匹配后t值 | p值 | 标准偏差(%) |

| fiscal | −0.28 | 0.78 | −1.90 |

| pgdp | 0.32 | 0.75 | 2.60 |

| green | −0.85 | 0.40 | −6.30 |

| bus | −0.35 | 0.73 | −4.60 |

| lncons | −0.44 | 0.66 | −4.00 |

| N | 1 044 | 1 044 | 3 192 |

| 注:由于PSM-DID的有效性检验结果主要关注t值及其标准偏差,因此,在结果中并未出现R2值和F统计量。 | |||

| 变量 | 模型5 lnPM2.5 | 模型6 lnSO2 | 模型7 lnSmoke | 模型8 lnWater |

| DID | −0.2395***(−3.3448) | −0.1857**(−2.0074) | −0.2628**(−2.4278) | −0.1130**(−1.9833) |

| _cons | 4.7193***(15.5330) | 9.2200***(15.8435) | 6.4533***(11.6137) | 8.0341***(5.0618) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.0517 | 0.1126 | 0.0820 | 0.1290 |

| F | 6.6250*** | 17.5937*** | 14.4806*** | 6.2731*** |

| N | 1 044 | 1 044 | 1 044 | 1 044 |

(三)稳健性检验。

1. 反事实检验。常规的反事实检验都是将政策时间提前一年或者两年,观察政策效果是否显著。本文考察的“文明城市”评选时间始于2009年,故在进行反事实检验时将政策实施时间分别提前一年和两年,得到表6的回归结果。可以发现,分别以2008年和2007年作为政策实施时间,检验结果与基准回归相去甚远,证明“文明城市”评选对环境污染的作用是显著的,基准回归结果可靠。

| 变量 | 模型9 lnPM2.5 | 模型10 lnSO2 | 模型11 lnSmoke | 模型12 lnWater |

| DID(2008) | 0.1164(1.4351) | −0.0357(−0.3239) | 0.0179(0.1359) | 0.0157(0.1283) |

| DID(2007) | 0.3554***(4.7046) | 0.0051(0.0436) | −0.0067(−0.0486) | 0.0775(0.6600) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2(2007) | 0.0442 | 0.1661 | 0.1419 | 0.4400 |

| F(2007) | 16.9751*** | 66.8047*** | 60.9498*** | 192.3236*** |

| N | 3192 | 3192 | 3192 | 3192 |

| 注:限于篇幅,表6中报告的是以2007年为政策实施年份时的R2值和F值。此外,以2008年为政策实施年份时,R2值分别为0.0440、0.1656、0.1430和0.4397,F值分别为16.8895、66.8275、61.4173和191.5538,均在1%显著性水平下显著。 | ||||

2. 排除其他政策和法规的影响。基准回归中“文明城市”评选对城市环境污染影响的政策效应是否为“净效应”?环境污染的改善是否还会受其他政策的影响?经过政策梳理可以发现,在“文明城市”评选的同时期,出现了类似的政策和法规可能会影响城市环境污染。其中,最具代表性的有“低碳城市”政策和“智慧城市”政策以及“环境保护法”。

第一,“低碳城市”政策对环境污染的影响。2010年国家发展与改革委员会设立了广东、天津等5个省份和8个城市作为第一批“低碳城市”试点。随后,2012年设立了青岛等29个城市试点。毋庸置疑的是,以减少碳排放和发展新型清洁能源为目标的“低碳城市”建设可以降低城市环境污染。因此,将“低碳城市”政策纳入基准回归中,把同时具有“低碳城市”和“文明城市”称号的18个城市设置为1,其他城市设置为0,作为分组虚拟变量;将2010—2016年设置为1,其他年份设置为0,作为时间虚拟变量;L1代表分组虚拟变量与时间虚拟变量的交叉项,即“低碳城市”政策为城市环境带来的改变。第二,另有文献验证了“智慧城市”政策可以显著改善环境污染(石大千,2018)。2012—2014年全国共设立了三批“智慧城市”试点,因此,将“智慧城市”政策纳入基准回归中,把同时具有“智慧城市”和“文明城市”称号的23个城市设置为1,其他城市设置为0,建立分组虚拟变量;将2012—2016年设置为1,其他年份设置为0,建立时间虚拟变量;L2代表分组虚拟变量与时间虚拟变量的交叉项,即“智慧城市”政策为城市环境带来的改变。此外,进一步梳理影响环境污染的因素可以发现,近年来为了应对日益恶化的城市环境污染问题,政府相继出台了一系列法律法规,其中对环境影响最大的为2014年修订通过的《中华人民共和国环境保护法》(简称“环境保护法”)。因此,本文将2014—2016年设置为1,其他年份设置为0,建立时间虚拟变量。由于“环境保护法”的作用对象为全国所有城市,因此分组虚拟变量与“文明城市”评选的设定相同,L3表示分组虚拟变量与时间虚拟变量的交叉项,代表2014年起实施的“环境保护法”对环境污染的影响。排除其他政策、法规影响的回归方程如下:

| $ {Y_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1}DI{D_{it}} + {\beta _2}D{U_{it}} + {\beta _3}D{T_{it}} + {\beta _4}{L_1} + {\beta _5}{L_2} + {\beta _6}{L_3} + {\beta _7}{X_{it}} + {\varepsilon _{it}} $ | (2) |

如方程(2)所示,本文将L1、L2和L3 一同纳入模型中进行回归。若回归结果中“文明城市”评选对环境污染的影响不显著,则证明基准回归中“文明城市”评选可以显著降低环境污染的结果是不准确的,城市环境的改善主要是受其他政策的冲击;反之则证明基准回归可靠,“文明城市”评选确实对城市环境污染的改善起到了重要作用。具体回归结果见表7所示。

回归结果显示:模型13至模型16的回归结果均显著,证明“文明城市”评选确实改善了城市环境污染状况,基准回归结果得到验证。在此基础上,显示L1在以工业烟尘为被解释变量时显著,说明“低碳城市”政策可以改善工业烟尘所带来的环境污染;L2在以PM2.5和工业废水为环境污染衡量指标时显著,证明“智慧城市”政策对改善上述两类环境污染有显著作用;L3在以PM2.5、工业二氧化硫和工业废水为环境污染衡量指标时显著,代表“环境保护法”的实施对上述污染物排放具有抑制作用。进一步与基准回归结果相比,引入上述政策和法规以后,以PM2.5和工业二氧化硫作为被解释变量时,DID的系数值小于基准回归,证明“文明城市”评选对PM2.5和工业二氧化硫的治理效果存在被高估的现象;而以工业烟尘和工业废水作为被解释变量时,DID的系数值大于基准回归,这说明城市工业烟尘和工业废水的治理因“低碳城市”政策和“智慧城市”政策以及“环境保护法”的实施而得到加强。但是这并不影响本文的基准结论,因为在城市环境的综合治理过程中会受多方面的影响,且针对不同的环境污染物,各类政策所带来的政策效果也有所差异。

| 变量 | 模型13 lnPM2.5 | 模型14 lnSO2 | 模型15 lnSmoke | 模型16 lnWater |

| DID | −0.1243**(−2.4763) | −0.2307***(−3.5403) | −0.2173***(−2.8092) | −0.1354**(−2.0104) |

| L1 | −0.0002(−0.0022) | 0.0984(1.1813) | −0.3271***(−3.3117) | 0.0239(0.2560) |

| L2 | −0.0925*(−1.6698) | −0.0439(−0.4859) | 0.0952(0.9503) | −0.1348*(−1.9454) |

| L3 | −0.4080***(−7.2892) | −0.4188***(−4.7943) | −0.0299(−0.3066) | −0.2112***(−2.9976) |

| _cons | 3.8242***(24.7052) | 7.8034***(22.4557) | 6.1121***(18.5851) | 2.1261***(6.3572) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.0779 | 0.1748 | 0.1459 | 0.4441 |

| F | 25.0737*** | 66.2608*** | 51.1623*** | 161.6761*** |

| N | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 3 192 |

3. 逆向因果检验。双重差分法因为采用了时间和个体双固定效应,可以有效避免遗漏变量问题。同时,政策的冲击对实验主体来说是外生的,多数情况下不会存在逆向因果问题。但是结合本文的实际情况需要说明的是,是否更加注重环保的城市更倾向于参与“文明城市”评选?为了避免二者之间的双向因果关系对基准回归结果产生影响,本文将“文明城市”评选的分组虚拟变量作为被解释变量,考虑到环境污染治理通常具有一定的时滞,将含有滞后二期的环境污染指标作为解释变量进行回归。若回归结果显著,则证明环境污染程度较低的城市更倾向于参与评选,且会更容易被评为“文明城市”;反之,则证明“文明城市”评选与评选前的城市环境状况无关。具体回归结果见表8所示。可以发现,模型17—20的回归结果与基准回归相去甚远,表明“文明城市”评选并不会受入选前城市环境状况的影响。这主要是因为“文明城市”评选的要求中包含经济、政治、生态和精神文明等多方面指标,建设可持续发展的生态环境是其中一项,其并不会完全依赖环境指标进行考核,因此,不存在逆向因果问题。

| 变量 | 模型17 DU | 模型18 DU | 模型19 DU | 模型20 DU |

| lnPM2.5(滞后二期) | −0.0207(−1.5517) | |||

| lnSO2(滞后二期) | 0.0145***(2.6883) | |||

| lnSmoke(滞后二期) | −0.0052(−0.8830) | |||

| lnWater(滞后二期) | 0.0801***(11.1840) | |||

| _cons | −0.9194***(−7.0278) | −1.1064***(−9.1415) | −0.9720***(−7.8892) | −1.0896***(−10.0289) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.3605 | 0.3611 | 0.3601 | 0.3830 |

| F | 280.2458*** | 287.3260*** | 280.9272*** | 340.2504*** |

| N | 2 736 | 2 736 | 2 736 | 2 736 |

五、机制讨论

根据前文的基准回归可以得出“文明城市”评选可以有效降低城市环境污染的结论,但是“文明城市”评选降低环境污染的具体机制是什么尚需分析。正如本文第二部分的研究假说设知,“文明城市”评选主要是通过技术创新和产业结构升级两种途径对环境污染产生影响。

为了验证上述机制,借鉴温忠麟(2004)中介效应的检验方法,在方程(1)的基础上进一步扩展为方程(3)和方程(4)有:

| $ {M_{it}} = {\gamma _0} + {\gamma _1}DI{D_{it}} + {\gamma _2}D{U_{it}} + {\gamma _3}D{T_{it}} + {\gamma _4}{X_{it}} + {\varepsilon _{it}} $ | (3) |

| $ {Y_{it}} = {\theta _0} + {\theta _1}DI{D_{it}} + {\theta _2}D{U_{it}} + {\theta _3}D{T_{it}} + {\theta _4}{M_{it}} + {\theta _5}{X_{it}} + {\varepsilon _{it}} $ | (4) |

其中:Mit为中介变量,其他变量与方程(1)一致。根据中介效应的检验程序,依次对方程(3)和方程(4)进行回归。如表9所示,模型21中DID的系数值显著为正,模型22—25中inno的系数值显著为负,说明“文明城市”评选可以在有效提高城市创新水平的基础上,进一步改善城市的环境污染。如表10所示,模型26中,DID的系数显著为正,模型28—30中indus的系数显著为负(其中,模型27中indus的系数值不显著,但是其通过了Sobel检验,证明了存在中介效应),这说明“文明城市”评选亦可以通过促进产业结构升级而进一步改善城市的环境污染状况。上述结论意味着,“文明城市”评选具有明确的减污效应,且这一效应是通过技术创新和产业结构升级的传递作用而实现的。这一结论对假说1作出了很好的验证。

| 变量 | 模型21 inno | 模型22 lnPM2.5 | 模型23 lnSO2 | 模型24 lnSmoke | 模型25 lnWater |

| DID | 13.8808***(12.7616) | −0.2582***(−5.7753) | −0.1423*(−1.9568) | −0.0889(−1.0776) | −0.0801(−1.2338) |

| inno | − | −0.0027***(−3.3567) | −0.0090***(−6.1652) | −0.0048***(−3.0514) | −0.0024*(−1.7255) |

| _cons | −68.4682***(−11.3416) | 3.7741***(23.2150) | 6.8186***(15.9376) | 5.4285***(14.3447) | 1.4065***(3.0198) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.3743 | 0.0575 | 0.1796 | 0.1488 | 0.4469 |

| F | 43.9826*** | 19.5888*** | 73.5325*** | 59.6279*** | 171.8146*** |

| N | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 3 192 |

| 变量 | 模型26 indus | 模型27 lnPM2.5 | 模型28 lnSO2 | 模型29 lnSmoke | 模型30 lnWater |

| DID | 2.7475***(4.4818) | −0.2915***(−6.7964) | −0.1803**(−2.4505) | −0.1060(−1.3093) | −0.0373(−0.5899) |

| indus | − | −0.0015(−1.2482) | −0.0318***(−7.6655) | −0.0178***(−5.8963) | −0.0277***(−10.0865) |

| _cons | −15.7818***(−4.2098) | 3.9348***(25.4159) | 6.9349***(16.7173) | 5.4733***(14.9046) | 1.1336**(2.5579) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.2500 | 0.0547 | 0.2109 | 0.1591 | 0.4772 |

| F | 62.5459*** | 17.9370*** | 71.8282*** | 60.9365*** | 176.2762*** |

| N | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 3 192 |

六、拓展讨论:异质性分析

(一)城市人口规模异质性。2014年,国务院以国发(2014)51号印发了《关于调整城市规模划分标准的通知》,以城市人口规模为标准将城市划分为五类,分别为超大城市、特大城市、大城市、中等城市和小城市。③按此标准,本文在DID方法的基础上进行分组回归,表11报告了人口规模异质性的检验结果。其中,特大城市的环境污染改善程度明显大于大城市和中等城市。原因可能在于,城市规模越大,其包括财政支出在内的可调配资源越雄厚,从而可以保证有相对丰富的资源用于“文明城市”评选。此外,以工业烟尘为被解释变量的回归结果均不显著。审视中国城市环境污染的情况可以发现,工业烟尘造成的污染在2003年左右趋于稳定,在2005年达到最高峰以后开始迅速降低,这表明,随着我国对工业环境污染物治理力度的不断加大,工业烟尘排放情况已有明显好转。上述结论验证了本文的假说2,即“文明城市”评选的减污效应因城市人口规模不同而存在显著差异。

| 变量 | 模型31 lnPM2.5 | 模型32 lnSO2 | 模型33 lnSmoke | 模型34 lnWater |

| DID(特大城市) | −0.1503***(−3.0887) | −0.2591***(−3.6470) | −0.0651(−0.8186) | −0.2348***(−3.6988) |

| DID(大城市) | −0.0959*(−1.9605) | −0.1326*(−1.8640) | −0.1183(−1.4123) | 0.1719**(2.5426) |

| DID(中等城市) | −0.1109*(−1.7119) | −0.0168(−0.1672) | −0.0029(−0.0276) | −0.0308(−0.3775) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.0435 | 0.1713 | 0.1459 | 0.4477 |

| F | 16.2233*** | 74.0039*** | 65.4343*** | 193.9210*** |

| N | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 3 192 |

| 注:限于篇幅,表11中只列出了特大城市的R2值和F值。大城市的R2值分别为0.0414、0.1696、0.1461和0.4467,F值分别为15.6658、72.9547、65.2823和193.3391,均在1%的水平下显著。中等城市的R2值分别为0.0412、0.1691、0.1457和0.4458,F值分别为15.4578、74.0463、65.8057和195.3628,均在1%的水平下显著。 | ||||

(二)城市经济规模的异质性。进一步,本文以人均GDP作为经济规模的衡量指标,通过计算中位数对样本进行分组(王永钦,2018),将城市划分为高经济发展组和低经济发展组两个子样本集,④回归结果见表12所示。

| 变量 | 模型35 lnPM2.5 | 模型36 lnSO2 | 模型37 lnSmoke | 模型38 lnWater |

| DID(高经济发展组) | −0.2966***(−6.9793) | −0.2978***(−4.2246) | −0.1630**(−2.0711) | −0.1195*(−1.9327) |

| DID(低经济发展组) | 0.0608(0.6539) | 0.3993***(2.8163) | 0.1211(0.8198) | 0.0911(0.4729) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 城市固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.0545 | 0.1723 | 0.1467 | 0.4463 |

| F | 19.9370*** | 78.6788*** | 66.2837*** | 193.0633*** |

| N | 3 192 | 3 192 | 3 192 | 3 192 |

| 注:限于篇幅,表12中只报告了高经济发展组的R2值和F值。低经济发展组的R2值分别为0.0402、0.1696、0.1479和0.4458,F值分别为15.0302、73.0147、68.6523和191.7541,均在1%水平下显著。 | ||||

可以发现,在分别以PM2.5、工业二氧化硫、工业烟尘和工业废水为被解释变量时,经济规模较大的城市环境污染改善程度明显高于经济规模较小的城市。由于经济规模较小的城市往往在评选过程中所受的晋升激励较小,这导致了其对环境污染的治理效果不显著。上述结论进一步验证了本文的假说2,即“文明城市”评选的减污效应因城市经济规模的不同而存在显著差异。

七、结 论

本文以2009年到2015年入选的59个“文明城市”作为实验组,以其他169个城市作为对照组,运用PSM-DID方法,评估了“文明城市”评选对城市环境污染影响的政策效果。研究结果表明:第一,“文明城市”评选可以有效降低城市的环境污染;第二,“文明城市”评选可以有效提高技术创新水平和促进产业结构升级,并可以借此实现上述的减污效应;第三,城市人口规模和经济规模对上述减污效应具有明确的异质性影响。值得一提的是,虽然“文明城市”评选的降污减排效应显著,但同时其也会受“智慧城市”和“低碳城市”以及“环境保护法”等其他诸多政策因素的影响,这意味着上述结果也为验证各类城市品牌评选活动的政策效果提供了实证支持和评价策略。

基于上述研究结论,本文提出如下政策建议:第一,从当下我国社会、经济与环境协同发展的重大战略导向看,污染防治战略需要在政府部门的科学规划、有力领导和全面统筹下,各方共同努力,持续提高城市环境的综合治理能力。一方面,政府应本着适宜性和针对性的原则,加大对企业技术创新所需的资金支持,特别是针对各类企业在资源节约以及防污减排等方面技术创新与新技术应用的支持,并配合以专项税收优惠等其他政策的扶持。另一方面,参评城市要更加严格地按照“文明城市”评选条件对企业污染行为作出限定与监督,以此“倒逼”污染企业关停并转,积极淘汰落后产能,提高高新技术产业比重,这将有利于产业结构的调整,进而使环境污染的有效控制产生积极影响。第二,对不同规模的城市要因地制宜地采取有差别的污染治理策略。在大城市发展过程中需要克服“城市病”等一系列问题,在继续发挥规模效应和集聚效应的基础上,强化资源的使用效率和循环利用能力,这是今后需要重点推进的方向。而对规模较小的城市而言,可以借鉴大城市的经验,并在加强环境治理的同时,积极引导全社会参与防污治污。第三,实现“文明城市”与其他城市品牌−诸如“智慧城市”和“低碳城市”的有效对接,力争政策重点互补、政策激励与监督有序交叉,进而逐步形成一个以试点政策体系的全面推广为核心的环境综合治理新模式。

① 以下简称“中央文明委”。

② 需要说明的是,本文的样本选择参考刘思宇(2019)的研究,在统计入选后晋升官员的比例时,考察的是每一批入选时在任的市长和市委书记到离任时其行政级别是否上升。而统计入选前晋升官员的比例时,考察的是入选时在任的市长和市委书记的前一任在离职时的行政级别是否上升。

③ 其中,人口规模在500万和1 000万之间的城市为特大城市,人口规模在100—500万之间的城市为大城市;人口规模小于100万的城市为中等城市。由于超大城市和小城市的样本量太小,故本文将二者剔除。

④ 人均GDP的中位数为2.32(万元/人)。

| [1] | 鲍宗豪. 文明城市: 一种中国特色的可持续城市化新模式[J]. 马克思主义研究, 2011(3): 5–16. |

| [2] | 邓翔, 张卫. 大城市加重地区环境污染了吗?[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2018(1): 36–44. |

| [3] | 范丹, 王维国, 梁佩凤. 中国碳排放交易权机制的政策效果分析——基于双重差分模型的估计[J]. 中国环境科学, 2017(6): 2383–2392. DOI:10.3969/j.issn.1000-6923.2017.06.049 |

| [4] | 范庆泉, 张同斌. 中国经济增长路径上的环境规制政策与污染治理机制研究[J]. 世界经济, 2018(8): 171–192. |

| [5] | 范子英, 赵仁杰. 法治强化能够促进污染治理吗? ——来自环保法庭设立的证据[J]. 经济研究, 2019(3): 21–37. |

| [6] | 傅京燕, 司秀梅, 曹翔. 排污权交易机制对绿色发展的影响[J]. 中国人口•资源与环境, 2018(8): 12–21. |

| [7] | 郭进. 环境规制对绿色技术创新的影响——“波特效应”的中国证据[J]. 财贸经济, 2019(3): 147–160. |

| [8] | 韩国高. 环境规制能提升产能利用率吗? ——基于中国制造业行业面板数据的经验研究[J]. 财经研究, 2017(6): 66–79. |

| [9] | 贺俊, 刘亮亮, 张玉娟. 税收竞争、收入分权与中国环境污染[J]. 中国人口•资源与环境, 2016(4): 1–7. |

| [10] | 金刚, 沈坤荣. 以邻为壑还是以邻为伴? ——环境规制执行互动与城市生产率增长[J]. 管理世界, 2018(12): 43–55. DOI:10.3969/j.issn.1002-5502.2018.12.005 |

| [11] | 李贲, 吴利华. 开发区设立与企业成长: 异质性与机制研究[J]. 中国工业经济, 2018(4): 79–97. |

| [12] | 李佳佳, 罗能生. 城市规模对生态效率的影响及区域差异分析[J]. 中国人口•资源与环境, 2016(2): 129–136. |

| [13] | 黎文靖, 郑曼妮. 空气污染的治理机制及其作用效果——来自地级市的经验数据[J]. 中国工业经济, 2016(4): 93–109. |

| [14] | 李勇刚, 罗海艳. 土地资源错配阻碍了产业结构升级吗? ——来自中国35个大中城市的经验证据[J]. 财经研究, 2017(9): 110–121. |

| [15] | 刘思宇. “评比表彰”的激励逻辑——基于创建全国文明城市的考察[J]. 中国行政管理, 2019(2): 72–78. |

| [16] | 逯进. 寻租、权力腐败与社会福利——基于公共品供给的视角[J]. 财经研究, 2008(9): 122–131. DOI:10.3969/j.issn.1001-9952.2008.09.012 |

| [17] | 罗党论, 佘国满, 陈杰. 经济增长业绩与地方官员晋升的关联性再审视——新理论和基于地级市数据的新证据[J]. 经济学(季刊), 2015(3): 1145–1172. |

| [18] | 罗知, 李浩然. “大气十条”政策的实施对空气质量的影响[J]. 中国工业经济, 2018(9): 136–154. |

| [19] | 石大千, 丁海, 卫平, 等. 智慧城市建设能否降低环境污染[J]. 中国工业经济, 2018(6): 117–135. |

| [20] | 苏昕, 周升师. 双重环境规制、政府补助对企业创新产出的影响及调节[J]. 中国人口•资源与环境, 2019(3): 31–39. |

| [21] | 陶然, 苏福兵, 陆曦, 等. 经济增长能够带来晋升吗? ——对晋升锦标竞赛理论的逻辑挑战与省级实证重估[J]. 管理世界, 2010(12): 13–26. |

| [22] | 王书斌, 徐盈之. 环境规制与雾霾脱钩效应——基于企业投资偏好的视角[J]. 中国工业经济, 2015(4): 18–30. |

| [23] | 王勇, 郝翠红, 施美程. 环境污染激发公众环境关注了吗?[J]. 财经研究, 2018(11): 106–124. |

| [24] | 王永钦, 李蔚, 戴芸. 僵尸企业如何影响了企业创新? ——来自中国工业企业的证据[J]. 经济研究, 2018(11): 99–114. DOI:10.3969/j.issn.1672-5719.2018.11.101 |

| [25] | 温忠麟, 张雷, 侯杰泰, 等. 中介效应检验程序及其应用[J]. 心理学报, 2004(5): 614–620. |

| [26] | 吴健生, 许娜, 张曦文. 中国低碳城市评价与空间格局分析[J]. 地理科学进展, 2016(2): 204–213. |

| [27] | 徐辉, 杨烨. 财政分权对环境污染异质性影响的门槛效应研究[J]. 软科学, 2017(11): 83–87. |

| [28] | 杨其静, 郑楠. 地方领导晋升竞争是标尺赛、锦标赛还是资格赛[J]. 世界经济, 2013(12): 130–156. |

| [29] | 姚洋, 张牧扬. 官员绩效与晋升锦标赛——来自城市数据的证据[J]. 经济研究, 2013(1): 137–150. |

| [30] | 叶金珍, 安虎森. 开征环保税能有效治理空气污染吗[J]. 中国工业经济, 2017(5): 54–74. |

| [31] | 原毅军, 谢荣辉. 产业集聚、技术创新与环境污染的内在联系[J]. 科学学研究, 2015(9): 1340–1347. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2015.09.007 |

| [32] | 张彩云, 苏丹妮, 卢玲, 等. 政绩考核与环境治理——基于地方政府间策略互动的视角[J]. 财经研究, 2018(5): 4–22. |

| [33] | 张华. “绿色悖论”之谜: 地方政府竞争视角的解读[J]. 财经研究, 2014(12): 114–127. |

| [34] | 张可, 汪东芳. 经济集聚与环境污染的交互影响及空间溢出[J]. 中国工业经济, 2014(6): 70–82. |

| [35] | 张伟, 李国祥. 中国环境保护投资对可持续发展的影响研究[J]. 中国人口•资源与环境, 2016(10): 25–33. |

| [36] | 张宇, 蒋殿春. FDI、环境监管与工业大气污染——基于产业结构与技术进步分解指标的实证检验[J]. 国际贸易问题, 2013(7): 102–118. |

| [37] | 郑石明. 环境政策何以影响环境质量? ——基于省级面板数据的证据[J]. 中国软科学, 2019(2): 49–61. DOI:10.3969/j.issn.1002-9753.2019.02.005 |

| [38] | 周黎安. 中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J]. 经济研究, 2007(7): 36–50. |

| [39] | 朱小会, 陆远权. 开放经济、环保财政支出与污染治理——来自中国省级与行业面板数据的经验证据[J]. 中国人口•资源与环境, 2017(10): 10–18. |

| [40] | Adewuyi A O. Effects of public and private expenditures on environmental pollution: A dynamic heterogeneous panel data analysis[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016, 65: 489–506. DOI:10.1016/j.rser.2016.06.090 |

| [41] | Bostan I, Onofrei M, Dascălu E D, et al. Impact of sustainable environmental expenditures policy on air pollution reduction, during European integration framework[J]. The Amfiteatru Economic Journal, 2016, 18(42): 286–302. |

| [42] | Chiou T Y, Chan H K, Lettice F, et al. The influence of greening the suppliers and green innovation on environmental performance and competitive advantage in Taiwan[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2011, 47(6): 822–836. DOI:10.1016/j.tre.2011.05.016 |

| [43] | Fölster S, Nyström J. Climate policy to defeat the green paradox[J]. AMBIO, 2010, 39(3): 223–235. DOI:10.1007/s13280-010-0030-7 |

| [44] | Fredriksson P G, List J A, Millimet D L. Bureaucratic corruption, environmental policy and inbound US FDI: Theory and evidence[J]. Journal of Public Economics, 2003, 87(7-8): 1407–1430. DOI:10.1016/S0047-2727(02)00016-6 |

| [45] | Fredriksson P G, Millimet D L. Strategic interaction and the determination of environmental policy across U.S. states[J]. Journal of Urban Economics, 2002, 51(1): 101–122. DOI:10.1006/juec.2001.2239 |

| [46] | Greenstone M, Hanna R. Environmental regulations, air and water pollution, and infant mortality in India[J]. American Economic Review, 2014, 104(10): 3038–3072. DOI:10.1257/aer.104.10.3038 |

| [47] | Grossman G M, Krueger A B. Economic growth and the environment[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1995, 110(2): 353–377. DOI:10.2307/2118443 |

| [48] | Holdren J P, Ehrlich P R. Human population and the global environment[J]. American Scientist, 1974, 62(3): 282–292. |

| [49] | Holzinger K, Sommerer T. ‘Race to the bottom’ or ‘race to brussels’? Environmental competition in Europe[J]. Journal of Common Market Studies, 2011, 49(2): 315–339. DOI:10.1111/j.1468-5965.2010.02135.x |

| [50] | Jalil A, Feridun M. The Impact of growth, energy and financial development on the environment in China: A cointegration analysis[J]. Energy Economics, 2011, 33(2): 284–291. DOI:10.1016/j.eneco.2010.10.003 |

| [51] | Jorgenson D W, Wilcoxen P J. Environmental regulation and U.S. economic growth[J]. RAND Journal of Economics, 1999, 21(2): 314–340. |

| [52] | Lazear E P, Rosen S. Rank-order tournaments as optimum labor contracts[J]. Journal of Political Economy, 1981, 89(5): 841–864. DOI:10.1086/261010 |

| [53] | Levinsohn J, Petrin A. Estimating production functions using inputs to control for unobservables[J]. The Review of Economic Studies, 2003, 70(2): 317–342. DOI:10.1111/1467-937X.00246 |

| [54] | Li H B, Zhou L A. Political turnover and economic performance: The incentive role of personnel control in China[J]. Journal of Public Economics, 2005, 89(9-10): 1743–1762. DOI:10.1016/j.jpubeco.2004.06.009 |

| [55] | Porter M E, Van Der Linde C. Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship[J]. Journal of Economic Perspectives, 1995, 9(4): 97–118. DOI:10.1257/jep.9.4.97 |

| [56] | Satterthwaite D. The implications of population growth and urbanization for climate change[J]. Environment and Urbanization, 2009, 21(2): 545–567. DOI:10.1177/0956247809344361 |

| [57] | Sinn H W. Public policies against global warming: A supply side approach[J]. International Tax and Public Finance, 2008, 15(4): 360–394. DOI:10.1007/s10797-008-9082-z |

| [58] | Smulders S, Tsur Y, Zemel A. Announcing climate policy: Can a green paradox arise without scarcity?[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2012, 64(3): 364–376. DOI:10.1016/j.jeem.2012.02.007 |

| [59] | Vogel D. Trading up: Consumer and environmental regulation in a global economy[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995. |

| [60] | Woods N D. Interstate competition and environmental regulation: A test of the race-to-the-bottom thesis[J]. Social Science Quarterly, 2006, 87(1): 174–189. DOI:10.1111/j.0038-4941.2006.00375.x |

| [61] | Zhao X F, Li H M, Wu L, et al. Implementation of energy-saving policies in China: How local governments assisted industrial enterprises in achieving energy-saving targets[J]. Energy Policy, 2014, 66: 170–184. DOI:10.1016/j.enpol.2013.10.063 |