2020第46卷第4期

2. 暨南大学 产业经济研究院,广州 510632

2. Institute of Industrial Economics,Jinan University,Guangzhou 510632,China

一、引 言

自2017年第十九次全国党代会首次提出高质量发展以来,全国各界高度重视、积极讨论,目前中国特色社会主义进入了一个新时代,我国经济发展也进入了一个新的阶段。在众多解读高质量发展内涵的视角中,公平与效率是不可或缺的重要角度,该视角研究指出,实现高质量发展的核心要义是建立在更加公平基础上的高效率和实现资源配置优化。公共部门工资及其改革因涉及政府效率、收入再分配和资源优化配置等重要问题,在高质量发展讨论中受到了关注。若公共部门工资偏低,在市场的作用下高质量员工会竞相离开,从而使得国家的管理和公共服务质量下降;而若公共部门偏高,则可能意味着政府将税收过多用于员工工资,资源配置有进一步优化的空间。

在学界,学者们对公共部门工资一直颇为关注,但研究者们往往关注的是广义的公共部门,即将政府机关与事业单位归为一类,探讨他们与其他部门员工的工资差异。国内文献采用这类做法主要有两个原因:一是数据可得性限制。已有的实证研究中,讨论我国各部门间工资差异的文献大部分基于调查数据(如尹志超和甘犁,2009;张义博,2012),而在我国以往的调查数据中政府机关与事业单位归为一类,无法分离。二是受国外文献影响。国外文献探讨涉及公共部门工资问题时往往探讨的是广义公共部门与非公共部门的工资差异,很多国家无事业单位设置,但是在我国情况却有所不同。根据张光(2014)估算,若将政府机关与事业单位归为同一部门,政府机关人数仅占一半,事业单位编制人员占比则接近30%。①然而,我国事业单位在经过近十几年来的一系列工资改革②后,工资制度方面与政府机关有了很大的不同,此时探讨公共部门的工资与改革问题还将政府机关与事业单位员工混在一起就值得商榷。在这一背景下,本文将采用狭义公共部门定义,即仅包含政府机关,利用中国家庭追踪调查的数据特点,结合科学的方法深入探讨以下两个重要问题:我国公共部门员工工资是否显著比其他部门员工低?我国公共部门工资调整幅度的合理范围是多少?

为回答这些问题,我们主要面临的挑战有两个。一是数据可得性限制。我国以前的代表性调查数据无法分离政府机关与事业单位,例如:城镇住户调查(UHS)就业情况中仅有全民所有制单位选项,从而无法分离政府机关与事业单位员工;在2004年以前的中国家庭健康调查(CHNS)数据中,政府机关与国有企事业单位为同一选项,也无从分离。于是,以往的研究中鲜有出现单独研究狭义公共部门工资的文献。而在本文中,我们将用到的数据为中国家庭追踪调查(CFPS),该调查中个体工作机构属性被详细分成十六类,政府机关与事业单位均单独为一类,这使得本文研究狭义公共部门工资成为可能。二是对照组可比性限制。众所周知,除工资外,我国政府机关与企业部门在员工福利和社会保障方面存在很大的差异,因此简单地比较两部门的工资差异所得到的工资改革建议极可能会带来一些误导,甚至造成严重的后果。可见,为政府机关找到一个合适的对照组,是探讨狭义公共部门工资问题的关键所在。为解决这个关键问题,我们对合适对照组的要求较高:与狭义公共部门相比,除工资存在差异外,其他方面如工作稳定性、工作时间和社会福利等均无显著差异。在这种高要求下,本文认为我国事业单位的特殊性使其能成为公共部门的合适对照。根据1998年国务院发布的《事业单位登记管理暂行条例》的定义,我国事业单位是指为了社会公益目的,由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的,从事教育、文化和卫生等活动的社会服务组织。由于我国事业单位源于公共部门这一历史特殊性,其在组织形式和社会福利等方面均与公共部门基本相似,不同的是随着上文中提到的一系列事业单位工资改革的展开,事业单位工资开始市场化,从而在中国劳动市场上形成了两个除工资制度存在差异外其他方面差异甚微的部门。

克服了这两大挑战后,本文将针对上文提到的几个重要问题进行讨论。具体而言,首先,我们用数据证实我国公共部门与其他部门员工之间确实存在工资差异。数据回归结果显示:年工资方面,公共部门工资比事业单位低了10.3%,比国有企业低了19.9%,比私有企业也低了近12%,这些差距均在5%的置信水平上显著;不仅如此,考虑工作时间后,公共部门工资偏低的现象依然显著,与事业单位、国有企业之间的工资差距分别为16.2%和16.7%。其次,我们详细探讨了这些工资差距背后的原因。在劳动市场部门间流动无摩擦力且市场均衡的假设下,我们认为各部门间员工的效用应该相同。既然公共部门工资偏低,那么公共部门能带来效用的其他方面,比如保险、补贴、其他劳动收入、工作满意度和社会地位等,是否好于其他部门,从而吸引了劳动力涌向公共部门呢?数据表明,公共部门与其他部门之间的工资差异并不能用这些“效用补偿”因素来解释。那么,是否存在遗漏因素或不可观测因素导致了公共部门员工甘愿接受较低工资呢?比如工作稳定性、部门内收入公平性等。如果真是如此,那么我们应该看到有公共部门员工的家庭由于甘愿接受了较低工资,因此其消费水平或财富储蓄水平也应受到影响。但是,数据却显示家庭成员在公共部门与其他部门的分布情况仅对家庭收入有影响,而对家庭消费与财富无显著影响,并且对家庭消费比的影响仅出现在有管理职务的公共部门员工中。这些发现表明,“家庭分工假说”和“低消费假说”也不能解释工资差异。因此,在劳动力市场出清的前提假设下,我们就可以估算出公共部门工资改革的合理调整范围。

本文的贡献主要体现在两个方面:首先,我们首次利用详尽的微观数据,用一个新的研究框架系统地探讨了公共部门工资水平偏低的原因,这和已有文献更多从宏观角度进行估算相比是一个非常有力的补充。其次,从研究方法上,本文为公共部门提供了一个非常好的对照组−事业单位,这一对照组的选取能让我们排除一系列可能产生效用补偿的因素,如保险、补贴、其他劳动收入、工作满意度和社会地位等,同时我们也利用其排除了“家庭劳动分工”和“低消费”两个假说,这一新的框架能够让我们排除上述因素之后更准确地测算公共部门工资偏低的幅度,进而为下一步的公共部门市场化工资改革提供更为准确的估计。该方法具有一定的普遍意义,为研究部门工资改革提供了一个新框架,并揭示了部门间收入分配的新特点,有利于进一步推进工资水平的市场化改革。

本文接下来的安排如下:第二小节综述文献;第三小节介绍数据;第四小节探讨公共部门与其他部门的工资差异;第五小节分析产生工资差异的原因;第六小节总结全文。

二、文献综述

在我国,公共部门是否存在工资溢价存在争议。一方面,有研究发现我国公共部门存在溢价。尹志超和甘犁(2009)用CHNS数据证明了2000年以后我国公共部门工资溢价为正,即公共部门工资偏高。张义博(2012)则在尹志超和甘犁(2009)的基础上将研究年份范围从2006年扩展至2009年,结论基本一致。③张光(2014)则用案例分析的方式结合中国官方发布的统计数据得出:在中国,一个地区的经济越发达,其公务人员工资水平越可能高于企业人员;反之,经济越落后,公务人员的工资水平越可能低于企业人员。另一方面,我国公共部门滞后于市场的刚性工资制度会使其员工工资远低于其他部门。但是,这一观点在我国现有文献中的实证证据非常少。仅刘学良(2015)用中国家庭追踪调查2012年数据结合工资差异分解的方式得到我国公共部门工资低于非公共部门的结论,且发现这一工资差异的不合理解释部分主要出现在工资水平的高分位。

不仅在我国,公共部门工资溢价问题在世界各国均为研究热点问题。Shapiro和Stelcner(1989)用加拿大的人口调查数据证明了公共部门存在工资溢价,并将这一工资差异分解成两部分−禀赋差异与租金差异。而Dustmann和Soest(1998)的研究则表明,德国公共部门并不存在工资溢价,且公共部门的工资显著性比私有企业低。此后,考虑到个人在不同部门工作的选择上可能存在内生性,Gaag和Vijverberg(1988)与Van Ophem(1993)等开始使用Heckman样本选择模型研究公共部门与其他部门的工资差异。进一步地,考虑到不同工资分布位置上部门间差异可能会有所不同,分位回归(Quantile Regression)方法也被用于研究这一问题。Hyder和Reilly(2005)利用分位回归的方法分析巴基斯坦数据得出结论:公共部门工资高于私有部门且这一差异随着部门内工资分布的百分位上升而减少。而Gorodnichenko和Peter(2007)则得到了不同的结果,他们用乌克兰数据证实了公共部门会比私有部门工资低,且这一差值随着工资分布百分位的上升而有所增加。除此之外,Robinson和Tomes(1984)、Jürges(2002)以及Borjas(2002)还发现,公共部门的工资溢价存在性别差异,公共部门的工资溢价现象主要出现在女性中。

与现有文献不同的是,首先,针对我国现状,本文的研究重点不是整个广义公共部门,而仅是狭义公共部门,即政府机关。虽然公共部门是一个向全体社会成员提供法定服务的组织整体,但是随着中国经济改革的进程,这个整体中事业单位部分的工资制度经过几次改革,制度刚性导致的问题已经不再突出。与此同时,政府机关的工资制度则改革步伐较缓、问题依然突出,使得目前我国社会舆论也更多地关注狭义公共部门的工资问题,而非公共部门整体的工资问题。遗憾的是,这种实时的舆论关注在学术领域还未得到及时响应。因此,本文将在以往研究的基础上,响应社会舆论关注焦点,首次用严谨的计量回归方法探讨我国公共部门的工资问题,为我国进行中的公共部门工资改革提供有力的可行性建议。不仅如此,本文的结论力证了我国公共部门工资偏低的观点,为我国公共部门工资溢价研究贡献了新的实证证据,弥补了现有文献中实证证据的不足。

其次,本文并没有像现有研究中国公共部门工资的文献一样,仅停留于证实公共部门工资偏低的结果,而是进一步地基于劳动供给者的理性假设前提,深入研究了公共部门工资偏低的可能原因,为公共部门工资改革提供建议。近些年,在我国经济迅速增长的大背景下,公共部门工资偏低极可能是制度刚性带来的结果,因此公共部门工资改革需要根据劳动市场环境相应上调工资水平。这一建议似乎无可厚非,但是结合劳动市场上公共部门岗位劳动供给供过于求的事实,公共部门工资的简单上调会让这种供过于求的现象更加严重,从而对整个中国劳动市场造成严重扭曲,最终将长期影响中国的经济发展。可见,探究公共部门工资偏低背后的事实,探索公共部门工资调整合理范围以防矫枉过正,比证实公共部门工偏低的现象更具有现实指导意义。

三、数据与变量

本文的数据来自于由北京大学中国社会科学调查中心(ISSS)实施的中国家庭追踪调查(简称CFPS,下同)。样本覆盖面高达25个省(市、自治区)。CFPS于2010年正式开展访问,每两年一次追踪调查。为确保公共部门与事业单位在除工资外的其他方面差异甚微,我们将数据年份限定在事业单位2006年工资改革之后和《事业单位人事管理条例》实施保险制度改革之前,这样CFPS仅2010年与2012年数据符合要求,又考虑到2012年为追踪访问为主,数据信息没有2010年丰富,且两年时间内观测个体在部门间的流动很少、个体信息变化不大,于是本文将主要在2010年成人调查数据基础上展开。

本文将样本限定在有工作且非自己经营的成人。根据研究需要,我们按照工作单位属性将样本分成了四组:公共部门、事业单位、国有企业和私有企业。本文将四部门定义如下:公共部门仅包括公共部门、党政机关、人民团体和军队,④事业单位包括国有、集体事业单位和院、科研院所,国有企业指国有企业或国有控股企业。而私有企业则包括股份合作企业、联营企业,有限责任公司、股份有限公司,私营企业,港、澳、台商投资企业以及外商投资企业。考虑研究目标为狭义公共部门工资,本文将事业单位与政府机关分离,用事业单位作为公共部门的理想对照组来探讨我国公共部门的工资问题。在我国,事业单位是指国家为了社会公益目的,由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的,从事教育、科技、文化和卫生等活动的社会服务组织。事业单位作为行政单位的下属机构,其特殊性在于工作稳定性和社会保障方面跟公共部门基本保持一致,而工资制度方面则比公共部门更加灵活,且在工资制度上具有一定的自主权。正是这样一种特殊性给本文提供了理想的对照组,进而可以研究公共部门的收入问题。由于本文重点在于探究公共部门工资问题,因此我们将公共部门与其他三个部门的工资⑤进行比较,而有工作但不属于这四个部门的样本将不进入本文的主要回归。最终,本文回归的样本中公共部门、事业单位、国有企业和私有企业比例分别为10.94%、13.57%、18.96%和56.53%。⑥

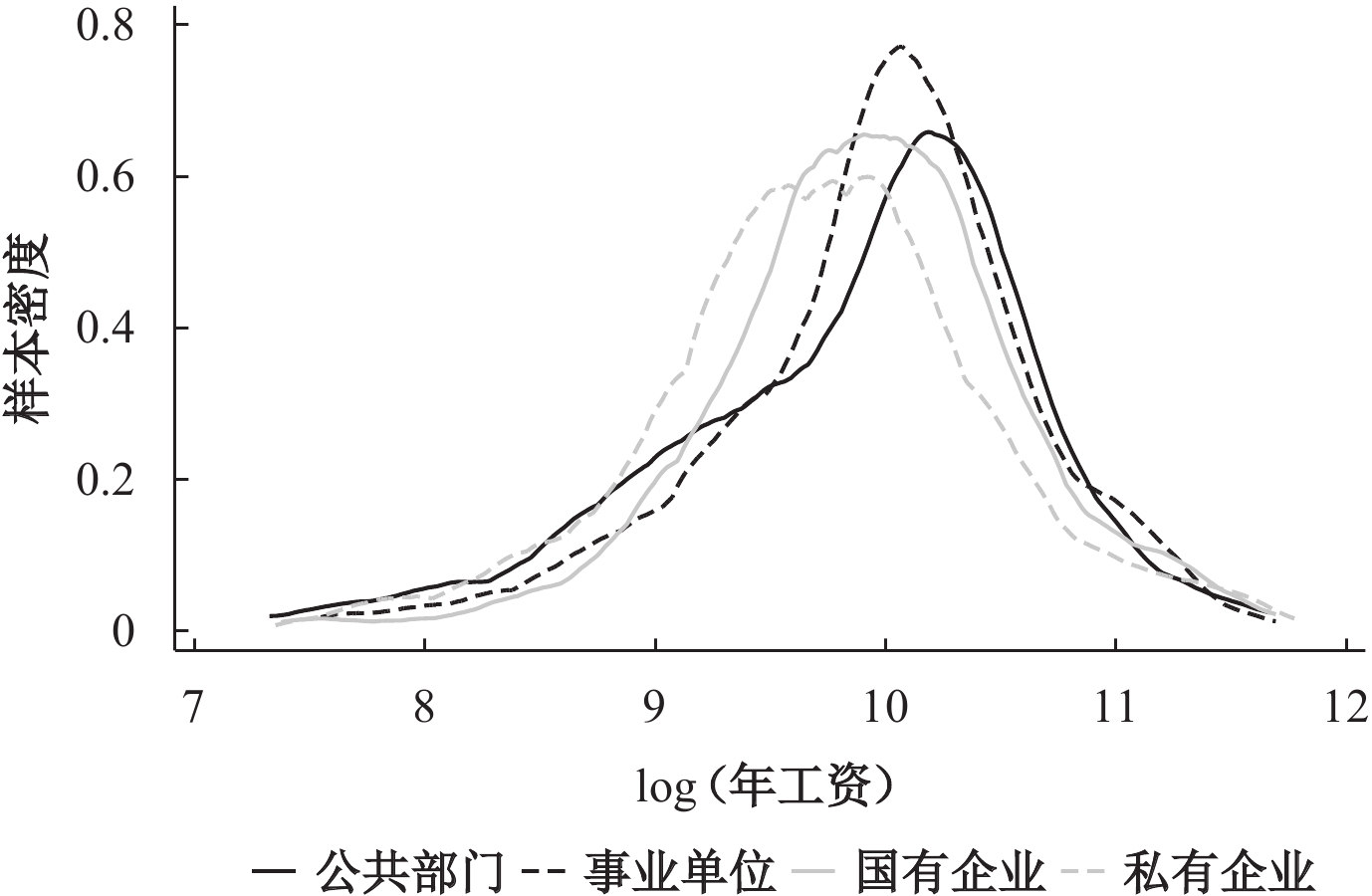

为准确度量各个部门的工资差异,本文还控制了一些其他变量。一方面,不同部门人力资本本身可能存在差异(Shapiro和Stelcner,1989),因此本文在回归中控制了人力资本变量、性别、教育年限、年龄、工作经验和健康状况(BMI指数,具体在回归中以健康为基准组,利用BMI指数生成偏瘦、偏胖和超重三个虚拟变量)。另一方面,不同工作环境下的工作也会有工资差异,因此本文控制了员工工作环境,共6个虚拟变量。此外,为控制地区差异,本文还控制了城镇地区虚拟变量和省一级虚拟变量。具体变量定义见表1。表2是本文数据的描述性统计。从表2中可以看到,无论是年工资还是小时工资,事业单位和国有企业均比公共部门高。但与此同时,公共部门员工教育年限仅次于事业单位,年龄和工作经验年限则是四个部门中均值最高的。且从工作环境的虚拟变量来看,表2还显示出,不同部门工作环境分布有着很大的不同,这意味着不同部门的工作内容也有着很大差异。图1为工资在四个部门的分布比较,可以看出公共部门与其他部门一样均为单峰分布,无特殊分布情况。

| 变量名 | 定义 |

| 公共部门 | 虚拟变量,1为工作单位是公共部门、党政机关、人民团体、军队 |

| 事业单位 | 虚拟变量,1为工作单位是国有、集体事业单位、院、科研院所 |

| 国有部门 | 虚拟变量,1为工作单位是国有企业、国有控股企业 |

| 私有部门 | 虚拟变量,1为工作单位是股份合作企业或联营企业、有限责任公司或股份有限公司、私营企业及港、澳、台商投资企业以及外商投资企业 |

| 年工资 | 元/年,用月平均工资与平均每月的浮动工资、加班费以及各种补贴和奖金之和乘以工作月数再加上年终奖得到 |

| 小时工资 | 元/小时,用年工资除以工作月数除以月工作天数再除以平均天工作小时数 |

| 教育年限 | 年,由访问者对完成各项学历所用时间的回答加总算出 |

| 年龄 | 岁,访问年份减去出生年份 |

| 工作经验 | 年,2010减去最后所受教育毕业年份 |

| BMI指数 | 体重(kg)除以身高(m)的平方,生成虚拟变量时,以健康为基准组,生成偏瘦、偏胖和超重三个虚拟变量 |

| 工作环境 | 虚拟变量,将工作场所分成七类:户外、车间、室内营业场所、办公室、家里、运输工具内、其他,以户外为基准组生成6个虚拟变量 |

| 城镇地区 | 虚拟变量,1为城镇地区(与乡村地区相对) |

| 婚姻状况 | 虚拟变量,0未婚、离婚或丧偶,1在婚或同居 |

| 父母中最高教育年限 | 年,父亲母亲所受教育年限的最高值 |

| 家中其他工作人数 | 人,将家庭中上班的人数加总后减去1记为某观测样本家中其他工作人数 |

| 家中小孩个数 | 人,将家庭中小于18岁的人数加总 |

|

| 图 1 各部门工资分布图 |

| (1)公共部门 | (2)事业单位 | (3)国有企业 | (4)私有企业 | ||||||

| 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | ||

| 基本情况 | 年工资 | 24 793.090 | 21 811.900 | 26 308.740 | 25 017.910 | 26 210.470 | 31 362.990 | 21 861.370 | 25 897.070 |

| 小时工资 | 12.134 | 10.175 | 14.410 | 17.574 | 14.064 | 39.700 | 10.577 | 13.625 | |

| 教育年限 | 11.637 | 4.539 | 12.802 | 3.935 | 10.880 | 3.518 | 9.505 | 4.055 | |

| 男性 | 0.664 | 0.473 | 0.524 | 0.500 | 0.686 | 0.464 | 0.564 | 0.496 | |

| 工作经验 | 17.349 | 12.584 | 14.035 | 11.329 | 18.176 | 11.576 | 15.923 | 11.316 | |

| 年龄 | 42.458 | 10.385 | 39.033 | 10.384 | 38.693 | 9.920 | 35.508 | 10.669 | |

| 城镇地区 | 0.787 | 0.410 | 0.803 | 0.398 | 0.863 | 0.345 | 0.681 | 0.466 | |

| 是否换工作 | 0.051 | 0.219 | 0.033 | 0.180 | 0.049 | 0.216 | 0.103 | 0.305 | |

| 已婚 | 0.884 | 0.320 | 0.854 | 0.353 | 0.829 | 0.377 | 0.771 | 0.420 | |

| 父母最高教育年限 | 6.431 | 5.309 | 7.386 | 5.097 | 7.143 | 5.056 | 6.352 | 4.604 | |

| 家中其他工作人数 | 0.646 | 0.730 | 0.643 | 0.650 | 0.595 | 0.671 | 0.699 | 0.781 | |

| 家中小孩个数 | 0.592 | 0.664 | 0.659 | 0.692 | 0.571 | 0.650 | 0.717 | 0.768 | |

| 工作环境 | 户外 | 0.206 | 0.405 | 0.111 | 0.315 | 0.189 | 0.392 | 0.124 | 0.330 |

| 车间 | 0.013 | 0.112 | 0.045 | 0.208 | 0.260 | 0.439 | 0.371 | 0.483 | |

| 室内营业场所 | 0.073 | 0.260 | 0.119 | 0.324 | 0.151 | 0.358 | 0.190 | 0.392 | |

| 办公室 | 0.610 | 0.488 | 0.553 | 0.498 | 0.258 | 0.438 | 0.213 | 0.410 | |

| 家里 | 0.011 | 0.104 | 0.003 | 0.054 | 0.003 | 0.056 | 0.005 | 0.067 | |

| 运输工具内 | 0.022 | 0.146 | 0.028 | 0.165 | 0.049 | 0.216 | 0.036 | 0.187 | |

| 其他 | 0.066 | 0.248 | 0.141 | 0.348 | 0.089 | 0.285 | 0.062 | 0.240 | |

四、公共部门工资

在本小节,本文首先在去除人力资本和工作环境等差异后,以公共部门为基准组,通过OLS回归检验事业单位、国有企业和私有企业与基准组的工资差异,探讨我国公共部门工资是否存在偏低的现象。回归方程如下:

| $\begin{aligned} \log (wag{e_i}) = & {\alpha _0} + {\alpha _1} Ins{t_i} + {\alpha _2} {SOE_i} \\ & + {\alpha _3} Pr{i_i} + \beta {X_i} + {\varepsilon _i} \end{aligned} $ | (1) |

其中,wagei是指个人i在2010年时的年工资。Insti、SOEi和Prii分别为事业单位、国有企业和私有企业的虚拟变量,Xi是上文中提到的其他控制变量,包括性别、教育年限、年龄、年龄的平方、工作经验年限和平方项、BMI指数的3个虚拟变量、工作环境的6个虚拟变量、城镇地区虚拟变量、省虚拟变量。

表3是方程(1)的回归结果。首先,本文探究了四个部门间的年工资差异。从表3中第1列可以看到:在仅控制各部门虚拟变量时,相比于公共部门来说,事业单位员工的年工资高8.3%,国有企业高6.2%但并不显著,私有企业则低了近13.7 %;在考虑各部门员工的人力资本特征后,这些差异发生了变化,事业单位与公共部门的工资差额上升至10.3%,国有企业与公共部门的差异则开始变得显著且数值也增加了3倍有余,私有企业与公共部门的工资差符号变成正向且系数显著。这意味着2010年的调查数据显示:相比于其他部门员工,我国公共部门工资统计上显著偏低,偏低幅度在10%以上;且公共部门人力资本高于其他部门员工,从而在未控制人力资本时公共部门与其他部门员工的工资差异并不明显,甚至可以看到公共部门工资高于私有企业员工工资的现象。⑦

| log(年工资) | log(小时工资) | |||

| (1)OLS(1) | (2)OLS(2) | (3)OLS(1) | (4)OLS(2) | |

| 事业单位 | 0.083* | 0.103** | 0.158*** | 0.162*** |

| (0.048) | (0.041) | (0.046) | (0.039) | |

| 国有企业 | 0.062 | 0.199*** | 0.026 | 0.167*** |

| (0.046) | (0.041) | (0.043) | (0.039) | |

| 私有企业 | −0.137*** | 0.121*** | −0.214*** | 0.043 |

| (0.041) | (0.039) | (0.038) | (0.037) | |

| 控制变量 | No | Yes | No | Yes |

| 样本量 | 4 695 | 4 121 | 4 674 | 4 103 |

| Adj-R2 | 0.013 | 0.295 | 0.032 | 0.363 |

| 注:括号中的是稳健标准误,*表示p<0.10,**表示p<0.05,***p<0.01;控制变量包括:教育年限、男性哑变量、工作经验、工作经验平方、年龄、年龄平方、BMI指数分类虚拟变量(以健康为基准组,生成偏瘦、偏胖、超重三个虚拟变量)、城镇地区哑变量、工作环境和省一级哑变量。表3至表8统同。 | ||||

一般情况下,我国公共部门通常按照《劳动法》施行标准工作时间,即劳动者每日工作8小时,平均每周工作40小时,每周至少一天休息日。而在其他部门特别是企业,员工往往需要根据生产的实际情况调整标准时间,最终使得工作时间超过标准工作时间。因此,考虑到公共部门的工作时间与其他部门存在较大差异,表3中第(1)和(2)列年工资的结果可能源于工作时间的差异。为验证这种可能性,本文将年工资换成小时工资,回归结果如表3中第(3)和(4)列所示。结果显示,事业单位员工小时工资比公共部门高16.2%且在1%的显著水平上显著,国有企业员工则高16.7%;但私有企业员工与公共部门的工资差异在考虑工作时间后显著性消失。对比第(2)列与第(4)列结果可见,工作时间虽然或许能完全解释私有企业员工与公共部门的工资差异,但却仅能解释部分国有企业员工与公共部门的工资差异,完全解释不了公共部门与事业单位员工的工资差异。

考虑到方程(2)的OLS回归不能探讨不同收入分位点上各工作部门的工资差异,且OLS方法受异常值影响较大,因此,我们在表4中列出了分位回归结果。年工资方面,公共部门与其他部门,特别是与事业单位的差异集中体现在高分位,且有随工资分位越高差异越大的趋势。数据显示,20—40分位中,公共部门与事业单位差异均不显著;50分位中,事业单位年工资在95%的显著性上高出公共部门7.5%,80分位时这一显著性差异上升至10.9%。小时工资方面,在各分位上事业单位均与公共部门有着显著的工资差异,且这一显著性差异也呈现出随工资分位数增长而提高的趋势,90分位时事业单位的小时工资显著地高出公共部门18.6%。表4表明,基准回归结果并没有受到异常值影响,且我国公共部门与其他部门的工资差异呈现出随工资分布分位上升而增长的趋势。

| log(年工资) | log(小时工资) | |||||

| 事业单位 | 国有企业 | 私有企业 | 事业单位 | 国有企业 | 私有企业 | |

| 10分位 | 0.201** | 0.206* | 0.148 | 0.179** | 0.183*** | 0.059 |

| (0.081) | (0.106) | (0.096) | (0.077) | (0.071) | (0.076) | |

| 20分位 | 0.092 | 0.131** | 0.071 | 0.171** | 0.081 | −0.004 |

| (0.067) | (0.060) | (0.066) | (0.069) | (0.058) | (0.065) | |

| 30分位 | 0.073 | 0.102** | 0.035 | 0.109*** | 0.067* | −0.025 |

| (0.045) | (0.046) | (0.049) | (0.041) | (0.039) | (0.043) | |

| 40分位 | 0.063 | 0.119*** | 0.021 | 0.120*** | 0.101** | −0.023 |

| (0.041) | (0.034) | (0.038) | (0.030) | (0.041) | (0.045) | |

| 50分位 | 0.075** | 0.113*** | 0.048 | 0.105*** | 0.100*** | −0.044 |

| (0.036) | (0.032) | (0.033) | (0.025) | (0.031) | (0.041) | |

| 60分位 | 0.061** | 0.126*** | 0.042 | 0.102*** | 0.153*** | −0.005 |

| (0.027) | (0.033) | (0.035) | (0.032) | (0.040) | (0.044) | |

| 70分位 | 0.073** | 0.167*** | 0.114*** | 0.142*** | 0.187*** | 0.037 |

| (0.030) | (0.046) | (0.037) | (0.036) | (0.044) | (0.051) | |

| 80分位 | 0.109** | 0.210*** | 0.162*** | 0.152*** | 0.196*** | 0.028 |

| (0.046) | (0.052) | (0.048) | (0.049) | (0.060) | (0.067) | |

| 90分位 | 0.060 | 0.171*** | 0.142** | 0.186** | 0.212*** | 0.096 |

| (0.048) | (0.065) | (0.066) | (0.079) | (0.080) | (0.086) | |

| 样本量 | 4 121 | 4 103 | ||||

综上所述,本文的回归显示,我国公共部门确实跟其他部门员工存在工资差异,年工资差异在1%的水平上高达10%以上,小时工资差异尽管在幅度上有所变化但依然显著。这个结论似乎与现有一些文献结论相悖,如张义博(2012)和刘瑶(2012)等用CHNS数据证明了中国公共部门工资在1989—1997年期间低于非公共部门工资,而在2000—2009年期间高于非公共部门工资。其实,结论差异的主要原因在于对主要变量的分类不同,张义博(2012)和刘瑶(2012)等均将公共部门定义为包括公共部门、事业单位和国有企业。如果按照他们的分类,从本文的结果中也可以看到相似的结论。⑧但由于本文着重于探讨狭义公共部门工资,因此更倾向于选择将他们定义中的三个部门分开并将另两个部门作为对照组。

五、原因解释

在劳动市场中,其他条件相同的情况下,劳动供给者肯定会向工资高的劳动需求方流动。然而,目前我国却出现了一个与此推论完全相反的现象:在我国,公共部门工资偏低,但每年公共部门考试从来都是人山人海。那么,在这工资偏低的背后,吸引大量劳动力涌向公共部门的因素是什么?为了回答这一疑问,我们尝试从以下三个方面讨论:首先,我们考虑了保险、补贴、工作满意度等一系列的“工资补偿效应”。其次,我们探讨了出现工资差异背后的原因是否来自“家庭分工”或者“低消费”假说。最后,我们基于工资差异,揭示了部门间收入分配问题,并对市场化工资改革给出了合理的估算。

(一)“工资补偿效应”

1. 保险

公共部门可能为员工提供更多的保险。面对未来的不确定性冲击,如疾病等,劳动供给者为使未来净收入较为稳定,可能会为一份有更多保险的工作而放弃在工资上的部分补偿。为检验这一可能性,本文在回归方程(1)的基础上将因变量换成员工是否有保险,⑨在控制个人特征变量后检验员工在保险方面是否存在部门差异,结果如表5第1行所示。本文确实从结果中看到,私有企业的保险覆盖率显著性低于公共部门,这也意味着保险可能可以解释部分公共部门与私有企业之间的工资差异。然而结果也显示,事业单位、国有企业与公共部门在保险方面并没有显著差异,因此保险并不能解释公共部门与事业单位及国有企业之间的员工工资差异。

| 因变量 | 事业单位 | 国有企业 | 私有企业 | 样本量 | Pseudo-R2/Adj-R2 |

| 有保险/Probit/ | 0.080 | 0.185 | −0.267** | 4 322 | 0.102 |

| (0.124) | (0.118) | (0.105) | |||

| 实物补贴/Tobit,ll(0)/ | 133.986 | 213.511* | −158.916* | 4 359 | 0.006 |

| (103.973) | (114.365) | (93.806) | |||

| 有第二职业/Probit/ | −0.074 | −0.203 | 0.165 | 4 300 | 0.060 |

| (0.151) | (0.148) | (0.131) | |||

| 第二职业收入/Tobit,ll(0)/ | −2 786.500 | −4 316.964* | 728.476 | 4 399 | 0.022 |

| (2576.142) | (2 581.963) | (2 218.208) | |||

| 其他劳动收入/Tobit,ll(0)/ | −2 441.371 | −3 380.500 | −37.893 | 4 393 | 0.019 |

| (3 298.921) | (3 514.993) | (2 936.484) | |||

| log(个人总收入)/OLS/ | 0.154*** | 0.130*** | 0.055 | 4342 | 0.353 |

| (0.037) | (0.038) | (0.037) |

2. 补贴

公共部门可能会为员工提供更多除工资外的补贴,如实物补贴。结果如表5第2行回归所示,结果显示此假说不成立。因为,虽然私有企业补贴会比公共部门少,但事业单位与公共部门并无差异,国有企业甚至比公共部门有更多的实物补贴。可见补贴也非公共部门收入偏低的原因。

3. 其他收入

一般来说,公共部门上班时间比较固定,相比其他部门而言较短。可能由于宽裕的业余时间,公共部门员工更可能发展自己的第二职业,有额外收入,用来补偿在公共部门的低工资。但是,从表5中第3行和第4行的结果可以看到事实并非如此:四个部门间员工是否有第二职业并无差异,尽管在第二职业收入方面体现出了显著地高于国有企业员工。这也与我国公共部门管理制度相符,我国公共部门严格禁止员工拥有第二职业。除第二职业以外,本文还检验了其他劳动收入以及个人总收入在各部门间的差异。跟第二职业收入一样,公共部门与其他部门员工在其他劳动收入方面并不存在差异。而在个人总收入方面,公共部门依然低于事业单位和国有企业员工,幅度分别是15.3%和12.9%。这说明除第一职业以外,并没有其他收入可以让公共部门用来补偿其较低的工资收入。

4. 工作满意度

尽管客观可衡量的收入方面,公共部门似乎并没有其他渠道可以补偿其偏低的工资,但是公共部门的工作依然炙手可热,很自然的一个想法是:公共部门有更多其他因素带来的效用,比如闲暇时间和社会地位等。因此,本文利用CFPS中受访者关于工作的一些主观满意度来探究不同部门给员工带来的主观效用感受,结果如表6所示。在CFPS调查问卷中,满意度被分成5个等级,1代表非常不满意,5代表非常满意。

| 因变量 | 事业单位 | 国有企业 | 私有企业 | 样本量 | Pseudo-R2 |

| 工作整体 | −0.081 | −0.183*** | −0.139** | 4 404 | 0.033 |

| (0.068) | (0.067) | (0.061) | |||

| 工作收入 | 0.023 | −0.227*** | 0.026 | 4 401 | 0.024 |

| (0.071) | (0.069) | (0.063) | |||

| 工作安全性 | −0.047 | −0.042 | 0.039 | 4 404 | 0.045 |

| (0.067) | (0.064) | (0.060) | |||

| 晋升机会 | −0.132* | −0.089 | −0.062 | 4 381 | 0.019 |

| (0.068) | (0.067) | (0.062) | |||

| 前途的信心度 | 0.023 | −0.046 | 0.061 | 4 403 | 0.026 |

| (0.066) | (0.064) | (0.059) | |||

| 当地社会地位 | −0.038 | −0.336*** | −0.263*** | 4 405 | 0.049 |

| (0.066) | (0.067) | (0.062) | |||

| 生活满意程度 | 0.000 | −0.200*** | −0.128** | 4 404 | 0.022 |

| (0.065) | (0.065) | (0.061) | |||

| 未来信心程度 | −0.037 | −0.117* | 0.013 | 4 402 | 0.022 |

| (0.064) | (0.063) | (0.059) |

假如员工的效用函数中不仅包括消费,还包括生活质量、休息时间和社会地位,且公共部门的环境、工作时间和员工的社会地位均优于其他部门的话,那么员工在低工资的公共部门工作所获得的效用也可能会与其在高工资的其他部门工作所获得的效用相等,甚至超过其他部门。但是,从表6的结果可以看到:虽然在工作整体、社会地位及生活满意度方面,国有企业与私有企业在99%的置信度内显著地低于公共部门,但是事业单位与公共部门并无显著差异。另外,如果员工是风险规避的,那么一份安全的、未来不确定性少的工作也会给他们带来较高的效用。公共部门员工是否有这种额外的效用呢?据数据显示,答案也是否定的。从表6工作安全性、前途信心度、未来的信心程度结果可以看到,四个部门间并没有太大差异,仅在未来的信心程度上能看到公共部门比国有企业高。而工作收入方面,尽管公共部门工资低于其他三个部门,但其满意度却并无差异,甚至高于国有企业员工。工作整体方面亦如是。

从而在员工主观满意度方面,事业单位与公共部门非常接近,仅在晋升机会方面上略逊于公共部门,而其他方面则与公共部门无显著性差异,但在客观衡量的工资方面,事业单位员工工资远高于公共部门。对于这种低工资与高满意度同时存在于公共部门的现象,本文有两种可能的理解:一是公共部门的晋升机会给员工带来的效用完全弥补了该工作低工资带来的效用损失;二是其对工作收入的满意度来源于其真实的收入,即公共部门收入差异符合隐性收入假说。

(二)家庭分工与低消费假说

当然,还有一种可能:公共部门的配偶或其他家人更可能从事其他高收入的工作。由于家庭劳动分工不同,公共部门可能是那些需要有更多的时间投入到家庭事务中的家庭成员,从而对自己低工资的工作依然表现出了较高的满意度。即个人选择工作的决策是在家庭层面上最优化效用做出的,如果单看个人记录就会看到收入差异,然而在家庭层面收入却没有差异。为验证这一说法的真实性,本文分两步对数据进行了分析。第一步,查看配偶和父母的收入是否与受访人的工作单位有关,结果如表7所示:在控制了其他特征变量后,虽然国有企业与私有企业的员工配偶收入确实显著性低于公共部门,但是这一配偶收入差异并未在事业单位出现;且父母年收入在各部门间无显著性差异。这意味着家庭分工的假说依然无法解释事业单位员工与公共部门的工资差异。第二步,将个人数据汇总至家庭层面,看家庭中参与劳动市场的人员构成结构是否会影响家庭收入总和。具体做法是:①将家庭中个人总收入加总,再加上家庭财产收入、福利性收入以及其他收入,记为家庭总收入;②将家庭中不同部门的人数除以在四个部门工作的总人数算成比例,记为家庭参加工作的人员部门构成结构,控制家庭其他特征变量(四个部门工作总人数、家庭总人数、家庭中退休人数和小孩数等)后,看这一构成结构是否会影响家庭总收入。

| log(配偶年收入) | log(父母最高年收入) | |||

| (1)OLS(1) | (2)OLS(2) | (3)OLS(1) | (4)OLS(2) | |

| 事业单位 | 0.102 | −0.049 | 0.077 | −0.052 |

| (0.097) | (0.083) | (0.199) | (0.174) | |

| 国有企业 | −0.135 | −0.244*** | 0.240 | −0.034 |

| (0.094) | (0.082) | (0.193) | (0.172) | |

| 私有企业 | −0.131 | −0.191*** | 0.037 | −0.167 |

| (0.081) | (0.072) | (0.173) | (0.158) | |

| 控制变量 | No | Yes | No | Yes |

| 样本量① | 2 955 | 2 955 | 1 202 | 1 202 |

| Adj-R2 | 0.003 | 0.324 | 0.001 | 0.230 |

若上述假说成立,工作人员部门构成结构应该不会影响家庭总收入,即家庭总收入不会随着在公共部门工作的成员比例上升而下降。然而,数据显示结果并非如此。如表8第1列所示,事业单位、国有企业和私有企业的系数显著为正。这意味着,在其他因素相同情况下,假如家庭中只有一个人在这个四个部门工作,这个人从公共部门换到事业单位,其家庭收入就会上升13.5%。类似地,换到国有企业或私有企业,其家庭工资则会分别上升13.4%和6.5%。由此可见,家庭的总收入依然会随着家庭成员在不同部门的构成结构不同而不同。

| 因变量 | log(家庭年总收入),log(Y) | log(家庭年支出),log(C) | log(C/Y) | 汽车 | 电视 | 总财富 |

| 回归方法 | OLS | OLS | OLS | Probit | Probit | OLS |

| 单位 | 百万 | |||||

| 事业单位 | 0.135*** | 0.004 | −0.139* | −0.058 | 0.398 | −0.022 |

| (0.049) | (0.067) | (0.072) | (0.119) | (0.378) | (3.757) | |

| 国有企业 | 0.134*** | 0.008 | −0.145** | 0.010 | −0.037 | 5.554 |

| (0.048) | (0.060) | (0.063) | (0.115) | (0.285) | (8.429) | |

| 私有企业 | 0.064 | −0.077 | −0.156** | −0.024 | −0.026 | 3.353 |

| (0.047) | (0.058) | (0.062) | (0.106) | (0.265) | (5.177) | |

| 样本量 | 3 326 | 3 386 | 3 282 | 3 398 | 2 601 | 3 444 |

那么,在其他条件都相同的情况下,为什么公共部门愿意接受低工资,甚至家庭的低收入呢?如果只是因为公共部门工作能给员工带来除收入外的其他福利,或者本文在回归中忽略了一些其他不可观测的因素,那么在消费方面,本文也应该看到家庭工作人员部门构成结构的影响。然而,表8中家庭年支出一列的结果显示,家庭消费水平并不会因家庭成员的工作部门结构不同而有所差异,且将因变量由消费换成消费收入之比时,家庭成员中公共部门员工比例上升会显著增加家庭消费收入之比。这就意味着,虽然公共部门的工作使得个人收入和家庭收入都有所下降,但并不影响家庭消费水平。那么,是什么支撑了拥有低收入的人群同时保持了相当的消费水平呢?是因为公共部门工作稳定,不确定性较小,从而员工更愿意消费吗?如此,本文应该看到公共部门比例高的家庭积累的财富少,储蓄少,甚至耐用品也少。但是从表8中剩余的部分结果来看,这一假说并不成立,事业单位与公共部门基本在耐用品和总财富方面都无差异。⑪基于以上的分析,我们也排除了“家庭分工”或者“低消费”假说。

(三)公共部门工资改革估算

基于以上的分析框架,在劳动力市场出清的前提假设下,我们认为各部门之间不应该存在工资差异,那么这就给未来公共部门的工资改革提出了一个估算新思路。具体而言,本文参照Gorodnichenko和Peter(2007)的估算方式:在劳动市场均衡时各部门工资收入相同的假设前提下,应有:

Wgov(1+α1)=WInst

其中,Wgov为政府部门平均工资,WInst为事业单位平均工资,α1是通过回归估算出来的工资差系数,我们用其乘以政府部门平均工资再乘以政府部门人数(α1Wgov×Ngov)就可以估算出政府为公共部门工资改革需要支付的成本。具体而言,这里工资差系数α1为表3中的回归估计系数,Wgov为表2统计性描述中的政府部门平均年工资,即24 973元人民币;Ngov 为2012年3月人力资源社会保障部和国家公务员局门户网站公布的2010年全国公务员规模689.4万人。

表9为全国公共部门工资改革成本的估算结果。从表中可以看到:中国2010年公共部门工资改革成本在176亿左右,占全国GDP的0.044%。若考虑工作时间因素,用小时工资估计出来的工资差系数代表年工资的工资差系数,得到的成本会更大,如表9中第四行所示,成本达266亿元人民币,占GDP的比重为0.066%。从表9中还可以看到,由于国有企业与私有企业与政府部门无论如何在社会福利还是员工主观效用评价方面均存在差异,从而用国有企业与私有企业作对照组估算出来的改革成本会更大,分别为328亿元和199亿元。这就意味着在中国劳动市场中,劳动者为社会福利与社会地位等主观评价付出了近23亿至152亿元的工资补偿效应。

| 方法 | 工资差系数 | 工资改革成本(百万) | 占GDP比重,% |

| 事业单位 vs. 政府机关 | |||

| 年工资,OLS(2) | 0.103 | 17 605.063 | 0.044 |

| 小时工资,OLS(2) | 0.161 | 26 638.416 | 0.066 |

| 国有企业 vs. 政府机关 | |||

| 年工资,OLS(2) | 0.198 | 32 760.288 | 0.082 |

| 小时工资,OLS(2) | 0.166 | 27 465.696 | 0.068 |

| 私有企业 vs. 政府机关 | |||

| 年工资,OLS(2) | 0.120 | 19 854.720 | 0.049 |

| 小时工资,OLS(2) | 0.042# | 7 015.334 | 0.017 |

| 注:#表明该系数统计上不显著;表中用到的全国政府机关平均工资为本文数据样本平均值24 973元人民币,全国公务员总数689.4万人,全国GDP为401 202亿元。资料来源:作者计算。 | |||

六、总 结

公共部门工资制度改革一直以来都是我国收入分配制度改革的重要内容,也是社会各界关注的热点问题。目前,世界各国政府已经深刻认识到工资水平对于公职人员队伍建设和政府组织功能完善的战略意义。党的十九大拉开了中国新一轮全面改革的大幕,习近平总书记在十九大报告中强调:“坚持按劳分配原则,完善按要素分配的体制机制,促进收入分配更合理、更有序。”在此背景下,如何立足中国国情,科学地评估和推进工资制度改革,尤其是目前公共部门偏低的工资水平的改革,以适应我国市场经济体制的发展,成为目前新一轮改革的重中之重。

本文结合详尽的微观数据,利用科学的分析框架验证了我国公共部门工资水平相对偏低的事实,并深入分析了原因,给出了我国未来公共部门工资改革的思路。我们的研究发现:我国公共部门与国有、私有部门或事业单位相比,工资水平偏低 10%−16%。研究分析表明:公共部门与其他部门的工资差异并不能被保险、补贴、其他收入、工作满意度和社会地位等因素的“补偿效应”全部解释。进一步将事业单位作为公共部门的理想对照组发现,家庭分工假说和低消费假说也不能得到验证。在劳动力市场出清的假设下,我们估算出了公共部门工资改革的合理调整范围。在劳动力市场出清的前提假设下,预估的工资改革成本在176亿至266亿元左右,占全国GDP的0.044%—0.066%。

本文为研究公共部门工资改革提供了一个新框架,并揭示了部门间收入分配的新特点,有利于进一步推进工资水平的市场化改革。当前,我国经济发展已经进入了稳增长、调结构、促改革的新阶段,实施新一轮的工资制度改革对于加快和转变政府职能,建立激励和保障机制,进一步加强党风廉政建设都具有重要的现实意义。

① 剩余约20%为没有编制的编外人员(张光,2014)。

② 自1956年、1986年两次工资制度改革后,1993年进行了第三次改革,此次改革主要内容是事业单位工资制度与公共部门分离,实行了制度形式上的脱钩,初步建立了符合自身特点的工资制度。2006年进行了第四次改革,事业单位实行岗位绩效工资制度,与公共部门工资制度进一步脱钩。目前为止,事业单位工资制度虽并未完全市场化,但与政府机关的工资制度已有了本质区别。

③ 由于CHNS在2000之前的数据中无法区分国有企业和政府事业单位,张义博(2012)在公共部门分类中将国有企业也划入其中。

④ 在CFPS调查问卷中,这些部门均归为一个选项,作者无法再进行细分,事业单位亦是如此。在中国现有调查数据中,CFPS是被调查者工作单位分类最为细致且解释最为详细的调查数据,其他调查数据分类与CFPS类似或更为粗糙。例如,CHIPS调查问卷中就业单位仅分为四类:企业、党政机关、事业单位和其他;CHNS 2004年之后的调查中就业单位才分类为:政府机关、国有事业单位和研究所、国有企业、私营和个体企业等等。这也是本文选择CFPS数据的另一个原因。

⑤ 本文用一年内把奖金和现金福利均算在内的税后工作工资收入作为工资的衡量,具体算法为用月平均工资与平均每月的浮动工资、加班费以及各种补贴、奖金之和乘以工作月数再加上年终奖得到年工资。而小时工资的计算方法则为年工资除以工作月数再除以平均月工作天数,最后再除以平均天工作小时数。

⑥ 需要说明的是,调查对象是有可能不客观如实填写问卷的,尤其是一些公共部门的调查对象,不过这是目前我们能够做到的最好情形。感谢审稿人指出这一点。

⑦ 为使表格简化,表3中并未列出其他控制变量的系数。具体而言,这些控制变量回归系数情况如下:所受教育增加一年可带来年工资边际增加4.3%;男性年工资比女性高出32.1%;工作经验和年龄的年工资回报分别为1.03%和5.47%;从地区来看,城镇地区比农村地区年工资高了9.64%;而健康状况方面,与基准组相比,偏瘦、偏胖和超重均会对工资产生显著负面影响。

⑧ 若按照张义博(2012)和刘瑶(2012)等对部门的分类,CFPS2010年调查数据回归结果显示:年工资方面,公共部门比私有部门高出1%,但统计上不显著;小时工资方面,公共部门则比私有部门高出8%,且在1%的水平上显著。

⑨ 最理想的是能检验每一项保险是否存在部门差异,但由于数据的限制(虽然CFPS中关于保险的问题是个多选题,但是大部分受访者只选了一项),因此本文只能做汇总的检验。

⑩ 这里显示有配偶样本量比表7中家庭样本量少,原因在于:在本文使用的有收入信息的3 326个家庭样本中,有339个家庭样本家庭人口仅有一人,另外有18个家庭样本家庭人口有2人但其中一人为退休人口,因此3 326个家庭样本中至少有357个样本是未婚无配偶样本。而父母收入回归中样本量偏少,主要源于CFPS中仅当父母与被调查者同住时本文才能看到其收入数据。

⑪ 因篇幅限制,这一部分结果我们没有报告,感兴趣的读者可以向作者索取。

| [1] | 刘洪, 夏帆. 我国非正规经济规模的定量估测——现金比率法的修正及实证分析[J]. 统计研究, 2003(10): 34–38. DOI:10.3969/j.issn.1002-4565.2003.10.008 |

| [2] | 刘学良. 中国公共部门和非公共部门收入差异——机关事业单位真的工资过低吗[R]. 经济研究工作论文, 2015. |

| [3] | 刘瑶. 我国居民工资的所有制差异研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2012, 29(11): 85–101. |

| [4] | 王首元, 王庆石. 灰色收入测算新模型: 中国的应用——基于比例效用理论视角[J]. 财贸研究, 2014, 25(5): 10–18. |

| [5] | 王小鲁. 灰色收入与居民收入差距[J]. 中国税务, 2007(10): 48–49. |

| [6] | 王小鲁. 灰色收入与政府改革[J]. 上海经济, 2011(5): 14–15. DOI:10.3969/j.issn.1000-4211.2011.05.004 |

| [7] | 夏南新. 地下经济估测模型及敏感度分析[J]. 统计研究, 2000(8): 38–41. |

| [8] | 徐蔼婷, 李金昌. 中国未被观测经济规模——基于MIMIC模型和经济普查数据的新发现[J]. 统计研究, 2007(9): 30–36. DOI:10.3969/j.issn.1002-4565.2007.09.005 |

| [9] | 尹志超, 甘犁. 公共部门和非公共部门工资差异的实证研究[J]. 经济研究, 2009(4): 129–140. |

| [10] | 张光. 从官方数据看中国公务人员工资[OL]. FT中文网, 2014-05-15. |

| [11] | 张义博. 公共部门与非公共部门收入差异的变迁[J]. 经济研究, 2012(4): 77–88. DOI:10.3969/j.issn.1009-0657.2012.04.021 |

| [12] | 周其仁. 公务员收入偏高了[OL]. FT中文网, 2006-05-30. |

| [13] | Alm J. Measuring, explaining, and controlling tax evasion: lessons from theory, experiments, and field studies[J]. International Tax and Public Finance, 2012, 19(1): 54–77. DOI:10.1007/s10797-011-9171-2 |

| [14] | Borjas G J. The wage structure and the sorting of workers into the public sector[R]. National Bureau of Economic Research, 2002. |

| [15] | Dustmann C, Van Soest A. Public and private sector wages of male workers in Germany[J]. European Economic Review, 1998, 42(8): 1417–1441. DOI:10.1016/S0014-2921(97)00109-8 |

| [16] | Frey B S, Pommerehne W W. The Hidden Economy: State and Prospects for Measurement[J]. Review of Income and Wealth, 1984, 30(1): 1–23. DOI:10.1111/j.1475-4991.1984.tb00474.x |

| [17] | Gaag J, Vijverberg W. A switching regression model for wage determinants in the public and private sectors of a deve- loping country[J]. The Review of Economics and Statistics, 1988: 244–252. |

| [18] | Gorodnichenko Y, Peter K S. Public sector pay and corruption: Measuring bribery from micro data[J]. Journal of Public Economics, 2007, 91(5-6): 963–991. DOI:10.1016/j.jpubeco.2006.12.003 |

| [19] | Hyder A, Reilly B. The public and private sector pay gap in Pakistan: A quantile regression analysis[J]. The Pakistan Development Review, 2005: 271–306. |

| [20] | Jürges H. The distribution of the German public–private wage gap[J]. Labour, 2002, 16(2): 347–381. DOI:10.1111/1467-9914.00199 |

| [21] | Robinson C, Tomes N. Union wage differentials in the public and private sectors: A simultaneous equations specification[J]. Journal of Labor Economics, 1984, 2(1): 106–127. DOI:10.1086/298025 |

| [22] | Shapiro D M, Stelcner M. Canadian Public‐Private Sector Earnings Differentials, 1970–1980[J]. Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 1989, 28(1): 72–81. DOI:10.1111/j.1468-232X.1989.tb00724.x |

| [23] | Van Ophem H. A modified switching regression model for earnings differentials between the public and private sectors in the Netherlands[J]. The Review of Economics and Statistics, 1993: 215–224. |

| [24] | Williams C C, Schneider F. The shadow economy[J]. London, Institute of Economic Affairs, 2013. |