2020第46卷第2期

一、问题的提出

随着中国沿海地区工业化与城市化的快速发展,沿海地区的劳动力、土地等成本不断攀升,部分制造业逐步从沿海地区向中西部地区转移(胡安俊和孙久文,2014;颜银根,2017)。然而,由于歧视性就业政策的存在,当城市的失业增加时,农民工失业会替代城镇居民的失业(章元等,2011)。伴随着东部地区的隐性失业和生活成本的快速增加,中西部地区转移的劳动力出现了大量的回流。当前,产业和劳动力分别出现了从沿海地区向中西部地区转移和回流的“双转移”现象,这也是近些年来中国区域经济发展的重要趋势(辜胜阻等,2013)。那么,产业和劳动力的“双转移”是否形成“循环累积因果关系”,进而促进中西部地区城镇化水平的提高呢?

凭借着本地丰富的自然资源禀赋、低廉的要素价格和巨大的潜在市场,以及保税区和“飞地”工业园区等载体,中西部地区从2004年“中部崛起”战略提出以来批量地承接东部地区转移的资源密集型产业和劳动密集型产业,在中国产业的大规模转移中分得一杯羹。外资的引进给地区的经济带来了进一步发展的可能,而内资的流入更是弥补了外资未能辐射的产业和地区(赵新正和宁越敏,2009)。正因为如此,中西部地区近些年来大量地吸引外资和省外资金流入,在吸引外资的同时更加注重内资的流入以弥补本地产业发展的不足。以安徽省为例,仅在2011—2016年期间就利用省外资金4.72万亿,其中利用省外境内资金4.30万亿,利用外资0.42万亿。①产业承接带来的最直接的影响就是中西部地区的工业增加值大幅增加,2005年至2016年期间,中西部地区的工业增加值占全国比重提升了9.51个百分点。其中:中部地区的工业增加值占全国比重从17.48%上升至21.87%,提升了4.39个百分点;西部地区这一比重增加更多,从14.21%上升至19.33%,提升了5.12个百分点。②大量研究表明,工业化的发展会推动地区的城市化发展(Young和Deng,1998;倪鹏飞等,2014),因而中西部地区有望通过资本的进入来促进当地的经济发展和城镇化水平提升(陈建军,2002;李娅和伏润民,2010)。

值得一提的是,在东部地区产业逐步向中西部地区转移时,中西部地区向东部沿海地区输出的劳动力也开始出现了回流。根据《农民工监测调查报告》(2014—2017年)数据显示,尽管中西部地区外出农民工总量在这一时期时有增加,但是跨省流动的农民工比重则从58.81%持续下降至56.53%。究其原因,大量农村剩余劳动力流向城市造成城市的生活成本大幅提高和就业机会减少,部分转移的农业劳动力因无法承受这些成本,进而导致劳动力出现回流现象(Todaro,1969)。除了东部地区城市生活成本上涨等对劳动力所带来的“推力”之外,一些因素也会促使劳动力从东部地区向中西部地区回流。比如,回流的劳动力在外务工期间有着丰富的工作经历并获取了一定的技能,这些经历和技能增加了回流劳动力的人力资本的积累。正是由于这些人力资本的增加,所以回流后的劳动力无论是创业还是就业方面都有更好的表现(石智雷和杨云彦,2011;殷江滨和李郇,2012)。回流劳动力返乡的概率相对较高,主要是因为回流的迁移成本相对较低和情感等因素的考虑(佐藤宏和李实,2008)。但值得一提的是,众多回流劳动力选择从外省向本省迁移,尤其是本省的省会城市。究其原因,回流劳动力考虑技能的匹配问题,回到农村地区无法将自己的技能充分发挥,因而更加倾向于到非农部门工作,并由此构成乡城迁移和劳动力市场平衡的补充机制,促进了地区城镇化水平的发展(Zhao,2002;任远和施闻,2017)。

劳动力的回流与产业的承接是相关联的,企业重新选择区位时需要寻找到合适的技能劳动力以满足用工的需求,而回流劳动力则除了部分返回农村地区外,多数回流劳动力需要在当地寻找到合适的工作岗位(颜银根,2017)。从“双转移”的数据看,资本要素更倾向于投入回流省份,而劳动力回流显著加速了中西部地区的资本投入(孙巍和刘智超,2017)。不仅如此,劳动力回流同时带来了人力资本的补偿,从而促进了本地非农经济和创业的增长,为产业转移提供了丰富的技能劳动力(任远和施闻,2017;颜银根,2017)。从现有研究看,至少在两个方面值得进一步探究:第一,关于劳动力回流与产业转移的循环累积效应。新经济地理学的经典研究指出,劳动力和资本在空间的流动会相互影响,从而改变经济活动的空间分布和地区的经济发展。然而,除颜银根(2014)外,现有研究鲜有探讨劳动力与产业转移的“循环累积效应”。劳动力的回流减少了沿海地区的劳动力供给数量,劳动力用工成本进一步增加,进而导致了那些对劳动力成本敏感的企业选择迁移至中西部地区。而产业的转移也为回流劳动力在本地提供了高度匹配的工作机会,在外部成本的推动下产业的转移会促进劳动力的回流,劳动力的回流与产业的转移形成“循环累积因果关系”。第二,关于劳动力回流和产业承接是否促进了中西部地区的城镇化水平提高。劳动力的回流一方面促进了产业的转移;另一方面也会增加回流地区的就业人数从而减低就业率,影响本地的城镇化过程。产业的转移可以吸引劳动力的回流,同时可能提供部分就业岗位。尽管一些研究对外资是否促进地区城镇化水平进行了研究(Zhang,2002;孙浦阳和武力超,2010),但是这类研究并没有能够分析劳动力回流和产业承接是怎样的关系,更未能分析劳动力的回流和产业承接是否共同促进了中西部地区的城镇化发展。

为弥补现有研究的不足,本文主要回答如下两个问题:其一,劳动力回流与产业承接是否形成“循环累积效应”。其二,劳动力回流和产业承接这种“双转移”是否促进了中西部地区城镇化水平的提高。本文其余部分安排如下:第二部分为理论模型部分,构建空间均衡模型分析劳动力的回流如何影响产业转移,并最终影响到劳动力回流地区的城镇化水平;第三部分为计量模型设定与数据说明部分,对本文的计量模型和数据进行详细说明;第四部分为计量结果部分,验证劳动力回流与产业承接的“循环累积效应”,以及劳动力回流与产业承接的交互影响是否促进了中西部地区城镇化水平的提高;第五部分为全文的结论与启示部分。

二、理论模型与经验假说

在新经济地理学的研究中,众多文献研究劳动力流动和产业转移所形成的“循环累积”对产业空间分布的影响(Pflüger,2004;Russek,2010)。但不同于以往的研究,本文的理论模型假设:农村剩余劳动力迁移存在效率损失和迁移成本,可以分析城镇化问题。

(一)基本假设

本文构建了2×2×3模型,即两地区、两部门和三要素模型。两地区分别为内陆地区和沿海地区;两部门分别为规模报酬不变的农业部门和规模报酬递增的非农部门;三要素是农民(LA)、工人(LM)和资本(K)。其中:农业部门使用农民作为可变投入要素生产同质的农产品;非农部门使用资本作为固定投入要素和工人作为可变投入要素,生产差异化的非农产品。与经典的新经济地理学(Krugman,1991)“核心—边缘”模型相似,假设农产品在区域间贸易不存在成本,非农产品在区域间贸易存在“冰山交易成本”τ(τ>1)。在不失一般性的情况下,假设农业部门在农村地区,非农部门在城市地区。

(二)消费者的偏好和需求

类似于Dixit和Stiglitz(1977)的做法,假设所有消费者同时消费农产品和非农产品,并且消费者效用函数为两层效用函数。上层效应函数为农产品与非农产品组合的柯布—道格拉斯效用函数,下层效用函数为非农产品的不变替代弹性效用函数。

| $U = C_M^\mu C_A^{1 - \mu }, {\text{且}}{C_M} = {(\int_0^N {x_i^{\frac{{\sigma - 1}}{\sigma }}} di + \int_0^{{N^{\rm{*}}}} {x_j^{\frac{{\sigma - 1}}{\sigma }}} dj{\rm{)}}^{\frac{\sigma }{{\sigma - 1}}}}$ | (1) |

其中:

| ${P_M}{C_M} + {C_A} = Y, {P_M} = {(\int_0^N {p_i^{1 - \sigma }} di + \int_0^{{N^{\rm{*}}}} {p_j^{1 - \sigma }} dj{\rm{)}}^{\frac{{\rm{1}}}{{1 - \sigma }}}}$ |

其中:

| $ {C_M} = \mu Y/{P_M}, {C_A} = (1 - \mu )Y, {x_i} = \mu Yp_i^{ - \sigma }/{({P_M})^{1 - \sigma }}, {x_j} = \mu Y{(\tau {p_j})^{ - \sigma }}/{(P_M^*)^{1 - \sigma }} $ | (3) |

将(3)式代入(1)式,得到消费者的间接效用函数:

| $V = {\mu ^\mu }{\left( {1 - \mu } \right)^{1 - \mu }}Y/{({P_M})^\mu }$ | (4) |

(三)生产者行为

假定初始阶段内陆地区农业部门劳动力总量为

| ${C_A} = {a_A}{w_A}{x_A}/\theta , {C_A}^{\rm{*}} = a_A^{\rm{*}}w_A^{\rm{*}}x_A^{\rm{*}}/{\theta ^{\rm{*}}}$ | (5) |

其中:农业部门为规模报酬不变部门,农产品价格等于边际成本,即

假定非农部门使用单位资本作为固定投入,使用

| ${f_i} = r + {a_M}w{x_i}$ | (6) |

其中:

| $p = \frac{\sigma }{{\sigma - 1}}{a_M}w, x = \frac{{r(\sigma - 1)}}{{{a_M}w}}$ | (7) |

而由(6)式,根据谢泼德(1953)引理,可以得到两地区的工人需求量分别为:

| ${L_M} = (\sigma - 1)Nr, L_M^* = (\sigma - 1){N^*}{r^*}$ | (8) |

(四)均衡分析

本文研究中假设劳动力和资本都可以在空间自由流动,因此,均衡时需要考虑要素资本在空间收益是否相等以及劳动力在两地的福利水平是否相同。假设资本在两地区分散投资,因而无论是否均衡,两地区的人均资本收益始终保持相等。而由于本文分析劳动力空间流动问题和产业问题,因而本文研究中需要对劳动力的流动进行分析,从而采用短期均衡的分析方法。

1. 要素市场供求均衡。本文假设劳动力在空间流动需要支付迁移成本,劳动力可以同时用于农业部门和非农部门。在劳动力供求均衡时,劳动力的需求来源于两地区的农业和非农部门:

| ${L^W}{\rm{ = }}(\sigma - 1)(Nr{\rm{ + }}{N^*}{r^*}){\rm{ + }}{L_A} + {L_A}^*$ | (9) |

同样,资本在空间可以自由流动,资本市场供求均衡时始终有

| $(1 - \lambda )/{({P_M})^\mu } > (1 - k\lambda )/{(P_M^*)^\mu }$ | (10) |

此外,劳动力出现回流即意味着沿海地区的总劳动力数量

| ${L^*} = {L^W} - {L_A} - {L_M}$ | (11) |

2. 产品市场均衡。由于内陆地区农业劳动力存在效率损失,因而农产品市场供求均衡时有:

| $\left( {1 - \mu } \right){E^W} = {L_A}\theta + {L_A}^*$ | (12) |

非农产品市场供求均衡时,某种非农产品的供给等于需求。根据(3)式和(7)式,考虑冰山贸易成本,可以得到:

| $\left\{ \begin{gathered} \sigma r = \frac{{\mu {E^W}}}{{{N^W}}}[\frac{{{\theta _E}}}{{{\theta _N} + \phi (1 - {\theta _N})}}{\rm{ + }}\phi \frac{{(1 - {\theta _E})}}{{(1 - {\theta _N}) + \phi {\theta _N}}}] \\ \sigma {r^*} = \frac{{\mu {E^W}}}{{{N^W}}}[\frac{{(1 - {\theta _E})}}{{(1 - {\theta _N}) + \phi {\theta _N}}}{\rm{ + }}\phi \frac{{{\theta _E}}}{{{\theta _N} + \phi (1 - {\theta _N})}}] \\ \end{gathered} \right.$ | (13) |

其中:

| ${\theta _N} - (1/2) = \frac{{1 + \phi }}{{1 - \phi }}({\theta _E} - 1/2)$ | (14) |

将(14)式代入(13)式,可以得到均衡时资本的收益:

| $\sigma r = \frac{{\mu {E^W}}}{{{N^W}}}$ | (15) |

而根据(9)式、(11)式和(14)式,得到内陆地区农业劳动力的数量为:

| ${L_A}{\rm{ = }}\frac{1}{{1 - \theta }}({L^W} - \frac{{\sigma - \mu }}{\sigma }{E^W})$ | (16) |

同样,根据(8)式和(14)式,得到内陆地区的工业劳动力的数量为:

| ${L_M} = {\theta _N}(\sigma - 1)\mu {E^W}/\sigma $ | (17) |

此外,根据

| $\frac{{(1 - \phi ){\theta _N}{\rm{ + }}\phi }}{{1 + \phi }} = \frac{{\sigma (1 - \theta ){\theta _N}\mu {E^W} + \theta [\sigma {L^W} - (\sigma - \mu ){E^W}{\rm{]}}}}{{\sigma (1 - \theta ){E^W}}}$ | (18) |

其中:上式等号左边为产品供求均衡时消费者的支出水平,即从产品供给角度出发消费支出所受到的约束;上式等号右边为地区消费支出,分子第一项为工业劳动力消费支出部分,第二项为农业劳动力的消费支出部分。对(18)求解,

| ${E^W} = \frac{{\sigma \theta (1 + \phi ){L^W}}}{{\{ (1 - \theta )[(1 - \mu ) - \phi (1 + \mu )]{\theta _N} + \phi + \theta \} \sigma - \mu \theta (1 + \phi )}}$ | (19) |

很显然,经济系统中的总支出始终大于0,这就要求(19)式的分母始终大于0。为了确保产业承接存在,因而始终要求

(五)城镇化率与劳动力回流

而根据上文的分析,劳动力已经出现了回流。将(16)式和(17)式代入(11)式可得到:

| ${L^*} = \frac{{\theta {L^W}\{ \sigma [(1 + \phi ) - (1 - \phi ){\theta _N}] - \mu (1 + \phi )(1 - {\theta _N})\} }}{{\sigma \{ (1 - \theta )[(1 + \mu )\phi - (1 - \mu )]{\theta _N} + \theta (1 + \phi )\} - \mu \theta (1 + \phi )}}$ | (20) |

由(20)式可以求得:

| ${\theta _N} = \frac{{\theta (1 + \phi )(\mu - \sigma )({L^W} - {L^*})}}{{\sigma \{ (1 - \theta )[(1 + \mu )\phi - (1 - \mu )]{L^*} + {L^W}\theta (1 + \phi )\} {\rm{ + }}{L^W}\mu \theta (1 + \phi )}}$ | (21) |

对(20)式求关于

| $\frac{{d{\theta _N}}}{{d{L^*}}} = \frac{{(\sigma - \mu )(1 + \phi )\theta {L^W}\{ \mu \theta (1 + \phi ) + \sigma [(1 - \theta )(1 + \phi )\mu - (1 - \phi )]\} }}{{{{\{ \sigma \{ (1 - \theta )[(1 + \mu )\phi - (1 - \mu )]{L^*} + {L^W}\theta (1 + \phi )\} {\rm{ + }}{L^W}\mu \theta (1 + \phi )\} }^2}}}$ | (22) |

根据上文可知,产业承接出现时有

假说1:劳动力的回流会促进产业从沿海地区向中西部地区转移,而中西部地区产业的承接会促进劳动力的回流,劳动力的回流与产业承接相互影响,形成“循环累积效应”。

根据联合国对人口城镇化的定义,城镇化率为地区常住人口占全部人口的比重。据此,本文设定内陆地区的城镇化率为:

| $\eta = 1 - \frac{{{L_A}}}{{{L_A}{\rm{ + }}{L_M}}}$ | (23) |

将(16)式和(17)式代入,可以得到:

| $\eta {\rm{ = }}\frac{{\mu \theta (\sigma - 1)(1 + \phi )}}{{\mu \theta (\sigma - 1)(1 + \phi ) + \sigma [(1 - \mu ) - \phi (1 + \mu )]}}$ | (24) |

对(24)式求关于

假说2:劳动力的回流促进了产业转移,而产业转移又会吸引农业劳动力的转移,劳动力回流和产业转移相互影响,共同促进了内陆地区城镇化水平的提高。

三、计量模型与数据说明

近些年,中西部部分地区的劳动力出现了大量回流、承接大量相关的产业,并且地区的城镇化水平也有了大幅提升。那么,劳动力回流与产业承接是否促进了中西部地区的城市化水平呢?上文的理论假说指出,劳动力回流和产业承接会共同促进地区城镇化水平的提高,因此本文的实证研究主要论证劳动力的回流和产业承接能否共同促进中西部地区的城镇化水平提高。

(一)计量模型的设定

针对理论假说,本文的实证研究主要论证:(1)劳动力的回流与产业承接是否相互促进,形成“循环累积效应”;(2)劳动力的回流和产业承接是否形成交互影响,最终促进中西部地区的城镇化发展。为此,本文首先设定第一组检验模型,以验证劳动力回流和产业承接是否形成相互促进的作用,于是有:

| $\left\{ \begin{gathered} \ln B{L_{s,t}} = {\beta _0} + {\beta _1}\ln T{I_{s,t}} + {\xi _{s,t}} \\ \ln T{I_{s,t}} = {\gamma _0} + {\gamma _1}\ln B{L_{s,t}} + {\zeta _{s,t}} \\ \end{gathered} \right.$ | (25) |

其中:

| $U{R_{s,t}} = {\kappa _0} + {\kappa _1}\ln B{L_{s,t}} + {\kappa _2}\ln T{I_{s,t}} + {\kappa _3}\ln B{L_{s,t}} \times \ln T{I_{s,t}}{\rm{ + }}\overset{\lower0.5em\hbox{$\smash{\scriptscriptstyle\rightharpoonup}$}} {\kappa } \ln contro{l_{s,t}} + {\varepsilon _{s,t}}$ | (26) |

其中:

(二)变量来源与说明

本文的数据为面板数据,包括2011—2016年期间中西部地区18个省份的面板数据以及2012—2016年期间河南和安徽两省33个地级市的面板数据。④本文的主要被解释变量为城市化率,采用城市常住人口占地区常住人口的比重作为代理变量;主要解释变量为回流劳动力与承接的转移产业交互项。其中:回流劳动力采用“地区本年常住人口—上一年的常住人口×(1+自然增长率)”。由于承接产业只有部分省份和地级市公布,因而本文采用了两种方法来处理:(1)省份层面的数据使用省份的工业增加值代替,数据来源于《中国统计年鉴》(2012—2017年),虽然这一数据并不是承接产业较好的替代变量,但使用省份层面的数据可以从整体上判断中西部地区的趋势;(2)使用河南、安徽两省份的省外和外资投入的资金数据。其中:河南省数据来源于《河南统计年鉴》(2012—2017年),安徽省数据来源于安徽合作交流办公室网站公布的《安徽省各市利用省外资金和境外资金情况统计》等资料。常住人口数据和自然增长率数据来源于《中国统计年鉴》(2012—2017年)、《安徽统计年鉴》(2012—2017年)、《河南统计年鉴》(2012—2017年)以及《中国城市统计年鉴》(2012—2017年)等年鉴。⑤

除了主要的解释变量外,控制变量的遗漏也会引起计量结果的偏误。为此,本文研究增加了以往研究常用的系列控制变量,包括地区的国内生产总值(蒋耒文和考斯顿,2001)、固定投资总额(王建康等,2015)、对外开放度(蒋耒文和考斯顿,2001)、医疗和教育(洪银兴和陈雯,2000)等。其中:国内生产总值和固定投资总额等数据直接来源于相关的统计年鉴;对外开放度采用地区的进出口总额和年平均汇率折算成人民币,再除以地区的国内生产总值;在省份面板中教育水平采用地区的高等院校在校生,数据来源于《中国统计年鉴》(2012—2017年),地级市面板数据中采用高等院校和中专的在校人数,数据来源于《安徽统计年鉴》(2012—2017年)和《河南统计年鉴》(2012—2017年);医疗水平采用医疗机构床位数的指标作为代理变量,数据来源于各省统计年鉴。⑥

(三)数据初探

从近些年中西部地区省份的现状看,劳动力回流是普遍存在的现象。安徽省作为中部地区的劳动力大省,长期以来保持着劳动力输出的快速增长,主要流向江浙沪地区。但是近些年来,安徽省统计局发布的人口流动数据显示,外出劳动力人口回流的趋势明显。如表1所示,尽管2011—2016年期间安徽省的户籍人口逐年增加,但是外出总人口数减少了,尤其是2011—2014年期间出现了大幅的减少。在安徽省外出农民工的调查报告中,我们也发现外出人口中大部分劳动力因无法负担外地的房价和生活成本,最终会选择回归家乡。与此同时,省外城市对这些外出劳动力的吸引力(如工资、工作机会、发展前景等)也渐渐变弱,其原因包括:本文探讨的地区城市化进程加快和产业转移带来的家乡工作机会等。

| 年份 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

| 户籍人口数 | 6 876 | 6 902 | 6 929 | 6 936 | 6 949 | 7 027 |

| 外出人口数 | 2 155.59 | 1 726.87 | 1 697.49 | 1 541.84 | 1 560.08 | 1 559.99 |

| 注:户籍人口为公安户籍统计数,常住人口为人口普查或人口抽样调查推算数。表1数据来源于安徽省统计局在2012年至2017年《安徽省统计年鉴》中公布的每年外出人口占总人口的比值乘上每年户籍总人口获得,该数据和计算方式均与安徽省统计局核实,符合安徽省劳动力外出人口的趋势。 | ||||||

安徽省作为长三角重要的产业承接省份,在2010年规划了“皖江城市带承接产业转移示范区”,不论是承接FDI或是汲取省外资金都有着显著的进展。安徽省合作交流办公室公布的数据显示,2011—2016年期间安徽省新建大项目数量与到位资金逐年攀升,短短六年时间内外商直接投资资金增长了129.12%、省外到位资金增长了137.01%(详见表2)。大量工厂、企业的新增,不仅提高了安徽省的生产与制造能力,同时也为当地农业转移人口提供了大量的就业机会。

安徽省作为“国家新型城镇化”试点省,近几年无论是常住人口城镇化率还是户籍人口城镇化率,都有着明显的提高。表3给出了安徽省2011—2016年常住人口和户籍人口的城镇化率,从表3可以看出这一期间常住人口的城镇化率有大幅提升。其中:常住人口城镇化率增加了7.19%,户籍人口城镇化率也增加了6.59%。

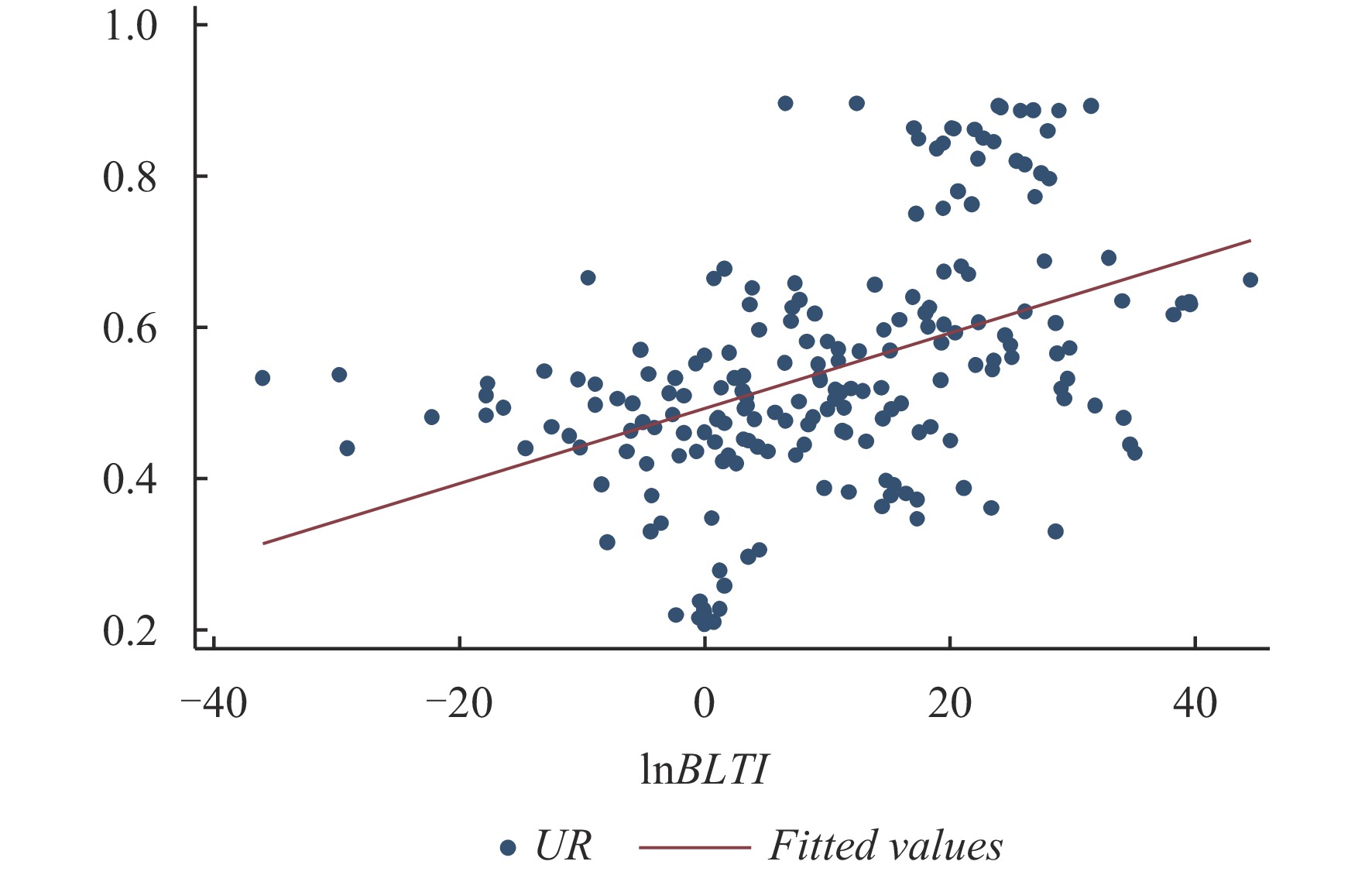

由表1至表3的数据可见,安徽省的劳动力回流、产业承接和城镇化水平的提升都有显著的增加。那么,这种“双转移”是否存在一定的关系呢?为此,图1给出了2011—2016年期间中西部地区18省份的劳动力回流与产业承接交互项与城镇化水平的散点图,图2给出了2011—2016年期间安徽省和河南省两省33个地级市劳动力回流与产业承接交互项与城镇化水平的散点图。由图1和图2大致可以判断,劳动力回流、产业承接对城镇化水平有着一定的影响。至于两者交互项是否促进城镇化水平的提高,则依据下文的实证分析。

|

| 图 1 2011-2016年中西部18省份双转移“循环累积”效应与城镇化水平 |

|

| 图 2 2011-2016年安徽和河南省33个地级市双转移“循环累积”效应与城镇化水平 |

四、计量模型的估计结果

上文理论研究和数据趋势都表明,劳动力回流和产业承接之间有着一定的联系,并且两者形成“循环累积效应”共同影响地区的城镇化水平。本部分采用多重固定效应对两个待检验假说进行实证分析,并作稳健性检验。

(一)中西部地区劳动力回流与产业承接

表4给出了2011—2016年期间中西部地区18个省份的劳动力回流与产业承接相互影响的分析结果,采用最小二乘法稳健性分析。模型(4.1)和(4.2)以地区的产业承接作为被解释变量,地区的劳动力回流作为解释变量;模型(4.3)和(4.4)以地区的劳动力回流作为被解释变量,地区的产业承接作为解释变量。其中:模型(4.2)和(4.4)中选择滞后一期的变量作为被解释变量,以考察上一期对本期的影响。

| 被解释变量 | (4.1) | (4.2) | (4.3) | (4.4) |

|

$\ln TI$

|

$\ln BL$

|

|||

|

$\ln BL$

|

0.2672***(0.0476) | |||

|

$\ln B{L_{{\rm{ - }}1}}$

|

0.3104***(0.0470) | |||

|

$\ln TI$

|

0.4341***(0.0624) | |||

|

$\ln T{I_{{\rm{ - }}1}}$

|

0.3827***(0.0613) | |||

| 常数项 | 5.2190***(0.1441) | 5.2180***(0.1434) | −0.9503***(0.3411) | −0.6629**(0.3338) |

| 观察值 | 266 | 247 | 266 | 256 |

|

${R^2}$

|

0.1160 | 0.1608 | 0.1160 | 0.0914 |

| 注:表中*、**和***分别表示10%、5%和1%的显著性水平,下文同。 | ||||

由表4可见,本期和上一期的劳动力回流在10%的显著性水平下能够显著促进地区的产业转移,其系数分别为0.2672和0.3104。同样,本期和上一期的产业承接同样能够吸引劳动力的回流,其系数分别为0.4341和0.3827。这就表明,劳动力回流和产业承接存在着相互影响的关系,劳动力的回流会对产业承接产生正向的反馈,同时产业承接也会对劳动力的回流产生正向的反馈。当劳动力回流和产业承接相互之间产生正向反馈时,尤其是滞后期存在影响时,这种相互的正向反馈会形成“循环累积因果”联系。换言之,新经济地理学中所强调的劳动力流动和产业迁移的“循环累积因果”在中国的经济发展中的确存在,由此本文的第一个理论假说得以验证。

受数据限制,表4中产业转移的代理变量采用地区的工业增加值,但这并非十分理想的代理变量。不过所幸的是,2011—2016年安徽省和河南省两省份不仅公布了劳动力数据,同时还公布了各地级市的省外资金和外资的流入数额,这也为本文研究的产业承接提供了更为合理的代理变量。为此,表5中进一步采用2011—2016年安徽、河南两省33个地级市的面板数据分析了劳动力回流和产业承接相互影响的结果。

与表4的研究结论基本一致,在10%的显著性水平下当期的劳动力回流和产业承接都会产生影响。所不同的是,上一期的劳动力回流对本期的产业承接影响并不显著。但由于上期的产业承接对本期的劳动力回流产生正向的反馈,而本期的劳动力回流也会对本期的产业承接产生正向的反馈,因而劳动力回流与产业承接之间的“循环累积因果”效应在安徽和河南两省份仍然是普遍存在的。

本文的理论研究重点分析劳动力回流与产业承接之间的相互影响,因而关于劳动力回流和产业承接的实证研究中无须进行因果关系的判定。由表4和表5的回归结果看,在10%的显著性水平下,中西部地区的劳动力回流和产业承接存在相互的影响。根据理论假说1和上述实证检验结果,可得到本文的第一个研究结论:中西部地区的劳动力的回流与产业承接相互影响,形成“循环累积效应”。

| 被解释变量 | (5.1) | (5.2) | (5.3) | (5.4) |

|

$\ln TI$

|

$\ln BL$

|

|||

|

$\ln BL$

|

0.0783*(0.0447) | |||

|

$\ln B{L_{{\rm{ - }}1}}$

|

0.0727(0.0452) | |||

|

$\ln TI$

|

0.6967*(0.3556) | |||

|

$\ln T{I_{{\rm{ - }}1}}$

|

0.6842**(0.3151) | |||

| 常数项 | 6.2524***(0.0702) | 6.3171***(0.0764) | −4.6694**(2.2509) | −4.4740**(1.9426) |

| 观察值 | 77 | 58 | 77 | 77 |

|

${R^2}$

|

0.0546 | 0.0578 | 0.0546 | 0.0631 |

(二)劳动力回流、产业承接与中西部地区的城镇化

回流的劳动力一方面会增加当地的劳动力供给,一方面也为产业转移提供了合适的劳动力。而承接的产业虽然会增加地区的就业,但也有可能会吸引大量的劳动力回流,由此造成劳动力市场竞争加剧。因此,承接产业对当地的城镇化水平提升的影响如何,尚需检验。

按照本文的理论假说,劳动力的回流和产业的承接会共同促进中西部地区城镇化水平的提升。表6给出了2011—2016年中西部地区18个省份的劳动力回流、产业承接对地区城镇化影响的回归结果,研究中仅保留了劳动力回流值为正的数值,并且采用了省份—年份双固定效应。由表6的回归结果看,劳动力回流和产业承接并未直接促进城镇化水平的提升,只有两者的交互项促进了地区城镇化水平的提升,这一结论与理论假说2是一致的。这一结果在增加控制变量后无论是显著性还是数值都没有较大变化,结果较为稳健。

| (6.1) | (6.2) | (6.3) | (6.4) | (6.5) | (6.6) | |

|

$\ln BL \times \ln TI$

|

0.0009** | 0.0010** | 0.0010** | 0.0005 | 0.0011* | 0.0011* |

| (0.0004) | (0.0005) | (0.0005) | (0.0004) | (0.0006) | (0.0006) | |

|

$\ln BL$

|

−0.0048** | −0.0058** | −0.0058** | −0.0035* | −0.0067** | −0.0070** |

| (0.0021) | (0.0023) | (0.0023) | (0.0018) | (0.0031) | (0.0032) | |

|

$\ln TI$

|

−0.0028* | −0.0044** | −0.0045*** | −0.0019 | −0.0029* | −0.0027* |

| (0.0016) | (0.0016) | (0.0016) | (0.0014) | (0.0014) | (0.0014) | |

|

$\ln GDP$

|

0.1061*** | 0.1078*** | 0.0577** | 0.0497 | 0.0512 | |

| (0.0267) | (0.0257) | (0.0279) | (0.0313) | (0.0306) | ||

|

$\ln FIX$

|

−0.0043 | −0.0153 | −0.0019 | −0.0219 | ||

| (0.0323) | (0.0219) | (0.0221) | (0.0249) | |||

|

$\ln EDU$

|

0.0799*** | 0.0728*** | 0.0687*** | |||

| (0.0175) | (0.0178) | (0.0191) | ||||

|

$\ln OPEN$

|

0.0603* | 0.0633** | ||||

| (0.0307) | (0.0302) | |||||

|

$\ln MED$

|

−0.0060 | |||||

| (0.0052) | ||||||

| 常数项 | 0.3738*** | −0.6094** | −0.6245 | −0.3042 | −0.0149 | −0.2152 |

| (0.0181) | (0.2430) | (0.4083) | (0.3273) | (0.1716) | (0.3054) | |

| 观察值 | 68 | 68 | 68 | 68 | 62 | 62 |

|

${R^2}$

|

0.9952 | 0.9965 | 0.9966 | 0.9980 | 0.9984 | 0.9985 |

| 省份固定变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

同样,与上文情况相类似,表6中产业承接的代理变量并非十分合理。为此,表7进一步采用安徽省和河南省33个地级市承接省外和国外的数据进行稳健性检验。由表7的回归结果看,产业承接和劳动回流的交互项系数在10%的显著性水平仍然较为显著,其系数大于省份层面的数据。在增加了地级市的相关控制变量以及地级市和年份虚拟变量后,表7的结果表明劳动力回流和产业承接仍然可以促进安徽和河南两省33个地级市的城镇化水平,这一结果说明表6的研究结果具有一定的稳健性。结合表6和表7的研究结果以及本文的理论假说2,可以得到本文研究的第二个结论:劳动力的回流和产业承接共同促进了中西部地区的城镇化水平的提升。

| (7.1) | (7.2) | (7.3) | (7.4) | (7.5) | (7.6) | |

|

$\ln BL \times \ln TI$

|

0.0103 | 0.0128 | 0.0117** | 0.0117** | 0.0121** | 0.0124** |

| (0.0070) | (0.0077) | (0.0056) | (0.0056) | (0.0050) | (0.0054) | |

|

$\ln BL$

|

−0.0777* | −0.0928* | −0.0851** | −0.0853** | −0.0876*** | −0.0901** |

| (0.0449) | (0.0490) | (0.0357) | (0.0358) | (0.0317) | (0.0337) | |

|

$\ln TI$

|

−0.0730 | −0.0584 | −0.0298 | −0.0338 | −0.0355 | 0.0250 |

| (0.0882) | (0.0823) | (0.0788) | (0.0790) | (0.0736) | (0.0618) | |

|

$\ln GDP$

|

−0.1981 | 0.0462 | 0.0503 | 0.1294 | 0.2657*** | |

| (0.1583) | (0.0995) | (0.1028) | (0.1029) | (0.0923) | ||

|

$\ln FIX$

|

−0.3052*** | −0.3029*** | −0.3268*** | −0.2162** | ||

| (0.0984) | (0.0990) | (0.1062) | (0.1040) | |||

|

$\ln EDU$

|

−0.0113 | −0.0264 | −0.0202 | |||

| (0.0372) | (0.0214) | (0.0277) | ||||

|

$\ln OPEN$

|

0.0721** | 0.0565** | ||||

| (0.0296) | (0.0272) | |||||

|

$\ln MED$

|

−0.3556*** | |||||

| (0.1305) | ||||||

| 常数项 | 0.7287 | 2.8841* | 3.0425** | 2.5754** | 3.1142** | 4.4135*** |

| (0.4479) | (1.6100) | (1.3908) | (1.2523) | (1.4129) | (1.0929) | |

| 观察值 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |

|

${R^2}$

|

0.9428 | 0.9465 | 0.9607 | 0.9607 | 0.9652 | 0.9775 |

| 地级市固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

本文的研究主要考察了劳动力回流与产业承接对中西部地区城镇化的影响,表6和表7的结果充分表明:劳动力的回流和产业承接共同促进了中西部地区的城镇化水平提升。但值得一提的是,本文研究中关于劳动力回流或产业承接单独实现对中西部地区城镇化的影响尚待解释,而关于这一点我们从表6和表7也可以得出。由表6和表7的结果看,如果考虑交互影响,那么可以看到无论是劳动力回流还是产业转移,对中西部地区城镇化发展的影响都是负向反馈。换言之,当且仅有劳动力回流或产业承接时,中西部地区的城镇化是难以得到发展的,只有劳动力回流与产业转移的相互促进,才会对中西部地区的城镇化发展有正向影响。需要指出的是,劳动力回流对中西部城镇化发展的影响为负,更有可能是因为本地劳动力市场竞争加剧所致;产业转移对中西部地区城镇化发展的影响为负,可能是因为中西部地区缺乏相应的技能劳动力来满足用工需求所致。

五、结论与启示

自2005年开始,我国东部沿海地区的部分产业逐步向中西部地区转移,产业跨地区转移逐年增加。从2010年起,中西部地区逐步形成了皖江城市带、晋陕豫黄河金三角、湘南、湖北荆州、江西赣南、重庆沿江、广西桂东、内蒙古赤峰等一批国家级承接产业转移示范区。整体而言,产业转移示范区的工业经济普遍得到快速发展、地区劳动力快速回流、城镇化率不断攀升。本文通过构建空间均衡理论模型分析劳动力回流与产业承接对中西部地区城镇化的影响,并提出两个研究假说:(1)劳动力回流与产业承接相互促进,形成“循环累积效应”;(2)劳动力回流与产业转移交互影响,并促进中西部地区的城市化水平提升。使用2011—2016年中国中西部地区18个省份的面板数据和安徽、河南两省33个地级市的面板数据进行了实证检验,结果证实了上述的理论假说,即劳动力和产业从沿海地区向中西部地区的“双转移”具有相互促进的作用,并且共同促进了中西部地区的城镇化发展。根据本文的研究结论,可以得到如下四个方面的启示:

第一,劳动力的回流需要与产业承接同步发展。从2010年开始,中西部地区的劳动力回流愈发明显,这主要是源于东部地区的生产成本提高和中西部地区居民收入水平的提高。但是,多数中西部省份的劳动力回流只是短暂的现象,并没有持续。其中的主要原因之一就是,这些地区并没有相应的产业来满足回流劳动力在本地就业的需求。反观那些劳动力持续得到回流的省份如安徽省、河南省、四川省等,不断地承接东部地区转移的产业,形成了强有力的承接转移产业示范区,劳动力的转移与产业承接形成了良性循环,相互促进同步推进。

第二,中西部地区城镇化发展的提升需要回流劳动力和产业承接的合力推进。如果只有劳动力的回流,那么回流劳动力无疑会增加本地劳动力市场的竞争;如果只有产业的承接,转移的企业未必能够在本地找到合适的劳动力,甚至为此花费高额的培训费用,从而降低了企业的竞争力。没有产业的城镇化是没有根基的城镇化,盲目的城镇化只会造成大量的城市贫民窟和“伪城镇化”。只有回流的劳动力和产业承接融为一体,才能真正地实现“人、产业与城”合三为一的目标,真正地促进中西部地区的城镇化和地区经济的发展。

第三,依据产业梯度发展来推动中西部地区城镇化的梯度发展与城镇化的高质量发展升级。如同产业转移那样,城镇化的发展同样会存在梯度问题。产业转移的梯度主要源于企业迁移的成本,而城镇化的梯度则是因为劳动力流动存在成本。伴随着劳动力回流与产业承接,中西部地区大力发展本地工业,进而带动了本地的城镇化水平提升。而大量劳动力回流形成的知识溢出和产业梯度转移带来的产业升级也为地区高质量的城镇化发展提供了支持,进一步推动了中西部地区的城镇化发展。

第四,中西部地区需要大力吸引外部资金尤其是外资的流入。外资是东部沿海地区城市化发展的重要推动力量。虽然中国的中西部地区在地理位置上并不占据十分有利的条件,并且近几年外资已有不断地向东南亚国家转移的情况,但是中西部地区资源相对丰富并且有拥有大量高素质的技能劳动力,因而其在这一轮的产业转移中仍然有着一定的竞争力。我国《关于积极有效利用外资推动经济高质量发展若干措施的通知》(2018)也提出了“引导外资更多投向中西部地区”,这将有利于中西部地区城镇化的进一步发展。

截至2017年年底,中国的城镇化发展水平已经超过了58%,但是多数中西部地区的城镇化率尚未达到50%。与东部沿海地区70%甚至更高的城镇化率相比,尚有较大的差距。如果说东部沿海地区的城镇化需要质量化发展,中西部地区的城镇化则在很长一段时间内仍然需要数量化发展。产业和劳动力要素从东部地区向中西部地区转移和回流的“双转移”是当前我国区域经济发展的重要趋势,中西部地区需要抓住这样一个机会去发展城镇化(辜胜阻等,2013)。

① 数据来源:安徽省《安徽省统计年鉴》(2010—2017年)以及安徽省合作交流办公室,由作者整理计算获得。

② 数据来源:国家统计局《中国统计年鉴》(2006—2017年),由作者整理计算获得。

③ 本文研究中带上标*的变量表示与内陆地区相对应的变量,带上标

④ 河南省地级市数据不包括省直管县数据。安徽省在2015年出现了一些行政区划的调整,但本文使用的数据均为调整前的数据,已经与安徽省统计局核对无误。

⑤ 中西部地区的其他省份都没有公布利用省外资金的情况,无法满足本文研究的需要。因此,本文研究的地级市数据采用安徽省和河南省的数据。整体而言,安徽省和河南省是我国劳动力回流、承接产业和城镇化发展最具代表性的地区,拥有多个产业承接示范区和新型城镇化示范区,符合本文研究的需要。

⑥ 在本文的地级市数据中,采用在校高等院校和中专学生数作为教育发展水平的代理变量,主要基于两方面的考虑:(1)地级市高等院校的差异较大,部分地区甚至没有高等院校;(2)安徽省统计年鉴中的在校生不分高等院校生和中专生,仅河南省满足这一分类要求,但数据量太少,不满足计量经济建模的最低样本要求。

| [1] | 陈建军. 中国现阶段的产业区域转移及其动力机制[J]. 中国工业经济, 2002(8): 37–44. DOI:10.3969/j.issn.1006-480X.2002.08.005 |

| [2] | 辜胜阻, 孙祥栋, 刘江日. 推进产业和劳动力“双转移”的战略思考[J]. 人口研究, 2013(3): 3–10. |

| [3] | 洪银兴, 陈雯. 城市化模式的新发展——以江苏为例的分析[J]. 经济研究, 2000(12): 66–71. |

| [4] | 胡安俊, 孙久文. 中国制造业转移的机制、次序与空间模式[J]. 经济学(季刊), 2014(4): 1533–1556. |

| [5] | 蒋耒文, 考斯顿. 中国区域城市化水平差异原因探析[J]. 中国人口科学, 2001(1): 45–51. DOI:10.3969/j.issn.1000-7881.2001.01.007 |

| [6] | 李娅, 伏润民. 为什么东部产业不向西部转移: 基于空间经济理论的解释[J]. 世界经济, 2010(8): 59–71. |

| [7] | 倪鹏飞, 颜银根, 张安全. 城市化滞后之谜: 基于国际贸易的解释[J]. 中国社会科学, 2014(7): 107–124. |

| [8] | 任远, 施闻. 农村外出劳动力回流迁移的影响因素和回流效应[J]. 人口研究, 2017(2): 71–83. |

| [9] | 石智雷, 杨云彦. 外出务工对农村劳动力能力发展的影响及政策含义[J]. 管理世界, 2011(12): 40–54. |

| [10] | 孙浦阳, 武力超. 基于大推动模型分析外商直接投资对城市化进程的影响[J]. 经济学家, 2010(11): 66–74. |

| [11] | 孙巍, 刘智超. 劳动力回流与工业经济省际趋同机制研究[J]. 经济问题探索, 2017(11): 99–106. |

| [12] | 王建康, 谷国锋, 姚丽. 城市化进程、空间溢出效应与城乡收入差距——基于2002−2012年省级面板数据[J]. 财经研究, 2015(5): 55–66. |

| [13] | 颜银根. 转移支付、产业跨区转移与区域协调发展[J]. 财经研究, 2014(9): 50–61. |

| [14] | 颜银根. 农村剩余劳动力培训能促进产业转移吗?[J]. 财经研究, 2017(6): 4–16. |

| [15] | 殷江滨, 李郇. 外出务工经历对回流后劳动力非农就业的影响——基于广东省云浮市的实证研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2012(9): 108–115. DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2012.09.017 |

| [16] | 章元, 刘时菁, 刘亮. 城乡收入差距、民工失业与中国犯罪率的上升[J]. 经济研究, 2011(2): 59–72. |

| [17] | 赵新正, 宁越敏. 中国区域城市化动力差异研究——基于灰色关联分析法的分析[J]. 城市问题, 2009(12): 13–18. |

| [18] | 佐藤宏, 李实. 中国农村地区的家庭成份、家庭文化和教育[J]. 经济学(季刊), 2008(3): 1105–1130. |

| [19] | Dixit A K, Stiglitz J E. Monopolistic competition and optimum product diversity[J]. The American Economic Review, 1977, 67(3): 297–308. |

| [20] | Krugman P. Increasing returns and economic geography[J]. Journal of Political Economy, 1991, 99(3): 483–499. DOI:10.1086/261763 |

| [21] | Pflüger M. A simple, analytically solvable, Chamberlinian agglomeration model[J]. Regional Science and Urban Economics, 2004, 34(5): 565–573. DOI:10.1016/S0166-0462(03)00043-7 |

| [22] | Russek S. Differential labour mobility and agglomeration[J]. Papers in Regional Science, 2010, 89(3): 587–606. DOI:10.1111/j.1435-5957.2009.00269.x |

| [23] | Todaro M P. A model of labor migration and urban unemployment in less developed countries[J]. The American Economic Review, 1969, 59(1): 138–148. |

| [24] | Young D, Deng HH. Urbanisation, agriculture and industrialisation in China, 1952-91[J]. Urban Studies, 1998, 35(9): 1439–1455. DOI:10.1080/0042098984222 |

| [25] | Zhang K H. What explains china’s rising urbanisation in the reform era?[J]. Urban Studies, 2002, 39(12): 2301–2315. DOI:10.1080/0042098022000033881 |

| [26] | Zhao Y H. Causes and consequences of return migration: Recent evidence from China[J]. Journal of Comparative Economics, 2002, 30(2): 376–394. DOI:10.1006/jcec.2002.1781 |