2020第46卷第1期

2. 北京大学 数字金融研究中心,北京 100871

2. Institute of Digital Finance,Peking University,Beijing 100871,China

一、引 言

数字金融又被称为互联网金融,广义上是指传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术提供资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式。①但业内一般从狭义的角度理解数字金融或互联网金融,仅指互联网企业利用数字技术开展的金融业务。②近年来,随着数字技术和电子商务的快速发展,中国数字金融也快速发展(李继尊,2015)。根据北京大学数字金融研究中心编制的“互联网金融发展指数”,互联网金融发展迅速,差不多每年翻一番(Guo等,2016)。互联网金融可以克服传统金融对物理网点的依赖,具有更大的地理穿透力和低成本优势。因此,在传统金融服务不到位的情况下,各界对新兴的数字金融寄予厚望,希望其能发挥普惠金融的功能,填补传统金融服务空白的领域和地区,服务那些传统金融没有服务到的群体−克服金融排斥,起到“雪中送炭”的作用。

从省份或城市的数据来看,中国的数字金融确实体现出“雪中送炭”的潜力。例如,侧重于体现数字金融覆盖率、使用率等信息的“北京大学数字普惠金融指数”显示,从2011年到2015年,中国不同省份间的数字普惠金融指数差距明显缩小,变异系数从0.47下降到0.1,西部地区的数字普惠金融有明显追赶东部地区的趋势(郭峰等,2019)。当前,互联网金融带来的数字普惠金融已经渗透到我们生活的方方面面(Chen,2016)。互联网金融实现普惠金融的重要价值得到关注。例如,移动互联网的快速发展为提高广大欠发达地区的普惠金融服务水平创造了条件(焦瑾璞,2014),数字货币对于扩大金融服务覆盖面、降低金融服务成本以及提高金融服务水平具有重要作用(焦瑾璞等,2015)。

数字金融门槛低、效率高、覆盖面广的优势为农村地区普惠金融创造了新的可能(董玉峰等,2016)。而拓展农村地区业务也确实成为一些互联网金融公司的重要战略,蚂蚁金服、京东金融等互联网金融公司纷纷成立了专门的农村金融部门,数字金融下乡已经蔚然成风。为了争夺农村地区的用户,一些互联网金融公司甚至采取了注册账户送鸡蛋、送洗衣粉等非常具有乡土气息的策略。然而,在对数字金融寄予厚望的同时,我们必须清醒地看到,作为互联网技术和金融业务的结合,数字金融技术的运用需要基本的金融知识和互联网技能。如果缺少基本的金融知识和互联网技能,可能就无法熟练有效地使用数字金融服务。虽然互联网金融可以克服地理障碍,在人口密度和经济活动密度低的农村地区也能低成本地提供金融服务,但是农户享受这些现代化的数字金融服务却并没有那么容易。因此,实证考察传统金融基础与农户使用数字金融之间的关系,有助于我们加深对数字金融模式的理解。

一套可靠的家户调查数据是实现上述研究目的重要保障。现有的综合性家户调查数据涉及近几年才兴起的数字金融服务的问题非常少。上海财经大学2015年开展的“千村调查”深入调查了中国农村普惠金融的发展现状,其中包括一些数字金融普及和使用方面的信息。本文利用这次调查获得的第一手微观数据,从家庭层面考察了传统金融基础和家庭成员教育水平对使用数字金融的影响。使用专门的农村普惠金融调查数据,有助于我们深入分析传统金融基础在影响农户使用新兴数字金融服务中的价值。本文实证分析发现,农户使用传统金融机构的线下金融服务频率越高,越倾向于使用数字金融;家庭教育水平越高,农户使用数字金融的可能性也越高。两阶段最小二乘回归以及传统金融基础与家庭教育水平的交互影响进一步证明了上述结论。在上述证据下,数字金融更多的是“锦上添花”,还没有做到“雪中送炭”。现有文献在讨论互联网金融与传统金融的关系时,往往从宏观和政策角度入手,缺少微观基础(郭峰等,2017;姚耀军和施丹燕,2017;李继尊,2015),本文的研究则对现有文献做了一个补充。同时,本文对于认识新兴数字金融的现实价值以及制定数字金融下乡的农村金融政策具有重要的现实意义。

二、理论分析与实证设计

(一)理论分析与研究假说

数字金融与传统金融的关系在学术界尚未有定论,主要存在“替代论”“补缺论”和“互补论”三种观点。“替代论”认为,数字金融可以降低交易成本和信息不对称程度,打破金融约束的边界,无限趋近于一般均衡中无金融市场的稳态(谢平和邹传伟,2012)。因此,作为一种能够优化人们消费的新兴投融资模式,数字金融将取代传统金融市场(谢平和邹传伟,2012;谢平等,2015)。“替代论”的可信性一直颇受质疑,汪炜和郑扬扬(2015)认为,技术工具的改进和金融产业的革命有着本质区别,互联网的无实体特点是优势,也是局限所在。“补缺论”则认为,数字金融的发展将会弥补传统金融的不足,延伸到传统金融服务不到的群体,而非取而代之,这是由互联网本身的性质决定的(王国刚和张扬,2015)。如果“补缺论”成立,则数字金融对传统金融具有“雪中送炭”的作用。而最受支持的观点是“互补论”(刘澜飚等,2013)。一方面,数字金融依托其技术的先进性来提高金融服务的质量与效率(程鑫,2015);另一方面,数字金融无法摆脱传统金融的积淀而独自生存(郑联盛,2014),即只可能对传统金融“锦上添花”。这一点在姚耀军和施丹燕(2017)以及郭峰等(2017)基于区域层面数据的研究中也得到了证实。不过,现有相关研究大多基于宏观层面或政策层面,尚缺少微观基础。

换言之,数字金融模式对于传统金融模式究竟是“雪中送炭”还是“锦上添花”,这是一个需要认真研究的问题。而现有研究对这一问题并没有形成共识。粟芳和方蕾(2016a)的研究表明,在交通比较发达的地区,农户可以寻求传统金融服务;而在交通不发达的农村地区,农户寻求传统金融服务的难度更高,从而会转向互联网金融。粟芳和方蕾(2016b)则发现,数字金融在东部地区发展得更好。何婧等(2017)发现传统信贷与互联网信贷存在竞争的关系,使用互联网信贷的农户大多也是能够获得传统信贷支持的,因而认为农村互联网金融的排斥主要表现在农户的“自我排斥”上。从金融供给角度看,数字金融模式确实可以克服地理障碍等因素;但从金融需求角度而言,传统金融需求越多,金融知识和金融经验就越丰富,从而也就越可能转向数字金融服务。没有使用过传统金融服务的农户可能会缺乏必要的金融知识和技能,即使有使用数字金融的愿望,也可能无法产生有效的数字金融服务需求。这一点在下文中有直接的微观调查证据。本文认为,数字金融虽然摆脱了传统金融存在的物理门槛,但是依然存在偏远农户被排斥的其他因素,停留在“锦上添花”的效果上。因此,本文提出以下假说:

假说1:传统金融对数字金融的使用有促进作用,拥有更多的传统金融基础,就更容易接受数字金融。

在传统金融之外,教育水平是否会对人们使用数字金融产生影响,也是本文关注的一个重点。2014年,世界银行发布的《2014年全球金融发展报告》显示,78%的被访者将家庭获取金融服务的主要障碍归结为金融知识的匮乏。这一现象在中国也同样存在,有研究显示,增加金融知识是减少金融排斥的重要途径(张号栋和尹志超,2016)。知识水平高的居民更容易理解金融市场和金融产品,减少使用金融工具的成本(尹志超等,2014)。也有研究提出,金融知识越多的人可能越偏好风险(Dohmen等,2010),从而会越多地参与新兴的数字金融。国外现有研究显示,受教育程度高的居民更愿意接受互联网银行(Polatoglu和Ekin,2001;Nasri和Charfeddine,2012)。因此,本文提出以下假说:

假说2:教育对数字金融的使用有促进作用,教育水平高的家庭更容易接受数字金融。

如果传统金融与教育水平都会对数字金融的使用产生促进作用,那么这两者影响的叠加效应是相互促进还是相互抵消呢?由于受教育水平高的家庭普遍拥有更宽松的金融约束(尹志超等,2014),对传统金融和新兴业务的接受能力也更强(吴雨等,2016),本文认为两者的促进作用是相互加强的。因此,本文进一步提出以下假说:

假说3:传统金融基础与教育水平对数字金融使用的促进效应是相互加强的。

(二)实证模型

本文主要采用最小二乘法(OLS)进行回归,并以Probit方法作为稳健性分析。基本模型为:

| $ I{F_{i}} = {\alpha_0} + {\alpha_1}{F_i} + {\alpha_2} Ed{u_i} + \beta {X_i} + \varepsilon_i $ |

其中,IF为农户是否使用数字金融的二元变量或者使用数字金融的业务种类数。F表示农户参与传统金融活动的基础,使用受访农户最近一年去银行网点的频次来度量。Edu表示农户成员的最高教育水平,使用家庭成员的最高学历来度量。α1和α2为本文关注的主要参数,α1衡量了农户使用传统金融的频次对其使用数字金融的影响,α2则衡量了农户教育水平对其使用数字金融的影响。控制变量X主要包括以下三类:(1)受访者个人特征,如年龄、性别等;(2)家庭特征,如家庭收入、家庭人数以及家中是否有党员等;(3)村庄特征,主要是村庄的一些地理特征。ε为随机干扰项。

(三)内生性问题

本文主要分析传统金融基础对数字金融使用的影响,其中的内生性问题是不容忽视的。传统金融和数字金融同属金融业务,不仅相互影响,还受其他变量的共同影响。首先是互为因果问题。这种情况引起的内生性问题在现实中最为常见,在本文中表现为更多的传统金融基础意味着更深层次的金融需求,这会引致数字金融使用与发展,反之亦然。目前,互联网金融与传统金融的关系尚未有定论,概括而言存在“互补效应”和“替代效应”两种可能(谢平和邹传伟,2012;刘澜飚等,2013;汪炜和郑杨杨,2015;王国刚和张扬,2015)。这会导致普通最小二乘估计可能高估也可能低估,取决于替代效应和互补效应哪个更强。其次是遗漏变量问题。虽然本文在基准模型中控制了个人层面、家庭层面以及村庄层面的部分变量,但是仍有一些因素如个人的工作经历、家庭的投资组合以及区域文化等无法获得。此外,这项主题调查只做了一年,时期效应也无法剔除。最后是测量误差问题。测量误差有两种:一种是被解释变量的测量误差,这不会引起内生性;另一种是解释变量的测量误差,通常体现为选择性偏差(selection bias),这会产生一定的内生性问题。“千村调查”采用的是“定点+返乡”的形式,学生返乡调查中可能会产生一些选择性偏差,如采样时选择靠近自己住处的村庄等。

在本文中,解决内生性问题最理想的手段是寻找合适的工具变量。一个合适的工具变量应同时满足两个条件:第一,能够很好地解释内生变量,即工具变量与“去银行网点的次数”有足够的相关性;第二,工具变量来自系统之外,即具有外生性。我们选择了问卷中“家庭到银行网点所需时间”以及“村里有几台ATM机”作为传统金融使用频次的工具变量。我们将在下文中检验这两个工具变量是否满足上述两个条件,这里首先阐述选择这两个变量作为工具变量的逻辑。第一,家庭到银行网点所需时间。这个变量包含了两个信息,一是家庭到银行的地理距离,二是家庭到银行的交通便利程度。首先,银行所处地理位置是固定不变的,每个家庭距最近银行网点的距离是既定的,不受任何外界条件的影响。因此,地理距离满足工具变量严格外生的基本条件。其次,家庭与最近银行网点间的道路状况也具有强外生性,不受单个家庭金融需求的影响。同时,每个家庭到银行网点所需时间与传统金融的使用程度存在相关性。它既反映了传统金融的可得性,直接影响传统金融的使用程度(尹志超等,2015),还表示人们去银行的交通成本,影响每个家庭使用传统金融的频次。第二,村里有多少台ATM机。ATM的分布密度表示区域内传统金融的可得性,与传统金融的使用频次相关,因而常作为地区金融可得性或普惠性的工具变量(朱一鸣和王伟,2017)。同时,ATM机的数量与单个家庭的第三方支付、网络理财等数字金融需求理论上没有直接的关联,从而满足外生性条件。

三、数据来源与变量说明

(一)数据来源

上海财经大学“千村调查”项目自2008年开始,已持续十多年,是一项师生共同参与的大型农村调查。在2013年之前,“千村调查”均为学生返乡调查。从2013年开始,引入随机抽样定点调查模式,采用多阶段系统规模成比例的不等概率抽样方法,赋予每一个初级抽样单元与单元农村人口规模成比例的入样概率。根据千村调查项目组提供的资料和2010年第六次人口普查数据,在最终抽取的样本村庄中,当年村民人均收入均值为6 209元,高出全国均值仅4.9%,因而能够较好地代表全国农村的经济发展水平。另外,除了农村家庭的基本生活状况外,该调查项目每年还会有一个主题调研。2015年“千村调查”的主题为“农村基础金融服务的覆盖与使用”,调研内容囊括了农村家庭对银行、保险等传统金融,以及第三方支付、P2P网络借贷等新兴数字金融的使用情况。本次调查的队伍由30位带队老师和1 418名学生组成,覆盖除港澳台以外的31个省、自治区和直辖市。问卷内容包括入户调查和行政村整体情况调查等信息。剔除核心解释变量与关键控制变量缺失的问卷后,最终的有效入户样本为14 606份,涉及737个行政村。

目前,已有多篇论文基于本次调查研究了中国农村数字金融的发展现状和问题(粟芳和方蕾,2016a,b)。根据本次调查问卷数据统计,数字金融下乡的情况并没有想象中的乐观。在受访的737个行政村中,有214个村落几乎没有数字金融,占到近30%。有54.2%的行政村有数字金融但很少,而使用比较普遍的情况仅占15%。

(二)变量说明

1. 传统金融。对于家庭使用传统金融的情况,本文主要选取家庭成员最近一年去银行的次数来衡量,具体包括“您本人最近一年去银行网点次数”与“家庭其他成员最近一年一共去了银行多少次”两个问题,两者之和反映了整个家庭使用传统金融的情况。对于农村家庭使用数字金融的情况,本文采用是否参与以及参与程度两个维度来衡量,具体包括以下几个问题:“家里是否有人使用‘支付宝’等第三方支付平台”“您家是否购买过‘宝宝类’互联网理财产品”以及“家里是否参与过P2P”。对于参与数字金融,只要有一个问题的回答为“是”,即认为家庭使用了数字金融,赋值为1,否则为0;而数字金融的参与程度则为上述三个问题肯定结果的叠加,取值从0到3,度量了家庭参与数字金融的业务种类。

2. 教育水平。本文以“家庭成员的最高学历”作为家庭层面教育水平的代理变量,考察它对家庭参与互联网金融的影响。家庭成员的最高学历可以反映整个家庭的人力资本质量(尹志超等,2014)。该变量是一个有序变量:小学及以下为0,初中为1,高中、职高、技校和中专为2,大专和本科为3,研究生及以上为4。

3. 控制变量。(1)个人特征,主要包括受访者的年龄和性别(男性为1,女性为0)。受访者一般为家中的户主或主事人,当家人的年龄和性别不仅包含家庭的年龄结构信息,还映射出风险偏好。在通常情况下,男性更偏好风险,年轻人更愿意冒险。(2)家庭因素,主要包括:家庭人口数,由于被解释变量是参与数字金融的情况,家庭人口数必然对其有直接的影响;收入水平,收入水平高低直接影响金融约束,进而影响家庭的金融工具选择,本文中的家庭年收入采用有序变量来衡量;③社会资本,社会资本指的是人与人之间的一组横向网络关系(Putnam,1993),本文主要采用“家中是否出过村长”“家中是否有党员”以及“家中是否有外出人口”来衡量。④(3)村庄特征,主要包括交通便利程度和数字金融使用环境。例如,“‘村村通’村级公路路面硬化是否实施?”以及“当地的地貌类型”,高原、盆地和平原属于交通便利的地貌,赋值为1,丘陵和山地赋值为0。关于村中使用数字金融的程度,“几乎没有”为0,“有但很少”为1,“比较普遍”为2。这是针对整个村庄情况询问村委会干部获得的。本文主要变量的描述性统计结果见表1。

| 样本数 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | |

| 去银行的频次 | 14 606 | 21.770 | 34.668 | 0.000 | 500.000 |

| 家庭教育水平 | 15 546 | 1.926 | 0.978 | 0.000 | 4.000 |

| 家庭人口数 | 15 478 | 4.287 | 1.778 | 1.000 | 15.000 |

| 家中是否出过村长 | 15 546 | 0.172 | 0.378 | 0.000 | 1.000 |

| 家中是否有党员 | 15 546 | 0.244 | 0.430 | 0.000 | 1.000 |

| 家庭年收入 | 15 546 | 2.047 | 1.104 | 0.000 | 4.000 |

| 家中是否有外出人口 | 15 336 | 0.631 | 0.482 | 0.000 | 1.000 |

| 性别 | 15 546 | 0.584 | 0.493 | 0.000 | 1.000 |

| 年龄 | 15 322 | 47.259 | 13.831 | 18.000 | 80.000 |

| 村中使用数字金融的程度 | 14 895 | 0.899 | 0.662 | 0.000 | 2.000 |

| 村中道路情况 | 14 895 | 1.703 | 0.593 | 0.000 | 2.000 |

| 村所在地的地貌 | 14 666 | 0.538 | 0.499 | 0.000 | 1.000 |

(三)直观证据

表2给出了在去银行网点次数的不同分位数范围内,使用数字金融和未使用数字金融的基本统计结果。由表2可知,传统金融的使用程度与是否使用数字金融存在明显的正相关关系,去银行网点次数越多,使用数字金融的可能性越大。这初步验证了使用传统金融越多的农村家庭越多地参与了数字金融。当然,这一关系中存在一定的内生性问题,我们将在下文中利用工具变量法进行分析。

| 去银行网点频次的分位数区间(%) | 0 | (0—25] | (25—50] | (50—75] | (75—100] |

| 对应频次 | 0 | (0—5] | (5—12] | (12—25] | (25—500] |

| 未使用数字金融(家) | 995 | 2 458 | 2 301 | 2 005 | 1 463 |

| 使用数字金融(家) | 87 | 574 | 1 090 | 1 654 | 2 019 |

| 使用比例(%) | 8.35 | 18.93 | 32.14 | 45.20 | 57.98 |

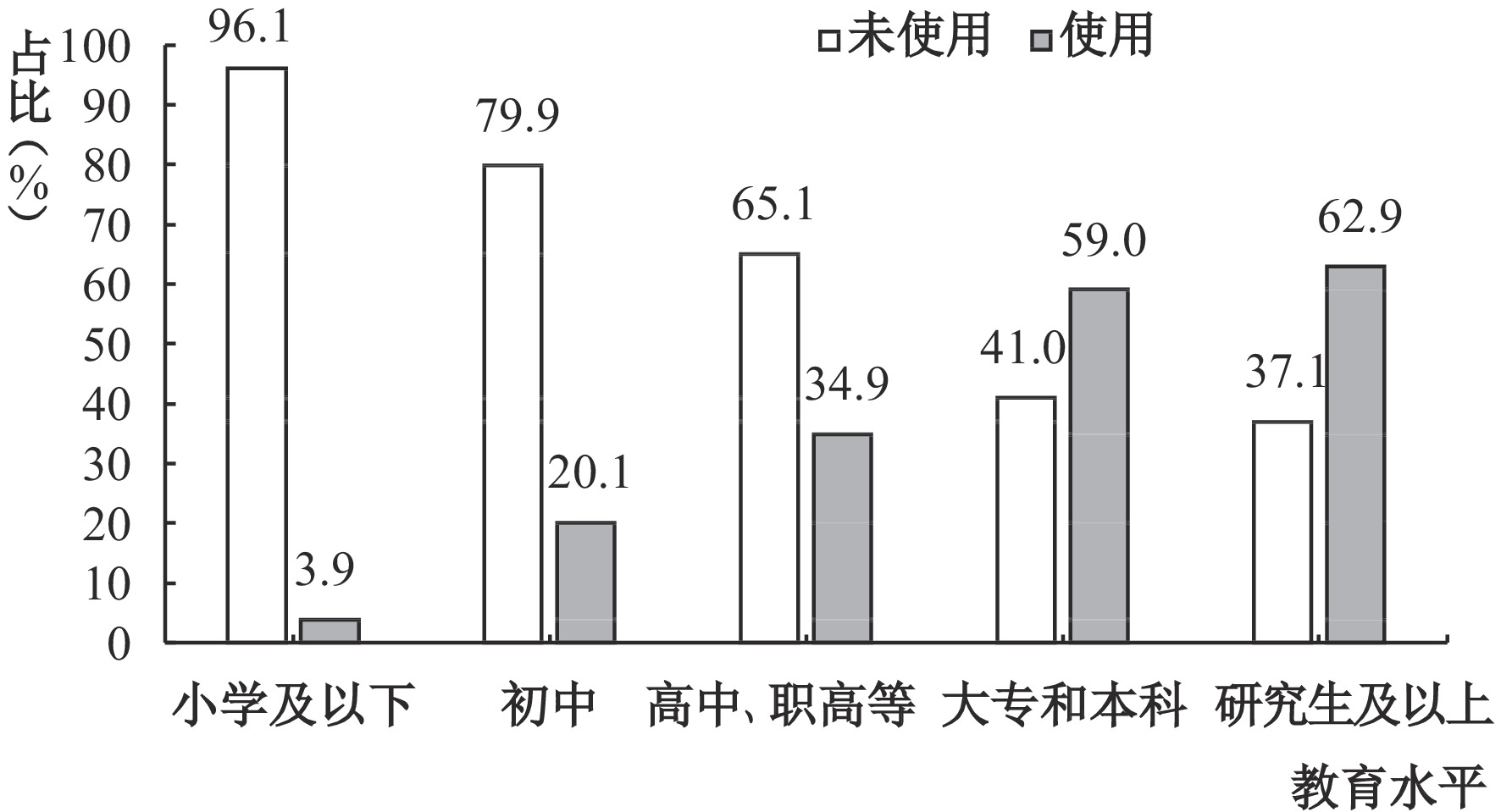

图1给出了不同教育水平的家庭未使用数字金融产品和使用数字金融产品的占比情况。对比可以明显地看出,随着教育水平的提升,未使用数字金融产品的家庭占比大幅下降。在家庭教育水平为小学及以下的样本中,96%没有使用数字金融;而在研究生及以上的样本中,仅有37%没有接触过数字金融。

|

| 图 1 家庭教育水平与数字金融使用比例 |

四、实证结果分析

(一)基准回归

为了克服变量中存在的异方差问题,本文所有回归均对估计参数的标准误进行了White异方差修正。同时,去银行网点次数存在一些极端值,我们对其进行了0.5%的右缩尾处理。此外,我们发现所有解释变量的方差膨胀因子均小于2,因而不存在严重的多重共线性问题。

表3给出了全样本回归结果。列(1)中没有任何控制变量,去银行次数的系数显著为正,这与上文的数据观察是一致的。这表明去银行次数越多,即家庭使用传统金融的频率越高,传统金融经验越丰富,使用数字金融的可能性就越高。同时,家庭教育水平对使用数字金融也具有显著的正向影响。为了剔除其他变量的干扰,列(2)中加入了个人、家庭和村庄层面的控制变量,可以看出,去银行次数和家庭教育水平的系数仍在1%的水平上显著为正。列(3)和列(4)的被解释变量为数字金融使用程度,结果与列(1)和列(2)非常类似,这说明我们的结论是稳健的。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 是否使用数字金融 | 是否使用数字金融 | 数字金融使用程度 | 数字金融使用程度 | |

| 去银行的频次 | 0.003*** | 0.002*** | 0.003*** | 0.002*** |

| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | |

| 家庭教育水平 | 0.167*** | 0.114*** | 0.193*** | 0.130*** |

| (0.004) | (0.004) | (0.004) | (0.005) | |

| 家庭人口数 | −0.000 | −0.002 | ||

| (0.002) | (0.003) | |||

| 家中是否出过村干部 | −0.012 | −0.015 | ||

| (0.011) | (0.014) | |||

| 家中是否有党员 | 0.027*** | 0.048*** | ||

| (0.010) | (0.012) | |||

| 家庭年收入 | 0.073*** | 0.088*** | ||

| (0.004) | (0.005) | |||

| 家中是否有外出人口 | 0.023*** | 0.019** | ||

| (0.008) | (0.009) | |||

| 受访者性别 | −0.026*** | −0.016* | ||

| (0.007) | (0.009) | |||

| 受访者年龄 | −0.008*** | −0.009*** | ||

| (0.000) | (0.000) | |||

| 村中使用数字金融的程度 | 0.050*** | 0.054*** | ||

| (0.006) | (0.007) | |||

| 村中道路情况 | −0.001 | −0.006 | ||

| (0.006) | (0.007) | |||

| 村所在地的地貌 | 0.026*** | 0.032*** | ||

| (0.008) | (0.009) | |||

| 样本数 | 14 606 | 13 445 | 14 606 | 13 445 |

| R2 | 0.167 | 0.255 | 0.166 | 0.254 |

| 注:括号内为异方差稳健标准误,*、**和***分别表示10%、5%和1%的显著性水平。下表同。 | ||||

对于控制变量,以列(2)结果为例,在家庭层面,家庭中有党员、家庭年收入以及家中有外出人口对农村家庭使用数字金融有显著的正向影响。在个人层面,受访者的性别和年龄也都有显著的影响,随着年龄的增大,使用数字金融的可能性下降,户主较年轻的家庭较多使用数字金融,这是很直观的结果。有趣的是,户主为男性对家庭使用数字金融的影响显著为负,说明女性当家的家庭更可能使用数字金融。此外,村所在地的地貌对家庭使用数字金融有显著的正向影响,说明在地势便利的地区,数字金融更容易被人们所接受。这与人们期望数字金融下乡是填补交通不便利地区的传统金融服务空白的认知有一些偏差,但符合本文的逻辑。人们希望利用数字金融的优势,为传统金融服务不到的偏远山区提供金融服务,起到“雪中送炭”的作用。但计量结果却显示,地势不便利地区的农村家庭使用数字金融的可能性更低。当然,这一结论存在内生性问题,这里不予展开讨论。

(二)工具变量法回归

根据上文的讨论,家庭使用数字金融和使用传统金融之间存在很强的内生性。为了识别其中的因果关系,而不是仅停留在相关关系上,我们采用工具变量法进行了两阶段最小二乘回归。表4报告了第一阶段回归结果。从中可以看出,两个工具变量对农户成员去银行的频次均有显著的负向影响,且F统计值远大于10,符合相关文献对工具变量的要求(Staiger和Stock,1997)。

| (1) | (2) | |

| 去银行的频次 | 去银行的频次 | |

| 到银行所需时间 | −0.128*** | −0.062*** |

| (0.018) | (0.017) | |

| ATM机数量 | −0.125*** | −0.110*** |

| (0.014) | (0.016) | |

| 家庭教育水平 | 6.223 | 2.820*** |

| (0.248) | (0.258) | |

| 家庭人口数 | 0.236 | |

| (0.168) | ||

| 家中是否出过村干部 | 2.489 | |

| (0.814) | ||

| 家中是否有党员 | 2.554*** | |

| (0.744) | ||

| 家庭年收入 | 7.065*** | |

| (0.279) | ||

| 家中是否有外出人口 | −1.862*** | |

| (0.560) | ||

| 受访者性别 | 2.880*** | |

| (0.500) | ||

| 受访者年龄 | −0.240*** | |

| (0.019) | ||

| 村中使用数字金融的程度 | 1.332*** | |

| (0.385) | ||

| 村中道路情况 | −0.884** | |

| (0.377) | ||

| 村所在地的地貌 | −2.343*** | |

| (0.502) | ||

| 样本数 | 13 482 | 12 998 |

| F值 | 59.89 | 28.00 |

第二阶段回归结果见表5。本文首先对模型进行了Kleibergen-Paak LM检验,P值为0.000,在1%的水平上拒绝了工具变量识别不足的零假设。Sargan-Hansen检验的零假设是所有工具变量都是外生的,检验结果不能拒绝零假设。Kleibergen-Paak F检验结果显示,F值大于10%水平的临界值,因而拒绝了弱工具变量的零假设。综上所述,我们选择的两个工具变量在理论上和技术上都满足条件,是合理且可靠的。工具变量法分析结果与表3相比依然是稳健的。去银行的频次对使用数字金融的影响仍在1%的水平上显著为正,而且系数大幅提升。这说明在反向因果问题中,数字金融对传统金融的“替代作用”占主导,在基准回归中,传统金融基础对数字金融的推动作用被低估。传统金融基础对农户使用数字金融的程度的影响系数也大于普通最小二乘回归下的结果。传统金融基础和家庭教育水平对数字金融的发展起到重要的推动作用。家庭使用传统金融越多,金融素质就越高,金融经验也越丰富,越愿意尝试新的金融模式。因此,使用传统金融服务多的家庭有更开放的心态拥抱数字金融。⑤同时,家庭成员的教育水平越高,获取的数字金融信息就越多,越了解其使用方法与风险收益,从而越容易接受这种新兴的金融模式。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 是否使用数字金融 | 是否使用数字金融 | 数字金融使用程度 | 数字金融使用程度 | |

| 去银行的频次 | 0.014*** | 0.013*** | 0.017*** | 0.015*** |

| (0.002) | (0.004) | (0.003) | (0.005) | |

| 家庭教育水平 | 0.094*** | 0.082*** | 0.106*** | 0.094*** |

| (0.015) | (0.011) | (0.018) | (0.014) | |

| 家庭人口数 | −0.003 | −0.005 | ||

| (0.003) | (0.004) | |||

| 家中是否出过村干部 | −0.034** | −0.041* | ||

| (0.017) | (0.021) | |||

| 家中是否有党员 | −0.002 | 0.015 | ||

| (0.016) | (0.020) | |||

| 家庭年收入 | −0.006 | −0.002 | ||

| (0.025) | (0.032) | |||

| 家中是否有外出人口 | 0.045*** | 0.045*** | ||

| (0.012) | (0.015) | |||

| 受访者性别 | −0.056*** | −0.052*** | ||

| (0.014) | (0.017) | |||

| 受访者年龄 | −0.005*** | −0.006*** | ||

| (0.001) | (0.001) | |||

| 村中使用数字金融的程度 | 0.032*** | 0.033*** | ||

| (0.009) | (0.011) | |||

| 村中道路情况 | 0.008 | 0.003 | ||

| (0.008) | (0.009) | |||

| 村所在地的地貌 | 0.053*** | 0.064*** | ||

| (0.013) | (0.015) | |||

| 样本数 | 13 482 | 12 998 | 13 482 | 12 998 |

| Kleibergen-Paak LM值 | 80.53 | 36.57 | 80.53 | 36.57 |

| P值 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

| Sargan-Hansen检验值 | 1.275 | 0.0540 | 3.837 | 0.685 |

| P值 | 0.259 | 0.816 | 0.050 | 0.408 |

| Kleibergen-Paak F值 | 59.89 | 28.00 | 59.89 | 28.00 |

(三)稳健性检验

1. 核心解释变量的稳健性。为了排除异常值的干扰,我们在上文中对去银行的频次进行了右缩尾处理,但这可能会受到“敲打数据”的质疑。为此,我们使用原始数据进行了回归,表6中列(1)结果依然是非常稳健的。此外,我们选取了另一个反映传统金融使用情况的变量−家中是否有传统金融资产,传统金融资产包括活期存款、定期存款、理财产品、基金、股票和债券等类型。只要农户有上述任意一个账户,则赋值为1,表示家庭使用传统金融服务。我们使用这一变量代替去银行的频次,回归结果见表6中列(2),系数仍显著为正,说明上文结论是稳健的。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 未缩尾 | 替换传统金融使用情况变量 | IV Probit | Ordered Probit | |

| 去银行的频次 | 0.014*** | 0.031*** | 0.005*** | |

| (0.004) | (0.003) | (0.000) | ||

| 家庭教育水平 | 0.096*** | 0.111*** | 0.180*** | 0.389*** |

| (0.014) | (0.010) | (0.060) | (0.014) | |

| 家中是否有传统金融资产 | 0.753*** | |||

| (0.240) | ||||

| 家庭人口数 | −0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.021*** |

| (0.004) | (0.004) | (0.008) | (0.007) | |

| 家中是否出过村干部 | −0.035* | −0.031* | −0.081** | −0.033 |

| (0.021) | (0.018) | (0.034) | (0.035) | |

| 家中是否有党员 | 0.012 | 0.053*** | −0.031 | 0.088*** |

| (0.021) | (0.014) | (0.034) | (0.030) | |

| 家庭年收入 | −0.001 | 0.020 | −0.034 | 0.250*** |

| (0.032) | (0.028) | (0.057) | (0.012) | |

| 家中是否有外出人口 | 0.047*** | −0.000 | 0.129*** | 0.102*** |

| (0.016) | (0.012) | (0.025) | (0.025) | |

| 受访者性别 | −0.050*** | −0.020* | −0.128*** | −0.037 |

| (0.017) | (0.011) | (0.022) | (0.023) | |

| 受访者年龄 | −0.006*** | −0.009*** | −0.011*** | −0.027*** |

| (0.001) | (0.000) | (0.004) | (0.001) | |

| 村中使用数字金融的程度 | 0.033*** | 0.036*** | 0.061** | 0.141*** |

| (0.011) | (0.010) | (0.030) | (0.018) | |

| 村中道路情况 | 0.003 | −0.011 | 0.014 | −0.028 |

| (0.009) | (0.009) | (0.017) | (0.020) | |

| 村所在地的地貌 | 0.061*** | 0.050*** | 0.125*** | 0.086*** |

| (0.015) | (0.012) | (0.022) | (0.024) | |

| 样本数 | 12 998 | 13 750 | 12 998 | 13 445 |

| Kleibergen-Paak LM值 | 36.16 | 22.91 | ||

| P值 | 0.000 | 0.000 | ||

| Sargan-Hansen检验值 | 0.673 | 1.112 | ||

| P值 | 0.412 | 0.292 | ||

| Kleibergen-Paak F值 | 27.55 | 13.18 |

2. 回归方法的稳健性。在基准回归中,为便于解释和上下文衔接,我们使用了最小二乘回归方法。为了检验回归方法对研究结论的影响,我们采用IV Probit方法进行了稳健性检验,此时被解释变量为是否使用数字金融的二元变量。表6中列(3)显示,系数依然显著为正。此外,我们还使用Ordered Probit模型考察了有多种选择的情形,结果见表6中列(4),结论依然是非常稳健的。这说明计量方法不会影响本文的基本结论。

表6结果表明,在使用工具变量的前提下,研究结论对于替换核心解释变量以及采用不同回归方法均是稳健的。此外,在这些稳健性检验中,家庭教育水平的系数始终显著为正,说明分析结果整体上很稳健。

(四)传统金融基础与教育水平的交互影响

上述分析表明,农户参与数字金融需要有一定的传统金融经验和教育水平,两者对使用数字金融有显著的正向推动作用。那么,两者叠加又会产生什么影响,是相互加强还是相互抵消?我们首先考察了在家庭成员的不同教育水平下传统金融基础对使用数字金融的影响,工具变量回归结果见表7中列(1)和列(2)。其中,列(1)中样本为高中以下学历的家庭,列(2)中则为高中以上学历的家庭。两列中传统金融基础对使用数字金融的影响均显著为正,但高教育水平组的系数明显更大。这说明对于高教育水平的农村家庭,受益于良好的知识储备,包括互联网技能等,传统金融基础更能催生他们对互联网金融的需求。列(3)和列(4)则根据去银行频次的中位数(12次/年),将样本分成低频次组和高频次组。两列结果对比也可以发现一些有趣的现象,对于去银行频次较低的家庭,传统金融基础对使用数字金融的影响并不显著,即传统金融需求并不会衍生出对数字金融的需求;而在去银行频次较高的家庭中,人们对传统金融的需求在5%的显著性水平上会促进数字金融的发展。同时,对于去银行频次高的家庭,教育水平对使用数字金融有更强的刺激作用。这说明对于传统金融使用经验丰富的家庭,拥有高教育水平更容易让他们以开放的心态拥抱数字金融。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| 低教育水平 | 高教育水平 | 低频次 | 高频次 | 交互影响 | |

| 去银行的频次 | 0.010* | 0.017*** | 0.069 | 0.017** | −0.004 |

| (0.006) | (0.006) | (0.044) | (0.008) | (0.007) | |

| 家庭教育水平 | 0.067*** | 0.137*** | −0.059 | ||

| (0.021) | (0.015) | (0.086) | |||

| 去银行的频次×家庭教育水平 | 0.009** | ||||

| (0.004) | |||||

| 家庭人口数 | 0.010*** | −0.011* | 0.005 | −0.014 | −0.000 |

| (0.004) | (0.006) | (0.004) | (0.009) | (0.004) | |

| 家中是否出过村干部 | 0.002 | −0.060** | −0.023 | −0.058* | −0.033 |

| (0.025) | (0.029) | (0.033) | (0.032) | (0.022) | |

| 家中是否有党员 | 0.012 | 0.042* | 0.008 | 0.030 | 0.003 |

| (0.031) | (0.025) | (0.019) | (0.029) | (0.026) | |

| 家庭年收入 | 0.019 | 0.002 | 0.039* | −0.004 | 0.007 |

| (0.033) | (0.047) | (0.023) | (0.050) | (0.037) | |

| 家中是否有外出人口 | 0.022 | 0.082*** | 0.017 | 0.056** | 0.041*** |

| (0.019) | (0.018) | (0.013) | (0.023) | (0.016) | |

| 受访者性别 | −0.043** | −0.053** | −0.022 | −0.074*** | −0.043** |

| (0.021) | (0.022) | (0.021) | (0.026) | (0.017) | |

| 受访者年龄 | −0.004*** | −0.008*** | −0.005*** | −0.006*** | −0.007*** |

| (0.001) | (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.001) | |

| 村中使用数字金融的程度 | 0.035*** | 0.034** | 0.034*** | 0.033* | 0.035*** |

| (0.011) | (0.016) | (0.011) | (0.019) | (0.012) | |

| 村中道路情况 | −0.012 | 0.014 | 0.007 | −0.003 | 0.005 |

| (0.009) | (0.014) | (0.010) | (0.016) | (0.010) | |

| 村所在地的地貌 | 0.020 | 0.106*** | 0.027** | 0.088*** | 0.076*** |

| (0.013) | (0.026) | (0.012) | (0.028) | (0.021) | |

| 样本数 | 4 737 | 8 261 | 6 105 | 6 893 | 12 998 |

| Kleibergen-Paak LM值 | 16.67 | 23.65 | 9.989 | 13.84 | 17.82 |

| P值 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.001 | 0.000 |

| Sargan-Hansen检验值 | 0.415 | 0.718 | 0.0173 | 0.583 | 3.311 |

| P值 | 0.519 | 0.398 | 0.895 | 0.445 | 0.191 |

| Kleibergen-Paak F值 | 18.91 | 17.44 | 5.593 | 9.841 | 8.701 |

在上述分组回归的基础上,表7中列(5)引入了传统金融基础与家庭教育水平的交互项。此时,在原有的两个工具变量的基础上,还加入了到银行所需时间、村中ATM机数量分别与家庭教育水平的两个交互项,作为传统金融基础与家庭教育水平交互项的工具变量。回归结果显示,去银行的频次与家庭教育水平的交互项系数显著为正,说明家庭教育水平越高,使用传统金融越可以引致出数字金融需求,反之亦然。这再次证明了上文基本结论中的逻辑,即数字金融目前更多的是锦上添花,还不是雪中送炭。

(五)更多直观证据

为了更直观地考察传统金融基础、家庭教育水平与数字金融的关系,我们还分析了农户未使用数字金融的原因。在未使用数字金融的9 362个家庭中,42%是因为“不了解”,30%是因为“不会用”,17%反映“没条件”,“不安全”与“其他”原因只占11%。这说明由于存在使用门槛,数字金融下乡受到阻碍。这与传统认知的“雪中送炭”功能有很大的不同。同时,“不了解”和“不会用”的家庭占比超过了70%,说明数字金融依赖于传统金融打下的群众基础,目前停留在“锦上添花”功能上。

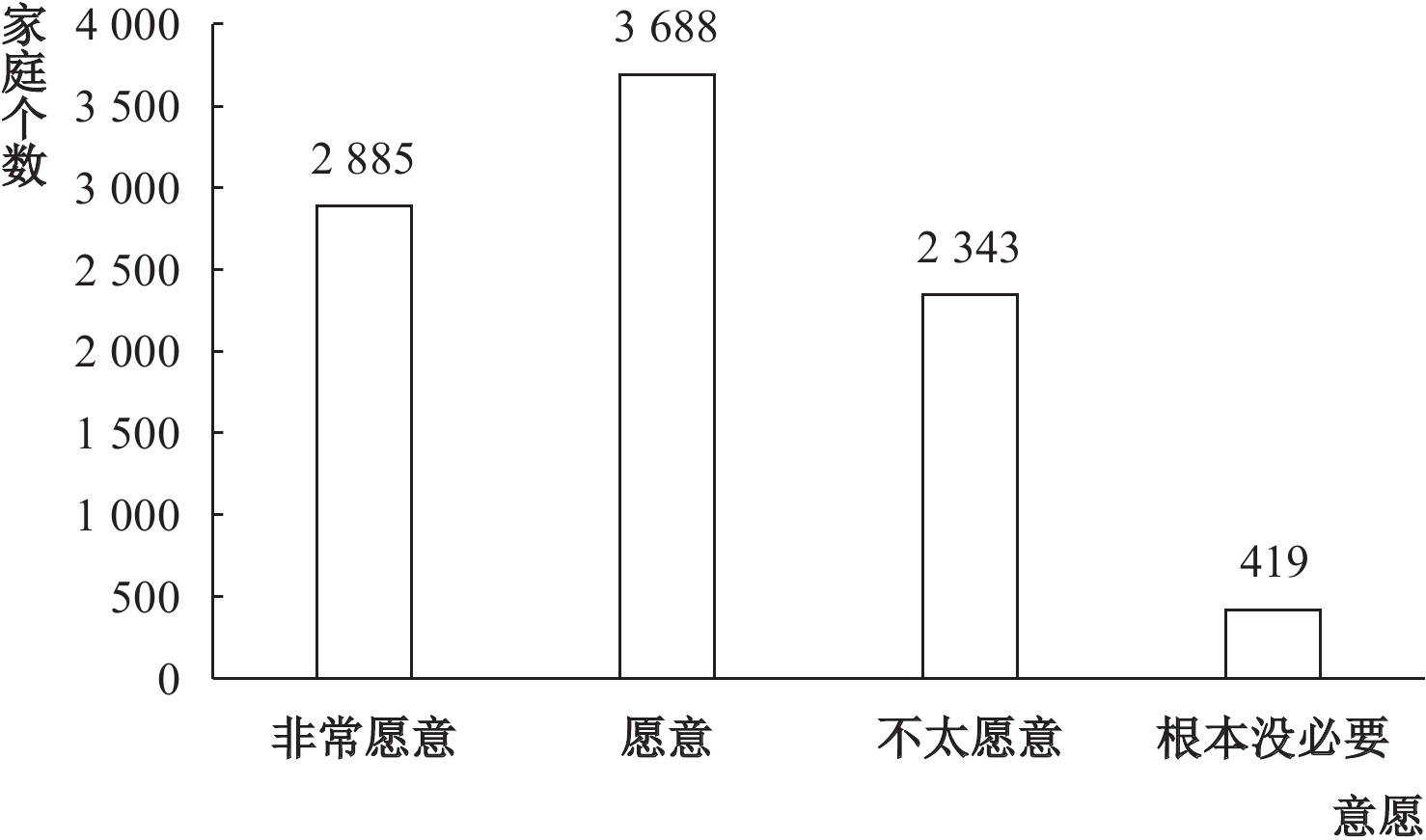

此外,如图2所示,在未使用数字金融的这些家庭中,有2 885个“非常愿意”以后可以使用数字金融,3 688个表示“愿意”接受数字金融,“不太愿意”和认为“根本没必要”的家庭仅有2 343个和419个,“非常愿意”和“愿意”的家庭占未使用数字金融样本的70.21%。这说明这些农户非常希望享受数字金融服务,但受制于金融经验和知识能力等,被“排斥”在新兴的数字金融模式之外。这也是我们常说的“数字鸿沟”的一种表现。最后,我们进一步分析了“不了解”和“不会用”的家庭的使用意愿,发现在6 788个这样的家庭中,4 842个在未来有使用数字金融的意愿,占比为71.33%,略高于平均水平。这说明解决金融经验和知识门槛对于推动数字金融下乡有很强的迫切性。

|

| 图 2 未来使用数字金融的意愿 |

五、结 论

传统金融存在很多服务空白的领域和地区,特别是在偏远的农村地区,普惠金融事业仍任重道远。而近几年异军突起的数字金融则被寄予了厚望,各界希望新兴的数字金融模式可以填补偏远农村地区传统金融服务的空白领域,服务传统金融没有服务到的人群。但数字金融并不是凭空产生的,其存在仍有赖于一定的基础。本文研究发现,农户使用传统金融的频率越高,金融知识和金融经验越丰富,也就越有可能拥抱新兴的数字金融业务;家庭成员教育程度越高,农户使用数字金融的可能性也越高。传统金融基础与教育水平的交互影响以及其他分析进一步证实了上述结论。本文研究表明,数字金融的普惠性还没有达到人们预期的程度,仅依靠推广数字金融恐难以实现金融普惠。在推动数字金融发展过程中,重视培训金融基础素养,是本文实证结论最主要的政策含义。

第一,注重发展基础,加强金融培训。推动数字金融下乡的初衷是好的,但要注意其发展基础,应加强金融基础知识等方面的培训,提高农村居民的金融素质。只有掌握了一定的金融和互联网等方面的基本知识和技能,才能引致出数字金融的需求,否则一味地增加数字金融服务供给,可能会导致资源的浪费。用鸡蛋换回的数字金融账户很可能被“束之高阁”。

第二,明确发展关系,避免顾此失彼。本文研究表明,数字金融下乡离不开传统金融基础,要数字金融完全脱离传统金融去服务偏远贫困农户的设想目前来看是不可行的。因此,在推动数字金融下乡的同时,应重视传统金融等“配套设施”的建设,让数字金融更好地发挥其便利快捷的优势,起到“锦上添花”的作用。

① 中国人民银行等十部门发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》。

② 对于第三方支付、网络理财和P2P网络借贷等新兴金融模式,最初人们称之为“互联网金融”,但现在越来越多的人称其为“数字金融”“金融科技”等。讨论这些名称是否恰当,超出了本文的研究范围。本文中“数字金融”和“互联网金融”均指互联网企业借助新兴数字技术开展的新型金融业务。传统金融机构也在纷纷借助数字技术改造自己的业务,如网上银行、直销银行等,业内一般称为广义互联网金融。

③ 五千元及以下为0,五千元到两万元为1,两万元到五万元为2,五万元到十万元为3,十万元及以上为4。

④ 样本中有人“在外务工”“在外求学”或“在外参军”的家庭认为有外出人口。

⑤ 需要注意的是,我们的回归结果仅显示在2015年这个时间截面上,使用传统金融多可以引致更多的数字金融需求,但还不能回答使用数字金融服务会对农户的金融需求特别是传统金融服务需求产生何种动态影响,这需要更多的追踪调查才能做出严谨的回答。

| [1] | 程鑫. 传统金融与互联网金融互补、融合发展探讨[J]. 国际金融, 2015(11): 61–64. |

| [2] | 董玉峰, 刘婷婷, 路振家. 农村互联网金融的现实需求、困境与建议[J]. 新金融, 2016(11): 32–26. |

| [3] | 郭峰, 孔涛, 王靖一. 互联网金融空间集聚效应分析: 来自互联网金融发展指数的证据[J]. 国际金融研究, 2017(8): 75–85. |

| [4] | 郭峰, 王靖一, 王芳, 等. 测度中国数字普惠金融发展: 指数编制与空间特征[J]. 经济学(季刊), 2019, 待刊. |

| [5] | 何婧, 田雅群, 刘甜, 等. 互联网金融离农户有多远——欠发达地区农户互联网金融排斥及影响因素分析[J]. 财贸经济, 2017(11): 70–84. DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2017.11.005 |

| [6] | 焦瑾璞. 移动支付推动普惠金融发展的应用分析与政策建议[J]. 中国流通经济, 2014(7): 7–10. |

| [7] | 焦瑾璞, 黄亭亭, 汪天都, 等. 中国普惠金融发展进程及实证研究[J]. 上海金融, 2015(4): 12–22. |

| [8] | 焦瑾璞, 孙天琦, 黄亭亭, 等. 数字货币与普惠金融发展——理论框架、国际实践与监管体系[J]. 金融监管研究, 2015(7): 19–35. DOI:10.3969/j.issn.2095-3291.2015.07.002 |

| [9] | 粟芳, 方蕾. 中国农村金融排斥的区域差异: 供给不足还是需求不足? ——银行、保险和互联网金融的比较分析[J]. 管理世界, 2016a(9): 70–83. |

| [10] | 粟芳, 方蕾. " 有为政府”与农村普惠金融发展——基于上海财经大学2015" 千村调查”[J]. 财经研究, 2016b(12): 72–83. |

| [11] | 李继尊. 关于互联网金融的思考[J]. 管理世界, 2015(7): 1–7. |

| [12] | 刘澜飚, 沈鑫, 郭步超. 互联网金融发展及其对传统金融模式的影响探讨[J]. 经济学动态, 2013(8): 73–83. |

| [13] | 王国刚, 张扬. 互联网金融之辨析[J]. 财贸经济, 2015(1): 5–16. |

| [14] | 汪炜, 郑扬扬. 互联网金融发展的经济学理论基础[J]. 经济问题探索, 2015(6): 170–176. |

| [15] | 吴雨, 宋全云, 尹志超. 农户正规信贷获得和信贷渠道偏好分析——基于金融知识水平和受教育水平视角的解释[J]. 中国农村经济, 2016(5): 43–55. |

| [16] | 谢平, 邹传伟. 互联网金融模式研究[J]. 金融研究, 2012(12): 11–22. DOI:10.3969/j.issn.1009-4350.2012.12.006 |

| [17] | 谢平, 邹传伟, 刘海二. 互联网金融的基础理论[J]. 金融研究, 2015(8): 1–12. DOI:10.3969/j.issn.1009-3109.2015.08.001 |

| [18] | 姚耀军, 施丹燕. 互联网金融区域差异化发展的逻辑与检验——路径依赖与政府干预视角[J]. 金融研究, 2017(5): 127–142. |

| [19] | 尹志超, 宋全云, 吴雨. 金融知识、投资经验与家庭资产选择[J]. 经济研究, 2014(4): 62–75. |

| [20] | 尹志超, 吴雨, 甘犁. 金融可得性、金融市场参与和家庭资产选择[J]. 经济研究, 2015(3): 87–99. |

| [21] | 张号栋, 尹志超. 金融知识和中国家庭的金融排斥——基于CHFS数据的实证研究[J]. 金融研究, 2016(7): 80–95. DOI:10.3969/j.issn.1674-2265.2016.07.014 |

| [22] | 郑联盛. 中国互联网金融: 模式、影响、本质与风险[J]. 国际经济评论, 2014(5): 103–118. |

| [23] | 朱一鸣, 王伟. 普惠金融如何实现精准扶贫?[J]. 财经研究, 2017(10): 43–54. |

| [24] | Chen L. From Fintech to Finlife: The case of Fintech development in China[J]. China Economic Journal, 2016, 9(3): 225–239. DOI:10.1080/17538963.2016.1215057 |

| [25] | Dohmen T, Falk A, Huffman D, et al. Are risk aversion and impatience related to cognitive ability?[J]. American Economic Review, 2010, 100(3): 1238–1260. DOI:10.1257/aer.100.3.1238 |

| [26] | Guo F, Kong S T, Wang J Y. General patterns and regional disparity of internet finance development in China: Evi- dence from the Peking University Internet Finance Development Index[J]. China Economic Journal, 2016, 9(3): 253–271. DOI:10.1080/17538963.2016.1211383 |

| [27] | Nasri W, Charfeddine L. Factors affecting the adoption of internet banking in Tunisia: An integration theory of accep- tance model and theory of planned behavior[J]. The Journal of High Technology Management Research, 2012, 23(2): 1–14. |

| [28] | Polatoglu V N, Ekin S. An empirical investigation of the Turkish consumers’ acceptance of internet banking services[J]. International Journal of Bank Marketing, 2001, 19(4): 156–165. DOI:10.1108/02652320110392527 |

| [29] | Putnam R D. What makes democracy work?[J]. National Civic Review, 1993, 82(2): 101–107. DOI:10.1002/ncr.4100820204 |

| [30] | Staiger D, Stock J H. Instrumental variables regression with weak instruments[J]. Econometrica, 1997, 65(3): 557–586. DOI:10.2307/2171753 |