2020第46卷第1期

2. 北京师范大学 经济与工商管理学院,北京 100875

2. Business School,Beijing Normal University,Beijing 100875,China

一、引 言

美国经济学家伊斯特林(Easterlin,1974)在利用美国及其他11个国家的数据进行幸福感的跨国比较研究后,提出了著名的“伊斯特林悖论”−在经济增长的初期,收入水平提高,人们的幸福感显著上升;在收入水平达到一定程度以后,随着收入水平的提高,人们的幸福感却出现了下降,即收入增长与幸福指数之间存在倒“U”形关系。此后,很多研究从相对收入、遗漏变量等角度对这一现象进行了解释(Graham和Pettinato,2001;Diener和Seligman,2004;Ferrer-i-Carbinell,2005;罗楚亮,2009)。其中,遗漏变量解释认为不仅收入水平影响人们的幸福感,许多被GDP忽视的指标如就业状况、健康状况、环境质量等也影响人们的幸福感。Diener和Seligman(2004)研究发现,随着居民收入水平的不断提高,居民幸福感水平越来越取决于收入之外的非经济因素,包括民主程度、公民权利、社会资本以及工作满意度等。环境污染作为影响居民幸福感的重要因素,国内外学者也对其进行了大量研究。环境污染按照环境要素可以划分为大气污染、水污染、噪声污染、土壤污染和辐射污染等。相对来说,空气污染流动性更大,影响范围更广,对不同的人群没有“歧视”性。人们对空气污染的感知,无论是在视觉还是嗅觉上也都更加敏感。Welsch(2002,2006)、Luechinger(2009)、Smyth等(2008)、Levinson(2012)以及陈永伟和史宇鹏(2013)等大量研究均表明空气污染显著损害了当地居民的幸福感。因此,很多学者认为空气污染作为一种重要的影响个体幸福感的非经济因素,能够对“伊斯特林悖论”进行很好地解释(Di Tella和MacCulloch,2008;Zhang等,2017)。Zhang等(2017)利用中国家庭追踪调查数据(CFPS)发现,在控制了天气等因素后,空气污染(API,空气污染指数)显著降低了居民的即时幸福感(Short-term hedonic unhappiness),空气质量的恶化部分地解释了“伊斯特林悖论”在中国同样存在。

大多数国家的发展经历表明,以牺牲环境换取经济增长的做法在很多地区比较普遍。一方面,经济增长使得当地居民的收入水平得以提高,极大满足了居民的物质需求,提高了居民幸福感;另一方面,经济增长带来的居住环境恶化,则严重损害了居民身心健康,又降低了居民幸福感。这是以往遗漏变量理论认为环境污染可以解释“伊斯特林悖论”的主要原因。遗漏变量解释理论拓宽了幸福感研究的视野,为解释“伊斯特林悖论”开辟了新途径;但该解释容易脱离悖论本身,转而变为讨论其他非经济因素对个体幸福感的影响(李路路和石磊,2017)。为此,李路路和石磊(2017)在总结遗漏变量解释缺陷时指出,由于难以厘清各因素与经济发展和收入增长之间的关系,绝大部分遗漏变量研究均采用静态分析框架,从而无法为幸福感的变化趋势提供可靠解释。

就空气污染而言,以往大多数研究并未区分客观空气污染(Measured air pollution)和主观空气污染(Perceived air pollution)。大部分学者主要关注的是空气污染物−客观空气污染对居民幸福感的影响,如分析空气中SO2、NO2、PM2.5或PM10等污染物的浓度对居民幸福感的影响。但是,对人们精神状态(如幸福感)产生直接影响的是其对这些客观空气污染的感受−主观空气污染(Davis,2000;Li等,2014)。主观空气污染是个体对客观空气质量状况的主观评价。即使在相同客观空气环境下,由于不同个体对空气污染的敏感度不同,因此将会导致不同的主观空气污染指数。正因为如此,本文将从主观空气污染的角度对“伊斯特林悖论”进行分析。

在国外已有的关于主观空气污染对居民幸福感影响的研究中,Rehdanz和Maddison(2008)发现,主观空气污染和主观噪声污染对德国居民的幸福感具有显著负作用。①MacKerron和Mourato(2009)使用伦敦居民对其所居住的街道或社区自评空气污染等级作为居民主观空气污染的度量指标,②研究发现,客观空气污染和主观空气污染均显著降低了人们的幸福感。但是,这些研究都没有考虑内生性问题。由于主观空气污染与居民幸福感之间存在着相互影响关系,幸福感通常也会影响个体的主观空气污染感知。Direnfeld和Roberts(2006)指出,幸福感会产生一些积极乐观的信息,使得个体对事物有一个较为乐观的判断。越幸福的人对空气污染的感知越不敏感,其主观空气污染越不严重(MacKerron和Mourato,2009)。Foo(2011)通过对新加坡居民的分析,同样发现,幸福感显著降低了个体的主观风险判断。为解决这类内生性问题,Li等(2014)在对中国金川矿区居民的研究中,通过构建结构方程,分析了居民主观感知的环境危险(Perceived risk)、对环境了解情况(Environmental knowledge)与主观幸福感(Happiness)三者之间的关系,③结果表明,主观空气污染仍然显著降低了居民幸福感。国内对空气污染的研究起步较晚,对主观空气污染的研究更为少见。储德银等(2017)基于断点回归分析发现,环保模范城市身份显著提高了当地居民的幸福感。

综上所述,已有研究基本上都支持了主观空气污染显著降低了居民幸福感,但很少有文献深入分析居民收入水平对主观空气污染的影响以及主观空气污染对居民幸福感的损害作用是否受收入水平的影响。与客观空气污染不同,主观空气污染受个体状态影响,具有个体异质性。实验研究表明,个体通常会倾向于过高评估低风险事件或过低评估高风险事件,即主观风险感知和客观风险之间存在差异(Riddel和Shaw,2006;Shaw和Woodward,2008)。在同样的客观空气污染环境下,不同收入人群感受到的主观空气污染存在很大差异。目前,我国地区之间的发展极不平衡,居民收入差距过大是不争事实。国家统计局历年公布的数据显示,我国居民收入基尼系数虽然自2009年以来有所下降,但2016年基尼系数依然高达0.465,远超过0.4的国际警戒线。因而,研究不同收入水平群体对空气污染的敏感性及其对幸福感影响的异质性,对满足我国居民的美好生活需要,增强国民幸福感具有重要的现实意义。

本文利用2016年中国劳动力动态调查数据(CLDS)实证分析了我国居民的主观空气污染对其幸福感的影响,并基于不同收入水平,进一步分析了居民对空气污染主观感知及其对幸福感影响的异质性。结果表明,在同等客观空气污染下,随着收入水平的提高,居民对空气污染更加敏感。此外,相对于低收入者来说,高收入者的主观空气污染对其幸福感的负面影响更大。这意味着相对于客观空气污染,主观空气污染可以更好地解释“伊斯特林悖论”。为了降低居民的主观空气污染与幸福感之间存在的反向因果关系和遗漏变量问题导致的偏误,本文还利用工具变量法进行了稳健性检验。

本文的贡献主要有:(1)进一步丰富了已有的幸福感研究;(2)使用更为全面、更具全国代表性的城市层面空气质量数据分析了空气污染对我国居民幸福感的影响;(3)分析了不同收入群体对空气污染的主观感受及其对幸福感的影响,从主观空气污染的角度,对“伊斯特林悖论”提供了一种新解释。

二、理论分析及研究假说

(一)收入水平与居民的主观空气污染

以往有关空气污染对居民幸福感影响的研究主要关注的是客观空气污染,而关于主观空气污染与居民幸福感的研究相对较少。相比于客观空气污染,主观空气污染能更直接地反映空气质量对居民幸福感的影响(Van Praag和Baarsma,2005;Rehdanz和Maddison,2008)。心理学研究表明,对同一客观危险,不同背景的个体对其感知到的危险程度是不同的,如患有呼吸道疾病的人对空气污染的感知会强于身体健康的人。王勇等(2018)指出,社会经济地位较高者具有更强的环境偏好,而社会经济地位较低者对环境污染问题则相对不敏感。

个体收入水平主要从以下几个方面对主观空气污染产生影响。首先,对环境知识的掌握程度会影响个体对客观空气污染的主观判断。Gu等(2015)指出,只有具备相应的环境知识才能准确判断环境污染的风险,进而提高对环境的关注度。居民对环境知识了解越多,主观空气污染程度则越严重(Klerck和Sweeney,2007;Li等,2014)。通常而言,中高收入群体拥有的环境知识要多于低收入者。一方面,中高收入者受教育程度通常要高于低收入者,其获取信息的能力也明显强于低收入者,因而对环境知识了解越多;另一方面,中高收入者更偏向于追求更高质量的空气环境,对环境质量的重视也会促使其主动了解更多的环境知识。聂伟(2014)发现,环境知识是解释环境关注度在城乡间存在差异的重要因素。

其次,不同收入群体的生活工作环境存在着系统差异。污染驱动假说指出,环境污染越严重的地方,公众越能感受到相应的环境风险(王玉君和韩冬临,2016)。相对而言,低收入者大多生活在农村或郊区等较少受到环境污染的地方,而中高收入者大多生活在空气已经受到污染的城市里。与乡村相比,城市地区面临的空气污染、水污染等环境问题更为突出(范叶超和洪大用,2015)。中高收入者经历了城市发展历程,同样也见证了空气质量恶化过程。这种环境质量变化也会影响人们对空气污染的主观感受。此外,中高收入群体对自身和子女的身心健康更为关注也使其对空气污染更加敏感。根据上述分析,本文提出第一个假说:

假说1:收入水平会显著影响居民的主观空气污染感受,在同等的客观空气环境下,中高收入者对空气污染严重程度的判断要高于低收入者。

(二)主观空气污染影响居民幸福感的收入异质性

幸福感本质上是一种情绪和认知,个体需求是其重要来源之一(李路路等,2017)。美国心理学家亚伯拉罕•马斯洛1943年提出了著名的马斯洛需求层次理论。该理论将人类需求从低到高分为五种层次,即生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。当人们满足了最基本的生理需求(如衣、食、住、行等)后,将开始更加注重较高层次需求的满足,如健康、安全、精神文明等。

个体具体的需求层次主要取决于其收入水平。王勇等(2018)发现,收入越高的人对作为较高需求层次的环境质量的要求就越高。低收入者的首要需求通常位于物质层面,物质生活水平的提高会显著提高其幸福感,对较高需求层次的环境质量问题则关注比较少。中高收入者由于基本物质生活需求已经得到满足,因而对较高需求层次的环境质量有更高需求。因此,不同收入群体对环境污染的态度存在着很大差异,低收入者往往能接受在高污染的环境下工作,而高收入者不仅对环境有很高要求,而且愿意付出成本以改善环境。Levinson(2012)对美国居民的研究发现高收入者愿意支付更多来改善空气质量;陈永伟和史宇鹏(2013)通过对中国空气污染物的定价后同样发现,空气质量的改善对于收入较高的居民意味着更高的经济价值。Diekmann和Franzen(1999)提出经济富裕假说,即经济发展程度越高,人们保护环境的行为越积极,愿意付出更多以改善环境。因此,本文提出第二个假说:

假说2:主观空气污染对居民幸福感具有显著的负面影响,且随着居民收入水平的提高,这种负面影响越大。

三、研究设计

(一)数据来源

本文使用的数据来源于2016年中国劳动力动态调查数据(CLDS)。CLDS是中山大学社会科学调查中心从2012年开始在中国大陆进行的劳动力动态调查项目,调查对象为样本家庭户中的全部劳动力,在抽样方法上,采用多阶段、多层次与劳动力规模成比例的概率抽样方法,数据具有全国代表性。2016年,在全国29个省市(除港澳台、西藏、海南外)、158个城市,调查了11 631户家庭,共21 086个劳动力个体。除去城市代码无法识别的,共有20 973个样本。

(二)变量选择

本文关注的被解释变量为居民幸福感。CLDS个体调查问卷中有对被访问者进行幸福感方面的提问,本文被解释变量来源于问题I7.6.1,该提问为“总的来说,您认为您的生活过得是否幸福”。被访问者从数字1—5中进行选择,其中,1表示“非常不幸福”,5表示“非常幸福”,数值越大,越幸福。总体来看,2016年我国居民的幸福感处于较高水平,24%的居民回答为“非常幸福”,近41%的回答为“幸福”,回答“不幸福”或“非常不幸福”仅占不到7%。

本文关键解释变量是居民的主观空气污染和居民收入。居民的主观空气污染变量来源于CLDS家庭问卷中的问题F2.11.5,该提问为“您认为在您家居住的地方,下面这些问题的严重程度如何”。该项分别对空气污染、水污染、噪音污染和土壤污染四个问题进行了提问,受访者从数字1—4中进行选择,1表示“非常严重”,4表示“一点也不严重”。为了方便阅读,本文对空气污染指标进行了重新编码,1代表“一点也不严重”,4代表“非常严重”。2016年的数据中,约38%的受访家庭认为空气污染“一点不严重”,62%的家庭认为存在空气污染。认为存在空气污染的家庭中,41.8%认为空气污染“不太严重”,15.3%认为“比较严重”,4.9%认为“非常严重”。本文的居民收入指标使用的是家庭人均收入。

此外,本文还控制了城市层面的客观空气污染变量。④由于问卷调查时间大致为2016年7月下旬至8月上旬,因此,本文以调查访问前三个月(5—7月)当地空气质量指数(AQI)的平均值作为该地的客观空气污染指标。⑤在全样本158个城市中,成功匹配到了155个城市的客观空气污染数据,共20 791个有效样本,匹配率高达99%,这比以往国内所有研究的匹配率都高。陈永伟和史宇鹏(2013)利用CFPS(2010)数据,只成功匹配到68个城市5 073位居民,仅占全样本15 584位城市居民的33%。杨继东和章逸然(2014)利用2010年中国综合社会调查(CGSS)成功匹配到约74%的样本。Zhang等(2017)使用2014年CFPS数据在31 665个样本中成功匹配到了22 896个样本,匹配率为72.3%。国外的相关研究中,如Levinson(2012)对美国居民的研究中,只保留了52.3%的有效样本。本文的高匹配率使得样本能很好地覆盖各种不同污染程度下的居民,避免了样本选择偏差问题。

基于现有关于幸福感研究的文献,为缓解遗漏变量问题,本文在回归分析中还加入了以下控制变量:(1)个体人口学特征,具体包括性别、年龄以及年龄的平方项;(2)个体的社会学特征,包括受教育程度、婚姻状况、工作状态(有无工作)、是否党员、有无宗教信仰、健康状况、信任度和社会地位等。⑥

(三)描述性统计

数据的描述性统计结果见表1。样本中,男性比例约为48%,所有受访个体的平均年龄约为45岁,64%的样本处于就业状态。从城乡分布来看,农村样本约占63%;此外,仅有8%的受访者为党员,有宗教信仰的个体占13%;从主观态度方面来看,平均而言,我国居民对街坊邻居比较信任,但自评社会阶层水平较低;从空气质量来看,因我国幅员辽阔,不同地方居民所处的空气环境质量差异较大。

| 变量 | 平均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 观测值 |

| 性别(男=1) | 0.48 | 0.50 | 0 | 1 | 20 973 |

| 年龄 | 44.81 | 14.61 | 5 | 96 | 20 912 |

| 年龄平方/100 | 22.22 | 12.73 | 0.25 | 92.16 | 20 912 |

| 城乡(乡=1) | 0.63 | 0.48 | 0 | 1 | 20 973 |

| 党员(是=1) | 0.08 | 0.27 | 0 | 1 | 20 085 |

| 受教育程度 | 3.55 | 2.26 | 1 | 11 | 20 937 |

| 宗教信仰 | 0.13 | 0.34 | 0 | 1 | 20 956 |

| 未婚 | 0.14 | 0.35 | 0 | 1 | 20 950 |

| 初婚 | 0.79 | 0.41 | 0 | 1 | 20 950 |

| 再婚 | 0.02 | 0.15 | 0 | 1 | 20 950 |

| 离异 | 0.02 | 0.12 | 0 | 1 | 20 950 |

| 丧偶 | 0.02 | 0.15 | 0 | 1 | 20 950 |

| 同居 | 0.01 | 0.09 | 0 | 1 | 20 950 |

| 健康 | 4.01 | 1.15 | 1 | 5 | 20 947 |

| 工作 | 0.64 | 0.48 | 0 | 1 | 20 973 |

| 信任度 | 3.65 | 0.84 | 1 | 5 | 20 955 |

| 社会地位 | 4.35 | 1.74 | 1 | 10 | 20 954 |

| 幸福感 | 3.81 | 0.92 | 1 | 5 | 20 954 |

| 收入(对数) | 8.9 | 1.63 | 0 | 17.18 | 20 455 |

| 主观空气污染 | 1.89 | 0.85 | 1 | 4 | 20 837 |

| 客观空气污染 | 73.06 | 24.52 | 30 | 176 | 20 791 |

(四)模型设定

1. 家庭人均收入对居民主观空气污染的影响

为了探讨收入水平对居民主观空气污染的影响,本文对下式进行了估计:

| airic=α0Xic+α1aqic+α2lincomeic+ϵic | (1) |

其中,被解释变量airic为城市c中受访者i所在家庭的主观空气污染程度;控制变量Xic包括受访者i的年龄及其平方项、性别、婚姻状况、受教育程度、党员身份、宗教信仰、村居类别、工作状态、社会地位、健康和信任等变量;aqic为城市c的客观空气污染指数;lincomeic为受访者i的家庭人均收入(对数);

根据理论预期,收入水平的提高会增加人们对安全、健康等方面的需求,更加关注环境质量,因此α2应该为正,即在保持同一客观空气污染状况下,收入水平越高,居民的主观空气污染越严重。进一步地,本文通过加入收入与客观空气污染的交互项,考察收入水平对居民主观空气污染的影响是否与客观空气污染程度有关。

2. 主观空气污染对居民幸福感的影响

本文的基准回归模型如下:

| happinessic=αXic+β1airic+β2aqic+β3lincomeic+εic | (2) |

其中,被解释变量happiessic为城市c中受访者i的幸福感;其他控制变量同式(1);εic为随机误差项。

考虑到主观空气污染与居民幸福感之间存在的内生性问题,本文利用工具变量法对式(2)进行了稳健性检验。本文使用受访者所在城市除去自身后的居民平均主观空气污染作为该居民的主观空气污染的工具变量。个体的主观空气污染通常与当地的平均主观空气污染之间存在较强的相关性,但当地居民的平均主观空气污染一般不会直接影响个体幸福感。因此,使用除去自身的地区均值作为个体选择的工具变量在实证研究中得到了广泛运用(Mangyo,2008;Liu等,2017)。

为了探讨不同收入水平上人们的主观空气污染对幸福感影响的差别,本文参考Levinson(2012)的模型设定,在式(2)中加入收入水平与主观空气污染的交互项,如下式所示:

| happinessic=αXic+β1airic+β2aqic+β3lincomeic+γairic(lincomeic−¯lincomeic)+μic | (3) |

其中,

四、实证分析

(一)收入水平对居民主观空气污染的影响

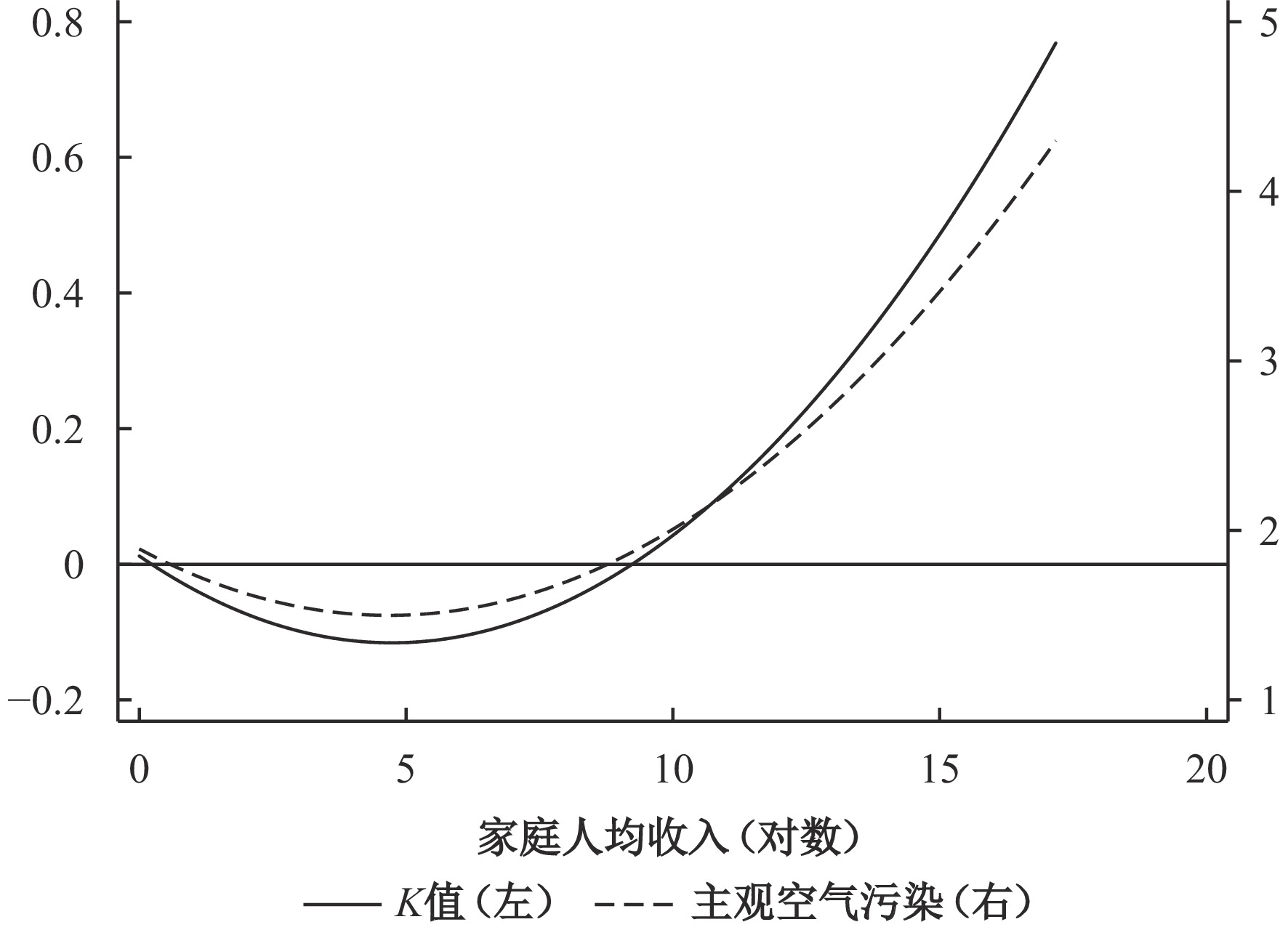

本文构造了指标K,用来反映居民的主观空气污染和客观空气污染之间的差异。其中,本文对居民的主观空气污染变量和所在城市客观空气污染指标(近三个月AQI指数的平均值)进行离差标准化处理,即先减去各自最小值,再除以各自的最大值与最小值之差。标准化处理后的变量取值范围为0—1。K的构造方程为:

| K=标准化主观空气污染−标准化客观空气污染 | (4) |

K值为正(负)表示居民的主观空气污染“高估”(“低估”)了客观空气污染程度。

如图1所示,低收入群体的主观空气污染整体较低;而对于中高收入群体,收入与主观空气污染呈正向关系,即收入越高,主观空气污染越严重。此外,根据K线可以发现,低收入群体的主观空气污染相对于客观污染偏低(K值小于0),即“低估”了空气污染程度;对于中高收入水平的居民,主观空气污染程度则“高估”了实际的空气污染水平。

|

| 图 1 居民家庭人均收入与主观空气污染严重程度的关系 |

为了进一步分析家庭人均收入对主观空气污染的影响,本文对方程(1)进行了估计。结果如表2所示。列(1)为基准模型,列(2)和列(3)分别在列(1)的基础上加入了客观空气污染变量和家庭人均收入变量。结果显示,客观空气污染和家庭人均收入均对主观空气污染有显著的正向作用。首先,客观空气质量的恶化会通过直观感受影响居民对空气污染的主观判断,如雾霾导致的视野阻挡、二氧化硫等气体对人体的刺激等。其次,新闻媒体的报道也会影响居民的主观空气污染程度。在同等的客观空气环境下,家庭人均收入的提高也会提高居民的主观空气污染程度。这是因为,在同等客观环境下,高收入者对环境质量的需求要高于低收入者,从而其敏感程度也会高于后者。这证实了假说1。

| 主观空气污染 | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| 客观空气污染 | 0.0007***(0.000) | 0.0007***(0.000) | 0.0010***(0.000) | ||

| 收入(对数) | 0.0353***(0.004) | 0.0350***(0.004) | −0.0253**(0.013) | ||

| 交互项 | 0.0008***(0.000) | ||||

| 年龄 | 0.0100***(0.003) | 0.0103***(0.003) | 0.0088***(0.003) | 0.0091***(0.003) | 0.0089***(0.003) |

| 年龄平方/100 | −0.0106***(0.003) | −0.0110***(0.003) | −0.0092***(0.003) | −0.0095***(0.003) | −0.0095***(0.003) |

| 性别(男性=1) | −0.0248**(0.012) | −0.0270**(0.012) | −0.0237*(0.012) | −0.0257**(0.012) | −0.0245**(0.012) |

| 初婚 | 0.0555**(0.026) | 0.0473*(0.026) | 0.0518**(0.026) | 0.0435*(0.026) | 0.0449*(0.026) |

| 再婚 | 0.0172(0.046) | −0.0043(0.046) | 0.0234(0.046) | 0.0012(0.046) | 0.0084(0.046) |

| 离异 | 0.0182(0.055) | 0.0195(0.055) | 0.0194(0.055) | 0.0195(0.055) | 0.0154(0.055) |

| 丧偶 | 0.0345(0.046) | 0.0296(0.046) | 0.0335(0.046) | 0.0281(0.046) | 0.0313(0.046) |

| 同居 | 0.0410(0.066) | 0.0217(0.066) | 0.0423(0.066) | 0.0226(0.066) | 0.0174(0.066) |

| 党员(是=1) | −0.0628***(0.023) | −0.0672***(0.023) | −0.0724***(0.023) | −0.0762***(0.024) | −0.0758***(0.023) |

| 宗教信仰(有=1) | −0.0531***(0.017) | −0.0615***(0.018) | −0.0521***(0.017) | −0.0616***(0.018) | −0.0516***(0.018) |

| 工作(有=1) | −0.0493***(0.013) | −0.0460***(0.013) | −0.0602***(0.013) | −0.0559***(0.013) | −0.0552***(0.013) |

| 受教育程度 | 0.0454***(0.003) | 0.0450***(0.003) | 0.0406***(0.003) | 0.0401***(0.003) | 0.0391***(0.003) |

| 城乡(乡=1) | −0.3166***(0.014) | −0.3190***(0.014) | −0.2931***(0.014) | −0.2964***(0.014) | −0.2985***(0.014) |

| 健康 | −0.0152***(0.005) | −0.0153***(0.005) | −0.0188***(0.005) | −0.0191***(0.006) | −0.0188***(0.006) |

| 社会地位 | −0.0204***(0.003) | −0.0206***(0.003) | −0.0244***(0.003) | −0.0247***(0.003) | −0.0249***(0.003) |

| 信任度 | −0.0799***(0.007) | −0.0835***(0.007) | −0.0777***(0.007) | −0.0814***(0.007) | −0.0814***(0.007) |

| 常数项 | 2.1505***(0.065) | 2.1200***(0.066) | 1.8872***(0.072) | 1.8587***(0.074) | 2.3866***(0.126) |

| 样本量 | 19 877 | 19 696 | 19 499 | 19 325 | 19 325 |

| Adj.R2 | 0.079 | 0.081 | 0.083 | 0.085 | 0.087 |

| 注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%的水平上显著;括号内为稳健标准误。 | |||||

列(4)为同时控制了客观空气污染和家庭人均收入两个指标后进行回归所得到的结果。通过对数据的分析,我们发现客观空气污染变量前的系数并未改变,而家庭人均收入的系数有所减小。这说明客观空气污染对主观空气污染的作用不受收入水平的影响,但收入水平对主观空气污染的作用受客观空气污染的影响。可能的解释是,收入水平对居民主观空气污染的影响在客观空气污染程度较高的地方更加明显。在客观空气质量较好的地区,不同收入水平的居民对空气污染的主观判断差异要比客观空气质量恶劣地区的不同收入居民之间的主观差异更小。列(5)在列(4)的基础上进一步加入了客观空气污染与家庭人均收入(收入对数减去均值)的交互项,从而进一步证实了家庭人均收入对主观空气污染的影响与当地的客观空气污染程度有关。家庭人均收入对主观空气污染的影响如下式所示:

| y=−0.0253×lnincome+0.0008×AQI×(lincome−¯lincome)+δ | (5) |

我国规定AQI低于100时,空气质量为二级(良),在AQI等于100处,我们发现家庭人均收入低于10 060元时,其对主观空气污染的影响为负;家庭人均收入超过10 060元的居民,其收入的增长会提高主观空气污染严重程度。当AQI指数为200(中度污染)、家庭人均收入超过8 588元时,收入的增长将会提高主观空气污染。

我国幅员辽阔,地区间环境禀赋、居民生活习惯以及经济发展水平存在较大差异,各地区的物价水平差距也较为明显,存在同物不同价现象(闫梅和樊杰,2016)。未经物价调整的名义收入并不能很好反映各地区间居民的真实生活水平。因此,本文进一步利用经过地区间购买力平价调整的居民收入对上述分析进行稳健性检验。目前,我国官方统计部门并没有公布地区间价格水平差异指标,但国内学者对我国的区域价格差异已有研究。以往研究主要测算了我国各省市城镇地区价格水平差异或部分典型城市间价格指数。由于本文所利用的微观数据同时包含了城镇居民和农村居民,且城市分布较广,因此本文借鉴了张迎春等(2019)研究结果,从省级层面对居民收入进行了相应的价格调整。⑦回归结果如表3所示,变量系数大小略有变化,但显著性并未改变,表明结果较为稳健。

| 主观空气污染 | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| 客观空气污染 | 0.0007***(0.000) | 0.0007***(0.000) | 0.0009***(0.000) | ||

| 收入(对数) | 0.0334***(0.004) | 0.0328***(0.004) | −0.0296**(0.013) | ||

| 交互项 | 0.0009***(0.000) | ||||

| 年龄 | 0.0100***(0.003) | 0.0103***(0.003) | 0.0090***(0.003) | 0.0092***(0.003) | 0.0091***(0.003) |

| 年龄平方/100 | −0.0106***(0.003) | −0.0110***(0.003) | −0.0094***(0.003) | −0.0096***(0.003) | −0.0096***(0.003) |

| 性别(男性=1) | −0.0248**(0.012) | −0.0270**(0.012) | −0.0238*(0.012) | −0.0258**(0.012) | −0.0246**(0.012) |

| 初婚 | 0.0555**(0.026) | 0.0473*(0.026) | 0.0516**(0.026) | 0.0436*(0.026) | 0.0449*(0.026) |

| 再婚 | 0.0172(0.046) | −0.0043(0.046) | 0.0223(0.046) | 0.0009(0.047) | 0.0080(0.047) |

| 离异 | 0.0182(0.055) | 0.0195(0.056) | 0.0182(0.055) | 0.0188(0.056) | 0.0148(0.056) |

| 丧偶 | 0.0345(0.046) | 0.0296(0.046) | 0.0327(0.046) | 0.0274(0.046) | 0.0305(0.046) |

| 同居 | 0.0410(0.066) | 0.0217(0.066) | 0.0426(0.066) | 0.0239(0.066) | 0.0188(0.066) |

| 党员(是=1) | −0.0628***(0.023) | −0.0672***(0.023) | −0.0725***(0.023) | −0.0763***(0.024) | −0.0759***(0.023) |

| 宗教信仰(有=1) | −0.0531***(0.017) | −0.0615***(0.018) | −0.0525***(0.017) | −0.0613***(0.018) | −0.0515***(0.018) |

| 工作(有=1) | −0.0493***(0.013) | −0.0460***(0.013) | −0.0595***(0.013) | −0.0553***(0.013) | −0.0547***(0.013) |

| 受教育程度 | 0.0454***(0.003) | 0.0450***(0.003) | 0.0409***(0.003) | 0.0404***(0.003) | 0.0394***(0.003) |

| 城乡(乡=1) | −0.3166***(0.014) | −0.3190***(0.014) | −0.2951***(0.014) | −0.2988***(0.014) | −0.3009***(0.014) |

| 健康 | −0.0152***(0.005) | −0.0153***(0.005) | −0.0187***(0.005) | −0.0188***(0.006) | −0.0185***(0.006) |

| 社会地位 | −0.0204***(0.003) | −0.0206***(0.003) | −0.0242***(0.003) | −0.0245***(0.003) | −0.0246***(0.003) |

| 信任度 | −0.0799***(0.007) | −0.0835***(0.007) | −0.0780***(0.007) | −0.0816***(0.007) | −0.0815***(0.007) |

| 常数项 | 2.1505***(0.065) | 2.1200***(0.066) | 1.9026***(0.072) | 1.8787***(0.074) | 2.4241***(0.127) |

| 样本量 | 19 877 | 19 696 | 19 499 | 19 325 | 19 325 |

| Adj.R2 | 0.079 | 0.081 | 0.083 | 0.085 | 0.086 |

| 注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%的水平上显著;括号内为稳健标准误。 | |||||

(二)主观空气污染对居民幸福感的影响

本文首先运用最小二乘法(OLS)分析了主观空气污染对居民幸福感的影响。虽然居民幸福感并不是连续变量,但正如MacKerron和Mourato(2009)所指出的,OLS能够提供和有序probit模型近似的结果,并且OLS的结果更直观,也更好解释。Yuan等(2018)在分析居民幸福感决定因素时同样使用了最小二乘法。实证分析结果见表4。

| 幸福感 | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 主观空气污染 | −0.0107(0.008) | −0.0131*(0.008) | −0.0167**(0.008) | −0.0166**(0.008) |

| 客观空气污染 | 0.0037***(0.000) | 0.0037***(0.000) | 0.0037***(0.000) | |

| 收入(对数) | 0.0413***(0.004) | 0.0605***(0.010) | ||

| 交互项 | −0.0100**(0.005) | |||

| 年龄 | −0.0443***(0.003) | −0.0436***(0.003) | −0.0454***(0.003) | −0.0456***(0.003) |

| 年龄平方/100 | 0.0455***(0.003) | 0.0447***(0.003) | 0.0470***(0.003) | 0.0472***(0.003) |

| 性别(男性=1) | −0.0554***(0.013) | −0.0552***(0.013) | −0.0544***(0.013) | −0.0547***(0.013) |

| 初婚 | 0.2153***(0.028) | 0.1969***(0.028) | 0.1927***(0.029) | 0.1934***(0.029) |

| 再婚 | 0.2342***(0.049) | 0.1707***(0.049) | 0.1687***(0.050) | 0.1686***(0.050) |

| 离异 | −0.0856(0.060) | −0.1306**(0.060) | −0.1261**(0.060) | −0.1257**(0.060) |

| 丧偶 | −0.0132(0.052) | −0.0188(0.053) | −0.0253(0.053) | −0.0242(0.053) |

| 同居 | 0.2501***(0.081) | 0.1764**(0.080) | 0.1638**(0.080) | 0.1620**(0.080) |

| 党员(是=1) | 0.0920***(0.022) | 0.0903***(0.022) | 0.0862***(0.022) | 0.0863***(0.022) |

| 宗教信仰(有=1) | 0.0743***(0.018) | 0.0264(0.018) | 0.0314*(0.018) | 0.0317*(0.018) |

| 工作(有=1) | −0.0279**(0.014) | −0.0188(0.014) | −0.0242*(0.014) | −0.0238*(0.014) |

| 受教育程度 | 0.0310***(0.003) | 0.0285***(0.003) | 0.0230***(0.003) | 0.0233***(0.003) |

| 城乡(乡=1) | −0.0608***(0.015) | −0.0509***(0.015) | −0.0216(0.015) | −0.0214(0.015) |

| 健康 | 0.0978***(0.006) | 0.0938***(0.006) | 0.0907***(0.006) | 0.0905***(0.006) |

| 社会地位 | 0.1136***(0.004) | 0.1117***(0.004) | 0.1073***(0.004) | 0.1071***(0.004) |

| 信任度 | 0.1504***(0.008) | 0.1409***(0.008) | 0.1421***(0.008) | 0.1421***(0.008) |

| 常数项 | 3.1464***(0.073) | 2.9468***(0.074) | 2.6451***(0.081) | 2.4778***(0.112) |

| 样本量 | 19 877 | 19 696 | 19 325 | 19 325 |

| Adj.R2 | 0.130 | 0.140 | 0.143 | 0.144 |

| 注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%的水平上显著;括号内为稳健标准误。 | ||||

回归结果显示,主观空气污染显著降低了居民幸福感。列(1)为基准模型的结果,仅控制了个体相关特征变量,此时主观空气污染对幸福感没有显著影响。列(2)和列(3)逐步加入了客观空气污染和家庭人均收入变量,结果显示,主观空气污染对居民幸福感的影响显著为负,且经济显著性更强。需要指出的是,空气质量指数(AQI)变量的系数为正,而并非通常认为的显著为负。这是因为,本文使用的是调查访问前三个月当地平均的空气质量指数,该指标与地区特征高度相关,而这些地区特征又与居民幸福感相关,因此客观空气污染变量还代表了一些无法控制的地区特征的影响。由于本文的核心解释变量是主观空气污染,而非客观空气污染指标,因此它不会影响本文的估计。本文进一步对方程(3)进行了估计,结果见列(4),随着收入水平的提高,主观空气污染对居民幸福感的负面影响越来越大,从而验证了假说2。

基于幸福感的估价法来评估环境质量的经济价值是目前较为流行的方法(Ferrer-i-Carbonell和Gowdy,2007;Levinson,2012;陈永伟和史宇鹏,2013),本文的方程(3)参考了该方法的设定。根据列(4)的估计结果,我们发现,随着居民收入水平的提升,他们对改善空气质量和降低主观空气污染程度的边际支付意愿(Willingness to pay,简称WTP)也将逐步提高。⑧但对于低收入家庭,其WTP较小甚至为负(据本文初步估计,家庭人均收入低于1 400元时,其边际意愿支付为负)。这进一步说明了空气质量和经济增长对不同收入群体幸福感的影响存在很大差异。高收入群体更加重视空气质量,愿意付出经济成本以减少空气污染,而低收入群体更加重视收入增长带来的幸福感提升,对于处于贫困水平的居民而言,他们甚至愿意牺牲环境来换取收入的增长。以上发现意味着,基于我国地区间发展极不平衡以及城乡居民收入差距过大的现状,通过设计合理的生态补偿机制,促进发达地区反哺欠发达地区,有可能实现全社会福利的帕累托改进。这对于我国如何实现绿色发展,满足不同群体居民对美好生活的追求,从而提高居民整体幸福感具有重要意义。

(三)工具变量法−稳健性检验

由于主观空气污染与居民幸福感之间可能存在着一定的反向因果关系,为了处理反向因果以及遗漏变量产生的影响,本文利用工具变量进行二阶段最小二乘法估计(2SLS)。本文使用城市层面除去自身的居民平均主观空气污染作为居民主观空气污染的工具变量。回归结果显示,⑨地区平均的主观空气污染正向显著地影响了个体的主观空气污染:地区平均的主观空气污染每增加1个单位,个体的主观空气污染将提高0.9个单位。并且,第一阶段的弱工具检验F值为4 367,远大于通常的临界值10,这表明该工具变量通过了弱工具检验。第二阶段结果表明,主观空气污染的系数估计值为−0.045,且在5%的水平上显著,即主观空气污染显著降低了居民幸福感的结论依然稳健。比较OLS和2SLS的估计结果后发现,OLS估计系数存在一定程度的高估,即用OLS估计的主观空气污染对幸福感的负作用偏小。

(四)主观空气污染对居民幸福感影响的异质性分析

本文进一步按收入分组,对主观空气污染对居民幸福感的影响进行异质性分析。借鉴已有关于中等收入群体划分的标准(北京师范大学中国收入分配研究院课题组和李实,2017;李培林,2017),本文以样本家庭人均收入中位数的75%和200%为下限和上限,将家庭人均收入低于下限的居民定义为低收入者,将高于上限的居民定义为高收入者,介于两者之间的为中等收入者。

表5为分组统计结果。对比发现,低收入组的年龄要大于中高收入者,其平均受教育程度更低,以及自我定义的社会阶层与幸福感都要低于中等收入组和高收入组,但其对街坊邻居的信任程度要高于其他组别。对空气污染变量的相关统计发现,收入水平越高,其主观空气污染程度越严重,这与之前的分析结论一致。值得注意的是,中等收入组的平均客观空气污染程度低于低收入组,但是其主观空气污染的水平仍高于低收入组。对比K值后可以发现,低收入者整体上“低估”了客观空气污染程度。

| 变量 | 低收入 | 中等收入 | 高收入 | Total | ||||

| 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | 均值 | 标准差 | |

| 年龄 | 46.77 | 15.28 | 43.91 | 14.15 | 42.76 | 13.61 | 44.81 | 14.61 |

| 性别 | 0.48 | 0.5 | 0.47 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | 0.48 | 0.5 |

| 受教育程度 | 2.73 | 1.6 | 3.45 | 1.98 | 5.02 | 2.73 | 3.55 | 2.26 |

| 城乡 | 0.83 | 0.38 | 0.61 | 0.49 | 0.33 | 0.47 | 0.63 | 0.48 |

| 健康状况 | 3.81 | 1.23 | 4.09 | 1.12 | 4.23 | 1.01 | 4.01 | 1.15 |

| 社会地位 | 4.06 | 1.77 | 4.35 | 1.69 | 4.84 | 1.63 | 4.35 | 1.74 |

| 信任度 | 3.75 | 0.85 | 3.63 | 0.84 | 3.52 | 0.82 | 3.65 | 0.84 |

| 收入对数 | 7.61 | 1.71 | 9.34 | 0.28 | 10.43 | 0.55 | 8.9 | 1.63 |

| 家庭人均收入 | 2.97 | 30.55 | 11.82 | 3.24 | 47.4 | 402.49 | 17.18 | 204.38 |

| 幸福感 | 3.67 | 0.96 | 3.83 | 0.89 | 3.99 | 0.83 | 3.81 | 0.92 |

| 主观空气污染 | 1.68 | 0.81 | 1.91 | 0.82 | 2.12 | 0.85 | 1.87 | 0.84 |

| K | −0.07 | 0.34 | 0.02 | 0.31 | 0.07 | 0.30 | 0 | 0.32 |

| 客观空气污染 | 73.28 | 28.43 | 71.79 | 21.65 | 74.44 | 21.28 | 73.07 | 24.52 |

分组回归结果如表6所示。从表6中可以发现,对于低收入群体来说,主观空气污染的系数估计值要远小于中高收入群体,且在统计上并不显著。可能的解释是,相对于环境质量的改善,低收入者更加关注的是收入水平的提高和基本生活需求的满足。

| (1) | (2) | (3) | |

| 低收入 | 中等收入 | 高收入 | |

| 主观空气污染 | −0.012(0.013) | −0.029**(0.014) | −0.026*(0.014) |

| 客观空气污染 | 0.004***(0.000) | 0.004***(0.000) | 0.003***(0.001) |

| 年龄 | −0.045***(0.005) | −0.045***(0.006) | −0.041***(0.007) |

| 年龄平方/100 | 0.047***(0.005) | 0.045***(0.006) | 0.042***(0.008) |

| 性别(男性=1) | −0.067***(0.021) | −0.036(0.022) | −0.072***(0.024) |

| 初婚 | 0.149***(0.049) | 0.180***(0.051) | 0.248***(0.049) |

| 再婚 | 0.207***(0.074) | 0.115(0.088) | 0.116(0.121) |

| 离异 | −0.153(0.111) | −0.225**(0.104) | −0.030(0.093) |

| 丧偶 | −0.039(0.079) | −0.074(0.097) | 0.005(0.116) |

| 同居 | 0.248(0.159) | 0.034(0.121) | 0.235*(0.125) |

| 党员(是=1) | 0.078*(0.045) | 0.105***(0.040) | 0.096***(0.033) |

| 宗教信仰(有=1) | 0.052*(0.031) | 0.049(0.032) | −0.036(0.034) |

| 工作(有=1) | −0.004(0.023) | −0.011(0.025) | −0.053*(0.028) |

| 受教育程度 | 0.046***(0.007) | 0.019***(0.006) | 0.008(0.005) |

| 城乡(乡=1) | −0.001(0.028) | −0.010(0.024) | −0.001(0.027) |

| 健康 | 0.089***(0.009) | 0.074***(0.011) | 0.104***(0.013) |

| 社会地位 | 0.105***(0.006) | 0.105***(0.007) | 0.109***(0.008) |

| 信任度 | 0.158***(0.013) | 0.135***(0.015) | 0.120***(0.016) |

| 常数项 | 2.790***(0.119) | 3.123***(0.131) | 3.199***(0.152) |

| 样本量 | 8 072 | 6 426 | 4 845 |

| Adj.R2 | 0.139 | 0.124 | 0.116 |

| 注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%的水平上显著;括号内为稳健标准误。 | |||

五、结论与启示

本文利用2016年中国劳动力动态调查数据(CLDS)考察了主观空气污染、收入水平与居民幸福感之间的关系。研究发现:第一,不同收入水平的居民对环境的要求是不同的。高收入者对环境有更高要求,对环境污染更加敏感;而对于低收入者来说,他们更倾向于通过经济发展增加就业机会和收入水平,对经济发展带来的环境污染问题则不敏感。第二,环境污染显著降低了居民幸福感,且这种影响与居民收入水平有关。居民收入水平越高,对美好生活追求的意愿就越强烈,环境污染对居民幸福感的负面影响也越大。本文的研究发现很好地解释了“伊斯特林悖论”,即经济增长与居民幸福感之间为什么存在倒“U”形关系。在居民收入水平比较低时,经济增长带来了大量的就业机会和收入增长,而人们对经济增长带来的环境污染则普遍不敏感,因此居民幸福感得以显著提高;当居民收入水平达到一定水平之后,经济增长虽然带来了就业机会和收入增长,但人们对经济增长带来的环境污染却特别敏感,此时居民幸福感不仅没有提高,反而还有可能会下降。

本文的研究结论提醒我们,在治理环境污染的过程中应该认识到,不同收入人群对环境的要求是不同的,环境污染对居民幸福感的负面影响在不同的收入人群中也是不同的。这可以解释为什么在经济落后地区,当地政府会有很强的激励引进一些在发达地区无法落地的高污染企业来拉动当地经济发展。但是,“先污染,后治理”的发展模式不仅成本高昂,而且也与人们追求美好生活的愿望背道而驰。在经济发展达到一定阶段以后,必须实现发展模式的转型,实现科学发展和绿色发展。“绿水青山”不仅是“金山银山”,而且也是人们的幸福之源。因此,在经济发达地区与经济落后地区之间应该建立科学合理的生态补偿机制,降低或消除经济落后地区的环境污染激励,提高其居民收入水平。同时,这又能满足经济发达地区对环境质量的追求,从而实现全社会福利的帕累托改进。

* 在本文修改过程中,南京财经大学经济学院刘志国教授和两位匿名审稿专家提出了宝贵意见,作者在此致以谢意。文责自负。

① 变量来源于问题“How strongly do you feel you are affected by air(or noise)pollution in your residential area”。

② 该文根据受访者自评空气污染严重程度(0—4,值越大越严重)定义了虚拟变量“airbad”。当受访者对该问题评分大于1时,airbad=1;否则,airbad=0。

③ 主要变量指标来源于问题“What is the average numbers of days per week in which Jinchuan’s air was heavily polluted during the past year”。

④ 中国劳动力动态调查(CLDS)数据中已知的、可以与外部数据进行匹配的最小行政单位为“城市”(地级市)。

⑤ 数据来源于网站https://www.aqistudy.cn/historydata/。

⑥ 其中,健康状况来自问题“在过去一个月内,是否有过身体疼痛现象”,取值范围为1—5,1为“总是”,5为“没有”;信任度来自问题“您对本社区(村)的邻里,街坊及其他居民信任吗”,取值范围为1—5,1为“非常不信任”,5为“非常信任”;社会地位来自问题“在我们的社会里,您认为您自己目前在哪个等级上”,取值范围为1—10,1为“最低层”,10为“最高层”。

⑦ 各省市价格水平调整指数可参见张迎春等:《国内购买力平价构建及物价水平研究》,《统计与信息论坛》,2019年第3期。

⑧ WTP具体推导可参见陈永伟、史宇鹏:《幸福经济学视角下的空气质量定价−基于CFPS2010年数据的研究》,《经济科学》,2013年第6期。

⑨ 受限于篇幅,本文未给出具体回归分析结果;如有需要,可向作者索取。

| [1] | 北京师范大学中国收入分配研究院课题组, 李实. " 十三五”时期中等收入者规模及发展趋势[R]. 2017. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-JJYJ201707002003.htm |

| [2] | 陈永伟, 史宇鹏. 幸福经济学视角下的空气质量定价——基于CFPS 2010年数据的研究[J]. 经济科学, 2013(6): 77–88. |

| [3] | 储德银, 何鹏飞, 梁若冰. 主观空气污染与居民幸福感——基于断点回归设计下的微观数据验证[J]. 经济学动态, 2017(2): 88–101. |

| [4] | 范叶超, 洪大用. 差别暴露、差别职业和差别体验中国城乡居民环境关心差异的实证分析[J]. 社会, 2015(3): 141–167. |

| [5] | 李路路, 石磊. 经济增长与幸福感——解析伊斯特林悖论的形成机制[J]. 社会学研究, 2017(3): 95–120. |

| [6] | 李培林. 怎样界定中等收入群体更准确[N]. 北京日报, 2017-07-17(14). |

| [7] | 罗楚亮. 绝对收入、相对收入与主观幸福感——来自中国城乡住户调查数据的经验分析[J]. 财经研究, 2009(11): 79–91. DOI:10.3969/j.issn.1001-9952.2009.11.008 |

| [8] | 聂伟. 公众环境关心的城乡差异与分解[J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2014(1): 62–70. |

| [9] | 王勇, 郝翠红, 施美程. 环境污染激发公众环境关注了吗?[J]. 财经研究, 2018(11): 106–124. |

| [10] | 王玉君, 韩冬临. 经济发展、环境污染与公众环保行为——基于中国CGSS2013数据的多层分析[J]. 中国人民大学学报, 2016(2): 79–92. |

| [11] | 闫梅, 樊杰. 基于购买力平价的我国地区间收入差距[J]. 经济地理, 2016(6): 1–7. |

| [12] | 杨继东, 章逸然. 空气污染的定价: 基于幸福感数据的分析[J]. 世界经济, 2014(12): 162–188. |

| [13] | 张迎春, 周子堰, 陈枫, 等. 国内购买力平价构建及物价水平研究[J]. 统计与信息论坛, 2019(3): 9–17. DOI:10.3969/j.issn.1007-3116.2019.03.002 |

| [14] | Davis J J. Riskier than we think? The relationship between risk statement completeness and perceptions of direct to consumer advertised prescription drugs[J]. Journal of Health Communication, 2000, 5(4): 349–369. DOI:10.1080/10810730050199141 |

| [15] | Di Tella R, MacCulloch R. Gross national happiness as an answer to the Easterlin Paradox?[J]. Journal of Development Economics, 2008, 86(1): 22–42. DOI:10.1016/j.jdeveco.2007.06.008 |

| [16] | Diekmann A, Franzen A. The wealth of nations and environmental concern[J]. Environment and Behavior, 1999, 31(4): 540–549. DOI:10.1177/00139169921972227 |

| [17] | Diener E, Seligman M E P. Beyond money: Toward an economy of well-being[J]. Psychological Science in the Public Interest, 2004, 5(1): 1–31. DOI:10.1111/j.0963-7214.2004.00501001.x |

| [18] | Direnfeld D M, Roberts J E. Mood congruent memory in Dysphoria: The roles of state affect and cognitive style[J]. Behaviour Research and Therapy, 2006, 44(9): 1275–1285. DOI:10.1016/j.brat.2005.03.014 |

| [19] | Easterlin R A. Does economic growth improve the human lot? Some empirical evidence[A]. David P A, Reder M W. Nations and households in economic growth[C]. New York: Academic Press, 1974. |

| [20] | Ferrer-i-Carbonell A. Income and well-being: An empirical analysis of the comparison income effect[J]. Journal of Public Economics, 2005, 89(5-6): 997–1019. DOI:10.1016/j.jpubeco.2004.06.003 |

| [21] | Foo M D. Emotions and entrepreneurial opportunity evaluation[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2011, 35(2): 375–393. DOI:10.1111/j.1540-6520.2009.00357.x |

| [22] | Graham C, Pettinato S. Happiness, markets, and democracy: Latin America in comparative perspective[J]. Journal of Happiness Studies, 2001, 2(3): 237–268. DOI:10.1023/A:1011860027447 |

| [23] | Gu D, Huang N W, Zhang M X, et al. Under the dome: Air pollution, wellbeing and pro-environmental behavior among Beijing residents[J]. Journal of Pacific Rim Psychology, 2015, 9(2): 65–77. DOI:10.1017/prp.2015.10 |

| [24] | Klerck D, Sweeney J. The effect of knowledge types on consumer-perceived risk and adoption of genetically modified foods[J]. Psychology & Marketing, 2007, 24(2): 171–193. |

| [25] | Levinson A. Valuing public goods using happiness data: The case of air quality[J]. Journal of Public Economics, 2012, 96(9-10): 869–880. DOI:10.1016/j.jpubeco.2012.06.007 |

| [26] | Li Z T, Folmer H, Xue J H. To what extent does air pollution affect happiness? The case of the Jinchuan mining area, China[J]. Ecological Economics, 2014, 99: 88–99. DOI:10.1016/j.ecolecon.2013.12.014 |

| [27] | Liu Z M, Rommel J, Feng S Y, et al. Can land transfer through land cooperatives foster off-farm employment in China?[J]. China Economic Review, 2017, 45(5): 35–44. |

| [28] | Luechinger S. Valuing air quality using the life satisfaction approach[J]. The Economic Journal, 2009, 119(536): 482–515. DOI:10.1111/j.1468-0297.2008.02241.x |

| [29] | MacKerron G, Mourato S. Life satisfaction and air quality in London[J]. Ecological Economics, 2009, 68(5): 1441–1453. DOI:10.1016/j.ecolecon.2008.10.004 |

| [30] | Mangyo E. The effect of water accessibility on child health in China[J]. Journal of Health Economics, 2008, 27(5): 1343–1356. DOI:10.1016/j.jhealeco.2008.04.004 |

| [31] | Rehdanz K, Maddison D. Local environmental quality and life-satisfaction in Germany[J]. Ecological Economics, 2008, 64(4): 787–797. DOI:10.1016/j.ecolecon.2007.04.016 |

| [32] | Riddel M, Shaw W D. A theoretically-consistent empirical model of non-expected utility: An application to nuclear-waste transport[J]. Journal of Risk and Uncertainty, 2006, 32(2): 131–150. DOI:10.1007/s11166-006-8290-0 |

| [33] | Shaw W D, Woodward R T. Why environmental and resource economists should care about non-expected utility models[J]. Resource and Energy Economics, 2008, 30(1): 66–89. DOI:10.1016/j.reseneeco.2007.05.001 |

| [34] | Smyth R, Mishra V, Qian X L. The environment and well-being in urban China[J]. Ecological Economics, 2008, 68(1-2): 547–555. DOI:10.1016/j.ecolecon.2008.05.017 |

| [35] | Van Praag B M S, Baarsma B E. Using happiness surveys to value intangibles: The case of airport noise[J]. The Economic Journal, 2005, 115(500): 224–246. DOI:10.1111/j.1468-0297.2004.00967.x |

| [36] | Welsch H. Preferences over prosperity and pollution: Environmental valuation based on happiness surveys[J]. Kyklos, 2002, 55(4): 473–494. DOI:10.1111/1467-6435.00198 |

| [37] | Welsch H. Environment and happiness: Valuation of air pollution using life satisfaction data[J]. Ecological Economics, 2006, 58(4): 801–813. DOI:10.1016/j.ecolecon.2005.09.006 |

| [38] | Yuan L, Shin K, Managi S. Subjective well-being and environmental quality: The impact of air pollution and green coverage in China[J]. Ecological Economics, 2018, 153: 124–138. DOI:10.1016/j.ecolecon.2018.04.033 |

| [39] | Zhang X, Zhang X B, Chen X. Happiness in the air: How does a dirty sky affect mental health and subjective well-being?[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2017, 85: 81–94. DOI:10.1016/j.jeem.2017.04.001 |