2019第45卷第12期

2. 南京农业大学 经济管理学院,江苏 南京 210095;

3. 南京大学 商学院,江苏 南京 210093

2. College of Economics and Management, Nanjing Agricultural University, Nanjing 210095, China;

3. School of Business, Nanjing University, Nanjing 210093, China

一、引 言

教育是人力资本投资的重要方式之一,不仅是改变劳动者自身境况的重要途径(张东辉和司志宾,2007),也是打破阶层固化、提高阶层流动性的重要渠道(张明等,2016)。当教育严重不公平时,就可能会导致教育成为锁定阶层的工具,从而加剧社会阶层固化(李煜,2006)。我国政策制定者高度重视教育公平,党的十八届三中全会明确指出,要大力促进教育公平。在党的十九大报告中进一步提出“必须把教育事业放在优先位置,……,推进教育公平”。可以说,教育公平是现代化的基本诉求,并且教育公平问题与我们今天所倡导的全民教育、终身教育、补偿教育等许多教育改革和发展的重要内容息息相关。

随着我国义务教育的不断普及,高等教育对个人的生存和发展变得愈发重要,一个人能否接受高等教育、能否接受优质高等教育,已经成为其能否获得一定社会地位或职业的重要前提条件(Blau和Duncan,1967)。因而在当下中国,高等教育的公平具有更为重要的现实意义。那么什么是高等教育公平?根据Roemer(1998)提出的分析框架,任何结果都是由两类因素决定的:环境(Circumstances)和努力(Efforts)。环境是指个体不可控,从而无法为之负责的“非责任变量”,如家庭背景等,对应结果不平等中的“不公平”部分,即机会不平等;努力是个体可以控制,从而应该为之负责的“责任变量”,如个人的选择和行为,对应结果不平等中的“公平”部分,即努力不平等。因此,高等教育公平并不是指结果上受教育程度的绝对平等,而是指高等教育的获得主要取决于个人的努力,而非个人所处的环境。为此,本文重点研究以下四个问题:(1)环境因素和努力因素在我国高等教育获得中究竟孰重孰轻?(2)环境因素和努力因素在高等教育获得的质量上的贡献与其在数量上的贡献是否相同,并且有何变化趋势?①(3)不同类型环境因素对高等教育获得的影响有何差异?(4)高考政策的变迁对我国高等教育获得起着什么样的作用?

已有关于各种因素对高等教育获得机会的影响研究主要有:(1)从社会制度角度。这类研究通过横向对比不同社会制度国家的高等教育机会,或纵向对比一个国家不同阶段的高等教育机会的分布,发现意识形态和政府相关政策的变动会导致教育不公平的弱化或增强(Shavit和Blossfeld,1994;Deng和Treiman,1997;应星和刘云杉,2015)。(2)从地区发展角度。这类文献认为城乡二元结构对社会公平问题有着十分深刻的影响,而这种影响的一个重要表现就是高等教育获得机会的城乡差距(Peragine和Serlenga,2008;李春玲,2010)。(3)从家庭背景角度。社会经济地位越高的家庭,越需要在代际传递过程中,维持其优势地位。随着教育对人们在劳动力市场中重要性的日益提高,家庭背景的优势将通过教育,转化为子女的以高等教育为表现的人力资本。因此,高等教育机会受家庭特征的影响(Keane和Roemer,2009;赵颖,2016)。

不过已有研究尚存在以下不足:一是对高等教育获得影响的变量基本都是个人无法控制的变量(即环境因素),而鲜有引入努力的相关变量;二是主要考察各因素对高等教育获得数量上的影响,而较少考虑对高等教育获得质量上的影响;三是更多关注单一环境因素对高等教育获得机会的影响,而鲜有关注各类环境因素对高等教育获得的相对贡献的大小。因而,本文试图从以下三点进行突破:(1)将努力因素纳入高等教育获得的研究框架中;(2)在高等教育获得数量和质量两个层面上研究环境因素和努力因素的作用;(3)利用基于回归的Shapley分解方法,计算出各因素在整体和不同阶段中对高等教育获得差异的贡献,并考察其在不同阶段中的变化趋势。

二、研究设计

(一)数据来源。CGSS数据由中国人民大学联合全国各地学术机构共同执行,调查范围覆盖了全国28个省、自治区和直辖市(除海南、西藏、青海及港澳台),经过严格科学抽样,以结构化访谈形式,抽取出生于1910—1990年的受访者以获得调查资料。相比于其他数据库,中国综合社会调查(China General Social Survey,CGSS)对受访者学龄期家庭情况的调查更为全面,所以针对高等教育获得研究而言,CGSS数据更适合。本文采用2008年CGSS数据的关键原因是该年度调查问卷中涉及一些学龄期个人努力和个人所获得的高等教育质量相关的问题,但在其他年份中并未进行该项调查,而这正是本文的研究重点之一。

(二)变量定义。首先,本文的因变量(P)包括两个:一是个人是否接受过高等教育;二是在接受高等教育的群体中,个体是否接受了优质的高等教育。根据调查问卷关于个人教育程度的答案设计,并按照教育部对高等教育的内涵界定,本研究把问卷中的三类学历(大学专科(正规高等教育)、大学本科(正规高等教育)、研究生及以上)视为高等教育,其余为非高等教育。根据以上标准,有616个受访者的教育程度为高等教育,占总样本的10.3%;其余5 384个受访者则未接受高等教育,占总样本的89.7%。在问卷中,高等院校被分为了五个等级−教委直属高等院校;中央或国家部委所属高等院校;省属高等院校;地区所属高等院校;其他全日制高校。在本文研究中,我们将前两者归为较好的一类高等院校。②在这616个正在接受或已经接受过高等教育的受访者中,有117个个体进入了较好的高等院校,占有效样本的19.0%;其余499个个体进入了普通的高等院校,占样本的81.0%。其次,努力变量(E)的选择。根据问卷,我们选择了D1-1、D1-2、D1-3、D1-4、D1-5、D1-6和D1-10这7个问题作为个人努力程度的代理变量。这7个问题的答案都是非常同意、同意、不同意、非常不同意和无法选择,将其依次赋值为5至1,数值越大越努力并将这7个变量依次命名为努力1、努力2、努力3、努力4、努力5、努力6和努力7。再次,环境变量(C)的选择。根据已有研究(靳振忠等,2018)和数据可获得性,将环境变量分为宏观环境变量、家庭环境变量和个体特征变量。其中:宏观环境变量包括城乡、地区和社会制度;家庭环境变量包括学龄期父母就业情况、学龄期家庭所处经济社会地位、父母的教育程度和是否为独生子女;个体特征变量包括性别和民族。

对具体变量的定义,城乡变量指学龄期个体生活在农村还是城市,并通过其户籍类型进行判断,以农业户口代表农村,其他代表城市。我们根据户籍变动的原因、途径等信息对数据进行了调整,以保持数据的一致性。对地区变量,本文以其户籍所在地区作为地区的代理变量,根据国家统计局标准将地区划分为东部、中部和西部。

关于制度因素,本研究主要关注高考制度的变化,但是制度因素本身难以直接衡量。不过我国高考制度改革具有很强的阶段性特征,比如1952年实行全国统考、1966年至1969年这三年大学不招生,1970年至1976年上大学实行推荐制、1977年恢复高考和1999年高校扩招。因此我们可以在研究过程中,将个体所处的时期作为社会制度因素的代理变量。在本文所使用的样本中,重要高考制度变革主要是后三个。大体来说,50后群体主要是经历了停止高考和推荐上大学这一重要的制度变革,40后和60后群体经历过全国统一高考,而80后群体则基本经历了高校扩招,有了更多上大学的机会。所以,我们可以通过对比不同年龄群体中环境和努力因素在高等教育获得数量中相对贡献的变化情况,来考察全国统一高考制度对高等教育获得机会数量上的影响,③以及高校扩招对高等教育获得在数量和质量上的影响。

关于父母的教育程度,我们根据已有文献的做法,将其分为未上过学,接受过小学或初中教育,接受过高中、高职等中等教育,以及接受过高等教育四种类型。关于学龄期父母的就业情况,我们将根据受访者14岁时父母就业状况分为未就业、农业就业和非农就业三种类型。由于父母就业本身无法客观反映家庭社会经济状况,于是我们采用“14岁时家庭所属层级”的答案作为家庭经济因素的第二个代理变量。参考靳振忠等(2018)的做法,我们将样本分为−底层、中低层、中上层及上层,其中评分1至3为上层、4至6为中上层、7至9为中低层、10为底层。此外,我们还将个人是否是独生子女作为另一项家庭因素。

性别变量的回答分为男性和女性,民族变量的回答分为汉族和少数民族。

(三)描述性统计。由于所有的环境变量都是二值离散变量,因此均值即为具有该环境特征的个体所占比重。由表1均值列可以发现,在获得高等教育的个体中,有61.6%来自东部地区,74.4%来自城镇,父母的整体教育水平更高,父亲非农就业的比重达到75.6%,母亲非农就业的比重达到55.5%,来自底层的个体仅占7.3%。相比于全体样本,在获得高等教育的样本中,个体的环境特征更加相似,因此我们初步推测努力因素在高等教育获得质量中的贡献可能会大于其在高等教育获得数量中的贡献。

| 变量 | 变量描述 | 高等教育数量 | 高等教育质量 | |||||

| 样本量 | 均值 | 标准差 | 样本量 | 均值 | 标准差 | |||

| 努力变量 | 努力1 | 取值范围1至5,数值越大则努力程度越高 | 5 998 | 3.725 | 0.959 | 616 | 4.081 | 0.629 |

| 努力2 | 5 998 | 3.836 | 0.920 | 616 | 4.121 | 0.564 | ||

| 努力3 | 5 999 | 3.784 | 0.956 | 616 | 4.113 | 0.611 | ||

| 努力4 | 5 999 | 3.560 | 0.982 | 616 | 3.849 | 0.761 | ||

| 努力5 | 5 999 | 3.625 | 0.981 | 616 | 3.972 | 0.640 | ||

| 努力6 | 5 998 | 3.496 | 0.990 | 616 | 3.712 | 0.760 | ||

| 努力7 | 5 999 | 3.468 | 1.017 | 616 | 3.800 | 0.776 | ||

| 宏观环境变量 | 东部 | 1为东部,0为其他 | 6 000 | 0.390 | 0.487 | 616 | 0.616 | 0.486 |

| 中部 | 1为中部,0为其他 | 6 000 | 0.340 | 0.473 | 616 | 0.183 | 0.387 | |

| 西部 | 1为西部,0为其他 | 6 000 | 0.270 | 0.444 | 616 | 0.199 | 0.400 | |

| 城乡 | 1为农村,0为城镇 | 6 000 | 0.584 | 0.492 | 616 | 0.256 | 0.437 | |

| 家庭环境变量 | 父亲教育1 | 1为未上学,0为其他 | 5 999 | 0.417 | 0.493 | 616 | 0.108 | 0.311 |

| 父亲教育2 | 1为上过小学初中,0为其他 | 5 999 | 0.431 | 0.495 | 616 | 0.459 | 0.498 | |

| 父亲教育3 | 1为接受过高中、高职等中等教育,0为其他 | 5 999 | 0.113 | 0.316 | 616 | 0.336 | 0.472 | |

| 父亲教育4 | 1为接受过高等教育,0为其他 | 5 999 | 0.024 | 0.154 | 616 | 0.089 | 0.285 | |

| 母亲教育1 | 1为未上学,0为其他 | 5 962 | 0.580 | 0.493 | 614 | 0.174 | 0.379 | |

| 母亲教育2 | 1为上过小学初中,0为其他 | 5 962 | 0.350 | 0.477 | 614 | 0.539 | 0.498 | |

| 母亲教育3 | 1为接受过高中、高职等中等教育,0为其他 | 5 962 | 0.061 | 0.239 | 614 | 0.242 | 0.429 | |

| 母亲教育4 | 1为接受过高等教育,0为其他 | 5 962 | 0.008 | 0.090 | 614 | 0.043 | 0.205 | |

| 父亲未就业 | 1为是,0为不是 | 5 933 | 0.092 | 0.289 | 611 | 0.039 | 0.194 | |

| 父亲农业就业 | 1为是,0为不是 | 5 933 | 0.478 | 0.499 | 611 | 0.204 | 0.403 | |

| 父亲非农就业 | 1为是,0为不是 | 5 933 | 0.429 | 0.495 | 611 | 0.756 | 0.429 | |

| 母亲未就业 | 1为是,0为不是 | 5 998 | 0.143 | 0.350 | 614 | 0.166 | 0.372 | |

| 母亲农业就业 | 1为是,0为不是 | 5 998 | 0.567 | 0.495 | 614 | 0.258 | 0.438 | |

| 母亲非农就业 | 1为是,0为不是 | 5 998 | 0.232 | 0.422 | 614 | 0.555 | 0.497 | |

| 独生子女 | 1为是,0为不是 | 6 000 | 0.103 | 0.304 | 616 | 0.360 | 0.480 | |

| 上层 | 1为上层,0为其他 | 6 000 | 0.046 | 0.210 | 616 | 0.048 | 0.215 | |

| 中上层 | 1为中上层,0为其他 | 6 000 | 0.298 | 0.457 | 616 | 0.475 | 0.499 | |

| 中低层 | 1为中低层,0为其他 | 6 000 | 0.421 | 0.493 | 616 | 0.402 | 0.490 | |

| 底层 | 1为底层,0为其他 | 6 000 | 0.233 | 0.423 | 616 | 0.073 | 0.260 | |

| 个体特征 | 性别 | 1为男性,0为女性 | 6 000 | 0.482 | 0.499 | 616 | 0.531 | 0.496 |

| 民族 | 1为汉族,0为少数民族 | 6 000 | 0.928 | 0.257 | 616 | 0.949 | 0.218 | |

(四)环境、努力与高等教育获得之间的机制分析。虽然Roemer的机会不平等理论被广泛应用到了各个领域的研究中,但无论哪个领域的研究,学者们都较为一致地认为环境和努力会直接影响个体的成就,并且认为环境因素和努力程度与个体成就之间呈现正相关关系。本文也不例外,我们也认为环境和努力会对个体高等教育获得产生直接影响,并且环境因素越好、努力程度越高,则个体获得高等教育的机会也就越大。至于环境与努力之间的关系,不同的学者则有不同的看法,因此需要具体问题具体分析。大多数研究认为,努力的选择在很大程度上取决于环境的好坏(Bourguignon等,2007)。Roemer和Trannoy(2016)将其形象地称为:努力受到了环境的“污染”。正如Bempechat和Shernoff(2012)所说的那样,没有人是在真空环境下成长的,任何人的行为都会受其所处环境的影响。根据本文环境因素和努力因素的选择,我们认为学龄期个人努力会受环境因素的影响,而努力因素则不会对环境因素产生影响。例如,我们无法想象个体14岁时在教育上的努力程度的差异会影响到其父母的教育程度。但是建立在已有研究的基础上,我们可以认为环境因素会对努力产生影响。因此,我们认为环境、努力与高等教育获得之间存在着这样的关系:环境因素会同时影响努力程度和高等教育获得;而努力程度仅会影响高等教育获得,不会影响环境因素。

(五)研究方法。Roemer(1998)认为个人的成就由环境和努力两类因素决定。也就是说,个人高等教育获得的数量或质量可以归因于环境和努力两部分,因此可以得到一个简化方程:

| $ P = f\left( {C,E,u} \right) $ | (1) |

其中:P为因变量,即高等教育获得的数量或质量,C为环境变量,E为努力变量,u为残差。然而一般情况下,个体付出努力的高低都会受环境好坏的影响(龚锋等,2017)。因此如果直接对式(1)进行估计,可能会产生估计偏差。借鉴已有文献的方法(Jusot等,2013;Roemer和Trannoy,2016),由以下步骤来考察环境因素和努力因素在高等教育获得的数量或质量中的贡献。

第一,将努力变量回归到环境变量上,如式(2)所示:

| $ {E_i} = \delta {C_i} + {e_i} $ | (2) |

其中:Ei为表示努力的一组向量,Ci为代表环境的一组向量。残差ei为努力变量中由环境因素无法解释的部分。通过对式(2)进行估计并求出残差

第二,将因变量(P)回归在本文选取的环境变量(C)和净努力变量(

| $ \widehat {{P_i}} = E\left( {{P_i}|{C_i};\widehat {{e_i}}} \right) $ | (3) |

由于因变量为二值离散变量,因此使用Probit模型进行估计,具体模型为:

| $ \begin{aligned} {y_i} = & 0,if\;y_i^* > 0\\ \;\;{y_i} = & 1,if\;y_i^*\leqslant 0\\ y_i^* = & \alpha {C_i} + \beta {{\hat e}_i} + {\varepsilon _i},{\varepsilon _i}\sim N\left( {0,1} \right) \end{aligned} $ | (4) |

其中:yi*为高等教育获得yi的连续型潜变量,为一系列环境和努力变量的方程。正如式(4)所示,假定残差εi服从标准正态分布,则高等教育获得取1的概率为:

| $ {{P}}\left( {{y_i} = 1{\rm{|}}{C_i},{{\hat e}_i}} \right) =\varPhi \left( {\alpha {C_i} + \beta {{\hat e}_i}} \right) $ | (5) |

其中:

| $ {\rm{Ln}}L = \mathop \sum \nolimits_{i = 1}^N \left\{ {{y_i}ln \varPhi \left( {\alpha {C_i} + \beta {{\hat e}_i}} \right) + \left( {1 - {y_i}} \right)\left[ {\ln \left( {1 - \varPhi \left( {\alpha {C_i} + \beta {{\hat e}_i}} \right)} \right)} \right]} \right\} $ | (6) |

其中:潜变量的线性部分

| $ {y^2} = \left( {{y^1} - {y^{min}}} \right)/\left( {{y^{max}} - {y^{min}}} \right) $ | (7) |

其中:y1为Probit模型的线性预测值,ymax和ymin为相应的最大值和最小值。y2为调整为连续变量的高等教育获得的值。高等教育获得不平等程度的计算,正是基于调整后的高等教育获得y2计算的基尼系数。为了进一步深入分析高等教育获得不平等中的环境和努力,以及不同环境因素的相对贡献,还需要对高等教育获得的基尼系数进行分解。本文将利用基于回归的Shapley分解法对高等教育获得的基尼系数进行分解。

三、结果与分析

(一)环境因素对个人努力的影响。由于个人努力难免会受环境因素的影响,为此我们先将努力变量回归到环境变量,以期得到净努力,即对式(2)进行估计。我们使用OLS模型进行估计,估计结果如表2所示。

| 变量 | 基准组 | 努力1 | 努力2 | 努力3 | 努力4 | 努力5 | 努力6 | 努力7 |

| 东部 | 西部 | 0.166*** (0.038) |

0.085** (0.037) |

0.139*** (0.039) |

0.158*** (0.039) |

0.109*** (0.039) |

0.134*** (0.040) |

0.099** (0.040) |

| 中部 | 0.296*** (0.038) |

0.263*** (0.037) |

0.294*** (0.040) |

0.332*** (0.039) |

0.282*** (0.039) |

0.321*** (0.041) |

0.312*** (0.039) |

|

| 城乡 | 城镇 | 0.274*** (0.043) |

0.253*** (0.039) |

0.284*** (0.041) |

0.254*** (0.042) |

0.297*** (0.041) |

0.289*** (0.042) |

0.265*** (0.042) |

| 父亲教育2 | 父亲教育1 | 0.274*** (0.037) |

0.268*** (0.037) |

0.260*** (0.038) |

0.247*** (0.038) |

0.268*** (0.038) |

0.244*** (0.039) |

0.291*** (0.038) |

| 父亲教育3 | 0.210*** (0.059) |

0.258*** (0.052) |

0.228*** (0.053) |

0.213*** (0.055) |

0.249** (0.054) |

0.194*** (0.057) |

0.229*** (0.055) |

|

| 父亲教育4 | 0.435*** (0.109) |

0.342*** (0.086) |

0.289*** (0.088) |

0.348*** (0.087) |

0.377*** (0.090) |

0.238** (0.096) |

0.379*** (0.092) |

|

| 母亲教育2 | 母亲教育1 | 0.107*** (0.051) |

0.130*** (0.034) |

0.146*** (0.035) |

0.111*** (0.036) |

0.174*** (0.036) |

0.169*** (0.037) |

0.117*** (0.036) |

| 母亲教育3 | 0.126* (0.074) |

0.102* (0.060) |

0.141** (0.063) |

0.033

(0.066) |

0.134** (0.064) |

0.176*** (0.069) |

0.119* (0.064) |

|

| 母亲教育4 | 0.055

(0.175) |

0.165

(0.113) |

0.287** (0.115) |

0.121

(0.120) |

0.131

(0.117) |

0.238* (0.125) |

0.075

(0.222) |

|

| 父亲农业就业 | 未就业 | 0.950*** (0.051) |

1.053*** (0.064) |

1.012*** (0.065) |

0.937*** (0.064) |

0.897*** (0.064) |

0.940*** (0.064) |

0.897*** (0.063) |

| 父亲非农就业 | 1.170*** (0.049) |

1.290*** (0.061) |

1.207*** (0.062) |

1.136*** (0.061) |

1.141*** (0.061) |

1.156*** (0.062) |

1.126*** (0.060) |

|

| 母亲农业就业 | 未就业 | 0.280*** (0.046) |

0.326*** (0.049) |

0.315*** (0.502) |

0300*** (0.050) |

0.286*** (0.049) |

0.307*** (0.050) |

0.211*** (0.050) |

| 母亲非农就业 | 0.313*** (0.046) |

0.286*** (0.042) |

0.337*** (0.044) |

0.292*** (0.044) |

0.291*** (0.043) |

0.237*** (0.046) |

0.197*** (0.045) |

|

| 独生子女 | 不是 | 0.084* (0.051) |

0.093** (0.040) |

0.076* (0.044) |

0.075

(0.046) |

0.051

(0.044) |

0.077

(0.048) |

0.110** (0.050) |

| 中低层 | 底层 | 0.567*** (0.037) |

0.553*** (0.040) |

0.557*** (0.041) |

0.515*** (0.041) |

0.509*** (0.041) |

0.473*** (0.041) |

0.440*** (0.040) |

| 中上层 | 0.596*** (0.041) |

0.571*** (0.043) |

0.594*** (0.044) |

0.542*** (0.044) |

0.538*** (0.044) |

0.482*** (0.045) |

0.455*** (0.044) |

|

| 上层 | 0.671*** (0.073) |

0.555*** (0.070) |

0.578*** (0.072) |

0.544*** (0.074) |

0.608*** (0.075) |

0.556*** (0.077) |

0.543*** (0.071) |

|

| 性别 | 女 | 0.362*** (0.037) |

0.388*** (0.027) |

0.340*** (0.028) |

0.313*** (0.028) |

0.338*** (0.035) |

0.332*** (0.029) |

0.371*** (0.028) |

| 民族 | 少数民族 | 1.375*** (0.048) |

1.414*** (0.066) |

1.370*** (0.068) |

1.309*** (0.065) |

1.362*** (0.065) |

1.235*** (0.067) |

1.340*** (0.064) |

| 样本量 | 5 892 | 5 892 | 5 893 | 5 893 | 5 893 | 5 892 | 5 893 | |

| Pseudo R2 | 0.919 | 0.927 | 0.9201 | 0.910 | 0.914 | 0.904 | 0.905 | |

| 注:表中列出的是回归系数,()内为标准误,*、**和***分别表示在10%、5%和1%水平上显著,下表同。 | ||||||||

表2结果显示:(1)环境因素对各努力因素估计的拟合值R2均大于0.9,说明环境因素对个人努力有着较为显著的影响和解释力。(2)在三大地区中,东部和中部地区的个人在教育上投入的努力都要高于西部,而其中中部地区个体投入的努力最多,这可能是与中部地区尖锐的教育供求矛盾有关,致使个体争取高等教育机会的竞争十分激烈,迫使中部地区的个体不得不投入更多的努力。(3)相对于城镇,农村个体普遍在教育上投入更多的努力。(4)整体看,高教育程度的父母,其子女在学习中投入的努力也相应较多。一般而言,学历越高的父母对其子女的教育预期也越高,因为他们自身就是教育的受益者,这使学历较高的父母会投入更多的时间和精力,监督、帮助子女进行学习,进而表现为子女在学习上投入的努力就更多。(5)父母的就业状况对个体在学习中投入的努力有着显著影响。相对于父母未就业,父母就业的家庭子女在教育过程中投入的努力更多。(6)家庭层级较高的个体在学习中投入的努力也相对更多。究其原因,一方面,可能是家庭层级较高的父母对子女的教育期望也较高,因此会更加督促子女努力学习;另一方面,家庭层级较高的个体本身的教育期望也会比较高(吴愈晓和黄超,2016),为此个人也会有更多的动力在学习中投入更多的努力。(7)整体来看,男性在教育上的努力程度高于女性,汉族在教育上的努力程度高于少数民族。

上述分析表明,环境对努力有显著影响。根据Roemer的机会不平等理论,受环境影响的努力所造成的结果差异,仍然属于环境因素的作用。因此,在考察努力因素在我国高等教育获得中的相对贡献时,有必要剔除努力中受环境因素影响的部分。

(二)环境因素和努力因素在高等教育获得数量中的作用。首先,在式(2)回归的基础上求得净努力,并通过Probit模型对式(3)进行估计,估计结果如表3所示。表3结果显示,除了部分努力变量、14岁时母亲就业情况和民族不显著外,其他变量对高等教育获得机会的影响大多都在1%水平上显著,并且回归结果表明:(1)总体来看,个人增加在学习中的努力投入量,终归是有助于提高获得高等教育机会的概率。(2)与西部地区个人相比,中部地区的个人则处于劣势,而东部地区的个人在高等教育获得数量的竞争中处于优势。结合表2的结果会产生一个疑问,为什么中部地区的个体更加努力,但反而在高等教育获得机会竞争中最为不利?我们认为这是由于中部地区既没有东部地区的教育资源优势,同时又不具备西部地区的政策优势,因此就产生了这种“塌陷”现象。(3)相对于农村,城镇居民有更大的概率获得高等教育。(4)父母教育程度与个体高等教育获得机会之间存在较为明显的正相关关系,表现出了明显的教育代际传递现象。(5)学龄期父亲就业有助于提高个体获得高等教育的概率。(6)独生子女在高等教育获得中具有更大的优势,这可能是因为相对于有兄弟姐妹的个人,独生子女能够享受家庭中更多的资源。(7)较高社会层级的个人获得高等教育的机会要大于处于底层的个人。(8)在高等教育获得机会竞争中,男性仍然具有一定的性别优势。

| 变量 | 基准组 | 系数 | ||

| 努力因素 | 努力1^ | 无 | 0.121***(0.079) | |

| 努力2^ | 0.016(0.090) | |||

| 努力3^ | 0.129***(0.080) | |||

| 努力4^ | 0.002(0.064) | |||

| 努力5^ | 0.138***(0.070) | |||

| 努力6^ | −0.011(0.055) | |||

| 努力7^ | 0.102***(0.062) | |||

| 环境

因素 |

宏观环

境变量 |

东部 | 西部 | 0.209***(0.067) |

| 中部 | −0.265***(0.077) | |||

| 城乡 | 城镇 | −0.194***(0.060) | ||

| 家庭环

境变量 |

父亲教育2 | 父亲教育1 | 0.182**(0.080) | |

| 父亲教育3 | 0.543***(0.097) | |||

| 父亲教育4 | 0.463***(0.148) | |||

| 母亲教育2 | 母亲教育1 | 0.472***(0.071) | ||

| 母亲教育3 | 0.850***(0.101) | |||

| 母亲教育4 | 0.989***(0.215) | |||

| 父亲农业就业 | 未就业 | 0.216(0.131) | ||

| 父亲非农就业 | 0.239**(0.119) | |||

| 母亲农业就业 | 未就业 | −0.051(0.094) | ||

| 母亲非农就业 | 0.061(0.075) | |||

| 独生子女 | 不是 | 0.665***(0.068) | ||

| 中低层 | 底层 | 0.189**(0.087) | ||

| 中上层 | 0.254***(0.087) | |||

| 上层 | −0.044(0.141) | |||

| 个体

特征 |

性别 | 女 | 0.229***(0.052) | |

| 民族 | 少数民族 | −0.010(0.115) | ||

| 样本量 | 5 890 | |||

| Pseudo R2 | 0.270 | |||

由表4可见,在全样本中,高等教育获得数量的不平等程度为0.182。其中:努力因素对高等教育获得数量不平等的绝对贡献为0.039,约占21.4%;而环境因素的绝对贡献为0.143,即高等教育获得数量的机会不平等程度约为0.143,约占总体不平等程度的78.6%,说明环境因素在高等教育获得数量中的相对贡献更大。

| 全部样本 | ||

| 变量 | 绝对值 | 相对贡献率 |

| 努力因素 | 0.039 | 21.42% |

| 环境因素 | 0.143 | 78.58% |

| Gini | 0.182 | 100.00% |

| 样本量 | 5 890 | |

为了更为细致地研究不同环境因素在总体环境因素中的相对重要性,我们在具体的分解过程中,将环境因素分为区位因素、家庭文化因素、家庭经济因素和个人特征,其中区位因素包括城乡和地区;家庭文化因素包括父母的教育程度;家庭经济因素包含了14岁时父亲和母亲的就业情况、是否为独生子女以及14岁时家庭所处层级;而个体特征则包括性别和民族,具体分解结果见表5所示。在环境因素中,家庭文化因素对高等教育获得数量的贡献最高(36.36%),其次是区位因素(25.17%)、家庭经济因素(23.78%)和个人特征(14.69%)。

| 全部样本 | ||

| 环境变量 | 绝对值 | 相对贡献率 |

| 区位因素 | 0.036 | 25.17% |

| 家庭文化因素 | 0.052 | 36.36% |

| 家庭经济因素 | 0.034 | 23.78% |

| 个人特征 | 0.021 | 14.69% |

| IOp | 0.143 | 100.00% |

| 样本量 | 5 890 | |

不同年代中,环境和努力因素在高等教育获得数量的相对贡献以及不同类别环境因素在其中的贡献的Shapley分解结果分别列于表6和表7。

| 40s | 50s | 60s | 70s | 80s | ||||||

| 变量 | 绝对值 | 相对贡献度 | 绝对值 | 相对贡献度 | 绝对值 | 相对贡献度 | 绝对值 | 相对贡献度 | 绝对值 | 相对贡献度 |

| 努力因素 | 0.056 | 33.92% | 0.051 | 29.31% | 0.030 | 19.73% | 0.031 | 22.46% | 0.025 | 18.80% |

| 环境因素 | 0.110 | 66.08% | 0.123 | 70.69% | 0.122 | 80.27% | 0.107 | 77.54% | 0.108 | 81.20% |

| Gini | 0.166 | 100.00% | 0.174 | 100.00% | 0.152 | 100.00% | 0.138 | 100.00% | 0.133 | 100.00% |

| 样本量 | 679 | 1 122 | 1 418 | 1 332 | 985 | |||||

| 40s | 50s | 60s | 70s | 80s | ||||||

| 变量 | 绝对值 | 相对贡献度 | 绝对值 | 相对贡献度 | 绝对值 | 相对贡献度 | 绝对值 | 相对贡献度 | 绝对值 | 相对贡献度 |

| 区位因素 | 0.034 | 30.91% | 0.040 | 32.52% | 0.036 | 29.51% | 0.044 | 41.12% | 0.034 | 31.48% |

| 家庭文化因素 | 0.018 | 16.36% | 0.024 | 19.51% | 0.043 | 35.35% | 0.023 | 21.50% | 0.024 | 22.22% |

| 家庭经济因素 | 0.033 | 30.00% | 0.025 | 20.33% | 0.023 | 18.85% | 0.022 | 20.56% | 0.038 | 35.19% |

| 个体特征 | 0.025 | 22.73% | 0.034 | 27.64% | 0.020 | 16.39% | 0.018 | 16.82% | 0.012 | 11.11% |

| IOp | 0.110 | 100.00% | 0.123 | 100.00% | 0.122 | 100.00% | 0.107 | 100.00% | 0.108 | 100.00% |

| 样本量 | 679 | 1 122 | 1 418 | 1 332 | 985 | |||||

由表6结果可见,高等教育获得数量的不平等程度在不同时期有所不同。通过对比五个年龄段的结果,可以发现:总体来说,高等教育获得数量的不平等程度在不断缩小,但努力因素的贡献与环境因素相比始终不占优势,甚至环境因素的作用随着时间的推移,呈现不断增大的趋势。那为何努力因素的贡献在60年代低于前后两个阶段呢?我们认为是由于出生于60年代的个体,受“文革”的影响,大部分人学习知识的热情和动力不足所致。表7结果表明,高等教育获得数量的机会不平等程度的变化幅度较小(从0.110下降至0.108),说明我国高等教育获得数量的不平等程度虽然在减小(从0.166下降至0.133),但是机会不平等的改善程度较为有限。此外,不同环境因素对高等教育获得数量的机会不平等的相对贡献有如下特点:(1)区位因素始终是高等教育获得数量机会不平等中贡献较大的环境因素,并且70年代后区位因素的相对贡献有所提高,这可能与我国先东部、后中西部,先城市、后农村的发展战略有关。(2)从整体看,家庭文化因素,即父母教育程度在环境因素中的相对贡献逐步增大,由40年代的16.36%上升到80年代的22.22%,反映出我国教育的代际传递程度越来越高。另外,比较特殊的依然是60年代中家庭文化因素的相对贡献异常高,达35.35%。为何出现这种情况?我们认为这与努力的作用在这一时期特别小的原因相似,受当时环境的影响,学校教育在很大程度上出现了缺失,此时家庭教育就成为了学校教育的必要补充,使得家庭教育的作用得到了放大,因此表现为这一时期家庭文化因素相对贡献较高。(3)家庭经济因素的相对贡献在70年代之前呈不断下降趋势,这可能与我国早期的政府干预分不开,如减免各级教育学费、为学生提供资金援助等,较为有效地降低了家庭经济因素与个人教育获得之间的联系(李春玲,2003),而70年代之后其相对贡献明显提高,则可能是与我国教育逐步市场化有关(冯建军,2008)。(4)个体特征对高等教育获得数量机会不平等的贡献在不断减小,从22.73%下降至11.11%。也就是说,性别和民族在高等教育获得中的作用越来越小,表明我国对性别和民族差别的处理在不断优化。

一般来说,相对于推荐制,全国统考可能更有利于实现教育公平。因为相对而言,考试制度的评价标准更为客观。由表6的结果可见,出生于50年代群体的高等教育获得数量的不平等程度,不仅高于60年代,甚至高于40年代,并且这一阶段高等教育获得数量的机会不平等程度也是最高的,而出生于50年代的群体恰恰是经历了取消全国统考的制度变革时期,这部分验证了全国统考更容易实现教育公平的观点。同时我们发现,虽然出生于60年代的群体基本经历了全国统考,可是相比于没有统考的50年代群体,其高等教育获得数量的机会不平等程度下降较慢,我们认为这可能是1966年至1977年间高校停止招生,积累了大量生源造成的结果。高校扩招政策使更多的人有机会获得高等教育,但是这些增加的机会被分配给了怎样的群体,在政策实施以前是不得而知的。从70年代和80年代出生群体的高等教育获得数量的结果对比看,努力因素在高等教育获得中的作用进一步下降,而环境因素的比重进一步上升。但我们认为这种下降趋势并不是高校扩张导致的结果,高校扩张只不过是没能逆转努力在高等教育获得中的劣势而已。根据已有研究,我们认为可能是由于60年代和70年代出生的个体是创业的一代,而到了80年代出生的一代,家庭差距已经显现,并且开始形成一定的阶层,使环境因素的差异进一步拉大,从而抑制个人努力在高等教育获得中的作用,最终导致80年代开始出现弱势群体“读书难”问题(龚锋等,2017),同时这也在一定程度上说明了高校扩招的政策福利并没有平等地分配到不同的群体(罗楚亮和刘晓霞,2018)。

(三)环境因素和努力因素在高等教育获得质量中的作用。由于高等教育的质量在不同学校间存在较大差距,所以这里我们重点研究高等教育获得质量问题。表8和表9分别展示了总体样本中,努力和环境因素在高等教育获得质量中的相对贡献及不同环境因素所占比重。为了便于比较分析,我们将高等教育获得数量的对应结果也一同列于表8和表9。

| 高等教育获得质量 | 高等教育获得数量 | |||

| 变量 | 绝对值 | 相对贡献度 | 绝对值 | 相对贡献度 |

| 努力因素 | 0.030 | 30.93% | 0.039 | 21.14% |

| 环境因素 | 0.067 | 69.07% | 0.143 | 78.86% |

| Gini | 0.097 | 100.00% | 0.182 | 100.00% |

| 样本量 | 607 | 5 890 | ||

| 高等教育获得质量 | 高等教育获得数量 | |||

| 环境变量 | 绝对值 | 相对贡献度 | 绝对值 | 相对贡献度 |

| 区位因素 | 0.014 | 20.90% | 0.036 | 25.17% |

| 家庭文化因素 | 0.026 | 38.81% | 0.052 | 36.36% |

| 家庭经济因素 | 0.015 | 22.39% | 0.034 | 23.78% |

| 个人特征 | 0.012 | 17.90% | 0.021 | 14.69% |

| IOp | 0.067 | 100.00% | 0.143 | 100.00% |

| 样本量 | 607 | 5 890 | ||

由表8结果可见,与高等教育获得数量的结果相比,高等教育获得质量的不平等程度和机会不平等程度均低于高等教育获得数量,表明优质高等教育资源的分配较为公平。另外,虽然环境因素在高等教育获得质量中依然贡献较大,但是努力因素的相对贡献大为提高。之所以出现这样的结果,我们认为这主要是在高等教育获得质量中,大多数个体具有相似的环境特征。在环境特征相似的情况下,个人努力的作用就变得相对重要,这也验证了上文的想法。从这一结论出发,我们得到了一个较为悲观的结论:在高等教育获得中,努力更多的是在相近或相同阶层内部起作用,而很难在不同阶层中产生影响,这同时也说明了为不同背景个体创造相似的学习和竞争环境的重要性。由表9结果发现,在高等教育获得质量中,家庭文化因素依然是最为重要的环境因素,但同时也发现家庭经济因素成为了个体获得优质高等教育机会的重要依托。

在不同阶段中高等教育获得质量的不平等程度和各环境因素的Shapley分解结果又将如何?考虑到样本量的局限性,我们主要考察三个时期:出生于60年代的群体(60s)、出生于70年代的群体(70s)和出生于80年代的群体(80s)。如表10所示,相对于同时期高等教育获得数量,在高等教育获得质量中努力因素所占比重较大,虽然仍没有环境因素的贡献大。另外,表10表现出比较有意思的一点是:不同于表6中高等教育获得数量的不平等和机会不平等在60s至70s呈现出较大的下降趋势(分别从0.152和0.122下降至0.138和0.107),高等教育获得质量无论是总体不平等还是机会不平等都在60s至70s呈大幅上升趋势(分别从0.112和0.094上升至0.141和0.106),这表明这一时期普通高等教育机会分配不平等状况得到了改善,但是优质高等教育仍然由拥有较好背景的个体所掌握。此外,表11表明:(1)在高等教育获得质量上,家庭文化和经济因素的影响依然是十分重要的环境因素。(2)不像高等教育获得数量,地区因素在高等教育获得质量上的贡献呈现下降趋势,并且在80年代时已经成为影响最小的环境因素。(3)个人特征的作用相对较大,说明高质量的高等教育机会在不同性别和民族上的分配还有待改善。

| 60s | 70s | 80s | ||||

| 变量 | 绝对值 | 相对贡献度 | 绝对值 | 相对贡献度 | 绝对值 | 相对贡献度 |

| 努力因素 | 0.018 | 16.07% | 0.035 | 24.82% | 0.041 | 32.80% |

| 环境因素 | 0.094 | 83.93% | 0.106 | 75.18% | 0.084 | 67.20% |

| Gini | 0.112 | 100.00% | 0.141 | 100.00% | 0.125 | 100.00% |

| 样本量 | 87 | 188 | 317 | |||

| 60s | 70s | 80s | ||||

| 变量 | 绝对值 | 相对贡献度 | 绝对值 | 相对贡献度 | 绝对值 | 相对贡献度 |

| 区位因素 | 0.014 | 14.43% | 0.018 | 16.98% | 0.016 | 19.05% |

| 家庭文化因素 | 0.019 | 19.59% | 0.023 | 21.70% | 0.023 | 27.38% |

| 家庭经济因素 | 0.031 | 31.96% | 0.040 | 37.73% | 0.027 | 32.14% |

| 个人特征 | 0.030 | 30.91% | 0.025 | 23.58% | 0.018 | 21.43% |

| IOp | 0.097 | 100.00% | 0.106 | 100.00% | 0.084 | 100.00% |

| 样本量 | 87 | 188 | 317 | |||

同样地,通过对比出生于70年代与出生于80年代的群体的高等教育获得质量中环境和努力因素的Shapley分解结果,可以进一步分析高校扩招政策如何影响高等教育获得质量。由表10可见,高校扩招在一定程度上降低了高等教育获得质量的不平等程度,并且努力因素的相对贡献得到了一定程度的提高,而环境因素的整体贡献则有所下降。为何高校扩招不能有效提高个人努力在高等教育获得数量中的作用?这可能是由于教育扩张的政策福利会有一个普及的次序,先是上层阶层或优势群体,然后依次往下。只要还存在未获得教育的优势群体,教育不公平就不会随着教育扩张而缓解(Raftery和Hout,1993),这也在一定程度上支持了“最大化维持不平等”假说。而为何高校扩招能够提高努力因素在高等教育获得质量中的作用?我们认为可能是由于较为优质的高校的扩张规模相对有限,因而高校扩招政策无形中加剧了优质高等教育的竞争,同时又由于高等教育获得数量上的竞争类似于一个筛子,已经根据不同的环境类型对个体进行过一次筛选,而在竞争较为优质的高等教育机会时,个体背景的差异较小,最终导致努力因素的贡献变得相对突出。

(四)稳健性检验。

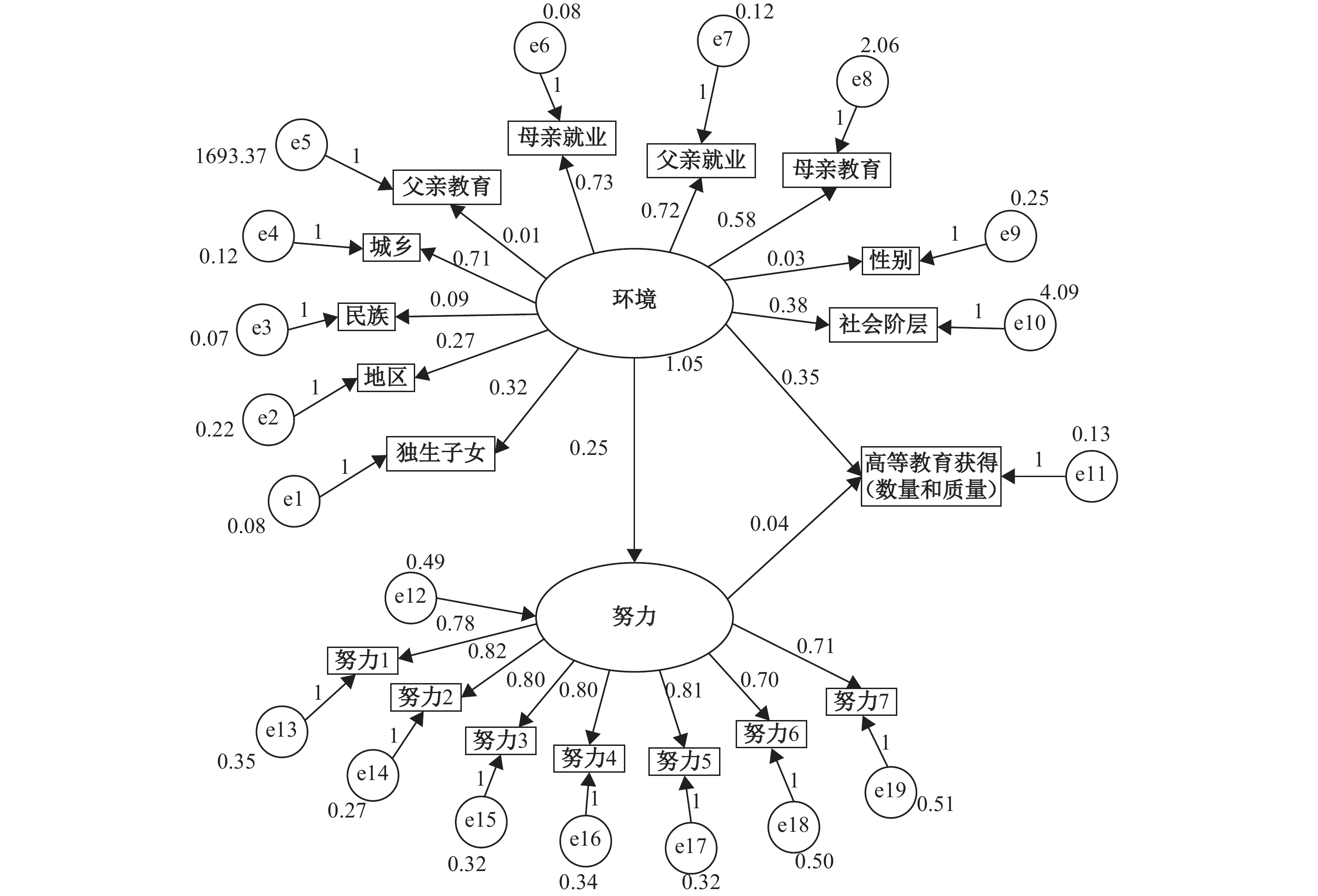

1. 基于结构方程模型的稳健性检验。虽然我们从不同角度分析了我国高等教育获得问题,但是一方面,仍然缺乏对环境、努力、高等教育获得三者之间路径的整体性把握;另一方面,上文对高等教育数量和质量的研究是分开的,为此我们构造了一个新指标−高等教育获得(数量和质量),用于比较分析。该指标将未接受高等教育赋值为0,接受普通高等教育赋值为1,接受优质高等教育赋值为2。图1展示了利用结构方程模型拟合环境和努力对高等教育获得(数量和质量)的结果。环境和努力作为潜变量,分别由上文中的环境变量和努力变量的可观测变量产生。为了能够在一张图中表现出来,我们将一些环境变量进行了简化或合并,并且努力变量也是剔除环境影响之前的变量。其中e1至e19为残差;箭头上方的数字为路径的估计值,并且经过标准化处理;变量右上角的数字表示变量的方差。模型的拟合结果显示:GFI以及RMSET指标分别为0.965(>0.9)和0.79(<0.8),表示模型的适配度较好,说明路径设计较为合理。由图1可见,环境对高等教育获得(数量和质量)的影响路径有两条:一是通过努力的中介作用,二是直接作用。其中中介作用的大小约为0.25*0.04,直接作用约为0.35。而努力对高等教育获得(数量和质量)的路径估计值约为0.75*0.04。可见,在高等教育获得上,环境的作用要高于努力的作用。此外,该拟合结果中除了父亲教育不显著外,其他路径均在5%水平上显著,并且除了社会阶层以外,所有因素对高等教育获得的估计符号均与表3相同,而社会阶层符号相反的原因,主要是在原始数据中数值越大则社会阶层越低,在未经调整顺序的情况下,负值是符合预期的。因此,本文的研究结论是可靠的。

|

| 图 1 环境和努力对高等教育获得影响的路径分析 |

2. 减少环境变量个数的稳健性检验。本文研究结论是否受环境和努力的变量的相对数量的影响?参考Jusot等(2013)的做法,我们通过减少环境因素的数量,来重新考察环境和努力在高等教育获得数量和质量中贡献的大小。分别考察以下五种情况−只考虑宏观环境因素(SA1)、只考虑家庭经济因素(SA2)、只考虑家庭文化因素(SA3)、只考虑父亲因素(SA4)、只考虑母亲因素(SA5),具体结果如表12所示。

| 高等教育获得数量 | 高等教育获得质量 | ||||||

| 环境因素 | 努力因素 | Gini | 环境因素 | 努力因素 | Gini | ||

| 基准 | 绝对值 | 0.143 | 0.039 | 0.182 | 0.067 | 0.030 | 0.097 |

| 相对贡献 | 78.86% | 21.14% | 100.00% | 69.07% | 30.93% | 100.00% | |

| SA1 | 绝对值 | 0.160 | 0.056 | 0.216 | 0.073 | 0.067 | 0.140 |

| 相对贡献 | 74.07% | 25.93% | 100.00% | 52.15% | 47.85% | 100.00% | |

| SA2 | 绝对值 | 0.136 | 0.059 | 0.195 | 0.069 | 0.057 | 0.126 |

| 相对贡献 | 69.74% | 30.26% | 100.00% | 54.77% | 45.23% | 100.00% | |

| SA3 | 绝对值 | 0.149 | 0.074 | 0.223 | 0.068 | 0.075 | 0.143 |

| 相对贡献 | 67.26% | 32.74% | 100.00% | 47.56% | 52.44% | 100.00% | |

| SA4 | 绝对值 | 0.149 | 0.065 | 0.214 | 0.052 | 0.069 | 0.121 |

| 相对贡献 | 69.63% | 30.37% | 100.00% | 42.98% | 57.02% | 100.00% | |

| SA5 | 绝对值 | 0.154 | 0.064 | 0.218 | 0.073 | 0.073 | 0.146 |

| 相对贡献 | 70.64% | 29.36% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% | |

由表12结果可见:(1)高等教育获得质量的总体不平等和机会不平等程度均低于高等教育获得数量,与上文的结论相符。(2)在高等教育获得数量上,无论是总的不平等程度,还是环境因素和努力因素的相对贡献的波动都较小,说明环境因素的贡献大于努力因素这一结论是比较可靠的,并不会过分受环境因素和努力因素数量的影响。(3)努力对高等教育获得质量的贡献要大于其对高等教育获得数量的贡献,这意味着越是较高层级的绩效差异,越需要个人的努力。这一结论与前文分析一致,说明结论是稳健的。然而我们发现,在高等教育获得质量上,环境因素和努力因素的贡献波动相对较大,原因可能有二:一是在高等教育获得质量的竞争中,环境因素内部的不同组成部分的贡献差异较大,因此考虑不同环境因素时存在较大波动在情理之中;二是由于高等教育获得质量部分的样本量相对较少,因此可能会对变量选择较为敏感。这也启示我们,本文得到的努力因素在高等教育获得质量中的贡献存在被低估的可能性。但就目前可获得的数据看,在高等教育获得质量上,环境因素的贡献要稍大于努力因素。

四、结论和政策建议

本文基于包含学龄期努力指标的2008年全国综合社会调查(CGSS2008)数据,在机会不平等分析框架下,利用Gini系数测算了我国高等教育获得数量和质量的不平等程度,运用Shapley方法研究了努力和环境因素对我国居民高等教育获得数量和质量的相对贡献及其长期趋势,并采用结构方程模型和增减变量的方法进行了稳健性检验。研究发现:(1)与努力因素相比,环境因素不论对高等教育获得的数量还是质量的贡献都相对更大,说明我国高等教育获得仍然存在一定的机会不平等问题。(2)努力因素在高等教育获得质量中的作用大于其在高等教育获得数量中的作用。(3)在环境因素中,家庭文化因素、家庭经济因素以及区位因素在高等教育获得数量和质量中的作用都较为明显,其中家庭文化因素的影响最大,并且家庭文化因素在高等教育获得质量中的作用更大。从区位视角看,中部地区的群体在高等教育机会竞争中处于劣势。(4)通过不同年龄组的对比分析,发现全国统考制度比推荐制度更有助于高等教育公平的实现,而高校扩招政策的福利并未公平地分配到不同群体当中。

为了进一步提高我国高等教育获得数量和质量的公平程度,本文提出以下政策建议:第一,要通过体制机制创新和财政支出倾斜,缩小城乡和地区间的基础教育资源差异,为高等教育公平打下基础。第二,加强对义务教育和学前教育的财政投入,提供更多的公共教育资源,要进一步完善义务教育资源的配置方式,消除义务教育资源获得的不公平,打破“只有买天价学区房才能获得优质资源”等类似的教育资源配置格局。第三,改革收入分配制度,缩小居民收入差距。进一步建立健全个人所得税制度和财产税制度,探索开征遗产税,提高低收入群体的补助水平,以期缩小不同个体的家庭背景的差距。第四,完善高考制度,公共财政支持的高等教育资源应更注重公平。在不改变考试择优选拔的基础上,公立大学的招生指标应该适当向弱势群体倾斜。

① 所谓数量是指是否能够获得高等教育,而质量则是指获得什么样的高等教育,如普通高等教育或优质高等教育。

② 当然高等教育质量的内涵更加丰富,出于数据的可获得性,本文仅从高校行政归属这一角度进行研究。

③ 此处之所以不考察高等教育获得质量,有由于40年代至60年代出生的群体获得高等教育的样本量过少。

| [1] | 冯建军. 教育市场化与教育公正[J]. 高等教育研究, 2008(6): 1–7. DOI:10.3969/j.issn.1008-5149.2008.06.001 |

| [2] | 龚锋, 李智, 雷欣. 努力对机会不平等的影响: 测度与比较[J]. 经济研究, 2017(3): 76–90. |

| [3] | 靳振忠, 王亮, 严斌剑. 高等教育获得的机会不平等: 测度与分解[J]. 经济评论, 2018(4): 133–145. |

| [4] | 李春玲. 社会政治变迁与教育机会不平等——家庭背景及制度因素对教育获得的影响(1940—2001)[J]. 中国社会科学, 2003(3): 86–98. |

| [5] | 李春玲. 高等教育扩张与教育机会不平等——高校扩招的平等化效应考查[J]. 社会学研究, 2010(3): 82–113. |

| [6] | 李煜. 制度变迁与教育不平等的产生机制——中国城市子女的教育获得(1966—2003)[J]. 中国社会科学, 2006(4): 97–109. |

| [7] | 罗楚亮, 刘晓霞. 教育扩张与教育的代际流动性[J]. 中国社会科学, 2018(2): 121–140. |

| [8] | 吴愈晓, 黄超. 基础教育中的学校阶层分割与学生教育期望[J]. 中国社会科学, 2016(4): 111–134. |

| [9] | 应星, 刘云杉. " 无声的革命”: 被夸大的修辞——与梁晨、李中清等的商榷[J]. 社会, 2015(2): 81–93. |

| [10] | 张东辉, 司志宾. 教育、技术进步与农村收入差距——基于中国农村统计数据的分析[J]. 经济评论, 2007(5): 42–46. DOI:10.3969/j.issn.1003-4919.2007.05.020 |

| [11] | 张明, 张学敏, 涂先进. 高等教育能打破社会阶层固化吗?——基于有序probit半参数估计及夏普里值分解的实证分析[J]. 财经研究, 2016(8): 15–26. |

| [12] | 赵颖. 员工下岗、家庭资源与子女教育[J]. 经济研究, 2016(5): 101–115. |

| [13] | Bempechat J, Shernoff D J. Parental influences on achievement motivation and student engagement[A]. Christenson S L, ReschlyA L, Wylie C. Handbook of research on student engagement[M]. Boston, MA: Springer, 2012. |

| [14] | Bourguignon F, Ferreira F H G, Menéndez M. Inequality of opportunity in Brazil[J]. Review of Income and Wealth, 2007, 53(4): 585–618. DOI:10.1111/j.1475-4991.2007.00247.x |

| [15] | Deng Z, Treiman D J. The impact of the cultural revolution on trends in educational attainment in the People’s Republic of China[J]. American Journal of Sociology, 1997, 103(2): 391–428. DOI:10.1086/231212 |

| [16] | Jusot F, Tubeuf S, Trannoy A. Circumstances and efforts: How important is their correlation for the measurement of inequality of opportunity in health?[J]. Health Economics, 2013, 22(12): 1470–1495. DOI:10.1002/hec.2896 |

| [17] | Keane M P, Roemer J E. Assessing policies to equalize opportunity using an equilibrium model of educational and occupational choices[J]. Journal of Public Economics, 2009, 93(7-8): 879–898. DOI:10.1016/j.jpubeco.2009.04.002 |

| [18] | Peragine V, Serlenga L. Higher education and equality of opportunity in Italy[J]. Research on Economic Inequality, 2008, 16: 67–97. |

| [19] | RafteryA E, Hout M. Maximally maintained inequality: Expansion, reform, and opportunity in Irish education, 1921-75[J]. Sociology of Education, 1993, 66(1): 41–62. DOI:10.2307/2112784 |

| [20] | RoemerJE. Equality of opportunity[M].Cambridge: Harvard University Press, 1998. |

| [21] | RoemerJE, TrannoyA. Equality of opportunity: Theory and measurement[J]. Journal of Economic Literature, 2016, 54(4): 1288–1332. DOI:10.1257/jel.20151206 |

| [22] | Shavit Y, Blossfeld H P. Persistent inequality: Changing educational attainment in thirteen countries[J]. British Journal of Educational Studies, 1994, 42(4): 413–415. DOI:10.2307/3121687 |