2019第45卷第12期

一、引 言

家庭化迁移可以最大化个人的预期收入,降低家庭风险,减少流动人口的心理压力,提高流动人口的城市适应性,促进城市的和谐与稳定。改革40年中,流动人口对经济的发展起到了巨大的推动作用,在此过程中流动人口的迁移模式也发生了较大的变化。从最初的“单独迁移”到而今的“家庭化迁移”,这与我国由“土地城镇化”向“人口城镇化”的发展模式转变具有一致性。根据《中国流动人口发展报告2017》,新生代已婚流动人口基本已经实现夫妻双方的共同迁移,约六成流动人口与配偶及子女一同迁移,家庭化迁移特征较为明显。《十三五规划建议》提出,深化户籍制度改革,促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户,并与城镇居民享有同等权利和义务。进一步地,十九大报告中也提出了要“加快农业转移人口市民化”,因此,流动人口举家迁移已经成为人口城镇化的重要内容。子女随迁作为家庭化迁移的重要部分,在新型城镇化建设中成为影响中国城镇化速度、结构甚至质量的重要因素(宋锦和李实,2014),流动人口子女随迁的比例也成为衡量中国新型城镇化进程的一个重要指标。

家庭化的迁移对居住条件提出了新的要求,以居住为核心的城市生活成为流动人口市民化的关键因素。城市市场支配的商品房供给价格日益高涨和国家对保障性住房供给不足,绝大部分的流动人口都被排挤在住房市场之外,加剧了流动人口居住质量的降低(朱东风和吴立群,2011),大量的农民工选择居住在空间狭小、条件简陋的“城中村”等非正式住房中(孙聪等,2017),居住环境限制了流动人口举家迁移的愿望。由于住房本身所具有的特性及住房市场的固有缺陷,加上流动人口特殊的阶层性决定了仅依赖市场机制难以解决自身的住房需求。经济和技术的不断发展导致农业机械化水平提高,加之我国新型城市化进程的不断推进,越来越多的农村剩余劳动力从相对封闭的农村地区进入快速发展的城市社会,进而形成城市中的庞大的“新市民”群体。国家统计局公布的数据显示,截至2018年底,我国以非常住人口衡量的流动人口数量为2.41亿人。根据国务院发展研究中心“中长期发展”课题组预测,中国城镇化的饱和值为75%,而2018年末我国城镇化率为59.58%,说明中国还存在较大的城市化发展空间,当前仍处于城镇化快速发展的阶段,在现有的人口政策和发展格局下,我国的农村流动人口将继续保持向城镇转移的趋势。2016年,我国政府首次提出要准确把握住房的居住属性,以满足新市民住房需求为主要出发点,构建新时期下的新型住房制度,以农民工为主体的流动人口的住房问题成为住房市场改革中的重大问题之一。虽然近年来许多地方政府已将流动人口纳入保障性住房的供给范围,但在实际过程中流动人口依然难以分享这一公共服务,保障性住房对流动人口的保障效力明显不足,目前我国住房保障制度的对象仍以户籍人口为主体(齐慧峰和王伟强,2015)。

留守儿童造成的家庭内部分割和机会成本会对父母的“回流”起到拉力作用(Démurger和 Xu,2011;刘庆玉,2015)。虽然现有的研究大多认为子女的教育问题是造成劳动力回流的重要原因,但这均是基于流动人口无法在城镇定居的前提假设之下。如果流动人口可以以较低的成本在城市获得稳定的居留住所,为家庭化迁移创造居住条件,那么子女随迁将是更好的选择,城市完善的公共基础设施和更好的教育资源有助于培养子女的人力资本。十九大以后,我国进入了住房制度改革的新时期,让“新市民”享有均等化的住房保障服务是新时期住房制度改革中的重点问题。因此,探讨流动人口的居住安排与家庭迁移决策具有重要理论意义。同时,新时期我国住房制度改革的思路是围绕“多主体供给、多渠道保障、租购并举”来构建保障性住房市场的长效机制,作为实现“住有所居”的重要途径,研究保障性住房是否能促进子女随迁,对提升我国城镇化的质量,加快“新生代农民工”自身现代化进程及切实维护和保障“新市民”权益也具有重要实践意义。本文试图从流动人口保障性住房供给约束与家庭化迁移趋势凸显的两个特点出发,探讨保障性住房与子女随迁的内在关联,为进一步完善我国保障性住房体系设计,进而推动人口城镇化建设、流动人口市民化和稳定城市劳动力结构等方面提出相应政策建议。

二、文献综述

国外学者在对人口流动问题进行研究时,根据流动人口的迁移时间将其分为三类,即永久性迁移、临时性迁移和循环性迁移。从20世纪70年代开始,家庭化迁移问题开始受到国外学者的关注。对家庭化迁移的研究从最早的经济学领域,逐步拓展到人口学、社会学和财政学等多学科的交互研究视角。同时,一些微观层面的因素如家庭人口结构、家庭社会资本、家庭亲属关系等也被学者们纳入家庭迁移决策模型中。随后,新迁移经济学理论的发展又进一步拓展了家庭化迁移的研究,根据新迁移经济学理论,人口迁移决策并非简单的个人决策行为,而是由家庭成员所共同做出的“集体化”决策(Stark和Bloom,1985)。

当前我国流动人口家庭化迁移主要存在两种模式:一是完整式家庭迁移模式,即所有的家庭成员共同迁移至流入地;二是半家庭式迁移模式,即家庭成员实行渐进式的迁移,首先由家庭决策者迁移,随后是家庭核心成员迁移,最后再扩展至其他家庭成员。目前,我国流动人口的家庭化迁移都是属于半家庭式的迁移模式(梁勇和马冬梅,2018),流动人口的家庭内部成员大多还处于地理上的分居状态(盛亦男,2016)。阻碍人口定居城镇的主要原因是城镇较高的生活成本,其中住房成本是城镇生活成本中最重要的组成部分(Rabe和Taylor,2012)。保障性住房作为社会福利体系的重要组成之一,在改善中低收入居民的居住条件、提高人口城镇化的质量和促进人口向城镇迁移都有着重要作用(李勇辉等,2017)。孔艳芳(2015)研究发现,房价与中国人口城镇化缺口呈现显著的正相关关系,但是租房群体的存在会抑制这种正向关系,而包括保障性住房在内的社会保障等公共服务条件的改善,有利于缩小人口城镇化缺口。

大量的农村剩余劳动力往城市迁移,为城市的经济发展提供了充足的劳动力,优化了城市的资源配置,推动了中国经济30多年的高速发展。但是,流动人口在城市的居住环境呈现出产权边缘化、住房质量差、空间集聚封闭等特征(Van Kempen和Özüekren,1998;Coulson,1999;Schönwälder和Söhn,2009);近年来城市居住成本的不断上升,流动人口的住房问题正成为制约城市进一步发展的瓶颈(李含伟等,2017)。尽管近年来许多地区城市开始将流动人口纳入保障性住房的申请范畴,但是由于保障性住房的建设往往受诸多因素的影响,通常表现出规模较小且选址偏远的特点,流动人口又长期处于城市与农村的夹缝之中,导致绝大多数流动人口难以享受保障性住房政策所释放的政策红利,容易带来社会不安定和福利失衡(左停和王丽丽,2011)。加上公共政策落地往往带有一定的时滞性,导致保障性住房对流动人口的供给缺乏有效性,流动人口的住房问题依然严峻(杨菊华,2017)。从现实情况看,我国流动人口以租赁私房为主,房屋自有率极低,基本被排斥在保障性住房体系之外。

基于现有的研究,本文拟从以下几个方面进行拓展和完善:一是,在流动人口迁移新常态下,已有的文献注重于探讨家庭化迁移下流动人口的居住选择,即在商品房和租赁住房的“购”与“租”之间的抉择,却忽视了具有社会保障功能的保障性住房也能为弱势流动人口家庭提供居所,并影响其家庭迁移决策。因此,本文以保障性住房为视角,分析了其在流动人口家庭化迁移过程中的推动效应与作用路径,所得结论有助于了解家庭对迁移的经济决策过程,进一步拓展现有的人口迁移理论,在优化我国当前的住房市场结构的同时也有助于建立与之相关的公共政策。二是,少量文献关于保障性住房对人口城镇化和农民工市民化的影响仅是以宏观层面的数据进行实证分析,而从家庭内部探讨保障性住房对子女随迁的影响非常有限。根据新家庭经济学与新迁移经济学的相关理论,在家庭化迁移的趋势下,迁移属于家庭内部决策行为,更应当从家庭层面对其进行探析。因此本文选用2014年全国流动人口卫生计生动态监测调查数据,个体层面的微观数据能更加准确地反映保障性住房与子女随迁的因果关系,同时有助于刻画不同群体间的异质性差异,使研究结论对构建多层次住房供应体系更具有现实指导意义。三是,有少量研究开始关注保障性住房对人口城镇化的影响,流动人口家庭迁移是人口城镇化的重要内容,但是作为面向中低收入群体的保障性住房,以城镇居民为主要保障对象,对流动人口的覆盖率极低,并且在保障性住房的实际供给过程中,由于制度性因素和非制度性因素的双重影响,结果使保障性住房的供给存在着“选择性供给”问题,在此基础上本文还相应地分析了保障性住房对流动人口的差异性供给问题,为流动人口住房保障供给体系的构建和住房保障制度的顶层设计提供依据。

三、理论分析与研究假说

人口城镇化滞后于劳动力城镇化是我国新型城镇化建设过程中一个突出的问题,高成本的住房制度被视为造成这种现象的重要原因之一(宋立,2014)。我国的流动人口以农村剩余劳动力为主,大都属于低收入群体,较高的住房价格和租金成本会对流动人口的长期定居意愿和家庭化迁移决策产生阻碍效应(Zhao,2015)。同时,家庭化迁移使流动人口对公共服务的需求呈现出多元化和复杂化的特点,汪建华(2017)研究发现,落户需求并非是当前农民工市民化的主要诉求,对有子女随迁的农民工而言,其更关注的是以子女教育为核心内容的城市公共服务,而这些公共服务的获取往往与住房等制度安排相关联。保障性住房的建设和供给由政府主导,具有准“公共物品”属性,在商品房价格超过流动人口的支付能力时,低成本的保障性住房有利于改善流动人口的居住环境,促进流动人口家庭化迁移(刘宝香,2016)。据此,本文提出如下研究假说。

假说1:保障性住房的获得能有效地推动流动人口家庭化迁移,提高子女随迁的概率。

长期以来,流动人口因工作流动性和高储蓄意愿等特征而形成的“候鸟式迁移”模式使其缺乏长期定居意愿,进而缺乏改善城市居住条件的动力(Fan等,2011)。子女随迁对家庭的内部主要会造成两个方面的影响:一是家庭化迁移决策往往是基于流动人口对未来的预期所作出的,通常与稳定就业和长期定居意愿联系在一起,但是子女随迁会增加流动人口家庭的照料负担,从而对父母的工作产生负向的影响(李勇辉等,2018),在父母均需要工作的情况下不利于照料随迁子女,子女留守的概率更高;二是子女随迁会使在流入地同住的家庭人口增加,从而带来住房需求的客观增长,使流动人口更倾向于选择自有住房或租住高价房,导致家庭住房消费增加(杨水根和王展,2019),增加了家庭的经济负担。由于这两方面的影响,流动人口家庭更倾向于让子女留守。当流动人口能以较低的成本获得保障性住房时,住房消费的降低也可以视为收入的提高,这种额外的收入不会影响商品的相对价格,因此也被称为禀赋收入效应。流动人口会在劳动和闲暇间作时间分配,在闲暇为正常商品的情况下,消费者会增加闲暇减少劳动供给(哈尔·R·范里安,2015)。闲暇时间的增加有利于流动人口更好地照顾家庭,同时禀赋收入的提高也降低了流动人口家庭的经济压力,为子女随迁创造了有利条件。据此,本文提出如下研究假说。

假说2:保障性住房可以通过减少流动人口因子女随迁所导致的劳动替代效应和房租增长的经济压力,进而提高子女随迁的可能性。

一般而言,流动人口的居住选择主要受制度性因素和非制度性因素的影响。从非制度性因素看,主要是个人因素、家庭因素和社会因素等对流动人口自身的约束,从而将其隔离在租金低廉、环境较差的城中村、单位集体宿舍或临时工棚等住所中(刘成斌和周兵,2015)。本文所研究的重点为具有“公共物品”属性的保障性住房,其在建设和供给等过程中受制度性因素的影响更大。从制度性因素看,一方面是户籍制度对流动人口获取保障性住房的约束并未完全消除,对农业户籍流动人口而言,户籍制度长久以来形成的“社会屏蔽”效应依然存在,包括保障性住房在内的公共物品、社会福利和其他公共资源主要仍以城镇人口为供给对象,从而削弱其在流入地的住房投资(Song等2008;杨菊华,2018)。另一方面,虽然我国保障性住房体系已初步建立,但是中央政府与地方政府在保障性住房建设和供给问题上存在着“中央请客,地方买单”的非合作关系,中央与地方对农民工的保障性住房出现真空,导致农民工住房保障功能呈现出“碎片化”的特征(娄文龙和高慧,2013)。因此,相对于城镇户籍的流动人口而言,农民工更多地充当了“弱势群体”的角色,根据弱势群体经济学理论,当政府提供足量的公共物品时,弱势群体不需要再花费额外的成本去维持对公共产品的消费(胡星斗,2010),所以农民工群体从保障性住房供给中获得的边际效应更高。由此,本文提出如下研究假说。

假说3:相同条件下农民工在城市受制度性因素的约束更强,保障性住房对其子女随迁的边际促进效应更大。

四、数据、变量和描述性统计

(一)数据与变量。本文实证研究所选数据来自“2014年全国流动人口卫生计生动态监测调查”(CMDS),该调查样本点分布在31个省(区、市)和新疆生产建设兵团的1 459个县级单位,涉及3 776个街道(乡镇),8 993个村居委会。个人调查对象为在流入地居住一个月及以上、非本市(区、县)户口且2014年5月时年龄为15~59周岁的流动人口(市辖区内人户分离除外)。2014年CMDS数据实际调查流动人口201 000人,有效样本200 937人,涉及流动人口家庭成员信息667 122条,其中流入地的家庭成员信息575 288条。

根据本文的研究主题,在总样本中选取已婚及有子女的被访者样本,同时还删除了相关信息不全的样本,最终得到有效样本数为128 521。在CMDS数据中,现住房属性包括租住单位/雇主房、租住私房、政府提供廉租房、政府提供公租房、单位/雇主提供免费住房、已购政策性保障房、已购商品房、借住房、就业场所、自建房和其他非正规居所,根据保障性住房所涵盖的住房类型,本文将政府提供廉租房、政府提供公租房和已购政策性保障房样本为获得保障性住房样本,其他居住形式的样本为非保障性住房样本。本文的主要因变量为“子女是否随迁”,由于原始数据中未明确界定子女随迁变量,本文建立了“与被访者关系:子女”“现居住地:本地”双重约束条件,若是同时满足两个条件,则为子女随迁样本,反之则非子女随迁样本。实证中可能存在样本选择性和遗漏变量问题,需要进行工具变量回归。子女随迁与家庭内部决策息息相关,选用家庭层面的变量可能导致弱工具变量问题,本文选用地级市土地出让金收入对数值变量为家庭保障性住房的工具变量。城市土地出让金会直接影响城市整体保障房供给状况,所以与家庭获得保障性住房的可能性也较高,该变量数据来自城市统计年鉴。实证中涉及的其他控制变量与机制变量等在原始数据中均有较为明确的定义,所有变量的描述性统计如表1所示。

| 变量名称 | 平均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 变量名称 | 平均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| 保障性住房(否=0) | 0.008 | 0.089 | 0 | 1 | 跨省迁移(省内迁移=0) | 0.508 | 0.500 | 0 | 1 |

| 子女随迁(否=0) | 0.693 | 0.461 | 0 | 1 | 现有小孩数量 | 1.484 | 0.628 | 1 | 5 |

| 年龄 | 36.357 | 8.107 | 15 | 59 | 长期定居意愿 | 0.842 | 0.364 | 0 | 1 |

| 年龄的平方 | 1 387.551 | 616.546 | 225 | 3 481 | 配偶随迁(否=0) | 0.901 | 0.299 | 0 | 1 |

| 受教育程度 | 9.590 | 2.782 | 0 | 19 | 配偶年龄 | 36.785 | 8.183 | 16 | 77 |

| 非农户口(农业=0) | 0.142 | 0.349 | 0 | 1 | 医疗保险(否=0) | 0.687 | 0.464 | 0 | 1 |

| 流动到本地的年数 | 5.050 | 4.830 | 0 | 50 | 养老保险(否=0) | 0.177 | 0.382 | 0 | 1 |

| 流动原因(非随同流动=0) | 0.088 | 0.283 | 0 | 1 | 失业保险(否=0) | 0.131 | 0.337 | 0 | 1 |

| 工作(否=0)) | 0.879 | 0.327 | 0 | 1 | 家庭月均房租支出对数值 | 4.670 | 1.952 | 0 | 10.043 |

| 月收入对数值 | 8.080 | 0.569 | 0.693 | 14.221 | 城市土地出让金对数值 | 14.279 | 1.479 | 9.548 | 16.825 |

| 有效样本量 | 128 521 | ||||||||

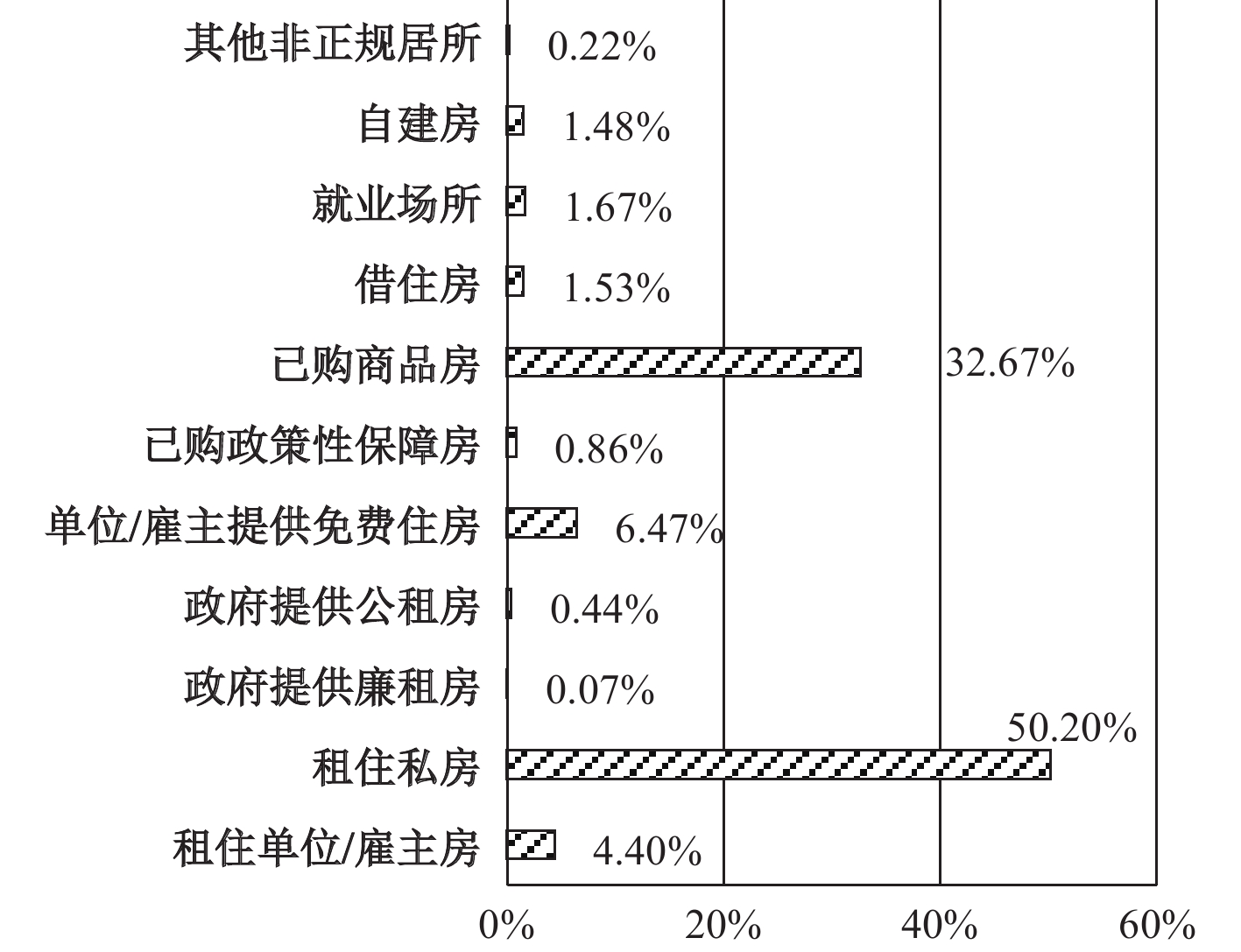

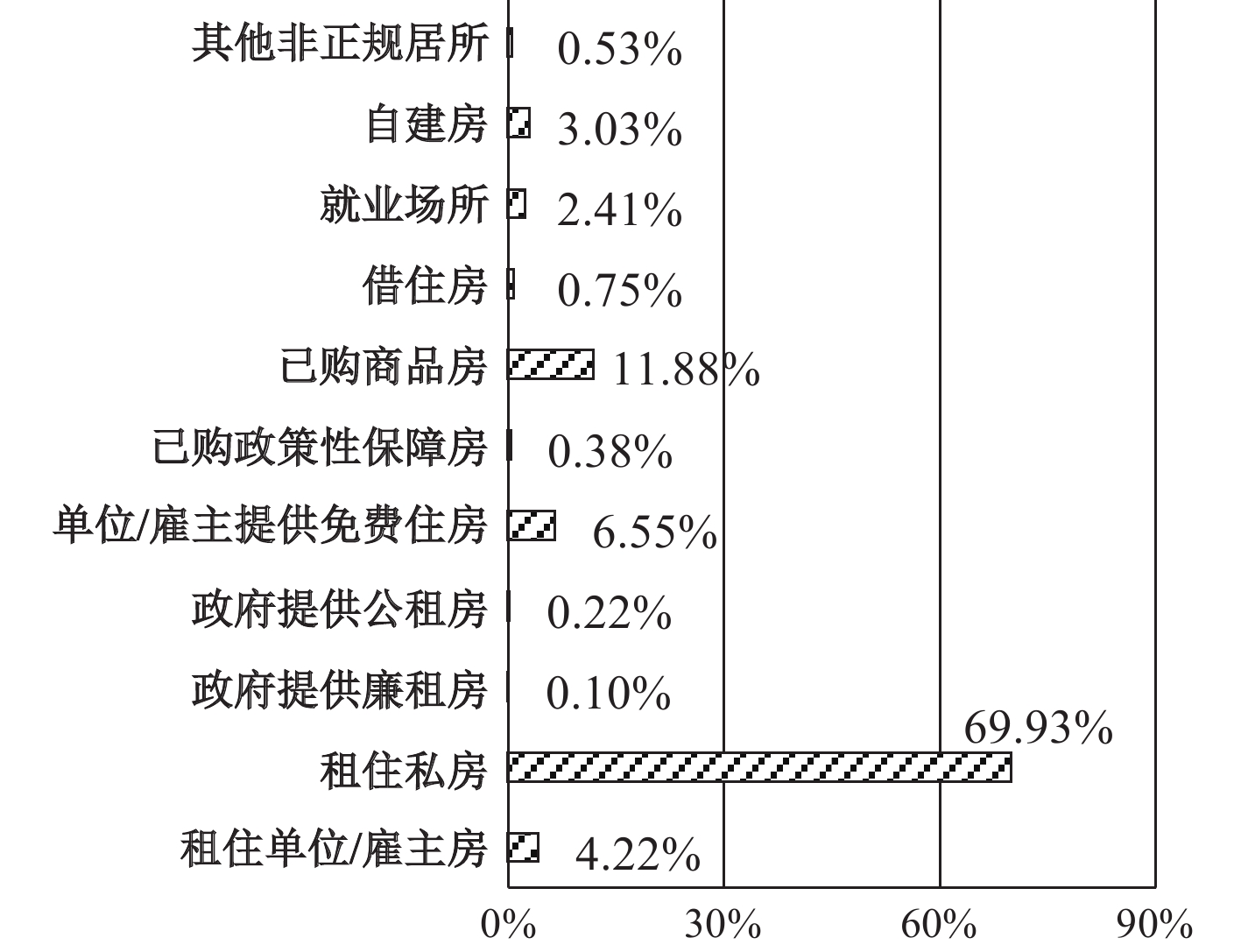

(二)统计分析。由表1可见,目前我国流动人口保障性住房的覆盖比例极低,依靠保障性住房解决流动人口居住问题收效甚微。为了解流动人口在城市的居住状况,图1和图2分别显示了非农户籍和农业户籍流动人口的居住选择和每种居住选择下的家庭占比情况。由图1、图2可见,作为保障性住房的组成住所:政府提供的公租房、政府提供的廉租房和已购政策性保障房比例都很少,说明虽然流动人口已经被纳入保障性住房的申请范围,但是其对流动人口的供给有效性依旧不足。绝大部分的流动人口都选择租住私房,也有小部分的流动人口已购商品房,但是从整体看,流动人口的住房状况存在住房来源单一和可得性较差等问题。另外,农业户籍流动人口较非农户籍流动人口所受的居住约束更大,自有住房和保障性住房的覆盖比例更低,非正规居住场所居住比例更高。

|

| 图 1 非农户籍流动人口不同居住选择占比 |

|

| 图 2 农业户籍流动人口不同居住选择占比 |

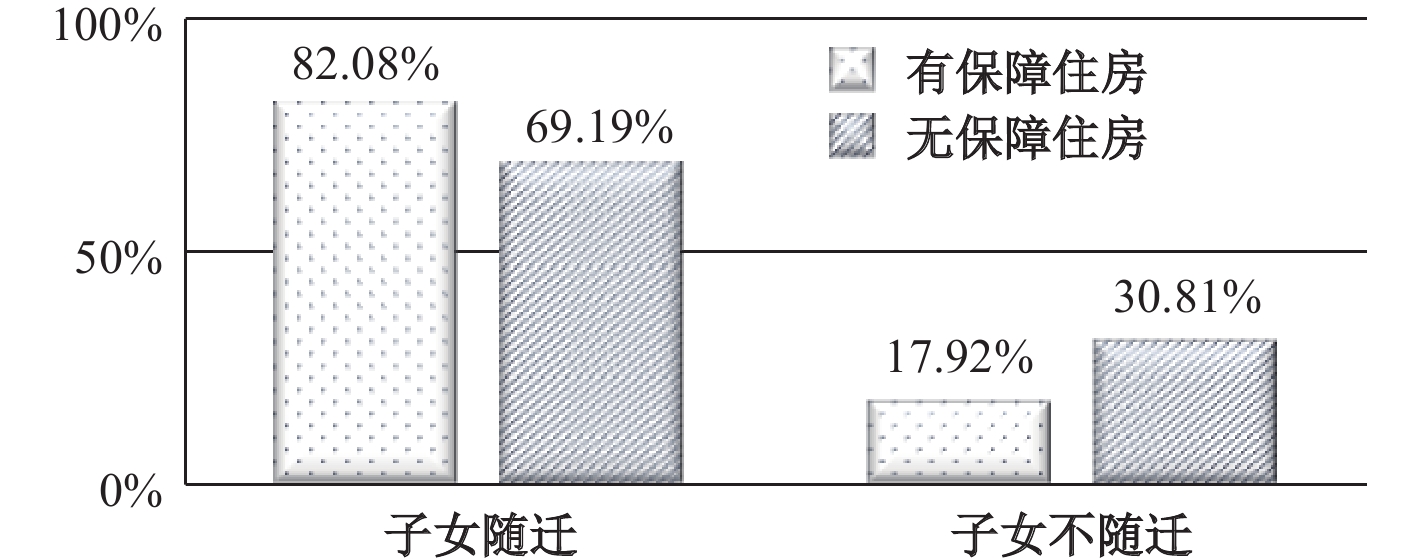

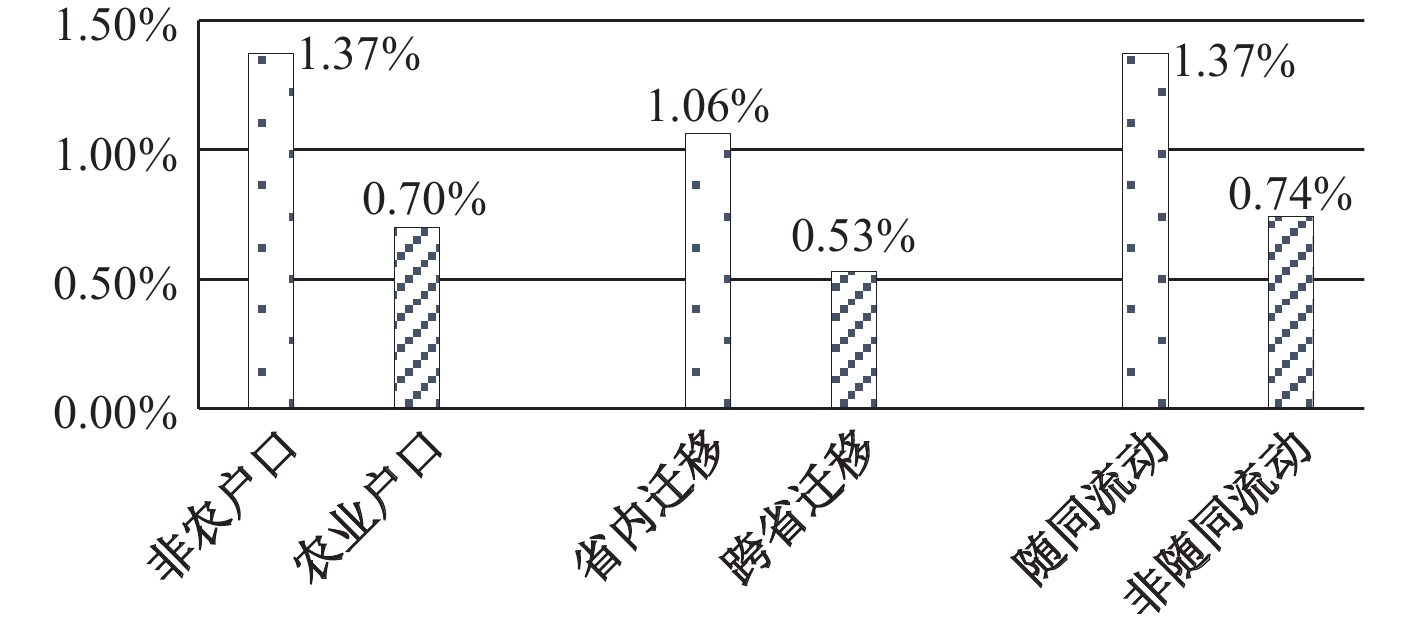

由图3可见,有保障房的样本子女随迁高达82.08%,而其他居住条件下的子女随迁比例不到70%。综上分析可见,影响流动人口获得保障性住房的因素主要有制度性因素和非制度性因素。因此,在图4中,本文选取了制度性因素(户口状况)和非制度因素(迁移范围和迁移原因)两个角度来简要分析保障房样本的分布情况。从户口状况看,获得保障房的样本中,农业户口中获得保障房样本占比低于非农户口样本。在非制度性因素中,保障性住房的供给仍然以省内迁移的流动人口为主,跨省流动人口获得保障性住房的样本仅占省内迁移的一半,说明保障性住房供给具有明显的区域性,全国范围内的保障性住房市场还未完全建立。从迁移原因看,随同迁移的流动人口获得保障性住房的概率更高,而在实践过程中流动人口仍以非随同迁移为主,在非随同迁移中务工经商所占比重约90%。可见,流动人口的流动自主性较强。

|

| 图 3 保障性住房与子女随迁分布 |

|

| 图 4 不同状态下保障房样本占比分布 |

总之,在流动人口的居住选择中保障性住房样本占比较少,保障性住房对改善流动人口居住环境的效力仍然不足,并且流动人口在保障性住房的申请中会受制度性因素与非制度性因素的影响。有无保障性住房在子女随迁决策上呈现出显著的差异。基于以上的理论分析、研究假说和统计分析,本文将进一步利用实证进行具体的验证。

五、实证检验

(一)保障性住房对子女随迁的影响。由描述性统计结果可知,拥有保障性住房的家庭比例仅0.8%,对二值选择模型“是否有保障性住房=1”发生的概率非常小,因此,流动人口获取保障性住房属于“稀有事件”(Rare Event)。即使是在大样本下,Probit和Logit模型的估计结果依然有存在偏差的可能性,这种偏差被称为“稀有事件偏差”,在基准回归中本文采用补对数-对数模型(Complementary log-log model)对其进行校正,初步对假说1进行检验。对Probit模型的分布概率取“极值分布”,就能得到“补对数-对数模型”,其事件发生概率为:

| p=P(migrantchdi=1|house)=F(migrantchdi,β)=1−exp{−ex,β} | (1) |

其中:

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

| Probit | Probit_mfx | Logit | Logit_mfx | Cloglog | Cloglog_mfx | |

| 是否有保障性住房 | 0.415***(0.0588) | 0.129***(0.0156) | 0.746***(0.108) | 0.135***(0.0157) | 0.362***(0.0501) | 0.129***(0.0168) |

| 控制变量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 职业效应 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 地区效应 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

| 常数项 | −2.840***(0.134) | −4.988***(0.236) | −4.231***(0.131) | |||

| 有效样本量 | 108 888 | 108 888 | 108 888 | 108 888 | 108 888 | 108 888 |

| 注:括号内为稳健标准误。***、**和*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著。下表同。 | ||||||

另一方面,实证中还存在内生性问题需要采用工具变量进行校正。对本文所选取的截面数据而言,消除实证中样本选择性和遗漏变量所造成的内生性之最好方法就是使用工具变量,由于本文的内生变量“是否有保障性住房”为二元离散变量,采用Ivprobit模型实际上只能处理内生变量为连续性变量的情形,因此本文采用工具变量的条件混合过程估计方法对模型进行两阶段回归(CMP,Roodman,2011),以检验假设1。模型设定为:

| housei=γ0+γ1Xi+γ2IVi+ωi+ηi+εi | (2) |

| migrantchdi=β0+β2housei+β2Xi+ωi+ηi+εi | (3) |

其中:

| 变量 | CMP模型 | CMP_mfx | ||

| 回归系数 | 标准误 | 回归系数 | 标准误 | |

| 是否有保障性住房 | 9.487*** | (0.729) | 3.364*** | (0.391) |

| atanhrho_12 | −1.160*** | (0.209) | ||

| lnsig_2 | −2.422*** | (0.00197) | ||

| 一阶段估计 | 是否有保障性住房 | |||

| 回归系数 | 标准误 | |||

| 土地出让金 | −0.00110*** | (0.000167) | ||

| 一阶段F值 | 169.41*** | |||

| 有效样本量 | 128 521 | 128 521 | ||

| 注:表中控制了相关的控制变量、职业效应与地区效应。下表同。 | ||||

表2第1、3、5列分别采用Probit模型、Logit模型和补对数-对数模型来估计保障性住房对子女随迁的效用,第2、4、6列则分别为其的边际效应结果。从Logit模型和补对数-对数模型的结果对比看,补对数-对数模型的系数相对较小,但其标准误差也出现了相应的下降,两个模型在显著性上并无差别。同时,从输出的边际效应看,两者的结果相差很小,因此在本文的研究中,稀有事件偏差并不显著。在控制了相关的控制变量和地区效应后,保障性住房对子女随迁均具有正向的影响,并且均在1%的水平上显著。假说1得以验证。

表3CMP估计的atanhrho_12值在1%的水平显著,拒绝了“是否有保障性住房”变量为外生变量的原假设,本文选取的工具变量是外生的,同时一阶段的F值为169.41,大于10,说明本文选取的工具变量不存在弱工具变量问题,因此使用CMP方法的估计值要比基准回归Probit模型的估计值更为准确。通过CMP估计和Probit基准回归结果对比可知,在使用工具变量解决了内生性问题后,两个模型所得结果的符号与显著性仍能保持一致。在一阶段回归中,土地出让金对流动人口获得保障性住房的影响显著为负,这也说明了土地财政是影响流动人口获得保障性住房的制度性因素之一。

流动人口家庭通过获得保障性住房,能有效地改善其居住环境,为家庭化迁移提供条件,进而提高子女随迁的可能性。大量的农村剩余劳动力向城市迁移,使中国进入了人口红利期,推动了中国经济持续30多年的高速增长。即使是在宏观经济调整期,流动人口的迁移呈现出速度放缓和规模回落的趋势,但短期的波动不会改变流动人口长期大规模存在的趋势,城市建设与第三产业的发展仍然需要大量的流动人口作为劳动力支撑。但是流动人口的居住环境显著差于当地城市居民,形成了流动人口“候鸟式迁移”,从而使中国的城镇化进程带有很强的流动性,即处于“半城镇化”状态。并且居住环境的限制导致了流动人口家庭内部的分居状态,长此以往,不利于家庭的稳定和子女人力资本的培养。

(二)保障性住房对子女随迁的机制分析。在家庭化迁移的大趋势下,农民工在城市的定居意愿加强,“撤点并校”的实施使农村中小学数量骤减,加上存在“一刀切”的问题,出现了学生生活条件下降和辍学的现象,留守儿童的教育问题也面临着难题。因此,子女随迁对家庭迁移决策是更好的抉择。根据假说2,由于子女随迁会对流动人口的工作产生负向的影响,同时住房需求的上涨会增加流动人口家庭的经济压力,流动人口家庭又会主动降低子女随迁的可能性。基于这两个可能的传导机制,本文采用中介效应分析法(温忠麟和叶宝娟,2014)来对假说2进行验证。中介效应的模型设定如下:

| migrantchdi=chousei+αcontroli+ωi+ηi+e1 | (4) |

| Mi=ahousei+βcontroli+ωi+ηi+e2 | (5) |

| migrantchdi=c′housei+bMi+γcontroli+ωi+ηi+e3 | (6) |

其中:

由表4可见,对工作的中介效应,在c显著的前提下,a与b至少有一个不显著,此时需要做bootstrap检验输出ab的值,在抽样1 000次下bootstrap输出的ab的值是显著的,并与c的符号一致,说明保障性住房对流动人口子女随迁存在部分中介效应。而在房租的中介效应中,a、b和c的符号均显著,且ab与c的符号一致,也验证了部分中介效应的存在。其中:工作的中介效应约占24.4%,而房租的中介效应约占48.58%。假说2得以验证。由于子女随迁会增加家庭的照料负担,工作较忙的父母会将孩子留在老家交由亲戚照料。有保障性住房的流动人口家庭,在城市定居的“成本”更低,流动人口可以通过减少工作增加“闲暇”来照料随迁子女,因此保障性住房能有效降低子女随迁与工作间的替代效应,提高子女随迁的概率。对流动人口而言,提高收入是驱使他们选择流动的主要原因,大部分的流动人口选择在城市工作,在获得收入报酬后再寄回老家。若子女随迁,流动人口在流入地面临各项消费支出的增加,尤其是在居住支出上,子女随迁对居住条件的要求更高,房租支出会显著提高,导致家庭经济压力增大,而由公共政策作负担的保障性住房可以使流动人口家庭以较低的成本获得更好的居住环境,缓解家庭的经济压力,有效提高子女随迁的可能性。

| 变量 | 工作中介效应 | 房租中介效应 | ||||

| 子女随迁 | 工作 | 子女随迁 | 子女随迁 | 房租 | 子女随迁 | |

| c | 0.409*** | 0.415*** | ||||

| (0.0580) | (0.0588) | |||||

| a | −0.247** | −1.685*** | ||||

| (0.122) | (0.0745) | |||||

| b | −0.0276 | −0.121*** | ||||

| (0.0487) | (0.00278) | |||||

| ab(bootstrap,n=1 000) | 0.101*** | |||||

| (0.0118) | ||||||

| c' | 0.409*** | 0.276*** | ||||

| (0.0580) | (0.0600) | |||||

| 部分中介效应(ab/c) | 24.40% | 48.58% | ||||

| 有效样本量 | 109 755 | 109 753 | 109 753 | 108 883 | 108 883 | 108 883 |

(三)保障性住房对流动人口子女随迁的影响:不同户籍的视角。从整体样本的结论看,保障性住房对流动人口子女随迁能产生显著的正向影响,但是在我国特有的二元经济结构中,户籍制度的分割会导致城-乡流动人口和城-城流动人口在城市公共服务的获取和家庭迁移决策上的差异,由描述性统计(见表1)可见,当前的人口流动还是以农业户籍流动人口为主(占比85.8%),在统计分析(见图1、图2)中也可以看到,农业户籍流动人口和非农户籍流动人口在居住选择上存在一定差异。因此,本文进一步考察了在不同户籍下保障性住房对流动人口子女随迁的影响来对假说3进行检验,检验结果如表5所示。

| 变量 | 农业户籍 | 非农户籍 | ||

| Clogclog_mfx | CMP_mfx | Clogclog_mfx | CMP_mfx | |

| 是否有保障性住房 | 0.139***(0.019) | 3.606***(0.309) | 0.093***(0.263) | 3.321***(0.196) |

| atanhrho_12 | −1.157***(0.157) | −2.465*(1.315) | ||

| lnsig_2 | −2.485***(0.00213) | −2.153***(0.00523) | ||

| 一阶段估计 | 是否有保障性住房 | 是否有保障性住房 | ||

| 土地出让金 | −0.0015***(0.000172) | 0.00043(0.00054) | ||

| 一阶段F值 | 299.8*** | 1 053.7*** | ||

| 有效样本量 | 110 230 | 110 230 | 18 291 | 18 291 |

由表5可见,不管是农业户籍流动人口还是非农户籍流动人口,保障性住房都能有效地降低流动人口子女随迁的障碍,促进流动人口家庭化迁移。同时在CMP模型的一阶段检验中atanhrho_12的值均是显著的,同时F值均大于10,说明区分户籍后工具变量也不存在弱工具变量问题,但是从一阶段的结果看,土地出让金仅对农业户籍流动人口的保障性住房系数显著为负,而对非农流动人口不存在显著影响,说明农业户籍流动人口的保障性住房可得性受土地财政的影响更大,也进一步说明了农业户籍流动人口在城市受制度性因素的影响更大。从回归结果的边际效应看,保障性住房对农业户籍流动人口子女随迁的正向影响更大。假说3得以验证。一方面由于农业户籍流动人口在城市享有基础设施和福利保障时受歧视更严重,保障性住房的供给对农业户籍流动人口的边际效用更大。另一方面,农业户籍流动人口对保障性住房的依赖性更高也说明了其农村自有地并未发挥出对其迁移的保障和支撑作用。

(四)稳健性检验。

1. 剔除可能的扰动样本。在流动人口的所有居住选择中,对有商品房的流动人口,一般属于高收入阶层,并且商品房对流动人口居住环境的改善比保障性住房的效应更大。对拥有自建房的流动人口,他们在城市工作,利用城市取得的收入再回老家建房,这样的流动人口“回流”的概率较大,自建房能改善老家的居住条件,所以子女留守的可能性较大。商品房和自建房样本的存在有可能使估计结果有偏。因此,在稳健性检验中进一步剔除商品房样本和自建房样本进行补对数-对数模型和CMP估计回归。结果如表6所示。

| 变量 | Clog-log模型 | CMP 估计 | ||

| 子女随迁 | Cloglog_mfx | 子女随迁 | CMP_mfx | |

| 是否有保障性住房 | 0.454***(0.0500) | 0.164***(0.0171) | 7.640***(0.892) | 2.622***(0.404) |

| 常数项 | −3.765***(0.156) | −1.704***(0.231) | ||

| atanhrho_12 | −0.890***(0.186) | |||

| lnsig_2 | −2.326***(0.00217) | |||

| 一阶段估计 | 是否有保障性住房 | |||

| 城市土地出让金对数值 | −0.00167***(0.000208) | |||

| 一阶段F值 | 129.25 | |||

| 有效样本量 | 90 408 | 90 408 | 105 832 | 105 832 |

通过表6和表3的对比,在剔除了商品房样本和自建房样本后,CMP估计的结果下降了1.847,说明商品房样本和自建房样本的存在导致了估计结果偏高,但是即使剔除了这两类样本,保障性住房依然能显著提高子女随迁的可能性,本文的结论具有稳健性。

2. 替换工具变量。公共政策的落地往往具有一定的时滞性,同时住房开发周期较长,当年保障性住房的获取状况有可能依赖于往年的土地出让金水平,因此本文进一步选用以往年度的地级市土地出让金的对数值来作为新的工具变量。新工具变量下CMP估计结果如表7所示。

| 变量 | (1) | (2) | (3) |

| 子女随迁 | 子女随迁 | 子女随迁 | |

| 是否有保障性住房 | 6.524***(0.895) | 6.838***(0.963) | 7.661***(0.770) |

| 常数项 | −2.421***(0.183) | −2.370***(0.201) | −2.212***(0.195) |

| atanhrho_12 | −0.618***(0.117) | −0.659***(0.132) | −0.781***(0.123) |

| lnsig_2 | −2.419***(0.00198) | −2.420***(0.00198) | −2.420***(0.00198) |

| 边际效应(Mfx) | 2.03***(0.3418) | 2.15***(0.379) | 2.49***(0.33) |

| 一阶段估计 | 是否有保障性住房 | ||

| 2013城市土地出让金 | −0.000947***(0.000162) | ||

| 2012城市土地出让金 | −0.000926***(0.000172) | ||

| 2011城市土地出让金 | −0.000960***(0.000148) | ||

| 一阶段F值 | 75.57 | 66.08 | 141.01 |

| 有效样本量 | 128 440 | 128 471 | 128 471 |

一般而言,住房的开发周期为2-3年,因此本文分别选取了前三年的城市土地出让金的对数值作为新的工具变量。由表7估计结果可见,无论用哪年的土地出让金作为工具变量,工具变量均有效且不存在弱工具变量问题,符号与显著性也均与表3一致,仅仅是系数值较表3略小,因此在替换了新的工具变量后本文的结论依然具有稳健性。

3异质性检验。进一步地,本文将考察保障性住房对子女随迁的影响存在代际、流入地和流入经济带的异质性差异,将样本按照三个不同的分类来对本文研究的问题进行重复实证检验,回归结果如表8所示。

| 新生代流动人口 | 老生代流动人口 | 流出地:中西部 | 流出地:东部 | |

| 是否有保障性住房(否=0) | 0.417***(0.12) | 0.443***(0.0867) | 0.370***(0.0559) | 0.560***(0.145) |

| 有效样本量 | 28,812 | 39,769 | 98,126 | 30,395 |

| 珠三角 | 长三角 | 环渤海 | 其他 | |

| 是否有保障性住房(否=0) | 0.426(0.455) | 0.459***(0.125) | 0.312*(0.170) | 0.393***(0.0621) |

| 有效样本量 | 8 431 | 24 896 | 20 808 | 74 386 |

由表8结果可见,在不同分类下,保障性住房对子女随迁均具有显著的促进作用,与本文的所有结论一致。具体来看,无论是对新生代流动人口还是老生代流动人口,保障性住房都能有效地促进子女随迁,在考虑了流动人口内部存在新老群体交替的现实后,本文的结论同样是稳健的。保障性住房的供给属于地方政府行为,保障性住房对子女随迁的影响可能还存在一定的区域差异。从流动人口的流出地看,东部地区的流动人口获得保障性住房对子女随迁的促进效用更大,一方面,东部地区的保障性住房建设工作要比中西部更完善,同时保障性住房的供给以省内流动人口为主,因此对东部地区流动人口的效应更大;另一方面,由于东部地区的经济更为发达,东部地区的流动人口在保障性住房政策和申请条件的熟悉程度要比中西部流动人口更强,申请保障性住房的积极性更高。此外,从流动人口的流入地看,根据本文所使用的数据,东部、中部和西部流动人口保障性住房的占比分别为0.47%、0.99%和 1.69%,经济越发达的人口净流入地区,流动人口的保障性住房覆盖比率反而更低。一方面经济发达的人口净流入地,流动人口的总数更多,在保障性住房总量供给一定的情况下,会降低个体获得保障性住房的概率;另一方面,在经济发达的地区,户籍的约束效应更强,流动人口更难分享保障性住房在内的各项城市公共服务。对经济发达的人口流入城市,提高流动人口的住房保障率,让流动人口在城市安居并以此来稳定现有的劳动力结构正是当前保障性住房政策设计的重点和难点。从不同的流入地经济带看,长三角的保障房对子女随迁的影响效用大小与显著性均要高于珠三角和环渤海经济带。珠三角的流动人口主要作为生产工人从事低端的制造业,流动人口众多,而保障性住房供给有限,导致保障性住房的需求竞争性较大,加上珠三角的经济发达程度要高于长三角和环渤海地区,其生活成本更高,单一依靠保障性住房政策对子女随迁的促进效用不甚显著。长三角一直都较重视“保障轨”的建设,近年来长三角经济社会发展的活跃度不断提高再加上国家战略支持,长三角地区的流动人口家庭化迁移趋势较珠三角和环渤海经济带更明显。而环渤海经济带的二元结构较其他两个经济带更为突出,同时还存在中小城市的人力资本和金融资本向大城市流动的“虹吸现象”,农村剩余劳动力的转移难度更大。

六、结论与政策建议

在新型城镇化建设背景下,流动人口在城市的居住环境成为影响其家庭化迁移的重要因素,但是已有研究并未对两者的内在关联进行深入探讨。本文利用2014年流动人口动态监测调查数据探讨了保障性住房对子女随迁的影响,采用补对数-对数模型校正稀有事件偏差和采用工具变量法纠正内生性偏误后发现,保障性住房的获得能通过减少流动人口由于子女随迁所导致的工作替代效应和房租消费增加的经济压力来提高子女随迁的可能性。在进一步区分不同户籍流动人口后发现,保障性住房对农业户籍流动人口子女随迁的促进作用更大,并且农业户籍流动人口受制度性因素的影响更大。在剔除可能的扰动样本,替换工具变量及考虑样本在年龄、流入地和流入经济带差异后,保障性住房对子女随迁的正向影响作用依然成立,因此本文的结论具有稳健性。在文中的相应部分,还从区域差异和制度性因素的影响机制分析了保障性住房对流动人口的供给问题,这对当前推动人口城镇化,加大流动人口基本公共服务供给、稳定现有劳动力结构及构建新时期下的新型住房制度具有重要启示。

以保障性住房来实现流动人口的“安居梦”能有效促进流动人口家庭成员团聚,进而推动人口城镇化的进程。但是庞大的流动人口群体完全依赖保障性住房来解决居住需求无疑给城市增加了巨大的财政压力,并且制度性因素的影响是在长期的社会经济发展中形成的,对制度性因素的改革也不能一蹴而就,同时流动人口群体内部还存在巨大差异,因此,流动人口的保障性住房供给模式需要根据城市经济的发展水平来建立阶梯式、多层次的保障性住房居住模式。首先,加快建立租购并举的住房制度,增加保障性住房的有效供给。租住私房仍然是大部分流动人口的主要居住选择,尤其是在经济发达的东部地区,流动人口基数庞大,租赁市场的发展能更有效地解决更多流动人口的住房需求,而在工资收入水平更低的中西部地区则以提供公租房、廉租房等使用成本更低、保障性更强的住房为主,以多元化的保障性住房供给来逐步扩大流动人口的住房保障覆盖范围。其次,保障性住房的设计应将家庭化迁移特征纳入考量范围。保障性住房的供给应以独居住所为主,同时新生代流动人口长期定居意愿和社会融入意愿不断加强,还应将促进社会融合作为公共住房政策的基本目标,对保障性住房的建设选址应与商品住宅相衔接,并配套与之相适应的公共服务资源,促进流动人口与本地居民的沟通和交流,以此推动流动人口家庭逐步“固化”到城市。再次,推动土地财政向公共财政转型,推进包括保障性住房在内的公共服务均等化。土地财政模式下的高额土地出让金收入是导致保障性住房有效供给不足的内生制度性因素之一。并且土地出让金收入主要用于城市基础设施建设,而非投入到城市公共服务的改善中,在后土地财政时期积极推动土地财政转型,加快房地产税立法,把房地产税改革纳入财税体制改革的整体框架,建立用于包括保障性住房在内的公共服务建设的刚性财政预算,在制度上逐步提高城市各项公共服务对流动人口的覆盖水平。最后,实行差别化住房调控政策,推进“租购同权”落地。流动人口在城市购房定居的比例仍然较低,而当前城市的教育、医疗等诸多福利与权力都是附着于房产之上,利用“租购同权”政策来解决城市公共资源与服务在租房、购房群体之间的分配不公问题,降低流动人口落户门槛,推动流动人口逐步向市民转化。

同时,城乡二元结构所产生的分割效应也是引起流动人口保障性住房有效供给不足的制度性因素。大部分的流动人口都属于城-乡间的流动人口,对这类流动人口来说,通常在农村还有自有地,但是当前我国农村土地的流动性较差以及土地与户籍的互相捆绑对流动人口的迁移都形成了束缚效应。从农村视角看,还应当充分发挥土地对农村流动人口的保障效应,创新土地流转形式,推进城乡统一的土地流转市场的构建。推动土地流转,不仅能提高农村土地的利用效率,打通城乡要素流动通道,优化城乡资源配置,并且土地流转的红利可以为流动人口的家庭化迁移和市民化提供经济支持,降低对保障性住房的依赖程度,减小城市的财政和公共服务负担。由于研究主题的限制,加上当前城乡二元土地结构难以在短期内进行转变,农村土地市场化路径仍处于初步探索阶段,因此本文仅对土地流转的效应进行理论层面的初步探讨,但随着城镇化发展的日益推进,农村-城市间的人口流动趋于稳定,城乡一体化建设将成为城镇化发展的新方向,利用城乡间要素的流动和交换可对流动人口在城市的居留提供进一步的支撑,这也为本文的未来研究指明了方向。

| [1] | [美]哈尔·R·范里安. 微观经济学: 现代观点[M]. 费方域, 朱保华译. 9版. 上海: 格致出版社, 2015: 107-119. |

| [2] | 胡星斗. 弱势群体经济学及经济政策[J]. 首都经济贸易大学学报, 2010(2): 96–102. DOI:10.3969/j.issn.1008-2700.2010.02.016 |

| [3] | 孔艳芳. 房价、消费能力与人口城镇化缺口研究[J]. 中国人口科学, 2015(5): 33–44. |

| [4] | 李含伟, 王贤斌, 刘丽. 流动人口居住与住房视角下的社会融合问题研究[J]. 南方人口, 2017(5): 38–47. DOI:10.3969/j.issn.1004-1613.2017.05.004 |

| [5] | 李勇辉, 李小琴, 陈华帅. 流而不工、迁而再守——子女随迁对女性就业的影响研究[J]. 经济科学, 2018(3): 116–128. |

| [6] | 李勇辉, 英成金, 罗蓉. 保障性住房有效推动了人口城镇化吗——基于土地财政的视角[J]. 广东财经大学学报, 2017(5): 46–57. |

| [7] | 梁勇, 马冬梅. 现阶段我国城市流动人口变动的新特点及服务管理创新[J]. 理论与改革, 2018(1): 173–182. |

| [8] | 刘宝香. 产城融合视角下我国城市低成本住房制度研究——基于农业转移人口家庭化迁移消费效应作用渠道的分析[J]. 经济问题探索, 2016(4): 72–78. |

| [9] | 刘成斌, 周兵. 中国农民工购房选择研究[J]. 中国人口科学, 2015(6): 100–108. |

| [10] | 刘庆玉. 子女教育对农民工回迁的因果效应——基于CHIP2008农村人口数据的实证分析[J]. 经济学动态, 2015(5): 37–49. |

| [11] | 娄文龙, 高慧. 新生代农民工住房保障问题研究[J]. 农业经济, 2013(10): 78–79. DOI:10.3969/j.issn.1001-6139.2013.10.029 |

| [12] | 齐慧峰, 王伟强. 基于人口流动的住房保障制度改善[J]. 城市规划, 2015(2): 31–37. |

| [13] | 盛亦男. 流动人口家庭迁居的经济决策[J]. 人口学刊, 2016(1): 49–60. |

| [14] | 宋锦, 李实. 农民工子女随迁决策的影响因素分析[J]. 中国农村经济, 2014(10): 48–61. |

| [15] | 宋立. 劳动力与消费者" 分离式”城镇化——劳动力过剩经济体的全球化现象还是中国特色问题?[J]. 经济学动态, 2014(5): 17–25. |

| [16] | 孙聪, 宋志达, 郑思齐. 农民工住房需求特征与城市住房保障体系优化——基于北京市" 城中村”调研的研究[J]. 农业技术经济, 2017(4): 16–27. |

| [17] | 汪建华. 城市规模、公共服务与农民工的家庭同住趋势[J]. 青年研究, 2017(3): 31–41. |

| [18] | 温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析: 方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014(5): 731–745. |

| [19] | 杨菊华. 新型城镇化背景下户籍制度的" 双二属性”与流动人口的社会融合[J]. 中国人民大学学报, 2017(4): 119–128. DOI:10.3969/j.issn.1000-5420.2017.04.013 |

| [20] | 杨菊华. 制度要素与流动人口的住房保障[J]. 人口研究, 2018(1): 60–75. |

| [21] | 杨水根, 王展. 人口抚养水平影响住房消费的溢出效应研究——基于省际面板数据的空间计量分析[J]. 消费经济, 2019(1): 75–83. |

| [22] | 朱东风, 吴立群. 半城市化中的农民工住房问题与对策思考——以江苏省为例[J]. 现代城市研究, 2011(8): 16–20. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2011.08.003 |

| [23] | 左停, 王丽丽. 人口流动背景下我国中心城市的公租房建设[J]. 中国行政管理, 2011(6): 28–31. |

| [24] | Coulson N E. Why are hispanic-and Asian-American homeownership rates so low? : Immigration and other factors[J]. Journal of Urban Economics, 1999, 45(2): 209–227. DOI:10.1006/juec.1998.2094 |

| [25] | Démurger S, Xu H. Left-behind children and return decisions of rural migrants in China[R]. GATE Working Papers, Lyon: Université de Lyon, 2011. |

| [26] | Fan C C, Sun M J, Zheng S Q. Migration and split households: A comparison of sole, couple, and family migrants in Beijing, China[J]. Environment and Planning A: Economy and Space, 2011, 43(9): 2164–2185. DOI:10.1068/a44128 |

| [27] | Rabe B, Taylor M P. Differences in opportunities? Wage, employment and house-price effects on migration[J]. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2012, 74(6): 831–855. DOI:10.1111/j.1468-0084.2011.00682.x |

| [28] | Roodman D. Fitting fully observed recursive mixed-process models with cmp[J]. The Stata Journal, 2011, 11(2): 159–206. DOI:10.1177/1536867X1101100202 |

| [29] | Schönwälder K, Söhn J. Immigrant settlement structures in Germany: General patterns and urban levels of concentration of major groups[J]. Urban Studies, 2009, 46(7): 1439–1460. DOI:10.1177/0042098009104575 |

| [30] | Zhao Y H. Labor migration and earnings differences: The case of rural China[J]. Economic Development and Cultural Change, 2015, 47(4): 767–782. DOI:10.1086/452431 |