2019第45卷第9期

2. 上海财经大学 公共经济与管理学院,上海 200433

2. School of Public Economics and Administration,Shanghai University of Finance and Economics,Shanghai 200433,China

一、引 言

近年来,我国大力实施创新驱动发展战略和创新型国家建设。实施这一战略目标对创新支持政策体系提出了明确要求,而鼓励企业实施创新的税收政策无疑是其中重要的政策脉络之一。目前,企业研发税收优惠政策的研究集中于研发成本、研发产出、创新绩效、技术外溢等主题。①现有理论中,关于融资约束与企业研发创新,以及税收优惠与融资约束的研究相对较多,但是研究中关于税收优惠的区分较为粗略,专门针对研发税收减免这一与企业研发活动密切相关的、具有直接影响的税收优惠政策展开的研究则相对较少。融资约束是制约当前我国经济转型和升级的重要瓶颈之一。融资约束造成企业投资风险难以通过市场分散,企业的投资机会缺乏外部资金支持(Whited和Wu,2006),而研发投资相对于其他领域投资具有更为明显的不确定性、契约不完备、信息不对称和不透明,这使得企业的研发活动往往面临更为严重的融资约束(Czarnitzki,2006;Hall等,2016),制约了企业投资和成长(Carpenter和Petersen,2002;Brown等,2009)。②具体原因涉及研发投资具有高风险性(特别是存在不确定性结果的长期研发项目更是如此);企业出于知识产权保护目的不愿意详尽公开其项目信息,这种信息摩擦对企业高风险项目融资产生了不利影响。另外,不同于企业有形资产投资往往会增强其借贷能力,研发投资形成的无形资产难于用作担保品(Chiao,2002),不易产生企业扩张的乘数效应(Almeida和Campello,2004)。因此,在当前我国创新驱动发展的大背景下,研究研发税收减免能否缓解企业的融资约束,促进企业投资无疑是一个非常有意义的话题。

通过对融资约束理论发展现状的梳理,本文首先论证了分析研发税收减免影响融资约束这一问题时可采用的理论视角和代理变量的选择。基于资产规模是决定企业融资约束的“强内生变量”,故而将前者作为后者的代理变量,并从以下三个层面剖析其作用机制和影响特征:(1)研发税收减免政策对企业投资和资产规模具有非线性函数的影响趋势。(2)研发税收减免政策对企业投资和资产规模具有加速影响。(3)企业研发活动内生于研发税收减免政策,这使得减免的条件和要求也可能会制约企业投资和资产规模扩张,进而加剧了融资约束。研究中结合研发税收减免政策的特征和现有融资约束理论的主要观点,考察了研发税收减免率,以及(扣除非经常性损益后的)盈利性和资产报酬率、(流动与非流动)资产增长率、杠杆变动率、营收规模等对企业资产规模以及融资约束的影响。研究不仅发现了研发税收减免对企业资产规模扩张的显著、稳健影响,同时也发现了研发税收减免削弱企业资产规模扩张的作用变量,这意味着现有研发税收减免政策也存在加剧企业融资约束的负面影响,而且,通过减免率与资产规模之间的三次多项式反应函数分析,也证实了研发税收减免对企业投资的非单调变化影响。

整体而言,本文的主要贡献体现在三个方面。第一,本文研究揭示了研发减免产生的资产规模非线性变化趋势和研发加速器产生的资产规模效应。第二,本文实证研究所发现的研发税收减免剂量与企业资产规模之间的非线性函数关系,对融资约束理论提出了有益佐证与补充。第三,本文对研发税收减免影响企业资产规模的作用机制展开了较为全面的分析。最重要的发现是,研发税收减免在总体对资产规模及融资约束产生积极影响之外,也会通过若干变量制约企业资产规模的扩张。

二、文献回归与理论框架

(一)融资约束理论发展现状。古典公司投资理论假定资本市场上具有完全信息,投资主体的目标是实现价值最大化,最优资本存量取决于新增投资是否对公司价值发挥积极作用。在新古典主义厂商投资理论的完全信息框架下,税收政策通过影响利率、加速折旧、资本收益免税等措施对企业投资需求产生强有力的调节作用。但是,由于信息不对称所导致的资本市场不完善(Stiglitz和Weiss,1981),信贷风险和信息不对称(道德风险和逆向选择问题)或者是造成资金价格高于最优水平,或者是信贷不合理化。Myers和Majluf(1984)认为信息不对称导致内、外部资金成本差异,公司无法以与自有资金相同的成本筹集到外部资金,其投资支出高度依赖内部融资而出现投资不足。这种企业内源筹资和外部融资之间的“楔子”,会产生融资优序问题,阻碍了企业投资和企业成长。

目前,融资约束理论发展的前沿和焦点在于如何衡量融资约束。融资约束作为一个抽象概念,需要使用代理变量并构建能够识别、衡量约束程度的指标。现有理论对企业融资约束指数进行了持续研究与反复检验,包括ICFS指数(Fazzari等,1988)、KZ指数(Kaplan和Zingales,1997;Lamont等,2001)、ACW指数(Almeida等,2004)、WW指数(Whited和Wu,2006)、MS指数(Musso和Schiavo,2008)、SA指数(Hadlock和Pierce,2010),以及对SA指数的进一步精炼(Carreira和Silva,2013)。理论越来越指向盈余发放、现金存量、资产规模这三个共识要素,其原因在于这些变量具有更强的融资约束内生属性(Hadlock和Pierce,2010)。

(二)本文选择的融资约束研究视角及代理变量。现有理论发展对本文研究提供了良好的启示,也直接影响了本文的研究视角。从研究结论看,除了评级和企业自我评估等间接手段之外,现有研究普遍公认盈余发放率、现金存量和资产规模是反映企业融资约束程度的核心变量,或者称之为“强内生变量”。由于对大样本微观企业而言并非都会涉及股息政策,因此从这一角度衡量企业融资约束并检验企业研发税收减免的影响存在现实制约。

同时,基于现金流角度研究企业研发税收减免的融资约束影响需要识别、控制企业研发活动的诸多流动性管理因素,这极易造成理论逻辑上的干扰,甚至可能会产生概念上的混淆。现有研究认为,企业出于以下三个原因会对研发活动进行流动性管理:(1)由于缺乏担保品和信息不对称问题使得研发活动的金融摩擦问题更为突出;(2)对绝大多数企业而言,研发是由不稳定的现金流和现金存量所支撑的,具有独占性;(3)研发具有人力资本投资属性。高素质、高技能劳动力的高昂雇佣和培训成本,以及防止创新成果和专有技术信息外泄的保护成本,使得企业很难调整研发活动规模以应对财务冲击(Brown和Petersen,2011)。换言之,研发活动相对高昂的调整成本,迫使企业建立和管理一个流动性缓冲池,以保持一个相对平滑的研发支出路径。这样,基于现金流视角研究研发税收投资激励存在的逻辑干扰是,企业持有较高的现金储备是为了平滑企业研发支出路径,而非不存在融资约束。事实上,正是因为存在融资约束,才需要持有更多现金及等价物。Brown等(2012)针对近年来美国和欧洲高科技企业普遍持有巨额现金的现象,利用欧洲国家的大样本数据,在控制企业内部研发支出平滑行为和外部股权筹资行为之后,发现了企业研发活动存在融资约束的稳健证据。Hall等(2016)将上述观点进行了总结,认为企业内部的研发支出平滑和针对预期现金流的研发调整,使得现金流研究思路下很难精确估计企业研发投资的欧拉方程或差分模型。

上述理论和现实依据促使本文将研究视角聚焦于资产规模。资产规模始终是现有各类型融资约束指数中的核心变量。借鉴Carreira和Silva(2010)的研究,对这一发展作如下概述。作为最早提出的理论,Fazzari等(1988)研究中针对投资资本存量比与现金流资本存量比展开回归,研究发现低股息企业组的投资现金流系数估计值更高,并且在统计上显著区别于高股息企业组。这意味着低股息公司比高股息公司将更多的现金用于投资。投资—现金流敏感度的隐含理论逻辑在于“企业为了给超出内部现金流的投资进行筹资需要保留所有能够产生的低成本自有资金,所以才会进行较低的派息活动”(Carreira和Silva,2010)。这一观点产生两方面的争议。一是在理论逻辑上,融资约束并非导致投资对现金流敏感的唯一原因。现金流除了包含企业投资机会的信息之外,还包括预防性储蓄和风险规避行为,以及不确定条件下中小企业成长前景的驱动(Kaplan和Zingales,1997),这就使得企业即使不存在融资约束,也会存在一个相对较高的投资现金流敏感性。二是在实证策略上,研究存在假设条件过于严格和实证偏误问题(Hall等,2016)。Lamont等(2001)按照(Kaplan和Zingales,1997)的思路,使用Logit回归模型构造了KZ指数,构成变量包括一系列以资本存量作为分母衡量的变量,如现金流、债务和红利等比率。Almeida等(2004)提出了“公司从现金流中结余现金的倾向”这一思路,将现金的现金流敏感性(Cash-flow Sensitivity of Cash)作为流动性约束的一个代理变量,在对受约束企业分类时也重点考虑了资产规模。研究发现按照资产等4种变量构造的融资束紧和非束紧企业分组研究的结论是一致的,唯独按照KZ指数分类的实证结果与其他四种分类具有不一致。在Whited和Wu(2006)的WW指数构造中,基于欧拉方程构造的广义矩回归模型估算外部资金的影子价值,使用的变量也包括规模(总资产对数值)、用资本存量衡量的现金流量、债务、是否支付股息等比率,以及企业的销售增长。Musso和Schiavo(2008)基于以下因素构建融资约束指数:规模(总资产)、盈利能力、流动性(流动资产除以流动负债),产生现金流的能力(即企业可以自筹资金的最大量)、偿付能力(自有资金与总负债比),交易信贷总资产、偿债能力(债务现金流比率)。Hadlock和Pierce(2010)指出资产规模和年龄作为衡量融资约束水平的核心变量,并提出了SA指数(size和age)。该研究发现SA指数与KZ指数的相关性很低,但是,当SA指数中引入资产规模后与WW指数具有了高度相关性。这一方面提供了不支持KZ指数的证据,另一方面也证明了资产规模在WW指数构造中的重要地位。正因为如此,其认为资产规模应该在融资约束的认识中占据更突出的位置。Carreira和Silva(2013)也进一步检验了资产规模、企业年龄和股息政策三者谁才是更为合适的融资约束的代理变量,研究结果并不支持年龄变量,但支持资产规模变量。

可以看出,资产规模是决定企业融资约束水平的最为基础的核心变量之一。二者之间具有稳健的负相关关系,即企业资产规模越大,融资约束水平越低。

(三)研发税收减免影响企业融资约束的作用机制和影响特征。如果使用企业资产规模作为融资约束的代理变量,并进一步研究研发税收减免的影响时,需要从理论上判别研发税收减免影响企业融资约束的作用机制及相应的影响特征。

首先,研发税收减免政策会对企业投资和资产规模产生非线性函数的影响趋势。企业资产规模固然是决定企业融资约束程度的核心变量,但融资约束是仅仅是影响企业投资和资产规模的因素之一。为了识别减免产生的影响,需要界定税收减免、企业投资和资产规模三者的关系。一方面,企业投资和融资约束之间呈U形二次函数关系。这种二次函数关系的理论逻辑在于,当企业拥有较高的自有资金,即融资约束程度较低时,企业具有相对较高的投资激励;当企业自有资金低于特定水平时企业将会面临违约风险,此时,出于投资收益预期或者是降低企业违约风险考虑,即便企业的融资约束程度相对较高,也会具有相对较高的投资倾向。③研发税收减免会增加企业资金,构成企业投资的筹资渠道之一。受上述观点启发,税收减免程度与企业投资倾向之间也不能排除非单调变化的二次函数关系。另一方面,Cooley和Quadrini(2001)从金融市场摩擦、Cabral和Mata(2003)从异质性企业家角度提出了理论观点,证明受到融资约束的影响,大量的中小企业难以成长为更大规模的企业,市场中存在大量的中小企业和极少数的大企业,从而使得企业资产规模呈偏斜分布而非正态分布。④这说明企业投资与资产规模之间亦非简单的线性关系。税收减免(形成自有资金)—企业投资—资产规模三者组合成为一个理论链条时,需要考虑到研发税收减免与企业资产规模之间会存在复杂的高阶函数关系,甚至不能排除三次多项式函数类型的影响趋势。因此,基于融资约束下的企业投资风险偏好和企业投资与资产规模之间的关系,本文形成第一个研究假说。

研究假说一:研发税收减免程度会产生三次函数类型的资产规模变化趋势,从而使得企业融资约束呈现非线性特征。

其次,研发税收减免政策会对企业投资和资产规模产生加速影响。在投资理论中,税收政策通过影响利率、加速折旧、资本收益免税等措施对企业投资需求产生强有力的调节作用。资本需求由产出资本弹性、产出价格与资本的使用者成本之比以及产出水平三者共同构成,而税收优惠作为资本需求函数中的一个作用变量,将会使公司销售收入的变化引发企业投资支出的扩张(Hall和Jorgenson,2009)。研发税收减免会因为鼓励企业新产品的研制、新技术和新工艺的运用产生更高的营收增长,进而促进企业的投资扩张。另一潜在渠道是杠杆率。Chaio(2002)发现,债务是企业实物投资和研发投资的筹资渠道。研发税收减免会促使企业通过债务融资手段进行投资。还有一个渠道是流动资产和非流动资产的全面增长,而非局限在知识产权这样的无形资产。在税收减免政策的激励下,企业研发活动将带动流动资产和非流动资产增长,这种企业资产规模的变化意味着企业融资约束程度的缓解。因此,基于上述判断,本文形成第二个研究假说。

研究假说二:研发税收减免会通过企业营收规模和资产增长率等对企业资产规模扩张产生正向激励作用,从而产生了研发加速器效应。

最后,研发税收减免政策的条件和要求也可能会制约企业资产规模、加剧企业融资约束。在肯定资产规模非线性变化趋势和研发加速器产生的资产规模效应的同时,也需要注意税收减免政策也可能会对融资约束产生负面影响。这是因为企业研发投入内生于税收减免政策而非外生冲击,税收减免政策的条件和要求也会使企业产生税收遵从成本。面对研发税收减免,企业必须对创新活动,包括产品、工艺流程、创新成果、生产组织等方面加以改进以获得实际减免,这固然会推动企业成长,包括企业的生产能力、营业额、资产或创新成果的增长。但是,这种税收减免条件也会使本已属高风险的企业研发活动面临更大的不确定性和风险。在税收减免政策的条件与要求下,企业不仅需要承担与研发相关的直接经济成本,如提高研发支出、扩大研发队伍和研发人力投入、扩张有形和无形资产规模、通过独占许可获得各种自主知识产权等,也需要承担为新产品、新技术的市场调研、研发、生产、营销等形成的管理费用、财务费用和销售费用,还需承担能否获得研发税收优惠的不确定性导致的研发成本不能全部补偿风险,甚至可能还包括为了满足认定条件和审核要求而发生的税务筹划成本和财务“粉饰”成本。例如,现有研究(杨国超等,2017;Xu等,2017)均发现,为了达到高新技术企业资格认定的要求,企业会通过盈余管理甚至财务舞弊的方式以争取达标。因此,研发的经济代价并不局限于税收机关最终核定的研发费用或者其他认可的税收待遇方面,而是散落于各种形式的营业和营业外支出以及企业管理费用、财务费用和销售费用等方面。这些为了满足准入条件和要求而发生的直接和间接经济代价无疑都会损耗企业的净利润。这样,尽管企业可能因为税收减免政策驱动的研发投入、过程和产出规定获得相对较高的企业生产效率和新创价值,但是对企业的盈利能力的推动作用则存在不确定性,甚至可能因为各种类型的经济代价而使企业盈利方面的表现滞后于企业资产规模的扩张,这无疑会影响企业以同期资产收益率或者营收利润率表示的盈利水平,并对融资约束产生进一步的负面影响。基于这些原因,本文形成第三个研究假说。

研究假说三:研发税收减免也会通过企业劳动报酬、人员规模等、企业当期盈利能力等对企业资产规模扩张和投资产生负面影响,强化了企业融资约束。

基于本文的理论框架和三个研究假说,本文将资产规模这一衡量企业融资约束的强内生变量或代理变量,使用一个具有20多万个观测值的微观数据库,利用包含三次多项式“剂量—反应”函数和异质性反应变量的内生处理效应模型,分析研发税收减免对企业融资约束的影响。

三、研究设计

(一)数据与变量。数据来源于东部某省“十二五”期间包括国地税系统在内的企业税收减免数据库。从中选取所有“高新技术减免”大类(政策代码“02”)的减免数据,进而利用该省的税收调查数据,将企业税收减免数据库与税调数据匹配,按照企业进行合并,构成了本研究所使用的微观企业样本。表1和表2报告了变量的定义和描述性统计结果。

| 变 量 | 定 义 | 名 称 |

| 年末资产规模 | 年末资产规模的自然对数值 | AS |

| 年末非流动资产规模 | 年末非流动资产规模的自然对数值 | NS |

| 年末流动资产规模 | 年末流动资产规模的自然对数值 | LS |

| 研发税收减免 | 当年是否获得研发税收减免(是=1,否=0) | jm1 |

| 研发减免剂量 | 研发税收减免额/(研发税收减免额+应交税费合计)(%) | jmDoes |

| 其他类型税收减免 | 当年是否获得其他类型税收减免(是=1,否=0) | jmelse |

| 企业规模 | 年内企业平均职工对数值 | size |

| 企业年龄 | ln(观测年份-企业开业年份) | age |

| 劳动要素报酬 | 全年计提的工资及奖金累计数的自然对数值 | labor |

| 营收规模 | 全年营业收入累计数的自然对数值 | bi |

| 营业非经常损益比 | 非经常性损益/营业总收入(%) | FPR |

| 营业扣非净利润率 | 扣除非经常性损益后的净利润/营业总收入(%) | kfOPR |

| 净资产扣非收益率 | 扣除非经常性损益后的净利润/[(所有者权益年初数+所有者权益年末数)/2] | kfRNA |

| 利息净利润比 | 企业全年利息支出与扣除非净利润之比(%) | iCOV |

| 杠杆变动率 | 年末负债资产比与上年末相比的变动率(%) | △LEV |

| 年内非流动资产增长率 | 年末非流动资产与上年末相比的增长率(%) | △NS |

| 年内流动资产增长率 | 年末流动资产与上年末相比的增长率(%) | △LS |

| 变 量 | 名 称 | 观测值 | 均 值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| 年末资产规模 | AS | 238 541 | 10.481 | 2.387 | 0 | 21.22 |

| 年末非流动资产规模 | NS | 230 777 | 8.333 | 3.143 | 0 | 20.74 |

| 年末流动资产规模 | LS | 237 601 | 10.104 | 2.359 | 0 | 20.80 |

| 研发税收减免 | jm1 | 243 151 | 0.076 | 0.265 | 0 | 1 |

| 研发减免剂量 | jmDoes | 231 481 | 2.074 | 9.661 | 0 | 100 |

| 企业规模 | size | 239 206 | 3.929 | 1.662 | −0.693 | 12.67 |

| 企业年龄 | age | 243 151 | 7.574 | 0.006 | 7.561 | 7.61 |

| 劳动要素报酬 | labor | 219 282 | 7.582 | 2.030 | 0 | 15.95 |

| 营收规模 | bi | 234 496 | 10.458 | 2.330 | 0 | 19.41 |

| 营业非经常损益比 | FPR | 234 516 | 21.874 | 31 127.1 | −1.18E+07 | 3 908 867.0 |

| 营业扣非净利润率 | kfOPR | 234 516 | −1 527.9 | 86 810.27 | −2.59E+07 | 4 814 600.0 |

| 净资产扣非收益率 | kfRNA | 231 724 | 21 135.4 | 3 457 164 | −1.69E+08 | 1.40E+09 |

| 利息净利润比 | iCOV | 236 531 | 178.5 | 31 419.55 | −818 300.0 | 1.34E+07 |

| 杠杆变动率 | △LEV | 234 673 | −107.1 | 48 235.59 | −1.76E+07 | 7 140 884.0 |

| 年内非流动资产增长率 | △NS | 217 550 | 812.7 | 74 514 | −7 434.4 | 2.00E+07 |

| 年内流动资产增长率 | △LS | 234 322 | 8 022.3 | 2 211 784 | −103 463.7 | 1.03E+09 |

(二)回归模型。现有研究普遍认为研发补贴和研发税收优惠都会内生于企业研发活动(Cappelen等,2012),这使研发税收优惠成为了一个内生处理过程而非外生冲击。从理论上说,这种内生性除了源自反向因果关系,还可能是遗漏变量导致的不可观测异质性反应。现有研究已经证实,除了模型中已经考虑的企业所有制结构(李春涛和宋敏,2010)和企业国地税属性,以及行业、年度和地区固定效应之外,诸如关系资本和政治关联(罗明新等,2013;谢家志等,2014;袁建国等,2015)等都可能构成了企业能否获得研发税收减免的内在机制。因此,本文的机制识别模型需要控制减免的因果关联和存在不可观测异质性反应时的内生性偏误。按照Cerulli(2014)的方法,以是否获得研发税收减免(即变量jm1)区分处理组和对照组企业,定义如下回归模型来识别相应的机制:

| jm1i=xiδjm+ψi+σi+χt+λd+γr+ηo+μ10+ε1i | (1) |

| Yi=xiδ0+ψi+σi+χt+λd+γr+ηo+μ20+ε2i+jm1i×ATE+jm1i×(xi−ˉx)δ+ρ1Zjm1+ρ0Z(1−jm1) | (2) |

上述模型的特征在于同时考虑了减免的反向因果关系和不可观测的异质性。不可观测的异质性意味着减免与否这两种潜在结果方程的残差项

研发税收减免率是模型中的“剂量”变量,减免率的具体公式为研发税收减免额/(研发税收减免额+应交税费合计)之比(%)。按照前文的理论分析,除了采用一次项函数之外,还分别考虑了减免率的三次、二次多项式函数构造,从而可以控制减免程度上的差异对企业融资约束的影响。

在相应的机制分析中,按照融资约束理论的框架,参考了现有各类型融资约束衡量指数中的关键变量,并且,基于“剂量—反应”函数法的特征,将这些融资约束指数中的关键变量作为反应变量,以检验获得减免企业相对未获得减免的企业会通过何种渠道发生企业资产规模方面的变化,从而验证研发税收减免对企业融资约束的作用机制。具体包括如下。

借鉴MS指标关于企业盈利能力的考虑,使用了三种盈利性指标,一是扣除非经常性损益(包括投资收益、公允价值变动净收益等)之后的净利润与营收规模的比率(以下简称扣非净利润率);另一则是非经常性损益与营收规模的比率。付文林和赵永辉(2014)发现中国的税收激励会使企业投资导向发生偏离,税收优惠对企业权益性投资的促进作用要显著大于固定资产投资。由这一发现可以推断,企业投资偏好将会是研发税收优惠影响企业投资的作用环节之一。为此,本文特意区分了投资性收益和主营收益,将这两种营业利润率作为异质性反应变量。最后一个盈利性指标是扣除非经常损益之后的净利润与企业年内平均净资产的比率(以下简称扣非净资产收益率),以从资产收益角度反映企业盈利能力是否存在特殊影响。

WW指数和MS指数构造中均考虑了杠杆率,同时,杠杆率也是Carreira和Silva(2010)发现的能够直接反映企业融资约束程度的核心变量之一。因此,除了将年内的利息净利润比(即企业利息支出与扣非净利润的比率)作为异质性反应变量,还将企业杠杆率的变动情况作为异质性反应变量加以考虑,具体是企业本年末相对于上年末的杠杆变动率ΔLEV。

资产类变量是WW指标、MS指标和SA指标的核心因素,并且,Hadlock和Pierce(2010)发现当SA指标中引入公司资产规模后与WW指标具有了高度相关性。除了将年末企业各类型资产规模作为被解释变量,考虑到资产增长率也是我国高新技术企业资格认定过程中评价企业成长性的核心指标,将企业当年的流动资产和非流动资产增长率ΔLS及ΔNS也作为反应变量,以检验获得减免企业相对于未获得减免企业是否存在显著差异。

WW指数还考虑了行业和企业的销售增长。这一思路不仅均有加速器理论和融资约束理论的特征,同时,中国研发税收减免的制度安排和政策设计可能使这一变量具有重要意义。研发税收减免对企业设置了严格的研发活动的门槛条件和持续性要求。以高新技术企业为例,具体包括当年研发人员占职工总数和学历结构、三年内研发费用占销售收入比重、年度高新技术产品(服务)收入占企业总收入比重、是否具有自主知识产权等。为此,这里也将企业营收规模、企业人员规模、劳动要素支付作为反应变量检验其是否会对资产规模产生异质性反应。

四、实证结果与分析

表3报告了回归结果。是否可以获得减免的Probit模型回归结果证实了研发税收减免与企业资产规模之间显著存在互为因果关系,并且三种资产变量回归模型中的F检验结果均能够发现存在不可观测选择效应,这说明采用本文估计程序的必要性。为节省篇幅,表3省略了Probit—OLS—Probit回归结果,仅报告了最后一步的OLS回归结果。由表3基准部分的回归结果看,绝大多数具有显著相关性。具体而言,过往一年曾获得研发税收减免对当期资产规模会有显著为正的影响。企业人员规模越大、成立时间越长,相应的资产规模也会越大。劳动要素报酬支付水平越高,企业营收规模越大,相应的企业各类型资产规模也会越大。非经常性损益营收比与各类型资产呈正相关意味着企业资产规模越大,投资性收益能力也越强;而营业扣除非净利润率与各类型资产规模的负相关则说明主营业务的盈利能力随资产规模的扩张而递减。扣除非净资产收益率反映了单位资产的报酬率,杠杆变动率衡量的是负债/资产比的年内变化,因此这二者与各类型资产规模均呈反比。非流动资产增长率不仅与年末总资产呈显著正相关,同时也和非流动资产规模与流动资产规模正相关。

| 模型 | (1) | (2) | (3) |

| 变量 | AS | NS | LS |

| inertia | 0.069***(0.023) | 0.129***(0.037) | 0.061***(0.023) |

| age | 21.86***(0.929) | 49.65***(0.857) | 19.38***(0.534) |

| size | 0.124***(0.005) | 0.384***(0.009) | 0.087***(0.006) |

| labor | 0.127***(0.005) | 0.236***(0.008) | 0.105***(0.005) |

| bi | 0.607***(0.005) | 0.469***(0.005) | 0.628***(0.004) |

| FPR | 2.80e−06***(5.70e−07) | 2.08e−06***(7.55e−07) | 3.08e−06***(5.32e−07) |

| kfOPR | −2.48e−06***(3.07e−07) | −1.81e−06***(2.35e−07) | −2.48e−06***(3.13e−07) |

| kfRNA | −2.20e−07(1.59e−07) | −8.48−07***(2.90e−07) | −1.34e−07(1.30e−07) |

| △LEV | −9.82e−06(7.32e−06) | −4.05e−06(2.48e−06) | −7.07e−06(5.83e−06) |

| iCOV | 4.52e−07***(1.31e−07) | 4.29e−07**(1.86e−07) | 5.42e−07***(1.54e−07) |

| △NS | 2.75e−07***(9.35e−08) | 6.48e−07***(2.29e−07) | 1.99e−07***(5.69e−08) |

| △LS | 3.17e−07(7.41e−07) | −1.82e−06(1.55e−06) | 2.10e−07(6.95e−07) |

| ATE | 0.704***(0.044) | 0.366***(0.068) | 0.731***(0.046) |

| _WS_size | 0.019(0.012) | −0.059***(0.019) | −0.018(0.012) |

| _WS_labor | −0.096***(0.010) | −0.157***(0.016) | −0.081***(0.010) |

| _WS_bi | 0.128***(0.009) | 0.189***(0.013) | 0.137***(0.009) |

| _WS_FPR | −0.0001***(0.00001) | −0.00006***(0.00001) | −0.00008***(0.00001) |

| _WS_kfOPR | −0.00007***(0.00001) | −0.00007***(0.00001) | −0.00007***(0.00001) |

| _WS_kfRNA | −1.84e−06(1.68e−06) | −0.00003***(8.72e−06) | −3.47e−07(2.09e−06) |

| _WS_△LEV | 0.001***(0.0005) | 0.002**(0.0006) | 0.002***(0.0006) |

| _WS_iCOV | 1.90e−08(6.58e−07) | 2.19e−07(8.20e−07) | −2.22e−07(7.88e−07) |

| _WS_△NS | 7.47e−06***(2.41e−06) | 0.00001***(4.89e−06) | 5.49e−06*(3.23e−06) |

| _WS_△LS | 0.0003***(0.0001) | 0.00004(0.0001) | 0.0004***(0.0001) |

| _WS_jmDoes | 0.002***(0.0003) | 0.002***(0.0004) | 0.003***(0.0003) |

| _wL1 | −0.096***(0.019) | 0.126***(0.031) | −0.106***(0.019) |

| _wL0 | 0.621***(0.027) | 0.363***(0.043) | 0.565***(0.028) |

| 国地税管理固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 企业所有制固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 企业注册地固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 年份固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 行业固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 常数项 | −162.81***(3.935) | −373.17***(6.503) | −142.82***(4.062) |

| 不可观测选择效应F检验 | 410.99*** | 149.68*** | 306.36*** |

| Pseudo-R2 | 0.433 | 0.432 | 0.433 |

| 观测值 | 192 676 | 192 028 | 192 434 |

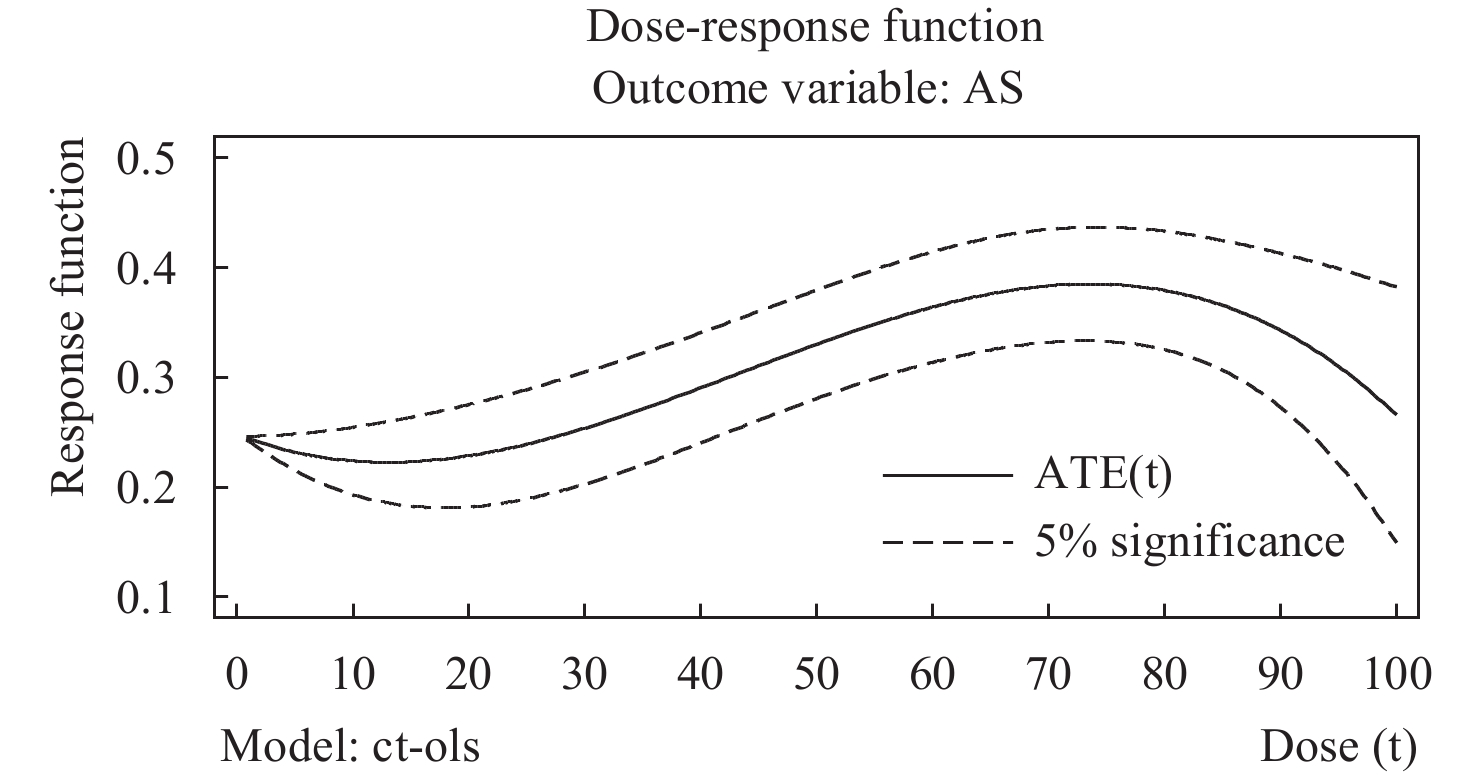

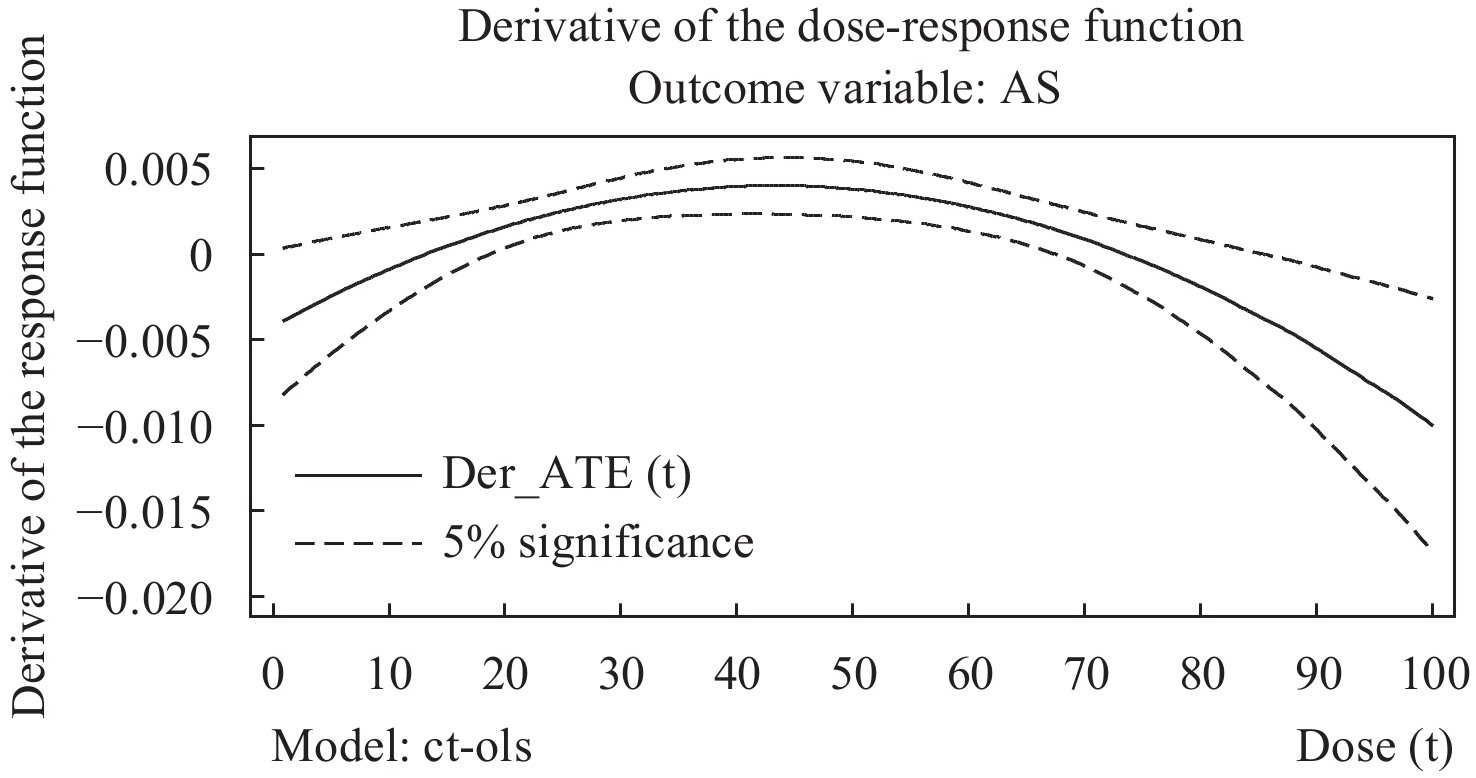

不仅如此,表3中剂量变量的系数估计值在三种类型资产回归模型中均为正,并均在1%水平上显著,减免剂量产生了具有统计显著性的资产规模影响,这说明减免率越大,越能够缓解企业融资约束。进一步,放松模型(2)中剂量变量的一次函数设置,将模型(2)中均值差分形式的减免剂量异质性反应变量替换为三次多项式函数变量,分别表示为

|

| 图 1 减免剂量的资产规模反应函数 |

|

| 图 2 减免剂量的资产规模边际反应函数 |

进一步,通过反应变量

同时,实证结果也证实了研究假说三。表3结果表明,减免会通过劳动要素报酬、人员规模和当期盈利能力对资产规模产生负面影响,这预示着研发税收减免对企业融资约束的恶化。三种资产类型回归模型中,劳动要素报酬规模,即全年计提的工资奖金对数的反应系数估计值均显著为负,这说明研发税收减免企业存在显著的劳动报酬制约资产规模扩张的负面影响。不仅如此,在非流动资产回归模型中,企业人员规模反应系数的估计值还具有显著为负的统计显著性。这说明,从劳动要素使用的广度(扩张企业劳动力数量)和深度(加大劳动要素支付,特别是高素质、高技术劳动力的使用)看,获得税收减免的企业都存在劳动要素投入对企业资产规模(特别是非流动资产)有显著的负面影响。从机制角度看,企业研发过程中不可避免地会扩大使用劳动规模、更多使用高素质、高技能劳动力,这一因素既帮助企业实现研发税收减免的政策要求,促进企业获得税收减免(模型(1)的Probit回归结果可以佐证这一点),同时又因为占用了企业自有资金而制约了企业的投资和资产规模。因此,上述实证结论预示着研发税收减免也会通过劳动要素对企业融资约束产生负面影响。

同样具有统计显著为负影响的机制还包括企业当期的盈利性。回归结果显示,三种资产回归模型中,分别反映主营业务收益和投资性收益的扣非净利润率和非经常损益净利润之比这二者的反应系数估计值均为负数。不仅如此,在非流动资产回归模型中,净资产扣除非收益率的反应系数估计值也为负。上述结果说明,相对于未获得税收减免的企业,获得研发税收减免的企业会因企业当期的盈利性(净利润与营收规模之比)制约企业资产规模扩张。从深层次原因看,由于加速器效应的存在,企业研发产生的营收规模扩张带动了企业资产规模的扩张,这进而又将缓解企业融资约束。但是,企业研发带来的当期净利润增长可能滞后于企业营收规模和资产规模的扩张,这不仅使当期的盈利出现下降,而且,这种相对盈利能力的下降又会因为减少企业自有资金而恶化企业的融资约束。

五、结论与启示

在创新驱动发展这一大背景下,本文基于融资约束理论的分析框架,吸收并使用前沿视角和观点,根据资产规模是决定企业融资约束程度的最为基础的“强内生变量”这一思路,将资产规模作为融资约束的代理变量,实证研究了研发税收减免的相应影响及其作用机制。最重要的发现在于,研发税收减免通过杠杆变动率、流动和非流动资产增长率对企业资产规模扩张产生正向激励作用,缓解了企业融资约束。不仅如此,研发税收减免率还产生了三次多项式函数类型的资产规模变化趋势。但是,研发税收减免也通过企业劳动要素报酬和人员规模,以及企业当期盈利能力(以净利润与营收规模之比表示)对资产规模扩张和企业投资产生了负面影响。这是现有研究中尚未发现的理论观点和作用机制。

本文对研发税收减免政策的改革与完善提供了有益启示。研究结果证实了研发税收减免产生了企业资产规模扩张方面的显著影响,从而也预示了总体上研发税收减免具有缓解企业融资约束和激励企业投资的作用。但是,研究也发现了研发税收减免产生负面影响的若干变量,典型如减免通过劳动要素支付和劳动力规模,以及企业当期盈利能力(净利润与营收规模之比)对资产规模扩张产生具有统计显著性的负面影响。上述结论除了为近年来我国研发费用加计扣除政策和高新技术企业认定管理的改革提供了证据支持之外,也提出了一些补充。包括合理降低对企业研发投入、过程和产出的要求,特别是与研发人力投入,包括劳动力数量、劳动要素报酬支付相“挂钩”的相关条件,以及进一步扩大研发人力投入中可减免的范围和比例;降低企业研发风险和不确定性,给予企业更大的反应空间和调整时间;在保证认定与审核的真实、准确基础上,通过优化认定与审核程序,完善认定与审核服务,降低企业的遵从成本。

* 本文还得到上海市高校智库内涵建设计划项目(2016110208)、上海财经大学2015年“1 351”人才工程讲席副教授计划的资助。

① 这方面研究非常丰富,相关研究综述可参见Atkinson(2007)、Cappelen等(2012)、Castellacci和Lie(2015)等。

② 一些研究重点关注融资约束的理论内涵(连玉君和程建,2007),以及融资约束对公司业绩、企业出口、研发投入、民营经济发展、宏观经济等方面的影响(李科和徐龙炳,2011;屈文洲等,2011;孙灵燕和李荣林,2012;卢馨等,2013;柳光强,2016),另一些研究则分析了融资约束的影响因素,包括股权结构(郑江淮等,2001)、高管的金融业从业经验(邓建平和曾勇,2011)、政府干预(邓可斌和曾海舰,2014)等。还有一些研究讨论了融资约束下企业的行为反应,如建立政治关联(于蔚等,2012)、使用非正规金融形式的商业信用(张杰等,2012)等。

③ 参见Cleary等(2007)、Lyandres(2007)、Guariglia(2008)、Carreira和Silva(2013)的研究。

④ 参见Faggiolo和Luzzi(2006)、Desai等(2007)等提供的实证证据。

| [1] | 邓建平, 曾勇. 金融关联能否缓解民营企业的融资约束[J]. 金融研究, 2011(8): 78–92. DOI:10.3969/j.issn.1003-1812.2011.08.024 |

| [2] | 邓可斌, 曾海舰. 中国企业的融资约束: 特征现象与成因检验[J]. 经济研究, 2014(2): 47–60. DOI:10.3969/j.issn.1009-0657.2014.02.011 |

| [3] | 付文林, 赵永辉. 税收激励、现金流与企业投资结构偏向[J]. 经济研究, 2014(5): 19–33. DOI:10.3969/j.issn.1009-0657.2014.05.005 |

| [4] | 李春涛, 宋敏. 中国制造业企业的创新活动: 所有制和CEO激励的作用[J]. 经济研究, 2010(5): 55–67. DOI:10.3969/j.issn.1004-7778.2010.05.025 |

| [5] | 李科, 徐龙炳. 融资约束、债务能力与公司业绩[J]. 经济研究, 2011(5): 61–72. DOI:10.3969/j.issn.1009-0657.2011.05.015 |

| [6] | 连玉君, 程建. 投资—现金流敏感性: 融资约束还是代理成本?[J]. 财经研究, 2007(2): 37–46. DOI:10.3969/j.issn.1001-9952.2007.02.004 |

| [7] | 柳光强. 税收优惠、财政补贴政策的激励效应分析——基于信息不对称理论视角的实证研究[J]. 管理世界, 2016(10): 62–71. |

| [8] | 卢馨, 郑阳飞, 李建明. 融资约束对企业R&D投资的影响研究——来自中国高新技术上市公司的经验证据[J]. 会计研究, 2013(5): 51–58. DOI:10.3969/j.issn.1003-2886.2013.05.007 |

| [9] | 罗明新, 马钦海, 胡彦斌. 政治关联与企业技术创新绩效——研发投资的中介作用研究[J]. 科学学研究, 2013(6): 938–947. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2013.06.017 |

| [10] | 屈文洲, 谢雅璐, 叶玉妹. 信息不对称、融资约束与投资—现金流敏感性——基于市场微观结构理论的实证研究[J]. 经济研究, 2011(6): 105–117. DOI:10.3969/j.issn.1009-0657.2011.06.028 |

| [11] | 孙灵燕, 李荣林. 融资约束限制中国企业出口参与吗?[J]. 经济学(季刊), 2012(1): 231–252. |

| [12] | 谢家智, 刘思亚, 李后建. 政治关联、融资约束与企业研发投入[J]. 财经研究, 2014(8): 81–93. |

| [13] | 于蔚, 汪淼军, 金祥荣. 政治关联和融资约束: 信息效应与资源效应——来自中国民营上市公司的经验证据[J]. 经济研究, 2012(9): 125–139. DOI:10.3969/j.issn.1002-5863.2012.09.056 |

| [14] | 袁建国, 后青松, 程晨. 企业政治资源的诅咒效应——基于政治关联与企业技术创新的考察[J]. 管理世界, 2015(1): 139–155. |

| [15] | 张杰, 芦哲, 郑文平, 陈志远. 融资约束、融资渠道与企业R&D投入[J]. 世界经济, 2012(10): 66–89. |

| [16] | 郑江淮, 何旭强, 王华. 上市公司投资的融资约束: 从股权结构角度的实证分析[J]. 金融研究, 2001(11): 92–99. |

| [17] | Almeida H, Campello M. Financial constraints, asset tangibility, and corporate investment[J]. Review of Financial Studies, 2004, 20(5): 1429–1460. |

| [18] | Atkinson D. Expanding the R&E tax credit to drive innovation, competitiveness and prosperity[J]. Journal of Technology Transfer, 2007, 32(6): 617–628. DOI:10.1007/s10961-007-9046-y |

| [19] | Brown J R, Martinsson G, Petersen B C. Do financing constraints matter for R&D?[J]. European Economic Review, 2012, 56(8): 1512–1529. DOI:10.1016/j.euroecorev.2012.07.007 |

| [20] | Brown R, Fazzari M, Petersen B C. Financing innovation and growth: Cash flow, external equity, and the 1990s R&D boom[J]. Journal of Finance, 2009, 64(1): 151–185. DOI:10.1111/j.1540-6261.2008.01431.x |

| [21] | Brown R, Petersen C. Cash holdings and R&D smoothing[J]. Journal of Corporate Finance, 2011, 17(3): 694–709. DOI:10.1016/j.jcorpfin.2010.01.003 |

| [22] | Busom I, Corchuelo B, Martinez-Ros E. Participation inertia in R&D tax incentive and subsidy programs[J]. Small Business Economics, 2017, 48(1): 153–177. DOI:10.1007/s11187-016-9770-5 |

| [23] | Cabral L, Mata J. On the evolution of the firm size distribution: Facts and theory[J]. American Economic Review, 2003, 93(4): 1075–1090. DOI:10.1257/000282803769206205 |

| [24] | Cappelen Å, Raknerud A, Rybalka M. The effects of R&D tax credits on patenting and innovations[J]. Research Policy, 2012, 41(2): 334–345. DOI:10.1016/j.respol.2011.10.001 |

| [25] | Carpenter R E, Petersen B C. Is the growth of small firms constrained by internal finance?[J]. Social Science Electronic Publishing, 2002, 84(2): 298–309. |

| [26] | Carreira C, Silva F. Do size, age and dividend policy provide useful measures of financing constraints? [R]. New Evidence from a Panel of Portuguese Firms, 2013, Gemf Working Papers. https://ideas.repec.org/p/gmf/wpaper/2013-26..html |

| [27] | Carreira C, Silva F. No deep pockets: Some stylized empirical results on firms’ financial constraints[J]. Journal of Economic Surveys, 2010, 24(4): 731–753. DOI:10.1111/joes.2010.24.issue-4 |

| [28] | Castellacci F, Lie C M. Do the effects of R&D tax credits vary across industries? A meta-regression analysis[J]. Research Policy, 2015, 44(4): 819–832. DOI:10.1016/j.respol.2015.01.010 |

| [29] | Cerulli G. Ivtreatreg: A command for fitting binary treatment models with heterogeneous response to treatment and unobservable selection[J]. Stata Journal, 2014, 14(3): 453–480. DOI:10.1177/1536867X1401400301 |

| [30] | Chen Z, Liu Z, Suárez S, Juan C, Xu D. Notching R&D investment with corporate income tax cuts in China[R]. Working Paper, Duke University, http://www.voxchina.org/index/down/3/33.html, 2017. |

| [31] | Chiao C. Relationship between debt, R&D and physical investment, evidence from US firm-level data[J]. Applied Financial Economics, 2002, 12(2): 105–121. DOI:10.1080/09603100110102709 |

| [32] | Cleary S, Povel P, Raith M. The U-Shaped investment curve: Theory and evidence[J]. Journal of Financial & Quantitative Analysis, 2007, 42(1): 1–39. |

| [33] | Cooley T F, Quadrini V. Financial markets and firm dynamics[J]. American Economic Review, 2001, 91(5): 1286–1310. DOI:10.1257/aer.91.5.1286 |

| [34] | Czarnitzki D C. Research and development in small and medium-sized enterprises: The role of financial constraints and public funding[J]. Scottish Journal of Political Economy, 2006, 53(3): 335–357. DOI:10.1111/sjpe.2006.53.issue-3 |

| [35] | Desai M A, Foley C F, Forbes K J. Financial constraints and growth: Multinational and local firm responses to currency depreciations[J]. Review of Financial Studies, 2007, 21(6): 2857–2888. |

| [36] | Fagiolo G, Luzzi A. Do liquidity constraints matter in explaining firm size and growth? Some evidence from the italian manufacturing industry[J]. Industrial and Corporate Change, 2006, 15(1): 1–39. DOI:10.1093/icc/dtj001 |

| [37] | Fazzari S M, Hubbard R G, Petersen B C, Blinder A S, Poterba J M. Financing constraints and corporate investment[J]. Brookings Papers on Economic Activity, 1988, 1: 141–206. |

| [38] | Guariglia A. Internal financial constraints, external financial constraints, and investment choice: Evidence from a panel of UK firms[J]. Australian Journal of Business & Management Research, 2011, 32(9): 1795–1809. |

| [39] | Hadlock C J, Pierce J R. New evidence on measuring financial constraints: Moving beyond the KZ index[J]. Review of Financial Studies, 2010, 23(5): 1909–1940. DOI:10.1093/rfs/hhq009 |

| [40] | Hall B H, Moncadapaternòcastello P, Montresor S, Vezzani A. Financing constraints, R&D investments and innovative performances: New empirical evidence at the firm level for europe[J]. Economics of Innovation & New Technology, 2016, 25(3): 1–14. |

| [41] | Hall R E, Jorgenson D W. Tax policy and investment behavior: Reply and further results[J]. American Economic Review, 2009, 59(3): 388–401. |

| [42] | Hayashi F. Tobin’s Marginal Q and Average Q: A neoclassical interpretation[J]. Econometrica, 1982, 50(1): 213–224. DOI:10.2307/1912538 |

| [43] | Jorgenson D W. Capital theory and investment behavior[J]. American Economic Review, 1963, 53(2): 247–259. |

| [44] | Kaplan S N, Zingales L. Do investment-cash flow sensitivities provide useful measures of financing constraints[J]. Quarterly Journal of Economics, 1997, 112(1): 169–215. DOI:10.1162/003355397555163 |

| [45] | Klassen K J, Pittman J A, Reed M P. A cross-national comparison of R&D expenditure decisions: Tax incentives and financial constraints[J]. Contemporary Accounting Research, 2004, 21(3): 639–680. DOI:10.1506/CF2E-HUVC-GAFY-5H56 |

| [46] | Lamont O, Polk C, Saaárequejo J. Financial constraints and stock returns[J]. Review of Financial Studies, 2001, 14(2): 529–554. DOI:10.1093/rfs/14.2.529 |

| [47] | Lyandres E. Costly external financing, investment timing, and investment–cash flow sensitivity[J]. Journal of Corporate Finance, 2007, 13(5): 959–980. DOI:10.1016/j.jcorpfin.2007.07.001 |

| [48] | Musso P, Schiavo S. The impact of financial constraints on firm survival and growth[J]. Journal of Evolutionary Economics, 2008, 18(2): 135–149. DOI:10.1007/s00191-007-0087-z |

| [49] | Myers S C, Majluf N S. Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have[J]. Social Science Electronic Publishing, 1984, 13(2): 187–221. |

| [50] | OECD. Financing SMEs and entrepreneurs 2014: An OECD Scoreboard[R]. 2014, Paris: OECD. |

| [51] | OECD. Policy responses to the economic crisis: Investing in innovation for long-term growth[R]. 2009, Paris: OECD. |

| [52] | OECD. R&D tax incentives: Rationale, design, evaluation[R]. 2010, Paris: OECD. |

| [53] | Stiglitz J E, Weiss A. Credit rationing in markets with imperfect information[J]. American Economic Review, 1981, 71(3): 393–410. |

| [54] | Tobin J. A general equilibrium approach to monetary theory[J]. Journal of Money Credit & Banking, 1969, 1(1): 15–29. |

| [55] | Whited T M, Wu G. Financial constraints risk[J]. Review of Financial Studies, 2006, 19(2): 531–559. DOI:10.1093/rfs/hhj012 |