2019第45卷第8期

2. 济南大学 政法学院,山东 济南 250022

2. School of Political Science and Law, Jinan University, Jinan 250022, China

一、引 言

有出生就有死亡,这是客观规律,个人和企业都无法避免;喜生而厌死,这是人之常情,企业也与人相似。企业的长期生存,既是其自身积累生产经验、解决发展问题、成长为具有深远影响之伟大企业的基础,也是社会就业、经济增长等国家宏观经济目标的重要保障。遗憾的是,长期以来,我国市场上存在着企业寿命普遍较短、退出率较高的现象(毛其淋和盛斌,2013;于娇等,2015),如何系统性地降低我国企业的退出风险,便是一个很有意义的研究问题。

毫无疑问,一国的税费政策是影响企业生存风险的重要因素之一,作为我国企业税费负担重要组成部分的社会保险缴费负担,长期成为社会舆论的焦点。大量文献(郑秉文,2009;马双等,2014;杨灿明,2017)对我国企业社保缴费率的合理性提出了质疑,认为与其他国家相比,我国企业的社保负担较重,已对企业的生存与发展造成了不利影响。对此,党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革的若干重大问题的决定》明确提出,要“适时适当降低社会保险费率”。2015年以来,中央将“降低社会保险费、精简归并五险一金”作为降成本的重要内容,陆续出台了一系列规范并下调企业部门社保费率的政策,地方政府也相继跟进,各自出台了费率低调政策,积极为企业降低成本。

不过,本文在文献梳理时发现,认为我国社保负担较重、不利于企业生存的观点普遍是以法定社保费率作为评判依据,并根据规范性研究所得的结论。但实际上,法定费率只能视为企业的名义负担,并非实际负担,我国企业社保实际缴费率显著低于法定费率的现象长期存在(赵静等,2016)。遗憾的是,量化评估我国企业实际社保负担对其生存风险影响程度的实证文献鲜见,这种局面不利于大众对我国企业生存风险的实际影响因素有客观、准确的了解,也难免导致政府未来社保政策的调整目标存在一定的模糊性。

本文的可能贡献在于以下方面:第一,应用Cox比例风险模型、AFT模型等生存分析法,实证检验了是否参加社会保险以及实际社保缴费水平对我国企业生存风险的影响程度、对不同类型企业的影响差异,为准确评价我国社保制度对企业部门的影响效果提供了新的依据。第二,本文研究发现,随着社保负担的逐步提高,社保缴费负担会对企业的市场退出风险率造成先降低、后提升的“U”形影响,对企业的市场存续时间造成先增长、后缩减的倒“U”形影响。而当前不少文献和社会舆论则认为,社保负担会对企业的生存风险带来单调线性影响,即社保负担越重,企业的退出风险越高、存续时间越短。第三,利用大样本微观企业数据和规范的计量方法,估算了以降低我国企业退出风险率为目标的企业最优社保缴费水平:以“社保缴费总额/工资总额”计,平均约为20.28%;以“社保缴费总额/利润总额”计,平均约为36.57%。

二、文献综述

关于社保缴费负担影响企业行为的问题,长期受到国内外学者的普遍关注,但专门研究社保负担对企业生存风险影响的文献相对较少,既有文献大量集中于社保负担对企业生产效率、雇佣人数等行为的影响方面。

就企业的生产效率而言,企业为员工缴纳的社保费用可视为劳动力成本的一部分,既有文献普遍认为,劳动力成本上升会促使企业加强技术创新,提高生产效率。Hicks(1935)、Romer(1986)、Acemoglu(2002)等指出,劳动要素成本的相对上升会降低短期企业的利润率,但又是促进长期技术创新和效率提升的重要推动力;Elvin(1972)、Kleinknecht(1998)和Marquetti(2004)等的实证研究均发现,劳动力成本上升有助于激励企业进行研发创新;Mares(2001)通过对欧洲国家的研究发现,企业为员工缴纳社保,有助于留住优秀员工,并使他们安心从事专业性较强的工作。国内文献中,王雷(2017)、贺建风和张晓静(2018)利用上市公司数据,检验证明了劳动力成本上升显著提高了中国企业的创新水平;程欣和邓大松(2018)指出,企业的社保投入并非单纯的成本负担,更像是一种有效的投资,会显著促进生产效率。

就企业的雇佣行为而言,主流文献认为,提高企业社保缴费率导致的用工成本上升,根据需求定律必然使劳动力的需求下降。Summers(1989)、Boeri等(2002)和Iturbe-Ormaetxe(2015)等均发现,社保缴费率对就业率有显著的负向影响。林治芬(2005)、刘苓玲和慕欣芸(2015)和葛结根(2018)等利用我国企业数据的实证研究同样表明了社保缴费率的提高会对企业劳动力的需求产生挤出效应。

除此之外,一些文献采用世代交叠模型(Overlapping Generation Model)和参数模拟方法,对企业应承受的理想社保缴费水平进行了研究。如Arjona(2000)利用该模型测算了西班牙社保制度的最优缴税率;Zhang和Zhang(2007)将资本投资外部性等因素纳入动态模型,论证了养老保险制度现收现付制的合理性,并测算了最优的缴费水平;孙雅娜等(2009)、康传坤和楚天舒(2014)采用该方法估算了我国企业养老保险的最优缴费水平,以及不同行业企业缴费能力的差异。该方法的优点在于,以社会总福利最大化为政策目标,可综合考虑消费者、生产者与政府等多部门的利益诉求,缺点在于作者在选择各部门的福利函数以及参数时难免带有主观性,均衡模型本身不足以反映客观现实,也无法排除企业其他经营特征的影响。此外,刘钧(2004)和刘鑫宏(2009)等文献采用宏观数据,应用“企业平均净利润−必要的资本积累”的方法估算了我国企业的最适社保水平,该方法同样无法解决内生性的干扰。

规范的计量实证方法在排除内生性、进行因果推断方面具有明显的优势,但研究社保缴费负担对我国企业生存风险影响程度的实证文献鲜见,既有文献普遍是规范性论述。如郑秉文(2009)指出,我国是全球企业福利性缴费率最高的国家之一,企业承担的社保成本长期居高不下,不利于其市场竞争能力的提升。苏中兴(2016)认为,现阶段我国企业30%左右的法定社保缴费率超出了大部分企业的承受能力。杨灿明(2017)指出,我国“五险一金”费率过高,导致企业用工成本很难下降,进而导致企业的国际竞争力难以提高。此外,还有一些文献在进行其他主题的研究时也简单论述了社保负担对我国企业生存状况的影响,如白重恩等(2012)、马双等(2014)和沈永建等(2017)均认为,我国企业的社保缴费负担较重,超出其可承受能力,不利于其市场竞争与生存。

从既有文献可知,研究社保缴费负担影响企业其他行为的文献已然不少,但直接研究社保缴费负担影响企业生存风险或退出行为的文献则相对较少,且这些文献普遍表现出以下特征:第一,大多是定性的规范性研究分析,定量的实证研究鲜见。第二,大多是以我国企业法定缴费率作为切入点,应用国际比较的方法进行宏观评判,而应用企业实际缴费数据进行的微观考察相对较少。第三,不少文献认为,企业的社保缴费负担与其市场退出风险之间正相关,即企业的社保缴费率越高,其退出风险越大;而实际情况并非如此。第四,由于研究方法的局限,关于企业最优社保缴费率的既有文献普遍未能解决内生性问题的干扰。

三、理论分析与研究假说

企业的社保支出可视为雇佣劳动力的一部分成本,该成本的提高可以通过影响企业劳动产出效率和劳动力规模的途径,进而影响企业的生存风险。

首先,就劳动产出效率而言,一方面,企业的社保缴费可视为企业对员工提供的福利与未来保障,会对员工产生激励效应,有助于吸引和留住优秀的劳动力,激发其工作热情和创造力,增加有效劳动供给,进而提高企业的绩效(林炜,2013)。另一方面,企业社保负担上升所导致的现金流紧缩,会对企业家产生倒逼改进效应,迫使企业家更重视劳动的产出效率,改进管理、加强研发,向效率要效益,以弥补社保负担带来的利润损失。因此,理论上存在假说1。

假说1:其他因素不变的情况下,社保缴费负担的上升会促进企业的劳动产出效率。

其次,社保支出还可能影响企业的劳动力投资规模。这是因为,第一,从投资收益率的视角看,其他因素不变的情况下,社保缴费率的上升会导致劳动投资的边际净收益下降,从而使劳动力投资对企业家的吸引力下降,降低了雇佣的意愿(Ooghe等,2003;Lai和Masters,2005)。第二,从资本约束的视角看,企业社保缴费负担的上升将影响其投资资本的积累,挤占用于扩大再生产的资金,进而约束企业雇佣的能力。因此存在假说2。

假说2:其他因素不变的情况下,企业社保缴费负担的上升会导致其劳动力投资规模的下降。

结合假说1和假说2,企业社保缴费负担的上升既可以提高其劳动产出效率,又可以降低其劳动力投资规模,而企业的劳动产出效率与其市场竞争能力正相关,这已成为人们的认知常识。劳动力投资规模的扩大,一方面可以在生产阶段为企业带来规模收益;另一方面又有助于企业向消费者传递高质量商品的信号,因为消费者往往更倾向于相信大型企业的商品质量(Esteve-Pérez等,2010),因此也会对企业的市场生存能力带来正向影响。所以,理论上,社保缴费负担的上升,会通过影响企业的劳动产出效率与劳动力投资规模的渠道进而影响其生存风险,由于两条影响路径的作用效果相反,因此,社保缴费负担对企业生存风险的总效应存在不确定性,需要进一步的实证检验。据此,存在假说3。

假说3:其他因素不变的情况下,企业的社保缴费负担会显著影响其生存风险。

四、实证设计与统计分析

(一)实证模型。本文研究的主要目的,是检验缴纳社保及缴费负担对企业生存风险的影响效果,为此,将主要用到生存分析方法中的Cox比例风险模型、加速失效时间模型(Accelerated Failure Time Model,简记AFT)等,这些模型已被广泛应用于国内外企业生存问题的研究,如Falck(2007)、Yang和Temple(2012)、鲍宗客(2016)等。不过本文研究所面临的一个问题是,研究变量间可能存在反向因果关系:企业的社保缴纳行为会影响其生存风险,企业的生存风险也可能影响其社保缴纳行为(封进,2013),即企业是否缴纳社保的行为可能存在自我选择现象,并非随机,这会导致研究样本存在选择偏差(selection bias)。

1. 倾向值匹配。倾向值匹配(Propensity Score Matching,简记PSM)是解决选择偏差的较好方法,被广泛应用于处理效应(treatment effect)的实证检验,因此,本文首先用PSM方法进行参保和未参保企业的匹配,然后对匹配样本进行企业生存风险问题的研究。主要思想是:由参保企业组成一个处理组(treatment group),在未参保企业中找到一组与参保企业特征近似的样本构建成对照组(comparison group),然后对比处理组和对照组企业在生存风险上的平均差异。由于两组企业的其他特征近似,因此,可将它们的生存风险差异归因于参保行为的不同。

本文采用广泛使用的卡尺内最近邻匹配(nearest-neighbor matching within caliper)方法进行匹配。匹配之前,先定义一个企业是否参加社保的二元虚拟变量(Insur),对参加社保样本赋值为1,对未参加社保样本赋值为0。匹配时,先用Logit模型对二元变量和一系列匹配变量进行回归,接着以每个匹配变量的估计系数作为权重,拟合出每个样本的倾向得分(PS),其计算式为:

| $PS\left( {{X_u}} \right) = Pr o\left( { Insur = 1|{X_u}} \right) = {{exp \left( {\alpha {X_{it}}} \right)}}/[{{1 + exp \left( {\alpha {X_{it}}} \right)}}]$ | (1) |

其中:X为一系列匹配变量,PS(Xit)反映了企业i在t期参加社保的概率。随后按照PS值进行卡尺内一对三匹配。为此,首先计算倾向得分的标准差,以其1/4(

2. Cox比例风险模型。企业生存数据往往存在右归并(right censoring)现象,即在样本观测时区内,对尚未退出市场的企业而言,我们只能知晓它们既有的市场生存时间,无法知晓其完整寿命。对这类企业,剔除或主观赋值均会导致回归结果有偏。为此,能有效解决数据右归并问题的生存分析法便被广泛应用于企业生存问题的研究。该方法通过构建企业的风险函数,估计企业生存时间的分布,并对企业在未来不同时点上退出市场的可能性进行预测,可充分挖掘归并数据的隐藏信息。风险函数又称风险率(hazard rate),它表示样本企业在存活至时间t时面临的退出市场的瞬时概率。其本质是在给定存活至时间t的条件下,个体可能退出的条件密度函数。用hi(Xi,t)表示在时间t上企业i可能退出市场的风险率,构建Cox比例风险模型,则有:

| $ h_{i}\left(X_{i}, t\right)=h_{0}(t) exp \left(X_{i} \beta\right) $ | (2) |

该模型意味着企业i在t期的风险率由两部分构成:h0(t)为基准风险(baseline hazard),反映了所有样本的共性,它只依赖于时间t,而与企业的个体特征无关;exp(Xiβ)为相对风险(relative hazard),反映的是样本i的特性。其中:Xi表示影响企业i风险率的解释变量,包括本文重点关注的企业社保缴费负担变量和控制变量;β为待估系数向量。

若存在两个不同的企业,其解释变量集分别为X与X*,则它们的风险率之比可写为:

| $ {h(X, t)}/{h\left(X^{*}, t\right)}={h_{0}(t) exp (X \beta)}/{h_{0}(t) exp \left(X^{*} \beta\right)}=exp \left[\left(X-X^{*}\right) \beta\right] $ | (3) |

显然,两个企业的风险率之比不随时间改变而改变,只与X - X*有关,这使我们可不必假设基准风险h0(t)的准确分布,利用偏似然估计(partial likelihood estimate)便可估计出系数向量β的值。

3. 动态面板模型。根据前文理论分析,企业劳动产出效率与劳动力投资规模是社保负担影响企业生存风险的两条渠道,鉴于劳动产出效率与劳动力投资规模都可能存在经济惯性,因此在渠道验证时将采用动态面板模型,即对下列模型进行估计:

| ${y_{i,t}} = a + \rho {y_{i,t - 1}} + \beta {{ Burden} _{i,t}} + \gamma {X_{i,t}} + {u_{it}}$ | (4) |

其中:被解释变量yi,t表示企业i在t期的劳动产出效率或劳动力投资规模。解释变量中包含yi,t的前期项yi,t−1,以控制可能存在的动态效应。核心解释变量Burdeni,t,表示企业i在t期的实际社保缴费负担,其系数β反映了社保缴费负担对企业劳动产出效率或劳动力投资规模的影响程度。Xi,t为一系列其他控制变量,uit为随机干扰项。估计时采用广义矩估计(GMM)方法,能较好地排除内生性问题的干扰。

(二)数据说明。由于生存分析方法的特殊性以及数据可得性的限制,国内在企业生存风险领域的实证文献普遍采用2008年之前的《中国工业企业数据库》,如毛其淋和盛斌(2013)、于娇等(2015)、鲍宗客(2016)等。该数据库2004—2007的统计指标中含有企业养老与医疗保险缴费、劳动与失业保险缴费、住房公积金缴费等三项社保相关的缴费,因此本文在检验社保缴费负担对企业生存风险的影响时主要采用该时段的工企数据库。此外,2008年的数据将仅用于识别样本企业在2007年是否退出;用动态面板模型及GMM方法进行机制验证时,会用到2003年的企业劳动产出效率和劳动力投资规模数据。

关于企业“进入”“退出”“存续”等状态的界定,借鉴Disney等(2003)、毛其淋和盛斌(2013)的通行做法:若数据库的第t−1期存在企业i,而第t期及后续各期均不存在,则视i为第t期退出的企业;若企业i在第t−1期不存在,而在第t期存在,则视i为第t期进入的企业;其余企业定义为存续企业。进入与退出之间的时间差即为企业的存续时间。

对数据库中可能存在的异常值进行以下常规处理:(1)参考毛其淋和盛斌(2013),剔除总资产、工业总产值、工业增加值、工业销售额、固定资产净额等指标小于等于0的样本;剔除流动或固定资产大于总资产的样本;剔除资产负债率超过10 000%的样本;剔除员工总数小于8的样本;剔除1949年之前成立或经营时间小于0的样本。(2)参考于娇等(2015),剔除生存状态存在间断的企业,仅保留状态连续的企业。(3)参考马双等(2014),剔除实际社保缴费负担小于0、大于100%的样本,并通过主要解释变量进行首尾各2%的截尾处理,以降低极端样本对回归结果的影响。

(三)变量说明。

1. 被解释变量。式(2)的Cox比例风险模型中,被解释变量即为企业面临的市场退出的风险率。式(4)的动态面板模型中,被解释变量包括企业的劳动产出效率(LOE)和劳动力投资规模(Labor)。参考申广军等(2016),劳动产出效率(LOE)用“工业增加值/职工人数”的对数度量;投资规模(Labor)用职工人数的对数度量。

2. 核心解释变量。本文的核心解释变量为企业是否缴纳社会保险的二元虚拟变量(Insur),以及企业实际承受的社保缴费负担(Burden)。工企数据库中,企业的社保缴费分别记录在养老与医疗保险费、劳动与失业保险费、住房公积金三项中,本文将三项加总,表示企业的社保缴费总额。我国社保制度设计时,主要是以员工工资作为缴费的参考基数,因此本文主要以“Burden1=社保缴费总额/工资总额”衡量企业承受的实际社保负担。此外,稳健性检验时,用“Burden2=社保缴费总额/利润总额”作为Burden1的替代变量,Burden2能较好地反映社保缴费对企业存留利润的挤压程度。

3. 匹配变量与控制变量。倾向值匹配的目的在于使两组样本在匹配变量的特征维度上尽可能地相似,因此匹配变量的选择很关键。匹配变量应选择既能影响企业参保行为,又能影响企业生存风险的可观测变量,这些变量不宜过多也不宜过少,过多会产生“维度诅咒”,过少又会导致对照组偏差(于娇等,2015)。本文广泛参考Nyland等(2006)、封进(2013)、鲍宗客(2016)等文献,主要将企业的全要素生产率(TFP)、资产规模(Scale)、债务负担(Debt)、资本密集度(Capital)、经营时间(Age),以及反映宏观经济状况的地区GDP等可能影响企业社保缴费积极性的重要指标纳入PSM的匹配变量,此外还加入了企业所属省份(i.Prov)、年份(i.Year)、行业(i.Indu)等虚拟变量。

匹配完成后,将上述匹配变量作为后续回归的控制变量,以降低遗漏变量可能导致的估计结果偏误。主要变量的测度方式和基本统计量可见表1。

| 变量符号 | 变量名称 | 测度方式 | 平均值 | 标准差 | 中位数 |

| Insur | 企业是否参加社保 | 参加则为1,反之为0 | 0.6139 | 0.4868 | 1.0000 |

| Burden1 | 实际社保缴费负担 | 社保缴费总额/工资总额 | 0.0775 | 0.1107 | 0.0267 |

| LOE | 劳动产出效率 | ln(工业增加值/职工人数) | 4.0967 | 1.0966 | 4.0333 |

| Labor | 劳动力投资规模 | ln(职工人数) | 4.6234 | 1.0608 | 4.5326 |

| TFP | 全要素生产率 | OP法获得 | 3.3362 | 0.9527 | 3.3057 |

| Scale | 资产规模 | ln(总资产) | 9.5750 | 1.3802 | 9.3881 |

| Capital | 资本密集度 | ln(固定资产/从业人员数) | 4.9516 | 1.0832 | 4.9196 |

| Debt | 资产负债率 | 负债合计/固定资产净值 | 4.0929 | 8.0355 | 1.8044 |

| Age | 经营时间 | 调查年-开业年 | 8.3943 | 8.0266 | 6.0000 |

| GDP | 企业所属地区GDP | ln(省GDP) | 9.2314 | 0.6365 | 9.3169 |

| 资料来源:根据《中国工业企业数据库》(2004-2007年)以及国家统计局的公开数据计算所得。其中:企业的工业增加值、总资产、省GDP等数据经过了以2000年为基期的CPI的平减。 | |||||

(四)企业社保负担及生存风险的统计分析。剔除异常和极端样本后,剩余1 026 026条企业样本观察值构成非平衡面板用于后续研究。

1. 企业社保缴费负担的统计分析。样本中,参加社保的样本约占61.39%。以“社保缴费总额/工资总额”计算的全样本企业实际社保缴费负担平均约为7.75%。参保样本中,实际社保缴费负担平均约为12.63%,与汪润泉等(2017)利用上市公司数据分析所得结果接近。养老与医疗保险缴费构成了社保缴费的主要部分:参保企业的养老与医疗保险缴费平均约占其缴费总额的74.11%,约占工资总额的9.36%;参保企业的劳动与失业保险缴费平均约占工资总额的1.96%,住房公积金缴费平均约占工资总额的1.31%。对比我国的法定社保缴费率,可知样本企业中逃缴、少缴现象严重。不过,从时间趋势看,企业的社保参保率和缴费水平逐年有所提高:参保率从2004年的58.31%,上升到2007年的63.16%;参保企业的平均实际缴费负担从2004年的11.96%,上升到2007年的12.72%。

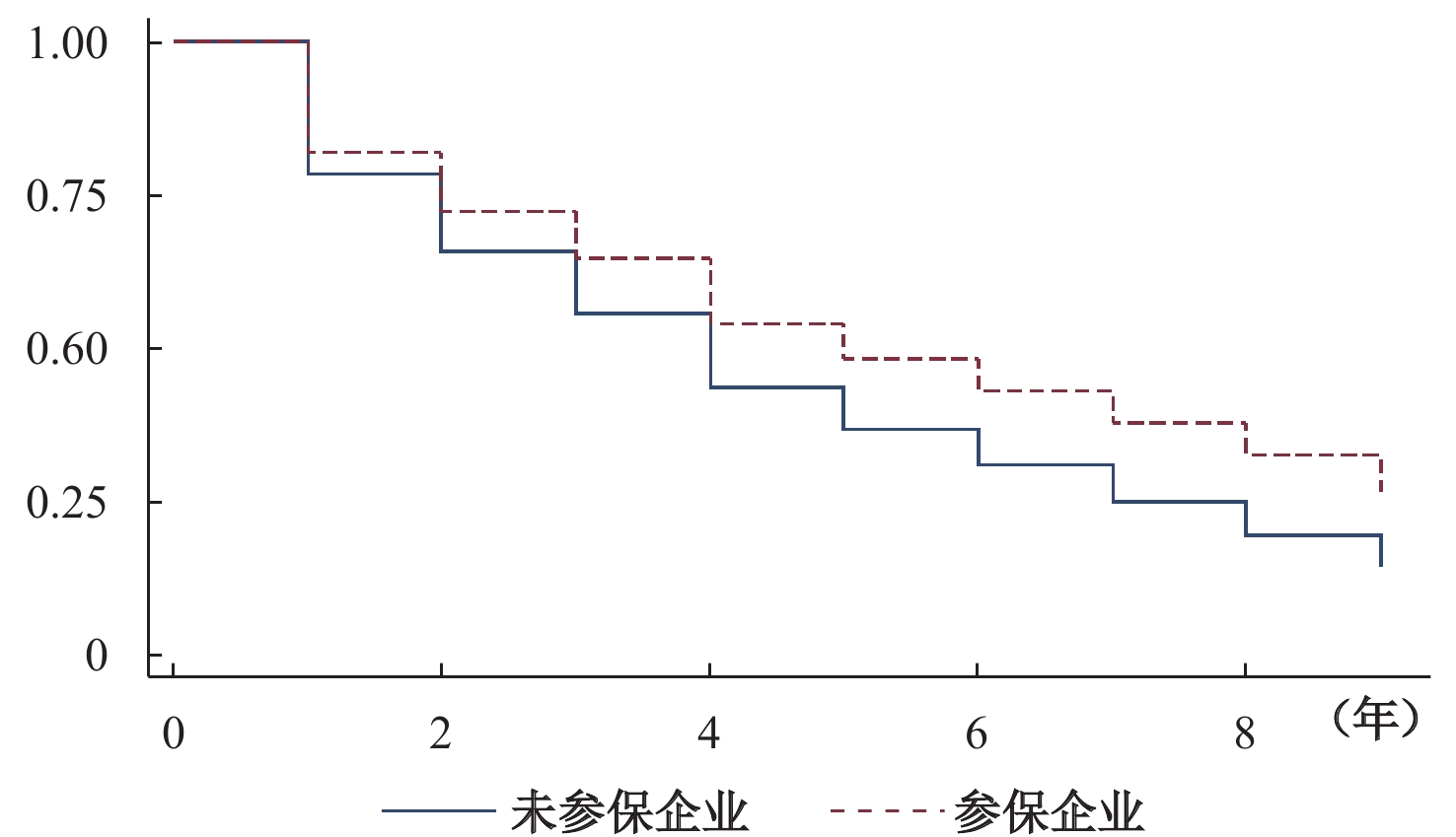

2. 企业生存风险的统计分析。样本统计时间内共有172 760家企业陆续退出,年均退出率约为16.83%。生存分析法中常用生存函数①追踪样本企业生存时间的分布特征,图1给出了参保企业与未参保企业直观的Kaplan-Meier生存曲线图,从中可知:无论是参保企业还是未参保企业,随着时间的增长,生存函数曲线均呈下降趋势,即企业可存活下去的概率越来越小;不过,参保企业的生存概率大于未参保企业。我们进一步描绘了参保企业和未参保企业的风险函数,如图2所示:两类企业的风险函数趋势较为相似,但参保企业的退出风险小于未参保企业,这与图1的结果相互印证,即生存概率越大,同时意味着退出风险越小。

|

| 图 1 参保企业与未参保企业的Kaplan-Meier生存曲线 |

|

| 图 2 参保企业与未参保企业的风险函数 |

当然,上述结果有可能只是因为参保行为的选择性偏差所致:退出风险越小的企业可能越会倾向于缴纳社保。而且,由于未引入其他解释变量,上述分析仅仅是对被解释变量无条件分布的初步分析,无法反映因果关系。正因为如此,需要PSM与回归分析的进一步检验。

五、实证分析

(一)倾向得分匹配结果的检验。完成卡尺内最近邻匹配之后,需要对两组样本进行匹配效果的检验。首先进行的是共同支撑假设检验,对比两组样本在匹配前后的核密度分布,发现匹配后的分布相关性明显提高,两组趋于近似,说明匹配过程有效降低了两组样本的分布偏差,满足共同支撑假设。其次,通过标准偏差( standardised bias)的变化进行平衡性假设检验,结果如表2所示,可以看出,匹配前后各变量在处理组和对照组的均值差异大幅减小,匹配后变量的偏差绝对值均小于5%,远小于Rosenbaum和Rubin(1985)提出的20%的经验值,可以认为匹配结果满足平衡性假设。因此综合看,本文匹配方法和变量的选择合理,结果可靠,一定程度上有助于降低后续因果检验中内生性问题的影响。

| 变量 | 样本 | 均值 | 标准偏差(%) | 标准偏差减少幅度(%) | |

| 处理组 | 对照组 | ||||

| TFP | 匹配前 | 3.3251 | 3.3548 | −3.1 | 86.0 |

| 匹配后 | 3.3250 | 3.3292 | −0.4 | ||

| Scale | 匹配前 | 9.8471 | 9.2381 | 46.3 | 94.8 |

| 匹配后 | 9.8469 | 9.8786 | −2.4 | ||

| Capital | 匹配前 | 5.0794 | 4.8250 | 23.9 | 84.7 |

| 匹配后 | 5.0793 | 5.1183 | −3.7 | ||

| Debt | 匹配前 | 4.3254 | 3.4657 | 11.0 | 68.3 |

| 匹配后 | 4.3255 | 4.598 | −3.5 | ||

| Age | 匹配前 | 9.2434 | 7.2587 | 25.9 | 98.3 |

| 匹配后 | 9.2421 | 9.2076 | 0.5 | ||

| GDP | 匹配前 | 9.3535 | 9.2023 | 24.1 | 97.4 |

| 匹配后 | 9.3535 | 9.3574 | −0.6 | ||

| 注:限于篇幅,未列出企业所在地区、年份、行业等变量的匹配平衡性检验结果。 | |||||

(二)是否参加社会保险对企业生存风险的影响检验。基于倾向得分匹配得到的359 848家企业、762 099条样本观察值,采用生存分析方法,首先检验是否参加社保对企业生存风险的影响。表3的核心解释变量,即为反映企业是否为员工缴纳社保费用的二元虚拟变量(Insur)。第(1)列是采用Cox比例风险模型的检验结果,被解释变量即为企业退出市场的风险率。回归结果显示,Insur的系数在1%显著性水平上显著为负,这意味着,整体上企业为职工缴纳社保费用有助于降低其市场退出的风险率。第(2)—(4)列可视为对第(1)列回归结果的稳健性检验,其中第(2)列回归采用生存分析方法中的AFT模型,被解释变量为企业的市场存续时间。结果显示,Insur的系数显著为正,这意味着,企业参加社保有助于提高市场存续时间。这一结果与第(1)列的结果互相印证:企业市场退出风险率的下降,必然意味着市场存续时间的提高,二者理应呈反比,因此符号相反。第(3)列回归采用的是Cloglog离散时间模型,被解释变量为企业是否退出的虚拟变量。结果显示,Insur的系数显著为负,也说明参加社保有助于降低企业的市场退出风险。第(4)列是保留了第(1)列回归之前截尾剔除的极端样本,扩大了样本量,重复进行第(1)列的Cox模型回归,结果与第(1)列相比,所有变量系数的显著性和符号均未发生改变。

| 变量/模型 | (1) | (2) | (3) | (4) |

| Insur | −0.1252***(−22.04) | 0.1264***(28.96) | −0.1438***(−22.98) | −0.1199***(−21.33) |

| TFP | −0.0641***(−22.01) | 0.0830***(38.56) | −0.0781***(−25.36) | −0.0638***(−22.23) |

| Scale | −0.1581***(−54.16) | 0.1526***(69.26) | −0.1823***(−60.32) | −0.1585***(−55.19) |

| Capital | 0.0983***(27.40) | −0.0965***(−35.58) | 0.1163***(30.33) | 0.0993***(28.05) |

| Debt | 0.0050***(17.39) | −0.0049***(−21.06) | 0.0059***(17.89) | 0.0051***(17.81) |

| Age | 0.0112***(35.39) | 0.0001(0.50) | 0.0133***(38.91) | 0.0113***(37.00) |

| GDP | −1.6648***(−8.06) | 1.5465***(10.33) | −1.7919***(−8.07) | −1.5930***(−7.85) |

| 省份、年度与行业固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| −1 470 519.4 | −214 197.8 | — | −1 506 212.7 | |

| N | 762 099 | 762 099 | 762 099 | 778 036 |

| 注:括号内为t值。***、**和*分别表示系数在1%、5%和10%的水平上显著。下表同。 | ||||

由于纳入实证检验的样本已经过PSM筛选,一定程度上排除了内生性问题的干扰,因此表3的结果可初步说明:整体上,企业参加社保有助于降低其市场退出风险、延长存续时间。当然,PSM方法本身依然存在一些局限,为此,本文后续会进行企业社保缴费负担水平对其生存风险的影响检验,进一步验证上述结论。另外,表3的控制变量回归结果显示,企业TFP、资产规模(Scale)、地区GDP等变量与其退出风险率负相关,与存续时间正相关,这符合社会认知常识:TFP越高、资产规模越大的企业,往往具有更强的市场竞争能力,退出风险越小;而宏观GDP的增长意味着经济繁荣,有利于减轻企业的生存压力。企业的资本密集度(Capital)、负债率(Debt)与其退出风险率正相关,与存续时间负相关,这可能是因为资本密集度越高的企业所处的行业竞争压力往往越大(史宇鹏等,2013),而负债率越高的企业往往面临着更大的外部融资约束和内部现金流压力,二者均会导致企业的退出风险加剧。

(三)社保缴费负担对企业生存风险的影响检验。除了关注是否参加社保对企业生存风险的影响,我们还关心企业社保缴费负担水平对其生存风险的影响效果,因此下面将在保持控制变量不变的情况下,以企业实际承受的社保缴费负担作为解释变量,进行生存风险问题的检验。

1. 基准检验。表4第(1)列回归是以企业的实际社保缴费负担(Burden1)作为核心解释变量,进行Cox比例风险模型检验。结果显示,Burden1的系数显著为负,表明整体上企业社保缴费负担的提高反而降低了其市场退出的风险率。这一结果与表3的结论吻合。但第(1)列的回归结果仅反映了社保缴费负担对样本企业的总效应,这一结果又给我们带来新的疑问:从认知常识看,为了企业的生存,不宜让其社保缴费负担无限提高,那么最优社保缴费负担应在什么水平呢?

| 变量/模型 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

| Burden1 | −0.0921***(−3.65) | −0.7667***(−11.62) | 0.1269***(6.43) | 0.9485***(18.28) | −0.9072***(−12.61) | −1.5153***(−8.31) |

| Burden12 | 1.8906***(11.18) | −2.3303***(−17.25) | 2.1784***(11.75) | 4.0543***(7.86) | ||

| Control | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| LogLikelihood | −1 470 707.3 | −1 470 657.8 | −214 552.3 | −214 418.1 | — | — |

| N | 762 099 | 762 099 | 762 099 | 762 099 | 762 099 | 579 442 |

为检验这一问题,在第(2)列回归中,主要解释变量增添了Burden1的二次项。结果发现,Burden1的一次项和二次项的回归系数均极显著,但二者符号相反:一次项系数为负,二次项系数为正。这意味着,在其他因素不变的情况下,社保缴费负担的逐步提高会对企业的市场退出风险率造成先降低、后提高的“U”形影响。究其原因,可能是社保缴费负担对企业劳动产出效率和劳动力投资规模双向作用的结果:在低负担阶段,社保缴费对企业劳动产出效率的促进效应占主导地位,提高缴费负担有助于提升企业的劳动产出效率,进而降低其退出风险;但当社保缴费负担超过某一临界值后,其对劳动力投资规模的抑制效应开始占据主导地位,提高社保缴费负担会导致企业家削减劳动力投资,进而加大了企业的退出风险。这也意味着,仅就降低企业的市场退出风险这一目标而言,社保缴费负担理论上存在一个最优的拐点值。由第(2)列的回归结果估算,样本内以“社保缴费总额/工资总额”计的企业最优社保缴费负担平均约为20.28%。

第(3)—(4)列是AFT模型检验,其中第(3)列仅有Burden1的一次项,第(4)列同时加入其二次项。回归结果显示,Burden1的一次项系数始终显著为正,二次项系数显著为负。这说明,随着Burden1的逐步提高,会对企业的市场存续时间带来先增加、后减少的倒“U”形影响。由于企业的市场存续时间与其退出风险率之间负相关,因此这一结果与第(1)、(2)列的结果互相印证。

第(5)列采用Cloglog离散时间模型,被解释变量即为企业是否退出的虚拟变量。结果显示,Burden1的一次项系数始终显著为负,二次项系数显著为正,也说明了社保缴费负担对企业的退出风险存在先降低、后提高“U”形的影响。

为进一步排除可能存在的内生性问题的影响,第(6)列采用工具变量法进行两阶段最小二乘法(2SLS)回归。选择两个工具变量:第一个是企业所属地区其他企业的平均社保缴费负担,选取这一工具变量的原因是,同地区其他企业的平均社保缴费负担可反映当地社保政策的贯彻力度,会影响该企业的社保缴费水平,但其他企业的社保缴费情况难以直接影响该企业的退出风险,与被解释变量不直接相关。第二个是企业社保缴费负担的一期滞后项,选取该工具变量的原因是,企业明年的社保缴费负担与今年的社保缴费负担密切相关,但明年的社保缴费负担难以直接影响企业今年的市场风险。2SLS的F值远大于Staiger和Stock(1997)提出的10的经验值,可拒绝弱工具变量的假设。2SLS的回归结果显示,Burden1的一次项系数依然显著为负,二次项系数依然显著为正,再一次说明了企业社保缴费负担与其市场退出风险之间的“U”形关系可信。

2. 稳健性检验。接下来,在保持控制变量不变的情况下,通过改变核心解释变量度量方式的办法,对表4的回归结果进行进一步的稳健性检验。结果如表5所示。

| 变量/模型 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

| Burden2 | −0.2832***(−13.71) | −1.0523***(−18.79) | 0.2813***(18.05) | 0.9672***(22.61) | −0.3349***(−15.28) | −4.2775***(−6.76) |

| Burden22 | 1.4386***(15.08) | −1.2891***(−17.36) | 0.0049***(2.71) | 122.8525***(9.49) | ||

| Control | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| LogLikelihood | −1 167 590.1 | −1 167 499.7 | −175 171.3 | −175 032.1 | − | − |

| N | 623 159 | 623 159 | 623 159 | 623 159 | 623 159 | 427 466 |

表5各列回归采用Burden2及其二次项作为核心解释变量,分别重复进行表4各列的回归:(1)、(2)列是Cox模型检验,(3)、(4)列是AFT模型检验,第(5)列是Cloglog离散时间模型检验,第(6)列采用工具变量法与2SLS回归。与表4对应各列中Burden1的回归系数相比,表5中Burden2的一次项、二次项系数的符号与显著性均未改变,这说明即使改变社保缴费负担的度量方式,其对企业市场退出风险率的“U”形影响、对市场存续时间的倒“U”形影响依然稳健成立。由第(2)列结果估算可得,以“社保缴费总额/利润总额”计的企业最优社保缴费负担平均约为36.57%。至此首先验证了本文的假说3。

3. 企业异质性分析。在考察社保缴费负担对企业的平均效应之余,还想了解对不同类型企业的影响差异,因此接下来将从企业不同资产规模与不同经营时间两个维度,检验社保负担带来的差异性影响。

(1)社保缴费负担对不同资产规模企业生存风险影响的差异性检验。按总资产规模将样本企业进行三分位分类,并在控制变量不变的情况下,分别进行实际社保缴费负担(Burden1)的Cox比例风险模型检验。结果如表6所示。

| 变量/模型 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

| Burden1 | −0.0409(−0.91) | −0.9364***(−8.06) | −0.1058**(−2.34) | −0.8813***(−7.50) | −0.1558***(−3.73) | −0.6252***(−5.59) |

| Burden12 | 2.6394***(8.56) | 2.2147***(7.24) | 1.2462***(4.55) | |||

| Control | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| −502 041.7 | −502 014.2 | −434 964.5 | −434 943.6 | −396 264.3 | −396 255.9 | |

| N | 243 486 | 243 486 | 256 436 | 256 436 | 262 177 | 262 177 |

第(1)、(2)列是对资产规模最小1/3分位企业的检验;第(3)、(4)列是对中等规模分位企业的检验;第(5)、(6)列是对最大规模分位企业的检验。从第(2)、(4)、(6)列的回归结果可见,三类企业中Burden1的一次项系数始终显著为负,二次项系数始终显著为正,即社保缴费负担对三类企业的市场退出风险率均呈“U”形影响,再一次证明了表4的基本结论稳健。

由第(2)列的回归结果可见,小规模分位企业中Burden1的拐点值平均约为17.74%;由第(4)列的结果计算,中等企业中Burden1的拐点值平均约为19.90%。这个两值均小于全样本中Burden1的平均拐点值。由第(6)列的回归结果可知,最大规模分位企业中,Burden1的平均拐点值约为25.08%,明显高于全样本的平均拐点值。这意味着,相比于中小企业,大型企业对社保缴费负担的承受能力更强。究其原因,一方面可能是因为大型企业往往具有更多的技术、资源等优势,当其面临社保负担上升的压力时,更容易通过改善产出效率的方式应对不利影响;另一方面,大型企业往往具有更大的市场占有率,这意味着,如果面临同等水平的社保缴费负担,大型企业往往比中小企业的战略收缩空间更大、可坚持经营时间更长。

(2)社保缴费负担对不同经营时间企业生存风险影响的差异性检验。将样本按企业经营时间进行三分位分类,并在回归变量不变的情况下分别进行Cox比例风险模型检验。结果见表7。

| 变量/模型 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |

| Burden1 | −0.0500(−1.00) | −1.0076***(−7.77) | −0.1055**(−2.33) | −0.9326***(−8.00) | −0.1195***(−3.10) | −0.7021***(−6.83) |

| Burden12 | 2.8060***(8.23) | 2.3829***(7.82) | 1.5622***(6.15) | |||

| Control | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| −425 146.0 | −425 120.2 | −449 735.3 | −449 711.2 | −473 043.6 | −473 028.6 | |

| N | 247 493 | 247 493 | 262 140 | 262 140 | 252 466 | 252 466 |

第(1)、(2)列回归的样本是经营时间最短1/3分位的企业;第(3)、(4)列样本的经营时间居中;第(5)、(6)列样本的经营时间最久。第(2)、(4)、(6)列回归结果显示,核心解释变量Burden1的一次项系数均显著为负,二次项系数均显著为正,再一次证明了社保缴费负担对企业退出风险率的“U”形影响稳健成立。但不同经营时间企业中Burden1的拐点值有所差异:经营时间最短1/3分位企业中,Burden1的平均拐点值最小,约为17.95%;经营时间最长1/3分位企业中,Burden1的平均拐点值最大,约为22.47%。这意味着,在控制其他因素的情况下,经营时间越长的企业对社保缴费负担的承受能力越强。这可能是因为,经营时间长的企业往往具有更多的市场经验,应对成本上升的办法更为丰富;同时,企业的退出行为往往意味着需要放弃一些长期积累所得的品牌价值、客户资源等,这会导致经营时间长的企业在退出时往往面临着比新企业更大的沉默成本,因此,在同等水平的社保缴费负担下,老企业往往比新企业对市场退出的选择更为谨慎。

(四)社保缴费负担影响企业生存风险的机制检验。根据前文的理论分析,社保缴费负担之所以会对企业的生存风险产生显著影响,可能是由于对企业劳动产出效率的促进效应和对劳动力投资规模的抑制效应共同作用的结果。为验证这一假说,将在保持主要控制变量不变的情况下,采用差分GMM方法,通过对(4)式动态面板模型的估计,分别检验社保缴费负担对企业劳动产出效率(LOE)和劳动力投资规模(Labor)的影响。

表8第(1)、(2)列回归的被解释变量即为LOE。第(1)列回归中,核心解释变量为Burden1,结果显示,Burden1的系数显著为正,说明在其他因素不变的情况下,企业社保缴费负担的提高会导致其劳动产出效率的上升,这符合本文的理论预期。第(2)列回归是更换核心解释变量的度量方式,以便对第(1)列回归进行稳健性检验,结果发现,核心解释变量更换成Burden2之后,其系数依然显著为正。两列回归扰动项差分的序列自相关检验结果AR(2)均支持不存在二阶序列自相关的假设,且Sargan过度识别检验的结果也不能拒绝工具变量有效性的原假设,说明模型的设定较为合理、工具变量有效,估计结果值得信赖。至此验证了本文的理论假说1。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |

| Burden1 | 0.4256*** | −0.2623*** | ||

| (7.35) | (−2.96) | |||

| Burden2 | 0.6263*** | −0.2057** | ||

| (6.42) | (−2.38) | |||

| L1.LOE | 0.0047*** | −0.0086*** | ||

| (2.63) | (−3.31) | |||

| L1.Labor | 0.5116*** | 0.2470*** | ||

| (22.68) | (7.67) | |||

| Control | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 162 947 | 115 122 | 303 969 | 210 087 |

| AR(2) | 0.6509 | 0.3106 | 0.3818 | 0.2068 |

| Sargan | 0.5310 | 0.8531 | 0.5321 | 0.8528 |

第(3)、(4)列回归的被解释变量为Labor。第(3)列的核心解释变量为Burden1,第(4)列换为Burden2进行稳健性检验。两列结果显示,核心解释变量的回归系数始终显著为负,意味着企业社保缴费负担的上升会导致劳动力投资规模的下降,与前文的理论预期一致。同时,两列回归方程均通过了二阶序列自相关检验与Sargan过度识别检验,说明估计结果可信。至此验证了本文的理论假说2。

六、结论与政策建议

本文利用《中国工业企业数据库》(2003—2008年)的微观数据,运用PSM方法、Cox比例风险模型、AFT模型、Cloglog模型等生存分析方法,实证检验了参加社保和社保缴费负担水平对我国企业市场退出风险率、存续时间的影响程度,并运用动态面板模型和GMM方法分别检验了劳动产出效率与劳动力投资规模在这一影响过程中的渠道作用,主要得出以下结论:

第一,企业的社保缴费负担对其市场退出风险率呈“U”形影响,对其市场存续时间呈倒“U ”形影响,这是社保缴费负担对企业劳动产出效率的促进效应和对劳动力投资规模的抑制效应共同作用的结果。具体而言,在低负担阶段,提高社保缴费水平有助于促进企业的劳动产出效率,降低其退出风险;但当社保缴费负担达到一定程度后继续提高,其对劳动力投资规模的抑制效应将会导致企业的退出风险增大、存续时间减少。本文利用大样本数据估算的企业最优实际社保缴费负担,以“社保缴费总额/工资总额”计,平均约为20.28%;以“社保缴费总额/利润总额”计,平均约为36.57%。当然,不同类型的企业有所差异。第二,样本内,整体上我国企业的实际社保缴费负担并未抑制其生存。虽然我国企业的法定社保缴费率相对较高,但实际社保缴费负担整体上并未高到抑制大部分企业生存的程度,这一方面是因为样本企业普遍存在少缴、漏缴社保费用的现象,实际承受的社保缴费负担明显低于其法定社保费率;另一方面是因为适当为职工缴纳社保,会促进企业的劳动产出效率,提高其长期市场竞争能力,降低退出风险。第三,企业异质性检验发现,不同类型企业对社保缴费负担的承受能力有所差异。整体上,中小企业的承受能力弱于大型企业;新企业的承受能力弱于经营时间较久的企业。

根据上述结论,本文提出以下政策主张:

第一,我国企业的法定社保缴费率有下调的必要;社保政策的执行力度有待加强。仅就降低企业的退出风险这一目标而言,本文运用大样本数据估算的企业最优社保缴费率平均约为20.28%,但目前我国除广东等个别地区外,绝大多数地区的企业法定社保缴费率超过25%(朱云飞等,2016),因此本文认为,我国大多数地区的企业法定社保缴费率有下调的必要。但本文同时发现,样本内企业的社保费用普遍存在少缴现象,平均实际社保费率不但远低于法定费率,也低于估算的平均最优费率。从近期文献看,企业少缴社保费用的现象至今依然广泛存在,因此本文认为,为保障我国社保制度的公平性、可持续性,有必要在下调法定社保费率的同时,规范征缴程序,提高缴费工作的信息化、标准化水平,提高缴费稽查率,加强我国社保法规在企业部门的贯彻力度。第二,切实落实政府对中小企业、初创企业的帮扶政策。中小企业、初创企业对社保缴费负担的承受能力相对更弱,这是社会共识,也得到本文实证结果的验证。一国的社保制度肩负着促进社会公平的政策目标,不宜出台针对不同类型企业的差别化费率政策,但为适当减轻社保缴费负担对中小企业、初创企业的不利影响,可对这两类企业采取其他税费减免等帮扶措施。长期以来,我国各级政府一直重视对中小企业和初创企业的保护,业已出台诸多专项税费优惠和补贴政策,下一步的关键在于通过降低门槛、简化流程、优化服务等措施,加强既有帮扶政策的落实。第三,降低企业生存风险的关键在于提高其内生动能。本文的回归结果显示,影响我国企业生存风险的因素较为复杂,除了社保缴费负担这种宏观政策因素外,还有 TFP 、资产规模、负债率、资本密集度等企业自身因素,因此仅就改善我国广大企业的生存状况这一目标而言,我们必须意识到,政府降费措施的总体效果毕竟有限,替代不了企业自身创新与升级的作用。我国企业应在强化风险意识的基础上,加快技术创新,完善内部管理,降低债务杠杆,加大投资规模,提升投资产出效率,积极应对当前的市场竞争压力。

① 生存函数S(t)是指样本企业存活时间超过时刻t的概率。倘若数据不存在右归并,则S(t)的估计量可定义为存活时间超过时刻t的企业数目占样本总量的比例,但在数据存在右归并的情况下,该方法并不适用,一般用Kaplan-Meier估计量替代。

| [1] | 白重恩, 吴斌珍, 金烨. 中国养老保险缴费对消费和储蓄的影响[J]. 中国社会科学, 2012(8): 48–71. |

| [2] | 鲍宗客. 创新行为与中国企业生存风险: 一个经验研究[J]. 财贸经济, 2016(2): 85–99,113. DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2016.02.039 |

| [3] | 程欣, 邓大松. 企业社保投入是成本还是投资? ——基于" 中国企业−劳动力匹配调查”(CEES)的新发现[J]. 人口与经济, 2018(5): 113–126. |

| [4] | 封进. 中国城镇职工社会保险制度的参与激励[J]. 经济研究, 2013(7): 104–117. DOI:10.3969/j.issn.1002-5863.2013.07.048 |

| [5] | 葛结根. 社会保险缴费对工资和就业的转嫁效应——基于行业特征和经济周期的考察[J]. 财政研究, 2018(8): 93–104. |

| [6] | 贺建风, 张晓静. 劳动力成本上升对企业创新的影响[J]. 数量经济技术经济研究, 2018(8): 56–73. |

| [7] | 康传坤, 楚天舒. 人口老龄化与最优养老金缴费率[J]. 世界经济, 2014(4): 139–160. |

| [8] | 林炜. 企业创新激励: 来自中国劳动力成本上升的解释[J]. 管理世界, 2013(10): 95–105. |

| [9] | 林治芬. 社会保障政策与就业联动的实证分析[J]. 财贸经济, 2005(6): 55–60. |

| [10] | 刘钧. 社会保险缴费水平的确定: 理论与实证分析[J]. 财经研究, 2004(2): 73–79. DOI:10.3969/j.issn.1001-9952.2004.02.009 |

| [11] | 刘苓玲, 慕欣芸. 企业社会保险缴费的劳动力就业挤出效应研究——基于中国制造业上市公司数据的实证分析[J]. 保险研究, 2015(10): 107–118. |

| [12] | 马双, 孟宪芮, 甘犁. 养老保险企业缴费对员工工资、就业的影响分析[J]. 经济学(季刊), 2014(3): 969–1000. |

| [13] | 毛其淋, 盛斌. 中国制造业企业的进入退出与生产率动态演化[J]. 经济研究, 2013(4): 16–29. DOI:10.3969/j.issn.1672-6995.2013.04.006 |

| [14] | 申广军, 陈斌开, 杨汝岱. 减税能否提振中国经济? ——基于中国增值税改革的实证研究[J]. 经济研究, 2016(11): 70–82. DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2016.11.028 |

| [15] | 沈永建, 范从来, 陈冬华, 等. 显性契约、职工维权与劳动力成本上升: 《劳动合同法》的作用[J]. 中国工业经济, 2017(2): 117–135. |

| [16] | 史宇鹏, 和昂达, 陈永伟. 产权保护与企业存续: 来自制造业的证据[J]. 管理世界, 2013(8): 118–125. |

| [17] | 苏中兴. 基本养老保险费率: 国际比较、现实困境与改革方向[J]. 中国人民大学学报, 2016(1): 20–27. |

| [18] | 孙雅娜, 边恕, 穆怀中. 行业收入差异的养老保险最优企业缴费率的分析[J]. 人口与经济, 2009(5): 91–96. |

| [19] | 王雷. 劳动力成本、就业保护与企业技术创新[J]. 中国人口科学, 2017(1): 71–80. |

| [20] | 汪润泉, 金昊, 杨翠迎. 中国社会保险负担实高还是虚高? ——基于企业和职工实际缴费的实证分析[J]. 江西财经大学学报, 2017(6): 53–63. |

| [21] | 杨灿明. 减税降费: 成效、问题与路径选择[J]. 财贸经济, 2017(9): 5–17. DOI:10.3969/j.issn.1002-8102.2017.09.001 |

| [22] | 于娇, 逯宇铎, 刘海洋. 出口行为与企业生存概率: 一个经验研究[J]. 世界经济, 2015(4): 25–49. |

| [23] | 赵静, 毛捷, 张磊. 社会保险缴费率、参保概率与缴费水平——对职工和企业逃避费行为的经验研究[J]. 经济学(季刊), 2016(1): 341–372. |

| [24] | 郑秉文. 中国社会保障制度60年: 成就与教训[J]. 中国人口科学, 2009(5): 2–18. |

| [25] | 朱云飞, 尹福禄, 王帆. 降低企业社保费负担面临的多重困难及政策建议——以河北省为例[J]. 社会保障研究, 2016(6): 49–54. DOI:10.3969/j.issn.1674-4802.2016.06.007 |

| [26] | Acemoglu D. Technical change, inequality, and the labor market[J]. Journal of Economic Literature, 2002, 40(1): 7–72. DOI:10.1257/jel.40.1.7 |

| [27] | Boeri T, Boersch-Supan A, Tabellini G. Pension reforms and the opinions of European citizens[J]. The American Economic Review, 2002, 92(2): 396–401. DOI:10.1257/000282802320191688 |

| [28] | Disney R, Haskel J, Heden Y. Entry, exit and establishment survival in UK manufacturing[J]. Journal of Industrial Economics, 2003, 51(1): 91–112. DOI:10.1111/joie.2003.51.issue-1 |

| [29] | Esteve-Pérez S, Sanchis-Llopis A, Sanchis-Llopis J A. A competing risks analysis of firms’exit[J]. Empirical Economics, 2010, 38(2): 281–304. DOI:10.1007/s00181-009-0266-x |

| [30] | Falck O. Survival chances of new businesses: Do regional conditions matter?[J]. Applied Economics, 2007, 39(16): 2039–2048. DOI:10.1080/00036840600749615 |

| [31] | Hicks J R. Annual survey of economic theory: The theory of monopoly[J]. Econometrica, 1935, 3(1): 1–20. DOI:10.2307/1907343 |

| [32] | Iturbe-Ormaetxe I. Salience of social security contributions and employment[J]. International Tax and Public Finance, 2015, 22(5): 741–759. DOI:10.1007/s10797-014-9322-3 |

| [33] | Kleinknecht A. Is labour market flexibility harmful to innovation?[J]. Cambridge Journal of Economics, 1998, 22(3): 387–396. DOI:10.1093/oxfordjournals.cje.a013723 |

| [34] | Lai Y C, Masters S. The effects of mandatory maternity and pregnancy benefits on women’s wages and employment in Taiwan, 1984-1996[J]. ILR Review, 2005, 58(2): 274–281. DOI:10.1177/001979390505800206 |

| [35] | Mares I. Firms and the welfare state: When, why, and how does social policy matter to employers? [A]. Hall P A, Soskice D. Varieties of capitalism: The institutional foundations of comparative advantage[C]. Oxford: Oxford University Press, 2001. |

| [36] | Marquetti A. Do rising real wages increase the rate of labor-saving technical change? Some econometric evidence[J]. Metroeconomica, 2004, 55(4): 432–441. DOI:10.1111/meca.2004.55.issue-4 |

| [37] | Nyland C, Smyth R, Zhu C J. What determines the extent to which employers will comply with their social security obligations? Evidence from Chinese firm-level data[J]. Social Policy and Administration, 2006, 40(2): 196–214. DOI:10.1111/spol.2006.40.issue-2 |

| [38] | Ooghe E, Schokkaert E, Flechet J. The incidence of social security contributions: An empirical analysis[J]. Empirica, 2003, 31(2): 81–106. |

| [39] | Romer P M. Increasing returns and long-run growth[J]. Journal of Political Economy, 1986, 94(5): 1002–1037. DOI:10.1086/261420 |

| [40] | Rosenbaum P R, Rubin D B. Constructing a control group using multivariate matched sampling methods that incorporate the propensity score[J]. The American Statistician, 1985, 39(1): 33–38. |

| [41] | Staiger D, Stock J H. Instrumental variables regression with weak instruments[J]. Econometrica, 1997, 65(3): 557–586. DOI:10.2307/2171753 |

| [42] | Summers L H. Some simple economics of mandated benefits[J]. The American Economic Review, 1989, 79(2): 177–183. |

| [43] | Yang Q G, Temple P. Reform and competitive selection in China: An analysis of firm exits[J]. Structural Change and Economic Dynamics, 2012, 23(3): 286–299. DOI:10.1016/j.strueco.2012.04.004 |

| [44] | Zhang J, Zhang J S. Optimal social security in a dynastic model with investment externalities and endogenous fertility[J]. Journal of Economic Dynamics and Control, 2007, 31(11): 3545–3567. DOI:10.1016/j.jedc.2006.12.005 |