2019第45卷第6期

一、引 言

财政收入是地方政府安排财政支出和供给公共服务的资金来源。自1994年分税制改革以来,财权上移而事权不变甚至下移,地方财政捉襟见肘。越到基层,财权和事权不对称的问题越突出,已成为制约地方政府公共服务供给能力的重要因素(贾康和白景明,2002)。财政收支不平衡的压力也可能影响地方政府的支出决策,促使地方政府支出向生产建设性支出倾斜,进而忽视社会性公共品的供给(Bardhan和Mookherjee,2006),而地区间竞争压力会进一步导致地方政府的生产性支出偏向加剧(李永友和张子楠,2017)。作为调整中国央地财政关系的核心工具,财政转移支付制度在缩小地区间经济发展差距和实现地区间公共服务均等化等方面都发挥了重要作用。然而,当前中国转移支付制度中存在的问题也十分明显,除了转移支付结构不太合理之外,转移支付预算管理过程中的潜在问题也常被文献提及。尤其是预算编制中资金分配方式的随意性和隐蔽性(安体富,2007;伏润民等,2011;范子英和李欣,2014)、预算执行中的截留、挤占和挪用(马光荣等,2016)以及预算资金使用缺乏有效监督(王瑞民和陶然,2017)等问题,直接导致了转移支付的效果偏离预期。因此,近年来中央持续重视如何规范转移支付制度。2014年8月修订的新《预算法》对转移支付规则进行了明确规范,2015年初出台的《国务院关于改革和完善中央对地方转移支付制度的意见》对改革和完善中央对地方转移支付制度做出了全面部署。同年,为进一步加强中央对地方专项转移支付的管理,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性,财政部重新制定了《中央对地方专项转移支付管理办法》。

转移支付如何影响地方政府行为?这与中国目前地方政府“重建设、轻民生”的财政支出偏向有何联系呢?一方面,转移支付会刺激地方财政支出规模的扩张。尽管地区财力得到改善,但地方政府并没有将转移支付与本地税收当作相同的财政收入同等对待。较于本级税收收入,一般性转移支付对地方政府公共支出增长的刺激作用更强(Gramlich和Galper,1973),学术界认为这种“粘蝇纸效应”是转移支付导致地方支出规模持续膨胀的关键所在。现实中,这一效应不仅存在于西方国家(Hines和Thaler,1995;Brennan和Pincus,1996),以中国为样本的研究也有类似发现(范子英和张军,2010;付文林和沈坤荣,2012)。特别地,毛捷等(2015)的研究指出,“价格效应”是转移支付促使中国地方政府支出较快增长的关键因素。①另一方面,财力改善还可能扭曲地方政府的财政支出行为。作为弥补落后地区财政缺口、调节政府间收入分配的重要工具,转移支付制度设计的核心目的是为了更好地保障落后地区地方政府提供民众所需公共物品的能力,实现地区间公共服务均等化。在良好的制度设计下,转移支付确实可以降低地方政府增加经济性公共品的边际收益,增加有利于本地居民的社会性公共品供给(Hindriks等,2008;Weingast,2009)。然而,在对地方政府支出选择的约束方面,中国现行的转移支付制度并没有发挥显著作用,反而进一步加剧了支出结构的扭曲(尹恒和朱虹,2011;付文林和沈坤荣,2012;李永友和张子楠,2017)。

尽管有关转移支付对地方政府支出行为的研究已较为丰富,但其中对转移支付不确定性作用的关注却并不多。这种不确定性直接来源于转移支付预算管理制度上的不规范,相关研究的不足将可能直接导致政府官员和学术界无法认清中国当前转移支付制度问题的全貌,无益于现代财政制度的顺利构建。需要特别说明的是,参照王小龙和余龙(2018)的做法,后文将这种不确定性亦称为“波动”,两者无差异。

在我国财政纵向失衡问题突出的背景下,转移支付已然成为地方政府的重要财力来源。从理论上来讲,转移支付波动在很大程度上意味着地方财政收入的不稳定以及地方政府预算约束的硬化,无疑将阻碍地方更好地实现自身目标。为了应对这种财政收入的不稳定性,地方政府可以通过调整收入和支出行为两种方式进行化解。首先,财力不稳定会激发地方政府增加自身可用财政收入的财政激励,通过培育自身税源以增强自有财力的规模,而财源增长同时还意味着GDP和财政收入增长,使得地方政府在与其他地方政府的“晋升锦标赛”中占据优势。除此之外,中国现行的税制在其产生伊始便存在着“宽打窄用”的特点,这也是中国目前法定税率和实际税负存在很大差别及税收征管力度存在巨大“征管空间”的重要原因。②税收“征管空间”的存在使得地方政府在面对财政收入风险时,可以通过加强税收征管的方式来减少风险(Chen,2017;王小龙和余龙,2018)。其次,财力不稳定会导致地方政府调整自身的支出行为。即从支出规模和支出结构两个方面来进行调整。财政支出的刚性特征几乎是全世界普遍的财政现象,这意味着短期内地方政府想要缩减财政支出规模是非理性和不可行的。此时,在支出规模调整空间受限的情况下,改变支出结构,尤其是通过增加财政支出中基础建设等生产性支出比重,进而促进地区GDP和财政收入的增长自然就成为了各个地方政府更为现实的选择。

区别于以往文献,本文从不确定性的分析视角出发,探讨转移支付波动对财政支出偏向的影响,以期进一步补充现有文献。本文可能的边际贡献在于:第一,扩展了Cai和Treisman(2005)、马光荣等(2016)的研究,尝试将转移支付波动纳入影响地方政府支出决策的分析框架,系统分析了转移支付波动影响地方财政支出偏向的理论机理。第二,利用样本量较大的县级数据构建面板数据模型实证考察了转移支付波动与地方财政支出偏向之间的关系,并区分一般性转移支付和专项转移支付,同时还探讨了两者关系在不同财政自给率政府之间的异质性,以期为完善中国转移支付制度提供决策参考和依据。第三,通过控制经济增长波动率,排除了“经济增长波动导致地方财政支出结构改变”这一潜在竞争性假说的干扰,使得估计结果更加干净,结论更有说服力。

二、制度背景与特征事实

(一)中国转移支付制度的演进。任何一个现代的先进国家,只要其有两个层次以上的政府,并且下级政府间存在较大的区域财政能力差距,都会有不同形式的政府间纵向和横向转移支付。应当说,我国当前的转移支付制度始于1994年的分税制财政体制改革,这次改革重新划分了中央和地方政府间的财权,增强了中央政府的宏观调控和政策导向能力,但这是以地方财政让渡一部分财力为代价的。③为了保障地方政府的既得利益不受损害,确保新财政体制改革的顺利推进,在充分借鉴国外经验的基础上,中国对当时政府间财政转移支付数量和形式进行了重新调整。除保留中央财政对地方的定额补助、专项补助和地方上解外,国家财政根据当时央、地政府之间固定收入范围和数量变动的新情况,特别建立了中央财政对地方财政的税收返还制度。

此外,为了让地方政府有足够的财力完成相应的公共服务供给责任,中国还逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。其中,财力性转移支付旨在弥补财政实力薄弱地区的财力缺口,均衡地区间财力差距,实现地区间基本公共服务能力的均衡化。④财力性转移支付是上级政府让渡给相对落后的下级政府的支出补助,且该补助通常没有被指定具体的支出方向,所以得到拨款的地方政府可以自主安排。专项转移支付是中央财政为实现特定的宏观政策和事业发展目标,以及对委托地方政府代理的一些事务或中央地方共同承担事务进行补偿而设立的补助资金。绝大部分的专项转移支付在下达时就已经被指定了明确的用途,地方政府也必须按规定的用途使用。在2009年,中央重新调整和归并了对地方的财政转移支付形式。从此,我国的财政转移支付制度只包括税收返还、一般性转移支付和专项转移支付三大形式。⑤

分税制改革后,在“财权不断上移,事权不断下移”的中国式分权背景下,地方财政收支矛盾日益严重,导致转移支付占地方财政收入的比重不断上升。根据统计资料,中央对地方政府的转移支付总量从1994年的约497亿元增加至 2017年的57 000多亿元。进一步,地方财政收入中转移支付的比重也随之逐年提高,从1994年的10.57%升到2017年的36.44%。相比之下,税收返还占比由1994 年的40.25%降至2017年的5.13%。⑥转移支付不仅在规模上不断增加,在结构上也发生了巨大变化,一般性转移支付和专项转移支付比重分别从1994年的2.89%和7.68%提高至2017年的22.45%和13.98%。⑦

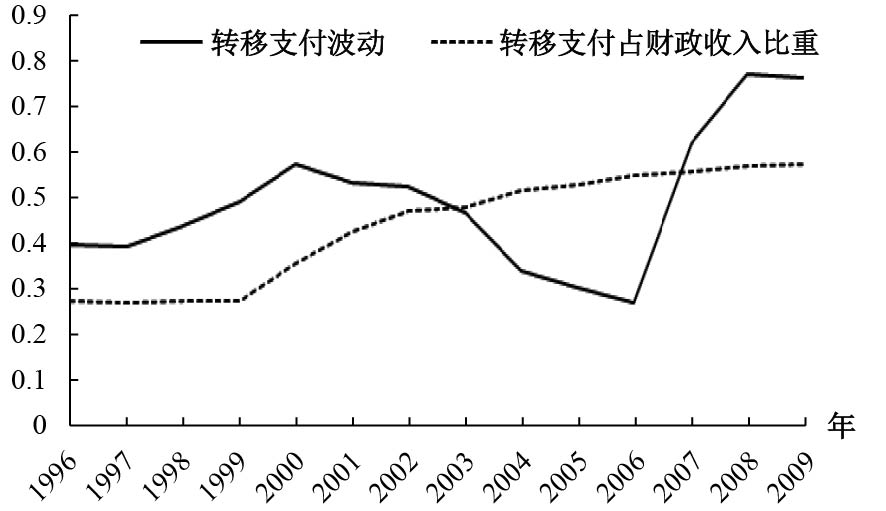

(二)转移支付波动产生的原因。越是基层的政府对转移支付的依赖度越高。在“财权上移、事权下放”的过程中,县级政府获得转移支付规模的不断扩张无疑是导致其波动的一个可能因素。除此之外,转移支付预算管理制度的不规范也是转移支付产生波动的重要原因。作为财政支出的基本形式之一,制度的规范透明本应是转移支付预算管理的内在要求,然而现行制度却仍然存在诸多缺陷与不足。首先,专项转移支付规模巨大,分配方式不够规范透明。专项转移支付通常以项目的形式下达,使用时需要地方部门逐级向上申请,再由相应的中央职能部门负责审批。因此,专项转移支付分配的不确定性较大,也比较容易受到政治、经济和人为因素的影响(范子英和李欣,2014)。在预算执行中,突然新增下达转移支付的情况也经常出现。而中国恰恰存在着规模巨大的专项转移支付,2011年之前专项转移支付数额占转移支付总规模的比重甚至一度保持在50%以上。其次,尽管一般性转移支付主要按照因素法进行分配,但其中依旧存在很多不规范的问题。标准财政收入和标准财政支出有很大的主观判断性,指标的选择也有待进一步改进(安体富,2007)。此外,由于中国省以下各级地方政府之间的权责不明确,省以下一般性转移支付的分配标准和分配依据更是不具体、不科学,每个县(市、区)级政府难以根据标准公式测算和印证上级拨付转移支付资金的准确性,造成部分县(市、区)在不同年度的一般性转移支付金额波动较大(伏润民等,2011)。再者,在中国多级政府体系中,存在着严重的上级政府对转移支付的截留问题。在自上而下的资金流动过程中,中央政府的资金通常并不能顺利达到基层政府。上级地方政府“雁过拔毛”,截留了本应拨付给下级政府的转移支付,导致下级政府的转移支付数量出现一定不确定性。最后,转移支付预算执行过程缺乏有效的监督。除了前文提及的上下级政府间的纵向责权利不明确,当前我国同级政府内部各部门之间横向责权利也同样缺乏有效的责任分配机制,责任主体的不确定性意味着监督无法有效实现。此外,由于监督手段与方式的科学性、信息获取的及时性、监督主体间配合的协同性等方面也都存在问题,导致转移支付资金监督体系并不完善、监督力度不足。如图1所示,县级转移支付波动在样本期间内呈现出先上升后稳步下降再上升的趋势,出现了一定程度的反复性。⑧

三、理论框架

为阐明转移支付波动如何影响地方财政支出偏向,借鉴Cai和Treisman(2005)以及马光荣等(2016)的理论模型并纳入转移支付波动,本文构建了一个简单的拓展理论框架。该模型的基本逻辑在于:财政转移支付资金是地方政府财政收入的重要组成部分,当地方政府获得的转移支付规模出现波动时,地方政府财政收入也相应出现不确定性,从而导致地方政府的期望效用出现损失。在这种情况下,为了弥补转移支付波动带来的效用损失,地方政府有激励以增加公共支出中生产性支出比重的方式谋求促进地方经济发展和财政收入的增长,最终实现财政收入的相对稳定和自身期望效用的最大化。

(一)基本假设。假设一个国家由N个地方政府组成,每个地方政府的财政支出包含两个部分,即生产性支出Gi和福利性支出Hi。其中,生产性支出可以提高本地的全要素生产率直接进入生产过程,而福利性支出不具有这一功能。不失一般性,假定地区生产函数符合Cobb-Douglas形式,具体表现为:

现实中,地方政府不仅追求本地产出水平的最大化,也会关注当地居民的福利水平。为此,本文将地方政府的效用函数U设定为如下拟线性的形式:

随后,以一般性转移支付为例,假定中央政府分配转移支付的方式为:

(二)模型求解与分析。本文框架的博弈规则为:转移支付分配方案由中央政府事先决定,地方政府在得知分配方案的基础上,确定生产性公共产品的供给数量Gi来实现自身效用的最大化,投资者在地区间进行投资Ki。假定资本在地区间是完全自由流动的,可以预期各地区的资本收益率r在均衡状态下理应相等。结合地区生产函数,不难得到如下均衡方程:

不同于既有文献将转移支付Si视为恒定值,本文重点考察转移支付波动如何影响地方政府的财政支付偏向。基于此,借鉴Han和Qiu(2007)的思路,设定转移支付Si是随机变量,服从均匀分布P=[p1, p2]且均值为p。此时,地区政府面临的优化问题为:

进一步,考虑另一种情形,假定转移支付Si服从均匀分布Q=[q1, q2],均值为p且

四、计量模型、指标选取与数据来源

(一)计量模型。借鉴以往研究的做法(付文林和沈坤荣,2012;李永友和张子楠,2017;王小龙和余龙,2018),本文的计量模型设定形式如下:

| $ e x p_{i t}=\alpha_{0}+\alpha_{1} t f_{i t}+\theta X_{i t}+\alpha_{i}+\delta_{t}+\mu_{p t}+\epsilon_{i t} $ | (1) |

其中,exp为县(市、区)的财政支出偏向;tf为核心解释变量,代表i县(市、区)第t年的转移支付波动程度;X为一系列县级层面的控制变量,包括县(市、区)财政自主度、财政支出规模、财政转移支付规模、财政供养人口规模以及经济增长波动率;αi为县级政府的固定效应,可以在一定程度上控制各县(市、区)不随时间变化因素对财政支出结构变化的影响;δt为时间固定效应,可以在一定程度上控制与时间因素相关的政策变动所带来的财政支出结构变动。同时,由于各省份财政制度存在比较大的差异,省以下转移支付制度及其具体执行也各不相同,为了降低省份层面政策变动对县级政府财政支出结构变动的影响,进一步加入了省份与年份的双向固定效应,用μpt表示。

值得强调的是,本文对经济增长波动率进行了控制。加入该控制变量的主要原因在于:一个地区获得的转移支付规模同其经济发展息息相关,所以转移支付波动很有可能会受到地区经济增长波动的影响,而理论和实践又表明生产性财政支出是各个国家调控经济波动的主要手段。当经济增长出现波动时,政府往往会相机地通过改变其财政支出行为以实现宏观经济的稳定(Auerbach,2009),且政府支出行为的周期性特征在落后地区表现得尤为突出(贾俊雪等,2012)。因此,在证明转移支付波动会影响地方财政支出决策时,本文不得不排除的一个竞争性假说就是“地区宏观经济波动导致了地方财政结构发生改变”。

除此之外,转移支付波动可以细分为两种不同情形,分别对应于转移支付规模减少和转移支付规模增加带来的波动加剧。然而,无论转移支付规模如何变化,地方政府的财政支出行为均会受到影响(付文林和沈坤荣,2012;马光荣等,2016)。基于此,为剔除转移支付规模变动对财政支出偏向的影响,本文还在回归模型中控制了转移支付规模。通过这一模型设定形式确保计量模型(1)识别得到的财政支付偏向改变更多是由于转移支付波动本身而非转移支付规模变动带来的。特别地,由于同时控制了经济增长波动率和转移支付规模,使得本文聚焦的转移支付波动主要是由预算管理不规范产生的。事实上,在控制宏观经济环境的基础上,无论转移支付规模增加还是转移支付规模减少都是预算管理不规范的突出表现。

(二)变量定义。本文被解释变量为财政支出偏向,参照尹恒和朱虹(2011)及范庆泉等(2015)的研究,用该县(市、区)基本建设支出、农林水利和气象支出之和占一般预算支出的比重进行衡量。⑪在一般情况下,地方财政支出中生产性支出占比越高,说明地方政府越偏向于发展本地经济,进而忽略民生公共服务的供给。进一步,本文借鉴以往研究的做法(Huang等,2015;王小龙和余龙,2018),采用移动标准差衡量波动对转移支付不确定性进行测度,度量方式为一个县(市、区)当年以及过去两年共计三年的转移支付增长率的标准差。此外,控制变量在本文中的度量方式依次为:用一般预算收入与一般预算支出的比值衡量财政自主度,用一般预算支出占当年GDP的比值衡量财政支出规模,用转移支付规模占一般预算收入的比重来衡量转移支付规模,用财政供养人口的自然对数来衡量财政供养人口规模,用当年与过去两年的实际GDP增长率标准差来衡量经济增长波动率。

(三)数据来源。本文县级层面的数据来源于财政部预算司和国库司编制的《全国地市县财政统计资料》(1998—2007年),该统计资料中包含了较为丰富的省、市、县三级政府的财政收支数据和部分经济社会发展数据,考虑到研究的需要和数据可得性,最终将样本期间确定为2000—2006年。针对原始数据中可能存在的问题,本文进行了如下处理:第一,剔除各分项财政支出规模之和大于财政总支出的样本;第二,对主要变量进行了前后各0.5%的缩尾处理,以避免样本异常值对回归结果造成的干扰;第三,为了消除通货膨胀因素的干扰,将所有名义指标根据各省各年CPI指数平减到2000年的固定价格水平。按照上述步骤处理后,最终得到样本期间内近2万个观测值,涉及2 859个县级行政单位。⑫

五、实证结果与分析

(一)基准回归结果。表1汇报了基准回归结果。为说明估计结果的稳健性,本文逐步增加控制变量。容易看出,无论采用何种形式的模型设定,转移支付不确定性的回归系数均显著为正,这表明转移支付波动对地方政府生产性支出偏向存在显著促进作用。特别地,当纳入经济增长波动率和省份年份双向固定效应后,转移支付波动的系数虽然出现一定程度的降低,但其影响方向及其显著性水平并没有发生变化。以第4列为例,转移支付不确定性的系数为0.0078,即转移支付增长率每增加1个标准差,地方生产性支出占比将上升0.78%。此外,财政支出规模、转移支付规模和经济增长波动率的回归系数显著为正,财政自由度的回归系数显著为负,而财政供养人口规模未通过显著性检验。考虑到控制变量的回归系数十分稳健,下文不再赘述。

| 变量 | 被解释变量:财政支出偏向 | |||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 转移支付波动 | 0.0080***(0.0013) | 0.0076***(0.0014) | 0.0073***(0.0013) | 0.0078***(0.0013) |

| 财政自主度 | −0.0277***(0.0058) | −0.0220***(0.0069) | ||

| 财政支出规模 | 0.0558***(0.0065) | 0.0437***(0.0060) | ||

| 转移支付规模 | 0.0033***(0.0004) | 0.0025***(0.0003) | 0.0016***(0.0004) | |

| 财政供养人口规模 | −0.0003(0.0039) | −0.0032(0.0041) | ||

| 经济增长波动率 | 0.0010**(0.0004) | 0.0023***(0.0005) | 0.0016***(0.0005) | |

| 常数项 | 0.1016***(0.0011) | 0.0961***(0.0013) | 0.1073***(0.0357) | 0.1171***(0.0392) |

| 县域固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 年份固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 省份年份固定效应 | 否 | 否 | 否 | 是 |

| 观测值 | 18 617 | 17 950 | 17 718 | 17 718 |

| 调整R2 | 0.091 | 0.111 | 0.127 | 0.263 |

| 注:括号内为稳健标准误;*、**、***分别表示在10%、5%、1%水平上显著。下表同。 | ||||

(二)内生性讨论。考虑到本文在衡量转移支付时使用了当期转移支付,为减少内生性问题对估计结果带来的偏误,借鉴已有文献(王小龙和余龙,2018),选取同一地级市其他县(市、区)上一期的转移支付波动均值作为该县(市、区)转移支付波动的工具变量。一般而言,同一地级市内相邻地区上一期的转移支付波动不会影响本地当期的财政支出结构,同时由于面临类似的产业结构和地理位置等禀赋特征,又与该县转移支付波动具有一定的相关性,在理论上满足工具变量对相关性和外生性的要求。表2第1和2列汇报了2SLS估计结果。第一阶段回归结果显示,F值明显大于10,在一定程度上可排除弱工具变量的可能性,显著为正的工具变量回归系数证实了其与核心解释变量的相关性。进一步,第二阶段回归结果发现,转移支付波动的估计系数显著为正且数值大小保持稳定,这说明基准回归结果(见表1)在考虑模型内生性问题后依旧成立。

| 变量 | 因变量为转移支付波动 | 因变量为财政支出偏向 | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |||

| 工具变量 | 0.2351***(0.0138) | 0.0057***(0.0015) | 0.0012(0.0015) | |||

| 转移支付波动 | 0.0244***(0.0064) | 0.0075***(0.0008) | ||||

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||

| 固定效应:县域、年份、省份—年份 | ||||||

| 一阶段F值 | 150.22 | |||||

| 观测值 | 15 005 | 15 005 | 15 005 | 15 005 | ||

| Within-R2 | 0.237 | 0.227 | 0.243 | 0.262 | ||

使用工具变量进行估计的有效性需要首先确保其符合排除性约束条件,即工具变量只能通过内生解释变量这一条渠道对结果变量产生影响。尽管本文认为同一地级市内部其他地区上一期的转移支付波动不会影响本地当年的财政支出结构,但这种定性讨论的方法并不具有很强的说服力。因此,本文进行了两项额外的检验。首先,如表2第3列所示,将工具变量放入基准回归方程。不难发现,与表1第4列的估计结果相比,工具变量与内生变量的估计系数相差不大。同时,由表2第4列可知,当将工具变量和内生变量一并纳入回归方程时,工具变量估计系数的大小不仅出现了明显下降,而且在至少10%的水平上并未表现出相应的显著性。这些结果充分表明,该工具变量基本能够满足排他性约束的假定。其次,遵照Conley等(2012)和刘畅等(2017)的做法,放松排他性假定的约束,显然,即便在工具变量近似外生情形下,转移支付波动的估计系数仍然是稳健显著为正的。⑬

(三)异质性分析。

1. 按一般性转移支付与专项转移支付进行分组。考虑到不同类型转移支付在资金规定用途方面的差异,本文将《全国地市县财政统计资料》中的专项补助定义为专项转移支付,将一般性转移支付补助和原体制性补助之和作为一般性转移支付。估计结果显示,一般性转移支付波动对地区财政支出结构有显著的正向影响(见表3第1列),而专项转移支付波动对地方财政支出结构未表现出显著影响(见表3第2列),但专项转移支付波动的系数略大于一般性转移支付波动。事实上,由于样本期间内专项转移支付占比高于一般性转移支付,在这种情况下其对地方支出的影响大于一般性转移支付符合逻辑。值得注意的是,无论是一般性转移支付波动还是专项转移支付波动,其对地方财政支出偏向的影响均较小。可以推断,转移支付波动对地方财政支出偏向的正向影响更多是由于内部结构比例的相对变动,而非各构成部分的自身波动。即,一般性转移支付和专项转移支付在转移支付总量中的相对重要性是理解表1结果的关键所在,而非两者自身的增长率波动。

| 变量 | (1) | (2) |

| 一般性转移支付波动 | 0.0001***(3.99e-05) | |

| 专项转移支付波动 | 0.0001(0.0001) | |

| 控制变量 | 是 | 是 |

| 固定效应:县域、年份、省份—年份 | ||

| 观测值 | 10 332 | 10 332 |

| 调整R2 | 0.332 | 0.331 |

2. 按区域不同特征分组。

(1)按东、中、西三大区域分组的回归结果。⑭表4第1至3列的估计结果显示,转移支付波动对中部地区财政支出结构的正向影响最大,其次是西部地区,而对东部地区生产性支出偏向的正向影响最小。同时,Wald统计量表明,中西部地区不存在显著差异,但与东部地区的差异通过了1%水平的显著检验。出现这一结果的原因在于:中国中西部地区大都是经济发展水平较低的省份,其财政收入来源中有较大比例来源于财政转移支付,从而转移支付波动对其支出偏向的影响更大且更显著。而东部地区更多承担了对中西部地区财政“帮扶”的角色,其财政活动更多是依靠自身财源收入而非转移支付,财政支出结构对转移支付波动的反应并不显著。

| 变量 | 地理位置 | 转移支付流向 | 财政自给率 | ||||

| 东部 | 中部 | 西部 | 净流出地 | 净流入地 | 高 | 低 | |

| 转移支付波动 | 0.0039** | 0.0118*** | 0.0106*** | 0.0039* | 0.0094*** | 0.0044*** | 0.0139*** |

| (0.0017) | (0.0029) | (0.0024) | (0.0023) | (0.0016) | (0.0014) | (0.0026) | |

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 固定效应:县域、年份、省份—年份 | |||||||

| 观测值 | 5 335 | 5 432 | 6 951 | 3 144 | 14 574 | 7 010 | 10 708 |

| 调整R2 | 0.159 | 0.327 | 0.278 | 0.158 | 0.278 | 0.182 | 0.344 |

(2)按转移支付净流入地和净流出地分类的分组回归结果。根据各省财政净转移支付情况,将中国31个省份分为财政资金净流入地和净流出地。⑮表4第4至5列的估计结果表明,无论是财政资金净流入地还是财政资金净流出地,转移支付波动对地方财政支出偏向的影响均显著为正,但后者系数(0.0039)要明显小于转移支付净流入地区(0.0094),且两者差异通过了Wald检验(p值为0.043),这说明转移支付波动对财政支出偏向的加剧作用更多体现在转移支付净流入地区。

(3)按财政自给率高低分组的回归结果。财政自给率越高,意味着地方政府的财政支出主要由自身财力解决,转移支付波动对其财政支出偏向的影响理应不大。与之相反,对财政自给率低的地方政府而言,财政支出中有很大部分需要依靠中央对地方的转移支付,转移支付波动对财政支出偏向的影响理应非常显著。表4第6至7列的估计结果发现,尽管转移支付波动对地方财政支出偏向的正向影响与财政自给率无关,但作用强度在财政自给率低的地区更为凸显,且Wald检验(p值为0.000)证实两者的差异显著。

(四)稳健性检验。

1. 稳健性检验一:更换转移支付波动的衡量指标。转移支付波动影响地方政府财政支出结构的分析结果在很大程度上依赖于转移支付波动衡量指标的设定。为证实前文结果的稳健性,本文分别选取了“当年和前一年”两年的转移支付增长率的标准差(见表5第1列)、“前三年”转移支付增长率的标准差(见表5第2列)以及“前四年”转移支付增长率的标准差(见表5第3列)作为转移支付波动的衡量指标,其余控制变量和固定效应与基准回归一致。显然,估计结果均呈现出与前文一致的显著性和系数符号。

| 变量 | 替换转移支付波动 | 替换财政支出偏向 | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 转移支付波动 | 0.0062*** | 0.0049*** | 0.0044*** | 0.0092*** | 0.0073*** | 0.0065*** |

| (0.0008) | (0.0012) | (0.0016) | (0.0019) | (0.0016) | (0.0013) | |

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 固定效应:县域、年份、省份—年份 | ||||||

| 观测值 | 20 526 | 14 952 | 12 242 | 12 352 | 15 005 | 17 788 |

| 调整R2 | 0.297 | 0.245 | 0.239 | 0.171 | 0.202 | 0.185 |

2. 稳健性检验二:更换财政支出偏向的衡量指标。本文还进一步“放大”或“缩小”生产性支出的计算口径,通过变换主要解释变量的度量方式对研究结论进行稳健性检验。表5第4列仅考虑基本建设支出为生产性支出的情况,估计结果在1%水平上显著为正。同时,遵照尹恒和朱虹(2011)的做法,表5第5列将基本建设支出和支援农村生产支出作为生产性支出,估计系数的显著性和符号依旧未发生改变。最后,借鉴饶晓辉和刘芳(2014)的思路,将教育支出合并到生产性支出,以此得到生产性支出的大口径指标,表5第6列的估计结果依旧显著为正。

3. 稳健性检验三:排除其他重大事件。本文的样本期间为2000—2006年,样本期间内存在两个可能的重要事件:一是2002年的所得税收入中央和地方政府分成比例改革;二是2005年的取消农业税改革。⑯这两次改革都增加了地方政府的财政压力,面对财政压力的冲击,地方政府亦可能会改变自身的支出结构,特别是增加生产性支出比重以实现财源增长和财政收入稳定。如果这一途径存在,可能会对本文结论的准确性产生一定影响。虽然谢贞发等(2017)的研究发现已否定农业税改革冲击对县级政府生产性支出存在显著影响,但农业税取消后,农林水利支出对第一产业GDP产生的影响并不会显著增加税收。在此,本文剔除了2002年之前和2005年之后的样本,子样本的回归结果分别见表6第1列和第2列。容易看出,即便是删除了这些年份的观测值,转移支付波动对财政支出偏向的正向影响和显著性依旧十分稳健,可以排除两次改革对研究结论的干扰。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| 转移支付波动 | 0.0063***(0.0018) | 0.0065***(0.0014) | 0.0079***(0.0013) | 0.0078***(0.0013) | 0.0079***(0.0013) |

| 省直管县 | 0.0054(0.0047) | 0.0055(0.0047) | |||

| 撤县设区 | −8.80e−05(0.0029) | −0.0005(0.0028) | |||

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 固定效应:县域、年份、省份—年份 | |||||

| 观测值 | 10 241 | 12 446 | 17 718 | 17 718 | 17 718 |

| 调整R2 | 0.196 | 0.288 | 0.263 | 0.263 | 0.263 |

4. 稳健性检验四:控制财政体制改革。在2000—2006年的样本期间内,还有两项同步进行的财政体制改革,即“省直管县”和“撤县设区”改革,这两者也可能会对地方政府的财政支出偏向产生重要影响(陈思霞和卢盛峰,2014;张莉等,2018)。鉴于此,本文将“省直管县”和“撤县设区”改革两个虚拟变量分别加入计量模型(1),以期控制这两项改革对财政支出偏向的影响。其中,如果该县(市、区)在当年实施了“省直管县”改革以及“撤县设区”改革,则取值为1,否则赋值为0。表6的回归结果显示,在控制了“省直管县”(表6第3列)和“撤县设区”(表6第4列)以及同时控制两项改革(表6第5列)后,转移支付波动的估计系数依旧显著为正,且系数大小与基准回归结果(见表1)相差很小,可见本文结论并不会受到这两项改革的影响。

此外,考虑到以 GDP为考核标准的官员晋升锦标赛也是导致地方政府在支出中“重生产、轻服务”的重要原因,本文还在稳健性检验中进一步控制了县(市、区)所在地级市的市委书记和市长的任期、年龄以及县(市、区)上一年度在地级市内的GDP排名情况等相关信息,考虑这些因素后,本文的基本结论依旧成立。⑰

六、研究结论

从中国转移支付预算管理制度出发,本文通过构建理论框架系统阐述转移支付波动影响地方财政支出偏向的内在逻辑。理论分析表明,转移支付不确定性会降低地方政府的期望效用,导致地方政府选择通过增加生产性支出拉动地区经济增长来弥补效用损失。随后,基于县级面板数据的实证检验结果显示,转移支付增长率每增加1个标准差,地方财政支出中生产性支出的比重将上升约0.8%。由此可见,面对财政收入不稳定,确实会使地方政府为经济增长而增加生产性支出、降低民生性支出。

进一步的子样本分析表明,不同类型的转移支付波动对地方财政支出偏向存在差异化影响。在中国,对地方政府财政支出偏向产生影响的主要是一般性转移支付,而专项转移支付未表现出对地方财政支出偏向有显著影响,且两者的比例构成变动亦是造成财政支出偏向的关键原因。此外,转移支付波动对地方财政支出决策的影响在不同类型地区表现出了一定的异质性。转移支付波动对中西部地区地方财政支出偏向的影响明显大于东部地区,同时转移支付波动对财政生产性支出偏向的影响集中体现于转移支付净流入地区和财政自给率比较低的地区。

在当前阶段,转移支付是中央政府用来补助欠发达地区,实现基本公共服务的均等化供给和改善区域非平衡发展的重要工具。然而,对转移支付的过度依赖,反而使得转移支付波动会进一步加剧落后地区陷入经济建设过热而民生建设投入不足的现实困境,违背了转移支付制度设计的初衷。党的十九大会议报告明确提到要在2020到2035年间基本实现“基本公共服务均等化”,实现该目标,需要从根本上解决地方政府生产性支出偏向的问题。本文的研究结论认为,进一步合理规范转移支付预算管理制度以减少基层政府获得转移支付的不确定性是一种可行的选择。转移支付波动的根源在于政府间与政府内部权责利的不清晰,所以逐步深化财政事权与支出责任的改革对于减少基层政府转移支付波动意义重大。同时,继续提高地方政府转移支付资金预期的准确性。在加强转移支付分配法制化的基础上,建立和完善以过程控制为核心的转移支付管理制度流程,以逐步形成科学、法治、高效、透明的转移支付制度。

① 政府通过征税筹集提供各类公共服务所需的资金会造成无谓损失(Harberger,1962)。如果以转移支付作为资金来源,可降低甚至消除征税的筹资成本,导致公共服务价格的下降。

② “宽打”是指税制架构,“窄用”是指税收收入规模(高培勇,2006)。

③ 分税制改革之前,中央政府同地方政府之间虽然也广泛地存在着财政资金的转移支付,如体制补助、专项补助和结算补助等,但应当承认那只是传统的财政管理体制下政府间财政分配关系的某种必要形式,同分税制财政体制下的政府间转移支付制度存在较大的差别。

④ 财力性转移支付包括:一般性转移支付、民族地区转移支付和县乡财政奖补资金、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付和年终结算财力补助等。

⑤ 一般性转移支付由原财力性转移支付更名而来,原一般性转移支付更名为均衡性转移支付,成为一般性转移支付的一个种类。

⑥ 税收返还的数额与税收基数和税收增长率直接挂钩,以“保基数”为主。因此,随着时间的推移,税收返还的相对数额逐渐降低。

⑦ 相关数据和图形读者如有需要,可向作者索取。

⑧ 得益于预算管理理念和技术的提升,转移支付调动情况在2000年以后得到了一定程度缓和。而2007年后转移支付波动上升的一个可能原因在于,2007年和2008年中央对地方的转移支付规模出现了较大幅度增长。根据财政部官方统计,2005年和2006年转移支付的增长率分别为21.59%和30.57%,而2007年和2008年分别为46.18%和33.70%。其中,均衡性转移支付和专项转移支付的增幅分别为37.48%和56.35%,即转移支付的增长主要来源于预算管理规范程度更低的专项转移支付的大幅提升。

⑨ 在计量分析中,为消除转移支付波动之外的其他不确定性因素,本文对经济增长波动进行了控制。

⑩ 此处存在一个潜在假定,即$ {\left( {\tau - \sigma } \right)\partial {F_i}/\partial {G_i} - 1 > 0 }$。这一不等式表明,单位生产性支出带来的财政收入净增加(地方税收增加额扣除转移支付减少额)要大于边际成本。显然,对于基础设施存量尚且不足的中国而言,该约束条件理应存在,否则说明生产性支出已经饱和,地方政府不再具有增加生产性支出的动机。

⑪ 限于篇幅,描述性统计表格未列出,若有需要可向作者索要。

⑫ 感谢匿名审稿人的建设性意见。限于篇幅,利用UCI方法估计的工具变量回归系数图没有汇报,如有需要可向作者索取。

⑬ 需要特别说明的是,相比一般性转移支付,专项转移支付规定了资金的具体用途。在理想情况下,财政支出偏向的度量应当剔除专项转移支付的专项支出。然而,限于数据的可获得性,作者发现当前阶段尚且无法得知专项转移支付的具体用途。另外,尽管专项转移支付资金具有特定用途且存在监督机制,但“挪用”行为依旧存在且程度多大未可知(马光荣等,2016)。

⑭ 东部地区包括11个省级行政区,包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南;中部地区有8个省级行政区,分别是山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南;西部地区包括的省级行政区共12个,分别是四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古。

⑮ 参照付文林和沈坤荣(2012)的研究,这里的财政资金净流出地包括北京、天津、上海、江苏、浙江、山东和广东,其他为财政资金净流入地。

⑯ 尽管我国自2006年1月1日起废止《农业税条例》,取消除烟叶税之外的农业特产税,全部免征牧业税,但根据现有的研究资料显示(陈晓光,2016;谢贞发等,2017),我国大面积全面取消农业税发生在2005年,故此处删除2005年样本。

⑰ 限于篇幅,回归结果未汇报,如有需要可来信索取。

| [1] | 安体富. 中国转移支付制度: 现状·问题·改革建议[J]. 财政研究, 2007(1): 2–5. |

| [2] | 范庆泉, 周县华, 潘文卿. 从生产性财政支出效率看规模优化: 基于经济增长的视角[J]. 南开经济研究, 2015(5): 24–39. |

| [3] | 范子英, 李欣. 部长的政治关联效应与财政转移支付分配[J]. 经济研究, 2014(6): 129–141. DOI:10.3969/j.issn.1673-291X.2014.06.053 |

| [4] | 范子英, 张军. 粘纸效应: 对地方政府规模膨胀的一种解释[J]. 中国工业经济, 2010(12): 5–15. |

| [5] | 伏润民, 王卫昆, 常斌, 等. 我国规范的省对县(市)均衡性转移支付制度研究[J]. 经济学(季刊), 2011(1): 39–62. |

| [6] | 付文林, 沈坤荣. 均等化转移支付与地方财政支出结构[J]. 经济研究, 2012(5): 45–57. DOI:10.3969/j.issn.1672-6995.2012.05.015 |

| [7] | 高培勇. 中国税收持续高速增长之谜[J]. 经济研究, 2006(12): 13–23. |

| [8] | 贾俊雪, 郭庆旺, 赵旭杰. 地方政府支出行为的周期性特征及其制度根源[J]. 管理世界, 2012(2): 7–18. |

| [9] | 贾康, 白景明. 县乡财政解困与财政体制创新[J]. 经济研究, 2002(2): 3–9. DOI:10.3969/j.issn.1009-0657.2002.02.001 |

| [10] | 李永友, 张子楠. 转移支付提高了政府社会性公共品供给激励吗?[J]. 经济研究, 2017(1): 119–133. DOI:10.3969/j.issn.1009-0657.2017.01.034 |

| [11] | 马光荣, 郭庆旺, 刘畅. 财政转移支付结构与地区经济增长[J]. 中国社会科学, 2016(9): 105–125. |

| [12] | 毛捷, 吕冰洋, 马光荣. 转移支付与政府扩张: 基于" 价格效应”的研究[J]. 管理世界, 2015(7): 29–41. |

| [13] | 饶晓辉, 刘芳. 政府生产性支出与中国的实际经济波动[J]. 经济研究, 2014(11): 17–30. DOI:10.3969/j.issn.1673-291X.2014.11.008 |

| [14] | 王瑞民, 陶然. 中国财政转移支付的均等化效应: 基于县级数据的评估[J]. 世界经济, 2017(12): 119–140. |

| [15] | 王小龙, 余龙. 财政转移支付的不确定性与企业实际税负[J]. 中国工业经济, 2018(9): 155–173. |

| [16] | 尹恒, 朱虹. 县级财政生产性支出偏向研究[J]. 中国社会科学, 2011(1): 88–101. |

| [17] | Auerbach A J. Implementing the new fiscal policy activism[J]. The American Economic Review, 2009, 99(2): 543–549. DOI:10.1257/aer.99.2.543 |

| [18] | Bardhan P, Mookherjee D. Decentralization and accountability in infrastructure delivery in developing countries[J]. The Economic Journal, 2006, 116(508): 101–127. DOI:10.1111/j.1468-0297.2006.01049.x |

| [19] | Brennan G, Pincus J J. A minimalist model of federal grants and flypaper effects[J]. Journal of Public Economics, 1996, 61(2): 229–246. DOI:10.1016/0047-2727(95)01543-4 |

| [20] | Cai H B, Treisman D. Does competition for capital discipline governments? Decentralization, globalization, and public policy[J]. The American Economic Review, 2005, 95(3): 817–830. DOI:10.1257/0002828054201314 |

| [21] | Chen S X. The effect of a fiscal squeeze on tax enforcement: Evidence from a natural experiment in China[J]. Journal of Public Economics, 2017, 147: 62–76. DOI:10.1016/j.jpubeco.2017.01.001 |

| [22] | Conley T G, Hansen C B, Rossi P E. Plausibly exogenous[J]. Review of Economics and Statistics, 2012, 94(1): 260–272. DOI:10.1162/REST_a_00139 |

| [23] | Gramlich E M, Galper H. State and local fiscal behavior and federal grant policy[J]. Brookings Papers on Economic Activity, 1973, 1973(1): 15–65. DOI:10.2307/2534084 |

| [24] | Han S J, Qiu J P. Corporate precautionary cash holdings[J]. Journal of Corporate Finance, 2007, 13(1): 43–57. DOI:10.1016/j.jcorpfin.2006.05.002 |

| [25] | Harberger A C. The incidence of the corporation income tax[J]. Journal of Political Economy, 1962, 70(3): 215–240. DOI:10.1086/258636 |

| [26] | Hindriks J, Peralta S, Weber S. Competing in taxes and investment under fiscal equalization[J]. Journal of Public Economics, 2008, 92(12): 2392–2402. DOI:10.1016/j.jpubeco.2007.11.012 |

| [27] | Hines J R, Thaler R H. The flypaper effect[J]. Journal of Economic Perspectives, 1995, 9(4): 217–226. DOI:10.1257/jep.9.4.217 |

| [28] | Huang H C, Fang W S, Miller S M, et al. The effect of growth volatility on income inequality[J]. Economic Modelling, 2015, 45: 212–222. DOI:10.1016/j.econmod.2014.11.020 |

| [29] | Weingast B R. Second generation fiscal federalism: The implications of fiscal incentives[J]. Journal of Urban Economics, 2009, 65(3): 279–293. DOI:10.1016/j.jue.2008.12.005 |