2019第45卷第6期

2. 贵州财经大学 公共管理学院,贵州 贵阳 550025

2. Public Management School, Guizhou University of Finance and Economics, Guiyang 550025, China

一、引 言

全球知名的贫困行动实验室J-PAL在调查贫困人群最集中的18个国家和地区后指出,农户们是精明的经济家(Banerjee和Duflo,2012)。基于该推论,似乎从理性人的假设难以理解穷人在扶贫项目中的退出行为。以“资源变资产、资金变股金、农民变股东”的农村“三变”改革在2017年写进了中央一号文件,成为全国脱贫攻坚的“省级样板”。在此模式中,贫困户在享有保底收入(土地股份的年租金)的基础上获取农业产业化的浮动收益。农户几乎处于零风险状态(王永平和周丕东,2018)。然而,根据调研发现,不同地区产业扶贫项目的参与率出现了较大的差异,有的地区农户参与意愿高,而部分地区农户则要求退出项目,改种原来的传统农作物。有良好意图的产业扶贫项目,为何在现实中会出现“退出”现象?如果将农户参与产业扶贫项目的意愿看作一项权衡收益风险的投资决策,为什么不同的地区、不同人群的投资决策表现出较大的差异呢?

学界就政府在脱贫攻坚中干预行为的动因以及干预的方式展开了广泛的讨论。邢成举(2016)指出,在2020年实现全面脱贫的考核约束下①,各个省份都在扶贫领域展开了与时间的赛跑。由于土地是农业生产的关键要素,土地集中规模化经营可以降低耕地零分碎割带来的效率损失(Wan和Cheng,2001;苏旭霞和王秀清,2002)。因此,农地流转有助于实现规模经营,降低劳动成本(陈欣欣等,2000)。然而,大部分地区的土地流转行为是地方政府运用行政力量等各种资源对资本和农民进行双重动员的结果(曾红萍,2015)。土地流转后规模效应的实现主要适用于平原地区,而样本地区是典型的山多地少的喀斯特地貌,即使强制提高土地流转率也可能难以实现土地的规模化经营。现有文献尚未深入讨论在缺乏农地规模经营比较优势的地区,政府在产业扶贫项目中的干预是否会带来效率损失?产业扶贫政策中政府的主导作用是否存在边界?

已有学者从风险溢价带来的额外成本将削弱风险投资项目的吸引力来阐述低收入群体对投资项目的决策(Matsuyama,2005;邹薇和郑浩,2014)。Banerjee和Duflo(2012)对全球贫困人口最集中的18个国家的调查数据也支持类似观点,因为投资意味着更大的风险和削减更多的消费。上述研究主要讨论穷人在教育和信贷投资决策中的行为选择。那么,农户在产业扶贫项目中的投资决策是否也存在类似的推论呢?产业扶贫项目中的风险收益如何影响农户的行为决策?禀赋不同的农户投资决策有何差异?

关于政府干预与农业生产效率之间的关系,大多数研究表明二者存在负向关系。传统的观点认为分成租佃导致无效率的资源配置(Marshell,1956;Rogegen,1960)。张五常(1969)证明了政治家们通过降低分成租佃合约中的地主分成率以“保护”佃农的意图是难以实现的。政府在土地市场上的强制干预所造成的负面影响最具代表性的是60年代的合作化运动。Lin(1990)曾指出,后期农户与公社间转变成了一次性博弈,进而造成农户的机会主义与1959—1961年的农业危机。更多研究表明,农户非自愿形成的大规模土地流转产生了新的收入分配问题(王德福和桂华,2011;诸培新等,2017)。田先红和陈玲(2013)指出,基层政治精英和大户往往从规模流转中受益,而部分纯农户却因为土地转出而收入状况变差。焦长权和周飞舟(2016)发现,政府推动下的资本下乡,乡村干部和企业是最大受益者。已有文献实证检验了政府干预会降低农业产出并产生新的收入分配问题,但并没有进一步讨论对产业扶贫项目参与率的强制干预是否会造成要素市场价格机制的失灵。

在2020年实现全面脱贫的考核约束下,产业扶贫项目的参与率成为了地方政府政治生态效用函数的关键变量。在短期之内难以改变地方政府追求脱贫绩效以及脱贫时间节点逼近的约束下,次优的选择可能是讨论政府主导的方式和强度。本文的贡献主要体现在:第一,给出政府在产业扶贫政策中的干预边界。从理论上揭示并通过经验数据证明,致力于降低产业扶贫项目中交易成本的政策是扶贫绩效的帕累托改进。第二,厘清脱贫目标约束下政府干预对农户在产业扶贫项目中出现退出行为的影响机制。第三,关注了脱贫目标约束下政府干预产业扶贫项目参与率所产生的代价。认为政府的强制干预可能会降低农户对要素报酬变化的敏感程度。

二、制度背景与概念界定

政府的制度安排和经济决策决定了经济活动中不同主体行为选择的激励结构。

(一)扶贫历程与“三变”改革的产生。纵观我国的扶贫历程,主要可以分成两个部分:经济体制改革推动阶段和国家专项政策资金的投入阶段。经济体制改革所产生的减贫效应主要发生在自然条件好的东部地区,减贫的效果存在地域性(周敏慧和陶然,2016)。之后则是不断增加专项扶贫资金的阶段(包括专项扶贫贷款、以工代赈和财政发展资金三个部分)。然而,贫困人口持续减少的同时,农村居民内部收入差距扩大,我国扶贫方式经历了由基础设施建设向发展机会创造的转变,由以政府为主导的“自上而下”向以自我规划为主的“自下而上”的机制转变(贾俊雪等,2017)。基于此,将贫困户的生产活动纳入到当地产业体系,旨在提高贫困人口生产经营资金的可获取性、增强其自主发展能力的政策成为了主导(汪三贵和胡联,2014;李志平,2017)。

以“资源变资产、资金变股金、农民变股东”的三变改革,其实质是以产权股份化为核心的农村经营制度创新。“三变”的脱贫绩效在很大程度上取决于产业项目本身的经营绩效,因地制宜的产业项目往往具有较好的经营收益,能提高农户参与产业项目的意愿,从而强化三变的股权经营形式。以六盘水地区②“三变”脱贫致富典型−娘娘山高原湿地生态农业旅游园区为例,有为政府的参与大大降低了经济活动的交易费用,内生了最早的三变经营模式,即在娘娘山舍烹村先行致富的示范带领下,带动周边10个村共21 800亩土地入股到合作社,1 300余户农民变成了股东。

(二)内生性诱导作用转变为外生性强制变迁。在政府的脱贫绩效考核压力以及2020脱贫时间节点的约束下,地方政府将内生性的“三变”改革逐渐转变为行政力量推行的外生性制度变迁。政府的干预主要体现在生产环节的直接干预,即外生力量组建村级合作社引导土地入社和加快农业产业化的覆盖。原本“自下而上”产生的三变改革创新逐渐变为政府主导的“自上而下”的工作安排。在一定程度上,政府认为“三变”是脱贫致富的必要条件,而“三变”的核心是土地股份化,因此引导农户将土地入股合作社成为地方政府推进“三变”改革的工作重点。2016年6至7月,政府先后出台了一系列文件组建“一村一社”(“村级合作社”),仅2个月时间,27个乡镇注册了506家村级农民专业合作社,贫困户入社率100%③。在依靠市场力量调整作物种植结构面临高昂谈判成本以及扶贫绩效的考核压力下,地方政府选择直接干预产业项目的生产环节,包括作物选种以及面积规划。

(三)关于政府在产业扶贫项目中干预的界定。就政府是否干预农户参与产业扶贫项目意愿的界定如下:农户实际参与产业扶贫项目的入股土地面积是否大于农户意愿入股的土地面积。如果前者大于后者,则认为存在干预。“政府干预”在模型中的作用机制将通过直接和间接两个方面传导。直接刻画是从本文对“政府干预”的概念界定出发,通过设置虚拟变量来完成;而间接刻画则是从“政府干预”可能对要素市场价格变量产生的作用机制来考虑,要素价格变量在模型中不显著,说明政府干预在一定程度上降低了农户对要素报酬变化的敏感性。

三、理论模型

(一)农户参与产业扶贫项目强度的理论模型。由于政府对农户是否尽其全部农地参与扶贫项目的监督成本极高,而且监督成本会随着参与农户户数的增加而增加。所以,农户在政府制定的产业扶贫的总体框架下依然可以根据相对价格的变化调整自己的农地利用决策。

在新古典经济学的框架下,农户参与产业扶贫项目强度的选择依然遵循边际收益等于边际成本的原则。首先,分析农户不参与产业扶贫项目所获得的收益情况:

| ${y_{self}} = {M_{self}}\left( E \right) + {\varepsilon _{self}}$ | (1) |

其中,yself代表农户不参与产业扶贫项目,根据市场价格信号调整自己的生产决策获得的收益,是价格向量(E)的函数(价格向量由相关农产品价格与资本、劳动等相关生产要素的价格分量组成),

下面我们分析农户选择流出土地参与产业扶贫项目所获得的收益情况。农户选择参与产业扶贫项目的收益包括地租收益(包括分红收益)rent和进行农业产业化生产所获得的工资收益I。

| ${y_{rent}} = {M_{rent}}\left( {rent + I} \right) + {\varepsilon _{rent}}$ | (2) |

地租收益rent会受到产业扶贫项目选种作物特征因素的影响,可表示为函数

I表示农户参与农业产业化项目生产所领取的工资收益。这部分收益与作物选种的生长特性有关。种植难度越大、需要管护细节越多的作物,合约规定农户获得的工资收益就越高。

对农户而言土地是最重要的资产,将多大比重土地流出给合作社参与产业扶贫项目是其理性选择的最终结果。因此,流出土地占其承包地的比重r可以衡量农户选择参与产业扶贫项目的强度,其获得的土地收益如下:

| $y = r{y_{rent}} + \left( {1 - r} \right){y_{self}}$ | (3) |

将式(1)和(2)代入式(3),可得到以r比例土地参与扶贫项目的农户总收益为:

| $y = {M_{self}}\left( E \right) + {\varepsilon _{self}} + r\left[ {{M_{rent}}\left( {rent + I} \right) - {M_{self}}\left( E \right) + {\varepsilon _{rent}} - {\varepsilon _{self}}} \right]$ | (4) |

如果一个农户将其所有土地用于自给自足,即不参与任何形式的土地流转时,其农业经营收入yself变化较小,因为可以凭多年从事农业生产的种植经验对抗收入波动的风险,从而保证农业经营收入的稳定。而对于将土地部分(或者全部)流转给合作社参与产业扶贫项目的人群,产业扶贫项目往往能带来较大的规模效应,且选种的作物比传统种植作物具有较高的经济价值(样本地区选种核桃、软籽石榴、油用牡丹等附加值较高的作物),但同时也面临收益变动的风险。风险一方面来自大规模的种植高附加值农产品,致使农产品供给陡然激增,价格大幅度下滑;另一方面政府对于市场价格波动信息的处理能力较弱,加上农产品本身所固有的特性,致使农产品价格的波动向发散型蛛网逼近。

如果将全部土地流转给合作社参与产业扶贫项目,农户的收益变化函数为

| $v = {r^2}V\left( {rent,I,Z,Time} \right)$ | (5) |

此处为了数学处理过程的方便,同时又不影响模型的解释能力,设农户有如下效用函数:

| $U = y - C\left( v \right) = y - C\left( {r,rent,I,Z,Time} \right)$ | (6) |

根据上述分析,可将问题描述为农户效用最大化目标下参与产业扶贫项目强度的决策问题,由此我们得到:

| $\begin{aligned} {\rm{Max}}_{0 \leqslant r \leqslant 1}U\left( {r,E,{\varepsilon _{self}},{\varepsilon _{rent}},rent,I,Z} \right){\rm{ = }}& {M_{self}}\left( E \right) + {\varepsilon _{self}} + r[{M_{rent}}\left( {rent + I} \right) \\ & -{M_{self}}\left( E \right) + {\varepsilon _{rent}} - {\varepsilon _{self}}] - C\left( {r,rent,I,Z,Time} \right) \end{aligned}$ | (7) |

基于农户个体效用极大化的理性假定,最优化的一阶必要条件为:

| ${M_{rent}}\left( {rent + I} \right) - {M_{self}}\left( E \right) + {\varepsilon _{rent}} - {\varepsilon _{self}} - {C_r} = 0$ | (8) |

效用极大化的二阶充分条件由

这样,根据隐函数定理由式(8)内生出农户参与产业扶贫项目强度的最优化函数:

| $r = r\left( {rent,I,E,{\varepsilon _{rent}} - {\varepsilon _{self}},Z,Time} \right)$ | (9) |

根据式(8),构造辅助函数

| $F\left( . \right) = {M_{rent}}\left( {rent + I} \right) - {M_{self}}\left( E \right) + {\varepsilon _{rent}} - {\varepsilon _{self}} - {C_r} = 0$ | (10) |

以下,我们将推导相关因素对农户参与项目强度的影响作用,并形成对应的研究假说。

| $\frac{{\partial r}}{{\partial rent}} = - \frac{{{F_{rent}}}}{{{F_r}}} = - \frac{{{{\partial {M_{rent}}\left( {rent + I} \right)}/{\partial rent}} - {C_{rrent}}}}{{{F_r}}} = - \frac{{{{\partial {M_{rent}}\left( {rent + I} \right)}/{\partial rent}} - {C_{rrent}}}}{{ - {C_{rr}}}}$ | (11) |

由于

由于

假说1:在既定的外部经济环境、非农就业机会与农户家庭禀赋条件下,租金的高低对农户参与扶贫项目强度的影响取决于租金的变化如何影响农户的风险收益结构。种植密度越高、内部边际土地利用越充分的作物选种,参与产业扶贫项目的边际收益越高,农户参与项目的强度会增加。

推论1:当租金的提高并没有增强农户参与扶贫项目的强度时,说明政府的干预可能降低了农户对土地租金变化的敏感性。

同理,

由于

假说2:在其他条件不变的情况下,工资对农户参与项目强度的影响取决于工资的变化如何影响农户的风险收益结构。作物生长周期越长的项目,工资提高的收入效应越可能被收益波动的负效应抵消。

推论2:当工资的提高没有增强农户参与产业扶贫项目的强度时,说明政府的干预可能降低了农户对工资变化的敏感性。

最后,

假说3:人力资本、社会资本条件较好的农户,由于农业收入占其总收入比重较低,对产业扶贫项目收益变动的抗风险能力较强,参与项目的强度也更大。

推论3:禀赋条件较差的农户被动参与产业扶贫项目可能会产生新的收入分配问题。

(二)农户参与产业扶贫项目概率的理论模型。农户参与产业扶贫项目即农户将土地流转给合作社,意味着r>0,农户参与产业扶贫项目的强度大于0需要满足的充分必要条件是,在农户参与扶贫项目的比例r=0的无限小的局部,边际净效用大于0。

| ${{\partial U}}/{{\partial r}}{|_{r = 0}} > 0$ | (12) |

根据式(8),式(12)可转化为

| ${{\partial U}}/{{{\rm{}}\partial r}}{|_{r = 0}} = {M_{rent}}\left( {rent + I} \right) - {M_{self}}\left( E \right) + {\varepsilon _{rent}} - {\varepsilon _{self}} - {C_r} > 0$ | (13) |

因此,农户是否参与产业扶贫项目用N来表示:

| $N = \left\{ {\begin{aligned} & {1,{\text{若}}{{\partial U}}/{{\partial r}} > 0}{\text{表示参与}}\\ & {0,{\text{若}}{{\partial U}}/{{\partial r}} < 0{\text{表示不参与}}} \end{aligned}} \right.$ | (14) |

因此,参与的概率可表示为:

| $\begin{aligned} Prob =& ProbN = 1 = P\frac{{\partial U}}{{\partial r}} > 0 = P\left( {M_{rent}}\left( {rent + I} \right) - {M_{self}}\left( E \right) + {\varepsilon _{rent}} - {\varepsilon _{self}} - {C_r} > 0 \right) \\ =& P\left( {{C_r} - {M_{rent}}\left( {rent + I} \right) + {M_{self}}\left( E \right) < {\varepsilon _{rent}} - {\varepsilon _{self}}} \right) \end{aligned}$ | (15) |

Cr是各个分量的线性函数,即:

| ${C_r} = {\alpha _0}rent + {\alpha _1}I + {\alpha _2}Z + {\alpha _3}Time$ | (16) |

类似地,

| ${M_{rent}}\left( {rent + I} \right) - {M_{self}}\left( E \right) = {\beta _0}rent + {\beta _1}I + {\beta _2}E$ | (17) |

假设单个农户参与扶贫项目与否的不可测量因素之差服从均值为零,方差为

| $\begin{aligned} Prob =& Prob\left( {N = 1} \right) = P\left( {\varepsilon > \left( {{\alpha _0} - {\beta _0}} \right)rent + \left( {{\alpha _1} - {\beta _1}} \right)I + {\alpha _2}Z + {\alpha _3}Time - {\beta _2}E} \right)\\ =& P\left[ {\varepsilon > {k_0}rent + {k_1}I + {\alpha _2}Z + {\alpha _3}Time - {\beta _2}E} \right]\\ =& 1 - P\left[ {\varepsilon \leqslant {k_0}rent + {k_1}I + {\alpha _2}Z + {\alpha _3}Time - {\beta _2}E} \right]\\ =& 1 - F\left( {{k_0}rent + {k_1}I + {\alpha _2}Z + {\alpha _3}Time - {\beta _2}E} \right) \end{aligned}$ | (18) |

式(18)表明,农户参与扶贫项目的概率是由

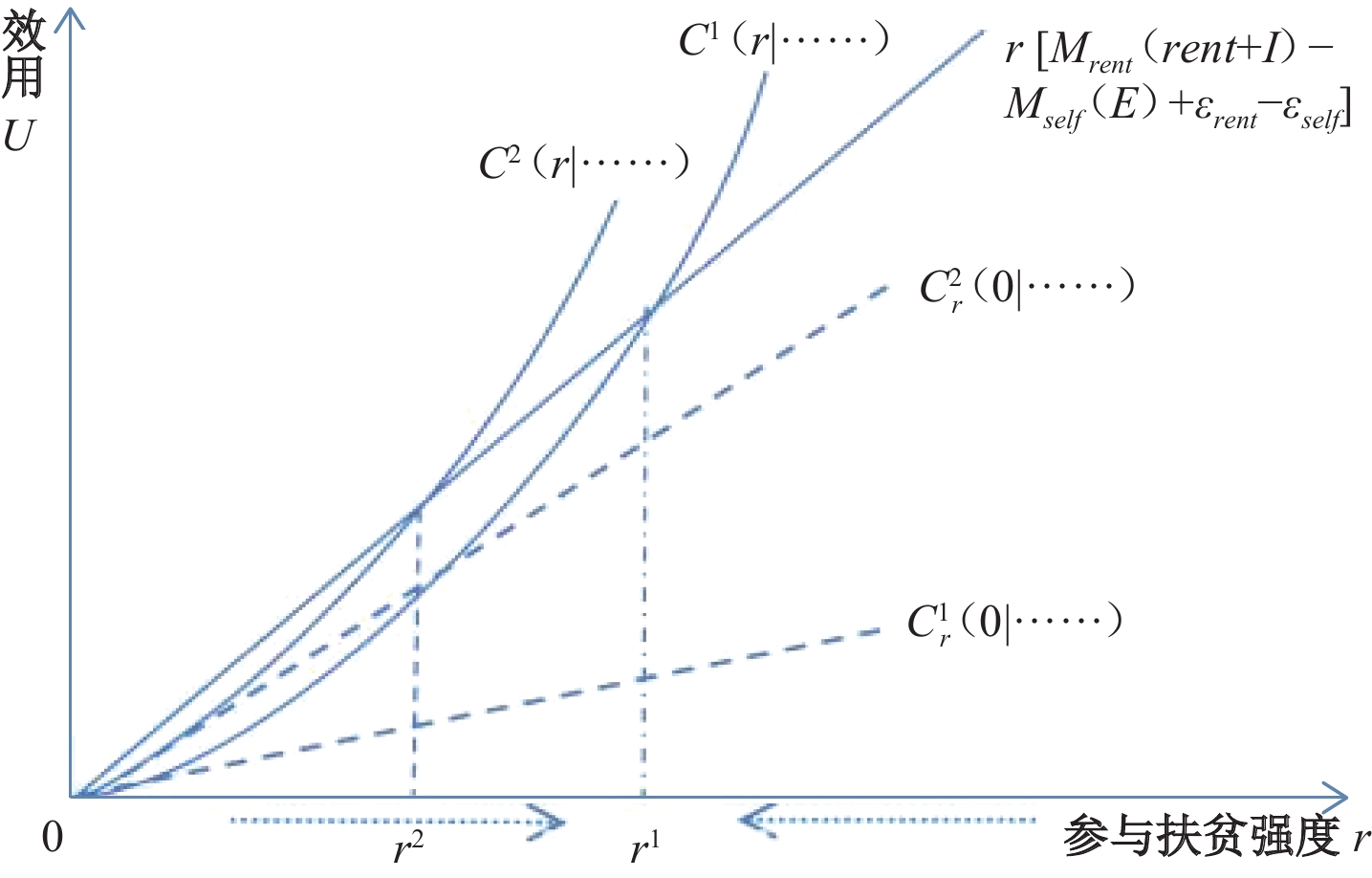

(三)模型经济含义小结。为更形象地将上述两个模型进行总结,以图1表示其经济含义。r>0表明农户参与扶贫项目,那么农户参与扶贫项目的必要条件是参与扶贫项目的总收益大于收益波动的效用损失,根据式(7)有如下式子成立:

|

| 图 1 不同禀赋农户参与项目最优化决策模型 |

| $r\left[ {{M_{rent}}\left( {rent + I} \right) - {M_{self}}\left( E \right) + {\varepsilon _{rent}} - {\varepsilon _{self}}} \right] > C\left( {r,rent,I,Z,Time} \right)$ | (19) |

存在一个农户参与扶贫项目的最优强度

家庭禀赋特征较差的农户对收益波动的风险对冲能力较弱,所以效用损失曲线会更陡峭(图1中

四、研究设计

(一)样本数据。根据《关于下发新一轮扶贫开发工作重点乡镇名单的通知》(黔扶办通【2015】15号)对六盘水市“扶贫开发重点乡镇名单”的列示:六盘水市扶贫开发重点乡镇68个,其中一类贫困乡镇6个、二类40个、三类贫困乡镇22个;盘州市扶贫开发贫困村共615个,其中贫困级别一类村370个、二类村136个、三类村109个。在不同级别的贫困乡镇中随机抽取若干样本村,再根据村干部提供的农户在册名单,每个村随机抽取若干户作为样本。实地调查了10个乡镇、19个村共800户农户,共收回有效问卷782份。

(二)变量定义。

1. 被解释变量。“参与强度”用参与项目的土地占承包地面积百分比表示;“参与概率”为选择变量(选择参与项目=1,否则=0)。

2. 解释变量。第一组是衡量政府干预的主要变量;第二组是控制变量。控制变量的选取是从产业扶贫项目特征、农户家庭禀赋特征以及村庄特征等因素来考虑。

(1)衡量政府干预的主要变量有3个。①农户是否受到政府干预(DUMgoverment),用农户实际参与产业扶贫项目所流出的土地面积是否大于农户意愿流出的土地面积来衡量,如果前者大于后者,则该变量取值为1,表示农户受到干预。②土地租金(Rent),以农户参与项目每年可获得的土地租金(元/亩)来衡量;③劳动工资(I),用农户参与农业产业化生产所获得的工资收入(元)来衡量。这里以调研当年的年份该农户获得的工资收入计入样本数据。

(2)项目特征变量。①项目是否提高种植密度(DUMdensity),如果该项目的作物选种有利于提高种植面积,该变量就取1,否则就取0;②项目是否利用内部边际土地(DUMmarginal),如果该项目的作物选种属于利用内部边际土地,该变量就取1,否则就取0;③作物成熟期(Time),用作物的成熟期(年)来衡量项目周期。

(3)家庭禀赋特征控制变量。不同收入的农户抗风险能力存在差异,而这种差异会影响农户对于产业扶贫项目的参与决策。农户受教育程度以及年纪会影响农户的非农就业机会。因此,将其纳入模型作为控制变量。基层公职人员在政策实施时,往往需要起到模范带头作用,因而会提高这部分家庭参与扶贫项目的意愿,所以也将此因素纳入模型,以排除对关键变量的干扰。定义如下:①非农就业比重(Percent),用非农劳动力成员占家庭总人口的比重表示。②家庭决策者受教育水平(Edu),用家庭决策者受教育年份表示。③户主年龄(Age)。④家庭决策者是否属于公职人员(DUMoffice),家庭成员属公职人员,赋值为1,否则为0。

(4)村庄控制变量。土地禀赋较高的村庄,农户流转土地进行规模化生产的可能性较高,参与产业扶贫项目的意愿也就较强。距离市区较近的村庄,农产品运输的物流成本较低,会影响产业扶贫项目的平均利润。贫困程度越深的村庄,地方政府受到脱贫绩效考核的压力越大,政府干预的程度可能越强,因此,需将上述因素纳入模型。定义如下:①人均耕地面积(Perarea),用人均耕地面积来控制不同村庄间土地禀赋对农户选择的影响;②村庄交通情况(Distance),用到县城的距离来表示村庄的交通状况;③贫困村级别(DUMpoverty),加入该村庄是否属于一级贫困村来控制政府扶贫压力对农户参与意愿的影响。

(三)模型设定。

1. 由理论模型式(16)和式(17)可知,参与项目的收益函数以及参与扶贫项目的效用损失函数Cr是线性的,且无法观察变数

2. 在最优选择决策模型中,由于被解释变量“参与强度”(农户选择参与项目的土地占承包地的百分比)是在0和1之间取值,因此双极限Tobit就是估计未知参数最优参与强度方程的恰当方法。

无论是参与概率还是参与强度都可以表示为项目参与的收益以及收益变动的负效用的函数。二者具有相同的解释变量。因此,Probit和Tobit模型将被用于估计下列函数:

| $\begin{aligned} Y = & {\alpha _1} + {\alpha _2}rent + {\alpha _3}I + {\alpha _4}DU{M_{goverment}} + {\beta _1}DU{M_{density}} + {\beta _2}DU{M_{marginal}} + {\beta _3}Time + {\gamma _1}Percent \\ & + {\gamma _2}Edu + {\gamma _3}{DU{M_{office}}} + {\gamma _4}Age + {\delta _1}Perarea + {\delta _2}Distance + {\delta _3}DU{M_{poverty}} + {\varepsilon _y} \end{aligned}$ | (20) |

在Tobit模型中,Y为参与强度(土地占承包地面积百分比);在Probit模型中,Y为二分选择的虚拟变量(单个农户如果参与项目的土地占承包地面积百分比大于0,则Y=1,否则=0)。

五、实证分析

(一)实证结果分析。本研究同时报告了用OLS估计方法得到的LPM模型的估计结果,LPM模型估计出来的结果与Probit模型给出的理论预期几乎是一致的,只是由于LPM模型本身的异方差问题而导致其标准误提高了。因此,参与概率的分析主要基于Probit模型进行解释。详见表1。

| 因变量 | 参与概率 | 参与强度 | 参与概率 | ||

| 方法 | Probit | Two-limit Tobit | LPM(OLS) | ||

| 模型(1) | 模型(2) | 模型(3) | 模型(4) | 模型(5) | |

| DUMgoverment | 0.034**(1.99) | 0.019**(2.02) | 0.028**(2.26) | 0.027**(2.32) | 0.006**(2.34) |

| Rent | 0.006(1.03) | 0.007(1.05) | 0.006(1.51) | 0.004(1.47) | 0.002(1.27) |

| I | 0.002(0.21) | 0.003(0.14) | 0.004(0.36) | 0.004(0.28) | 0.001(0.19) |

| DUMdensity | 0.026(0.88) | 0.029(0.86) | 0.037(0.27) | 0.035(0.22) | 0.007(1.02) |

| DUMmarginal | 0.043**(2.04) | 0.047**(2.98) | 0.061***(3.27) | 0.069***(3.58) | 0.018***(3.02) |

| Time | −0.145**(2.21) | −0.167***(2.77) | −0.149**(2.34) | −0.151**(2.08) | −0.059***(3.01) |

| Percent | 1.025**(2.29) | 1.047***(3.36) | 1.035**(2.07) | 1.048***(3.89) | 0.318***(3.51) |

| Rent_Percent | − | 0.003***(2.89) | − | 0.002**(2.26) | 0.001***(3.06) |

| Rent_ Age | − | −0.003**(2.37) | − | −0.003**(2.07) | −0.001**(2.46) |

| I_Time | − | −0.29*(1.73) | − | −0.49*(1.68) | −0.09*(1.88) |

| 对数似然估计 | −437.56 | −534.81 | −326.73 | −419.25 | − |

| 样本量 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 |

| 注:(1)括号中的数字为t统计的绝对值;*、**、***分别表示在10%、5%、1%的可信水平下显著不为0。(2)常数的估计值与相应的标准误并没有实际意义,故在表格中没有列示。(3)由于版面限制,省略了部分控制变量回归结果,若有需要可向作者索要。下表统同。 | |||||

1、政府干预对农户参与扶贫项目强度和意愿的影响。

(1)直接作用机制。直接体现政府干预作用的虚拟变量在4个回归模型中均表现为显著影响,证明了产业扶贫项目推行的过程中确实存在政府的干预行为。

(2)间接作用机制。实证结果显示,要素价格变量(地租和工资收入)在模型1和模型3中并不是农户参与项目和提升参与强度的显著因素,该结果有力验证了推论1和推论2。间接说明政府的干预可能降低了农户对土地租金以及工资变化的敏感性。由于工资的提高意味着作物管护难度的提升,农户需要权衡放弃其他非农就业机会的收入与加入合作社进行产业种植的收益。因此,工资收入的提高并不必然提升农户的参与积极性。

(3)影响农户对要素报酬变化敏感程度的因素分析。在模型2和模型4中分别引入租金与非农就业比例(Rent_Percent)、租金与家庭决策者年龄(Rent_Age)、劳动工资与作物生长周期(I_Time)三个交互项后,原本在模型1和模型3中并不显著的地租和工资两个变量对因变量均产生了显著影响。实证结果表明,土地租金的增加并不是吸引农户参与项目的真正原因,而取决于不同农户对风险收益结构的承受能力。人力资本、社会资源越丰富的家庭承受风险能力越高,租金的提高对参与强度和参与概率有积极影响。将土地租金与家庭决策者年龄作为交互项引入方程后发现,土地租金提高的收入效应被农户年龄上升的低抗风险能力抵消。即使工资在提高,但随着作物生长周期的延长,收入效用被收益波动的负效用抵消,参与强度和参与概率与作物生长周期呈现负向相关性,假说2得到验证。

2、农户禀赋差异对参与扶贫项目强度和意愿的影响。首先,非农劳动力比例对参与强度与参与概率的影响为正,说明整个家庭依靠非农工作获取收入的稳定性越强,对参与扶贫项目收益变动的风险对冲能力越强,假说3得到验证。其次,家庭决策者年龄与参与强度、参与概率均呈现负向关系。年纪越大的农户参与项目的意愿越小,随着年龄的增大非农就业机会会减少,因而需要土地作为未来的生活保障,而一旦将土地流转给合作社之后,农户对项目收益变动的抗风险能力就会下降,假说3得到验证。再次,家庭特征中,家庭决策者是公职人员对家庭参与产业扶贫项目的强度与意愿影响为正。公职人员具有更稳定的非农就业形式,对国家政策的信心更强,参与扶贫项目意愿更强。假说3得到验证。

3、项目特征控制变量对农户参与扶贫项目强度和意愿的影响。首先,内部边际土地主要是原本抛荒、质量较差的坡地,在该土地上选种合适的作物后,农户的地租从原来的负地租转变为正的地租,农户的参与强度与参与意愿较其他项目更高。该实证结果有力地证明了在缺乏农业产业化区位优势的地区,充分利用内部边际土地是农业产业化脱贫的可行路径。其次,种植成熟期较长,收益不确定性越大,农户参与意愿和强度越低。再次,种植密度的变化并没有与预期的推论一致。通过套种虽然可以增加种植面积,但种植成本可能提高。因此,是否提高农户项目参与的意愿和强度还要取决于种植面积扩大后的总收益与种植成本增加后的净效应。

4、村庄特征控制变量对农户参与扶贫项目强度和意愿的影响。在村庄控制变量中,村庄交通条件和村庄土地禀赋变量的影响不显著,有显著影响的是该村是否属于一级贫困村。村庄的交通条件和土地禀赋的影响不显著说明了村庄间的公路连通已不再是障碍。且当地村庄间的土地禀赋差异不大,因而对农户的决策影响较小。此外,贫困地区非农收入占家庭收入比重越低,土地的保障功能越强。理性农户会选择以较小比例土地面积试探性参与项目,甚至退出项目作为规避风险的措施。因此,政府如果强制这部分群体拿出所有土地参与扶贫项目,可能导致这部分贫困户面临更大的收入风险。

(二)稳健性检验。为了检验计量回归结果的稳健性,我们从随机分组和选取关键变量的代理变量两个方面进行讨论。回归结果在表2报告。在随机分组中没有引入项目特征与价格变量之间的交互项,主要是因为收入的高低与农户禀赋的差异有较强的相关性,而引入交互项的目的也是为了体现禀赋差异这一因素,故按照收入组分类的稳健性检验中没有引入交互项。

| 类别 | 高收入组 | 低收入组 | 采用政府干预的代理变量进行回归 | |||

| Probit模型 | Tobit模型 | Probit模型 | Tobit模型 | Probit模型 | Tobit模型 | |

| DUMgovt | 0.024(1.47) | 0.011(1.34) | 0.016**(2.01) | 0.015**(1.98) | − | − |

| QC | − | − | − | − | −0.17***(2.66) | −0.25**(2.03) |

| Rent | 0.002*(1.71) | 0.005*(1.69) | 0.003(1.32) | 0.011(1.25) | 0.002*(1.71) | 0.007*(1.69) |

| I | 0.002*(1.83) | 0.001*(1.91) | 0.012(1.33) | 0.027(1.11) | 0.019(0.81) | 0.023(0.73) |

| DUMdensity | 0.032(0.65) | 0.042(0.86) | 0.03(1.12) | 0.025(1.34) | 0.016(1.33) | 0.038(1.32) |

| DUMmarginal | 0.09**(2.54) | 0.088***(2.93) | 0.074***(3.01) | 0.061***(3.24) | 0.058**(2.15) | 0.033***(3.42) |

| Time | −0.131**(2.22) | −0.198***(2.83) | −0.166**(2.53) | −0.15**(2.09) | −0.176**(2.38) | −0.155***(2.94) |

| Percent | 1.023**(2.79) | 1.342***(3.51) | 0.031(1.22) | 0.014(1.61) | 1.307**(2.48) | 1.065***(2.99) |

| Rent_Percent | − | − | − | − | 0.012**(2.25) | 0.015***(2.69) |

| Rent_ Age | − | − | − | − | −0.003(1.55) | −0.007*(1.73) |

| I_Time | − | − | − | − | −0.017*(1.88) | −0.023*(1.84) |

| 对数似然估计 | −125.36 | −174.91 | −213.65 | −275.44 | −424.75 | −516.82 |

| 样本量 | 195 | 195 | 195 | 195 | 782 | 782 |

| 注:收入组别的样本选择是根据总样本容量的四分之一分位数进行的,具体地,选取0.25分位数作为低收入参考点,0.75分位数作为高收入参考点。 | ||||||

1、不同收入组的计量结果。从表2的回归结果来看,无论是关键解释变量还是控制变量,统计符号所体现的经济含义与表1回归结果的经济含义是一致的,说明实证分析过程中得到的影响机制是稳健的。在政府干预的影响中,对于高收入群体,乐于将自己的土地入股合作社,受到强制的可能性较小,因而表现出该变量的影响不显著。体现价格机制的地租和工资变量对高收入组别产生了显著影响,而对低收入组没有显著影响。因为低收入群体相比于高收入群体抗风险能力较低,对土地的保障功能依赖性更强,因而对价格变量的敏感程度较低。非农就业比重没有对低收入群体产生显著影响,主要因为低收入群体非农就业比重较低,该变量的数值差异在不同的农户中差异较小,故没有对因变量产生显著影响。是否为贫困村变量对于高收入组群体影响不显著,因为收入最高的群体中,不管是在贫困村还是非贫困村,都有较强的参与项目的意愿。

2、采用代理变量进行的回归结果分析。采用“农户是否清楚自己的土地入股合作社后的用途”来衡量政府干预强度,并对上述模型做进一步估计。部分农户表示自己并不清楚将土地入股村级合作社开展什么项目,只是在政府的引导下,先将土地入股合作社。故将政府干预的代理变量选取如下:“当农户入股合作社清楚自己土地用于什么产业项目(QC)”,则该变量取1,否则为0。与表1相比,各变量的回归系数无论是核心解释变量还是控制变量,统计符号和显著性均没有明显变化,表明本文的研究结论是稳健的。

六、结论及政策含义

本文分析了在政府脱贫目标的约束下,产业扶贫项目中农户的行为选择产生偏差的原因。试图厘清政府的干预边界,同时进一步推及到更一般的产业政策推行过程中政府与市场的界限。通过建立理性人选择下的最大化效用模型,讨论产业扶贫项目中农户行为决策的影响因素。首先,政府主导的产业扶贫项目如果能结合当地资源禀赋优势,则有利于提高当地农户参与产业扶贫项目的意愿和参与强度,为自然禀赋条件缺乏的地区提供了农业产业化发展的可行路径。其次,农户禀赋差异决定了政府干预项目参与率将可能使部分贫困户面临更大的收入风险,进而导致收入差距进一步扩大。产业扶贫项目的高风险溢价所带来的效用损失降低了贫困户对致富项目高预期回报率的评价,贫困户因其抗风险能力低而倾向于选择低风险、低预期收入的传统经营。最后,政府在产业扶贫项目上的干预可能以降低价格配置资源的效率为代价。政府的干预降低了农户对土地租金以及劳动报酬变化的敏感性。

上述结论对完善既定的产业扶贫政策有较强的含义:第一,政府在扶贫领域的干预是有边界的。地方政府的干预行为如果能够约束在以降低经济活动交易费用范围内,则能实现扶贫政策效率的帕累托改善,比如基础设施建设的完善以及考核标准的科学制定。而政府直接干预生产环节的行为会造成扶贫资源的浪费。第二,针对贫困程度不同的地区,在脱贫的时间节点和绩效水平上可以差别对待,如果强制要求禀赋特征较差的农户参与项目,其风险承受能力较差,反而会产生新的收入分配问题。第三,加强农村社会保障建设是弱化贫困户对农地就业、养老与生活保障功能的依赖,也是提高农户参与产业扶贫项目意愿的关键。

因此,要实现扶贫政策的预期目标,需深刻理解贫困户的行为选择机制。如果扶贫政策的设计不能有效预期贫困户的理性反应,政策推行的结果可能距离政策目标渐行渐远。2020年全面脱贫的刚性目标越来越近,单纯依靠经济力量的自我调整可能难以按期实现全面脱贫的目标。在这种背景下,地方政府对生产活动的干预就应运而生。但政府对经济活动的干预存在边界,在这个边界上面临着降低交易费用与扶贫效率损失的平衡。如果跨越这个限度,意味着边际扶贫效率损失大于交易成本的节约;如果小于这个限度,意味着政府的作用对于降低交易费用的贡献将更大,扶贫效率提升的速度就会更快。这说明地方政府对生产活动的干预行为要约束在降低经济活动交易成本的限度之内。

① 2011年12月中共中央、国务院印发《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》。纲要提出到2020年,要实现扶贫对象“两不愁、三保障”,并提出贫困地区农民人均纯收入增长幅度高于全国平均水平。

② 该地区喀斯特地貌突出、耕地破碎、生态脆弱,石漠化面积占国土面积的32%。

③ 资料来源于《盘州市村级农民专业合作社调研报告》。

④ 刺梨的生长环境适宜于海拔800—1600 m向阳山坡、沟谷、路旁及灌丛中,是维C含量最高的水果。

| [1] | 陈欣欣, 史清华, 蒋伟峰. 不同经营规模农地效益的比较及其演变趋势分析[J]. 农业经济问题, 2000(12): 6–9. DOI:10.3969/j.issn.1000-6389.2000.12.002 |

| [2] | 方振邦, 陈曦. 干部竞争性选拔: 发展历程、存在问题及解决对策[J]. 中国行政管理, 2015(12): 6–9. DOI:10.3782/j.issn.1006-0863.2015.12.01 |

| [3] | 贾俊雪, 秦聪, 刘勇政. " 自上而下”与" 自下而上”融合的政策设计——基于农村发展扶贫项目的经验分析[J]. 中国社会科学, 2017(9): 68–89. |

| [4] | 焦长权, 周飞舟. " 资本下乡”与村庄的再造[J]. 中国社会科学, 2016(1): 100–116. |

| [5] | 李志平. " 送猪崽”与" 折现金”: 我国产业精准扶贫的路径分析与政策模拟研究[J]. 财经研究, 2017(4): 68–81. |

| [6] | 苏旭霞, 王秀清. 农用地细碎化与农户粮食生产——以山东省莱西市为例的分析[J]. 中国农村观察, 2002(3): 22–28. |

| [7] | 田先红, 陈玲. " 阶层地权”: 农村地权配置的一个分析框架[J]. 管理世界, 2013(9): 69–88. |

| [8] | 王永平, 周丕东. 农村产权制度改革的创新探索——基于六盘水市农村" 三变”改革实践的调研[J]. 农业经济问题, 2018(1): 27–35. |

| [9] | 王德福, 桂华. 大规模农地流转的经济与社会后果分析——基于皖南林村的考察[J]. 华南农业大学学报(社会科学版), 2011(2): 13–22. DOI:10.3969/j.issn.1672-0202.2011.02.002 |

| [10] | 汪三贵, 胡联. 产业劳动密集度、产业发展与减贫效应研究[J]. 财贸研究, 2014(3): 1–5,31. |

| [11] | 邢成举. 压力型体制下的" 扶贫军令状”与贫困治理中的政府失灵[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2016(5): 65–73. |

| [12] | 曾红萍. 地方政府行为与农地集中流转--兼论资本下乡的后果[J]. 北京社会科学, 2015(3): 22–29. |

| [13] | 邹薇, 郑浩. 贫困家庭的孩子为什么不读书: 风险、人力资本代际传递和贫困陷阱[J]. 经济学动态, 2014(6): 16–31. |

| [14] | 周敏慧, 陶然. 市场还是政府: 评估中国农村减贫政策[J]. 国际经济评论, 2016(6): 66–76. |

| [15] | 周飞舟. 锦标赛体制[J]. 社会学研究, 2009(3): 54–77. |

| [16] | Banerjee A, Duflo E. Poor economics: A radical rethinking of the way to fight global poverty[M]. New York: PublicAffrairs, 2012: 214-217. |

| [17] | Cheung S. The theory of share tenancy[M]. University of Chicago Press. |

| [18] | Lin J Y. Collectivization and China’s agricultural crisis in 1959-1961[J]. Journal of Political Economy, 1990, 98(6): 1228–1252. DOI:10.1086/261732 |

| [19] | Marshall A. Principles of economics[M]. New York: Macmillan, 1920: 189-195. |

| [20] | Matsuyama K. Endogenous inequality[J]. The Review of Economic Studies, 2000, 67(4): 743–759. DOI:10.1111/1467-937X.00152 |

| [21] | Matsuyama K. Poverty traps[A]. Macmillan P. The new palgrave dictionary of economics[M]. London: Palgrave Macmillan, 2005. |

| [22] | Wan G H, Cheng E J. Effects of land fragmentation and returns to scale in the Chinese farming sector[J]. Applied Economics, 2001, 33(2): 183–194. DOI:10.1080/00036840121811 |