2019第45卷第5期

2. 上海财经大学 商学院,上海 200433

2. College of Business,Shanghai University of Finance and Economics,Shanghai 200433,China

一、引 言

幸福是人们追求的终极目标,如何提高人们的主观幸福感是各学科研究者、政策制定者和普通老百姓都关注的重要议题。传统的经济学研究,强调收入等社会经济状况对个体主观福利的影响(Easterlin,2014)。例如,发展经济学家们致力于寻找摆脱贫困、改善人们物质生活水平的办法,以此提高人们的主观福利(Becker等,2008;Requena,2016)。虽然收入和主观福利这两者存在较强的相关性,但是发达国家战后经济持续增长带来的收入水平的不断提升,并没有持续不断地提高人们的主观福利水平,出现了收入和幸福感的悖论。中国目前也出现了类似的情况,国民收入水平随着经济的增长而持续提高,但人们的主观福利并未得到相应的提高(Easterlin等,2012)。研究者们从不同的角度,考察了影响人们主观福利的影响因素,其中包括制度因素(陈刚和李树,2012;陈前恒等,2014;张峰和贾岚暄,2016)。中国作为典型的制度转型国家,计划经济体制时期遗留下来的制度安排对当下人们的社会生活仍然具有持久的影响。本文考察户籍制度如何影响人们的主观福利,具体为城市中农村移民的主观福利水平是否以及如何随着户籍身份的转换而得到提升。

户籍制度改革和城镇化发展密切相关。计划经济时代的户籍制度严格限制了人口的异地流动,使城市化的进程异常缓慢。改革开放后,户籍制度随着社会经济状况的变化处于不断的改革之中。户口对人口流动的限制日益放松,人口的异地流动促进了城市化的发展(Tan等,2016)。随着人口流动规模的持续增加,户籍制度的改革已滞后于城镇化的现实发展,突出表现为常住人口城镇化率和户籍人口城镇化率的差异。经济社会的发展对城镇化提出了新的要求,不同于过去以城市建成区面积的扩大为表现形式的土地城镇化(Wang等,2015),新时期的城镇化战略强调以人为本,更多地关注城镇化中的人。从人的发展的角度来说,我国的城镇化已经从人口流动阶段过渡到了市民化阶段。由于城乡之间巨大的生活水平差距,老一代农民工流动就业的目的是提高生活水平,他们最终会返回农村老家。在城镇化的新时期,新生代农民工的流动就业,更多的是追求自身发展和生活质量的提高,他们渴望融入城市社会、渴望和城市居民一样幸福。

新老农民工追求美好生活的方式发生了变化,城镇化的发展方式也需要发生相应的转变。新型城镇化强调以人为本,通过赋予农民工均等的公共服务,实现农民工的市民化(蔡昉,2013)。农民工和城市居民的户籍身份差异只是一种名义上的不同,更为实质的是附着于户籍之上的公共服务和福利。城市居民拥有住房、子女教育、社会保障等方面的种种福利,而身在城市的农民工则无法享有这些本地城市政府提供的公共服务和福利。农民工实现户籍身份的转换,成为城市永久性居民,也就意味着获得了在住房、子女教育、社会保障等方面的权益(Deng和Gustafsson,2014)。能够实现户籍身份转换的农民工往往具有较好的劳动力市场表现,这有利于他们社会经济状况的提高和社会资本的积累。本文从与户籍身份密切相关的三个方面,即劳动力市场状况、社会保障状况和社会资本状况,实证考察了户籍的农转非如何影响农村移民的主观福利。

本文区分两类农村移民:(1)在城市工作生活,但尚未实现户籍身份转换的农民工;(2)曾经拥有农村户口,但已实现户籍身份转换的城市永久性居民。这两类农村移民在同一调查时点处于不同的户籍制度下,但他们有着共同的农村居民出身。因此,相对而言具有更多的可比性。在明确研究对象的基础上,本文采用2016年中国劳动力动态调查微观数据,使用主观幸福感作为主观福利的衡量指标,并构建了和户籍身份密切相关的反映个体劳动力市场状况、社会保障状况和社会资本状况的变量。借鉴Levine和Rothman(2006)和Baum Ⅱ和Ruhm(2009)等的研究思路,为了揭示户籍转换影响农村移民主观福利的机制,并提供各因素重要程度的数值,本文运用逐步回归和OB分解的方法。实证结果表明,相较于尚未实现户籍身份转换的农民工,已成为永久性居民的原移民在劳动力市场状况、社会保障状况和社会资本状况上的表现较好,两者在这三个方面的差异,是造成已成为永久性居民主观福利高于农民工的主要原因。户籍身份转换通过提高农村移民的劳动力市场状况、社会保障状况和社会资本状况,从而提高了他们的主观福利。本文进一步将已成为永久性居民的原移民和城镇原住民作为研究对象,考察户籍转换的主观福利效应是否能够让农村移民实现和城镇原住民在主观福利上的融合。结果表明,农村移民在实现户籍身份的转换后,和城镇原住民在主观福利上不存在显著差异,这在一定程度上表明了已成为永久性居民的原移民实现了主观福利的城市融合。

本文的主要探索在于:第一,本文以城市的农村移民为研究对象,重点考察户籍身份的转变通过哪些途径影响了农村移民的主观福利,是对户籍和居民福利关系文献的一个补充。现有关于户籍身份转变对农村居民,尤其是在城市的农村移民的主观福利影响的文献较少,且均未探讨其中的作用机制。在少数研究户籍身份和农村居民主观福利的文献中,赵奉军(2016)和Tani(2017)实证考察了户籍身份的转换对农村居民主观福利的影响,他们都发现农村居民获得了城市户口后,他们的主观福利会得到显著的提高。当然,两者使用的主观福利指标不同,前者为生活满意度,后者为GHQ12。赵奉军(2016)和Tani(2017)的研究都使用了面板数据,且都利用了户籍身份的外生变化。赵奉军(2016)使用的数据为CFPS2010年和CFPS2012年的数据,利用在两年间户籍身份发生变化的样本构造户籍身份转变处理效应,采用类似双重差分的方法估计户籍身份转换对农村居民生活满意度的影响。Tani(2017)使用的数据是RUMiC2008年和RUMiC2009年的数据,利用在两个年份间土地被征收从而获得城市户口作为户籍身份转换的外生变化,并采用面板数据随机效应模型估计户籍身份转变对农村居民主观福利的影响。赵奉军(2016)和Tani(2017)都采用了一定的解决内生性问题的方法,并关注于户籍身份的转变是否影响了农村居民的主观福利,但两者都未探讨户籍转换影响农村居民主观福利的作用机制,且都未聚焦在城市的农村移民群体。

第二,本文的研究为新型城镇化下深化户籍制度改革是否实现了以人为本,提供了基于主观福利视角的经验证据。改革开放后,户籍制度朝着逐渐放松的方向改革,数以亿计的农村移民通过各种方式实现了户籍身份的转换成为了城市永久性居民。《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》(以下简称《规划》)提出了至2020年,常住人口城镇化率和户籍人口城镇化率的差距,在2012年的基础上缩小2个百分点的政策目标。这意味着,在不久的将来会有1亿左右的农民工实现户籍身份的转换,成为城市的永久性居民。新型城镇化强调以人为本,将人重新置于关注的焦点,这是对以往土地城镇化反思后的政策调整。除了公共服务均等化这些政策手段,更应关注农村移民的主观福利是否与城市实现了融合。数量如此庞大的农转非农村移民群体,他们的主观福利状况是否在户籍身份转换后得到了提高,这关系到新型城镇化的质量,也是评估新型城镇化是否实现了以人为本的重要依据之一。

二、相关文献与研究假说

(一)劳动力市场状况。个体在劳动力市场上的表现与其主观福利具有较强的相关性,罗楚亮(2009)的研究表明,就业者的主观福利高于失业者,且绝对收入和主观幸福感存在显著的正向关系。除此之外,劳动者的就业类型也会影响其主观福利。我国的劳动力市场正在逐渐正规化,一般使用签订劳动合同与否来衡量是否正规就业。2008年新《劳动合同法》的颁布和实施,越来越多的劳动者和雇主签订了劳动合同。王海成和郭敏(2015)考察了正规就业对城镇地区劳动者主观福利的影响,发现正规就业者的主观幸福感显著高于非正规就业者;反之,非正规就业会降低劳动者的主观福利。相对于非正规就业者,正规就业者的工资水平相对较高、工作较为稳定,且拥有完善的社会保险和较好的职业发展前景,这些因素都有利于提高正规就业者的主观福利水平。虽然如此,由于户口带来的一系列影响,农民工的劳动力市场表现和已获得城市户口的农村移民存在显著的差距。

已获得城市户口的农村移民和农民工在城镇劳动力市场上,面对不同的制度约束,进而造成了两者不同的劳动力市场结果。农民工在工资方面面临着歧视,他们的工资水平显著低于拥有城市户口的劳动者。各种利用分解技术的研究表明,农民工的工资劣势存在户籍歧视的部分(Lee,2012;章莉等,2014)。除了工资收入方面的差异,农民工在就业选择方面也面临着一定的制度障碍,他们较难进入体制内就业部门,往往就业于低收入的非正规部门(孙婧芳,2017)。体制内部门就业岗位的正规化程度较高,工作稳定性高且拥有完善的社会保障福利,这有助于提升劳动者的主观福利水平。周闯和曲佳霖(2017)的数据描述性分析表明,公共部门劳动者的主观幸福感均值高于非公共部门的劳动者。虽然劳动力市场的正规化程度正在逐渐提高,农民工也可以通过和雇主签订劳动合同获得相应的社会保障福利,但是农民工仍然难以进入体制内的就业部门。不同就业部门的工作状况和福利待遇都存在显著差异,农转非农村移民在跨越部门进入的障碍后,他们的主观福利水平会得到提高。

(二)社会保障状况。我国的社会保险具有二元分割的特点,不同户籍者享有不同的社会保险项目,城市社会保险的保障力度大于农村社会保险。另外,城市政府推出的住房保障项目,也仅向拥有本地城市户口的居民开放。农民工虽然长期在城市工作和生活,但他们只能参加农村社会保险,且大多租赁廉价的房屋。农村移民户籍身份的转换,将带来社会保险和住房状况的变化,从而提高了他们的主观福利。

在个体的生活中,存在着各种生老病死的不确定性因素,社会保险能够有效地降低个体的预防性储蓄、平滑当期消费,从而有利于提高个体的主观福利。李后建(2014)使用CHIP2007的流动人口调查数据,考察了以是否拥有养老、医疗、失业和工伤保险这四种社会保险项目衡量的不确定指标对城市务工人员主观幸福感的影响。发现拥有社会保险能够显著提高农民工的主观幸福感,拥有社会保险能够解释农民工之间幸福感差异的10%。农民工在城镇劳动力市场上遭遇就业歧视,他们在正规部门就业的比例低于城市户口劳动者,从而使农民工拥有城市医疗保险的比例较低。属地化管理的社会保险制度设计,也造成了一部分农民工没有参加任何社会保险。农民工可以参加农村的社会保险项目,但是农民工常年在城市工作、生活,使用农村社会保险具有较高的制度成本,造成一部分农民工没有参加任何的社会保险项目。

住房自有能够带来个体主观福利水平的提升。Hu(2013)使用CGSS2006年数据中城镇地区数据的研究表明,自有住房能够显著提高住房满意度和整体生活的幸福感。祝仲坤和冷晨昕(2017)使用2012年流动人口的动态监测调查数据,考察了农民工的居住模式和住房类型对其主观幸福感的影响。他们的研究表明,自有住房显著提高农民工的主观幸福感。自有住房能够显著提高个体的主观福利,但农民工在城市的自有住房率较低:(1)农民工的社会经济状况较低,难以购买城市的商品房;(2)和住房相关的社会保障项目,如廉租房、经济适用房,只针对拥有本地城市户口的中低收入城市居民开放,拥有农业户口的农民工被排斥在了城市住房福利体系之外。农转非永久性居民的社会经济状况好于农民工,能够支付得起城市的房价。同时,获得了城市户口的永久性居民享有城市的住房福利,也有助于他们获得自有住房。永久性居民比农民工拥有更高的自有住房的比例,两者的主观福利的差异可能有来源于住房的部分。

(三)社会资本状况。经济学家较为关注收入和个体主观福利的关系,收入的增长需要经济的持续增长作为支撑。在长期,人们的主观福利如何随着经济的增长而发生变化吸引了众多研究者的关注。相对于对个体主观福利和经济增长关系的理解存在诸多争议,社会资本和人们主观福利的关系较为清晰。一般认为,社会资本和人们的主观福利之间存在较强的相关关系。Bartolini和Sarracino(2015)使用世界价值观调查的研究表明,中国在经济增长的同时,面临居民主观福利水平的下降,社会资本水平的下降是其中重要的解释。李树和陈刚(2012)利用CGSS2006年调查问卷询问受访者与各类人打交道的频率的问题,通过构建社会网络指标,考察了以社会网络为表征的社会资本对农村居民幸福感的影响。他们发现,社会网络能够显著提高农村居民的主观幸福感。

社会资本对劳动者的就业获得、不同群体的收入差异都具有一定的解释。Zhang和Li(2003)对中国农村的研究表明,社会关系对农村劳动者获得非农就业有显著的影响。程诚和边燕杰(2014)使用JSent2009全国八城市抽样调查数据,实证考察了社会资本对农民和城镇职工收入差异的作用。他们发现农民工的社会资本低于城镇职工,且社会资本影响职业选择。由于不同职业的收入水平存在较大差距,从而导致了农民工和城镇职工的收入差距。农民工的原生社会网络在农村老家,且他们的社会经济状况较低,导致了难以在就业所在城市积累社会资本水平,农民工的社会资本低于永久性居民。永久性居民在城市具有一定的社会资本积累,他们与农民工在主观福利上的差异可能来源于社会资本差异的部分。

综上所述,本文提出如下假说:伴随着户籍身份的转换,农村移民的劳动力市场状况、社会保障状况和社会资本状况得到了改善,从而有助于提高他们的主观福利水平。

三、实证模型

农村移民通过户籍身份的转换,成为城市永久性居民,从而实现了主观福利的提升,表现为永久性居民的主观福利高于未实现户籍身份转换的农民工。本文的实证思路为,运用逐步加入和户籍制度密切相关的劳动力市场状况、社会保障状况和社会资本状况的逐步回归和OB分解方法考察造成两者主观福利存在差异的具体因素及其重要程度。

(一)逐步回归。借鉴Levine和Rothman(2006)以及Baum和Ruhm(2009)等研究,本文首先采用逐步加入机制变量的方式,检验劳动力市场状况、社会保障状况和社会资本状况在户籍身份转换影响农村移民主观福利中的作用。基准模型如下:

| SWBi=β0+β1UrbanHukoui+β2incomei+β3demographici+ε1i | (1) |

其中,

在式(1)的基础上,本文分别加入反映劳动力市场状况、社会保障状况和社会资本状况的变量:

| SWBi=αj0+αj1UrbanHukoui+αj2incomei+αj3demographici+αj4Mi+ε2i | (2) |

其中,

最后,估计同时控制劳动力市场状况、社会保障状况和社会资本状况的方程。如果劳动力市场状况、社会保障状况和社会资本状况都能够解释农转非户籍身份转换的主观福利效应,那么此时的户口性质变量的系数估计值将变得很小甚至为0,同时不具统计显著性。

(二)OB分解。OB分解在主观福利的研究中也得到了应用,本文利用OB分解的方法对农转非的永久性居民和农民工的主观福利差异进行分解(Helliwell和Barrington-Leigh,2010;Sarracino,2013)。农转非永久性居民(P)和农民工(M)主观福利(SWB)的差异,可由包括劳动力市场状况、社会保障状况和社会资本状况在内的可观测特征X所解释:

| ΔSWB=[E(XP)−E(XM)]β∗⏟特征效应部分 +[E(XP)](βP−β∗)+[E(XM)](β∗−βM)⏟系数效应部分 | (3) |

其中,

为了考察劳动力市场状况、社会保障状况和社会资本状况各自对永久性居民和农民工主观福利差异的影响,本文继续计算构成分解(Detailed decomposition)。除了上述总分解(Aggregate decomposition),可进一步将上述特征效应部分和系数效应部分分解到各可观测特征上。在构成分解时,本文将由总分解得到的永久性居民和农民工的主观福利的差异,进一步分解到收入、人口学特征、劳动力市场状况、社会保障状况、社会资本状况这五类可观测特征上,并重点关注后三者对永久性居民和农民工的主观福利差异的解释。

四、数据与变量

(一)数据。本文所用数据来自2016年中国劳动力动态调查(China Labor-force Dynamic Survey,CLDS)。该调查由中山大学社会科学调查中心组织实施,旨在通过对中国城乡以村居为追踪范围的家庭、劳动力个体开展每两年一次的动态追踪调查,系统地监测村居社区的社会结构和家庭、劳动力个体的变化与相互影响,建立劳动力、家庭和社区三个层次上的追踪数据库,从而为进行实证导向的高质量的理论研究和政策研究提供基础数据。CLDS的调查对象为15—64岁的劳动年龄人口,是我国第一个以劳动力为主题的全国性跟踪调查。CLDS采用多阶段、多层次、与劳动力规模成比例的概率抽样方法获取调查样本,CLDS团队在2012年开展了全国层面的基线大调查,并每两年开展一次追踪调查。CLDS2016年调查在全国(除港澳台、西藏、海南外)29个省、直辖市、自治区展开,共完成了401份村居社区问卷、14 226份家庭问卷、21 086份15—64岁劳动力人口个体问卷,数据样本具有全国代表性。

(二)主要变量。

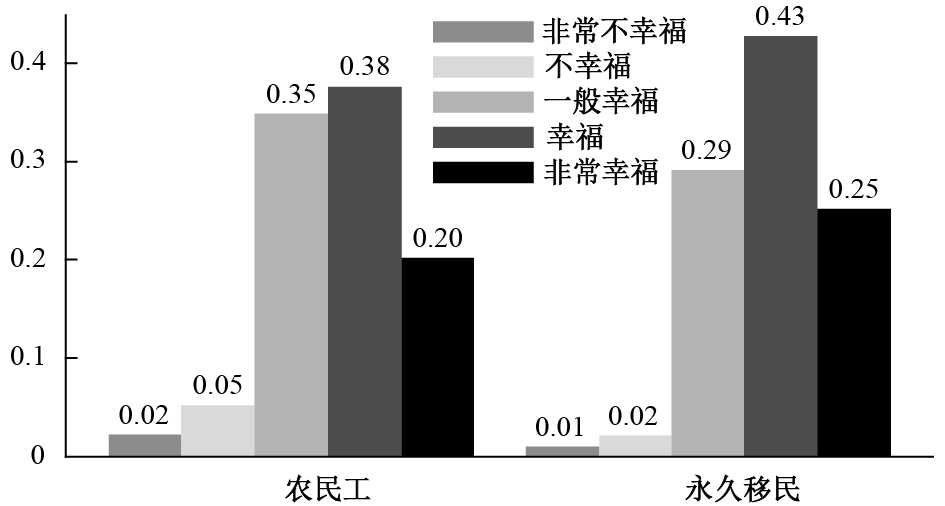

1.主观福利与户籍转换。(1)主观福利。以往的文献使用幸福感、生活满意度等衡量主观福利(Easterlin等,2012;Bartolini和Sarracino,2015)。本文使用CLDS2016数据中的幸福感作为主观福利的衡量指标。CLDS2016的问卷设计了主观幸福感问题,共有五个选项可供受访者选择:非常不幸福取值为1,非常幸福取值为5,介于非常不幸福和非常幸福之间的幸福感程度分别取对应的整数值。因此,本文的主观福利变量,即主观幸福感是一个五取值的有序变量,数值越大,表示幸福感越高。图1为已获得城市户口的农民工和尚未获得城市户口的农民工的幸福感分布。尚未获得城市户口的农民工在非常不幸福、不幸福和一般的比例上相对较大,在幸福和非常不幸福上的比例较小;反之,已获得城市户口的农民工在非常幸福和幸福上的比例较大,在一般、不幸福和非常不幸福上的比例较小。

|

| 图 1 永久移民与农民工的幸福感分布 |

(2)户籍转换。为了反映户籍身份转换,本文根据户口所在地、调查时点的户口性质、农转非的经历构建永久性居民和农民工的指示变量。首先,根据户口所在地判断受访者是本地户口人员还是外来户口人员。其次,根据户口性质得到户口属性信息,将样本分为城市户口居民和农村户口居民。然后,CLDS2016针对城市户口居民,设计了农转非相关问题,本文可以将城市户口居民划分为城镇原住民和农转非永久性居民。据此,可以识别三类和本文研究相关的人群,即农民工、农转非城市居民和城镇原住民。本文主要实证部分反映户籍转换的城市户口变量为虚拟变量,永久性居民取值为1、农民工取值为0。

2.劳动力市场状况、社会保障状况和社会资本状况。(1)劳动力市场状况。借鉴林易(2010)对单位性质的划分方法,本文将在党政机关、国有事业、国有企业、集体企事业工作的劳动者定义为体制内就业者,将个体、私营、民营、三资和其他工作的视为体制外就业者。工作满意度反映了劳动者对工作整体状况的主观评价,工作满意度越高的劳动者,他们的主观福利也会更高。本文利用CLDS2016中的工作满意度问题考察劳动力市场状况在农转非农民工的主观福利效应中的作用。CLDS中的工作满意度问题由5个选项构成,本文将原始选项做逆序处理,使选项数值越大,表示工作满意度越高。

(2)社会保障状况。本文从社会保险(医疗保险、养老保险)和住房状况两个方面,考察社会保障在农转非农民工的主观福利效应中的作用。第一,社会保险。CLDS2016询问了受访者的医疗保险和养老保险拥有状况,本文定义城市医疗保险、城市养老保险和没有相应的社会保险;第二,自有住房。住房状况对居民主观福利影响的研究表明,人们是否自有住房对其主观福利有较显著的影响(Hu,2013;祝仲坤和冷晨昕,2017)。CLDS2016年调查的家庭问卷设计了住房条件模块,询问了受访家庭现在居住的房子的产权情况,本文据此构建了住房是否自有的二值变量。

(3)社会资本状况。社会资本分可分为认知型社会资本和结构型社会资本,本文通过CLDS提供的信息构建了反映认知型社会资本的信任度变量和反映结构型社会资本的组织参与变量。第一,邻里信任。社区(村)是大部分人长期活动的场所,社区成员之间的交往互动会对个体的主观福利具有重要的影响。CLDS2016询问了受访者对本社区(村)的邻里、街坊和其他居民的信任情况,有五个选项可供选择。本文将非常不信任和不太信任归为一类、一般信任归为一类、比较信任和非常信任归为一类,构造了反映三类信任程度的认知型社会资本变量。第二,组织参与。在社会参与和支持部分,CLDS2016询问了受访者的社团、社会组织参与状况,共计询问了九类活动。CLDS2016询问了受访者是否是其成员,以及过去一年参加该组织活动的频率。本文根据过去一年参加该组织活动的频率来构建本文的结构型社会资本。由于大部分受访者在过去一年中从不参加这九项社会活动,所以本文构建了一个社会活动参与的指示变量,只要在过去的一年里参加了任何一项社会活动,就定义社会活动参与变量为1,在过去的一年里没有参加任何一项社会活动,则定义社会活动参与变量为0。①

五、实证结果与讨论

(一)主观福利的决定因素:逐步回归估计结果。表1为逐步回归估计结果。第(1)列基准模型的回归结果显示,城市户口和家庭人均年收入对农村移民的主观幸福感具有显著的影响:实现了户籍身份转换的农民工,他们的主观幸福感比尚未实现户籍身份转换的农民工高出一个等级的概率为10.5%,且家庭人均年收入每增加1万元,主观幸福感提高一个等级的概率提高了7%。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| 变量 | 基准模型 | +劳动力市场 | +社会保障 | +社会资本 | 全设定 |

| 城市户口 | 0.105** | 0.070+ | 0.037 | 0.082* | −0.006 |

| (0.043) | (0.043) | (0.049) | (0.043) | (0.049) | |

| 家庭人均年收入 | 0.070*** | 0.053** | 0.065*** | 0.074*** | 0.054** |

| (0.022) | (0.022) | (0.022) | (0.022) | (0.022) | |

| 体制内就业 | 0.113** | 0.106** | |||

| (0.048) | (0.049) | ||||

| 工作满意度 | |||||

| 满意 | 0.400*** | 0.403*** | |||

| (0.080) | (0.080) | ||||

| 非常满意 | 0.688*** | 0.673*** | |||

| (0.079) | (0.079) | ||||

| 医疗保险 | |||||

| 农村医疗保险 | 0.162** | 0.132** | |||

| (0.063) | (0.061) | ||||

| 城市医疗保险 | 0.171** | 0.142** | |||

| (0.072) | (0.070) | ||||

| 养老保险 | |||||

| 农村养老保险 | 0.049 | 0.029 | |||

| (0.049) | (0.047) | ||||

| 城市养老保险 | 0.042 | −0.001 | |||

| (0.051) | (0.050) | ||||

| 自有住房 | 0.107** | 0.116** | |||

| (0.049) | (0.047) | ||||

| 对本社区(村)居民的信任程度 | |||||

| 信任 | −0.019 | −0.047 | |||

| (0.061) | (0.061) | ||||

| 非常信任 | 0.133** | 0.078 | |||

| (0.062) | (0.061) | ||||

| 组织参与 | 0.152*** | 0.112* | |||

| (0.058) | (0.058) | ||||

| 控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES |

| R2 | 0.130 | 0.179 | 0.136 | 0.139 | 0.190 |

| 样本数 | 2 292 | 2 292 | 2 292 | 2 292 | 2 292 |

| 注:表1为包括已获得城市户口的农民工和尚未获得城市户口的农民工的主观福利决定因素的OLS回归结果;各列均控制了性别、年龄、婚姻状况、受教育程度、自评健康状况、迁移年限、家庭是否团聚、省份固定效应;圆括号内为稳健标准误;***、**和*分别表示在1%、5%和10%的统计水平上显著,+表示在10.6%的统计水平上显著。 | |||||

第(2)列在第(1)列基准模型的基础上,加入了劳动力市场状况变量。体制内就业者比体制外就业者的幸福感高出一个等级的概率为11.3%。个体的工作满意度越高,其主观幸福感也更高。非常满意和满意变量的系数估计值都为正,且非常满意变量的系数估计值大于满意变量。相对于对工作感到不满意者,对工作感到满意者的幸福感往上提高一个等级的可能性会提高40%;对工作感到非常满意者,这一提高的比例为68.8%。工作满意度为劳动者对自身工作状况的整体主观感受和主观幸福感一样,都是个体的主观感受。个体的主观感受往往密切相关,工作满意度的系数估计值比体制内就业变量的系数估计值大。城市户口变量的系数估计值为0.07,在10.6%的统计水平上显著。相对于基准模型下城市变量0.105的系数估计值,加入了劳动力市场状况变量后,城市户口变量的系数估计值下降了33.3%。

第(3)列在第(1)列的基础上,加入了社会保障状况变量。医疗保险比养老保险对农村移民的主观幸福感的影响更大,且医疗保险变量具有统计显著性、养老保险变量不具有统计显著性。同时,城市医疗保险比农村医疗保险更能提高个体的主观幸福感。拥有农村医疗保险者的主观幸福感比没有医疗保险者的主观幸福感高出一个等级的概率提高了16.2%,而拥有城市医疗保险者的主观幸福感比没有医疗保险者的幸福感高出一个等级的概率提高了17.1%。自有住房变量的估计结果表明,住房状况对个体的主观幸福感具有显著的影响,第(3)列自有住房变量系数的估计值为0.107,且在5%的统计水平上显著。我们在基准模型的基础上,进一步控制了医疗保险、养老保险和住房是否自有这些社会保障状况,从而使城市户口变量的系数估计值下降为0.037且不具有统计显著性,系数估计值数值下降的幅度为67.8%。第(4)列在第(1)列基准模型的基础上,加入了社会资本状况变量后显示,信任和组织参与显著影响了农村移民的主观幸福感。相对于对邻里感受不信任者,非常信任者的主观幸福感为更高一级者显著高出了13.3%。在过去的一年里,参加过各类组织的农村移民的幸福感刻度比没有参加者高出了15.2%。城市户口变量的系数估计值下降为0.082,下降了21.9%。

比较第(2)列至第(4)列分别加入了劳动力市场状况变量、社会保障状况变量和社会资本状况变量后,城市户口变量的系数估计值和表(3)基准模型下城市户口变量的系数估计值显示:加入了社会保障状况变量后,城市户口变量的系数估计值减小的幅度最大;其次是加入了劳动力市场状况变量后的变化结果;最后是加入了社会资本状况变量后的变化结果,也即相应的城市户口变量估计值下降的幅度分别为67.8%、33.3%和21.9%。获得城市户口的农民工和未获得城市户口的农民工在劳动力市场状况、社会保障状况和社会资本状况上的差异,各自都能够解释两者间主观幸福感的差异,第(2)列至第(4)列的逐步回归结果表明:社会保障的差异对两者主观幸福感差异的解释力最大。

表1第(5)列为在基准模型的基础上,同时加入了劳动力市场变量、社会保障变量和社会资本变量的全设定下的估计结果。此时,城市户口变量的系数估计值减小为0.025,并不再具有统计显著性。表明在同时控制了劳动力市场状况、社会保障状况、社会资本状况的差异的情况下,已农转非的农民工和尚未农转非的农民工之间不存在主观幸福感的差异。换言之,农村移民在获得城市户口后,实现了劳动力市场状况、社会保障状况和社会资本状况的改善,从而提高了其主观幸福感。

(二)已农转非的农民工和尚未农转非的农民工主观福利的差异分解:OB分解结果。表2为农转非的农民工和尚未农转非的农民工幸福感差异的OB分解结果。第(1)列总分解估计结果显示,已农转非的农民工和尚未农转非的农民工在幸福感的均值上存在0.205个单位的统计显著性差异。特征效应和系数效应的估计值分别为0.210和−0.006,仅特征效应的估计值具有统计显著性。特征效应为已农转非的农民工和尚未农转非的农民工在可观测特征上的差异对两者主观福利差异的解释部分,系数效应为已农转非的农民工和尚未农转非的农民工在可观测特征对主观福利影响的效应差异对两者主观福利差异的解释部分。已农转非的农民工和尚未农转非的农民工在可观测特征上的差异,是前者的主观福利高于后者的主要原因。

| (1) | (2) | (3) | ||

| 总分解 | 构成分解 | |||

| 变量 | 变量 | 特征效应 | 系数效应 | |

| 已农转非的农民工 | 3.889*** | 家庭人均年收入 | 0.004 | -0.016 |

| (0.025) | (0.003) | (0.421) | ||

| 尚未农转非的农民工 | 3.685*** | 人口学特征 | 0.009 | -0.227 |

| (0.027) | (0.027) | (0.280) | ||

| 差值 | 0.205*** | 地区特征 | 0.031** | -0.019 |

| (0.037) | (0.015) | (0.178) | ||

| 特征效应 | 0.210*** | 劳动力市场状况 | 0.058*** | 0.103 |

| (0.038) | (0.016) | (0.144) | ||

| 系数效应 | -0.006 | 社会保障状况 | 0.084*** | 0.108 |

| (0.048) | (0.031) | (0.130) | ||

| 社会资本状况 | 0.024*** | -0.036 | ||

| (0.009) | (0.102) | |||

| 常数项 | 0.081 | |||

| (0.506) | ||||

| 样本数 | 2 292 | |||

| 注:圆括号内为稳健标准误;***、**和*分别表示在1%、5%和10%的统计水平上显著。下表同 | ||||

表2第(2)和第(3)列为构成分解的估计结果。本文将控制的可观测变量分为六类,分别是家庭人均年收入、人口学特征、省份固定效应、劳动力市场状况、社会保障状况和社会资本状况,构成分解将总分解的结果进一步分解到这六类特征上。第(3)列系数效应的构成分解均不具有统计显著性,因为第(1)列的总分解结果表明,特征效应才是解释已农转非的农民工和尚未农转非的农民工主观福利差异的主要原因,本文将分析的重点放在特征效应的构成分解上。家庭人均年收入和人口学特征不具有统计显著性,劳动力市场状况、社会保障状况和社会资本状况均具有统计显著性。社会保障状况变量的系数估计值为0.084,占整个特征效应的40%;其次为劳动力市场状况变量,系数估计值为0.058,占特征效应的27.6%;最后是社会资本状况变量,系数估计值和占比分别为0.024和11.4%。构成分解的估计结果表明,对可观测特征而言,已农转非的农民工和尚未农转非的农民工在社会保障状况上的差异,是造成两者主观福利差异的主要原因;其次是劳动力市场状况和社会资本状况。

表2OB分解的估计结果表明:已农转非的农民工和尚未农转非的农民工在可观测特征上的差异,是造成两者主观福利差异的主要原因。在这些可观测特征上,两者在家庭人均年收入和人口学特征上的差异对两者主观福利差异的解释不具有统计显著性,劳动力市场状况、社会保障状况和社会资本状况的差异占到了可观测特征解释部分的79%。其中,已农转非的农民工和尚未农转非的农民工在社会保障状况上的差异又是起着重要作用的部分,占到了整个特征效应的40%。表2OB分解的估计结果和表1逐步回归的估计结果相类似,已农转非的农民工和尚未农转非的农民工在劳动力市场状况、社会保障状况和社会资本状况上的差异,是比家庭人均年收入和人口学特征更重要的解释两者主观福利差异的因素,其中又以社会保障上的差异最具解释力。

(三)对不同形式户籍转换的农民工的异质性考察。本文继续利用CLDS数据中关于户籍转换的详细信息,考察户籍身份转换的不同形式对农村移民的农转非主观福利效应的影响。借鉴相关文献,本文按照农转非的不同形式,将已获农转非身份的农村移民分为两类:自致型农转非农村移民和外致型农转非农民移民(郑冰岛和吴晓刚,2013)。自致型农转非农村移民更多的是依靠自身的努力,选择去实现户籍身份的转换,他们往往比外致型农转非农村移民具有更强的“能力”。

表3是不同农转非形式农村移民和尚未农转非农民工主观福利差异的OB分解结果。自致型农转非农村移民的主观幸福感高于外致型农转非农村移民,且Panel A和Panel B的总分解结果显示,仅特征效应的系数估计值具有统计显著性、系数效应均不具有统计显著性。和表2不考虑户籍转换形式的分解结果的结论相类似,自致型农转非农村移民和尚未农转非农民工的主观福利差异与外致型农转非农村移民和尚未农转非农民工的主观福利差异都是由群体内的特征差异所造成。分别计算两组样本的主观幸福感差异由可观测特征解释的比例显示,外致型农转非农村移民和尚未农转非农民工主观福利的差异更多的是由两者可观测特征所解释。表3 Panel A列和Panel B列构成分解的特征效应估计结果显示,劳动力市场状况、社会保障状况和社会资本状况的系数估计值均具有统计显著性,能够解释自致型农转非农村移民和尚未农转非农民工、外致型农转非农村移民和尚未农转非农民工之间由可观测特征解释的主观幸福感差异。分别计算Panel A和Panel B的劳动力市场状况、社会保障状况和社会资本状况占特征效应的比例,发现这三类特征占特征效应的比例对Panel B外致型农转非和尚未农转非农民工主观福利的差异由可观测特征解释的比例都大于Panel A自致型农转非和尚未农转非农民工组。社会保障的差异在外致型农转非组和自致型农转非组中,都是解释两者和尚未农转非农民工由可观测特征差异造成的主观福利差异的最重要部分,在外致型农转非组中占到了93.5%、在自致型农转非组中占到了24.5%。

| Panel A:自致型农转非农村移民 | Panel B:外致型农转非农村移民 | |||||||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |||||

| 总分解 | 构成分解 | 总分解 | 构成分解 | |||||||

| 变量 | 变量 | 特征效应 | 系数效应 | 变量 | 变量 | 特征效应 | 系数效应 | |||

| 农转非农村移民 | 3.962*** | 家庭人均年收入 | 0.013* | −0.016 | 永久移民 | 3.793*** | 家庭人均年收入 | −0.008 | 0.204 | |

| (0.035) | (0.007) | (0.526) | (0.039) | (0.005) | (0.478) | |||||

| 尚未农转非农民工 | 3.685*** | 人口学特征 | 0.029 | 0.005 | 农民工 | 3.685*** | 人口学特征 | −0.028 | −0.273 | |

| (0.027) | (0.038) | (0.370) | (0.027) | (0.030) | (0.338) | |||||

| 差值 | 0.278*** | 地区特征 | 0.075*** | −0.057 | 差值 | 0.108** | 地区特征 | −0.007 | 0.000 | |

| (0.044) | (0.021) | (0.182) | (0.047) | (0.008) | (0.037) | |||||

| 特征效应 | 0.275*** | 劳动力市场状况 | 0.069*** | 0.271 | 特征效应 | 0.124*** | 劳动力市场状况 | 0.035** | −0.122 | |

| (0.047) | (0.025) | (0.188) | (0.045) | (0.015) | (0.174) | |||||

| 系数效应 | 0.003 | 社会保障状况 | 0.068* | 0.193 | 系数效应 | −0.016 | 社会保障状况 | 0.101*** | −0.065 | |

| (0.058) | (0.037) | (0.163) | (0.061) | (0.036) | (0.204) | |||||

| 社会资本状况 | 0.021** | −0.070 | 社会资本状况 | 0.030** | 0.027 | |||||

| (0.009) | (0.125) | (0.013) | (0.153) | |||||||

| 常数项 | −0.323 | 常数项 | 0.212 | |||||||

| (0.602) | (0.595) | |||||||||

| 样本数 | 1 740 | 样本数 | 1 622 | |||||||

(四)农转非农村移民实现了主观福利的城市融合了吗?为了考察已农转非的农村移民在主观福利上是否实现了和城镇原住民的融合,本文继续利用CLDS数据中的城镇原住民样本,考察农转非农村移民和城镇原住民是否存在主观福利上的差异,表4为农转非农村移民和城镇原住民主观幸福感的OB分解结果。总分解估计结果显示,农转非农村移民的幸福感均值为3.889,城镇原住民的幸福感均值为3.921,两者不存在显著的差异。特征效应和系数效应的系数估计值也不具有统计显著性。表4对农转非农村移民和城镇原住民幸福感差异的OB分解结果表明,农转非使农村移民在主观福利上实现了和城镇原住民的融合。当然,由于各地的户籍政策不尽相同,再加上各地的经济社会状况存在差异,农转非农村移民实现了主观福利上与城镇原住民的融合这一结论是仅就平均意义而言。

| (1) | (2) | (3) | ||

| 总分解 | 构成分解 | |||

| 变量 | 变量 | 特征效应 | 系数效应 | |

| 农转非农村移民 | 3.889*** | 家庭人均年收入 | −0.016*** | 0.089 |

| (0.025) | (0.006) | (0.347) | ||

| 城镇原住民 | 3.921*** | 人口学特征 | 0.007 | −0.488* |

| (0.020) | (0.013) | (0.272) | ||

| 差值 | −0.032 | 地区特征 | −0.038*** | −0.052 |

| (0.032) | (0.014) | (0.235) | ||

| 特征效应 | −0.024 | 劳动力市场状况 | 0.001 | 0.047 |

| (0.022) | (0.009) | (0.134) | ||

| 系数效应 | −0.008 | 社会保障状况 | 0.011** | 0.207 |

| (0.033) | (0.006) | (0.139) | ||

| 社会资本状况 | 0.010** | −0.053 | ||

| (0.004) | (0.102) | |||

| 常数项 | 0.243 | |||

| (0.506) | ||||

| 样本数 | 2 975 | |||

六、结 论

本文运用CLDS2016年数据,实证考察了户籍身份的农转非通过哪些因素影响进入城市的农村移民的主观福利。采用幸福感衡量农村移民的主观福利,数据表明已农转非的农村移民的主观幸福感显著高于尚未农转非的农民工。逐步加入了机制变量的逐步回归和OB分解结果均表明:户籍身份转换提高了农村移民的主观福利效应主要是通过劳动力市场状况、社会保障状况和社会资本状况的改善而实现的,两者主观福利的差异并非来自收入和人口学特征的差异。已农转非的农村移民比尚未农转非的农民工在体制内部门就业更多、工作满意度也更高,农转非的农村移民拥有城市社会保险的可能性更大、自有住房的比例更高,其对本社区(村)的邻里、街坊和其他居民的信任程度更高、参加各种社会组织的可能性也更大。按照农转非的不同形式的分析结果表明:户籍转换的主观福利效应对自致型农转非农村移民的主观福利提升的效应更大。

在新型城镇化条件下,户籍制度的深化改革将使更多的农村移民实现户籍身份的农转非,成为城市的永久性居民。已农转非的农村移民是否实现了和城镇原住民在社会经济等各个方面的融合,是评估新型城镇化是否做到了以人为本的重要依据。能够实现户籍身份的农转非进而成为城市永久性居民的农村移民能够获得劳动力市场状况、社会保障状况和社会资本状况的改善,这有利于提高他们的主观福利水平,从而实现其与城镇原住民在主观福利上的融合。本文对已农转非的农村移民和城镇原住民的主观福利差异的分析表明,两者的主观福利总体上不存在显著差异,即户籍身份的转换使农村移民能够实现其与城镇原住民在主观福利上的完全融合。

① 由于篇幅所限,本文对控制变量就不再做说明,且略去变量的描述性统计结果。

| [1] | 蔡昉. 以农民工市民化推进城镇化[J]. 经济研究, 2013(3): 6–8. DOI:10.3969/j.issn.1002-5863.2013.03.004 |

| [2] | 陈刚, 李树. 政府如何能够让人幸福? ——政府质量影响居民幸福感的实证研究[J]. 管理世界, 2012(8): 55–67. |

| [3] | 陈前恒, 林海, 吕之望. 村庄民主能够增加幸福吗? ——基于中国中西部120个贫困村庄1800个农户的调查[J]. 经济学(季刊), 2014(2): 723–744. |

| [4] | 程诚, 边燕杰. 社会资本与不平等的再生产: 以农民工与城市职工的收入差距为例[J]. 社会, 2014(4): 67–90. DOI:10.3969/j.ISSN.2095-4662.2014.04.013 |

| [5] | 李后建. 不确定性防范与城市务工人员主观幸福感: 基于反事实框架的研究[J]. 社会, 2014(2): 140–165. DOI:10.3969/j.issn.1674-3512.2014.02.008 |

| [6] | 李树, 陈刚. " 关系”能否带来幸福? ——来自中国农村的经验证据[J]. 中国农村经济, 2012(8): 66–78. |

| [7] | 林易. " 凤凰男”能飞多高: 中国农转非男性的晋升之路[J]. 社会, 2010(1): 88–108. DOI:10.3969/j.issn.1009-0118.2010.01.055 |

| [8] | 罗楚亮. 绝对收入、相对收入与主观幸福感——来自中国城乡住户调查数据的经验分析[J]. 财经研究, 2009(11): 79–91. DOI:10.3969/j.issn.1001-9952.2009.11.008 |

| [9] | 孙婧芳. 城市劳动力市场中户籍歧视的变化: 农民工的就业与工资[J]. 经济研究, 2017(8): 171–186. DOI:10.3969/j.issn.1672-5719.2017.08.141 |

| [10] | 王海成, 郭敏. 非正规就业对主观幸福感的影响——劳动力市场正规化政策的合理性[J]. 经济学动态, 2015(5): 50–59. |

| [11] | 张峰, 贾岚暄. 体制内关系与居民幸福感[J]. 经济学动态, 2016(3): 78–87. |

| [12] | 章莉, 李实, Darity W A Jr, et al. 中国劳动力市场上工资收入的户籍歧视[J]. 管理世界, 2014(11): 35–46. |

| [13] | 赵奉军. 城市让生活更美好——户籍身份变动与居民生活满意度[J]. 中国农村观察, 2016(4): 56–71. |

| [14] | 郑冰岛, 吴晓刚. 户口、" 农转非”与中国城市居民中的收入不平等[J]. 社会学研究, 2013(1): 160–181. |

| [15] | 周闯, 曲佳霖. 公共部门与非公共部门就业选择的福利效应——基于幸福经济学的视角[J]. 劳动经济研究, 2017(2): 40–55. |

| [16] | 祝仲坤, 冷晨昕. 中国进城农民工的居住状况与主观幸福感——基于流动人口动态监测数据的实证分析[J]. 劳动经济研究, 2017(2): 56–79. |

| [17] | Bartolini S, Sarracino F. The dark side of Chinese growth: Declining social capital and well-being in times of economic boom[J]. World Development, 2015, 74: 333–351. DOI:10.1016/j.worlddev.2015.05.010 |

| [18] | Baum Ⅱ C L, Ruhm C J. Age, socioeconomic status and obesity growth[J]. Journal of Health Economics, 2009, 28(3): 635–648. DOI:10.1016/j.jhealeco.2009.01.004 |

| [19] | Becker G S, Rayo L, Krueger A B. Economic growth and subjective well-being: Reassessing the Easterlin paradox. Comments and discussion[J]. Brookings Papers on Economic Activity, 2008, 2008(1): 88–102. DOI:10.1353/eca.0.0011 |

| [20] | Deng Q H, Gustafsson B. The Hukou converters-China’s lesser known rural to urban migrants[J]. Journal of Contemporary China, 2014, 23(88): 657–679. DOI:10.1080/10670564.2013.861147 |

| [21] | Easterlin R A. An economist’s road to subjective well-being[J]. Applied Research in Quality of Life, 2014, 9(3): 783–785. DOI:10.1007/s11482-014-9329-z |

| [22] | Easterlin R A, Morgan R, Switek M, et al. China’s life satisfaction, 1990-2010[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, 109(25): 9775–9780. DOI:10.1073/pnas.1205672109 |

| [23] | Helliwell J F, Barrington-Leigh C P. Viewpoint: Measuring and understanding subjective well-being[J]. Canadian Journal of Economics, 2010, 43(3): 729–753. DOI:10.1111/j.1540-5982.2010.01592.x |

| [24] | Hu F. Homeownership and subjective wellbeing in urban China: Does owning a house make you happier[J]. Social Indicators Research, 2013, 110(3): 951–971. DOI:10.1007/s11205-011-9967-6 |

| [25] | Lee L. Decomposing wage differentials between migrant workers and urban workers in urban China’s labor markets[J]. China Economic Review, 2012, 23(2): 461–470. DOI:10.1016/j.chieco.2012.03.004 |

| [26] | Levine D I, Rothman D. Does trade affect child health?[J]. Journal of Health Economics, 2006, 25(3): 538–554. DOI:10.1016/j.jhealeco.2005.10.001 |

| [27] | Requena F. Rural-urban living and level of economic development as factors in subjective well-being[J]. Social Indicators Research, 2016, 128(2): 693–708. DOI:10.1007/s11205-015-1051-1 |

| [28] | Sarracino F. Determinants of subjective well-being in high and low income countries: Do happiness equations differ across countries?[J]. The Journal of Socio-Economics, 2013, 42: 51–66. DOI:10.1016/j.socec.2012.11.006 |

| [29] | Tan Y T, Xu H, Zhang X L. Sustainable urbanization in China: A comprehensive literature review[J]. Cities, 2016, 55: 82–93. DOI:10.1016/j.cities.2016.04.002 |

| [30] | Tani M. Hukou changes and subjective well-being in China[J]. Social Indicators Research, 2017, 132(1): 47–61. DOI:10.1007/s11205-016-1247-z |

| [31] | Wang X R, Hui E C M, Choguill C, et al. The new urbanization policy in China: Which way forward?[J]. Habitat International, 2015, 47: 279–284. DOI:10.1016/j.habitatint.2015.02.001 |

| [32] | Zhang X B, Li G. Does Guanxi matter to nonfarm employment?[J]. Journal of Comparative Economics, 2003, 31(2): 315–331. DOI:10.1016/S0147-5967(03)00019-2 |