2019第45卷第5期

一、引 言

在我国参与全球分工的过程中,通过开辟城市新空间等企业家城市式的地域重构,如设立开发区和发展新城等方式,吸引要素集聚和实施产业集群政策成为了地方政府发展本地经济的普遍做法。随着时间的累积,产业发展除了受自身特性、政策优惠和外部因素影响以外,还应重视产业集聚环境的动态演化及其效应。其中,开发区是政策型产业集聚形式,其经历的多次转型就是产业集聚环境演化的典型例证,开发区与城市融合发展是集聚演化的主要趋势。现有的文献在讨论产业集聚和开发区问题时,大多没有考虑到企业动态因素在开放条件下对产业集聚环境演化的重塑作用,这是“后政策租”时期产业集聚相关研究的明显不足。

企业动态包含了企业的进入、退出、迁移、发展和衰亡等多种经济现象(邵宜航和李泽扬,2017),贯穿于产业集聚演化的整个过程。特别是新进企业的偏好与选择是产业集聚环境组织生态形成、演化和发展的重要驱动力,故本文主要聚焦企业进入动态的影响。在“后政策租”时期,市场机制将在影响企业进入动态中发挥越来越大的作用,激发“集聚租”对资源的调节与配置功能。此外,随着开发区转型的深入,城市发展水平、功能性便利条件、开放程度以及治理能力等也都会成为企业进入动态考量的重要因素,它们将导致“集聚租”的进一步分化,并通过供给异质性的外部经济对企业发展起到不同形式的促进作用。本文将此归结为由产业集聚环境的整体性差异带来的影响,并重点研究考虑企业进入动态时产业集聚环境的演化方向及其对企业创新偏好的影响。

目前,大量文献研究了由专业化和多样化构成的产业集聚对企业创新和城市经济增长的影响(Glaeser等,1992;Henderson等,1995;Malpezzi等,2004;Ketelhöhn,2006;Zhang,2015)。然而,也只是以产业集聚环境静态不变为分析前提。关于企业创新偏好,学术界尽管展开了比较系统的研究,参见Jayaram等(2014)、蒋为(2015)、Hullova等(2016),但却较少关注产业集聚环境的影响。鉴于上述研究不足,本文尝试厘清不同类型的产业集聚环境对企业创新偏好的微观影响与作用机制,认为产业集聚环境在因其外部性差异引起企业创新偏好分层的同时,为获取知识和促进创新的企业进入动态将通过“筛选机制”增强对产业集聚环境的差异化影响,从而促进产业集聚环境的演化。如果企业进入动态的同质性很高,那些高度专业化的地区就极有可能陷入“选择性锁定”的状态。在市场机制作用下,这种状态的持续叠加会进一步导致整个产业集聚环境的自我封闭和衰退,而集聚区内企业则将经历集体性的创新活力丧失。值此,本文在已有文献(胡彬和万道侠,2017)之外,提出了另外一种主要受市场选择影响的、由产业集聚环境“降级”造成的企业“创新惰性”。

对应于现实经济,本文旨在回答以下两个问题:第一,当“政策租”淡化之后,产业集聚成为了企业寻求利润来源的外部经济环境和空间组织载体,在开放程度不断提高的条件下,差异化的产业集聚环境会对企业创新偏好产生怎样的动态影响?相关研究(王永进和张国峰,2016)表明,由制度和政策优惠形成的“选择效应”是开发区生产率优势的主要来源,而“集聚效应”的持续期很短,并不能支持开发区的长期发展。那么,当政策优惠退出并不再主导“选择效应”的形成时,受市场机制影响的企业进入动态的结构差异及其累积影响对于以开发区为主要存在形式的产业集聚的持续发展就会非常重要;①第二,作为一个整体,产业集聚环境是否会因为企业进入动态的存在而强化相互之间在企业创新偏好上的差异,并通过循环累积的作用机制,使得产业集聚环境发生“劣化降级”或“优化升级”的二元分化呢?回答以上问题,不仅可为研究产业集聚环境对企业创新的影响提供动态的分析视角,还可解释现实中开发区整体转型困境与产业升级受阻问题,以期从产业集聚环境升级角度寻求解决企业“创新惰性”的发展对策,为有效地推动产业升级和企业创新提供新的思路。

除了上述边际贡献以外,本文的研究还发现,产品市场管制能够减弱专业化集聚环境对企业低端创新偏好的正向影响,而加强生产性服务业功能供给(诸如金融服务和法律服务)则能够增强相关多样化集聚环境对企业高端创新偏好的正向影响。这说明,在“政策租”的影响日益淡化而市场机制的作用逐渐增强的背景下,无论是哪一种类型的产业集聚环境,加强市场体系的制度建设都是促进企业创新的基础性保障。

二、理论分析与研究假说

本部分将在理论上阐释具有分层和异质性特征的企业创新偏好是如何受到差异化产业集聚环境的影响,以及在企业进入动态与产业集聚环境的相互作用下,产业集聚环境“升级”或“降级”演化趋势如何整体性地影响了企业创新。

(一)企业创新偏好的分层及其异质性特征。随着对企业创新问题研究的逐步深入与细化,有关创新选择分层的研究也不断地涌现。国外的大量文献(Martínez-Ros和Labeaga,2009;Goedhuys和Veugelers,2012;Ballot等,2015;Hullova等,2016)认为,产品创新和工艺创新的有机结合有益于企业的成长。而Guan(2009)的研究则表明,中国的企业在技术创新选择上主要偏好于依靠工艺流程的改善即工艺创新来提高生产效率。毕克新等(2012)认为,制造业企业如果同时兼顾产品创新和工艺创新,则能形成以市场和成本为代表的双重竞争优势,并且政府在促进制造业企业产品创新与工艺创新协同发展方面具有不可或缺的作用。

不少研究还指出,企业的创新偏好具有显著的异质性特征。张宗庆和郑江淮(2013)研究发现,小企业偏好产品创新,大企业偏好工艺创新。Choe(2014)认为,多元化的企业战略更偏好产品创新,而低成本战略偏好工艺创新。Chang等(2015)指出,变革型的领导偏好产品创新,而交易型的领导更偏好工艺创新,但这种关系还受到知识获取能力的影响。Gómez等(2016)认为,外部获取而非内部发展是产品创新和工艺创新成功的途径。除企业自身的异质性特点之外,产业集聚环境也会影响企业创新偏好的分层。Callois(2008)通过建立一个微观经济模型对企业的创新行为进行分析,认为企业间地理邻近度越高,越有利于工艺创新,同时却因缺少产品差异性而不利于产品创新。这表明,单纯依靠地理邻近传播知识的方式以及知识本身对较高层次的创新均存在着局限性。胡彬和万道侠(2017)将企业的创新偏好分为高端创新(产品创新和工艺创新并举)和低端创新(仅选择工艺创新)两种类型,考察了产业集聚对制造业企业技术创新模式的影响,发现政府干预的行为惯性为制造业企业的集聚营造了依赖低成本竞争的生存环境,导致企业创新模式的低端化及企业的“创新惰性”。然而,上述研究仍属于静态视角,未考虑到企业动态因素及其对产业集聚环境演化的影响。

(二)产业集聚环境与企业创新偏好:动态视角的分析。②产业集聚区内企业的技术创新导向分为两种类型:一是获取成本竞争优势,增加企业利润;二是赢得产品竞争优势,获取垄断利润(万道侠和胡彬,2018)。这两种类型分别对应于低端创新和高端创新两种创新选择,也构成了影响企业进入动态的主要动因。本文认为,企业创新的异质性需求将促使企业选择不同的产业集聚环境,后者的主要特征(诸如:地理位置、产业密度及构成、企业生产率等)则会影响企业创新选择的进入动态,企业生存的产业组织环境随之改变,进而对集聚区内企业的创新行为产生影响。

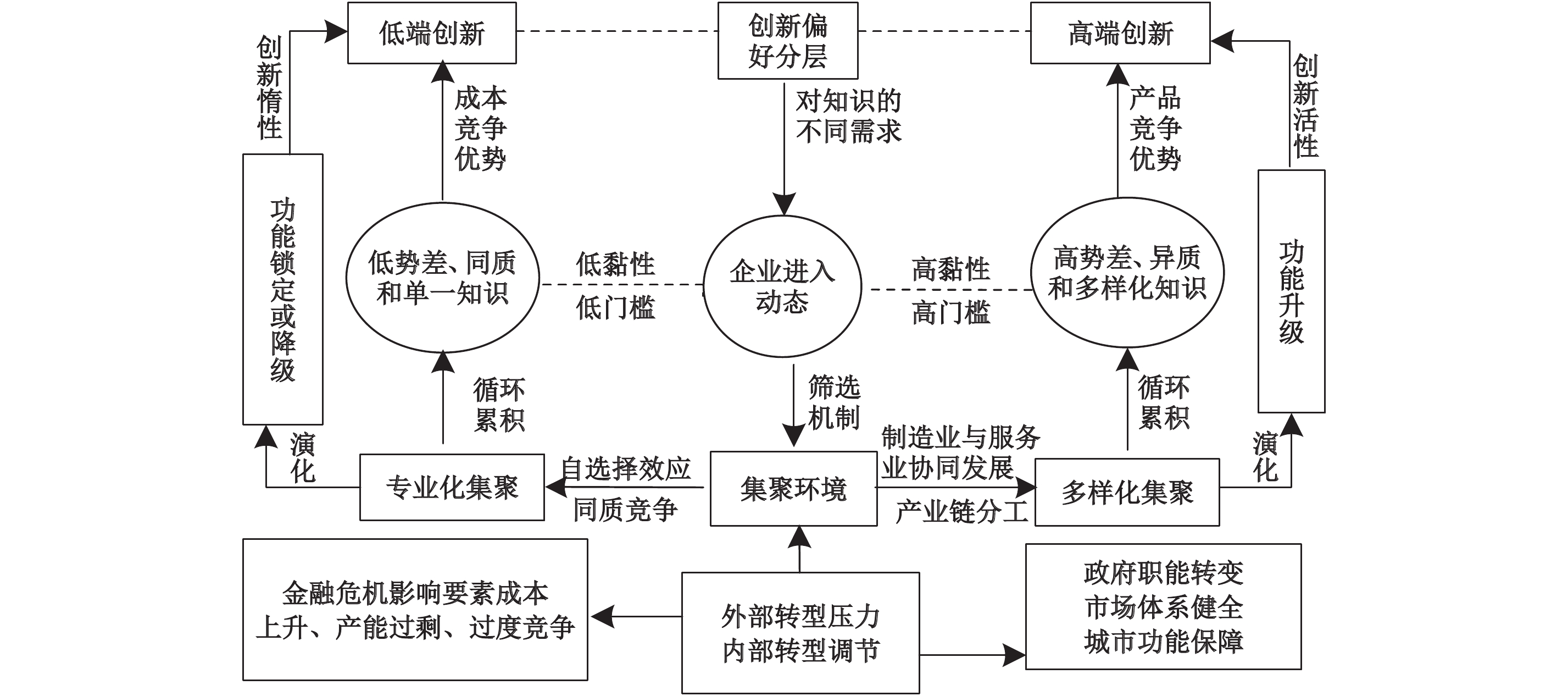

在传统的对集聚经济与企业创新关系的研究中,通常用MAR外部性(Marshall,1890;Arrow,1962;Romer,1986)和Jacobs外部性(Jacobs,1969)来区分集聚经济的不同类型。前者认为同一产业内部的知识溢出是推动地区创新和经济增长的主要源泉,后者则认为多样化的产业结构比单一的产业结构更具创新活力,具备关联或互补性的经济个体之间的信息交流与知识外溢更能有效促进创新。以Frenken为代表人物的演化经济地理学派将多样化进一步区分为相关多样化和无关多样化,认为以技术关联为基础的相关多样化才是度量Jacobs外部性的最佳指标(Frenken等,2007)。对此,学者们展开了大量研究,普遍认为相关多样化更符合Jacobs对多样化知识溢出的诠释(Boschma和Iammarino,2009;Boschma等,2012;Aarstad等,2016)。由此,本文将在“专业化”与“相关多样化”的二元产业集聚环境类型划分下(参见图1),讨论考虑企业进入动态时产业集聚环境的演化影响企业创新偏好的作用机制,并据此提出有待验证的若干假说。在这里,有必要在动态条件下对两类产业集聚环境创新偏好的表现展开分析和讨论。

|

| 图 1 考虑企业进入动态时的集聚环境演化及其对企业创新的叠加影响 |

1. 专业化集聚环境中的企业创新偏好:特点与倾向。动态地看,专业化集聚环境的优势在于,通过吸引相似企业(包括价值链位置相似、技术水平相似和生产流程相似等多种情况)的进入扩大行业规模,促使本行业企业生产效率进一步提高。与此同时,竞争效应和拥挤效应又会迫使低效企业退出集聚区。专业化集聚程度越高,对新进入企业生产率水平的要求就越高,区位“自选择效应”越明显(李瑞琴和孙浦阳,2018),这也可以被理解为专业化集聚环境对在位企业的黏性较弱,企业竞争的激烈程度和生存压力更大,不利于企业长期生产率的提高。沈能等(2014)的研究验证了随着产业集聚由弱变强,其对生产率的影响表现为先促进后下降。原因在于,专业化集聚环境中企业之间的技术势差较小,知识互补性不强,使得产品的同质性较高,在激烈市场竞争的影响下,来自成本优势的利润空间被不断挤压,企业更倾向于短、平、快的流程创新。由此,本文提出假说1:在其他影响因素不变时,专业化集聚度越高,企业的低端创新偏好则越强。

2. 相关多样化集聚环境中的企业创新偏好:特点与倾向。相对于专业化集聚环境而言,企业进入多样化集聚环境的门槛更高,但是后者却能够为企业提供具有较大知识宽度和技术势差的合作和学习机会,企业进入多样化集聚环境的选择将以缔结与区内其他企业的技术联系为依据,获得由分工深化、知识外溢以及价值链升级等带来的利润。因此,在多样化的产业集聚环境中,即便是同一类产品,面临的也主要是如何通过差异化来提高竞争力的问题。由于相关多样化能够避免过度专业化的弊病,比较容易从外部获取新知识,较少受到认知锁定的影响(Cainelli等,2014),所以这类产业集聚环境有利于从供给角度满足企业从事更高水平创新的需求。此外,相关多样化集聚环境所具备的技术层面的范围经济将在整体上提升企业产品创新的成功概率。创新者总是能不经意地将不同但相关的知识、技能、观念、工艺、材料和人造物重新组合起来,继而改善生产技术与管理水平,或者形成新的产品与服务(李福柱和厉梦泉,2013)。由此,提出本文的假说2:在其他影响因素不变时,相关多样化集聚度越高,企业的高端创新偏好越强。

(三)产业集聚环境对企业创新偏好影响的强化:企业进入动态的作用。图1揭示了两类产业集聚环境中企业创新偏好的动态增强机制。其中,企业进入动态对产业集聚环境的影响是导致企业创新偏好被强化的重要因素。那么,在这种机制下的产业集聚环境又会发生怎样的演化,对中国现实经济的解释力何在?这是下面将要讨论的问题。

本文认为,在产业集聚(在我国,主要表现为政府设立的开发区)成为企业生存、发展与创新的普遍环境时,③由环境升级困境导致的企业创新乏力是比单纯的企业创新能力不足更加值得警惕的现实问题。2010年以后,开发区转型压力进一步加大,其所依托的产业集聚因内在发展动力、开放程度以及所在城市经济发展和服务水平的差异而出现分化。此时,产业调整的重心放在了发展服务外包产业、金融和物流等现代服务业上,强调产业链招商和构建产业群(沈宏婷和陆玉麒,2011)。这意味着,在政策引导下的企业进入具有更加明确的指向性。然而,由于发展现代服务业存在一定的门槛,④这导致开发区转型的集聚演化过程在技术、地理和产业协调发展多个维度上凸显出不平衡。在此情形下,产业集聚的整体优势将受到企业进入动态较大程度的影响。由于只能吸引那些创新能力不足或主要从事低端创新活动的企业,转型竞争中处在落后地位的开发区将经历一个集聚环境降级的过程。反之,那些能够逾越转型门槛的开发区,则会实现产业集聚环境的整体升级。

可见,当考虑企业进入动态的叠加影响时,产业集聚环境的演化趋势非常重要。对于专业化集聚环境,沈鸿和向训勇(2017)认为,专业化集聚程度过高并不利于企业成本降低,会使企业陷入价格竞争,导致成本加成下降。另有学者(包群等,2017)从侧面对主导产业的研究表明,在同一辖区内部的雷同集聚是造成企业产能利用率下降的关键原因,而这主要发生在增长竞争压力更为激烈的东部沿海,并且企业在主导产业引导下会新增投资与扩张产出,但未出现生产率的改进以及新产品销售的增加。本文认为,在学者给出的地方政府过度竞争的原因之外,由市场因素引起的“专业化集聚租”对企业进入动态的“自选择效应”,也会导致产业集聚环境因知识同质而陷入“功能锁定”。在淡化“政策租”的开发区转型背景下,政府对竞争的直接介入会减弱,而通过企业进入动态对产业集聚环境的累积性影响(表现为企业创新偏好的分层式集聚)将发挥重要的作用。受“自选择效应”的影响,专业化集聚环境中的企业普遍缺乏高端产品创新的动机与能力,使产业集聚环境自身面临着功能“锁定”和“降级”的发展危机。由此导致的“创新惰性”是开发区在转型中面临的主要问题。

有别于专业化,多样化的优势来源于劳动力分工种类越细化,经济体衍生出更多商品和服务的能力就越强(Jacobs,1969),即多样化的分工层次和产品创新能力都要高于专业化。Content和Frenken(2016)认为,多样化具备的衍生效应是通过技术和市场等相关知识的传播实现的。这意味着,对相关多样化集聚环境而言,企业进入动态的目的也将围绕着获取这两类知识而展开。一方面,技术知识的获取主要是通过建立产业之间的生产技术关联和共享中间投入品关联带来的溢出效应;另一方面,市场知识的获取,主要取决于市场体系的健全与否和制度设施的“厚度(Thickness)”(包括专门服务于知识流动和技术交易的市场主体、功能性机构及相关行业部门),生产性服务业的发展状况是一个重要权衡因素。知识要素的丰富性、积累规模、转化效率等都是多样化集聚环境异质于专业化集聚环境的方面。在开放条件下,为获取和利用知识以便对产业之间资源进行整合的产品创新需求是企业进入多样化集聚环境的动机。多样化集聚环境具有知识宽度赋予的分工优势和服务功能的黏性,有利于企业进入且能避免同质化和过度竞争,提高企业从事高端创新活动的概率,增强对拥挤和竞争效应的抵御能力。因此,多样化集聚环境的稳定性和可持续性都要强于专业化集聚环境,在吸引企业、要素和资源进一步集聚上占据优势,并会带来整个产业集聚环境的功能升级。

综上分析,由于产业集聚的组织环境是开放系统,受创新动机支配的企业进入动态将遵循分层的偏好,对产业集聚环境产生累积性影响,从而将导致产业集聚环境朝不同方向渐进演化,即专业化集聚环境会因同质竞争加剧而发生持续发展动能不足和企业创新很难向更高层次突围的困境,最终导致产业集聚环境的功能衰退与降级。而相关多样化的产业集聚环境则可能因企业进入动态的异质创新需求而弱化拥挤效应的负面影响,实现在持续发展过程中不断完善组织机能和产业集聚环境的整体升级。由此,本文提出假说3:在其他影响因素不变时,企业进入动态越强,产业集聚环境对企业创新偏好的分层影响则越强。

三、变量说明及数据来源

(一)样本选择与数据说明。企业的创新偏好为微观层面变量,数据来源于《2012年世界银行公布的中国企业营商环境的调查数据》。其中,包含的样本为25个大城市11个制造业产业的1 690家非国有企业(由于国有企业样本量仅有148家,本文剔除了国有企业样本)。由于调查数据缺乏产业集聚环境和企业进入动态的衡量指标,本文从城市和制造业细分类行业的角度来度量其集聚外部性与企业进入率,数据来源于《中国工业经济数据库》。由于微观企业数据是以2009至2011年为一个样本时期,考虑到2008年金融危机对企业运营的影响以及相关变量影响的滞后性,产业集聚和企业进入动态变量均选取2010年的数据。由于样本选择具有不同的数据来源,其基本思想是以微观样本为基准,根据城市ID和行业代码将产业集聚环境和企业动态的样本数据相匹配。

(二)变量设定。

1. 企业创新偏好(TI)。根据胡彬和万道侠(2017)的研究,本文将企业的创新选择分为高端创新(产品创新与工艺创新并举)和低端创新(仅限于工艺创新)两种类型,⑤且将高端创新的样本赋值为1,低端创新赋值为0。所用的指标为2012年世界银行公布的调查询问中“过去三年企业是否进行产品创新”、“过去三年企业是否进行工艺创新”两个指标。

2. 产业集聚环境。衡量集聚外部性的样本数据来源于《中国工业企业数据库》,本文首先参考聂辉华等(2012)的研究,对《中国工业企业数据库》中的样本企业进行了如下筛选:剔除了年度销售额低于500万的观测值;剔除了职工人数少于8人的观测值,该类样本缺乏可靠会计系统;剔除了销售额、工业总产值缺失或为负值的观测值。

(1)相关多样化。借鉴Frenken等(2007)提出的熵指数方法对相关多样化加以度量。该方法假定两位码行业下三位码行业为相关行业,两位码不同行业下的三位码行业为不相关行业。用三位码行业从业人数的比重计算三位码行业的熵指数,得到多样化的计算公式为:

(2)专业化。借鉴王俊松(2016)的做法,采取相对专业化指数衡量城市中专业化集聚的外部性,计算公式如下

3. 企业进入动态。选取《中国工业企业数据库》中规模以上非国有制造业企业的数据来甄别城市×细分类制造业行业层面的企业进入动态状况。选取企业进入率对企业进入动态进行度量,进入企业需满足“当年新成立且销售额达到一定规模(500万元以上)”的条件,用当年新成立企业占所属行业所有企业的比例作为企业进入率的指标。虽然该指标无法完全衡量所有新进市场的企业,但规模以上制造业企业的产值是中国制造业总产值最重要的组成部分,利用这一指标考察制造业细分行业中企业进入率仍然具有较强的现实意义(邵宜航和李泽扬,2017)。

4. 其他控制变量。首先,对可能影响企业创新偏好的基本特征变量进行控制,包括企业的规模、年龄、研发投入强度、职工受教育比。其次,控制了可能影响企业创新偏好的产品特征变量,包括产品是否经过国际质量认证与是否与山寨产品竞争两方面。最后,借鉴现有文献,本文还控制了企业运营环境方面的相关变量,如互联网技术(王可和李连燕,2018)、税收负担(林志帆和刘诗源,2017)和融资约束(夏后学和谭清美,2017)。为避免城市异质性对技术创新模式的可能影响,本文还控制了地区和行业的虚拟变量。

四、实证检验与结果分析

(一)产业集聚环境对创新偏好的分层影响。为了实证检验不同的产业集聚环境对企业创新偏好的分层影响,本文构建了微观层面的Logit和Probit二值选择模型:

| Probit/Logit(TIijk=1)=F(β0+β1IAijk+β2CVijk+cityk+industryj+εijk) | (1) |

其中,TIijk表示k城市中行业j企业i的创新选择,核心解释变量IAijk则表示产业集聚外部性(包括专业化IA_spe和相关多样化IA_rv两类)。若核心解释变量的估计系数为正,则表明在其他影响因素不变时,IA提高了企业选择高端创新的概率,即增强了企业的高端创新偏好,反之则反。CV为控制变量,city和industry分别代表地区固定效应和行业固定效应,用于控制地区和行业异质性特征的因素,

本文分别使用Logit和Probit二值选择模型来检验产业集聚外部性对企业创新偏好的分层影响,为检验估计结果稳健性,本文还报告了采用OLS估计的回归结果。表1的结果显示,在控制了诸多影响企业创新偏好的相关变量后,专业化(IA_spe)集聚外部性变量的回归系数显著为负(模型1—模型3)。由于TI取值为1的对照组为低端创新,估计系数显著为负说明专业化的产业集聚环境显著提高了企业对低端创新选择的可能性。从模型的平均边际效应(dy/dx)来看,在其他影响因素不变时,专业化水平每提高1%,企业选择低端创新活动的概率约提高0.078%(以模型2为例)。这表明在其他影响因素不变时,专业化的集聚度越高,企业的低端创新偏好则越强。假说1得到了初步验证。与专业化集聚环境相反,相关多样化(IA_rv)集聚外部性对企业创新偏好的影响均显著为正(模型4—模型6),这表明相关多样化的产业集聚环境显著提高了企业选择高端创新的可能性。由模型的平均边际效应可知,在其他影响因素不变时,相关多样化水平每提高1%,企业选择高端创新活动的概率约提高0.011%(以模型5为例)。这表明在其他影响因素不变时,相关多样化的集聚度越高,企业的高端创新偏好越强。假说2得到了初步验证。以上实证结果表明,差异化的产业集聚环境导致了企业创新偏好的分层,这也是引发企业之间创新绩效差异的一个原因。

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | |

| OLS | Logit | Probit | OLS | Logit | Probit | |

| IA_spe | −0.084**(0.040) | −0.440**(0.213) | −0.265**(0.129) | |||

| IA_rv | 0.010**(0.005) | 0.058**(0.025) | 0.036**(0.015) | |||

| dy/dx | −0.078**(0.037) | −0.080**(0.038) | 0.010**(0.004) | 0.011**(0.004) | ||

| size | 0.843***(0.184) | 5.253***(1.923) | 3.076***(1.017) | 0.806***(0.184) | 5.105***(1.913) | 2.994***(1.015) |

| size_square | −0.354***(0.077) | −2.291***(0.888) | −1.329***(0.461) | −0.346***(0.077) | −2.279**(0.900) | −1.326***(0.468) |

| operateyear | −0.007(0.021) | −0.009(0.113) | −0.012(0.067) | −0.005(0.021) | −0.003(0.113) | −0.007(0.067) |

| r & d | 1.457***(0.216) | 13.350***(3.115) | 6.748***(1.336) | 1.474***(0.216) | 13.306***(3.034) | 6.770***(1.315) |

| ledu | 0.001(0.000) | 0.005**(0.003) | 0.003*(0.002) | 0.001*(0.000) | 0.006**(0.003) | 0.003**(0.002) |

| ituse | 0.034***(0.009) | 0.194***(0.052) | 0.122***(0.031) | 0.036***(0.010) | 0.205***(0.053) | 0.128***(0.031) |

| ISO | 0.088***(0.029) | 0.455***(0.157) | 0.257***(0.091) | 0.091***(0.029) | 0.475***(0.158) | 0.272***(0.091) |

| finance | −0.095***(0.032) | −0.565***(0.168) | −0.333***(0.099) | −0.095***(0.032) | −0.568***(0.168) | −0.337***(0.099) |

| fakecom | −0.099***(0.027) | −0.541***(0.146) | −0.329***(0.085) | −0.096***(0.027) | −0.522***(0.145) | −0.317***(0.085) |

| tax | −0.104***(0.029) | −0.537***(0.161) | −0.319***(0.092) | −0.102***(0.029) | −0.528***(0.160) | −0.315***(0.092) |

| constant | 1.097***(0.162) | 3.053**(1.187) | 1.934***(0.668) | 0.980***(0.167) | 2.492**(1.213) | 1.586**(0.681) |

| Region/industry | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| χ square | 291.53*** | 336.72*** | 300.26*** | 350.9*** | ||

| Log-likelihood | −765.23 | −768.27 | −764.9 | −767.53 | ||

| Correctly classified | 75.45% | 74.62% | 75.38% | 74.83% | ||

| R2/Pseudo R2 | 0.288 | 0.248 | 0.245 | 0.289 | 0.249 | 0.246 |

| n | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 |

| 注:对除虚拟变量外的其他变量均进行2.5%水平的winsorize处理,以消除极端值影响;用怀特异方差稳健性估计消除异方差的影响,括号内为各系数的稳健标准误,*、**和***分别对应于10%、5%和1%的显著性水平;方差膨胀因子诊断显示,平均VIF值不超过2.56,最大VIF值不超过3.73;Correctly classified为模型准确预测的比率。下表统同。 | ||||||

对于企业特征及产品特征的控制变量,估计结果大都与现实相符。其中,企业规模与技术创新之间存在着非线性关系,本文还加入了企业规模的二次项。研发投入强度(r&d)、工人受教育比例(ledu)、产品经过国际质量认证(ISO)均对企业的高端创新活动具有促进作用。而与山寨产品竞争(fakecom)的估计系数显著为负,这表明迫于诸如假冒伪劣、模仿、抄袭等企业行为的竞争压力,企业选择高端创新的可能性会减小。对于企业运营环境方面的控制变量,企业的税收负担(tax)和资金约束(finance)在所有模型中均显著为负,这表明税收负担与融资约束均不利于企业选择高端创新,主要是因为税收及融资压力会“倒逼”企业选择低投入、低风险的低端创新活动。而互联网技术应用(ituse)的估计结果显著为正,表明互联网的使用有益于我国制造业企业开展高端创新,这一结果是对王可和李连燕(2018)研究的进一步补充。

(二)企业进入动态对产业集聚环境与企业创新偏好之间关系的影响。为了实证检验企业进入动态对产业集聚环境演化下企业创新偏好分层的叠加影响,本文构建如下计量模型:

| logProbit(TIijk=1)1−Probit(TIijk=1)=β0+β1IAijk+β2Enterijk+β3IAijk×Enterijk+β4CVijk+εijk | (2) |

其中,Enterijk表示城市k行业j层面的企业进入动态,并引入集聚变量与企业进入动态的交互项,对其进行了中心化处理。本部分主要关注交互项的估计系数

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | |

| OLS | Logit | Probit | OLS | Logit | Probit | |

| 专业化集聚环境 | 相关多样化集聚环境 | |||||

| IA | −0.180***(0.059) | −1.066***(0.347) | −0.629***(0.205) | 0.009*(0.005) | 0.053**(0.026) | 0.033**(0.015) |

| Enter | −0.163(0.138) | −1.141(0.755) | −0.650(0.443) | 0.048(0.075) | 0.128(0.402) | 0.074(0.243) |

| IA_spe×entry | −1.144**(0.556) | −7.286**(3.180) | −4.235**(1.852) | |||

| IA_rv×entry | 0.052*(0.032) | 0.293**(0.129) | 0.156**(0.077) | |||

| Other controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| χ square | 254.78*** | 304.77*** | 257.34*** | 303.23*** | ||

| Log-likelihood | −698.51 | −701.1 | −700.29 | −702.64 | ||

| Correctly classified | 0.7492 | 0.7394 | 0.7394 | 0.7356 | ||

| R2/Pseudo R2 | 0.272 | 0.239 | 0.236 | 0.271 | 0.237 | 0.234 |

| n | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 |

由表2的估计结果可以发现,专业化集聚外部性对企业创新偏好影响的估计系数依然显著为负,而相关多样化集聚外部性的估计系数依然显著为正,这与前面的估计结果一致,即在其他影响因素不变时,专业化集聚外部性显著增强了企业的低端创新偏好,而相关多样化集聚外部性则显著增强了企业的高端创新偏好。再次验证了假说1和假说2。企业进入动态(Enter)变量的估计结果在所有模型中均不显著,表明企业进入动态并未对企业创新偏好产生直接显著的影响。从产业集聚环境与企业进入动态交互项的估计值来看,专业化与企业进入动态的交互项(IA_spe×entry)估计值显著为负,而相关多样化与企业进入动态的交互项(IA_rv×entry)却显著为正。这一结果表明,企业进入动态一方面显著增强了专业化集聚环境对企业高端创新偏好的负向影响(即增强了专业化集聚环境对企业低端创新偏好的正向影响),另一方面企业进入动态显著增强了相关多样化集聚环境对企业高端创新的正向影响。这也表明,在其他影响因素不变时,企业进入动态越强,产业集聚环境对企业创新偏好的分层影响则越强。假说3得到了初步验证。其他变量的估计结果与前文一致,表现出了一定的稳健性,在此不再赘述。

为了进一步检验企业进入动态对产业集聚环境下企业创新偏好分层的叠加影响,本文将企业进入动态作为分组变量,考察产业集聚在不同的企业进入动态水平下对企业创新偏好的影响效应有何不同。⑥首先,在所有的模型中,专业化集聚环境变量的估计系数均显著为负,而相关多样化的估计系数显著为正。这说明,专业化集聚环境显著增强了企业的低端创新偏好,而相关多样化的产业集聚环境则显著增强了企业的高端创新偏好。这再次验证了假说1和假说2。其次,实证估计结果表明,不管是专业化的产业集聚环境,还是相关多样化的产业集聚环境,在较高的企业进入率下,其产业集聚环境变量估计系数的绝对值相对较大。这表明,企业的进入率越高,专业化集聚环境对企业低端创新偏好的促进作用更大,而相关多样化集聚环境则对企业高端创新偏好的促进作用更大。因此,企业进入动态显著增强了不同的产业集聚环境对企业创新偏好的分层影响,假说3再次得到了验证。

(三)敏感性检验。⑦

1. 内生性问题说明与检验。根据Fisman和Svensson(2007)的研究,一个地区或行业的特征变量并不受单个企业行为的影响,但一个地区或行业的平均水平直接影响着单个企业的行为。我们认为,微观企业的创新偏好受所在城市产业集聚环境的直接影响,而一个城市层面的产业集聚环境并不受微观企业创新偏好的影响。因此,本文选取的核心解释变量与被解释变量之间可能规避了内生性问题。为验证这一推论的准确性,本文选取了各地到两大港口(上海和香港)的最短距离(IV_dis)和城市的道路密度(IV_den)作为两种产业集聚的工具变量进行ivprobit估计。这主要是因为城市离两大港口的最短距离和城市公路密度均能够反映地理区位对制造业产业空间集聚的影响,但两者与微观企业创新偏好并无直接关联。Wald外生性检验拒绝了ivprobit的估计结果,这一结果验证了以上推论,即表明可以接受以上实证检验的结果。

2. 样本自选择问题检验。采用Heckman两阶段模型法对样本自选择问题进行修正,专业化集聚环境对企业创新偏好的估计结果显著为负,相关多样化对企业创新偏好的估计结果也依然显著为正,企业进入动态与各产业集聚变量交互项的显著性水平和作用方向均与前文保持一致。

3. 稳健性检验。为检验估计结果的稳健性,本文采用以下三种方法:第一,选择城市×制造业行业层面的区位熵作为衡量产业专业化的指标,选择标准化的赫芬达指数的倒数作为产业多样化的指标;第二,选择2009年《中国工业企业库》样本数据计算各产业集聚环境变量和企业进入率再进行实证检验;第三,将企业入选标准分别设定为“当年新成立且销售额达到800万、1 000万以上”,以验证因规模设定(500万)而导致企业入选差异并不会对本文的结果产生影响。实证结果表明,核心解释变量与交互项的显著性水平和作用方向均与前文保持一致。这表明,本文的实证估计结果是稳健的。

五、对两种产业集聚环境下企业创新偏好分层现象的进一步讨论

以上理论分析和实证结果表明,产业集聚环境对企业创新偏好分层具有显著的影响,而企业进入动态对产业集聚环境演化下企业创新偏好的分层有着显著的叠加效应,导致企业创新偏好伴随产业集聚环境的进一步分层。这里引发的思考是:对应于专业化集聚环境,较高的企业进入率强化了集聚区内的竞争效应和拥挤效应,企业会更偏好于低端的创新模式。这种状态的持续会导致整个集聚区的转型升级受阻,造成产业集聚环境锁定在低端创新层次的“劣化降级”,增强了企业的“创新惰性”;对应于相关多样化集聚环境,较高的企业进入率增强了产业间技术关联或中间投入品共享所带来的溢出效应,极大地提高了集聚区内企业创新的活跃程度,产品创新的竞争优势和较为优越的知识基础将使整个产业集聚环境具备良性循环的升级潜力。可见,当产业集聚环境对企业创新偏好的分层影响受到企业进入动态的叠加效应影响时,会引起不同产业集聚环境下企业创新绩效差异的扩大,并进而可能拉大地区间经济增长的差距。如果担负着地方政府竞争目标的产业集聚环境不能有效地吸引企业入驻,或者说对于企业进入动态缺乏长期的吸引力,那么整个产业集聚环境在市场机制选择下的衰退就不可避免了。本文认为,针对不同产业集聚环境企业创新偏好的差异性,地方政府可以采取有所区别的政策供给,积极引导企业进入,提升企业的创新意愿。

对于专业化尤其是高度专业化的产业集聚环境来说,强化市场监管职能,并辅以有效的政府管制非常重要。研究表明,“市场失灵要素”会造成不合理的企业进入,致使产业资源配置扭曲(李跃,2017)。因此,积极的市场监管一方面能够加大对假冒伪劣产品的惩罚力度,保护企业开展高端创新活动;另一方面还能调节企业进入动态,减弱产业集聚环境下企业低端创新的偏好程度,缓解环境升级受阻下企业的“创新惰性”问题。而有效力的“审批及许可证管制”则可以合理地设定企业进入市场的准入门槛,直接影响企业进入的时间成本,从而弱化企业进入动态对产业集聚环境下企业创新偏好分层的叠加影响。而对于相关多样化的产业集聚环境而言,加强城市生产性服务业的功能供给则是一个重要的支持性因素。相关研究(刘奕等,2017)表明,生产性服务业特别是支持性服务业集聚与制造业升级之间存在高度关联和融合促进的内在联系。诸如金融服务、法律服务及知识产权交易服务⑧等生产性服务业功能均能够促进制造业升级,有益于企业高端创新活动的开展。与此同时,城市生产性服务业功能的完善也能够增强相关多样化集聚环境对企业高端创新的正向影响。

为检验以上观点,本文在前文实证研究的基础上,加入了能够衡量市场管制和城市生产性服务业功能的相关变量,旨在检验在产业集聚环境下,创造制度上的便利条件以创新为目的的企业进入动态对企业高端创新偏好的正向激励作用。其中,利用调查问卷中“与山寨产品的竞争多大程度上对企业运营形成障碍”的打分值衡量产品市场的管制强度,参考许和连和成丽红(2016)的做法,分别用1、0.8、0.5、0.2、0来替换(0到4表示无阻碍到严重阻碍),值越大表示政府对产品市场的管制保护程度越大;同样的,利用调查问卷中“政府部门在多大程度上对企业的业务审批及许可证的申请形成障碍”的打分值衡量审批及许可证管制效率、“融资渠道在多大程度上对企业运营形成障碍”的打分值衡量城市金融服务功能强度、“法律体系在多大程度上对企业运营形成障碍”的打分值衡量城市法律服务功能强度。据表3的估计结果,我们分别加入了表示外部变量(External)的市场管制、审批及许可证管制、金融服务与法律服务变量,后两者的估计系数显著为正,表明城市金融服务与法律服务功能的增强均能提高企业高端创新的选择偏好。进一步地,本文加入产业集聚环境与外部变量的交互项(IA×External),模型1的估计结果表明,产品市场管制能够减弱专业化集聚环境对低端创新偏好的正向影响,这可能是因为假冒伪劣、模仿和抄袭等产品进入市场得到了惩罚和管制,极大地保护了企业开展高端创新的收益。模型3和模型4则表明,城市中金融服务和法律服务功能均能够增强相关多样化对企业高端创新偏好的正向影响,这也体现了生产性服务业特别是支持性服务业对于制造业升级的积极影响。最后,我们在模型中加入了产业集聚环境、企业进入动态与外部环境变量的交互项(IA×entry×External),结果显示,只有模型4中交互项估计系数显著,这说明一个城市法律体系越健全、企业进入越活跃,该城市中相关多样化集聚环境对高端创新的促进作用越强。需要说明的是,模型2中有关审批及许可证管制变量的估计结果不显著,表明当前地方政府对企业的审批及许可证管制工作在微观企业创新活力方面的作用还未见成效,深化和实施“简政放权、放管结合、优化服务”仍然是一个需要努力的方向。

| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | |

| 专业化IA_spe | 相关多样化IA_rv | |||

| 产品市场管制 | 审批及许可证管制 | 生产性服务业:金融服务 | 生产性服务业:法律服务 | |

| IA | −1.017***(0.370) | −1.126***(0.358) | 0.067**(0.027) | 0.082***(0.028) |

| Enter | −1.083(0.764) | −1.262*(0.753) | 0.180(0.409) | 0.086(0.400) |

| IA × Enter | −7.957**(3.383) | −7.924**(3.233) | 0.298*(0.171) | 0.444**(0.184) |

| External | 0.102(0.426) | −0.696(0.540) | 1.167*(0.627) | 0.881**(0.366) |

| IA × External | 2.740**(1.249) | −0.227(1.669) | 0.488**(0.231) | 0.288***(0.096) |

| IA × entry × External | 3.550(5.864) | 2.292(13.633) | 1.955(1.642) | 1.059**(0.525) |

| constant | 0.209***(0.053) | 0.802**(0.351) | 0.590*(0.355) | 0.202***(0.053) |

| Other controls | Yes | Yes | Yes | Yes |

| Pseudo R2 | 0.243 | 0.245 | 0.248 | 0.246 |

| n | 1 322 | 1 321 | 1 303 | 1 324 |

六、研究结论与启示

利用世界银行对中国企业营商环境的调查数据和《中国工业企业数据库》中的微观数据,本文基于企业进入动态的微观视角,考察了产业集聚环境对企业创新偏好的微观影响和作用机制,得到以下结论:第一,在其他影响因素不变的条件下,专业化集聚环境增强了企业的低端创新偏好,而相关多样化集聚环境则增强了企业的高端创新偏好;第二,产业集聚环境对企业创新偏好的分层影响会因企业进入动态而呈现出显著的叠加效应,即企业进入动态越强,产业集聚环境对企业创新偏好的分层影响效应则越强。第三,对企业创新偏好分层现象的进一步讨论表明,产品市场的管制能够减弱专业化对企业低端创新偏好的正向影响,而生产性服务业功能供给(诸如金融服务和法律服务)则能够增强相关多样化对企业高端创新偏好的正向影响。这说明,在以创新为目的的企业进入环节,增强差异化的制度供给是积极有效的。

本文的研究结论为地方政府制定恰当的产业发展政策,激励企业创新以及创造便利的制度条件等提供了有益的启示。首先,从外部性的角度,专业化集聚和多样化集聚都会给企业带来额外利益,但由于相关多样化集聚环境有利于增强企业的高端创新偏好,而专业化集聚环境容易产生自我闭锁、衰退乃至创新活力丧失等结果,所以政府应避免过度专业化,而需在专业化集聚区内培育和发展关联性强的产业,引导具有产业间强技术关联性或中间投入品共享效应的企业入驻集聚区,鼓励产业间合作和技术交流,构建技术相关、产品互补的产业结构,提高集聚区企业的整体创新活力。其次,针对企业进入动态背景下产业集聚环境对创新偏好分层影响逐渐增强的趋势,地方政府应通过积极有效的制度建设调节企业的进入动态,弥补市场机制的不足。对于专业化集聚环境,同类企业的入驻会加剧竞争效应和拥挤效应,因而引进差异化企业、发展关联性产业非常必要。为此,政府可以在产品市场准入方面加强对山寨和假冒产品的管制,在市场准入方面加强对企业审批及许可证的有效管制。而对于多样化集聚环境,地方政府应兼顾对中、小成长型企业的扶持,以产业链为发展依托,兴建技术共享的创新平台,营造良好的创新创业氛围。最后,以城市为产业集聚升级的功能支撑,发展有利于制造业升级的支持性生产服务业,特别是那些专门服务于知识流动、技术交易的市场主体、功能性机构及相关行业部门,都是产业集聚形态的开发区成功转型的必要条件。

① 在地方政府大力推行集群政策的背景下,开发区成为我国产业集聚的主要存在形式,且开发区转型问题备受学界和政府关注。本文以这一问题代表的典型现象为研究出发点,试图探索为什么政府主导的产业集聚发展到一定阶段会存在转型上的困难,企业进入动态与已形成的产业集聚环境之间又具有怎样的内在关系,这为我们研究集聚问题提供了新视角,且从微观角度探究成因和加以实证检验,以期从普遍意义上为通过激发企业创新活力实现产业集聚环境升级(在开发区方面,体现为立足长期发展的可持续转型路径)提供思路,故本文的研究对象不局限于开发区本身,但结论对后者同样具有适用价值。

② 由于数据获得的局限性,本文重点研究企业进入动态的影响,而未分析企业的退出动态,但是企业的进入动态本身就反映了对产业集聚环境的发展规模、结构以及是否拥挤等整体评估之后的选择行为,所以并不影响分析的结果。

③ 根据相关资料(李贲和吴利华,2018),开发区企业数量和开发区内企业占总企业的比例基本上呈现逐年上升趋势。

④ 现代服务业的发展门槛主要体现在两个方面:其一,它具有技术含量高、规模经济显著和劳动生产率提高快的特点(江小涓,2011),可概括为技术特征上的门槛;其二,制造业与生产性服务业各区域耦合协调度具有明显的“梯度化”特征,呈现由西向东逐渐增强,由沿海区域向内陆区域逐步塌陷的分布状态(唐晓华,2018),表现为产业间的协调性门槛及地理偏向特征。这两方面“门槛”使得产业集聚在转型过程中就在不断对企业的进入动态进行筛选,被“门槛”阻挡在外的产业集聚容易被低端的企业进入动态锁定在无法升级、转型困难的境地。

⑤ 剔除掉未开展技术创新的企业(约100家企业),仅进行产品创新的企业有6家,说明进行产品创新的企业中有99%以上均进行了工艺创新,因此不再单独考虑仅进行产品创新的这类企业。

⑥ 限于篇幅,本文未汇报企业进入动态对产业集聚环境下企业创新偏好叠加影响的分样本检验结果,如有需要可向作者索要。

⑦ 限于篇幅,本文未汇报内生性、样本选择问题及稳健性的检验结果,如有需要可向作者索要,邮箱:wandaoxia858@163.com。

⑧ 由于缺乏有关知识产权交易服务的相关数据,在此不做实证研究。

| [1] | 胡彬, 万道侠. 产业集聚如何影响制造业企业的技术创新模式−兼论企业" 创新惰性”的形成原因[J]. 财经研究, 2017(11): 30–43. |

| [2] | 李贲, 吴利华. 开发区设立与企业成长: 异质性与机制研究[J]. 中国工业经济, 2018(4): 79–97. |

| [3] | 刘奕, 夏杰长, 李垚. 生产性服务业集聚与制造业升级[J]. 中国工业经济, 2017(7): 24–42. |

| [4] | 邵宜航, 李泽扬. 空间集聚、企业动态与经济增长: 基于中国制造业的分析[J]. 中国工业经济, 2017(2): 5–23. |

| [5] | 沈鸿, 向训勇. 专业化、相关多样化与企业成本加成−检验产业集聚外部性的一个新视角[J]. 经济学动态, 2017(10): 81–98. |

| [6] | 唐晓华, 张欣珏, 李阳. 中国制造业与生产性服务业动态协调发展实证研究[J]. 经济研究, 2018(3): 79–93. |

| [7] | Aarstad J, Kvitastein O A, Jakobsen S E. Related and unrelated variety as regional drivers of enterprise productivity and innovation: A multilevel study[J]. Research Policy, 2016, 45(4): 844–856. DOI:10.1016/j.respol.2016.01.013 |

| [8] | Ballot G, Fakhfakh F, Galia F, et al. The fateful triangle: Complementarities in performance between product, process and organizational innovation in France and the UK[J]. Research Policy, 2015, 44(1): 217–232. DOI:10.1016/j.respol.2014.07.003 |

| [9] | Boschma R, Minondo A, Navarro M. Related variety and regional growth in Spain[J]. Papers in Regional Science, 2012, 91(2): 241–256. |

| [10] | Cainelli G, Montresor S, Marzetti G V. Spatial agglomeration and firm exit: A spatial dynamic analysis for Italian provinces[J]. Small Business Economics, 2014, 43(1): 213–228. |

| [11] | Callois J M. The two sides of proximity in industrial clusters: The trade-off between process and product innovation[J]. Journal of Urban Economics, 2008, 63(1): 146–162. DOI:10.1016/j.jue.2007.01.002 |

| [12] | Fisman R, Svensson J. Are corruption and taxation really harmful to growth? Firm level evidence[J]. Journal of Deve- lopment Economics, 2007, 83(1): 63–75. DOI:10.1016/j.jdeveco.2005.09.009 |

| [13] | Frenken K, Van Oort F, Verburg T. Related variety, unrelated variety and regional economic growth[J]. Regional Studies, 2007, 41(5): 685–697. DOI:10.1080/00343400601120296 |

| [14] | Goedhuys M, Veugelers R. Innovation strategies, process and product innovations and growth: Firm-level evidence from Brazil[J]. Structural Change and Economic Dynamics, 2012, 23(4): 516–529. DOI:10.1016/j.strueco.2011.01.004 |

| [15] | Gómez J, Salazar I, Vargas P. Sources of information as determinants of product and process innovation[J]. PLoS One, 2016, 11(4): e0152743. DOI:10.1371/journal.pone.0152743 |

| [16] | Guan J C, Yam R C M, Tang E P Y, et al. Innovation strategy and performance during economic transition: Evidences in Beijing, China[J]. Research Policy, 2009, 38(5): 802–812. DOI:10.1016/j.respol.2008.12.009 |

| [17] | Hullova D, Trott P, Simms C D. Uncovering the reciprocal complementarity between product and process innovation[J]. Research Policy, 2016, 45(5): 929–940. DOI:10.1016/j.respol.2016.01.012 |

| [18] | Malpezzi S, Seah K Y, Shilling J D. Is it what we do or how we do it? New Evidence on agglomeration economies and metropolitan growth[J]. Real Estate Economics, 2004, 32(2): 265–295. |

| [19] | Zhang H Y. How does agglomeration promote the product innovation of Chinese firms?[J]. China Economic Review, 2015, 35: 105–120. DOI:10.1016/j.chieco.2015.06.003 |