2019第45卷第4期

一、引 言

党的十八大以来,党中央、国务院把生态文明建设摆在更加重要的战略位置,以前所未有的决心和力度推进生态文明建设。当前,国家要求把京津冀大气污染治理作为我国大气污染区域治理的突破口,为全国和其他重点区域的大气污染防治提供经验和借鉴。2016年11月,国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》,通过“加快建立多元化生态保护补偿机制”和“推动京津冀地区协同保护”等措施对京津冀环境治理做了专门部署,要求到2017年,“建立京津冀区域生态保护补偿机制,将北京、天津支持河北省开展生态建设与环境保护制度化”;要求“强化区域环保协作”,联合开展大气、河流、湖泊等污染治理;创新生态环境联动管理体制机制,建立健全区域生态保护补偿机制和跨区域排污权交易市场;要求到2020年,“京津冀地区生态环境保护协作机制有效运行,生态环境质量明显改善”。但迄今为止,京津冀地区生态保护补偿机制仍未出台,学术界缺乏对京津冀生态补偿机制的基础性研究是导致京津冀生态补偿机制因缺乏技术支持而难以实质性推进的重要原因之一。“建立市场化、多元化生态补偿机制”,是党的十九大确定的重要制度选择和政策举措。十九大报告强调加快大气污染防治和综合治理,坚决打赢蓝天保卫战。“一分部署,九分落实”。如何将十九大关于生态文明建设的大政方针落到实处,着力解决突出的现实环境问题,需要学术界从理论基础和具体实施路径上深入研究适合我国国情的大气污染治理市场化生态补偿机制,以加快推进生态环境领域国家治理体系和治理能力的现代化。

“生态补偿”是“为生态或环境服务付费”(Payments for Ecosystem/Environmental Services,PES)的简称,是环境服务的使用者向环境服务提供者就提供某种自然资源服务而达成的有条件付款的自愿交易行为(Wunder,2015)。PES是基于受益者支付原则(而非污染者付费),建立在一定自然资源管理规则基础之上的透明化体系,要求所交易的环境服务明确且可度量(Wunder,2005)。近年来,PES日益成为资源和环境管理的重要工具,且作为重要的内生激励约束机制,PES已成为跨界环境污染治理的核心内容(Yang等,2013;Kolinjivadi等,2014;Lyle等,2015)。

生态补偿机制一般涉及相关参与者、确定补偿标准、补偿条件和补偿方式等主要内容。现有文献一般集中在研究PES概念、理论依据和效益评价等方面(Pagiola和Platais,2007;Engel等,2008;Porras等,2008;Pattanayak等,2010;Ezzine-de-Blas等,2016),对PES标准(即基于一定服务条件下的生态补偿数额)的定量研究则相对较少(Adams等,2012;Whittington和Pagiola,2012)。①PES标准的确定是PES机制设计中的关键环节,但项目异质性导致PES支付标准的研究都是基于案例的(具体项目具体分析),而没有统一模式(模型),这正是目前PES在实践运用中还不充分的重要原因。

目前,文献中确定生态补偿支付标准的方法主要有三大类:一是基于成本评估法,其中又有机会成本法(The Opportunity Cost Method,OCM)和保护成本法(The Conservation Cost Method,CCM);二是基于收益评估法,其中又有生态系统服务价值法(The Ecosystem-services Value Method,EVM)和市场价值法(The Market Value Method,MVM);三是基于支付能力评估法,其中又有条件估值法(The Contingent Valuation Method,CVM,又称支付意愿法)和支付能力法(The Payment Ability Method,PAM)(Sun等,2017)。其中,Rendon等(2016)基于流量法(Flow Approach)和租金法(Rent Approach)这两种机会成本估计方法研究了洪都拉斯森林集水区农业系统改善饮用水质量时的成本分布情况;靳乐山等(2012)基于CVM,采用PROBIT模型评估了水源地生态补偿标准问题;杨欣等(2016)基于CVM改进方法,利用混合Logit模型和潜在分类模型(Latent Class Model,LCM)对农田生态补偿标准进行了测算。

实践中,机会成本法使用较多(Muñoz-Piña等,2008;Pagiola,2008;Rendon等,2016),但因存在信息不对称和异质性问题,会导致机会成本估算不准确(Kosoy等,2007);生态系统服务价值法的估算过程相对复杂,且估算结果往往远大于服务地区的生产价值,使补偿协议不可行(Pagiola等,2007);条件估值法是确定服务使用者愿意支付给提供者最大金额的有效方法,是一种典型的基于个人陈述偏好(Stated Preference)构造模拟市场的测算方法,虽经常与现实存在偏差,但应用非常广泛(靳乐山等,2012;Whittington和Pagiola,2012;杨欣等,2016)。

综上所述,国内外关于PES支付标准的研究和实践主要集中在流域、农田和森林保护等方面(Yang等,2013;Kolinjivadi等,2014;Lyle等,2015;杨欣等,2016;付文凤等,2018),在大气污染跨界治理领域的研究较少(魏巍贤和罗庆鹤,2017)。②2014年2月,山东省出台《山东省环境空气质量生态补偿暂行办法》,开启了我国大气环境治理生态补偿实践的先河,此后虽历经多次修改增补,但因缺乏严谨的科学评估基础,没有大气污染物跨界流量数据做支撑,不能确定大气污染物的源头及传输数量,从而无法真正调动各区域大气污染治理的内生动力。严格来说,山东省空气质量生态补偿还并不是真正意义上的大气治理生态补偿机制。

基于上述背景,研究京津冀大气污染治理生态补偿机制,尤其是对具体生态补偿标准进行区间界定和框架设计,具有重要的理论和政策意义。本文基于机会成本法(OCM)建立了京津冀大气污染治理的CGE模型,模拟不同情景下“去产能”对经济产出和PM2.5减排的影响,定量研究了京津冀大气污染治理生态补偿标准问题。研究显示,河北省在京津冀大气污染治理中承担着主要任务,河北省“去产能”是京津冀大气治理的有效方式;不同生产行业“去产能”的减排效果差异较大,而传统能源、采矿和运输等行业减排效果尤其明显;本文提出的“理论最大补偿标准”可以作为京津冀大气治理生态补偿标准的上限,由“理论最大补偿标准”和河北省第二产业“名义”占比可进一步确定生态补偿标准的下限;京津冀联合治理下的机会成本“点值”可作为京津冀生态补偿标准的基准参考;京津冀大气治理生态补偿标准的最终确定,还需进一步考虑区域功能定位、经济差距等多重影响因素后进行调整与校准。

本文的主要贡献在于:第一,依据京津冀大气污染的成因特征,基于静态单区域CGE模型模拟了河北省单独治理下的机会成本,开创性提出了“理论最大补偿标准”概念,并据此确定了特定大气质量目标下河北省应接受的补偿标准上限;第二,通过动态多区域CGE模型模拟了特定大气质量目标下京津冀联合治理下的机会成本,为具体补偿标准的确定提供了重要基准参考;第三,提出了一种口径更宽的“下限”测算方法,以最大程度地满足京津冀大气联合治理的内生激励需要;第四,在上述基础上,再考虑非经济等影响因素,构建了京津冀大气污染治理补偿标准确定机制的完整框架,为京津冀大气治理生态补偿机制提供了重要决策支持,具有重要的理论和实践意义。

二、模型构建

(一)模型背景及建模思路

京津冀大气污染成因复杂,但无疑与河北省高耗能高排放产业占比较高关系密切。仅以粗钢为例,世界钢铁协会数据显示,2016年中国粗钢产量占全球粗钢总产量的49.6%,稳居世界第一,而河北省粗钢产量占国内粗钢总产量的23.8%,为第一产钢大省,且河北省粗钢产量占京津冀总产量的91.5%。③高产量的背后是对环境的高污染,粗钢产业位居污染危害最大的六大高耗能行业之首。一个共识是,河北省由于历史原因形成的以煤炭和钢铁为主的高耗能高排放的产业结构和以煤为主的能源结构是京津冀大气污染严重的根本原因。

大气污染主要来自第二产业(尤其是工业)。数据显示,2010—2017年河北省第二产业增加值占京津冀第二产业总增加值的比重均值约为56%,天津、北京占比均值分别约为27%和17%。若再考虑河北省的工业结构偏重、单位工业产值排放较高等特点,河北省第二产业产值的“实际”占比要远大于56%的“名义”均值。这一判断也可从京津冀SO2排放总量占比得到充分印证。数据显示,2011—2016年河北省SO2排放量占京津冀排放总量的比重高达81%,天津、北京分别占比约为14%和5%。这充分说明河北省对京津冀大气污染治理具有决定性影响。

上述背景分析显示,京津冀大气污染治理的限产减排任务主要在河北省,河北省相关行业“去产能”是完成京津冀大气污染治理目标的重要途径。由于历史和经济发展阶段差异等原因,京津冀对大气环境质量和经济发展的诉求不同,京津已处于较高的经济发展阶段,对生活质量和大气环境更加重视,而河北省经济发展的任务相对更重;此外,京津冀的功能定位差异导致大量高污染高排放产业从京津转移至河北省,进一步加重了河北省的污染负担。虽然河北省也会从大气污染治理中受益,但总体来看,京津是大气污染治理的净受益方。因此,建立京津冀大气污染联合治理的生态补偿机制,不论从理论还是道义上,或者政策的可行性上,基于“谁受益谁补偿”原则(苏杨,2005),河北省都应该是生态补偿的“净获得方”,而京津应该是“净支出方”。

本文以“十三五”京津冀PM2.5平均浓度控制目标作为京津冀大气污染治理的预期指标。首先,假定京津冀大气污染治理任务全部由河北省完成(京津保持现有生产生活状态不变),④基于静态单区域CGE模型模拟河北省的产出(GDP)损失,该损失即为河北省为治理京津冀雾霾所付出的最大机会成本,也即京津应支付给河北省的“理论最大补偿标准”,也就是河北省接受京津补偿标准的“上限”;同时,模拟河北省各分类行业的大气污染减排效果(敏感性),为河北省实行差异化的结构性减排措施提供科学依据,从而提高京津冀大气治理措施的精准度和有效性。其次,为更贴近现实,考虑京津冀共同治理下的机会成本,基于动态多区域CGE模型刻画特定大气质量目标下的机会成本(具体“点值”),为京津冀大气治理生态补偿标准的确定提供重要参考。第三,因为京津冀大气污染及其治理受到非经济因素影响较大,若直接将上述模拟的“点值”作为京津冀生态补偿支付标准,恐怕难以形成共识。因此,需要为生态补偿标准确定具体的谈判区间(已确定“理论最大补偿标准”为上限,关键是需要确定下限)。考虑京津实际参与治理的程度,依据第二产业占比(排放权重),通过不同方法的对比确定补偿区间的“下限”。第四,再将影响京津冀大气治理补偿标准的一些特定因素纳入谈判框架(体现出PES项目异质性),对具体补偿额度划分进行调整和校准。

(二)模型构成

本文在标准CGE模型基础上进行了改进和扩展。因为京津冀大气污染主要来自河北省高耗能高排放的经济结构,能源消费(尤其是煤炭的大量使用)是大气污染的主要来源,在部门归并时,将煤炭、石油、天然气三大能源部门单独列为“能源中间投入”。此外,高耗能行业也是污染危害较大的行业,为便于获得行业减排效应的“结构性”差异并由此提出针对性的政策建议,在合并产业时,特别把这些具有类似高耗能和高排放结构的行业归并为一类。本文最终将河北省2012年42个部门投入产出表合并整理成农业、煤炭、石油、天然气、采矿业(不含煤炭和石油开采)、金属冶压、建筑业、轻工业、服务业、机械设备、热力供应和运输业等12个部门。

本模型主要包括生产、消费、政府、价格、污染物排放和系统约束等模块。生产、消费和政府模块主要描述经济系统的微观主体行为;价格模块主要描述各经济指标之间的价格关系;系统约束模块主要描述模型中的各种均衡关系;污染物排放模块定义了与污染排放和污染控制活动相关的变量(林伯强等,2012)。限于篇幅,下面重点介绍对标准CGE模型生产模块的改进部分和新引入的污染物排放模块。

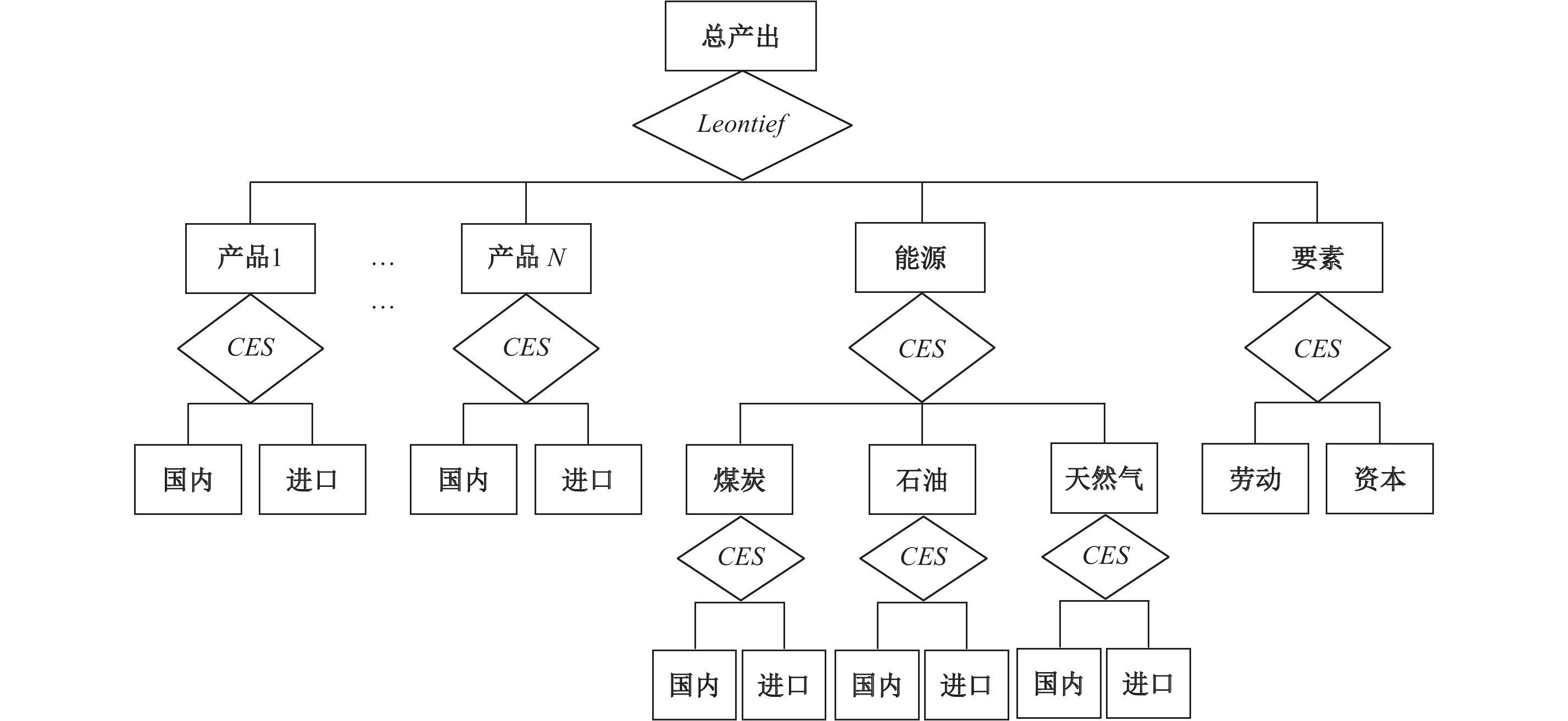

1. 生产。生产模块采用常替代弹性(Constant Elasticity of Substitution,CES)函数和里昂惕夫(Leontief)函数三层嵌套来描述经济的生产结构(见图1)。基于中国目前能源投入需求的刚性特征,采用“能源中间投入”形式(Xie和Saltzman,2000),使用CES函数将煤炭、石油和天然气合成为能源中间投入,由式(1)给出,其他部分的CES复合类似;总产出由里昂惕夫生产函数给出。

|

| 图 1 生产结构 |

| $ XEN{E_i} = {\left[ {\mathop \sum \limits_h {\delta _{hi}}{{\left( {\frac{{X\_{s_{hi}}}}{{{A_{hi}}}}} \right)}^{{\rho _i}}}} \right]^{1/{\rho _i}}} $ | (1) |

其中,XENEi为第i行业的能源投入;X_shi为能源h(经国内品和进口品复合后)在行业i的投入量,h分别代表煤炭、石油和天然气;δhi为份额参数;Ahi为技术参数;ρi是与替代弹性σi有关的参数,两者关系为

2. 污染物排放。煤炭、石油和天然气等化石能源的消费会产生大量污染物,包括CO2、SO2、NOx和PM2.5等,是大气污染的主要源头。模型假设,CO2、SO2和NOx的排放全部来自生产和消费过程中对煤炭、石油和天然气的使用。以SO2为例,SO2排放采用间接SO2税模式,即根据化石能源的含硫量计算排放量,然后根据各行业清洁技术水平进行调整(Lee和Zhou,2015;魏巍贤等,2016)。某个行业生产过程中产生的SO2排放量等于该行业中各种化石能源投入量与各自对应的SO2排放因子、行业清洁技术参数之积,再求和,分别由式(2)和式(3)给出;经济体的SO2排放总量则为各行业排放量之和,再加上家庭和政府消费产生的排放量,由式(4)给出。

| $ EMI\_{C_{hi}} = {X_{hi}} \times EMIF\_{C_h} \times CLE\_{C_i} $ | (2) |

| $ EMI\_{C_i} = \mathop \sum \limits_h EMI\_{C_{hi}} $ | (3) |

| $ EMIT\_C = \mathop \sum \limits_i EMI\_{C_i} + HEMI\_C + GEMI\_C $ | (4) |

其中,EMI_Chi为由化石能源h导致的行业i的SO2排放量,Xhi为行业i化石能源h投入量,EMIF_Ch为化石能源h的SO2排放因子,CLE_Ci为行业i的清洁技术参数;EMI_Ci为行业i总的SO2排放量;EMIT_C为生产和消费过程中的SO2排放总量,HEMI_C和GEMI_C分别为家庭和政府消费导致的SO2排放量。然后,再根据大气PM2.5浓度与SO2排放关系计算出PM2.5浓度变化。

3. 硫税作用机制。二氧化硫税(硫税)是一种以排放到空气中的SO2为应纳税大气污染物的环境保护税。其征收方式大致可以分为两种:第一种是在消费环节征收(Dissou和Siddiqui,2014;Guo等,2014;魏巍贤和马喜立,2015),即向化石能源使用者征收;第二种是在生产环节征收(石敏俊等,2012),即向化石能源生产者征收。本模型中SO2的排放是由煤炭、石油和天然气的投入使用计算出来的,由“污染物排放”模块刻画。通过征收硫税、增加能源使用成本,抑制化石能源消费,引致产出下降,从而降低污染行业产能,有效减少大气污染物排放(如SO2排放减少)。故本文将硫税征收设计在消费环节。现实中很难对实际的SO2排放量进行监测,通常以化石燃料的SO2排放系数为排放依据估算排放量(即间接环境税模式),并以此为征税基础。本文的硫税作用机制如式(5)—式(7)所示:

| $ P_{t,h}^s \times {Q_{t,h}} = {P_{t,h}} \times {Q_{t,h}} + S{T_t} \times {Q_{t,h}} \times EMIF\_{C_h} $ | (5) |

| $ P_{t,h}^s = \left( {1 + {t_{t,h}}} \right){P_{t,h}} $ | (6) |

| $ {t_{t,h}} = \frac{{S\!{T_t} \times {Q_{t,h}} \times EMIF\_{C_h}}}{{{P_{t,h}} \times {Q_{t,h}}}} $ | (7) |

其中,

4. 数据来源及冲击设定。本文数据主要来自2012年河北省42个部门的投入产出表,全国地区间投入产出表,京津冀各年度《统计年鉴》和《环境状况公报》,以及《国民经济和社会发展统计公报》(2010—2017年);模型参数设定方面,要素间替代弹性主要参考林伯强等(2012)、魏巍贤和马喜立(2015)和李荣坦(2015),化石能源间替代弹性参考Burniaux和Truong(2002)、Fashn(2015)和Wang等(2015),阿明顿弹性系数参考林伯强等(2012)和魏巍贤和马喜立(2015),SO2排放系数参考《中国化石燃料大气污染物和CO2排放系数》。

本文通过设定硫税冲击模拟经济和各行业产出损失,同时获得对应的SO2排放变化情况;然后,利用PM2.5浓度和SO2排放的相关性,⑤推算不同硫税冲击水平下的PM2.5浓度变化与产出损失之间的对应关系,确定特定大气污染治理预期目标(以京津冀PM2.5平均浓度预期目标为测算标准)下对应的产出损失,即京津冀大气污染治理的机会成本,并进一步确定该预期目标下各分类行业的减产减排情况。

三、模拟结果及分析

首先,模拟京津冀大气污染治理任务全部由河北省完成情景下河北省的各分类行业的产出(GDP)损失和污染减排效果,为精准实施差异化的结构性减排措施提供科学依据,并为京津冀大气治理生态补偿标准提供上限。

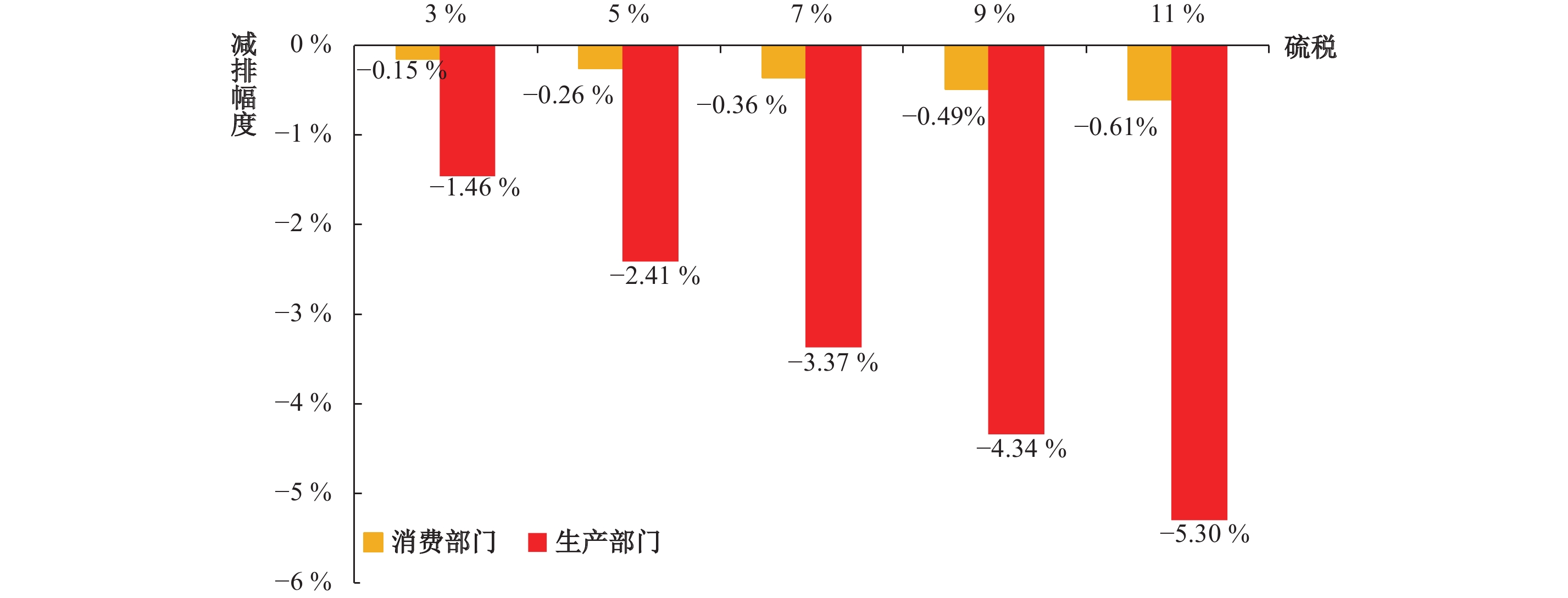

(一)污染排放来源分析。为了考察生产和消费部门对大气污染排放的贡献差异,本文模拟了硫税冲击对两部门SO2排放的影响。如图2所示,通过征收硫税,生产部门的污染减排效果更为显著。例如,当硫税增加7%时,消费排放下降0.36%,生产排放下降3.37%,后者减排效果是前者的9.36倍。这表明,污染治理的重点在于生产部门限产减排。对于京津冀来说,减少生产是治理雾霾的有效方式,特别是对高排放企业关停限产。模拟结果也得到了现实佐证,如特定时期实施停产限产措施产生的“APEC蓝”“阅兵蓝”和每年的“两会蓝”。

|

| 图 2 硫税冲击下生产和消费部门SO2排放比较 |

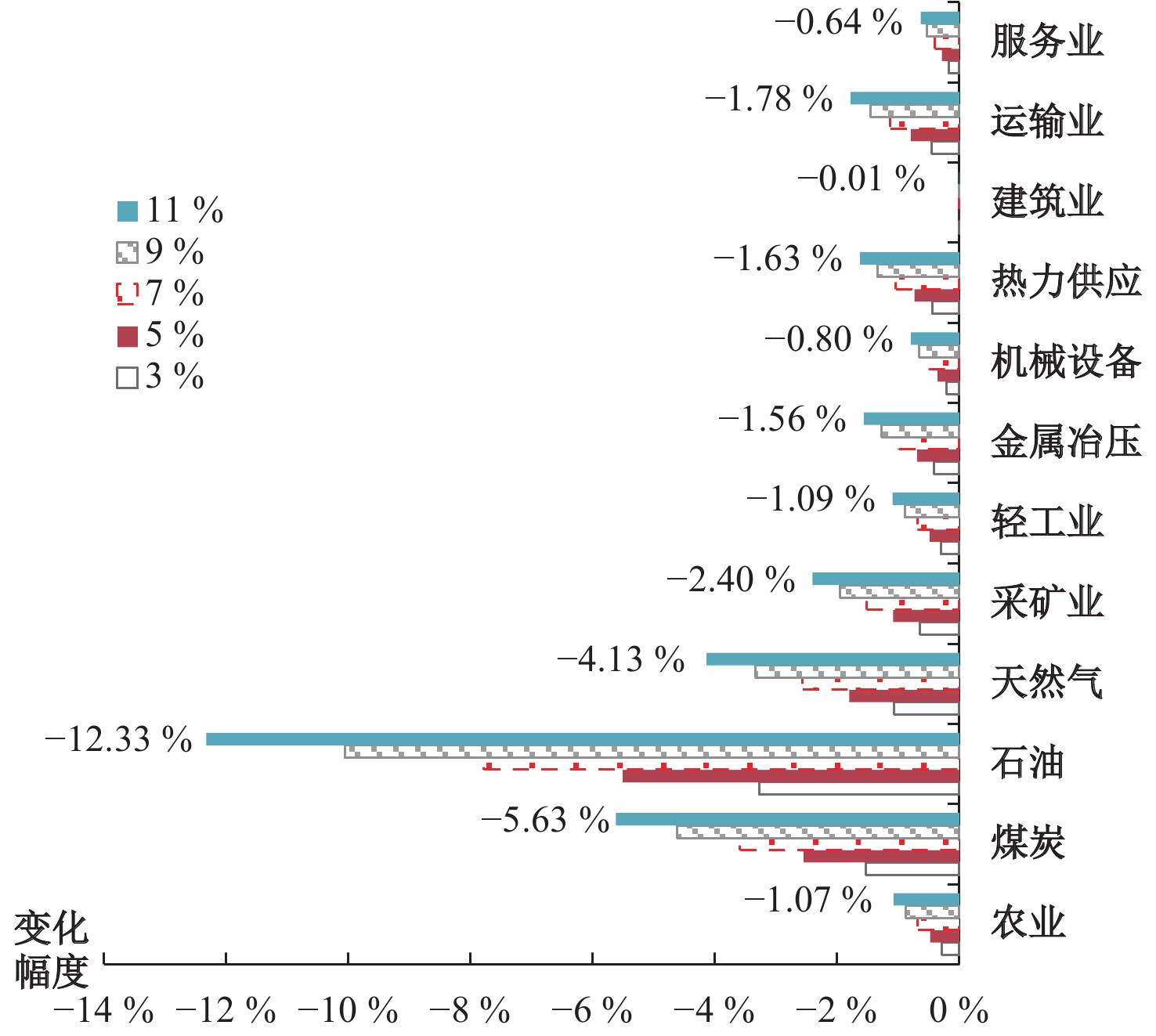

(二)各行业产出变化分析。征收硫税会提高各行业的能源使用成本,从而导致各行业产出减少。图3模拟了硫税冲击后各行业的产出变化情况。结果显示,征收硫税后各行业产出均出现不同程度的下降。例如,当硫税增加11%时,石油、煤炭、天然气、采矿业、运输业、热力供应和金属冶压产出下降显著,降幅分别为12.33%、5.63%、4.13%、2.4%、1.78%、1.63%和1.56%,降幅均超过1.5%。这主要是因为这些行业能源强度较高,征收硫税后,能源使用成本增加较大,导致投入和产出的变化较为敏感。此外,建筑业产出对硫税征收不敏感,这可能与建筑业的能源强度较低有关。

|

| 图 3 硫税冲击下各行业减产效应 |

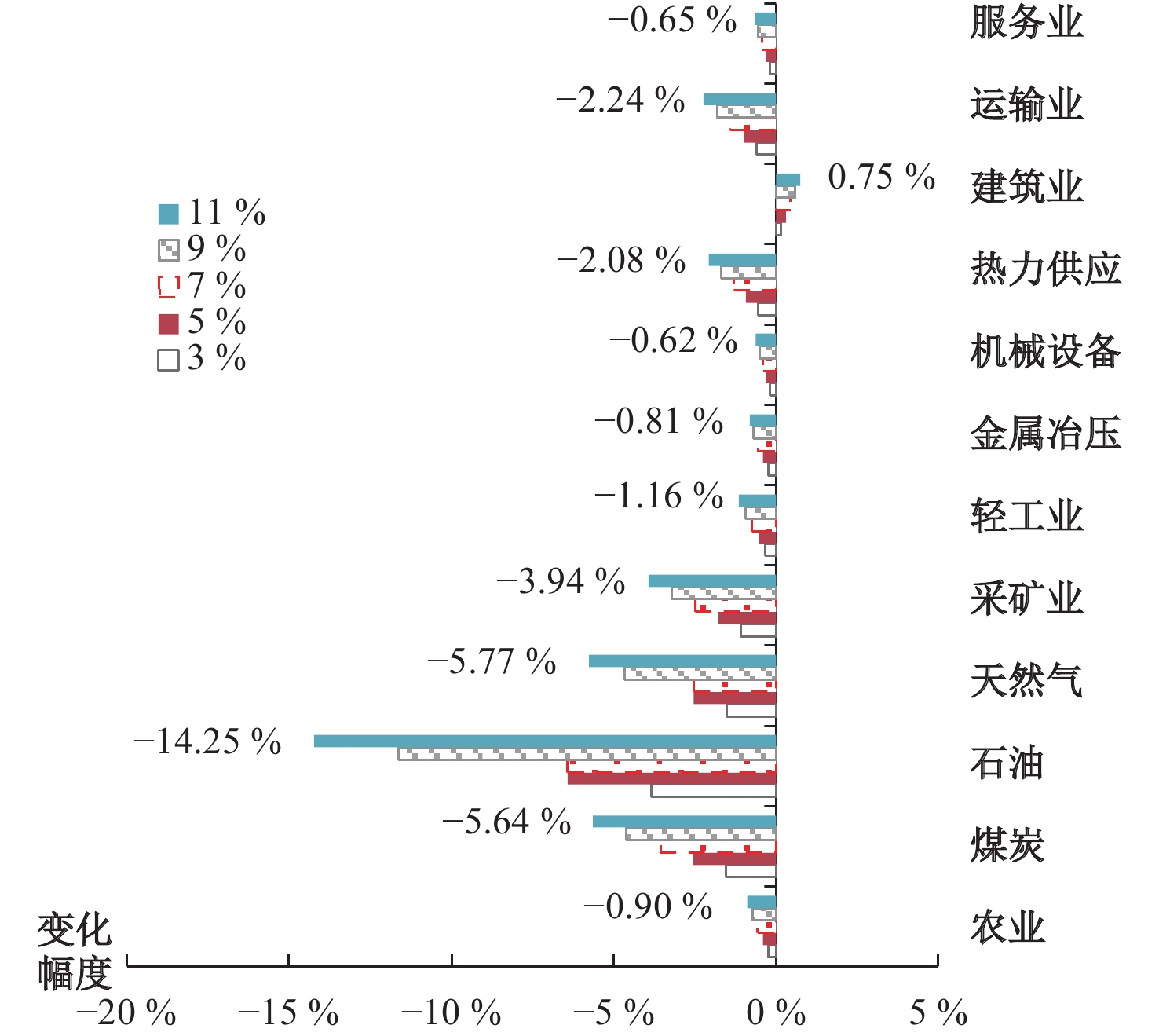

(三)各行业污染减排分析。图4模拟了硫税冲击后各行业的SO2减排情况。结果显示,征收硫税后各行业SO2排放均有不同程度的下降(除建筑业外)。例如,当硫税增加11%时,石油、天然气、煤炭、采矿业、运输业和热力供应业的SO2减排效应较为显著,降幅分别为14.25%、5.77%、5.64%、3.94%、2.24%和2.08%,降幅均超过2%。这与各行业的减产效应是对应的,这是因为能源强度不同导致能源投入的敏感度也有差异。但建筑业的SO2排放随着硫税征收反而增加,这可能与建筑业硫税敏感度较低且受其他行业减排的“挤压”有关。

|

| 图 4 硫税冲击下各行业SO2减排效应 |

(四)主要行业减产、GDP损失及PM2.5浓度变化敏感分析。对能源使用征收硫税,降低了行业和经济总产出(GDP损失),从而减少了SO2排放。表1列出了不同硫税冲击水平下主要行业减产、经济总产出损失以及SO2排放总量的变化情况(%);通过SO2排放和PM2.5浓度变化的转换因子,推算出相应冲击下的PM2.5浓度变化(%),相关数据也列在表1中。

| 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | |

| 石油 | −5.52 | −6.64 | −7.78 | −8.91 | −10.05 | −11.19 | −12.33 | −13.47 | −14.60 | −15.73 | −16.85 |

| 煤炭 | −2.55 | −3.07 | −3.58 | −4.09 | −4.61 | −5.12 | −5.63 | −6.14 | −6.64 | −7.15 | −7.65 |

| 天然气 | −1.80 | −2.18 | −2.56 | −2.95 | −3.34 | −3.73 | −4.13 | −4.54 | −4.94 | −5.35 | −5.76 |

| 采矿业 | −1.08 | −1.30 | −1.52 | −1.74 | −1.96 | −2.18 | −2.40 | −2.62 | −2.85 | −3.07 | −3.30 |

| 运输业 | −0.80 | −0.96 | −1.12 | −1.29 | −1.45 | −1.61 | −1.78 | −1.94 | −2.11 | −2.27 | −2.44 |

| 热力供应 | −0.73 | −0.88 | −1.03 | −1.18 | −1.33 | −1.48 | −1.63 | −1.78 | −1.93 | −2.08 | −2.24 |

| 金属冶压 | −0.70 | −0.84 | −0.98 | −1.12 | −1.27 | −1.41 | −1.56 | −1.71 | −1.86 | −2.01 | −2.16 |

| GDP损失 | −0.046 | −0.055 | −0.065 | −0.074 | −0.083 | −0.093 | −0.102 | −0.112 | −0.121 | −0.130 | −0.140 |

| SO2 | −2.38 | −2.86 | −3.33 | −3.81 | −4.29 | −4.77 | −5.25 | −5.72 | −6.19 | −6.67 | −7.13 |

| PM2.5 | −4.21 | −5.05 | −5.90 | −6.75 | −7.60 | −8.44 | −9.29 | −10.13 | −10.96 | −11.80 | −12.63 |

| 注:GDP损失保留3位小数,其他数据保留2位小数。 | |||||||||||

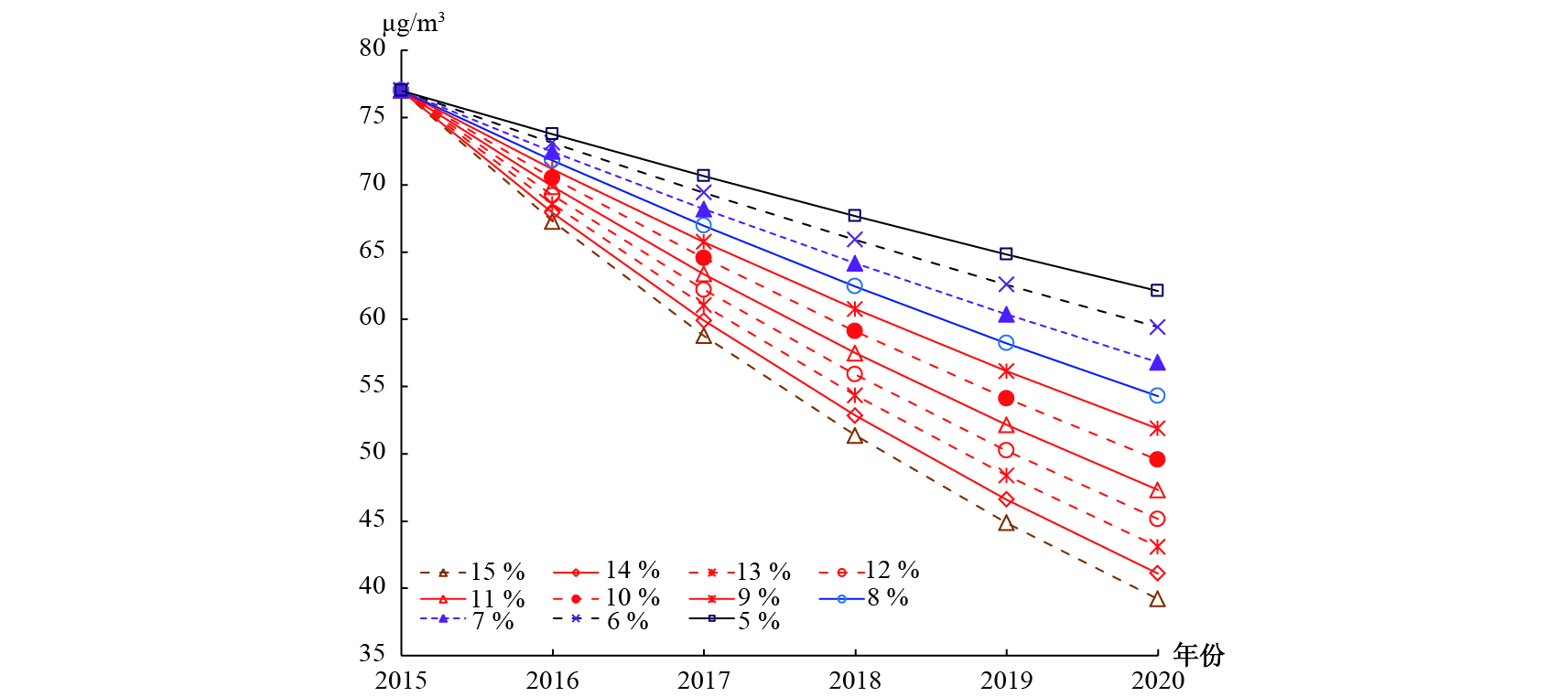

基于表1数据,图5给出了特定硫税冲击下对应的PM2.5浓度衰减趋势。以京津冀2015年PM2.5平均浓度(77 μg/m3)为基准,当硫税增加10%时,石油年减产11.19%,煤炭年减产5.12%,天然气年减产3.73%,采矿业年减产2.18%,运输业年减产1.61%,热力供应年减产1.48%,金属冶压年减产1.41%,SO2年减排4.77%,PM2.5浓度年下降8.44%,对应的GDP年损失0.093%。该情景下,到2020年,京津冀PM2.5平均浓度降至49.54 μg/m3。类似地,分别测算出不同硫税冲击下京津冀PM2.5平均浓度衰减趋势。⑥

|

| 图 5 不同硫税下京津冀PM2.5平均浓度衰减趋势 |

表1中不同硫税冲击下的GDP损失,即为对应情景下京津应支付给河北省的“理论最大补偿标准”(河北省独自完成全部治理任务)。如上例,当硫税增加10%时,2020年京津冀PM2.5平均浓度降至约50 μg/m3。该情景下,2016—2020年河北省应接受的大气治理补偿标准上限分别为29.534亿元、31.602亿元、33.814亿元、36.181亿元和38.714亿元。表2列出了2020年京津冀PM2.5平均浓度不同预期控制目标(μg/m3)下对应各年度的“理论最大补偿标准”值(亿元)。⑦

| PM2.5平均浓度 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |

| 60 | 17.655 | 18.891 | 20.213 | 21.628 | 23.142 |

| 55 | 23.586 | 25.237 | 27.004 | 28.894 | 30.916 |

| 50 | 29.534 | 31.602 | 33.814 | 36.181 | 38.714 |

| 45 | 38.483 | 41.177 | 44.059 | 47.143 | 50.443 |

| 40 | 44.462 | 47.574 | 50.904 | 54.468 | 58.281 |

(五)京津冀共同治理下的机会成本测算。上文模拟了河北省单独完成全部治理任务情况下的机会成本(即理论最大补偿标准)。接下来,我们测算京津冀共同治理情况下的三地机会成本。

本文基于2010年全国30个省份30个部门的地区间投入产出表建立了京津冀动态多区域CGE模型。设定基准情景为不采取大气污染治理措施时京津冀的经济自然发展状态,通过设定硫税冲击模拟京津冀2020年PM2.5平均浓度不同预期目标下三地的产出损失,由此获得三地大气治理的机会成本。表3列出了2020年京津冀PM2.5平均浓度不同预期控制目标(μg/m3)下对应的京津冀机会成本分担情况(亿元)。

| PM2.5目标 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||||||

| 北京 | 天津 | 河北 | 北京 | 天津 | 河北 | 北京 | 天津 | 河北 | 北京 | 天津 | 河北 | 北京 | 天津 | 河北 | |

| 60 | 3.318 | 4.168 | 13.645 | 3.452 | 4.026 | 12.083 | 3.874 | 4.142 | 12.222 | 4.344 | 4.517 | 13.343 | 4.491 | 5.284 | 14.735 |

| 55 | 4.466 | 5.577 | 18.269 | 4.654 | 5.392 | 16.190 | 5.229 | 5.559 | 16.387 | 5.841 | 6.098 | 17.893 | 6.051 | 7.134 | 19.763 |

| 50 | 5.614 | 6.979 | 22.856 | 5.858 | 6.754 | 20.270 | 6.585 | 6.976 | 20.527 | 7.345 | 7.682 | 22.420 | 7.618 | 8.983 | 24.757 |

| 45 | 7.410 | 9.141 | 29.944 | 7.744 | 8.853 | 26.587 | 8.717 | 9.171 | 26.951 | 9.685 | 10.173 | 29.446 | 10.062 | 11.890 | 32.500 |

| 40 | 8.471 | 10.405 | 34.081 | 8.861 | 10.081 | 30.286 | 9.980 | 10.462 | 30.711 | 11.066 | 11.650 | 33.551 | 11.511 | 13.612 | 37.026 |

既然动态多区域CGE模型已经具体模拟出了京津冀特定大气质量目标(PM2.5平均浓度预期控制目标)下三地机会成本,那么是否可以直接据此给予三地补偿?本文认为,具体模拟出的“点值”还不足以作为京津冀生态补偿的直接标准,因为缺少谈判区间(即适当的谈判制约),所以难以达成共识或谈判成本较高,⑧还需要考虑其他影响因素对补偿标准进行调整和校准。基于此,本文试图建立京津冀大气治理生态补偿标准的完整框架。

(六)京津冀大气治理生态补偿标准区间界定。如前所述,河北省应该是生态补偿的“净获得方”,京津应为生态补偿的“净支出方”,这也可从表3中三地机会成本分担情况得到进一步确认。因此,确定河北省应该获得的生态补偿数额,即确定河北省应该接受的生态补偿标准区间,是京津冀大气治理的关键。

上文已模拟出的“理论最大补偿标准”,即为河北省应接受补偿标准区间的“上限”;因此,需要进一步测算河北省应接受补偿标准的“下限”。因为河北省实际承担的大气治理任务大于其第二产业占比“名义”份额(56%),所以按照第二产业“名义”份额计算出的GDP损失,应该是河北省应得补偿的“下限”。理论上,“下限”的最小补偿阈值应该根据京津冀共同治理下的总机会成本乘以河北省第二产业的“名义”占比计算。例如,在京津冀2020年PM2.5目标浓度为50 μg/m3的情景下,2016年京津冀共同治理的总机会成本为35.449亿元(河北、天津和北京的机会成本分别为22.856亿元、6.979亿元和5.614亿元),因此,该情景下河北省应得的补偿下限为19.851亿元(35.449×56%)。

但是,京津冀大气治理受非经济因素影响较多,为创造更宽松的谈判空间、增强共识,本文提出另一种口径更宽的“下限”测算标准。直观上,因河北省在京津冀大气治理中具有决定性作用,河北省单独治理比京津冀共同治理会产生更多协同效应,从而会导致治理成本下降。⑨因此,特定大气预期质量目标下,河北省单独治理下的机会成本应该小于京津冀共同治理下的机会成本之和。因此在逻辑上,用河北省单独治理下的“理论最大补偿标准”乘以第二产业“名义”占比的值,比京津冀共同治理总机会成本乘以该“名义”占比的值应更小。

上述逻辑推理也得到了实证支持。例如,在京津冀2020年PM2.5目标浓度为50 μg/m3的情景下,2016年理论最大补偿标准为29.534亿元(河北省单独治理假设下),因此,按最大补偿标准计算的河北省应得补偿的下限为16.539亿元(29.534×56%),要小于按京津冀共同治理总机会成本计算的19.851亿元下限值。

将“理论最大补偿标准”作为上限,河北省肯定是乐意的;由“理论最大补偿标准”测算的下限,京津肯定是乐意的(因为下限更低了)。因此,本文界定的补偿标准区间相对较大,且上下限能最大程度地使相关方满意,其实践意义和政策含义更强。基于上述逻辑,我们可以确定2020年京津冀PM2.5平均浓度不同预期控制目标(μg/m3)下河北省应接受京津生态补偿支付标准的合理区间(亿元)(见表4)。

| PM2.5平均浓度 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||||

| 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | |

| 60 | 17.655 | 9.887 | 18.891 | 10.579 | 20.213 | 11.319 | 21.628 | 12.112 | 23.142 | 12.960 |

| 55 | 23.586 | 13.208 | 25.237 | 14.133 | 27.004 | 15.122 | 28.894 | 16.181 | 30.916 | 17.313 |

| 50 | 29.534 | 16.539 | 31.602 | 17.697 | 33.814 | 18.936 | 36.181 | 20.261 | 38.714 | 21.680 |

| 45 | 38.483 | 21.550 | 41.177 | 23.059 | 44.059 | 24.673 | 47.143 | 26.400 | 50.443 | 28.248 |

| 40 | 44.462 | 24.899 | 47.574 | 26.641 | 50.904 | 28.506 | 54.468 | 30.502 | 58.281 | 32.637 |

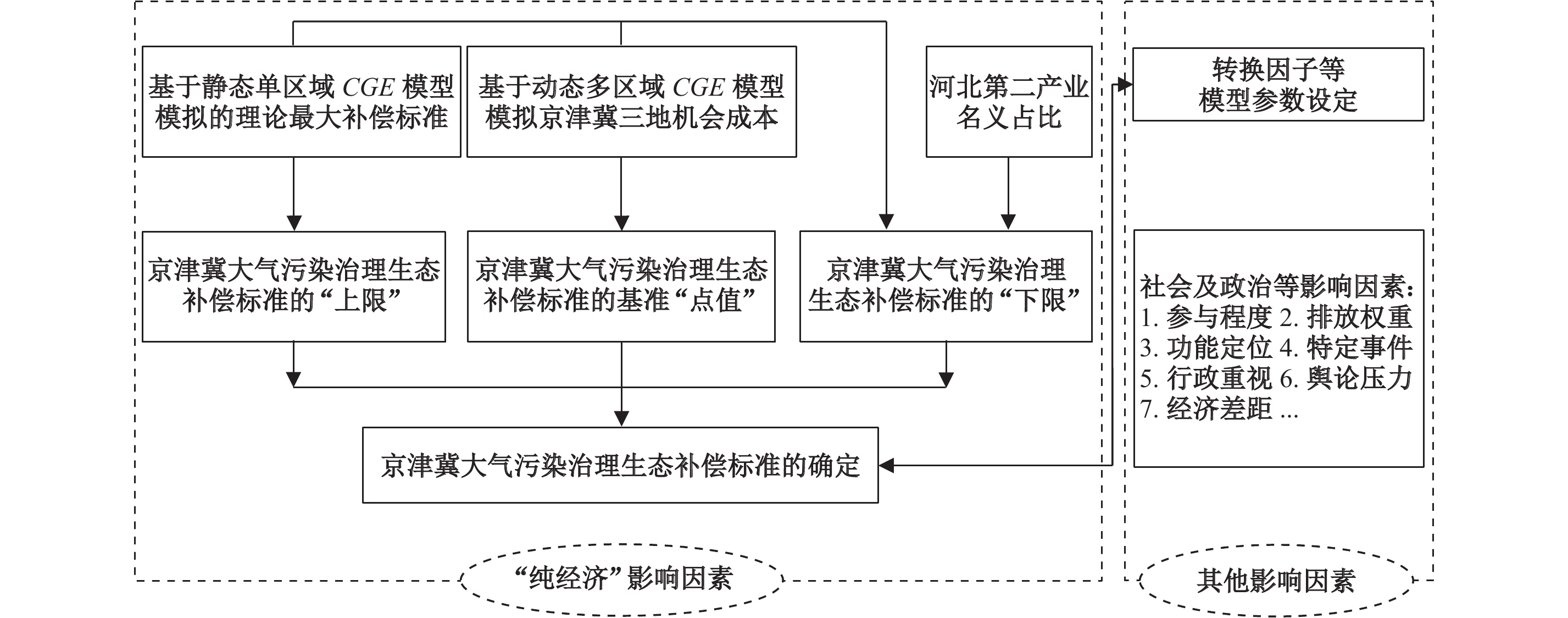

四、京津冀大气污染治理生态补偿标准谈判框架

在确定了京津冀不同大气环境质量预期目标下河北省应该接受的PES支付标准区间后,具体补偿额的最终确定需要在基准“点值”基础上进一步考虑其他特定因素的影响,根据具体影响因素的强弱对补偿额度进行调整和校准(更加凸显出PES项目异质性),⑩以最大程度地满足京津冀大气污染治理的内生激励需要,尽快实质性推动京津冀大气污染协同治理进程。为此,本文构建了京津冀大气污染治理生态补偿标准的完整框架(见图6)。

|

| 图 6 京津冀大气污染治理PES标准确定机制完整框架 |

表5列出了影响京津冀大气污染治理的一些典型因素。例如,当北京(或天津)强化大气污染治理的实际参与程度时(如加大“煤改气”和排污企业停产限产力度等),北京(或天津)对于实现京津冀大气污染治理目标的贡献度相应提升,因此,北京(或天津)应“获得”的大气污染治理补偿额则相应增加(即“正向”),也即要在基准“点值”基础上相应调减河北省应获得的大气污染治理补偿额(即“负向”)。⑪

| 影响因素(当强化时) | PES标准校准方向 | ||

| 北京 | 天津 | 河北 | |

| 参与程度 | 正向 | 正向 | 负向 |

| 排放权重 | 负向 | 负向 | 正向 |

| 功能定位 | 负向 | 负向 | 正向 |

| 特定事件 | 负向 | 负向 | 正向 |

| 行政重视 | 负向 | 负向 | 正向 |

| 舆论压力 | 负向 | 负向 | 正向 |

| 经济差距 | 负向 | 负向 | 正向 |

| 注:本表是站在京津冀接受补偿支付的角度;方向是各自应得补偿额的增减(正向为调增补偿额,负向则调减)。 | |||

当北京(天津)排放权重增加时,北京(天津)对京津冀大气污染的实际贡献率要大于其第二产业增加值(名义)占比(即计算PES标准区间下限的排放权重)。因此,北京(天津)对河北省的大气治理补偿额应该在标准区间下限的基础上调增。对于北京(天津)来说,是补偿支付的增加(即京津应“获得”的补偿额为“负向”调整);对于河北省来说,是应得补偿额的增加(即补偿额“正向”调整)。

京津冀均有各自明确的功能定位。首都功能定位的强化会极大增强并推动京津冀大气污染治理的非经济因素力量,将明显增加北京市治理大气污染的政治责任(增加北京市治理大气污染的使命感和紧迫感)。北京市治理大气责任的提升一定程度上会强化北京在谈判框架中支付给河北省大气治理补偿的意愿,即北京应“获得”的补偿额则应减少(“负向”),河北省应获得的补偿额应调增(“正向”);出于政治责任感和使命感,天津的支付意愿会随着北京功能定位的强化而相应增强,因此,天津应“获得”的补偿额也应减少(“负向”)。

北京的政治活动也是影响京津冀大气污染治理PES标准的重要因素。例如,每年的“两会”和重要会议期间,相关部门会对相关污染企业采取临时的行政关停措施。显然,河北省由此导致的机会损失要大于京津(因为主要污染源在河北省)。因此,京津要事后增加对河北省的补偿支付。此外,行政重视和舆论压力,都会增加北京市治理大气污染的责任和压力,谈判效果与功能定位因素相似,都应调增京津对河北省大气治理的补偿额度。

经济差距是指京津与河北省的经济发展差异,也是影响京津冀大气治理的重要因素。⑫近年来,京津冀发展差距有扩大趋势。一方面,河北省传统产业占主导,经济转型缓慢;另一方面,京津冀资源不平衡(京津“虹吸效应”仍十分明显),河北省创新发展能力较弱。河北省要改变因长期历史原因形成的固有产业结构,有效治理大气污染,需要付出巨大代价(同时产业转型升级和人口分流安置面临巨大的资金制约),而因环境改善而得益最大的显然是京津地区(京津社会经济越发达,对良好大气环境的需求就越强烈,得益也就越大)。因此,出于京津冀经济发展巨大差距的现实需要,京津都应该不断加大对河北省大气治理补偿的支付力度,即京津应“获得”的补偿额应调减,河北省应获得的补偿额应调增。

需要指出的是,虽然上述框架未明确“扣减”河北省自身因大气污染治理而获得的“收益”,还需要进一步考虑河北省自身从京津冀大气污染治理中享受的环境收益来调整其最终补偿额度;但是,从大气质量改善中的获益水平和感受往往与经济发展水平高度相关,因此河北省自身获益因素也已经部分地包含在“经济差距”影响因素之中了。

五、结论及政策建议

京津冀大气污染与河北省高排放产业结构密切相关,河北省限产减排对于京津冀大气污染治理具有决定性影响。为克服经济发展水平和污染治理诉求的巨大差异,需要设计合理的大气治理补偿机制以确保京津冀大气污染联合防治的积极性和可持续性。本文基于PES支付标准的机会成本法,建立了京津冀大气污染治理的CGE模型,从生态补偿视角模拟不同情景下“去产能”对经济产出和PM2.5减排的影响。基于京津冀大气污染特征,通过静态单区域CGE模型模拟了河北省单独治理下的机会成本,开创性提出了“理论最大补偿标准”概念;然后基于动态多区域CGE模型模拟了京津冀联合治理下的机会成本,确定了京津冀大气治理生态补偿标准的基准“点值”;在此基础上定量研究了京津冀不同大气质量控制目标下河北省应接受的大气治理补偿标准区间;最后,考虑到京津冀大气治理的典型非经济影响因素,构建了京津冀大气治理补偿标准的完整框架。

本文为更好细化和落实2018年4月2日中央财经委员会第一次会议提出的打好“坚持源头防治”、调整“四个结构”、做到“四减四增”的污染防治攻坚战的重大举措和《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提供了理论基础和政策选项。⑬这对于加快补齐生态建设制度短板,加快推进京津冀大气污染联防联治实质性进程,尽快改善京津冀大气质量具有重要政策意义,为建立适合我国特点的生态补偿机制提供了重要启示和技术支持,对其他区域的大气污染联合防治具有重要借鉴意义。

目前,京津冀经济发展差距悬殊,河北省经济发展压力较大,在缺乏合理补偿机制的情况下,河北省参与大气污染联合防治的内生动机较弱。为解决这一矛盾,京津需要在PES支付标准区间内对河北省完成治理任务所产生的(机会)损失进行补偿,以调动河北省的积极性,以更好地推进京津冀大气污染联防联治和协同发展。本文的主要结论和政策建议如下:

第一,河北省“去产能”对京津冀大气污染治理具有明显效果。研究显示,硫税冲击对生产部门的SO2减排效应明显大于消费部门,高排放行业限产减排是大气治理的有效方式。为有效改善京津冀大气质量,需要持续深入推进“去产能”供给侧结构性改革,尤其在特定时期对“三高”行业进行限产控制。第二,由于不同生产行业减排效果差异较大,因此限产减排需分行业精准施策。研究显示,各行业产出变化及其减排效果对硫税敏感度存在较大差异,传统能源、采矿、运输等行业的SO2减排对硫税冲击反应尤其明显。在具体“去产能”政策实施中,需要根据减排效应,更加重视行业“结构性”差异,精准施策,防止限产减排措施“一刀切”,以最大化大气污染治理政策效能。第三,针对特定大气治理预期控制目标,确定具体的生态补偿标准区间。本文针对大气治理不同目标确定了河北省接受京津补偿支付标准的合理区间,为促进京津冀大气联合防治的规范化和制度化提供了理论基础和技术支持。通过建立科学互信的生态补偿标准研究和测算体系,寻找京津对环境质量诉求和河北省对发展诉求的最大公约数,有效落实和加快推进京津冀大气污染联合防治实质进程。第四,在补偿标准基准“点值”和区间的基础上再考虑其他影响因素,完善补偿标准确定机制,并加强动态校准。京津冀区位特殊,影响京津冀大气治理的因素也较其他区域复杂,要将诸如功能定位、经济发展差距等多重因素纳入补偿标准的谈判框架,以最大化提升京津冀的内在动机和利益协同。京津冀的具体补偿额度划分以及京津承担份额要根据不断变化的情况做出制度化动态调整(如需要考虑经济结构变化导致的转换因子和清洁技术参数等变化),在谈判框架内综合权衡,以确保补偿机制始终高度契合京津冀大气联合治理内生激励的需要。第五,构建有效的区域协调机构。虽然国家层面和京津冀自身已高度重视京津冀大气污染联防联治工作,初步建立了区域沟通协调机制,但还缺乏实质意义上的区域协调机构。在京津冀大气治理实践中,应借鉴欧洲跨界大气污染联合治理组织体系的成功经验(一个强有力的跨域牵头机构直接负责联合治理工作至关重要),具体可由生态环境部等更高层级行政部门牵头,京津冀三地相关部门和专家学者组成具有科学技术支撑和高度公信力的京津冀大气联合防治委员会,⑭组织和协调补偿标准的评估、谈判、确认、执行和校准,以及执行过程和效果的监督评估,加快推进京津冀大气污染联合防治进程,并给全国其他地区的大气治理提供经验和借鉴。

* 感谢外审专家提出的建设性意见,以及宣宇博士的建议和帮助;同时,特别感谢责任编辑邱国景老师的宝贵建议和指导。当然,文责自负。

① 因为PES项目存在异质性,实践中PES项目在类型、规模、付款来源、绩效指标、支付模式和支付标准等方面存在广泛差异。

② 需要指出的是,有一类基于Hedonic Pricing Model(HPM)评估大气质量价值的文献。这类文献利用HPM估计住房购买者对于空气质量改善的边际支付意愿,并据此估算清洁空气的价值(Smith和Huang,1993,1995;Chattopadhyay,1999;Zabel和Kiel,2000;Chay和Greenstone,2005;Carriazo等,2018)。该类研究的核心思路是利用HPM将房价对房屋各种属性和生活环境质量做回归,通过房价变化间接获得空气质量的价格,为空气污染治理政策的成本收益分析提供理论参考。总体来说,HPM文献属于评估空气质量价值的大类文献,但目前运用HPM进行具体PES标准的研究还较少。其思路与本文的区域间总量补偿标准研究差异较大。

③ 天津占比为8.5%,北京占比为0。这还是在河北省自2013年以来实施“6643工程”之后的情况。可见,河北省高耗能产业对京津冀大气污染的严重影响。

④ 这里隐含了一个前提条件(体现了京津冀污染形成的独特性),因河北省在京津冀大气污染中占据了绝对份额(若从SO2排放量看,占比高达81%),河北省单独治理不仅能够完成治理任务,也能产生协同效应。如果三地污染贡献率大致相当,则任何一方单独治理都难以完成治理目标,则需要设计其他相应的补偿框架。

⑤ 为确定京津冀PM2.5平均浓度和SO2排放量的定量关系,本文测算了PM2.5平均浓度和SO2排放量的转换因子(两者相关系数为0.98),通过对数回归,其转换因子计量结果为1.84;此外,考虑到样本数量限制(2012年2月,国家颁布新版《环境空气质量标准》,2013年开始有PM2.5浓度的正式监测数据),本文又直接计算了各年度京津冀PM2.5平均浓度变化百分比和SO2排放量变化百分比,两者比率的均值为1.70。为减少误差,本文取1.84和1.70的均值1.77为转换因子。理论上说,转换因子会随着大气污染形成条件和主要污染物的变化而变化。因此,转换因子应基于相应时期的大气污染形成情况加以测算。因转换因子的设定会影响模拟结果(从而影响PES标准),因此,从这个意义上说,转换因子也是京津冀大气治理框架的一个重要因素。

⑥ 本文假定SO2排放年变化率相同,因此PM2.5浓度年变化率也相同。

⑦ 本文设定“十三五”期间河北省名义经济增长率均值为7%(2016-2017年河北省GDP取实际值)。此数据可根据河北省合意的经济潜在增长率以及整体通胀水平适当调整,这也是京津冀生态补偿标准框架的一部分。

⑧ 导致这种现象的一个重要原因是,除了受经济因素影响外,京津冀大气污染及其治理还受到诸如政治和社会等因素的影响,因此不宜将基于“纯经济”因素的动态多区域CGE模型模拟出的“点值”直接作为补偿标准,而应该将其作为补偿标准的一个基准参考值,再考虑其他影响因素进行调整和校准。

⑨ 这里突出显示了京津冀大气污染的特殊性(即大气生态补偿项目的异质性):河北省在京津冀大气治理中具有决定性作用(如SO2排放占比高达81%),这是产生协同效应的关键(激励足够的情况下,即使河北省单独治理也能够很好地完成治理任务)。

⑩ 京津冀因特定功能定位,会有一系列影响补偿标准的其他因素。例如,特定事件(“两会”等政治活动)下的任务安排、行政重视和社会舆论压力等因素,将会影响补偿额度的划分。

⑪ 如前文所述,河北省是京津冀的主要大气污染源,京津冀大气治理生态补偿机制总体上是京津向河北支付补偿款。可以把“理论最大补偿标准”作为京津冀大气治理基金“池子”(本质上是京津“集资”来补贴河北)。当北京治理贡献度增加时,北京应获得的大气治理“补偿额”也相应增加,即北京在“池子”内的“集资”份额就相应调减(也即在“理论最大补偿标准”基础上应相应调减支付给河北的补偿)。此外,可以把该“池子”看作“第三方”设立的,北京治理贡献度增加,获得的生态补偿额也应增加,但这个“池子”资金其实是京津出资的,因此北京现在只需减少出资额,即调减给河北的补偿。

⑫ 京津冀人均GDP和人均可支配收入相差悬殊。2017年京津冀人均GDP分别为12.90万元、11.94万元和4.78万元,京津人均GDP分别是河北的近2.70倍和2.50倍;2017年京津冀人均可支配收入分别为5.72万元、3.70万元和2.15万元,京津人均可支配收入分别是河北的约2.66倍和1.72倍。此外,河北人均GDP和人均可支配收入也都显著低于全国平均水平(2017年全国人均GDP和人均可支配收入分别为5.97万元和2.60万元)。

⑬ 2018年7月,国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》(国发〔2018〕22号),明确提出了大气污染防治工作的基本目标和主要任务,要求确保全面实现“十三五”约束性目标,并要求北京环境空气质量改善目标应在“十三五”目标基础上进一步提高。

⑭ 本文修改期间,本建议已得到部分实施。2018年7月,国务院成立由国务院副总理韩正任组长的“京津冀及周边地区大气污染防治领导小组”,组织推进京津冀及周边地区大气污染联防联控工作,统筹研究解决区域大气环境突出问题。本文认为,为更好组织实施考评奖惩等工作,该小组仍是初步的,进一步的工作还需要科学技术机构和专家的参与。

| [1] | 石敏俊, 李娜, 袁永娜, 等. 低碳发展的政策选择与区域响应[M]. 北京: 科学出版社, 2012. |

| [2] | 苏杨. 生态补偿, 谁掏钱?[J]. 绿色中国, 2005(9): 14. |

| [3] | 魏巍贤, 王月红. 跨界大气污染治理体系和政策措施−欧洲经验及对中国的启示[J]. 中国人口•资源与环境, 2017(9): 6–14. |

| [4] | Dissou Y, Siddiqui M S. Can carbon taxes be progressive?[J]. Energy Economics, 2014, 42: 88–100. DOI:10.1016/j.eneco.2013.11.010 |

| [5] | Engel S, Pagiola S, Wunder S. Designing payments for environmental services in theory and practice: An overview of the issues[J]. Ecological Economics, 2008, 65(4): 663–674. DOI:10.1016/j.ecolecon.2008.03.011 |

| [6] | Guo Z Q, Zhang X P, Zheng Y H, et al. Exploring the impacts of a carbon tax on the Chinese economy using a CGE model with a detailed disaggregation of energy sectors[J]. Energy Economics, 2014, 45: 455–462. DOI:10.1016/j.eneco.2014.08.016 |

| [7] | Kolinjivadi V, Adamowski J, Kosoy N. Recasting payments for ecosystem services(PES)in water resource management: A novel institutional approach[J]. Ecosystem Services, 2014, 10: 144–154. DOI:10.1016/j.ecoser.2014.08.008 |

| [8] | Kosoy N, Martinez-Tuna M, Muradian R, et al. Payments for environmental services in watersheds: Insights from a comparative study of three cases in Central America[J]. Ecological Economics, 2007, 61(2-3): 446–455. DOI:10.1016/j.ecolecon.2006.03.016 |

| [9] | Lee C Y, Zhou P. Directional shadow price estimation of CO2, SO2 and NOx in the United States coal power industry 1990-2010 [J]. Energy Economics, 2015, 51: 493–502. DOI:10.1016/j.eneco.2015.08.010 |

| [10] | Lyle G, Bryan B A, Ostendorf B. Identifying the spatial and temporal variability of economic opportunity costs to promote the adoption of alternative land uses in grain growing agricultural areas: An Australian example[J]. Journal of Environmental Management, 2015, 155: 123–135. |

| [11] | Pagiola S, Ramírez E, Gobbi J, et al. Paying for the environmental services of silvopastoral practices in Nicaragua[J]. Ecological Economics, 2007, 64(2): 374–385. DOI:10.1016/j.ecolecon.2007.04.014 |

| [12] | Porras I, Grieg-Gran M, Neves N. All that glitters: A review of payments for watershed services in developing countries[M]. UK: International Institute for Environment and Development(IIED), 2008. |

| [13] | Sun J, Dang Z L, Zheng S K. Development of payment standards for ecosystem services in the largest interbasin water transfer projects in the world[J]. Agricultural Water Management, 2017, 182: 158–164. DOI:10.1016/j.agwat.2016.06.025 |

| [14] | Whittington D, Pagiola S. Using contingent valuation in the design of payments for environmental services mechanisms: A review and assessment[J]. The World Bank Research Observer, 2012, 27(2): 261–287. DOI:10.1093/wbro/lks004 |

| [15] | Wunder S. Payments for environmental services: Some nuts and bolts[R]. CIFOR Occasional Paper No. 42, 2005. |

| [16] | Wunder S. Revisiting the concept of payments for environmental services[J]. Ecological Economics, 2015, 117: 234–243. DOI:10.1016/j.ecolecon.2014.08.016 |

| [17] | Xie J, Saltzman S. Environmental policy analysis: An environmental computable general-equilibrium approach for developing countries[J]. Journal of Policy Modeling, 2000, 22(4): 453–489. DOI:10.1016/S0161-8938(97)00076-8 |

| [18] | Yang W, Liu W, Viña A, et al. Performance and prospects of payments for ecosystem services programs: Evidence from China[J]. Journal of Environmental Management, 2013, 127: 86–95. DOI:10.1016/j.jenvman.2013.04.019 |