2019第45卷第3期

一、引 言

由于科技进步带来了信息沟通的便捷性和时效性,以及跨国运输成本的低廉性,复杂生产协作的跨国特征已逐步成型;同时,关税水平逐渐下降,资本管制也在逐渐放松。以产品内分工为主导的全球价值链(GVC)分工模式于20世纪80年代兴起,中国凭借劳动力禀赋优势进行加工装配等劳动密集型生产活动,逐渐嵌入到GVC中,并藉此迅速发展对外经贸活动;但是,中国在贸易体量快速增大以及贸易顺差连年增加的同时,出口加工所带来的收入水平还较低,GVC分工所带来的贸易体量与贸易利得之间还存在严重的非对称问题。近年来,全球经济不确定性不断增加,中国长期凭借外包、垂直贸易和FDI等途径嵌入GVC中低增加值环节的局限性进一步显现。在GVC中,中国仍处低端分工链条上,这不利于中国自主研发能力的增强和自主品牌的打造。而且,随着中国经济的增长,近年来劳动力成本也在不断增加,越来越多的发达国家正在将GVC中原属于中国的分工区段转移至印度等劳动力成本相对低廉的国家(地区)。面对上述形势,中国该如何打造对外开放的新模式?该如何寻求基于GVC的新升级路径?又该如何利用来自FDI的技术溢出效应促进中国经济健康而又可持续的发展?本文力求从全球FDI流动网络的视角,对上述问题进行探讨。

产品内跨国分工的盛行逐步引起学术界对GVC的关注,从早期的案例分析(Gereffi,1994)逐渐发展到21世纪初的基于垂直专业化理论及增加值贸易思想的系统性研究(Hummels等,2001;Antràs等,2012)。接着,借助于全球贸易分析项目(GTAP)和全球投入产出数据库(WIOD)等大型跨国投入产出表,一些文献(Koopman等,2010;Johnson和Noguera,2012;Wang等,2013)开始尝试在多国分析框架下进行研究。近期,Wang等(2017a,b)又进一步拓展出口分解模型至最终品本国消费层面,并将GVC分析框架从出口阶段反向拓展至生产阶段,更为准确地刻画了国家及部门在GVC中的作用。国内方面,越来越多的研究利用出口分解模型及相应统计指标,从不同层面对中国参与GVC情况进行分析。其中,张杰等(2013)、吕越等(2015)、Kee和Tang(2016)等从“国家—部门—企业”层面评价了中国参与GVC的具体情况;程大中(2015)等则借助Wang等(2013)模型,从双边层面探讨了中国同其他国家的增加值贸易问题。其实,GVC分工模式在全球范围内有效整合了人力、资本等资源,相对应分工地位的不同决定了参与国在利益分配及风险分担等方面的差异(Antràs等,2012),而这也是各国参与GVC的根本诉求。

一国GVC地位的提升,需要多重基础条件的支撑,如完善的制度环境、较高的政府服务水平以及丰富的人力资本等;而追根溯源,技术进步应该是其核心推动力之一。对于广大发展中国家来说,要快速实现技术进步,更好地利用FDI技术溢出效应,无疑是一种现实选择。对于FDI技术溢出效应,现有文献已从水平溢出的竞争效应、示范效应、培训效应,垂直溢出的前向联系效应、后向联系效应,以及间接水平溢出效应和逆向技术溢出效应等多个角度进行探讨,代表性文献有Aitken和Harrison(1999)、Javorcik(2004)、Kee(2015)、Cozza等(2015)等。不难发现,现有文献只是在既有FDI流入的前提下揭示一国内部FDI多边的作用机制,或在既有对外直接投资(ODI)流出的前提下揭示一国外部ODI单边的作用机制。但是,简单的双边FDI流动数据只能刻画当事国之间的资本流动关联,传统FDI流动指标难以全面刻画世界各国之间的FDI流动关联。毫无疑问,为了全面剖析一国FDI流动和技术溢出特征,还需要从一国外部FDI流动视角出发,将各国之间错综复杂的FDI流动关联纳入考察范围。然而,常规统计学意义上的“变量独立性假设”在此类关系数据中却难以成立,因此在分析关系数据时我们将不能使用惯用的各类多元统计分析方法(Abeysinghe和Forbes,2005)。

令人欣慰的是,从“关系”的角度研究社会现象与社会结构的社会网络分析方法,能够详实刻画网络拓扑结构,这不仅弥补了传统FDI流动指标的不足,还可深入分析一国在全球FDI流动网络中的网络特征。社会网络分析方法早在20世纪30年代就被提出(Granovetter,1973)。这里提到的社会网络中的行动者即为“节点”,既可以是独立的个体,也可以是多样的社会组织;行动者之间的关联即为“联系”(Scott,2000)。从“关系”的角度来研究社会结构和社会现象,是社会网络分析的核心所在(Borgatti和Foster,2003)。近年来,社会网络分析方法被应用到经济学领域中,Arthur(1997)指出现实经济中的众多分散异质体之间往往存在分工、合作、交易等复杂关联,这些复杂关联借助异质体之间的相互作用而引发全局现象。可以说,现实经济系统具备社会网络的本质特征,整个经济系统借助信息交换和协调可实现不断的自适应。随后,学术界逐渐重视社会网络分析方法,将其作为研究经济网络的新型工具,被应用在国际贸易、金融和企业行为等多个领域,代表性文献如Fagiolo等(2009)、El-Khatib等(2015)、马述忠等(2016)等。但是,尚未有文献将社会网络分析方法应用到FDI分析中。

一国参与资本跨国流动,既包括流入的FDI,又涵盖流出的ODI,而这两种资本流动存在方向、导向性、经济发展阶段要求等方面的差别,自然其各自流动网络在通过技术溢出而影响GVC分工时也存在差异。为此,本文利用UNCTAD公布的2001—2012年全球40个国家(地区)的双边FDI流动数据,0构建全球FDI总量、流入及流出三种流动网络,创新性地采用社会网络分析方法,以研究全球FDI三种流动网络的整体格局。研究发现,2001—2012年全球FDI总量、流入和流出三种流动网络的密度值展现出全局走高态势,各国(地区)之间FDI流动关联逐步强化。进一步细化至各国(地区)在全球FDI三种流动网络中的网络特征,发现全球FDI总量、流入和流出三种流动网络呈偏态分布,即网络集约性和网络广延性特征均呈右偏分布,但变化趋势则方向不一,意味着在全球FDI三种流动网络中,大多数国家的FDI流动额占比均偏小,且FDI流动较为均匀地分散于各个伙伴国之间。基于上述分析,鉴于一国FDI总量、流入和流出三种流动网络特征差异化地影响该国国际竞争力的根本性作用机理,本文随后实证检验在全球FDI三种流动网络中,一国的FDI流动网络集约性和广延性特征如何影响该国GVC分工地位的提高。结果显示,在全球FDI三种流动网络中,一国FDI流动网络集约性和广延性的提高,通过网络技术溢出效应的实现,提升了该国的GVC分工地位。进一步地,鉴于FDI流动网络带来的只是价值链升级优势,而非价值链升级资源,本文从技术吸收能力出发,验证“价值链升级优势→价值链升级资源”这一转化过程的存在性,指出强化发展中国家的技术吸收能力,更能增强网络集约性和广延性所带来的价值链升级优势向价值链升级资源的转化,更有利于本国GVC分工地位的提升。此外,在流出网络中,广延性的上述促进升级效应的程度要高于集约性的。

本文的创新点包括:第一,将社会网络分析方法运用于FDI分析中,丰富了关于FDI技术溢出效应的研究;第二,区分了价值链升级优势和价值链升级资源,更加精准地评估了FDI流动网络特征的促进价值链升级效应;第三,发现了发展中国家的技术吸收能力越高,越能强化FDI网络特征对其GVC分工地位的影响,特别是在ODI网络中,说明应逐步转向ODI寻求技术溢出效应。

二、假设提出

(一)社会网络分析:研究FDI流动的适用性。伴随经济全球一体化的深入,全球FDI流动关联借助各国之间频繁的经济往来而形成一个有机整体,不断扩大的FDI流动规模与流动范围正成为重塑全球政治与经济格局的核心动力。利用社会网络分析方法来探讨全球FDI流动系统的结构特征与运行规律,可能是未来相关研究的一个新视角,而该类研究的基础在于社会网络的基本性能可在全球FDI流动网络中得到满足:(1)异质的网络节点。2001—2012年全球近200个国家(地区)开展FDI活动,并且FDI行为存在较大差异,如资源寻求型、技术寻求型等。(2)复杂的网络结构。全球FDI流动网络的拓扑结构和组成单元是网络中近邻多个国家节点借助FDI流动关联而构建的微观结构,这些关联结构错综复杂,且每对国家节点间的FDI关联还存在方向、流量权重等方面的差异。(3)易变的网络结构。全球FDI流动网络往往较易受金融危机、地缘冲突等因素的影响,这就导致网络结构常处于动态变化之中。可见,全球FDI流动网络可视为一个标准的社会网络。

(二)一国FDI流动网络特征:GVC地位提升的创新视角。各国在全球FDI流动网络中所具备的差异化网络特征,反映了各国吸引FDI或ODI扩张的能力与水平,继而影响到各国的GVC分工地位。本文将一个国家(地区)在全球FDI流动网络中的特征表现为2个维度,即集约性(反映资本跨国流动深度)和广延性(反映资本跨国流动广度),以探讨一国FDI流动网络特征如何影响该国的GVC分工地位,并据此提出相应的假说。

1. 网络集约性与GVC分工地位提升。类似于Granovetter(1973)所阐释的网络联系强度,用网络集约性对社会网络中各个节点间的关联强度进行考察,具体而言,就是对各个节点间各类交互行为(如持续期限、亲密程度等)进行刻画。概而言之,节点间联系的存续周期、频率以及松紧度等均为网络集约性的关键成分。因此,较多研究在寻找能够评估网络中不同节点间的关联强度的方法与要素方面做了很多尝试,如Wellman和Wortley(1990)对关系支持强度的测算。在本文中,针对全球FDI流动网络,网络集约性揭示了一国在全球FDI流动网络中的流动额占比。一国的网络集约性较高,说明该国在全球FDI流动网络中拥有较高的流动额比重,自然占据较高的地位。一方面,每个国家都将遵循逐利原则,引进“高水平”的FDI,走出“低水平”的ODI(Cozza等,2015),参与到全球FDI流动网络中;另一方面,一国较大规模的FDI引入或ODI走出,通过技术溢出(Du等,2012)或逆向技术溢出(Ma等,2014)加快技术进步,最终实现GVC地位的提升。不难发现,一国在资本跨国流动中参与的量或额度越高,该国就越有可能实现较高的生产分工地位。因此,本文提出以下假说:

假说1:一国的FDI网络集约性越高,技术溢出效应越强,其GVC分工地位就越高。

2. 网络广延性与GVC分工地位提升。网络广延性刻画了微观层面节点在社会网络中的重要程度,以及宏观层面社会网络是否有结构洞或弱联系的存在。①具体来说,微观层面,网络广延性刻画了节点在网络中的枢纽程度以及掌控索取资源的能力;宏观层面,社会网络中不同节点间的关联或为多余,或并非紧密,类似于Burt(1992)所谓的网络异质性。因此,如果节点的网络广延性较高,那么该节点能接触到多种关系主体,收获不同的信息流以及非冗余信息,令自身优势得以延续。具体到全球FDI流动网络中,如果一国网络广延性较高,那么该国处于全球FDI流动网络中的核心区位,自然在吸引FDI或走出ODI方面存在优势,进而借助技术溢出效应而占据较高的GVC分工地位。这主要表现在:其一,较高的广延性说明一国拥有分布广泛的FDI来源国或ODI目的国,可同较多国家建立资本流动关系。正如一国贸易伙伴国的多寡与该国产业竞争力正相关(Arora和Vamvakidis,2005),一国资本流动伙伴国数量的多少与该国产业竞争力的关系也是如此;其二,较高的广延性也说明一国在全球FDI流动网络中的枢纽地位,其他国家对该国FDI活动具有较高依赖性。高广延性的国家可在众多FDI来源国或ODI目的国中选出最有利于提高自身技术水平的国家,以提升自身国际分工地位。另外,一国网络广延性也能对该国开展FDI行为的地理集中度进行刻画:其一,在全球FDI流动网络中,各国之间的FDI流动关联最优为非重复关联,以实现FDI涉事国间的冗余关联的最小化(Burt,1992)。一国较高的网络广延性还说明该国具备非冗余的FDI流动关联,可接触到拥有各类质量层次的FDI伙伴国,进而构建最优的跨国资本流动结构(Du等,2012)。其二,一国分散化、多样化的FDI布局,还可助力该国规避因过度依赖个别国家FDI而遭遇的技术溢出效应来源风险。因此,本文提出以下假说:

假说2:一国的FDI网络广延性越高,技术溢出效应越强,其GVC分工地位就越高。

3. 技术吸收能力与网络促进价值链升级效应。②社会网络带来的信息优势并不等价于已实现的信息资源(李善民等,2015)。同理,全球FDI流动网络实际上能带来的只是价值链升级优势,即为东道国提供其自身价值链升级所需的先进技术、管理经验、资本等条件优势,是一种潜在资源,价值链升级优势有多大程度能转化为价值链升级资源则取决于东道国的技术吸收能力。价值链升级优势决定可得价值链升级资源的上限,东道国技术吸收能力则决定可得价值链升级资源的下限。发达国家往往处于国际技术前沿,主要通过自主创新维持自身技术领先地位(Howitt和Mayer,2005);而远离技术前沿和国际技术准前沿的发展中国家,可通过追赶导向型或竞争导向型技术进步实现对国际技术前沿的收敛(黄先海和宋学印,2017),而技术引进是重要的实现路径。特别地,在资本跨国流动这一技术引进重要来源中,不论是引进FDI还是走出ODI,若想实现技术溢出效应,需有相应的技术吸收能力做基础;不然,参与全球生产分工的位置低端化不但不会改善本国的经济发展条件,反而会不断压榨本国资源,将本国锁定在GVC的低端环节中(程大中,2015)。因此,本文提出以下假说:

假说3:发展中国家的技术吸收能力越强,FDI流动网络促进价值链升级效应则越明显。

三、全球FDI流动网络及其一国网络特征刻画

(一)全球FDI流动网络特征。全球FDI流动系统作为一个错综复杂的网络,不仅可视作诸多FDI涉事国的笼统集合,还囊括网络中诸多涉事国之间纵横交错的FDI关联。基于社会网络分析视角,本文将FDI涉事国视作节点,国家间的FDI流动关联记作节点之间的连边,以

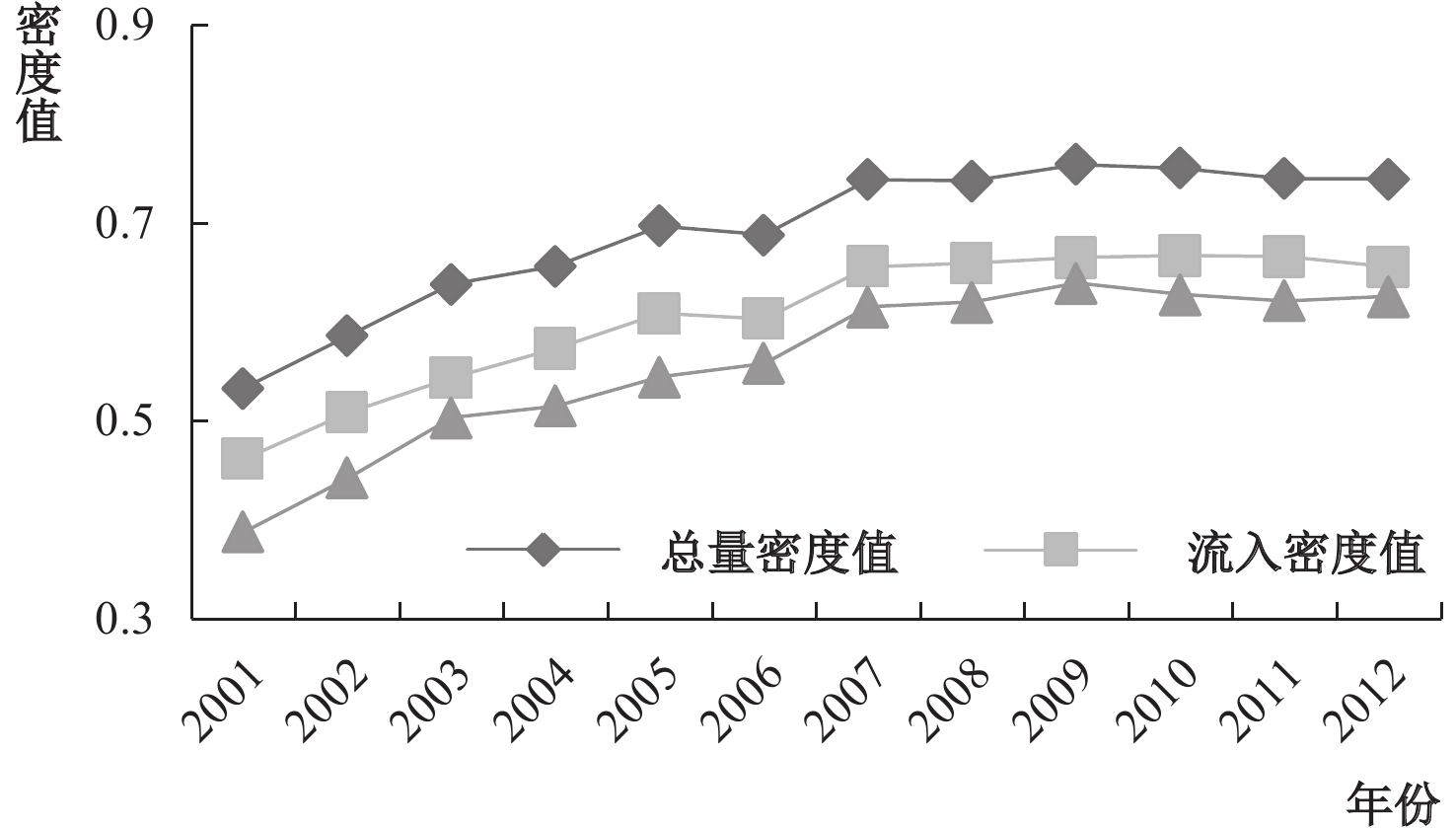

本部分首先初步刻画2001—2012年全球FDI总量、流入和流出流动网络的全局态势,发现三种网络的网络密度整体上均呈上升趋势,各国间的FDI流动日益频繁。考虑到密度能够测度网络中不同节点间的关联疏密状况,具体而言,就是指网络内真实建立的关联总数与理论上能够建立的关联总数的比值,所以本文借用该指标刻画全球FDI三种流动网络中不同国家FDI流动的疏密状况(见图1)。根据图1所示,自2001年以来,三种网络的网络密度均呈上升趋势,各国间的FDI流动日益频繁。进一步地,本文又刻画三种网络的动态演变,发现其演进是一个循序渐进的过程。由于各个观察值之间并非相互独立,本文借用能够提供两个矩阵之间相关系数的QAP网络分析方法展开讨论(见图2),发现三种网络结构均发生了显著变化,且均表现出渐进性,说明全球FDI流动网络均保持着较强的自稳定性,其演化是一个渐变的过程。

|

| 图 1 2001−2012年全球FDI总量、流入和流出三种流动网络密度值走势 注:密度值是对2001—2012年每年的二元变量FDI流动网络矩阵(0,1)进行测算的结果。若任意两国之间存在FDI流动,则为1;否则为0。 |

|

| 图 2 2001−2012年全球FDI总量、流入和流出三种流动网络QAP值走势 注:X轴和Y轴的单位均为年份,Z轴单位为QAP值。图中相关系数均在1%显著性水平上显著;三种走势图由上而下依次对应全球FDI总量、流入和流出流动网络。 |

(二)一国FDI流动网络特征。网络集约性反映了网络的联系强度,是对各个节点间各类交互行为(如亲密程度等)的刻画(Granovetter,1973)。具体到全球FDI流动网络,网络集约性反映一国同网络内的其他国家开展FDI活动的强度,间接凸显了一国参与资本跨国流动的深度。现有文献关于网络联系强度的测度,主要参照Brown和Konrad(2001)的节点强度性测度方法。为了较为合理地测度网络集约性,既要考虑节点近邻数,又要考虑节点与近邻之间的权重,本文参照Brown和Konrad(2001)的节点强度性方法,设定网络集约性为:

网络广延性反映网络的中心性和异质性,既可刻画节点在网络中直接或者间接联系的量以及权力地位(Freeman,1979),还可考察网络中是否存在结构洞或弱关联(Burt,1992)。对于全球FDI流动网络,广延性意味着一国在全球FDI流动网络中所起的作用及所处地位,并体现一国对外资本流动在不同国家的分布特征。现有文献关于网络中心性和异质性的测度,主要有程度中心度、中介中心度、特征向量中心度、接近中心度和节点差异性(El-Khatib等,2015),由于前四种方法更多地表达网络中心性或异质性特征中的一种,本文将其安排在后文稳健性检验部分。节点差异性方法既能给出有多少国家已同该国建立FDI流动关联,又能刻画一国跨国资本流散于多个国家或收敛于些许国家。参照该方法,计算公式为:

随着时间的推移,全球FDI总量、流入和流出三种流动网络中国家间的关系愈加紧密,且三种流动网络表现出较强自稳定性。为了更加直观地考察全球FDI三种流动网络内具体国家(地区)的FDI流动网络特征,本文给出2001年和2012年全球FDI三种流动网络的结构图(见图3)。这里,如果两国通过连线连接,表明两国之间存在FDI流动。连线粗细和节点大小依次正比于该国FDI流动网络的集约性和广延性。可以发现,随着时间的推移,全球FDI三种流动网络中国家间的关系变得更加紧密。相较于2001年,2012年各国FDI三种流动网络的差异性均出现强化,多数国家将FDI分散到众多国家。另外,为进一步考察全球FDI三种流动网络中各国对外资本流动的总体特征,本文还分别刻画2001年、2006年和2012年各国网络集约性和网络广延性的核密度分布,发现网络集约性和广延性的核密度估计在三种FDI流动网络中均呈右偏分布,多数国家的FDI流动强度均较弱,且FDI伙伴国相对较多,流向较为分散。

|

| 图 3 2001年和2012年全球FDI三种流动网络的结构图 注:图中从左到右依次为总量、流入和流出网络结构图,从上到下依次为2001年和2012年的网络结构图。图中各国(地区)以联合国注册的国家(地区)代码表示,详见ISO 3166-1中国家(地区)的三位英文字母代码。 |

四、基准模型设定与变量说明

基于第二部分的相关假设,参考Faber(2014)的方法,本文在此构建如下计量模型:

| ${\rm{ln}}gv{c_{it}} = {\alpha _1}{\rm{ln}}in{t_{it}} + {\alpha _2}{\rm{ln}}ex{t_{it}} + \beta {X_{it}} + {\lambda _i} + {\gamma _t} + {\varepsilon _{it}}$ | (1) |

其中,

本文选取的控制变量主要包含要素禀赋指标、制度发展水平指标以及服务水平指标(Reimer,2006;Lentz和Mortensen,2008;Siliverstovs等,2011;Antràs等,2012)。首先,市场的要素禀赋指标中,人力资本=接受中等教育及以上人口/总人数,劳动力禀赋=(劳动年龄人口/总人口)×(就业人数/劳动年龄人口),⑥采用自然资源开发行业的出口额占总出口的比重来度量自然资源禀赋。其次,市场的制度发展水平指标如贸易开放度open(Lentz和Mortensen,2008),以一国总贸易额比值于该国GDP的外贸依存度来测度。最后,市场的服务水平指标政府规模gov(Reimer,2006),以一般政府最终消费支出占GDP的百分比加以衡量。

考虑到数据的可得性,本文样本区间设定为2001—2012年。⑦价值链数据主要来自2016年版WIOD数据库,贸易数据以及FDI数据主要来自UNCTAD数据库,其余数据主要来自联合国数据库、World Bank、Total Economy Data Base、联合国统计司千年发展目标指标数据库、UNESCO Institute for Statistics、联合国教科文组织以及各国统计局网站。

为初步回答一国在全球FDI流动网络中的特征演变与该国GVC分工地位变化之间的关系,本文刻画了一国在全球FDI三种流动网络中的集约性和广延性分别与该国同期GVC分工地位变化之间的散点图,⑧发现集约性与GVC分工地位均正相关,而广延性与GVC分工地位则均负相关。此外,本文还采用Spearman等级相关系数检验三种FDI流动网络中GVC分工地位分别与集约性、广延性之间的相关性,得到相关系数分别为0.3549、0.3480、0.4631、−0.2553、−0.2430和−0.3235,伴随概率均为0.00,从而再次有力地支持了上述判断。

五、实证结果及分析

(一)基础模型结果。表1中列(1)—列(3)给出了全球FDI总量、流入和流出流动网络的网络特征对GVC分工地位的影响。可以发现:第一,集约性和广延性对其GVC分工地位均存在显著的正向影响。如果一国同多国(地区)之间的FDI流量较多且分布较均匀,则有利于该国GVC分工地位的提升。第二,广延性对价值链分工的提升作用明显强于集约性。一国拥有众多FDI来源国或ODI目的国,通过选择最有利于提高自身技术水平的国家,提升自身国际分工地位。相较而言,单纯地提高FDI或ODI额度,往往在伙伴国关联路径依赖下(Javorcik,2004),更多地体现为资本流动强度的变化,这或许是FDI具有“双刃剑”特性的原因之一。第三,较之流入网络,流出网络中集约性和广延性的促进价值链分工提升效应均更强一些。虽然FDI促进价值链分工提升的效应并不很强,但夯实了资本累积的基础。ODI因其具备较强的促进价值链分工提升效应,于是成为资本增长过程中的一种顺势而为表现。

| lngvc | ||||||

| 网络类型 | 网络方法度量 | 传统方法度量 | ||||

| (1)总量 | (2)流入 | (3)流出 | (4)总量 | (5)流入 | (6)流出 | |

| lnint | 0.041***(0.012) | 0.032***(0.009) | 0.049***(0.016) | 0.029**(0.013) | 0.027**(0.012) | 0.031**(0.014) |

| lnext | −0.118***(0.026) | −0.111***(0.023) | −0.131***(0.031) | 0.046*(0.025) | 0.032**(0.015) | 0.052*(0.029) |

| 国家/年份 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |

| R2 | 0.356 | 0.367 | 0.321 | 0.219 | 0.191 | 0.250 |

| 注:(1)括号中是系数标准差;*、**和***表示在10%、5%和1%的水平上显著。(2)限于篇幅,仅报告所关注的变量及交互项的结果;控制变量包括要素禀赋指标人力资本(lnedu)、劳动力禀赋指标(lnlabor)、自然资源禀赋指标(lnfuel)、制度发展水平指标贸易开放度(lnopen)和服务水平指标政府规模(lngov)。下同。 | ||||||

相较于网络分析方法,传统度量方法遗漏了对FDI网络关联效应的估量,低估了全球FDI流动所带来的价值链分工提升效应。为进一步说明网络分析处理的必要性和有效性,本文又采用每个国家的FDI规模和ODI规模分别替代其流入、流出网络中的网络集约性,采用每个国家的FDI来源国数量和ODI东道国数量分别替代其流入、流出网络中的网络广延性,采用每个国家的FDI和ODI的规模之和以及国家数量之和分别替代其总量网络中的网络集约性和广延性,⑨按照模型(1)再次回归,结果见表1中列(4)—列(6)。可以发现,在三种FDI流动网络中,相较于网络分析方法,传统方法所度量的主要变量的系数无论在数值大小还是显著性水平上均出现不同程度的下降,⑩尤其在广延性方面。这种下降恰恰反映了传统度量方法遗漏了FDI的错综复杂的网络关联效应,即传统度量方法下广延性的促进价值链分工提升效应被低估的程度更高。

(二)FDI流动网络特征对全球价值链分工变化的影响机制分析。根据前文,一国的FDI网络集约性和网络广延性通过技术溢出效应来影响其GVC分工地位。为验证该影响机制,本文在计量模型(1)中加入技术进步因素,具体如下:

| $\begin{aligned} {\rm{ln}}gv{c_{it}} =& {\alpha _1}{\rm{ln}}in{t_{it}} + {\alpha _2}{\rm{ln}}ex{t_{it}} + {\alpha _3}{\rm{ln}}tf{p_{it}} + {\alpha _4}{\rm{ln}}tf{p_{it}} \times {\rm{ln}}in{t_{it}} + {\alpha _5}{\rm{ln}}tf{p_{it}} \times \\ & {\rm{ln}}ex{t_{it}} + \beta {X_{it}} + {\lambda _i} + {\gamma _t} + {\varepsilon _{it}} \end{aligned}$ | (2) |

其中,lntfp衡量技术进步,数据来源于佩恩世界表(PWT9.0)。本文参照林志帆和龙晓旋(2015)的处理方法,以各国2005年TFP水平为基准的纵向可比数据的对数同以每年美国TFP水平为基准的横向可比数据的对数相加,得到时序层面与截面层面同时可比的lntfp。

表2报告了相应的回归结果,发现一国的网络集约性和广延性通过网络视角带来的技术溢出(即传统直接技术溢出和网络关联效应下的技术溢出),提高了该国GVC分工地位。具体而言,回归结果显示:一方面,在三种FDI流动网络中,一国网络集约性和网络广延性仍显著正向地影响该国的GVC分工地位,但直接影响程度均有所减弱;另一方面,观察交互项系数α4和α5,发现在三种FDI流动网络中,一国网络集约性和网络广延性均会显著促进该国的技术进步,进而正向影响该国的GVC分工地位。前文的影响机制假说在此得到验证,且在网络横向对比中,流出网络的这种影响机制明显强于流入网络。换言之,从FDI流动网络出发,一国的网络集约性和广延性通过网络视角带来的技术溢出,提高了该国GVC分工地位,并且这种影响机制在流出网络中更为明显。

| lngvc | |||

| 网络类型 | (1)总量 | (2)流入 | (3)流出 |

| lnint | 0.011***(0.003) | 0.010***(0.002) | 0.015***(0.002) |

| lnext | −0.044***(0.007) | −0.042***(0.010) | −0.051***(0.013) |

| lntfp×lnint | 0.037***(0.008) | 0.036**(0.007) | 0.041***(0.005) |

| lntfp×lnext | −0.086***(0.011) | −0.081***(0.010) | −0.094***(0.017) |

| X/国家/年份 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 480 | 480 | 480 |

| R2 | 0.388 | 0.373 | 0.398 |

(三)价值链升级优势与价值链升级资源转化。事实上,FDI流动网络实际带来的是价值链升级优势,是一种潜在资源,它多大程度能转化为可实现的价值链升级资源,取决于东道国(流入)或母国(流出)的技术吸收能力。⑪本文的思想实验是,虽然全球FDI流动网络中的价值链升级优势到价值链升级资源的转化过程无法直接加以验证,但加入技术吸收能力这一影响因素后则可间接验证:技术吸收能力低的国家,其价值链升级优势对价值链分工地位变化的影响不明显。这就间接证明了现实中的确存在“价值链升级优势→价值链升级资源”的转化过程。为此,本文将模型(1)拓展为:

| $\begin{aligned} {\rm{ln}}gv{c_{it}} =& {\alpha _1}{\rm{ln}}in{t_{it}} + {\alpha _2}{\rm{ln}}ex{t_{it}} + {\alpha _3}{\rm{ln}}tec{h_{it}} + {\alpha _4}{\rm{ln}}tec{h_{it}} \times {\rm{ln}}in{t_{it}} + {\alpha _5}{\rm{ln}}tec{h_{it}} \times \\ &{\rm{ln}}ex{t_{it}} + \beta {X_{it}} + {\lambda _i} + {\gamma _t} + {\varepsilon _{it}} \end{aligned}$ | (3) |

其中,lntech表示技术吸收能力。既有文献对技术吸收能力的度量尚无统一标准(Fracasso和Marzetti,2014)。鉴于《全球竞争力报告》对一国多项指标(如企业技术的吸收能力、可得到的最新技术、FDI和技术转移水平、互联网用户数)采取评分加权,所得结果能较好地反映一国技术吸收能力(吴先明和黄春桃,2016),本文以其为基础测算各国的技术吸收能力。

表3中的列(1)—列(3)报告了相应的回归结果,发现网络特征对一国GVC分工地位的影响会受到该国技术吸收能力的制约:(1)在三种FDI流动网络中,一国网络集约性和广延性仍显著正向地影响该国GVC分工地位,但影响程度均出现不同程度的下降。(2)网络特征与技术吸收能力的交叉项的系数在三种网络中均显著且符号符合预期,表明一国网络特征对其GVC分工地位的影响会受到该国技术吸收能力的制约,验证了“价值链升级优势→价值链升级资源”这一转化过程的存在性。(3)流出网络中的网络集约性和广延性对一国GVC分工地位的直接影响依旧强于流入网络。当考虑到技术吸收能力时,流出网络中交互项的系数相对更大。主动型的ODI相较被动型的FDI,能够带来更多可利用的价值链升级优势,一旦具备技术吸收能力,这些价值链升级优势将更快、更完全地转化为价值链升级资源。

| 被解释变量 | lngvc | |||||

| 网络类型 | 考虑技术吸收能力 | 考虑国家类型 | ||||

| (1)总量 | (2)流入 | (3)流出 | (4)总量 | (5)流入 | (6)流出 | |

| lnint | 0.021***(0.007) | 0.012***(0.004) | 0.026***(0.008) | 0.016***(0.003) | 0.007***(0.002) | 0.022***(0.004) |

| lnext | −0.067***(0.020) | −0.063***(0.018) | −0.083***(0.025) | −0.055***(0.010) | −0.046***(0.009) | −0.069***(0.011) |

| lntech×lnint | 0.017**(0.007) | 0.017**(0.007) | 0.019***(0.005) | 0.011**(0.005) | 0.009**(0.004) | 0.012**(0.005) |

| lntech×lnext | −0.040**(0.017) | −0.038**(0.016) | −0.047***(0.012) | −0.029**(0.012) | −0.027**(0.011) | −0.034***(0.009) |

| delp×lntech×lnint | 0.010**(0.004) | 0.009**(0.004) | 0.010***(0.002) | |||

| delp×lntech×lnext | −0.020**(0.008) | −0.015**(0.006) | −0.025***(0.004) | |||

| X/国家/年份 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| N | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |

| R2 | 0.373 | 0.378 | 0.334 | 0.387 | 0.354 | 0.396 |

(四)考虑国家类型的价值链升级优势与价值链升级资源转化。为进一步考察不同国家类型的价值链升级优势与价值链升级资源的转化情况,本文将国家分为发达国家和发展中国家。分类标准参照联合国开发计划署(UNDP)于2010年发布的《2010年人文发展报告》。此时,将计量模型(3)拓展如下:

| $\begin{aligned} {\rm{ln}}gv{c_{it}} =& {\alpha _1}{\rm{ln}}in{t_{it}} + {\alpha _2}{\rm{ln}}ex{t_{it}} + {\alpha _3}{\rm{ln}}tec{h_{it}} + {\alpha _4}del{p_i} + {\alpha _5}{\rm{ln}}tec{h_{it}} \times {\rm{ln}}in{t_{it}} + {\alpha _6}{\rm{ln}}tec{h_{it}} \times \\ &{\rm{ln}}ex{t_{it}} + {\alpha _7}del{p_i} \times {\rm{ln}}in{t_{it}} + {\alpha _8}del{p_i} \times {\rm{ln}}ex{t_{it}} + {\alpha _9}del{p_i} \times {\rm{ln}}tec{h_{it}} + {\alpha _{10}}del{p_i} \times \\ &{\rm{ln}}tec{h_{it}} \times {\rm{ln}}in{t_{it}} + {\alpha _{11}}del{p_i} \times {\rm{ln}}tec{h_{it}} \times {\rm{ln}}ex{t_{it}} + \beta {X_{it}} + {\lambda _i} + {\gamma _t} + {\varepsilon _{it}} \end{aligned}$ | (4) |

其中,delpi表示该国是否为发展中国家的哑变量,如果该国为发展中国家,delpi=1;如果该国为发达国家,delpi=0。

表3中的列(4)—列(6)报告了相应的回归结果,发现发展中国家的技术吸收能力越强,越能强化FDI网络特征对其GVC分工地位的有利影响,尤其在资本跨国流出网络中。首先,两种网络特征对价值链分工地位的直接影响大致与此前相同,即一国网络集约性和广延性对其GVC分工地位存在显著正效应,且流出网络的影响强于流入网络。其次,网络特征与技术吸收能力的交互项的系数均较为显著,再次验证“价值链升级优势→价值链升级资源”这一转化过程的存在性,尤其在流出网络中。最后,当考虑国家类型后,三次交互项的系数均较为显著,说明发展中国家的技术吸收能力的提高,更能增强网络集约性和广延性所带来的价值链升级优势向价值链升级资源转化,更有利于提升本国GVC分工地位,且在流出网络中表现更突出。这从网络结构视角支持了Porterie和Lichtenberg(2001)的结论。此外,在流出网络中,广延性的上述促进升级效应程度要高于集约性。其实,在资本流出方面,发达国家有相当一部分用于生产外移,以便国内集中资源进行研发等高附加值活动(Cozza等,2015);相反,发展中国家更多地将其用于技术索求及生产扩增(Ma等,2014),其技术吸收能力的提高,将能更好地吸收价值链升级资源,提升自身GVC分工地位。

事实上,在经济全球化时代,很多国家往往先经历FDI净流入,直接获取技术或间接吸纳溢出技术,推动国内经济转型升级;然后通过ODI,进一步寻求技术改进与换代,实现技术赶超,最终掌握市场主导权(Almeida,1996)。中国吸引FDI的历史可追溯至1979年,近些年FDI引进规模位列全球前列。借助FDI引进,中国实现资本积累和技术模仿、吸收,推进国民收入增加。不过,FDI流入存在陷入“技术追赶陷阱”的潜在风险(黄先海和宋学印,2017),加之FDI伙伴国的关联路径依赖(Javorcik,2004),使中国过度强调流动数额且FDI来源国过度集中,以致正常的资本流动往往引发“资本外逃”恐慌;相反,ODI更加主动灵活地投资于溢出效应最为显著的东道国。伴随对外开放的深化、经济增速的加快和企业国际化水平的提高,中国的国际经济合作战略逐步从“引进来”转至“引进来”与“走出去”结合的资本流动战略,更多地以ODI的身份活跃在国际舞台。2015年中国ODI总额首次超过FDI总额,ODI呈现出速度快、力度大、范围广的态势。其实,促进国内技术进步、带动产业升级并最终提升GVC分工地位正是中国政府推动企业“走出去”战略的重要目标之一。

(五)稳健性检验。⑫

1. 网络广延性特征指标的再度量。⑬网络广延性能够刻画单个国家在全球FDI流动网络中所处的核心位置,该性质类似于传统网络的中心度。测度网络中心度的惯用指标主要包括程度中心度、中介中心度、特征向量中心度和接近中心度(El-Khatib等,2015),其中接近中心度只对完全相连图有效,图1的密度值表明本文网络图不是完全相连的,故不考虑。程度中心度直接刻画与该国存在FDI活动的国家数。中介中心度主要反映一国掌控其他国家之间FDI流动状况的能力,计算公式为:

2. 剔除极端值。为避免极端值对回归结果的扰动,本文采用剔除极端值的方法,在剔除前后5%的极端值后重新估计基准模型,进一步验证本文所得结果的稳健性。结果表明,在剔除极端值可能带来的扰动后,研究结论同样没有实质性改变,即在全球FDI三种流动网络中,一国网络集约性和网络广延性均显著正向地影响了该国的GVC分工地位。

3. 内生性问题的处理。一国强化自身同其他国家之间的FDI流动,借助技术溢出等途径提高自身GVC分工地位,而一国GVC分工地位的提高或许又会借助自身获利能力优势而对其同其他国家之间的FDI流动关联产生影响,这意味着可能存在因联立关系而引致的内生性问题。为稳健起见,本文做了以下处理:其一,本文用网络集约性和广延性各自的滞后一期作为工具变量,采用两步GMM估计法重新进行检验。结果表明,网络集约性和广延性变量的系数仍然显著。其二,本文用一国所在大洲的其他国家的平均网络集约性和广延性分别作为该国网络集约性和广延性的工具变量,进行两阶段最小二乘回归。结果表明,此前的结论依然成立。

六、结论与启示

本文采用社会网络分析方法,利用UNCTAD公布的2001—2012年全球40个国家或地区的双边FDI流动数据,考察全球FDI总量、流入和流出三种流动网络的概况以及各国或地区在这三种网络中的FDI流动特征。结果显示,2001—2012年全球FDI三种流动网络的密度值展现出全局走高态势,各国之间的FDI流动关联逐步强化。进一步细化至各国或地区的网络特征,发现全球FDI三种流动网络呈偏态分布,即网络集约性和广延性特征均呈右偏分布,但变化趋势的方向不一。这意味着,在全球FDI三种流动网络中,多数国家的FDI流动额占比均偏小,且FDI流动较为均匀地分散于各个伙伴国。鉴于一国的FDI三种流动网络特征差异化地影响该国国际竞争力的根本性作用机理,本文随后实证检验了在全球FDI三种流动网络中,一国的FDI流动网络集约性和广延性特征如何影响该国GVC分工地位的提高。结果显示,在三种流动网络中,一国FDI流动网络集约性和广延性的提高,通过网络技术溢出效应提升了该国GVC分工地位。进一步地,鉴于FDI流动网络带来的只是价值链升级优势,而非价值链升级资源,本文从技术吸收能力角度,验证了“价值链升级优势→价值链升级资源”这一转化过程的存在性,指出强化发展中国家的技术吸收能力,更能增强网络集约性和广延性所带来的价值链升级优势向价值链升级资源的转化,更有利于本国GVC分工地位的提升,且在流出网络中表现更加突出。总体上,发展中国家的技术吸收能力越高,越能强化FDI网络特征对其GVC分工地位的影响,特别在资本跨国流出网络。此外,在流出网络中,广延性的上述促进升级效应要高于集约性。

具体到我国,掌握本国在全球FDI流动网络中的特征,有助于采取更为有效、针对性的引进FDI或走出ODI的促进政策。具体而言,在引进FDI方面,我国需进一步扩大FDI引进力度和引进来源范围,根本性地调整FDI的引进方式,由侧重资金数量的引进转向以技术创新为重点的引进;同时,引导FDI更多地流向技术密集型产业、高新技术产业和第三产业。不过,在产业结构调整时期要警惕国内企业对既存FDI的结构性依赖,规避低附加值环节的“锁定效应”。伴随我国技术水平的提高,技术吸收能力也得到提高,此时源于FDI的技术溢出效应需逐步转向ODI。一方面,我国在进一步强化ODI力度的同时,需加快ODI投资格局的转型,由以服务国内生产为目的的生产型ODI转向有利于增强海外竞争优势的战略性资产型ODI或技术型ODI,通过逆向技术溢出效应实现本国技术水平的提升;另一方面,借助ODI将本国低端生产环节外移,集中各种资源专注于自主研发,进一步提高ODI的产品附加值,释放熊彼特式“破坏性创新”效应,最终提升本国的价值链分工地位。此外,在积极走出ODI时,深挖新兴市场并扩大目的国的分布范围,突破ODI的区域不平衡瓶颈,避免资本流动额分配的过度集中,进而优化资本流动结构,降低过度依赖所带来的潜在风险,以提升自身GVC分工地位。

0 后文中,如果没有涉及具体的国家或地区,为了叙述方便,常常以一国或国家指代这里所述的国家或地区。

① Burt(1992)指出:“结构洞连接了非冗余的联系人,两个行动者之间的非冗余的关联便是一个结构洞。”

② 技术吸收能力是指发现外部技术信息的价值并将其吸收、转化、提高工业生产效率的能力的集合。

③ 由于UNCTAD FDI/TNC数据库中各国FDI数据在2012年以后存在缺失,故本文样本期间选在2001—2012年。本文的最终落脚点在GVC分工变化上,由于本文计算GVC的数据来自2016年版WIOD数据库,该数据库提供43个国家(地区)的投入产出数据,综合考虑需要匹配UNCTAD FDI/TNC数据库以及后文各控制变量数据的可得性,最终确定40个国家或地区样本,包括澳大利亚、巴西、墨西哥、爱尔兰、爱沙尼亚、奥地利、比利时、波兰、保加利亚、德国、丹麦、俄罗斯、芬兰、法国、荷兰、克罗地亚、立陶宛、拉脱维亚、卢森堡、挪威、马耳他、葡萄牙、塞浦路斯、希腊、匈牙利、印度尼西亚、意大利、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国、美国、加拿大、韩国、日本、印度、中国、中国台湾。后文所提及的全球样本都是如此。

④ 该式主要针对FDI总量流动网络。当加权FDI流入流动网络时,

⑤ 考虑到最后得出的数值存在小于0的情况,本文按照ln(1+变量值)方法进行处理。

⑥ 国际上一般把15—64岁的人口列为劳动年龄人口。

⑦ 尽管2016年版WIOD数据库中数据已更新至2014年,然而UNCTAD FDI/TNC数据库中各国FDI数据在2012年以后存在缺失问题,故本文将样本期间选在2001—2012年。

⑧ 限于篇幅,本文未给出具体散点图;如有需要,可向作者索取。

⑨ 这里的国家数量之和为该国的FDI来源国数量加上ODI东道国数量,再减去重复国家的数量。

⑩ 需要注意的是,这里用传统方法所度量的网络广延性(即FDI目的国数量或(和)ODI东道国数量),其数值越大,表明广延性越强;反之则反是。这正好与前文基础回归中的网络广延性的结果相反。具体表现在表1中网络广延性回归数值的符号不同。

⑪ 这里提及母国情况的缘由在于存在前文所分析的逆向技术溢出情形,即技术寻求型ODI。

⑫ 限于篇幅,本文未给出具体的回归结果;如有需要,可向作者索取。

⑬ 由于网络集约性特征指标通过加权形式已能较好地反映流动强度,且是现有研究中惯用的方法,故未做稳健性检验。

| [1] | 黄先海, 宋学印. 准前沿经济体的技术进步路径及动力转换——从" 追赶导向”到" 竞争导向”[J]. 中国社会科学, 2017(6): 60–79. |

| [2] | 黄先海, 杨高举. 中国高技术产业的国际分工地位研究: 基于非竞争型投入占用产出模型的跨国分析[J]. 世界经济, 2010(5): 82–100. |

| [3] | 马述忠, 任婉婉, 吴国杰. 一国农产品贸易网络特征及其对全球价值链分工的影响——基于社会网络分析视角[J]. 管理世界, 2016(3): 60–72. |

| [4] | Antràs P, Chor D, Fally T, et al. Measuring the upstreamness of production and trade flows[J]. The American Economic Review, 2012, 102(3): 412–416. DOI:10.1257/aer.102.3.412 |

| [5] | Brown D W, Konrad A M. Granovetter was right: The importance of weak ties to a contemporary job search[J]. Group & Organization Management, 2001, 26(4): 434–462. |

| [6] | Burt R S. Structural holes: The social structure of competition[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1992. |

| [7] | Cozza C, Rabellotti R, Sanfilippo M. The impact of outward FDI on the performance of Chinese firms[J]. China Economic Review, 2015, 36: 42–57. DOI:10.1016/j.chieco.2015.08.008 |

| [8] | Du L S, Harrison A, Jefferson G H. Testing for horizontal and vertical foreign investment spillovers in China, 1998-2007[J]. Journal of Asian Economics, 2012, 23(3): 234–243. DOI:10.1016/j.asieco.2011.01.001 |

| [9] | El-Khatib R, Fogel K, Jandik T. CEO network centrality and merger performance[J]. Journal of Financial Economics, 2015, 116(2): 349–382. DOI:10.1016/j.jfineco.2015.01.001 |

| [10] | Faber B. Trade integration, market size, and industrialization: Evidence from China’s national trunk highway system[J]. Review of Economic Studies, 2014, 81(3): 1046–1070. DOI:10.1093/restud/rdu010 |

| [11] | Fagiolo G, Reyes J, Schiavo S. World-trade web: Topological properties, dynamics, and evolution[J]. Physical Review E, 2009, 79(3): 1–19. |

| [12] | Fracasso A, Marzetti G V. International R&D spillovers, absorptive capacity and relative backwardness: A panel smooth transition regression model[J]. International Economic Journal, 2014, 28(1): 137–160. DOI:10.1080/10168737.2013.787109 |

| [13] | Granovetter M S. The strength of weak ties[J]. American Journal of Sociology, 1973, 78(6): 1360–1380. DOI:10.1086/225469 |

| [14] | Javorcik B S. Does foreign direct investment increase the productivity of domestic firms? In search of spillovers through backward linkages[J]. The American Economic Review, 2004, 94(3): 605–627. DOI:10.1257/0002828041464605 |

| [15] | Koopman R, Powers W, Wang Z, et al. Give credit where credit is due: Tracing value added in global production chains[R]. NBER Working Paper 16426, 2010. |

| [16] | Lentz R, Mortensen D T. An empirical model of growth through product innovation[J]. Econometrica, 2008, 76(6): 1317–1373. DOI:10.3982/ECTA5997 |

| [17] | Ma Y, Tang H W, Zhang Y F. Factor intensity, product switching, and productivity: Evidence from Chinese exporters[J]. Journal of International Economics, 2014, 92(2): 349–362. DOI:10.1016/j.jinteco.2013.11.003 |

| [18] | Reimer J. Global production sharing and trade in the services of factors[J]. Journal of International Economics, 2006, 68: 384–408. DOI:10.1016/j.jinteco.2005.07.007 |