2019第45卷第1期

2. 上海交通大学 安泰经济与管理学院,上海 200030

2. Antai College of Economics & Management,Shanghai Jiao Tong University,Shanghai 200030,China

一、引 言

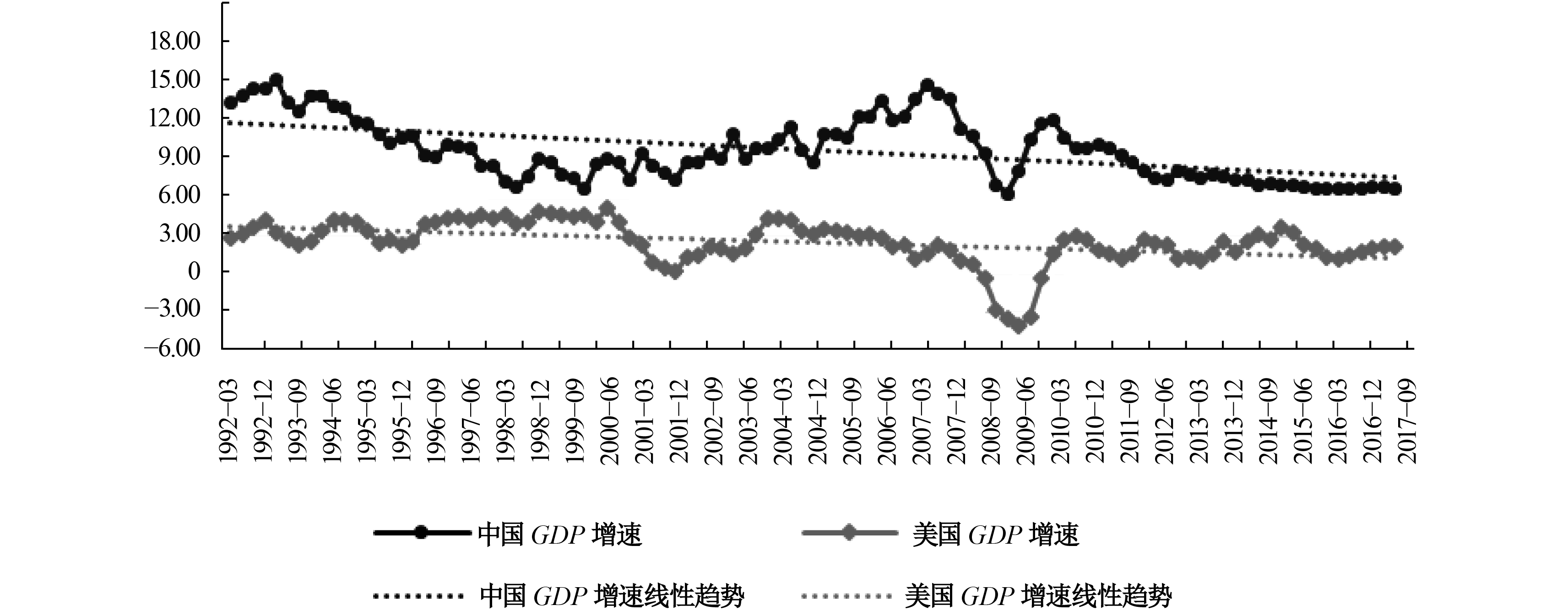

中国开放经济的核心特征之一是当前所处发展阶段的较高增长率与发达国家经济所处阶段的较低增长率(如美国)形成了鲜明的对比(见图1)。另一个重要特征是中国一直存在资本管制。此外,由于工业生产资源较贫乏等原因,中国主要从资源富足国家进口原材料,向发达国家出口最终产品,且出口一直大于进口。本文改进了Chang等(2015)建立的具有上述几个中国开放经济特征的DSGE模型,论证了当前中国与发达国家如美国等针对政策目标利率和通货膨胀率进行国际货币长期合作的困难以及中国实施常态化资本管制的必要性。基本结论为:为了维护中国和发达国家如美国各自经济增速的稳定,针对中美政策目标利率和通胀率开展国际货币长期合作,在理论上根本无法达成一致。其推论为:为了维护自身经济稳定,中国不得不长期实施常态化的资本管制。政策含义为:中国的资本账户开放进程必须与经济在当前和未来所处的发展阶段相适应,这是需要遵循的一个客观经济规律。需要强调的是,国际货币长期合作是指如果这种合作存在,那么它是一种涉及政策目标利率和通胀率等货币经济基本面的国际间长期的制度性安排,这与考虑福利损失函数最小化的国际间货币政策短期协调不同。

|

| 图 1 中美GDP增速对比(单位:%) |

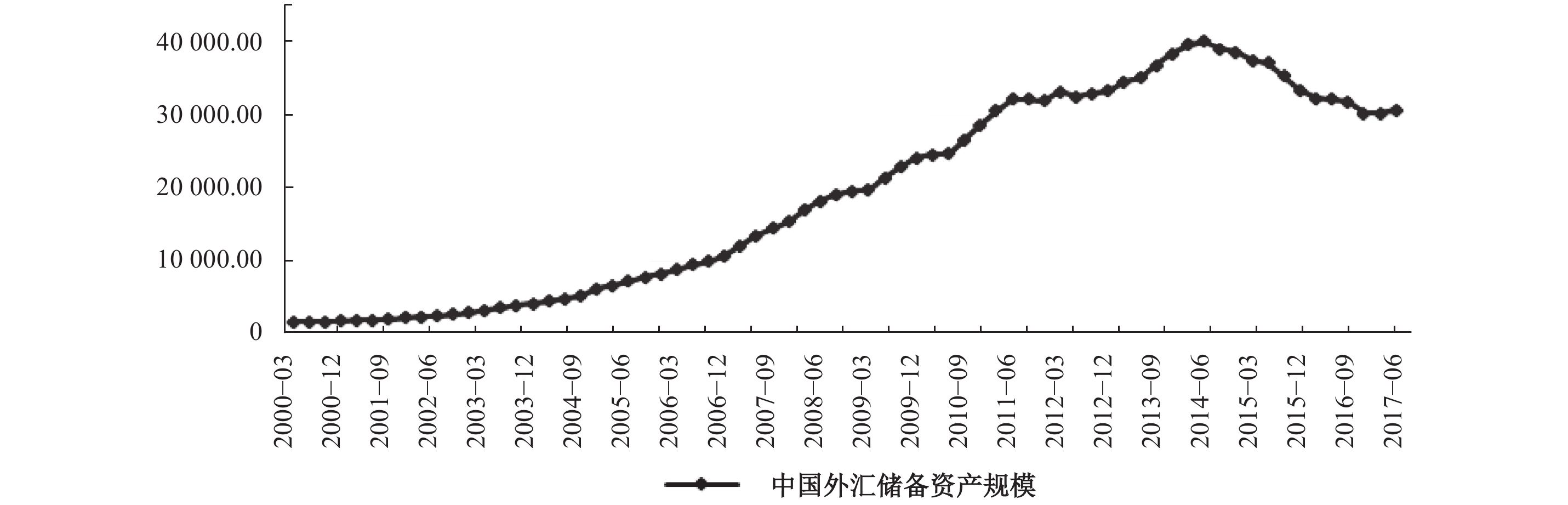

在政府适度资本流出管制宏观审慎政策(例如,从2015年10月15日开始,外汇业务需交20%的冻结期一年且利率为零的风险保证金)的协助下,中国的资本外流(见图2)、人民币兑美元名义汇率以及外汇储备在2017上半年基本得到稳定,部分经济学家重新开始主张应加快资本账户开放进程,尽快实现资本账户完全自由化。而我们认为,长期来看,若处在较低发展阶段的中国强行快速推进资本账户完全自由化,导致与当前和未来所处的经济发展阶段不相适应,则可能造成大量资本外流或短期投机性“热钱”大规模高频进出,通过货币金融危机等中断中国正常的经济增长和发展进程,甚至导致中国无法跨出正试图突破的“中等收入陷阱”。因此,中国当前的资本管制主要应防止更多的资本账户项目关闭,但也应警惕不顾经济发展阶段、快速推进资本账户完全自由化而吞下恶果。当然,本文不是试图阻止中国正常的金融服务业开放以及与所处经济发展阶段相适应的正常资本账户项目开放进程。①

|

| 图 2 中国外汇储备变化情况(单位:亿美元) |

关于资本管制必要性的争论在国内外都非常普遍。在1998年亚洲金融危机前,国际主流经济学者和金融机构几乎“一边倒”地支持资本账户自由化。除了国外学者发表学术论文或在媒体上宣传外,在实践上,IMF等国际金融机构也积极鼓励发展中国家开放资本账户。在亚洲金融危机,特别是2008年全球金融危机后,国际主流经济学者和金融机构已逐步认识到面临不利冲击时或危机中的国家暂时进行资本流出管制的必要性。

国内也有不少声音一味支持资本账户自由化,认为除了面临不利冲击时需暂时进行资本流出管制外,中国应放开资本账户管制,鼓励资本自由流动。尤其随着人民币国际化的不断深入,这种偏向于尽快实现资本账户自由化的声音变得更加强烈。当然,也有很多专家一直保持客观谨慎的态度,如余永定和张明(2012)强调资本管制是中国金融和经济稳定的最后一道防线。

正如上文中提到,本文改进了Chang等(2015)建立的基本分析框架,论证了中美进行国际货币长期合作的困难以及中国实施常态化资本管制的必要性。我们认为,这一问题甚至比其已考虑的外汇占款冲销成本问题更重要,因为央行外汇占款冲销政策只是2004—2016年的一个临时措施,尽管不排除未来再次出现,但是2016年后央行票据发行存量已变为零。因此,本文考虑的是更一般的情形,进行了与Chang等(2015)完全不同的更复杂的稳态分析,并探讨了此一般情形下的资本管制问题。稳态分析表明,当前中国与发达国家的国际货币长期合作无法达成一致。这一结论不仅暗示了在正常时期世界各国进行国际货币长期合作的困难,还表明实施统一政策目标利率和通胀率的欧元区因东西欧国家处在不同经济发展阶段而运行艰难。

本文与资本管制方面国内外争论一个显著不同的发现是,一个国家的资本账户开放进程必须与其所处的经济发展阶段相适应,即使不面临不利冲击或危机,处在较低发展阶段的国家也需要长期进行适度的常态化资本管制。本文还发现,当面临外部不利冲击特别是在危机时,需进行临时性逆周期资本流出管制,这与流行观点是一致的。一个典型的例子是,短期来看,美联储加息会导致资金外流压力增大,由于地方政府融资平台或国有企业的高杠杆率等国内原因,中国等发展中国家的央行不便于跟随美联储同步提高利率,否则将导致借贷主体的利息支付成本过高或爆发债务危机。那么,在其他条件不变时,实施基于利率规则的货币政策和浮动汇率制度,并辅以适度的临时性逆周期资本流出管制,对中国等发展中国家的资本账户、产出以及社会福利的稳定将更有利。当前,土耳其等国家因没有恰当管理好国内国际经济金融问题,正饱尝汇率暴跌和资本外逃等恶果。

本文的核心发现是,相对于发达国家,中国等发展中国家的资本管制是长期常态化资本管制与或松或紧的临时性逆周期资本流出或流入管制两者的叠加。常态化资本管制的功能是维持与发展阶段相适应的开放经济的稳定,而临时性逆周期资本流出或流入管制则是作为一种宏观审慎管理工具:当面临不利冲击或危机时,需进行临时性资本流出管制;而当面临大量“热钱”流入时,则需进行临时性资本流入管制。发达国家只有在面临较严重的不利冲击或危机时才需要进行临时性资本流出管制。

二、文献回顾

首先来看国际货币短期协调或长期合作方面的文献。金融危机时期的国际货币协调更多地是指世界各国通过G20等平台共同协商降低利率或实施量化宽松等临时性货币政策。而较长期的国际货币合作涉及国际货币体系改革,主要包括美元本位制的改革以及统一政策目标利率和通胀率的共同货币区的培育和创建等。国际货币协调方面的国外文献相对较多(Obstfeld和Rogoff,1995;Liu和Pappa,2008;Taylor,2013),而为何现实中看不到很多的国际货币协调呢?Ostry和Ghosh(2013)认为,最显著的原因是国家规模的不对称以及对经济形势和政策的跨境传导效应存在分歧,因而建议通过引入中间评估者来加强国际货币协调。国内关于国际货币协调的文献相对较少,殷德生(2011)、刘骞文(2013)以及郭红玉和张运龙(2016)对涉及中国的国际货币协调相关主题做过一些探讨。国外共同货币区方面的经典文献主要以Mundell(1961)和McKinnon(1963)构建的最优货币区理论和欧元区实践为主线展开,在此不赘述。关于国际货币体系改革,国内近年的探讨比较丰富。例如,周小川(2009)探讨了超主权储备货币的可行性,建议扩大IMF特别提款权(SDR)使用。刘建丰(2010)认为,对于N个主权国家,建议用N+1种各司其职的货币作为工具去解决N+1个商品市场问题。曹彤和赵然(2014)从多核心货币区视角考察了人民币国际化进程。潘英丽等(2014)较系统地探讨了国际货币体系未来改革与人民币国际化,主张构建具有内在稳定机制的多极储备货币体系。

与上述文献强调加强国际货币短期协调或长期合作不同,本文基于稳态分析论证了当前中国等发展中国家与美国等发达国家针对政策目标利率和通胀率进行国际货币长期合作的困难。显然,本文所讲的常态化的国际货币不合作是对国际货币合作理论的一个补充。值得指出的是,刘建丰(2010)提出的“双重货币区域理论”并不需要区域内处在不同经济发展阶段的国家实施统一的利率和通胀率,克服了传统共同货币区的缺陷,给“一带一路”沿线国家之间未来的国际货币合作提供了除人民币区之外的另一个选项。

其次看资本管制方面的文献。与本文最密切的文献是Chang等(2015),他们通过建立一个中国开放经济DSGE模型,开创性地提供了一个进行定量分析的基本框架,探讨了中国国内价格稳定与高成本的外汇占款冲销之间的权衡问题。他们指出,在全球金融危机期间,资本账户进一步自由化和向更自由浮动的汇率改革,有利于中国人民银行更好地稳定外部需求减少和美国减息两个冲击对中国经济的不利影响。而与Chang等(2015)考虑的美联储减息冲击不同,当前中国等发展中国家正面临的一个外部冲击是美联储加息,因此本文将主要考虑这一加息冲击。

在亚洲金融危机,特别是全球金融危机后,国外研究资本管制的文献增多(Prasad等,2005;Ostry等,2010;Farhi和Werning,2012)。与著名的一个国家不能同时追求固定汇率、资本自由流动和独立货币政策的“三元悖论”不同,Rey(2013)提出的“二元悖论”表明,在美联储主导的全球金融周期下,发展中国家即使实行浮动汇率制,为了保持货币政策的独立性,并减少短期投机性跨境资本所带来的冲击,也需要实施资本管制。Ahmed和Zlate(2014)发现,新兴经济体和发达经济体之间的增长率和利率差异以及全球风险偏好在统计和经济上是净资本流入的重要决定因素;金融危机后净资本流入对利率差异的敏感性增大,而适度资本管制有利于减少这类净资本流入;此外,美国的非常规货币政策对新兴经济体的资本流入具有正向效应。Farhi和Werning(2014)运用NK模型研究发现,即使采用浮动汇率制,资本管制也会提高福利水平。Bruno和Shin(2015)发现,美国货币政策的紧缩性冲击导致跨境银行资本流动减少,国际银行的杠杆率下降。银行资本流动的这种下降会伴随美元升值。Chen和Chang(2015)的研究表明,对外汇交易征收交易税会增加货币交易成本,减少投机,汇率、消费、投资和就业都将变得不那么波动。Chen等(2016)的估计结果显示,在2010年和2011年,美国量化宽松(QE)货币政策使巴西、中国和其他一些新兴经济体经济过热,而在2009年和2012年则推动了经济复苏。与“三元悖论”和“二元悖论”不同,Han和Wei(2018)提出的“2.5悖论”表明,资本管制和浮动汇率相结合可能为发展中国家应对外国货币政策冲击提供了最大的缓冲,尤其是在中心国家降低利率时。

20世纪以来国内研究资本管制的代表性文献大致可分为五个方面:第一是资本外逃(李晓峰,2000;杨海珍和陈金贤,2000;余永定和肖立晟,2017);第二是“热钱流入”(刘莉亚,2008);第三是适度资本管制的必要性(游宇和黄宗晔,2016;张明,2016);第四是中国的资本管制强度与逆周期性特征(金荦,2004;朱鹤,2015);最后是中国资本管制的政策工具与框架(冯晓明,2001;余永定和张明,2012;张春生,2016;葛奇,2017)。受篇幅限制,这里无法详细回顾这些文献。

然而,上述国内外文献的研究结论几乎都是通过整理世界各国资本管制实践中的经济数据从经验分析角度得出,并没有建立相关的DSGE模型进行推导和模拟。尽管Farhi和Werning(2012,2014)以及Chen和Chang(2015)建立了理论模型,但是只分析了经济面临不利冲击时才需要进行临时性逆周期资本管制的情形。而本文不仅从理论上分析了美联储加息对中国等发展中国家的影响,得出与上述实证或理论文献一致的结论,而且最主要的是从稳态分析入手,推导出经济处在较低发展阶段的国家不得不进行常态化资本管制。在上述实证文献中,仅Ahmed和Zlate(2014)以及游宇和黄宗晔(2016)考虑了不同经济增速对资本管制或不同资本管制对经济增长的影响。

传统的支持中国适度资本账户管制的理由还在于体制机制尚未理顺,关键改革还处在攻坚阶段,如产权保护有待加强、政企关系需要调整、利率市场化改革不彻底、汇率缺乏弹性等(余永定和张明,2012;张明,2016)。本文赞成这些理由,但我们不考虑这些改革未到位的因素。即使这些改革已经到位,上述不完备因素已被消除,只要中国等发展中国家的经济发展阶段与发达国家不同,经济增速不相近,就需要进行资本账户管制。这显然是一大不同。

与临时性逆周期资本管制理论不相符的是,Eichengreen和Rose(2014)在“21世纪的资本管制”一文中指出,对国际金融资本流动的控制是高度持久的,通常保持几十年。类似地,Fernández等(2015)对1995—2011年78个国家相关数据的分析表明,资本管制明显是非周期性的,与宏观经济的繁荣和萧条几乎不同向运行。本文发现,只有中国等发展中国家的经济发展水平美国等发达国家相近,经济增长率趋近于发达国家,才有可能完成所有项目的资本账户开放,从而较彻底地放弃长期实施的常态化资本管制。因此,本文的稳态分析结果与这些看似“异常”的长期资本管制实证分析结论一致。总之,相对于发达国家,中国等发展中国家的资本管制是长期常态化资本管制与临时性逆周期资本流出或流入管制两者的叠加。本文的贡献是论证了前者对于中国等发展中国家的必要性,并将其与后者统一到同一理论框架下。

三、理论模型

本文的目的是将Chang等(2015)建立的具有较高经济增长率等重要特征的中国开放经济DSGE模型进行改进,论证在当前所处经济发展阶段,中国在较长时期内实施适度资本管制的必要性。事实上,在计算模型的稳态时,就中国的人均潜在经济增速(本文中以

模型主要包括开放经济中的代表性家庭部门、完全竞争的最终品部门、垄断竞争的零售品部门、进口原材料进行生产的代表性中间品部门、简化为中央银行的政府部门和对外经济部门。

(一)开放经济中的代表性家庭部门。在整个开放经济中,中国代表性家庭进行消费

| max{Ct,B∗pt,Bt,mt,Nt}E0∞∑t=0βt(logCt+amlogmt−anNt1+η/(1+η)) |

其中,

| Ct+Mt/Pt+(Bt+etB∗pt)/Pt[1+τ/2(Bt/(Bt+etB∗pt)−ˉψ)2]=Mt−1/Pt+(etR∗t−1B∗pt−1+Rt−1Bt−1)/Pt+wtNt+Dt | (2) |

其中,

显然,中国家庭持有的本国国债资产比例可重新表示为:

| ψt=Bt/(Bt+etB∗pt)=bt/(bt+qtb∗pt) | (3) |

其中,

记式(2)的Lagrangian乘子为

| anNηt=wtλt | (4) |

| 1+τ/2(ψt−ˉψ)2+τ(ψt−ˉψ)(1−ψt)=βRtEt[λt+1/(λtπt+1)] | (5) |

| am/(λtmt)=1−βEt[λt+1/(λtπt+1)] | (6) |

| 1/Ct=λt | (7) |

| 1+τ/2(ψt−ˉψ)2−τ(ψt−ˉψ)ψt=βR∗tEt[λt+1get+1/(λtπt+1)] | (8) |

式(4)为劳动供给方程,式(5)为本国国债资产的跨期决策方程,式(6)为货币需求方程,式(7)为消费的最优条件,式(8)为外国国债资产的跨期决策方程。式(5)和式(8)暗含一个一般化的UIP(uncovered interest parity)利率平价条件:

| τ(ψt−ˉψ)=βEt[λt+1/(λtπt+1)(Rt−R∗tget+1)] | (9) |

当不存在资产组合调整成本(即

| Rt=R∗tEt(get+1) | (10) |

显然,这是标准的UIP利率平价条件,意味着相对利差等于本国货币的预期汇率变化。当存在资产组合调整成本时,本国国债资产和外国国债资产是不完全替代的,这也意味着其代表一条向下倾斜的本国国债资产需求曲线。

此外,真实汇率变化可表示为:

| qt/qt−1=getπ∗t/πt | (11) |

真实货币余额变化可表示为:

| mt/mt−1=gMt/πt | (12) |

(二)生产部门。假设所有生产部门由家庭拥有。在开放经济下,假设生产部门包括完全竞争的最终品厂商、生产差异化产品(即垄断竞争)的零售商和代表性中间品生产厂商。中间品由国内部分最终产品和进口的原材料生产,零售品由中间品和有效劳动生产。

1. 最终品厂商。设定最终品部门由测度为1的代表性企业构成。该厂商利用

2. 生产差异化产品的零售商。每一个零售商

记

| vt=(PΓt/α)α[wt/((1−α)At)](1−α) | (13) |

其中,

| Γjt=αvtYjt/PΓt | (14) |

| Njt=(1−α)vtYjt/wt | (15) |

给定各投入要素在所有零售商之间自由流动,工资、中间品的相对价格和真实边际成本对每个零售商来说都是相同的。

所有零售商面对竞争性的投入市场和垄断竞争的产品市场。零售商

| maxPjtEt∞∑s=0βsΛt+s[(Pjt+s/Pt+s−vt+s)Yjt+s−Ω/2(Pjt+s/(πPjt+s−1)−1)2Ct+s] | (16) |

在

| vt=ϕ−1ϕ+ΩϕCtYt[(πtπss−1)πtπss−βEt(πt+1πss−1)πt+1πss] | (17) |

其中,

3. 代表性中间品生产厂商。中间品由国内部分最终品和进口的原材料生产,其生产函数为:

| Γt=(Γht)γ(Imt)1−γ | (18) |

其中,

根据成本最小化问题,中间品的相对价格为:

| PΓt=(1/γ)γ[qt/(1−γ)]1−γ | (19) |

式(19)表示中间品的成本是真实汇率(或贸易条件)的单调函数。由成本最小化问题可得:

| qt=[(1−γ)/γ]Γht/Imt | (20) |

(三)简化为中央银行的政府部门。假设简化为中央银行的政府部门发行包含央行票据在内的本国国债

| et(B∗gt−R∗t−1B∗gt−1)=Bt−Rt−1Bt−1+Mt−Mt−1 | (21) |

其中,

由式(21)可知,央行可以通过改变汇率制度(

因此,当央行执行类似Taylor(1993)的利率规则时,我们有:

| ln(Rt/Rss)=ρRln(Rt−1/Rss)+ρπln(πt/πss)+ρG˜DPln(G˜DPt/G˜DPss) | (22R) |

其中,

此外,当央行执行固定增长率的货币供给规则时,我们有:

| gMt=Mt/Mt−1=gAπss | (22M) |

当央行执行固定汇率规则时,我们有:

| get=ge | (22E) |

Chang等(2015)的中央银行即为整个政府部门的简化假设尽管在一定程度上偏离现实,但是仍能很好地满足研究的需要。此外,由于本文的主要任务不是探讨中国人民银行较复杂的货币发行与政策操作体系,而且由下文可知,这个假设对本文的核心结论完全没有影响,因此我们可选择任意一个组合(如最优货币政策与浮动汇率制度组合)作为本文的基准模型。当然,在下文中我们也分析了最优货币政策和固定汇率制度或固定货币供给规则组合的另两种情形。

(四)对外经济部门。母国进口原材料,出口最终品。定义外国通胀率为

| cat=(Ext−qtImt)+qt(R∗t−1−1)b∗t−1/π∗t | (23) |

外国国债的利率

| ln(R∗t/R∗)=ρR∗ln(R∗t−1/R∗)+εR∗t,εR∗t∼N(0,σ2R∗) | (24) |

其中,

外国通胀率

| π∗t=π∗ | (25) |

假设外国对母国出口品的需求与母国商品的相对价格成反比,则有:

| Ext=[Pt/(etP∗t)]−ω˜Ex∗tAt=qωt˜Ex∗tAt | (26) |

其中,

| ˜Ex∗t=˜Ex∗ | (27) |

(五)一般均衡与完整动力系统。均衡时,商品、货币与资本市场出清。我们有

| cat=qt(b∗t−b∗t−1/π∗t) | (28) |

式(23)和式(28)暗含净出口

| NExt=Ext−qtImt=qt(b∗t−R∗t−1b∗t−1/π∗t) | (29) |

式(29)表示净出口等于净资本流入。

央行和家庭持有的外国国债资产之和

| B∗pt+B∗gt=B∗t | (30) |

对于最终产品,均衡时满足:

| Yt=Ct+It+Ext+Ω/2(πt/πss−1)2Ct+(bt+qtb∗pt)τ/2(ψt−ˉψ)2 | (31) |

定义真实GDP为国内消费、国内投资和净出口之和:

| GDPt=Ct+It+(Ext−qtImt) | (32) |

式(32)真实GDP的定义使用的是支出法。我们也可以使用收入法。利用家庭的预算约束,令市场出清,我们可得:

| GDPt=Ct+It+(Ext−qtImt)=wtNt+Dt−(bt+qtb∗pt)τ/2(ψt−ˉψ)2 | (33) |

显然,式(33)表示真实GDP等于包含工资和利润的国内要素收入扣除央行的资本管制成本。

最后,我们设定劳动偏向型技术水平

| ˜At=˜A=1 | (34) |

除了式(1)、式(2)、式(8)、式(10)、式(16)和式(33)这6个方程外,其他28个方程所表示的各经济部门和各市场之间的均衡条件共同构成了一个经济动力系统。

记

| WF∗t=logCt+amlogmt−anN(1+η)t/(1+η) | (35) |

| WFt=∞∑T=tβT−t[logCT+amlogmT−anN(1+η)T/(1+η)]=WF∗t+βWFt+1 | (36) |

(六)去除趋势的经济系统。我们考虑一个具有平衡增长路径的去除趋势的经济系统。在平衡增长路径上,产出、消费、中间投入、真实货币余额、经常账户、真实本国国债、真实外国资产、真实工资以及出口需求等都以一个相同的速率增长。在我们的模型中,技术变化的长期趋势

我们整理了上述完整动力系统中去除趋势的所有28个方程(共29个变量,最优货币政策将提供一个额外的方程而使整个经济系统闭合)。为方便下文的展开,我们将其中涉及命题证明的5个去除趋势的方程列示如下:

| 1+τ/2(ψt−ˉψ)2+τ(ψt−ˉψ)(1−ψt)=βRtEt[˜λt+1/(gA˜λtπt+1)] | (5’) |

| τ(ψt−ˉψ)=β/gAEt[˜λt+1/(˜λtπt+1)(Rt−R∗tget+1)] | (9’) |

| qt/qt−1=getπ∗/πt | (12’) |

| ln(R∗t/R∗)=ρR∗ln(R∗t−1/R∗)+εR∗t,εR∗t∼N(0,σ2R∗) | (24’) |

| π∗t=π∗ | (25’) |

需要指出的是,除了式(5’)中含有经济增长速度

四、国际货币长期合作的困难与常态化资本管制的必要性

(一)国际货币长期合作的困难

命题1(国际货币长期合作的困难):给定跨境资本自由流动和任意汇率制度,基于各国货币经济基本面因素所决定的不同潜在经济增速,处在不同经济发展阶段的国家(如发达国家与发展中国家)之间就政策目标利率和通胀率而开展的国际货币长期合作无法成功达成一致。

推论1:给定跨境资本自由流动和任意汇率制度,处在相同经济发展阶段的国家之间(如发达国家间或发展中国家间)就政策目标利率和通胀率而开展的国际货币长期合作是可以达成的,而且它们之间的利率平价在理论上也是成立的。

命题1和推论1表明,处在不同发展阶段的国家之间建立利率和通胀率统一的共同货币区是存在困难的。我们认为,欧元区之所以运行艰难,一个核心原因是由于区域内东西欧国家处在不同的经济发展阶段,彼此间经济增速不相近。本文得出的这种常态化的国际货币不合作是对国际货币合作理论的一个补充。

推论1和下文中命题2将表明,在应用计量方法检验利率平价理论时,需要将处在不同经济发展阶段的发达国家和发展中国家进行分组;对于处在不同经济发展阶段的国家,利率平价在理论上是不成立的。这与肖立晟和刘永余(2016)的最新实证结果是一致的。

(二)跨境资本管制的必要性

正因为在资本自由流动下,处在不同经济发展阶段的国家之间进行国际货币长期合作存在困难,所以我们不需考虑国际货币长期合作问题,而只需假定外国的政策目标利率和通胀率与本国的潜在经济增速都由各国的货币经济基本面独立决定。由此,我们可以得到如下命题:

命题2(跨境资本管制的必要性与利率平价的不成立):给定任意汇率制度,由于潜在经济增速不同,处在不同经济发展阶段的国家之间就政策目标利率和通胀率而开展的国际货币长期合作无法成功达成一致,因此处在经济较低发展阶段的国家不得不长期进行适度常态化跨境资本管制。此外,处在不同经济发展阶段的国家之间利率平价在理论上是不成立的。

上述几个命题和推论的政策含义是,中国的资本账户开放进程必须与经济在当前和未来所处的发展阶段相适应,这是需要遵循的一个客观经济规律。只有中国经济发展水平与美国等发达国家相近,才有可能完成所有项目的资本账户开放,从而较彻底地放弃长期的常态化资本管制。由上述几个命题和推论可知,若中国强行快速推进资本账户完全自由化,导致与当前和未来所处的经济发展阶段不相适应,则可能造成大量资本外流或短期投机性“热钱”大规模高频进出,通过货币金融危机等中断正常的经济增长和发展进程,甚至导致无法跨出正试图突破的“中等收入陷阱”。

最后需要指出的是,本文主要探讨的是一种涉及政策目标利率和通胀率等货币经济基本面的国际间长期的制度性安排,这与考虑福利损失函数最小化的国际间货币政策短期协调不同。对于后者,正如Walsh所著的《货币理论与政策》经典教材(瓦什,2012),大多采用博弈论方法进行分析;而对于前者,现有文献很少涉及,且如果采用博弈论方法处理则存在技术上的困难,如很难确定两国恰当的博弈规则和求解模型等。从这个角度来看,本文基于DSGE模型的长期稳态分析未尝不是一种全新的尝试。

五、当前需进行临时性适度逆周期资本流出管制的一个典型例子

我们在上文中论证了国际货币长期不合作的原因及较长时期内需进行常态化资本管制的必要性,但这并不意味着现实经济中一直需要进行资本管制。本文的核心结论是,相对于发达国家,中国等发展中国家的资本管制是长期常态化资本管制与或松或紧的临时性逆周期资本流出或流入管制两者的叠加。显然,现实经济中两者叠加的结果是:某些时期是资本流出管制,某些时期是资本流入管制,某些时期也可能是资本自由进出。

在本节,我们将探讨当面临美联储加息冲击时,需进行临时性适度逆周期资本流出管制的一个典型例子。需要说明的是,上节主要是稳态下的基本面分析,而本节分析的则是当面临美联储加息冲击时,中国的资本账户和各宏观经济变量的变化情况及政策应对,因而其是短期的,是周期性的。

(一)模型参数校准

假设一期对应一个季度。我们将模型参数分成7个集合,分别为效用函数中的参数、家庭特征参数、生产函数中的参数、名义刚性参数、国际贸易与对外经济部门中的参数、央行货币政策和资本管制相关参数以及外生冲击相关参数。表1总结了这些参数的校准值及其依据。

| 参数符号 | 参数名称 | 校准值 | 校准依据 |

|

|

主观折现因子 | 0.995 | Chang等(2015) |

|

|

真实货币余额效用权重 | 0.06 | Chari等(2000) |

|

|

闲暇负效用常数 | 13.1915 | 劳动时间为总时间禀赋的40% |

|

|

劳动的Frisch逆弹性 | 2.0 | Pencavel(1986) |

|

|

国际社会私人持有的

本国国债资产组合平均比例 |

0.80 | Aviat和Coeurdacier(2007) |

|

|

稳态时的技术增长 | 1.015 | “新常态”下中国的年人均GDP增长率为6% |

|

|

稳态时的技术水平 | 1 | 标准化为1 |

|

|

中间品生产中的资本份额 | 0.7558 | 中国1990—2009年进口占GDP比例均值为20% |

|

|

零售品生产中的中间品份额 | 0.50 | Basu(1995) |

|

|

零售品的替代弹性参数 | 10 | 稳态时的价格加成率为11%,同Basu和Fernald(1997) |

|

|

价格调整成本参数 | 60 | 价格调整约每4个季度一次,同Chang等(2015) |

|

|

出口需求弹性参数 | 1.5 | 在Feenstra 等(2014)的经验估计值范围内 |

|

|

外国利率 | 1.015 | 在年度的增长率为2%、主观折现率为0.98、通胀率为2%情况下,美国三个月期国债年平均利率约为6% |

|

|

外国通胀率 | 1.005 | 美国经济的年平均通胀率约为2%,同Chang等(2015) |

|

|

稳态时的最终品外部需求常数 | 0.0130 | 中国1990—2009年出口占GDP比例均值为23% |

|

|

利率规则中的利率持久系数 | 0 | Chang等(2015) |

|

|

利率规则中的通胀反应强度系数 | 1.5 | Chang等(2015) |

|

|

利率规则中的产出反应强度系数 | 0.40 | Chang等(2015)根据Taylor(1993)取0.5,考虑到中国与美国的不同,我们取一个较小的反应强度系数 |

|

|

名义汇率增长 | 1 | 稳态时的名义汇率增长率为零 |

|

|

资本管制强度系数 | 0.25 | Chang等(2015)估计的发展中国家本地偏好反应系数为0.2,将其除以

|

|

|

外国利率冲击持久性系数 | 0.98 | 捕捉危机期间及之后外国利率冲击的持久性 |

|

|

外国利率冲击标准差 | 0.01 | 标准化为1% |

(二)利率规则与不同资本管制程度下对美联储加息冲击的脉冲反应

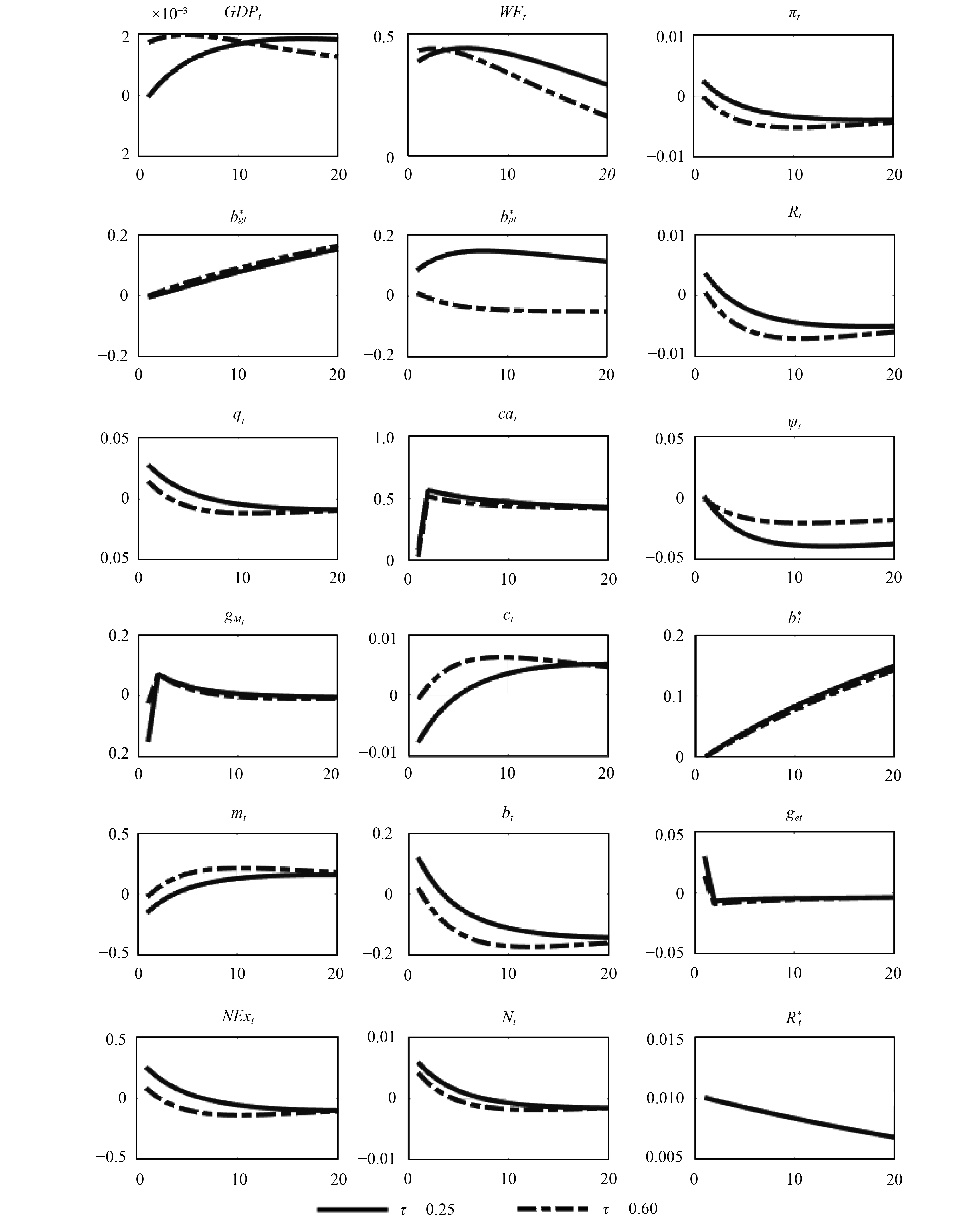

我们重点关注基准模型中利率规则下中国的资本账户和各宏观经济变量对美联储加息1%比例的脉冲反应(见图3)。在利率规则下,若美联储加息1%比例,则人民币名义汇率贬值约3%。一方面,出口成本下降(进口成本上升)导致出口增加(进口减少),从而净出口和经常项目都将大幅增加。另一方面,由于外汇资产相对升值,中国家庭更愿意持有外汇资产,因此即使中国作为一个整体的外汇总资产大幅增加,中国政府外汇储备的增加将有限,甚至为满足私人家庭增加的外汇需求而不得不抛出更多的外汇储备,这反而会导致政府的外汇储备减少。当然,这将使中国家庭的本国资产持有比例下降。同时,央行抛出外汇储备导致货币供应量减少,家庭愿意持有更多的外汇资产导致消费需求和真实货币需求减少。由于外需增加,家庭愿意提供更多的劳动进行生产,但因为消费需求减少,所以GDP增加有限。此外,包含央行票据的本国国债最优发行量的增减主要取决于含冲销操作的最优货币政策。在本文给定的校准参数下,本国国债最优发行量增加。这是因为真实货币需求减少,央行不得不少发行货币,多使用央行票据对冲操作。在这种情况下,通胀上升幅度也不大(约0.3%)。国内利率是否上升则取决于利率规则中对通胀和产出反应强度系数的大小(图中上升约0.4%)。总之,当美联储加息1%比例时,消费减少,劳动供给增加,但由于中国家庭的跨国资产配置在某种程度上得到优化,且GDP略有增加,因此整个社会的长期福利得到改进。

|

| 图 3 利率规则与不同资本管制程度下对美联储加息冲击的脉冲反应 |

我们还比较了较松(

最后,我们对比了三种货币政策规则下中国的资本账户和各宏观经济变量对美联储加息冲击的脉冲反应,并重点关注了固定汇率制度与不同资本管制程度下的反应情况。我们发现,面对美联储加息冲击,若采用利率规则,则人民币汇率会出现较大幅度的贬值;若采用固定汇率制或固定货币供给规则,则政府的外汇储备下降较快。这就需要政府在“保汇率还是保外储”这一问题上做出权衡。假如其他条件不变,面对美联储加息冲击,实施较紧的资本管制不仅能改善固定汇率制和固定货币供给规则下的资本外流,还能减小整个社会的长期福利损失。特别是在利率规则下,当面临美联储加息冲击时,较紧的资本管制不仅减缓了外储下降,减少了汇率贬值,还增加了产出和社会福利,因而这是一个较好的选择。因此,当面临不利冲击或危机时,需进行临时性资本流出管制。

六、基本结论与政策建议

本文改进了Chang等(2015)建立的具有较高经济增长率、出口大于进口以及资本管制等重要特征的中国开放经济DSGE模型,论证了为维护中国和发达国家如美国各自经济增速的稳定,就政策目标利率和通胀率开展的国际货币长期合作无法达成一致。因此,为了维护自身经济稳定,中国不得不长期实施常态化的资本管制。

本文的核心发现是,相对于发达国家,中国等发展中国家的资本管制是长期常态化资本管制与或松或紧的临时性逆周期资本流出或流入管制两者的叠加。本文的贡献是,论证了前者对于中国等发展中国家的必要性,并将其与后者统一到同一理论框架下,这是本文与国内外现有文献的主要不同。事实上,常态化资本管制的功能是维持与发展阶段相适应的开放经济的稳定,而临时性逆周期资本流出或流入管制则作为一种宏观审慎管理工具。

需要强调的是,虽然本文论证了国际货币长期不合作的原因和较长时期内实施常态化资本管制的必要性,但是这并不意味着现实经济中就一直需要进行资本管制。显然,长期常态化资本管制与临时性逆周期资本流出或流入管制在现实经济中叠加的结果是:某些时期是资本流出管制,某些时期是资本流入管制,某些时期也可能是资本自由进出。

本文的政策含义是,中国的资本账户开放进程必须与经济在当前和未来所处的发展阶段相适应,这是需要遵循的一个客观经济规律。只有中国经济发展水平与美国等发达国家相近,经济增长率趋近于发达国家,才有可能实现所有项目的资本账户开放,从而较彻底地放弃长期的常态化资本管制。因此,中国的资本账户开放将是一个长期渐进的过程,不可能一蹴而就,否则会损害实体经济的正常增速和健康发展。

当然,本文的目的不是试图阻止中国正常的金融服务业开放以及与所处经济发展阶段相适应的正常资本账户项目开放进程。特别是在美国“加息缩表减税”导致资本外流压力增大的情况下,中国金融服务业开放进程的加快与配合实施适度资本流出管制是互补的,两者并不矛盾。若处在经济较低发展阶段的中国强行快速推进资本账户完全自由化,导致与当前和未来所处的经济发展阶段不相适应,则可能造成大量资本外流或短期投机性“热钱”大规模高频进出,通过货币金融危机等中断正常的经济增长和发展进程,甚至导致无法跨出正试图突破的“中等收入陷阱”。因此,中国当前的资本管制主要应防止更多的资本账户项目关闭,但也应警惕不顾经济发展阶段、快速推进资本账户完全自由化而吞下恶果。

本文的一个显著不足是模型中对另一个大国经济运行的高度简化,因而并不适用于分析最近的中美贸易摩擦(需另文分析),但这并不影响上述基本结论。不过,完全可以预料,在一个扩展的完备的两个大国开放经济模型中,假如美国加大对中国的贸易制裁,中国应临时性地放松资本流入管制,同时加大对资本流出的管制。

* 作者感谢匿名审稿人、上海交通大学许志伟、美联储高级经济学家刘铮、北京大学吴立元以及2017年中山大学岭南宏观经济学研讨会参与者对本文提出的有益评论和建设性意见!当然,文责自负!

① 金融服务业开放与资本账户项目开放是两件不同的事情。中国需要对民资和外资放宽金融业的市场准入条件,并不等于应放弃资本管制。例如,当资本外流压力较大时,我们需要进行资本流出管制,此时若同时配合增加金融业的外资准入比例,则更有利于减轻这种管制强度。

② 这暗示Chang等(2015)原文的稳态值求解存在错误。这是由其技术附录中的国债欧拉方程在计算稳态时未被采用所导致的。关于Chang等(2015)原文中的几处错误,笔者已与其作者之一刘铮进行了商榷。

③ 模型中的跨国资本流动主要是由本国居民对外国资产

④ 本文模型其实对另一个大国(例如美国)也进行了简化,实质上另一大国的家庭决策行为和生产行为在本文模型中是完全退化的,其并未显性出现,其与中国的经济联系仅仅在于利率、通胀率及进出口需求等方面,这在模型中分别已由简化的美国经济行为方程表示(可参看对外经济部门和下文中一般均衡部分的相关等式)。

⑤ 在Chang等(2015)及其dynare code中,虽然最优货币政策以名义利率为操作工具,但是在求解中其他变量并没有依存于名义利率。另外,在最优货币政策中求解社会福利最大化问题时,Chang等(2015)及其dynare code采用的时间折现率为1,而脉冲反应分析时使用的是0.995,在同一个模型中采用不同的时间折现率数值显然是错误的。如果将Chang等(2015)的dynare code中的时间折现率改为正确的0.995,则程序出现错误而中断运行。

⑥ 在该中文版第三版教材的第9章第3节第318—325页,Walsh探讨了开放经济中协调与不协调的货币政策问题。其结论是:在对称的两国博弈模型中,面对短期相同的冲击,就短期的货币政策问题,从损失函数来看,协调均衡比不协调均衡更有利。

⑦ Walsh教材中分析的是完全对称的两国,但本文一个明显的不对称是中美两国的经济发展阶段不同(潜在经济增速不同)。从本文的分析可知,在中美两国的经济发展阶段不同的不对称情形下,本文不存在两国相同的稳态解,只存在两国不相同的稳态解。因此,正是因为只存在两国不相同的稳态解,才得出了本文的结论:“国际货币长期合作的困难性和常态化资本管制的必要性”。而在Walsh教材的对称模型中,两国的稳态解是相同,只是在面对同一个冲击时,在政策协调和不协调两种情况下,两国的动态解与原来相同的稳态解间才出现偏离,从而得出的结论是政策协调比不协调福利损失小。

| [1] | 曹彤, 赵然. 从多核心货币区视角看人民币国际化进程[J]. 金融研究, 2014(8): 47–63. DOI:10.3969/j.issn.1009-3109.2014.08.009 |

| [2] | 冯晓明. 管理资本流入: 发展中国家可供选择的政策工具[J]. 世界经济, 2001(6): 23–30. DOI:10.3969/j.issn.0488-6364.2001.06.006 |

| [3] | 葛奇. 宏观审慎管理政策和资本管制措施在新兴市场国家跨境资本流出入管理中的应用及其效果——兼析中国在资本账户自由化过程中面临的资本流动管理政策选择[J]. 国际金融研究, 2017(3): 3–14. |

| [4] | 郭红玉, 张运龙. 基于资产组合再平衡渠道的央行资产负债表政策溢出效应研究[J]. 世界经济研究, 2016(6): 32–42. |

| [5] | 金荦. 中国资本管制强度研究[J]. 金融研究, 2004(12): 9–23. DOI:10.3969/j.issn.1674-2265.2004.12.003 |

| [6] | 卡尔·E·瓦什. 货币理论与政策[M]. 彭兴韵, 曾刚, 译. 上海: 格致出版社, 2012. |

| [7] | 李晓峰. 中国资本外逃的理论与现实[J]. 管理世界, 2000(4): 123–133. |

| [8] | 刘建丰. 一个双重货币区域与国际公共货币的理论——一个共同区域, 两类商品市场, 两套货币体系[J]. 经济学(季刊), 2010(3): 985–1006. |

| [9] | 刘莉亚. 境外" 热钱”是否推动了股市、房市的上涨?——来自中国市场的证据[J]. 金融研究, 2008(10): 48–70. DOI:10.3969/j.issn.1674-5477.2008.10.013 |

| [10] | 刘骞文. 全球经常账户失衡调整困局: 基于货币政策的探讨[J]. 国际金融研究, 2013(3): 22–29. |

| [11] | 潘英丽, 等. 国际货币体系未来变革与人民币国际化[M]. 上海: 格致出版社, 上海人民出版社, 2014. |

| [12] | 肖立晟, 刘永余. 人民币非抛补利率平价为什么不成立: 对4个假说的检验[J]. 管理世界, 2016(7): 51–62. |

| [13] | 杨海珍, 陈金贤. 中国资本外逃: 估计与国际比较[J]. 世界经济, 2000(1): 21–29. |

| [14] | 殷德生. 权力、相互依赖与国际货币合作——基于国际货币体系史的考察[J]. 世界经济与政治, 2011(8): 30–46. |

| [15] | 游宇, 黄宗晔. 资本管制对融资结构和经济增长的影响[J]. 金融研究, 2016(10): 32–47. DOI:10.3969/j.issn.1674-2265.2016.10.005 |

| [16] | 余永定, 肖立晟. 解读中国的资本外逃[J]. 国际经济评论, 2017(5): 97–115. |

| [17] | 余永定, 张明. 资本管制和资本项目自由化的国际新动向[J]. 国际经济评论, 2012(5): 68–74. |

| [18] | 张春生. IMF的资本流动管理框架[J]. 国际金融研究, 2016(4): 13–25. |

| [19] | 张明. 中国资本账户开放: 行为逻辑与情景分析[J]. 世界经济与政治, 2016(4): 139–155. |

| [20] | 周小川. 关于改革国际货币体系的思考[J]. 中国金融, 2009(7): 8–9. |

| [21] | 朱鹤. 基于AB-SETAR模型的中国资本管制实际程度度量[J]. 国际金融研究, 2015(10): 76–86. |

| [22] | Ahmed S, Zlate A. Capital flows to emerging market economies: A brave new world?[J]. Journal of International Money and Finance, 2014, 48: 221–248. DOI:10.1016/j.jimonfin.2014.05.015 |

| [23] | Aviat A, Coeurdacier N. The geography of trade in goods and asset holdings[J]. Journal of International Economics, 2007, 71(1): 22–51. DOI:10.1016/j.jinteco.2006.02.002 |

| [24] | Basu S. Intermediate goods and business cycles: Implications for productivity and welfare[J]. The American Economic Review, 1995, 85(3): 512–531. |

| [25] | Basu S, Fernald J G. Returns to scale in U.S. production: Estimates and implications[J]. Journal of Political Economy, 1997, 105(2): 249–283. DOI:10.1086/262073 |

| [26] | Bruno V, Shin H S. Capital flows and the risk-taking channel of monetary policy[J]. Journal of Monetary Economics, 2015, 71: 119–132. DOI:10.1016/j.jmoneco.2014.11.011 |

| [27] | Chang C, Liu Z, Spiegel M M. Capital controls and optimal Chinese monetary policy[J]. Journal of Monetary Econo-mics, 2015, 74: 1–15. DOI:10.1016/j.jmoneco.2015.04.003 |

| [28] | Chari V V, Kehoe P J, McGrattan E R. Sticky price models of the business cycle: Can the contract multiplier solve the persistence problem?[J]. Econometrica, 2000, 68(5): 1151–1179. DOI:10.1111/ecta.2000.68.issue-5 |

| [29] | Chen Q Y, Filardo A, He D, et al. Financial crisis, US unconventional monetary policy and international spillovers[J]. Journal of International Money and Finance, 2016, 67: 62–81. DOI:10.1016/j.jimonfin.2015.06.011 |

| [30] | Chen S K, Chang M J. Capital control and exchange rate volatility[J]. The North American Journal of Economics and Finance, 2015, 33: 167–177. DOI:10.1016/j.najef.2015.04.005 |

| [31] | Eichengreen B, Rose A. Capital controls in the 21st century[J]. Journal of International Money and Finance, 2014, 48: 1–16. DOI:10.1016/j.jimonfin.2014.08.001 |

| [32] | Farhi E, Werning I. Dealing with the trilemma: Optimal capital controls with fixed exchange rates[R]. NBER Working Paper No.18199, 2012. http://www.docin.com/p-1612331926.html |

| [33] | Farhi E, Werning I. Dilemma not trilemma? Capital controls and exchange rates with volatile capital flows[J]. IMF Economic Review, 2014, 62(4): 569–605. DOI:10.1057/imfer.2014.25 |

| [34] | Feenstra R C, Luck P A, Obstfeld M, et al. In search of the armington elasticity[R]. NBER Working Paper No.20063, 2014. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.204.4834 |

| [35] | Fernández A, Rebucci A, Uribe M. Are capital controls countercyclical?[J]. Journal of Monetary Economics, 2015, 76: 1–14. DOI:10.1016/j.jmoneco.2015.07.001 |

| [36] | Han X H, Wei S J. International transmissions of monetary shocks: Between a trilemma and a dilemma[J]. Journal of International Economics, 2018, 110: 205–219. DOI:10.1016/j.jinteco.2017.11.005 |

| [37] | Liu Z, Pappa E. Gains from international monetary policy coordination: Does it pay to be different?[J]. Journal of Economic Dynamics and Control, 2008, 32(7): 2085–2117. DOI:10.1016/j.jedc.2007.08.004 |

| [38] | McKinnon R. Optimum currency areas[J]. The American Economic Review, 1963, 53(4): 717–725. |

| [39] | Mundell R A. A theory of optimum currency areas[J]. The American Economic Review, 1961, 51(4): 657–665. |

| [40] | Obstfeld M, Rogoff K. Exchange rate dynamics redux[J]. Journal of Political Economy, 1995, 103(3): 624–660. DOI:10.1086/261997 |

| [41] | Ostry J D, Ghosh A R. Obstacles to international policy coordination, and how to overcome them[R]. IMF Staff Discussion Note No.13/11, 2013. |

| [42] | Ostry J D, Ghosh A R, Habermeier K, et al. Capital inflows: The role of controls[R]. IMF Staff Position Note No.10/04, 2010. |

| [43] | Pencavel J. Labor supply of men: A survey[A]. Ashenfelter O C, Layard R. Handbook of labor economics[C]. Amsterdam: Elsevier, 1986. |

| [44] | Prasad E, Rumbaugh T, Wang Q. Putting the cart before the horse? Capital account liberalization and exchange rate flexibility in China[R]. IMF Policy Discussion Paper No.05/1, 2005. |

| [45] | Rey H. Dilemma not trilemma: The global cycle and monetary policy independence[A]. Proceedings-economic policy symposium-jackson hole[C]. Kansas: Federal Reserve Bank of Kansas City, 2013. |

| [46] | Rotemberg J J. Sticky prices in the United States[J]. Journal of Political Economy, 1982, 90(6): 1187–1211. DOI:10.1086/261117 |

| [47] | Taylor J B. Discretion versus policy rules in practice[J]. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 1993, 39: 195–214. DOI:10.1016/0167-2231(93)90009-L |

| [48] | Taylor J B. International monetary coordination and the great deviation[J]. Journal of Policy Modeling, 2013, 35(3): 463–472. DOI:10.1016/j.jpolmod.2013.03.010 |