2019第45卷第1期

2. 广西大学 中国—东盟研究院,广西 南宁 530004

2. China-ASEAN Research Institute,Guangxi University,Nanning 530004,China

一、引 言

2011—2013年中国GDP增速持续走低,经济发展呈L形增长态势,中国经济发展由高速增长阶段步入中高速增长的新常态阶段。中国改革开放以来,特别是最近二十年“以量扩张”的发展模式带来的问题逐渐凸显,中国经济在取得飞跃式增长的同时开始面临着越发紧迫的发展瓶颈,因此,克服发展瓶颈、摆脱发展困境就成为了中国政府的当务之急。在此背景下,习近平主席于2013年先后提出了建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的倡议(简称“一带一路”倡议)。2015年3月,国家发改委联合外交部、商务部又进一步颁布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》(以下简称《愿景与行动》),“一带一路”倡议从顶层设计进入了务实推进阶段。

新经济增长理论认为,技术进步是经济增长的引擎(Romer,1990),而创新是技术进步的关键,经济发展本质上是一个技术、产业不断创新,结构不断变化的过程(林毅夫,2010)。在“一带一路”倡议稳步推进的同时,中共十九大报告指出,创新是引领发展的第一动力,是经济增长的重要支撑,并强调进一步实施创新驱动发展的重要战略。2018年6月,习主席在青岛上合峰会上提出的“五观”理念中,更是将“创新”作为发展观之首。由此可见,L形增长背景下,创新对中国经济发展非常重要。因此,研究“一带一路”倡议对中国企业创新的影响具有重要的现实和政策意义,但目前来看,该领域的研究尚不多见。

此外,不同类型的企业在“一带一路”倡议下的创新行为是否存在差异也同样具有研究意义。比如:(1)中国产业政策倾向于鼓励发展大企业和企业集团主导产业升级(高良谋和李宇,2009),产业升级实质上是企业技术水平的普遍提升(Humphrey和Schmitz,2000),但已有研究中,关于大企业与技术创新的关系并没有达成一致意见。①因此,更加深入地探讨“一带一路”倡议对不同规模企业技术创新的影响,可以为中国产业政策的制定提供理论借鉴。(2)在中国特殊的制度背景下,国有企业是中国经济的中坚力量和民众意愿体现,其在各个产业中占据着重要地位,对国民经济的发展具有深远的影响。然而,国有企业虽然占据了大量的生产要素,但要素配置效率低下,阻碍了中国的经济增长(Brandt等,2008;刘瑞明和石磊,2010;王永进和刘灿雷,2016)。为了摆脱国有企业对经济增长的拖累效应,国家在坚持国企改革的同时,对国有企业采取了一系列的救助手段,但效果并不理想。那么,“一带一路”倡议是否可以提高国有企业的创新水平,进而以技术进步的方式使国有企业摆脱拖累效应呢?对这个问题的研究对破解国企拖累效应具有现实意义。(3)对于发展中国家而言,产业升级是通过资本密集型部门资本质量的不断提升而实现的(殷德生,2012),技术创新是资本质量提升的重要前提,“一带一路”倡议对不同资本密集型企业的创新效应是否存在显著差异?“一带一路”倡议是否会通过提升创新水平而促进产业升级呢?这些问题同样值得深入研究。

有鉴于此,本文试图从企业创新的视角研究“一带一路”倡议对个体企业的微观效应。“一带一路”倡议可视为一次准自然实验,就中国本土而言,其对各个省份的影响并不相同,依据不同省份(市、区)的地理位置和经济功能可以确定“一带一路”倡议重点影响的省(市、区)(陈胜蓝和刘晓玲,2018),这给我们的研究提供了使用双重差分模型(DID)的机会。因此,本文借助“一带一路”倡议形成的准自然实验环境,基于2012—2017年中国上市公司数据并利用DID模型,经验考察了“一带一路”倡议对中国企业创新的影响,研究发现:相对于非重点影响地区的企业,“一带一路”倡议显著提高了重点影响省(市、区)企业的创新水平。在替换企业创新的代理变量进行稳健性测试,以及排除政府其他扶持政策、非平行趋势和内生性问题的干扰后,上述结论仍然稳健。进一步地,我们从对外直接投资和环境不确定性视角考察了“一带一路”倡议影响中国企业创新的作用路径,结果显示:“一带一路”倡议对中国企业创新的促进效应严重依赖于企业的对外直接投资,而环境不确定性对“一带一路”倡议与企业创新的中介效应并不明显。此外,我们还按照企业规模、所有制类别和资本密集度进行了分样本回归,结果表明,“一带一路”倡议对大型企业、国有企业和资本密集型企业的创新激励效应尤为显著,这意味着,“一带一路”倡议不仅可以缓解国有企业对经济增长的拖累效应,而且可以从技术创新层面助力中国产业升级及价值链攀升。

本文的边际贡献在于:首先,从企业创新这一微观视角考察“一带一路”倡议的经济效应,不仅丰富了“一带一路”倡议的相关文献,而且补充了“一带一路”倡议影响企业创新的实证研究;其次,本文还丰富了企业创新宏观影响因素的相关研究,为创新理论的研究提供了新的视角;再次,本文在利用DID模型的基础上,使用工具变量法缓解了可能存在的内生性问题,保证了论文结论的严谨性;最后,本研究为政府和企业提供了重要的政策启示,为“一带一路”倡议的后续部署和配套产业政策的制定提供了理论支持。

二、理论分析与研究假设

技术创新是一个周期长、失败率高且收益不确定的复杂过程(Hsu等,2014),企业的创新行为不仅取决于企业规模、企业融资能力及内部治理结构等微观层面的因素,而且取决于企业家对外部宏观环境的判断。“一带一路”倡议是超越传统地缘经济的全球化经济理论,强调全球治理,是推动世界各国经济增长并实现全球经济振兴的大胆探索(佟家栋,2017),其在改善中国的福利和贸易条件并为中国企业“走出去”提供新机遇的同时,也给企业带来了不确定性和挑战。因此,“一带一路”倡议下企业是否会提高自身的技术创新水平缺乏一定的先验性,这取决于企业对“一带一路”倡议带来的机遇和不确定性的权衡。

“一带一路”倡议为中国企业的对外直接投资创造了新的机遇。其一,在“一带一路”倡议中,基础设施的互联互通是优先着眼点,基础设施互联互通建设将直接带来中国交通、能源和通信等产业的对外直接投资(Du和Zhang,2018);其二,现有文献普遍认为,一国基础设施水平的提高对引进外资具有显著的正向效应(Cheng和Kwan,2000;Bellak等,2009),因此,“一带一路”倡议在改善参与国基础设施质量和可用性之后,可以进一步提高中国对这些国家的直接投资水平;其三,基础设施的改善也有助于促进贸易发展(Manchin,2013),而贸易便利化的提升又可以间接地促进中国对“一带一路”参与国的直接投资。因此,我们认为,“一带一路”倡议对中国企业对外直接投资的影响是显著正向的。

在已有研究中,大部分学者认为,对外直接投资可以明显地提高企业的创新水平(Pradhan和Singh,2009;毛其淋和许家云,2014;赵宸宇和李雪松,2017),这是因为:首先,企业创新的高风险和收益不确定等特性决定了其需要充裕的资金支持,企业对外直接投资可以实现规模经济效应,降低产品成本,进而增加企业利润,为公司的研发创新活动提供丰厚的资金;其次,通过市场规模的扩大,企业可以将外围研发项目配备给海外子公司,从而使国内母公司集中财力进行核心技术的研发,增强公司的创新能力(赵伟等,2006);再次,跨国公司不仅面临着本土市场的竞争压力,而且在海外市场也要同拥有先进技术的企业进行竞争,现有研究指出,市场竞争对企业创新具有显著的促进作用(张杰等,2014),因此,本土市场和海外市场的双重竞争压力也会推动企业不断地进行创新;最后,政府部门为对外直接投资企业提供了诸如税收优惠、海关服务及外汇支持等便利条件,这也能间接地提高企业的创新意愿。基于以上事实,“一带一路”倡议在提高中国企业对外直接投资之后,可能会进一步地提高中国企业的技术创新水平。

然而,“一带一路”倡议在为中国企业“走出去”提供机遇的同时也给企业带来了一定的风险和不确定性:首先,“一带一路”沿线风险种类冗杂,同时存在政治风险、宗教风险、法律风险、环境风险、社会风险和金融风险等宏观风险以及项目运营风险、管理风险及财务风险等微观风险;其次,“一带一路”倡议推进所面临的风险相互重叠组合,这不仅体现在政治和宗教等宏观风险的相互交织,而且体现在宏观风险和微观风险的重叠(尹晨等,2018)。这些风险导致的环境不确定性会使得“一带一路”倡议对中国企业创新的影响存在一定变数。

现有研究中,关于环境不确定性与企业创新之间的关系并没有定论。部分学者认为,环境不确定性会显著提高企业的创新水平(Damanpour和Evan,1984;Tidd,2001;肖婷和李垣,2010);另有学者认为,随着环境不确定性的提高,企业资金约束、市场竞争压力及突发性事件等问题会接踵而至,这可能会导致企业管理者出现短视行为,只注重企业短期效益而忽视对利于企业长期发展的研发项目的投资,从而显著地降低企业的创新水平(黄学军和吴冲锋,2006;聂辉华等,2008;Caggese,2012)。在最近的研究中,有学者发现,环境不确定性与企业的技术创新之间存在着倒U形关系(袁建国等,2015),当企业所面临的不确定性低于某一临界值时可以显著地激励企业进行创新,而当环境不确定性高于这一临界值时会对企业创新产生抑制效应。我们更倾向于这一观点,因为环境不确定性主要通过企业管理者决策影响企业创新行为,适度的环境不确定性可以对企业形成一定的生存压力,迫于企业的生存和持续发展,企业管理者往往会通过技术创新来应对外部环境的冲击,但当企业面临的外部不确定性较大时,企业管理者通常会注重短期企业绩效及期权价值的提高而不敢尝试跨期长且风险高的创新活动,比如,在面临财务危机和破产风险时,企业往往不再进行创新活动(Kerr和Nanda,2009)。因此,“一带一路”倡议对中国企业创新是促进还是抑制取决于其为企业带来的环境不确定性的强弱。

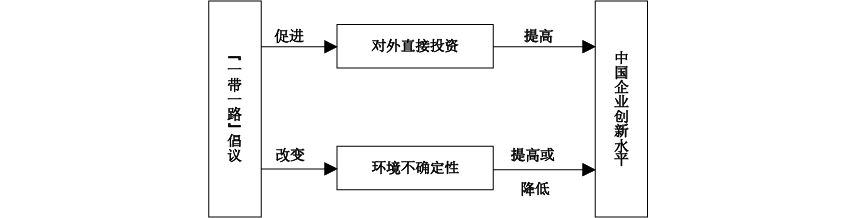

基于上述分析,我们整理归纳了“一带一路”倡议影响中国企业创新的理论框架,如图1所示。图中,“一带一路”倡议促进了中国企业的对外直接投资,进而可能会通过规模经济效应和海外研发分摊等路径进一步提高中国企业的创新水平。与此同时,“一带一路”倡议又可能会改变企业面临的外部环境,从而通过环境不确定性影响中国的企业创新,但由于环境不确定性与企业创新之间的倒U形关系,不能确定这一影响效应是提高还是降低,因此使得“一带一路”倡议对中国企业创新的影响效应存在不确定性。具体来讲,一方面,如果在“一带一路”倡议背景下,中国企业面临的环境不确定性低于倒U形的临界点,那么“一带一路”倡议在整体上可能会显著地提高中国企业的创新水平;另一方面,如果中国企业在“一带一路”倡议背景下所面临的环境不确定性超过临界点,那么环境不确定性的创新抑制效应会在一定程度上抵消对外直接投资的创新促进效应,从而导致“一带一路”倡议对中国企业创新的影响效应出现不显著甚至为负的情况。

|

| 图 1 “一带一路”倡议影响中国企业创新的理论框架 |

那么,“一带一路”倡议通过环境不确定性会对中国企业创新产生怎样的影响呢?是促进还是抑制?这个问题虽然缺乏一定的先验性,但我们可以通过“一带一路”倡议的实施背景进行初步分析。“一带一路”倡议背景下,中国企业“走出去”虽然面临着诸多风险,但这并不会给企业带来过度不利的环境,因为:首先,在“一带一路”倡议推进的初期,合作国家主要是低收入经济体,具有投资潜力大且发展迅速的特点,这为中国企业创造了潜力巨大的海外投资市场;其次,诸如上海合作组织、东南亚国家联盟、中阿合作论坛以及中非合作网等国际政治合作大大降低了中国企业对“一带一路”倡议合作国家进行贸易投资所面临的政策不确定性和政治风险,可以说,与传统的自由贸易相比,“一带一路”倡议下的对外贸易具有更多的政治支持和政府间的协调。因此,我们认为,虽然“一带一路”倡议下中国企业在“走出去”时面临着一定的不确定性,但这种不确定性并没有给企业带来过度不利的环境,其至少不会抑制中国的企业创新。

综上,基于对“一带一路”倡议影响中国企业创新的理论分析,我们提出如下研究假设:

H1:“一带一路”倡议会显著地提高中国企业的创新水平;

H2:“一带一路”倡议会通过对外直接投资显著地提高中国企业的创新水平;

H3:“一带一路”倡议至少不会通过环境不确定性降低中国企业的创新水平。

三、研究设计

(一)模型设计与变量定义。近年来,很多研究使用双重差分模型(DID)估计政策的实施效应,该模型的基本原理在于通过比较处理组和控制组的差异来判断政策是否有效。因此,要想使用DID模型估计“一带一路”倡议对企业创新的影响效应,就必须找到处理组和控制组企业。可将2015年《愿景与行动》的颁布视为一次准自然实验,就中国本土而言,其对各个省(市、自治区)的影响并不相同,依据不同省(市、自治区)的地理位置和经济功能可以确定该“实验”重点影响的省(市、自治区),这给我们寻找处理组和控制组企业提供了条件。具体地,我们参照陈胜蓝和刘晓玲(2018)的做法,将“一带一路”倡议重点影响的18个省(市、自治区)②作为处理组,而将未受重点影响的省(市、自治区)作为控制组。进一步地,我们注意到,“一带一路”倡议的提出恰逢中国流转税改革(营业税改征增值税,“营改增”政策),现有文献指出,分时段、分地区实施的“营改增”政策会对企业的创新行为产生影响(王桂军和曹平,2018;袁建国等,2018),因此,为了获得一个更加“干净”的样本,我们剔除了率先实施“营改增”政策的省(市、自治区)③,只保留了在同一时间实施“营改增”政策的省(市、自治区)。这样,即使“营改增”政策会影响到企业的创新行为,其对我们的处理组和控制组企业的影响幅度也是同等的,会被DID模型的两次差分剔除。具体模型设计如下:

| $Innovatio{n_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1}Trea{t_{it}} + {\beta _2}Polic{y_{it}} +\\ {\beta _3}Trea{t_{it}} \times Polic{y_{it}} + {X_{it}} + {\varepsilon _{it}}$ | (1) |

其中,Innovationit表示第i个企业第t年的创新水平,现有文献一般采用研发投入、专利数量和新产品产值测度企业创新,鉴于中国上市公司并不公布与新产品有关的数据,我们主要利用研发投入和专利数量衡量企业的创新水平。具体来讲,首先以研发强度(lnRD)作为企业创新的代理变量进行回归分析,然后利用企业是否从事创新活动(Innov_part)和企业专利申请数量④(lnPatent)进行稳健性测试,具体变量的定义见表1。

| 变量 | 符号 | 变量定义 |

| 企业创新水平 | lnRD | 企业研发投入强度,具体以企业研发费用的自然对数表示 |

| Innov_part | 企业是否从事创新活动,研发支出大于0取值为1,否则取值为0 | |

| lnPatent | 企业三种专利申请数量之和,具体以专利申请数+1的自然对数表示 | |

| 企业规模 | Size | 公司期末资产总额的自然对数 |

| 企业年龄 | Age | 公司成立时间的自然对数 |

| 财政补贴 | Sub | 公司获得财政补贴金额的自然对数 |

| 科技人员数量 | Techstaff | 公司科技人员数量的自然对数 |

| 资本结构 | Lev | 资产负债率,等于公司期末负债总额/资产总额×100% |

| 成长能力 | Growth | (本期营业收入−上期营业收入)/本期营业收入×100% |

| 盈利能力 | Roa | 总资产报酬率,等于息税前利润/平均资产总额×100% |

| 现金流量 | Cashflow | 经营活动产生的现金流量净额/营业收入×100% |

| 地区GDP | GDP | 企业所在省份GDP的自然对数 |

| 年度固定效应 | YearD | 控制年度 |

| 行业固定效应 | IndustryD | 控制行业,依据证监会2012年的行业分类标准,取两位行业代码 |

虚拟变量Treat是对样本企业的分组,Treat=1代表受“一带一路”倡议重点影响的省(市、自治区)的企业(处理组),Treat=0代表未受重点影响省(市、自治区)的企业(控制组);虚拟变量Policy表示“一带一路”倡议的影响时间,《愿景与行动》提出当年及以后年份Policy取值为1(2015—2017年),提出之前的年份取值为0(2012—2014年)。Treat×Policy是企业分组与时间分组的交互项,其系数β3是我们重点关注的,根据假设H1,β3应该显著为正。

Xit为控制变量组,参照已有研究(袁建国等,2015;王桂军和曹平,2018),我们控制了企业层面的企业规模、企业年龄、财政补贴、科技人员数量、资本结构、成长能力、盈利能力和现金流量等特征变量,同时,我们还控制了企业所在省(市、自治区)的GDP、年度固定效应以及行业固定效应,其中行业分类依据证监会2012年的行业分类标准,取两位行业代码。具体变量定义见表1。

(二)样本选择与数据来源。本文以“一带一路”倡议前后3年为时间窗口(2012—2017年),选取了处理组和控制组省份的中国A股上市公司作为初始样本,并根据一贯做法,剔除金融保险类、ST类和主要变量存在缺失的样本,最终得到1 144家上市公司的6 732条观测值。数据来源方面,研发投入和企业层面的财务数据均来自WIND数据库和CSMAR数据库;专利数据通过国家知识产权局网站手工整理而得。为了消除极端值对估计结果的影响,我们对主要连续型变量进行了1%的Winsorize缩尾处理。此外,为了缓解潜在异方差及序列自相关对估计结果的干扰,本文在接下来的回归中均采用稳健标准误估计,并在公司层面进行聚类(cluster)。

(三)主要变量描述性统计。描述性统计结果显示⑤,研发强度代理变量lnRD的均值为13.552,标准差为7.18,最小值为0,中位数为16.743,最大值为22.454,说明样本总体中不同企业之间的创新水平差异较大;企业是否从事创新活动的二值变量Innov_part的均值为0.789,说明样本总体中有78.9%的样本企业在2012—2017年参与了创新活动,样本企业总体创新意愿较高。

四、实证结果与作用机制检验

(一)DID检验结果及分析。表2汇报了“一带一路”倡议是否促进了中国企业创新的DID估计结果。第(1)列我们在加入控制变量的同时对年度固定效应和行业固定效应进行了控制,结果显示,我们所关心的交互项Treat×Policy的回归系数等于0.709且在1%的水平上高度显著(t值=3.22)。进一步地,我们在第(1)列的基础上,利用固定效应模型(FE)对企业固定效应进行了控制,估计结果如第(2)列所示,较第(1)列的混合回归(OLS)结果,FE估计结果中交互项Treat×Policy的系数有所下降,这说明企业不随时间变化的固定特征是影响企业创新的遗漏变量,如果不加以控制可能会高估“一带一路”倡议对企业创新的整体影响效应,控制后虽然系数值有所下降,但其依然为正且在5%的水平上显著。这些结果表明,我们不能从统计上拒绝假设H1。因此,“一带一路”倡议确实提高了重点影响省(市、自治区)企业的创新水平。

| lnRD | (1) | (2) |

| Treat | −0.924**(−2.40) | |

| Policy | 0.319(1.38) | 1.497**(2.47) |

| Treat×Policy | 0.709***(3.22) | 0.490**(2.28) |

| Constant | −7.937**(−2.19) | 3.887(0.39) |

| Control | Yes | Yes |

| YearD | Yes | Yes |

| IndustryD | Yes | |

| FE | No | Yes |

| N | 6 732 | 6 732 |

| Adj-R2 | 0.511 | 0.090 |

| 注:*、**与***分别表示10%、5%与1%的显著性水平,括号内数值为异方差稳健t值,下表统同。 | ||

(二)内生性问题:工具变量法。利用DID模型进行政策效应估计需要一个重要前提−政策的实施需满足外生性要求,即政策对处理组样本的选择应该是随机的。从“一带一路”倡议提出的背景看,新疆、陕西和甘肃等省(市、自治区)被选中显然不是随机的,但我们研究的样本为上市公司,虽然重点影响省(市、自治区)被选中是非随机事件,但作为上市公司,在选址时并没有预测到选址地区会被将来的“一带一路”倡议影响,因此,从这个角度看,上市公司被选中满足外生性要求。但“一带一路”倡议除了对被影响省(市、自治区)的选择为非随机外,其对被影响产业的选择也是非随机的,比如互联互通的建设更倾向于带动交通、能源和通讯等基础设施产业的发展,那么,如果各产业在处理组和控制组之间分布是不均匀的,本文的政策变量(Treat)便会存在一定的内生性。因此,有必要进一步缓解这一内生性问题。

现有文献主要用工具变量法(IV)来解决内生性问题。工具变量的选择需要满足两个条件:一是相关性,是指工具变量需与内生变量相关;二是外生性,是指工具变量需要与随机扰动项不相关。在已有文献中,较为经典的研究有,Acemoglu等(2001)利用当地欧洲人口死亡率作为殖民制度的工具变量研究了殖民政策对经济增长的影响;Duranton等(2014)利用高速公路系统规划作为州际高速公路的工具变量研究了州际高速公路对美国城市贸易的影响。在本文中,我们借鉴Acemoglu和Duranton使用工具变量的思想,并参考陈胜蓝和刘晓玲(2018)在研究“一带一路”倡议影响公司投资时的做法,使用古代“丝绸之路”途径省(市、自治区)作为政策分组(Treat)的工具变量。该工具变量在理论上基本满足有效工具变量的两个条件:首先,2013年习近平主席首次提出“一带一路”倡议时,复兴古代“丝绸之路”便是重要目标之一,也就是说,“一带一路”重点影响省(市、自治区)与古代“丝绸之路”途径省(市、自治区)是高度相关的,第一个条件成立;其次,古代丝绸之路与现代企业在时间上相差久远,目前来看,除了“古代丝绸之路途径省(市、自治区)→一带一路重点影响省(市、自治区)→现代企业创新”这一关系外,古代丝绸之路途径省(市、自治区)与现代企业创新之间不再存在其他关系,满足“排他性约束”,即古代丝绸之路途径省(市、自治区)与模型(1)中的扰动项不相关,第二个条件也成立。

在实证分析中,我们首先设置工具变量IV(IV等于1表示古代“丝绸之路”途径省(市、自治区),IV等于0表示其他省(市、自治区)),然后利用两阶段最小二乘法(2SLS)进行估计。需要注意的是,在模型(1)中存在两个内生变量Treat和Treat×Policy,因此2SLS的第一阶段需对这两个变量分别做回归,结果如表3第(1)至(2)列所示,可以看出,第(1)列IV的系数和第(2)列IV×Policy的系数均在1%的水平上高度显著,且Kleibergen-Paap Wald统计量和Kleibergen-Paap LM统计量对应的p值均远小于1%,这说明在第一阶段的回归中,工具变量与原内生变量高度相关,不存在不可识别和弱工具变量的问题。表3中第(3)列汇报了2SLS第二阶段的估计结果,我们重点关注的交互项系数值为正且在10%的水平上显著。这说明,在缓解了政策实施可能存在的内生性问题后,本文的研究结论保持不变。

| 第一阶段回归 | 第二阶段回归 | ||

| (1)Treat | (2)Treat×Policy | (3)lnRD | |

| IV | 0.148***(4.00) | −0.173***(−12.11) | |

| IV×Policy | 0.240***(9.40) | 0.651***(52.14) | |

| Treat | −5.111**(−1.98) | ||

| Policy | −0.016(−0.02) | ||

| Treat×Policy | 2.298*(1.67) | ||

| Constant | 3.170***(12.19) | 1.740***(13.26) | 5.275(0.64) |

| Control | Yes | Yes | Yes |

| YearD | Yes | Yes | Yes |

| IndustryD | Yes | Yes | Yes |

| N | 6 732 | 6 732 | 6 732 |

| Adj-R2 | 0.463 | 0.528 | 0.477 |

| Kleibergen-Paap Wald统计量 | 397.548(p值=0.000) | 2 860.531(p值=0.000) | |

| Kleibergen-Paap LM统计量 | 240.571(p值=0.000) | 460.047(p值=0.000) | |

(三)“一带一路”倡议如何影响中国企业创新。在理论机制分析部分,我们认为“一带一路”倡议可以通过促进对外直接投资和改变环境不确定性影响中国的企业创新。上一部分的DID估计结果表明,“一带一路”倡议显著地促进了重点影响省(市、自治区)的企业创新,那么这种影响效应是否是通过对外直接投资和环境不确定性实现的呢?该部分我们将进一步地进行中介效应检验。

在中介变量的衡量上,对于对外直接投资(OFDI),我们参考多数学者的做法(赵宸宇和李雪松,2017;阎虹戎等,2018),基于中国商务部网站手工整理了2012—2017年《境外投资企业(机构)名录》,然后根据企业名称对样本公司和《境外投资企业(机构)名录》进行匹配,最终得到样本公司是否参与对外直接投资的二值离散变量ofdiit,其中,ofdiit=1表示第i个企业第t年参与了对外直接投资,反之,ofdiit=0表示第i个企业第t年没有参与对外直接投资。需要注意的是,如果直接使用类别变量ofdi作为中介变量进行估计分析,可能会因为变量量纲问题使得估计结果出现偏误,因此,我们在操作中,先利用Probit模型估算出企业发生对外直接投资行为的概率,然后对此概率进行z-score标准化处理以作为中介变量进行中介效应检验。

对于环境不确定性(EU),我们参考已有文献的做法(申慧慧等,2012;袁建国等,2015),先分别将企业销售收入和年度变量作为被解释变量与解释变量进行OLS回归,以估计出随机扰动项,然后以扰动项作为非正常销售收入,用非正常销售收入除以销售收入得到未经行业调整的企业环境不确定性水平,最后将未经行业调整的企业环境不确定性水平除以行业环境不确定性的中位数得到中介变量−企业环境不确定性水平。为了避免量纲问题对估计结果的影响,我们同样对企业环境不确定性水平进行了z-score标准化处理。

在模型设计上,我们参考潘彬和金雯雯(2017)的做法,利用温忠麟等(2004)在Sobel检验的基础上构造的中介效应检验程序来识别“一带一路”倡议影响中国企业创新的作用机制,检验模型设计如下:

| $Innovatio{n_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1}T\!rea{t_{it}} + {\beta _2}Polic{y_{it}} +\\ {\beta _3}T\!rea{t_{it}} \times Polic{y_{it}} + {X_{it}} + {\mu _1}$ | (2) |

| $O\!F\!D{I_{it}}(E{U_{it}}) = {\delta _0} + {\delta _1}T\!rea{t_{it}} + {\delta _2}Polic{y_{it}} +\\ {\delta _3}T\!rea{t_{it}} \times Polic{y_{it}} + {X_{it}} + {\mu _2}$ | (3) |

| $\begin{aligned}Innovatio{n_{it}} =& {\gamma _0} + {\gamma _1}T\!rea{t_{it}} +\\ &{\gamma _2}Polic{y_{it}} + {\gamma _3}T\!rea{t_{it}} \times Polic{y_{it}}\\ & + {\gamma _4}OFD{I_{it}}(E{U_{it}}) + {X_{it}} + {\mu _3}\end{aligned}$ | (4) |

其中,OFDI和EU分别为中介变量对外直接投资和环境不确定性;μ为随机扰动项,其他各项与模型(1)定义相同。根据Sobel检验的原理,中介效应由δ3×γ4衡量,若δ3、γ4全部显著则表明中介效应显著,无需进行Sobel检验;若δ3、γ4至少一个显著则需进行Sobel检验,Sobel检验显著则中介效应显著。需要说明的是,与标准正态分布有所不同,5%显著性水平上Sobel检验统计量的临界值为0.97左右(MacKinnon等,2002)。

在检验“一带一路”倡议影响中国企业创新的作用机制时,我们在所有的回归中均同时控制了年度固定效应和企业个体固定效应。其中,模型(2)与模型(1)相同,估计结果即表2第二列,系数β3等于0.490且在5%的水平上显著,即可以认为,“一带一路”倡议促进中国企业创新的总体效应为0.490。根据Sobel检验的程序需进一步检验系数δ3和γ4。

表4第(1)至(2)列汇报了“一带一路”倡议是否会通过对外直接投资影响中国企业创新的估计结果。可以看出,在第(1)列对模型(3)的回归结果中,交互项Treat×Policy的系数δ3为正且在1%的水平上显著,这说明“一带一路”倡议确实显著地促进了中国企业的对外直接投资;进一步地,在第(2)列对模型(4)的回归结果中,OFDI的系数为0.622且在5%的水平上显著,这说明对外直接投资对企业创新具有显著的激励效应。因此,基于以上检验程序,在系数β3显著的前提下,系数δ3和γ4均显著,无需进行Sobel检验。具体来看,“一带一路”倡议通过对外直接投资对中国企业创新的间接影响效应δ3×γ4等于0.136,占总效应(0.490)的27.80%。这充分说明,来自对外直接投资的中介效应显著。

| 对外直接投资 | 环境不确定性 | |||

| (1)OFDI | (2)lnRD | (3)EU | (4)lnRD | |

| Policy | 0.549***(11.85) | 1.177*(1.85) | −0.157(−1.42) | 1.517**(2.50) |

| Treat×Policy | 0.219***(3.95) | 0.354**(2.14) | −0.006(−0.15) | 0.490**(2.28) |

| OFDI | 0.622**(1.99) | |||

| EU | 0.129(0.98) | |||

| Constant | −7.593***(−9.33) | 8.942(0.93) | −7.986***(−4.53) | 4.921(0.50) |

| Control | Yes | Yes | Yes | Yes |

| YearD | Yes | Yes | Yes | Yes |

| FE | Yes | Yes | Yes | Yes |

| N | 6 732 | 6 732 | 6 732 | 6 732 |

| Adj-R2 | 0.808 | 0.092 | 0.200 | 0.090 |

| Sobel检验 | δ3、γ4显著,无需Sobel检验 | δ3、γ4均不显著,无需Sobel检验 | ||

| 中介效应 | 显著 | 不显著 | ||

| 中介效应/总效应 | 27.80% | 0 | ||

进一步地,表4第(3)至(4)列汇报了“一带一路”倡议是否会通过环境不确定性影响中国企业创新的估计结果。可以看出,系数δ3和γ4均不显著,终止中介效应检验。这一方面说明,“一带一路”倡议并没有对企业面临的环境不确定性产生显著影响;另一方面说明,“一带一路”倡议下的环境不确定性并不是影响中国企业创新的显著因素。基于以上两点,我们可以认为,来自环境不确定性的中介效应不显著。

综上,我们不能从统计上拒绝假设H2和H3。也就是说,“一带一路”倡议确实可以通过促进中国企业的对外直接投资进一步地提高企业的创新水平,且“一带一路”倡议至少不会通过环境不确定性显著地降低中国企业的创新水平。更加具体地,我们通过上述检验发现,“一带一路”倡议也不会通过环境不确定性提高中国企业的创新水平,因此,环境不确定性并不是“一带一路”倡议影响中国企业创新的作用路径。值得注意的是,由对外直接投资的中介效应占比及第(2)列中交互项Treat×Policy的系数γ3依然显著可知,“一带一路”倡议对中国企业的创新促进效应除了对外直接投资外,还可以通过其他路径实现,这也完全符合现实情况,囿于文章的篇幅,对此我们不再深入分析。

五、稳健性测试⑥

(一)排除政府其他扶持政策的干扰。通过对表2结果的分析,我们并不能从统计上拒绝假设H1,但这里仍然存在着一个疑问,即政府的其他扶持政策会不会对估计结果造成干扰?首先,我们认为,国家层面的功能性政策扶持不会对本文的结论产生影响,这是因为,国家的基础设施建设、科技投入和人力资本培养等政策手段往往是在全国范围内铺开,是对整个市场的“普惠式”扶持(黄先海和陈勇,2003),这些手段对处理组和控制组企业的干扰是等效的,本文使用的DID模型通过两次差分便可将其剔除。但需要注意的是,地方政府推出的扶持政策对处理组和控制组的影响可能是不对等的,那么,会不会存在以下可能:处理组企业在“一带一路”倡议后恰好因为地方政府的扶持而提高了技术创新水平?也就是说,处理组企业创新水平的提高并不是“一带一路”倡议造成的。接下来,我们对此疑问予以检验。

中国地方政府一般会通过财政补贴和所得税优惠对当地企业进行扶持。因此,如果在“一带一路”倡议实施之后处理组和控制组企业受到不同力度的扶持,那么他们所获得的财政补贴及所得税优惠应该会出现明显差异,相反,如果处理组与控制组的财政补贴及所得税优惠在样本区间(2012—2017年)内无显著差异,则可证明处理组企业创新水平的提高确实是由“一带一路”倡议造成的。具体地,我们仍然使用DID模型进行检验,模型设计如下:

| $S\!u{b_{it}}(Ta{x_{it}}) = {\beta _0} + {\beta _1}T\!rea{t_{it}} + {\beta _2}Polic{y_{it}} +\\ {\beta _3}T\!rea{t_{it}} \times Polic{y_{it}} + {X_{it}} + {\varepsilon _{it}}$ | (5) |

其中,Sub表示财政补贴,用企业所得财政补贴金额的自然对数表示;Tax表示所得税优惠力度,用实际所得税税率表示,计算公式为(所得税费用−递延所得税费用)/(调整前的税前会计利润−递延所得税费用/名义税率);X为控制变量组,我们控制了一系列可能影响企业被扶持力度的特征变量,包括:企业规模(Size)、企业年龄(Age)、成长能力(Growth)、企业性质(Nature,国有企业为1,否则为0);其他各项定义与模型(1)相同。

估计结果显示,在对财政补贴和所得税优惠的回归中,我们所关心的交互项系数均没有达到常规的显著性水平(10%),这说明,在样本区间内,处理组和控制组企业所受到的政策扶持并不存在显著差异。因此,我们认为,处理组企业创新水平的提高确实是由“一带一路”倡议带来的,本文结论不变。

(二)平行趋势检验。运用DID模型进行政策效应估计时,除了政策的实施需满足外生性要求外,处理组和控制组在政策实施前还需保持相同的变化趋势(Bertrand,2004)。为了使研究结论更加严谨,需进一步地进行平行趋势检验。首先,我们绘制了处理组和控制组企业的研发强度平行趋势图,该图显示,在“一带一路”倡议之前,处理组和控制组企业研发强度的增长趋势基本保持平行,这表明,本文样本数据符合DID模型使用的前提条件。其次,我们还将实验时间提前2年,以2011—2012年作为实验前期间,2013—2014年作为实验后期间进行了安慰剂对照检验,检验结果显示,在使用2013年这一虚拟政策实施时间进行估计时,交互项Treat×Policy的系数在OLS和FE的回归结果中均不显著,这进一步说明,处理组和控制组企业在2015年之前基本满足平行趋势,两组企业在时间趋势上并不存在显著差异。

(三)利用倾向得分匹配法进行匹配检验。由于本文选取的处理组和控制组包含了各个行业的企业,这使得两组企业在公司特征上可能存在差异,这些差异有可能会进一步地对本文的基本结论造成影响。因此,在该部分我们利用倾向得分匹配法(PSM)进一步地配比了控制组进行DID估计以缓解这一影响可能造成的偏差。具体来讲,先基于企业层面的控制变量对处理组与控制组进行Logit估计以获得倾向得分,然后根据卡尺匹配的方法对两组企业进行得分匹配(卡尺选择0.001),最后利用模型(1)重新进行DID回归。

处理组和控制组在匹配前后标准化偏差的差异图显示,匹配前,两组企业除了成长能力(Growth)外,其他变量均存在较大差异;匹配后,各变量的标准化偏差基本在0附近(小于10%)。这说明,经过PSM配比之后,处理组和控制组的数据达到了均衡,很好地解决了两组企业在个体特征上的系统性差异。进一步地,匹配后的DID估计结果显示,不管是OLS还是FE回归,交互项Treat×Policy的系数至少在10%的水平上显著为正,这与表2的结果保持了良好的一致性,这表明,即使排除了处理组与控制组企业特征的差异,本文的研究结论依然不变。

(四)改变企业创新代理变量。

1. 采用未来一期的研发投入作为企业创新的代理变量。《愿景与行动》于2015年3月提出,这可能会造成在提出当年“一带一路”倡议的创新促进效应无法显现的情况。因此,在该部分,我们利用未来一期的研发投入作为被解释变量进行估计以缓解“一带一路”倡议影响效应的滞后性问题。结果显示,在没有控制企业固定效应的OLS回归中,交互项系数为正且在1%的水平上显著,当控制企业固定效应之后,系数依然在5%的水平上显著为正,这说明,即使考虑了“一带一路”倡议影响效应的滞后性问题,本文结论仍然不变。

2. 采用企业是否参与创新及专利申请数量作为企业创新的代理变量。除了研发强度外,企业是否参与创新与创新产出也是企业创新的主要衡量指标,因此,在该部分我们以企业是否参与创新(Innov_part)及企业专利申请数量(lnPatent)作为企业创新的代理变量进行稳健性测试(变量定义见表1)。需要说明的是,企业是否参与创新为0-1二值离散变量,因此,以其作为企业创新的代理变量时,使用Logit模型估计。结果显示,在对企业是否参与创新的Logit估计结果中,我们所关心的交互项系数在5%的水平上显著为正,这说明,“一带一路”倡议显著地提高了重点影响省(市、自治区)企业的创新意愿,被影响企业更加积极地参与了创新。进一步地,在以专利数量作为企业创新代理变量的OLS和FE估计结果中,交互项系数至少在5%的水平上显著为正,这说明“一带一路”倡议同样提高了重点影响省(市、自治区)企业的专利申请数量。

综上,即使改变企业创新的代理变量,本文结论依然稳健。

六、分样本回归

为了进一步检验“一带一路”倡议对中国不同类型企业的影响,我们按照企业规模、所有制类别以及资本密集度进行了分样本回归。

(一)不同企业规模的分样本分析。表5汇报了“一带一路”倡议对不同规模企业创新水平的影响。⑦第(1)至(2)列为“一带一路”倡议影响大型企业创新的估计结果,第(1)列只控制了企业层面的特征变量、年度固定效应和行业固定效应,第(2)列在第(1)列的基础上进一步控制了企业固定效应,可以看出,交互项Treat×Policy的系数至少在10%的水平上显著为正;而第(3)至(4)列在对中小型企业样本的回归中,只有OLS估计结果中的交互项系数在10%的水平上显著为正,当控制了企业固定效应之后,交互项系数没有通过常规水平的显著性检验。这些结果说明,“一带一路”倡议更能提升大型企业的技术创新水平,可能是因为:“一带一路”倡议下,相较于中小企业,由于市场势力强和资金充裕等原因,大企业更容易“走出去”,进而可以通过对外直接投资的规模经济效应和研发分摊等机制更快地提升技术创新水平。这意味着,在“一带一路”倡议下,中国产业政策的制定在兼顾大企业的同时,应该加大对中小企业的扶持力度,以期提高其技术创新水平,最终实现整个产业的升级。

| lnRD | 大型企业 | 中小型企业 | ||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| Treat | −0.810(−1.27) | −0.934**(−2.09) | ||

| Policy | 0.173(0.43) | 0.553(0.55) | 0.421(1.40) | 1.512**(2.07) |

| Treat×Policy | 0.794**(2.07) | 0.631*(1.70) | 0.529*(1.80) | 0.059(0.23) |

| Constant | −20.41***(−2.88) | −6.678(−0.48) | −7.727(−1.32) | 5.195(0.43) |

| Control | Yes | Yes | Yes | Yes |

| YearD | Yes | Yes | Yes | Yes |

| IndustryD | Yes | Yes | ||

| FE | No | Yes | No | Yes |

| N | 2 968 | 2 968 | 3 764 | 3 764 |

| Adj-R2 | 0.500 | 0.044 | 0.557 | 0.078 |

(二)不同所有制类别的分样本分析。表6汇报了“一带一路”倡议对中国不同所有制企业创新水平的影响。第(1)至(2)列为“一带一路”倡议影响国有企业创新的估计结果,结果显示,交互项Treat×Policy的系数至少在10%的水平上显著为正;第(3)至(4)列为“一带一路”倡议影响非国有企业创新的估计结果,可以看出,在OLS回归中交互项Treat×Policy的系数在10%的水平上显著为正,但在FE回归中交互项系数没有达到常规的显著性水平(10%)。以上信息说明,“一带一路”倡议显著地提高了国有企业的创新水平,但对非国有企业的创新促进效应并不明显。这是因为:“一带一路”倡议是以建设基础设施互联互通为主导的一体化计划,因此,尤能提高基础设施产业的OFDI,而国有企业在中国基础设施领域占据着主导地位,所以,相较于非国有企业,“一带一路”倡议更能提高国有企业的创新水平。上述结果意味着,“一带一路”倡议可以从技术进步方面缓解国有企业对经济增长的拖累效应。需要注意的是,政府也应出台相关政策为非国有企业的OFDI创造机会,使其能发挥重要的补充作用。

| lnRD | 国有企业 | 非国有企业 | ||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| Treat | −0.615(−1.16) | −0.968**(−2.12) | ||

| Policy | −0.046(−0.17) | 0.828(1.17) | 0.414(1.21) | 1.212**(2.06) |

| Treat×Policy | 0.737**(2.48) | 0.481*(1.68) | 0.599*(1.85) | 0.243(0.75) |

| Constant | −5.745(−1.10) | −0.013(−0.00) | −10.224**(−2.21) | 13.220(0.85) |

| Control | Yes | Yes | Yes | Yes |

| YearD | Yes | Yes | Yes | Yes |

| IndustryD | Yes | Yes | ||

| FE | No | Yes | No | Yes |

| N | 2 992 | 2 992 | 3 725 | 3 725 |

| Adj-R2 | 0.541 | 0.113 | 0.518 | 0.066 |

(三)不同资本密集度的分样本分析。表7汇报了“一带一路”倡议对中国不同资本密集度企业创新水平的影响⑧。第(1)至(2)列为“一带一路”倡议影响资本密集型企业创新水平的估计结果,可以看出,不管有没有控制企业固定效应,我们关心的交互项系数至少在5%的水平上显著为正,这充分说明,“一带一路”倡议可以显著地提高资本密集型企业的创新水平。而在非资本密集型企业的估计结果中,交互项系数均没有达到10%的显著性水平,这表明,“一带一路”倡议对非资本密集型企业的创新影响并不显著。对于发展中国家而言,产业升级是通过资本密集型部门的资本质量不断提升实现的(殷德生,2012),上述结果意味着,“一带一路”倡议不仅可以提升企业的创新能力,而且可能通过对资本密集型企业创新水平的激励效应进一步助力中国产业升级。

| lnRD | 资本密集型企业 | 非资本密集型企业 | ||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| Treat | −1.060**(−2.25) | −0.402(−1.37) | ||

| Policy | 0.350(1.25) | 1.443**(2.07) | 0.316(1.21) | 1.248(1.25) |

| Treat×Policy | 0.775***(2.93) | 0.568**(2.19) | 0.282(1.06) | 0.139(0.55) |

| Constant | −8.748**(−1.99) | 3.381(0.29) | −8.515***(−3.26) | −2.494(−0.28) |

| Control | Yes | Yes | Yes | Yes |

| YearD | Yes | Yes | Yes | Yes |

| IndustryD | Yes | Yes | ||

| FE | No | Yes | No | Yes |

| N | 3 099 | 3 099 | 3 633 | 3 633 |

| Adj-R2 | 0.531 | 0.092 | 0.542 | 0.081 |

七、结论与启示

“一带一路”倡议担负着寻求经济增长之道和实现全球化再平衡等重要使命,科技创新与技术进步是经济增长的重要引擎,研究“一带一路”倡议对中国企业创新的影响效应极具现实意义。本文以2015年3月国家发改委联合外交部、商务部颁布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》为切入点,利用2012—2017年中国上市公司数据,并基于双重差分模型经验研究了“一带一路”倡议对企业创新的影响效应。研究发现,相较于非重点影响省(市、自治区)的企业,“一带一路”倡议显著地提高了重点影响省(市、自治区)企业的创新水平,该结论通过了一系列的稳健性检验。进一步地,我们从对外直接投资和环境不确定性视角考察了“一带一路”倡议影响中国企业创新的作用路径,结果显示,“一带一路”倡议对中国企业创新的促进效应严重依赖于企业的对外直接投资,而环境不确定性对“一带一路”倡议与企业创新的中介效应并不明显。此外,我们还基于企业规模、所有制类别及资本密集度进行了分样本回归,结果显示:“一带一路”倡议对大型企业、国有企业和资本密集型企业的创新激励效应尤为突出。这意味着,“一带一路”倡议不仅可以缓解国有企业对经济增长的拖累效应,而且可以从技术创新层面助力中国产业升级及价值链攀升。

本文不仅补充了“一带一路”倡议与企业创新的相关研究,而且为“一带一路”倡议的理论研究提供了一个新的微观视角。与此同时,也给企业和政府提供了以下几点启示:

首先,本文的中介效应检验表明,对外直接投资是“一带一路”倡议影响中国企业创新的重要路径,因此,国家应在《愿景与行动》的框架下继续深化双边和多边贸易策略,完善国内金融和产业政策,为中国企业的对外直接投资保驾护航。此外,中介效应检验亦表明,“一带一路”倡议下,中国企业“走出去”并没有面临着过于不利的外部不确定性,且从企业创新角度看,“一带一路”背景下的外部不确定性至少不会产生负向效应。因此,在这样的政策红利下,中国企业,特别是发展遇到瓶颈的大型传统企业应该坚定“走出去”战略,一方面可以将国内部分传统产业或边际产业的富余产能转移到更低梯度的发展中国家,实现“腾笼换鸟”战略,另一方面可以整合国外资源为我所用,利用研发资源共享、战略技术联盟和研发人才合作等手段进一步开展创新研发活动,反补“一带一路”倡议的经济效应。

其次,本文分样本回归结果表明,“一带一路”倡议虽然显著地提高了大型企业、国有企业及资本密集型企业的创新水平,但对中小企业、非国有企业及非资本密集型企业的创新激励效应并不明显。因此,国家应制定并出台与“一带一路”倡议相匹配的扶持政策,以鼓励中小企业、非国有企业和劳动密集型企业对外直接投资,提高研发创新投入,为中国产业结构调整与升级助力。

本文不足之处及未来研究展望:其一,本文结论显示OFDI是“一带一路”倡议促进中国企业创新的重要机制,但Sobel检验结果显示这不是唯一的;其二,创新是产业升级的关键,“一带一路”倡议在促进中国企业创新之后是否会进一步地助力中国产业升级?囿于篇幅和研究主题,我们对以上两点未做深入探讨,这既是本文的研究不足,也是未来的研究方向。

① 从现有文献看,关于大企业与技术创新的研究可以分为三个流派:第一类是熊彼特流派,认为大企业相比小企业更有创新积极性;第二类是以阿罗为代表的反对熊彼特流派,认为小企业更有创新潜力;第三类是以曼斯菲尔德为代表的倒U形流派,认为企业规模和企业创新水平之间存在倒U形关系。

② 具体包括新疆、陕西、甘肃、宁夏、青海、内蒙古西北6省(自治区),黑龙江、吉林、辽宁东北3省,广西、云南、西藏西南3省(自治区),上海、福建、广东、浙江、海南沿海5省(市)以及内陆地区重庆。

③ 包括上海、北京、江苏、安徽、福建、广东、天津、湖北和浙江。

④ 中国专利数量分为三类:发明、实用新型和外观设计,本文采用的专利申请数量是指三种专利申请数量之和。

⑤ 限于文章篇幅,统计描述结果未列示,备索。

⑥ 限于文章篇幅,本文没有列出稳健性测试部分的检验图表,如有需要,可向作者索要。

⑦ 我们以资产总额自然对数(Size)的均值对企业规模进行划分,大于均值的定义为大型企业,小于均值的定义为中小型企业。

⑧ 我们以企业资产总额/企业员工总数的自然对数定义企业资本密集度(KL),并以KL的样本均值为临界点,KL大于均值的样本视为资本密集型企业,KL小于均值的样本视为非资本密集型企业。

| [1] | 陈胜蓝, 刘晓玲. 公司投资如何响应" 一带一路”倡议? ——基于准自然实验的经验研究[J]. 财经研究, 2018(4): 20–33. |

| [2] | 高良谋, 李宇. 企业规模与技术创新倒U关系的形成机制与动态拓展[J]. 管理世界, 2009(8): 113–123. |

| [3] | 刘瑞明, 石磊. 国有企业的双重效率损失与经济增长[J]. 经济研究, 2010(1): 127–137. DOI:10.3969/j.issn.1674-8638.2010.01.026 |

| [4] | 毛其淋, 许家云. 中国企业对外直接投资是否促进了企业创新[J]. 世界经济, 2014(8): 98–125. |

| [5] | 潘彬, 金雯雯. 货币政策对民间借贷利率的作用机制与实施效果[J]. 经济研究, 2017(8): 78–93. DOI:10.3969/j.issn.1672-5719.2017.08.074 |

| [6] | 申慧慧, 于鹏, 吴联生. 国有股权、环境不确定性与投资效率[J]. 经济研究, 2012(7): 113–126. |

| [7] | 王桂军, 曹平. " 营改增”对制造业企业自主创新的影响——兼议制造业企业的技术引进[J]. 财经研究, 2018(3): 4–19. |

| [8] | 温忠麟, 张雷, 候杰泰, 等. 中介效应检验程序及其应用[J]. 心理学报, 2004(5): 614–620. |

| [9] | 袁建国, 程晨, 后青松. 环境不确定性与企业技术创新——基于中国上市公司的实证研究[J]. 管理评论, 2015(10): 60–69. |

| [10] | 袁建国, 胡明生, 唐庆. 营改增对企业技术创新的激励效应[J]. 税务研究, 2018(3): 44–50. |

| [11] | 赵宸宇, 李雪松. 对外直接投资与企业技术创新——基于中国上市公司微观数据的实证研究[J]. 国际贸易问题, 2017(6): 105–117. |

| [12] | 赵伟, 古广东, 何元庆. 外向FDI与中国技术进步: 机理分析与尝试性实证[J]. 管理世界, 2006(7): 53–60. |

| [13] | Acemoglu D, Johnson S, Robinson J A. The colonial origins of comparative development: An empirical investigation[J]. The American Economic Review, 2001, 91(5): 1369–1401. DOI:10.1257/aer.91.5.1369 |

| [14] | Brandt L, Hsieh C T, Zhu X D. Growth and structural transformation in China[A]. Brandt L, Rawski T G. China’s great economic transformation[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. |

| [15] | Caggese A. Entrepreneurial risk, investment and innovation[J]. Journal of Financial Economics, 2012, 106(2): 287–307. DOI:10.1016/j.jfineco.2012.05.009 |

| [16] | Cheng L K, Kwan Y K. What are the determinants of the location of foreign direct investment? The Chinese experience[J]. Journal of International Economics, 2000, 51(2): 379–400. DOI:10.1016/S0022-1996(99)00032-X |

| [17] | Du J L, Zhang Y F. Does One Belt One Road initiative promote Chinese overseas direct investment?[J]. China Economic Review, 2018, 47: 189–205. DOI:10.1016/j.chieco.2017.05.010 |

| [18] | Duranton G, Morrow P M, Turner M A. Roads and trade: Evidence from the US[J]. The Review of Economic Studies, 2014, 81(2): 681–724. DOI:10.1093/restud/rdt039 |

| [19] | Heckman J J, Ichimura H, Todd P E. Matching as an econometric evaluation estimator: Evidence from evaluating a job training programme[J]. The Review of Economic Studies, 1997, 64(4): 605–654. DOI:10.2307/2971733 |

| [20] | Hsu P H, Tian X, Xu Y. Financial development and innovation: Cross-country evidence[J]. Journal of Financial Economics, 2014, 112(1): 116–135. DOI:10.1016/j.jfineco.2013.12.002 |

| [21] | Humphrey J, Schmitz H. Governance and upgrading: Linking industrial cluster and global value chain research[R]. IDS Working Paper, No. 120, 2000. |

| [22] | Kerr W R, Nanda R. Democratizing entry: Banking deregulations, financing constraints, and entrepreneurship[J]. Journal of Financial Economics, 2009, 94(1): 124–149. DOI:10.1016/j.jfineco.2008.12.003 |

| [23] | MacKinnon D P, Lockwood C M, Hoffman J M, et al. A comparison of methods to test mediation and other intervening variable effects[J]. Psychological Methods, 2002, 7(1): 83–104. DOI:10.1037/1082-989X.7.1.83 |