2019第45卷第1期

一、引 言

《上海日报》的一个抽样调查显示,80%的母亲不愿意把女儿嫁给一个没有住房的男性;5i5j.com对中国北京、上海和天津等8个城市中年母亲的调查显示,平均只有18%的受访者表示同意租房,这些调查说明住房不仅仅承载居住价值。居民拥有住房的数量严重超过了“居住需求”,邵书峰(2013)发现,农村中农户的住房投资较大但使用率较低,很多作为储藏使用或者空置。Sargeson(2002)也发现,农村地区存在强烈的“建房热”现象,农村的住房自有率超过99%。贺雪峰(2009)认为,建房是农村结婚的首要条件,这导致了大量的住房建设。人们一般认为,男方家庭比女方家庭更有责任为新婚夫妇提供住房,或者至少应负担住房费用的大头,余丽甜和连洪泉(2017)利用CFPS的数据发现,未婚男性家庭可能需要在婚礼之前储蓄更多,间接证明了这一点。有研究认为这主要是因为男方家庭需要感谢女方家庭对新娘的养育之恩(Zhang和Chan,1999),尽管女方家庭有时会负担一部分的住房支出,但是一般而言,男方家庭会负担大部分的住房费用。

婚姻市场上男性承担了非常大的购房责任,虽然社会舆论广泛关注这个现象,然而很少有文献对这个现象进行深层次的经济学解释。Wei和Zhang(2011)、Wei等(2012)以及Du和Wei(2013)从人口性别比失衡的角度对高房价以及高储蓄率进行了解释。然而,由“一孩半政策”导致的人口性别比失衡主要发生在经济落后地区,而房价上涨则主要发生在经济发达地区,陈斌开等(2014)也指出,人口性别比失衡主要发生在农村,而住房市场却在城市,考虑到第六次人口普查数据的人口性别比数据无法与以往几次的普查数据对应,本文以第五次人口普查数据为例,城市地区15—19岁人口的性别比只有97.17,而乡村地区15—19岁人口性别比为109.59。因此,人口性别比失衡并不能很好地解释婚姻市场上男性为何相对于女性承担了较大的购房责任,进而也不能很好地解释城市房价上涨。

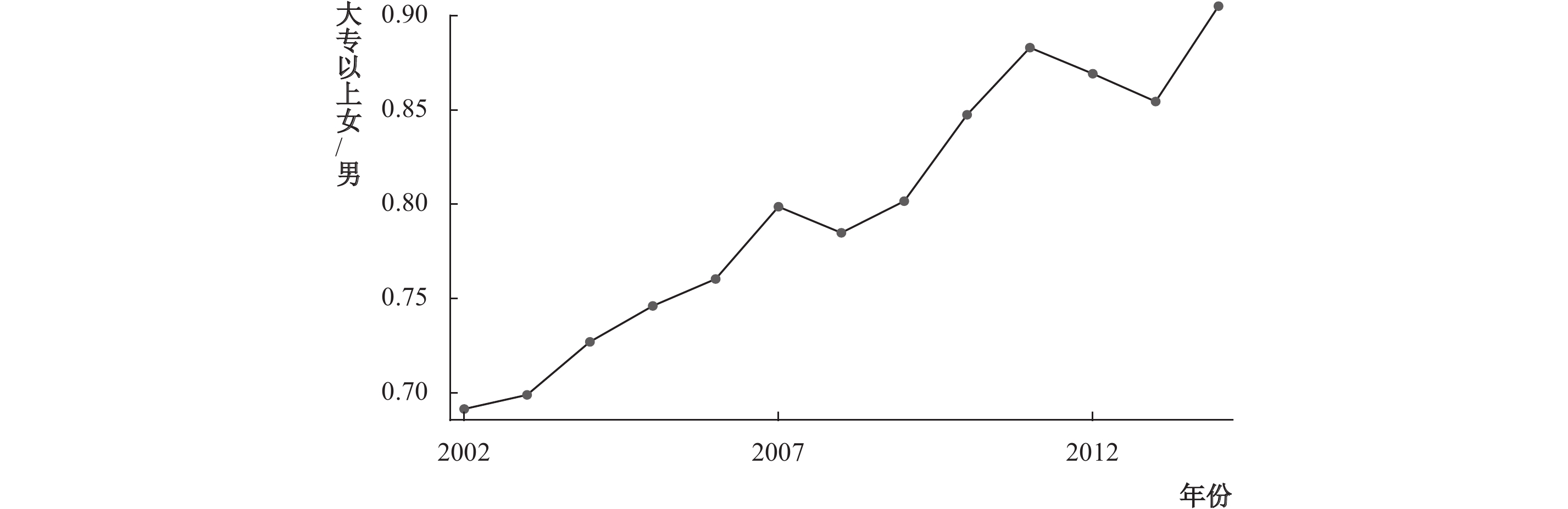

本文注意到,中国婚姻市场除了适婚人口性别比的重度失衡之外,还出现了另外一个非常重要的现象,即女性教育水平相对于男性出现了大幅度的提高,并且这种现象在城市更为显著。中国从1999年开始急剧扩大高等教育规模,使年轻人口的受教育水平迅速提高,高校扩招中也出现了一个非常值得关注的现象,即女性在高等教育人口中的占比迅速提升,这使得女性受教育水平的提高速度远快于男性。如图1所示,6岁及以上、大专及以上女性人口与男性人口比值从2002年的0.69上升到2014年的0.90,在短时间内高等教育市场的性别结构发生如此大的变化必然会对其他领域产生非常重要的影响。

|

| 图 1 6岁以上大专及以上女性人口与男性人口比的变化趋势 数据来源:国家统计局抽样调查汇总数据。 |

Becker(1973,1981)认为,由于结婚后男女双方在家庭内部的收益分配通常是依据习俗而定,可能偏离各自在市场上能够得到的“均衡价格”,那么在市场上占据优势的一方就可能在婚前将这些“差价”通过一次性彩礼或嫁妆的形式收取过来。因此,根据Becker的理论,当女性的相对教育水平大幅度上升后,男性与女性在婚前的讨价还价能力和婚后的婚姻收益分配会出现不一致的情况,随着高等教育市场中性别比例(女/男)的持续改善,在婚姻匹配中男性可能会通过购房或者其他的资产形式来对女性教育水平的提高进行补偿。

本文提出的假说为Wei等(2012)研究文献提供了补充,并且避免他们文中的一个主要缺陷,即人口性别比失衡主要发生在经济落后地区而房价上涨却主要发生在经济发达地区。高等教育性别比改善导致的购房“补偿效应”与适婚人口性别比失衡导致的购房“竞标赛效应”共同影响了男性为结婚而购房的压力,如果只强调人口性别比失衡导致的购房“竞标赛效应”无法解释很多购房现象,比如在北京、上海等一线城市人口性别比失衡不太严重,但这些地区的男性购房压力相对于女性依然很大。

本文将教育市场的性别结构变化和住房市场联系起来,提出教育市场的变化导致了婚姻匹配结构的变化,高等教育扩招与计划生育导致了女性相对教育水平的大幅提高,这引发了婚姻匹配中男性对女性的补偿性购房动机。这不仅拓展了中国居民购房动机的研究,也丰富了婚姻市场的研究。本文提供了一系列的证据来检验本文提出的观点:首先,家庭层面的数据为本文提出的理论机制提供了检验,结果显示,夫妻教育水平差距越大或妻子教育水平相对较高的家庭更有可能购房而非租房,这个结论在控制了地区未婚人口性别比、家庭收入、丈夫是否独生子女以及诸多虚拟变量后依然成立。考虑到城市级别数据的缺乏,本文使用省级面板数据进行了检验,使用大专以上女性数量与男性数量之比来衡量高等教育性别比,结果显示高等教育性别比对房价具有显著的正面影响。

本文的结构如下:第二部分回顾了相关文献;第三部分建立了一个婚姻收益分配模型;第四部分使用微观调查数据对本文的主要机制进行检验;第五部分考察高等教育性别比的改善引发的微观购房动机是否促进了房价上涨;第六部分对全文进行总结。

二、文献回顾

与本文相关的文献主要集中在住房市场、婚姻市场以及教育市场等方面。下文将主要从婚姻市场如何影响住房市场和教育市场如何影响婚姻市场两个方面进行文献回顾。

现有文献更多地关注住房的居住价值和投资价值(Mankiw和Weil,1989;Case和Shiller,1989;陈斌开等2012;徐建玮等2012;高波等;2013;陆铭等,2014;刘学良等,2016)。当然,也有一些颇具创新意义的文献研究了婚姻匹配现象对房价的影响。虽然诸多文献讨论了性别比失衡对婚姻市场的影响(Angrist,2002;Edlund,2008),但他们都没有把这种影响拓展到住房市场,没有把婚姻市场的特征变化与房价联系起来,Wei和Zhang(2011)以及Wei等(2012)做了开创性的分析工作,他们认为住房是一种地位性商品,可以增加未婚男性在婚姻市场上的竞争力。他们的研究以房价作为中间机制,即住房才是婚姻市场竞争力的表现,但是部分学者对此提出了质疑,认为该文并没有建立性别比与房价之间的逻辑链条,因为性别比失衡主要发生在农村而住房市场却在城市(陈斌开等,2014;范子英和刘甲炎,2015)。方丽和田传浩(2016)则把广泛应用于保险市场(Rothschild和Stiglitz,1976)、二手车市场(Akerlof,1970)以及劳动力市场(Spence,1973)的信息不对称理论应用到住房市场与婚姻匹配中。

Becker是使用经济学工具分析婚姻市场的先驱。Becker(1981)认为,由于双方结婚以后在家庭内部的收益分配通常是依据习俗而定,这可能会偏离各自在市场上能够得到的“价格”,那么在市场上占据优势的一方就可能在婚前将这些“差价”一次性通过彩礼或嫁妆的形式收取过来,尤其是在适婚人口性别比失衡的情况下,男性群体为了争夺稀缺的女性会逐渐抬高彩礼的数量,在所有男性特征相同的情况下,彩礼的均衡数量会一直提高到男性在结婚和保持单身之间无差别。Becker的这个观点为本文把住房代入到婚姻匹配中提供了启发,在农业社会中,女性出嫁后女性的父母会遭受损失,因此这种一次性的转移支付会通过彩礼的形式表现出来,而在现代社会中,这种一次性转移支付更多地由男性家庭直接转让给女性,男性承担更大的购房责任就是其中一个可供选择的办法。一些文献也从各个角度强调婚姻匹配过程中资产转让的重要性,比如Zhang和Chan(1999)创新性地提出了嫁妆对女性婚姻福利的重要作用,他们的研究丰富了婚姻匹配过程中资产转让的形式以及作用。其他的研究还包括Cheung(1972)、Cox和Jakubson(1995)。

男性与女性在婚前的讨价还价能力和婚后的婚姻收益分配不一致的程度越大,男性就越需要加大住房购买来对女性进行补偿。吴要武和刘倩(2015)指出,在高等教育的扩展过程中,教育市场的性别比结构发生了非常显著的变化,他们根据2000年和2010年的人口普查数据发现,女性接受高等教育的人数增加的更快,教育市场的性别差异在改善,男本科生的比例下降到50%,男研究生甚至下降到45%左右,女研究生在数量上已超过男性。短时间内教育市场的性别比例发生如此大的变化很大程度上可能会对婚姻市场产生重要影响,此时,根据Becker的理论,男性承担的购房压力也将越来越大。

综上所述,现有的文献似乎并没有意识到高等教育市场中的性别比例转变导致的女性相对教育水平大幅提高对住房市场的影响,而仅仅考虑了人口市场中的性别比失衡对住房市场的影响。本文首次把教育市场中的高等教育性别比例和住房市场联系起来,拓展了房价影响因素的研究范围。

三、理论分析

基于Becker(1981)的经典模型来分析住房在婚姻匹配中的补偿作用,在模型中,进入婚姻后男性和女性的婚姻产出分配主要由风俗决定,比例是固定的,而均衡的婚姻产出分配则由男性与女性的相对竞争地位决定,采取一种较为简单的建模方式建立模型。

(一)模型的基本框架。为了简化描述,假设婚姻市场上男性参与者与女性参与者都是同质的,并且婚姻的产出能够组合成一种单一的同质商品,男性和女性结婚后的婚姻产出作为收入分配给丈夫和妻子。因此,对于所有参与到婚姻市场的男性和女性,存在下面的等式:

| ${Z_{mf}} = {Z_m} + {Z_f}$ | (1) |

其中,Zmf为男性和女性进入婚姻的总产出,Zm为男性配偶从婚姻分配中得到的产出,Zf为女性配偶从婚姻分配中得到的产出。

婚姻参与者选择结婚而非单身说明从婚姻中获得的产出大于等于保持单身状态获得的产出,这主要是由于进入婚姻可以获取家庭内部分工的收益,比如男性更擅长市场活动而女性更擅长家庭活动等。因此存在下面的约束条件:

| ${Z_m} \geqslant {Z_{sm}}{\text{与}}{Z_f} \geqslant {Z_{sf}}$ | (2) |

其中,Zsm为男性保持单身的产出,Zsf为女性保持单身的产出。

男性和女性进入婚姻而产生的家庭分工收益可以用Zmf−Zsm−Zsf来衡量。假设男性分配得到的均衡婚姻产出为Zm*,女性分配得到的均衡婚姻产出为Zf*,其主要由男性和女性在婚姻市场上的竞争地位所决定。然而,诸如住房和孩子等“家庭商品”是被共同拥有的,被共同消费而非独占消费,因此很可能男性和女性分配得到的均衡婚姻产出和实际得到的婚姻产出不相等,也即Zm*≠Zm且Zf*≠Zf。

对于这种情况,Becker(1981)提出的一个可供选择的办法是:在结婚前男性与女性之间进行一次性的资产转移。假设女性婚前的讨价还价能力大于婚后的产出分配,这种资产转移的形式可以是住房或彩礼金等,由于提供更多资产转移的男性更容易找到配偶,这种竞争会把转移的资产数量增大到女性的实际婚姻收益等于均衡的婚姻收益。同理,当男性婚前的讨价还价能力大于婚后的收益分配时,女性也会进行适当的资产转移,这种转移一般称为“嫁妆”。另外,Becker认为即便资产支付给了父母而非待婚子女,也不会影响均衡的结果。

在有效的一夫一妻制的婚姻市场中,均衡状态必定是愿意结婚的男性数量和愿意结婚的女性数量相等,而如果适婚人口性别比例偏离1,则要求保持单身的人获得的收益与他们参与到婚姻市场中获得的收益是无差别的(Becker,1981)。比如当男性数量大于女性数量,全部女性结婚后仍会存在部分男性保持单身状态,在所有男性都是同质个体的情况下,这些男性之所以愿意保持单身,是因为进入婚姻和保持单身的收益是相同的,也就是说在男性过剩的情况下,女性获得了婚姻中产生的全部分工收益,婚姻收益从男性向女性重新分配。

假设男性从婚姻中获得的分工收益是Z1,女性从婚姻中获得的分工收益是Z2,在男性过剩的情况下存在下面的等式:

| ${Z_1}{\rm{ = }}{Z_m} - {Z_{sm}}{\rm{ = }}0$ | (3) |

| ${Z_2}{\rm{ = }}{Z_{mf}} - {Z_{sm}} - {Z_{sf}}$ | (4) |

式(3)和(4)对本文的分析有着至关重要的作用,Becker对这个观点进行了非常详细的分析。中国目前的婚姻市场是否出现男性过剩是式(3)和(4)成立的关键条件。国家统计局数据显示,不管是15—19岁人口的性别比还是20—24岁人口的性别比在近十年都大幅上升,且性别比例要高于100。

在一夫一妻的前提下,婚姻的总产出取决于丈夫与妻子的质量,为简化,使用教育程度来衡量男性与女性的质量,因此存在下面的等式:

| ${Z_{mf}} = A({E_m} + {E_f})$ | (5) |

其中,A衡量了婚姻中分工的规模效应,A>1可以确保进入婚姻的收益大于保持单身的收益,Em为丈夫的教育水平,Ef为妻子的教育水平。而男性和女性保持单身的产出也与其教育水平有关,对于男性而言,假设:

| ${Z_{sm}} = {E_m}$ | (6) |

根据前文得出的结论,在男性数量多于女性数量的婚姻市场中,女性进入婚姻后获得的均衡产出数量为:

| $Z_{_f}^* = A({E_m} + {E_f}) - {E_m}$ | (7) |

而由于家庭内部的商品大多数都是共同消费的,或者其他一些原因比如孩子都是跟着父亲姓等等,女性婚后实际可获得的产出分配数量为:

| ${Z_f} = \theta A({E_m} + {E_f})$ | (8) |

其中,θ代表双方结婚以后女性获得的由习俗等因素而定的在家庭内部产出分配的固定比例。如果女性均衡收益大于实际收益,男性需要在婚前进行一次性的资产转移来对竞争地位较高的女性进行补偿,Becker认为这种资产转移的数量会把男性和女性的婚姻收益提高或降低到由均衡婚配所决定的水平,因此男性对女性的补偿数量为女性的均衡收益减去女性的实际收益,即:

| $\Delta H = {E_f}(A - \theta A) + {E_m}(A - 1 - \theta A)$ | (9) |

其中,ΔH为婚前的一次性补偿的数量,补偿的形式可能为住房、彩礼、年龄或其他资产形式,这主要取决于女性及其父母对住房补偿与其他资产补偿的相对需求。在婚姻市场上,如果女性更偏好男性配偶的年龄,那么补偿的形式就可能是以年龄的方式进行补偿;而如果女性的父母更为强势,那么补偿的形式很可能是以彩礼的形式转移给女性的父母。本文想要强调的是,一方面,随着城市化的快速推进,住房在婚姻补偿中占据了至关重要的作用;另一方面,在男女共同承担购房费用的情况下,彩礼、汽车或者年龄等都可以作为男性向女性的补偿。

(二)模型的结果分析。由式(9)可知,在男性教育程度不变的情况下,女性教育程度的提高会加大婚前男性向女性的一次性资产转移数量。随着女性教育程度的提高,在住房与其他资产相对需求没有发生改变的情况下,男性需要在婚前承担更大的购房责任。

然而式(9)只说明了男性需要增加住房购买,问题在于女性是否会相应地减少住房购买数量,从而可能抵消男性提高的购买数量,以至于女性教育水平的提高并没有提高整体的住房购买数量呢?一方面,在中国由于风俗等原因,男性占据了大部分家庭产出,女性历来较少承担住房购买,因此随着女性相对教育水平的提高,住房的购买数量无从减少。另一方面,Wei和Zhang(2011)在分析人口性别比失衡对居民储蓄的影响时也遇到了类似的问题,他们的解决办法是在模型中加入了女性在婚姻家庭中的话语权,使得有女儿的家庭也不会减少储蓄量,他们的逻辑同样适合本文的分析。此外,由于婚姻契约是不完全契约,Zhang和Chan(1999)认为,女性的嫁妆可以使得新娘在其家庭中具有更强的威胁力,保证婚姻契约的有效执行,他们发现“彩礼”和“嫁妆”同时存在,提出一个女性的“嫁妆”影响女性婚后福利的机制,那么根据他们的逻辑,女性承担部分购房款同样也会影响女性的婚后福利。本文认为这个动机很可能抵消了女性减少住房购买数量的想法。

需要特别指出的,在补偿性动机的框架下,虽然人口性别比失衡也是男性承担更大购房责任的原因,然而男性承担的购房责任不会因为人口性别比失衡的加剧而增加,这说明高等教育性别比改善导致的购房“补偿效应”与人口性别比失衡导致的购房“竞标赛效应”对房价的影响机制是截然不同的。如果只强调人口性别比失衡导致的购房“竞标赛效应”会无法解释很多购房现象,比如在北京和上海等一线城市的人口性别比失衡不太严重,甚至出现女性过剩的情形下,这些地区的男性购房压力相对于女性依然很大。

(三)模型拓展的一些讨论。首先,上述模型分析没有考虑到男性与女性的年龄婚配会随着女性相对教育水平的变化而变化。如果男性与女性在婚姻市场的相对竞争地位发生了变化,那么男性与女性在年龄方面的婚姻匹配也必将发生变化,一些学者发现高学历女性并不是不结婚,而是结婚年龄推迟(Isen和Stevenson,2010)。延迟结婚的目的在于寻求更好的配偶,男性将面临更大的婚姻竞争压力,要么选择加大住房购买或者提高自身其他方面的质量,要么只能在更小的范围内选择配偶,因此,女性相对于男性结婚年龄的延迟进一步加剧了婚姻市场的竞争。

其次,上述模型没有考虑到女性进入婚姻对工作的影响会随着女性教育水平的变化而变化。吴要武和刘倩(2015)根据2000年、2005年以及2010年的人口普查数据得出,女研究生结婚率的下降速度远高于男研究生;女性一旦进入婚姻将会影响工作,女性教育水平的提高使得其从婚姻中获得的分工收益减少(Härkönen和Dronkers,2006),会激励那些接受了高等教育的女性参与劳动力市场甚至占据那些竞争激烈的工作岗位,这限制了她们投入家庭的时间。从一定意义上说,那些接受了高等教育的“剩女”,大多是劳动力市场上的成功者(Bertrand等,2010),因此部分高等教育女性退出婚姻市场是理性选择,因为他们从婚姻中获得的分工收益较少。

上述两个机制虽然是通过加剧“意愿结婚人口”的性别比失衡来影响婚姻竞争从而提高男性为结婚而购房的压力,但均会增强男性对女性的补偿性购房动机。首先,女性延迟结婚是因为特定年龄段的男性无法给予足够的补偿,从而女性只能寻求年龄上的补偿;其次,女性保持单身也是因为男性不能够给予女性为了家庭而牺牲工作的补偿。随着女性相对教育水平的提高,女性保持单身或延迟结婚的概率增加,此时男性必须给予更大的补偿才能把意愿单身或延迟结婚的女性吸引到婚姻市场上来。

四、补偿性购房动机的检验:家庭层面的证据

本文借鉴Wei等(2012)的研究方法,使用微观调查数据对本文提出的机制进行检验。本文观点的核心在于男性会购买住房来补偿女性不断提高的教育水平,如果这个观点是正确的,那么在住房和妻子相对教育水平之间必定存在相关关系,表现为已婚家庭中妻子的相对教育水平越高,更有可能选择购房或者购房面积越大。然而妻子相对教育水平越高家庭的收入可能也会越高,因此需要排除妻子相对教育水平通过收入影响购房行为的机制。

需要特别说明的是,这部分机制检验的目的是“不能证伪”而非“证实”,这主要是由于相关数据的缺乏,我们无法得到直接的证据,而只能通过一些替代的证据来考察这些证据是否能够证伪本文提出的机制。换句话说,下文实证分析的目的是提供“不能证伪”补偿性购房动机的证据,而非提供“证实”补偿性购房动机的证据,也许下文的回归结果可以有其他的解释,但至少其没有与补偿性购房动机相悖。

(一)数据与变量选取。目前能够满足本文研究目的的大样本数据库只有2000年普查数据的部分样本数据和2005年的1%人口抽样调查数据,虽然数据时效性较差,但对于某些问题的分析依然具有不可替代性,比如陆铭等(2014)使用该数据库研究了城市化对房价的影响,吴要武和刘倩(2015)使用该数据库研究了高校扩招对婚姻市场的影响;此外,机制检验的目的在于证伪机制的存在性而非得出某方面的政策结论,因此时效性较差的数据不会显著影响本文结论的可靠性。本文在下面的分析中使用2005年的数据,为了缓解数据陈旧的缺点,本文将把样本限制为丈夫出生于1975年之后。该数据库中,居民住房来源包含了自建住房、购买商品房、购买经济适用房、购买原公有住房、租用公有住房以及租用商品房,本文把前四个概括为购房,把后两个概括为租房,形成0和1变量;教育水平包含了未上过学、小学、初中、高中、大专、本科以及研究生以上,分为赋值为1到7。

为了直接考察均衡状态下住房与夫妻教育水平差距的关系,本文把样本限制为已婚家庭样本。选择的被解释变量是“是否购房”,购房=1,租房=0,核心解释变量是夫妻教育水平差。控制变量从下面几个方面来选取:(1)地区未婚人口性别比:使用2005年该地区未婚女性数量除以未婚男性数量得出;(2)家庭收入:包含妻子的收入和丈夫的收入;(3)丈夫是否独生:丈夫独生为1,非独生为0,这个变量可以衡量父母的资助情况;(4)个体特征的固定效应:丈夫年龄、省份以及居住地级别,此外本文还加入了妻子收入占比分组的虚拟变量,把妻子收入占比分为5个组,这可以缓解妻子相对教育水平通过妻子收入影响购房行为的可能性。

(二)基准回归结果

下文采用logit模型进行回归,具体回归结果见表1。(1)列只包含了夫妻教育水平差,结果显示回归系数为负且在1%的水平上显著,这说明在已婚家庭中,妻子的教育水平高于丈夫越多,该家庭越可能购房而不是租房,这验证了本文提出的观点,男性会对女性的教育水平提高进行补偿。当然,只包含核心解释变量可能会使得模型存在严重的内生性问题,因此需要加入其他的控制变量,(2)列加入地区未婚人口性别比等控制变量,夫妻教育水平差的系数依然为负,并且地区未婚人口性别比的系数也为负且在1%的水平上显著,说明性别比越失衡,婚姻市场竞争越激烈,该地区的家庭越可能购房,这与Wei等(2012)的结论是相同的。

| 被解释变量:租=0,购=1 | (1) | (2) | (3) | (4) |

| 丈夫教育-妻子教育 | −0.129***(0.0238) | −0.129***(0.0240) | ||

| 地区高等教育性别比(男/女) | −21.11***(1.772) | −22.96***(1.794) | ||

| (2005年省份) | ||||

| 其他控制变量 | N | Y | N | Y |

| 固定效应 | Y | Y | Y | Y |

| Pseudo R2 | 0.2718 | 0.2770 | 0.2709 | 0.2761 |

| 样本量 | 29,475 | 29,475 | 29,475 | 29,475 |

| 注:(1)*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著;(2)括号内为标准误。 | ||||

由于模型(1)和(2)存在内生性,购房行为的选择也会改变男性寻求女性配偶的质量,系数的绝对值可能偏大,因此本文使用省份的高等教育性别比作为解释变量,这可以用来衡量一个地区男女教育水平的差距进而决定了该地区家庭夫妻教育水平的平均差距,而地区男女教育水平差距主要是由该地区的文化观念决定的,因此在某种程度上该变量相对于个体的购房行为是外生的。本文选择2005年省份的高等教育性别比,数据来源于国家统计局抽样调查的汇总数据。(3)和(4)列即为回归结果,(3)列只包含了省份高等教育性别比,结果显示核心解释变量在1%的水平上显著,高等教育性别比的回归系数绝对值远大于(1)列中夫妻教育水平差距的回归系数绝对值,这主要是因为二者的计算单位不同。(4)列加入了地区未婚人口性别比、家庭收入以及丈夫是否独生的控制变量,高等教育性别比的回归系数符号和显著性依然符合预期,并且系数的大小并没有发生明显的变化,此外,家庭收入和丈夫是否独生的系数为正,说明家庭收入越高,越可能购房而不是租房,丈夫为独生子的家庭更有可能购房,这与常识相符合。最后,本文还从变量选择以及样本选择等角度进行了稳健性检验,由于篇幅限制并没有报告相应的回归结果。①

总的来说,表1的实证结果没有证伪本文提出的观点,即男性会使用住房对高教育水平的女性进行补偿,住房可以用来平衡男性与女性婚姻竞争地位和婚后收益分配的不匹配,这可以改变购房行为。

(三)假说的进一步检验。由于无法计算家庭住房由男方和女方承担的具体比例,上文的分析只从侧面考察了回归结果是否能够“证伪”本文提出的假说。一般认为,婚姻中男方承担更大的购房责任,然而这个观点缺乏严格的计量经济学检验,下面将基于婚前购房的性别差异来验证这一传统的观点,以进一步验证本文观点的可靠性。考察婚前购房的性别差异能够在一定程度上缓解上文实证分析中丈夫与妻子承担购房款比例的变化对结果的影响。

同样,在下面的分析中使用1%抽样调查数据,本文将把样本限制为出生于1975年之后;此外,为了避免与父母购房产生混淆,本文只选择户主的样本;最后,婚后的住房无法计算男女双方购房支出的比例,因此只对未婚人口进行分析。控制变量选择:其他特征也会影响购房行为,本文控制了收入水平和教育水平,另外还考虑到子女购房父母一般会给予资助,然而无法获得已为户主人口的父母收入状况,但抽样调查数据库中有是否独生的指标。下文还设置了个体特征的固定效应:出生年份、省份以及居住地级别。

具体的回归结果见表2。(1)列的被解释变量是购房面积,性别的回归系数为6.250,在1%的水平上显著,这说明未婚男性比未婚女性的购房面积平均高出6.25平方米,虽然6.25平方米看起来不大,但考虑到这是对已购房男性与已购房女性的比较,足以说明未婚男性与未婚女性购房行为的差异;(2)列的被解释变量是0和1变量(租=0,购=1),因此采用logit模型进行回归,结果显示回归系数为0.508,这说明未婚男性购房的可能性更大,回归系数经过概率转换,未婚男性购买住房的概率是未婚女性的1.66倍,这个结果同样没有证伪补偿性购房动机的存在性。

| (1) | (2) | |

| 购房面积 | 租=0,购=1 | |

| OLS | Logit | |

| 性别(女=0,男=1) | 6.250***(1.700) | 0.508***(0.0427) |

| 其他控制变量 | Y | Y |

| 固定效应 | Y | Y |

| R2 | 0.066 | 0.272 |

| 样本量 | 5 647 | 20 443 |

| 注:(1)*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著;(2)括号内为准误。 | ||

五、高等教育性别比改善与房价上涨:省级层面的证据

上文的分析检验了补偿性购房动机的存在性,那么高等教育性别比转变导致的女性相对教育水平大幅提高是否促进了宏观的房价上涨?下面将详细回答这个问题。

(一)数据与变量选取。本文使用的是中国2002—2014年省级面板数据,如果不考虑数据可得性问题,城市面板数据包含的信息更多,使用城市面板数据来分析得出的结果更加可靠,然而不管是35个大中城市还是70个大中城市均存在某些变量缺失值较多或者相关数据不可得的问题。因此,为了保证数据可获得性,本文采用省级面板数据,存在个别缺失值,使用插值法进行补全。数据来源于国家统计局、《中国统计年鉴》、《中国教育统计年鉴》、《中国人口与就业统计年鉴》和中经网统计数据库等。

本文所选择的被解释变量为商品房平均销售价格,用商品房销售额除以商品房销售面积来计算,数据来源于中经网统计数据库。本文选择的核心解释变量为:(1)高等教育性别比,考虑到数据的可得性,本文以6岁以上大专及以上女性人口除以男性人口来衡量,虽然统计年鉴中的样本为6岁以上,但考虑到高等教育扩招是从1999年开始,本文选择的变量衡量方式能够反映婚姻市场中适婚人口的特征;(2)未婚人口性别比,本文以15岁及以上未婚人口性别比(女/男)来衡量,这可以反映婚姻市场未婚人口配对的可能性,如果比值小于1,就说明会存在某些男性无法成功找到结婚伴侣。数据来源于国家统计局历年抽样调查的汇总数据,其中2005年为1%人口抽样调查样本数据,其他年份为1‰人口抽样调查样本数据,2010年为人口普查数据。除上述关注的变量外,还需要引入其他的控制变量,包括人均可支配收入、人口抚养比、人均绿化、人均教育经费以及平均家庭规模等等。

(二)基准回归结果。在处理面板数据时,使用固定效应模型还是随机效应模型是一个最基本的问题,为此需要进行固定效应和随机效应识别的Hausman检验,各个模型均强烈拒绝原假设,认为应该使用固定效应模型,因此下文只报告了固定效应方法的回归结果。具体的回归结果见表3。(1)列只加入了高等教育性别比作为解释变量,结果显示其回归系数为正且在1%的水平上显著,完全符合本文的预期,高等教育性别比对房价有显著的正面影响,当然在没有加入其他控制变量的情况下,回归系数也可能捕捉到其他变量对房价的影响,因此系数偏大。为了与Wei等(2012)进行比较,(2)列把未婚人口性别比代入到回归方程之中,高等教育性别比的系数增大且依然在1%的水平上显著。此外,未婚人口性别比的系数为负说明女性相对于男性的数量越少房价越高,这与Wei等(2012)的结果一致。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 高等教育性别比(女/男) | 1.369*** (0.128) |

2.172*** (0.162) |

0.474** (0.196) |

0.524*** (0.116) |

| 未婚人口性别比(女/男) | −2.664*** (0.365) |

−0.007

(0.171) |

−0.367*** (0.102) |

|

| 其他控制变量 | N | N | Y | Y |

| 省份固定效应 | Y | Y | Y | Y |

| R2 | 0.590 | 0.642 | 0.954 | 0.925 |

| 样本量 | 403 | 403 | 403 | 403 |

| 注:(1)*、**、***分别表示在10%、5%、1%的水平上显著;(2)括号内为标准误。 | ||||

(3)列加入了其他控制变量后,高等教育性别比的系数虽然在5%的水平上显著,但系数减小了,出乎意料的是未婚人口性别比的系数不再显著,这明显与现有文献的结论不一致。当然未婚人口性别比不显著也可能是因为使用了省级面板数据的缘故,省级面板数据中不同的解释变量不可避免地存在共线性问题,变量之间的共线性会使回归系数很不稳定。其他控制变量中,人均可支配收入和人均教育经费的系数为正且显著性较高,完全符合预期;人口抚养比与平均家庭规模的系数为负且显著也符合本文的预期,而人均绿化面积的回归系数不仅统计上不显著,系数符号也不稳定,这主要是因为人均绿化面积与其他变量存在较大程度的相关性。(4)列的被解释变量是人均商品房销售面积,高等教育性别比的系数为正且在1%的水平上显著,这说明高等教育性别比的改善提高了住房需求,这在宏观上佐证了高等教育性别比的变化会影响住房需求,从而导致了房价上涨。

总体而言,基准回归结果证实了本文提出的观点:高等教育性别比改善导致的女性相对教育水平提高触发了男性对女性的补偿性购房动机,这会导致房价上涨。然而回归结果与Wei等(2012)的结果存在较大的差异,他们认为人口性别比失衡可以解释30%—48%的房价上涨。本文认为这种差异主要有以下两个原因:(1)他们文章中使用的人口性别比是由普查数据倒推而来,没有考虑人口在不同省份之间的流动;(2)他们文章中使用了较少的控制变量,这减弱了不同变量之间的共线性问题,使得回归系数更加稳定,但这种做法也可能导致回归模型存在较为严重的遗漏变量问题。事实上,女性相对教育水平的提高与女性相对数量的减少是婚姻市场的两面,如果只强调未婚人口性别比失衡导致的购房“竞标赛效应”会无法解释很多购房现象。

(三)稳健性检验以及遗漏变量问题的进一步讨论。住房制度改革以来,我国的房价以及其他经济特征发生了巨大变化,具有强烈的时段性特征,并且高等教育性别比的变化对房价的影响在不同的地区可能也存在较大的差异,因此本文对时间与地区子样本分别进行回归。选择的时段子样本分别为:2002—2010年及2011—2014年,主要以固定效应方法进行估计,高等教育性别比的回归系数在2002—2010年比基准结果大,在2011—2014年比基准结果小,这主要是因为2011—2014年金融因素对房价的影响更大,此时居民购房的最主要动机不再是为结婚而买房而是投资性购房。需要着重强调的是,未婚人口性别比在五个回归中有四个系数不显著,只有2011—2014年的样本在10%的水平上显著,这里再次出现了与Wei等(2012)的结论不一致的情况,证实了其他文献对他们文中机制的质疑(回归结果略)。

此外,虽然上文的实证分析控制了省份的固定效应,但考虑到高等教育性别比的变异性较小,其与诸多变量存在相关关系,上文的回归模型依然不可避免地存在遗漏变量问题,因而回归系数可能存在偏误。解决遗漏变量问题的方法主要有两种:一是加入更多的控制变量,二是使用工具变量方法进行估计。因此,为了缓解遗漏变量的影响,本文进一步加入了产业结构(以第二产业与第三产业的比值衡量)和大专以上人口占比的控制变量,结果显示,高等教育性别比的回归系数依然为正且在5%的水平上显著,并且系数的大小没有发生太大的变化,这说明本文模型遗漏变量的问题并不严重。最后,使用高等教育性别比的滞后项作为工具变量,二阶段的回归结果显示,高等教育性别比的回归系数变小,这说明上文的回归模型确实存在一定的遗漏变量问题,但工具变量回归的系数依然在10%的水平上显著,这说明高等教育性别比对房价的影响依然稳健。②

六、总 结

21世纪以来,婚姻市场出现了两个非常重要的现象,一是适婚人口性别比的重度失衡,二是女性相对于男性教育程度的大幅度提高,其中第二个现象在城市更为显著。本文主要关注第二个现象对住房市场的影响,发现住房不仅存在居住价值还存在补偿价值,提出了一种新的购房动机:由于婚姻收益分配机制的不灵活,男性与女性在婚前的讨价还价能力和婚后的婚姻收益分配不一致,随着高等教育性别比例(女/男)的持续改善,在婚姻匹配中男性会通过购房对女性教育水平的提高进行补偿。

家庭层面以及省级层面的数据验证了本文提出的理论机制。家庭层面的回归结果显示,妻子相对于丈夫教育水平较高的家庭更有可能购房而非租房,这个结论在控制了地区未婚人口性别比、家庭收入、丈夫是否独生子女以及诸多变量后依然成立,这并没有证伪本文理论模型提出的观点:由于婚姻收益分配机制的不灵活,在婚姻匹配中男性会通过购房来对女性教育水平的提高进行补偿。既然男性需要对女性教育水平的提高进行补偿,那么就有必要考察一般均衡情况下,中国高等教育性别比持续改善与房价上涨的关系,考虑到城市级别数据的缺乏,本文使用省级面板数据进行了检验,结果显示,高等教育性别比显著促进了房价上涨。本文拓展了婚姻市场影响房价的研究,现有文献忽视了婚姻市场中出现的一个重要现象,即女性相对于男性教育程度的大幅度提高,这种结构性的变化促发了男性的补偿性购房动机。

此外,本文认为政府可以通过诸多措施来减弱补偿性购房动机对房价的影响。女性相对教育水平提高带来的补偿性动机更多体现在购房行为上,而很少体现在女性家庭地位的提高上,因此政府应当出台相关政策,引导男性的补偿性行为,使得男性对女性的补偿体现在其他方面,比如通过婚姻法的修改提高女性家庭地位等等。然而婚姻与家庭方面的政策变化会导致一些错综复杂的后果,因此上述政策建议只是一个方向性的建议,具体的政策是否可行还需要更加详细的考察。

当然本文还存在诸多的不足,在家庭层面的机制检验分析中,本文并没有区分家庭住房购买过程中丈夫与妻子承担的购房款比例,而只是从证伪的角度对本文提出的机制进行了检验;此外,省级面板数据中不同解释变量不可避免地存在共线性问题,这影响了回归系数的准确性;因此,未来的研究需要使用更为合适的数据来对本文的命题进行检验。更为重要的是,女性相对教育水平变化引起的男性补偿性动机不仅会发生在住房市场,还会对家庭的其他行为产生重要影响,比如对生育行为和离婚行为的影响等,这些问题都有待于未来更为细致的研究。

① 稳健性检验结果备索。

② 稳健性检验结果未列出,如有需要可向作者索要。

| [1] | 陈斌开, 陈琳, 谭安邦. 理解中国消费不足: 基于文献的评述[J]. 世界经济, 2014(7): 3–22. |

| [2] | 陈斌开, 徐帆, 谭力. 人口结构转变与中国住房需求: 1999~2025——基于人口普查数据的微观实证研究[J]. 金融研究, 2012(1): 129–140. |

| [3] | 范子英, 刘甲炎. 为买房而储蓄——兼论房产税改革的收入分配效应[J]. 管理世界, 2015(5): 18–27. |

| [4] | 方丽, 田传浩. 筑好巢才能引好凤: 农村住房投资与婚姻缔结[J]. 经济学(季刊), 2016(2): 571–596. |

| [5] | 高波, 王文莉, 李祥. 预期、收入差距与中国城市房价租金"剪刀差"之谜[J]. 经济研究, 2013(6): 100–112,126. DOI:10.3969/j.issn.1002-5863.2013.06.044 |

| [6] | 贺雪峰. 农村代际关系论: 兼论代际关系的价值基础[J]. 社会科学研究, 2009(5): 84–92. DOI:10.3969/j.issn.1000-4769.2009.05.016 |

| [7] | 刘学良, 吴璟, 邓永恒. 人口冲击、婚姻和住房市场[J]. 南开经济研究, 2016(1): 58–76. |

| [8] | 陆铭, 欧海军, 陈斌开. 理性还是泡沫: 对城市化、移民和房价的经验研究[J]. 世界经济, 2014(1): 30–54. |

| [9] | 邵书峰. 我国新农村住房建设模式创新研究[J]. 农业经济, 2013(7): 48–50. DOI:10.3969/j.issn.1001-6139.2013.07.020 |

| [10] | 吴要武, 刘倩. 高校扩招对婚姻市场的影响: 剩女?剩男?[J]. 经济学(季刊), 2015(1): 5–30. |

| [11] | 徐建炜, 徐奇渊, 何帆. 房价上涨背后的人口结构因素: 国际经验与中国证据[J]. 世界经济, 2012(1): 24–42. DOI:10.3969/j.issn.1007-1369.2012.01.003 |

| [12] | 余丽甜, 连洪泉. 为结婚而储蓄?--来自中国家庭追踪调查(CFPS)的经验证据[J]. 财经研究, 2017(6): 17–27. |

| [13] | Akerlof G. The market for " Lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1970, 84(3): 488–500. DOI:10.2307/1879431 |

| [14] | Angrist J. How do sex ratios affect marriage and labor markets? Evidence from America’s second generation[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2002, 117(3): 997–1038. DOI:10.1162/003355302760193940 |

| [15] | Becker G S. A theory of marriage: Part I[J]. Journal of Political Economy, 1973, 81(4): 813–846. DOI:10.1086/260084 |

| [16] | Becker G S. A treatise on the family[M]. Cambridge MA: Harvard University Press, 1981. |

| [17] | Bertrand M, Goldin C, Katz L F. Dynamics of the gender gap for young professionals in the financial and corpo-rate sectors[J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2010, 2(3): 228–255. DOI:10.1257/app.2.3.228 |

| [18] | Case K E, Shiller R J. The efficiency of the market for single-family homes[J]. The American Economic Review, 1989, 79(1): 125–137. |

| [19] | Cheung S N S. The enforcement of property rights in children, and the marriage contract[J]. The Economic Journal, 1972, 82(326): 641–657. DOI:10.2307/2230003 |

| [20] | Cox D, Jakubson G. The connection between public transfers and private interfamily transfers[J]. Journal of Public Economics, 1995, 57(1): 129–167. DOI:10.1016/0047-2727(94)01438-T |

| [21] | Du Q Y, Wei S J. A theory of the competitive saving motive[J]. Journal of International Economics, 2013, 91(2): 275–289. DOI:10.1016/j.jinteco.2013.09.003 |

| [22] | Edlund L, Li H B, Yi J J, et al. More men, more crime: Evidence from china's one-child policy[R]. IZA Working Paper No. 3214, 2008. https://www.researchgate.net/publication/5137615_More_Men_More_Crime_Evidence_from_China's_One-Child_Policy |

| [23] | Härkönen J, Dronkers J. Stability and change in the educational gradient of divorce. A comparison of seventeen countries[J]. European Sociological Review, 2006, 22(5): 501–517. DOI:10.1093/esr/jcl011 |

| [24] | Isen A, Stevenson B. Women’s education and family behavior: Trends in marriage, divorce and fertility[R]. NBER Working Papers 15725, 2010. https://www.nber.org/papers/w15725 |

| [25] | Mankiw N G, Weil D N. The baby boom, the baby bust, and the housing market[J]. Regional Science and Urban Economics, 1989, 19(2): 235–258. DOI:10.1016/0166-0462(89)90005-7 |

| [26] | Rothschild M, Stiglitz J. Equilibrium in competitive insurance markets: An essay on the economics of imperfect information[A]. Dionne G, Harrington S E. Foundations of insurance economics[M]. Dordrecht: Springer, 1976. https://www.jstor.org/stable/1885326 |

| [27] | Sargeson S. Subduing " The rural house-building craze”: Attitudes towards housing construction and land use controls in four Zhejiang villages[J]. The China Quarterly, 2002, 172: 927–955. |

| [28] | Spence M. Job market signaling[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1973, 87(3): 355–374. DOI:10.2307/1882010 |

| [29] | Wei S J, Zhang X B. The competitive saving motive: Evidence from rising sex ratios and savings rates in Chi-na[J]. Journal of Political Economy, 2011, 119(3): 511–564. DOI:10.1086/660887 |

| [30] | Wei S J, Zhang X B, Liu Y. Status competition and housing prices[R]. NBER Working Papers 18000, 2012. |

| [31] | Zhang J S, Chan W. Dowry and wife’s welfare: A theoretical and empirical analysis[J]. Journal of Political Econ-omy, 1999, 107(4): 786–808. DOI:10.1086/250079 |