文章信息

| 财经研究 2018年44卷第11期 |

- 靳卫东, 王鹏帆, 何丽,

- Jin Weidong, Wang Pengfan, He Li.

- “新农保”的养老保障作用:理论机制与经验证据

- A research on the security role of new rural pension scheme:theoretical mechanisms and empirical evidence

- 财经研究, 2018, 44(11): 125-138

- Journal of Finance and Economics, 2018, 44(11): 125-138.

-

文章历史

- 收稿日期:2018-05-02

2018第44卷第11期

2. 西南财经大学 工商管理学院,四川 成都 611130;

3. 山东财经大学 管理科学与工程学院,山东 济南 250014

2. School of Business Administration,Southwest University of Finance and Economics,Chengdu 611130,China;

3. School of Management Science and Engineering,Shandong University of Finance and Economics,Ji’nan 250014,China

一、引 言

由于社会保障制度建设的滞后,我国农村地区一直实行以家庭为主的养老模式。但是,近年来,低生育率、人口老龄化、人口流动和城市化等成为了农村家庭代际关系变迁的巨大推力,严重抑制了农村家庭养老功能的发挥。为此,2009年国务院颁布了《关于开展新型农村社会养老保险试点的指导意见》,提出要建立与家庭养老相配套的新型农村社会养老保险制度(简称“新农保”),并对其解决农村养老问题寄予了厚望。随着改革的逐步深入,新农保是否改变了农村家庭的代际关系及其所决定的家庭养老模式,并最终提高了农村老人的养老质量成为了学界和政府共同关注的焦点。

参照费孝通所提出的“抚养−赡养”模式,我国家庭代际之间存在一种相互支持的“平衡原则”(王跃生,2008),即父母抚养未成年子女,待自己年老时再由子女提供生活所需。现在家庭养老常常为人们所诟病,主要是因为父母为养育子女付出太多,而子女回馈给父母的养老资源却很少,由此产生了跨期代际支持失衡的问题①。因此,通过分析多功能代际关系及其所决定的代际支持变化,进而考察新农保改革的养老保障作用就成为相关研究的正常思路。

不过,出于对社会化养老模式的理解和预期,大量文献主要是检验了子女对父母的经济支持变化,并以此作为新农保改革成效的评价依据。一般认为,家庭养老包括了多种资源的代际流动,存在养老模式选择问题,比如:经济资源流动的不平衡可以通过时间支持的调整来弥补(王跃生,2008)。所以,单独分析代际经济资源流动,既不能准确考察农村家庭养老质量和养老模式变化,也难以理解现实生活中普遍存在的代际经济支持不平衡,很容易产生对新农保养老保障作用的认识偏误。因此,本文将从农村家庭多功能代际关系出发,分析新农保对代际之间多种资源流动进而对农村家庭养老的影响,有利于全面评价新农保改革的实际效果。

二、已有研究评述

近年来伴随农村家庭代际关系的急剧变迁,农村家庭养老举步维艰,农村老人普遍缺乏基本的经济生活保障,迫切需要从家庭养老向社会养老过渡。在公平意识、社会舆论以及政治经济等诸多因素的作用下,这种观点弥漫到社会意识的多个方面,并最终推动了新农保的出台,也引发了国内外学者对新农保改革成效的关注和评价(张正军和刘玮,2012)。很多文献集中讨论了新农保对农村家庭养老的替代作用,特别检验了新农保改革中子女对父母经济支持的变化(刘宏等,2011)。

有研究表明,新农保对农村家庭代际经济支持产生了显著“挤出效应”,减轻了子女的养老负担(陈华帅和曾毅,2013)。客观上降低了老年人对子女向上转移支付的依赖程度,说明新农保对农村家庭养老确实具有替代作用。不过,也有研究认为,受限于“捆绑式”参保要求,新农保对代际经济支持的“挤出效应”并不明显,特别是对低收入农村家庭养老的替代作用十分有限(宁满秀,2015)。而且,对于高龄、不健康和独居老人来说,由于养老需求和养老模式刚性,新农保还可能会产生对代际向上经济支持的“挤入效应”(张正军和刘玮,2012;程令国等,2013)。通常经济学者是采用利他动机和互惠动机来解释这种家庭代际支持变化(Secondi,1997)。为此,很多文献还基于不同情景检验了我国农村家庭的代际支持动机及其对新农保的反应,但并没有得到相对一致的结论。

事实上,由于亲子关系的长期性,我国老人与子女之间的资源流动往往取决于他们早期扮演抚育者的投入程度(陈皆明,1998)。正是通过“抚养−赡养”模式,家庭代际之间完成了一种“准”交换,实现了资源流动的跨期平衡(王跃生,2008)。当前,我国法律政策、宗规族训和惯习道德等维系传统代际功能关系的制度有所弱化(王跃生,2016),而个人的道德自律能力也在萎缩(李桂梅,2011),所以农村家庭赡养原则已从传统的无条件“孝道”转变为有条件“回报”。这不仅使代际支持平衡具有了鲜明的社会公约性质,而且也使家庭代际资源流动具有了更加突出的交换动机(杨善华和吴愈晓,2003;Silverstein,2007)。比如,老年人常常通过对孙子女的隔代照料来强化代际之间的向上经济支持(Cong和Silverstein,2008)。因此,基于代际之间多功能关系及其所决定的代际支持动机,辨析农村家庭资源流动中的“挤入”或“挤出”效应,才能更全面地认识新农保的作用机制。

最后,受特殊文化范式的影响,我国家庭代际支持涵盖了经济支持、生活照料和精神慰藉等多方面内容(穆光宗和姚远,1999)。所以,家庭养老不仅指代际向上的经济支持,在很大程度上包含了基于社会道德、公义维护和责任履行的情感交流(陈皆明,1998;王跃生,2008),越来越表现为多种资源的代际流动。另外,随着城市化、人口流动和预期寿命的延长,农村老人有了更多机会提供隔代照料(Chen和Liu,2012;焦娜,2016),那么代际资源流动还具有了更为突出的双向交换特征。因此,大量文献侧重于检验子女对父母的单向经济支持,既不符合老年人的多元化养老资源需求,也有悖于代际之间双向资源流动的经验事实(焦娜,2016),很难形成有关新农保改革成效的准确判断。

借鉴上述研究,本文分析新农保的养老保障作用,试图在以下三个方面做出贡献:第一,针对多种资源的双向代际流动,考察新农保对多功能代际关系进而对农村家庭养老的影响;第二,根据制度改革和家庭养老特征,辨析农村家庭养老质量和养老模式变化,以系统化认识新农保的养老保障作用;第三,考虑到新农保作用的时滞性,文章将在不同收入、健康和居住情景下检验农村老人养老状况变化,以全面评价新农保改革的实际效果。

三、新农保作用于农村家庭养老的理论机制

根据新农保制度设计和农村家庭代际支持的特征,本文将从亲子间互动的角度来分析新农保对多功能代际关系,进而对农村家庭养老质量和养老模式的影响。

(一)新农保与农村家庭养老质量变化

1. 养老金筹集方式改革与公共投资增长。为了“逐步解决农村居民老有所养问题”,新农保在养老金的筹集和发放方式上做出了重要调整,将“个人缴费、集体补助、政府补贴相结合”,“对符合领取条件的参保人全额支付基础养老金”。新农保规定,“基础养老金标准为每人每月55元”,中央财政对中西部地区的基础养老金给予全额补助,对东部地区给予50%的补助,而地方政府也要给予参保人每年不低于30元的补贴。显然,与“旧农保”相比,新农保大幅度增加了养老金的公共投资部分,这必然会提高农村老人的经济收入。

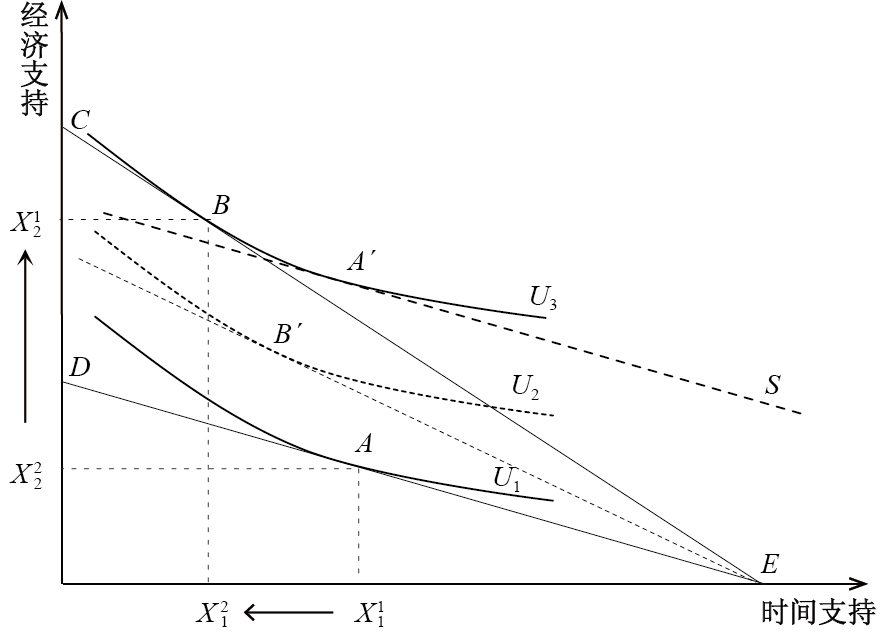

借鉴消费者需求理论,本文将农村老人的多种养老资源抽象为两类,即经济支持和时间支持(日常照料和精神慰藉)。由此,考虑两类养老资源的可替代性,可以构造出农村家庭养老的等质量线,而两类养老资源总量就形成了农村家庭养老的预算线,如图1所示。农村老人经济收入的提高,将使农村家庭养老均衡从等质量线U1向更高的等质量线U3移动。

|

| 图 1 新农保改革与农村家庭养老均衡 注:横轴是代际向上的时间支持,纵轴是代际向上的经济支持;曲线U1、U2和U3是农村家庭养老的等质量线,A和B点是新农保改革前后农村家庭的养老均衡。借鉴消费者需求理论,直线S是农村老人收入增长的补偿预算线。 |

2. 公共投资的“挤入”效应与隐性向上转移支付。大量研究表明,养老金发放有可能会“挤出”代际转移支付②。不过,如前文所述,在孝道伦理和社会规范的软性约束下,家庭代际资源流动将趋于一种社会公约的相对平衡(王跃生,2011)。作为家庭内在功能和核心使命的体现,这种平衡是社会历史漫长进化的“自然”结果,很难在短期内被改变(张正军和刘玮,2012;焦娜,2016),所以上述“挤出”效应应该很小。相反,农村家庭的代际支持很可能存在交换动机,从而使公共投资具有了“挤入”效应③,因此将大幅增加子女向上的转移支付(程令国等,2013;杨政怡,2016)。

另外,新农保规定:“已年满60周岁、未享受城镇职工基本养老保险待遇的,不用缴费,可以按月领取基础养老金,但其符合参保条件的子女应当参保缴费”。根据现有统计资料,按月领取基本养老金(55元),即因子女参保而不用缴费的农村老人占参保人员总数的48.73%。这种基于家庭代际关系的“捆绑式”参保要求,必然在农村家庭产生一种强制的隐性向上转移支付(宁满秀,2015)。

所以,基于上述两方面分析,隐性和显性转移支付的增加共同扩大了代际向上的经济支持。在图1中,如果不考虑多种养老资源的相互替代,农村家庭将在更高的等质量线U3上达到养老均衡,即补偿预算线的切点A′。由此提出假设1:新农保改革及其所决定的代际支持变化会提高农村老人的经济收入,进而能改善其养老状况。

(二)新农保与农村家庭养老模式变化

新农保改变了农村家庭的预算约束,会影响农村老人的经济来源、居住安排及日常照料等整个养老方式(程令国等,2013)。借鉴陈芳和方长春(2014)的研究,本文将农村家庭养老模式界定为:农村家庭配置养老资源的稳定方式。

1. 农村养老的经济资源偏好。首先,当前农村家庭养老的内容极大萎缩,主要是提供最基本的经济资源,甚至在生活照料和精神慰藉方面出现了代际向下支持(肖倩和杨泽娟,2010)。所以,农村老人普遍缺乏物质生活保障,常常表现出极强的经济资源偏好(张正军,2012)。其次,按照“保基本”的原则,新农保也主要关注于农村老人的基本生活所需,其内容主要体现在经济支持方面(张思锋等,2013)。最后,在相关法律法规中,如《老年人权益保障法》和《婚姻法》等,赡养义务同样被界定于经济资源领域,对时间支持缺乏明确规定,并且不具有实际操作意义(李欣,2011)。

因此,无论是基于农村生活现实和新农保制度设计,还是根据相关法律法规,农村家庭养老都表现出强烈的经济资源偏好。在图1中,农村家庭养老的等质量线将非常平坦,如曲线U1、U2和U3所示。那么,新农保在提高了农村老人的经济收入,改善其养老状况的同时,必然改变两类养老资源配置,使家庭养老均衡由A′点向B点移动。

2. 代际支持的跨期平衡原则。在新农保改革之前,为了满足农村老人的多元化养老需求,如图1中均衡点A所示,两类养老资源会达到某种配置均衡,形成一种相对稳定的养老模式(穆光宗和姚远,1999)。但是,如前文所述,新机制“挤入”了子女向上的隐性和显性转移支付。那么,按照代际支持的跨期平衡原则,子女向上的时间支持就会随之减少(焦娜,2016)。

综合上述两方面因素,如图1所示,新农保在提高农村老人经济收入和改善其养老状况的同时,会把农村家庭的养老均衡从A′点移动到B点,最终代际向上的时间支持将由X11降低到X12。由此提出假设2:根据农村养老的经济资源偏好以及代际支持的跨期平衡原则,新农保在提高农村老人经济收入的同时,会降低代际向上的时间支持,从而将改变农村家庭养老模式。

综上所述,新农保会显著提高农村老人的经济收入进而改善其养老状况,同时也会改变农村家庭的代际支持关系及其所决定的家庭养老模式。不过,这些有关新农保养老保障作用的机理分析尚需经验证据的支持。

四、检验方法和数据说明

根据前文分析,农村老人是否参加新农保不仅取决于个人特征,而且还与其家庭收入和代际关系等因素紧密相关。为了克服由此可能产生的样本选择偏差和内生性问题,本文将采用固定效应模型、DID(倍差法)和DDPSM方法(倾向匹配倍差法)对参保家庭的代际关系、养老质量和养老模式逐项加以检验。

(一)检验方法

检验新农保的养老保障作用,关键是解决研究样本的选择性偏差以及估计方程的内生性问题。一方面,年龄大、不健康和预期寿命长的老年人可能更愿意参加保险(张晔等,2016),而受“捆绑式”参保要求的影响,经济条件较差的老人会被排除在参保范围之外,所以研究样本存在选择偏差。另一方面,风险偏好和预期收入流等变量不可观测,在家庭养老质量和养老模式估计中易成为遗漏变量(宁满秀,2015),进而会产生内生性问题。因此,为了消除不随时间变化遗漏变量的影响,本文使用固定效应模型进行相关估计;为了尽量剔除随时间变化遗漏变量的影响,采用DID方法重新进行相关估计;为了解决样本选择偏差,使用DDPSM方法再次进行检验性分析。

1. 固定效应模型。固定效应模型能够在一定程度上消除不随时间变化因素的影响,从而可以部分解决由遗漏变量所产生的内生性问题,估计方程是:

| ${Y_{ijt}} = {\alpha _0} + \gamma {D_{it}} + \rho {X_{ijt}} + {Z_j} + {\theta _i} + {\mu _t} + {\varepsilon _{ijt}}$ | (1) |

其中,Yijt表示j省的老人i在第t年的代际支持和养老质量。Dit表示老人i在第t年的参保情况,参保时Dit取值为1,否则取值为0。Xijt表示一系列随时间变化的控制变量,包括老人的个体特征、子女特征、居住条件和家庭经济状况等。Zj为地区虚拟变量,μt表示年份固定效应,θi是老人i不随时间变化的固定特征。γ是新农保作用的估计值。

2. DID方法。固定效应模型可以解决不随时间变化因素的影响,但是随时间变化的因素并不能得到很好的解决。为了提高估计精度,本文将2011年未领取养老金而2013年领取养老金的农村老人样本归为实验组,把2011年和2013年均未领取养老金的农村老人样本归为控制组,然后通过组内和组间两次差分构建一个准实验,以进一步解决由遗漏变量所产生的内生性问题,具体估计方程为:

| ${Y_{ijt}} = {\alpha _0} + \beta {D_i} + \delta {T_t} + \gamma {D_i}{T_t} + \rho {X_{ijt}} + \varphi {Z_j} + {\varepsilon _{ijt}}$ | (2) |

其中,Yijt表示j省的老人i在第t年的代际支持和养老质量。Di=1表示老人i属于实验组,Di=0表示其属于控制组。Tt为时间虚拟变量,Tt=1表示调查年份为2013年,Tt=0表示调查年份为2011年。DiTt是参保情况与时间虚拟变量的交互项,γ即为新农保作用的估计值。Xijt是一系列控制变量,与估计方程(1)相比,增加了性别、职业和教育程度等不随时间变化的因素。

3. DDPSM方法。DID方法要求实验组与控制组样本在参保以外不存在任何其他差别,这限制了研究结论的可靠性。为了提高估计精度,借鉴已有研究,本文将PSM方法与DID方法相结合,使用DDPSM方法重新进行了相关估计。DDPSM方法通过计算倾向得分为每一个实验组样本匹配相应的控制组样本,不仅可以保留DID方法的优势,而且能够减少两组样本在参保以外的其他差异,缩小选择性偏差的影响,使得估计过程更加接近于一个随机试验。具体估计方程同方程式(2)④。

(二)数据说明

1. 数据来源。本文使用的数据来自中国老年人养老与健康追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Survey,CHARLS)。该调查由北京大学国家发展研究院主持,旨在收集具有全国代表性的45岁及以上居民的高质量微观数据。全国基线调查始于2011年,每两年追踪调查一次,调查范围覆盖了全国28个省区的150个县,450个村(社区),涉及家庭10 199户,个人17 424人,该数据总体上反映了我国中老年群体的真实情况。

本文选取2011年和2013年两期数据合成面板数据。在2011年接受调查的17 711个样本中,共有15 191个在2013年再次接受了调查。新农保规定,年满60周岁的农村户籍人口才有资格领取养老金,所以本文只保留了截至2011年已年满60周岁的农村户籍样本,共计4 994人。对于部分已经开展城乡居民养老保险试点的地区,本文将领取城乡居民养老保险金且属于农村户籍的样本也视为领取了新农保养老金。为了满足准实验分析对数据样本的要求,本文删除了2011年新农保改革试点地区的所有样本,共计2 025人⑤。另外,还剔除了2011年至2013年参加老农保、商业养老保险或已经领取退休金的样本,共计499人。最后,如前文所述,考虑到生活不能自理的老人对养老资源和养老模式具有需求刚性,为了全面考察新农保的养老保障作用,本文只选取了2011年和2013年能够生活自理的农村老人样本⑥,其中实验组样本为1 222人,控制组样本为370人。

2. 解释变量和被解释变量。如前文所述,本文选择60岁以上老人是否领取养老金作为主要解释变量,由此分析新农保的养老保障作用。该解释变量为哑变量,领取养老金者为1,否则为0。为了考察农村家庭代际关系、养老质量和养老模式的变化,本文选择三类指标作为被解释变量,具体包括:

第一类指标反映代际之间的经济支持关系,包括:子女向父母以及父母向子女的转移支付,父母获得的转移支付净额,以及老人的经济收入。根据前文理论分析和CHARLS的调查问卷,双向转移支付分别是,老年人及其配偶在过去一年中从不同子女、孙子女处获得的现金和实物,以及老年人及其配偶在过去一年中向不同子女、孙子女提供的现金和实物;父母获得的转移支付净额指的是,子女向父母与父母向子女转移支付的差额;老人的经济收入指的是,在过去一年中获得的非劳动收入,包括社会转移支付和子女转移支付净额等。相关数据都使用2011年的不变价格进行了平减处理。

第二类指标反映代际之间的时间支持关系。本文采用老人与子女见面的频繁程度以及是否独居来大体反映代际向上的时间支持,同时使用父母隔代照料孙子女的小时数来测度代际向下的时间支持,由此体现双向的代际支持关系。根据CHARLS的调查问卷,对老人与子女见面频繁程度的赋值标准是:如果老人每月至少能与子女见面一次(包括差不多每天见面,每周一次,每半个月一次,或者每月一次),本文就将其认定为见面较为频繁,赋值为1,而其他情况则赋值为0(包括每三个月见面一次,半年一次,每年一次,几乎从来没有以及其他情况)。另外,是否独居的赋值标准是:与子女住在一起或者与子女在同一个院子居住(或者在相邻的院子居住)可视为与子女同居,赋值为0,其他居住安排(同村或者在其他县、市、省居住)赋值为1。最后,父母隔代照料孙子女的衡量指标是每周父母照顾孙子女的小时数。

第三类指标反映农村老人的养老质量。一般认为,养老质量评价应该包括主观和客观两类指标,大体可分为四项内容:健康和功能状态、社会经济地位、生活满意度和自我尊重(George和Bearon,1980)。国内学者的常用指标是健康状况、经济收入和心理卫生等(于普林等,1996)。借鉴这些研究,本文根据CHARLS的问卷设置,将养老质量的评价指标归结为三类,即健康和功能状况、社会经济地位以及心理卫生情况。

首先,在健康和功能状况方面,本文选择认知能力来反映老人的生理健康(孟亦佳,2014),使用自评健康来衡量其身体健康状况(Poortinga,2006;张丽,2015)。其中,如果受访人能够准确地答出调查的年、月、日、星期和季节,并且能够画出访员给出的图画,则认为其认知能力完好,取值为1,否则取值为0。自评健康为“极好”、“很好”和“好”的样本取值为1,否则取值为0。

其次,在社会经济地位方面,本文选择农村老人养老的主要经济来源作为衡量指标。针对CHARLS数据库中的问题——“如果您将来老了干不动工作了,您认为生活主要来源是什么”,回答“以养老金为主要生活来源”的取值为1,否则取值为0。同理,根据经济来源是否为子女、储蓄或者其他,本文可以构建出另外三个虚拟变量。借鉴张川川等(2017)的研究,本文将选择经济来源为子女和储蓄的样本划归为家庭养老,赋值为1,否则赋值为0,同样也可以构建出一个虚拟变量。

最后,在心理卫生方面,本文选择抑郁倾向和生活满意度作为衡量指标。其中,如果受访人过去一周出现抑郁感觉和行为的次数“很少或根本没有”或“不太多”,则认为受访人不存在抑郁倾向,取值为0,否则取值为1。受访人对自己的生活感到“极其满意”或“非常满意”的,赋值为1,否则赋值为0。

表1给出了2011年和2013年被解释变量的统计描述和差分结果。显然,受新农保影响,子女对父母的转移支付显著增加,父母对子女的转移支付增加较小,同时农村老人的经济收入显著增加。另外,新农保显著降低了老人与子女见面的频繁程度,增加了农村老人的独居倾向,而父母照料孙子女的向下时间支持并不显著。这初步验证了假设2,即新农保改变了农村家庭的养老模式。此外,无论是从健康和功能状况,还是从社会经济地位和心理卫生情况来看,新农保都提高了农村老人的养老质量。那么,结合农村老人的经济收入增长,这也证明了假设1,即新农保改善了农村养老状况。

| 实验组 | 一次差分 | 控制组 | 一次差分 | 二次差分 | ||||

| 2011年(1) | 2013年(2) | (3)=(2)—(1) | 2011年(4) | 2013年(5) | (6)=(5)—(4) | (7)=(3)—(6) | ||

| 1.养老

模式 |

1.1经济支持 | |||||||

| 子女向父母 | 7.265

(1.27) |

7.300

(2.21) |

0.035

(0.10) |

7.259

(1.21) |

6.993

(2.64) |

−0.266* (0.20) |

0.301*** (0.12) |

|

| 父母向子女 | 6.116

(1.46) |

3.126

(3.21) |

−2.990*** (0.29) |

5.959

(1.40) |

2.956

(3.18) |

−3.003*** (0.43) |

0.013

(0.51) |

|

| 1.养老

模式 |

转移支付净额 | 2 218.655

(4 231.15) |

2 910.595

(4 553.07) |

691.940*** (233.43) |

2 183.354

(4 043.79) |

3 276.064

(4 559.83) |

1 092.710*** (398.41) |

−400.770

(370.68) |

| 老人的经济收入 | 1 351.080

(4 376.25) |

3 245.065

(5 018.13) |

1 893.985*** (190.47) |

1 655.674

(4 519.80) |

2 834.689

(5 113.16) |

1 179.015*** (354.78) |

714.970** (331.11) |

|

| 1.2时间支持 | ||||||||

| 与子女见面的频繁程度 | 0.558

(0.49) |

0.517

(0.49) |

−0.041** (0.02) |

0.512

(0.50) |

0.509

(0.50) |

−0.003

(0.03) |

−0.038* (0.02) |

|

| 是否独居 | 0.375

(0.48) |

0.497

(0.50) |

0.122*** (0.01) |

0.381

(0.48) |

0.445

(0.49) |

0.064** (0.03) |

0.058** (0.03) |

|

| 隔代照料孙子女 | 1.103

(1.61) |

1.231

(1.72) |

0.128* (0.08) |

1.051

(1.60) |

1.178

(1.74) |

0.127

(0.16) |

0.001

(0.14) |

|

| 2.养老

质量 |

2.1健康和功能状况 | |||||||

| 认知能力 | 0.631

(0.48) |

0.592

(0.49) |

−0.039** (0.02) |

0.665

(0.47) |

0.542

(0.49) |

−0.123** (0.03) |

0.084*** (0.03) |

|

| 自评健康 | 0.182

(0.38) |

0.188

(0.39) |

0.006

(0.01) |

0.216

(0.41) |

0.178

(0.38) |

−0.038* (0.02) |

0.044* (0.02) |

|

| 2.2社会经济地位 | ||||||||

| 以养老金为主要经济来源 | 0.014

(0.11) |

0.108

(0.31) |

0.094*** (0.00) |

0.022

(0.14) |

0.068

(0.25) |

0.046*** (0.01) |

0.048*** (0.02) |

|

| 以子女为主要经济来源 | 0.884

(0.32) |

0.831

(0.37) |

−0.053*** (0.01) |

0.881

(0.32) |

0.826

(0.37) |

−0.055** (0.02) |

0.002

(0.02) |

|

| 以储蓄为主要经济来源 | 0.025

(0.15) |

0.021

(0.14) |

−0.004

(0.00) |

0.014

(0.11) |

0.039

(0.19) |

0.025** (0.01) |

−0.029*** (0.01) |

|

| 以其他为主要经济来源 | 0.072

(0.25) |

0.038

(0.19) |

−0.034*** (0.01) |

0.082

(0.27) |

0.065

(0.24) |

−0.017

(0.02) |

−0.017

0.01) |

|

| 以家庭为主要经济来源 | 0.909

(0.28) |

0.852

(0.35) |

−0.057*** (0.01) |

0.894

(0.31) |

0.866

(0.34) |

−0.028

(0.02) |

−0.029* (0.02) |

|

| 2.3心理卫生情况 | ||||||||

| 抑郁倾向 | 0.629

(0.48) |

0.736

(0.44) |

0.107*** (0.02) |

0.564

(0.49) |

0.737

(0.44) |

0.173*** (0.04) |

−0.066** (0.04) |

|

| 生活满意度 | 0.225

(0.41) |

0.275

(0.44) |

0.050*** (0.02) |

0.215

(0.41) |

0.229

(0.42) |

0.014

(0.04) |

0.036

(0.04) |

|

| 观测值 | 1 222 | 1 222 | 370 | 370 | ||||

| 注:表中报告了各变量的均值,括号内的数字为标准差;第(3)、(6)、(7)列括号内为标准误;***、**、*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著,p值是对实验组和控制组两次差分结果的t检验,下表统同。为了减小数据样本的异方差,本文对代际转移支付和隔代照料孙子女的小时数进行了取对数处理。但是,由于老人获得的转移支付净额和经济收入存在负值,所以本文没有对这些变量进行取对数处理,下表统同。 | ||||||||

3. 控制变量。除了新农保,农村家庭的代际关系、养老质量和养老模式也会受到其他很多因素影响,包括老人的个体特征、子女特征、居住条件和家庭经济状况等(程令国等,2013;宁满秀,2015;张晔等,2016)。为了消除这些因素的影响,本文在估计方程中加入了控制变量,具体包括:

第一类指标反映农村老人的个体特征,包括老人的年龄、性别、教育水平、婚姻状况、职业状况、健康状况和预期寿命等。第二类指标是子女特征,包括子女平均收入、子女平均受教育水平、成家子女数以及父母给予子女大额转移支付情况。第三类指标反映老年人的居住条件,共分为4个等级,可以构建4个哑变量:是否与子女同住、是否与子女分居但同村、是否与子女同市/区/县的其他村以及其他情况。第四类指标是家庭经济状况,包括家庭人均收入和是否拥有房产。第五类指标是地区虚拟变量。

针对控制变量的统计分析表明,实验组与控制组样本在某些指标上确实存在明显差别。⑦这些差别充分说明,参保老人与未参保老人之间存在系统性差异,年龄偏小、独居的老人更偏好于参加新农保。同时,子女收入高、子女受教育水平低以及曾经给予子女大额转移支付的老人,也偏好于参加新农保。如果不对这些因素进行有效控制,有可能会错判新农保的政策效果。因此,本文在估计方程中引入这些因素作为控制变量,并采用DDPSM方法进行回归分析,以消除选择性偏差的影响。

五、新农保养老保障作用的实证分析

如前文所述,家庭养老的实现取决于代际关系的性质。根据制度设计和农村养老特征,新农保将引致农村家庭多功能代际关系的变化,进而可以作用于家庭养老模式和养老质量。

(一)新农保的养老保障作用

1. 农村家庭养老质量的变化。如表2所示,新农保在一定程度上“挤入”了子女向上的转移支付(γDDPSM=0.300>0,t=1.65),而父母对子女的转移支付也随之增加,但很不显著(γDDPSM=0.378>0,t=0.56)。所以,从总体上看,亲子之间转移支付净额的变化也很不显著(t=−0.82)。不过,三次回归结果均表明,参保以后农村老人的经济收入获得了显著增长(γ=812.141、710.922和721.452,t=3.26、2.77和2.80)。按照前文理论分析,考虑到“捆绑式”参保要求所产生的隐性向上转移支付增加,这足以说明,新农保在整体上是“挤入”了代际向上的经济支持。

| FE | DID | DDPSM | |||||

| γ | t | γ | t | γ | t | ||

| 1. 养老

模式 |

1.1经济支持 | ||||||

| 子女向父母 | 0.279 | 1.57 | 0.263 | 1.57 | 0.300* | 1.65 | |

| 父母向子女 | −0.343 | −0.63 | 0.184 | 0.68 | 0.378 | 0.56 | |

| 转移支付净额 | −360.923 | −1.00 | −444.773 | −1.20 | −313.590 | −0.82 | |

| 老人的经济收入 | 812.141*** | 3.26 | 710.922*** | 2.77 | 721.452*** | 2.80 | |

| 1.2时间支持 | |||||||

| 与子女见面的频繁程度 | −0.045 | −1.39 | −0.067** | −2.00 | −0.059* | −1.67 | |

| 是否独居 | 0.070** | 2.15 | 0.068** | 2.07 | 0.065* | 1.73 | |

| 隔代照料孙子女 | 0.018 | 0.06 | 0.138 | 0.49 | 0.213 | 0.75 | |

| 2. 养老

质量 |

2.1健康和功能状况 | ||||||

| 认知能力 | 0.087** | 2.45 | 0.081** | 2.30 | 0.073** | 2.02 | |

| 自评健康 | 0.049* | 1.77 | 0.043 | 1.53 | 0.058** | 2.08 | |

| 2.2社会经济地位 | |||||||

| 以养老金为主要经济来源 | 0.053*** | 2.86 | 0.051*** | 2.77 | 0.047** | 2.53 | |

| 以子女为主要经济来源 | −0.002 | −0.007 | 0.002 | 0.009 | −0.002 | −0.008 | |

| 以储蓄为主要经济来源 | −0.029** | −2.23 | −0.031** | −2.29 | −0.029** | −2.08 | |

| 以其他为主要经济来源 | −0.019 | 0.94 | −0.019 | −0.94 | −0.012 | −0.56 | |

| 以家庭为主要经济来源 | −0.051** | −1.97 | −0.049* | 1.86 | −0.055** | 2.06 | |

| 2.3心理卫生情况 | |||||||

| 抑郁倾向 | −0.071* | 1.72 | −0.065 | −1.57 | −0.072* | −1.75 | |

| 2. 养老

质量 |

生活满意度 | 0.036 | 1.01 | 0.033 | 0.92 | 0.061* | 1.70 |

| 注:t是聚类(个人)稳健标准误下的t值。为了简化分析,这里没有详列控制变量的估计结果。 | |||||||

另外,在养老质量方面,农村老人的健康和功能状况、社会经济地位以及心理卫生情况均得到了不同程度的改善。首先,参保老人的认知能力和自评健康水平显著提高(γDDPSM=0.073和0.058,t=2.02和2.08);其次,新农保增加了农村老人的经济独立性,在丧失劳动能力以后他们以养老金为主要经济来源的概率明显增加,以储蓄和家庭为主要经济来源的概率显著下降;最后,新农保显著降低了参保老人的抑郁倾向,明显提升了他们的生活满意度(γDDPSM=−0.072和0.061,t=−1.75和1.70)。那么,综合以上两方面因素,假设1,得到了证明即新农保增加了农村老人的经济收入,提高了他们的养老质量。

2. 农村家庭养老模式的变化。在代际时间支持上,新农保显著降低了父母与子女见面的频繁程度(γDDPSM=−0.059<0,t=−1.67),同时也增加了每周父母照看孙子女的小时数,但很不显著(γDDPSM=0.213>0,t=0.75)。对比两方面因素可知,参保以后农村老人所获得的代际时间支持有所下降。

另外,参保以后农村老人的独居倾向明显提高(γDDPSM=0.065>0,t=1.73),这也证明了代际向上时间支持的减少。那么,结合养老金公共投资和代际向上经济支持的增加,假设2,得到了验证即新农保在提高农村老人经济收入的同时也改变了农村家庭的养老模式。

(二)新农保养老保障作用的时滞性

有学者认为,新农保的补助强度较小,很难在短期内对老年人的福利水平产生影响(解垩,2015)。并且,已有实证研究表明,新农保对代际支持的影响存在时滞,要等到老人参保半年或者更长时间以后其养老保障作用才能在统计上变得显著(陈华帅和曾毅,2013)。为了检验这种时滞,并验证研究结论的可靠性,本文以领取6个月的养老金为时间段,将研究样本分为四组,重新进行相关估计,如表3所示。

| 领取0—6个月

(N=1 026) |

领取6—12个月

(N=1 430) |

领取12—18个月

(N=1 394) |

领取18—24个月

(N=1 662) |

||

| 1. 养老

模式 |

1.1经济支持 | ||||

| 子女向父母 | 0.178(0.54) | 0.371*(1.67) | 0.460*(1.86) | 0.028(0.13) | |

| 父母向子女 | — | 0.086(0.11) | −0.162(−0.19) | 0.093(0.12) | |

| 转移支付净额 | 60.108(0.07) | 284.476(0.57) | −445.826(−1.42) | −677.485*(−1.71) | |

| 老人的经济收入 | 1 140.215(1.36) | 879.534*(1.66) | 574.284(1.60) | 668.814**(2.25) | |

| 1.2时间支持 | |||||

| 与子女见面的频繁程度 | −0.060(−1.22) | −0.078**(−1.99) | 0.029(0.72) | −0.097**(−2.00) | |

| 是否独居 | −0.028(−0.55) | 0.091*(1.87) | 0.097**(2.19) | −0.004(−0.10) | |

| 隔代照料孙子女 | 0.076(0.32) | 0.085(0.47) | 0.091(0.49) | 0.204(1.32) | |

| 2. 养老

质量 |

2.1健康和功能状况 | ||||

| 认知能力 | 0.079(1.32) | 0.128***(2.78) | 0.063(1.40) | 0.086*(1.84) | |

| 自评健康 | 0.176**(1.97) | 0.159**(2.28) | 0.044(0.63) | 0.188***(2.79) | |

| 2. 养老

质量 |

2.2社会经济地位 | ||||

| 以养老金为主要经济来源 | 0.032(1.14) | 0.051**(2.16) | 0.051**(2.16) | 0.064***(2.81) | |

| 以子女为主要经济来源 | −0.017(−0.45) | −0.003(−0.09) | 0.027(0.83) | −0.024(−0.79) | |

| 以储蓄为主要经济来源 | −0.026(−1.14) | −0.019(−0.99) | −0.039**(−2.43) | −0.033**(−2.20) | |

| 以其他为主要经济来源 | 0.019(0.59) | −0.00(−0.00) | −0.034(−1.36) | −0.002(−0.09) | |

| 以家庭为主要经济来源 | −0.048(−1.25) | −0.028(−0.83) | −0.015(−0.47) | −0.063**(−2.12) | |

| 2.3心理卫生情况 | |||||

| 抑郁倾向 | −0.093(−1.39) | −0.108**(−2.12) | −0.131**(−2.52) | −0.153**(−2.29) | |

| 生活满意度 | 0.056(0.88) | 0.016(0.36) | 0.042(0.84) | 0.095**(2.10) | |

| 注:表中只列出了DDPSM的估计结果,并且没有详列控制变量的估计系数,下表统同。 | |||||

显然,受新农保影响,代际向上的转移支付和时间支持,以及农村老人的经济收入都普遍在老人参保6个月以后发生了显著变化。在养老质量方面,健康和功能状况以及心理卫生情况也主要是在参保6个月以后发生明显改善,而社会经济地位则普遍要等到1年以后才能发生实质性变化,甚至生活满意度要延迟到18个月以后才会有明显提高。

这充分表明,一方面新农保的养老保障作用确实存在时滞,另一方面采用不同时间跨度的样本来考察新农保的养老保障作用可能会得出不同的研究结论。考虑到本文研究样本的时间跨度为2年,即2011年和2013年农村家庭样本,前文实证分析结果完全可以形成对新农保改革成效的准确判断。

(三)新农保养老保障作用的群体差异

很多研究表明,家庭收入水平、老年人的健康状况和居住条件对新农保的养老保障作用具有决定性影响。为了反映这些因素的影响,本文将研究样本进行分组,估计结果显示,新农保会使低收入、不健康、独居老人在养老质量和养老模式方面产生更为显著的变化。⑧

首先,低收入家庭的经济资源较为匮乏,通常会表现出更为强烈的物质资源偏好。所以,相对于高收入家庭,参保以后低收入样本的经济收入增长更为显著,代际向上的时间支持减少更为明显,养老状况的改善也更加普遍。比如:在认知能力、抑郁倾向以及是否依赖养老金、储蓄和家庭为主要经济来源等方面,低收入样本的养老状况都改善更大,也更为显著。其次,与健康老人相比,受新农保改革的影响,不健康老人的居住方式调整更普遍,其经济收入提高更显著,所获得时间支持的下降也更加明显。同时,参保以后不健康老人的养老状况得到了较为一致而显著的改善。再次,对于独居的参保老人,其子女向上的时间支持减少更为明显。并且,在社会经济地位方面,参保以后独居老人的养老状况也得到了更加突出的改善。最后,按照领取养老金的额度进行分组,检验结果与按收入水平分组基本相同。这都印证了已有文献的研究结论,也证明了前文分析的可靠性。

(四)稳健性检验⑨

本文从改变研究方法和调整研究样本两方面,重新估计了新农保的养老保障作用。在改变研究方法上,本文通过变换核匹配(Kernel Matching)法的带宽选择,采用工具变量法(IV)和半参数DID模型(SDID),以及参照张晔等人(2016)的研究,将倾向分值作为控制变量加入DID方程,对前文分析进行了稳健性检验。相关估计结果基本类似于DDPSM分析,初步验证了上述实证结果的稳健性。

在调整研究样本上,为了提高估计精度,本文删除了两期调查数据中配合程度较低以及认知能力有障碍的172个样本(占比为10.80%)。以此为基础,估计结果也基本与DDPSM分析一致,说明前文研究结论是稳健的。另外,老年人的死亡可能会导致前文研究样本的损耗偏误(程令国等,2013),所以本文还估计了新农保对老人死亡率和临终养老质量的影响。结果显示,新农保改善了临终老人的养老状况,样本损耗不会影响前文研究结论。

六、研究结论与政策建议

长期以来,家庭养老是农村养老的主要形式,其中传统的代际功能关系是实现家庭养老的前提和基础。近年来,随着我国人口经济发展以及法律政策、宗规族训和惯习道德等维系传统代际功能关系的制度逐渐弱化,农村养老问题日益严峻。为此,我国进行了一系列养老制度改革,其中2009年的新农保改革被寄予了厚望,也是最为重要的改革组成部分。随着改革的逐步深入,新农保养老保障作用成为了学界和政府关注的焦点。本文论证了新农保对多功能代际关系进而对农村家庭养老的影响,有利于全面认识此次改革的实际效果。

研究结果表明:第一,伴随养老金公共投资部分的增长及其对代际向上经济支持的“挤入”效应,新农保显著提高了农村老人的经济收入进而改善了其养老状况。第二,按照代际支持的跨期平衡原则以及农村养老的经济资源偏好,新农保在提高农村老人经济收入的同时,降低了代际向上的时间支持,从而改变了农村家庭养老模式。第三,新农保的养老保障作用存在时滞和群体差异,低收入、不健康和独居老人对养老金的反映更为敏感,预期能够获得更大、更加显著的改革成效。

据此,为了解决农村养老问题,第一,要进一步增加对养老金的公共投资,使农村老人的经济收入达到更高水平,以更为有效地提高其养老质量;第二,要调整“捆绑式”参保要求,减少子女向上的隐性转移支付,让子女在日常照料和精神慰藉方面发挥更大作用,使新农保真正成为农村家庭养老的扩展、补充而非替代;第三,要扩大低收入、不健康和独居老人的参保比例,优化养老资源的配置结构,增强新农保的养老保障作用。

最后,需要指出的是,随着人们预期寿命的延长,三代或多代同堂的家庭不断增加,这将形成多层代际关系并存的局面。那么,以多层代际关系为基础,分析隔代照料、养老示范及代际支持平衡等问题,有利于更为精确地评估新农保的养老保障作用,也应该是未来相关研究的重要方向。

① 受孝道伦理和社会规范等软性制度约束,家庭内部的代际资源流动普遍会遵循一种社会公约的相对平衡(杨善华和吴愈晓,2003;王跃生,2011)。此处“失衡”是指,代际资源流动已经突破了社会公约的相对平衡,在事实上造成了农村老人的养老困难。

② 这里的转移支付指的是,成年子女与老年父母之间定期或不定期进行的现金与实物赠予。在本文研究中,它与隐性转移支付共同构成了代际之间的经济支持。

③ 除了代际支持的交换动机,针对新农保“挤入”效应的解释还有以下两个方面:一方面,新农保会释放出老年人的养老需求,比如医疗保健和照料服务等,由此将提高养老支出,从而带动子女增加向上的经济支持(Cox,1987;Fan,2012;程令国等,2013);另一方面,由于一些经济转移和非正式照料是隐含在居住安排之中的,参保以后很多老人选择独居,这将使部分代际经济支持显性化,从而在表面上增加了子女对老人的代际转移(程令国等,2013;江克忠等,2014)。

④ 本文对DDPSM所要求的重叠假设进行检验,实验组与控制组的倾向分值非常接近,匹配处理后仅损失少量样本。另外,DDPSM的平衡性检验也表明,匹配后实验组与控制组中各变量的均值差异都不显著,并且各变量的均值偏差都小于0.1,由此可以断定样本匹配质量较高。

⑤ 有研究认为,新农保试点地区的选取不是随机的,而是与各地经济发展水平、社会保障体系完善程度和地方财政等因素相关,所以试点地区与非试点地区样本之间很可能存在系统性差异(宫晓霞和王洋,2013;宁满秀,2015;桑秀丽等,2016)。为了消除这种系统性差异的影响,本文删除了2011年新农保试点地区的所有样本。这样既可以保证基期样本全部为未参保样本,以满足DID分析的需要,又可以解决自选择问题。在稳健性检验的IV分析中,本文将这些样本重新纳入估计方程,并没有改变文章的主要研究结论,所以此处的样本筛选方式是合理的。

⑥ 当健康水平下降以至于生活不能自理时,日常照料就成为家庭养老的第一需求(张正军和刘玮,2012),养老模式和养老质量的变化将严重缺乏弹性。本文判断是否能够生活自理的标准是:ADL和IADL功能是否完好。按照这一标准,删除了生活不能自理的老年人样本,共计721人,占比为31.17%。

⑦ 为了简化分析,本文没有详列控制变量的统计分析结果,有需要的读者可以直接向作者索取。

⑧ 为了简化分析,本文没有详列新农保养老保障作用群体差异的估计结果,有需要的读者可以直接向作者索取。

⑨ 为了简化分析,本文没有详列稳健性检验的估计结果,有需要的读者可以直接向作者索取。

| [1] | 陈芳, 方长春. 家庭养老功能的弱化与出路: 欠发达地区农村养老模式研究[J]. 人口与发展, 2014(1): 99–106. DOI:10.3969/j.issn.1674-1668.2014.01.011 |

| [2] | 陈华帅, 曾毅. " 新农保”使谁受益: 老人还是子女?[J]. 经济研究, 2013(8): 55–67. DOI:10.3969/j.issn.1002-5863.2013.08.026 |

| [3] | 陈皆明. 投资与赡养——关于城市居民代际交换的因果分析[J]. 中国社会科学, 1998(6): 131–149. |

| [4] | 程令国, 张晔, 刘志彪. " 新农保”改变了中国农村居民的养老模式吗?[J]. 经济研究, 2013(8): 42–54. DOI:10.3969/j.issn.1004-7778.2013.08.012 |

| [5] | 宫晓霞, 王洋. 财政支持新农保研究评述[J]. 经济与管理评论, 2013(3): 115–120. DOI:10.3969/j.issn.2095-3410.2013.03.018 |

| [6] | 江克忠, 裴育, 邓继光, 等. 亲子共同居住可以改善老年家庭的福利水平吗?——基于CHARLS数据的证据[J]. 劳动经济研究, 2014(2): 134–152. |

| [7] | 焦娜. 社会养老保险会改变我国农村家庭的代际支持吗?[J]. 人口研究, 2016(4): 88–102. |

| [8] | 解垩. " 新农保”对农村老年人劳动供给及福利的影响[J]. 财经研究, 2015(8): 39–49. |

| [9] | 李桂梅. 中国传统家庭伦理的现代转向及其启示[J]. 哲学研究, 2011(4): 114–118. |

| [10] | 李欣. " 家庭养老”保障论——以亲属法之保障为视角[J]. 河北法学, 2011(8): 111–119. |

| [11] | 刘宏, 高松, 王俊. 养老模式对健康的影响[J]. 经济研究, 2011(4): 80–93. DOI:10.3969/j.issn.1674-8638.2011.04.016 |

| [12] | 孟亦佳. 认知能力与家庭资产选择[J]. 经济研究, 2014(S1): 132–142. |

| [13] | 穆光宗, 姚远. 探索中国特色的综合解决老龄问题的未来之路——" 全国家庭养老与社会化养老服务研讨会”纪要[J]. 人口与经济, 1999(2): 58–64,17. |

| [14] | 宁满秀. 谁从" 家庭捆绑”式的新型农村社会养老保险制度中获益?——来自CHARLS数据的经验分析[J]. 中国农村经济, 2015(7): 31–45,96. |

| [15] | 桑秀丽, 李金蔓, 肖汉杰, 等. 基于政府补贴的养老服务供应链资源分配研究[J]. 经济与管理评论, 2016(5): 118–122. |

| [16] | 王跃生. 中国家庭代际关系的理论分析[J]. 人口研究, 2008(4): 13–21. |

| [17] | 王跃生. 中国家庭代际关系的维系、变动和趋向[J]. 江淮论坛, 2011(2): 122–129. DOI:10.3969/j.issn.1001-862X.2011.02.021 |

| [18] | 王跃生. 中国家庭代际功能关系及其新变动[J]. 人口研究, 2016(5): 33–49. |

| [19] | 肖倩, 杨泽娟. 农村家庭代际关系与老人赡养问题——对赣中南农村的实证研究[J]. 求实, 2010(10): 93–96. DOI:10.3969/j.issn.1007-8487.2010.10.024 |

| [20] | 杨善华, 吴愈晓. 我国农村的" 社区情理”与家庭养老现状[J]. 探索与争鸣, 2003(2): 23–25. DOI:10.3969/j.issn.1004-2229.2003.02.014 |

| [21] | 杨政怡. 刺激还是抑制: 新农保参保行为与家庭赡养行为关系探讨[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2016(1): 175–180. DOI:10.3969/j.issn.1672-433X.2016.01.035 |

| [22] | 于普林, 杨超元, 何慧德. 老年人生活质量调查内容及评价标准建议(草案)[J]. 中华老年医学杂志, 1996(5): 320. |

| [23] | 张川川, 李雅娴, 胡志安. 社会养老保险、养老预期和出生人口性别比[J]. 经济学(季刊), 2017(2): 749–770. |

| [24] | 张思锋, 张园, 何江平. " 新农保”对农村老年居民基本生活的保障程度研究[J]. 中国人口科学, 2013(1): 99–108. |

| [25] | 张晔, 程令国, 刘志彪. " 新农保”对农村居民养老质量的影响研究[J]. 经济学(季刊), 2016(2): 817–844. |

| [26] | 张正军, 刘玮. 社会转型期的农村养老: 家庭方式需要支持[J]. 西北大学学报(哲学社会科学版), 2012(3): 60–67. DOI:10.3969/j.issn.1000-2731.2012.03.011 |

| [27] | Chen F N, Liu G Y. The health implications of grandparents caring for grandchildren in China[J]. Journals of Gerontology, 2012, 67(1): 99–112. DOI:10.1093/geronb/gbr132 |

| [28] | Cong Z, Silverstein M. Intergenerational support and depression among elders in rural china: Do daughters-in-law matter?[J]. Journal of Marriage and Family, 2008, 70(3): 599–612. DOI:10.1111/jomf.2008.70.issue-3 |

| [29] | Cox D. Motives for private income transfers[J]. Journal of Political Economy, 1987, 95(3): 508–546. DOI:10.1086/261470 |

| [30] | Fan E. Revisiting public income replacing private transfers: A regression discontinuity design with specification errors[R]. Working paper, 2012. |

| [31] | George L K, Bearon L B. Quality of life in older persons: Meaning and measurement[M]. New York: Human Sciences Press, 1980. |

| [32] | Poortinga W. Social capital: An individual or collective resource for health?[J]. Social Science & Medicine, 2006, 62(2): 292–302. |

| [33] | Secondi G. Private monetary transfers in rural china: Are families altruistic?[J]. The Journal of Development Studies, 1997, 33(4): 487–511. DOI:10.1080/00220389708422478 |

| [34] | Silverstein M. Benefits of grandparents raising grandchildren[J]. Journal of Intergenerational Relationships, 2007, 5(3): 131–134. DOI:10.1300/J194v05n03_15 |

2018, Vol. 44

2018, Vol. 44