文章信息

| 财经研究 2018年44卷第9期 |

- 孟庆玺, 宫晓云, 林恺,

- Meng Qingxi, Gong Xiaoyun, Lin Kai.

- “限房令”可以促进企业技术创新吗?——基于中央企业的准自然实验

- Does “the restriction of real estate investment” facilitate technology innovation? — evidence from a quasi-natural experiment of central state-owned enterprises

- 财经研究, 2018, 44(9): 95-108

- Journal of Finance and Economics, 2018, 44(9): 95-108.

-

文章历史

- 收稿日期:2018-03-19

2018第44卷第9期

2. 石河子大学 经济与管理学院,新疆 石河子 832000

2. School of Economics and Management,Shihezi University,Shihezi 832000,China

一、引 言

自1998年中国全面推行住房商品化以来,房地产的投资总额已从最初的0.36万亿元增加到2016年的10.26万亿元,年均增长率达20%。急剧增加的房地产投资不仅来自传统的房地产企业,还有大量受到高回报率吸引而通过参股、联营、并购或直接设立子、分公司等方式将资金投向房地产领域的非房地产(制造业)企业(王文春和荣昭,2014)。其中,资金雄厚的国有特别是中央企业的参与进一步加剧了“房地产热”,也使得这一问题更加复杂。毋庸置疑,由于非房地产企业的主营业务和技术专长并非房地产领域,因此上述现象的迅速蔓延势必会对微观企业自身乃至整个实体经济产生深刻影响。

理论上,一方面,企业从事易于升值的房地产业务可以增加用于贷款的抵押,进而缓解自身的融资约束(Han和Lu,2017),即信用缓解效应;另一方面,由于经营房地产业务需要投入大量的资金,且易在短期内获利,导致企业偏离其主营业务,趋于空心化(吴晓瑜等2014;王红建等,2016),即资源重配效应。研究表明,房价对微观经济个体的作用效果较为复杂,要视多种效应的相对力量而定(高波等,2012;张莉等,2017)。就相关文献而言,Chaney等(2012)及余静文和谭静(2015)等发现,房价上涨带来的房产价值提升有助于企业融资和投资活动。但是,也有大量研究支持了房地产业务的资源重配效应(Chen等,2015)。Miao和Wang(2012)、王文春和荣昭(2014)对规模以上工业企业的研究发现,房价上涨显著降低了企业的技术创新;张杰等(2016)及余泳泽和张少辉(2017)的研究也发现了类似结论。

可见,已有研究为分析房地产对实体经济的影响提供了良好的基础,但现实中企业的业务遍及全国各地,因此其投资决策并不仅仅受到所在省份或城市房价的影响。此外,企业退出房地产业务后,其技术创新水平是否就一定会增加?文章基于2010年国务院国资委针对中央企业出台的“限房令”这一准自然实验,利用双重差分模型(DID)和2005—2014年的上市公司数据,研究非房地产企业退出房地产业务对企业技术创新的影响。结果表明,“限房令”出台以后,相对于不受该政策影响的企业,受该政策影响而被强制退出房地产业务的中央企业的技术创新水平显著增加。然而,这一促进效应未能长期保持。“限房令”对技术创新的作用与企业此前涉入房地产业务的程度密切相关,涉入房地产业务的程度越高,受到“限房令”的影响越大,退出房地产业务后增加的技术创新也就越多。进一步的分组检验和机制分析还发现,在政治晋升机会较高、公司治理较差的子样本中,“限房令”的效果更加明显;“限房令”主要通过降低企业的固定资产投资和提高研发投入两个机制促进企业技术创新。需要说明的是,中央企业具有一定的特殊性,将其作为实验组一定程度上降低了本文研究结论的外部有效性。但由于非房地产企业从事房地产投资的现象十分普遍,因此文章的研究依然具有一般意义。

文章主要的贡献在于:(1)现有文献对房地产如何影响微观企业技术创新这一重要话题的研究还停留在宏观层面。与已有研究不同,文章不仅基于微观企业的经验数据,而且重点关注企业退出而非进入房地产业务对其技术创新的影响,提供了“非房地产企业退出房地产业务能够促进技术创新”的直接证据;(2)在研究方法上,文章突破性地使用2010年国务院国资委出台的针对中央企业的“限房令”这一准自然实验,通过构造双重差分模型和三重差分模型(DDD),为企业房地产投资与技术创新之间的因果识别提供了可靠的经验证据;(3)文章进一步研究了“限房令”在不同情况下发挥积极作用的异质性以及提升企业技术创新的具体机制,拓展了相关文献。

文章其他部分的结构安排如下:第二部分是制度背景、理论分析与研究假设,试图在经典理论的分析框架内融入中国的现实情境,进而提出有待检验的研究假设;第三部分是研究设计,包括样本选取、变量定义和模型设定;第四部分是实证检验结果及其分析;第五部分是基于企业异质性和作用机制的进一步研究;最后是结论与政策启示。

二、制度背景、理论分析与假说发展

(一)中央企业“限房令”

根据国资委的数据统计,2010年初,127家中央企业中涉足房地产行业的已达94家,比例超过七成。其中,除16家主业中包括“房地产开发与经营”,其余78家均属“不务正业”。3月19日,国资委召开部分中央企业会议①。会上明确要求“除16户以房地产为主业的中央企业外,其余78户不以房地产为主业的中央企业,要加快结构调整步伐,15个工作日内制订有序退出的方案”。之后,名单之内的中央企业逐渐退出了房地产业务。这一政策被媒体称为央企“限房令”。

需要指出的是,“限房令”具有两个显著特点:其一,尽管中央组织部、国务院国资委于2010年前后出台过一系列针对中央企业的政策,但“限房令”和同时期实施的其他针对中央企业的政策有着显著不同。其他政策的覆盖对象一般包括所有中央企业,很少存在例外,比如2009年下半年出台的“央企高管限薪令”。而“限房令”并不针对所有中央企业,其对象只是78家涉入房地产业务且主业不是房地产的中央企业,其余尚有16家主业包含“房地产开发与经营”的中央企业以及33家并未从事房地产业务的中央企业。其二,从表面上看,“限房令”的主要内容是强制中央企业退出房地产业务,但实际上也代表了国资委在业绩考核导向方面释放的一种信号,即希望“不务正业”的中央企业收缩非主营业务上的相关投资,将更多的资金和精力转向主营业务。由于中央企业往往承担着国家实现创新驱动战略的重要工作,因此在给定其他条件的前提下,转向主营业务就意味着需要增加研发投入,提升技术水平。

(二)理论分析与假说发展

基于内生经济增长的理论模型,Saint-Paul(1992)、Grossman和Yanagawa(1993)以及King和Ferguson(1993)均指出,投机性泡沫会挤出生产性投资。进一步地,Miao和Wang(2012)在分析中国经济时,建立了包含两个生产部门的理论模型,即有技术外溢的部门和没有技术外溢的部门,并假设所有企业都存在融资约束。他们认为,投机性泡沫会导致资本在不同生产部门之间的重新分配,房地产泡沫对工业企业的创新投入具有正、负两个方面的影响:一方面,房地产泡沫提高了房价,使企业拥有的土地、房屋等可抵押资产升值,从而缓解其融资约束,有利于企业的创新投入(信用缓解效应);另一方面,房地产泡沫提高了房地产业的投资回报水平,工业企业会因此将投资方向转移到房地产业,由于存在融资约束,工业企业的创新投入将受到挤占(资源重配效应)。Wang和Wen(2010)以及Bleck和Liu(2014)的理论模型则主要验证了房地产投资快速膨胀所导致的资源错配效应。

在当前的经济发展阶段,制造业回报率逐渐走低,房地产行业则十分火热。房地产业务的进入门槛也比较低,非房地产企业往往可以轻易跨行业进入,并在短时间内获得丰厚回报②。由此导致的后果是,房地产投资表现为资源重配效应(Han和Lu,2017)。按照这一逻辑,非房地产企业从事房地产业务会挤出自身的技术创新。

首先,从外部条件来看,自房地产市场化改革以来,商品房的消费性和投资性需求异常高涨,加上土地供应的中西部地区偏向(陆铭等,2015),房产的需求和供给两端极不匹配,房价快速上涨。过高的房价为房地产行业带来了十分丰厚的回报,数据表明,房地产业上市公司的平均利润率约为20%,与之相比,一般制造业的平均利润率仅为8%。在此背景下,非房地产企业从事房地产活动的真实目的无疑在于高额的回报(吕江林,2010;邓博文,2014)。且房地产属于资本密集型行业,需要相当的资金支撑,而上市公司特别是一些大型国有企业往往规模较大,资金雄厚,具有介入房地产业务的优越条件。在此背景下,大量的非房地产企业倾向于将本应投向主营业务的资金转入房地产业务。其次,从内在动机来看,在面临周期长、风险大的创新投资和回报快、风险小的资本投资两类投资项目时,企业领导人需要作出选择。就业绩考核而言,国有企业负责人作为隶属于党政系统的高级干部,与官员之间存在频繁的双向流动,往往也被称为“准官员”(杨瑞龙等,2013)。因此,与经济激励相比,中央企业负责人有更强的激励追求政治晋升。由于国务院国资委的业绩考核结果是中央企业领导薪酬和职务任免的重要依据,如何在任期内的业绩考核中脱颖而出就成为中央企业负责人在权衡短期资本投资与长期创新投资时的重要考量。在这种导向下,中央企业负责人经营企业的模式基本属于“规模主导”,即偏向于增加资本投资规模,以在较短的任期内获得高额回报(杨瑞龙等,2013)。且国有企业的考核机制较难容忍失败的风险,进一步强化了中央企业负责人的行为偏好,即增加风险更小的资本投资,同时缩减风险更大的创新投资(李春涛和宋敏,2010)。当前,房地产业务盈利空间较大、收益更加稳定,自然会成为相对占优的选择。从公司治理来看,管理层的个人财富和职业前途也几乎唯一地取决于所经营企业的成败(Tosi等,2000),因此他们往往厌恶风险。在股权激励未普及的情况下,经理人的报酬通常是工资、奖金等短期激励,这会促使他们违背股东利益,舍弃创新投资,更多地专注于能够带来短期收益的工作(李春涛和宋敏,2010)。不完善的中央企业董事会制度和政府对中央企业高管实施的薪酬管制则进一步降低了其负责人的风险承担意愿,使其更倾向于选择以房地产投资为代表的短期投资。

在此背景下,国务院国资委出台的“限房令”至少从外部条件和内在动机两个方面改变了企业的投资决策。从外部条件来看,尽管“限房令”未能改变房地产行业和一般制造业的相对利润率,但“限房令”作为一种“硬性约束”实际上阻断了不以房地产为主业的中央企业从事房地产业务的可能性,促使大量资金回流至主营业务(余泳泽和张少辉,2017)。这种情况下,无论是否还存在其他寻求高额回报的替代选择,企业技术创新的资源和意愿相比之前都会有所增加。当然,中央企业退出房地产业务后,节约下来的资金和精力究竟有多少投至技术创新,还需视其内在动机而定。就内在动机而言,中央企业负责人在“限房令”出台以后,虽然失去了依赖房地产投资进行盈利的机会,但仍然面临业绩考核。因此,受到影响的企业或许会继续寻找其他类似于房地产投资的高收益项目,但“限房令”并非仅仅是强制中央企业退出房地产业务那么简单,实质上也是国资委在业绩考核导向上释放的一种信号,即希望中央企业收缩非主营业务,将更多的资金和精力转向主营业务,更多依靠技术提升,并成为国家创新驱动战略的骨干力量。由于国资委的绩效考核体系包含一定程度的主观评价(Du等,2012),因此中央企业即使不完全将房地产业务上节约的资金投向技术创新,也必然会在一定程度上增加研发投入,提升技术创新水平,以迎合国资委的监管要求。

基于以上分析,本文提出有待检验的基本假说:“限房令”出台以后,相比于不受影响的企业,受到影响的企业退出房地产业务能够显著提升自身的技术创新水平。

三、研究设计

(一)样本选取

本文的专利数据来自CSMAR上市公司研发创新数据库,主要财务数据也来源于CSMAR其他子库,最终控制人资料来自CCER数据库。因为文章选择的准自然实验(中央企业“限房令”)发生在2010年,因此选择前后各五年即2005—2014年的中国A股上市公司作为初始样本。根据研究需要,剔除金融保险行业、ST以及核心数据缺失的样本,然后将数据由非平衡面板转为平衡面板,并对公司层面的连续变量进行上下1%水平的缩尾处理,以消除极端值的影响,最终得到13 020个公司年度观测值。

(二)变量定义

企业技术创新。关于企业技术创新的衡量主要有投入法和产出法两类。创新产出指标特别是专利申请数量更能反映出企业的技术创新水平(Cornaggia等,2015;黎文靖和郑曼妮,2016;余明桂等,2016)。因此,参考现有研究,将其数值加1之后取自然对数,由此得到技术创新的第一个指标LnPat;按照《专利法》的分类标准,专利分为发明、实用新型和外观设计三种类型,其中,发明的技术含量最高,实用新型和外观设计则多是在现有技术上的简单改进(黎文靖和郑曼妮,2016;余明桂等,2016)。因此,仅使用发明专利的申请数量衡量技术创新,对其加1之后取自然对数,得到第二个指标LnInn。

“限房令”的出台。文章旨在研究企业退出房地产投资对其自身技术创新的效应,但使用现有指标即“企业从事房地产业务收入占总收入的比例”很难得到可靠的因果推断。梳理相关政策发现,国务院国资委于2010年出台“限房令”,强制要求78家不以房地产为主业的中央企业退出房地产业务,这一政策的实施给名单内的78家中央企业(涉及所属上市公司197家)的投资结构带来了较大的外生冲击。按照双重差分模型,设置Post和Treat两个虚拟变量。其中Post表示“限房令”实施前后,即2010年以前取0,2010年及其之后取1;Treat用来区分处理组和对照组,企业如果是名单之内的78家中央企业及其控股子公司,Treat取值为1,如果是“限房令”名单之外的中央企业及其控股子公司和其他上市公司,Treat取值为0。主要变量以及其他控制变量的定义和计算方法详见表1。

| 变量符号 | 变量含义及其计算方法 |

| LnPat | 企业技术创新,ln(发明专利、实用新型和外观设计申请数量之和+1) |

| LnInn | 企业技术创新,ln(发明专利申请数量+1) |

| Post | 是否处于2010年之后,若是取值为1,否则为0 |

| Treat | 是否属于被强制退出房地产业务的78家中央企业集团,若是取值为1,否则为0 |

| House | 企业房地产业务收入/营业收入 |

| Tangible | 有形资产比重,有形资产净额/总资产 |

| Roa | 盈利能力,净利润/总资产 |

| Cfo | 现金流量,经营活动产生的现金流量净额/总资产 |

| Size | 规模,公司年末总资产的自然对数 |

| Lev | 资本结构,总负债/总资产 |

| Age | 成立年限,ln(当年−成立时间) |

| State | 产权性质,最终控制人若为国有取1,否则取0 |

| HHI | 行业集中程度,用赫芬达尔指数HHI=∑ f (X f / ∑ X f)2,其中Xf为公司f的销售额 |

| Year | 年度虚拟变量,设置9个年度虚拟变量 |

| Ind | 行业虚拟变量,制造业取两位代码,其他行业取一位代码,设置相应虚拟变量 |

(三)模型设定

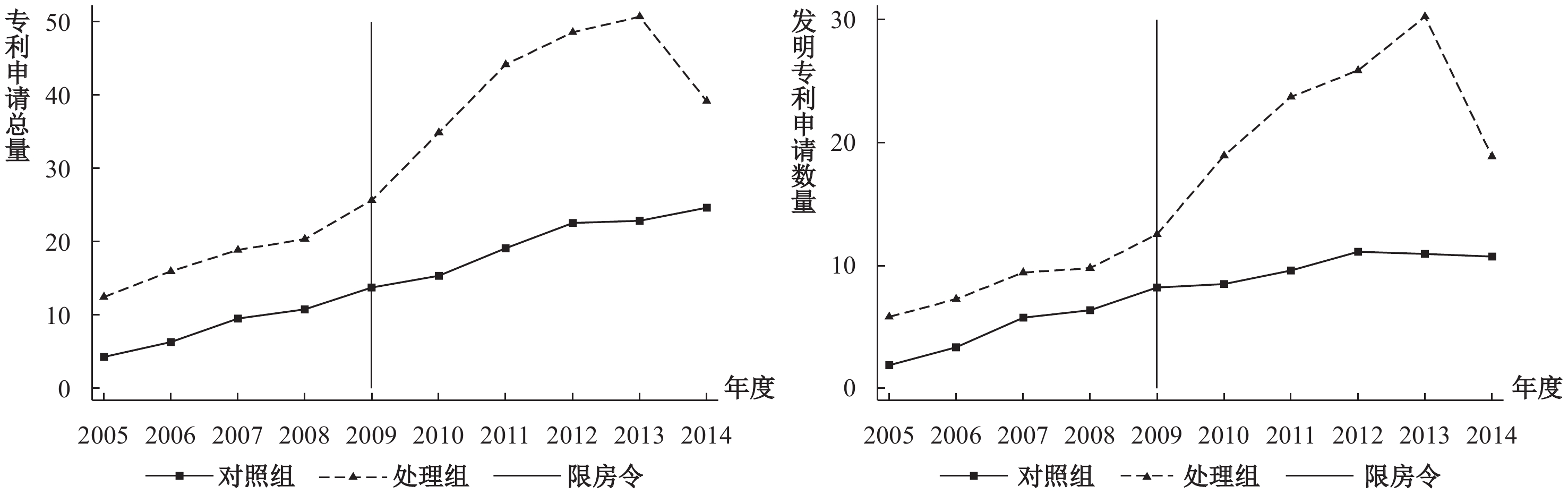

如前所述,为了排除其他因素的干扰,进而准确识别“限房令”与技术创新之间的因果关系,文章拟采用双重差分模型进行检验。然而,这一模型需要满足平行趋势假设(陈林和伍海军,2015)。本文比较了“限房令”实施前后受到影响的企业(即处理组)和不受影响的企业(即对照组)的技术创新水平,在图1中,“限房令”出台之前(2010年之前),两组的技术创新水平(无论是专利申请总量还是发明专利申请数量)的变化趋势几乎一致,满足平行趋势假设,而在2010年“限房令”出台以后,两组的创新水平才开始呈现出显著的差异。这说明,文章使用双重差分模型的设定是合理的。

|

| 图 1 中央企业“限房令”前后企业技术创新的变化趋势 资料来源:根据CSMAR上市公司研发创新数据库数据绘制。 |

具体而言,文章借鉴了余明桂等(2016)的双重差分模型思路,在变量选取上,综合了黎文靖和郑曼妮(2016)、余明桂等(2016)的做法,计量模型设置如下:

| $Innovatio{n_{i,t}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}Pos{t_t} + {\alpha _2}Trea{t_i} + {\alpha _{3 }}Pos{t_t}{\rm{ \times }}Trea{t_i} + \sum {Controls} + {\varepsilon _{i,t}}$ | (1) |

其中,下标i和t分别表示公司和年度;被解释变量Innovation为企业技术创新,以专利申请总量LnPat和发明专利申请数量LnInn两个指标表示;Post表示“限房令”的出台,2010年以前等于0,2010年及其以后等于1;Treat用来区分处理组和对照组,如果企业属于名单之内的78家中央企业及其控股子公司,Treat取1,否则取0;根据双重差分模型的原理,Post×Treat的系数α3实际上度量了剔除其他混杂因素后“限房令”带给企业的技术创新净效应;Controls是一组控制变量,包括:固定资产比重Tangible、盈利能力Roa、经营活动现金流量Cfo、规模Size、资本结构Lev、成立年限Age、产权性质State、行业竞争程度HHI、年度效应Year和行业效应Ind;ε为模型的随机干扰项。

四、实证结果分析

(一)描述性统计

表2汇报了主要变量的描述性统计。其中,Panel A是基本统计,可以看到,企业专利申请总量LnPat的均值为0.832,发明专利申请数量LnInn的均值为0.540,从两个指标的标准差和最大值、最小值来看,企业间技术创新水平相差较大;Post的取值为0.500,说明“限房令”实施前后的样本各占50%,Treat的取值为0.169,说明样本区间内约有16.90%的观测值受到“限房令”的影响(即处理组)。Panel B是差异分析,一方面,无论是处理组还是对照组,“限房令”实施以后,企业的技术创新水平均值均有所上升;另一方面,处理组的技术创新平均增加值高于对照组的技术创新平均增加值,这意味着在排除其他因素的干扰后,“限房令”带来了技术创新的净增加,初步验证了研究假说。

| 变量符号 | 观测值 | 平均值 | 标准差 | 最小值 | 中位数 | 最大值 | ||

| Panel A

基本统计 |

LnPat | 13 020 | 0.832 | 1.384 | 0.000 | 0.000 | 5.517 | |

| LnInn | 13 020 | 0.540 | 1.037 | 0.000 | 0.000 | 4.575 | ||

| Post | 13 020 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | ||

| Treat | 13 020 | 0.169 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||

| House | 13 020 | 0.067 | 0.216 | 0.000 | 0.000 | 0.993 | ||

| Tangible | 13 020 | 0.270 | 0.192 | 0.002 | 0.236 | 0.757 | ||

| Roa | 13 020 | 0.026 | 0.074 | −0.326 | 0.028 | 0.220 | ||

| Panel A

基本统计 |

Cfo | 13 020 | 0.044 | 0.085 | −0.226 | 0.045 | 0.274 | |

| Size | 13 020 | 21.799 | 1.363 | 18.759 | 21.709 | 26.550 | ||

| Lev | 13 020 | 0.550 | 0.258 | 0.046 | 0.541 | 1.736 | ||

| Age | 13 020 | 2.690 | 0.328 | 1.099 | 2.708 | 3.296 | ||

| State | 13 020 | 0.631 | 0.483 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | ||

| HHI | 13 020 | 0.072 | 0.077 | 0.017 | 0.047 | 0.660 | ||

| 专利申请数量LnPat | 发明专利申请数量LnInn | |||||||

| Panel B

差异分析 |

限房令前 | 限房令后 | 差异值 | 限房令前 | 限房令后 | 差异值 | ||

| 处理组 | 0.983 | 1.487 | 0.504*** | 处理组 | 0.627 | 1.047 | 0.420*** | |

| 对照组 | 0.606 | 0.892 | 0.286*** | 对照组 | 0.355 | 0.602 | 0.247*** | |

| 差异值 | − | − | 0.219*** | 差异值 | − | − | 0.173*** | |

(二)基本回归结果

表3汇报了“限房令”与企业技术创新的基本回归结果。如列(1)和列(2)所示,无论是以专利申请总量LnPati,t还是发明专利申请数量LnInni,t作为企业技术创新的度量指标,Postt×Treati的系数均在1%水平下显著为正,说明在“限房令”出台以后,相比于不受影响的企业(对照组),被强制要求退出房地产业务的企业(处理组)技术创新水平得到了提升。进一步地,将“限房令”的净效应分解到各个年度,以观测其动态效果和长期效应。从列(3)和列(4)的结果可以看出,D2010×Treati至D2013×Treati的系数一直显著为正,但从第五年开始即D2014×Treati的系数不再显著,这表明“限房令”对企业技术创新的促进效应逐渐减弱,长期效果有限。

但是,处理组技术创新的增加是否就是“限房令”的结果呢?接下来,引入Postt×Treati与房地产业务收入占比Housei的交乘项。如果2010年后处理组技术创新相比于对照组的净增加是由“限房令”所致,则“限房令”实施之前房地产业务收入占比越高的处理组受到“限房令”的影响越大,退出房地产业务后增加的技术创新也就越多。表3列(5)和列(6)表明,当使用专利申请总量LnPati,t度量技术创新时,Postt×Treati×Housei的系数在1%水平下显著为正,而将技术创新换为发明专利申请数量LnInni,t后,系数依然为正且接近显著。这一结果具有两层含义,首先,“限房令”对房地产业务收入占比较高的企业创新影响更大,即处理组企业技术创新的增加主要是“限房令”所致;其次,尽管存在可能影响处理组技术创新的其他政策,但尚不足以推翻本文的基本假设。对于这一点,下文的稳健性检验还将继续深入讨论。

| 双重差分模型 | 动态效应 | 三重差分模型 | ||||

| 被解释变量 | LnPati,t | LnInni,t | LnPati,t | LnInni,t | LnPati,t | LnInni,t |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| Postt | 0.397*** | 0.311*** | 0.397*** | 0.308*** | 0.373*** | 0.294*** |

| (8.413) | (8.750) | (6.517) | (6.482) | (7.890) | (8.256) | |

| Treati | 0.117*** | 0.104*** | 0.117 | 0.104 | 0.107** | 0.098*** |

| (2.786) | (3.138) | (1.436) | (1.615) | (2.562) | (2.947) | |

| Postt×Treati | 0.208*** | 0.164*** | 0.183*** | 0.154*** | ||

| (3.325) | (3.281) | (2.857) | (2.997) | |||

| Housei | −0.302*** | −0.208*** | ||||

| (−10.817) | (−10.516) | |||||

| Postt×Treati×Housei | 0.442*** | 0.186 | ||||

| (2.592) | (1.443) | |||||

| D2010×Treati | 0.210*** | 0.183*** | ||||

| (3.211) | (3.364) | |||||

| D2011×Treati | 0.193** | 0.132** | ||||

| (2.578) | (2.221) | |||||

| D2012×Treati | 0.237*** | 0.200*** | ||||

| (2.744) | (2.857) | |||||

| D2013×Treati | 0.272*** | 0.239*** | ||||

| (2.997) | (3.231) | |||||

| D2014×Treati | 0.128 | 0.068 | ||||

| (1.405) | (0.891) | |||||

| (−0.899) | (−0.593) | (−0.987) | (−0.580) | (−0.874) | (−0.562) | |

| Constant | −4.260*** | −3.429*** | −4.262*** | −3.431*** | −4.336*** | −3.480*** |

| (−17.065) | (−16.983) | (−6.518) | (−6.467) | (−17.399) | (−17.243) | |

| Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| N | 13 020 | 13 020 | 13 020 | 13 020 | 13 020 | 13 020 |

| Adj_R2 | 0.290 | 0.250 | 0.290 | 0.250 | 0.294 | 0.253 |

| F | 132.882 | 94.413 | 19.529 | 15.305 | 128.077 | 90.690 |

| 注:括号中为t值,均使用稳健标准误并在公司层面进行聚类估计,*、**和***分别表示10%、5%和1%显著性水平下通过检验。下表统同。 | ||||||

(三)稳健性检验

与“限房令”同时出台的其他一些政策、处理组和对照组可能存在的事前差异、不可观测的遗漏变量以及样本选取、指标度量、回归方法等问题都会影响估计结果的准确性。因此,文章进行如下多种稳健性检验。

1. 排除其他针对中央企业的政策影响。中央组织部、国务院国资委于2010年前后出台过一系列针对中央企业的政策,这些政策同样可能会影响中央企业的技术创新,也会给本文的因果推断带来噪音。需要指出的是,其他政策一般覆盖所有中央企业,比如2009年下半年的“央企高管限薪令”。然而,“限房令”并不针对所有中央企业,其对象只是78家(下属上市公司197家)涉入房地产业务且主业不是房地产的中央企业,其余16家主业包含“房地产开发与经营”的中央企业以及33家并未从事房地产业务的中央企业属于对照组。因此,本文利用这一特征构造如下研究设计:使用只包括中央企业的子样本,比较处理组和对照组在“限房令”出台以后企业技术创新的变化。此时,处理组和对照组都是中央企业,都会受到其他政策的干扰,唯一的差异在于处理组受到“限房令”的干预而退出房地产业务,处理组则不受“限房令”的影响,因此,继续使用双重差分模型就可以排除其他政策的影响。回归结果如表4列(1)和列(2)所示,Postt×Treati的系数显著性有所下降,但仍然在5%水平下显著为正。

| 仅使用中央企业样本 | 倾向得分匹配 | 安慰剂检验 | ||||

| 被解释变量 | LnPati,t(1) | LnInni,t(2) | LnPati,t(3) | LnInni,t(4) | LnPati,t(5) | LnInni,t(6) |

| Postt | 2.198** | 1.255 | 0.599*** | 0.436*** | 0.004 | −0.003 |

| (2.160) | (1.565) | (5.787) | (5.386) | (0.160) | (−0.196) | |

| Treati | 0.123 | −0.182 | 0.137*** | 0.129*** | −0.043 | −0.043 |

| (0.352) | (−0.811) | (2.738) | (3.312) | (−1.080) | (−1.437) | |

| Postt×Treati | 1.113** | 0.876** | 0.152** | 0.114* | 0.021 | 0.015 |

| (2.163) | (2.122) | (2.058) | (1.950) | (0.387) | (0.360) | |

| Constant | 1.630 | −0.473 | −5.695*** | −4.866*** | −4.297*** | −3.455*** |

| (0.312) | (−0.148) | (−13.615) | (−14.133) | (−17.246) | (−17.146) | |

| Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| N | 97 | 97 | 5 250 | 5 250 | 13 020 | 13 020 |

| Adj_R2 | 0.470 | 0.337 | 0.303 | 0.267 | 0.286 | 0.245 |

| F | 6.495 | 4.634 | 67.551 | 47.207 | 128.463 | 91.181 |

| 注:前两列中,处理组和对照组的样本相差较大,因此使用倾向得分匹配后的样本导致了样本量的变化。 | ||||||

2. 倾向得分匹配。为了消除处理组与对照组可能存在的事前差异,参照余明桂等(2016)的思路,本文使用倾向匹配得分法(PSM),为实验组匹配相似的观测值作为新的对照组,匹配标准为固定资产比例、盈利能力、经营活动现金流量、规模、资本结构、成立时间、产权性质以及所属行业等企业基本特征,匹配方法为无放回1:2最近邻匹配。表4列(3)和列(4)是对匹配后样本重新进行回归分析的结果,可见,Postt×Treati的系数显著性有所下降,但依然至少在10%水平下显著为正,与基本结论一致。

3. 安慰剂检验。为了进一步排除不可观测的遗漏变量带来的噪音,文章还使用安慰剂检验。首先,随机选择197家企业作为虚拟的实验组,其他企业作为对照组,然后重复上述回归(此时,回归结果主要是其他不可观测的遗漏变量所致)。本文预期,模型中不存在不可观测的遗漏变量,即安慰剂检验的回归结果不显著。表4列(5)和列(6)的结果与预期一致。此外,作为补充,还使用其他49家实际上不受“限房令”影响的中央企业及其下属上市公司,视其为新的处理组(其他非中央企业作为对照组),这个人为设定的新的处理组其实就是安慰剂。结果表明,Postt×Treati的系数不显著,限于篇幅未报告。

4. 此外,文章还从指标度量、样本选取和回归方法三个方面进行了如下稳健性检验:(1)使用专利授权总量的自然对数LnPat_granted以及有效专利总量的自然对数LnPat_force重新度量企业技术创新,回归结果见表5列(1)和列(2);(2)直接采用企业年度房地产业务收入占比Houseini,t作为解释变量进行回归,如列(3)和列(4)所示,系数在1%水平下显著为负,说明房地产投资越多,企业技术创新越少,印证了前文的结果;(3)部分行业很少从事技术创新活动,因此仅保留技术创新比较集中的制造业和信息技术业样本重新进行回归分析,结果见表5列(5)和列(6);(4)“限房令”执行一年后,国务院国资委又将鲁能集团等中央企业的房地产业务视作主业管理,因此,剔除这些发生变动的样本,结果如表5列(7)和列(8);(5)考虑到从创新投入到产出创新需要一定的时间,文章使用t+1期的专利申请总量LnPati,t+1和发明专利数量LnInni,t+1分别作为被解释变量;(6)考虑到个体固定效应可能会吸收中央企业“限房令”的政策效果,因此前文的分析主要是在控制行业固定效应的前提下使用普通最小二乘法进行估计;(7)使用不经对数处理的专利申请数量和发明专利申请数量重新衡量技术创新,再采用泊松回归进行估计,结果依然成立。限于篇幅,部分结果未予汇报。

| 更换技术创新指标 | 更换解释变量的指标 | 仅保留制造业和信息技术业 | 删除特殊样本 | |||||

| 被解释变量 | LnPat_granted | LnPat_force | LnPati,t | LnInni,t | LnPati,t | LnInni,t | LnPati,t | LnInni,t |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |

| Postt | 0.348*** | 0.566*** | 0.587*** | 0.471*** | 0.538*** | 0.429*** | ||

| (7.663) | (9.763) | (8.550) | (9.176) | (9.694) | (10.049) | |||

| Treati | 0.139*** | 0.102** | 0.110* | 0.117** | 0.159*** | 0.129*** | ||

| (3.439) | (2.041) | (1.874) | (2.513) | (3.715) | (3.782) | |||

| Postt×Treati | 0.159*** | 0.388*** | 0.247*** | 0.190*** | 0.210*** | 0.171*** | ||

| (2.691) | (5.364) | (2.916) | (2.812) | (3.296) | (3.303) | |||

| Housei,t | −0.691*** | −0.468*** | ||||||

| (−18.462) | (−17.426) | |||||||

| Constant | −4.150*** | −5.839*** | −4.410*** | −3.535*** | −5.495*** | −4.775*** | −4.296*** | −3.463*** |

| (−17.501) | (−19.742) | (−17.787) | (−17.597) | (−15.017) | (−16.232) | (−17.144) | (−17.071) | |

| Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| N | 13 020 | 13 020 | 13 020 | 13 020 | 8 420 | 8 420 | 12 880 | 12 880 |

| Adj_R2 | 0.285 | 0.362 | 0.295 | 0.252 | 0.219 | 0.209 | 0.296 | 0.254 |

| F | 125.393 | 200.088 | 136.082 | 96.566 | 75.976 | 63.373 | 133.529 | 94.168 |

五、分组检验与机制分析

前文的经验证据表明“限房令”使得非房地产企业退出房地产业务,促进了其技术创新水平。但是,这一促进作用是否与企业自身的特征有关呢?结合前文的理论分析,本文从政治晋升和公司治理两大维度检验不同情况下“限房令”效果的差异。此外,本文还将进一步研究“限房令”是通过何种渠道促进企业技术创新的。

(一)分组检验

从政治晋升和公司治理两大维度,检验不同情况下“限房令”的效果有何差异。具体而言,本文使用上市中央企业所属集团公司的政治级别度量其政治晋升机会Rank(属于副部级,取值为1,否则为0),一般而言,上市中央企业所属集团的政治级别越高,其负责人(包括党委书记、董事长和总经理)政治升迁的可能性就越大(Du等,2012),所以执行“限房令”等相关政策的动机也就越强;使用管理层持股比例Mshare作为公司治理水平的度量指标,一般而言,管理层的持股比例越高,公司的治理水平越好③。由于内外部治理机制之间具有替代相应,所以公司治理水平较高时,“限房令”对技术创新的提升效果较弱。

表6列(1)至列(4)汇报了不同政治晋升机会和不同公司治理水平下“限房令”实施对技术创新的影响。以专利申请总量LnPati,t作为技术创新的度量指标时,交乘项Postt×Treati×Ranki的系数在5%水平上显著为正,发明专利申请数量LnInni,t作为被解释变量时,交乘项Postt×Treati×Ranki的系数不显著但仍为正数。这意味着,总体上,企业的政治晋升机会越大,“限房令”对技术创新的提升作用越强。同时,“限房令”与公司治理的交乘项Postt×Treati×Msharei的回归系数均至少在5%水平上显著为负,这说明公司治理水平越高,“限房令”对技术创新的促进作用越小,即公司治理水平和“限房令”具有一定的替代关系。

(二)机制分析

本文尝试检验“限房令”提升企业技术创新的作用机制。在已有研究中,余泳泽和张少辉(2017)检验城市房价及其限购政策对企业技术创新的影响时,使用城市固定资产投资中的房地产投资比重作为中介变量。与之不同,“限房令”直接作用于微观企业,迫使名单内的企业退出房地产业务,可以直接观测到“企业固定资产和在建工程的净增加额”会大幅下降,从而缓解此类投资对技术创新的“挤出效应”,因此是“限房令”提升企业技术创新的作用机制之一(使用企业固定资产和在建工程的净增加额占总资产的比重Fixed表示)。此外,企业技术创新的增加很大程度上还得益于企业创新意愿的提升,这一般表现为企业研发资金投入的增加(王永进和冯笑,2018),因此,研发意愿上升(使用研发费用占主营业务收入的比重R&D表示)可能是“限房令”提升企业技术创新的另一个作用机制。由于固定资产投资、研发投入与技术创新的因果关系已经得到多数文献的验证(余泳泽和张少辉,2017;王永进和冯笑,2018),本文直接检验“限房令”是否影响了以上两个变量,以判别其是否为“限房令”作用于企业技术创新的机制。

回归结果如表6列(5)和列(6)所示,在“限房令”出台以后,相比于不受影响的企业(对照组),被强制要求退出房地产业务的企业(处理组)降低了房地产相关投资(Postt×Treati的系数为−0.017,在1%水平下显著为负),增加了研发投入(Postt×Treati的系数为0.004,在5%水平下显著为正)。这一结果表明,“限房令”可通过降低企业的固定资产投资和提高研发投入两个机制来促进企业技术创新。

| 不同政治晋升诉求 | 不同公司治理水平 | 机制分析 | ||||

| 被解释变量 | LnPati,t(1) | LnInni,t(2) | LnPati,t(3) | LnInni,t(4) | Fixedi,t(5) | R&Di,t(6) |

| Postt | 0.397*** | 0.311*** | 0.334*** | 0.254*** | −0.002 | 0.013*** |

| (8.415) | (8.740) | (6.716) | (6.721) | (−0.545) | (9.633) | |

| Treati | 0.140*** | 0.129*** | 0.124** | 0.097** | 0.005* | −0.001 |

| (3.172) | (3.671) | (2.513) | (2.457) | (1.772) | (−0.780) | |

| Postt×Treati | 0.099 | 0.126** | 0.182*** | 0.142** | −0.017*** | 0.004** |

| (1.327) | (2.058) | (2.630) | (2.550) | (−4.573) | (2.505) | |

| Ranki | −0.054 | −0.059 | ||||

| (−1.120) | (−1.537) | |||||

| Postt×Treati×Ranki | 0.215** | 0.079 | ||||

| (2.138) | (0.970) | |||||

| Msharei | 1.812*** | 1.486*** | ||||

| (5.892) | (5.675) | |||||

| Postt×Treati×Msharei | −23.203*** | −17.126** | ||||

| (−2.645) | (−2.458) | |||||

| Constant | −4.243*** | −3.441*** | −4.649*** | −3.773*** | −0.258*** | 0.058*** |

| (−16.951) | (−16.983) | (−15.833) | (−15.701) | (−16.239) | (8.399) | |

| Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |

| N | 13 020 | 13 020 | 10 469 | 10 469 | 13 012 | 4 896 |

| Adj_R2 | 0.290 | 0.250 | 0.305 | 0.265 | 0.128 | 0.270 |

| F | 126.517 | 89.912 | 114.289 | 81.741 | 35.131 | 41.144 |

| 注:因被解释变量不同,控制变量略有差异,观测值也有所不同,特别是研发投入数据缺失较多。 | ||||||

六、结论与政策建议

房地产行业较高的回报率吸引了大量其他行业的资金持续不断地流入,造成实体经济增长低迷,创新乏力。那么,非房地产行业的企业退出房地产业务是否能提升其技术创新水平呢?文章使用针对中央企业的“限房令”进行研究,为此问题提供了微观企业层面的直接经验证据。具体而言,文章发现:“限房令”实施以后,相比于不受政策影响的企业,受政策影响而退出房地产业务的企业技术创新显著增加。此外,“限房令”对技术创新的促进作用只在短期内有效,且与其涉入房地产业务的程度密切相关。进一步分析还发现,“限房令”在政治晋升机会较高、公司治理较差时作用更大。“限房令”主要通过降低企业的固定资产投资和提高研发投入两个机制促进了企业的技术创新。

本文的研究结论具有明显的政策含义。首先,对不以房地产为主业的中央企业而言,其房地产投资对技术创新有着显著的“挤出”效应,而中央企业作为国家创新驱动战略的龙头和骨干,及时退出房地产业务有利于其专注于技术创新,引导实体经济的健康发展。可见,推进技术创新不仅需要为企业提供相应的政策和资金支持,而且需要考虑房地产等经济泡沫对技术创新的挤出效应,尽可能地限制与房地产行业不相关的企业特别是掌控较多资源的中央企业过多涉入房地产业务。其次,中央企业“限房令”对技术创新的提升作用仅在短期内有效,并未发挥长期效果。可见,仅仅依靠行政命令尚不足以从根本上解决中央企业热衷于房地产投资而忽略技术创新的困境。最后,文章的进一步研究表明,企业的政治晋升机会越大,“限房令”对技术创新的提升作用越强。因此,要从根本上避免房地产投资挤出技术创新的问题,需要监管部门权衡中央企业的政治晋升激励和经济目标,建立更完善更科学的业绩考核体系,同时从多个维度提升中央企业的治理水平,使管理层的投资决策更加符合公司长远利益。不过,本文研究结论能在多大程度上外推至一般制造业,则需要后续研究持续跟进。

① 详细报道见http://www.gov.cn/gzdt/2010-03/22/content_1561822.htm。

② 比如,精工钢构2017年5月出售了位于深圳的6套海景别墅,总成交金额达到2 870万元,根据精工钢构的财务数据显示,该公司2016年的净利润为1.1亿元,一季度的净利润2 169万元。以此计算,本月仅出售房产的收益就将和一季度净利润持平,占到2016年全年净利润的四分之一。

③ 公司治理水平的衡量指标很多,比如管理费用率等,但考虑到文章的研究对象为企业创新,因此使用管理层持股比例度量公司治理水平与之最为契合。为了避免内生性问题,使用政策实施前一年的管理层持股比例。

| [1] | 陈林, 伍海军. 国内双重差分法的研究现状与潜在问题[J]. 数量经济技术经济研究, 2015(7): 133–148. |

| [2] | 邓博文. 工业企业房地产投资对企业创新的影响—基于中国上市公司数据的实证研究[J]. 经济与管理研究, 2014(10): 113–120. DOI:10.3969/j.issn.1000-7636.2014.10.015 |

| [3] | 范子英, 彭飞, 刘冲. 政治关联与经济增长——基于卫星灯光数据的研究[J]. 经济研究, 2016(1): 114–126. |

| [4] | 高波, 陈健, 邹琳华. 区域房价差异、劳动力流动与产业升级[J]. 经济研究, 2012(1): 66–79. |

| [5] | 姜付秀. 我国上市公司多元化经营的决定因素研究[J]. 管理世界, 2006(5): 128–135. |

| [6] | 黎文靖, 郑曼妮. 实质性创新还是策略性创新? ——宏观产业政策对微观企业创新的影响[J]. 经济研究, 2016(4): 60–73. |

| [7] | 李春涛, 宋敏. 中国制造业企业的创新活动: 所有制和CEO激励的作用[J]. 经济研究, 2010(5): 55–67. |

| [8] | 陆铭, 张航, 梁文泉. 偏向中西部的土地供应如何推升了东部的工资[J]. 中国社会科学, 2015(5): 59–83. |

| [9] | 王红建, 李茫茫, 汤泰劼. 实体企业跨行业套利的驱动因素及其对创新的影响[J]. 中国工业经济, 2016(11): 73–89. |

| [10] | 王文春, 荣昭. 房价上涨对工业企业创新的抑制影响研究[J]. 经济学(季刊), 2014(2): 465–490. |

| [11] | 王永进, 冯笑. 行政审批制度改革与企业创新[J]. 中国工业经济, 2018(2): 24–42. |

| [12] | 吴晓瑜, 王敏, 李力行. 中国的高房价是否阻碍了创业?[J]. 经济研究, 2014(9): 121–134. |

| [13] | 杨瑞龙, 王元, 聂辉华. " 准官员”的晋升机制: 来自中国央企的证据[J]. 管理世界, 2013(3): 23–33. |

| [14] | 余静文, 谭静. 房价、流动性效应与企业融资约束[J]. 产业经济研究, 2015(4): 91–101. |

| [15] | 余明桂, 钟慧洁, 范蕊. 业绩考核制度可以促进央企创新吗?[J]. 经济研究, 2016(12): 104–117. |

| [16] | 余泳泽, 张少辉. 城市房价、限购政策与技术创新[J]. 中国工业经济, 2017(6): 98–116. |

| [17] | 张杰, 杨连星, 新夫. 房地产阻碍了中国创新么? ——基于金融体系贷款期限结构的解释[J]. 管理世界, 2016(5): 64–80. |

| [18] | 张莉, 何晶, 马润泓. 房价如何影响劳动力流动?[J]. 经济研究, 2017(8): 155–170. |

| [19] | Bleck A, Liu X W. Credit expansion and credit misallocation[R]. SSRN Working Paper, 2014. |

| [20] | Chaney T, Sraer D, Thesmar D. The collateral channel: How real estate shocks affect corporate investment[J]. American Economic Review, 2012, 102(6): 2381–2409. DOI:10.1257/aer.102.6.2381 |

| [21] | Chen T, Liu L X, Zhou L A. The crowding-out effects of real estate shocks-evidence from China[R]. SSRN Working Paper, 2015. |

| [22] | Cornaggia J, Mao Y F, Tian X, et al. Does banking competition affect innovation?[J]. Journal of Financial Economics, 2015, 115(1): 189–209. DOI:10.1016/j.jfineco.2014.09.001 |

| [23] | Du F, Tang G L, Young S M. Influence activities and favoritism in subjective performance evaluation: Evidence from Chinese state-owned enterprises[J]. The Accounting Review, 2012, 87(5): 1555–1588. DOI:10.2308/accr-50196 |

| [24] | Grossman G M, Yanagawa N. Asset bubbles and endogenous growth[J]. Journal of Monetary Economics, 1993, 31(1): 3–19. DOI:10.1016/0304-3932(93)90014-7 |

| [25] | Han L B, Lu M. Housing prices and investment: An assessment of China’s inland-favoring land supply policies[J]. Journal of the Asia Pacific Economy, 2017, 22(1): 106–121. DOI:10.1080/13547860.2016.1261452 |

| [26] | King I, Ferguson D. Dynamic inefficiency, endogenous growth, and Ponzi Games[J]. Journal of Monetary Economics, 1993, 32(1): 79–104. DOI:10.1016/0304-3932(93)90036-F |

| [27] | Miao J J, Wang P F. Sectoral bubbles and endogenous growth[R]. SSRN Working Paper No WP2011—032, 2012. |

| [28] | Saint-Paul G. Fiscal policy in an endogenous growth model[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1992, 107(4): 1243–1259. DOI:10.2307/2118387 |

| [29] | Tosi H, Werner S, Katz J, et al. How much does performance matter? A meta-analysis of CEO pay studies[J]. Journal of Management, 2000, 26(2): 301–339. DOI:10.1177/014920630002600207 |

| [30] | Wang X, Wen Y. Can rising housing prices explain China’s high household saving rate? [R]. Federal Reserve Bank of St. Louis Working Paper Series No.2010—048A, 2010. |

2018, Vol. 44

2018, Vol. 44