文章信息

| 财经研究 2018年44卷第9期 |

- 谭华清, 周羿, 赵波, 魏旭,

- Tan Huaqing, Zhou Yi, Zhao Bo, Wei Xu.

- 教育对城乡劳动力转移的影响及其机制

- The effect of education on the rural-urban migration and its mechanisms

- 财经研究, 2018, 44(9): 66-79

- Journal of Finance and Economics, 2018, 44(9): 66-79.

-

文章历史

- 收稿日期:2018-02-22

2018第44卷第9期

2. 北京大学 社会研究中心,北京 100871;

3. 北京大学 国家发展研究院,北京 100871;

4. 中央财经大学 金融学院,北京 100081

2. Center for Social Research, Peking University, Beijing 100871, China;

3. National School of Development, Peking University, Beijing 100871, China;

4. School of Finance, Central University of Finance and Economics, Beijing 100871, China

一、引 言

劳动力的空间自由流动是一个国家长期经济增长的重要推动力。对发展中国家,劳动力的空间流动主要表现为农村到城市的劳动力流动。这种城乡劳动力转移是劳动力面对城乡间工资差异所做出的理性反应,是资源优化配置的基本要义。有大量研究从理论和经验证据上表明,城乡间的劳动力转移能提高整个经济体的运作效率(Lewis,1954;Harris和Todaro,1970)。

对中国而言,自1978年以来,近40年经济持续高速增长背后的机制是成万上亿的农村劳动力流向城市部门的宏大变迁(Chen和Song,2014)。根据国家统计局估计,截至2014年,中国农民工总规模达到2.74亿。①根据Brandt和Zhu(2010)的估计,过去30年的城乡劳动力转移至少加快了中国全要素生产率超过1个百分点的增速。因而,理解中国的城乡劳动力转移是理解中国经济转型的一个重要切入点。

然而,当前中国的劳动力市场存在一个显著的矛盾。即一方面,城市劳动力市场出现了低技能劳动力的短缺(Knight等,2011)。根据国家统计局《2014年全国农民工监测调查报告》,自2010年以来,中国新增农民工劳动力的增速开始逐年下降。但是另一方面,很多研究表明农村地区还存在大量的剩余劳动力(Yao和Zhang,2010)。这表明经济体中还存在着明显的制度性障碍阻碍着农民工流动。在中国,农民工很难像拥有城市户口的居民那样获得足够的社会保障资源比如失业保险、医疗保障和退休养老保障。在部分地区,农民工子女很难进入城市的公立学校系统接受教育。另外,对农民工而言,来自地区间的或不同行业间的信息的摩擦仍然比较严重(Huang,2004)。

通常而言,以教育为主要代表的人力资本是农民工克服上述障碍的最关键变量(Stalk,1994)。所以,教育对促进农民外出就业有着重要作用(赵耀辉,1997)。但是,以往关注教育对农民外出就业的文献更多的是研究农民自身教育程度对其外出就业的影响,即自身教育程度的提高是否会提高其外出就业的概率和成功率。但是,事实上教育具有很强的外部性。由于人都生活在一个社会网络中,自己的教育程度的提高会影响其他人;当然反过来,其他人的教育程度的提高也会影响自己。本文就试图研究教育的外部性对农村地区劳动力外出就业的影响。

有关教育外部性对当地农民外出就业影响的研究文献非常少。Liu(2008)是少有的一篇关心这类问题的文献。他发现,农村地区平均受教育程度的提高会阻碍当地农民外出。但是这篇文章并没有探讨教育的这种外部性的作用机制。

本文的贡献在于详细分析了教育的外部性对农村地区劳动力外出就业的影响机制。

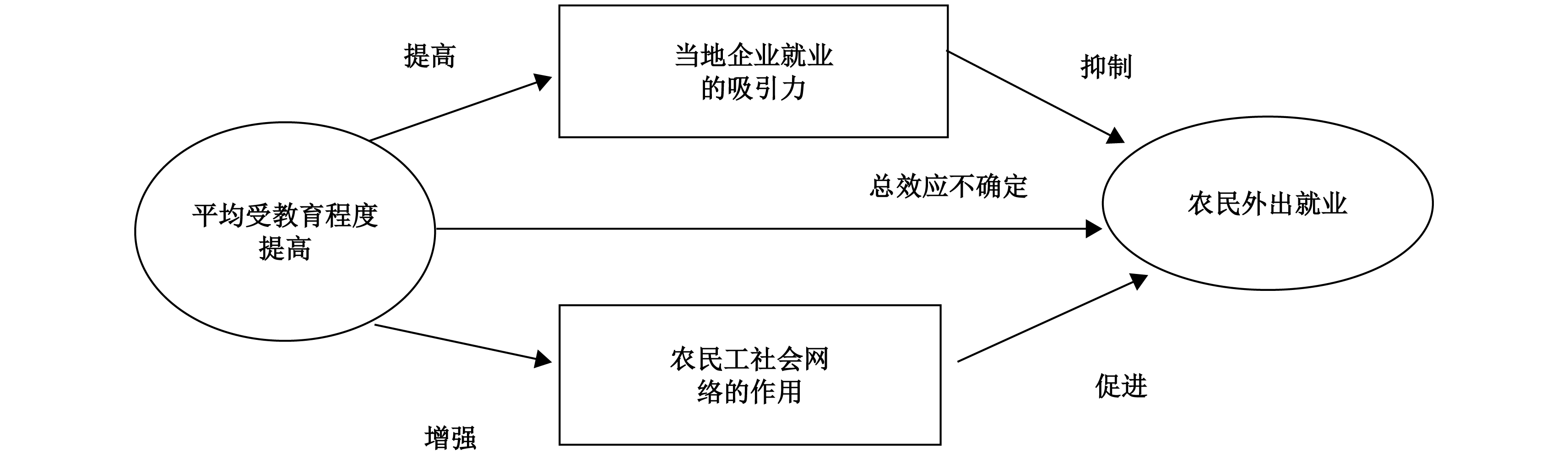

本文以中国居民收入调查数据库2002(CHIPS2002)为基础数据,考察了教育的外部性对城乡劳动力转移的影响。本文运用农村地区当地平均受教育程度来作为衡量教育外部性中教育的代理变量。事实上,我们发现,当地平均受教育程度的提高对农民外出就业存在两种相反的作用力。首先,当地平均受教育程度的提高意味着当地人力资本的提高,根据经济发展理论,当地人力资本的提高会有助于当地企业的发展,提高当地劳动力在当地企业的就业份额,进而抑制当地农民外出就业。这是当地平均受教育程度提高对农民外出就业的负向作用力。

其次,当地平均教育程度会通过增强当地农民工社会网络对当地农民的外出的正向作用从而促进当地农民外出就业。农民工的社会网络有着克服城乡劳动力转移过程中所存在的制度障碍和信息摩擦的非正式的重要机制。比如说,如果农民工失去了工作,由于没有城市户口,他很难得到当地政府的失业救助。不过他可能会通过农民工社会网络获得短期生活上的或者物质上的帮助。与此同时,由于农民工很难通过城市的人才市场等正规的招聘渠道就业,所以农民工社会网络还是农民工获得就业信息的重要来源。而当地平均受教育程度的提高会增强农民工社会网络的上述作用。当地平均受教育程度的提高意味着农民工社会网络中有更高教育的农民工的比例较高,这些人对其他农民工的帮助更大。另一方面,当地平均受教育程度高也意味着,其他农民的平均水平较高,在受到社会网络的同等帮助的情况下表现更好。这就是平均受教育程度提高对当地农民外出就业的正向作用力。最终,当地平均受教育程度对农民外出就业的总的影响取决于当地企业的发展水平和农民工社会网络的大小。

整个逻辑可以用图1形象展示。

|

| 图 1 当地平均教育程度对农民外出就业的影响机制 |

考虑到可能的样本依赖问题,我们用中国居民收入调查数据库2013(CHIP2013)做了稳健性检验。考虑到潜在的内生性问题,我们用离村庄最近的“完小”的距离作为当地平均受教育年限的工具变量。②用两阶段最小二乘法检验了之前的结果。上述检验都表明我们之前的结果是稳健的。

文章第二部分为理论假说;第三部分为数据和实证策略;第四部分为回归结果;第五部分为稳健性检验;最后是结论。

二、理论假说

(一)基本模型。我们引入一个简单的理论框架,该框架扩展了Todaro(1969)和Zhao(1997)所提出的城乡劳动力转移的模型。我们的扩展主要体现在:将农民工社会网络和社区层面的教育引入模型。和传统的人口迁徙模型一样(Todaro,1969),我们也假设外出就业的净回报是城乡劳动力转移的主要驱动因素。事实上,从1984年以来,中国的城乡收入差距一直在扩大(李实和罗楚亮,2007)。本文定义外出就业的净回报V为V=R−C,其中R是外出务工的收益,即城乡工资差距;C是外出就业的成本,这一成本包括物质上的成本和心理上成本等。由此,城乡工资差距可定义为:

| $R = p\left( {k,f} \right) \times Uw - Rw$ | (1) |

其中:Uw是城市地区的工资水平,Rw是农村地区的保留工资(等于务农收入和当地非农就业所取得的工资的加权平均),p等于农村劳动力在城市就业的概率(Todaro,1969)。考虑到农民工在获取信息上的异质性,我们假设p是农民工社会网络k和信息摩擦的函数f。一个合理的假设是,农民工在城市就业的概率会随着其拥有的农民工社会网络的增多而增加,也会随着他所面临的信息的摩擦减少而增加。这意味着,pk(k,f)>0和pf(k,f)<0。我们还假设,对面临较多信息摩擦的农民工而言,农民工社会网络的作用对他更重要,也就是说,pkf(k,f)>0。

与此同时,外出就业的成本C也与农民工的社会网络有关。我们可以认为,社会网络越多的农民的成本越低,即Ck(k,f)<0,类似地有,Ckf(k,f)<0。

(二)当地教育程度与农民的就业选择。当地就业环境和农民工社会网络是联系当地平均受教育程度和城乡劳动力转移的重要途径。于是,我们通过二者将当地平均受教育程度(e)引入劳动力流动模型。

首先,当地平均受教育程度会与除教育因素之外的当地就业环境(d)相互作用,通过提高了农村地区的工资而阻碍城乡劳动力转移,即Rw(e,d)。平均受教育程度的提高会增加农民在农村的保留工资,即Rwe>0。同时,有文献指出(Doms等,2010)平均受教育程度与当地的创业活动正相关,这意味着Rwed>0。这可能是Liu(2008)发现平均受教育程度提高阻碍了农民外出就业的主要原因。本文用当地企业就业份额作为当地就业环境的代理变量。

其次,社会网络对城乡劳动力影响的作用(k)取决于社会网络中的人数(比例)和当地平均受教育程度,即k=k(s,e)。更大的社会网络或更高的当地受教育程度会增强农民工社会网络的作用,即ks(s,e)>0和ke(s,e)>0。而且可以假设,更高的受教育程度意味着社会网络的作用更大,即kes(s,e)>0。这是因为如果外出就业的这些人的受教育程度的提高,他们在城市劳动力市场的表现会更好,获取城市信息的能力更高(Stalker,1994;Poot,1996)。所以,可以更好地帮助老乡来城市务工或经商。另外,当地平均受教育程度对当地没有外出经历的农民也有影响。如果没有外出经历的农民的受教育程度较高,一方面他们对来自农民工社会网络的信息的理解和反映能力更强,考虑到农村聚居的特点,农民之间的信息的分享和处理效率更高,所以当地会有更多的农民外出。这样扩展后的模型为:

| $V = p\left( {k\left( {s,e} \right),f} \right) \times Uw - Rw\left( {d\left( e \right)} \right) - C\left( {k\left( {s,e} \right),f} \right)$ | (2) |

如果V>0,则农民选择外出就业;否则,他会留在农村。在此模型框架下,我们得到当地平均受教育程度对城乡劳动力转移的影响有:

| $\frac{{\partial V}}{{\partial e}} = Uw{\times}{p_k}\left( {k,f} \right){\rm{}}{k_e}\left( {s,e} \right) - R{w_e}\left( {d,e} \right) - {C_k}\left( {k\left( {s,e} \right),f} \right){\rm{}}{k_e}\left( {s,e} \right)$ | (3) |

同时,我们也看到:

| $\frac{{\partial V}}{{\partial e\partial d}} = - R{w_{ed}}\left( {d,e} \right) < 0$ | (4) |

所以,当地平均受教育程度阻碍农民外出就业的作用还会因为当地就业环境变好而得到增强。如果我们用当地企业就业份额作为当地就业环境的代理变量,则我们可以提出假说1:平均受教育程度会通过提高当地企业就业份额而抑制当地农民外出就业;从模型中我们还注意到:

| $\frac{{\partial V}}{{\partial e\partial s}} = {w_u}{\rm{ \times}}{p_k}\left( {k,f} \right){\rm{}}{k_{es}}\left( {s,e} \right) - {C_k}\left( {k\left( {s,e} \right),f} \right){\rm{}}{k_{es}}\left( {s,e} \right) > 0$ | (5) |

也即:农民工的社会网络越强,则平均受教育程度的提高对增加农民外出就业概率的效果越大,于是我们提出假说2:平均受教育程度通过提高农民工社会网络的作用而倾向于提高居民外出就业的概率。

所以,平均受教育程度是否会提高农民外出就业的概率取决于

三、数据与实证策略

(一)数据。本文使用CHIPS2002年农村住户调查数据。该数据包含了个人信息、家户信息和村庄(社区)的信息。个人信息包括被访者的年龄、性别、受教育程度、婚姻状况、就业状态、工作的行业、职业和工资等。家庭信息包括家庭的承包土地面积,家庭的收入和消费和支出和金融资产等。而对村庄层面,问卷搜集了村庄的是否远离城市、村庄通电、通路、通电话的时间、村庄劳动力的就业结构等信息。依照前人文献的做法(Liu,2008),我们也只关注那些完整地报告了年龄、受教育程度、性别和就业情况等信息的16−60岁的农村居民,并且还删除了那些全职学生,退休的和有残疾或重大疾病的农村居民。最后本文的样本量达到了21 549个。这些样本分布在中国20个省和2个直辖市中的122个县954个村。

如何定义外出务工人员和当地非农就业人员是本文数据处理的核心。CHIPS2002并没有直接询问农村劳动力是否在外工作或寻找三个月以上的工作。我们使用“你是否在2002年获得在外工作的工资”这一问题的回答作为替代变量。我们将当年在外工作获得收入的农村劳动力定义为外出就业者(农民工)。③相对应地,我们将当年没有在外获得收入的定义为农村就业者(农民)。农村就业者又包括农业劳动者和农村非农就业。本文把没有在外工作获得工资的人、但是在本村非农企业或非企业组织获得收入的人归类为农村非农就业劳动者。平均受教育程度等于县级层面所有农村劳动力的平均受教育年限。当地企业就业份额是每个县的农民在本县企业就业的数量除以所有样本中所有农民的劳动力的数量。表1概括了我们将要使用的变量的定义及其基本统计学特征。

| 变量 | 定义 | 均值 | 标准差 |

| 外出就业 | 通过在外工作获得工资为1,其余为0 | 0.170 | 0.376 |

| 外出就业2 | 通过在外工作获得工资为1(外出就业),从事农村非农就业为2(当地非农),其余为0 | 0.534 | 0.783 |

| 平均受教育(年) | 县级层面的平均受教育程度(排除个人的教育年限) | 7.23 | 0.860 |

| 教育年限 | 受教育时间长度(年) | 7.276 | 2.678 |

| 年龄 | 年龄大小 | 37.11 | 11.97 |

| 性别 | 男性劳动力为1,女性为0 | 0.550 | 0.498 |

| 结婚 | 已婚等于1,其余为0 | 0.777 | 0.417 |

| 工作天数 | 全年非农工作的天数 | 187.8 | 108.64 |

| 家庭规模 | 家庭人口数目 | 4.48 | 1.37 |

| 家庭田地面积 | 家庭田地面积(亩) | 2.69 | 3.88 |

| 家庭资产 | 家庭2002年末金融总资产(万元) | 0.745 | 1.21 |

| 离县城的距离 | 本村离最近县城的距离(公里) | 23.563 | 18.987 |

| 通电话的时间 | 本村通电话的时间:(1) 1969年以前;(2) 1970—1979年;(3)1980—1989年; (4)1990—1998年;(5)1999年以后;(6)一直没有通电话 |

3.342 | 1.508 |

| 人口规模(对数) | 1998年末本村总人口数目 | 7.34 | 0.627 |

| 当地企业就业份额 | 当地企业就业的劳动力占全县农村劳动力的比重(%) | 0.053 | 0.093 |

| 社会网络 | 同一村内2002年以前有过外出就业经历的人数除以该村的劳动力数目 | 0.159 | 0.157 |

(二)实证策略。本文采用标准的logistics回归模型(Zhao,1999;Liu,2008)。我们假设,农民通过选择是否外出就业来最大化其预期效用。在此假设下,农民的个人特征及其家庭特征和所属社区特征都会影响到农民的外出选择。遵循以往文献的做法,我们设农民外出就业获得效用的净现值形式为y*,它满足:

| ${y^*} = B'X + u$ |

其中:X包含了所有控制变量,它们通过影响外出的预期效用来影响农民的决策。U服从均值为0,方差为1的标准logistics分布。净现值本身是观测不到的,我们能够观测到的是农民的决策y:外出(y=1)还是不外出(y=0),也就是,当,y*>0,y=1,否则,y=0。

而是否外出的Logit模型为:

| $Prob\left( {y = 1} \right) = \frac{{{e^{B'X}}}}{{1 + {e^{B'X}}}}$ |

X包含了反映教育外部性的变量:全县农村劳动力平均受教育年限。本文还考虑了农民可能面临三个就业选择的情况:外出就业,留在农村当农民,留在农村非农就业。因此,我们还使用了标准的Multinomial logit模型展开分析,也即:

| $Prob\left( {M = 1} \right) = \frac{{{e^{B_j'X}}}}{{\mathop \sum \nolimits_{k = 0}^2 {e^{B_k'X}}}}$ |

其中:M=1表示农民选择外出就业,M=2表示农民选择农村的非农就业,M=0表示农民选择留在农村务农。

我们主要关心的是对当地受教育程度变量和相关交乘项变量的系数。为了尽可能避免内生性问题,我们首先加入了反映社区特征的控制变量,包括社区的经济结构。另外,我们将采用工具变量的方法对模型作重新估计,以检验讨论结果的稳健性。

四、回归结果

(一)当地就业环境和平均受教育程度对外出就业的影响。我们这里首先考察假说1:平均受教育程度会通过提高当地企业的就业份额而抑制了当地农民外出就业。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |

| 估计 | Logit | Logit | Mlogit | Mlogit | OLS | OLS | ||

| 变量 | 外出就业 | 外出就业 | 外出就业 | 当地非农 | 外出就业 | 当地非农 | 外出就业 | 外出就业 |

| 教育水平 | 高教育 | 低教育 | 高教育 | 高教育 | 低教育 | 低教育 | 高教育 | 低教育 |

| 当地企业就业份额 | −0.2815*** | −0.2093*** | 0.0810*** | 3.3847*** | 0.1920*** | 1.4045 | −0.3573*** | −0.2043*** |

| (0.0400) | (0.0685) | (0.0415) | (1.2302) | (0.1141) | (0.8160) | (0.0470) | (0.0715) | |

| 性别 | 0.0781*** | 0.1038*** | 3.6135*** | 3.0711*** | 3.0170*** | 3.6312*** | 0.0986*** | 0.1242*** |

| (0.0055) | (0.0070) | (0.2587) | (0.1814) | (0.1878) | (0.2735) | (0.0068) | (0.0080) | |

| 结婚 | −0.0625*** | −0.1052*** | 0.5111*** | 0.9385 | 0.4741*** | 1.0956 | −0.1097*** | −0.1173*** |

| (0.0126) | (0.0142) | (0.0602) | (0.1107) | (0.0450) | (0.1384) | (0.0135) | (0.0135) | |

| 年龄 | 0.0024 | 0.0151*** | 1.0567** | 1.0925*** | 1.1800*** | 1.2435*** | −0.0046* | −0.0007 |

| (0.0021) | (0.0026) | (0.0278) | (0.0243) | (0.0273) | (0.0315) | (0.0026) | (0.0027) | |

| 年龄的平方 | −0.0001*** | −0.0003*** | 0.9985*** | 0.9989*** | 0.9968*** | 0.9973*** | −0.0000 | −0.0001*** |

| (0.0000) | (0.0000) | (0.0003) | (0.0003) | (0.0003) | (0.0003) | (0.0000) | (0.0000) | |

| 教育年限 | 0.0022* | 0.0024 | 1.0830*** | 1.1735*** | 1.0564*** | 1.1837*** | 0.0013 | 0.0011 |

| (0.0013) | (0.0014) | (0.0177) | (0.0149) | (0.0134) | (0.0161) | (0.0015) | (0.0016) | |

| 田地面积 | −0.0007 | −0.0011 | 0.9889 | 0.9967 | 0.9911 | 1.0030 | −0.0010 | −0.0009 |

| (0.0010) | (0.0011) | (0.0127) | (0.0097) | (0.0091) | (0.0097) | (0.0011) | (0.0011) | |

| 家庭人口规模 | 0.0033 | 0.0136*** | 1.0302 | 0.9523* | 1.0939*** | 0.8533*** | 0.0031 | 0.0124*** |

| (0.0024) | (0.0027) | (0.0315) | (0.0246) | (0.0258) | (0.0240) | (0.0030) | (0.0030) | |

| 家庭财产 | −0.0078*** | −0.0154** | 0.9174*** | 1.0432** | 0.9041* | 1.1210** | −0.0094*** | −0.0145** |

| (0.0021) | (0.0061) | (0.0248) | (0.0181) | (0.0484) | (0.0518) | (0.0023) | (0.0062) | |

| 离县城的距离 | 0.0000 | 0.0003* | 0.9973 | 0.9891*** | 1.0023 | 0.9987 | 0.0000 | 0.0004* |

| (0.0002) | (0.0002) | (0.0021) | (0.0021) | (0.0016) | (0.0019) | (0.0002) | (0.0002) | |

| 人口规模 | 0.0048 | −0.0008 | 1.1403** | 1.2126*** | 1.0180 | 1.1101* | 0.0056 | −0.0023 |

| (0.0052) | (0.0067) | (0.0761) | (0.0616) | (0.0593) | (0.0649) | (0.0063) | (0.0073) | |

| 通电话的时间 | −0.0219 | −0.0103 | 0.7339 | 0.7189 | 0.9257 | 1.2041 | −0.0243 | −0.0088 |

| (0.0345) | (0.0148) | (0.2670) | (0.2240) | (0.1123) | (0.1898) | (0.0382) | (0.0156) | |

| 农业就业份额 | −0.1458*** | −0.2155*** | 0.0607*** | 0.0432*** | 0.1096*** | 0.1587*** | −0.2287*** | −0.2590*** |

| (0.0348) | (0.0400) | (0.0270) | (0.0160) | (0.0381) | (0.0654) | (0.0445) | (0.0463) | |

| 截距项 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 省际虚拟变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| (拟)R方 | 0.192 | 0.192 | 0.191 | 0.190 | 0.1507 | 0.1718 | ||

| 观察值 | 9,833 | 9,772 | 9,833 | 9,833 | 9,772 | 9,772 | 9,833 | 9,772 |

| 注:Logit报告的是边际效应,Mlogit报告的是Odds Ratio。而且Logit和Mlogit只报告拟R方值。括号内是估计的标准差,***显著性水平为1%,**显著性水平为5%,*显著性水平为10%。下同。 | ||||||||

表2报告了基于当地平均受教育水平中位数分组回归估计的当地企业就业份额对农民工外出就业的影响。表2的第1、2列分别报告的是高平均教育地区和低平均教育地区的Logit估计的边际效应,第3、4列报告的是高平均教育地区的Mlogit估计的Odds ratio,第5、6列报告的是低教育地区的Mlogit估计的Odds ratio。第7、8列则报告的是OLS对两个地区的估计结果。

由表显著可见,相比低教育地区,高教育地区Logit估计的当地企业就业份额对外出就业的阻碍作用的边际效应更大。OLS和Mlogit估计也得到了类似的结果。因此,对当地平均受教育水平较高的地区,当地企业的就业份额对外出就业的抑制作用更强,而对农民选择当地就业的促进作用更强。而对当地平均受教育水平较低的地区,当地企业的就业份额对农民外出就业的抑制作用较弱,而对农民选择当地就业的促进作业也较弱。这说明,平均受教育程度可以增强当地企业的就业份额对农民外出就业的抑制作用,同时增强其对农民选择当地就业的促进作用。

那么为何会有这种效果呢?表3的估计结果可能会揭示部分答案。表3报告了当地平均受教育程度与当地企业就业的关系。第一、二列估计了平均受教育程度的提高对当地企业就业份额的影响。第一列只增加了省际虚拟变量作为控制变量,第二列增加了社区层面的控制变量:离县城的距离、通电话的时间和当地人口规模。增加社区层面的控制变量后,平均受教育程度提高会增加当地企业就业份额的估计并没有受到影响,估计结果比较稳健。④第三、四列估计了平均受教育程度的增加对当地就业的工资的影响。第三列只控制了个人层面的控制变量,第四列还控制了社区层面的变量。可以看到,当地平均受教育程度的提高会提升当地就业的工资水平。

由表3总结可见,当地平均受教育程度的提高会提升当地企业的就业份额,究其原因可能与其能够提高当地就业的工资有关。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 变量 | 当地企业就业份额 | 当地企业就业份额 | 当地就业工资 | 当地就业工资 |

| 平均受教育程度 | 0.0325*** | 0.0308*** | 0.1057*** | 0.0759** |

| (0.0010) | (0.0010) | (0.0308) | (0.0371) | |

| 离县城的距离 | 0.0000 | −0.0048*** | ||

| (0.0000) | (0.0012) | |||

| 通电话的时间 | −0.0054*** | −0.1724*** | ||

| (0.0005) | (0.0160) | |||

| 人口规模(对数) | −0.0019* | −0.0289 | ||

| (0.0010) | (0.0365) | |||

| 男性 | 0.4092*** | 0.5727*** | ||

| (0.0353) | (0.0419) | |||

| 年龄 | 0.0923*** | 0.0992*** | ||

| (0.0095) | (0.0114) | |||

| 年龄平方 | −0.0012*** | −0.0014*** | ||

| (0.0001) | (0.0001) | |||

| 个人受教育程度 | 0.0205*** | 0.0195** | ||

| (0.0074) | (0.0086) | |||

| 截距项 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 省际虚拟变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| R方 | 0.4350 | 0.4395 | 0.1241 | 0.1553 |

| 观测值 | 19 782 | 19 605 | 19 782 | 16 197 |

(二)农民工社会网络和当地平均受教育程度对当地农民就业选择的影响。上述分析表明通过当地企业就业这个途径,提高当地平均受教育程度可能会抑制农民外出就业。但是考虑到中国农民工外出就业具有很强的社会网络特性(Zhao,2003),而教育直接与社会网络的质量有关联。所以要全面考察当地平均受教育程度对农民外出就业的影响,我们必须考察当地平均受教育水平与农民工社会网络的互动。

我们遵循Zhao(2003)对社会网络的定义方法,将同一村庄内2002年之前有过外出就业经历的人数占全村劳动力的比重作为农民工社会网络的度量。⑤

限于篇幅,文章余下部分,我们只报告了关键变量的结果。表4估计了不同受教育水平的地区,农民工社会网络对外出就业和外出就业的工资的影响。其中第1、2列报告的是高教育和低教育地区农民工社会网络对外出就业的Logit估计的边际效应,第3、4列报告的是高教育和低教育地区农民工社会网络对外出就业的OLS估计。第5、6列报告的是高教育和低教育地区的农民工社会网络对外出工资的OLS估计。可以看到,以Logit估计为例,农民工社会网络每提高1个单位,高教育地区农民外出就业的概率增加0.15个单位,而低教育地区只增加0.12个单位。因此,在高教育地区,农民工社会网络对农民工外出就业的工资的促进作用也更强了。

这说明,当地平均受教育水平越高的地区,农民工社会网络对农民外出就业的促进作用更强。其原因之一在于当地平均受教育水平越高,当地农民工的社会网络对当地农民外出就业的帮助越大,显著的一个表现是提高了农民工外出就业的工资。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 估计 | Logit | Logit | OLS | OLS | OLS | OLS |

| 变量 | 外出就业 | 外出就业 | 外出就业 | 外出就业 | 外出工资 | 外出工资 |

| 教育水平 | 高教育地区 | 低教育地区 | 高教育地区 | 低教育地区 | 高教育地区 | 低教育地区 |

| 农民工社会网络 | 0.1497*** | 0.1220*** | 0.2149*** | 0.1979*** | 1.3225*** | 0.6985*** |

| (0.0209) | (0.0211) | (0.0301) | (0.0250) | (0.2076) | (0.1079) | |

| 个人控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 家庭控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 社区控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 省级虚拟变量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| R方 | 0.195 | 0.198 | 0.1542 | 0.1785 | 0.1169 | 0.1134 |

| 观测值 | 9 882 | 9 900 | 9 882 | 9 900 | 9 882 | 9 900 |

| 注:Logit估计报告的是边际效应。个人控制变量对应反映个人特征的有:性别,年龄,婚姻,受教育程度变量,家庭控制变量包括责任田面积,家庭规模和家庭财富,社区控制变量包括距离县城的距离,通电话的时间,人口数目和当地农业就业份额。下同。 | ||||||

由上分析可见,当地平均受教育程度的提高对当地农民外出就业的作用并不确定,最终的综合效果依赖于当地企业的发展水平和当地农民工社会网络的大小。

(三)总效应。由于当地平均受教育程度对当地农民外出就业的影响存在两种相反的作用力,所以最终的综合影响取决于当地就业环境和当地农民工网络的强弱。表5报告了平均受教育程度对农民就业选择的综合影响。可以看到,不管是Logit(第1列),OLS(第2列)还是Mlogit(第3、4列),农民工社会网络越大的地区,平均受教育程度对农民外出就业的正向作用要大于农民工社会网络较小的地区。类似地,对当地企业就业份额较大的地区,平均受教育程度的提高对农民外出的负向作用要大于当地企业就业份额较小的地区。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 估计 | Logit | OLS | Mlogit | |

| 变量 | 外出就业 | 外出就业 | 外出就业 | 当地非农 |

| 平均受教育程度 | 0.0041 | 0.0032 | 1.0094 | 0.8619*** |

| (0.0041) | (0.0049) | (0.0426) | (0.0353) | |

| 平均受教育程度#社会网络 | 0.0178*** | 0.0261*** | 1.1830*** | 0.9519** |

| (0.0018) | (0.0024) | (0.0224) | (0.0199) | |

| 平均受教育程度#当地企业就业份额 | −0.0150*** | −0.0157*** | 0.9132*** | 1.0766*** |

| (0.0022) | (0.0021) | (0.0219) | (0.0159) | |

| 个人控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 家庭控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 社区控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 省级虚拟变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| R 方 | 0.167 | 0.163 | 0.199 | — |

| 观察值 | 19 782 | 19 782 | 19 782 | 19 782 |

| 注:平均受教育程度#当地企业就业份额是平均受教育年限与当地企业就业份额的交乘项。平均受教育程度#社会网络是当地平均受教育年限与当地农民工社会网络的交乘项。 | ||||

五、稳健性检验

(一)工具变量方法。为了减轻可能存在的遗漏变量或内生性问题,我们在回归方程中加入了社区特征等控制变量,尽管如此,遗漏变量或内生性问题可能依然存在。为了解决这个问题,我们用工具变量的方法对基本回归模型作重新估计。

我们应当找到一个既与当地受教育水平高度相关同时又与农民的就业选择无关的变量。我们用村庄离最近完小的距离作为平均受教育程度的工具变量。一个地区离完小的距离越近则更多的人更方便完成小学六年教育,为以后初高中教育打下基础,因此可以推测,距离越近,当地平均受教育程度越高(见表7)。而且由表6可见,有完小的村庄在地理因素上并没有比没有完小的村庄有显著优势;相反,没有完小的村庄在某些重要特征上比有完小的村庄还有优势,比如没有完小的村庄离县城的距离更近,人均收入更高。不过,我们注意到,有完小的村庄的人口数量,劳动人口规模,耕地面积都显著高于没有完小的村庄,一定程度上解释了完小的设置与人口数量有关。而人口数量的多少跟平均受教育程度的关系比较间接,所以可以认为,对当地是否外出而言,完小的设置是相对外生的。

| 类型 | 变量 | 有完小(63.58%) | 无完小(36.42%) | 差异 |

| 地理因素 | 地形 | 1.69 | 1.75 | −0.053 |

| 城郊 | 1.92 | 1.91 | 0.0133 | |

| 县城距离 | 25.25 | 22.50 | −2.74** | |

| 乡镇距离 | 5.09 | 4.77 | 0.32 | |

| 车站距离 | 5.54 | 5.30 | 0.24 | |

| 经济发展水平 | 人口数量 | 2 109.61 | 1 291.99 | 817.62*** |

| 劳动人口 | 1 046.88 | 673.03 | 373.845*** | |

| 人均收入 | 2 339.10 | 2 653.42 | −314.319*** | |

| 耕种面积 | 4 046.297 | 2 693.104 | 1 353.19*** | |

| 是否有社队企业 | 1.481 | 1.438 | 0.043 | |

| 注:***表示显著性水平为1%,**表示显著性水平为5%,*表示显著性水平为10%。 | ||||

我们首先报告第一阶段的回归结果(见表7)。由表7面板A可见,离最近完小的距离这个变量和当地的平均受教育程度显著负相关,距离最近完小越远,该地区的平均受教育程度越低。所以不存在弱工具变量问题。面板B的简约式回归则表明,控制了“平均受教育程度”之后,“距离完小”这一变量与农民的外出决策无关,

| (1) | (2) | (3) | |

| 面板A第一阶段 | OLS | OLS | OLS |

| 变量 | 平均教育 | 平均教育 | 平均教育 |

| 距离完小 | −0.0162*** | −0.0137*** | −0.0098*** |

| (0.003) | (0.003) | (0.002) | |

| 个人控制变量 | 是 | 是 | 是 |

| 家庭控制变量 | 否 | 是 | 是 |

| 社区控制变量 | 否 | 否 | 是 |

| 省际虚拟变量 | 是 | 是 | 是 |

| R方 | 0.581 | 0.599 | 0.650 |

| F值 | 1 055 | 990 | 1 082 |

| 观测值 | 19 269 | 19 269 | 19 269 |

| 面板B:简约式 | (1) | (2) | (3) |

| 面板B第一阶段 | OLS | OLS | OLS |

| 变量 | 外出就业 | 外出就业 | 外出就业 |

| 距离完小 | 0.0009 | 0.0011 | −0.0006 |

| (0.002) | (0.002) | (0.002) | |

| 平均教育 | 是 | 是 | 是 |

| 个人控制变量 | 是 | 是 | 是 |

| 家庭控制变量 | 否 | 是 | 是 |

| 社区控制变量 | 否 | 否 | 是 |

| R方 | 0.155 | 0.157 | 0.159 |

| F值 | 130.61 | 119.25 | 107.21 |

| 观测值 | 19 269 | 19 269 | 19 269 |

表8展示了第二阶段的回归结果。其中第一列报告了OLS的估计结果,第2列报告了Logit估计的边际效应,第(3)和(4)列报告了Mlogit估计的Odds Ratio。第二阶段的回归结果和表5的估计结果一致:总体来看,平均受教育程度对外出就业的影响受当地企业就业份额和当地农民工社会网络的大小的影响。当地农民工社会网络越大,则平均受教育程度对农民外出就业的正向影响越大;当地企业的就业份额越大,则平均受教育程度对农民选择当地非农就业的正向影响越大。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 估计 | OLS | Logit | Mlogit | |

| 变量 | 外出就业 | 外出就业 | 外出就业 | 当地非农 |

| 平均受教育程度 | 0.1676** | 0.1907*** | 5.3591** | 0.8953 |

| (0.078) | (0.065) | (3.608) | (0.568) | |

| 平均受教育程度#社会网络 | 0.0266*** | 0.0182*** | 1.1877*** | 0.9533** |

| (0.002) | (0.002) | (0.023) | (0.020) | |

| 平均受教育程度#当地企业就业份额 | −0.0119*** | −0.0112*** | 0.9495* | 1.0897*** |

| (0.003) | (0.003) | (0.028) | (0.024) | |

| 个人控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 家庭控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 社区控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 省际虚拟变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| (拟)R方 | 0.168 | 0.197 | 0.204 | |

| 观测值 | 19 269 | 19 269 | 19 269 | 19 269 |

| 注:平均受教育程度#当地企业就业份额是平均受教育年限与当地企业就业份额的交乘项。平均受教育程度#社会网络是当地平均受教育年限与当地农民工社会网络的交乘项。其他控制变量和表5一样。 | ||||

(二)CHIPS2013。本文的基本逻辑在于,农村地区的平均受教育程度对农民工外出具有两方面作用的力量。一方面,通过提高当地企业就业份额抑制了当地农民的外出就业;另一方面,通过增强农民工社会网络的作用促进了当地居民的外出就业。上述分析都是基于CHIPS2002数据研究所得。由于CHIPS2013是2016年5月份公布,公布时间较晚而且相比CHIPS2002,CHIPS2013数据缺少了对村级层面信息的采集。所以本文仍然以CHIPS2002农村住户调查数据为基准,以CHIPS2013农村住户调查数据作为稳健性检验。

表9概括了当地平均受教育程度与当地企业就业份额的互动对外出就业的影响。基于当地平均受教育程度分组,第1、2列报告了当地企业就业份额对外出就业影响的Logit估计的边际效应。可以看到,高教育地区的当地企业的就业份额对外出就业的抑制作用更加明显。第3、4列用OLS分别估计了平均受教育程度对当地企业的就业份额和当地企业就业工资的影响。与CHIP2002的估计结果类似,当地平均受教育程度的提高会提升当地企业就业份额,同时也会增加当地就业的工资,从而提高农民选择当地就业的吸引力,由此抑制农民外出就业。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 估计 | Logit | Logit | OLS | OLS |

| 变量 | 外出就业 | 外出就业 | 当地企业就业份额 | 当地就业工资 |

| 高教育地区 | 低教育地区 | |||

| 当地企业就业份额 | −0.7972*** | −0.6440*** | ||

| (0.0679) | (0.1175) | |||

| 平均教育 | 0.0964*** | 0.1385*** | ||

| (0.0015) | (0.0416) | |||

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 省际虚拟变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| R 方 | 0.222 | 0.233 | 0.486 | 0.264 |

| 观测值 | 8 088 | 9 343 | 21 407 | 6 065 |

| 注:控制变量对应反映个人特征的有:性别,年龄,婚姻,受教育程度等变量,也包括家庭田地面积,家庭收入等家庭层面的控制变量,还包括当地人口规模等社区层面的控制变量。下同。 | ||||

接下来,我们考察当地平均受教育水平提高对农民外出的第二个作用,即通过增强社会网络的作用提高农民外出就业的概率。表10报告了基于当地平均受教育程度分组,农民工社会网络对外出就业概率和外出工资的影响。可以看到,不论是Logit估计(第1、2列)还是OLS估计(第3、4列),对高教育地区,农民工社会网络对农民外出就业概率的提高更大,外出工资的提高更加明显。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 估计 | Logit | Logit | OLS | OLS |

| 变量 | 外出就业 | 外出就业 | 外出工资 | 外出工资 |

| 高教育地区 | 低教育地区 | 高教育地区 | 低教育地区 | |

| 农民工社会网络 | 1.7716*** | 0.7945 | 3.1362*** | 0.4652 |

| (0.2611) | (0.4920) | (0.6576) | (0.3830) | |

| 控制变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 省际虚拟变量 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| R方 | 0.221 | 0.194 | 0.220 | 0.2023 |

| 观测值 | 8 088 | 9 343 | 2 488 | 3 013 |

因此,综合表9和表10的结果可见,在CHIPS2013中,我们也看到了当地平均受教育程度的提高会通过两个机制来影响农民外出,一个是抑制作用,一个是促进作用。抑制作用主要体现在提高当地企业的发展,提高当地就业的工资;促进作用主要通过增强当地农民工社会网络的作用进而促进农民外出就业。⑥

六、结 论

本文使用了CHIPS2002年和CHIPS2013年农村住户调查数据讨论了教育对城乡劳动力转移的外部效应。我们发现,当地平均受教育程度对当地农民外出就业存在两种相反的作用力。一方面,当地平均受教育程度的提高会促进当地企业的发展,主要表现为提高当地企业的就业份额和提高当地就业的工资,这会抑制当地农民外出就业。另一方面,平均受教育程度的提高会增强当地农民工社会网络对农民外出就业的促进作用,主要表现为提高外出务工人员的工资水平。所以,当地平均受教育程度的提高对农民外出就业的综合影响依赖于当地企业的发展情况和农民工社会网络的大小。为了控制内生性问题,我们采用了工具变量的方法,既采用离“完小”的距离作为当地平均受教育程度的工具变量。两阶段最小二乘法(2SLS)的结果同样表明,当地平均受教育程度的提高对农民外出就业的综合影响依赖于当地企业的发展水平和农民工社会网络的大小或强弱。最后本文还用最新公布的CHIPS2013数据为本文的研究提供了进一步的稳健性检验。基于CHIPS2013数据的分析结果表明,平均受教育程度对农民外出就业的影响的确存在两种相反的作用力。其政策含义为:农村地区的发展政策可能也要因地制宜。对当地企业发达或有潜力发展乡镇企业的地区,可能提高农村教育和相关技能培训,鼓励农民回乡创业更好;而对其他地区,则可以完善农村社会网络,增强乡民联系,以更好地促进农民外出。

本文丰富了教育的外部性在影响城乡劳动力流动中所扮演的作用。本文找到的两个相反的作用机制—当地企业发展情况和农民工社会网络可能是多个机制中的一部分,未来探讨教育外部性的其他作用机制还将是一个有意义的研究方向。

① 国家统计局数据。

② “完小”是指那些具有1-6年级的小学,在农村地区,受限于师资、经费,很多村没有小学5-6年级,在样本中,38%左右的村庄没有“完小”。

③ 这一变量忽略了在外失业的农民工,但是这个问题并不严重。Meng(2000)发现,借助社会网络的帮助,超过70%的农民工在出去打工之前就已经获得了工作的保证。根据本文对农民工的定义,我们把在其他地区乡镇企业的就业也算作外出就业。

④ 由于当地企业的就业份额是社区层面的变量,所以不需要控制个人层面的变量。

⑤ Zhao(2003)定义村庄内有过外出经历的人数作为农民工社会网络的度量,如果采用Zhao(2003)的度量不改变我们的研究结果。

⑥ 由于CHIPS2013缺少村庄层面的信息,所以我们没有为CHIPS2013构造工具变量方法。

| [1] | 李实, 罗楚亮. 中国城乡居民收入差距的重新估计[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2007(2): 111–120. |

| [2] | 赵耀辉. 中国农村劳动力流动及教育在其中的作用--以四川省为基础的研究[J]. 经济研究, 1997(2): 37–42,73. |

| [3] | Brandt L, Zhu X D. Accounting for China's growth[R]. IZA DP No. 4764, 2010. |

| [4] | Chen Q, Song Z. Accounting for China’s urbanization[J]. China Economic Review, 2014, 30: 485–494. DOI:10.1016/j.chieco.2014.07.005 |

| [5] | Doms M, Lewis E, Robb A. Local labor force education, new business characteristics, and firm performance[J]. Journal of Urban Economics, 2010, 67(1): 61–77. DOI:10.1016/j.jue.2009.10.002 |

| [6] | Harris J R, Todaro M P. Migration, unemployment and development: A two-sector analysis[J]. The American Economic Review, 1970, 60(1): 126–142. |

| [7] | Huang Y P. A labor shortage in China[N]. Wall Street Journal, 2004-08-06(A7). |

| [8] | Knight D, Deng Q H, Li S. The puzzle of migrant labour shortage and rural labour surplus in China[J]. China Economic Review, 2011, 22(4): 585–600. DOI:10.1016/j.chieco.2011.01.006 |

| [9] | Lewis W A. Economic development with unlimited supplies of labour[J]. The Manchester School, 1954, 22(2): 139–191. DOI:10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x |

| [10] | Liu Z Q. Human capital externalities and rural-urban migration: Evidence from rural China[J]. China Economic Review, 2008, 19(3): 521–535. DOI:10.1016/j.chieco.2008.04.001 |

| [11] | Poot J. Information, communication and networks in international migration systems[J]. The Annals of Regional Science, 1996, 30(1): 55–73. DOI:10.1007/BF01580537 |

| [12] | Stalker P. The work of strangers: A survey of international labour migration[M]. Geneva: International Labour Organization, 1994. |

| [13] | Todaro M P. A model of labor migration and urban unemployment in less developed countries[J]. The American Economic Review, 1969, 59(1): 138–148. |

| [14] | Yao Y, Zhang K. Has China passed the Lewis turning point? A structural estimation based on provincial data[J]. China Economic Journal, 2010, 3(2): 155–162. DOI:10.1080/17538963.2010.511908 |

| [15] | Zhao Y H. Labor migration and returns to rural education in China[J]. American Journal of Agricultural Economics, 1997, 79(4): 1278–1287. DOI:10.2307/1244284 |

| [16] | Zhao Y H. Leaving the countryside: Rural-to-urban migration decisions in China[J]. American Economic Review, 1999, 89(2): 281–286. DOI:10.1257/aer.89.2.281 |

| [17] | Zhao Y H. The role of migrant networks in labor migration: The case of China[J]. Contemporary Economic Policy, 2003, 21(4): 500–511. DOI:10.1093/cep/byg028 |

2018, Vol. 44

2018, Vol. 44