文章信息

| 财经研究 2018年44卷第9期 |

- 赵秋运, 王勇,

- Zhao Qiuyun, Wang Yong.

- 新结构经济学的理论溯源与进展——庆祝林毅夫教授回国从教30周年

- New structural economics: how it comes into being and recent progress — celebrating the 30th teaching anniversary of professor justin yifu lin

- 财经研究, 2018, 44(9): 4-40

- Journal of Finance and Economics, 2018, 44(9): 4-40.

-

文章历史

- 收稿日期:2018-03-10

2018第44卷第9期

一、引 言

2016年5月17日,习近平总书记在主持召开哲学社会科学工作座谈会上作出了应该以理论创新繁荣哲学社会科学的重要指示。在这个座谈会上,著名经济学家林毅夫教授作为代表发言。他重点以经济学为例,提出中国的学者应该逐渐从单纯的“西天取经”式的研究转换到理论自主创新的建议,受到习近平总书记的高度肯定。由林毅夫教授首倡的新结构经济学即为这种自主理论创新的尝试。新结构经济学以马克思历史唯物主义思想为指导,运用新古典经济学的现代研究方法,在全面总结中国本土以及其他发展中国家的发展经验与教训的基础上,更加全面系统地突出“经济结构”的重要性。具体而言,新结构经济学重点研究处于不同发展阶段的经济体经济结构的内生性、差异性与动态性,总结与弥补现有经济学理论基于主要发达国家经验所形成的缺陷与不足,旨在进一步丰富与发展现代经济学。目前,新结构经济学已经逐渐成为引领发展经济学的第三波国际学术思潮。

新结构经济学由现任北京大学新结构经济学研究院院长林毅夫教授首创。林毅夫1952年出生于台湾省宜兰县,1982年获北京大学经济学硕士学位,1986年获美国芝加哥大学经济学博士学位。随后,在耶鲁大学完成一年的博士后研究,并于1987年毅然回国,成为改革开放以来第一位从欧美名校获得经济学博士学位便立即返回祖国大陆工作的经济学家。①1994年,林毅夫教授与几位志同道合者正式创办北京大学中国经济研究中心(China Center for Economic Research,简称CCER),②并担任创始主任。2008年,林毅夫教授受聘担任世界银行高级副行长兼首席经济学家,成为世界银行历史上第一位担任此要职的来自发展中国家的经济学家。2008年10月,在CCER的基础上,北京大学国家发展研究院(National School of Development at Peking University,简称NSD)成立,林毅夫教授担任名誉院长。2012年林毅夫教授从世界银行卸任,重返北京大学,致力于总结来自中国和其他发展中国家改革与发展的经验,倡导和推动发展经济学第三波思潮的新结构经济学的理论创新。2015年12月,作为创始主任,林毅夫教授创立了北京大学新结构经济学研究中心(Center for New Structural Economics at Peking University,简称CNSE),并于2017年12月升格为新结构经济学研究院(Institute of New Structural Economics at Peking Univeristy,简称INSE),以深化新结构经济学理论体系的研究、运用与推广,倡导“唯成乃真知”的“知成一体”的学风。2016年,在习近平总书记的直接关怀下,北京大学南南合作与发展学院(简称南南学院)成立,林毅夫教授担任院长,致力于培养其他发展中国家发展方向的专业人才。③2017年是林毅夫教授回国从教30周年。从教30年来,林毅夫教授以“一以贯之”的学术理论和“知成一体”的治学理念进行经济学研究,同时也一直为中国的改革开放建言献策。近年来,林毅夫教授更是频繁地为很多发展中国家提供关于经济发展的国际政策咨询。④

值此林毅夫教授回国从教30周年之际,作为林先生的弟子与新结构经济学的研究者,我们希望重点结合林先生的学术发展经历,对新结构经济学的核心学术主张的形成过程进行一次比较全面的整理,同时对新结构经济学的当前进展也做一个整体性的介绍。⑤

为了完整地阐释新结构经济学理论的孕育与发展的全过程,我们根据林毅夫教授个人在不同时期的研究领域、研究成果以及实践活动,将其分为五个阶段:早期萌芽阶段(1979—1982年)、初步成型阶段(1983—1993年)、系统阐述阶段(1994—2007年)、深化提升阶段(2008—2012年)以及拓展运用阶段(2013年至今)。详见表1和图1。

林毅夫于1979年9月起在北京大学经济学系攻读政治经济学专业硕士研究生,硕士学位论文为《社会主义有计划的商品经济中社会劳动按比例分配规律的表现形式》。在这一阶段,林毅夫主要研究马克思主义政治经济学和历史唯物主义(也即早期萌芽阶段)。1980年11月巧遇⑧⑨1979年诺贝尔经济学奖得主、芝加哥大学教授西奥多•舒尔茨(Theodore W. Schultz),并应其邀请⑩⑪在1982年3月提前于北京大学毕业,后赴芝加哥大学攻读经济学博士学位(1982年4月至⑫1986年6月),博士论文为 “The household responsibility system in China’s agricultural reform:⑬ ⑭A study of the causes and effects of an institutional change”(中文译为:《中国农村改革中的家庭联产承包责任制:一个制度变迁原因与效应的研究》)。1986年9月至1987年6月,林毅夫在美国耶鲁大学经济发展中心从事博士后研究工作。

1987年9月至1993年9月,林毅夫先后在国务院农村发展研究中心及国务院发展研究中心任发展研究所副所长、农村部副部长,兼北京大学经济系副教授。从林毅夫赴美学成归国到在北京大学创建中国经济研究中心这段时间,为新结构经济学主要思路的前身−比较优势战略的初步成型阶段。在这一阶段,林毅夫主要关注中国的农业问题,形成对农业经济学和制度经济学(制度变迁)的基本观点,重新阐释“李约瑟之谜”,并逐步形成关于要素禀赋结构、发展战略和经济体制研究的雏形。这一阶段的学术成果主要有:“The household responsibility system in China’s agricultural reform:A study of the causes and effects of an institutional change”(1986)、“论制度与制度变迁”(1988)、“An economic theory of institutional change:Induced and imposed change”( 1989,中文译为:《关于制度变迁的经济学理论:诱致性变迁与强制性变迁》)、“Collectivization and China’s agricultural crisis in 1959—1961” (1990,中文译为:《集体化与中国1959至1961年的农业危机》)、“Prohibition of factor market exchanges and technological choice in Chinese agriculture”(1991,中文译为:《中国农业在要素市场受到禁止下的技术选择》)、“Rural reforms and agricultural growth in China”(1992,中文译为:《中国的农村改革及农业增长》)、《制度、技术和中国农业发展》(1992)、“The needham puzzle:Why the industrial revolution did not originate in China”(1995,中文译为:《李约瑟之谜:工业革命为什么没有发生在中国》)、《中国农业科研优先序》(1996)、“Technological change and agricultural household income distribution:Theory and evidence from China”(1999,中文译为:《技术变迁和农业家庭收入分配:理论和来自中国的证据》)。这些学术成果系统地研究了农业经济学和制度经济学;同时,林毅夫(1989)通过对中国通货膨胀的思考,开始反思西方主流经济理论的适用性问题,这主要体现于其论著《论中国通货膨胀及出路》之中。

从1994年8月创建北京大学中国经济研究中心到2008年5月被任命为世界银行高级副行长兼首席经济学家这段时间,林毅夫教授主要提出了比较优势发展战略(新结构经济学核心思路的前身),并进行系统阐释,这一阶段也是新结构经济学雏形的形成阶段。在这一阶段,林毅夫教授进一步反思发展中国家的宏观经济理论,并对经济发展战略进行独创性研究,提出了“自生能力”(Viability)、“潮涌现象”(Wave Phenomena)、最优金融结构理论等重要概念与学术主张。主要研究成果包括《中国的奇迹:发展战略与经济改革》(1994)、《充分信息与国有企业改革》(1997)、《发展战略、自生能力和经济收敛》(2001)、⑥《自生能力、经济转型与新古典经济学的反思》(2002)、《与林老师对话:论经济学方法(修订版:本体与常无)》(2005,2012)、《经济发展与转型:思潮、战略与自生能力》(2007,2009),⑦以及《潮涌现象与发展中国家宏观经济理论的重新构建》(2007)等。其中,《中国的奇迹:发展战略与经济改革》形成了新结构经济学的雏形,而2001年D•盖尔•约翰逊讲座是林毅夫教授对其多年经济理论的阶段总结。尤其是2007年的马歇尔讲座,林毅夫教授将其比较优势发展战略理论进一步加以国际化拓展,进行了更加系统的整理和总结。

从2008年5月至2012年12月,林毅夫教授担任世界银行高级副行长兼首席经济学家,这一阶段是其经济理论的深化提升阶段。正是在这一阶段,林毅夫教授首次明确提出新结构经济学,标志性事件是2011年林毅夫教授在耶鲁大学所做的“库兹涅茨(Simon Kuznets)讲座”。该讲座的主要内容后来以《新结构经济学:反思发展问题的一个理论框架》为题发表于2012年的《世界银行观察》杂志。林毅夫教授在该阶段的其他学术成果还包括《从西潮到东风:我在世行四年对世界重大经济问题的思考和见解》(2012)和《繁荣的求索:发展中经济如何崛起》(2013)等。

从2013年至今,这一时期为林毅夫教授经济理论的拓展运用阶段。在这一阶段,林毅夫教授建构了新结构经济学的理论大厦,在北京大学建立了新结构经济学研究中心(2015年)、南南合作与发展学院(2016年)和新结构经济学研究院(2017年),全面深化新结构经济学研究,“知成一体”与全方位多角度地拓展深化和阐释新结构经济学理论,并且致力于将新结构经济学理论运用在国内外的政策实践中,主要研究成果包括《超越发展援助:在一个多极世界中重构发展合作新理念》(2016)、“Endowment structures,industrial dynamics,and economic growth”(2015)、《新结构经济学新在何处》(2016)、“Remodeling structural change”(2017)以及《战胜命运:跨越贫困陷阱,创造经济奇迹》(2017)等(见表1和图1)。

| 阶段 | 时间 | 时期 | 主要研究领域 | 主要研究成果 |

| 早期萌芽阶段 | 1979—1982年 | 北京大学攻读硕士研究生期间 | 马克思主义政治经济学、历史唯物主义 | 《社会主义有计划的商品经济中社会劳动按比例分配规律的表现形式》(1982) |

| 初步成型阶段 | 1983—1993年 | 从赴美留学到在国务院发展研究中心工作期间 | 农业经济问题、制度变迁、重新解释“李约瑟之谜”、反思经济发展战略 | The household responsibility system in China’s agricultural reform:A study of the causes and effects of an institutional change(1986);《论制度与制度变迁》(1988);《论中国通货膨胀及出路》(1989); An economic theory of institutional change:Induced and imposed change(1989); Collectivization and China’s agricultural crisis in 1959—1961(1990); Prohibition of factor market exchanges and technological choice in Chinese agriculture(1991); Rural reforms and agriculture growth in China(1992);① 《制度、技术与中国农业发展》(1992);② The needham puzzle:Why the industrial revolution did not originate in China(1995);《中国农业科研优先序》(1996);③ Technological change and agricultural household income distribution:Theory and evidence from China(1999)④ |

| 系统阐述阶段 | 1994—2007年 | 创建中国经济研究中心并担任主任期间 | 对经济发展战略的独创性研究、自生能力、潮涌现象、最优金融结构理论、反思发展中国家宏观经济理论、经济学研究方法的创新 | 《中国的奇迹:发展战略与经济改革》(1994);⑤ 《充分信息与国有企业改革》(1997);⑥《发展战略、自生能力和经济收敛》(D·盖尔·约翰逊年度讲座)(2001);《自生能力、经济转型与新古典经济学的反思》 (2002); 《与林老师对话:论经济学方法(修订版:本体与常无)》(2005,2012); 《经济发展与转型:思潮、战略与自生能力》(马歇尔讲座)(2007,2009); 《潮涌现象与发展中国家宏观经济理论的重新构建》(2007) |

| 深化提升阶段 | 2008—2012年 | 担任世界银行副行长兼首席经济学家期间 | 提出并系统论述新结构经济学理论 | 《新结构经济学:反思发展问题的一个理论框架》(库兹涅茨讲座)(2011); 《新结构经济学:反思经济发展与政策的理论框架》(2012);⑦ 《从西潮到东风:我在世行四年对世界重大经济问题的思考和见解》(2012); 《繁荣的求索:发展中经济如何崛起》(2013) |

| 拓展运用阶段 | 2013年至今 | 重返北大,筹建新结构经济学研究院(中心)至今 | GIFF模型框架、产业政策甄别、有效市场与有为政府 | 《超越发展援助:在一个多极世界中重构发展合作新理念》(2016); Endowment structures,industrial dynamics,and economic growth(2015);《新结构经济学新在何处》(2016); 《战胜命运:跨越贫困陷阱,创造经济奇迹》(2017);Remodeling structural change(2017) |

| 资料来源:作者根据相关资料整理所得。 | ||||

|

| 图 1 林毅夫教授经济理论发展脉络图 |

本文共分为六个部分。第一部分为引言,主要将林毅夫教授倡导的新结构经济学的孕育与发展过程划分为早期萌芽、初步成型、系统阐释、深化提升以及拓展运用五个不同阶段,并对相关的研究成果及经济理论的发展脉络进行概述;第二部分按照这五个阶段的顺序对新结构经济学做详细的理论溯源,以期阐述清楚新结构经济学的来龙去脉;第三部分阐述新结构经济学作为发展经济学的第三波思潮诞生的历史背景、与前两波主要发展思潮的区别,以及相关的学术争论;第四部分着重介绍新结构经济学作为一种基于中国本土经济发展的伟大实践和总结其他发展中国家经验的自主理论创新,与当前西方主流经济学理论在一些具体重要问题上的不同分析视角与观点;第五部分讨论新结构经济学践行“知成一体,以成证知”的理念,并介绍其在政策实践上的具体新框架与新主张;第六部分是总结。

二、新结构经济学的理论溯源

(一)早期萌芽阶段

这一阶段,林毅夫主要集中于马克思主义政治经济学的学习与研究,并深受历史唯物主义方法论和马克思主义政治经济学基本原理的影响。其在北京大学的硕士毕业论文题为《社会主义有计划的商品经济中社会劳动按比例分配规律的表现形式》,指导老师为张友仁教授。林毅夫教授(2018)曾撰文提及:“他(张友仁教授)教导了我马克思主义政治经济学,尤其是历史唯物主义所揭示的经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济基础的道理。新结构经济学从一个经济体每一时点的要素禀赋出发来探讨决定生产力水平和生产方式的技术和产业的内生选择,并进而探讨适应于产业和技术的软硬基础设施的思路是源于马克思主义经济基础决定上层建筑的历史唯物主义。”⑮在这一时期,林毅夫还运用马克思主义政治经济学理论来解释金融市场(林毅夫,1984),研究发现金融市场中的交换也遵守等价交换和价值规律,即在交换中左右两边的商品所凝结的抽象劳动数量也应该相等;而且这种交换是在不同时间内相同价值量的交换,但随着社会劳动生产率的变化,金融市场中的价值规律要求在交换中具有不同的使用价值量。⑯后来,新结构经济学的提出也正是基于中国以及世界的发展实践经验,以国际通行的新古典经济学研究方法继承和发扬了马克思主义政治经济学,而且为丰富马克思主义政治经济学的理论内核提供了新的范式突破口。⑰

(二)初步成型阶段

在该阶段,林毅夫的研究主要集中在农业经济学方面,主要是运用现代主流经济学方法研究中国的农业生产制度改革、技术变迁、农业现代化以及农业合作化运动等对中国农村经济发展的影响,⑱同时关注制度变迁和重新解释“李约瑟之谜”。关于比较优势发展战略的研究雏形也初见端倪。林毅夫在芝加哥大学的博士论文题目为“The household responsibility system in China’s agricultural reform:A study of the causes and effects of an institutional change”(中文译为:《中国农村改革中的家庭联产承包责任制:一个制度变迁原因与效应的研究》),这应该是林毅夫经济学研究的发轫之作。他毕业后延续了农业经济学方面的研究(Lin,1987;Lin,1988)。至今,国内外经济学界许多人仍称呼林毅夫教授为农业经济学家。林毅夫教授研究农业经济学是具有一定时代背景的。1980年代初期,中国开始由集体生产队逐步向家庭联产承包责任制改革,中国农村经济发展较快,而且获得连年丰收。但是,当时以Ward(1958)、Domar(1966)以及Sen(1966)为代表的既有文献认为集体经济下的农民生产积极性较高,且资源配置也是有效的。然而,上述主流文献很难解释中国农村改革取得的成功、农业的增产、农民的增收。林毅夫的博士论文则通过构建理论模型和实证研究发现,家庭农场为最佳的农业生产组织,主要源于农业生产过程中劳动投入难以监督,而且20世纪70年代末中国农村改革的农业增产之中约有1/2归结于家庭联产承包责任制的改革。国内外经济学界普遍认为,上述研究成果为人们从深层次理解中国经济体制改革发轫点的农村制度改革与变迁提供了崭新的分析视角,为中国农业和农村经济政策的制定提供了比较系统严谨的理论基础和可靠的经验证据,被舒尔茨教授称为新制度经济学的经典之作。基于其博士论文的研究,林毅夫于1992年在《美国经济评论》第82卷第1期上发表了论文“Rural reform and agricultrual growth in China”,该文获得了美国明尼苏达大学国际粮食和农业政策研究中心1993年度最佳论文奖。

改革开放以来,中国的农村经济快速增长,从集体农场向家庭农场的改革伴随着农业的增产。但是,20世纪50年代初中国在完成了土地改革和农业合作化运动之后,虽然农业生产在期初有所增加,但在1959—1961年却出现了导致3 000万人非正常死亡的“大饥荒”。这种现象在苏联和其他发展中国家也曾经出现过。

为了解释这个重要现象,林毅夫(1990)的论文“Collectivization and China’s agricultural crisis in 1959—1961”通过构建博弈论模型证明,在农业生产劳动存在监督困难的条件下,农业合作化运动的推行有赖于农民的自我监督,而农民自我监督的前提条件是农业合作社的社员必须拥有退出权。当其他社员偷懒(不自我约束)导致农业减产时,勤劳的社员可用退社来保护自己,并使偷懒者丧失集体的规模经济所能带来的好处。但是,合作化运动初期的成功,容易使热衷于合作化运动的人误认为退社的勤劳社员是反对合作化运动的坏分子,从而把社员退出的权利给剥夺了。这样一来,当某些社员偷懒时,那些勤劳的社员无法行使退出权以自保,所以就会跟着偷懒,最终导致合作社的生产积极性和产出全面大幅下滑(Lin,1990a)。该文于1990年在Journal of Political Economy上发表。后来,鉴于此篇论文的影响力,Journal of Comparative Economics曾在1993年第17卷出版专辑(一期共6篇论文)专门讨论退出权假说和导致农业合作化运动的失败原因(Lin,1993)。后来,林毅夫进一步解释了1959—1961年导致大量非正常死亡的饥荒为何集中于农村(Lin,1998;Lin和James,2003)。他研究发现,这主要源于1953年中国所推行的重工业优先发展战略。为了支持不具有比较优势的重工业发展的赶超战略,政府以统购统销的方式将农村剩余转移至城市,以支持工业化运动和保证城市居民的农产品供给。在粮食大幅减产而供给不足的情况下,政府采用行政手段保证城市居民的农产品配给而导致农村缺粮更加严重,因此非正常死亡的“大饥荒”发生在农村而非城市。后来,林毅夫与杨涛(2000)针对Sen(1996)所提出的食物获取权与饥荒之间关系的影响假说进行研究,⑲在Economic Journal上发表了题为“Food availability,entitlements and the Chinese famine of 1959-61”的论文。这是第一篇以严谨的实证检验来验证食物获取权对饥荒影响的论文。

在20世纪90年代,林毅夫教授就农业现代化问题在国际主流学术期刊上发表了12篇论文,主要研究气候和地质条件的差异性对农业技术的影响,认为包括中国在内的发展中国家要想实现农业现代化就应该建立由国家财政所支持的分权化农业科研及其推广体系(Lin等,1989;Lin等,1990;Lin,1990b;Lin,1991b;Lin,1991c;Lin,1991d;Lin,1991e;Lin,1992a;Lin,1992b;Lin,1994;Lin,1995b;Lin和Wen,1995;Lin,1996)。林毅夫教授(1996)在对中国各省市及其区与地市等一级农业科研机构调研的基础上出版了《中国农业科研优先序》这一重要著作。这一著作从总体上论证了农村要素市场、耕作制度、教育体制以及信贷制度对农业现代化技术推广的影响机制。上述研究基本上是以中国的经验数据来检验国际主流经济学的观点,尤其是1991年以“Prohibition of factor market exchanges and technological choice in Chinese agriculture”为题目发表在 Journal of Development Studies上的文章。在该文章中,林毅夫(1991a)通过构建理论模型研究发现,计划经济体制下农村生产要素市场的存在与否,以及要素相对丰富程度的变化皆会影响要素相对价格和要素边际生产率的变动,进而也会诱致替代稀缺要素的技术变迁(Lin,1991a;Lin,1999)。该篇论文还进一步以中国的数据实证检验了文中所提出的命题假说。文章还进一步拓展了Hayami和Ruttan(1985)所提出的市场经济条件下由要素相对稀缺性变动引起的诱致性技术变迁假说,将其适用范围延伸至计划经济,乃至缺乏市场的农业社会。

1992年林毅夫教授将自己多年来研究农业经济的论文汇集成册,由上海人民出版社出版了《制度、技术与中国农业发展》的著作。该著作中的10篇论文是关于中国农业经济发展与改革的经验分析,重点分析了农业技术和制度变迁对经济发展的影响。当时,该著作被誉为研究中国经济学问题的最具国际规范的学术成果,⑳并获1993年孙冶方经济学著作奖。另外,林毅夫教授(1999)的论文“Technological change and agricultural household income distribution:Theory and evidence from China”获得Australian Journal of Agricultural and Resource Economics年度最佳论文奖。后来,林毅夫教授于2000年出版了第二本农业经济学研究方面的著作−《再论制度、技术与中国农业发展》,㉑该著作将制度和技术当作经济体系的内生变量来研究新制度经济学,是林毅夫教授继1992年《制度、技术与中国农业发展》之后,又一部使用规范的主流经济学研究方法来探讨中国农业、农村与经济发展中制度和技术问题的专著,它将主流经济学方法、制度经济学理论与中国改革和发展的实践密切结合,弥补了制度经济学缺乏实证分析的缺陷。

与此同时,林毅夫关于要素禀赋结构、经济发展战略和经济体制的学术观点也已逐渐呈现。他在1988年分析经济发展战略时曾指出,随着日元、新元等币种的升值,这些国家或地区的劳动力成本会逐步上升,这样会促使其将劳动密集型产业转移至劳动力相对便宜的国家或地区,这就为中国利用国内丰富且廉价的劳动力而发展劳动密集型产业提供了一个有利的契机。为此,中国应该抓住这个难得的国际机遇以促使国民经济的进一步发展。㉒

另外,林毅夫对新制度经济学的系统研究始于1986-1987年其在耶鲁大学经济发展中心做博士后期间。㉓当时国内的改革开放正如火如荼地开展,为了让自己能更好地了解改革的原因,林毅夫阅读了大量当时盛行的新制度经济学既有文献,撰写了一篇题为“An economic theory of institutional change:Induced and imposed change”的学术文章,并于1989年发表于Cato Journal的卷首,中文稿则以《论制度与制度变迁》为题发表于《中国:改革与发展》1988年第4期。这篇文章在相当长的时间里是国内引用率最高的论文之一。此文将国外的新制度经济学理论引进国内,而且将制度变迁区分为两类,即强制性变迁(Imposed Change)与诱致性变迁(Induced Change),前者是指由政府采用行政权力和立法手段推动而直接产生的变迁,后者是指人们在追求由制度不均衡引致的获利机会而自发产生的变迁。㉔制度具有公共品的属性,其中诱致性制度变迁是强制性制度变迁的基础,而自发的诱致性制度变迁通常导致新制度的供给不足。这样,政府在弥补制度供给不足方面也就具有非常重要的作用,这一理论贯穿于林毅夫教授后来的许多论著、与学界的争论和新结构经济学的理论体系之中。受这篇文章的影响,North Holland出版社在组织出版经济学界最重要的工具书系列之一“Handbook of Development Economics” 时,㉕邀请林毅夫教授与Jeffrey Nugent教授合写了一章“Institutions and economic development”。新制度经济学是以新古典的方法来研究制度的决定及其变迁的理论,而制度及其变迁是新结构经济学的重要研究对象之一。在新结构经济学中,关于制度决定及其变迁的许多论述虽然同属于新制度经济学的范畴,但不同的是,新结构经济学还研究产业、技术和软硬基础设施的决定及其变迁的机制。

在这一阶段,林毅夫教授还重新诠释了“李约瑟之谜”。在历史上,中国曾经是四大文明古国之一,而且中国古代的科学、技术以及经济发展的成果卓绝,总体上领先于世界各国一千多年,13世纪就具备了工业革命的种种条件,而这些条件正是许多史学者所提到的促使英国在18世纪中叶爆发工业革命的各种条件。但是,为何工业革命并没有发生在中国,且此后中国逐步落后于西方国家?㉖李约瑟在其编著的《中国科学技术史》中正式提出此问题,并被称为“李约瑟之谜”(Needham,1969)。马克斯•韦伯(Max Weber)进一步质疑:为何明朝中后期已经出现了资本主义萌芽,而资本主义生产关系并未在中国得到深化?㉗

对于“李约瑟之谜”,林毅夫(2007b)研究发现技术发明方式的差异性是导致“李约瑟之谜”出现的主要原因。首先,前现代社会的技术发明主要是以劳动者在生产过程中的偶然发现为主。中国自古以来地大物博,地理气候条件优越,能够养活的人口多,劳动者也相对较多,因此当时中国出现技术发明的概率明显高于西方国家。但是,现代社会的技术发明主要以研发人员在实验室里所进行的可控实验为主,因此人口数量的重要性也就不再那么突出。其中,这种发明方式的转变主要基于15—16世纪的科学革命,而科学革命的产生则以先天对自然现象具有好奇心的人掌握了后天学习得来的数学和可控制实验的能力为前提。当时,中国缺乏对具有强好奇心、高智商人群学习数学和可控实验的激励,因为中国的科举制度使得那些对自然现象具有先天好奇心且具有高智商的人乐于通过熟读“四书五经”参加科举考试,以进入统治阶层而获得高回报,所以科学革命及其以后的工业革命也就难以在中国自发产生。对于韦伯的疑问,林毅夫教授认为资本主义生产关系无法深化的主要原因在于,在前现代的中国没有发生工业革命,进而使得中国生产技术的资本密集度与规模经济也难以得到提高,资本主义所需要的企业雇佣人数也就难于增加,最终导致资本主义萌芽并未真正深化。最后,林毅夫教授将这些观点整理成文,以“The needham puzzle:Why the industrial revolution did not originate in China”(中文译为:《李约瑟之谜:工业革命为什么没有发生在中国》)为题发表在Economic Development and Cultural Change杂志1995年第43卷第2期上。㉘值得一提的是,该文不仅通过建立一个技术发明模型来说明技术变迁方式差异可以解释“李约瑟之谜”,并且还进一步探究了中国未能成功地将技术变迁的方式转变为依靠近代科学来加以指导的原因。2006年,林毅夫教授在“世界经济发展:澳大利亚和亚洲主要经济体的过去、现在和未来”研讨会上发表关于“自宋以来中国长期经济发展”的主题演讲。㉙在该讲座中,林毅夫教授将其对“李约瑟之谜”问题的研究与比较优势发展战略理论加以整合,第一次把对“李约瑟之谜”和“韦伯疑问”的解释与对“中国奇迹之谜”的解释逻辑一致地整合在技术变迁和发展战略的统一分析框架之中(林毅夫,1995a;Lin,2008)。㉚2017年10月27日,林毅夫教授应邀在英国剑桥李约瑟研究院做第二届李约瑟年度纪念讲座,主题为“李约瑟之谜和中国的复兴”。在这次讲座中,林毅夫教授进一步使用新结构经济学的理论框架和视角来分析和解答“李约瑟之谜”。

在这个阶段,尽管林毅夫教授的研究主要集中于农业经济学,但是他也在不断反思宏观经济理论。当时,对于1988年出现的高通货膨胀,根据主流经济学的理论,本应该采取提高名义利率的办法来进行治理,而当时的政府却以“砍投资”“砍项目”的行政办法来治理整顿(这被现代主流经济学理论认为是非理性的和无效的)。正是对这个问题的认真思考,促使林毅夫教授逐渐开始尝试放弃从现有西方主流经济学理论体系框架为出发点来思考问题,转而从现象本身出发来提出理论。后来,林毅夫教授在自我总结时说,在1988年以前,他和大多数知识分子一样是以西方主流经济学理论的现成观点来观察、解释出现在中国的经济社会现象,认为他自己在农业经济学上所做的工作就是例子,因为绝大多数的研究是以中国的实证资料来验证主流经济学现有的理论假说,或者是在此基础上根据中国的实际情况做了一点延伸性的工作。他甚至认为,这一阶段即使说他自己有独创的见解,如退出权假说等,那也只是一些“零敲碎打”的观点。但自从他真正理解了1988年中国政府对通货膨胀看似不合理的治理方式的合理性以后,林毅夫教授开始扬弃凡事皆从现有西方主流理论出发的分析方法,在面对中国和其他发展中国家经济发展与转型的诸多现象时,换之以“常无”的心态,先想清楚现象背后谁是主要决策者、决策者所要达到的目标、可动员的资源、面临的约束条件、可选择的方案、为达成目标如何做出最优选择,即理性分析的“本体”,再来分析与总结现象背后的因果机制。利用这个方法,林毅夫教授通过研究许多发生在中国和其他发展中国家的现象和问题,进而提出新结构经济学。为此,我们认为初步成型阶段至关重要。从此以后,林毅夫教授的研究视野逐步从中国农村扩展至中国传统计划经济体制的形成、中国经济改革和转型领域。

(三)系统阐述阶段

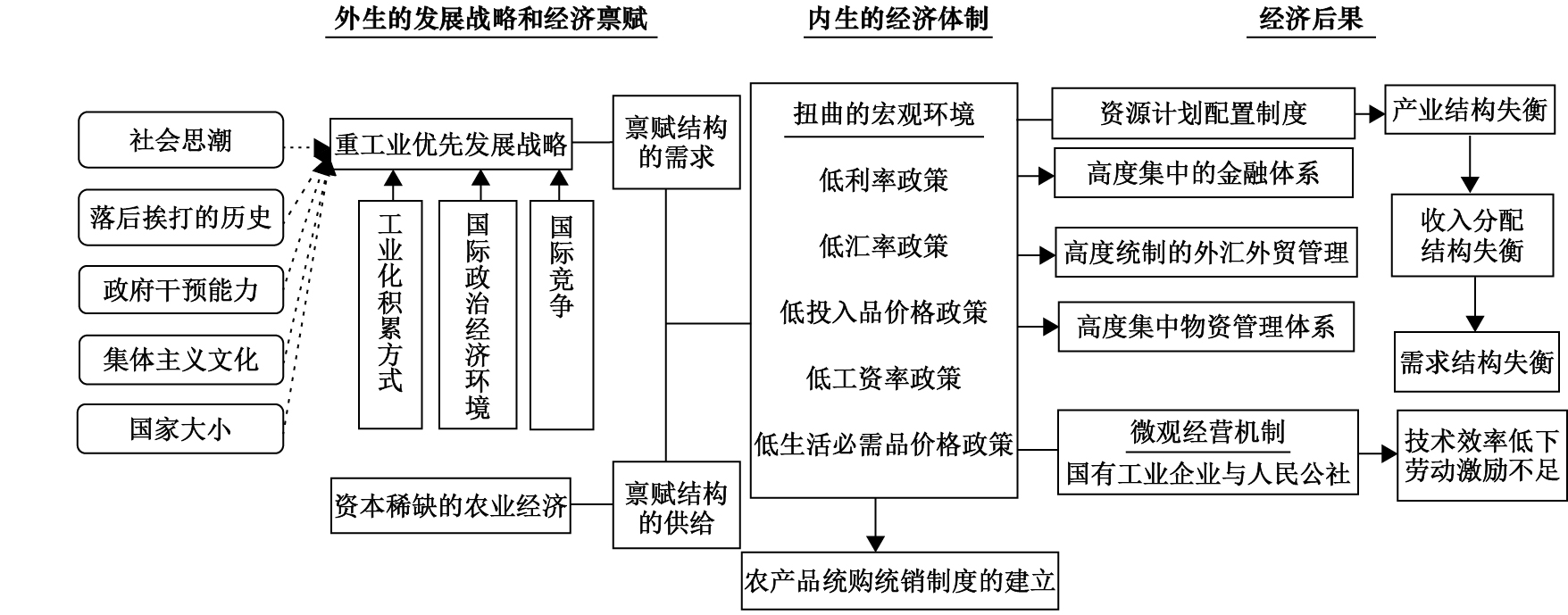

在这个阶段,林毅夫教授开始对要素禀赋结构、发展战略和经济体制等深层次问题进行独创性研究,并在研究“中国奇迹”的过程中不断反思发展经济学理论和发展中国家的宏观经济理论。据林毅夫教授自己回忆,对1988年中国经济过热的思考以及出访印度的经历使其彻底摒弃了计划经济体制只是一种意识形态的看法。㉛通过对中国经济现象的深入洞察和分析以及与各种不同性质的发展中国家的比较,林毅夫教授(1994)认识到:“导致中国和其他社会主义以及非社会主义发展中国家选择政府主导的资源计划配置体制,并造成这些国家经济绩效低下的根本原因,是这些国家在资本稀缺的要素禀赋结构下,实行了资本密集型的重工业优先发展的赶超战略。在此战略下,优先发展产业中的企业在开放竞争的市场体系中缺乏自生能力,因而,为了推行这个战略,政府只能实行扭曲各种价格信号、资源计划配置、剥夺企业自主权甚至实行国有化的‘三位一体’的计划经济体制。”㉜

在1988年秋召开的一次研讨会上,林毅夫对上述思路进行了系统阐释。㉝其后,林毅夫根据上述思路,与蔡昉、李周开展了一系列的相关合作研究,其中最终的成果之一就是1994年由上海三联书店、上海人民出版社出版的《中国的奇迹:发展战略与经济改革》。该著作是林毅夫教授学术生涯中一部具有开山立派意义的里程碑著作。在这部著作中,林毅夫教授与蔡昉、李周两位合作者建立了从要素禀赋结构作为切入点来分析经济发展战略及其影响的发展经济学理论分析框架,核心就是后来林毅夫教授研究经济问题所遵循和坚持的“比较优势”(comparative advantage)的概念及其分析逻辑。该著作首次系统地对其长期思考的要素禀赋结构、比较优势、发展战略选择进行诠释,㉞从要素禀赋及其结构和发展战略的矛盾出发,详细剖析了中国传统经济体制中“三位一体”模式形成的内在机理(见图2),㉟指出一个国家所选择的发展战略是否与该国要素禀赋结构的特性相一致是决定这个国家经济体制模式以及经济绩效的关键。这部著作试图回答如下几个重要问题:赶超战略与传统计划经济体制形成之间的内在机制何为?为何改革开放之前中国的经济发展缓慢,而改革开放之后则得以迅速发展?经济绩效与发展战略的关系表现在哪些方面?何为中国经济改革的经验?为什么中国经济改革与发展进程中会出现“治乱”循环?解决“治乱”循环的改革路径是什么?中国经济转型、改革与发展的道路是否具有普遍意义?

围绕上述问题,这本著作在以下几个方面做出了理论贡献:第一,第一次对“中国奇迹”做出研判。在此之前,人们津津乐道的是亚洲“四小龙”的“东亚奇迹”,而林毅夫等(1994)在认真研究1978年以来的20年间中国国内生产总值年均9.7%的增长实绩以及改革成果的基础上指出,在一个人口多、底子薄、处于转型和发展期的国家取得如此快速的发展,这在人类经济史上实属罕见,堪称“中国奇迹”。第二,该著作准确地预测了中国经济未来的增长速度、潜力以及可能达到的规模。该书预测,如果按2005年购买力平价(Purchasing Power Parity,简称PPP)计算,中国的经济规模会在2015年赶上美国,按当时的汇率计算,中国则会在2030年超过美国。这些预测后来都被事实所证明:2015年,世界银行和国际货币基金组织都曾公布统计数据,结果显示,中国的经济规模2014年(按PPP计算)已超过美国,成为全球第一大经济体。第三,基于比较优势的理论分析框架,从要素禀赋及其结构与发展战略选择之间的矛盾出发,分析了中国传统计划经济体制形成的逻辑,并将这种分析方法及其结论扩展至其他转型与发展中国家和地区,研究发现经济发展战略的选择跟要素禀赋及其结构的比较优势是否一致是决定经济体制模式并进一步决定经济发展绩效的根本原因。第四,阐释了比较优势战略与赶超战略之间的成本差异。该著作对中国改革开放之前30年实行赶超战略时的经济政策给出一个符合新古典经济学的“理性”诠释,让西方主流经济学界耳目一新。第五,该著作对中国和苏东两种转型路径进行了科学系统的比较,并指出“渐进双轨制”的改革与“休克疗法”式的激进改革相比,前者能够有利于避免持续性的社会动荡,实现国民经济的持续快速增长、市场经济作用范围扩大和经济绩效的改善。第六,按照中国经济改革自身所表现出的逻辑顺序总结了改革的历程、阶段以及各个阶段的内容,切实地提出了未来改革的选择路径与主要任务。而改革开放以来,中国经济改革的实际进程与该著作当时提出的改革任务基本吻合。

|

| 图 2 “三位一体”的传统经济体制 |

现在,我们回顾这部二十多年前出版的专著,其中的逻辑框架、理论观点、分析思路以及经济预测几乎都经受住了历史的检验。但是,在该著作1994年出版时以及此后相当长的一段时间里,林毅夫教授及其合作者在书中所展现的逻辑、分析与预测皆曾遭到学术界和舆论界的多方质疑,被批评为过度乐观。正如林毅夫教授在《中国的奇迹:发展战略与经济改革》的再版序言中所说:“不仅许多人认为说中国奇迹为时过早,而且,多数学者看到中国经济在转型过程中存在许多体制的扭曲,中国的转型并未按当时占主流的新自由主义经济学所主张的最优转型路径,也即华盛顿共识(Washington Consensus)所倡导的‘休克疗法’,一次性地消除各种扭曲,而是采取了从主流经济理论来看最糟的渐进双轨的方式来进行转型。因此,主流经济学界认为中国即使能一时取得经济的快速增长,也必然要为这种体制的扭曲付出代价,中国经济的崩溃必然不可避免。” ㊱

在这个阶段,林毅夫教授非常重视经济学研究方法的探索和传习。首先,他在北京大学开设“中国经济专题”这一课程。㊲这是面向本科生的一门课程。课程始设于1994年,原为研究生课程,1996年中国经济研究中心设立本科生双学位课程以后,转为本科生课程。㊳到2008年林毅夫教授去世界银行任职前,该课程累计听课学生已达上万,以其本土化、规范化和国际化的完美结合而深受广大听课者好评。“中国经济专题”表面上看似专题,本质则为对中国过去、现在与未来经济发展机遇和挑战的一个较为系统的阐释与解读。该课程系统总结了中国和其他发展中国家或地区改革发展或转型的成功经验和失败教训,提出了一个系统分析经济发展和转型的一般化的理论框架,并基于此探讨分析了中国改革、转型与发展中的成就及其所面临的经济社会问题,深刻剖析了背后的原因和解决的办法。2008年,林毅夫教授将“中国经济专题”课程的讲稿整理成书,题为《中国经济专题》,㊴并获得多位诺贝尔经济学奖获得者的高度赞扬与推荐。㊵

其次,林毅夫教授将自己从事经济理论研究的方法论归纳为“常无”与“本体”,强调理论的内部逻辑严谨性以及理论推论和外部现象之间的一致性,并以此作为评判理论好坏的依据,鼓励学生们勇于提出不同于学术界通行理论的新观点。针对学生们经常不自觉地套用现有理论来看待中国经济生活中的新现象和新问题这种现象,林毅夫教授主张“授人以鱼”不如“授人以渔”,所以特别重视经济学方法论的传授,不厌其烦地将自己的心得体会反复与学生们分享。林毅夫教授对经济学研究方法论的探讨最早见于1995年应《经济研究》创刊40周年而写的祝贺文章。他在文中提出,经济学的理论创新源于对新的经济现象的观察、思考与总结。经济学理论的重要性取决于其所解释现象的重要性。发生在最重要的国家的现象就是最重要的现象,而中国有可能在21世纪再度成为世界上最大、最重要的经济体,所以出现在中国的经济学现象与问题就将成为最重要的经济学现象与问题。而中国经济学家在观察与理解中国经济现象时有“近水楼台先得月”之便。因此,林毅夫教授倡导以国际经济学界通用的规范方法来研究中国本土问题,对国内学术界提出“规范化、本土化、国际化”的倡议,并大胆预测21世纪有可能迎来世界级的经济学大师在中国辈出的时代。㊶

2000年中国社会科学院经济研究所邀请林毅夫教授前去做关于经济学方法论的讲座。在该讲座上,林毅夫教授提出了用“本质特性分析法、当代横向归纳法、历史纵向归纳法、多现象综合归纳法”来观察、分析和总结经济学现象,进行理论创新(林毅夫,2001)。这个讲座的文稿后来被整理成文章,以 “经济学研究方法与中国经济学科的发展”为题发表于《经济研究》。㊷林毅夫教授对经济学研究方法论最集中的论述是2003年在课堂上以对话的形式和学生进行的,2005年这些对话被整理成书稿《与林老师对话:论经济学方法》,并于2012年改名为《本体与常无:经济学方法论对话》(分别由Cengage出版社与北京大学出版社(中文增订版)出版)。在该著作中,林毅夫教授始终强调任何理论都是刻舟求剑,这就要求我们在观察和解释一个经济现象时,不要从既有理论出发,而应该直接去观察现象、了解现象、分析现象,以此来发现现象背后的决策者所要达到的目标、所面临的约束、所拥有的可能选择集合,以此揭示现象产生的真正原因,提出解决问题的办法。林毅夫教授主张秉持现代经济学的“本体”(即理性人假说,其内涵是一个决策者在做决策时,在他所可能有的选择方案中,总会选择他认为是最优的方案),以初生婴儿的双眼那样不带任何过去理论和经验的“常无”心态来观察世界,㊸这样才能将自己真正培养成既能正确运用现有理论,又能进行理论创新的经济学家。林毅夫教授认为,在中国的经济发展与转型过程中,有许多用既有的西方主流经济理论难以解释的现象,这些将会是经济理论进行研究创新的“金矿”。

在这个阶段,林毅夫教授对新结构经济学的前身,即以要素禀赋结构为出发点,从是否遵循比较优势发展战略的角度来分析一个经济体的经济发展绩效的“比较优势学说”,通过以下三次国际性的学术讲座加以不断深入发展,并做了世界性的推广:D•盖尔•约翰逊年度讲座(2001年)、马歇尔讲座(2007年)和库兹涅茨年度讲座(2011年)。

2001年芝加哥大学经济系设立D•盖尔•约翰逊年度讲座,每年邀请一位经济学家前往演讲。林毅夫教授于当年5月应邀做该讲座的首讲,题目为“发展战略、自生能力和经济收敛”。㊹这是林毅夫教授首次将“自生能力”放入讲座标题。自生能力指的是一个具有正常管理的企业在开放竞争的市场中获得社会可接受的利润率水平的能力,其前提是企业所生产的产品与所使用技术的资本密集度要与整个经济体的要素禀赋结构所决定的比较优势相匹配。自生能力是林毅夫教授关于经济发展和转型理论提出的一个核心概念,于1999年发表于The American Economic Review上的“Policy burdens,accountability,and the soft budget constraint”(《中文译为:政策性负担、责任归属和预算软约束》)一文中首次正式提出。㊺将自生能力作为微观分析的基础,林毅夫教授不仅对要素禀赋结构和发展战略与经济体系之间的关系进行了细致的分析,而且还进一步研究了发展战略与金融、贸易、宏观稳定、收入分配之间的关系,从而初步建立了一个涉及经济发展各领域的理论框架。在实证上,林毅夫教授通过构建“技术选择指数”(Technology Choice Index)来度量发展中国家的赶超程度,并利用跨国数据对发展战略与经济收敛的关系进行了实证研究。回归分析所得到的结果进一步支持了该理论(Lin,2003)。2000年诺贝尔经济学奖获得者詹姆斯•赫克曼(James J. Heckman)在听完讲座后给出了如下的评价:根据林毅夫教授的研究,过去15年出现的新发展理论是无用的……,包括许多芝加哥大学的教授所做的研究都是无用的。㊻

林毅夫教授于2007年应邀在剑桥大学做了马歇尔讲座。马歇尔讲座始于1946年,每年从全世界著名的经济学家中选一位担任主讲人。迄今为止,马歇尔讲座的60多位主讲人已有15位获得了诺贝尔经济学奖。2007年10月31日和11月1日,林毅夫教授应英国剑桥大学的邀请去做一年一度的马歇尔讲座,成为走上这个世界顶级经济学家讲坛的第一位华人,也是第二位来自发展中国家的经济学家。在讲座中,林毅夫教授根据自己对中国改革发展以及众多发展中国家、转型国家的改革发展成功与失败原因的认识与理解,完整地提出了一套新的发展经济学和转型经济学理论体系。该理论体系通过构建一个三部门的数理模型来揭示要素禀赋结构、发展战略、制度扭曲和发展绩效之间的逻辑关系,㊼而且使用1962—1999年101个国家的跨国面板数据对各项理论命题及其推论进行实证检验,经验研究基本符合理论预期(Lin,2009)。该理论体系还阐释了“要素禀赋结构→比较优势→发展战略→企业自生能力→制度结构→发展绩效”的内在联系和逻辑。此讲座内容之后被整理成书,并由英国剑桥大学出版社于2009年出版,题为“Economic development and transition:Thought,strategy,and viability”(中文译为:《经济发展与转型:思潮、战略与自生能力》)。这本著作在国内外经济学界引起了广泛关注,有五位诺贝尔奖经济学获得者为该著作写了推荐序,创下了剑桥大学出版社的记录。㊽该书的思考与写作过程也为林毅夫教授后来作为世界银行高级副行长兼首席经济学家更系统地思考国际层面的经济发展与政策问题提供了坚实的理论准备。

在这个阶段,林毅夫教授还提出了“潮涌现象”这一重要概念,进一步反思发展中国家的宏观经济理论。从2003年开始,中国经济出现了“煎焦的冻鱼”的现象,即一条刚从冷冻箱里拿出来的冻鱼放在平底锅上煎,一面已经焦了,另一面还冻着的现象。这种现象在经济上则表现为,一方面投资、增长过热,另一方面国民经济呈现通货紧缩。“煎焦的冻鱼”现象促使林毅夫教授对转型和发展中国家的宏观经济理论进行深入的思考。现有宏观经济学理论主要总结于发达国家的现象,其暗含前提是产业结构升级时企业对于下一个有前景的产业缺乏社会共识。但是,由于发展中国家有后来者优势的存在,其企业对下一个有前景的产业更容易产生社会共识,因此在投资上容易出现“潮涌现象”,伴随着“潮涌现象”的发生也会出现产能过剩及一系列相关的问题。因此,需要放松现有宏观经济理论的暗含前提,重新构建一套发展中国家的宏观经济理论体系,系统研究“潮涌现象”对发展中国家的财政、物价、货币、就业、金融、经济增长以及周期波动的影响,作为政府制定宏观经济管理政策的依据和参考,以促进发展中国家经济持续、稳定、快速和健康的发展(林毅夫,2007a)。面对经济周期波动,诸多经济体都出现了产能严重过剩的现象,以中国为例,20世纪90年代家电产业以及后来出现的钢铁、水泥、煤化工、电解铝和光伏产业的投资过热及其产能过剩就是例子。关于上述经济现象背后的逻辑机制,林毅夫教授首次在2007年提出,并于2010年在和巫和懋、邢亦青合作的论文中通过构建博弈论理论模型进行说明(林毅夫等,2010)。

最后,林毅夫教授还对国有企业问题产生的根源和出路进行了研究。为了对国有企业改革进行分析,林毅夫、蔡昉和李周又合作出版了《充分信息与国有企业改革》一书。该著作从探讨现代企业制度的内涵出发,结合中国国有企业问题,提出现代企业制度的核心是公平竞争的市场能够产生关于企业经营绩效的充分信息,从而降低经营者与所有者之间的信息不对称。林毅夫教授认为当时中国国有企业面临的主要问题在于背负了沉重的政策性负担,其中既包括违反要素禀赋结构所决定的比较优势的战略性政策负担,也包括为了社会稳定而承担的吸收大量冗员的社会性政策负担。为此,政府必须为政策性负担承担责任,因而产生了政策性补贴。另外,由于政府作为所有者和企业作为经营者之间存在信息不对称,使得企业能以政策性负担为理由,要政府为其经营不善和道德风险所导致的所有亏损买单,从而产生了预算软约束。林毅夫教授认为只要政策性负担存在,任何所有制形式的企业都会产生预算软约束和经营的低效率(Lin和Tan,1999),因此国有企业改革的方向是消除政策性负担,积极创造公平竞争的环境。而一味地强调产权及其相关的“委托—代理人”之间的道德风险是不能解决国有企业问题的,尤其是大型国有企业的问题(林毅夫等,1994)。林毅夫教授认为,国有企业改革只有从消除国有企业面临的不对等竞争条件入手,创造公平的竞争环境,形成能够反映企业经营绩效的充分信息指标,才能逐步形成有效的内部治理结构,消除责、权、利不对等现象,最大限度地避免经营者的机会主义行为,实现所有者与经营者的激励相容,这才是国有企业的出路所在。

(四)深化提升阶段

2008年6月,林毅夫教授成为第一位来自发展中国家的世界银行高级副行长兼首席经济学家,这被视为经济学家在国际上的最高职位。此前均由来自发达国家的大师级经济学家担任。㊾自此,林毅夫教授所提出的以比较优势发展战略为核心的经济理论进入深化提升阶段。正是在此阶段,林毅夫教授首次明确提出“新结构经济学”这个概念,将之前的比较优势发展战略学说升华为一个系统的理论。而新结构经济学诞生的时代背景则是2008年国际金融与经济危机,这是继1929—1933年大萧条以来最为严重的一次经济危机。㊿

在世界银行就任之初,作为首席经济学家的林毅夫就遇到了由美国次贷危机引发的全球金融与经济危机。全球经济危机和世界银行的工作促使林毅夫教授对现有发展经济学与转型经济学的理论和实践进行更加深刻的反思。关于2008年全球金融危机,美联储前主席伯南克(Ben Shalom Bernanke)认为这次危机来源于全球经济失衡,而解决这种失衡的措施则是再平衡政策,也即要求包括中国在内的发展中国家减少投资和提高消费;反之,发达国家则需要提高投资和降低消费。国内外大多数经济学家基本上持类似的政策观点。但是,推行伯南克“再平衡”政策的国家(美国、日本以及欧洲在内的发达国家)纷纷陷入更加萧条和基本停滞的状态。然而,林毅夫教授力排众议,提出“新马歇尔计划”,(51)主张发达国家应该增加对发展中国家的基础设施的投资,通过增加发展中国家的出口以提高发达国家的消费需求,这是发达国家走出危机的最佳办法。林毅夫教授(2012)在《从西潮到东风:我在世行四年对世界重大经济问题的思考和见解》对上述观点进行系统的诠释,体现了全球化的视角和新的分析框架。

理论方面,林毅夫教授在其原有研究的基础上,(52)提出了“新结构经济学”这一发展经济学第三波思潮的框架。“新结构经济学”这个名词第一次被正式提出是在2009年6月2日举行的世界银行发展经济学部第四次高级经济学研讨会上。(53)此次研讨会上,林毅夫教授做了题为“新结构经济学:重构发展经济学的框架”的报告,并第一次明确提出了“新结构经济学”,并将其视为发展经济学的第三波思潮。后来,该文的英文稿于2011年发表于World Bank Research Observer的第26卷第2期,成为新结构经济学的纲领性奠基之作。更确切地说,新结构经济学是在反思第二次世界大战以后发展经济学成为一门独立的子学科以来的理论进展和发展中国家转型与发展的成功经验和失败教训,以1994年出版的《中国的奇迹:发展战略与经济改革》(基于中国经验的新结构经济学雏形)和2007年出版的《经济发展与转型:思潮、战略与自生能力》(基于全球视角的新结构经济学雏形)的理论框架为基础,指出第一版的“结构主义”发展经济学主张建设和发达国家相同的产业结构,重视政府的作用而忽视市场的作用;批判第二版的“新自由主义”发展经济学主张采用跟发达国家相同的市场制度安排,重视市场而忽视政府的作用;进而提出以“新结构经济学”作为发展经济学的第三版,强调经济发展本质上是一个产业、技术、硬的基础设施、软的制度环境等结构不断变迁的过程,而这个过程既需要“有效市场”,也需要“有为政府”。

林毅夫教授担任世界银行高级副行长兼首席经济学家之后,先后赴非洲、亚洲、拉丁美洲等数十个发展中国家考察,其中尤其青睐非洲,用新结构经济学理论的分析框架来重新审视这些国家的改革、发展与转型过程,并结合这些国家经济发展与转型的实践经验,在理论和政策层面进行更深入的思考与探索。2011年3月,林毅夫教授应邀到耶鲁大学做著名的库兹涅茨年度讲座,以“新结构经济学:反思发展问题的一个理论框架”为题系统地阐释了新结构经济学理论的主要分析观点和基本理论框架,这就向经济学界正式宣告了新结构经济学的诞生。新结构经济学的理论既获得了包括十余位诺贝尔经济学奖得主在内的国际经济学界的高度评价,也受到众多发展中国家政策界和实践界的重视。此外,林毅夫教授将其在世界银行工作的经验与访问非洲等发展中国家的所思所见相结合,在卸任世界银行首席经济学家之际出版了《新结构经济学:反思经济发展与政策的理论框架》和《繁荣的求索:发展中经济如何崛起》这两本重要著作,前者获得了包括迈克尔•斯宾塞(Michael A. Spence)、约瑟夫•斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz)在内的诺贝尔经济学奖得主的高度赞扬,(54)而后者则得到乔治•阿克尔洛夫(George A. Akerlof)、罗伯特•福格尔(Robert W. Fogel)以及托马斯•谢林(Thomas C. Schelling)的称扬。(55)

如今,林毅夫教授所提出的新结构经济学已经在世界上引起了重要反响,受到学术界、理论界、政策界、实践界以及众多国际组织机构越来越多的重视(Lin,2012a)。例如,欧美主流经济学界的一些学术期刊出版专辑讨论新结构经济学,这对于国内学者所提出的理论而言,有如此高规格的学术待遇尚属罕见。Development Policy Review杂志2011年第29卷第3期刊登了关于“增长甄别与因势利导”(Growth Identification and Facilitation Framework,以下简称GIFF)的9人参与的讨论集(Lin和Monga,2011)。另外,2012年国际经济学会分别在华盛顿和南非约翰内斯堡召开了产业政策研讨会,该会议的论文成果“Industrial policy revolution I: The role of government beyond ideology”和“Industrial policy revolution II: Africa in the twenty-first century”由斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz)和林毅夫教授共同编辑成专辑出版。Journal of Economic Policy Reform在2014年第18卷第2期刊发了“Transition economics meets new structural economics”的专辑。由于引用率高,使得该杂志在2016年的影响因子提高了0.6,在国际经济学杂志中的排名跃升了121位。林毅夫教授在该专辑中发表了题为“Washington consensus revisited:A new structural economics perspectie”的论文,成为该杂志连续两年引用率最高的文章。

2012年9月17日,北京大学国家发展研究院举行了首届新结构经济学研讨会,来自全世界多所大学与研究机构的知名经济学者,就新结构经济学理论从发展经济学的传承与创新、中国经济学的责任与道路等多个角度展开讨论。在此次研讨会上,林毅夫教授认为经济学家应该回到亚当•斯密在《国富论》一书中所用的探索现象本质和决定因素的方法,以此研究我们这个时代所出现的重要经济现象,而不是套用《国富论》一书或其他现成的理论和观点来解释出现在我们这个时代的新现象。

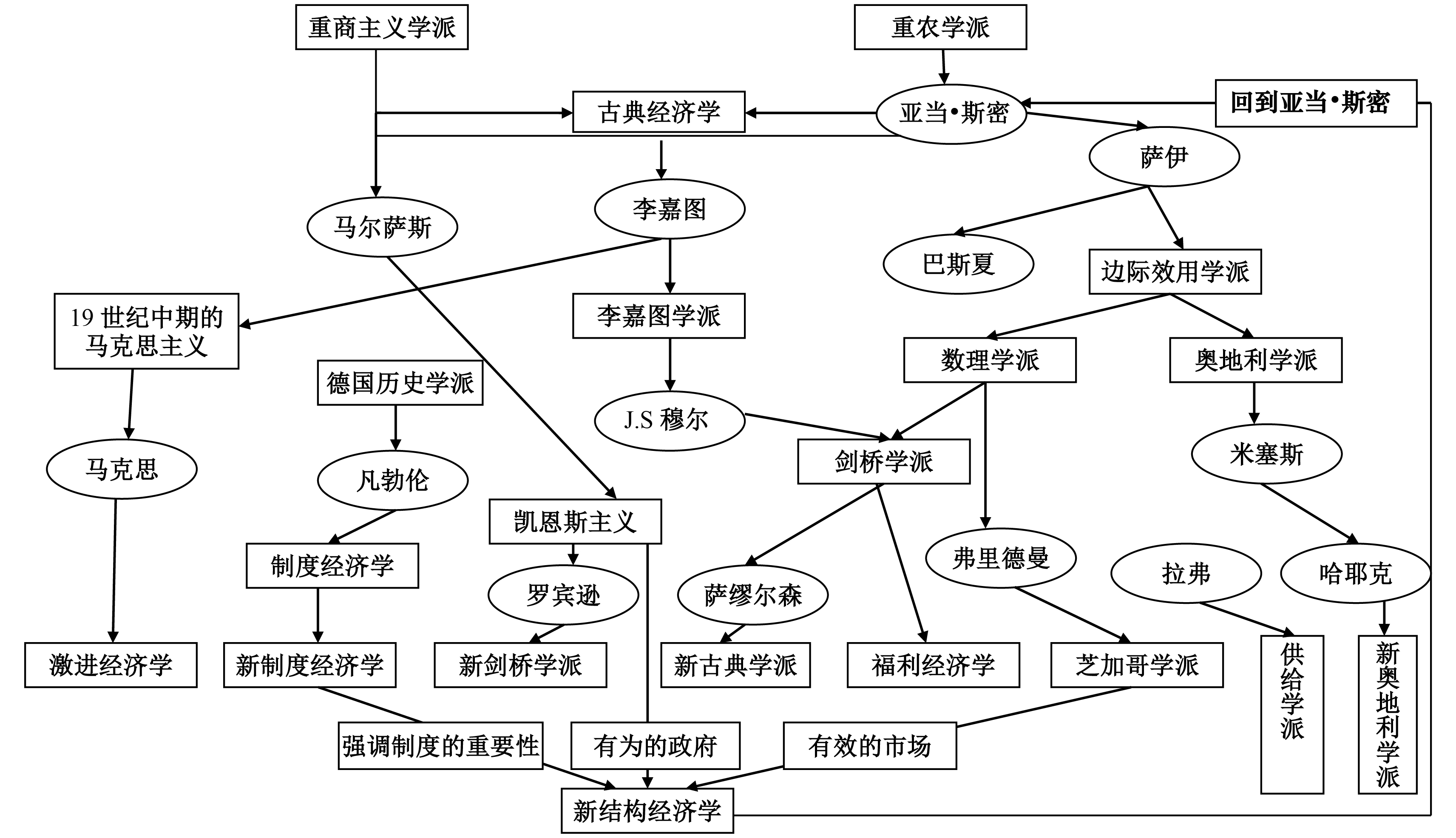

新结构经济学认为,经济发展的表象是收入和人民生活水平的不断提高,其本质则是产业、技术、硬的基础设施以及软的制度环境等结构不断升级的过程;在这个过程中,有效市场和有为政府共同起作用才能使结构变迁得以顺利进行。新结构经济学将“结构”引进现代经济学的理论框架中,从要素禀赋结构出发将产业技术和硬的基础设施、软的制度安排内生化,这种研究范式拓展了马克思历史唯物主义所提出的“经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济基础”的观点,是对新制度经济学、发展经济学、转型经济学、政治经济学、新自由主义等不同学派加以批判继承的基础上发展并成型的第三波发展经济学理论(见图3)。把不同发展阶段国家的结构差异性引入以后,也扩展了现代经济学中涉及经济运行的各个分支学科,包括宏观经济学、财政经济学、金融经济学、劳动力经济学、产业组织经济学等,提高其在发展中国家“认识世界、改造世界”的能力。

|

| 图 3 新结构经济学思潮的形成与演化 |

(五)拓展运用阶段

2012年6月,在世界银行的四年任期结束后,林毅夫教授返回北京大学,筹备创办北京大学新结构经济学研究中心,继续推动新结构经济学的学科建设和国家高端智库建设,这就开启了其拓展运用阶段。北京大学新结构经济学研究中心筹备组成立于2012年10月15日,正式成立于2015年12月14日。该中心致力于总结中国和其他发展中国家的发展经验,进行理论的自主创新,“知成一体”地引领国际学术发展思潮和建构世界一流的旗舰型高端智库。该中心建立的目的在于深化、推广和运用与新结构经济学相关的基础理论研究,并在学术交流、人才培养、数据库建设、智库建设等方面做出探索和创新。对于中国和其他发展中国家的专家学者、青年学子以及迫切希望推动本国长期经济发展的政府官员和知识精英,该中心希望引导他们尽早摆脱基于西方发达国家的主流经济学理论的束缚,系统掌握和运用新结构经济学的理论,探索出一条符合本国自身特点的现代化经济发展之路。

习近平主席在2015年9月26日的联合国大会上的发言强调:“各国要根据自身禀赋特点,制定适合本国国情的发展战略。”同时,习近平主席在联合国南南合作圆桌会上指出,各国“要发挥各自比较优势”。这些正是新结构经济学分析问题的核心理念和切入点。林毅夫教授担任院长的南南合作与发展学院于2016年4月29日成立。南南合作与发展学院开设“新结构经济学与政策实践”和“发展理论与政策”等课程,旨在分享治国理政经验,帮助其他发展中国家培养高端政府管理人才,共同探索多元化发展道路。

2014年6月,新结构经济学研究中心举办首届夏令营,向来自中国和其他发展中国家的青年学者推广介绍新结构经济学。2015年12月,近百名来自海内外的优秀华人青年经济学家和学子参会第一届新结构经济学专题研讨会(冬令营)。《新结构经济学新在何处:第一届新结构经济学冬令营头脑风暴集》为首届研讨会头脑风暴的精彩结集。该著作旨在勾画出新结构经济学的核心要点、主要创新和发展前景。新结构经济学研究中心所举办的一年一度的夏令营和冬令营有效地促使全社会对新结构经济学有了更深的认识。

2016年8月21至22日,“产业政策:总结、反思与展望”学术研讨会在复旦大学举办,这次会议由北京大学新结构经济学研究中心与复旦大学经济学院联合主办,促使学界对新结构经济学、产业政策进行系统的了解与反思。在此次研讨会上,林毅夫教授做了题为“避免中等收入陷阱的产业政策:新结构经济学的方法”的演讲。顾名思义,这是从新结构经济学的角度对产业政策问题的一次系统性论述。这也是在新结构经济学的框架中,对“有为政府”与“有效市场”应该如何互相促进的一次具体运用。从学理的角度,“有效市场”与“有为政府”两者都是要尽量争取达到的目标,而并非指现实中政府总是有为的和市场总是有效的(王勇,2016)。同时,新结构经济学主张,“市场有效”以“政府有为”作为前提,而“政府有为”则以“市场有效”作为依归。具体到当下中国的情形,如果强调“有效市场”的重要性,即如何进一步完善市场,如何增强市场在资源配置中的决定性作用,如何进一步推进市场化改革,那么学术界基本上对这些问题的共识超过分歧;但如果强调“有为政府”的必要性,包括产业政策的重要性,那么各种争议就要远远大得多。(56)事实上,就在林毅夫教授于此次复旦大学会议做关于产业政策的重要性与必要性的发言后不久,张维迎教授就在另一个企业家论坛上明确表示反对一切形式的产业政策。之后引发了全国性的持久性的大辩论,英国《经济学家》等世界级媒体都对此争论做了报道。2016年11月9日,在北京大学朗润园举办了张维迎和林毅夫两位教授之间的产业政策思辨会−“我们到底需不需要产业政策”。这场讨论让人们对新结构经济学的主张有了更加广泛与深入的了解。以此辩论为基础形成的《产业政策:总结、反思与展望》(林毅夫等,2018)一书于2018年3月由北京大学出版社正式出版。

在拓展运用阶段,新结构经济学在学术和实践两个方面协同推进。

首先,新结构经济学的理论建模取得重要突破。鞠建东、林毅夫、王勇发表于2015年Journal of Monetary Economics的“Endowment structures,industrial dynamics,and economic growth”(以下简称JME模型)一文构建了一个易于处理的动态结构模型,刻画了要素禀赋结构如何决定产业结构的理论机制(Ju等,2015),为新结构经济学的理论发展奠定了一个模型基础。该文对文献的贡献主要有两点:其一是在实证上整理了产业构成与发展的四个定量的特征性事实;其二是构建了一个包含无穷多个产业的内生增长模型,刻画了随着资本的积累、要素禀赋结构的变化,微观层面的产业构成如何内生地演变,其中每一个产业的生命周期动态又如何进行。该模型能够同时解释关于产业动态的特征性事实。该论文建立了宏观经济增长与微观产业结构之间通过要素禀赋结构的渠道所发生的动态内生的逻辑联系,这是新结构经济学的一个基础模型。从新结构经济学的视角对诸如产业政策等政府行为与政策干预进行学术研究,一种可能的有效方式就是在上述JME模型基础上引入各种更加现实的市场不完美和结构性摩擦。林毅夫教授与王勇等合作者目前还做了一系列基于这篇JME模型的拓展(Ju等,2011;王勇,2018;王勇和沈仲凯,2018),包括讨论存在马歇尔外部性时的产业政策、大国开放与贸易条件下的产业升级、非竞争性市场结构下的产业升级等。由于产业结构会随着要素禀赋结构发生内生的动态变化,因此新结构经济学的理论模型中经常出现总量生产函数的函数形式会随着时间内生变化。在分析技术上,这个特点就使得求解动态优化问题时常常会出现状态方程发生内生切换的问题。对于这些新的理论进展以及数理建模方面的技术问题,林毅夫和王勇(2017)为“Oxford Handbook of Structural Transformation”专门撰写了一章,题为“Remodeling structural change”,做了解答和总结。

其次,在新结构经济学实践方面。2016年,由林毅夫和王燕合著的“Going beyond aid:Development cooperation for structural transformation”(中文译为:《超越发展援助:在一个多极世界中重构发展合作新理念》)出版。该著作(Lin和Wang,2016)在新结构经济学的理论分析框架下,拓展其在国际发展经济学、国际援助以及南南合作领域中的应用,加深对以南南合作促进南方国家结构转型、消除贫困、实现联合国新近达成的可持续发展目标的重要意义的认识,以通俗易懂的语言和实例,阐释国际发展经济学的新理念、新观点,同时提出改进南南合作与全球治理方面的新建议。该著作首次指出,发展中国家为了实现结构转型和产业升级,必须超越发展援助,甄别发展中国家的潜在比较优势和增长瓶颈,运用南北和南南发展合作将贸易、投资优惠贷款与商业贷款相结合,将资源开发与基础设施融资相结合,以多管齐下的方法,消除增长瓶颈,推动结构转型和产业升级,从而创造就业,减少贫困,实现包容性的可持续发展(Lin和Wang,2016)。2017年由林毅夫教授和塞勒斯汀•孟加(Celestin Monga)所著《战胜命运:跨越贫困陷阱,创造经济奇迹》向我们展示了一条前进的道路。该著作(Lin和Monga,2017)不是固守华盛顿共识的“改革”方案,而是向我们阐述政府、产业政策和其他措施在帮助企业实现增长和创造就业中所能发挥的积极作用。新结构经济学认为要素禀赋及其结构决定产业结构,以此为基础提出了 “增长甄别与因势利导”(GIFF)的产业政策制定框架,目的在于帮助一个具有体制扭曲和增长瓶颈的发展中国家推动产业升级及其多样化。2016年9月16日至17日,包括弗朗索瓦•布吉尼翁(Francois Bourguignon)、考希克•巴苏(Kaushik Basu)、约瑟夫•斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz)以及林毅夫等四位前世界银行首席经济学家在内的13位顶级经济学家,在瑞典斯德哥尔摩举行了为期两天的会议,讨论当今经济政策制定者面临的挑战。会议结束后,与会者发布了他们达成的共识,即“斯德哥尔摩陈述”−被视为“华盛顿共识”关于政策制定原则的替代版。而林毅夫教授正是“斯德哥尔摩陈述”的起草者之一。

作为国家首批高端智库建设试点单位之一,北京大学新结构经济学研究院致力于将新结构经济学的理论、模型和诊断工具应用到不同国家和地区的实践中。

国外实践方面,林毅夫教授所倡导的新结构经济学理论广泛应用于非洲一些国家与波兰等发展与转型经济体,如埃塞俄比亚、卢旺达、乌干达、吉布提、不丹、尼日利亚、尼泊尔、巴基斯坦、科特迪瓦、波兰等国家。从2011年开始,林毅夫教授利用GIFF框架,积极推动埃塞俄比亚、卢旺达和尼日利亚等非洲国家试行建立工业园区或经济特区与提升出口加工区等一系列经济发展方案,消除软硬基础设施的约束和增长瓶颈,采用一站式服务改善软的制度环境,通过招商引资来发展具有潜在比较优势的产业。上述一系列措施取得了立竿见影的效果,在一定程度上改变了人们对于非洲那些落后的、尤其是内陆国家基本上不可能成为现代化制造业的加工出口基地的普遍看法,为非洲和其他发展中国家增加就业、减少贫困、推动产业升级及其多样化、实现包容性可持续的工业化现代化提供了一条崭新的路径。为此,新结构经济学在非洲、其他发展中国家受到越来越多的青睐。(57)2016年,波兰副总理莫拉维茨基代表政府推出被视为“莫氏计划”的“波兰长期发展规划”,明确提出这个发展规划以新结构经济学作为理论基础(Lin和Nowak,2017)。根据世界银行的划分标准,波兰属于高收入国家,而且是东欧剧变后转型最成功的国家。新结构经济学在该国深受重视,实属意义非凡。

国内实践方面,北京大学新结构经济学研究院也发起了国家首批高端智库服务地方经济转型升级的旗舰项目“新结构(理论)转型升级(企业)省/市/县(政府)论坛”,(58)其主要功能是运用新结构经济学,围绕各地在转型升级中面临的主要问题,集结当地政府与业界实践者,系统总结各地转型升级的成功经验和现实挑战,为地方发展提供智库咨询与培训服务,为中央及部委推广各地的成功经验,为教学研究提供标准化案例,以期推动中国各地成功实现转型升级,提升成功经验与失败教训的理论意义,围绕研究报告促进各地开展招商引资以及跨国、跨区域合作。迄今为止,已与河北省河间市、吉林省、西藏自治区、广东省中山市、新疆自治区和田地区、山西省大同市等地建立智库联系。(59)同时,《新结构经济学案例汇编第一辑:方法与应用》(林毅夫等,2017)和《世界经济结构转型升级报告:新结构经济学之路》(林毅夫和付才辉,2017)已由北京大学出版社出版。此外,河北、西藏、新疆、吉林、上海、广东、云南、浙江宁波等地已与北京大学新结构经济学研究院进行深度合作,新结构经济学研究分中心也逐步在各地“开花”。(60)

三、新结构经济学思潮与学术争论

(一)新结构经济学与前两波经济发展国际思潮之间的区别

第二次世界大战以后,许多发展中国家纷纷取得民族独立,急于快速追赶发达国家。在此背景下,作为发展经济学第一波思潮的结构主义应运而生。它主张这些经济落后的发展中国家在资本短缺的要素禀赋结构条件下尽快建立与发达国家相同的资本密集型现代化产业结构。但是,这样的企业在开放竞争的市场中缺乏自生能力,所以主张政府采取“大推动”的政策,克服市场失灵,优先发展这些现代化大产业。由于这些产业违反比较优势,在实践中,政府就必须给予这些企业保护补贴,同时依靠各种要素价格的扭曲对市场进行干预,实施进口替代的赶超战略,结果导致资源错配和寻租行为,政府干预过多,经济绩效普遍不理想。这些都证明结构主义发展思潮的失败。

20世纪七八十年代之后,逐渐形成以新自由主义为代表的第二波发展经济学思潮。它们主张发展中国家应该取消政府干预,尽快建立与发达国家同样的经济与政治制度,强调“私有化、自由化与市场化”。对于先前由赶超战略所导致的缺乏自生能力的企业,它们则主张在转型过程中用“休克疗法”一次性地取消各种保护补贴而迅速地全面私有化和市场化。然而在现实中,实施“休克疗法”的效果却并不理想,反而引起社会动荡,经济不稳定,导致经济绩效低下,与西方国家之间的差距进一步拉大。事实上,20世纪末大部分转型国家都出现了经济崩溃、危机和停滞。最终,第二波发展经济学思潮−新自由主义也以失败收场。

与这两波思潮的主张不同,中国、毛里求斯、老挝、越南以及柬埔寨采用“渐进式双轨制”改革。其一,转型发展过程中,对于部分因违背比较优势而缺乏自生能力的企业依旧提供一定的保护,特别是给予那些转型期需要保护补贴的国有企业;其二,政府局部改善工业园区和加工出口区的基础设施(硬)和制度环境(软),以使那些符合比较优势但又受到抑制的民营企业和外资企业进入,政府发挥因势利导的作用以促进符合比较优势的产业发展。

这种“渐进式双轨制”改革在当时被主流经济学理论认为是最糟的改革方案,却被实践证明是一个务实的和正确的转型发展战略,因为这样做可以避免转型经济体由于“休克疗法”所带来的社会动荡与经济崩溃,能够更好地促进经济体的稳定有序发展。

在这些观察的基础上,新结构经济学作为发展经济学的第三波国际思潮,其主张既不同于第一波思潮的结构主义,因为后者过于忽略或贬低市场的作用;也不同于第二波思潮的新自由主义,因为后者过于忽略或贬低政府的作用。新结构经济学既重视市场的决定性作用(有效市场),也主张充分发挥政府的因势利导作用(有为政府)。

此外,新结构经济学以要素禀赋及其结构作为出发点来探究决定一个经济体生产力水平和生产方式的技术和产业的内生性,并进一步探究与产业和技术相匹配的基础设施(硬)和制度环境(软)。上述思路来源于马克思历史唯物主义的观点,即经济基础决定上层建筑。因此,新结构经济学既在一定程度上深化了马克思主义政治经济学,将历史唯物主义的分析方式和新古典的分析方法有机结合;又在一定程度上拓展了西方主流经济学,弥补了现有主流理论模型所忽视的不同发展程度国家的结构差异及其原因和影响分析。两者之间的这种结合与拓展主要表现在以下两个方面:

第一,新结构经济学认为生产力水平的高低主要取决于一国的主要产业(产业结构)。如果一个经济体以土地等自然资源或劳动力密集型产业为主,生产力水平则较低;如果以资本密集型产业为主,生产力水平则较高。但是,最优的产业结构取决于该国的要素禀赋结构。当一国经济发展水平较低时,资本相对短缺,自然资源或劳动力较多,因此发展资源密集型或者劳动力密集型的产业具有比较优势。由于生产力水平较低,而且工人或农民的工资水平低,距离生存线近,因此其谈判能力较低,在生产关系中处于不利地位;随着资本的积累,一国进入到发达国家的发展水平时,劳动力和自然资源相对短缺,此时具有比较优势的是资本密集型产业,生产力水平较高,而且工人和农民的收入水平提高,距离生存线远,其谈判能力也随之增强,在生产关系中的地位也随之提高。新结构经济学将要素禀赋及其结构变迁与新古典经济分析方法相结合,分析要素禀赋结构如何决定具有比较优势的主要产业(产业结构),进而决定生产力水平和生产关系,这是对马克思历史唯物主义在分析现代经济问题上的一个拓展与应用。

第二,新结构经济学理论与现有主流经济学理论之间的本质差别在于:首先,当前的西方主流经济学理论以发达国家的结构为唯一的结构,而忽视了不同发展程度国家结构的差异性;其次,当前的西方主流经济学与马克思主义政治经济学之间基本上不存在相互的有效对话与促进功能,而新结构经济学恰好可以弥补这一缺失。西方主流经济学缺乏结构,或者说西方主流经济学以发达国家的结构为唯一参照系,这就导致西方主流经济学理论仅仅是新结构经济学的一个特例。这主要根源于新结构经济学与西方主流经济学理论的本质区别:西方主流经济学理论来源于西方发达国家的经验和现象,以最发达国家或地区作为参照,为发展中国家或地区“查漏补缺”,以此来帮助发展中国家建立完备的类似发达国家的工业体系,或类似发达国家的制度安排;而新结构经济学则完全颠倒过来了,强调从发展中经济体的经验和现象出发,总结其自身经济发展和运行的规律,根据发展中国家或地区自身的要素禀赋及其结构,按照比较优势把现在能够做好的产业做大做强,渐进式地实现追赶与发展。

新结构经济学的目标是建立自成一体的理论体系,其范畴涵盖了经济发展过程中经济结构及其变迁规律的各个方面,核心理论主要围绕经济体发展与转型以及市场和政府在其中的作用展开:(1)在发展问题上,新结构经济学以现代经济发展的本质为切入点。以一个经济体在每个给定时点而又随时间可变的要素禀赋结构作为分析的切入点,探讨一个国家的产业、技术、硬的基础设施、软的制度环境等结构不断升级和完善的规律;(2)在转型或改革问题上,新结构经济学以自生能力为切入点,指出自生能力的缺乏主要源于其所在行业并不符合比较优势。这些新结构经济学的基本主张与原理事实上在重构与拓展发展经济学、转型经济学、制度经济学、金融经济学和马克思主义政治经济学,并以此为突破口,试图更一般地、系统地运用现代经济学的方法将结构全面引入缺乏“结构”的主流理论体系之中,包括经济学的各个子领域,诸如经济增长、产业经济学、金融经济学、劳动经济学、区域与空间经济学、国际经济学、宏观经济学、制度经济学、人口资源环境经济学、政治经济学等。所有这些领域都可以沿着新结构经济学的视角进行深入拓展,从而构成整个新结构经济学完整的学科体系。

(二)与新结构经济学有关的几次学术争论

任何一个新的理论体系的建立和发展都是在不断地切磋和争论中渐趋成熟的。当然,林毅夫教授所倡导的新结构经济学理论也不例外。与新结构经济学相关的学术争论应该至少包括以下几次:一是20世纪初林毅夫教授与杨小凯教授之间关于后发优势和后发劣势的争论;二是与张维迎教授之间关于国有企业改革和产业政策的辩论;三是与田国强教授之间关于“有为政府”与“有限政府”的学术争论。这些学术辩论有助于人们更好地理解新结构经济学理论的独特之处,同时也有助于新结构经济学本身博采众长。这里,我们对这些争论做一个回顾。具体情况如下:

首先,关于后发优势与后发劣势的争论。这次争论被认为是改革开放以来,就战略级别上关于中国经济改革和发展所进行的最具原创性的洞见,也最具理性精神的论辩。1999年12月11日,杨小凯教授在北京大学中国经济研究中心发表演讲,介绍了西方研究中国经济的两类差异性观点。之后,在杰弗里•萨克斯(Jeffrey Sachs)、胡永泰和杨小凯2003年合作的一篇论文中(Sachs等,2003),他们提出最好的制度是英国和美国的共和宪政体制,并指出中国作为一个后发国家,尽管在改革开放后的20多年里经济发展很成功,但并未进行根本的宪政体制改革,而俄罗斯虽然当时看起来在经济发展方面比中国失败,但由于其进行了根本的宪政体制变革,因此俄罗斯的成就将来会超过中国。2002年12月,杨小凯在北京天则经济研究所的一个讲座中提出了后发劣势的观点,认为后发国家模仿发达国家的技术容易,而模仿发达国家的制度难;后发国家倾向于模仿发达国家的技术和管理而不去模仿发达国家的制度,这样后发国家虽然可以在短期内获得经济的快速增长,但是会强化制度模仿的惰性,给长期增长留下许多隐患,甚至长期可持续发展是不可能的。因此,杨小凯认为后发国家具有“后发劣势”。(61)其实,林毅夫与杨小凯的争论主要是关于“激进式改革与渐进式改革孰优孰劣”之争。到底是应该采取“休克疗法”的激进式改革将各种制度体制扭曲皆一次性消除掉之后,再发展经济以克服“后发劣势”,还是应该利用“后发优势”来加速经济发展,边发展经济边改革完善制度?(62)对此,杨小凯主张落后国家在改革转型过程中应该由难而易,在进行较易的技术模仿前,要先完成较难的制度模仿而克服“后发劣势”,先推行共和宪政的改革,并推行“休克疗法”一次性地把各种扭曲消除掉,等到建设理想的制度体制之后再发展经济才能避免“后发劣势”。但是,现实并非如此。例如,苏联和东欧国家不仅没有实现类似中国的经济持续快速增长,还出现了比中国更加严重的腐败和收入不平等问题。

与杨小凯主张后发国家应该先推行共和宪政,(63)等宪政建立起来以后再发展经济以克服“后发劣势”的观点不同,林毅夫教授认为从理论和经验的角度来看,后发国家固然在经济发展过程中有必要不断地对现有的经济、社会体制进行改革,但一个后发国家并非要先完成宪政体制改革以后才去发展经济。林毅夫教授认为经济发展表面上看是人均收入的提高,而本质则是劳动生产率的持续提高和产业的不断升级及其多样化的结构变迁过程,一个发展中国家可以利用与发达国家的技术差距所形成的“后来者优势”来加速经济发展,并在发展的过程中逐步改革和完善制度。林毅夫教授同时认为,由于过去的赶超发展战略,转型中的国家有许多资本密集、违反比较优势,且在开放竞争的市场中缺乏自生能力的大型国有企业,因此在转型过程中以渐进双轨的方式来改革,既要保留适当的扭曲,给予违反比较优势的产业中没有自生能力的企业必要的保护补贴(转型时期),又要放开原来受抑制的、符合比较优势的产业准入,这样经济在转型期才能取得稳定和快速发展,并创造条件改革各种制度扭曲,最终建立起有效的竞争性市场。林毅夫教授在强调发挥“后来者优势”来加速发展经济的同时,也强调在经济发展过程中要创造条件,审时度势,推进制度改革,把旧体制中的各种扭曲消除掉,以建立完善、有效的市场。而中国在取得快速的经济发展的同时出现了腐败等一系列问题,也不能证明“后发劣势”观点的正确性。根据世界银行和欧洲开发银行等机构的研究发现,在那些先进行“共和宪政”改革并推行“休克疗法”试图一次性地把各种扭曲消除掉的苏联和东欧国家中,广受诟病的腐败、收入分配恶化等一系列问题也同样存在,而且和中国相比,有过之而无不及。(64)上述观点曾在《中国的奇迹:发展战略与经济改革》《充分信息与国企改革》《后发优势与后发劣势−与杨小凯教授商榷》《解读中国经济》《繁荣的求索:发展中经济如何崛起》以及《新结构经济学:反思经济发展与政策的理论框架》等一系列学术论文和著作中进行过相关论述。

其次,林毅夫与张维迎之间关于国有企业改革的争论。(65)这次争论最早可以追溯至1995年的“北京大学交火事件”。(66)该争论的本质在于国有企业问题产生的根源和出路。其中,张维迎(1994)借助现代企业理论,从企业剩余索取权与控制权对称安排的重要性出发,认为负责经营决策的人理应享有剩余索取权和控制权,让真正承担风险的资产所有者选择经营者,这样才能保证真正有经营能力的人占据经营者岗位。为此,国企改革的出路是私有化,将企业中的国有资本变成债权、非国有资本变成股权。林毅夫教授(1997)则认为国有企业问题的关键是“委托—代理人”之间所产生的道德风险问题。国有企业(尤其是大型国企)是在违背比较优势的赶超战略环境中设立的,其背负着缺乏自生能力的战略性政策负担,以及解决就业和社会稳定的冗员、养老等社会性政策负担。在具有政策性负担的情况下,政府无法摆脱给予企业保护补贴的责任,形成了预算软约束。这样,任何有关公司治理的改革都难于奏效,尤其当国有企业私有化后,所有者利用政策性负担为借口进行寻租的积极性会更高,效率会更低。同时,林毅夫教授认为,享有剩余索取权的所有者和经营者要统一起来,只有中小企业才能做到,大型国有或民营企业都同样面临委托—代理问题,要避免代理人利用信息不对称产生道德风险,侵蚀所有者的利益,必须依靠公平竞争的市场使企业盈利状况成为企业经营好坏的充分信息,并据此来制定经理人员的奖惩,以使代理人和委托人的激励相容。即使垄断的大型民营企业也无法解决委托—代理的道德风险问题。因此,国有企业改革的起点应在于剥离战略性政策负担和社会性政策负担,以“硬化”预算约束,创造公平竞争的市场环境。在此公平竞争的市场环境基础上,中小型国有企业以私有化为宜,以达到所有者和经营者的统一(Lin等,1998;Lin和Li,2008);而大型的企业,则不管国有或民营,如果经营得好,都可以发展,如果经营不好,则都可能被其他所有制的企业兼并,甚至破产。(67)基于此,林毅夫教授主张消除双轨制遗留下来的以金融抑制和体制性制度扭曲方式对大型国有企业的“暗补”,放开生产要素市场,建立与完善公平竞争的市场环境,允许民营企业进入,在市场上让各种所有制的企业公平竞争。(68)对于极少数与战略性国防产业相关、资本技术较为密集的国有企业,虽然违背中国的比较优势,但政府应该跟发达国家一样,由财政拨款进行直接补贴。(69)

再次,林毅夫与张维迎关于产业政策的争论。这场争论至少可以追溯至2014年暑期在复旦大学召开的“纪念杨小凯逝世十周年学术追思会”。2016年8月,由北京大学新结构经济学研究中心与复旦大学经济学院联合举办的“产业政策:总结、反思与展望”学术研讨会上,林毅夫教授做了“避免中等收入陷阱的产业政策:新结构经济学的方法”的主题发言,强调了产业政策的重要性。而张维迎教授(2016)则在另一个场合针对产业政策做了非常不同的论述,认为应该废除一切形式的产业政策。(70)这逐渐引发了包括学术界在内的社会大讨论。2016年11月9日,林毅夫教授与张维迎教授在北京大学举行“产业政策思辨会”,主要围绕政府是否应该实施产业政策而干预经济发展进行辩论。其中,林毅夫教授强调在产业结构升级过程中,市场失灵是必然存在的,政府应该积极发挥因势利导的作用,以克服市场失灵。张维迎教授则认为市场本身不会存在失灵,经济发展应该依靠企业家的“企业家精神”,政府的作用只会使原本不会失灵的市场出现失灵。产业政策的争论焦点为产业政策的定义和产业政策是否应该实施,这涉及有为政府、市场失灵、比较优势以及企业家精神等方面。

第一,在产业政策定义争论方面,(71)林毅夫认为产业政策是中央或地方政府为促进某种产业在该地区的发展而有意识采取的政策。而张维迎则从相对狭义的产业政策定义出发,认为产业政策是政府出于经济发展或其他目的,对私人产品生产领域进行的选择性干预和歧视性对待,其手段包括市场准入限制、投资规模控制、信贷资金配给、税收优惠和财政补贴、进出口关税和非关税壁垒、土地价格优惠等。第二,在产业政策是否应该实施方面,林毅夫认为经济发展应该按照要素禀赋结构所决定的比较优势发展,有效市场是发挥比较优势的前提条件,但是在技术进步和产业升级中必然会有市场无法解决的外部性和软硬基础设施完善需要协调的问题,因此政府应该按照具有比较优势的产业发展需要来克服市场失灵。张维迎则认为产业政策是“穿着马甲的计划经济”,人类的认知能力基本不能预判技术进步的未来方向和创新点,对特定产业扶持的产业政策并不能起到产业升级的作用;相反,产业政策不但会扭曲激励机制,还会导致企业家对政府官员的寻租行为。为此,张维迎主张“废除任何形式的产业政策”“政府不应该给任何产业、任何企业吃偏饭”。林毅夫则认为产业升级并非不可认知,根据与世界技术前沿的差距,可将像中国这样的发展中国家的产业分成追赶型产业、领先型产业、转进型产业、弯道超车型产业和战略型产业。对于前四类产业,企业家都已经进入,政府能够帮助企业家解决自身所不能克服的软硬基础设施协调失灵的外部性问题;而第五类产业因为违反比较优势,企业家在没有政府补贴的情况下自己不会进入,但其发展方向是清楚的,政府因此可以根据国防安全和国家整体发展的需要来选择。第三,张维迎认为即使没有国家战略引导,企业家仍能够在市场中自发找到核心竞争力。林毅夫则认为即使在发达国家,企业家自发寻找的核心竞争力只是表现在可以申请专利的新产品和新技术的开发方面,但是,企业家缺乏积极性去进行开发新产品和新技术所需的基础科研。可是,没有基础科研的突破,新产品、新技术的开发将是无源之水。然而,由于政府可以支持基础科研的经费有限,政府对基础科研支持的配置就决定了发达国家的产业和技术发展方向,也就是企业家所能在市场上自发找寻的核心竞争力方向,因此,发达国家其实也是有产业政策的。(72)这场关于产业政策的争论,有力地促进了中国知识界和政策界对于产业政策的研究与认识,同时也有助于澄清社会大众与学术界对新结构经济学的产业政策主张的种种误解。

最后,与田国强教授之间关于“有为政府”与“有限政府”的学术争论。新结构经济学中的“有为政府”主张政府积极有为,其与第二波经济发展思潮的主张不同。基于此,有人批评“有为政府”就是在一味地为政府的所有干预进行“背书”和发声,这其实是不符合事实的误解。其中,反对“有为政府”的一位代表性的经济学家是田国强教授,他(2016)不断批评“有为政府”没有限制政府干预的边界,批评“有为政府”的理念会动摇甚至阻碍中国的市场化改革大方向,进而提出应该提倡“有限政府”。同时,田国强教授(2016)对新结构经济学中的“有为政府”的含义与外延,以及相关理论逻辑也提出学术性的批评与质疑。林毅夫教授(2016d)和王勇(2016)分别撰文予以回应,认为这些批评主要是因为对“有为政府”的概念和内涵不了解,甚至望文生义,没有理解清楚在新结构经济学中“有为”“乱为”和“不作为”之间的逻辑关系。林毅夫教授对有效市场和有为政府关系的表述如下:因为市场失灵的存在,所以市场有效以政府有为作为前提,但是,因为政府也可能越界,所以政府有为则以市场有效作为依归;如果存在市场失灵,政府不去克服,则是政府“不作为”,如果政府的干预超过了“市场有效”,则是成了“乱为”(王勇,2016;王勇,2017a;王勇,2017b)。(73)

四、新结构经济学的自主理论创新

2016年5月17日,习近平总书记主持召开哲学社会科学工作座谈会。会上,林毅夫教授提出以理论自主创新繁荣哲学社会科学的建议。(74)林毅夫教授指出,改革开放近40年来,中国经济持续快速健康增长,出现了中国经济增长的奇迹;1978年,中国是一个人均国内生产总值不足非洲国家平均水平1/3的贫穷落后的农业国家,现在已经成为世界第二大经济体和第一大贸易国家。在中国经济的奇迹式增长的背后,作为一个转型与发展中的国家必然存在各种制度上的体制与机制等问题。但是,国内有不少人仅看到这些体制与机制上的问题而对中国的道路和制度缺乏信心,只看到中国跟发达国家之间的差距。(75)在巨大成绩面前,出现上述认识上的偏差,其原因是多方面的,但与中国哲学社会科学界缺乏能够解释中国社会经济现象的自主理论创新是有一定关系的。长期以来,西方主流经济学理论认为,计划经济向市场经济转型必须按激进式的“休克疗法”一次性地消除各种制度体制扭曲,实行“私有化、市场化、自由化”。按照上述理论进行转型的国家大多出现经济崩溃、停滞,甚至危机不断,少数在转型中取得稳定和快速发展的国家,推行的却都是被西方主流理论认为是最糟的双轨渐进的改革。(76)中国的改革开放也没有照搬西方主流的新自由主义所倡导的“休克疗法”,而是以双轨渐进的务实方式不断深化改革,逐步建立起中国特色社会主义市场经济体制。

缘何少数实现成功转型和发展的国家都违背了西方主流经济学理论?新结构经济学认为其根源在于发展中国家与发达国家之间的经济基础和经济条件存在差异。西方主流经济学理论是以发达国家的经济基础和经济条件为暗含前提,如果拿到发展中国家来用,则会出现“淮南为橘,淮北为枳”的缺憾。作为转型与发展中国家的中国,与其他发展中国家具有较为相同的经济基础和经济条件,面临相同的机遇和挑战。中国的经济理论创新不仅能为中华民族实现伟大复兴的“中国梦”做出贡献,还将为其他发展中国家摆脱“贫困陷阱”和“中等收入陷阱”贡献中国理念、中国智慧和中国方案,实现“百花齐放春满园”的愿景。

新结构经济学是林毅夫教授及其团队与其所引领的学术界同行在过去二十多年来研究中国和其他发展中国家经济发展和转型成败经验而总结出来的,正在逐步充实完善,渐趋形成一个新的关于发展、转型、市场和政府作用的发展经济学理论体系。(77)下面举例说明新结构经济学与当前主流经济学理论在一些重要问题上的差异性和创新性之处。

首先,最优金融结构理论是新结构经济学在反思现代金融理论基础上提出的(林毅夫等,2009;Lin等,2013)。(78)要素禀赋及其结构决定具有潜在比较优势的产业,而这种产业所需要的资本规模与生产活动的风险特征具有差异性。发展金融的目的在于更好地服务实体经济,不同的要素禀赋决定了不同的产业结构,最终决定最优的金融结构。现代金融理论是基于发达国家的现实而非发展和转型国家的现实而发展起来的,是以发达国家为基础参照系建立起来的金融制度安排。根据新结构经济学理论,要素禀赋及其结构在一定时点是不变的,但是随着时间是可以变化的,其所决定的最优产业结构也是可以变化的,最优产业结构的变化会形成对金融结构服务的特定需求;而适合金融结构的安排在规避风险、动员储蓄乃至分散风险等方面具有一定的优势和劣势。例如,作为间接融资的地区性中小银行更适合收入较低的阶段,而大银行和资本市场更适合高收入阶段。为此,最优的金融结构内生于产业结构及其要素禀赋结构,发展中国家的金融结构应该根据发展中国家的产业结构来设计,而不能一味地照搬发达国家的金融结构或金融制度。最优金融结构理论的提出在主流金融学界起到了一定的扭转作用,改变了国际主流金融学界只重视金融深度而忽略金融结构的看法。目前,国际上已经有著名的金融经济学家用经验数据来实证检验此命题(Demirgü-Kunt和Levine,2001)。

其次,关于“超越凯恩斯主义”的理论。当前主流的宏观经济周期理论中,凯恩斯主义的理论主张政府在经济衰退和萧条时期应该采取积极的财政政策以熨平经济周期;(79)而理性预期理论认为政府所实施的扩张性财政政策最终并不能增加总需求,而只能提高政府的赤字,也不能真正地熨平经济周期,出现所谓的“李嘉图等价”,因此理性预期学派反对在经济衰退或者萧条时采取积极财政政策。在总结经济周期和增长理论的基础上,林毅夫于2009年2月开始提出“超越凯恩斯主义”的财政政策,也即进行全球协同的、反周期的、消除增长瓶颈的基础设施建设。发展中国家的产业结构更新换代的周期较快,基础设施需要大规模的建设,在经济衰退和萧条期,政府更有责任投资基础设施以消除增长的瓶颈,这样短期能够提高总需求和就业,长期则可以提高经济增长率,弥补政府在衰退或萧条时采取扩张性财政政策所导致的赤字,这是一个多赢政策(Lin,2009b ;Lin和Doemeland,2012)。如今,这个观点正在被包括拉里•萨默斯(Larry Summers)在内的众多国际著名经济学家,以及政府部门与国际机构所接受。(80)除了财政政策之外,在货币政策方面,主流经济学理论认为在深陷“流动性陷阱”的国家,货币政策的作用非常有限,这主要源于发达国家的产业处于世界的前沿,这导致衰退或萧条时的发达国家经常会伴随产能过剩,因此推行低利率的货币政策只能影响通货膨胀和刺激资产泡沫。(81)而新结构经济学则认为发展中国家能够避免“流动性陷阱”,这主要源于发展中国家的产业结构升级在持续进行,即使在出现产能过剩的情形下降低利率也能够促使企业投资和产业结构由低端向中高端升级。因此,相对于发达国家而言,发展中国家的货币政策作为一种宏观调控工具比发达国家运用得更广泛。此外,主流宏观经济学认为货币具有中性效应,即货币对长期经济增长是没有作用的。而新结构经济学则认为非中性的宽松货币政策(如低利率政策)能够刺激企业家不断地进行技术创新和产业结构由低端向中高端升级的积极性,长期而言是有利于经济增长的(Lin和Zhang,2011)。

最后,对“卢卡斯谜题”的新阐释。主流宏观经济学理论从资本回报率的角度分析了资本由发达国家流向发展中国家的缘由,认为这主要在于发展中国家的资本短缺,资本的回报率较高;但诺贝尔经济学奖获得者罗伯特•卢卡斯(Robert E. Lucas)则发现现实中资本却是由发展中国家流向发达国家的(Lucas,1990)。对此现象,新结构经济学从发展战略的角度提供新的阐释:如果一个发展中国家采取了违背比较优势的发展战略,其产业政策存在较多的扭曲,同时国内的资本回报率也会较低,这样资本较容易外逃到发达国家(Lin和Hartley,2014)。

五、新结构经济学从理论到实践

马克思曾在《关于费尔巴哈的提纲》中提出:“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界。”理论的作用也是如此。唯有真正帮助我们改造世界的理论才能够称得上帮助我们认识世界的理论。王阳明提出“知行合一”的哲学,主张“知为行之始,行为知之成”。林毅夫教授在此基础上,进一步提出“知成一体”。他认为,社会科学中单纯的“行”尚不够,并不足以称为“成”,而是只有当“行”(根据理论所采取的行动)能够取得预期的效果,把事情做“成”,才能说这个理论(“知”),真正帮助我们认识了世界,所以是“知成一体”。从而更加明确地提出,包括新结构经济学在内的新发展理论体系的目的在于让我们帮助家庭、企业和政府等决策者理性行动而实现改造世界的预期目标。

理论上讲,作为第三波发展经济学思潮的新结构经济学体现了从比较优势到产业政策再到有为政府这一较为严谨的逻辑体系,在实践上则基于对世界各国的实践和案例的系统总结而提炼出了GIFF框架和五类产业因势利导方法,这对发展中国家的目标产业选择和产业升级方式具有显著的现实指导意义。GIFF框架指出,有为政府在因势利导产业升级时要针对具有潜在比较优势的产业,完善硬的基础设施和软的制度环境,消除具有潜在比较优势产业的增长约束。这主要源于以下两个方面的原因:一方面,由于基础设施的差异性,不同行业所要求的基础设施是不同的,具有专用性和非专用性基础设施之分,而政府需要解决非专用型基础设施这一部分;另一方面,发展中国家存在一定的要素扭曲或制度体制的不健全,政府需要建立工业园区或开发区以创造良好的制度软环境,最终发展符合本国要素禀赋结构所决定的比较优势产业。(82)

在实践应用中,根据后发国家现有产业和国际前沿技术的差距以及新技术的特性,新结构经济学提出了一个可以直接应用的“五类产业因势利导方法”,以指导不同类型产业的产业政策制定。第一类是追赶型产业,一方面可以根据现有产业和国外发达国家相同产业的技术差距来识别这类产业,帮助国内已经进入这些产业的企业克服其在并购、设立研发中心或购买专利等引进、消化与吸收技术上的瓶颈与障碍,另一方面也可以分析后发展国家从发达国家进口的产品,从中选择适合当地生产的产品,然后以招商引资或培育当地企业的方式来发展该产业;第二类是领先型产业,这类产业的技术已经处于或接近世界前沿,其发展只能依赖自主生产和技术研发,这就需要政府通过设立科研基金、设立共性技术平台、政府采购和协助其开拓海内外市场等形式,支持企业保持其在该产业的技术领先地位;第三类是转进型产业,即已经失掉比较优势的产业,政府可以协助企业向“微笑曲线”两端延伸,或帮助其“抱团”转移至符合自身比较优势的地区;第四类是弯道超车型产业,即以人力资本投入为主,产品和技术的研发周期相对较短的产业,对于此类产业,政府应该在保护产权、鼓励风险投资、人才引进优惠政策等方面发挥帮助作用;第五类是战略型产业,此类产业研发周期长、资金投入大,尚不具有比较优势,但关系国防安全或是未来的产业技术走向,应由中央政府承担起补贴责任,但地方政府也可以创造有利条件争取在当地落地,以带动当地配套产业发展。

新结构经济学倡导以南南合作为基础的超越发展援助。第二次世界大战以后,成立了各种多边、双边国际组织或机构,其目的在于帮助发展中国家实现可持续发展,摆脱“贫困陷阱”。其间经历了从帮助发展中国家建立与发达国家相同的现代化大工业的早期援助到重点帮助发展中国家建立现代化市场制度的中期援助,再到重视教育、健康等人道主义的后期援助。上述北南合作援助项目并未让受援助国真正实现经济的持续和健康发展,而且还有部分受援助的发展中国家尚处于“贫困陷阱”之中。其原因在于援助国总是以自身的发展经验作为参照系来设计援助项目。相反,21世纪伊始,中国、巴西、印度以及其他在结构转型方面有所超前的新兴经济体所提供的无偿或有偿的援助项目,其目的在于帮助受援助的发展中国家消除结构转型中的瓶颈,按照受援助国的要素禀赋结构所决定的比较优势来助力产业结构升级,完善硬的基础设施和软的制度环境,真正实现经济可持续发展,摆脱受援助国的“贫困陷阱”。这种南南合作的援助模式是以新结构经济学为理论基础的,其思路是主要以发展中国家为参照系(以要素禀赋及其结构为切入点),先关注自己所拥有的(寻找与发展具有潜在比较优势的产业),在其基础上寻找其能够发展的路径,从而最终帮助发展中国家做大做强,实现结构转型和产业升级。

有两本新结构经济学的著作对新结构经济学的上述思路做了详细论述。第一本是《超越发展援助−在一个多极世界中重构发展合作新理念》(北京大学出版社,2016年9月第1版)。该著作以新结构经济学为理论分析框架,既探讨了北南合作援助投入巨大而收效甚微的原因,也分析了南南合作实现多赢的经济基础,提出了南南合作与改进国际双边、多边援助的建议。此书首次提出为了实现发展中国家的可持续发展和产业结构的不断升级,必须实施超越发展援助的南南合作,通过对发展中国家潜在比较优势和增长瓶颈的甄别与消除,运用北南合作或南南合作将贸易、投资、各种贷款相结合,将完善硬的基础设施和软的制度环境相结合,多管齐下,消除产业结构升级的瓶颈,推动经济的可持续发展和产业结构的持续升级,从而摆脱“贫困陷阱”,实现互利共赢以及包容性的可持续发展。第二本著作名为《战胜命运:跨越贫困陷阱,创造经济奇迹》(北京大学出版社,2017年5月第1版),该书以充满诗意的语言和富有寓意的故事回顾了近代以来世界范围内的经济发展历史,并通过扎实的研究得出结论:即使在物质和人力资本匮乏、制度基础薄弱的条件下,经济增长与转型也有可能发生。这一结论颠覆了以往关于成功发展总是基于一定先决条件的传统经济发展理论。在此基础上,新结构经济学为整个发展中世界提供了实现繁荣的“路线图”。

目前,在北京大学新结构经济学研究院内部,有一支专门从事国内和国际政策研究的智库队伍,旨在运用新结构经济学的研究方法与分析框架,包括之前提到的GIFF与五大产业分类处理方法,为国内各部委、各地区以及国际上各个不同国家提供产业升级、结构转型与经济发展等方面的政策建议,真正践行“知成一体”的学术理念。

六、结 语

“天下兴亡,匹夫有责”,这是中国的知识分子历来的家国情怀。自1840年鸦片战争以来,中国的知识分子始终在探索中华民族复兴的路上。从第一代知识分子(以曾国藩、李鸿章、左宗棠等为代表)所推动的以学习西方技术为主要内容的“洋务运动”到推动君主立宪和民主体制的第二代知识分子(以康有为、梁启超等为代表),从高举民主与科学的第三代知识分子(以陈独秀、李大钊和胡适等为代表)到“五四运动”时期进入大学而在毕业后参加抗战和内战的第四代知识分子,从中华人民共和国成立后进入大学和参与社会主义建设的第五代知识分子再到1978年改革开放后进入大学而后参与改革开放事业的第六代知识分子,每一代知识分子都在努力为中华民族的复兴而探索和奋斗。

第二次世界大战后,众多发展中国家纷纷摆脱殖民统治或半殖民地地位,开始追求自己国家的工业现代化;但绝大多数发展中经济体长期并未摆脱“贫困陷阱”或“中等收入陷阱”。(83)到目前为止,尚未有根据西方主流经济学理论制定政策而成功的发展中经济体。而发展成功的经济体中,日本和亚洲“四小龙”在20世纪五六十年代推行的是出口导向的传统劳动密集型产业优先发展,而非当时主流的结构主义所主张的优先发展进口替代的资本密集型现代化大产业;根据主流经济学理论制定发展政策的发展中国家则在早期投资拉动的快速增长后,出现增长停滞,并危机不断,最终陷入所谓的“迷失的二十年”(Easterly,2001;Lin,2015;Ostry等,2016)。20世纪八九十年代在转型中取得稳定和快速发展的中国、越南、柬埔寨、老挝、毛里求斯等国家,采取的是“双轨渐进式”改革,而不是以“休克疗法”推行主流的新自由主义所主张的“华盛顿共识”,按“华盛顿共识”推行改革的转型国家则出现经济崩溃、停滞,而且危机发生的频率比转型前更高。理论来自于现象,理论的适用性决定于前提条件的相似性,套用来自于发达国家的理论难免有“南橘北枳”的困境。为此,只有根据中国国情和成败经验与现象所总结的理论才能真正推动中国基本实现现代化和中华民族的伟大复兴。鉴于发展中国家条件的相似性,总结于来自中国的理论创新能够对其他发展中国家具有较高的参考价值。因此,唯有这样的理论创新才能真正地提升中国的文化自信和谱写中华文化新史诗,也有利于构建人类命运共同体,实现共享和共赢!

在2016年5月17日哲学社会科学工作座谈会上,习近平总书记指出:“社会大变革的时代,一定是哲学社会科学大发展的时代。”改革开放40年来,中国经济持续、快速、健康发展,实现年均增长率接近10%的高速增长,脱贫人口达7亿,这是了不起的成就和人类经济发展史上前所未有的奇迹,这与林毅夫教授运用新结构经济学研究方法在早年所做的预测是一致的。(84)作为转型、转轨、发展以及开放大国的中国,出现了许多现有理论无法解释的现象,且随着中国经济地位的提升,这些现象的重要性也越来越大。由林毅夫教授及其团队倡导与发展的新结构经济学是以对中国和其他发展中国家经济现象的观察与研究为根基,以马克思主义基本原理为基石,运用现代经济学的分析方法,以要素禀赋结构作为分析的切入点,以企业自生能力为微观基础,突出不同发展阶段经济结构的内生差异性与重要性,正在逐渐形成一个新的理论体系。同时,我们必须清醒地意识到,任何理论都是刻舟求剑,而社会是在不断进步的。新结构经济学研究团队,未来将继续怀有“常无”的心态,坚持开放和包容并举,秉承“知成一体”的理念,不断探求经济新现象、新情况和新问题,以求不断完善、深化、丰富新结构经济学的理论与实践,为实现中华民族的伟大复兴而奋斗。

* 作者作为林毅夫先生的弟子,谨以此文庆祝恩师回国从教三十周年。本文曾在北京大学“未名经英学术论坛”等会议上进行宣读,并且作为NSE工作论文(No.C2018007)已经公布在北京大学新结构经济学研究院的官方网站和官方微信上。作者感谢林毅夫教授的悉心指导,同时感谢华秀萍、陈曦、付才辉、赵祚翔、颜建晔、沈艳、丁靖、朱兰、胡巧玉、吴景峰、孙艳峰等人的评论和建议;也感谢匿名审稿人的意见和建议。当然,文责自负。

① 回国后,林毅夫教授一方面在国务院农村发展研究中心发展研究所担任副所长,继续从事农业经济学、发展经济学、中国经济发展与改革的学术研究,另一方面在北京大学经济学院兼职担任副教授,开始致力于中国现代经济学教育,培养经济学人才。

② 这是中华人民共和国成立以来,中国大陆第一个所有教职人员全部毕业于海外名校的现代经济学教学、理论研究和政策研究机构。

③ 同时,林毅夫教授在国内外的主要社会兼职达18项之多(包括国务院参事,全国工商业联合会副主席,第十三届全国政协常委及第十、第十二、第十三届全国政协经济委员会副主任,世界银行顾问等)。

④ 林毅夫教授被法国奥佛涅大学(Université d’Auvergne)、英国伦敦政治经济学院、英国诺丁汉大学、美国福坦莫大学、香港科技大学、比利时鲁汶大学以及加拿大不列颠哥伦比亚大学等10所高校授予荣誉博士学位,膺选英国科学院外籍院士和发展中世界研究院院士(原第三世界科学院院士)。

⑤ 本文最早成文于2017年。

⑥ 该文是作者2001年5月14日在美国芝加哥大学所做的“D•盖尔•约翰逊年度讲座”的讲稿。

⑦ 2007年10月31日和11月1日,林毅夫教授应邀在英国剑桥大学“马歇尔讲座”上做了2007—2008年度讲演,该文是在此次讲演的讲稿基础上形成的。

⑧ 2000年获美国科学信息研究所ISI颁发的经典引文奖,并获美国明尼苏达大学国际粮食和农业政策研究中心1993年度最佳政策论文奖(每年一位);也成为引用率最高的论文之一,从而获得出版SCI和SSCI的Institute of Scientific Information的“经典论文奖”。

⑨ 获1992年度孙冶方经济科学奖。

⑩ 获1996年北京市第五届科研著作奖一等奖。

⑪ 获Australian Journal of Agricultural and Resource Economics(《澳大利亚农业与资源经济学》)1999年度最佳论文奖,并获澳大利亚农业与资源经济学会约翰•克劳夫爵士奖(每两年从全球农业经济学家中选出一位授奖)。

⑫ 获1996年北京市第四届哲学社会科学奖科研著作奖一等奖。

⑬ 获1998年北京市第五届哲学社会科学科研著作二等奖。

⑭ 2012年获中国世界经济学会浦山世界经济学优秀论文奖 ,2014年获国家出版图书奖。

⑮ 引自林毅夫:《我在经济学研究道路上的上下求索》,《经济学(季刊)》,2018年第2期。

⑯ 参见林毅夫:《论正常利息与价值规律在金融市场上的作用》,《金融研究》,1984年第11期。

⑰ 参见付才辉:《构建我国自主创新的新结构经济学学科体系−综述、架构与展望》,《制度经济学研究》,2015年第4期。

⑱ 根据陈昕(2015)的回忆,1991年林毅夫曾向其介绍了自己的研究工作,彼时其主要精力已放在研究中国的发展战略与经济改革上。由此可见,这一阶段林毅夫的研究关注点已经由中国农业发展向中国发展战略与经济改革过渡。

⑲ Sen为1998年诺贝尔经济学奖获得者。

⑳ 参见陈昕:《林毅夫与他的发展经济学理论》 ,《读书》,2015年第1期。

㉑ 该书获得教育部第三届中国高校人文社会科学优秀成果一等奖、2000年北京市哲学社会科学最佳著作一等奖和2002年教育部哲学社会科学最佳著作一等奖。

㉒ 参见林毅夫:《外向型战略的最佳选择:发展劳动密集型制造业》,《改革》,1988年第3期;林毅夫:《论外向型经济发展战略》,《经济社会体制比较》,1988年第4期。

㉓ 林毅夫教授对制度经济学的研究始于其攻读博士学位期间。芝加哥大学有一个不成文的传统,就是鼓励外国学生的博士论文写自己祖国所发生的问题。鉴于中国农村改革所取得的巨大成功,林毅夫的博士论文选题为“The household responsibility system in china’s agricultural reform:A study of the causes and effects of an institutional change”(中文译为:《中国农村改革中的家庭联产承包责任制:一个制度变迁原因与效应的研究》)。

㉔ 参见林毅夫:《关于制度变迁的经济学理论:诱致性变迁与强制性变迁》,载于《财产权利与制度变迁:产权学派与新制度经济学派译文集》,上海人民出版社1994年版。

㉕ 通常只有在一个领域或专题上被认为是素有成就的经济学家才会得到邀请为Handbook写专章,这对刚拿到博士学位不久的林毅夫而言是一个很高的荣誉。

㉖ 关于“李约瑟之谜”解释的文章,其思考和写作可能是林毅夫教授所有文章中历时最长的。在读初中的时候,他就对中国历史与发展感兴趣,并一直在思索这样一个谜题:为什么中国的科学与技术在古代曾遥遥领先于世界诸国,但到了近现代却变得如此落后了呢?后来林毅夫教授才知道,这个问题就是著名的“李约瑟之谜”。

㉗ 参见韦伯(Max Weber):《儒教中国政治与中国资本主义萌芽:城市和行会》,载于《韦伯文集:文明的历史脚步》,上海三联书店1997年版。

㉘ 虽然该论文发表在1995年,但该文的主要观点却形成于林毅夫在芝加哥大学攻读博士学位期间。在博士毕业前的一次聚会上,舒尔茨(Theodore W.Schultz)教授向林毅夫问及这个谜题时,林毅夫随口回答,是因为科技创新方式不同所致。舒尔茨教授觉得此观点甚有新意。后来,林毅夫又多次谈及这个观点,然而,直到1993年秋天,林毅夫在加州大学洛杉矶分校讲授《中国经济发展》课程时才将上述观点整理成文字。

㉙ 该研讨会是应Maddison教授亲自邀请参加其80岁生日而举办。对林毅夫教授而言,这是向世人阐释“李约瑟之谜”的绝佳机会。

㉚ 该文的中文稿发表在《北京大学学报(哲学社会科学版)》2007年7月第44卷第4期上,英文稿则发表在《中国经济杂志》(China Economic Journal)2008年第1卷第1期上。

㉛ 作为资本主义国家的印度,计划经济的成分并不比中国少,而且印度也有计委,且性质和工作方式与中国的计委相似。

㉜ 引自林毅夫、蔡昉、李周:《中国的奇迹: 发展战略与经济改革》,上海人民出版社1994年版,第55页。其中,“三位一体”是指,在资本稀缺的农业经济中,一旦选定了重工业优先发展战略,就会形成相应的扭曲价格的宏观政策环境、以计划为基本手段的资源配置制度和没有自主权的微观经营制度。这三者构成了“三位一体”的传统经济体制。

㉝ 1988年,中国出现了中华人民共和国成立以来最严重的通货膨胀,政府高层和经济学家纷纷讨论通货膨胀的起因、形成机理和治理对策。林毅夫和蔡昉、李周一起参加“中国经济如何走出困境”的课题研究中,试图解释中国传统计划体制的形成逻辑、改革中出现的“治乱”循环和旷日持久的难点问题,提出解决难题的改革路径和战略。

㉞ 1994年上海三联出版社、上海人民出版出版了《中国的奇迹:发展战略与经济改革》一书。此书出版后,在学界获得了一定的肯定,张曙光教授写了一篇高度评价的书评。除了香港中文大学出版社出版了英文版外,日、俄、法、韩、越、阿拉伯地区的出版社也翻译出版了相应语言的版本,并且成了许多海外大学中国经济课程的教科书。

㉟ 从经济学角度探讨经济体制的内生性,这在经济学界尚属首次。

㊱ 引自林毅夫等:《中国的奇迹:发展战略与经济改革》,格致出版社、上海三联出版社、上海人民出版社2014年版。不过,当年(1994年)这部著作刚出版时,在学界引起的反响更多的是质疑,不仅认为提“中国奇迹”为时过早,经济预测过于乐观;而且更多的是对中国“渐进双轨式”改革路径的否定,认为扭曲的体制会影响中国经济的未来发展。这在当年为这部著作举办的为期两天的出版座谈会上经济学家的争论中可见一斑。不过,令林毅夫教授自豪的是,中国经济在此书出版后的20年里却基本沿着该书所预测的增长轨迹前进。日后,林毅夫教授谈到,我们的预测之所以准确是因为这是根据经济的竞争力和增长的本质以及发展中国家在产业升级和技术创新中的后来者优势所作的分析而得出的。我们很高兴看到中国过去30年的改革基本按照这本书所分析的路径进行,增长的绩效也正如该书预期。

㊲ 在每个星期五晚上的课程上,500多个座位的教室总是座无虚席,甚至连教室的过道和阳台上都坐满了听课的学生,可见林毅夫教授的“中国经济专题”深受学生喜欢。

㊳ 《中国经济专题》一书是林毅夫教授在北京大学教学课程的一个小结,就像其在前言中所说的:“盼望此书的出版能和已上过这门课的同学们重温当时上课的情景,也盼望能通过《中国经济专题》和未能上这门课的同学们进行理论的交流。”虽然事务繁忙,林毅夫教授却从不吝惜自己和学生在一起的时间。姚洋教授说过:“林老师特别喜欢讲课,他可以连续讲4个小时,不停顿的,如果不是学生饿了的话,他可以从下午一直讲到晚上。”林毅夫教授言传身教的不仅仅是他的学识,还有他的理想。林毅夫教授希望学生有高远的抱负,有胸怀天下的志向。林毅夫教授说,在与学生的交流中,可以看到国家民族复兴的希望。所以,其在书中有这样的感叹:“得天下英才而教之,其乐陶陶!”

㊴ 2012年英国剑桥大学出版社翻译出版了该著作的英文版,并改名为“Demystifying Chinese Economy”(《解读中国经济》),在国外获得了很好的评价。

㊵ 詹姆斯•赫克曼(James J. Heckman)称:“此书在很多层面都取得了成功。它以宏大的历史视角展示了中国经济实力的两千多年来的跌宕起伏和戏剧性复兴。它以具有分析性的资讯,解读了中国经济增长的源头以及未来增长的前景。林毅夫教授以他富有见地的比较优势战略观点将中国注重实效的经济发展提升到理论的高度。这本书向很多传统的新古典理论的信条提出了挑战,并解释了在现实中照搬这些原理是如何对转型国家造成灾难性后果的。”罗杰•迈尔森(Roger B. Myerson)称:“这本书探讨了中国从一个贫困的发展中国家向一个现代经济增长的全球领导者进行巨大转变时的一些根本性问题。这些问题属于我们这一时代最为关键的问题。林毅夫教授是最有资格帮助我们理解这些问题的人。在书中他向我们提供了一个看待中国以及世界现代经济发展前景的全部而重要的视角。”埃德蒙•菲尔普斯(Edmund S. Phelps)称:“这本书对中国过去的落后根源以及后来的超凡成功进行了清晰而富有见地的研究,对任何想要了解中国经济发展的人来说,这都是一部必读的著作,一部早就应该出现的重要著作。”

㊶ 参见林毅夫:《本土化、规范化、国际化−庆祝〈经济研究〉创刊40周年》,《经济研究》,1995年第10期。

㊷ 参见林毅夫:《经济学研究方法与中国经济学科发展》,《经济研究》,2001年第4期。该文系统阐释了林毅夫教授对于如何用规范的现代经济学方法研究中国经济问题,进而对现代经济学的发展做出贡献的看法。

㊸ 林毅夫教授经常引用《老子》中的“前识者,道之华,而愚之始”来告诫学生们,在学习现有理论时必须秉持“常无”的心态。

㊹ 后来,该讲稿发表在Economic Development and Cultural Change杂志2003年第51卷第2期上,中文稿则发表在《经济学(季刊)》2002年第1卷第2期上。

㊺ 预算软约束这个概念由匈牙利经济学家科尔奈 (János Kornai,1986) 提出。他认为社会主义计划经济中的国有企业的预算软约束是由国有产权的性质决定的。新结构经济学则认为国有企业承担了国家赶超战略的政策性负担,或者由于提供就业的社会性政策负担导致预算软约束,并认为在政策性负担不消除的情况下,国有企业的私有化会加剧预算软约束而非减轻预算软约束;因此,国有企业改革的成功应以消除社会性和战略型政策性负担为前提。对俄罗斯和苏联东欧国家的大量实证研究也证实了新结构经济学对预算软约束原因的分析和私有化效果的预测。

㊻ 詹姆斯•赫克曼的评价原文刊登于讲座后第二天的芝加哥大学校报Chicago Maroon上。新发展理论即20世纪八九十年代非常盛行的“内生增长理论”,这是芝加哥大学卢卡斯 (Robert E. Lucas,Jr) 教授1995年获得诺贝尔经济学奖的主要贡献之一。

㊼ 本质上是以《中国的奇迹:发展战略与经济改革》中提出的经济体制内生于发展战略的理论框架为基础构建一个数理模型,用第二次世界大战以来发展中国家的经验数据对这个理论模型的各个推论进行经验检验。

㊽ 加里•贝克尔(Gary S.Becker)写到:“林的观点是有争议的但是发人深思的。”罗伯特•福格尔(Robert W. Fogel)则说:“林不仅影响了中国政府和企业界的理论,而且影响了美国和西欧的经济分析。”道格拉斯•诺斯(Douglass C.North)指出:“林的马歇尔讲座不仅提供了一个难得机遇去了解东亚经济体过去几十年波澜壮阔的崛起,而且对经济学家关于经济发展的标准解释投以质疑的眼光。”迈克尔•斯宾塞(A. Michael Spence)评价:“这是一本在多个方面来讲都是重要的书……,他的分析以贸易理论和比较优势为基础,但是,将其转化为自成体系的增长战略和政策的动态分析则是一个重要的成就。”约瑟夫•斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz)则称赞:“这是一本充满智慧的、具有革命性意义的书,解释了为何一些发展中国家取得成功而其他国家失败。”

㊾ 参见林毅夫:《两历奇迹,一生求索》,《企业家日报》,2014年9月28日。

㊿ 20世纪的那次大萧条催生了强调“有效需求”不足的凯恩斯主义宏观经济学,对传统的市场理论提出了尖锐的质疑与挑战。

(51) 新马歇尔计划,是由时任世界银行高级副行长兼首席经济学家林毅夫提议,为了扫除金融危机给全世界带来的阴影而建立一个富有“马歇尔计划”精神的全球恢复基金。

(52) 林毅夫教授在20世纪90年代初与其合作者蔡昉、李周基于中国经验所提炼的著作《中国的奇迹:发展战略与经济改革》解释了中国增长的奇迹,奠定了新结构经济学的理论雏形;2001年D•盖尔•约翰逊年度讲座上提出的新结构经济学的关键性概念“自生能力”,则并将其理论进一步总结。在此基础上,在2007年马歇尔讲座上,林毅夫教授基于世界经验所提炼的著作《经济发展与转型:思潮、战略与自生能力》将其理论进一步模型化。

(53) 这是林毅夫教授出任世界银行高级副行长兼首席经济学家一周年的一个内部研讨会。

(54) 迈克尔•斯宾塞(Michael A. Spence)称:“《新结构经济学》是一部真正重要且富有雄心的作品,……将成为全球学者和政府制定者的重要参考,在发展中国家如此,在发达国家中也将得到越来越多的重视。”约瑟夫•斯蒂格利茨(Joseph E. Stiglitz)称:“世界银行一直致力于实现一个没有贫困的世界。在这部杰出的著作中,其首席经济学家林毅夫,勾画了一个让这个梦想成为现实的经济路线图,……林毅夫教授的观点已经激起了讨论和争辩,这本书的贡献将确保他的观点在发展政策的反思中继续成为焦点。”

(55) 乔治•阿克尔洛夫(George A. Akerlof)称:“在这部著作中,林毅夫教授将他研究东亚起飞中获得的智慧,与250年来的经济理论编织在一起。他为我们提供了一个视角:在全球范围内终结贫困是可能的。不会再有别的经济学家能写出比这更优秀、更重要的作品了。”罗伯特•福格尔(Robert W. Fogel)则称:“《繁荣的求索》是一部重要的著作。全书写作上充满热情且条理清晰,折射出作者对全球经济议题的深刻理解。同时还提出了务实的解决方案。”托马斯•谢林(Thomas C. Schelling)称:“这确实是一部令人振奋的作品,……林毅夫教授提出了一个令我信服的新结构经济学。”

(56) 参见王勇:《新结构经济学中的“有为政府”》,《经济资料译丛》,2016年第2期。

(57) 参见林毅夫:《我在经济学研究道路上的上下求索》,《经济学(季刊)》,2018年第2期;林毅夫:《林毅夫谈流动性陷阱:推低利率政策只会刺激资产泡》,资料来源于http://www.chinareform.org.cn/Economy/Macro/Practice/201608/t20160820_254161.htm,2016-08-19。

(58) 该论坛是集调查诊断、理论研究、案例研究、数据库建设、政策咨询、政策培训、政策讨论、人才培养以及促进跨国跨地区交流合作于一体的国家高端智库旗舰平台。

(59) 迄今,已经发布的《吉林省经济结构转型升级研究报告(征求意见稿)》《中山市转型升级案例研究》《西藏特色产业发展调查报告(征求意见稿)》和《河间案例》等一系列智库报告都具有一定的影响力。

(60) 目前,清华大学、西藏大学、中南财经政法大学、云南财经大学、吉林大学、宁波诺丁汉大学等高校已建立新结构经济学研究分中心。此外,还有近十所大学在积极筹备建立新结构经济学分中心。

(61) 杨小凯所谓的“后发劣势”不是指发展中国家所拥有制度的落后性或扭曲性,而是指发展中国家不先学习先进的制度,而先去利用与发达国家技术差距的“后发优势”发展经济,延后制度学习。他将此种情形称为“后发劣势”,因为他认为,如果不先进行制度变革,将导致国家机会主义,经济的最终崩溃也就不可避免。

(62) 王勇(2015)构建了一个内生制度改革的动态增长模型刻画“休克疗法”与渐进式改革孰优孰劣的条件,并首次严格模型化了中国渐进式改革的倒逼机制。

(63) 对此,Sachs等(2003)认为英美的共和宪政是最好的体制。他们认为日本在20世纪90年代出现金融危机就是没有先进行共和宪政改革的后果。但是,美国在2008年也爆发了金融危机。同时,世界上许多国家没有实行英美式的宪政体制,而在发展水平、社会公平、政府清廉等方面同样出色。并且,斯密在《国富论》中记载了英国18世纪触目惊心的腐败现象,哈佛大学Glaeser和Saks(2006)的研究也发现19世纪末20世纪初美国的腐败普遍化程度不比当今中国的低。这些事实证明,杨小凯认为英美式共和宪政是最优制度安排的看法是理想化的,而在现实中是站不住脚的。

(64) 在《中国的奇迹:发展战略与经济改革》和《解读中国经济》等著作中,林毅夫教授分析、预测到,由于中国推行了双轨渐进改革,以压低各种要素价格或市场垄断的方式给予那些违背比较优势、不具有自生能力的资本密集型大型国有企业以保护和补贴,那么就会创造制度租金,就会有腐败、收入分配恶化等问题。这些问题是双轨制改革引起的,解决这些问题的“釜底抽薪”的办法是在条件成熟时深化市场改革,把各种要素扭曲消除掉。虽然苏联、东欧国家进行了“共和宪政”的改革并采用了“休克疗法”,但是,为了避免私有化以后的大型企业破产倒闭造成的大量失业和社会政治不稳,或者,因为这些企业是国防安全和国家现代化所需而不愿让其破产,在“休克疗法”消除了旧的补贴以后,又引进了新的更大、更隐蔽的补贴,结果,寻租、腐败和收入分配不均的现象也就比中国还更严重。因此,腐败、收入分配恶化的问题不在于有没有共和宪政改革,而在于有没有保护补贴所形成的制度租金。

(65) 参见林毅夫:《我到底和杨小凯、张维迎在争论什么》,资料来源于http://www.rmlt.com.cn/2014/1022/332723.shtml,2014-10-22。

(66) 1995年6月6日,在北京大学中国经济研究中心,林毅夫与张维迎就国有企业改革问题展开了一场激烈的辩论,被外界称为“北京大学交火事件”。

(67) 林毅夫教授主张对于大型国有企业的改革,创造公平竞争的环境比简单的私有化更重要,但是这并不是主张把所有大型企业都国有化。从实践来讲,中国则在“抓大放小”的思路下,中小型国有企业基本上都已经私有化,大型国有企业没有进行大规模的私有化,而是按照现代公司治理的思路进行了改革,建立了董事会、监事会,有不少还成为上市公司。并且,由于30多年的快速发展,资本迅速积累,许多原来不符合比较优势的大型装备、汽车等产业在中国已经符合比较优势,在国内外市场有了竞争优势。

(68) 从“垂直结构”的角度,王勇(2017)指出了当前中国的国有企业主要集中在上游产业并且垄断,而下游产业以民营企业为主而且接近完全竞争。如果单纯将上游国企私有化而不改变其行政垄断,则无法实质性推进整体经济及绩效的改善。因此,降低上游产业的市场准入壁垒,引入更多市场竞争更为重要。参见王勇:《“垂直结构”下的国有企业改革》,《国际经济评论》,2017年第5期。

(69) 苏联和东欧国家的实践与张维迎的主张一样,除了波兰、白俄罗斯、斯洛文尼亚和乌兹别克斯坦等少数国家外,基本上都按现代企业理论的政策建议,把国有企业都私有化了。但是,结果和改革预期达到的目标正好相反。根据世界银行、欧洲开发银行和其他许多国外学者的实证研究发现,除了在私有化过程中出现许多低价甩卖国有资产造成分配不均和寡头垄断的情形外,大型企业的情形就像20多年前林毅夫教授(在和张维迎争论时)所预测的那样,目前它们从国家拿到的补贴比在国有时期更多而不是更少了,效率是更低了而不是更高了。并且,就经济整体表现而言,在东欧国家中表现最好的波兰以及斯洛文尼亚,以及在“独联体”国家中表现最好的白俄罗斯和乌兹别克斯坦则都是没有实行大规模私有化。

(70) 2016年8月19日,张维迎在第十三届中国汽车营销首脑风暴上发表“企业家精神与中国经济增长方式的转型”主题演讲,提出了“废除任何形式的产业政策”的观点。参见张维迎:《我主张废除任何形式的产业政策》,资料来源于http://news.hexun.com/2016-08-20/185621729.html。

(71) 参见冯彪、周程程:《林毅夫PK张维迎:我们到底需不需要产业政策?》,资料来源于 http://finance.ifeng.com/a/20161111/15000141_0.shtml,2016-11-11。

(72) 相关讨论的细节可以参考林毅夫等:《产业政策:总结、反思与展望》 ,北京大学出版社2018年版。

(73) 后来,王勇和华秀萍于2017年在《经济评论》上发表文章,对此做了详细的澄清与系统阐述。参见王勇、华秀萍:《详论新结构经济学中“有为政府”的内涵−兼对田国强教授批评的回复》,《经济评论》,2017年第3期。

(74) 参见林毅夫:《以理论创新繁荣哲学社会科学》,《新湘评论》,2016年第11期。

(75) 国内有部分学者常常以西方主流经济学理论作为参照系来认识出现在中国的各种社会经济现象,甚至把改革开放以来社会经济中存在的一切问题都归结于没有按照西方主流经济学理论来进行改革。

(76) 在发展问题上也是如此。第二次世界大战以后,发展中国家普遍推行进口替代战略,少数几个经济发展成功的经济体(如日本和一些东亚经济体)推行的则是出口导向战略,但这种发展战略当时被认为是错误的。

(77) 参见林毅夫等:《新结构经济学新在何处:第一届新结构经济学冬令营头脑风暴集》 ,北京大学出版社2016年版。

(78) 最优金融结构理论是林毅夫教授关于比较优势、自生能力和经济发展战略思考的一个自然延伸。适当的经济发展战略需要促进具有比较优势的产业发展和具有自生能力的企业成长。而金融体系及其运行对于资源配置的途径和效率具有极为重要的影响。

(79) 例如,支持投资和消费。

(80) 譬如,国际货币基金组织在2014年的《世界经济展望》中指出,经济下滑是基础设施建设最好的时机。

(81) 2008年全球性的金融危机以后出现的情形即为如此。

(82) 参见朱富强:《如何理解新结构经济学的GIFF框架:内在逻辑、现实应用和方法论意义》,《人文杂志》,2017年第7期。

(83) 在第二次世界大战以后的200多个发展中经济体中,到目前为止,仅有中国台湾和韩国从低收入变成高收入的经济体,中国大陆到2025年可能成为第三个。在1960年的101个中等收入经济体中,到2008年也只有13个变成高收入经济体,其中8个是原本差距就不大的西欧周边的欧洲国家或石油生产国,其余5个是日本和亚洲“四小龙”。

(84) 林毅夫教授早在中学时代就有强烈的报效民族和国家的愿望,后来从事经济学研究也是为了探索中国富强之路。林毅夫教授曾多次说过,只要中国坚持改革开放,完全可能在不久的将来再度成为世界上最强大的国家,这样的话,中国“将成为世界上唯一的一个经历了由盛到衰,再由衰到盛的大国”。拳拳赤子之心跃然纸上。其实,细心的人们从林毅夫教授一系列著作和演讲中都可以感受到其始终如一的报国之情。

| [1] | 陈昕. 林毅夫与他的发展经济学理论[J]. 读书, 2015(1): 120–129. |

| [2] | 冯彪, 周程程. 林毅夫PK张维迎: 我们到底需不需要产业政策? [EB/OL]. http://finance.ifeng.com/a/20161111/15000141_0.shtml, 2016-11-11. |

| [3] | 付才辉. 构建我国自主创新的新结构经济学学科体系——综述、架构与展望[J]. 制度经济学研究, 2015(4): 1–80. |

| [4] | 林毅夫. 社会主义有计划的商品经济中社会劳动按比例分配规律的表现形式[D]. 北京: 北京大学, 1982. |

| [5] | 林毅夫. 论正常利息与价值规律在金融市场上的作用[J]. 金融研究, 1984(11): 30–34. |

| [6] | 林毅夫. 论外向型经济发展战略[J]. 经济社会体制比较, 1988a(4): 24–30. |

| [7] | 林毅夫. 外向型战略的最佳选择: 发展劳动密集型制造业[J]. 改革, 1988b(3): 69–73. |

| [8] | 林毅夫. 论制度和制度变迁[J]. 中国: 改革与发展, 1988c(4): 8–11. |

| [9] | 林毅夫. 制度、技术与中国农业发展[M]. 上海: 上海人民出版社, 1992. |

| [10] | 林毅夫. 关于制度变迁的经济学理论: 诱致性变迁与强制性变迁[A]. [美]罗纳德•科斯等. 财产权利与制度变迁: 产权学派与新制度学派译文集[C]. 刘守英等译. 上海: 上海人民出版社, 1994. |

| [11] | 林毅夫. 本土化、规范化、国际化——庆祝《经济研究》创刊40周年[J]. 经济研究, 1995(10): 13–17. |

| [12] | 林毅夫. 经济学研究方法与中国经济学科发展[J]. 经济研究, 2001(4): 74–81. DOI:10.3969/j.issn.1002-9605.2001.04.032 |

| [13] | 林毅夫. 发展战略、自生能力和经济收敛[J]. 经济学(季刊), 2002a(1): 269–300. |

| [14] | 林毅夫. 自生能力、经济转型与新古典经济学的反思[J]. 经济研究, 2002b(12): 15–24. |

| [15] | 林毅夫.与林老师对话: 论经济学方法[M].北京: 北京大学出版社, 2005. |

| [16] | 林毅夫. 潮涌现象与发展中国家宏观经济理论的重新构建[J]. 经济研究, 2007a(1): 126–131. |

| [17] | 林毅夫. 李约瑟之谜、韦伯疑问和中国的奇迹——自宋以来的长期经济发展[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2007b(4): 5–22. |

| [18] | 林毅夫.本体与常无: 经济学方法论对话[M].北京: 北京大学出版社, 2012. |

| [19] | 林毅夫.繁荣的求索: 发展中经济如何崛起[M].北京: 北京大学出版社, 2012. |

| [20] | 林毅夫.新结构经济学: 反思经济发展与政策的理论框架[M].北京: 北京大学出版社, 2012. |

| [21] | 林毅夫. 中国的奇迹: 发展战略与经济改革[M]. 上海: 格致出版社, 上海三联书店, 上海人民出版社, 2014a. |

| [22] | 林毅夫. 我到底和杨小凯、张维迎在争论什么[EB/OL]. http://www.rmlt.com.cn/2014/1022/332723.shtml, 2014b-10-22. |

| [23] | 林毅夫. 我和张维迎相反, 认为绝大多数政策是正确的[EB/OL]. http://finance.sina.com.cn/leadership/msypl/20140813/173120001205.shtml, 2014c-08-13. |

| [24] | 林毅夫. 谈流动性陷阱: 推低利率政策只会刺激资产泡沫[EB/OL]. http://www.chinareform.org.cn/Economy/Macro/Practice/201608/t20160820_254161.htm, 2016a-08-19. |

| [25] | 林毅夫. 我和张维迎在争论什么[EB/OL]. http://www.sohu.com/a/115046686_477872, 2016b-09-25. |

| [26] | 林毅夫. 以理论创新繁荣哲学社会科学[J]. 新湘评论, 2016c(11): 14. |

| [27] | 林毅夫. 论有为政府和有限政府——答田国强教授[EB/OL]. https://wallstreetcn.com/articles/272093, 2016d-11-08. |

| [28] | 林毅夫. 我在经济学研究道路上的上下求索[J]. 经济学(季刊), 2018(2): 729–752. |

| [29] | 林毅夫, 蔡昉, 李周. 中国的奇迹: 发展战略与经济改革[M]. 上海: 上海人民出版社, 1994. |

| [30] | 林毅夫, 蔡昉, 李周. 充分信息与国有企业改革[M]. 上海: 上海人民出版社, 1997. |

| [31] | 林毅夫, 付才辉. 世界经济结构转型升级报告: 新结构经济学之路[M]. 北京: 北京大学出版社, 2017. |

| [32] | 林毅夫, 付才辉, 陈曦. 新结构经济学案例汇编第一辑: 方法与应用[M]. 北京: 北京大学出版社, 2017. |

| [33] | 林毅夫, 付才辉, 王勇. 新结构经济学新在何处: 第一届新结构经济学冬令营头脑风暴集[M]. 北京: 北京大学出版社, 2016. |

| [34] | 林毅夫, 塞勒斯汀•孟加[喀麦隆]. 战胜命运: 跨越贫困陷阱 创造经济奇迹[M]. 北京: 北京大学出版社, 2017. |

| [35] | 林毅夫, 沈明高, 周皓. 中国农业科研优先序 [M]. 北京: 中国农业出版社, 1996. |

| [36] | 林毅夫, 孙希芳, 姜烨. 经济发展中的最优金融结构理论初探[J]. 经济研究, 2009(8): 4–17. |

| [37] | 林毅夫, 王燕. 超越发展援助: 在一个多极世界中重构发展合作新理念[M]. 北京: 北京大学出版社, 2016. |

| [38] | 林毅夫, 巫和懋, 邢亦青. " 潮涌现象”与产能过剩的形成机制[J]. 经济研究, 2010(10): 4–19. |

| [39] | 林毅夫, 张军, 王勇, 等.产业政策: 总结、反思与展望[M]. 北京: 北京大学出版社, 2018. |

| [40] | [德]马克斯•韦伯.儒教中国政治与中国资本主义萌芽: 城市和行会[A] [德]马克斯•韦伯. 韦伯文集: 文明的历史脚步[C]. 黄宪起, 张晓琳译. 上海: 上海三联书店, 1997. |

| [41] | |

| [42] | 田国强.再论有限政府和有为政府[EB/OL]. http://money.163.com/16/1107/20/C59UVKTB002580S6.html, 2016-11-07. |

| [43] | 王勇. " 新结构经济学”的新见解[J]. 经济资料译丛, 2013(2): 99–106. |

| [44] | 王勇. 新结构经济学中的" 有为政府”[J]. 经济资料译丛, 2016(2): 1–4. |

| [45] | 王勇. 论有效市场与有为政府: 新结构经济学视角下的产业政策[J]. 学习与探索, 2017a(4): 98–104. |

| [46] | 王勇. 新结构经济学思与辩[M]. 北京: 北京大学出版社, 2017b. |

| [47] | 王勇. 产业动态、国际贸易与经济增长[J]. 经济学(季刊), 2018(2): 753–780. |

| [48] | 王勇, 华秀萍. 详论新结构经济学中" 有为政府”的内涵——兼对田国强教授批评的回复[J]. 经济评论, 2017(3): 17–30. |

| [49] | 王勇, 沈仲凯. 禀赋结构、收入不平等与产业升级[J]. 经济学(季刊), 2018(2): 801–824. |

| [50] | 张维迎. 从现代企业理论看中国国有企业的改革[J]. 改革与战略, 1994(6): 18–20. |

| [51] | 张维迎. 应废除一切形式的产业政策[EB/OL]. http://www.sohu.com/a/112035016_465373, 2016-08-25. |

| [52] | 朱富强. 如何理解新结构经济学的GIFF框架: 内在逻辑、现实应用和方法论意义[J]. 人文杂志, 2017(7): 28–38. DOI:10.3969/j.issn.0447-662X.2017.07.006 |

| [53] | Demirgüç-Kunt A, Feyen E, Levine R. Optimal financial structures and development: The evolving importance of banks and markets[R]. World Bank Working Paper, 2011. |

| [54] | Demirgüç-Kunt A, Levine R. Financial structure and economic growth: A cross-country comparison of banks, markets, and development[M]. Cambridge: The MIT Press, 2001. |

| [55] | Domar E D. The soviet collective farm as a producer cooperative[J]. The American Economic Review, 1966, 56: 734–757. |

| [56] | Easterly W. The lost decades: Developing countries’ stagnation in spite of policy reform 1980-1998[J]. Journal of Economic Growth, 2001, 6: 135–57. DOI:10.1023/A:1011378507540 |

| [57] | Glaeser E L, Saks R E. Corruption in America[J]. Journal of Public Economics, 2006, 90(6-7): 1053–1072. DOI:10.1016/j.jpubeco.2005.08.007 |

| [58] | Hayami Y, Ruttan V.Agricultural development: An international perspective[M].Baltimore, M.D.: Johns Hopkins University Press, 1985. |

| [59] | Ju J D, Lin J Y, Wang Y. Marshallian externality, industrial upgrading, and industrial policies[R]. Policy Research Working Paper Series No. 5796, 2011. |

| [60] | Ju J D, Lin J Y, Wang Y. Endowment structures, industrial dynamics, and economic growth[J]. Journal of Monetary Economics, 2015, 76: 244–263. DOI:10.1016/j.jmoneco.2015.09.006 |

| [61] | Kornai J. The Soft Budget Constraint[J]. Kyklos, 1986, 39(1): 3–30. DOI:10.1111/kykl.1986.39.issue-1 |

| [62] | Lin J Y. The household responsibility system reform in China: A peasant’s institutional choice[J]. American Journal of Agricultural Economics, 1987, 69(2): 410–415. DOI:10.2307/1242295 |

| [63] | Lin J Y. The household responsibility system in China’s agricultural reform: A theoretical and empirical study[J]. Economic Development and Cultural Change, 1988, 36(S3): S199–S224. DOI:10.1086/edcc.36.s3.1566543 |

| [64] | Lin J Y. An economic theory of institutional change: Induced and imposed change[J]. Cato Journal, 1989, 9(1): 1–33. |

| [65] | Lin J Y. Collectivization and China’s agricultural crisis in 1959-1961[J]. Journal of Political Economy, 1990a, 98(6): 1228–1252. DOI:10.1086/261732 |

| [66] | Lin J Y. The Relationship between credit and productivity in Chinese agriculture: An application of a microeconomicmodel of disequilibrium[J]. American Journal of Agricultural Economics, 1990b, 72. |

| [67] | Lin J Y. Prohibition of factor market exchanges and technological choice in Chinese agriculture[J]. The Journal of Development Studies, 1991a, 27(4): 1–15. DOI:10.1080/00220389108422210 |

| [68] | Lin J Y. Supervision, peer pressure, and incentives in a labor-managed firm[J]. China Economic Review, 1991b, 2(2): 215–229. DOI:10.1016/1043-951X(91)90005-S |

| [69] | Lin J Y. Public research resource allocation in Chinese agriculture: A test of induced technological innovation hypotheses[J]. Economic Development and Cultural Change, 1991c, 40(1): 55–74. DOI:10.1086/451924 |

| [70] | Lin J Y. Education and innovation adoption in agriculture: Evidence from hybrid rice in China[J]. American Journal of Agricultural Economics, 1991d, 73: 713–24. DOI:10.2307/1242823 |

| [71] | Lin J Y. The household responsibility system reform and the adoption of hybrid rice in China[J]. Journal of Development Economics, 1991e, 36: 353–72. DOI:10.1016/0304-3878(91)90041-S |

| [72] | Lin J Y. Rural reforms and agricultural growth in China[J]. The American Economic Review, 1992a, 82(1): 34–51. |

| [73] | Lin J Y.Hybrid rice innovation in China: A study of market-demand induced innovation in a centrally-planned economy[M].Review of Economics and Statistics, 1992b, 74: 14—20. |

| [74] | Lin J Y. Exit rights, exit costs, and shirking in the theory of cooperative team: A reply[J]. Journal of Comparative Economics, 1993, 17(6): 504–520. |

| [75] | Lin J Y. The Impacts of hybrid rice on input demand and productivity: An econometric analysis[J]. Agricultural Economics, 1994, 10: 153–64. DOI:10.1016/0169-5150(94)90004-3 |

| [76] | Lin J Y. The needham puzzle: Why the industrial revolution did not originate in China[J]. Economic Development and Cultural Change, 1995a, 43(2): 269–292. DOI:10.1086/452150 |

| [77] | Lin J Y. Endowments, technology, and factor markets: A natural experiment of induced institutional innovation from China’s rural reform[J]. American Journal of Agricultural Economics, 1995b, 77(2): 231–242. DOI:10.2307/1243533 |

| [78] | Lin J Y. Current issues in China’s rural areas[J]. Oxford Review of Economic Policy, 1996, 11(4): 85–96. |

| [79] | Lin J Y. On the causes of China’s agricultural crisis and the great leap famine[J]. China Economic Review, 1998, 9(2): 125–40. DOI:10.1016/S1043-951X(99)80010-8 |

| [80] | Lin J Y. Technological change and agricultural household income distribution: Theory and evidence from China[J]. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 1999, 43(2): 179–194. DOI:10.1111/ajar.1999.43.issue-2 |

| [81] | Lin J Y. Challenges established models of U of C economists at D. gale Johnson lecture[R]. Chicago Maroon News, 2001. |

| [82] | Lin J Y. Development strategy, viability, and economic convergence[J]. Economic Development and Cultural Change, 2003, 51(2): 277–308. DOI:10.1086/367535 |

| [83] | Lin J Y. The Needham puzzle, the Weber Question, and China’s miracle: Long-term performance since the Sung dynasty[J]. China Economic Journal, 2008, 1(1): 63–95. DOI:10.1080/17538960701565053 |

| [84] | Lin J Y. Economic development and transition: Thought, strategy, and viability[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2009a. |

| [85] | Lin J Y. Beyond Keynesianism: The necessity of a globally coordinated solution[J]. Harvard International Review, 2009b, 31(2): 14–17. |

| [86] | Lin J Y. New structural economics: A framework for rethinking development[J]. World Bank Research Observer, 2011, 26(2): 193–221. DOI:10.1093/wbro/lkr007 |

| [87] | Lin J Y. The quest for prosperity: How developing economies can take off[M]. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2012a. |

| [88] | Lin J Y. Demystifying the Chinese economy[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2012b. |

| [89] | Lin J Y. The Washington consensus revisited: A new structural economics perspective[J]. Journal of Economic Policy Reform, 2015, 18(2): 96–113. DOI:10.1080/17487870.2014.936439 |

| [90] | Lin J Y, Cai F, Li Z. Competition, policy burdens, and state-owned enterprise reform[J]. The American Economic Review, 1998, 88(2): 422–427. |

| [91] | Lin J Y, Doemeland D. Beyond Keynesianism: Global infrastructure investments in times of crisis[J]. Journal of International Commerce, Economics and Policy, 2012, 3(3): 1250015. DOI:10.1142/S1793993312500159 |

| [92] | Lin J Y, Feder G, Lau L, Luo X. Agricultural credit and farm performance in China[J]. Journal of Comparative Economics, 1989, 13: 508–26. DOI:10.1016/0147-5967(89)90024-3 |

| [93] | Lin J Y, Feder G, Lau L, Luo X.The determinants of farm investment and residential construction in post-reform China[M].Economic Development and Cultural Change, 1992, 41: 1—26. |

| [94] | Lin J Y, Hartley K. Industrial policy, comparative advantage and Lucas paradox[R]. Working Paper, 2014. |

| [95] | Lin J Y, Kung K-S. The causes of China’s great leap famine, 1959-1961[J]. Economic Development and Cultural Change, 2003, 52(1): 51–74. DOI:10.1086/380584 |

| [96] | Lin J Y, Li Z Y. Policy burden, privatization and soft budget constraint[J]. Journal of Comparative Economics, 2008, 36: 90–102. DOI:10.1016/j.jce.2007.11.001 |

| [97] | Lin J Y, Monga C. Growth identification and facilitation: The role of state in the process of dynamic growth[J]. Development Policy Review, 2011, 29(3): 264–290. |

| [98] | Lin J Y, Monga C. Rejoinder[J]. Development Policy Review, 2011, 29(3): 304–309. |

| [99] | Lin J Y, Nowak A Z. New structural economics for less advanced countries[M]. Poland: University of Warsaw Faculty of Management Press, 2017. |

| [100] | Lin J Y, Nugent J B. Institutions and economic development[J]. Handbook of Development Economics, 1995, 3: 2301–2370. DOI:10.1016/S1573-4471(05)80010-5 |

| [101] | Lin J Y, Sun X F, Jiang Y. Endowment, industrial structure, and appropriate financial structure: A new structural economics perspective[J]. Journal of Economic Policy Reform, 2013, 16(2): 1–14. |

| [102] | Lin J Y, Tan G F. Policy burdens, accountability, and the soft budget constraint[J]. The American Economic Review, 1999, 89(2): 426–431. DOI:10.1257/aer.89.2.426 |

| [103] | Lin J Y, Wang Y. Going beyond aid: Development cooperation for structural transformation[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. |

| [104] | Lin J Y, Wang Y. Remodeling structural change[A]. Oxford handbook of structural transformation[M]. Oxford: Oxford University Press, 2017. |

| [105] | Lin J Y, Wen G J. China’s regional grain self-sufficiency policy and its effect on land productivity[J]. Journal of Comparative Economics, 1995, 21: 187–206. DOI:10.1006/jcec.1994.0003 |

| [106] | Lin J Y, Yang D T. Food availability, entitlements and the Chinese famine of 1959-61[J]. Economic Journal, 2000, 110(460): 136–158. DOI:10.1111/ecoj.2000.110.issue-460 |

| [107] | Lin J Y, Zhang P F. Is money really neutral? [R]. Working Paper, 2011. |

| [108] | Lucas R. Why doesn’t capital flow from rich to poor countries?[J]. The American Economic Review, 1990, 80(2): 92–96. |

| [109] | Needham J.The grand titration: Science and society in east and west[M].London: Allen & Unwin, 1969. |

| [110] | Ostry J D, Loungani P, Fuerceri D. Neoliberalism: Oversold?[J]. Development and Finance, 2016, 53(2): 38–41. |

| [111] | Sen A K. Peasants and dualism with or without surplus labor[J]. Journal of Political Economy, 1966, 74(5): 425–450. DOI:10.1086/259198 |

| [112] | Stiglitz J E, Lin J Y. Industrial policy revolution I: The role of government beyond ideology[M]. Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, 2013. |

| [113] | Stiglitz J E, Lin J Y, Patel J. Industrial policy revolution II: Africa in the twenty-first century[M]. Hampshire, UK: Palgrave Macmillan, 2013. |

| [114] | Ward B. The firm in Illyria: Market syndicalism[J]. The American Economic Review, 1958, 48(4): 566–589. |

2018, Vol. 44

2018, Vol. 44