文章信息

| 财经研究 2018年44卷第8期 |

- 刘丰, 胡春龙,

- Liu Feng, Hu Chunlong.

- 育龄延迟、教育回报率极化与生育配套政策

- Motherhood delay, polarized return of education and fertility supporting policies

- 财经研究, 2018, 44(8): 31-45

- Journal of Finance and Economics, 2018, 44(8): 31-45.

-

文章历史

- 收稿日期:2017-12-17

2018第44卷第8期

2. 上海财经大学 经济学院,上海 200433

2. School of Economics,Shanghai University of Finance and Economics,Shanghai 200433,China

一、引 言

在人口老龄化的同时,中国女性首胎育龄亦节节攀升,这不利于全面二孩政策的落地。六普调查结果显示我国女性平均生育年龄为29.13岁,这比2000年推迟了2.82岁。①时至今日的“育龄延迟”与过去国家一直鼓励倡导的“晚育”不可同日而语:过去国家倡导的“晚育”是建立在优生基础上的年龄区间,因而是适度的;当前的“育龄延迟”已跨越原有的界线,而且所处的人口环境也已经发生了变化(如高龄产妇群体在日益扩大)。育龄延迟(特别是首胎育龄在30岁以上)不仅会增加高龄育儿和“老人孩子双重照料”的风险和成本,而且还会降低女性的生育行为和多胎生育意愿,从而降低了潜在的生育水平。一般而言,高学历女性抚育的子女具有更高的素质,然而她们占据了高龄初育女性的主体。显然,这一群体多胎生育意愿的下降与国家提高生育率和人口素质的初衷背道而驰。

育龄延迟与收入水平密切相关,而且已有研究指出育龄延迟能提高收入水平(Miller,2011)。这一育龄延迟的工资溢价主要源于教育水平的提高,即育龄延迟提高了女性的教育回报率(Buckles,2008)。然而令人困惑的是,女性内部不同学历间的收入差异却伴随育龄的延迟而变得更大。已有文献指出这是由于不同学历女性受到的差异化歧视导致的(刘泽云,2008;黄志岭和姚先国,2009),然而这种差异化歧视的动因尚有待进一步研究。事实上,现有研究已经给出了线索并且指向了生育。国内外大部分研究往往着重强调育龄延迟收入效应或教育回报率差异的一方面,较少同时考察这两个方面。因此,文章拟从育龄延迟与教育回报率入手,提出育龄延迟导致教育回报率极化的研究假说,并利用2008年和2013年“中国居民收入调查数据”(CHIPS),采用多种计量工具实证检验这种作用效应。研究结论表明,育龄延迟对教育回报率具有极化效应,提高了高学历女性的教育回报,而降低了低学历女性的教育回报。这种极化效应源于学历造成工种选择的不同。

文章的可能贡献主要体现在三个方面:第一,文章从初育年龄的角度分析了女性内部教育回报的差异性,这不仅细化了女性歧视的内容,而且为理解教育回报的差异性提供了新的视角。第二,为了保证结论的可靠性,文章对研究假说进行了多维度的稳健性检验,这其中包括控制变量、遗漏变量、测量误差与样本自选择等问题。第三,文章指出了教育回报育龄方面的差异,为不同女性学历群体间制定差异化目标的生育配套政策提供了经验研究上的支持。对低学历和高学历的女性群体,政策制定的目标方向应分别集中于解决“想生而没能力生”的被动育龄延迟和“有能力生而不生”的主动育龄延迟上,即政策制定需分学历群体,对症下药。

二、研究假说提出与理论分析

(一)相关文献述评与研究假说。生育延迟产生的工资溢价或收入增加是女性推迟育龄的重要影响因素,现有研究对育龄延迟收入效应机制的研究可以分为四类。第一类着重强调教育、工作时间和任职期等人力资本投资的作用。这类文献认为育龄延迟的女性具有更高的人力资本水平,因而收入水平更高(Blackburn等,1993;Taniguchi,1999;Erosa等,2002)。第二类解释育龄延迟收入效应的是贝克尔努力假说。该假说假定所有女性花费在各种活动的努力程度的总和是相同的。由于已育女性需要花费更多的精力在家庭和抚养子女身上,使得花费在工作上的努力程度减少,导致工作效率和工资水平的下降(Becker,1985)。第三类文献从工作灵活自由程度来进行解释。研究认为工作的灵活自由程度与工资间存在替代效应,高工资能吸引女性参与工作灵活程度较低的就业岗位,而已育女性则为了抚养子女和照顾家庭也乐意接受灵活自由型工作相对低的工资水平(Budig和England,2001)。第四类解释收入效应的是女性工作效率。一方面是已育女性的实际工作效率可能比未育女性低。这是因为已生育女性在人力资本方面的积累减少了,且将更多的精力用于抚养子女;另一方面是来自雇主自身的主观偏见。即使生育并未改变实际的工作效率,女性的就业待遇仍会受到雇主的偏见影响,雇主倾向于认为未生育的女性具有更多的精力和更高的生产效率(Kalist,2008)。

国内外的许多实证研究已证实了上述四类观点。Miller(2011)使用流产相关变量作为工具变量,发现生育年龄每延迟一年,工资率和收入分别增加3%和10%。作者将生育延迟的工资溢价归因于生育造成的职业生涯与工作经历上的差异。对处于职业上升期的女性,谁有能力利用避孕措施来控制生育,并延迟职业中断,谁将获得相对更高的收入。Wilde等(2004)的研究发现生育年龄超过一定时间的拐点后,高技能女性更易获得更高的终生收入。Buckles(2008)对教育、工作经验、技能、高学历、专业性与管理职业等影响因素进行了实证分析,发现教育、工作经验与第一次婚龄最具有解释能力。国内学者贾男等(2013)探讨了生育对女性收入的影响,实证研究表明生育对女性收入在生育当年具有18%的负向效应。

四类机制看似各自发展,实际上均是围绕教育这一核心要素展开的。女性随着受教育水平的提高,人力资本得到不断地积累,进而导致工作努力的边际收益增加,女性倾向于推迟生育年龄。此外,学历水平的提高会造成女性选择不同类型的工作。学历水平越高,女性对工种的选择要求变高,越注重事业的发展和工作的稳定性,因而工作的灵活性会相对下降。女性为了在事业上获得成功和追求更优厚待遇,会延迟职业中断。除此之外,许多研究表明女性教育水平的提高,不仅可以增强自身抵抗歧视的能力,还可以通过学历减少来自雇主的歧视(刘泽云,2008;黄志岭和姚先国,2009)。

基于上述分析可以发现,四类机制均在一定程度上表明育龄延迟提高了教育回报率。但是,现有研究着重强调了高学历在育龄延迟中所扮演的作用,而忽视了低学历女性群体。事实上,育龄延迟并不是高学历女性群体所特有的现象。文章通过对2008年和2013年“中国居民收入调查数据”(CHIPS)进行分析发现,在低学历女性群体中同样存在育龄延迟的现象。显然,基于现有的研究尚不足以判断上述研究结论是否对低学历女性群体具有普适性。甚至可能预见的是,育龄延迟对低学历女性群体的收入将产生与高学历群体截然相反的效应。出于制定生育配套政策的现实需求,同样也是对现有文献的理论补充,有必要厘清育龄延迟对不同学历水平教育回报率的影响作用,这正是本文的研究目的。

综上所述,文章提出以下研究假说:育龄延迟对高、低学历群体女性的收入分别产生正向和负向的效应,即育龄延迟对教育回报率存在极化效应。文章对该研究假说的解释是育龄延迟对教育回报率的极化源于学历造成女性工种选择的不同。高学历女性集中于脑力劳动、固定类及体制内的工作,而低学历女性集中于体力劳动、稳定性差及体制外的工作,前者维持育龄延迟的难度低于后者。

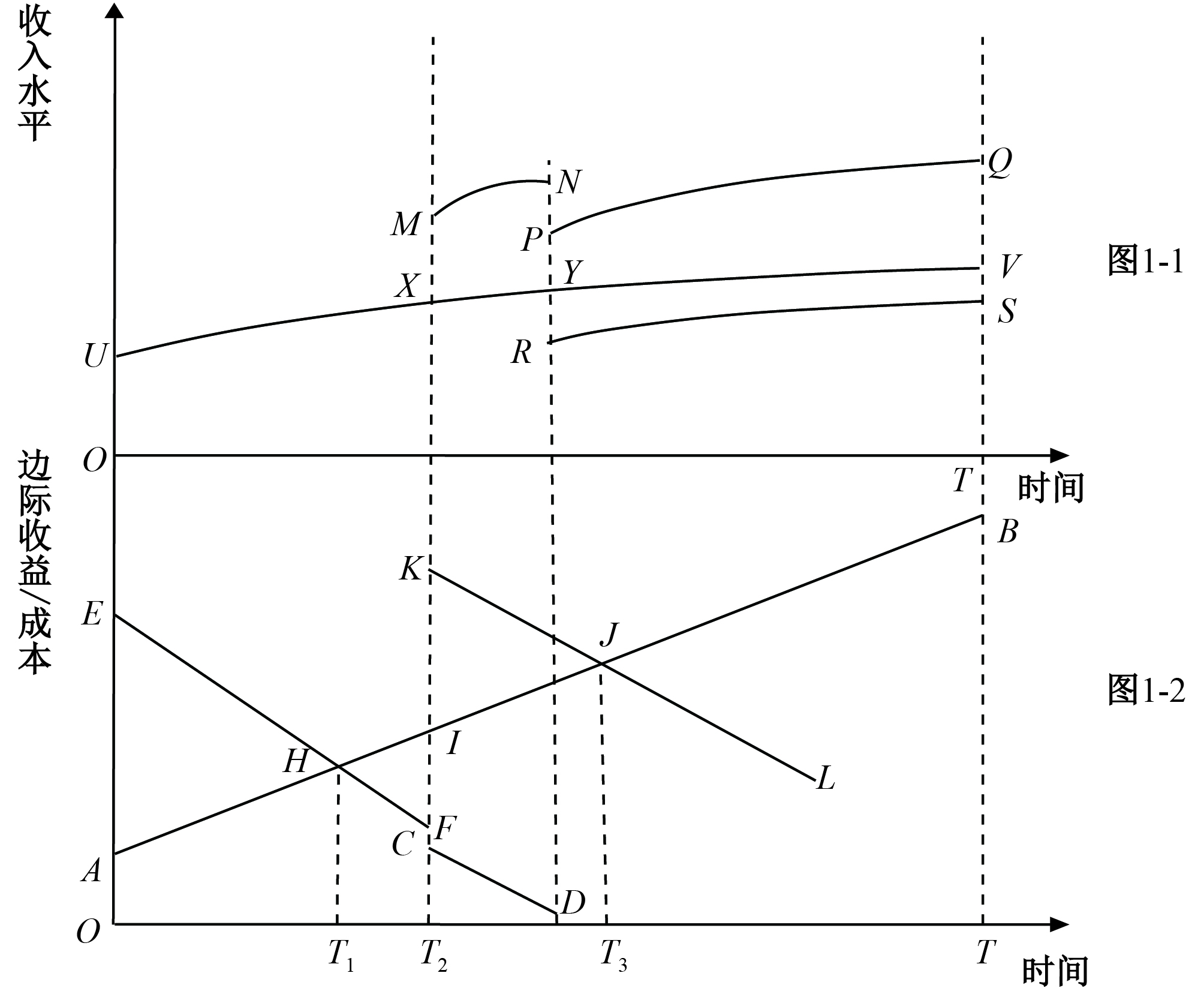

(二)教育回报率极化的理论分析。文章认为,育龄延迟对教育回报率产生极化效应的作用机制是:不同学历女性群体在工作稳定性和职业晋升难易程度方面存在差异,高学历女性的工作稳定性更高,更易获得技术职称或干部职务,育龄延迟提高了工作稳定性强或职业晋升易的女性的收入水平,降低了工作稳定性弱或职业晋升难的女性的收入水平。这一机制可以通过收益-成本的视角进行分析。假定存在高学历与低学历两类女性,且具有相同的存活期T,并一直工作。女性从工作开始起,存在一个事业奋斗期(图1-1中的OT2)。尽管高、低学历群体间本身存在收入的差距,但文章为了简化分析,将不受育龄行为影响部分的差异忽略,即高、低学历女性群体在奋斗期内的收入相同(图1-1中的UX)。与已有研究相同,文章假定生育孩子具有随年龄递减的边际收益曲线和随年龄递增的边际成本曲线(Becker,1985)。正如图1-2所示,EF曲线与AB曲线分别表示生育孩子的边际收益曲线与边际成本曲线。根据边际收益等于边际成本的条件,可以得到T1时刻对应的H点是一个最优育龄。由于T1时刻在女性的奋斗期内,已育女性需要花费更多精力在子女抚育上,减少了女性事业奋斗的努力程度,使得在奋斗期结束无法获得涨薪(这可能源于职业的晋升、职称的获得、绩效的上升等等)。

|

| 图 1 育龄延迟与教育回报率间的关系 |

反之,如果女性在奋斗期内不生育,推迟生育年龄至奋斗期结束后,那么女性在奋斗期结束时获得工资水平的上涨(图1-1中的XY上涨至MN)。文章假定高、低学历群体维护涨薪成果的难易程度不同,生育对高学历女性涨薪成果的影响较低,而对低学历女性涨薪成果的影响较高,即在奋斗期结束后的生育,使得高学历女性的工资水平下降幅度低(图1-1中N点下移至P点),而使得低学历女性的工资水平下降幅度高(图1-1中的N点下移至R点)。这一假定与已有多数研究结果相一致Wilde等(2004)以及Buckles(2008)等。对奋斗期结束后生育的女性,高学历女性的终生性收入为OUXMNPQT面积,低学历女性的终生性收入为OUXMNRST面积。与奋斗期内生育的终生性收入OUVT面积相比,奋斗期结束后生育的高学历女性获得了更高水平的终生性收入,而奋斗期结束后生育的低学历女性的终生性水平下降了。这会导致孩子的边际收益曲线分别从EF曲线移至KL曲线与CD曲线。由于事业奋斗期后生育会产生收入的变动,因此,孩子的边际收益曲线将被奋斗期结束时刻分为两段,高学历女性与低学历女性生育孩子的边际收益曲线分别为EFKL曲线与EFCD曲线。

根据边际收益等于边际成本的原则,高学历女性的最优生育年龄具有两个局部均衡点,如图1-2的H点和J点,即奋斗期内和奋斗期外均存在着一个均衡点。对维护涨薪成果难度较低的高学历女性,她们在J点的收益与H点的收益之差为三角形KJI与三角形HFI间的差额,且为正。这表明,对易维护涨薪成果的高学历女性,她们会选择事业的奋斗,并主动延迟育龄,扩大婚育间隔,从而带来收入的增加。而对高维护成本的低学历女性,最优的生育行为应该是选择奋斗期内完成生育,因为均衡点仍在H点。若在T1时期,女性无法承担起生育的成本。此时,女性会被动地延迟生育年龄,并扩大婚育间隔。这将导致女性的福利水平下降。

综上分析可知,女性延迟生育年龄存在两种原因,分别对应两种结果。对工作稳定性高、获取职称或干部难度低的高学历女性,她们是主动扩大婚育间隔,并获得收入的提高;对工作稳定性低、获取职称或干部难度高的低学历女性,她们是被动扩大婚育间隔,且会使收入水平下降。这表明女性生育年龄的延迟在高、低学历群体间存在收入分化效应,即育龄延迟与高、低学历的交叉项的偏回归系数符号相反。为何高、低学历群体女性维护涨薪成果的难度不同呢?文章认为,与低学历女性群体相比,高学历女性的工作稳定性更强,且职业晋升空间更大。高学历女性群体具有更高的固定合同与长期合同比例,且技术职称与领导职务的比例也更高。因此,育龄延迟对高、低学历群体女性的收入产生相反的影响作用。

三、实证研究设计与数据说明

(一)实证模型的设定。在分析育龄延迟对教育回报率的影响时,在传统的明瑟工资方程中直接加入育龄延迟虚拟变量与教育年限间的交叉项并进行OLS估计是较为简易可行的方法。已有研究表明:尽管OLS估计会出现遗漏变量、测量误差和个体异质性等问题,但其得出的定性结论通常是可靠的。②为了保证结论的稳健性,文章对OLS估计中存在的上述问题亦进行了相应的处理。此外,初育年龄是否延迟并不是一个随机选择的行为,而是家庭自我选择的结果,故OLS估计还存在选择性偏误问题。因此,文章针对研究假说将实证研究分为两部分:一是运用明瑟工资方程研究育龄延迟对教育回报率的影响;二是基于变量替代法、工具变量法与处理效应模型等方法对第一部分得出的实证结果进行稳健性检验。具体如下:

1. 育龄延迟对教育回报率的影响。现有国内外文献对教育收益率的估算主要基于传统的明瑟工资方程及其扩展形式,明瑟工资方程可以表示为:

| $\ln Y = {\alpha _0} + {\beta _0}S + {\alpha _1}E + {\alpha _2}{E^2} + u$ | (1) |

其中:lnY表示小时工资的对数;S表示教育年限;β0为教育的纯收益率,表示在工作年限不变的条件下,每增加1年的教育水平,小时工资平均增加

工资方程(1)假定教育收益率是个常数且与学历等级无关,然而这一假定却与国内外学者的研究结果相违背:Ashenfelter和Rouse(1998)使用美国一个双胞胎数据库进行研究发现,教育收益率随着教育年限的增加而减少;李实和丁赛(2003)等国内学者在模型中加入学历虚拟变量进行研究发现,教育收益率随学历水平的提高而增加。因此,为刻画教育收益率的学历异质性问题,使回归方程更具现实解释力,本文将学历划分为高中及以下学历与高等学历(包括大专、本科与研究生)两类,并引入学历虚拟变量G,若学历属于高等学历,那么学历虚拟变量等于1。在明瑟工资方程中加入学历虚拟变量与教育年限的乘积项。那么工资方程(1)可以进一步地扩展为:

| $\ln Y = {\alpha _0} + {\beta _0}S + {\beta _1}G \cdot S + {\alpha _1}E + {\alpha _2}{E^2} + u$ | (2) |

那么高中及其以下学历的教育收益率为β0,高等学历的教育收益率为β0+β1。文章的目的是分析育龄延迟对教育收益率的影响。为此,在方程(2)的基础上,再加入育龄延迟虚拟变量与各教育变量的乘积项,具体方程形式如下:

| $\ln Y = {\alpha _0} + {\beta _0}S + {\beta _1}G \times S + {\gamma _0}F \times S + {\gamma _1}G \times F \times S + {\alpha _1}E + {\alpha _2}{E^2} + u$ | (3) |

其中:F表示育龄延迟变量。通过下表1来表示不同初育年龄就业人员的教育收益率。

| 首胎育龄在30岁以下 | 首胎育龄在30岁及以上 | |

| 高中及以下学历 |

|

|

| 大专及以上学历 |

|

|

2. 极化效应的稳健性分析。文章从扩展数据深度、遗漏能力变量问题、育龄延迟变量选择问题与自选择偏误问题四个方面对极化效应研究结论的稳健性进行检验。

(1)扩展数据深度。使用CHIP2013以前多年的CHIP数据有助于更加准确地进行描述统计,有利于对问题进行初步考察。此外,数据量增加也有助于实证研究可信度提高。在CHIP的历年数据中,仅CHIP2007、CHIP2008与CHIP2013三年的调查数据中包含育龄相关的数据,且CHIP2007与CHIP2008对城镇住户的调查是连续的,针对同一的住户,因此,对本文研究问题的实际有效增加样本仅是CHIP2007与CHIP2008中的其一。为保证文章利用CHIP2013数据所得研究结论的可信度,文章增加CHIP2008数据,对模型(3)进行了稳健性分析。

(2)遗漏能力因素的处理。对遗漏能力变量问题的处理方式,主要有工具变量方法、能力替代变量方法和双胞胎差分方法。由于双胞胎的生育信息比较难寻找,故本文研究较难使用该方法。Li和Luo(2004)利用兄弟姐妹个数和父母亲的受教育年限作为教育年限的工具变量。此外,工具变量方法不仅能够解决内生性问题,还能克服测量误差的问题。De Brauw和Razelle(2008)选取父母亲的教育水平及兄弟姐妹个数作为能力的替代变量来控制受家庭因素影响所导致的能力差异。尽管研究者对上述变量应作为个人能力的代理变量还是教育的工具变量依然存在争议,但抛开这一争议,文章的目的是用代理变量的方法来检验明瑟方程估计结果的稳健性,探讨在这一处理方式下定性结论是否依然成立。除家庭因素影响孩子的能力外,学校也是影响孩子能力提高的另一方面重要因素。尽管孩子教育的年限相同,但若在学习环境、师资力量和其他因素存在差异时,二者的教育质量将大相径庭。在中国,重点高中、重点大学以及城镇地区相对普通高中、普通大学农村地区拥有更多的优质教育资源。鉴于此,文章利用“是否就读于重点高中”、“是否就读于重点大学”和“高考时是否为城镇户口”这三个变量来控制教育质量及其相关的孩子能力差异问题。

(3)育龄延迟的测度。由于以30岁作为晚育的临界点具有一定的主观性,为确保研究结果的客观性,文章将25岁(平均育龄水平)作为基准,把初育年龄扣除25岁作为育龄延迟变量。通过变换育龄延迟的测度对明瑟方程、扩展明瑟方程、遗漏变量及测量误差问题进行再分析,探讨结论的稳健性。

(4)育龄延迟行为非随机的处理。初育年龄的选择可能不是一个随机行为,而是家庭自我选择的结果。因此,教育回报在育龄方面的差异有可能不是育龄延迟的必然结果,而是由其他因素导致。反事实分析与倾向匹配得分方法可以有效解决这一问题(Rosenbaum和Rubin,1983)。倾向匹配得分方法处理自选择问题的思路是,基于非初育年龄延迟样本集合,为每个育龄延迟样本挑选或构造一个非初育年龄延迟样本,并保证两个样本除在初育年龄行为方面存在差异之外,其他样本特征均相等或近似相等。因此,两个样本的结果变量可以视为同一个体样本的两次不同实验(决定延迟与决定不延迟)结果,其结果变量差值即为初育年龄延迟的净效应。构造得到的非初育年龄延迟样本集合称为初育年龄延迟组的对照组。为实现这一目的,首先,在给定解释变量Z的条件下,估计初育年龄延迟决策方程并计算女性i选择延迟初育年龄的条件概率pi = P(Fi= 1|Zi),称为倾向得分;其次,为每个初育年龄延迟女性匹配一个倾向得分近似的非初育年龄延迟女性,从而构造一对统计意义上的对照组。究其本质,匹配模型创造了一个随机试验环境,使得延迟组和非延迟组可以直接进行比较。结合文献成果及实际可得数据,文章选取以下因素来构建女性初育年龄延迟的logit模型。③其一是女性的受教育水平,女性受教育水平越高,则延迟初育年龄的机率越高。其二是配偶的受教育水平,配偶的学历不仅会影响家庭的收入水平,而且会影响生育的决策行为。其三是夫妻双方的年龄差距,若女性的年龄比配偶的年龄小,则年龄差距越大,女性延迟生育的概率越低,因为配偶及其父母对孩子的渴望越强烈。其四是女性年龄,因为不同年代女性的生育行为存在一定的差异。其五是女性初育时是否工作,工作的女性由于受精力的限制,延迟初育年龄的概率会提高。其六是女性是否在家中排行老大。一般而言,若女性是家中的长女,那么女性的婚龄一般比较早,因为父母存在承担其他子女婚姻的压力。其七是户籍类型。一般而言,农村女性的生育年龄要早于城镇女性,因此,农村女性推迟初育年龄的概率相对较低。此外,还包括是否本地人口、是否中共党员、地区变量和健康变量。

(二)数据说明、样本选择与变量处理。用于文章实证分析的数据来自中国居民收入调查项目(2013)(编号为:CHIP2013)。④本文选取城镇住户已婚已育从事雇员身份的就业女性人员,剔除退休人员、在校学生、失业/待业人员、家务劳动者、在长病假和其他不工作、不上学的样本,共计2 850个样本,包含收入信息。CHIP2013样本调查的就业身份包括雇主、雇员、自营劳动者与家庭帮工四类。本文仅选择雇员的原因是,其他三类就业人员的收入水平不仅取决于他们自身的人力资本水平,还与所拥有的物质资本水平密切相关。

对回归方程中的被解释变量,本文以小时工资的对数表示,并利用价格指数对其作平减。选取就业人员当前主要工作在2013年取得的收入(含各种货币补贴)除以工作月数、月工作天数和日工作小时数,得到小时工资。由于我国省际可能存在一定程度的购买力差异,故有必要利用地区购买力指数对小时工资进行平减。文章利用Brandt和Holz(2006)计算的2000年中国的省际购买力指数,结合国家统计局公布的2001—2013年的省际居民消费价格指数,可以计算出2013年中国的省际购买力指数(假定北京2013年一篮子物品的价格为100),结果见表2。

| 省份 | 指数 | 省份 | 指数 | 省份 | 指数 | 省份 | 指数 | |||

| 北京市 | 100.00 | 上海市 | 100.16 | 湖北省 | 73.69 | 云南省 | 82.75 | |||

| 天津市 | 82.61 | 江苏省 | 75.94 | 湖南省 | 78.82 | 西藏自治区 | 82.87 | |||

| 河北省 | 65.10 | 浙江省 | 73.37 | 广东省 | 88.33 | 陕西省 | 79.00 | |||

| 山西省 | 76.80 | 安徽省 | 67.54 | 广西壮族自治区 | 73.77 | 甘肃省 | 77.48 | |||

| 内蒙古自治区 | 71.01 | 福建省 | 71.92 | 海南省 | 92.19 | 青海省 | 87.11 | |||

| 辽宁省 | 70.21 | 江西省 | 69.20 | 重庆市 | 60.21 | 宁夏回族自治区 | 76.05 | |||

| 吉林省 | 69.71 | 山东省 | 68.53 | 四川省 | 69.42 | 新疆维吾尔自治区 | 78.93 | |||

| 黑龙江省 | 71.50 | 河南省 | 66.10 | 贵州省 | 77.52 | |||||

| 数据来源:本文研究计算并整理所得,2017年。 | ||||||||||

对主要变量的处理如下:

1. 育龄延迟。文章首先用虚拟变量来表示育龄延迟,将在30岁及以上的初育年龄认定为育龄延迟,并用其他方法衡量育龄延迟作为稳健性分析。之所以将30岁作为分界点,主要有如下两方面原因:一是29岁及以下是初育的集中期,30岁及以上初育的占比增加能够有效地刻画初育延迟的程度;二是从生理角度上看,30岁以前是女性的最佳生育期。

2. 受教育年限、学历等级与工作经验。对教育年限和学历等级两个变量,直接利用CHIP样本所给出的数据。若CHIP样本中这两个变量有一个变量数据缺失,我们按以下原则进行补齐:未上过学、小学、初中、高中、职高/中专、大专、大学本科与研究生的教育年限分别取0、6、9、12、12、15、16和19年。对工作经验变量E,以就业人员的年龄扣除(6+教育年限)部分,再除以10得到。

3. 控制变量。参照已有研究,控制变量主要分为两类,一类是个人特征变量,另一类是就业特征变量。个人特征变量包括民族、政治面貌、健康状况、本/外地人和户口性质;就业特征变量包括就业所在地、用人单位性质、职业与行业。其中,民族变量分为汉族与少数民族;政治面貌分中共党员与其他;健康状况分为好、一般与差三类;行业按收入从高到低分成四类,每类包含五个行业。⑤用人单位分为三类,第一类包括党政机关团体、事业单位、国有及控股企业和集体企业;第二类包括中外合资或外商合资企业;第三类包括个体、私营企业、土地承包者及其他。职业分为单位负责人、技术类、服务类及生产类人员。⑥

4. 涉及极化效应稳健性分析的相关变量。处理遗漏变量问题的相关变量包括父母亲受教育年限、兄弟姐妹个数、是否就读于重点高中、是否就读于重点大学、高考时是否为城镇户口。Logit模型构建的相关变量包括夫妻受教育年限、夫妻年龄差距、女性年龄、女性初育时是否工作、女性是否在家中排行老大和户籍类型。其中,夫妻年龄差距为配偶与女性的年龄差,户籍类型分农业户籍与城镇户籍两类。其他变量直接来源于数据库。

特别需要指出的是,CHIP2013并未直接给出首胎的生育年龄,文章利用就业人员的第一个孩子的出生年份减去就业人员的出生年份得到首胎的生育年龄,并将首胎育龄大于等于30岁的育龄虚拟变量的值取1,其他为0。CHIP2013中的个人信息包含了个人与户主间的关系、个人的出生年月、兄弟姐妹数及其排行等有关育龄的核心变量。通过这些变量信息,我们能够确定住户中父母及其子女的对应关系及相关育龄信息。尽管家庭住户成员并未包含已分家的成年子女信息,但是CHIP2013城镇住户样本中还调查了与户主不在一起生活的成年子女信息,包括出生年月、教育与工作等基本内容。因此,依据包含在家庭住户中子女的兄弟姐妹数,结合与户主不在一起生活的成年子女信息,可以确定大多数城镇住户的全部子女及他们的个人基本信息,其中无法确定首胎育龄的住户成员主要集中于已退休的人员,对2 850个包含收入信息的已婚已育从事雇员身份的就业女性人员样本中,能够完全统计全部子女和其他解释变量的样本共计2 817个,覆盖了98.84%的样本。

四、实证结果分析

(一)育龄延迟对教育回报率影响作用的分析。表3给出了基于回归方程(3)的OLS估计结果。

| 解释变量 | 模型(1) | 解释变量 | 模型(1) | |||

| 估计值 | 标准误 | 估计值 | 标准误 | |||

| 教育年限 | 0.042*** | (0.008) | 第一类行业 | 0.210*** | (0.048) | |

| 高学历×教育年限 | 0.013*** | (0.003) | 第二类行业 | 0.150*** | (0.043) | |

| 育龄延迟×教育年限 | −0.017** | (0.007) | 第三类行业 | 0.126*** | (0.038) | |

| 育龄延迟×高学历×教育年限 | 0.025*** | (0.007) | 第一类单位 | 0.110*** | (0.031) | |

| 工作经验 | 0.247*** | (0.068) | 第二类单位 | 0.306*** | (0.068) | |

| 工作经验平方项 | −0.045*** | (0.015) | 单位负责人 | 0.063 | (0.074) | |

| 少数民族 | −0.141* | (0.072) | 技术人员 | 0.089* | (0.050) | |

| 健康状态好 | 0.102*** | (0.033) | 服务人员 | −0.051 | (0.042) | |

| 健康状态差 | −0.144 | (0.114) | 中部地区 | −0.109*** | (0.029) | |

| 本地居民 | −0.107* | (0.059) | 西部地区 | −0.007 | (0.034) | |

| 农业户口 | 0.077* | (0.040) | 常数项 | 1.788*** | (0.147) | |

| 中共党员 | 0.073* | (0.039) | ||||

| 注:(1)小括号内为稳健性标准误,***、**和*分别表示P值小于1%、5%和10%。(2)以汉族、健康状态一般、外地居民、非农业户口、非中共党员、第四类行业、第三类单位、生产类人员以及东部地区的女性作为参照标准。(3)数据来源:本文研究计算并整理所得,2017年。(4)被解释变量:对数小时工资(模型1),样本数:2 743,调整R2:0.217。 | ||||||

从育龄延迟变量与学历变量的交叉项(表3第1列第3、4解释变量)回归结果可知,在其他条件不变下,育龄延迟降低了低学历女性的教育回报率,而提高了高学历女性的教育回报率,这表明育龄延迟对女性的教育回报率在高、低学历群体间产生极化效应。从定量角度可以发现,育龄延迟对低学历女性群体的负向作用强度(0.017)要大于其对高学历女性群体的正向作用强度(0.025—0.017)。这启示政策制定者更应关注育龄延迟对低学历女性群体的福利损失。对低学历女性群体而言,延迟育龄对女性未来的收入并不带来正的收益,但在现实中却存在着大量低学历女性育龄的延迟。这意味着从收入视角看,低学历女性推迟育龄是一种被动延迟。教育造成了高、低学历女性群体间的第一次收入差距,而生育年龄的延迟造成了两个群体间的第二次收入差距。因此,无论是从提高女性生育意愿的视角还是从缩小女性内部间收入差距的视角,针对育龄延迟制定生育配套政策的重要性是不言而喻的。

对其他解释变量的回归结果,文章得出了一些比较有意义的结论,有些与现有理论相吻合,有些则与直觉相反。就工作经验变量而言,工作经验的二次方项系数和一次方项系数分别显著为负和正,这印证了收入与年龄并非是简单的线性关系,与生命周期理论相吻合。就具体个体特征变量的回归结果而言,少数民族女性的平均收入水平相对低于汉族女性;好的健康状态女性具有相对一般健康状态女性更高水平的收入,这表明健康能够提高劳动生产率。外地居民的平均收入水平要高于本地居民,直观上这似乎与本地居民所具有的本土优势相违背。文章认为外地居民相对本地居民所付出的努力更多,因为外地居民存在扎根当地的压力和动力。在城镇住户家庭中,农村户籍女性的工资收入水平要高于城镇户籍女性,文章认为城乡男女之间组建家庭的平均难度要高于城镇与城镇间男女组建家庭的难度。因此,能力更高、个人品质更具突出的农村青年才俊更能吸引城镇异性,获得对方父母的认可,这说明农村子弟依靠自身努力能够打破门当户对婚姻匹配的枷锁。平均来讲,中共党员的收入水平要相对高于非中共党员,这表明尽管市场经济偏重于奖励人力资本,但政治资本仍具有一定的优势,优势既可能源自于政治资本的本身,也可能党员本身就是群体中的佼佼者。就具体就业特征变量而言,第一类行业的平均收入水平最高,其次是第二类行业,最低是第四类行业,这与我们的分类相一致。中外合资或外商合资企业的收入水平高于事业单位与国有控股企业,而个体、私营企业的收入水平最低。单位负责人与技术人员较生产类人员的工资水平高,而服务类人员的工资较生产类人员低,但单位负责人及服务性人员与生产类人员间的工资差异并不显著。从地区虚拟变量及其与人力资本变量的交叉项回归结果看,中部地区的工资收入水平显著地低于东部地区。

综上讨论,文章初步验证了研究假说的成立,育龄延迟对高、低学历女性群体的教育回报率具有极化效应。然而,正如文章第三部分所指出的那样,为了保证研究假说结论的可靠性,还有赖于文章下面关于极化效应的稳健性分析结果。

(二)极化效应的稳健分析结果与讨论。与第三部分的实证研究设计相对应,本部分的稳健性分析结果包含以下四个方面。

1. 扩展数据深度后的极化效应稳健性分析。文章将CHIP2008的数据加入CHIP2013中,扩展数据深度,对方程(3)进行再回归,得表4的模型2结果。从表4结果可以发现,文章再扩展数据深度后,育龄延迟极化效应的研究结论仍然成立。

2. 处理遗漏能力后的极化效应稳健性分析。表4的模型3和4分别给出了控制学校和家庭方面孩子能力培育后的回归结果。从结果中可以发现,在控制学校和家庭方面孩子能力培育后,教育回报下降了,这与预期相符。但育龄延迟对教育回报的影响程度未发生变化,这表明育龄延迟对教育回报影响的回归结果对是否控制学校和家庭方面孩子能力培育是稳健的。表4的最后两列给出了父母亲的教育水平及兄弟姐妹个数作为受教育年限的工具变量的估计结果。对受教育年限而言,工具变量法的估计结果高于OLS估计结果,与现有研究一致,按Li和Luo(2004)的解释是:测量误差的严重性要大于遗漏变量问题。对育龄延迟而言,高学历女性育龄延迟有助于教育回报的提高,低学历女性育龄延迟不利于教育回报的提高,与OLS估计结果一致。综合表4回归结果可得,尽管教育回报率的OLS估计结果受到内生性的困扰,但育龄延迟对教育收益率的作用效应估计对测量误差和遗漏变量等问题是稳健的。这一结果表明教育年限变量能够基本吸纳能力对收入的效应。因此,育龄延迟与教育年限的交叉项几乎不受能力的影响。

| 解释变量 | 模型(2) | 模型(3) | 模型(4) | |||

| 估计值 | 标准误 | 估计值 | 标准误 | 估计值 | 标准误 | |

| 教育年限 | 0.023*** | (0.006) | 0.036*** | (0.009) | 0.164*** | (0.058) |

| 高学历×教育年限 | 0.018*** | (0.002) | 0.013*** | (0.004) | −0.010 | (0.012) |

| 育龄延迟×教育年限 | −0.012*** | (0.004) | −0.019*** | (0.007) | −0.019** | (0.009) |

| 育龄延迟×高学历×教育年限 | 0.018*** | (0.005) | 0.025*** | (0.008) | 0.023*** | (0.010) |

| 注:(1)小括号内为稳健性标准误,***、**和*分别表示P值小于1%、5%和10%。(2)模型2仍然是基于回归方程(3)的估计,样本包括CHIP2008与CHIP2013,与模型1相比增加1 688个样本。模型3是用父母亲受教育年限、兄弟姐妹个数、是否就读于重点高中、是否就读于重点大学、高考时是否为城镇户口六个变量作为能力的替代变量。模型4是用父母亲受教育年限和兄弟姐妹个数作为教育的工具变量,是否就读于重点高中、是否就读于重点大学与高考时是否为城镇户口三个变量仍然作为能力的替代变量。(3)表4仅列出文章关注的变量的回归结果,其他控制变量的回归结果与表3结果类似,此处不再赘述。(4)数据来源:本文研究计算并整理所得,2017年。(5)被解释变量:对数小时工资,模型2的样本数为4 431个;模型3与4的样本数为2 381,模型2调整R2:0.282,模型3调整R2:0.239,模型4调整R2:0.161。 | ||||||

| 解释变量 | 模型(5) | 模型(6) | 模型(7) | |||

| 估计值 | 标准误 | 估计值 | 标准误 | 估计值 | 标准误 | |

| 教育年限 | 0.041*** | (0.008) | 0.035*** | (0.009) | 0.175*** | (0.066) |

| 高学历×教育年限 | 0.014*** | (0.003) | 0.014*** | (0.004) | −0.011 | (0.013) |

| 育龄延迟×教育年限 | −0.001* | (0.001) | −0.001* | (0.001) | −0.002** | (0.001) |

| 育龄延迟×高学历×教育年限 | 0.002*** | (0.001) | 0.002** | (0.001) | 0.002** | (0.001) |

| 注:(1)小括号内为稳健性标准误,***、**和*分别表示P值小于1%、5%和10%。(2)模型5至7分别与模型1、3和4相对应,区别在于育龄延迟变量的选择不同。(3)表5仅列出文章关注的变量的回归结果,其他控制变量的回归结果与表3结果类似,此处不再赘述。(4)数据来源:本文研究计算并整理所得,2017年。(5)被解释变量:对数小时工资,模型5的样本数和调整R2分别是2 743和0.217,模型6的样本数和调整R2分别是2 381和0.237,模型7的样本数和调整R2分别是2 438和0.144。 | ||||||

3. 变换育龄延迟测度后的极化效应稳健性分析。由于以30岁作为晚育的临界点具有一定的主观性,为了确保研究结果的客观性,文章将25岁(平均育龄水平)作为基准,把初育年龄扣除25岁作为育龄延迟变量。通过对明瑟方程、遗漏变量及测量误差问题的再次分析,结果如表5。模型5与模型1相对应,均用OLS方法估计明瑟工资方程(3);模型6与模型3相对应,将父母亲受教育年限、兄弟姐妹个数、是否就读于重点高中、是否就读于重点大学、高考时是否为城镇户口六个变量作为能力的替代变量。模型7与模型4相对应,均用父母亲受教育年限和兄弟姐妹个数作为教育的工具变量。无论是否加入控制变量,是否处理内生性问题,回归结果基本与前面的结果相一致。在此,文章重点关注育龄延迟相关变量的回归结果。从结果上看,高学历女性延迟育龄有助于提高教育回报(系数为0.002,且在1%水平下显著),而低学历女性延迟育龄的教育回报程度下降了(系数为−0.001,在5%或10%水平下显著),这表明无论是用虚拟变量方式,还是用连续变量方式来表示育龄延迟,回归结果均一致。

4. 处理育龄延迟行为非随机后的极化效应稳健性分析。利用第三部分实证研究设计的变量,将样本按高、低学历分组,进行女性初育年龄的logit模型回归,结果如表6。由回归结果可知,影响女性延迟育龄的因素在高、低学历群体间是不尽相同的。其中,夫妻年龄差、女性年龄、工作后初育及中共党员对两组均具有显著的影响,夫妻受教育年限、本地人与健康好仅对高学历组的育龄决策具有显著影响,而家中长女和农业户口对低学历组女性的育龄决策具有显著作用。

| 解释变量 | 高学历组 | 低学历组 | ||

| 估计值 | 标准误 | 估计值 | 标准误 | |

| 女性受教育年限 | 0.173*** | (0.062) | 0.007 | (0.053) |

| 配偶受教育年限 | 0.125*** | (0.048) | 0.013 | (0.044) |

| 夫妻年龄差 | −0.127*** | (0.036) | −0.109*** | (0.037) |

| 女性年龄 | 0.024* | (0.013) | 0.032** | (0.015) |

| 工作后初育 | 1.837*** | (0.474) | 0.596*** | (0.220) |

| 家中长女 | −0.209 | (0.178) | −0.546** | (0.219) |

| 农业户口 | −0.285 | (0.583) | −0.637* | (0.354) |

| 本地人 | −1.056*** | (0.346) | −0.210 | (0.547) |

| 中共党员 | −0.003*** | (0.184) | −0.682* | (0.411) |

| 中部地区 | −0.083 | (0.198) | 0.277 | (0.210) |

| 西部地区 | −0.031 | (0.233) | −0.256 | (0.283) |

| 健康好 | −0.513** | (0.244) | −0.067 | (0.235) |

| 健康差 | 0.202 | (0.905) | −0.791 | (1.053) |

| 常数项 | −6.827*** | (1.230) | −3.791*** | (1.098) |

| 注:被解释变量:育龄延迟,高学历组的样本数和调整R2分别是1 036和0.080,低学历组的样本数和调整R2分别是1 589和0.050。 | ||||

| 解释变量 | 高学历组匹配后标准化偏差(%) | 低学历组匹配后标准化偏差(%) | ||||||||||||||||||||||

| 邻近匹配 | 核匹配 | 卡尺匹配 | 样条匹配 | 邻近匹配 | 核匹配 | 卡尺匹配 | 样条匹配 | |||||||||||||||||

| 女性受教育年限 | 3.3 | 0.7 | −0.2 | 6.5 | 9.4 | −0.3 | −0.9 | 4.3 | ||||||||||||||||

| 配偶受教育年限 | −3.5 | 0.7 | −1.3 | −2.6 | 5.0 | −0.4 | −0.2 | −0.9 | ||||||||||||||||

| 夫妻年龄差 | −6.7 | −3.9 | −3.2 | −9.1 | 5.3 | −5.8 | −1.9 | 3.0 | ||||||||||||||||

| 女性年龄 | −1.1 | −0.6 | −1.9 | 0.6 | −0.9 | 5.9 | 1.4 | −1.6 | ||||||||||||||||

| 工作后初育 | −2.9 | 0.6 | −1.1 | 5.9 | 10.3 | 5.7 | 1.1 | 12.1 | ||||||||||||||||

| 家中长女 | −1.5 | 1.2 | 2.2 | −3.2 | 5.9 | −5.2 | −0.9 | 1.8 | ||||||||||||||||

| 农业户口 | 5.8 | −0.6 | 0.4 | 12.8 | −1.8 | −3.8 | −0.6 | 5.1 | ||||||||||||||||

| 本地人 | 1.7 | −3.3 | −3.3 | 0.0 | 6.6 | −1.0 | −0.0 | 4.6 | ||||||||||||||||

| 中共党员 | −1.2 | 0.5 | 0.6 | 8.0 | −5.6 | −2.0 | −0.1 | −2.8 | ||||||||||||||||

| 中部地区 | −0.8 | −0.6 | −0.5 | 4.6 | −1.4 | 3.5 | 0.2 | 6.7 | ||||||||||||||||

| 西部地区 | 2.0 | 1.0 | 2.9 | −10.9 | 6.2 | −3.5 | −1.1 | 8.3 | ||||||||||||||||

| 健康好 | −0.3 | −1.3 | −0.4 | 6.1 | 2.0 | −1.4 | 0.8 | 3.9 | ||||||||||||||||

| 健康差 | −5.8 | −2.3 | −3.4 | −5.8 | −2.0 | −1.0 | −0.7 | 7.8 | ||||||||||||||||

| 共同支撑域结果 | 共同支撑域结果 | |||||||||||||||||||||||

| 支撑域外 | 支撑域内 | 总样本 | 支撑域外 | 支撑域内 | 总样本 | |||||||||||||||||||

| 对照组 | 27 | 820 | 847 | 58 | 1 407 | 1 465 | ||||||||||||||||||

| 处理组 | 4 | 185 | 189 | 1 | 123 | 124 | ||||||||||||||||||

利用表6的结果,可计算每一样本的倾向得分,并按最近邻居法、核方法、卡尺方法与样条方法进行匹配。⑦在匹配完成后,按共同支撑域和平衡性检验结果来判断匹配的质量,表7给出了匹配质量检验的结果。⑧对高学历组,各种匹配方法的延迟生育样本流失均为4个;对低学历组,各种匹配方法的延迟生育样本流失均为1个。因此,从共同支撑域角度看,匹配较为成功。无论是高学历组还是低学历组,四种方法匹配后多数变量的标准化偏差均较小,除个别变量的标准化偏差大于10%,但仍小于Rosenbaum和Rubin(1985)的20%临界值。上述匹配质量检验结果表明匹配质量较好。因此,可以进行育龄延迟净收入效应的测算。

表8给出了育龄延迟净收入效应测算的结果。从结果上看可以发现,尽管各种匹配方法的定量结果存在一定的差异,但都与OLS估计呈现一致的定性结果。育龄延迟有助于高学历女性收入水平的提高,而降低了低学历女性的收入水平。因此,通过反事实分析框架和倾向匹配得分方法,再次识别因果关系后发现,OLS估计的定性结果是稳健的。

| 匹配方法 | 高学历生育组 | 低学历生育组 | ||

| 估计值 | 标准误 | 估计值 | 标准误 | |

| 最近邻居法(1-4匹配) | 0.131** | (0.066) | −0.189** | (0.086) |

| 核匹配方法(带宽默认=0.06) | 0.094* | (0.052) | −0.210*** | (0.080) |

| 卡尺匹配方法 | 0.094* | (0.054) | −0.199** | (0.081) |

| 样条匹配方法 | 0.084* | (0.052) | −0.205** | (0.082) |

| 注:(1)小括号内为自助法得到的自助标准误,Bootstrap次数为500,***、**和*分别表示P值小于1%、5%和10%。(2)数据来源:本文研究计算并整理所得,2017年。 | ||||

综合实证结果分析可知,育龄延迟对高、低学历女性群体的教育回报率存在极化效应,证实了研究假说。在考虑遗漏能力问题、育龄延迟变量选择以及育龄延迟行为非随机问题后,研究结论仍然可靠。

五、教育回报率极化的机制验证

通过第四部分的回归结果分析及稳健性检验,文章证实了研究假说:育龄延迟对教育回报率存在极化效应。那么教育回报在晚育女性不同学历群体间的差异究竟是由什么因素引起的呢?文章提出的观点是:学历与工作稳定性和职业晋升正向关联,工作稳定性和职业晋升不同会导致育龄延迟产生不同方向的收入作用效应。因此,育龄延迟仅提高了高学历女性的教育收益率。为了说明验证机制,先对高、低学历女性在工作稳定性(合同类型)与职业晋升(技术职称与领导岗位)进行统计,结果如表9。

从劳动合同性质看,高学历女性群体的工作稳定性较好,多数是固定职工或具有长期合同,而低学历女性群体的工作稳定性较差,超过一半以上的职工是短期合同、临时合同或没有合同。从职称看,高学历和低学历女性群体拥有职称的比例是2.04:1,且高学历女性在中高级职称、科级及其以上干部的占比更高。

| 劳动合同性质(1:0.78) | 低学历 | 高学历 | 劳动合同性质(1:0.78) | 低学历 | 高学历 | |

| 固定职工(包括公务员、事业单位在编人员) | 11.62 | 42.45 | 短期或临时合同 | 27.12 | 16.56 | |

| 长期合同 | 26.08 | 31.79 | 没有合同(包括临时打工) | 30.80 | 6.22 | |

| 职称(1:2.04) | 低学历 | 高学历 | 职称(1:2.04) | 低学历 | 高学历 | |

| 高级职称 | 6.14 | 9.04 | 处级干部 | 0.21 | 0.62 | |

| 中级职称 | 16.95 | 34.72 | 科级干部 | 1.91 | 5.72 | |

| 初级职称 | 29.87 | 20.27 | 科员 | 17.37 | 15.38 | |

| 技术员级 | 18.43 | 7.28 | 企业高层管理人员 | 1.06 | 0.62 |

文章对机制的验证分为两部分:第一部分检验学历分别与工作稳定性和职业晋升间的关系;第二部分检验育龄延迟对工作稳定性强、获取职称或干部岗位难度低的女性产生正向的收入效应,而对工作稳定性差,获取职称或干部岗位难度高的女性产生负向的收入效应。

| 合同是否固定(长期) | 具有技术职称(干部职务) | |||

| 估计值 | 标准误 | 估计值 | 标准误 | |

| 高学历 | 1.281*** | (0.117) | 0.877*** | (0.136) |

| 高收入行业 | 0.414** | (0.181) | 0.315** | (0.154) |

| 非私营企业 | 1.991*** | (0.103) | 0.723*** | (0.149) |

| 注:(1)小括号内为稳健性标准误,***、**和*分别表示P值小于1%、5%和10%。(2)表10仅列出文章关注的三个变量的回归结果,其他控制变量的回归结果,此处不再赘述。(3)数据来源:本文研究计算并整理所得,2017年。(4)前者的样本数和调整R2分别是2 739和0.325,后者的样本数和调整R2分别是1 614和0.157。 | ||||

表10给出了学历对工作稳定性、获取职称和干部难易的影响。由表10可知,高学历提高了女性在固定和长期合同的比例,且获得技术职称或干部职务的可能性越高。这印证了学历与工作稳定性和职业晋升难易程度间的内在关系。此外,女性所处的行业收入水平越高,工作的稳定性也越高,获取技术职称和干部职务的比例也越高。表11给出了机制验证和安慰剂检验结果。由表11的左侧结果可知,育龄延迟对收入的影响在固定(长期)合同与非固定(长期)合同群体、有职称(干部)群体与无职称(干部)群体间均存在相反的作用效应。这验证了文章的理论机制部分。

通过对育龄延迟教育回报率极化机制的验证,表明育龄延迟的教育回报率极化效应源于高、低学历群体间的工作稳定性和职业晋升难度的差异。工作稳定性和职业晋升难度的差异,进而导致育龄延迟提高了工作稳定性强、更易获得技术职称或干部岗位的女性的收入,而降低了工作稳定性差,更难获得技术职称或干部岗位的女性的收入。

六、结论与政策建议

文章利用2008年和2013年中国居民收入调查项目(CHIP2008和CHIP2013)的样本数据,基于明瑟工资方程实证研究了女性初育年龄延迟对教育回报率的影响,并且发现了女性的教育回报率在初育年龄间存在差异。具体而言,女性初育年龄的延迟提高了高学历女性的教育回报,却降低了低学历女性的教育回报。在考虑了地区购买力差异、明瑟方程形式设定、育龄延迟变量设定、遗漏变量及自选择等问题后,上述研究结论依然成立。文章认为由于高低学历女性群体在工作稳定性和职业晋升难易程度上存在差异,从而导致了高学历女性维护育龄延迟的难度低于低学历女性,最终产生了育龄延迟对教育回报存在极化的效应。

育龄延迟产生的教育回报率极化效应启示我们,旨在提高生育配套政策的制定应该因情而定,对高、低学历女性群体分而治之:对低学历晚育群体,政策完善应侧重于生育的收入补偿,解决“想生而没能力生”问题。对这一群体可以从生育家庭税收优惠补偿机制设计着手,研究低学历女性群体适龄生育的税收减免机制。一是可以考虑对低学历生育女性进行以家庭为单位进行征收所得税。二是单一征税可以考虑减免低学历女性生育群体的部分税收。对高学历晚育群体,政策完善应侧重于生育的职业发展补偿,解决“有能力生而不生”问题。对这一类的补偿机制可以从生育女性职业升迁绿色通道设计。一是对女性的技术职称评定标准可以与男性有所差异。二是单独留出技术职称和干部职务名额的一定比例给予女性群体。

当然,文章也存在一定的局限性。受现有数据的约束,更多更为深入的研究有待将来相关微观数据的支撑。例如,可观测的育龄延迟决策方程估计的外生解释变量仍较不足,这一问题的回答亟待更为丰富且优质的婚龄育龄微观样本数据的出现。

① 数据来源:国家统计局:《第六次人口普查数据》,http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/rkpc/6rp/indexch.htm。

② 国内外学者采用各种计量方法来修正上述的偏误,以保证教育收益率估算结果的精确性。近几年,如孙志军(2014)基于双胞胎数据,利用组内差分方法估计教育收益率,发现遗漏能力等变量会导致OLS高估。简必希和宁光杰(2013)利用倾向性匹配得分方法发现1997年数据的OLS估计结果是上偏,而2006年数据的OLS估计结果是下偏。邓峰(2013)对相关调整方法和问题进行了较为系统的讨论。基于现有的研究经验,可知遗漏变量一般会引起OLS高估,而测量误差会引起OLS的低估。

③ 最优育龄的选择主要取决于生育年龄的边际收益与边际成本间的比较。生育延迟的收益主要来源于工资的溢价、收入的增加、事业的成功(女性社会地位的上升)以及子女认知能力的促进效应(Miller,2011);而生育延迟的成本来源于生理效应(错过女性排卵旺盛期后的受孕困难)、合意配偶匹配成本的上升和母亲及其子女的健康风险增加(Bratti和Tatsiramos,2012)。除受收益—成本的决定,生育育龄的选择还受到社会文化和政策制度的影响,例如,缺乏家庭友好型的企业和歧视生育员工的雇主会导致女性生育的后延,晚婚晚育的倡导和晚育假期制度均会弱化女性的早育偏好(Budig和England,2001)。

④ CHIP2013的样本数据是CHIP项目组按照东、中、西分层,根据系统抽样方法,从国家统计局的2013年城乡一体化常规住户调查大样本库(该样本库覆盖全部31个省、市和自治区的16万户居民)中抽取得到。CHIP2013样本包含18 948个住户样本和64 777个个体样本。

⑤ 第一类行业包含09(信息传输、软件和信息服务业)、10(金融业)、13(科学研究和技术服务业)、14(水利、环境和公共设施管理业)和16(教育业);第二类行业包含02(采矿业)、04(电力、燃气及水的生产和供应业)、05(建筑业)、11(房地产业)和19(公共管理、社会保障和社会组织);第三类行业包含03(制造业)、07(交通运输、仓储和邮政业)、12(租赁和商业服务业)、17(卫生和社会工作)和18(文化、体育和娱乐业);第四类行业包括01(农林牧渔业)、06(批发和零售业)、08(住宿和餐饮业)、15(居民服务、修理和其他服务业)和20(国际组织)。

⑥ 参照刘泽云(2008)和黄志岭和姚先国(2009)等的做法,设置虚拟变量:少数民族、中共党员、健康好、健康差、第一类行业、第二类行业、第三类行业、第一类用人单位、第二类用人单位、单位负责人、技术人员与服务类人员。

⑦ 尽管在理论上,存在多种实现匹配的方法,且均是渐进等价的。但在实际应用过程中,Caliendo和Kopeinig(2008)指出各类方法对偏差和效率间的权衡是不同的,因此,各种方法的实际匹配结果可能存在一定的差异。鉴于此,为了保证匹配结果的稳健性,本文考虑多种匹配方法,包括最近邻居法(1−k匹配)、核匹配方法、卡尺匹配方法与样条匹配方法。

⑧ 共同支撑域主要是为了尽可能让匹配过程中减少干预组样本流失的个数。Rosenbaum和Rubin(1985)的标准化偏差检验方法认为,若匹配后,解释变量在干预组与对照组间的标准化偏差大于20%,那么就意味着匹配过程的失败。

| [1] | 邓峰. 教育收益率估算中的计量偏误及调整方法的综述[J]. 教育与经济, 2013(5): 42–48. |

| [2] | 黄志岭, 姚先国. 教育回报率的性别差异研究[J]. 世界经济, 2009(7): 74–83. |

| [3] | 贾男, 甘犁, 张劼. 工资率、" 生育陷阱”与不可观测类型[J]. 经济研究, 2013(5): 61–72. |

| [4] | 简必希, 宁光杰. 教育异质性回报的对比研究[J]. 经济研究, 2013(2): 83–95. |

| [5] | 李实, 丁赛. 中国城镇教育收益率的长期变动趋势[J]. 中国社会科学, 2003(6): 58–72. |

| [6] | 刘泽云. 女性教育收益率为何高于男性? ——基于工资性别歧视的分析[J]. 经济科学, 2008(2): 119–128. |

| [7] | 孙志军. 基于双胞胎数据的教育收益率估计[J]. 经济学(季刊), 2014(3): 1001–1020. |

| [8] | Ashenfelter O, Rouse C. Income, schooling, and ability: Evidence from a new sample of identical twins[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1998, 113(1): 253–284. DOI:10.1162/003355398555577 |

| [9] | Blackburn M L, Bloom D E, Neumark D. Fertility timing, wages, and human capital[J]. Journal of Population Economics, 1993, 6(1): 1–30. DOI:10.1007/BF00164336 |

| [10] | Brandt L, Holz C A. Spatial price differences in China: Estimates and implications[J]. Economic Development and Cultural Change, 2006, 55(1): 43–86. DOI:10.1086/505722 |

| [11] | Bratti M, Tatsiramos K. The effect of delaying motherhood on the second childbirth in Europe[J]. Journal of Population Economics, 2012, 25(1): 291–321. DOI:10.1007/s00148-010-0341-9 |

| [12] | Buckles K. Understanding the returns to delayed childbearing for working women[J]. American Economic Review, 2008, 98(2): 403–407. DOI:10.1257/aer.98.2.403 |

| [13] | Caliendo M, Kopeinig S. Some practical guidance for the implementation of propensity score matching[J]. Journal of Economic Surveys, 2008, 22(1): 31–72. DOI:10.1111/joes.2008.22.issue-1 |

| [14] | De Brauw A, Rozelle S. Reconciling the returns to education in off-farm wage employment in rural China[J]. Review of Development Economics, 2008, 12: 57–71. |

| [15] | Erosa A, Fuster L, Restuccia D. Fertility decisions and gender differences in labor turnover, employment, and wages[J]. Review of Economic Dynamics, 2002, 5(4): 856–891. DOI:10.1006/redy.2002.0195 |

| [16] | Kalist D E. Does motherhood affect productivity, relative performance, and earnings?[J]. Journal of Labor Research, 2008, 29(3): 219–235. DOI:10.1007/s12122-007-9034-x |

| [17] | Li H Z, Luo Y. Reporting errors, ability heterogeneity, and returns to schooling in China[J]. Pacific Economic Review, 2004, 9(3): 191–207. DOI:10.1111/per.2004.9.issue-3 |

| [18] | Miller A R. The effects of motherhood timing on career path[J]. Journal of Population Economics, 2011, 24(3): 1071–1100. DOI:10.1007/s00148-009-0296-x |

2018, Vol. 44

2018, Vol. 44