文章信息

| 财经研究 2018年44卷第5期 |

- 周经, 戴翔, 刘梦,

- Zhou Jing, Dai Xiang, Liu Meng.

- 贸易增速下降之“谜”——基于全球价值链分工视角的解释

- The “mystery” of declining trade growth: interpretation from the perspective of global value chain division of labor

- 财经研究, 2018, 44(5): 83-96

- Journal of Finance and Economics, 2018, 44(5): 83-96.

-

文章历史

- 收稿日期:2017-11-24

2018第44卷第5期

2. 南京审计大学 经济学院,江苏 南京 211815;

3. 东南大学 经济管理学院,江苏 南京 211189

2. School of Economics,Nanjing Audit University,Nanjing 211815,China;

3. School of Economics and Management,Southeast University,Nanjing 211189,China

一、问题提出

据WTO的统计数据显示,近年来的全球贸易增速已经远低于1983—2008年的年均增幅(年均6%的增长率),并且与以往远高于经济增速的情形相比,近年来的全球贸易增速已与全球经济增速持平,甚至落后于全球GDP增速。有学者将这种现象称为全球贸易发展的“新常态”。这种变化引起了理论研究者和实际工作者的深刻担忧,因为传统的经典贸易理论表明,外贸是驱动经济增长的“发动机”,所以外贸增速下降甚至出现负增长,将意味着外贸无法继续发挥其带动经济发展的作用,甚至有可能会出现所谓的“负”贡献。值得注意的是,一方面,全球贸易增速变化与全球经济增速变化打破了过去几十年来的惯常关系,即全球贸易增速从远远高于全球GDP增速下降到与后者基本持平,甚至落在后者之下;另一方面,也是更为重要的,2008年金融危机以来的全球贸易增速逐年显著下滑的经济现实,是需求减弱效应、信贷紧缩效应和贸易保护主义抬头效应等不同理论视角所不能完全解释的,因为按照上述理论预期,全球主要国家联手采取凯恩斯式宏观刺激政策,将在很大程度上遏制上述三大负面效应,但现实是全球贸易并未带来恢复性增长。可见,全球贸易增速表现出的如此变化逻辑不仅超出了正常预期,而且在现有理论研究中也未能找到充分的解释。为此,本文不妨将这一现象称为全球贸易增速变化之“谜”。那么,究竟是什么因素导致了包括中国在内的全球贸易“失速”呢?对此,学术界针对2008年危机后的全球贸易崩溃进行了广泛探讨,在此基础上所形成的一系列代表性观点具有重要启发意义,如全球经济疲软造成的需求不足、危机后全球贸易保护主义的兴起(Anderson等,2015)、进出口企业融资受阻(佟家栋和刘竹青,2014)等。客观而论,目前全球贸易下滑的确是由多种因素造成的。由于关注的侧重点不同,不同学者基于不同视角观察所得的结论无疑均具有重要启示。但是,2008年危机冲击期间全球贸易“大崩溃”与当前全球贸易失速之“谜”并非完全等同,因此,针对前者研究所取得的成果还不能很好地解释当前的现象。综合来看,已有研究文献所形成的一个基本共识是,前一轮包括中国在内的全球贸易高速增长,实质上是得益于全球价值链分工的深入演进。虽然当前国际分工的主导形态仍然是全球价值链,但是,在同样的分工形态下为何会出现“高速”和“失速”的前后巨大反差?这可能与价值链本身动态演进所呈现的阶段性特征有关。

鉴于此,本文力图构建理论模型对全球价值链分工的动态演进影响贸易增速的机理进行刻画,并提出了相应假说,然后利用跨国面板数据对理论假说进行了逻辑一致性的计量检验。理论研究和计量分析均表明:(1)全球价值链分工演进是影响出口贸易增速的重要因素,并且表现为非线性影响;(2)在全球价值链分工的初始阶段,分工深化对出口贸易增速的影响较强,而当全球价值链分工演进到一定程度后,分工演进的基数效应和边际效应都会导致其对出口贸易增速的影响逐步减弱;(3)一国(地区)在全球价值链分工中的地位变迁对其出口增速的影响,表现为出口增速会随着价值链的攀升而在一定程度上受到抑制。

本文的贡献主要体现在:(1)通过理论模型刻画了全球价值链分工演进的阶段性特征及其对出口贸易增速产生的不同影响;(2)在理论上探讨了价值链分工地位的动态变迁对一国(地区)出口贸易增速的作用机制;(3)利用WIOD数据库提供的原始数据,通过构建能够反映全球价值链分工深化效应和全球价值链中分工地位这两个关键指标,对理论假说进行了逻辑一致的计量检验;(4)研究结论有助于我们从新的角度深化理解当前全球贸易“失速”现象以及中国外贸进一步发展的政策含义。

二、文献回顾

20世纪70年代中后期以来全球贸易的迅猛发展,引起了学者们对贸易增长影响因素的研究兴趣。综合来看,较为一致的观点是,这主要得益于全球经济的繁荣稳定、贸易和投资自由化的深入推进以及在此背景下全球价值链分工的深入发展。一方面,世界经济繁荣发展为全球贸易高速增长奠定了基础并提供了广阔的国际市场需求空间(Berman等,1994);另一方面,贸易与投资自由化则为贸易高速增长提供了便利和制度保障(Krugman等,1995),突出表现为WTO主导下全球贸易规则的顺利推行,以及各种区域经济一体化组织的快速发展。而尤为重要的是,正如众多学者所指出的,经济增长、以关税降低为主要表现的贸易便利性水平提高、运输成本的下降等因素,只能解释全球贸易高速增长中的2/5,而其余部分则与全球价值链为主导的国际分工形态有关(Hummels等,2001;刘志彪等,2006),即全球价值链分工背景下中间产品的多次跨境流动“放大”了贸易增速。

如果说,针对全球贸易高速增长所形成的认识基本一致的话,那么2008年金融危机冲击下全球贸易之“大崩溃”现象,更是引起了国内外学者的研究热潮,并对此进行了广泛探讨。那么,从贸易增速变化之“大崩溃”角度看,究竟是什么因素发挥着作用?已有的研究观点可谓是众说纷纭,主流观点主要包括全球需求不振、贸易信贷萎缩、国际经济保护主义抬头和全球垂直化分工等。主张需求减弱效应观点的学者认为,全球金融危机冲击导致失业人数急剧攀升、平均收入水平持续下降,进而使得包括对进口产品的需求不足,是造成贸易“崩溃”的重要原因(Alessandria等,2010)。主张信贷紧缩效应观点的学者认为,贸易融资在全球贸易中扮演着极为重要的角色和作用,而2008年全球金融危机冲击导致了贸易信贷的收缩,显然会对各国贸易的顺利发展带来不利影响,特别是贸易融资相对于国内贸易而言,由于在国际贸易中具有更为重要的作用,从而信贷紧缩必然阻碍贸易的健康发展(Levchenko等,2010)。主张贸易保护主义抬头观点的学者则认为,经济衰退是贸易保护主义滋生的重要土壤,始于2008年的全球金融危机也不例外,其催生了全球范围内的贸易保护主义,这一不利因素的滋生和泛滥,显然对全球贸易造成了重要的负面影响(Bown和Crowley,2007)。与前述三种基于传统认识的贸易增速变化影响因素识别不同,另外一支重要文献则从全球价值链分工角度解释了危机冲击下的贸易“崩溃”现象,即在全球价值链分工背景下,中间产品存货调整会透过价值链产生放大效应,这是致使全球贸易“崩溃”的根本原因(Rudolfs等,2011;Johnson和Noguera,2012)。针对当前的贸易增速下滑问题,也有少量的文献从全球价值链角度进行了初步探讨,但现有研究要么停留在简单的测算分析上,要么侧重于模拟分析,仍然缺乏较为严格的理论分析和实证检验。

现有研究为我们理解当前包括中国在内的全球贸易失速“新常态”,无疑具有重要启发意义,但仍有进一步拓展的必要和空间,突出表现在:第一,传统关于贸易增长影响因素的研究,大多基于全球贸易高速增长的事实特征而展开,那么,同样的因素是否能够在一定程度上解释当前的贸易失速,还需要另作探讨。第二,部分研究成果从全球价值链角度探讨了贸易增长的原因,那么同样是在全球价值链分工背景下,对于当前贸易为何会失速,现有研究的探讨显然还不够充分。第三,针对危机冲击所导致的全球贸易“大崩溃”这一特殊现象所取得的丰富研究成果,显然也不能照搬用于解释当前贸易失速的“新常态”现象。实际上,贸易的基础是分工,深刻理解贸易现象必须深入到国际分工层面。当前居主导地位的国际分工形式仍然是全球价值链分工,正是基于这一点,本文拟从全球价值链分工这一特定视角,对当前包括中国在内的全球贸易失速现象进行理论探讨并进行逻辑一致的计量检验。

三、理论分析与研究假说

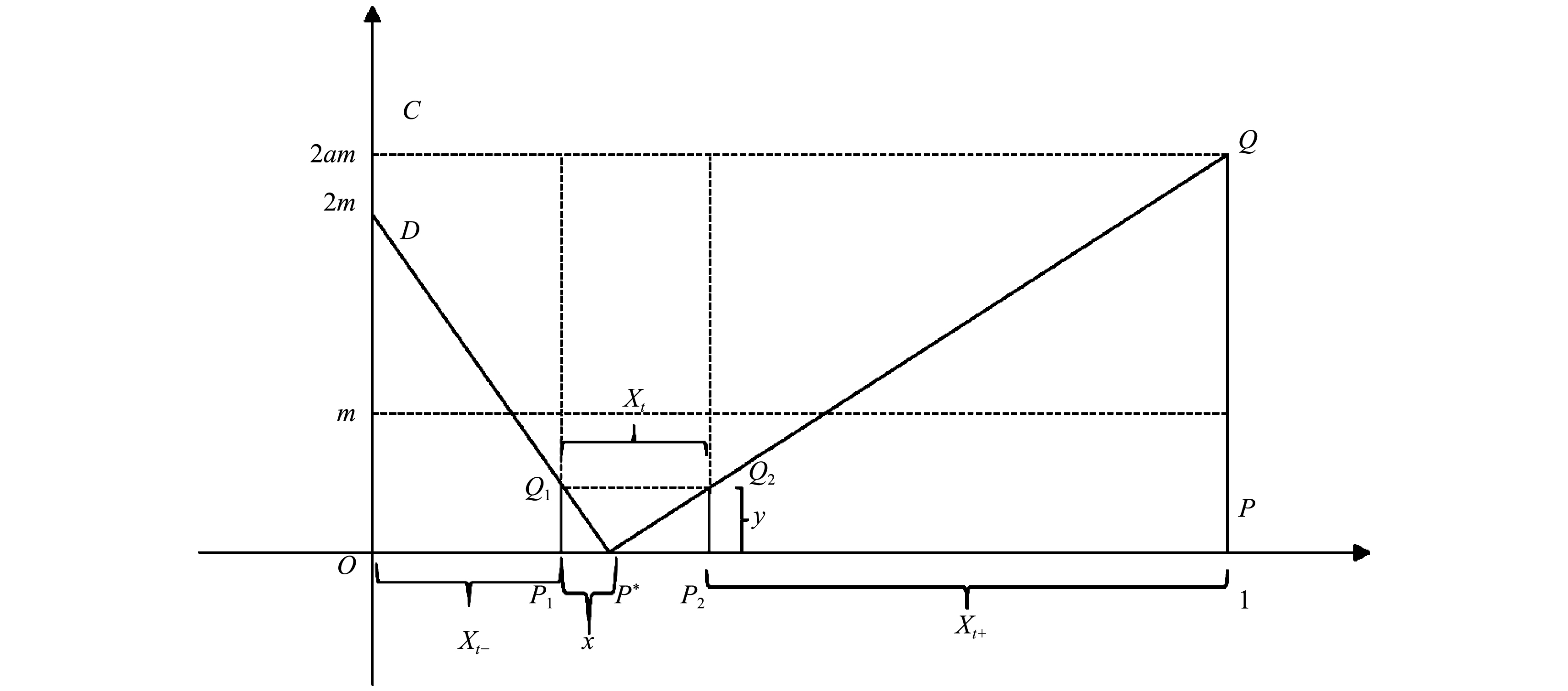

现有文献已经揭示了全球价值链分工可能对全球贸易产生的深刻影响,遵循这一逻辑,全球价值链分工处于不同发展阶段的演进变化同样应该会影响贸易增速。本文借鉴超边际分析的基本理论,构建理论模型阐释全球价值链分工的发展变化对贸易增速的影响,包括处于全球价值链分工体系中不同位置的变化对一国贸易增速的可能影响。为简化模型,不妨将世界划分为两个经济体A和B,其中B表示一个小国,A则表示除B国以外全球各国(地区)的总和。假设全球生产中只有X和Y两种商品,A和B的国民均同时消费X和Y两种商品,并且各国的效用水平由两种商品的消费量决定。假定生产两种产品X和Y都使用唯一的要素,即有效劳动投入(赵亚明,2012),此处我们用lA和lB分别表示经济体A和B的有效劳动禀赋。假设经济体A生产一单位X产品和一单位Y产品所需的有效劳动投入分别为m和n;经济体B生产一单位X产品和一单位Y产品,所要投入的有效劳动分别是经济体A的a倍和b倍,即分别为am和bn。很显然,系数a和b表示两个经济体A和B在生产X产品和Y产品上的成本差异。为简单起见且不失一般性,伴随全球价值链分工的演进,假定产品X的生产过程可以进行分割,并且不同生产环节和阶段可进行跨国配置,而产品Y没有进行国际生产分割。更确切地说,产品X的全部生产过程由k个生产环节和阶段组成,并且用1表示k个生产环节和阶段组成的价值链总长度,经济体A在各个生产环节和阶段的有效劳动投入具有均匀分布特征,即生产产品X上任一环节和阶段的有效劳动投入均为m/k。假设B国生产产品X的第t个阶段和环节Xt所需有效劳动投入为Bt,生产环节Xt所有上游环节Xt+所需有效劳动投入用Bt+表示,生产Xt所有下游环节Xt-所需有效劳动投入用Bt-表示。

不妨从B国专业化于产品X的最低端生产和贸易情况着手分析。当B国专业化于产品X生产环节和阶段的最低端时,显然有t=1。假定B国在X1这一生产环节和阶段有比较优势,则B国在产品X第t个生产环节和阶段的有效劳动力投入可表示为

容易推导得出:当

根据超边际理论,设置A和B两个经济体的效用函数及约束条件如下(其中符号标识中self表示“自给自足”部分,buy表示从外部市场进口部分,sell表示销售到外部市场部分):

解得:

此时,可得全球贸易总额为:

| ${v_1} = \frac{{\left( {k + \Delta k} \right)\left( {2k + 2\Delta k - 1} \right) - k\left( {2k - 1} \right)}}{{k\left( {2k - 1} \right)}} = \frac{{\Delta k\left( {4k + 2\Delta k - 1} \right)}}{{k\left( {2k - 1} \right)}}$ | (1) |

显然,由式(1)可见,贸易增速既与价值链的分解阶段数k有关,也与价值链分工阶段数的变化量

进一步地,可以继续考察B国实现产品X价值链攀升后对贸易增长的影响。为此,放松B国生产函数为既定的约束。假设B国在产品X生产的第t(

|

| 图 1 B国生产产品X各阶段所需的有效劳动投入 |

由图1可知,B国生产Xt阶段所使用的有效劳动投入可用

价值链总长度OP为1,设

在价值链分工生产条件下,各国独立生产价值链中的某一阶段,然后出口到价值链最低端的国家集中进行组装加工。假设B国在X产品价值链的第t(

解得:

此时,可得全球贸易总额为:

由于上述理论推导过程暗含着这样一个假定,即贸易是平衡的,因此贸易总额增长率与出口增长率是一致的。因此,为了保证理论假说的表述与实证分析中所采用的指标保持一致性,我们使用出口贸易增速代替贸易总额增速。综上可得如下两个理论假说:

假说1:全球价值链分工演进对贸易增速具有非线性影响,伴随着全球价值链分工的逐步深化,其对出口增速的影响将会由强转弱。

假说2:具体到一国(地区)分工地位的动态变迁而言,价值链攀升具有促使出口增速下降的作用。

四、变量选择、模型设定及数据说明

(一)变量选取与模型设定

基于前文的理论推演及所研究问题的核心所在,本文将所选各样本国的出口增速作为被解释变量(记为EX),而关键的核心解释变量有二:一是能够反映全球价值链分工深化效应或者说深化程度的变量(记为GVL);二是能够反映各样本国在全球价值链中分工地位的变量(记为GVP)。关于前者,毋庸置疑,产业或者产品的全球分解阶段数,也即所谓的全球价值链长度,最能反映全球价值链分工的深化程度,因为分解的阶段或者环节数越多,表明全球价值链分工就越细。目前,已有学者利用国际组织构建的全球价值链数据库,提出了全球价值链长度的测算方法和指标(Fally和Hillberry,2013)。此外,裴长洪(2015)曾将全球中间产品出口额占全球出口总额的比重,作为全球价值链分工深化效应的替代变量。这一测度方法的合理性在于,从本质上看,全球价值链的不断分解其实就是越来越多的中间品被配置到其他国家或地区,从而导致更多的中间品跨境流动,其结果必然表现为中间品出口占全球出口总额的比重越来越高。如果这一比值呈现明显的上升趋势,则表明全球价值链分工处于深化阶段;如果这一比值上升趋势趋缓,则表明全球价值链分工深化趋势逐步减弱;同样,如果这一比值基本稳定,则表明全球价值链分工进一步深化的难度加大,分工深化程度的格局基本定型。本文采用全球价值链长度(记为GVL1)和全球中间产品出口额占全球出口总额的比重(记为GVL2)两种测度方法作为全球价值链分工深化的测度指标。需要说明的是,本文在Fally和Hillberry(2013)提出的指标测度基础上,将之拓展至测度全球层面的价值链整体长度,即在测算出每一个国家每一种产品的价值链长度后,先以每个国家某一产品出口额占该产品全球出口总额的比重为权重,求取该产品价值链长度的加权平均数,作为该产品层面上的全球价值链长度指数;然后,再以每种产品的出口额占全球出口总额的比重,求取所有产品价值链长度的加权平均数。

第一步,利用下述公式测算任一出口产品的全球价值链长度:

| $GV{L_j} = \sum\limits_i^n {{w_{ij}}GV{L_{ij}}} $ | (2) |

其中,

第二步,接下来再利用下述公式测算全球层面的价值链整体长度:

| $GVL = \sum\limits_j^m {{w_j}GV{L_j}} $ | (3) |

其中,

至于国际分工地位的测度,目前学术界尚未形成统一认识,不同学者关注的侧重点不同,所选取的测度指标也各异,代表性的研究包括使用出口技术复杂度(戴翔和金碚,2014)、出口品质(李坤望等,2014;Eckel等,2015)、出口国内附加值(Koopman等,2014;罗长远和张军,2014;程大中,2015)等测度指标。应该说,上述文献对于认识一国或地区在全球价值链中的分工地位具有重要参考意义和借鉴价值,尤其是从出口附加值角度进行的研究,构成了测算各国(地区)在全球价值链分工地位的基础。在现有研究基础之上,苏庆义和高凌云(2015)通过适当改进,提出了能够更为准确地测度全球价值链分工位置的“出口上游度”指数。考虑到本文研究的实际需要,我们也采用苏庆义和高凌云(2015)提出的“出口上游度”测度指标作为全球价值链分工位置的替代变量。所谓出口上游度,主要是从价值链物理定位的角度,即从生产角度看一国出口品在整体层面上距离最终消费的距离,因而可以衡量一个经济体在全球价值链中的位置。

当然,从个体角度看,影响出口增速的除了本文最为关注的上述两个核心解释变量外,综合现有关于出口增长影响因素的研究,我们还考虑了如下控制变量:第一,全球经济增长率(记为GDPR)。因为全球经济的稳定繁荣为出口贸易增长奠定了坚实的国际市场需求基础,从而可能成为影响各国出口增长的重要因素,在实际的测度中,即可采用全球GDP增长率作为测度指标。第二,全球贸易自由化(记为TF)。以关税和非关税壁垒的降低为主要表现形式的贸易自由化,显然为各国出口贸易的发展提供了制度保障。在实际测度过程中,我们借鉴余淼杰(2010)采用的“进口渗透率”测度指标作为贸易自由化的替代变量,即全球进口总额与当期全球GDP总额之比。第三,实际有效汇率(记为REER)。因为这一变量作为价格传导的重要机制,在很大程度上影响着一国出口产品的国际竞争力。第四,利用外资(记为FDI)。由于当前经济全球化的一个重要特征是贸易投资一体化趋势越来越明显,有些国家甚至成为FDI企业主导的“出口平台”,从而深刻影响着出口贸易。在实际测度时,我们采用一国利用外资额与当期GDP之比作为替代变量,以消除国家规模的差异化影响。第五,制造业工资率水平(记为WAGE)。制造业工资水平是决定比较优势的重要因素,是货物尤其是制成品出口竞争力的重要来源,因而在很大程度上决定了出口绩效。第六,技术创新能力(记为IN)。众所周知,技术创新可以提高生产率,进而能够降低产品生产的实际单位成本,从而增强出口产品的国际竞争力。

此外,如前文理论分析所指出的,在价值链分工的初始阶段,分工阶段数的基数较小而阶段数的变化速度较快,此时价值链分工处于深化速度较快阶段,那么贸易增速也就相对较高;当价值链分工达到一定程度后,分工阶段数的基数将会变得较大,且产品生产环节和阶段进一步分解的难度加大,即便有进一步分解,但相对于较大的基数而言,增加同样的阶段数所带来的贸易增长都将极其有限,甚至可以说,与之前相比一定是下降的。由于被解释变量是贸易增速,而在上述影响之下,贸易增速可能会呈现一个先增后减的变化过程,这也就意味着分工深化对贸易增速的影响可能是非线性的。综上所述,本文将面板数据模型设定如下:

| $E{X_{i,t}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}GV{L_t} + {\alpha _2}GVL_t^2 + {\alpha _{}}GV{P_{i,t}} + \beta {C_{i,t}} + {\mu _t} + {\nu _i} + {\varepsilon _{i{\rm{,}}t}}$ | (4) |

其中,下标i和t分别表示国家和年份;C表示前文所述的各控制变量;μ为时期固定效应变量,v为国家(地区)的固定效应变量,

(二)数据来源及说明

本文测算全球价值链长度(GVL1)指标所使用的数据来自于世界投入产出表数据库(WIOD)中的世界投入产出表,涵盖了1995—2011年40个经济体、35个产业部门,其中包括13个非欧盟经济体以及27个欧盟国家。测算全球中间产品出口额占全球出口总额的比重(GVL2)所依据的数据来自联合国Comtrade统计数据库(UN Comtrade),按照该数据库的《广义经济类别分类》(Broad Economic Categories,BEC)分类标准,其统计项下的第111、121、21、22、31、322、42 以及第53类为中间产品。各经济体出口贸易额数据来自联合国贸易发展会议统计数据库(UNCTAD statistics)中的统计数据。全球经济增长率(GDPR)、测度全球贸易自由化(TF)所使用到的全球进口额数据以及全球GDP数据、各经济体利用外资(FDI)数据和GDP数据同样来自联合国贸易发展会议统计数据库中的统计数据,其中涉及价格影响的,均按照2005年不变美元价格进行了折算。实际有效汇率数据来自国际货币基金组织的国际金融统计数据库(IMF)。各经济体制造业工资率水平数据来自历年《国际统计年鉴》,单位采用的是美元/小时。各经济体技术创新能力(IN)采用的是研发投入占GDP比重作为替代变量,数据来自世界银行统计数据库(WB data)。

五、实证结果及分析

(一)基准模型的GLS和工具变量法估计结果

本文首先采用变截距固定效应或随机效应的面板GLS方法对上述计量模型(4)进行估计,并通过计算稳健标准误来消除面板数据可能存在的异方差问题和自相关问题,选择模型形式主要是依据Hausman检验而确定的。此外,由于大量的文献研究已经揭示了可能存在的“出口中学习效应”,因此,伴随出口增长也可能带来价值链分解能力的进一步提高,以及经济体在全球价值链分工地位的变化。为了消除模型中可能存在的这一内生性问题,从而使得检验结论更具有稳健性,本文进一步采用了工具变量法对计量模型(4)进行估计。所得估计结果报告于表1。

| (1)固定效应 | (2)固定效应 | (3)固定效应 | (4)固定效应 | (5)工具变量 | (6)工具变量 | (7)工具变量 | (8)工具变量 | |

| GVL1 | 0.041**(2.37) | 0.041**(2.74) | 0.043**(2.12) | 0.043**(2.65) | ||||

| (GVL1)2 | −0.018**(−2.15) | −0.017*(−2.03) | −0.018*(−1.95) | −0.018**(−2.23) | ||||

| GVL2 | 0.248***(3.48) | 0.245**(3.44) | 0.255**(2.57) | 0.219**(2.54) | ||||

| (GVL2)2 | −0.114***(−2.51) | −0.112**(−2.76) | −0.117**(−2.68) | −0.110***(−3.54) | ||||

| GVP | 0.013**(2.12) | 0.013**(2.05) | 0.014**(2.45) | 0.018**(2.09) | 0.011**(2.47) | 0.012**(2.43) | 0.013**(2.09) | 0.013**(2.09) |

| GDPR | 0.025**(2.65) | 0.023**(2.32) | 0.024**(2.36) | 0.023**(2.31) | ||||

| TF | 1.328*(1.96) | 1.313*(1.94) | 1.343*(1.98) | 1.274*(1.98) | ||||

| FDI | 0.004*(1.96) | 0.003*(1.95) | 0.005*(1.91) | 0.004**(2.70) | ||||

| LnREER | −0.049(−1.30) | −0.041(−1.07) | −.0451(−1.16) | −.0432(−1.12) | ||||

| WAGE | −0.003*(−1.89) | −0.004*(−1.93) | −0.003**(−2.34) | −0.004**(−2.31) | ||||

| IN | 0.086**(2.21) | 0.074*(1.95) | 0.080**(2.92) | 0.082**(2.02) | ||||

| 常数项 | −0.152(−0.73) | 0.189**(2.52) | 0.189**(2.52) | 0.619(1.21) | −0.063(−0.64) | −0.077(−0.80) | 0.972**(2.43) | 0.923**(2.42) |

| 样本数 | 680 | 680 | 680 | 680 | 640 | 640 | 640 | 640 |

| R2 | 0.313 | 0.366 | 0.393 | 0.402 | 0.332 | 0.323 | 0.385 | 0.399 |

| hausman | 93.671(0.00) | 102.362(0.00) | 108.152(0.00) | 99.372(0.00) | ||||

| 不足识别检验 | 34.152(0.00) | 36.336(0.00) | 29.281(0.00) | 28.631(0.00) | ||||

| 弱识别检验 | 22.5316(0.05) | 22.213(0.05) | 26.519(0.01) | 26.283(0.01) | ||||

| 过度识别检验 | 2.169(0.35) | 3.531(0.16) | 0.597(0.69) | 1.382(0.49) | ||||

| 注:列(5)—列(8)采用的工具变量为GVL和GVP变量的一阶滞后项;弱工具变量检验括号里的值为Cragg-Donald Wald F的10%水平标准值;系数值括号里为t值或z值,***、**、*和#分别表示1%、5%、10%和15%的统计显著水平。下同。 | ||||||||

表1中列(1)—列(4)报告的回归结果,是经检验后最终采用固定效应模型进行回归估计所得的结果。从列(1)和列(2)的估计结果可以看出,无论是采用GVL1还是采用GVL2作为价值链分工深化效应的替代变量,其一次项的系数估计值都为正,而二次项系数估计值均为负,并且都通过了显著性统计检验。这一结果意味着全球价值链分工深化效应的大背景,对各经济体融入其中从而实现出口增长具有倒“U”形影响,即伴随着全球价值链分工的深化,贸易增速会表现为先高后低的变化趋势,从而理论假说1得到了经验验证。就全球价值链分工地位变量(GVP)而言,列(1)和列(2)的回归系数估计值均为负,且均在5%的显著性水平上通过了统计性检验。由于本文采用的是出口上游度指标作为分工地位的替代变量,而出口上游度指数越大,表明该经济体在全球价值链分工中所处地位越低。因此,上述回归结果意味着,一国越是以低端嵌入的方式融入全球价值链或者说处于全球价值链分工中的地位越低,其出口增长能力就越强;反之则反是。当然,上述回归结果中所能得到的一个自然而然的推论是,如果一国在全球价值链分工中的地位发生了变化,那么其出口增长同样会受到显著影响,更确切地说,伴随着一国在全球价值链中分工地位的提高,在不考虑其他影响因素的作用下,其出口增长反而可能会下降,从而验证了理论假说2。

在纳入其他控制变量后,从列(3)和列(4)的回归结果来看,就全球价值链分工深化效应变量而言,无论是变量GVL1还是变量GVL2,与前面列(1)和列(2)的回归结果相比,其系数估计值的符号、大小和统计检验的显著性等均没有发生实质性变化,从而在一定程度上表明了回归结果的可靠性和稳定性。就全球价值链分工地位变量(GVP)而言,与全球价值链分工深化效应变量类似,也均未发生实质性变化,从而说明全球价值链分工地位对出口增长所产生的显著影响具有一定的稳定性和可靠性。

对于其他控制变量来说,列(3)和列(4)的回归结果显示,全球经济增长率变量(GDPR)的系数估计值为正,且至少在5%的显著性水平上通过了统计检验,表明全球经济稳定增长对各经济体出口增长具有重要作用。贸易自由化变量(TF)的系数估计值为正,且在10%的显著性水平上通过了统计检验,这一结果说明以关税和非关税等贸易壁垒的降低和削减为表现的全球经济自由化发展,的确为各经济体出口增长提供了便利和制度保障,从而显著地促进了出口贸易的健康发展。各经济体利用外资变量(FDI)的系数估计值在列(3)和列(4)中同样均显示为正,且至少在10%的显著性水平上通过了统计检验,说明利用外资有力地推动了出口贸易的增长。就实际有效汇率变量(LnREER)而言,列(3)和列(4)的回归结果显示,其系数估计值虽为负,但均未通过显著性检验。制造业工资率水平(WAGE)的系数估计值在列(3)和列(4)中均为负,且在10%的显著性水平上通过了统计检验,表明制造业工资水平作为生产成本的重要组成部分,确实是比较优势的决定性因素之一。就以研发投入占GDP之比表示的技术创新能力变量(IN)而言,列(3)和列(4)中系数估计值均显示为正,且至少在10%的显著性水平上通过了统计检验,表明技术创新能力对出口增长具有显著影响,即技术创新能力越强的国家和地区,其出口增长能力也越强。

考虑到计量模型可能存在的内生性问题,本文采用传统做法,即以全球价值链分工深化效应变量和全球价值链分工地位变量的滞后一阶项作为工具变量,采用工具变量法对计量模型(3)进行了重新估计,所得结果呈列于表1的列(5)—列(8)。此外,在表1的最后三行给出了工具变量选择的有效性检验,弱工具变量和工具变量识别不足,以及工具变量过度识别的检验结果表明,所选工具变量基本有效。从中不难发现,采用工具变量法的估计结果,与固定效应模型的GLS方法的估计结果基本一致。也就是说,从本文关注的核心解释变量来看,以两种指标测度的全球价值链分工深化效应的替代变量,在列(5)—列(8)中一次项的系数估计值都为正,而二次项系数估计值均为负,且通过了显著性统计检验;与之类似,全球价值链分工地位变量的系数估计值在列(5)—列(8)中同样显示为正,且在5%的显著性水平上通过了统计检验。这说明考虑可能的内生性问题后,所得估计结果并没有出现大的变化,从而再次表明前文的理论假说通过了较好的逻辑一致性计量检验。

为进一步检验前述基准模型回归估计结果的可靠性和稳定性,我们再利用出口贸易收入弹性,即各经济体出口额增长率与其当期GDP增长率之比作为被解释变量,进行进一步的稳健性检验分析。所得结果表明,当我们将出口贸易依存度作为被解释变量时,无论是各关键解释变量还是其他控制变量,其系数估计值无论是在正负的方向性上还是在显著性统计检验方面,均未发生实质性改变,从而在一定程度上说明了前述基准模型估计结果的可靠性和稳健性

(二)GMM估计结果及进一步稳健性检验

虽然使用工具变量法能够在一定程度上解决可能存在的内生性问题,但面板数据的估计仍然会存在诸如扰动项的自相关、某些回归变量并非严格外生而是先决变量等计量问题。此外,出口贸易往往具有惯性特征,即前一期的出口对后一期的出口具有滞后影响。因此,考虑到这几点,上述计量模型(3)还应纳入出口增长变量的滞后项作为解释变量。于是,就有了如下动态面板数据模型:

| $E{X_{i,t}} = {\alpha _0} + {\alpha _1}E{X_{i,t - 1}} + {\alpha _2}GV{L_t} + {\alpha _3}GVL_t^2 + {\alpha _3}GV{P_{i,t}} + \beta {C_{i,t}} + {\mu _t} + {\nu _i} + {\varepsilon _{i{\rm{,}}t}}$ | (5) |

显然,出口贸易的动态特征意味着使用静态面板数据的回归方法所得估计结果可能是有偏的;因此,针对动态面板数据模型(4),我们采用系统广义矩估计方法(System GMM)以有效解决上述问题。由于系统广义矩估计方法通常包括“一步法”和“两步法”两种,且“两步法”的系统广义矩估计更为有效,因此我们选择“两步法”系统GMM进行估计。此外,为了避免可能存在的异方差影响,参数估计值的标准误均采用稳健估计量。所得结果报告于表2。依据表2报告的回归结果,基本可以总结出以下几点结论:第一,作为解释变量的滞后一期出口增长变量,在所有的回归结果中,其系数估计值均为正,且至少在5%的显著性水平上通过了统计检验,表明出口增长确实具有惯性作用,即上一期出口增长对当前出口增长具有显著正面影响。第二,作为全球价值链分工深化效应的替代变量,无论是采用全球价值链长度还是采用中间品出口占比,无论是仅考虑核心解释变量还是纳入其余控制变量,该关键解释变量的一次项系数估计值均为正,而二次项系数估计值均为负,且均通过了显著性统计检验。总之,这一估计结果与前文保持了较好的一致性,再次说明了全球价值链分工深化效应的大背景对各经济体出口增长具有显著的非线性影响。第三,全球价值链分工地位变量的系数估计值也均为正,且通过了显著性统计检验,表明全球价值链分工地位对出口增长具有显著影响,即出口上游度指数越高或者说全球价值链分工地位越低,越表现出高出口增长率。当然,这一点其实是与一国或地区融入全球价值链分工后出口增长的“虚高”有关,也就是说,越是处于低端从而出口中所内含的进口中间品成分越多,出口增长率表现得就越高。第四,至于其他控制变量,与表1的回归结果相比,同样未出现实质性变化,本文在此不再赘述。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| EX(−1) | 0.058**(2.34) | 0.067**(2.55) | 0.052**(2.20) | 0.053**(2.22) |

| GVL1 | 0.039**(2.18) | 0.038**(2.56) | ||

| (GVL1)2 | −0.017**(−2.01) | −0.016*(−1.96) | ||

| GVL2 | 0.249***(3.15) | 0.246**(3.67) | ||

| (GVL2)2 | −0.114***(−3.07) | −0.113**(−2.55) | ||

| GVP | 0.014**(2.35) | 0.013**(2.16) | 0.013**(2.51) | 0.018**(2.33) |

| GDPR | 0.023**(2.18) | 0.024**(2.63) | ||

| TF | 1.331*(1.93) | 1.323**(2.61) | ||

| FDI | 0.003*(1.98) | 0.004*(1.93) | ||

| LnREER | −0.043(−1.28) | −0.042(−1.18) | ||

| WAGE | −0.003*(−1.91) | −0.004*(−1.95) | ||

| IN | 0.083**(2.15) | 0.081*(2.33) | ||

| 常数项 | −0.052(−0.55) | 0.141(1.48) | 1.287**(2.38) | 1.351(0.641) |

| 样本数 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| 时间固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 国家固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| Wald检验 | 25.561(0.00) | 26.184(0.00) | 34.212(0.00) | 35.915(0.00) |

| Sargan检验 | 26.132(0.26) | 23.356(0.49) | 29.336(0.25) | 29.375(0.24) |

| AR(1)检验p值 | 0.031 | 0.273 | 0.067 | 0.217 |

| AR(2)检验p值 | 0.853 | 0.692 | 0.841 | 0.793 |

此外,为进一步检验前述所得回归估计结果的可靠性和稳定性,我们再利用出口贸易收入弹性作为被解释变量,进行进一步的稳健性检验分析。所得结果表明,当我们将出口贸易依存度作为被解释变量时,以两种测度指标表示的全球价值链分工深化效应变量、全球价值链分工地位变量和出口贸易依存度滞后一期变量,其系数估计值仅在绝对值大小方面出现了较为明显的变化,而在影响的方向性及显著性统计检验方面,均与前述结果具有较高的一致性,即对以出口贸易依存度所表征的出口增长具有显著正向影响,从而在一定程度上印证了前述估计结果的可靠性和稳健性。

六、结论及启示

基于全球价值链分工演进这一特定视角,本文从理论上阐述了全球价值链分工的深化效应对贸易增速可能产生的非线性影响,以及一国(地区)全球价值链攀升对其出口增速影响的作用机制,并形成了相应的理论假说;再利用1995—2011年的跨国面板数据,进一步对理论假说进行了逻辑一致性的计量检验。结果表明:第一,全球价值链分工深化效应这一大背景对出口增速具有显著的倒“U”形影响,即伴随着全球价值链分工的不断深化,其对各经济体融入其中从而实现出口增长的影响,表现出先强后弱的变化趋势。第二,一国(地区)在全球价值链分工中的位置对其出口增长具有显著影响,具体而言:在全球价值链分工体系中越是处于低端,对其出口增长越是具有促进作用;而越是处于高端,对其出口增长的促进作用越是弱化。这一结论同时也意味着,一国(地区)在全球价值链中的位置变动,对其出口增长也会产生显著影响。第三,从其他影响因素来看,全球经济稳定增长、贸易自由化发展、各国利用外资和技术创新能力等,均对出口增长具有显著正向的促进作用;制造业工资水平作为比较成本的重要决定因素之一,其上升的确会对出口增长带来不利影响;至于实际有效汇率,本文没有发现其对出口增长具有显著影响,这或许是全球价值链分工弱化了其价格传导机制的功能。

上述结论不仅有助于我们从全球价值链分工角度深化认识影响全球贸易增速的因素及其机理,而且对于我们理解当前包括中国在内的贸易增速变化也有着深刻启示。当前全球贸易增速趋缓,一方面与金融危机及后续影响有关,另一方面从内生动力上看,更与全球价值链分工深化趋势的减缓有关。裴长洪(2015)的研究已经表明,近年来以中间产品贸易占比为表征的全球价值链分工演进,已经呈现明显的放缓趋势,或者说全球价值链分工格局已基本定型,进一步深化的难度加大,新一轮的深化将有赖于新一轮技术革命和产业革命的爆发。这也是当前全球经济处于深度调整期的重要特征和表现。因此,在理论模型和实证分析中所揭示的关键因素,虽然其影响主要是针对“一国贸易增速”而言,但是当全球价值链分工深化趋势减缓成为影响所有国家的总体趋势的因素时,就不难理解受其影响,作为个体加总的全球贸易增速就会受到相同方向的影响。具体到中国而言,近年来外贸增速下滑除受现有文献所揭示的传统因素影响外,从更深层、更本质和更长远的角度看,是与全球价值链分工以及中国融入其中的特性密切相关的。一方面,全球价值链分工趋势减缓这一大背景显然会在很大程度上抑制中国进一步承接价值增值环节的国际梯度转移,加之近年来包括劳动成本上升等各种生产要素价格集中进入上升期,使得传统低成本优势逐步丧失,出口增长能力自然受限和削弱;另一方面,中国虽以“低端嵌入”方式融入全球价值链,但经过多年的发展,实现价值链的逐步攀升同样也是事实,这一点已得到许多实证研究的证实(金京等,2013),仅从这一意义出发而不考虑其他因素的作用,出口增速同样也会趋缓,因为统计“虚高”的成分会被不断挤出。当然,这并非意味着面对中国外贸增速下滑,我们应放任不管,无所作为。相反,在客观条件变化导致贸易增速下降的情形下,外贸发展必须摒弃“以增速论英雄”的传统观念,转向“以质取胜”的发展战略,否则可能会面临外贸发展的更大波动,从而丧失贸易利得,更不利于外贸的长期发展。实际上,更优质的外贸发展水平不仅有助于依托质量提升贸易利得,同时也有助于增创外贸发展新优势,提升外贸竞争力,从而在一定程度上平抑外贸增速下滑趋势。而从全球意义上看,前一轮全球贸易高速增长是与中国融入经济全球化分不开的,当前全球贸易失速同样也与“中国因素”密切相关,因此,如何能够在当前全球贸易普遍低迷的背景下尽早“破茧而出”,继续担当着“稳定”乃至引领全球贸易增长的重任,需要我们化压力为动力,加快推进中国外贸转型升级。

囿于数据可得性,本文对趋势特征的分析和判断只是给出了一个初步的经验验证。随着统计数据库的不断完善和更新,包括可以获取更长时间序列的数据,未来的研究需要进行进一步证实。此外,本文的研究对贸易增速的变化主要停留在总值核算法的基础上,而对增加值贸易增速变化则没有充分关注。增加值贸易是价值链分工条件下的一个研究热点,因此贸易增速在增加值层面上具有怎样的变化趋势,与总值核算法下的贸易增速相比具有怎样的差异性和特征性等,对于诸如此类问题的探讨,都是未来研究的重要方向。

| [1] | 程大中. 中国参与全球价值链分工的程度及演变趋势——基于跨国投入—产出分析[J]. 经济研究, 2015(9): 4–16. |

| [2] | 戴翔, 金碚. 产品内分工、制度质量与出口技术复杂度[J]. 经济研究, 2014(7): 4–17. |

| [3] | 金京, 戴翔, 张二震. 全球要素分工背景下的中国产业转型升级[J]. 中国工业经济, 2013(11): 57–69. |

| [4] | 李坤望, 蒋为, 宋立刚. 中国出口产品品质变动之谜: 基于市场进入的微观解释[J]. 中国社会科学, 2014(3): 80–103. |

| [5] | 刘志彪, 吴福象. 贸易一体化与生产非一体化——基于经济全球化两个重要假说的实证研究[J]. 中国社会科学, 2006(2): 80–92. |

| [6] | 罗长远, 张军. 附加值贸易: 基于中国的实证分析[J]. 经济研究, 2014(6): 4–17. |

| [7] | 裴长洪. 经济新常态下中国扩大开放的绩效评价[J]. 经济研究, 2015(4): 4–20. |

| [8] | 苏庆义, 高凌云. 全球价值链分工位置及其演进规律[J]. 统计研究, 2015(12): 38–45. DOI:10.3969/j.issn.1002-4565.2015.12.005 |

| [9] | 佟家栋, 刘竹青. 地理集聚与企业的出口抉择: 基于外资融资依赖角度的研究[J]. 世界经济, 2014(7): 67–85. |

| [10] | 余淼杰. 中国的贸易自由化与制造业企业生产率[J]. 经济研究, 2010(12): 97–110. |

| [11] | 赵亚明. 地区收入差距: 一个超边际的分析视角[J]. 经济研究, 2012(S2): 31–41. |

| [12] | Alessandria G, Kaboski J P, Midrigan V. Inventories, lumpy trade, and large devaluations[J]. American Economic Review, 2010, 100(5): 2304–2339. DOI:10.1257/aer.100.5.2304 |

| [13] | Anderson J E, Larch M, Yotov Y V. Growth and trade with frictions: A structural estimation framework[R]. NBER Working Paper No. 21377, 2015. |

| [14] | Berman E, Bound J, Griliches Z. Changes in the demand for skilled labor within U. S. manufacturing: Evidence from the annual survey of manufactures[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1994, 109(2): 367–397. DOI:10.2307/2118467 |

| [15] | Bown C P, Crowley M A. Trade deflection and trade depression[J]. Journal of International Economics, 2007, 72(1): 176–201. DOI:10.1016/j.jinteco.2006.09.005 |

| [16] | Eckel C, Iacovone L, Javorcik B, et al. Multi-product firms at home and away: Cost-versus quality-based competence[J]. Journal of International Economics, 2015, 95(2): 216–232. DOI:10.1016/j.jinteco.2014.12.012 |

| [17] | Fally T, Hillberry R. Quantifying upstreamness in East Asia: Insights from a coasian model of production staging[R]. UC Berkeley ARE Working Paper, 2013. |

| [18] | Hummels D, Ishii J, Yi K-M. The nature and growth of vertical specialization in world trade[J]. Journal of International Economics, 2001, 54(1): 75–96. DOI:10.1016/S0022-1996(00)00093-3 |

| [19] | Johnson B C, Noguera G. Accounting for intermediates: Production sharing and trade in value added[J]. Journal of International Economics, 2012, 86(2): 224–236. DOI:10.1016/j.jinteco.2011.10.003 |

| [20] | Koopman R, Wang Z, Wei S-J. Tracing value-added and double counting in gross exports[J]. American Economic Review, 2014, 104(2): 459–494. DOI:10.1257/aer.104.2.459 |

| [21] | Krugman P R, Cooper R N, Srinivasan T N. Growing world trade: Causes and consequences[J]. Brookings Papers on Economic Activity, 1995, 1995(1): 327–377. DOI:10.2307/2534577 |

| [22] | Levchenko A A, Lewis L, Tesar L L. The collapse of international trade during the 2008-2009 crisis: In search of the smoking gun[R]. NBER Working Paper No. 16006, 2010. |

| [23] | Rudolfs B, Johnson R C, Yi K-M. Vertical linkages and the collapse of global trade[J]. American Economic Review, 2011, 101(3): 308–312. DOI:10.1257/aer.101.3.308 |

2018, Vol. 44

2018, Vol. 44