2. 上海财经大学 金融学院,上海 200433

2. School of Finance,Shanghai University of Finance and Economics,Shanghai 200433,China

一、引 言

驱动经济增长的三大要素为技术进步、资本和劳动力。为了促进经济长期发展,一方面可提高技术水平、增加资本投入和提高劳动力投入的数量和质量,另一方面可减少要素流动的“摩擦”来增加配置效率。在我国劳动力数量即将“触顶”下行的背景下,减少劳动力从农村向城镇流动的“摩擦”,对实现我国经济保持中高速发展的长期目标异常重要。随着我国经济的发展,非农部门对劳动力的需求日益增加,通过户籍制度改革来增加非农部门的劳动力供给仍然是现阶段我国人口政策的重中之重。当前我国的户籍扭曲程度几何?逐渐放松户籍制度的诸多限制(以下简称放松户籍制度或户籍制度放松)将对我国经济产生怎样的影响?回答这两个问题将对我国正在进行的户籍制度改革具有重要意义。

当前研究户籍制度的文献主要从如下两方面进行:第一,研究户籍制度对经济发展平衡的影响。Hertel和Zhai(2006)、孙文凯等(2011)、Tombe和Zhu(2015)研究得出,户籍制度阻碍了社会的发展和现代化,加深了社会的不公平程度;蔡昉等(2001)、Gagnon等(2012)研究发现,户籍制度阻碍了农业户口工人向城市的转移;邢春冰和罗楚亮(2009)、万海远和李实(2013)、陈珣和徐舒(2014)研究认为,户籍制度对农民工进城的限制是农民工工资相对于非农工人工资较低的主要原因。第二,研究户籍制度改革的方向以及政府在户籍改革中的作用,发现户籍制度的逐步放松有利于提高社会福利和创造就业机会(Meng,2000;陈静敏等,2008;Fields和Song,2013;Carriga等,2017)。

尽管现有文献从以上两方面讨论了户籍制度对中国经济的影响,但尚未有文献对户籍扭曲程度进行度量,也没有文献对户籍制度放松带来的经济变化进行研究。测度户籍扭曲程度是重要的,因为其度量了户籍差异造成的农业户口工人在非农部门就业的收入损失程度,这在一定程度上反映了收入的不公平程度,并且度量出来的户籍扭曲程度是研究户籍制度放松对经济影响的基础。测度户籍制度放松对中国经济的影响也是重要的,因为在现阶段户籍制度的放松是我国增加非农部门就业的主要途径,农业部门工人向非农部门的转移会影响到经济的各个方面,尤其是影响到两个部门的产值和工人的工资率,即影响到社会生产效率和社会公平,所以这一测度对政府部门评估户籍制度改革所带来的影响具有重要的现实意义。

本文在Hansen和Prescott(2002)两部门劳动力流动模型的基础上,把工人分为农业户口和非农户口,①引入户籍扭曲因子,构建了两部门两类工人的户籍扭曲模型。以国家统计局发布的名义GDP、GDP增速、固定资本形成总额、就业人数、居民消费物价指数等数据为支撑,度量了户籍扭曲程度。为了测度户籍制度放松对经济的影响,本文以韩国为我国户籍制度完全放松后的参照,得到当我国户籍制度在2013年完全放松后,经济达到均衡时,农业部门的就业人数将下降58.83%,非农部门的就业人数将上升26.92%;社会总产值将增长15.33%,农业部门的增加值将下降50.82%,非农部门的增加值将上升18.33%;非农部门工资率将下降6.77%,农业部门工资率将上升19.44%。文章最后对基准模型进行了拓展,建立了包含“农业与非农”和“本地与外地”户籍差异的省份异质性户籍扭曲模型,为讨论这两种户籍扭曲对经济的影响提供了研究框架。

①农业户口和非农户口在我国也被称为农村户口和城市户口。

本文的理论创新主要体现在两个方面:第一,通过将工人区分为农业和非农户口,引入户籍扭曲因子,构建了两部门两类工人的户籍扭曲模型,②可较好地度量户籍扭曲程度及评估户籍制度放松对经济的影响;第二,建立了包含“农业与非农”和“本地与外地”户籍差异的省份异质性户籍扭曲模型,为讨论这两种扭曲对经济的影响提供了研究框架。

②现有部门间劳动力错配文献,大多只考虑了农业部门和非农部门的差异,而没有考虑工人的户籍差异,如Hansen 和Prescott(2002)、袁志刚和解栋栋(2011)、柏培文(2012)以及盖庆恩等(2013);绝大多数现有户籍扭曲文献对工人的消费函数进行了一定假设,本文的理论只基于工人的消费约束而没有对工人的消费函数加以假定,使得基于理论的实证分析结果更加稳健。

二、理论模型

本文在Hansen和Prescott(2002)两部门一般均衡模型的基础上,把工人分类为农业户口工人和非农户口工人,引入户籍扭曲因子,建立两部门两类工人劳动力流动的一般均衡户籍扭曲模型。

为了讨论部门间劳动力的流动,假设经济中有两个部门,即农业部门和非农部门。考虑到工人的户籍差异,假设经济中工人分为农业户口和非农户口两类,其中非农户口工人只能在非农部门就业,并且经济中没有失业。非农户口工人只能在非农部门就业的原因有三:一是为了简化模型;二是非农户口工人在农业部门就业的人数很少,不到非农户口工人总人数的5%;三是非农户口工人一般在农业部门的国家机构就业,和农业户口工人普遍从事的农业劳作不同。

(一)工人

非农户口工人只能在非农部门就业,其消费约束条件为:

| ${P_m}{c_u} {\text{≤}} {w_m}(1 - {t_1})$ | (1) |

其中,

农业户口的工人能在农业部门或非农部门就业。若农业户口工人在农业部门就业,则其消费约束为:

| ${P_r}{c_r} {\text{≤}} {w_r}(1 + {t_2})$ | (2) |

其中,

| ${P_m}{c_r} {\text{≤}} (1 - \tau ){w_m}(1 - {t_1})$ | (3) |

其中,

本文定义

农业户口工人进入非农部门工作的条件为农业户口在非农部门工作时消费物品的数量比在农业部门工作时消费物品的数量更多。该条件可写为:

容易得到,农业户口工人是否进入非农部门工作的无差别条件为:

| $(1 - \tau )\frac{{{w_m}}}{{{P_m}}}(1 - {t_1}) = \frac{{{w_r}}}{{{P_r}}}(1 + {t_2})$ | (4) |

由式(4)可得户籍扭曲程度为:

(二)厂商

假设社会中存在两个部门:一个为农业部门,另一个为非农部门。农业部门只以劳动力投入为要素投入品,而非农部门以资本和劳动力为要素投入品。

1. 非农部门

假设非农部门的生产函数为柯布-道格拉斯函数,也即:

| ${Y_m} = {A_m}{({K_m}^{{\alpha _m}}{L_m}^{1 - {\alpha _m}})^\eta }$ | (5) |

其中,

非农部门的利润最大化问题可以写为:

| $\mathop {\max }\limits_{_{{L_m},{K_m}}} {\pi _m} = {Y_m} - {w_m}{L_m} - (1 + \mu )R{K_m}$ | (6) |

其中,

由利润最大化的一阶条件可以得到劳动力的投入量和资本的投入量分别为:

| ${L_m} = \frac{{1 - {\alpha _m}}}{{{w_m}}}\eta {Y_m}$ | (7) |

| ${K_m} = \frac{{{\alpha _m}}}{{(1 + \mu )R}}\eta {Y_m}$ | (8) |

2. 农业部门

假设农业部门只以劳动力投入为要素投入品,并假设农业部门的生产函数为:

| ${Y_r} = {A_r}{(s{L_r})^\phi }$ | (9) |

其中,

农业部门的利润最大化问题为:

| $\mathop {\max }\limits_{{L_r}} {\pi _r} = {Y_r} - {w_r}s{L_r}$ | (10) |

其中,

| $\phi \frac{{{Y_r}}}{{s{L_r}}} = {w_r}$ | (11) |

(三)市场出清

劳动力市场出清的条件为:

| $L = {L_m} + L_r^r$ | (12) |

上式的含义为社会工人总人数等于非农部门就业总人数与农业部门就业总人数之和。

(四)一般均衡

本文联立农业户口工人是否进入非农部门的阈条件式(4)、非农部门生产函数式(5)、非农部门利润最大化条件式(7)与式(8)、农业部门生产函数式(9)、农业部门利润最大化条件式(11)和劳动力市场出清条件式(12),求解经济变量非农部门产值

在一般均衡的基础上,对参数进行校准之后,本文将在第五部分讨论当户籍扭曲程度

(五)比较静态分析

直觉上,减少户籍扭曲程度

由农业户口工人是否进入非农部门工作的无差别条件式(4)、非农部门劳动力需求的条件式(7)和农业部门利润最大化的一阶条件式(11),可得

| $s = \displaystyle\frac{{\phi {Y_r}({L_u} + {L_r})\displaystyle\frac{{1 + {t_2}}}{{1 - {t_1}}}\displaystyle\frac{{{P_m}}}{{{P_r}}}}}{{(1 - \tau )(1 - {\alpha _m})\eta {Y_m}{L_r} + \phi {Y_r}{L_r}\displaystyle\frac{{1 + {t_2}}}{{1 - {t_1}}}\displaystyle\frac{{{P_m}}}{{{P_r}}}}}$ | (13) |

容易得到

三、实证数据说明

本文利用Brandt和Holz(2006)关于城市和农村的一篮子物品价格计算工人的实际收入,以1990年为基准年得到1984−2013年中国城市一篮子物品价格和中国农村一篮子物品价格。农村居民的实际人均收入和城镇居民的实际人均可支配收入数据来源于《中国统计年鉴1996》和《中国统计年鉴2015》。GDP数据来源于中经网数据库,并以1978年为基准年,得到各产业的实际增加值。

本文的资本数据来源于《中国统计年鉴2006》《中国统计年鉴2013》和《中国国内生产总值核算历史资料(1952−1995)》等。类似于单豪杰(2008)的方法,以固定资本形成总额的数据作为当年的投资数据,根据《中国国内生产总值核算历史资料(1952−1995)》和《中国国内生产总值核算历史资料(1952−2004)》提供的1952−2004年全国和分省的固定资本形成价格指数,计算出以1952年为基期的价格平减指数。对于2005−2006年缺失的指数,本文用各省的固定资产投资价格指数进行替代。参照Brandt等(2012)的做法,本文取折旧率为0.09,得到以1978年为基期的我国资本存量。

本文的就业人员数来自国家统计局网站上公布的三次产业的就业人员数。值得注意的是,国家统计局网站上公布的三次产业就业人员数是根据第五次和第六次全国人口普查资料及历年劳动力调查资料推算得到的,各产业的实际就业人数可能与此数据有偏差,但基本上不影响本文的数值变化趋势及相应的政策建议。

四、户籍扭曲程度的度量

度量户籍扭曲程度有助于我们分析户籍扭曲程度演变过程背后的原因,对政府制定相关的户籍制度改革措施也有借鉴意义。由式(4)可知,户籍扭曲程度

| 年份 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |

| τ | 0.391 | 0.413 | 0.428 | 0.442 | 0.473 | 0.505 | 0.469 | 0.475 |

| 年份 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |

| τ | 0.475 | 0.474 | 0.463 | 0.440 | 0.417 | 0.410 | 0.410 | 0.410 |

| 年份 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |

| τ | 0.410 | 0.410 | 0.409 | 0.410 | 0.408 | 0.395 | 0.390 | 0.389 |

| 年份 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||

| τ | 0.389 | 0.389 | 0.389 | 0.390 | 0.389 | 0.390 |

通过表1可以看到,户籍扭曲程度的变化呈倒“U”形。具体来看,1984−1989年从0.39增加到0.51,这一时期正值我国改革开放初期,乡镇企业快速发展,农民工迫切希望进城,而此时户籍制度的改革相对于经济的发展要滞后很多,导致这个时期非农部门工资率的增长速度远远高于农业部门,与之对应的是户籍扭曲程度的逐步上升;1989−2005年户籍扭曲程度逐渐减少到0.40,这一时期我国户籍制度改革步伐加快,随着农村劳动力不断地流入非农部门,非农部门的工资率增长速度相对于农业部门有所放缓,相应的户籍扭曲程度逐渐减少;2006−2013年户籍扭曲程度稳定在0.39附近,这一时期,随着农业部门劳动力的进一步减少和农业部门工资率的进一步提升,农业部门的劳动力不再盲目地涌入非农部门,而是逐渐回归理性,与此同时,农村居民的实际人均收入和城镇居民的实际人均可支配收入之比基本维持在3.20附近,与之对应的户籍扭曲程度也逐渐稳定下来。

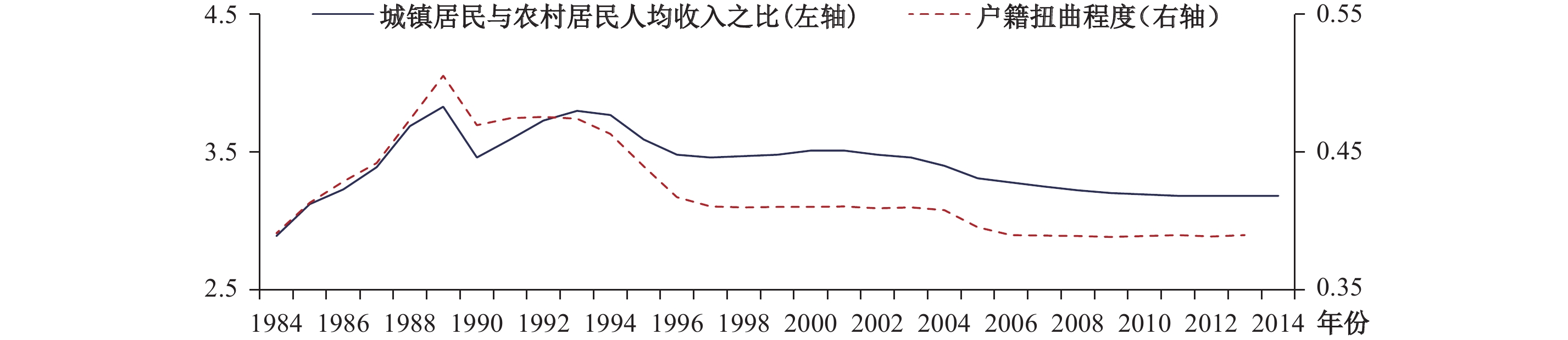

从经济学逻辑来看,户籍扭曲程度和城镇居民人均收入与农村居民人均收入之比应当有很强的正向关系,即城镇居民一般是在非农部门就业,城镇居民人均收入很大程度上体现了非农部门工资率的变化。而农村居民一般是在农业部门就业,即使农村居民一年中有一段时间会在非农部门工作,但其人均收入还是在很大程度上体现了农业部门的工资率变化。由于我国非农部门的工资率明显高于农业部门,因此当户籍扭曲程度变大时,进入非农部门的农业户口工人变少,对应的城镇居民的人均收入增长比农村居民的更快,两者人均收入之比变大;而当户籍扭曲程度变小时,城镇居民与农村居民的人均收入之比变小。从图1可以发现,户籍扭曲程度和城镇居民与农村居民的人均收入之比具有很强的正相关性,这在一定程度上说明了本文所计算的户籍扭曲程度具有很大的可信度。

|

| 图 1 户籍扭曲程度和城镇居民与农村居民的人均收入之比的正相关性 |

五、户籍制度逐渐放松对经济的影响

户籍制度是限制我国劳动力自由流动的主要障碍,因此讨论户籍制度逐步放松如何影响我国经济及其影响程度,将有助于评估我国户籍制度逐步放松的经济效益,进而为制定相关户籍改革政策提供参考。户籍制度逐步放松对经济产生影响的机制为:户籍制度放松后,农业户口工人进入非农部门就业的成本降低,促使更多的农业户口工人进城,导致非农部门的劳动力供给增加和农业部门的劳动力供给减少,进而影响两个部门的产值和工资率等。

为了讨论户籍制度逐渐放松对我国经济的影响,需要对模型的参数加以假定,并计算农业部门的工资率

本文参照宋铮(2006)的做法,取

利用第三部分的实证数据和本部分的参数设定,由

| 年份 | 1+µ | 年份 | 1+µ | |||||||||

| 1978 | 1.097 | 0.443 | 1.067 | 0.288 | 0.502 | 1997 | 3.550 | 0.950 | 2.910 | 0.592 | 1.190 | |

| 1979 | 1.158 | 0.466 | 1.102 | 0.302 | 0.541 | 1998 | 3.710 | 0.975 | 3.122 | 0.607 | 1.166 | |

| 1980 | 1.239 | 0.453 | 1.145 | 0.293 | 0.592 | 1999 | 3.891 | 0.989 | 3.371 | 0.613 | 1.146 | |

| 1981 | 1.258 | 0.476 | 1.134 | 0.306 | 0.611 | 2000 | 4.107 | 1.006 | 3.649 | 0.622 | 1.139 | |

| 1982 | 1.328 | 0.516 | 1.184 | 0.329 | 0.647 | 2001 | 4.318 | 1.024 | 3.939 | 0.633 | 1.125 | |

| 1983 | 1.432 | 0.555 | 1.251 | 0.353 | 0.703 | 2002 | 4.577 | 1.046 | 4.305 | 0.645 | 1.112 | |

| 1984 | 1.544 | 0.631 | 1.283 | 0.403 | 0.779 | 2003 | 4.861 | 1.081 | 4.693 | 0.669 | 1.101 | |

| 1985 | 1.726 | 0.638 | 1.406 | 0.407 | 0.866 | 2004 | 5.055 | 1.183 | 4.948 | 0.738 | 1.078 | |

| 1986 | 1.816 | 0.657 | 1.460 | 0.418 | 0.899 | 2005 | 5.324 | 1.284 | 5.311 | 0.807 | 1.061 | |

| 1987 | 1.970 | 0.681 | 1.580 | 0.432 | 0.948 | 2006 | 5.681 | 1.396 | 5.778 | 0.885 | 1.057 | |

| 1988 | 2.143 | 0.688 | 1.723 | 0.435 | 0.997 | 2007 | 6.181 | 1.490 | 6.433 | 0.952 | 1.072 | |

| 1989 | 2.205 | 0.692 | 1.800 | 0.436 | 0.994 | 2008 | 6.466 | 1.601 | 6.914 | 1.028 | 1.043 | |

| 1990 | 2.077 | 0.655 | 1.586 | 0.399 | 0.978 | 2009 | 6.689 | 1.712 | 7.387 | 1.108 | 0.990 | |

| 1991 | 2.260 | 0.668 | 1.740 | 0.407 | 1.032 | 2010 | 7.055 | 1.834 | 8.042 | 1.195 | 0.960 | |

| 1992 | 2.548 | 0.704 | 1.973 | 0.430 | 1.120 | 2011 | 7.335 | 1.987 | 8.572 | 1.307 | 0.928 | |

| 1993 | 2.803 | 0.753 | 2.179 | 0.462 | 1.178 | 2012 | 7.536 | 2.128 | 9.067 | 1.409 | 0.884 | |

| 1994 | 3.044 | 0.801 | 2.387 | 0.494 | 1.214 | 2013 | 7.703 | 2.326 | 9.444 | 1.560 | 0.848 | |

| 1995 | 3.215 | 0.861 | 2.548 | 0.535 | 1.212 | 2014 | 7.881 | 2.537 | 9.842 | 1.721 | 0.819 | |

| 1996 | 3.365 | 0.919 | 2.700 | 0.573 | 1.198 |

由表2可以看出,自1978年以来,我国非农部门和农业部门的全要素生产率(TFP)均得到了很大的提高。1978−2014年,非农部门TFP和农业部门TFP分别提高了7.19倍和5.73倍,工资率分别提高了9.22倍和5.98倍。这一时期是我国改革开放启动和加速期,整体上我国这两个部门的TFP在稳步提升,非农部门TFP提升的幅度较农业部门更大,是因为我国非农部门的技术更新要远快于农业部门,并且非农部门生产率的提升远快于农业部门,使得这一时期非农部门工资率的上涨速度远快于农业部门。

由表2还可见,资本市场上借贷资本的松紧程度

本文认为当户籍制度完全放松时,户籍扭曲程度的值不一定为零,主要原因为:农业户口工人和非农户口工人存在诸如人力资本及所从事行业不同等各种差别,即使没有户籍制度约束,两部门的工资率也应不同。如果强制性地假设户籍制度完全放松,经济达到均衡时,农业部门和非农部门的工资率相同,则会高估户籍制度完全放松对经济的影响。本文把韩国作为我国户籍制度完全放松后的参照,并且假设韩国的农村物价水平和城市物价水平一致,将2014年韩国在农林牧渔业从业人员的平均年薪与全部职业从业人员的平均年薪之比,视作我国完全放松户籍制度时考虑了农村和城市物价水平差异的情形下农村居民与城镇居民的实际人均收入之比。选择韩国作为参照国,是基于以下原因:一是韩国没有制度性约束限制农村与城镇之间劳动力的流动;二是韩国居民的生活习性和我国居民有较大相似性;三是韩国已经推进城乡一体化多年,城乡物价差异较小,甚至可以简化假设韩国农村与城市物价水平一致。2014年韩国全部职业从业人员的平均年薪为275万韩元,而从事农林牧渔业技术人员的平均年薪为215万韩元。本文假设当我国完全放松户籍制度时,户籍扭曲程度为:

| $\tau = 1 - \frac{{{w_r}}}{{{w_m}}}\frac{{1 + {t_2}}}{{1 - {t_1}}}\frac{{{P_m}}}{{{P_r}}} = 1 - \frac{{215}}{{275}} = 0.218$ | (14) |

此处以2013年为例,进一步讨论我国户籍制度逐步放松时宏观经济总量的变化。2013年,本文所度量的户籍扭曲程度为0.390,这里讨论户籍扭曲程度从0.390逐步降低到0.218的过程中经济总量的变化。为了方便讨论,令

利用前文的校准数值,联立式(4)、式(5)、式(7)、式(8)、式(9)、式(11)和式(12),当t从0变化到1时,求解

| 基准模型 | t=10% | t=30% | t=50% | t=100% | |

| Ym | 103.90 | 106.61 | 111.44 | 115.51 | 122.94 |

| Ym变化率 | 0% | 2.61% | 7.26% | 11.17% | 18.33% |

| Yr | 4.71 | 4.40 | 3.83 | 3.32 | 2.32 |

| Yr变化率 | 0% | −6.56% | −18.69% | −29.47% | −50.82% |

| Y | 108.61 | 111.01 | 115.27 | 118.83 | 125.26 |

| Y变化率 | 0% | 2.21% | 6.13% | 9.41% | 15.33% |

| wm | 9.44 | 9.34 | 9.17 | 9.04 | 8.81 |

| wm变化率 | 0% | −1.07% | −2.87% | −4.32% | −6.77% |

| wr | 1.56 | 1.59 | 1.64 | 1.70 | 1.86 |

| wr变化率 | 0% | 1.68% | 5.34% | 9.12% | 19.44% |

|

|

2.42 | 2.22 | 1.87 | 1.56 | 0.99 |

|

|

0% | −8.11% | −22.80% | −35.38% | −58.83% |

| Lm | 5.28 | 5.48 | 5.83 | 6.14 | 6.70 |

| Lm变化率 | 0% | 3.72% | 10.42% | 16.18% | 26.92% |

| Km | 279.94 | 287.25 | 300.25 | 311.22 | 331.25 |

| Km变化率 | 0% | 2.61% | 7.25% | 11.17% | 18.33% |

从户籍扭曲程度的变化对经济变量产生影响的逻辑上看,户籍制度逐渐放松时,农业户口工人进入非农部门工作的成本降低,更多的农业户口工人进入到非农部门就业,非农部门的就业人数上升,农业部门就业人数下降;非农部门的劳动力供给上升,导致劳动力的工资率下降,从而雇佣更多的工人,扩大生产,又引致资本需求量上升,①产值上升;农业部门的劳动力减少,产值下降,但人均土地资源上升,工资率增加。

①资本存量的上升是由国外资本的流入、社会闲散资金的流入和社会资本利用率的提升等原因造成的。

从户籍制度改革所带来的经济改善空间看,如果2013年我国完全放松户籍制度限制,户籍扭曲程度减少到韩国的水平,在经济达到均衡时,相对于户籍制度放松之前,农业部门的就业人数将下降58.83%,非农部门的就业人数将上升26.92%;社会增加值将增长15.33%,农业部门的增加值将下降50.82%,非农部门的增加值将上升18.33%;非农部门工资率将下降6.77%,农业部门工资率将上升19.44%;资本需求量将提升18.33%。

假设当前户籍制度放松所带来的经济影响与2013年估算的结果一致,那么在未来2年户籍制度放松程度为10%的情况下,非农部门就业人数将年均增加1.86%,而这部分人口增加所带来的住房需求增量对我国三四线城市的房地产去库存有很大作用,且整个社会增加值将年均上升1.11%,这对我国的“稳增长”也将产生比较大的贡献。

总体来看,本文得到的户籍制度逐渐放松时中国宏观经济总量的变化情况符合经济学逻辑。不过,本文没有考虑城市拥挤成本等户籍制度放松所带来的负面影响,因此户籍制度逐渐放松后实际的劳动力流动数量会比本文测算的更少,对宏观经济的影响也将比本文测算的更小。但是,当户籍制度扭曲程度变化较小时,城市的新增拥挤成本等户籍制度放松所带来的负面影响将可以忽略不计。此时,本文测算的户籍制度放松对宏观经济的影响将接近实际情况。在我国逐渐放松户籍制度限制的大方针下,户籍扭曲程度不会发生较大变化,因而本文计算的结果具有较大的可信度。

六、理论模型的拓展

前文只考虑了农业户籍与非农户籍的差异,但没有考虑本地户籍与外地户籍的差异,即没有考虑户籍制度对非农户口工人跨区域就业的限制。在2010年之后,一些城市和地区实行了区域内农业户口与非农户口的融合,户籍制度主要是限制外地户籍劳动力的流入。为了应对新形势,建立并讨论同时包含这两种户籍限制的户籍扭曲理论模型显得非常迫切。接下来,本文对前述理论模型进行拓展,建立包含“农业与非农”和“本地与外地”户籍差异的省份异质性户籍扭曲模型,为讨论这两种户籍扭曲对经济的影响提供研究框架。

(一)工人

假设经济中有N个省份。非农户口工人只能在非农部门就业,其可以选择在本省就业,也可以选择在外省就业。

在本省就业时,其消费约束为:

| ${P_m}(i){c_u} {\text{≤}} {w_m}(i)(1 - {t_1}(i))$ | (15) |

其中,

在外省就业时,其消费约束为:

| ${P_m}(j){c_u} {\text{≤}} (1 - \varphi (j)){w_m}(j)(1 - {t_1}(j))$ | (16) |

其中,

非农户口工人跨省就业的条件为其在外省非农部门就业所得的消费品数量大于或等于其留在本省非农部门就业所得的消费品数量,该条件可写为:

非农户口工人是否跨省份就业的无差别条件为:

| $\frac{{{w_m}(j)}}{{{P_m}(j)}}(1 - {t_1}(j))(1 - \varphi (j)) = \frac{{{w_m}(i)}}{{{P_m}(i)}}(1 - {t_1}(i))$ | (17) |

由(17)式可得:

农业户口工人能在农业部门或非农部门就业,假设其在农业部门就业时不会离开自己的家乡,而在非农部门就业时可以选择在本省就业,也可以选择在外省就业。

如果农业户口工人在农业部门就业,则其消费约束为:

| ${P_r}(i){c_r} {\text{≤}} {w_r}(i)(1 + {t_2}(i))$ | (18) |

其中,

如果农业户口工人在非农部门就业,则其消费约束为:

| ${P_m}(i){c_r} {\text{≤}} (1 - \tau (i)){w_m}(i)(1 - {t_1}(i))$ | (19) |

其中,

农业户口工人进入非农部门就业的条件为其在非农部门就业所得的消费品数量大于或等于其留在农业部门就业所得的消费品数量,该条件可写为:

农业户口工人是否进入非农部门工作的无差别条件为:

| $((1 - \tau (j))\frac{{{w_m}(j)}}{{{P_m}(j)}}(1 - {t_1}(j)) = \frac{{{w_r}(i)}}{{{P_r}(i)}}(1 + {t_2}(i))$ | (20) |

由(20)式可以得出:

(二)厂商

1. 非农部门

假设经济中有N个省份,非农部门在各省份内部没有差异,但在各省份之间是有差异的。假设非农部门的生产函数形式如下:

| ${Y_m}(i) = {A_m}(i){({K_m}{(i)^{{\alpha _m}}}{L_m}{(i)^{1 - {\alpha _m}}})^\eta }$ | (21) |

其中,

省份i的非农部门利润最大化问题可以写为:

| $\mathop {\max }\limits_{_{{L_m}(i),{K_m}(i)}} {\pi _m}(i) = {Y_m}(i) - {w_m}(i){L_m}(i) - (1 + \mu (i))R{K_m}(i)$ | (22) |

其中,

由利润最大化的一阶条件可以得到劳动力和资本的投入数量如下:

| ${L_m}(i) = \frac{{1 - {\alpha _m}}}{{{w_m}(i)}}\eta {Y_m}(i)$ | (23) |

| ${K_m}(i) = \frac{{{\alpha _m}}}{{(1 + \mu (i))R}}\eta {Y_m}(i)$ | (24) |

2. 农业部门

农业部门在各省份内部没有差异,但在各省份之间有差异。假设农业部门只以劳动力作为要素投入品,并假设省份i的农业部门生产函数为:

| ${Y_r}(i) = {A_r}(i){(L_r^r(i))^\phi }$ | (25) |

其中,

农业部门的利润最大化问题为:

| $\mathop {\max }\limits_{{L_r}(i)} {\pi _r}(i) = {Y_r}(i) - {w_r}(i)L_r^r(i)$ | (26) |

其中,

| $\phi \frac{{{Y_r}(i)}}{{L_r^r(i)}} = {w_r}(i) \Rightarrow L_r^r(i) = \frac{\phi }{{{w_r}(i)}}{Y_r}(i)$ | (27) |

(三)市场出清

1. 劳动力市场出清

假设省份i的工人数为

2. 资本市场出清

资本市场出清的条件为如下等式:

| ${K_m} = \sum\limits_{i = 1}^N {{K_m}(i)} $ | (28) |

至此,“农业与非农”和“本地与外地”户籍差异变化对中国经济产生影响的模型框架已经建立。但由于模型较复杂,对数据要求较高(如需要类似2005年Census那样的数据,而该数据不适合用于分析现在的情形),因此基于现有数据的模型估计数值的意义不大。待有最新的相关数据公布,该模型估计的结果将体现其应有的意义。

七、结论与启示

本文在Hansen和Prescott(2002)的两部门劳动力流动模型基础上,把工人分类为农业户口工人和非农户口工人,引入户籍扭曲因子,构建了两部门两类工人的户籍扭曲模型,以国家统计局发布的名义GDP、GDP增速、固定资本形成总额、就业人口、居民消费物价指数等数据为支撑,给出了较为精准的农业户口与非农户口之间户籍差异扭曲程度的度量,并以韩国为我国户籍完全放松后的参照,模拟了2013年我国户籍制度逐渐放松过程中的经济变化。另外,通过对基准模型的拓展,本文提供了既包含“农业与非农”户籍差异又包含“本地与外地”户籍差异的省份异质性户籍扭曲模型。通过本文的研究,可以得到如下结论:(1)1984−2013年我国的户籍扭曲程度变化呈现倒“U”形,说明我国户籍扭曲程度经历了由渐增到渐减的过程;而我国户籍扭曲程度在2006−2013年并没有下降的趋势,而是稳定在0.389附近,说明我国2006年之后的户籍制度扭曲程度并没有得到改善。随着农业部门劳动力的进一步减少和农业部门工资率的进一步提升,农业部门的劳动力不再盲目地涌入非农部门,而是回归理性。(2)本文以韩国为我国户籍制度完全放松后的参照,得到当我国户籍制度在2013年完全放松后,经济达到均衡时,农业部门的就业人数和产值将大幅下降,工资率将大幅上升;而非农部门的就业人数和产值将有较大程度上升,工资率将小幅下降,社会总产值将上升。这表明放松户籍制度限制将使得整个经济更有效率,并能缩小农业部门与非农部门的工资率差距,有利于社会的繁荣和公平。(3)通过对基准模型的拓展,本文得到增加本省的非农部门劳动力供给的有效方法是减少本省的工人收入税率、本省的本地户籍与外地户籍差异和本省的农业户籍与非农户籍的差异。

本文的研究可以得到如下启示:(1)2006年之后,我国的户籍扭曲程度并没有得到太大改善,并且城市物价的不断攀升正挤压劳动力从农村向城市的转移和从欠发达城市向发达城市的转移。2016年之后,劳动力已经显现出从一二线城市向三四线城市回流和农民工从城市向乡镇回流的趋势,这不利于劳动力的有效配置,而降低户籍制度的限制有利于减缓这种趋势。(2)减少外地非农户口工人与本地非农户口工人之间的福利差别,有助于非农户口工人在城市间的有效配置,这将有益于提高我国的经济效率。户籍制度改革使得非农部门的就业人数增加,由此带来的住房需求增量对我国三四线城市的楼市去库存有很大作用,户籍制度改革所带来的社会增加值的上升也有助于我国的经济“稳增长”。

当然,本文仍存在值得改进的地方,这也是将来的研究方向。比如,本文只考虑了户籍制度对劳动力流动的影响,而没有考虑农村户口工人与城市户口工人的人力资本差异,因此实际的户籍制度放松对经济的影响可能会比本文测度的更小一些。

* 作者感谢匿名审稿人和编辑的宝贵意见,也感谢上海财经大学田国强教授和IMF人力资源部何晖副教授的悉心指导。当然,文责自负。

| [1] | 柏培文. 中国劳动要素配置扭曲程度的测量[J]. 中国工业经济, 2012(10): 19–31. |

| [2] | 蔡昉, 都阳, 王美艳. 户籍制度与劳动力市场保护[J]. 经济研究, 2001(12): 41–49. |

| [3] | 陈静敏, 陆铭, 陈钊. 劳动力短缺时代有没有到来[J]. 经济学动态, 2008(4): 40–44. |

| [4] | 陈珣, 徐舒. 农民工与城镇职工的工资差距及动态同化[J]. 经济研究, 2014(10): 74–88. |

| [5] | 盖庆恩, 朱喜, 史清华. 劳动力市场扭曲、结构转变和中国劳动生产率[J]. 经济研究, 2013(5): 87–97. |

| [6] | 单豪杰. 中国资本存量K的再估算: 1952~2006年[J]. 数量经济技术经济研究, 2008(10): 17–31. |

| [7] | 宋铮. 解构中国经济高速增长的源泉: 一个制度转轨的视角[A]. 袁志刚. 中国经济增长: 制度、结构、福祉[C]. 复旦大学出版社, 2006, (10): 25−54. |

| [8] | 孙文凯, 白重恩, 谢沛初. 户籍制度改革对中国农村劳动力流动的影响[J]. 经济研究, 2011(1): 28–41. |

| [9] | 万海远, 李实. 户籍歧视对城乡收入差距的影响[J]. 经济研究, 2013(9): 43–55. |

| [10] | 邢春冰, 罗楚亮. 农民工与城镇职工的收入差距——基于半参数方法的分析[J]. 数量经济技术经济研究, 2009(10): 74–86. |

| [11] | 袁志刚, 解栋栋. 中国劳动力错配对TFP的影响分析[J]. 经济研究, 2011(7): 4–17. |

| [12] | Brandt L, Holz C A. Spatial price differences in China: Estimates and implications[J]. Economic Development and Cultural Change, 2006, 55(1): 43–86. DOI:10.1086/505722 |

| [13] | Brandt L, Johannes V B, Zhang Y. Creative accounting or creative destruction? Firm-level productivity growth in Chinese manufacturing[J]. Journal of Development Economics, 2012, 97(2): 339–351. DOI:10.1016/j.jdeveco.2011.02.002 |

| [14] | Carriga C, Hedlund A, Tang Y, et al. Rural-urban migration, structural transformation, and housing markets in China[R]. NBER Working Paper No.23819, 2017. |

| [15] | Fields G, Song Y. A theoretical model of the Chinese labor market[R]. IZA Discussion Paper No.7278, 2013. |

| [16] | Gagnon J J, Xenogiani T, Xing C. Are all migrants really worse off in urban labour markets: New empirical evidence from China[R]. IZA Discussion Paper No.6268, 2012. |

| [17] | Hansen G D, Prescott E C. Malthus to solow[J]. The American Economic Review, 2002, 92(4): 1205–1217. DOI:10.1257/00028280260344731 |

| [18] | Hertel T, Zhai F. Labor market distortions, rural-urban inequality and the opening of China’s economy[J]. Economic Modelling, 2006, 23(1): 76–109. DOI:10.1016/j.econmod.2005.08.004 |

| [19] | Hsieh C T, Klenow P J. Misallocation and manufacturing TFP in China and India[J]. Quarterly Journal of Economics, 2009, 124(4): 1403–1448. DOI:10.1162/qjec.2009.124.4.1403 |

| [20] | Meng X. Labour market reform in China[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. |

| [21] | Midrigan V, Xu Y. Finance and misallocation: Evidence from plant-level data[J]. American Economic Review, 2014, 104(2): 422–458. DOI:10.1257/aer.104.2.422 |

| [22] | Tombe T, Zhu X. Trade, migration and productivity: A quantitative analysis of China[J]. University of Toronto Working Paper No.542, 2015. |

2018, Vol. 44

2018, Vol. 44