文章信息

| 财经研究 2018年44卷第1期 |

- 阳义南,

- Yang Yi’nan.

- 市场化进程对中国代际流动的贡献

- The contribution of marketization reform process to the inter-generational mobility in china

- 财经研究, 2018, 44(1): 128-141

- Journal of Finance and Economics, 2018, 44(1): 128-141.

-

文章历史

- 收稿日期:2017-08-14

2018第44卷第1期

一、引 言

随着“普惠”和“共享”等理念日益取得共识,研究“不平等”问题正如火如荼。早期研究主要使用基尼系数、泰尔指数等指标来测量静态的收入不平等。近些年,随着我国积累了更多的混合横截面数据或面板数据,学者们更注重从“代际流动”角度来测度动态的收入不平等,即一个人的收入在多大程度上会由上一代所决定(即“拼爹”现象),又称代际继承、代际传递或代际不流动。而在社会上,“官二代”“富二代”和“穷二代”等现象已引起民众对各个阶层代际不流动(固化或封闭)的深切忧虑。由于这些现象在我国市场经济体制改革之后表现得比较突出,不少民众会直观地认为市场化改革降低了我国的代际流动性,并由此对我国市场经济体制改革的道路产生了怀疑、不信任乃至否定。

真的是市场化改革降低了代际流动性吗?梳理已有研究文献发现存在以下几个问题:第一,目前学者们正热衷于测量我国的代际流动水平,只是从测量结果中间接地推断市场化改革的影响,而并未直接检验市场化改革对代际流动的影响;第二,代际继承包括收入、教育、财富和社会地位等多个方面。基于收入只能测量代际流动的一个方面,故而存在较大的测量误差;第三,目前学者只把教育作为人力资本的代理变量,遗漏了其他重要人力资本要素的影响,如健康、创业能力等。这可能会产生内生性问题;第四,已有文献在考察家庭层面的代际流动性时,没有控制地区层面差异的影响。这些不足之处使得目前仍缺乏一致可靠稳健的经验证据来评判市场化改革对代际流动的影响。

本文构建了由中国综合社会调查(CGSS)2008年、2010年和2012年的数据与市场化指数组成的混合横截面数据,直接检验市场化进程对代际流动的影响,提出了一个研究代际流动的新的分析视角。实证结果为完善我国市场经济体制改革理论、社会流动与代际不平等提供了更丰富的经验证据,验证了市场化改革进程对代际流动的积极贡献,也为明晰我国代际流动性变动趋势提供了不同角度的新经验证据。

二、文献回顾

改革开放30多年来,中国最大的变化是从计划经济转向市场经济的市场化改革。市场化改革不是简单的一项规章制度的变化,而是一系列经济、社会、法律乃至政治体制的变革(樊纲等,2003)。总体上,我国市场化改革取得了举世公认的巨大成就。中国经济在30多年里实现了年均近10%的高速增长,跃升为世界第二大经济体,市场化程度越来越高(张晓晶,2004)。并且由于市场化改革是一个市场机制作用持续增大的演变过程,目前中国的市场化改革还远远没有完成(张曙光和赵农,2000)。

我国市场经济体制改革对经济社会产生了广泛而又深刻的影响。它会如何影响社会代际流动的变化?经济学、社会学等理论指出市场化改革影响代际流动的作用机制主要有两条:一是工业化的影响。通过城市化、劳动分工、产业与职业结构升级等途径,工业化与技术进步会逐渐打破传统的依据等级、种族和家庭地位等先赋因素的社会分配机制;教育普及使人力资本自致因素对个人社会地位起着越来越重要的作用,社会分层结构日益开放,趋于更加公平平等(Blau和Duncan,1967);二是市场制度改革的影响。工业化发展起来的市场机制会形成新的社会选择机制和规则,这冲破了传统制度的机会垄断,从而促进社会流动(李春玲,2005)。边燕杰(2006)指出我国市场经济发展正弱化单位壁垒和地区壁垒的作用,使同一职业地位所含的资源在单位和地区之间趋向平衡。

学者们也非常关注我国市场化改革以来社会代际流动的实际水平及其动态演变。从微观个体的经验证据看,王海港(2005)比较了1988年和1995年城镇居民代际收入弹性系数后认为中国的代际收入流动性降低了。但最新几篇文献得到了不同的结论。王朝明和胡棋智(2008)使用7个指标的测度结果表明1991-1997年间我国的收入较缺乏流动,而1997−2004年间的居民家庭收入流动性总体呈向上趋势。陈琳和袁志刚(2012)利用CHIP和CGSS数据测度的1988年、1995年、2002年和2005年的城镇居民代际收入弹性呈现出从大幅下降到逐步稳定的变化特征。何石军和黄桂田(2013)利用CHNS数据估计了中国2000年、2004年、2006年和2009年的代际收入弹性系数大体上呈下降趋势(代际收入流动性上升)。徐晓红(2015)基于CHIP和CFPS的1988年、1995年、2002年、2007年、2010年和2012年6轮调查数据的研究结果也表明中国城乡居民收入差距代际传递呈下降趋势,代际收入流动性有所提高。这些研究都是通过比较回归系数的大小来判断代际流动的变化,但没有证明各年回归系数之间的下降是否具有显著性。阳义南和连玉君(2015)使用CGSS和CLDS2006年、2008年、2010年和2012年的混合横截面数据,研究发现父亲影响子代地位的回归系数在这些年份里依次显著降低。

从地区层面的经验证据看,郭丛斌和丁小浩(2005)研究行业代际流动时发现我国东部地区的行业代际开放性强于中西部地区,而中西部地区行业代际效应造成的劳动力市场分割程度要更强。王洪亮(2009)比较了地区虚拟变量对居民收入年际相关系数的回归系数后发现,我国居民收入流动性的顺序为:东部地区>中部地区>西部地区。这些实证结果似乎匹配了我国市场化改革的推进路径−市场化程度越高地区的代际流动性越强。

但另一些经验证据却显示了二者之间的关系并非如此简单。陈钊、陆铭和佐藤宏(2009)研究发现,在东部地区,一方面教育和经验显著增加了进入高收入行业的可能性,这与其市场化程度较高是一致的;但另一方面,关系和户籍这些并不表征生产率的因素反而更有助于劳动者进入高收入行业,表明一些非市场力量因素也在扭曲市场机制的作用。孙文凯、路江涌和白重恩(2007)的计算结果则显示1986−1990年间富裕省份的收入流动相对较大,但到1991−1995年和1997−2001年这两个时段,各省间的流动程度差异并不明显。他们认为这反映了改革开放给富裕地区带来较早的收入流动影响,而之后的趋同则反映了经济发展在地区间的传递过程。

检验市场化改革相关影响的实证研究非常丰富,但主要是在探讨市场化改革对经济增长、资本配置效率、企业绩效、行业集聚和区域经济增长(或差距)等的影响。而直接检验市场化改革影响代际流动的实证研究则十分少见。一些学者探讨了市场化改革的一些中介机制对代际流动的间接影响。郭丛斌和闵维方(2007)的研究表明我国市场化水平提升有助于提高教育收益,使教育改善整个社会收入公平状况的功能日益增强,削弱了收入分配不公平的代际传递程度。孙三百等(2012)的研究则发现劳动力自由迁移通过增加就业机会等方式能摆脱“代际收入传承陷阱”,至少可以使一代人免受代际低收入传承的困扰。

从上述研究不难看出,学者们实际上是把市场化改革作为研究的内在背景,假设测量得到的代际流动水平是市场化改革的结果,进而从中推测或判断市场化改革的影响。显然,这些研究只是在探讨二者的同步性或相关性。个别学者也只是检验了一些市场化改革的中介机制对代际流动的间接影响。本文的创新之处在于:第一,直接检验市场化改革对代际流动的影响,弥补了以往研究间接推测的不足;第二,使用国际社会经济地位指数(ISEI)测度代际继承程度。相比基于收入的单一测量维度,社会经济地位指数以每个职业的平均收入和教育水平乘以相应权数得到对应的分值及排序,能减少对代际流动性的测量误差;第三,采用教育、健康和创业等多个指标测度人力资本,并使用工具变量2SLS回归和保留缺失值MLMV估计等多种方法减少内生性和缺失值的影响;第四,测量家庭层面的代际流动性必须考虑我国地区差异的影响。这在已有研究中尚未引起重视。而本文使用多层嵌套结构方程模型(Two-levels Nested SEM)控制地区层面差异的干扰,使估计结果能更接近家庭代际流动的真值。

三、研究设计

(一) 数据。

1. 市场化指数。国民经济研究所公布的市场化指数从政府与市场关系、非国有经济发展、产品市场发育程度、要素市场发育程度、市场中介组织发育和法律制度环境六个方面衡量了各省的市场化进展。这套指数体系不仅可以对各省的市场化进程进行横向比较,而且还做到了沿时间序列的纵向可比,从而提供了一套比较完整的测度各省市场化程度的数据(樊纲等,2011)。2015年国民经济研究所公布了新的市场化指数。①新市场化指数以2008年为基期,对2008年以来各省份市场化各方面的变化重新进行了计算和评分,使某些年份的指数评分和排序与上一个报告(2011年)的指标已不可比。为此,我们选用了最新公布的2008年、2010年和2012年的市场化指数。②相比其他测度市场化改革的指标变量或代理变量,这套指数有利于我们更全面地考察市场化改革对代际流动的贡献。

①第一阶段的市场化指数涵盖1997-2010 年(基年为1997 年),之后编制工作暂停。

②为保持2 年的考察间隔,我们选择了CGSS 的2008 年、2010 年和2012 年的数据(CGSS 没有公布2014 年数据),故也相应选取2008 年、2010 年和2012 年的市场化指数。

2. 中国综合社会调查(CGSS)。微观数据样本是中国综合社会调查(CGSS)2008年、2010年和2012年三年数据。采用多阶段、多层次的随机概率抽样方法,CGSS2008在全国28个省调查了6 000个样本观测值,2010年在31个省调查了11 783个样本,2012年在29个省调查了11 765个样本观测值。我们将CGSS2008、CGSS2010和CGSS2012三年数据组合为混合横截面数据,并进一步把2008年、2010年和2012年各省的市场化指数对号入座并入CGSS数据,衡量调查时被访者所在各省(市、区)的市场化改革程度。最后得到的混合横截面数据共计29 548个样本观测值。与使用单年横截面数据相比,三年混合横截面数据增大了样本容量,能获得更为精确的参数估计值和更稳健有效的检验统计量(Sayrs,1989)。

(二) 主要变量。目前学者们往往选择从收入、职业和教育等单一维度来测量代际流动性。相比这些单一指标,社会经济地位能更综合地衡量社会成员在社会系统中所处的位置(韦伯,1997)。由此推知,基于社会经济地位来测量代际的继承性,能更全面地反映父辈家庭对子代的影响,从而减少对代际流动性的测量误差。越来越多的经济学者也开始从经济社会地位的角度来研究代际流动性问题(李宏彬等,2012)。在个人社会经济地位的衡量指标中,目前最常用的是国际社会经济地位指数(International Socio-Economic Index,ISEI)(李春玲,2005)。该指数假设收入和教育决定一个人社会地位的高低。它参照各种职业群体的社会经济特征,以每个职业的平均收入和教育水平乘以相应权数得到对应分值,并对分值进行排序(Blau和Duncan,1967;Ganzeboom等,1992)。鉴于此,本文也采用国际社会经济地位指数作为被访者社会经济地位的代理变量。CGSS的2008年、2010年和2012年数据都询问了被调查对象本人现在的职业及其14岁时父母的职业。我们将被访者现在职业及其14岁时父亲①职业的ISCO-88代码转换为ISEI值,由此得到的ISEI指标变量是取值16−90的数值型变量。

①与多数研究相同,父辈只考虑了父亲。一般而言,父亲在家庭决策上占据支配地位。

1. 被解释变量。我们将被访者本人的社会经济地位指数(isei_self)作为被解释变量。

2. 解释变量与工具变量。(1)父亲社会经济地位指数(isei_f)为解释变量,测量父辈家庭背景对子代影响的大小。具体而言,根据父亲社会经济地位指数(isei_f)对本人社会经济地位指数(isei_self)的代际回归系数

(2)人力资本(教育、健康和创业能力)。学者们一般将被访者的人力资本作为社会地位的自致因素,与依靠家庭背景(“拼爹”)的先赋因素相对标。问题是学者们在测量人力资本时往往只选用“教育”这一个代理变量。事实上,教育并不是获取社会地位的唯一要素,故而也不会是人力资本的唯一测量指标(边燕杰等,2006)。父代可以通过多种渠道(机制)直接、间接地影响子代,例如教育、遗传、家庭文化和社会资本,等等。这意味着已有研究遗漏了一些重要的人力资本要素,如健康和创业能力等,从而可能存在一定的内生性问题。为减少遗漏重要变量,我们使用教育、健康和创业等3个指标作为人力资本的代理变量。教育(edu)取值1−7,分别代表文盲、小学、初中、高中、大专、本科和研究生及以上。健康(health)取值1−5,分别对应很不健康、比较不健康、一般、比较健康和很健康。创业(yes_boss)指被访者目前的工作为老板、个体户或自由职业者(取值为1),否为0。为进一步减少内生性问题,我们还使用工具变量的两阶段最小二乘法(2SLS)。由于教育是测量人力资本的最主要指标,也是父辈家庭影响子代最重要的中介机制(孙三百等,2012),我们将为教育(edu)寻找工具变量。我们使用“父亲没有受过教育(father_edu)”和“母亲没有受过教育(mother_edu)”①作为子女教育(edu)的工具变量。父亲或母亲没有受过教育意味着家庭社会地位较低,拥有的社会资本稀少,父母很难通过自身力量去改变子女的社会地位。然而,即使父母没有受过教育,子女仍可以通过自己努力积累人力资本进而获取更高的社会经济地位,例如考学和创业等方式。考上大学正是我国出身于社会底层家庭的子女改变命运“跳龙门”的主要通道。因此,使用“父亲或母亲没有受过教育”作为子女教育(edu)的工具变量,能减少家庭机制间接影响子女人力资本所产生的内生性问题。

①被访者中,父亲没有受过教育的占36.2%(文盲率)、母亲没有受过教育的占59.2%,而父亲和母亲都没有受过教育的占33.8%。

3. 控制变量。我们还在后文的计量模型中放入了相应的控制变量:年龄(age)、年龄二次项(age^2)、性别(gender,女性=1)和收入(income),并对收入取自然对数,农村户籍(identity,农村户口=1,非农户口=0)、非公有制单位(private,非机关事业单位或国有集体企业,=1,否=0)、党员身份(party,是=1,否=0)。

(三) 模型。我们从两个方面观察市场化改革对代际流动性的影响:第一,由于不同年份的市场化指数能反映动态的市场化进程(樊纲等,2003),首先分别对2008年、2010年和2012年的单年数据进行回归,得到三个不同的交互项isei_f×market回归系数

| $\begin{array}{l}isei\_sel{f_i} = {\alpha _0}{\rm{ + }}{\alpha _1}isei\_{f_i} + {\alpha _2}isei\_{f_i} \times marke{t_i} + {\alpha _3}ed{u_i} + {\alpha _4}healt{h_i} + {\alpha _5}yes\_bos{s_i} + {\alpha _6}{Z_i} + {\varepsilon _i}\end{array}$ | (1) |

第二,使用3年混合数据,观察交互项isei_f×market回归系数

| $\begin{aligned}isei\_sel{f_i} = & {\alpha _0} + {\alpha _1}year{2010_i} + {\alpha _2}year{2012_i}{\rm{ + }}{\alpha _3}isei\_{f_i} + {\alpha _4}isei\_{f_i} \times marke{t_i} + {\alpha _5}ed{u_i}\\& + {\alpha _6}healt{h_i} + {\alpha _7}yes\_bos{s_i} + {\alpha _8}{Z_i} + {\varepsilon _i}\end{aligned}$ | (2) |

其中:回归系数

四、实证结果分析

(一) 描述性统计结果。由表1可知,父亲社会经济地位的均值为32.97,子代社会经济地位的均值为41.55,相比有了较大提高。教育(edu)均值为3.11,对应初中文化水平。被访者自己创业的占21%。图1中省际市场化指数在3年的均值分别为5.96、6.04和6.69,表明随着我国市场化改革的不断推进,各省的市场化程度总体上在逐年上升。这3年市场化指数的标准差分别为1.21、1.52和1.61,说明省际市场化程度的差异也在扩大。张晓晶(2004)、樊纲等(2011)的研究也表明了我国市场化程度总体上在逐年上升,但地区差异也呈扩大变化的趋势。

| 变量 | 符号 | 样本量 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |

| 父亲社会经济地位 | isei_f | 23 430 | 32.79 | 15.39 | 16 | 90 |

| 本人社会经济地位 | isei_self | 16 502 | 41.55 | 15.46 | 16 | 90 |

| 市场化指数 | market | 29 548 | 6.28 | 1.54 | 0.44 | 9.95 |

| 教育 | edu | 29 517 | 3.11 | 1.4 | 1 | 7 |

| 性别 | gender | 29 548 | 0.48 | 0.50 | 0 | 1 |

| 年龄 | age | 29 544 | 47.11 | 15.75 | 17 | 98 |

| 健康 | health | 29 529 | 3.6 | 1.09 | 1 | 5 |

| 创业 | yes_boss | 13 424 | 0.21 | 0.407 | 0 | 1 |

| 非公有制单位 | private | 22 171 | 0.76 | 0.43 | 0 | 1 |

| 农村户籍 | identity | 29 539 | 0.504 | 0.50 | 0 | 1 |

| 党员身份 | party | 29 532 | 0.12 | 0.325 | 0 | 1 |

| 父亲文盲 | father_edu | 28 989 | 0.362 | 0.481 | 0 | 1 |

| 母亲文盲 | mother_edu | 29 168 | 0.592 | 0.492 | 0 | 1 |

| 职业收入(元/年) | income | 25 543 | 19 222.12 | 56 376 | 0 | 600 000 |

|

| 图 1 市场化指数正态分布曲线 |

|

| 图 2 子代ISEI与父代ISEI散点图(横轴为父亲,纵轴为子代) |

图2A、B、C和D分别基于2008年、2010年、2012年和该3年混合数据的散点图来展示父亲与子代社会经济地位之间的关联性。其中,横轴为父亲的ISEI值,纵轴为子代的ISEI值。在该散点图中,还使用了带95%置信区间的一次线性回归线进行了拟合。在理想状态下,如果我国的社会流动性很高,则二者之间的观测点应呈随机分布状,无系统规律,即代际不存在明显的继承性。但从图2的拟合直线和置信区间可以看出,二者之间存在明显的正向线性相关关系。这表明父亲的社会经济地位越高,子代的社会经济地位相应也越高;反之亦然,说明我国依然存在较为明显的代际继承问题。问题在于,我国市场化改革推进及市场化程度提高对代际的传递性产生了怎样的影响?总体上是提高了还是缩小了代际流动性?

(二) 实证估计结果。首先,方程(1)、(2)和(3)分别对2008年、2010年和2012年的单年数据进行回归,代表市场化改革在各单年的调节作用;接着方程(4)对三年混合数据进行回归,代表市场化改革的总体平均作用。估计方法为普通最小二乘稳健回归。估计结果如表2所示。

| 被解释变量:本人社会经济地位 | (1) | (2) | (3) | (4) |

| 数据 | 2008 | 2010 | 2012 | 三年混合 |

| 父亲社会经济地位 | 0.110***(2.68) | 0.113***(4.06) | 0.118***(4.34) | 0.116***(6.61) |

| 父亲社会经济地位×市场化指数 | –0.005(–0.82) | –0.009***(–2.59) | –0.010***(–3.20) | –0.008***(–3.52) |

| 教育 | 6.052***(15.20) | 5.388***(24.00) | 5.535***(24.39) | 5.706***(38.30) |

| 创业 | –3.297***(–2.67) | 2.359***(5.27) | 2.977***(6.39) | 1.875***(5.88) |

| 健康 | 0.380(1.01) | 0.408*(1.87) | 0.055(0.24) | 0.191(1.30) |

| 性别 | –3.564***(–5.20) | –3.337***(–8.03) | 3.176***(7.54) | –0.758***(–2.86) |

| 年龄 | –0.034(–0.21) | –0.290***(–2.68) | –0.430***(–3.73) | –0.290***(–4.03) |

| 年龄二次方 | 0.002(1.10) | 0.004***(3.14) | 0.006***(4.17) | 0.004***(4.77) |

| 户籍 | 0.457(0.37) | –1.141**(–2.37) | 0.354(0.74) | –0.358(–1.10) |

| 党员身份 | 5.780***(5.21) | 3.368***(5.17) | 2.185***(2.94) | 3.093***(6.83) |

| 非公有制企业 | 0.040(0.05) | –1.671***(–4.05) | –4.415***(–7.81) | –2.446***(–8.04) |

| 收入(取对数) | 2.716***(5.81) | 2.292***(9.02) | 2.227***(8.27) | 1.914***(11.39) |

| 2010年 | –2.023***(–4.80) | |||

| 2012年 | –1.825***(–4.15) | |||

| 常数 | –10.985**(–1.96) | 1.714(0.53) | 4.167(1.25) | 5.433**(2.56) |

| N | 1 734 | 3 639 | 3 618 | 8 991 |

| F | 82.491 | 196.418 | 192.000 | 378.714 |

| ll | –7 025.26 | –14 157.13 | –14 046.35 | –35 381.91 |

| R2 | 0.315 | 0.386 | 0.384 | 0.359 |

| R2_a | 0.310 | 0.384 | 0.382 | 0.358 |

| 注:小括号内报告t值,***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平显著。 | ||||

表2中,父亲社会经济地位(isei_f)对被访者社会经济地位(isei_self)的回归系数反映了家庭层面的代际继承程度。它们在2008年、2010年和2012年分别为0.110、0.113和0.118,对3年混合数据的回归系数则为0.116,且都在1%水平显著。这说明我国依然存在显著的代际继承性,或者说“拼爹”仍然是影响个人社会经济地位的主要机制。这进一步验证了图2散点图中二者之间的正相关关系,与其他学者得到的结论也相一致。学者们从职业、收入、财富和社会地位等不同角度的测量结果都表明我国家庭存在显著的代际继承性,只是回归系数有所不同(反映不同的代际继承程度)。

方程(4)中父亲社会经济地位(isei_f)的代际回归系数为0.116。该结果是基于3年CGSS混合数据,来自全国范围共29 548个大样本观测值,具有广泛的代表性。该结果说明相比静态测量结果,长期动态来看我国的代际继承性并没有那么高。并且相比基于收入的代际弹性系数,基于社会经济地位测量的代际继承程度也要更低。例如,方鸣和应瑞瑶(2010)得到的代际收入弹性系数为0.57。徐晓红(2015)以1988年为父辈样本,得到2002年、2007年和2012年的城镇居民代际收入弹性分别为0.47、0.37和0.32,农村居民代际收入弹性2010年为0.44、2012年为0.29,而“农转非”人群的代际弹性系数只有0.14 。

交互项isei_f×market在方程(1)−(3)不同单年数据的回归系数反映了市场化改革进程调节父辈影响的动态变化。isei_f×market在方程(1)2008年数据的回归系数为–0.005,但并不显著,表明该年市场化改革对父代影响虽有一定的负向调节作用,但该作用还不显著。这说明在市场经济体制改革的前期,父辈家庭更易于施加影响来帮助子女,而市场机制因素所起的作用还相对有限。卢现祥(2001)指出,在我国市场经济体制改革前期,许多交易并不是建立在公平、公开和公正的基础上,而是建立在关系经济的基础上。isei_f×market在方程(2)2010年数据的回归系数则为–0.009,且变为在1%水平显著;在方程(3)2012年数据的回归系数变为–0.010,也在1%水平显著。这说明市场化指数在这两年对父代影响子代的调节效应开始变得显著为负,市场化指数越高,父亲的影响相应就越小,能降低代际不流动性。

由前文图1a可知,我国市场化指数在2008-2012年间是逐年上升的,市场化程度总体上趋于提高。isei_f×market在2008年、2010年和2012年三年的回归系数分别为–0.005、–0.009和–0.010,而显著性则由不显著变为都在1%水平显著。由此可见,随着我国市场经济体制改革的推进和深化,在市场化程度不断提高的过程中,市场机制及其因素对代际流动的促进作用总体上是在逐渐增强,起到了降低代际不流动的显著作用。这与樊纲等(2011)的研究发现不谋而合,他们发现随着市场化进程的推进,市场化对经济增长的作用在加大。

值得注意的是,从三年总体平均看,市场化改革只使代际继承性下降了0.8%。这说明虽然市场化改革已对降低我国的代际不流动起到了显著的负向调节作用,但目前该调节作用还相对较小。表明我国还必须继续并进一步推进和深化市场经济体制改革。

人力资本解释变量中,方程(1)−(4)的教育(edu)回归系数均在1%水平显著为正,说明一个人受教育年数越多,社会经济地位将越高。创业(yes_boss)的回归系数在方程(1)2008年数据为1%水平显著为负,在方程(2)和方程(3)都变为1%水平显著为正,且回归系数从2010年的2.359进一步增大为2.977。这说明随着市场化改革的推进,创业者(老板、个体户或自由职业者)的社会经济地位得到了进一步的认可和提高。在经济体制改革初期,新兴的私营企业主遭遇了经济与政策地位高度不一致的尴尬,而进入21世纪之后,私营企业主的经济政治地位和社会声望都得到了全面提升(陈勋,2008)。健康(health)的回归系数在方程(1)−(4)中都为正,但只在方程(2)中为10%水平显著。这说明健康只是影响一个人社会经济地位的基本条件,而不是主要的决定因素。

对人力资本的回归结果表明,人力资本要素中最重要的是教育和创业能力。如果不考虑家庭背景的影响,在我国现阶段一个人要想获得更高的社会经济地位,要么通过更高的教育水平,要么依靠自己创业。这是目前我国个人实现向上流动的主要渠道。孙三百等(2012)也发现教育对改善代际收入传递路径的贡献最大。2015年,李克强总理也高度认可大众创业是富民之道、发展动力之源,可以促进社会代际流动、公平正义。①

①资料来源:《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策的意见》,国发[2015]年32 号。

其他控制变量的回归结果中,党员身份(party)的回归系数都显著为正,说明党员相比非党员具有更高的社会经济地位。反映二元体制的变量中,农村户籍(identity) 只在方程(2)的回归系数显著为负,但在其他三个方程中的回归系数并不显著,说明相比城镇户籍的被访者,总体平均而言,农村户籍被访者的社会经济地位并没有表现出显著的差异。而除了方程(1),非公有制单位(private)的回归系数都显著为负,说明在非公有制单位就业的人具有更低的社会经济地位。收入(income)的回归系数都显著为正,说明收入越高,社会经济地位越高。除了方程(1),年龄(age)一次项的回归系数都显著为负,二次项的回归系数则都显著为正。这说明年龄与其社会经济地位之间呈U形的非线性关系。通过换算可知,该U形曲线的最低点为36岁,反映一个人在一生的早期需要接受教育积累人力资本,其社会经济地位随年龄下降;但随着年龄的增长,社会经济地位呈上升走势。除了方程(3),性别(gender)的回归系数都在1%水平显著为负,说明女性的社会经济地位更低。这些实证结果都符合常理,就不再展开赘述。非公有制单位和性别等控制变量在单年数据回归系数的差异,较大程度上由缺失值造成,尤其是父亲的社会经济地位(isei_f)和子代的社会经济地位(isei_self)这两个变量。2008年、2010年和2012年的数据分别有6 000、11 783和11 765个观测值,但由于缺失值,表2参与估计的分别只有1 734、3 639和3 618个观测值,三年混合数据只有8 991个。而当后文表4采用了保留缺失值极大似然(MLMV)估计法之后,由于没有删除有缺失的观测值,这些变量回归系数的符号保持了一致,变得更为稳健(详见表4的估计结果)。

(三) 稳健性检验。

1. 内生性问题处理−工具变量2SLS估计。我们采用“父亲没有受过教育(father_edu)”和“母亲没有受过教育(mother_edu)”作为子女教育(edu)的工具变量,进而使用2SLS进行稳健性回归。结果如表3所示。

| 被解释变量:本人社会经济地位 | (5) | (6) | (7) | (8) |

| 数据 | 2008 | 2010 | 2012 | 三年混合 |

| 父亲社会经济地位 | 0.104**(2.32) | 0.113***(3.96) | 0.118***(4.32) | 0.112***(6.31) |

| 父亲社会经济地位×市场化指数 | –0.004(–0.75) | –0.012***(–2.81) | –0.010***(–2.89) | –0.009***(–3.75) |

| 教育 | 6.763***(3.34) | 7.260***(5.22) | 5.321***(4.17) | 6.945***(8.26) |

| 健康 | 0.381(1.01) | 0.495**(2.23) | 0.059(0.25) | 0.212(1.42) |

| 创业 | –3.103**(–2.33) | 2.912***(4.54) | 2.952***(5.34) | 2.233***(5.43) |

| 性别 | –3.455***(–4.70) | –3.253***(–7.25) | 3.166***(7.29) | –0.742***(–2.76) |

| 年龄 | 0.000(0.00) | –0.206(–1.62) | –0.447***(–2.93) | –0.217**(–2.49) |

| 年龄二次方 | 0.002(1.02) | 0.004***(2.86) | 0.006***(3.82) | 0.004***(4.17) |

| 户籍 | 0.999(0.52) | 0.592(0.46) | 0.175(0.16) | 0.727(0.94) |

| 党员身份 | 5.285***(2.95) | 1.791(1.39) | 2.307**(2.10) | 2.167***(2.85) |

| 非公有制企业 | 0.243(0.24) | –1.435***(–3.07) | –4.558***(–5.15) | –2.120***(–5.44) |

| 收入(取对数) | 2.392**(2.33) | 1.619***(2.59) | 2.290***(4.27) | 1.444***(3.90) |

| 2010年 | –2.179***(–4.81) | |||

| 2012年 | –2.035***(–4.40) | |||

| 常数 | –11.803*(–1.94) | –2.118(–0.56) | 4.923(1.07) | 2.997(1.18) |

| N | 1 734 | 3 547 | 3 605 | 8 886 |

| R2 | 0.313 | 0.376 | 0.384 | 0.353 |

| R2_a | 0.308 | 0.374 | 0.381 | 0.352 |

| 注:小括号内报告t值,***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平显著。 | ||||

相比表2的OLS稳健回归结果,表3的2SLS稳健性回归结果所显示的变化主要有:父亲社会经济地位(isei_f)对子代社会经济地位(isei_self)的回归系数有所下降,市场化指数的负向调节作用有所增强,而教育(edu)、创业(yes_boss)和健康(health)等人力资本变量的回归系数都有所上升。

方程(8)的三年混合数据中,父亲社会经济地位(isei_f)的回归系数从表2的0.116减少为表3的0.112,减少了0.4%,并都在1%水平显著。父亲社会经济地位与市场化指数交互项(isei_fi×marketi)则从–0.008上升到–0.009,都在1%水平显著,显示市场化改革对父辈影响的负向调节作用在增大,更多地降低了代际不流动程度,具体为0.9%。人力资本解释变量中,教育(edu)的回归系数从5.706上升为6.945,都在1%水平显著。创业(yes_boss)的回归系数则从1.875上升到2.233,都在1%水平显著。健康(health)的回归系数从0.191上升为0.212,z值则从1.3上升为1.42。这说明在减少内生性之后,降低了家庭背景通过其他路径(渠道)对子代社会经济地位的间接影响,使被访者通过人力资本的个人努力而获取社会经济地位的作用增强了,而市场化改革的调节作用也相应提高了。

与表2相比,表3中其他控制变量的回归结果并无重要的变化,就不再赘述。

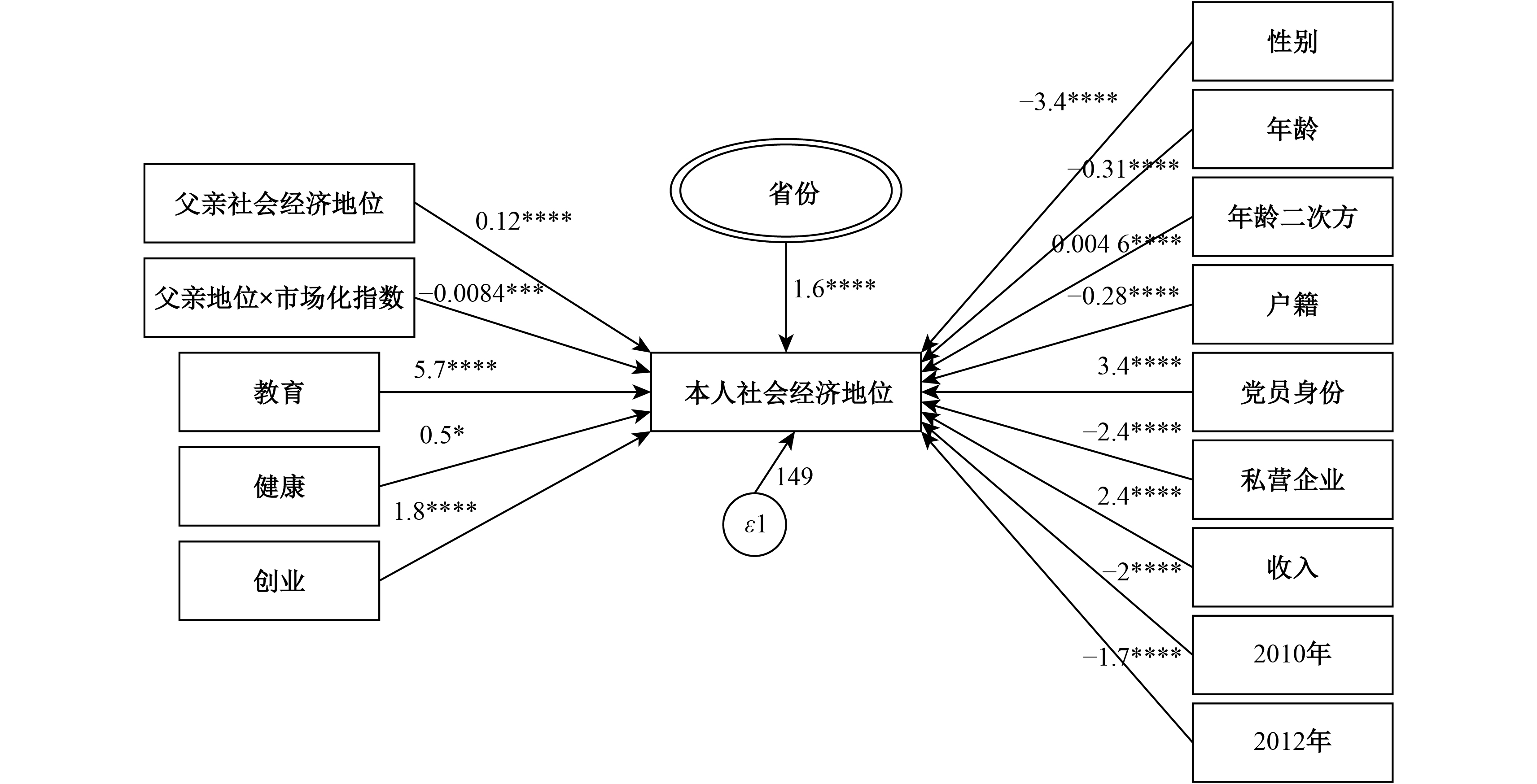

2. 控制地区层面差异的影响−两层嵌套结构方程模型估计。我国各个省(市、区)之间在很多方面都存在较大差异。例如,市场化改革进程及市场化程度、文化、地域、人口,等等。为减少地区层面差异对家庭层面代际流动性的干扰,我们进一步采用两层嵌套广义结构方程模型(Two-Levels Nested Generalized SEM)进行稳健性检验。①具体而言,将第一层面的样本观测值嵌入第二层其所属的省(市、区),并继续将市场化指数作为父亲社会经济地位的调节变量。这样做减少了省级层面其他差异的影响,得到的估计结果能更准确地测度市场化改革对代际流动性的调节作用。此处使用的数据为2008年、2010年和2012年三年混合数据。估计结果如图3所示。

①多层模型的方程表达式为:Sisei_selfi=α0+α1year2010+α2year2012+α3isei_fi+α4isei_fi×marketi+γM1,S+α5edui+α6healthi+α7yes_bossi+α8Zi+εi。其中,下标S 为各省(市、区)的代码。

由图3可见,省级潜变量M1[province]对本人社会经济地位的回归系数为1.6,且在0.1%水平显著。这说明省级差异对被解释变量isei_self具有显著的影响,也证实了在估计家庭层面代际流动性时控制地区差异影响的必要性。

|

| 图 3 双层嵌套广义结构方程模型估计结果(GSEM) 注:****、***、**和*分别表示在0.1%、1%、5%和10%水平显著,N=8 993。 |

在减少了地区其他差异的干扰之后,图3中对三年混合数据的多层结构方程模型估计结果显示,父亲社会经济地位对被访者本人社会经济地位的回归系数为0.12,在0.1%水平显著,再次表明我国存在显著的代际继承问题。交互项的回归系数为–0.008 4,也在1%水平显著,表明市场化改革总体上使代际继承性降低了0.84%。教育和创业的回归系数都在0.1%水平显著为正,而健康的回归系数则在10%水平显著。这与之前的OLS和2SLS估计结果并无较大差异,表明之前的实证结果是稳健可靠的。

控制变量中,性别、私营企业的回归系数都在0.1%水平显著为负,收入和党员身份的回归系数都在0.1%水平显著为正。年龄的回归系数在0.1%水平显著为负,年龄二次项的回归系数则依然在0.1%水平显著为正,表明年龄与社会经济地位(isei)之间呈U形的非线性关系。而户籍的回归系数虽然仍然为负,但并不显著。这与前几种方法的估计结果也没有较大的改变。

3. 缺失值处理−MLMV估计。OLS、2SLS、ML和GSEM等估计方法都会删除有缺失值的样本观测值。①这会损失大量的样本观测值(Stata,2013)。而MLMV(保留缺失值的极大似然估计,maximum likelihood with missing values)是一种完全信息(full information)数据处理方法,不会删除有缺失值的样本观测值,能使用全部样本观测值内含的各阶矩信息(Acock,2013)。为减少样本非随机缺失对估计结果的影响,我们使用了MLMV方法。同时为减少异方差的影响,我们也采用稳健标准误。估计结果如表4所示。

①对缺失值,OLS、2SLS 和ML 的处理办法是删除有缺失值的个案(listwise/casewise deletion),GSEM 的处理办法是删除在估方程中有缺失值的个案(equationwise deletion)。

| 被解释变量:本人社会经济地位 | (9) | (10) | (11) | (12) |

| 数据 | 2008 | 2010 | 2012 | 三年混合 |

| 父亲社会经济地位 | 0.093***(2.58) | 0.110***(4.13) | 0.077***(3.78) | 0.104***(6.88) |

| 父亲社会经济地位×市场化指数 | –0.004(–0.72) | –0.009**(–2.54) | –0.006**(–2.51) | –0.008***(–4.18) |

| 教育 | 5.885***(23.96) | 5.329***(26.28) | 5.316***(33.59) | 5.513***(49.97) |

| 健康 | 0.257(1.10) | 0.317(1.59) | 0.126(0.84) | 0.087(0.82) |

| 创业 | –3.220***(–4.89) | 2.499***(6.10) | 2.748***(6.55) | 1.223***(4.57) |

| 性别 | –2.396***(–5.60) | –3.285***(–8.71) | –2.573***(–9.11) | –2.746***(–13.69 |

| 年龄 | –0.269***(–2.89) | –0.220**(–2.38) | –0.451***(–8.63) | –0.406***(–10.61 |

| 年龄二次方 | 0.005***(4.61) | 0.003***(2.97) | 0.006***(11.51) | 0.006***(14.53) |

| 户籍 | 0.811(1.47) | –0.988**(–2.27) | 0.014(0.04) | 0.021(0.08) |

| 党员身份 | 6.851***(8.97) | 3.295***(5.45) | 4.28***(8.77) | 4.816***(14.17) |

| 非公有制企业 | –0.285***(–0.53) | –1.561***(–4.13) | –4.365***(–8.46) | –2.104***(–8.28) |

| 收入(取对数) | 2.129***(7.19) | 2.216***(9.09) | 1.847***(10.46) | 2.003***(15.52) |

| 2010年 | –1.991***(–6.67) | |||

| 2012年 | –1.886***(–6.61) | |||

| 常数 | 0.130(0.04) | 1.555(0.53) | 12.848***(5.85) | 8.615***(5.64) |

| N | 6 000 | 11 783 | 11 765 | 29 548 |

| ll | –142 278.76 | –320 922.29 | –332 915.12 | –832 176.3 |

| R2 | 0.357 | 0.401 | 0.402 | 0.382 |

| 注:小括号内报告z值,***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平显著。 | ||||

相比之前的OLS或2SLS估计方法(删除有缺失值的样本观测点),表4使用的MLMV方法使所有样本观测值都参与估计。具体而言,2008年、2010年、2012年和3年混合的样本观测值分别从表2、表3的1 734、3 639、3 618和8 819增加到了6 000、11 783、11 763和29 548,减少了样本观测值非随机缺失的影响。

观测值数目增大后所产生的变化包括:第一,父亲社会经济地位的代际回归系数降低了,不仅在各个单年数据中有所降低,在三年数据中也从方程(4)的0.116减少为方程(12)的0.104,但都在1%水平显著;第二,对2012年样本中市场化指数的调节作用影响较大,从方程(3)的–0.01减少到方程(11)的–0.006,但也都在1%水平显著;第三,人力资本变量教育、健康和创业的回归系数有所减少,但显著性水平并无根本的改变;第四,控制变量的回归系数变得更加稳健。相比表2 的方程(3),表4方程(9)−(12)中性别(gender)的回归系数变为全部在1%水平显著为负,表明女性被访者的社会经济地位显著更低;相比方程(1),方程(9)−(12)中非公有制单位(private)的回归系数变为全部在1%水平显著为负,年龄(age)及其二次项则变为全部显著为负或显著为正(分别在1%或5%水平)。

使用MLMV估计方法之后,总体平均而言代际的继承程度进一步下降了,而市场化改革对代际流动的调节作用则并未缩小,仍为0.8%。更重要的是,其他解释变量和控制变量的回归系数的符号变得更加稳健一致,显著性水平也更高了。

五、结论与政策建议

改革开放30余年来,我国经济增长和社会发展取得了举世瞩目的成就。但另一方面,代际不平等的传递现象也引起了民众的不满和担忧。不少人把代际固化问题归咎为市场经济体制改革,进而对我国市场经济体制改革道路产生了怀疑、不信任甚至否定。这需要加以澄清。

本文构建了CGSS2008、CGSS2010和CGSS2012与市场化指数的混合横截面数据。实证结果表明,我国确实还存在显著的代际继承现象,代际传递系数为0.12。但实证结果也表明代际继承问题并非是市场化改革本身带来的。相反,市场化改革对父辈影响具有显著的负向调节作用。2008−2012年间市场化改革使父辈对子代的影响显著下降了0.8%。这表明市场化改革总体上缩小了代际的不流动程度,增进了我国社会的代际流动性。然而,另一方面也发现,目前市场化改革所起的调节作用还相对较小。

基于本文的实证结果,我们认为代际固化并非是市场经济体制改革本身所致,而是在经济快速增长中,由于市场经济体制还不成熟、不完善,改革不彻底、不到位,各种不合理、不合法、不符合市场经济要求的因素或力量也参与了对经济增长成果的分配。这使得在迅速市场化的进程中,一些非市场力量的因素也在扭曲市场机制的作用(陈钊等,2009)。而由政府主导的市场经济改革形成了我国特有的“双轨制”经济格局(吴敬琏,2007)。加之我国尚未完全建立公平竞争的市场规则,政府还无法更好地扮演一个公平和中立的角色(蔡洪斌,2011)。诸多此类原因使得代际固化的问题才凸显出来。

本文得到如下启示:我国必须进一步推进和深化市场经济体制改革,而不是怀疑甚至否定市场经济体制改革的道路。具体的政策建议包括:推进工资货币化和市场化改革,深化收入分配制度改革,尤其要特别关注陷入持久贫困的居民家庭;完善教育、医疗等基本公共服务供给,提升民众拥有的教育和健康等人力资本;破除户籍、教育、住房、就业和社会保障等制度中阻碍劳动力流动的壁垒,使劳动力通过迁移来摆脱贫困陷阱的代际传递;推动大众创业、万众创新,为创业者参与市场竞争创造公平、公正的机会和环境,为各阶层人才提供向上流动的机制和渠道。

市场化进程和代际流动是当前我国非常重要的两个热点问题。限于数据可得性,本文只采用了CGSS2008、CGSS2010和CGSS2012三次调查数据,还需要更多期的微观数据来检验市场化改革对代际流动的长期动态影响。另外,本文采用的是综合宏观的省级市场化指数,还可以从政府与市场关系和非国有经济发展等各个细分指数入手,进一步剖析市场化改革影响的作用机制及薄弱之处。

| [1] | 边燕杰. 结构壁垒、体制转型与地位资源含量[J]. 中国社会科学, 2006(3): 100–109. |

| [2] | 蔡洪滨. 维持高社会流动性[J]. 新世纪周刊, 2011(13): 70–71. |

| [3] | 陈琳, 袁志刚. 授之以鱼不如授之以渔? ——财富资本、社会资本、人力资本与中国代际收入流动[J]. 复旦学报(社会科学版), 2012(4): 99–113. |

| [4] | 陈勋. 从地位不一致到多维地位排序的相对均衡[J]. 湖北社会科学, 2008(1): 42–46. |

| [5] | 陈钊, 陆铭, 佐藤宏. 谁进入了高收入行业? ——关系、户籍与生产率的作用[J]. 经济研究, 2009(10): 121–132. |

| [6] | 樊纲, 王小鲁. 中国各地区市场化相对进程报告[J]. 经济研究, 2003(3): 9–18. |

| [7] | 樊纲, 王小鲁, 马光荣. 中国市场化进程对经济增长的贡献[J]. 经济研究, 2011(9): 4–16. |

| [8] | 方鸣, 应瑞瑶. 中国城乡居民代际收入流动及分解[J]. 中国人口•资源与环境, 2010(5): 123–128. |

| [9] | 郭丛斌, 丁小浩. 中国劳动力市场分割中的行业代际效应及教育的作用[J]. 教育研究, 2005(1): 34–40. |

| [10] | 郭丛斌, 闵维方. 中国城镇居民教育与收入代际流动关系研究[J]. 教育研究, 2007(5): 3–14. |

| [11] | 何石军, 黄桂田. 中国社会的代际流动性趋势: 2000~2009[J]. 金融研究, 2013(2): 19–32. |

| [12] | 李春玲. 当代中国职业流动研究[J]. 社会学研究, 2005(2): 18–23. |

| [13] | 李宏彬, 孟岭生, 施新政. 父母的政治资本如何影响大学生在劳动力市场中的表现? ——基于中国高校应届毕业生就业调查的经验研究[J]. 经济学(季刊), 2012, 11(3): 1011–1026. |

| [14] | 卢现祥. 论我国市场化的" 质”——我国市场化进程的制度经济学思考[J]. 财贸经济, 2001(10): 26–30. DOI:10.3969/j.issn.1005-913X.2001.10.011 |

| [15] | 孙三百, 黄薇, 洪俊杰. 劳动力自由迁移为何如此重要? ——基于代际收入流动的视角[J]. 经济研究, 2012(5): 147–159. |

| [16] | 孙文凯, 路江涌, 白重恩. 中国农村收入流动分析[J]. 经济研究, 2007(8): 53–66. |

| [17] | 王海港. 中国居民收入分配的代际流动[J]. 经济科学, 2005(2): 18–25. |

| [18] | 王洪亮. 中国区域居民收入流动性的实证分析——对区域收入位次变动强弱的研究[J]. 管理世界, 2009(3): 36–44. |

| [19] | 王朝明, 胡棋智. 中国收入流动性实证研究——基于多种指标测度[J]. 管理世界, 2008(10): 30–40. |

| [20] | 韦伯. 经济与社会[M]. 北京: 商务印书馆, 1997. |

| [21] | 吴敬琏. 收入差距过大的症结[J]. 上海企业家, 2007(3): 47. |

| [22] | 伍德里奇. 横截面与面板数据的经济计量分析[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2007. |

| [23] | 徐晓红. 中国城乡居民收入差距代际传递变动趋势: 2002−2012[J]. 中国工业经济, 2015(3): 5–17. |

| [24] | 阳义南, 连玉君. 中国社会代际流动性动态解析[J]. 管理世界, 2015(4): 79–91. |

| [25] | 张曙光, 赵农. 市场化及其测度[J]. 经济研究, 2000(10): 73–77. |

| [26] | 张晓晶. 中国市场化进程报告: 现状分析与未来预测[J]. 管理世界, 2004(3): 5–13. |

| [27] | Acock A C. Discovering structural equation modeling using stata[M]. Texas: A Stata Press Publication, 2013. |

| [28] | Blau P M, Duncan O D . The American occupational structure[M]. New York: Wiley Press, 1967. |

| [29] | Ganzeboom H B G, Graaf P M D, Treiman D J. A standard international socio-economic index of occupational status[J]. Social Science Research, 1992, 21(1): 1–56. DOI:10.1016/0049-089X(92)90017-B |

| [30] | Sayrs L W. Pooled time series analysis[M]. NY: Sage Publication, 1989. |

| [31] | Stata Corp. Stata structural equation modeling reference manual[M]. Texas: Stata Press Publication, 2013. |

2018, Vol. 44

2018, Vol. 44