文章信息

| 财经研究 2017年43卷第9期 |

- 马汴京.

- Ma Bianjing.

- 高校扩招降低了大学毕业生的幸福感吗?

- Does higher education expansion deteriorate college graduates' happiness?

- 财经研究, 2017, 43(9): 50-61

- Journal of Finance and Economics, 2017, 43(9): 50-61.

-

文章历史

- 收稿日期:2016-12-13

2017第43卷第9期

一、引言

高校扩招作为我国高等教育体制的重大变革,却对劳动力市场乃至整个中国社会都产生了深远的影响,这需要我们以更广阔的视角来检讨扩招政策的得失。现有研究主要集中在扩招政策对大学毕业生就业状况(吴要武和赵泉,2010;邢春冰和李实,2011;常进雄和项俊夫,2013;蔡海静和马汴京,2015) 以及大学教育回报率(徐舒,2010;许玲丽等,2012;简必希和宁光杰,2013;Hu和Hibel,2014;马汴京等,2016) 的影响上。然而,大学教育不仅是个人改善就业和增加收入的重要通道(Berker, 1993),也在择偶婚配、人际交往和社会分层中扮演着关键角色(Chen, 2012;刘精明,2014)。于是,对扩招政策的得失进行全面而准确的评估,应跳出其对大学毕业生就业或收入效应的窠臼,更应考虑扩招政策对他们的总体福利水平——幸福感的综合影响。

扩招政策对我国大学毕业生幸福感的影响可能存在异质性效应,并不是所有大学毕业生都是扩招政策的受益者。一方面,录取门槛的下降使原本升学希望渺茫的人也有机会接受高等教育,这理应会提升他们的幸福感(Chen, 2012)。另一方面,扩招政策实施后,短时期内高学历者比例激增,不可避免地稀释了大学文凭作为能力信号的“含金量”以及其他附加社会价值(Downey,1995),从而降低了那些即使未发生扩招也能继续深造者的幸福感。利用中国社会综合调查数据(CGSS),本文致力于回答以下问题:(1) 扩招政策如何影响了不同人群的教育成就?(2) 那些因赶上扩招政策而接受大学教育的人,是否因此增进了幸福感?(3) 对于那些即使未发生扩招也能继续深造的人,扩招是否降低了他们的幸福感?

本文首先考察了扩招政策对不同人群教育成就的差异化影响。现有研究通常隐含如下假定:扩招政策对所有人的教育成就的影响都是同质的。但高校录取门槛的下降显然并未均匀地惠及每个考生,受益最多的是成绩中等、本来无缘大学的高中毕业生。这意味着扩招政策实施前后大学毕业生群体的内部能力构成发生了明显的动态调整(Meng等, 2013)。如果忽略了上述能力变动因素,显然难以科学而准确地评估高校扩招政策的得失(邢春冰和李实,2011)。在“反事实”视角下,我们根据家庭社会经济背景等一系列可观测变量,估算出个体在扩招政策实施前后两种大学教育机会的潜在倾向得分(potential propensity score)。对个人而言,扩招政策具有鲜明的“自然实验”性质。那么,我们就可以在“局部干预效应”(local average treatment effect, LATE)这一概念框架下(Imbens和Angrist, 1994),通过比较扩招政策实施前后这两种潜在倾向得分的变动,将所有高中或以上学历观测值划分为三类:(1) 即使发生扩招也难以考上大学者(从未参与者,never-takers);(2) 扩招前不能升学而扩招后却能被大学录取者(遵从者,compliers);(3) 即使未赶上扩招也能继续升学深造者(始终参与者,always-takers)。研究表明,第二类毕业生(遵从者),在扩招前后样本中大约都占了1/5。

接下来,借鉴双重差分方法(DID)思想,我们考察了扩招对上述三类群体幸福感影响的异质性效应。总体而言,高校扩招对大学毕业生的幸福感有着负面影响。扩招后大学毕业生人数激增,削弱了“始终参与者”在劳动力市场和婚姻市场上的竞争优势,显著地降低了他们的幸福感。本文更重要的发现是,那些因高校降低录取门槛才得以接受大学教育的人,其幸福感并未因此而提高。居高不下的学生教师比、拥挤不堪的高校公共设施导致了糟糕的大学体验,以及毕业后必须直面的“招工难、起薪低”等就业困境,使大学教育对“遵从者”的幸福感的正面效应大打折扣。考虑到地区间大学生就业状况以及生活成本可能存在的系统性差异,我们还控制了通货膨胀率、失业率、地区人均GDP、经济开放度等一系列影响劳动力需求或生活成本的宏观变量。即使同时放入了收入水平、就业状况、婚姻状况以及健康状况等个人社会经济特征后,高校扩招仍显著降低了“始终参与者”的幸福感,且对“遵从者”有着不显著的负面影响。这在一定程度上意味着本文的研究结论是稳健的。

现有文献中与本文最相关的是Hu(2015) 的研究。利用CGSS城市调查数据,该文认为扩招政策实施后大学教育对个人幸福感的正面效应减小,且异质性明显增大。不过,他并没有区分教育成就受到扩招政策差异化影响的不同人群,也未涉及扩招政策对这些群体幸福感影响的异质性效应。在另外一项研究中,Choi(2015) 利用“局部干预效应”的概念框架,在个体层面识别出韩国高校扩招政策的“遵从者”等,并评估了扩招政策对教育回报率的冲击。基于类似的分析框架,有研究分别考察了高校扩招政策对中国大学毕业生就业(蔡海静和马汴京,2015) 和大学教育回报率(马汴京等,2016) 的异质性干预效应。①然而,上述基于“局部干预效应”概念框架的文献都聚焦于劳动力市场,都未进一步探究扩招政策对大学毕业生综合福祉的影响。主观福利水平作为综合评价指标,已经成为衡量公共政策成败的重要标准(Frey和Stutzer, 2002),因此很有必要据此对扩招政策的实施绩效进行综合评估。在我国高等教育发展从数量扩张阶段向质量提升阶段转型之时,本研究的社会经济意义较为明显,主要体现在两个方面:一是在给定扩招政策实施现状的情况下,从主观福利视角入手,为个体家庭如何进行教育投资提供参考;二是为相关政府部门出台政策以缓解扩招政策实施后的负面效应提供依据。

① 通常无法从个体层面上识别“遵从者”(Angrist和Pischke, 2009),但本文利用扩招前后两组信息进行尝试。

二、模型与方法

如果将高校扩招视为一场自然实验,那么高中毕业或最后一次参加高考时间(后文简称为“高考时间”)为1999年及以后的样本可视为处理组(D=1),之前的个体则为对照组(D=0)。同时,使用虚拟变量College识别个体是否接受了大学教育:Collegei=1代表接受了大学教育,否则Collegei=0。①College1i代表扩招后的个体潜在教育成就,College0i代表扩招前的个体潜在教育成就。于是,现实中观测到的个体教育成就为:

| $Colleg{e_i} = Colleg{e_{{0_i}}} + {d_i}(Colleg{e_{{1_i}}}-Colleg{e_{{0_i}}})$ | (1) |

只有一部分个体的教育成就可能受到扩招政策的影响。有必要根据个体升学结果以及扩招政策对其变动的异质性影响,在“局部干预效应”概念框架下(LATE)将所有观测值划分为从未参与者、遵从者、始终参与者与抵制者(扩招前考上大学但扩招后没考上者,defiers)。②为了保障单调性假设(monocity assumption),即个体升学机会不会因扩招而下降,本文假定不存在抵制者。事实上,样本中也不存在这些人。表 1的B部分比较了高校扩招前后,所有已从高中毕业个体的潜在升学结果。

① 本文样本中剔除了在校大学生和肄业者,文中所有被大学录取者都顺利毕业,因此被大学录取者、考上大学者与大学毕业生是等同的;升学结果与教育成就的含义也相同,在文中交替使用。

② LATE概念框架的具体阐述与推导请参考Imbens和Angrist(1994) 或Angrist和Pischke(2009)。

| Panel A:事实与反事实 | ||

| 扩招前参加高考的人 | 扩招后参加高考的人 | |

| 扩招前升学结果 | 事实 | 反事实 |

| 扩招后升学结果 | 反事实 | 事实 |

| Panel B:LATE概念框架下三类人 | ||

| 扩招前教育成就(College0i) | 扩招后教育成就(College1i) | |

| 第Ⅰ类:从未参与者 | 0 | 0 |

| 第Ⅱ类:遵从者 | 0 | 1 |

| 第Ⅲ类:始终参与者 | 1 | 1 |

上述三类群体的识别,同时需要扩招政策实施前后个体层面的College0i与College1i两期信息,其中一期为观测不到的反事实。而构建反事实结果需要满足单调性假设和可忽略性假设(ignorability assumption)。前者保障个体教育成就不会因录取门槛下降而降低,后者意味着我们可以通过可观测变量得出潜在的大学教育机会得分的无偏估计。③在单调性假设下,扩招前入学的大学毕业生是“始终参与者”,扩招后仍未被大学录取者为“从未参与者”。

③ 当学术能力等不可观测因素影响教育成就时,可忽略假设可能难以保障,详见本文“结果与解释”中的“进一步讨论”部分。

本文通过两个步骤予以识别。第一步,分别估算扩招前后个体被大学录取的潜在概率(potential propensity score)。依据一系列可观测变量,分别估算出对照组扩招政策实施前与处理组扩招政策实施后接受大学教育的概率,可获得真实状态下个体被大学录取的倾向得分。借鉴Oaxaca-Blinder分解概念框架,将分别从对照组与处理组样本中估计出的两组影响教育成就的变量系数互换,即可计算出反事实状态下个体被大学录取的倾向得分:

| $\begin{array}{*{20}{l}} {Pr{{\left( {college = 1|X,d = 1} \right)}_{d = 0}} = F({\beta _{d = 1}}X)}\\ {Pr{{\left( {college = 1|X,d = 0} \right)}_{d = 1}} = F({\beta _{d = 0}}X)} \end{array}$ | (2) |

其中,di用于区分观测值i是否亲历大学扩招;X是向量,包含了影响被大学录取的个人和家庭社会经济特征。下标d与Pr(·)中的d取值不一致,意味着这是其反事实状态下的被大学录取的倾向得分。为了保障结论的稳健性,本文将同时报告应用二元因变量模型(logit)和线性概率模型(OLS)两种方法的估计结果。

第二步,针对每个观察值设定Bernoulli方程,将该倾向得分作为其中的概率参数p值。根据Bernoulli方程一次性随机生成的结果,确定个体扩招前后两种潜在状态的教育成就。按照表 1给出的分组原则,可将样本划分为三类人。需要指出的是,要想获得潜在教育成就的稳健性结果,有必要借助Bernoulli方程反复随机生成。对每批随机生成后的个体教育成就,利用式(3) 予以估计:

| $Happ{y_i} = \alpha + \theta {d_i} + {\delta _i}C_i^c + {\delta _2}C_i^a + {\gamma _1}(C_i^c \times {d_i}) + {\gamma _2}(C_i^a \times {d_i}) + \mathit{\Gamma }W + {\varepsilon _i}$ | (3) |

其中,Happyi代表个体i幸福感程度,具体定义见变量和数据部分。C代表观测值是否接受大学教育(College)。Cc和Ca分别代表“遵从者”和“始终参与者”。di=1表示亲历了高校扩招政策的实施。W是向量,包括性别、民族、年龄等影响幸福感的个体特征,以及人均GDP、GDP增长率、第三产业占比、进出口总额与GDP之比等影响幸福感的宏观因素。δ1和δ2指的是,若不存在扩招,与“从未参与者”相比,“遵从者”和“始终参与者”的幸福感水平是否更高;θ则表示“从未参与者”因扩招导致的幸福感变动。两个交互项的系数γ1和γ2指的是,与扩招政策实施前相比,“遵从者”或“始终参与者”幸福感的变化。显然,γ1和γ2反映了扩招政策对个体幸福感的差异化影响。γ1是本文关注的重点,因为它度量的是那些扩招政策的目标人群(因录取门槛降低而接受高等教育的人)是否因此而更幸福。

最后,将多次估计出的参数(b)和标准误(se(b)),借鉴多重插补(multiple imputation)的思想(Rubin, 2004),我们按照下式取平均值:

| $\bar b = \sum\limits_{r = 1}^{1{\rm{ }}000} {{b_r}} ,se\left( b \right) = \sqrt {\frac{1}{{1{\rm{ }}000}}\sum\limits_{r = 1}^{1{\rm{ }}000} {se} {{\left( {{b_r}} \right)}^2} + \left( {1 + \frac{1}{{1{\rm{ }}000}}} \right)\sum\limits_{r = 1}^{1{\rm{ }}000} {\frac{{{{\left( {{b_r} - \bar b} \right)}^2}}}{{R - 1}}} } $ | (4) |

本文最为关注的是,那些由于因赶上扩招政策而获得大学文凭的人,能否因此增进了幸福感。我们主要借鉴双重差分(DID)的思想来实现这一核心目标。

需要说明的是,本文借鉴Ferrer-i-Carbonell和Frijters (2004) 的做法,使用最小二乘法估计高校扩招对大学毕业生幸福感影响的异质性效应。

三、变量与数据

本文数据主要来自中国人民大学社会学系与香港科技大学社会调查中心合作的中国综合社会调查项目(China General Social Survey, CGSS)。该调查已经进行了6次。在已发布的历年数据中,仅有2006年和2008年两期调查中包含了本文研究所需的关键变量,故本文将样本限制在CGSS2006和CGSS2008。包含了除西藏、青海及港澳台地区之外的145个地级以上城市,共16 000名个体观测值。本文所涉及的宏观数据来自2006年和2008年的《中国城市统计年鉴》。

本文将高中学历被访者的高中毕业时间设定为其(可能)参加高考的时间,将大专学历或本科学历个体毕业时间分别减去3年或4年,得出其最后一次高考时间。为了尽可能地增大样本容量,我们将1999-2004年最后一次参加高考的个体归为教育成就可能受扩招政策影响的处理组(D=1),将1991-1998年参加高考的个体视为不受影响的对照组(D=0)。为了增强可比性,我们剔除了职业高中和成人高等学历的样本,仅保留正规教育学历的观测值;同时也剔除了在校大学生样本。最后得到有效样本1 123个,其中扩招前后样本量分别为539与584。虽然样本量不算很大,但由于采取了前文所述的抽样技术,使得本文用于定量分析的观测值遍及我国29个省级行政区145个地级以上城市,因此本文的样本具有相当的代表性。

表 2主要报告了高考前的家庭社会经济变量和个体人口学特征。根据经济学和社会学的相关理论,以及我国转型时期的具体国情,本文总结的影响个人教育成就的主要因素为性别、是否为独生子女、是否就读重点高中、父母受教育水平、高考前父母职业和户籍状况等。我们根据CGSS提供的14岁或18岁时父母职业信息,参考李春玲(2010) 的方法,将父母职业合并为管理人员等六类。同时,本文将父母受教育水平分为小学或以下、初中等四类。受限于样本量,本文没有将大学学历细分为本科与专科。邢春冰和李实(2011) 对2000年全国普查数据和2005年1%抽样数据的分析表明,扩招发生前后,高中毕业生在进行升学和就业选择时,并不受大专选项的影响。因此本文将本科和专科合并分析,统称为大学。

| 扩招前 | 扩招后 | |||

| 高中学历 | 大学学历 | 高中学历 | 大学学历 | |

| 女性 | 52.58 | 43.15 | 51.83 | 51.37 |

| 重点高中 | 13.06 | 36.29 | 12.39 | 37.70 |

| 独生子女 | 11.68 | 31.05 | 30.28 | 48.36 |

| 父亲为直辖市城镇户口 | 8.59 | 17.33 | 5.50 | 17.76 |

| 父亲为城镇户口 | 50.86 | 67.33 | 50.00 | 66.39 |

| 父亲职业 | ||||

| 管理人员 | 11.62 | 12.78 | 18.28 | 17.03 |

| 专业技术人员 | 21.16 | 22.47 | 24.19 | 24.29 |

| 办事人员 | 11.20 | 9.25 | 4.84 | 11.04 |

| 商业服务业人员 | 6.64 | 7.93 | 7.53 | 8.52 |

| 农民 | 28.63 | 20.70 | 26.43 | 15.14 |

| 工人 | 17.01 | 22.47 | 16.13 | 18.30 |

| 母亲受教育水平 | ||||

| 小学或以下 | 70.45 | 49.19 | 45.87 | 27.87 |

| 初中 | 22.34 | 29.03 | 35.32 | 37.98 |

| 高中 | 4.81 | 15.32 | 15.14 | 27.05 |

| 大学或以上 | 2.41 | 6.45 | 3.67 | 7.10 |

| 样本量 | 291 | 248 | 218 | 366 |

在进行双重差分分析时,本文的因变量Happyi是第i个被调查者的主观幸福感。CGSS2008调查的问题是“整体而言,您觉得您快不快乐?”,1表示最快乐,5表示最不快乐。可以认为,CGSS2008中快乐的概念与之前调查中的幸福具有可比性。为了便于解释与分析结果,本文用6减去调查值得到Happyi的值。于是,文中5代表受访者最幸福,1表示受访者最不幸福。

四、结果与解释

(一) 初步结果分析

按照Angrist和Pichke(2009) 给出的原则,本文根据各自与教育成就变量的关系,将影响个体幸福感的因素大致概括为三类:第一类是可能作用于教育成就的因素,如性别、年龄、民族等个体变量。若未能将其有效控制,将会产生遗漏变量偏误(omitted variable bias)。第二类是跟个人教育成就没有关系的变量,如失业率、通货膨胀率、GDP增长率、人均GDP水平、第三产业比例和对外开放度等宏观经济形势变量,对其控制与否并不影响估计结果的无偏性和一致性。第三类是自身也可能受个人教育成就影响的因素,如婚姻状况、就业状态和健康水平等社会经济变量及人口学特征,引入这些结果变量(outcome variable)反而会导致教育成就变量的系数产生估计偏误(bad controls)。其中,个人收入在很大程度上由教育成就决定,理应是第三类变量,但由于其在幸福感决定因素中的特殊地位(Frey和Stutzer,2002),本文对其进行单独讨论。由于本文使用的是CGSS2006和CGSS2008两期混合横截面样本,因此本文设置了2008年虚拟变量,以控制两期观测值之间可能遭受的宏观冲击。

表 3的列(1)-列(5) 给出了个体能力同质假设下扩招政策的实施对大学毕业生幸福感的影响。其中,列(1) 的回归结果控制了前文所述的第一和第二类变量,列(3) 在此基础上新增了第三类变量。列(2) 与列(4) 分别在列(1) 和列(3) 的基础上添加了个人收入变量。从列(1) 回归结果中扩招与大学学历的交互项系数看,在能力同质前提下,扩招政策的实施对大学毕业生幸福感的影响显著为负(p < 0.01)。在控制个人收入变量后,列(2) 结果中扩招政策与大学学历的交互项系数及其显著性水平均没有发生明显变动。这意味着除了通过作用于收入水平渠道,扩招政策的实施对个人幸福感仍然有着独立而显著的负面效应。列(3) 和列(4) 的结果显示,在控制了第三类变量后,扩招政策对大学毕业生幸福感的负面影响程度和显著性水平都明显降低(p=0.097),同时考虑到收入效应后,其负面效应甚至未通过显著性为10%的统计检验。

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 大学 | 0.256***(0.057) | 0.229***(0.059) | 0.212***(0.060) | 0.206***(0.061) |

| 扩招 | 0.087(0.083) | 0.059(0.079) | 0.050(0.088) | 0.036(0.086) |

| 大学×扩招 | -0.237***(0.073) | -0.205***(0.070) | -0.124*(0.074) | -0.108(0.074) |

| 2008年样本 | -1.574(3.795) | -2.042(3.853) | -2.224(3.576) | -2.570(3.700) |

| 第一类变量:不受教育成就影响的个体特征 | ||||

| 汉族 | 0.013(0.096) | 0.007(0.094) | -0.045(0.090) | -0.048(0.090) |

| 女性 | 0.177***(0.051) | 0.191***(0.047) | 0.168***(0.050) | 0.173***(0.048) |

| 年龄 | -0.009(0.029) | -0.026(0.028) | -0.062**(0.030) | -0.068**(0.029) |

| 年龄的平方 | 0(0.000) | 0(0.000) | 0.001(0.000) | 0.001*(0.000) |

| 第二类变量:宏观变量 | ||||

| 失业率 | 0.014(0.038) | 0.008(0.036) | 0.018(0.038) | 0.016(0.037) |

| 通货膨胀率 | -0.034(0.075) | -0.042(0.074) | -0.047(0.071) | -0.054(0.073) |

| 人均GDP | -0.001(0.050) | -0.008(0.050) | 0.004(0.048) | 0.002(0.047) |

| GDP增速 | 0.003(0.008) | 0.004(0.007) | 0.003(0.007) | 0.003(0.007) |

| 进出口总额/总GDP | -0.069*(0.037) | -0.075**(0.034) | -0.048(0.037) | -0.053(0.036) |

| 第三产业占比 | -0.002(0.003) | -0.002(0.003) | -0.001(0.003) | -0.001(0.003) |

| 第三类变量:受教育成就影响的个体特征 | ||||

| 已婚 | 0.263***(0.058) | 0.259***(0.058) | ||

| 工作状况 | [0.44] | [0.83] | ||

| 健康状况 | [0.00] | [0.00] | ||

| 月收入 | 0.019**(0.008) | 0.012(0.010) | ||

| 月收入平方 | 0.016**(0.007) | 0.011(0.010) | ||

| 样本量 | 1 123 | 1 123 | 1 122 | 1 122 |

| Adj.R2 | 0.068 | 0.072 | 0.118 | 0.119 |

| 注:经过省级行政区cluster调整后的标准误报告在括号内;每列结果都包含了常数项,为了节省篇幅,没有报告。工作状况分为在职、失业和退出劳动力市场,对照组为在职;健康状况包括不健康、一般健康、比较健康和非常健康,对照组为一般健康;其联合显著性水平对应的p值报告在中括号内。*、**和***分别代表在10%、5%和1%水平上显著。 | ||||

如前述及,伴随着高校扩招,高中文凭者、大学毕业生及其内部之间,其能力分布都发生了剧烈的动态调整。关于高校扩招影响大学毕业生幸福感的精准估计,则需要借助其他方法。

(二) 大学教育机会倾向得分与潜在升学结果

根据家庭社会经济因素和人口学特征变量(见表 2),本文分别使用线性概率模型和logit模型估算扩招政策实施前后个体被大学录取的倾向得分。

表 4报告了扩招前后个体教育成就影响因素的估计结果。本文遴选这些影响因素的原则是:在以是否亲历扩招为界的处理组与干预组内部,某变量在任一组样本中显著即可保留。为了刻画个人能力、家庭社会地位、户籍状况等对个人教育成就的影响,本文控制了父母受教育水平、父亲单位性质、父亲是否为城镇户籍等一系列变量。本文也尝试生成父母最高教育水平变量以预测个体教育成就,但其拟合效果不及母亲教育水平变量。此外,我们还以农民作为对照组,设置了高考前父亲职业这一虚拟变量。在控制母亲教育背景变量后,各父亲职业虚拟变量均未通过显著性水平为10%的统计检验,且其F联合检验也不显著(p > 0.4)。我国高考招生是以省级行政区为基本单位进行的,且各地录取率存在巨大差异(杨东平等,2006);遗憾的是,CGSS数据并未提供被访者高考所在地的省份信息。考虑到北京、上海等直辖市集中了我国大量的高等教育资源,本文设置了父亲是否为直辖市城镇户口虚拟变量。①

① 我们同时设置了母亲户籍是否为直辖市城镇户口虚拟变量,结果与父亲是否为直辖市户籍虚拟变量没有明显差别。

| 扩招前 | 扩招后 | |||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| OLS | logit | OLS | logit | |

| 独生子女 | 0.149**(0.071) | 0.700**(0.344) | 0.013(0.059) | 0.043(0.291) |

| 女性 | -0.115**(0.057) | -0.544**(0.277) | -0.089(0.057) | -0.384(0.272) |

| 重点高中 | 0.305***(0.047) | 1.398***(0.230) | 0.299***(0.042) | 1.557***(0.239) |

| 初中毕业 | 0.094*(0.049) | 0.419*(0.229) | 0.077*(0.046) | 0.341(0.221) |

| 高中毕业 | 0.300***(0.073) | 1.394***(0.361) | 0.134**(0.056) | 0.647**(0.279) |

| 大学或以上 | 0.279***(0.101) | 1.327***(0.495) | 0.148*(0.088) | 0.775*(0.468) |

| 父亲为直辖市户口 | 0.0440(0.067) | 0.224(0.324) | 0.189***(0.062) | 1.092***(0.363) |

| 女性×扩招独生子女 | 0.0490(0.103) | 0.232(0.503) | 0.0870(0.080) | 0.446(0.401) |

| 女性×扩招城镇户籍 | 0.0440(0.063) | 0.226(0.308) | 0.0960(0.061) | 0.417(0.294) |

| 样本量 | 539 | 539 | 592 | 592 |

| Adj.R2 | 0.154 | 0.135 | ||

| 注:父母亲职业变量和父亲教育水平变量均未通过统计检验,限于篇幅,没有报告;其他同表 3;本表与马汴京等(2016) 中的表 5相同。 | ||||

借鉴已有研究,本文还控制了是否为独生子女(邢春冰和李实,2011)、是否毕业于重点高中(王威海和顾源,2012) 这两个虚拟变量。限于样本总量并考虑到统计效力,本文在估算高等教育倾向得分时没有区分性别。但为了尽可能刻画高校扩招对男女之间大学入学机会变动的差异化影响,本文尝试控制了性别与其他一系列变量的交互项。结果显示,可能是因为多重共线性,单个交互项均未通过显著性为10%的统计检验,仅有女性与独生子女交互项、女性与城镇户籍交互项联合显著。①

① 遴选联合显著交互项变量的原则是:对女性与独生子女、女性与高考时城镇户籍、女性与重点高中、女性与父亲为直辖市城镇户口,两两进行F联合检验,对应的p值小于0.05即可保留。在此基础上增加第三个,联合检验对应的p值小于0.05也可保留。

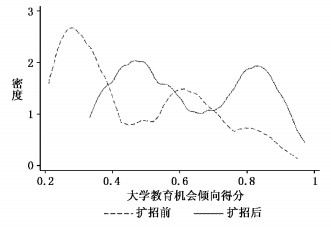

图 1和图 2比较了以高校扩招政策作为干预效应变量(treatment effect variable),个体在真实状态与反事实状态下接受大学教育机会倾向得分的核密度分布图。无论采用线性概率模型还是logit模型进行预测,高校扩招前,只有少数人高中毕业后可以升入大学(均值为0.46);与此形成鲜明对比的是,高校扩招后,大部分人高中毕业后可以继续升学深造(均值为0.63)。本文将使用logit模型得出的大学入学机会倾向得分识别受扩招政策差异化影响的不同群体。

|

| 图 1 扩招前后个体升学概率对比(logit) |

|

| 图 2 扩招前后个体升学概率对比(OLS) |

利用估算出的个体大学教育机会倾向得分,本文运用前文所述的方法构造干预变量并观测其值后进行分组。为了保障单调性假设,我们将所有高校扩招前已就读大学的人都划分到始终参与组(always-takers),将扩招后仍未接受高等教育的人划分到从未参与组(never-takers)。

表 5报告了教育成就受扩招政策差异化影响的三类群体。一方面,无论采取logit模型还是OLS模型预测大学教育倾向得分,都不会影响分组结果;另一方面,三组人群分布在扩招政策实施前后保持了相当程度的一致性。本文最为关注的“遵从者”,即可能因高校降低录取门槛而得以就读大学者,大约占扩招政策实施前样本的1/5。这意味着,这些人高考时若赶上扩招,是可以继续升学的。扩招后样本中遵从者比例也大约为1/5,这些人确实因赶上扩招而接受了大学教育。这与扩招政策实施前后高校录取率变动幅度大致相当,也在一定程度上佐证了本文关于个体教育成就识别方法的合理性。

| 扩招前 | 扩招后 | |||

| OLS | logit | OLS | logit | |

| 从未参与者 | 31.98 | 31.96 | 36.98 | 36.93 |

| 遵从者 | 22.05 | 22.01 | 18.03 | 18.02 |

| 始终参与者 | 45.97 | 46.03 | 44.99 | 45.05 |

(三) 高校扩招对大学毕业生幸福感影响的异质性效应

表 6给出了基于logit概率模型估算出的个体大学教育机会倾向得分,以及扩招政策的实施对大学毕业生幸福感的异质性影响。列(1) 的回归结果中控制了性别、年龄、民族等可能对个人教育成就和幸福感都产生影响的第一类控制变量,以及通货膨胀率、失业率等与个人教育成就无关但影响幸福感的第二类控制变量。与列(1) 相比,列(3) 新增了第三类控制变量,即婚姻状况、健康程度、工作状况等受教育成就影响的社会经济变量及人口学特征。而列(2) 和列(4) 则在列(1) 和列(3) 的基础上,分别报告了控制了大学教育收入效应后的估计结果。

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 全样本 | 全样本 | 全样本 | 全样本 | 男性样本 | 女性样本 | |

| 扩招 | 0.166*(0.089) | 0.137(0.086) | 0.124(0.093) | 0.108(0.091) | 0.155(0.144) | 0.165(0.115) |

| 遵从者 | 0.187**(0.092) | 0.181**(0.089) | 0.176**(0.085) | 0.172*(0.087) | 0.135(0.126) | 0.212(0.125) |

| 始终参与者 | 0.328***(0.067) | 0.319***(0.079) | 0.286***(0.072) | 0.283***(0.068) | 0.275***(0.091) | 0.340***(0.115) |

| 扩招×遵从者 | -0.209*(0.121) | -0.188(0.121) | -0.117(0.118) | -0.102(0.115) | -0.276(0.175) | -0.127(0.158) |

| 扩招×始终参与者 | -0.301***(0.079) | -0.268***(0.077) | -0.183**(0.082) | -0.167**(0.085) | -0.267**(0.132) | -0.281**(0.126) |

| 月收入 | 0.017**(0.008) | 0.011(0.012) | 0.033***(0.011) | 0.003(0.011) | ||

| 月收入平方 | -0.006(0.004) | -0.005(0.004) | -0.005(0.004) | -0.006(0.004) | ||

| 第一类控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 第二类控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| 第三类控制变量 | 控制 | 控制 | ||||

| 样本量 | 1 123 | 1 123 | 1 122 | 1 122 | 562 | 561 |

| Adj.R2 | 0.071 | 0.076 | 0.121 | 0.123 | 0.059 | 0.085 |

出乎意料的是,那些因高校录取门槛下降而获得高等教育机会的人,其幸福感并未因此而提高。“遵从者”虚拟变量与扩招政策变量交互项系数为负,但未通过显著性水平为10%的统计检验。招生规模高歌猛进的背后,大多数高校尤其是非重点大学,普遍面临着学生教师比长期居高不下,以及图书馆、体育场馆等各种设施拥挤不堪等困境(杨东平,2006)。根据理性选择理论,是否就读大学应是权衡利弊后的人力资本投资决策(Becker, 1993)。于是,对大学生活准备比较充足的考生会从高等教育中受益更多(Carneiro等, 2011)。“遵从者”大多是本来无缘大学的成绩中等的高中毕业生,对“喜从天降”的大学教育机会往往准备不够充分(Hu,2015)。大学生活的实际情况与他们之前对高等学府的“象牙塔”式浪漫想象之间存在落差。这不仅恶化了他们的大学体验,也严重影响了大学生培养质量。更为糟糕的是,扩招后高学历劳动者供应量相对充足和培养质量的缩水(杨东平,2006),加上录取门槛降低带来的毕业生平均能力下降等因素(Meng等,2013),导致这些“遵从者”毕业后面临着严峻的就业压力,不少人甚至需要家庭的接济(邢春冰和李实,2011)。①另外,人们心理上通常将考上大学等成就视为自身努力的结果,而往往把婚姻、择业等方面遭遇的挫折归咎于高校扩招等外部环境因素(Ryan和Siebens, 2012)。同时,人们通常倾向于在相近阶层内(与“始终参与者”)横向比较,而对与自身之前相比的纵向进步则缺乏应有的内省(Dolan等, 2008;邱夏和陈惠雄,2014)。对“遵从者”而言,上述因素都会在不同程度上弱化大学教育对其幸福感的正面效应。

① 年轻人“啃老”的前提是其家庭经济情况较好。而随着大学学费迅速上涨,因学致贫或返贫现象屡现报端。

高校扩招对大学毕业生幸福感的影响主要体现在非物质收益方面。之前有研究评估了高校扩招对劳动力市场的冲击:在就业方面,发现高校扩招并没有削弱“始终参与者”的就业优势且提高了“遵从者”获得初职的竞争力(蔡海静和马汴京,2015);在大学教育回报率方面,则发现高校扩招后“始终参与者”继续保持了领先的收入优势,“遵从者”则因就读大学获得优厚的收入回报(马汴京等,2016)。表 6控制了收入水平和工作状况变量后,发现高校扩招对大学毕业生幸福感仍存在负面效应。这意味着,高校扩招给大学毕业生幸福感造成的负面影响,主要体现在择偶婚配、社会分层等非物质收益方面。

列(5) 和列(6) 分别报告了男女分样本回归结果。我们按性别将全部观测值细分为两个子样本分别进行回归,进一步考察扩招政策对大学毕业生幸福感的异质性效应在性别间是否存在明显差异。从交互项系数看,扩招政策对“始终参与者”幸福感的负面效应没有呈现出明显的性别差异,但各子样本回归系数都明显高于全样本回归系数。对“遵从者”与扩招政策交互项而言,男性样本的回归系数明显高于全样本系数,但前者仍未通过显著性为10%的统计检验。

(四) 进一步讨论

本文利用家庭背景变量和个体人口学特征估算个体被大学录取倾向得分具有相当程度的合理性,其理由有三:(1) 即使家庭社会经济条件与个人学习天赋均可以独立地对教育成就产生影响,但只要家庭社会经济地位能“捕捉”到个人教育成就的一部分外生变动,本文的估计结果也将是一致的。值得一提的是,学习兴趣乃至学习天赋,都在一定程度上内生于家庭社会经济环境(Morgan, 2012)。另外,本文也尝试借助Beruoulli方程,在预估个体被大学录取概率的基础上随机生成个体教育成就,从而在技术上处理这一难题,具体见模型与方法部分。(2) 本文在估算大学教育倾向得分时,还控制了是否独生子女、是否就读于重点高中、高考时父亲是否为直辖市城镇户口等对个人教育成就可能有着重要影响的中国特色变量,其中,能否在重点高中就读,在某种程度上也反映了个体学习天赋和学习兴趣。(3) 家庭社会经济条件在子女能否完成大学学业方面也发挥着重要作用。当然,本文对大学教育机会倾向得分的估算仍然是比较初步的,进一步的精细化研究还有待于蕴含更丰富信息的数据出现。

五、结论与展望

关于扩招政策利弊与得失的争论至今仍没有平息。高校扩招政策的实施不仅深刻地影响了我国劳动力市场,其剧烈冲击也波及了社会的多个领域。于是,对扩招政策进行全面而准确的评估不能局限于劳动力市场,也应考虑其对人们的主观福利水平——幸福感的综合影响。利用CGSS数据,基于“局部干预效应”概念框架,本文识别出教育成就受扩招政策差异化影响的不同群体,然后定量考察了扩招政策对他们幸福感的异质性影响。

研究发现,扩招政策的实施对大学毕业生幸福感产生了负面影响。高校招生规模大幅增长后,大学毕业生人数激增,削弱了“始终参与者”在劳动力和婚姻市场上的竞争优势,降低了他们的幸福感。本文更重要的发现是,那些受益于扩招政策而被大学录取者,其幸福感并未因此而提高。动辄过百人集中上课的教室、人满为患的体育馆和图书馆,这些都与中学时期的“象牙塔”浪漫想象相差甚远;在付出长达数年的机会成本和不菲学费之后,毕业时必须直面的“招工难、起薪低”等难题,与他们期待的“天之骄子”地位落差甚大。这些都会使高等教育对他们幸福感的正面效应大打折扣。在控制了大学教育的收入效应后,不同群体虚拟变量与扩招政策变量交互项的系数,无论是数值还是显著性水平,都表现出相当程度的稳定性。此外,分男女样本的回归结果表明,上述效应在不同性别间不存在明显差异。这在一定程度上意味着我们的研究结论是稳健的。

可以考虑从机构和个人层面增强高等教育对个人幸福感的正面效应。首先,高等院校应努力提升办学质量。在建设图书馆、体育馆等公共基础设施的同时,更应着力于降低学生教师比和提高教师素质以保障教学质量,切实改善在校生的大学体验并提升毕业生的就业竞争力。其次,大学毕业生应转变观念。连年大规模扩招之后,我国高等教育已经基本实现了从精英教育到大众教育的转型。随着社会上高学历者人数与比例在短时间内的激增,大学毕业生的“天之骄子”光环已经迅速褪色,因而心态务必要进行相应调整。对“始终参与者”而言,应该认识到中国大学生曾经的极度稀缺现象是特定历史时期的产物,所谓“天之骄子”的地位是一种非正常状态;对“遵从者”而言,应当提醒自己是受益于高校扩招才得以就读大学。值得肯定和推广的是,高等院校越来越重视心理健康教育。2017年5月4日,在百度等搜索引擎键入“大学生心理健康教育”等关键词,仅新闻网页就多达72 000多个。不少高校设立了专门的心理辅导机构,对在校大学生的学习、生活、就业乃至创业进行全方位的心理疏导。本文给我们的一个启发是:应多与自身进行纵向比较,尽量少与他人进行横向比较。这不仅是“反事实”概念框架进行因果关系推断的应有之义,也是增进包括大学毕业生在内的我国国民总体幸福感的长远之道。

最后需要说明的是,本文只从幸福感入手综合评估了高校扩招对大学毕业生主观福利的影响。由于样本所限,本研究观察到的扩招后入学的大学生毕业生参加工作的时间至多5年或6年。对个人而言,大学学历作为人力资本和社会分层的核心信号,在毕业之后的发展中将扮演着重要角色,对个体主观福祉有着难以估量的影响。在国家层面,中华民族伟大复兴的实现,离不开大量高素质和高技能劳动力的培养。这都需要我们以更全面的视角来看待高校扩招政策给大学毕业生带来的机遇和挑战,以及从更长远的眼光来考量扩招政策对他们幸福感的影响。如何评估高校扩招对大学毕业生幸福感的长期影响,以及如何增进大学教育的幸福感效应,将是未来研究可进一步努力的方向。

| [1] | 蔡海静, 马汴京. 高校扩招、能力异质性与大学毕业生就业[J]. 中国人口科学, 2015(4): 102–110. |

| [2] | 简必希, 宁光杰. 教育异质性回报的对比研究[J]. 经济研究, 2013(3): 83–95. |

| [3] | 李春玲. 高等教育扩张与教育机会不平等——高校扩招的平等化效应[J]. 社会学研究, 2010(3): 82–113. |

| [4] | 马汴京, 蔡海静, 姚先国. 高校扩招与大学教育回报率变动——基于CGSS数据的经验研究[J]. 经济理论与经济管理, 2016(6): 45–57. |

| [5] | 邱夏, 陈惠雄. 幸福悖论下居民生活质量提升的政策思考[J]. 财经论丛, 2014(5): 80–87. |

| [6] | 吴要武, 赵泉. 高校扩招与大学毕业生就业[J]. 经济研究, 2010(9): 93–108. |

| [7] | 邢春冰, 李实. 扩招"大跃进"、教育机会与大学毕业生就业[J]. 经济学(季刊), 2011(3): 1197–1208. |

| [8] | 徐舒. 劳动力市场歧视与高校扩招的影响[J]. 经济学(季刊), 2010(4): 1519–1538. |

| [9] | 杨东平. 中国教育公平的理想与现实[M]. 北京: 北京大学出版社, 2006. |

| [10] | 张俊森, 李宏彬. 中国人力资本投资与回报[M]. 北京: 北京大学出版社, 2008. |

| [11] | Angrist J D, Pischke J S. Mostly harmless econometrics:An empiricist's companion[M]. Princeton NJ: Princeton University Press, 2009. |

| [12] | Chen W. How education enhances happiness:Comparison of mediating factors in four East Asian Countries[J]. Social Indicators Research, 2012, 106(1): 117–131. DOI:10.1007/s11205-011-9798-5 |

| [13] | Choi S. When everyone goes to college:The causal effect of college expansion on earnings[J]. Social Science Research, 2015, 50(1): 229–245. |

| [14] | Downey D. When bigger is not better:Family size, parental resources, and children's educational performance[J]. American Sociological Review, 1995, 60(5): 746–761. DOI:10.2307/2096320 |

| [15] | Ferrer-i-Carbonell A. Income and well-being:An empirical analysis of the comparison income effect[J]. Journal of Public Economics, 2005, 89(5-6): 997–1019. DOI:10.1016/j.jpubeco.2004.06.003 |

| [16] | Frey B, Stutzer A. What can economists learn from happiness research?[J]. Journal of Economic Literature, 2002, 40(2): 402–435. DOI:10.1257/jel.40.2.402 |

| [17] | Hu A. The changing happiness-enhancing effect of a college degree under higher education expansion:Evidence from China[J]. Journal of Happiness Studies, 2015, 16(3): 669–685. DOI:10.1007/s10902-014-9528-1 |

| [18] | Imbens G W, Angrist J D. Identification and estimation of local average treatment effects[J]. Econometrica, 1994, 62(2): 467–475. DOI:10.2307/2951620 |

| [19] | Morgan S L. Models of college entry in the United States and the challenges of estimating primary and secondary effects[J]. Sociological Methods&Research, 2012, 41(1): 17–56. |

2017, Vol. 43

2017, Vol. 43