文章信息

| 财经研究 2017年43卷第7期 |

- 邓涛涛, 王丹丹, 程少勇.

- Deng Taotao, Wang Dandan, Cheng Shaoyong.

- 高速铁路对城市服务业集聚的影响

- The impact of high speed railway on urban service industry agglomeration

- 财经研究, 2017, 43(7): 119-132

- Journal of Finance and Economics, 2017, 43(7): 119-132.

-

文章历史

- 收稿日期:2016-09-29

2017第43卷第7期

一、引言

我国正处在高速铁路快速建设时期,高速铁路带来的“时空收敛”效应成为引发全国区域经济格局转变的重要因素(王缉宪,2011;王姣娥和丁金学,2011;Chen,2012)。中国高速铁路持续大规模建设削弱了生产要素流动的空间壁垒,推动了人力、资本和技术等要素在更广的范围进行优化配置,从而对城市与区域产业带来了全面而深刻的影响(张国华等,2011)。由于高速铁路以客运为主,因此主要是对生产要素流动性强的服务业有重要影响。对于现代服务业而言,因服务产品具有不可储藏性、不可运输性等特征,时间距离逐渐取代传统的空间距离成为影响服务业空间布局的关键因素。高速铁路开通带来的城市间旅行时间的缩短降低了服务业的贸易成本,提升了城市与更大范围市场和产业链的联系,这在一定程度上影响了城市服务业的空间布局。

从建设规模与发展速度来看,长三角高速铁路网在短期内取得了突出成绩。通过对既有铁路线路改造,上海、南京、杭州等城市早在2007年就开通了D字头列车。2008年4月,全国第一条新建运营的客运专线——合宁客运专线在长三角地区开通运行。2010年沪宁、沪杭以及2013年宁杭甬三条高速铁路相继开通,这标志着长三角高速铁路网络已初步建成。区域城际铁路把400公里以内的城市原来单程至少需要半天的出行压缩到2小时以内,这使得过去一般需要跨天才能完成的商务、访会等可以实现当日往返,因而大大加强了城市间的经济联系(荣朝和,2014)。毫无疑问,长三角地区高速铁路由线成网推进,对于加强长三角地区空间经济联系,增强生产要素的流动速度和流动范围,促进资源和要素在更广范围内实现优化配置有着十分重要的意义。就建设规模和速度而言,2007-2015年经过不到十年的大规模建设,长三角即成为了全球交通“最快”的城市群。如此大规模的高速铁路网建设必将加速和放大城市群的同城化效应,促进城市间资源流动和产业分工整合,从而会对长三角区域经济发展产生全面而深刻的影响。

当前,在劳动力成本和资源环境等硬约束下,长三角地区面临着巨大的产业转型升级压力,产业结构亟须调整,而服务业已成为长三角经济发展的新动力。高速铁路的开通有助于提升地区可达性和便捷性,节约交易成本、沟通成本和促进知识溢出,加速资源流动,优化产业的空间布局。那么,高速铁路如何影响服务业空间布局?长三角高速铁路将引起长三角服务业走向集聚还是扩散?又应当如何科学测算这种影响程度呢?

在经济地理学和区域经济学理论的基础上,本文以量化高速铁路的空间效应为核心,以2006—2015年长三角地区47个县级及以上城市为地理分析样本,构建多期双重差分(Different-in-Different)模型,并引入经济地理学中的引力模型量化高铁引致的“时空收敛”效应,在此基础上,采用计量经济建模分析方法,对长三角高速铁路由线成网推进是否显著影响以及如何影响服务业集聚这两个问题进行了深入探讨。一方面,本文通过长三角城市群统计数据和列车实际运营数据检验了高速铁路对服务业的影响,丰富了国内高铁经济的量化研究;另一方面,在高铁经济时代,本文可以为决策者更好地进行高速铁路规划和制定产业发展政策提供参考。

本文章节安排如下:第二节梳理了高速铁路对产业发展影响的相关文献。第三节阐述了高速铁路对服务业集聚影响的分析框架。第四节介绍了长三角城市群高速铁路网建设。第五节介绍了计量模型和数据来源。第六节报告了实证分析结果。第七节是结论和政策讨论。

二、文献综述

作为城际间的快速交通工具,高速铁路能有效解决大通道上大量旅客的快速输送问题(Givoni,2006)。Spiekerman和Wegener(1994) 指出,高速铁路的开通使欧洲大陆城市之间通勤时间减少、空间收缩。从高铁发展历史来看,高速铁路的发展将大范围促进生产要素的优化配置,从而对城市与区域产业发展带来深刻而全面的影响。例如,日本新干线的开通推动了东海道城市群产业分工协作,欧洲高铁网则加速了欧洲经济的一体化进程(张学良和聂清凯,2010)。

(一) 高速铁路引致的“时空收敛”效应研究

高速铁路能有效缩短城市间的时间距离,改善城市的区位条件。王姣娥和丁金学(2011) 认为,高速铁路开通能提高交通可达性,产生时空收敛效应,促进区域内城市空间结构的演变。冯长春等(2013) 通过与普通客运的对比研究了高铁时代中国省际可达性及空间格局的变化,发现,高速铁路的建成大大缩短了旅行时间,交通可达性大大改善。汪德根和章鋆(2015) 发现,高速铁路扩大了长三角交流圈的空间范围,有高铁开通的城市交通区位得到了明显改善。在实证研究中,国内学者大量采用对比分析方法研究高速铁路开通前后城市交通可达性的变化。例如,赵丹和张京祥(2012) 以2010年与规划2020年的长三角区域综合交通设施网络为研究样本,通过可达性对比分析发现,高速铁路缩短了长三角城市之间的时空距离,从而可以推动长三角一体化发展。钟少颖和郭叶波(2013) 以2007年、2012年和2020年为时间断面研究发现,高铁开通将普遍提高各城市的可达性。杨金华(2014) 研究了高速铁路对湖南城市群城市可达性的影响,结果表明,高速铁路将提升湖南区域可达性水平,缩短湖南城市群城际之间的时空距离。覃成林和黄小雅(2014) 则发现,随着我国高速铁路的大力发展,城市之间的经济联系强度得到了不断增强。

除了关注高速铁路会引起可达性变化外,众多学者还注意到高速铁路引起的交通区位变化在空间上呈现出非均衡现象。Coto-Millán等(2007) 分析了欧盟高铁发展后指出,欧洲中部一些城市明显受益于高铁网络可达性和网络经济效应,而处在边缘的西班牙、葡萄牙的城市则进一步被边缘化。Hall (2009) 的研究也表明,高铁连接的核心区域特别是中心城市发展会对边缘区域产生不利影响,甚至会产生极化效果。姚如青(2010) 认为,尽管高速铁路强化了沿线城市的整体集聚效应,但并非每一个城市的人口和产业发展都能获益。王缉宪和林辰辉(2011) 发现,高铁对某一城市的影响大小,取决于该城市与相邻城市是否因为高铁而强化了城市间的互补作用。王姣娥和丁金学(2011) 认为,高速铁路会强化中心城市的区位条件,并加大与中小城镇可达性的差距,从而加速人口和经济要素向中心城市集聚。Chen(2012) 认为,中国高速铁路的发展会引起城市之间剧烈的时空收缩和变迁,城市之间发展不平衡将成为中国空间经济重构的巨大挑战。

(二) 高速铁路通过提升交通区位影响城市服务业发展

高速铁路通过促进资源要素流动而影响服务业发展。Puga(2001) 认为,高速铁路能够促进劳动力自由流动,吸引企业总部在高铁沿线集聚,推进区域经济一体化和产业集聚同步发展。陶希东(2010) 认为,高速铁路会增强城市间要素的流动能力,不同城市的产业会出现新的组合与调整。Garmendia等(2012) 认为,高速铁路开通会引起人口与经济活动区位的重新分布。张莉等(2012) 认为,除了促进人力资源、自然资源、资本和技术流动外,高速铁路还会加速知识和信息的流动,促使地区间经济、人员等联系更密切。李廷智等(2013) 认为,高速铁路的开通提升了面对面交流的机会,从而促进了知识的外溢,这有利于知识的创造和商务活动,促进了现代服务业的发展。陈建军和郑广建(2014) 认为,高速铁路为沿线城市带来了市场结构效应、劳动力池效应、知识创新和技术外溢效应。高速铁路推进了沿线城市产业的错位竞争与发展,有利于加快产业整合和转移。

一方面,高速铁路通过降低时间成本促进服务业发展。例如,Pol(2003) 指出,高速铁路的开通降低了运输成本,延伸了旅行距离,促进了城市的服务业发展。姚如青(2010) 的研究结果表明,沪杭高铁开通促进了杭州城东新城以及商贸服务业的发展,对杭州城市发展起到了催化剂的作用。另一方面,高速铁路通过提升城市区位优势影响服务业发展。例如,张楠楠和徐逸伦(2005) 指出,高速铁路可以提升城市的区位优势,为沿线城市的产业发展和结构升级带来巨大的促进作用。张学良和聂清凯(2010) 认为,高速铁路开通会促进城市群的同城化效应,加快城市群之间的经济交流,高速铁路网络化发展将优化资源在空间上的有效配置。王兰(2011) 发现,高速铁路能改善城市发展条件,使城市与更大范围市场和产业链之间的联系得到提升。

随着京沪、武广等高铁干线的开通,国内学者开始基于重要高铁线路探讨高铁对沿线城市产业发展的影响。例如蒋海兵等(2010) 认为,京沪高速铁路能提升城市可达性,扩大中心城市腹地范围。王兰(2011) 发现,京沪高铁可以作为以上海为核心的城市群向外进行产业转移的通道。杨维凤(2011) 认为,京沪高铁带动了高端服务业和高技术产业发展,推动了地区产业结构升级。张莉等(2013) 及方大春和孙明月(2014) 发现,城际高速铁路开通后,沿线城市产业之间的经济联系得到了明显增强。

以上文献丰富了高速铁路对产业发展影响的研究,但相关研究还存在以下不足:

第一,从研究范畴上看,大多数文献以某一条高速铁路线为研究对象,探讨其对沿线城市交通可达性和城市产业布局的影响。然而,中国高速铁路建设是一个由线到网的推进过程,产业发展将同时受到由多条高铁线路交织形成的高铁网络运输体系的影响。因此,局限在单一铁路线上进行研究,会使所得出的结论有偏于现实情况。随着中国高铁网络的成型与不断完善,非常有必要扩大研究范畴,从单一高铁线转向对高速铁路网的研究。第二,从研究方法上看,目前对高铁经济的研究在运用数量模型方法方面还比较薄弱。虽然学者们普遍认为高速铁路的开通会带来城市区位优势的改变,加速生产要素的流动,进而影响产业在空间上的布局,但现有研究方法多属定性研究,定量研究较少,尤其缺乏有现实数据支撑的结论。仅有的定量研究大多采用“有无对比法”,通过单因素比较高铁开通前后城市可达性、经济联系强度以及城市产业变化而得出最终结论。然而,随着中国经济的持续发展,中国城市经济取得了巨大进步,单纯比较高铁通车前后某个城市的产业变化,并不能有力证明高铁开通促进了沿线城市的产业发展。

基于现有研究的不足,本文试图做以下两点拓展。第一,扩展研究范畴。以长三角高速铁路网为研究对象,坚持动态的过程研究,运用高铁历年开通数据从时间维度上探究高速铁路的区域经济效应。同时,在实证中采用更加微观的数据,以2006—2015年长三角地区47个县级及以上城市为地理分析样本。第二,加强定量方法的使用。首先,采用政策评估中常用的双重差分方法,将高铁在某一城市的开通视为对该城市的外生政策冲击,将长三角城市分为受到高铁开通政策影响的实验组和没有受到政策影响的对照组,计算高铁开通对城市服务业的净影响效应。其次,将经济地理学中的引力模型概念引入计量经济学模型,利用历年列车时刻表提取出两两城市间的最短旅行时间,将高速铁路对城市空间区位的影响量化,定量分析高铁开通引起的城市区位条件变化对城市服务业的影响强度。

三、高速铁路对服务业集聚影响的分析框架

(一) 服务业集聚影响因素分析

服务业在我国经济总量中的比重日益提高,并持续在国民经济发展中发挥稳定器的作用。早期经典文献大多以工业或制造业作为研究对象,而服务业集聚的动力机制尚没有得到充分研究。在探究服务业集聚影响因素的文献中,陈建军等(2009) 从“要素-空间-城市-制度”四个维度来分析影响中国生产性服务业集聚的因素,研究表明,知识密集程度、信息化水平、城市规模与生产性服务业集聚正相关,政府规模则与生产性服务业负相关。马鹏和李文秀(2010) 认为,与传统的制造业集聚相比,因服务产品具有无法储藏、生产与消费的同时性等特征,时间距离、经济距离等概念距离取代了地理空间距离成为影响服务业区位选择的关键因素,便捷的交通工具和快速的信息技术对服务业有强烈的吸引力。盛龙和陆根尧(2013) 从行业和地区两个层面分别进行了分析,认为市场需求、沟通成本、知识溢出和制度环境会影响生产性服务业的集聚。

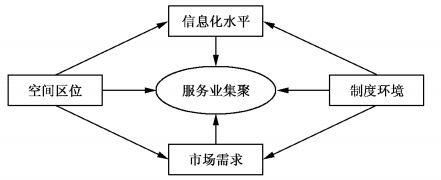

本文以经典文献为理论依据,结合前人的研究成果建立一个分析服务业集聚影响因素的理论框架,进而探讨高速铁路对服务业集聚的影响机制(图 1)。

|

| 图 1 服务业集聚影响因素的分析框架 |

1.空间区位。区位条件是产业选址要考虑的最重要的因素,而影响区位选择最重要的因素就是交通可达性。在一定程度上可以说,区位的本质就是交通可达性。交通区位是影响服务业区位选择至关重要的因素。主要体现在两个方面:一是完善的交通基础设施能够扩大市场边界,扩大城市服务业的发展空间。同时,良好的基础设施能增强区域间的经济联系,促进城市群外向经济和规模经济的发展。金融业和商务咨询等行业在交通区位优势明显的城市集聚,主要动力就是为了获得交通可达性带来的市场潜力扩大及规模效应带来的巨大收益。二是交通的便捷性满足了面对面交流的需求,有利于高端服务业隐性知识的转移与扩散。借助良好的交通工具,现代服务业从业人员可以获得更多的面对面交流机会,加快了知识外溢的速度。

2.市场需求。市场需求是服务业存在和发展的内在驱动力(方远平等,2008)。服务业企业选择区位时倾向于接近市场、靠近客户群,一方面可以降低企业与客户之间的运输和交易费用,另一方面便于企业更多地掌握需求信息,提供满足需求的服务产品。

3.信息化水平。由于服务产品的无形性、不可储存性、生产与消费的同时性等特点,信息技术的快速发展和广泛应用对服务业区位选择产生了深刻影响。一方面,信息技术的发展改变了传统服务业在城市中的分布状态。另一方面,生产性服务业特别是信息密集服务业在选择区位时,倾向于接近城市中信息节点或信息网络的中心(方远平和闫小培,2007)。

4.制度环境。经济制度、产业政策是服务业区位选择的外在干预因素。服务业区位选择在市场经济规律和政府两种力量的共同作用下完成。

(二) 高速铁路对服务业集聚的影响路径

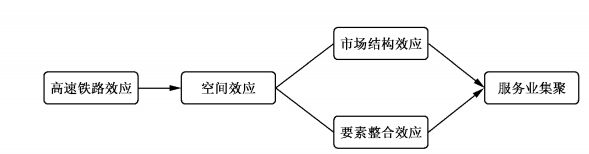

高速铁路对于加强城市间经济联系、加速生产要素流动的作用毋庸置疑。然而,国内外很多学者(Coto-Millán等,2007;Hall,2009;王缉宪和林辰辉2011;王姣娥和丁金学;2011;Chen,2012) 指出,高速铁路虽然提升了区域整体的交通可达性水平,但对不同城市的影响则存在很大差异。高速铁路引致的空间效应主要由两方面:一是,高速铁路的开通使得区位条件得到改善,与未开通高铁的城市相比获得了“绝对区位”的提升;二是,由于高速铁路发展过程中会产生非均衡时空收敛效应,导致各城市“相对区位”的变化幅度不一致,并进一步对城市空间格局产生了影响(王娇娥和焦敬娟,2014)。本文将从消费市场和生产要素市场两个视角分析高速铁路对城市服务业集聚的影响(图 2)。

|

| 图 2 高速铁路对服务业集聚影响机制 |

1.市场结构效应。高速铁路能够提高地区可达性,降低沟通成本和交易成本,进而扩大市场空间影响范围,拓宽市场边界和降低交易成本(陈建军和郑广建,2014;郑广建,2014)。运输成本和时间成本减少无疑会对市场效率提高起到重要推动作用。随着高速铁路网络的建成,交通便利地区无疑会拥有更大的市场潜力,提升城市竞争力进而吸引企业入驻。对服务业而言,在一定范围内,客户数量是有限的。服务业特别是高端服务业发展需要一个较高的市场门槛。在商务活动成本中,由于时间成本占据着重要位置,因此,从时间成本来看,区域交通水平的提高能降低服务业企业的成本,增加面对面交流的机会,对本地区服务业发展起着推动作用。

2.生产要素整合效应。高速铁路能够提升地区可达性和便利性,使得服务业企业能够接近更大的要素市场,高速铁路作为客运专用铁路,对各生产要素的影响也具有差异性。主要影响表现在“人流”和“信息流”两个方面(陈建军和郑广建,2014;郑广建,2014):一是高速铁路促进了劳动力流动,有利于提高劳动供给和需求的匹配概率。对劳动者而言,在企业集中的地区,可供劳动者选择的就业机会更多。对于企业来说,劳动力供给增多有助于企业更容易找到合适的员工。另外,多个员工在多家企业间进行双向选择,这种优胜劣汰机制在一定程度上有助于提高市场效率。二是高速铁路促进了面对面交流的机会,有利于服务业知识的扩散。面对面交流对知识的传播至关重要,特别是研发人员集聚交流对知识外溢尤为重要。高速铁路使人们面对面交流更加方便,知识和技术更容易传播,提高了知识和技术的易得性。

四、长三角城市群高速铁路网布局

本研究中的高速铁路包括动车组列车(D字头列车)、高速铁路列车(G字头列车)和城际列车(C字头列车)。本文以长三角城市群16个核心城市为研究对象主要有三个原因:

第一,长三角城市群是全国高速铁路运营里程最长、停靠站点最密、运输量最大的地区。2006-2015年,长三角高速铁路从无到有、由线成网,如此大规模的高速铁路网开通将加速和放大城市群的同城化效应,促进城市间资源流动和产业分工整合。因此,以长三角高速铁路网为样本具有很好的代表性,可为中国其他城市群高速铁路网建设提供一定的经验借鉴。

第二,长三角地区是我国经济最发达、人口最密集的地区。长三角城市群是我国当前经济发展格局中最具活力和潜力的核心地区,在未来有可能成为我国最具国际竞争力和重要影响力的城市群。近年来,长三角城市群服务业发展迅速。2006年,长三角16城市服务业增加值为16 411.36亿元,至2015年服务业增加值已达到60 647.87亿元,服务业增加值占GDP比重过半,达到53.62%。长三角正处在服务业快速发展、服务业要素快速流动的过程中,这为我们研究高速铁路对城市服务业空间区位的影响提供了一个良好的样本。

第三,随着空间里程不同,高速铁路对其他交通工具的替代效果也不相同。已有研究(丁金学等,2013) 表明,高铁和航空运输的分担率随距离增加而不断变化,高铁在距离500公里以内占有绝对优势,此时旅客选择高铁出行的概率接近100%。当交通距离大于900公里时,航空运输则占有绝对优势。500-900公里则是高铁和航空竞争博弈显著的距离。本文以长三角城市群为空间样本进行研究,基本排除了航空运输与区域高速铁路网存在激烈竞争的因素,因而使得估计结果更加准确合理。

实证分析中,本文研究的细分地理单元包括16个中心城区和31个县级市,共计47①个空间地理单元。

① 2006-2015年间,长三角一些城市进行了行政区划调整,个别县级市被撤销,合并到地级市成为该地级市的一个市辖区。为了保证回归数据的连续性,本文以2015年行政区划为准,对之前数据进行了追溯和合并。

2006年,长三角地区还没有开通高速列车,2007-2009年间,D字头运营客车开始快速发展,2010-2015年,G字头运营客车增速则占据主导。到了2015年底,长三角高速铁路网覆盖率达到了51.06%。短短9年时间,高速铁路在长三角地区从无到有,在短时间迅速成为了全国高速铁路网络最为密集的地区。图 3绘制了2015年长三角高速铁路网布局图。从图 3可以看出,截至2015年底,江浙沪地区高铁网络已经形成,上海到浙江南部城市的高铁已经贯通,但上海到江苏北部目前尚未开通高铁。

|

| 图 3 2015年长三角高铁网络布局图 图片来源:由作者绘制而成。 |

五、计量模型设定和数据来源

(一) 计量模型构建

1. 利用双重差分模型评估高速铁路的影响

本文采用双重差分(Different in Different,DID)模型,将长三角城市分为受到政策影响的实验组(开通高铁城市)和没有受到政策影响的对照组(未开通高铁城市)。通过双重差分方法分别计算实验组和对照组的产业在政策实施(高铁开通)前后的变化量,然后再计算这两个变化量的差值,即倍差,从而衡量高铁开通对城市产业发展的净影响效应。相比目前研究高铁影响常用的“有无”对比分析方法(即利用单因素比较高铁开通前后沿线城市产业变化),双重差分评价方法能得出更稳健的结论。本文设定的模型如下:

| $SE{R_i}_t = {\beta _0} + {\beta _1}{H_{it}} + {\rm{ }}{\beta _2}{T_{it}} + {\beta _3}\left( {{H_{it}}{T_{it}}} \right){\rm{ }} + {\rm{ }}{\beta _4}{X_{it}} + V{_{i,t}}$ | (1) |

其中,SERit表示i城市t时期的服务业就业密度(单位:百人/平方公里),反映i地区服务业的集聚程度。关于产业集聚的度量众多,衡量某一行业集聚程度常用的指标有行业集中度、空间基尼系数和EG指数等,衡量某一地区某一行业的集聚程度常用的指标有区位熵、地区平均集中率和经济或就业密度等,这些指标各有优劣。考虑到我国高速铁路以客运为主,对劳动力池的形成具有重大影响,因此本文采用服务业就业密度来衡量服务业集聚程度。

公式中,Hit代表政策虚拟变量,Tit代表时间虚拟变量,HitTit衡量长三角高铁开通对城市服务业集聚的净效应影响,Xit表示控制变量。根据前文分析出的服务业集聚分析框架,本文加入地区信息化水平、市场需求、对外开放程度及政府干预程度等指标作为模型中的控制变量。信息化水平(INF):采用每万人口使用移动电话数(万);市场需求(MAR):采用社会零售总额除以城市内部距离,城市内部距离的计算公式为:

2. 测量高速铁路对服务业集聚的影响程度

(1) 引入高速铁路空间效应度量变量

交通运输技术决定了区域间相互作用的广度和深度。高速铁路开通最直接的影响是缩短了城市间的时间距离,增强了城市间经济联系强度。为了衡量高铁带来的“时空收敛”效应,本文通过引力模型进行量化。①引力模型广泛运用在经济地理学、区域经济学以及国际贸易等学科中。与其他指标不同,城市间经济联系强度不仅能够评估中心城市对周边城市的辐射能力,还能评估周边城市对中心城市辐射能力的接受程度(王姣娥等,2014),其计算公式如下:

| ${A_{ij}} = \frac{{\sqrt {{p_i} \times GD{P_i}} \times \sqrt {{P_j} \times GD{P_j}} }}{{{T_{ij}}^2}}$ | (2) |

① 引力模型与目前常用的可达性模型相似,但引力模型同时考虑了城市的人口规模和经济规模。

其中,Aij表示i城市和j城市间的经济联系强度值;Pi和Pj分别表示i、j城市的人口,反映人口规模;GDPi和GDPj分别表示i、j地区的经济总量,反映经济规模;Tij表示两城市间的最短旅行时间(单位:分钟),本文通过2006-2015年的列车时刻表,获取两城市间最短旅行时间。

(2) 计量回归模型

根据前文分析,本文设定如下计量模型:

| $\Delta SE{R_i} = {\beta _0} + {\beta _1}\Delta {A_i} + {\rm{ }}{\beta _2}\Delta {X_i} + V{_i}$ | (3) |

式中,因变量ΔSER表示2006-2015年i城市服务业集聚程度的变化值,ΔAi表示2006-2015年i城市的经济联系强度变化值,衡量高速铁路开通引致的“空间收敛”效应。Xi为控制变量,与DID模型中使用的控制变量相同。β1的系数则是我们关注的重点,衡量高速铁路引起的经济空间收敛对城市服务业集聚的影响程度。

(二) 数据来源

本文的统计数据主要来源于2007-2015年版《中国城市统计年鉴》和《中国区域经济统计年鉴》,2015年最新数据通过各地级市年鉴进行补充。选取长三角核心16城市市辖区及其下辖的县级市共47个城市作为地理分析单元。高铁列车运营数据来自2006-2015年纸质版的《全国铁路旅客列车时刻表》以及软件版的极品列车时刻表。

六、实证分析结果

(一) 利用双重差分模型评估高速铁路对城市服务业集聚的影响②

② 采用双重差分模型研究高铁效应的重要前提是:如果没有高速铁路开通这一外生事件,处理组和对照组的服务业集聚变化趋势应该保持大体一致,并不会随时间而产生系统性的差异。本文研究中需要注明的一点就是:铁路规划部门在决定高速铁路的走向时,城市规模大、经济发展条件好的城市有可能会优先开通高速铁路,从而导致我们所要研究的实验对象不一定是随机地被选入处理组和对照组,这样就会存在一个内生性问题,在高速铁路开通的城市和未开通的城市之间,其本身就是根据城市的规模和等级来进行选择,这种非随机性会导致结果出现偏差。我们注意到,一个城市的建设水平与城市人口、经济发展水平有密切关系,城市的经济越发达、人口越多,其基础设施建设水平相对就有可能越完善,也就越有可能开通高速铁路。因此,从城市发展水平入手考察开通高铁与未开通高铁城市样本共同趋势是较为合理的。趋势性检验结果表明,本研究中的城市开通高铁与否和服务业集聚程度并不存在显著差异。限于篇幅,完整的趋势性检验结果未在正文中提供。若感兴趣,可向作者索取。

2007-2015年长三角高速铁路线相继开通,区域高铁网络逐步建成。因此,长三角高速铁路对城市服务业集聚影响是一个渐进的过程,其产生的影响随着时间推移可能会有变化。为了考察高速铁路对城市服务业集聚的影响在时间上的变化趋势,本文在模型中加入9个交叉项变量HTi,分别表示当该城市处于高铁开通第i年时等于1,否则为0。例如,“HT2007”指的是2007年开通高速铁路,依此类推。回归结果报告在表 1中。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |

| HT 2007 |

-0.2003 (-1.50) |

-0.2181 (-1.63) |

-0.1975 (-1.50) |

-0.1928 (-1.47) |

| HT 2008 | 0.0263 (0.22) | 0.0083 (0.07) | 0.0249 (0.21) | 0.0059 (0.05) |

| HT 2009 |

-0.0011 (-0.01) | 0.0029 (0.03) | 0.0067 (0.06) | 0.0020 (0.02) |

| HT 2010 | 0.1500 (1.38) | 0.1627 (1.50) | 0.1611 (1.51) | 0.1615 (1.51) |

| HT 2011 | 0.1250 (1.15) | 0.1369 (1.26) | 0.1168 (1.09) | 0.1102 (1.03) |

| HT 2012 | 0.2008* (1.85) | 0.2116* (1.95) | 0.1830* (1.70) | 0.1790* (1.67) |

| HT 2013 | 0.2183** (2.04) | 0.2277** (2.13) | 0.2122** (2.01) | 0.2122** (2.01) |

| HT 2014 | 0.2603** (2.41) | 0.2700** (2.51) | 0.2601** (2.45) | 0.2625** (2.48) |

| HT 2015 | 0.4138*** (3.79) | 0.4313*** (3.95) | 0.4168*** (3.87) | 0.4381*** (4.05) |

| 控制变量系数 | ||||

| MAR | 0.0259*** (17.05) | 0.0239*** (13.14) | 0.0228*** (12.52) | 0.0221*** (11.86) |

| FDI | 0.0864* (1.92) | 0.0835* (1.88) | 0.1062** (2.30) | |

| INF | 0.3160*** (3.52) | 0.3026*** (3.36) | ||

| GOV |

-3.2132* (-1.72) | |||

| Constant | 1.5461*** (30.99) | 1.4838*** (24.99) | 1.2741*** (15.25) | 1.5006*** (9.61) |

| 时间固定 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| 地区固定 | 是 | 是 | 是 | 是 |

| R-squared | 0.6649 | 0.6679 | 0.6778 | 0.6802 |

| Number of obs | 470 | 470 | 470 | 470 |

| 注:括号中为t值;*、**、***分别表示10%、5%和1%的显著性水平。 | ||||

表 1中列(1) 至列(4) 是逐步加人控制变量的结果。可以看出,回归结果比较稳健且有一定规律性,控制变量均显著且符合预期。从“HT2007”到“HT2011”,交叉项系数并不显著。然而,从“HT2012”开始到“HT2015”,交叉项系数显著为正,且显著性水平明显提高。四个回归结果中,HT2012均在10 %的显著性水平上显著,HT2015均在1 %的显著性水平上显著。这表明,长三角地区引入高铁线路的前五年(2007-2011年),高铁对当地城市服务业集聚的促进效应并不明显。从长三角高速铁路开通的第六年开始,相比于没有开通高铁的城市,开通高铁的城市服务业就业密度每一年都有所增加,且在时间趋势上高铁的影响呈现出逐步增强的趋势。这表明,随着长三角高速铁路网络的日益完善,高速铁路对服务业集聚的促进作用在逐渐增强。

产生这种结果的原因可能有三点:第一,长三角开通高速铁路的初期是对现有铁路线路进行改造,当时开通的时速不超过250km/h的D字头列车,在速度上特别是在运营班次上与后期开通的G字头列车有明显差距(邓涛涛等,2016),这使得开通初期高速铁路效应并未得到显现。第二,随着长三角高速铁路网络的逐渐完善,新增某一条高铁线路有助于提高整个高铁连接地区的区域可达性,加快生产要素的流动,促进服务业和从业人员的集聚。第三,高铁对服务业集聚的影响在短期很难体现。高铁对经济活动的冲击可能存在一定的时间滞后效应(邓涛涛等,2016;王雨飞等,2016)。因此,随着长三角高速铁路网的发展完善,其对服务业集聚的影响可能还会进一步提高。值得注意的是,为应对国际金融危机,中国政府于2008年11月出台了进一步扩大内需、促进经济平稳较快增长的“四万亿计划”,一批重大铁路项目加快建设,时速达300-350km/h的高铁线路在长三角相继开通。2012年以后,高速铁路对长三角服务业集聚表现出明显的促进作用,随着新高铁线路的不断开通,在长三角高速铁路逐渐成网的状态下,高速铁路对沿线城市服务业集聚的影响呈现出增强的趋势。

(二) 高速铁路对城市服务业集聚的影响程度

1. 描述性分析

为了更好地考察高速铁路网的推进过程对城市服务业集聚的影响,本文引入引力模型,将经济联系强度值作为高速铁路引致的空间效应的替代变量。长三角高速铁路网的发展主要体现在2010年沪宁、沪杭高铁开通以及随后2013年宁杭、杭甬高铁的建成通车,长三角城市群的“高铁三角”也就是在这两个年份中形成的,因此本文研究选用2006年、2011年和2015年这三个年份数据进行分析。①

① 2015年长三角有24个样本城市开通高铁,但限于其中4个城市在2006年和2011年没有通铁路,无法计算经济联系强度的变化值,因此本文只分析其中20个城市。

如图 4、图 5所示,2006-2015年,长三角地区高铁沿线各城市的对外经济联系强度均得到了提升,但其提升幅度在时间和空间存在明显的差异,这说明长三角高速铁路网建设过程产生了非均衡时空收敛效应。从总量上看,2011年与无高铁时相比,即长三角高速铁路网推进第一阶段,整个长三角地区城市对外经济联系总量提升更为明显,平均提升了6 526亿元·万人/分钟2,是第二阶段(2015年较2011年)的123.75%。从单个城市来看,2006-2015年长三角地区对外经济联系强度排名前五的城市和后五的城市基本稳定,上海、苏州、无锡、杭州和昆山位居前五,而余姚、诸暨、温岭、临海和奉化这五个县级市则名列后五名。由于高速铁路开通以及本地市场规模的非均衡性,使得2006-2015年经济联系强度的变化值在不同城市间差异很大,进而引起了长三角城市群市场区位等级发生了重构,随着高速铁路的开通,上海、杭州等核心城市,以及昆山、苏州等紧邻核心城市的地区经济辐射能力提升明显,而余姚、诸暨、温岭、临海、奉化等县级市虽然开通了高速铁路,但经济辐射能力并未得到明显提高。

|

| 图 4 样本城市对外经济联系总量空间分布格局 |

|

| 图 5 高铁开通前后长三角20城市经济联系强度变化情况 |

2. 计量回归结果

将2006-2015年服务业集聚程度变化值、经济联系强度变化值分别作为因变量和自变量,取对数后进行回归分析。表 2中,列(1) 的估计结果没有加入控制变量,列(2) 至列(5) 是增加了其他控制变量的结果。结果显示,本文所关注的经济联系强度变化值系数均显著为正。经济联系强度的变化值实际上反映了高速铁路引致的经济空间效应变化大小,这表明高速铁路引致的空间效应每提高1%,高铁沿线城市服务业就业密度约提高0.3%~0.4%。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| lnΔA | 0.3955*** (3.98) | 0.3649*** (4.16) | 0.3578*** (3.90) | 0.3265*** (4.42) | 0.3292*** (3.08) |

| ΔFDI | 0.1139*** (4.01) | 0.1186*** (3.64) | 0.0960*** (3.04) | 0.0982* (1.88) | |

| ΔGOV |

-0.7540 (-0.32) |

-0.5917 (-0.28) |

-0.6159 (-0.26) | ||

| ΔINF | 0.3767 (1.58) | 0.3772 (1.51) | |||

| ΔMAR |

-0.0001 (-0.05) | ||||

| _cons |

-2.6295*** (-2.92) |

-2.3769*** (-2.87) |

-2.2814*** (-2.58) |

-2.3472** (-2.72) |

-2.3651** (-2.26) |

| R2 | 0.5854 | 0.6828 | 0.6836 | 0.7329 | 0.7329 |

这个计量结果也验证了本文在第三节阐述的高速铁路影响服务业集聚的理论机制:高速铁路开通使城市区位条件发生了巨大改变,引发了城市经济空间的重塑,将高速铁路引致的空间效应分为市场结构效应和生产要素整合效应。在消费市场视角,高速铁路引致的空间效应主要表现在对市场结构的影响效应上,沟通成本、商务成本和交易成本得到了有效改善,直接导致了市场空间影响范围的扩大。在生产要素市场视角,主要表现在对要素整合的影响效应上,高速铁路使得服务业企业能够接近更大的要素市场。高速铁路对生产要素的影响主要表现在“人流”和“信息流”两个方面。从生产和消费两端影响城市服务业的空间布局,并引起服务业在开通高速铁路的城市集聚。高速铁路的开通改善了区域的区位条件,增强了城市之间的联系强度。可达性的改善带来了交易成本的节约,加快了劳动力和资本等生产要素的流动,促进了知识外溢,也扩大了市场潜力。这些因素都能吸引服务业在该区域集聚,并促使加快产业结构调整,优化产业结构水平。

七、结论与讨论

(一) 主要研究结论

长三角高速铁路的大规模兴建和网络化布局,削弱了空间距离对生产要素流动的限制,扩大了产业要素的流动范围。虽然众多学者开始关注高速铁路对产业布局的影响,但现有研究大多停留在对现象的描述和总结上,缺少理论机制分析和使用量化方法,特别是缺乏有翔实数据支撑而得出的结论。因此,本文以2006-2015年长三角地区47个县级及以上地区的数据为样本,定量检验高速铁路对城市服务业集聚的影响。主要包括两个步骤:第一,通过使用DID方法,检验高速铁路对城市服务业集聚是否具有显著影响。如果影响是显著的,那么这种影响在时间上会如何表现?第二,将经济地理学中的引力模型概念引入计量经济学模型中,更好地考察了高速铁路引致的空间效应对城市服务业集聚的影响,并通过经济联系强度指标将高速铁路对城市的空间影响效应进行量化,探究了长三角高速铁路开通引起的城市区位条件变化对城市服务业集聚的影响。研究结果发现:(1) 长三角高速铁路开通初期(2007-2011年),其对沿线城市服务业集聚的影响并不显著。从2012年开始,随着长三角高速铁路网络的日益完善,高速铁路对沿线城市服务业集聚产生了明显的促进作用,且这种促进作用呈现出逐渐增强的趋势。(2) 长三角高速铁路网建成后沿线城市市场区位均获得提升,但其提升幅度在时间和空间上存在明显的差异。长三角高速铁路网引致的非均衡时空收敛效应致使高铁沿线城市市场区位等级发生了重构,其中上海、杭州等核心城市,以及与其毗邻的昆山、苏州等城市成为高铁获益最大的地区,而余姚、诸暨、温岭、临海、奉化等县级市虽受益于高铁经济效应,但经济辐射能力仅有小幅度提升。(3) 高速铁路引致的空间效应每提高1%,高铁沿线城市服务业就业密度约提高0.3%-0.4%。

(二) 相关政策建议

由于2007年长三角才开通第一条高铁线路,因此本文的研究期限不到十年。虽然一个城市的产业转移和升级过程比较漫长,但本文在相对较短时间里仍然观测到高速铁路对服务业集聚的显著影响,因而对政府制定相关政策具有一定的参考意义。

第一,继续完善高速铁路网。高速铁路作为城际间交通运输方式,具有快速便捷的优点,将给城市的空间经济和产业发展带来了巨大的变革。高速铁路通过加快“高端生产要素”流动,带来创新溢出效应,促进服务业的发展繁荣,带动地区产业转型和升级。

第二,加强高速铁路路网建设规划。高速铁路具有典型的网络经济效应,一个区域内单条高速铁路对产业的布局影响有限,只有在形成区域高速铁路网络后,其对区域经济发展的效用才愈加明显,这就需要科学规划高铁网络。从加强城市间经济联系、加快区域经济一体化角度来加强高速铁路路网建设规划,实现合理布局,促进各城市经济发展。

第三,小城市应抓住机遇承接产业转移,准确定位进行差别化竞争。一方面,高速铁路形成网络能够显著促进城市群内部形成同城化效应,加快城市群之间的经济联系;另一方面,由于高速铁路网的完善过程会产生非均衡时空收敛效应,导致各城市“相对区位”的变化幅度出现不一致,可能会导致小城市的本地市场失去交通壁垒的保护,使得本地服务业发展受阻。因此,在高速铁路带来机遇与挑战的背景下,小城市要善于抓住机遇,准确定位发展自己的优势特色产业。依托高速铁路加强与中心城市的联系,吸取发展经验,引进资金和技术,以促进自身的经济发展。

第四,大城市应主动将低端产业向外转移,为产业升级腾出空间。由于高速铁路缩短了城市间的时空距离,因此应更多地从城市群层面考虑城市定位和产业分工合作,以城市群之间的竞争代替城市之间的竞争。城市群中核心城市应该加大承接国际高端产业的力度,逐步向周边城市转移低端产业,同时大力扶持先进制造业和现代服务业发展。

(三) 研究思考与研究展望

在研究高速铁路的经济效应时,当前文献大多以地级市为地理分析样本。比如:邓涛涛(2016)、王雨飞等(2016) 均以地级及以上城市为研究对象探讨高铁对区域经济的影响。客观来讲,以地级市作为地理分析单元,空间尺度相对较大。长三角地区是中国高速铁路网络最密集的地区。然而,不可忽视的事实是,长三角的一个地级市大多包含多个不同时间点开通的高铁站。比如:苏州市区设有高铁站,苏州下辖的昆山市也设有高铁站点。因此,在以地级市作为地理分析单元,在认定地级市高铁站开通时间时会存在一定的模糊。为了更准确探讨区域高速铁路网对城市服务业集聚的影响,经过综合考虑,本文探寻缩小研究的空间尺度,选择以长三角城市群16个核心城市中的县级市及市辖区作为地理分析单元,精确高铁的开通时间,更准确地估计了高铁对于城市服务业集聚的具体作用。然而,缩小地理分析尺度也会存在一定不足,由于高铁以客运为主,因此高铁主要影响第三产业发展,不仅对金融服务业、商业、休闲娱乐业和房地产业等(王兰,2011;孙聪等,2014) 有影响,对于城市旅游业(蒋海兵,2014)、商贸业和文化教育(丁金学,2014) 等服务业发展也有显著的促进作用。由于本文研究尺度精确到县级城市,当前统计年鉴中并未提供县级城市层面的服务业细分数据,因此本文只能测算高铁对于服务业整体集聚程度的影响,而没有探讨高速铁路对服务业细分行业的影响。不同服务业细分行业对高速铁路的依赖程度存在差异,在微观层面数据可得时,研究高速铁路对服务业细分行业(比如金融业、商贸服务业等)的影响,有助于提高政策建议的针对性。此外,今后应深化对高铁作用机制的研究。在理论分析中,本文虽然提出高速铁路主要通过市场结构效应和要素整合效应影响服务业集聚,但如何将作用机制纳入到实证分析框架中,目前还没有比较好的解决方案。本文尝试采用经济地理学中的“引力模型”量化高铁引致的“时空收敛”效应大小,虽然能反映出高铁对不同城市带来的空间效应的差异,但如何将高铁对经济的作用机制在实证模型中予以检验,还希望能在后续研究中有所突破。

| [1] | 陈建军, 陈国亮, 黄洁. 新经济地理学视角下的生产性服务业集聚及其影响因素研究——来自中国222个城市的经验证据[J]. 管理世界, 2009(4): 83–95. |

| [2] | 陈建军, 郑广建. 集聚视角下高速铁路与城市发展[J]. 江淮论坛, 2014(2): 37–44. |

| [3] | 邓涛涛, 赵磊, 马木兰. 长三角高速铁路网对城市旅游业发展的影响研究[J]. 经济管理, 2016(1): 137–146. |

| [4] | 丁金学, 金凤君, 王娇娥, 等. 高铁与民航的竞争博弈及其空间效应——以京沪高铁为例[J]. 经济地理, 2013(5): 104–110. |

| [5] | 冯长春, 丰学兵, 刘思君. 高速铁路对中国省际可达性的影响[J]. 地理科学进展, 2013(8): 1187–1194. DOI:10.11820/dlkxjz.2013.08.002 |

| [6] | 李廷智, 杨晓梦, 赵星烁, 等. 高速铁路对城市和区域空间发展影响研究综述[J]. 城市发展研究, 2013(2): 71–79. |

| [7] | 覃成林, 黄小雅. 高速铁路与沿线城市经济联系变化[J]. 经济经纬, 2014(4): 1–6. |

| [8] | 荣朝和. 北京跨市域轨道通勤圈关系京津冀一体化成败[J]. 综合运输, 2014(10): 4–9. |

| [9] | 盛龙, 陆根尧. 中国生产性服务业集聚及其影响因素研究——基于行业和地区层面的分析[J]. 南开经济研究, 2013(5): 115–129. |

| [10] | 王缉宪. 高速铁路影响城市与区域发展的机理[J]. 国际城市规划, 2011(6): 1–5. |

| [11] | 王缉宪, 林辰辉. 高速铁路对城市空间演变的影响:基于中国特征的分析思路[J]. 国际城市规划, 2011(1): 16–23. |

| [12] | 王姣娥, 丁金学. 高速铁路对中国城市空间结构的影响研究[J]. 国际城市规划, 2011(6): 47–52. |

| [13] | 王姣娥, 焦敬娟, 金凤君. 高速铁路对中国城市空间相互作用强度的影响[J]. 地理学报, 2014(12): 1833–1846. DOI:10.11821/dlxb201412009 |

| [14] | 王兰. 高速铁路对城市空间影响的研究框架及实证[J]. 规划师, 2011(7): 13–19. |

| [15] | 王雨飞, 倪鹏飞. 高速铁路影响下的经济增长溢出与区域空间优化[J]. 中国工业经济, 2016(2): 21–36. |

| [16] | 杨维凤. 京沪高速铁路对我国区域空间结构的影响分析[J]. 北京社会科学, 2010(6): 38–43. |

| [17] | 姚如青. 沪杭高铁对于沪杭关系和杭州发展的影响研究[J]. 现代城市研究, 2010(6): 16–24. |

| [18] | 张国华, 周乐, 黄坤鹏, 等. 高速交通网络构建下城镇空间结构发展趋势[J]. 城市规划学刊, 2011(3): 27–32. |

| [19] | 张学良, 聂清凯. 高速铁路建设与中国区域经济一体化发展[J]. 现代城市研究, 2010(6): 7–10. |

| [20] | Chen C-L. Reshaping Chinese space-economy through high-speed trains:Opportunities and challenges[J]. Journal of Transport Geography, 2012, 22: 312–316. DOI:10.1016/j.jtrangeo.2012.01.028 |

| [21] | Garmendia M, Ribalaygua C. Ureña J M, High speed rail:Implication for cities[J]. Cities, 2012, 29(2): 26–31. |

| [22] | Givoni M. Development and impact of the modern high-speed train:A review[J]. Transport Reviews, 2006, 26(5): 593–611. DOI:10.1080/01441640600589319 |

| [23] | Pol P M J. The economic impact of the high-speed train on urban regions[J]. General Information, 2003, 10(1): 4–18. |

| [24] | Spiekerman K, Wegener M. The shrinking continent:New time-space maps of Europe[J]. Environment and Planning B:Planning and Design, 1994, 21(6): 653–673. DOI:10.1068/b210653 |

2017, Vol. 43

2017, Vol. 43