文章信息

| 财经研究 2017年43卷第5期 |

- 步丹璐, 刘静.

- Bu Danlu, Liu Jing.

- 政策性负担与民营企业行为——基于三一重工变更注册地的案例研究

- Policy burden and private enterprise behavior: a case study of sany heavy industry corporation changed registered address

- 财经研究, 2017, 43(5): 65-75, 144

- Journal of Finance and Economics, 2017, 43(5): 65-75, 144.

-

文章历史

- 收稿日期:2016-10-18

2017第43卷第5期

2. 中国科学院 成都山地灾害与环境研究所,四川 成都 610041

2. Institute of Mountain Hazards and Environment, Chinese Academy of Sciences, Chengdu 610041, China

一、 引言

在中国经济转型的背景下,政策环境构成了民营企业外在环境的重要部分。三一重工股份有限公司 (以下简称三一重工) 于2013年1月9日宣布公司注册地①已由湖南省长沙市变更为北京市。截至注册地正式变更为北京,三一重工已经在湖南经营了20年。注册地变更后最直接的经济后果是促进注册地的GDP和税收收入增长。对迁出地而言,大型企业的迁出会对当地经济产生负面影响,GDP、税收以及就业等指标均会出现显著下降的情况。三一重工为何变更注册地?是否真如其在澄清公告中解释的避免恶性竞争和拓展国际化业务?关于恶性竞争,三一重工和当地的国有企业中联重科之间的竞争从1994年开始就从未中断过,为何选择在20年后变更注册地呢?在三一重工与中联重科的两次海外并购竞争中,政府都在极力调和两家公司的关系。2012年,三一重工在地方政府的支持下成功并购了普茨迈斯特公司,国际业务收入稳步上升。同时,三一重工在澄清公告中严正声明总部搬迁与湖南省投资环境没有任何关联。在中国,制度环境显著影响民营企业的行为 (罗党论和唐清泉,2009)。当面临资源匮乏和政府干预双重压力时,民营企业会采取主动的行为来赢得政府的资源支持 (李维安等,2015)。政策性负担是地方政府干预市场的直接手段。政府干预会导致企业存在预算软约束,而政策性负担是造成企业预算软约束的主要原因 (林毅夫和李志赟,2004)。在政府定期考核及政治锦标赛模式下,官员存在实施短期行为的强烈动机 (周黎安,2007)。冗员负担是政府干预企业绩效最直接的方式 (张敏等,2013)。2010年,全国政协第十一届三次会议强调要鼓励民营企业积极承担社会责任,帮助政府解决就业。我们发现,在三一重工注册地变更前后,其政策性负担出现了明显的变化,其中雇员变化最显著。2010年,三一重工的雇员人数比中联重科多20 011人,2011年则多28 833人。而注册地变更以后,截至2015年,三一重工的雇员人数比2011年减少了35 708人,其中专科及以下学历雇员减少了26 867人;同时,2013-2015年,三一重工的薪酬支出共减少了13.58亿元。在严峻的经济形势下,冗员的突增不仅增加了企业的用工成本,也降低了企业的运行效率。因此,政策性负担有可能导致政策性亏损 (Lin和Tan,1999;曾庆生和陈信元,2006;袁淳等,2010;廖冠民和沈红波,2014)。作为营利性企业,民营企业经营的最终目标是实现股东利益最大化。由于政策性负担会对企业的收益产生负面影响,民营企业对政策性负担的承受能力低于国有企业 (孙铭,2015)。因此,我们推测政策性负担可能是三一重工变更注册地的导火索。

① 注册地也称住所地,它与企业的纳税地点直接相关。根据《中华人民共和国公司登记管理条例》的规定,上市公司的注册地为公司主要办事机构所在地。

为了研究政策性负担对民营企业行为的影响,本文以三一重工变更注册地事件为研究对象,希望从政策性负担角度解释民营企业行为。本文通过分析三一重工在不同发展阶段的政策性负担,发现民营企业在不同发展阶段对政策性负担的反应不同。在民营企业规模较小或者处于成长阶段时,政治资源的支持对其发展更加重要,因而对于政策性负担,民营企业大多采取被动接受的态度;而当民营企业达到一定规模时,其获取资源的能力增强,对政府的依赖逐渐减弱,因而倾向于寻求公平的市场环境以规避地方政府的干预。同时,相对于当地规模相当的国有企业中联重科,三一重工对政策性负担的反应更加主动。在注册地变更以后,三一重工的政策性负担显著降低,而中联重科的政策性负担则呈现替代性升高,但国有企业通过注册地变更来规避政策性负担的可能性较低。基于产权制度的因素,国有企业与民营企业面对政策性负担时的行为会存在差异。

本文的贡献在于:已有文献大多分析国有企业的政策性负担,探讨民营企业政策性负担的文献则主要集中于解释政治联系会导致民营企业也承担政策性负担。本文在已有文献的基础上,进一步发现即使没有政治联系,民营企业同样会受到地方政府的干预,承担政策性负担。此外,关于民营企业政治行为的已有文献大多分析民营企业如何通过政治行为建立政治联系从而获得政治资源,而本文首次利用案例分析方法,研究了民营企业在地方政府干预下主动追求公平市场环境的行为。研究发现,相对于国有企业,民营企业对政策性负担的反应更主动。同时,当民营企业发展到一定规模时,其会通过注册地变更来减轻政策性负担,从而寻求公平的市场环境。

本文基于三一重工的典型案例,分析了政策性负担对民营企业行为的可能影响。案例研究的优点在于可以使研究细节情节化,有利于挖掘出更多研究问题,在理论和制度背景的基础上,通过分析真实的案例抽象出具有普适性规律的研究结论。这本身是符合科学过程的,而且通过典型的案例得出的研究成果可能比已经存在的大样本研究中寻求到的研究结论更有开拓性。比如,由于注册地变更的样本有限,档案研究很难从政策性负担的角度解释民营企业的行为。当然,由于案例研究样本有限,样本可能具有一定的典型性而缺乏代表性。为了弥补案例研究结论普适性较差的局限性,本文尽量用详尽的理论和制度来推理案例中各种行为的逻辑和合理性。

二、 理论分析与研究假设

(一) 民营企业的政策性负担

社会主义国家的政策性负担主要分为两类:一是战略性政策负担,指政府为了追求产业、技术的先进性,鼓励企业进入资本过度密集但却没有比较优势的产业或者产业区段,造成响应政府号召的企业在开放竞争的市场中缺乏自生能力,因而需要依靠政府的保护和补贴来维持经营 (Lin和Tan,1999;林毅夫等,1997;林毅夫和刘培林,2001);二是社会性政策负担,指企业因承担过多的冗员和工人福利等社会性职能而形成的负担 (林毅夫和谭国富,2000;林毅夫和李志赟,2004)。在政府定期考核以及政治锦标赛模式下,官员存在实施短期行为的强烈动机 (周黎安,2007)。为了实现职位晋升,地方官员干预企业经营,从而积极促进地区经济发展;地方财政赤字越严重、失业率越高,地方政府的干预动机越强 (潘红波等,2008)。政府会通过与企业的政治关联实现对公司的控制,让其帮助实现政治目标 (Shleifer和Vishny,1998)。因此,如果民营企业获得了政府的支持,则必定需要帮助政府实现政治考核目标,承担相应的政策性负担。已有文献大多从政府干预的角度分析国有企业的政策性负担 (Lin和Tan,1999;曾庆生和陈信元,2006;袁淳等,2010;廖冠民和沈红波,2014)。政策性负担有可能导致政策性亏损。政府对政策性负担所造成的亏损负有不可推卸的责任,只要企业承担政策性负担,就会引发预算软约束。然而,很多转型国家的国有企业在大规模私有化之后预算软约束问题并没有消失,有些甚至变得更严重。可见,政策性负担是形成企业预算软约束问题的根本原因,企业的所有权性质与预算软约束之间并不存在必然的因果关系 (林毅夫和李志赟,2004),民营企业中的预算软约束证明了民营企业也可能承担政策性负担。

关于民营企业是否承担了政策性负担,已有文献主要认为有政治联系的民营企业容易承担更多的政策性负担 (郭剑花,2011),一部分民营企业愿意采取先发制人战略,主动承担政策性负担来积累社会资本 (张建君和张志学,2005)。2010年,全国政协第十一届三次会议强调要鼓励民营企业积极承担社会责任,帮助政府解决就业。可见,政府官员为了实现自身政绩,也有强烈的动机与民营企业保持良好关系,特别是规模较大的民营企业 (张建君和张志学,2005)。因此,本文在已有文献的基础上,发现即使没有政治联系,没有先发制人战略,民营企业同样会受到地方政府的干预,承担政策性负担。由此,本文提出以下假设:

假设1:地方政府会让民营企业承担政策性负担,以实现其政绩诉求。

(二) 民营企业在不同发展阶段对政策性负担的反应

承担政策性负担会为企业带来税收、信贷等方面的优惠,但同时会影响企业的正常经营活动,降低企业的经营绩效 (廖冠民和沈红波,2014)。政策性负担有可能导致政策性亏损 (Lin和Tan,1999;曾庆生和陈信元,2006;袁淳等,2010)。在当前的经济环境下,如何有效处理企业与政府之间的关系,已经成为了民营企业进行战略决策的重要考虑因素 (张建君和张志学,2005)。民营企业会出于自身利益的考虑而选择政治参与,以期以最小的成本获得最大的收益 (Downs,1957)。同时,民营企业在自身产权保护较弱的情况下也会积极进行政治参与,与政府形成良好的关系,以期政府能为其提供一个良好的保护机制 (罗党论和唐清泉,2009)。企业的政治行为是指其试图通过运用政府的权力来为自身谋取利益的行为 (Mitnick,1993),目的是创造有利于自身生存和发展的公共政策结果 (Keim和Baysinger,1988)。

企业规模反映了其对资源的控制程度和能力,资源富足、能力突出的企业更倾向于采用主动出击、先发制人的政治行为 (Schuler和Rehbein,1997)。在民营企业的规模较小或者处于成长阶段时,政治资源的支持对其发展更加重要。在此阶段,民营企业的投资增长速度慢于大中型企业,所承担政策性负担的成本也低于大中型企业。为了获取更多资源,民营企业倾向于承担政策性负担。而当民营企业达到一定规模时,政府的过度干预会导致企业产能过剩,财务状况恶化,利润率下降,从而企业承担政策性负担的成本加大。此时,为了长远发展,民营企业会采取措施减轻政策性负担。基于以上分析,本文提出以下假设:

假设2:民营企业对政策性负担的反应受其规模影响,规模较小的民营企业倾向于默默承担政策性负担;规模扩大后,民营企业可能会采取主动方式寻求公平的市场环境,以规避政府干预,减轻政策性负担。

(三) 民营企业与国有企业对政策性负担的反应差异

由于享有对国有企业高管人员的人事任免权,政府会凭借权力让国有企业承担政策性负担 (陈冬华,2002);同时,为了获得政治晋升,国有企业高管具有强烈的意愿承担政策性负担 (廖冠民和沈红波,2014)。虽然承担政策性负担会为企业带来各种政策优惠,但也会降低企业的竞争力,影响企业的经营效率 (林毅夫和李志赟,2004)。然而,政府很难准确区分国有企业效率下降是因为承担政策性负担还是经营管理不善或经理人员的道德风险所造成的,故国有企业很容易推卸经营效率下降的责任 (廖冠民和沈红波,2014)。由此,国有企业承担政策性负担无“后顾之忧”,其对承担政策性负担的反应不强烈。而民营企业则并不像国有企业那样享受“父爱”和预算软约束。民营企业承担政策性负担时,政府也会为其提供补助。然而,由于信息不对称,政府无法准确衡量政策性负担给企业增加了多少成本,从而政府补助无法有效弥补企业因承担政策性负担而增加的成本 (林毅夫和李志赟,2004)。同时,相对于国有企业,民营企业更有动力去追求高额的利润 (张建君和张志学,2005),因而面对低效的政府服务时会选择资本转移或者减少投资来规避政府干预。由此,本文提出以下假设:

假设3:相对于国有企业,民营企业对政策性负担的反应更主动。

三、 案例介绍

三一重工于1994年在湖南成立,2003年在中国A股市场成功上市。上市时,三一重工公布的注册地地址是湖南省长沙经济技术开发区。2012年11月底,三一重工公布将变更注册地。2013年1月初,三一重工正式对外发布决议公告。该公告宣布三一重工决定将公司注册地变更为北京市昌平区北清路8号6幢5楼。这一举动引起了社会各界的广泛关注,各新闻媒体纷纷猜测三一重工注册地变更是否与政府偏袒中联重科①有关。

① 中联重科属国资委参股企业,1992年成立于湖南,2000年在中国A股市场上市。

(一) 注册地变更与恶性竞争应无直接关系

三一重工与中联重科的成立时间接近,并且经营范围重叠,销售模式相似,扩张速度趋同,因而两家公司存在竞争是不可避免的。我们发现三一重工与中联重科之间的恶性竞争由来已久,如2006年的短信门、2009年的间谍门、2010年的绑架门、2011年的海关门、2012年的路条门微博门间谍门、2013年的举报门等;同时,在三一重工注册地变更以后,双方被匿名举报财务造假。可见,注册地变更并没有导致两家公司的竞争关系缓和。再者,三一重工在澄清公告中声明,此次注册地变更仅将总部迁往北京,其余在湘企业均不在搬迁之列。由此可见,三一重工注册地变更固然有规避恶性竞争的考虑,但却不是直接原因。同时,我们通过分析三一重工和中联重科的两次海外并购竞争,发现地方政府对两家公司并无明显偏袒。第一次并购竞争发生在2008年。三一重工与中联重科均有意并购CIFA,由于地方政府出面干预,最后中联重科成功收购了CIFA;与此同时,政府承诺三一重工在下一次并购中具有优先并购权。第二次并购竞争发生在2011年底。三一重工凭借地方政府的支持成功收购了德国普茨迈斯特公司。

(二) 注册地变更前三一重工的政策性负担突增

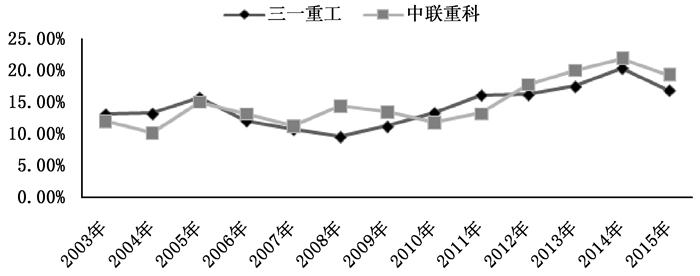

由图 1可知,在三一重工注册地变更之前,尤其是2005-2009年,其政策性负担占营业收入的比重总体上低于中联重科,且增长速度较慢;然而,2010-2011年,三一重工的政策性负担占营业收入的比重显著高于中联重科,且增长速度加快。2010年,三一重工的政策性负担占营业收入的比重为13.31%,2011年进一步升至16.12%,同比增长了21.08%;相比之下,中联重科2011年的政策性负担占营业收入的比重为13.16%,同比增长了11.65%。2012年,三一重工计划变更注册地,其政策性负担占营业收入比重的增速逐渐放缓,并且开始显著低于中联重科。2015年,三一重工的政策性负担占营业收入的比重降为16.87%,而中联重科则为19.28%。

由表 1可知,在注册地变更之前,三一重工的税费负担、雇员负担以及薪酬负担上升幅度较大,尤其是2010年和2011年。2009年之前,三一重工的税费负担增长速度缓慢。2008年,三一重工的税费为4.95亿元,比2003年增加了3.68亿元,年均增长0.74亿元。从2009年开始,三一重工的税费负担增速开始加快。2009年,三一重工的税费为9.36亿元;2010年增至23.15亿元,同比增长了147.33%;2011年,三一重工的税费达到45.77亿元,同比增长了97.71%。与此同时,三一重工的雇员负担也从2008年开始显著增加。2008年,三一重工的雇员人数为16 656人,2009年为21 598人,2009年比2008年增长了29.67%;而2010年,三一重工的雇员人数增至42 367人,同比增长了96.16%;2011年,三一重工的雇员人数增至51 827人。2010-2011年,三一重工总共增加了30 229人,占总人数的58.33%;同时,在三一重工增加的雇员中,专科及以下学历的人数达21 597人,占增加总人数的71.44%。三一重工的薪酬支出随雇员人数同步增长。2010年,三一重工的薪酬成本为22.05亿元,比2009年增长了143.92%;2011年,三一重工的薪酬成本为36.07亿元,比2010年增长了63.58%。

| 年份 | 税费负担① | 薪酬负担 | 占营业收入比重 (%) | 雇员负担 | ||||||

| 三一重工 | 中联重科 | 三一重工 | 中联重科 | 三一重工 | 中联重科 | 三一重工 | 中联重科 | |||

| 总计 | 专科及以下 | 总计 | 专科及以下 | |||||||

| 2003 | 1.27 | 0.56 | 1.46 | 0.84 | 13.07 | 11.94 | 3 622 | 2 684 | 3 992 | - |

| 2004 | 1.79 | 1.69 | 1.71 | 1.71 | 13.18 | 10.06 | 4 091 | 3 168 | 6 129 | - |

| 2005 | 2.07 | 1.96 | 1.92 | 2.94 | 15.73 | 14.94 | 5 210 | 4 055 | 6 656 | 5 541 |

| 2006 | 3.12 | 2.81 | 2.39 | 3.26 | 12.05 | 13.12 | 6 322 | 4 892 | 7 888 | 6 568 |

| 2007 | 4.26 | 4.28 | 5.54 | 5.74 | 10.72 | 11.17 | 9 231 | 7 073 | 12 301 | 10 088 |

| 2008 | 4.95 | 9.37 | 8.14 | 10.02 | 9.52 | 14.31 | 16 656 | 13 230 | 18 681 | 14 808 |

| 2009 | 9.36 | 12.29 | 9.04 | 15.6 | 11.15 | 13.43 | 21 598 | 16 983 | 18 511 | 14 261 |

| 2010 | 23.15 | 18.57 | 22.05 | 19.38 | 13.31 | 11.79 | 42 367 | 32 717 | 22 356 | 15 574 |

| 2011 | 45.77 | 32.31 | 36.07 | 28.66 | 16.12 | 13.16 | 51 827 | 38 580 | 28 833 | 19 247 |

| 2012 | 33.45 | 48.46 | 42.37 | 36.64 | 16.19 | 17.70 | 34 887 | 24 794 | 31 707 | 19 946 |

| 2013 | 26.18 | 42.56 | 39.08 | 34.24 | 17.48 | 19.93 | 28 414 | 20 618 | 27 028 | 16 448 |

| 2014 | 24.15 | 25.61 | 37.75 | 30.96 | 20.39 | 21.88 | 22 887 | 16 848 | 20 314 | 12 087 |

| 2015 | 10.63 | 13.55 | 28.79 | 26.46 | 16.87 | 19.28 | 16 119 | 11 713 | 19 141 | 11 817 |

| 数据来源:三一重工与中联重科2003-2015年度报告 (“-”代表数据缺失) 注:税费负担和薪酬负担的单位为亿元,雇员负担的单位为人,占营业收入比重=(税费负担+薪酬负担)/营业收入;税费负担来源于三一重工与中联重科现金流量表中“支付的各项税费”项目,薪酬负担来源于三一重工与中联重科现金流量表中“支付给职工以及为职工支付的现金”项目,雇员负担来源于三一重工与中联重科年报中“在职员工的数量合计”项目 |

||||||||||

① 主要税种有增值税 (产品销售收入)、营业税 (劳务收入、租赁收入)、城市维护建设税、企业所得税、教育费附加及地方教育附加等。企业所得税实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”,25%由总机构所在地分享,50%由各分支机构所在地分享,25%按一定比例在各地间进行分配。

由表 2可知,随着资产规模的不断扩大,三一重工的政策性负担逐渐增加,政府补助也在逐渐增加,但政府补助显著低于企业的政策性负担成本。2010年之前,三一重工的政策性负担较低,且增长速度缓慢,其获得的政府补助也较少;从2010年开始,三一重工的政策性负担增速加快,政府补助也随之增加。2010年,三一重工的政策性负担成本总额为45.20亿元,而其获得的政府补助为0.95亿元;2011年,三一重工的政策性负担成本总额增至81.84亿元,同比增长了81.06%,而其获得的政府补助为9.37亿元。政府补助远远低于三一重工的政策性负担成本。在政府补助无法有效弥补政策性负担成本的情况下,三一重工的经营效率逐渐下降,政策性负担加重了企业的压力。因此,三一重工开始主动采取策略规避政府干预,减轻政策性负担。可见,如果政治支持不能有效弥补政策性负担,随着民营企业经营效率的下降,其会主动选择战略减轻政策性负担。由此,我们猜测政策性负担的突增可能是三一重工注册地变更的导火索。

| 年份 | 资产 | 营业收入 | 政府补助 | 政策性负担 | ||||

| 三一重工 | 中联重科 | 三一重工 | 中联重科 | 三一重工 | 中联重科 | 三一重工 | 中联重科 | |

| 2003 | 26.81 | 25.98 | 20.88 | 11.73 | 0.03 | 0.00 | 2.73 | 1.40 |

| 2004 | 43.24 | 35.81 | 26.56 | 33.80 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 3.40 |

| 2005 | 47.58 | 41.73 | 25.37 | 32.79 | 0.04 | 0.07 | 3.99 | 4.90 |

| 2006 | 59.17 | 53.48 | 45.74 | 46.25 | 0.04 | 0.03 | 3.99 | 6.07 |

| 2007 | 111.79 | 85.32 | 91.45 | 89.74 | 0.18 | 0.00 | 9.80 | 10.02 |

| 2008 | 139.67 | 231.22 | 137.45 | 135.49 | 0.25 | 1.38 | 13.09 | 19.39 |

| 2009 | 158.37 | 339.15 | 164.96 | 207.62 | 0.30 | 0.74 | 18.40 | 27.89 |

| 2010 | 313.41 | 629.95 | 339.55 | 321.93 | 0.95 | 0.70 | 45.20 | 37.95 |

| 2011 | 513.07 | 715.82 | 507.76 | 463.23 | 9.37 | 0.87 | 81.84 | 60.97 |

| 2012 | 644.61 | 889.75 | 468.31 | 480.71 | 5.77 | 2.12 | 75.82 | 85.10 |

| 2013 | 638.68 | 895.37 | 373.28 | 385.42 | 6.94 | 1.11 | 65.26 | 76.80 |

| 2014 | 630.09 | 937.58 | 303.65 | 258.51 | 3.80 | 3.07 | 61.90 | 56.57 |

| 2015 | 612.28 | 937.23 | 233.67 | 207.53 | 2.85 | 5.25 | 39.42 | 40.01 |

| 数据来源:三一重工与中联重科2003-2015年度报告 注:政策性负担=税费负担+薪酬负担 | ||||||||

(三) 注册地变更后三一重工的政策性负担显著下降

注册地变更后,三一重工的税费负担和雇员负担明显下降。由表 2可知,2012年,三一重工的税费为33.45亿元,同比下降了26.92%;2013年,三一重工的税费下降至26.18亿元,同比下降了21.73%;2015年,三一重工的税费为10.63亿元,同比下降了55.98%。与此同时,2012年,三一重工的雇员人数从51 827人下降到34 887人,减少了16 940人;2013年,雇员人数降至28 414人;2015年,雇员人数进一步降至16 119人,比2011年 (人数最多的年份) 减少了35 708人。虽然三一重工2012年的雇员人数大幅降低,但其薪酬成本为42.37亿元,未下降,这可能是因为2012年解雇员工在当年还有薪酬支付。2013年,三一重工的薪酬支出为39.08亿元,比2012年降低了3.29亿元;2015年,三一重工的薪酬成本降为28.79亿元,比2014年降低了8.96亿元。2013-2015年,三一重工的薪酬支出共降低了13.58亿元。与此同时,三一重工从2012年开始裁员,专科及以下学历雇员人数减少了26 867人,占比为75.24%。由于专科及以下学历人员的薪酬较低,三一重工的薪酬负担下降比例较低。同时,注册地变更之后,三一重工的政策性负担下降明显。2015年,三一重工的政策性负担降为39.42亿元,同比下降了36.32%,其获得的政府补助也降至2.85亿元。可见,注册地变更之后,三一重工的政府性负担显著下降。因此,我们进一步推断政策性负担是三一重工注册地变更的导火索。

四、 案例分析

(一) 民营企业的政策性负担

民营企业获取资源的能力弱于国有企业。为了长远发展,民营企业积极进行政治参与 (郭剑花,2011),以期在融资、税收优惠、政府救济及补贴、市场影响力等方面获取收益 (邓建平和曾勇,2009);同时,政治联系有利于民营企业的产权保护 (胡旭阳,2006)。三一重工作为民营上市公司,在注册地变更之前,其资产规模不断扩张,盈利能力不断增强。三一重工逐渐发展成为湖南当地与中联重科实力相当的民营企业。由表 2可知,在三一重工成立之初,其政策性负担较低,且增长速度缓慢。随着资产规模的不断扩大,三一重工实力不断增强,其政策性负担也随之增加。2009年,三一重工的政策性负担为18.40亿元。2010年全国政协第十一届三次会议强调要鼓励民营企业积极承担社会责任,帮助政府解决就业;同时,金融危机以后,湖南地区整体就业形势十分严峻,解决就业成为政府的首要目标。2010年湖南省各地方政府响应政策号召,将民营企业作为解决就业问题的主力军。2010年,三一重工的政策性负担进一步增至45.20亿元,比2009年增加了26.80亿元;2011年,政策性负担增至81.84亿元,比2010年增加了36.64亿元。

2012年,三一重工计划变更注册地,其政策性负担增长速度逐渐放缓,并呈现出降低趋势。2012年,三一重工的政策性负担为75.82亿元,比2011年降低了6.02亿元;2015年,三一重工的政策性负担降至39.42亿元,比2012年降低了36.40亿元,年均降低12.13亿元。与此同时,三一重工注册地变更之前,在资产规模不断扩大的同时,其政策性负担缓慢加重,政府补助也在逐渐增加。由表 2可知,2003年,政府对三一重工的补助为0.03亿元;2009年,政府补助增至0.30亿元,比2003年增加了0.27亿元。随着三一重工资产规模的快速扩大,政策性负担不断增加,政府补助也显著增加。2010年,政府对三一重工的补助为0.95亿元;2011年增至9.37亿元,比2010年增加了8.42亿元。然而,注册地变更以后,三一重工获得的政府补助总体上呈现出下降趋势。2012年,三一重工获得了5.77亿元的政府补助,比2011年降低了3.60亿元。2015年,三一重工获得的政府补助降至2.85亿元。可见,对于规模较大的民营企业,政府官员为了实现自身政绩,有强烈的动机与其保持良好关系,从而实现地方政府的政绩诉求 (张建君和张志学,2005),由此证明了假设1。

(二) 民营企业的发展规模影响其对政策性负担的反应

民营企业作为营利性企业,其经营的最终目标是实现股东利益最大化。随着政策性负担的不断加重,承担的成本也在逐渐增加。在资产规模较小时,民营企业的政策性负担较轻,且增长速度缓慢。由表 2可知,2003-2006年,三一重工的资产规模扩张速度缓慢,企业规模较小,政策性负担较轻。从2007年开始,三一重工资产规模的扩张速度加快,2011年资产总额为513.07亿元,比2007年增加了401.28亿元,年均增加100.32亿元;同时,三一重工2011年的营业收入为507.76亿元,比2007年增加了416.31亿元,年均增加104.08亿元。相应地,其政策性负担也开始显著增加,尤其是税费负担和雇员负担。由表 1可知,2007年,三一重工的税费为4.26亿元,雇员人数为9 231人,薪酬成本为5.53亿元。随着资产规模与收益的不断扩张,三一重工的实力不断增强,其政策性负担显著增加,2010年和2011年最显著。2011年,三一重工的税费增至45.77亿元,比2007年增加了41.51亿元,年均增加10.38亿元;雇员人数增至51 827人,比2007年增加了42 596人,年均增加10 639人;薪酬成本增至36.07亿元,比2007年增加了30.53亿元,年均增加7.63亿元。2012年,三一重工的资产总额增至644.61亿元,比2011年增加了131.53亿元,营业收入为468.31亿元。2015年,三一重工的资产规模为612.28亿元,营业收入为233.67亿元。民营企业获取资源的能力增强后,倾向于摆脱政治联系的约束,转而注重自身资源的创新转化 (周小宇等,2016)。此时,三一重工选择了变更注册地,此后政策性负担不断下降。2015年,三一重工支付的税费为10.63亿元,比2011年降低了35.14亿元,年均降低8.79亿元;雇员人数减至16 119人,比2011年减少了35 708人,年均减少8 927人;薪酬成本降至28.79亿元,比2012年降低了13.58亿元,年均降低4.53亿元。

综上所述,对民营企业来说,经营目的是获取更多收益。随着民营企业规模的扩大以及获取资源能力的增强,其对政府的依赖逐渐减弱,从而证明了假设2。民营企业对政策性负担的反应受其规模影响。规模较小的民营企业倾向于默默承担政策性负担;规模扩大后,民营企业可能会主动寻求公平的市场环境,规避政府干预,减轻政策性负担。

(三) 民营企业与国有企业对政策性负担的反应差异

基于产权制度的因素,国有企业与政府的目标具有一致性,从而国有企业有更强的动机去自愿承担政策性负担,帮助政府实现政治目标;对民营企业而言,经营目的是获取更多收益,随着民营企业规模的扩大以及获取资源能力的增强,其对政府的依赖逐渐减弱。由于政策性负担会对企业收益产生负面影响,民营企业对政策性负担的承受能力弱于国有企业 (孙铭,2015)。由此,国有企业与民营企业面对政策性负担时的行为会存在差异。

三一重工与中联重科都承担着政策性负担,随着政策性负担的不断加重,三一重工与中联重科对待政策性负担的态度逐渐出现差异。在2009年及以前年度,三一重工与中联重科的政策性负担增长速度较缓慢,中联重科的政策性负担总体上略高于三一重工。由表 2可知,2009年,三一重工的政策性负担为18.40亿元,中联重科为27.89亿元。然而,2010-2011年,三一重工的政策性负担增速骤然加快;虽然中联重科的政策性负担也在增加,但是三一重工的政策性负担显著高于中联重科。2011年,三一重工的政策性负担为81.84亿元,中联重科为60.97亿元,三一重工比中联重科多20.87亿元。其中,三一重工的税费为45.77亿元,比中联重科多13.46亿元;雇员人数达到51 827人,比中联重科多22 994人;薪酬成本增至36.07亿元,比中联重科多7.41亿元。在三一重工的政策性负担不断加重且显著高于中联重科的情况下,2012年宣布计划变更注册地,并在该年度大幅裁减雇员,从而政策性负担在2012年显著下降。2012年,三一重工的政策性负担降为75.82亿元,比2011年降低了6.02亿元;中联重科则增至85.10亿元,比2011年增加了24.13亿元,呈现替代性增长。2013年1月,三一重工将注册地正式变更到北京,其政策性负担下降幅度更大。虽然中联重科的政策性负担也呈现出下降趋势,但下降速度总体上低于三一重工。2013年,三一重工的政策性负担降至65.26亿元,比2012年降低了10.56亿元;与此同时,中联重科降至76.80亿元,比2012年降低了8.30亿元。2015年,三一重工的政策性负担降为39.42亿元,比2014年降低了22.48亿元;中联重科降为40.01亿元,比2014年降低了16.56亿元。

注册地变更之前,三一重工的政策性负担逐渐加重,尤其是2010年和2011年增幅较大。随着政策性负担的不断加重以及经营效率的逐渐下降,三一重工的压力逐渐加重。为了减轻政策性负担,三一重工通过注册地变更这一途径来规避政府干预,减轻政策性负担。注册地变更之后,三一重工的政策性负担明显降低。而中联重科在2013年以前的政策性负担增速比三一重工缓慢,2013年以后政策性负担下降的速度也比三一重工缓慢。由此可见,国有企业对政策性负担的反应并不主动,而民营企业对政策性负担的反应更主动,从而证明了假设3。

(四) 政治晋升与政策号召——地方政府的干预动机

金融危机以后,湖南地区就业形势严峻,解决就业成为政府的首要目标。国务院于2009年发布了《国务院关于做好当前经济形势下就业工作的通知》,要求各地区严格控制企业裁员规模,把解决就业和控制失业率作为官员政绩考核的重要指标;同时,2010年全国政协第十一届三次会议强调要积极引导非公有制经济中的政协委员不裁员、不减薪,鼓励民营企业积极承担社会责任,帮助政府解决就业。政府将稳定就业的任务放在民营企业身上,让民营企业承担更多的雇员压力。由表 1可知,三一重工在注册地变更之前,政策性负担骤然增加,其中雇员负担增长最为显著。2010年,三一重工的雇员共有42 367人,比2009年多20 769人,其中专科及以下学历的雇员增加了15 734人,占增加总人数的75.76%;2011年,三一重工的雇员增至51 827人,比2010年多9 460人,其中专科及以下学历的人员增加了5 863人,占增长总人数的61.98%。同时,2010年,三一重工的雇员人数比中联重科多20 011人,2011年则多28 833人。此外,2010年新任湖南省委书记上任,根据国家鼓励民营企业促进就业的政策号召,湖南省政府将民营企业作为解决就业问题的主力军。可见,政治晋升与政策号召成为地方政府的干预动机。

(五) 民营企业通过注册地变更规避政策性负担——政府干预的终极结果

民营企业与国有企业一样会承担政策性负担,并且企业规模影响其承担政策性负担的能力和动力。为了实现政治晋升和政治目标,地方政府让民营企业承担过多的政策性负担,阻碍了民营企业经营效率的提高。民营企业经营的最终目标是实现股东利益最大化,由于政策性负担严重阻碍了民营企业发展,其会主动采取措施减轻政策性负担。当面对低效的政府服务时,民营企业会选择资本转移或者减少投资来规避政府干预 (张建君和张志学,2005)。

由表 1可知,在三一重工计划变更注册地之前,其政策性负担在2010年和2011年显著加重。在政策性负担不断加重的情况下,2012年宣布计划变更注册地,并在该年度大幅裁减雇员,支付的税费也显著降低。2012年,三一重工的税费为33.45亿元,较2011年降低了12.32亿元;在雇员负担方面,三一重工于2012年裁减了16 940人;在薪酬负担方面,由于三一重工2012年的裁员成本较高,薪酬负担继续增加,但增幅只有17.47%。2013年,三一重工正式将注册地变更到北京,此时政策性负担显著下降。2015年,三一重工的税费降至10.63亿元,比2013年降低了59.40%;雇员人数降至16 119人,比2013年降低了43.27%;薪酬成本降至28.79亿元,比2013年下降了26.33%。由此可见,政策性负担是政府干预的产物,而三一重工注册地变更是政府干预所导致的。

五、 结论与政策建议

本文以三一重工通过注册地变更来减轻政策性负担,寻求公平的市场环境为背景,深度剖析了民营企业对政策性负担的反应以及对其行为的影响。由于政策性负担会对企业收益产生负面影响,民营企业对政策性负担的承受能力弱于国有企业 (孙铭,2015)。政府干预企业的行为属于非市场行为,从三一重工通过注册地变更来减轻政策性负担,规避政府干预的案例来看,政府干预破坏了政府、企业与市场之间的协调关系。行政权力凌驾于市场权力之上降低了受干预企业的市场竞争力,严重阻碍了企业经营效率的提高。同时,政府与国有企业的经营目标具有一致性,强化了国有企业的政治地位和市场地位,弱化了民营企业的竞争力量。

本文提出以下针对性建议:应积极完善政府职能,加强对政府行为的监督,限制政府干预的职权范围。随着我国经济的发展,政府正在逐步向服务型转变,承担经济调节、公共服务、市场监管以及社会管理等职能。然而,在转变过程中,政府干预过度、干预不足以及干预不当的现象普遍存在。在市场经济中,政府与企业之间是信息不对称条件下的博弈关系。政府想要提升所管辖地区的经济发展水平,而企业想要提升自身的经营业绩。因此,政府想要通过介入企业的经营来帮助其完成政治目标,但是由于干预力度的把握不恰当,企业的政策性负担过重,使企业的经营绩效下滑。企业需要政府的引导,但是一定要恰当,政府与企业之间要相互信任、相互合作。政府在引导企业的同时要给予企业一定程度的自主权,这样才能促进政府与企业之间、企业与企业之间协调发展。另外,为了保证政府制定的政策能够高效地执行,我国政府必须在行政审批方面进行全面的完善和改革。相对于国有企业,民营企业获取资源的能力有限,因此部分民营企业为了获取更多资源而衍生出了腐败行为。我国政府应积极完善审批流程,做到公开、透明,同时制度的设计也要公平、合理,从而促进公平竞争。政府在监督市场经济是否有效运行时,自身的行为也要加以规范和约束。除了对政府干预行为进行限制外,还要加强对政府行为的监督。由于目前我国政府的职能设置尚不完善,还存在许多缺陷,因此需要借助市场的调节力量,构建“合作博弈”。

| [1] | 陈冬华. 地方政府、公司治理与企业绩效[D]. 上海: 上海财经大学博士学位论文, 2002. http://industry.wanfangdata.com.cn/yj/Detail/Thesis?id=Thesis_Y495801 |

| [2] | 邓建平, 曾勇. 政治关联能改善民营企业的经营绩效吗?[J]. 中国工业经济, 2009(2): 98–108. |

| [3] | 郭剑花. 制度环境、政治联系与政策性负担——基于民营上市公司的经验证据[J]. 山西财经大学学报, 2011(7): 33–40. |

| [4] | 胡旭阳. 民营企业家的政治身份与民营企业的融资便利——以浙江省民营百强企业为例[J]. 管理世界, 2006(5): 107–114. |

| [5] | 李维安, 王鹏程, 徐业坤. 慈善捐赠、政治关联与债务融资——民营企业与政府的资源交换行为[J]. 南开管理评论, 2015(1): 4–15. |

| [6] | 廖冠民, 沈红波. 国有企业的政策性负担:动因、后果及治理[J]. 中国工业经济, 2014(6): 96–108. |

| [7] | 林毅夫, 蔡昉, 李周. 充分信息与国有企业改革[M]. 上海: 上海人民出版社, 1997. |

| [8] | 林毅夫, 李志赟. 政策性负担、道德风险与预算软约束[J]. 经济研究, 2004(2): 17–27. |

| [9] | 林毅夫, 刘培林. 以加入WTO为契机推进国有企业改革[J]. 管理世界, 2001(2): 27–44. |

| [10] | 林毅夫, 谭国富. 自生能力、政策性负担、责任归属和预算软约束[J]. 经济社会体制比较, 2000(4): 54–58. |

| [11] | 罗党论, 唐清泉. 中国民营上市公司制度环境与绩效问题研究[J]. 经济研究, 2009(2): 106–118. |

| [12] | 潘红波, 夏新平, 余明桂. 政府干预、政治关联与地方国有企业并购[J]. 经济研究, 2008(4): 41–52. |

| [13] | 孙铭. 企业政策性负担与股权性质选择[J]. 东南大学学报 (哲学社会科学版), 2015(5): 73–78. |

| [14] | 袁淳, 荆新, 廖冠民. 国有公司的信贷优惠:信贷干预还是隐性担保?——基于信用贷款的实证检验[J]. 会计研究, 2010(8): 49–54. |

| [15] | 曾庆生, 陈信元. 国家控股、超额雇员与劳动力成本[J]. 经济研究, 2006(5): 74–86. |

| [16] | 张建君, 张志学. 中国民营企业家的政治战略[J]. 管理世界, 2005(7): 94–105. |

| [17] | 张敏, 王成方, 刘慧龙. 冗员负担与国有企业的高管激励[J]. 金融研究, 2013(5): 140–151. |

| [18] | 周黎安. 中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J]. 经济研究, 2007(7): 36–50. |

| [19] | 周小宇, 符国群, 王锐. 关系导向战略与创新导向战略是相互替代还是互为补充——来自中国私营企业的证据[J]. 南开管理评论, 2016(4): 13–26. |

| [20] | Downs A. An economic theory of democracy[M]. New York: 1957. |

| [21] | Keim G, Baysinger B. The efficacy of business political activity:Competitive considerations in a principal-agent context[J]. Journal of Management, 1988, 14(2): 163–180. DOI:10.1177/014920638801400203 |

| [22] | Lin J Y, Tan G. Policy burdens, accountability and the soft budget constraint[J]. American Economic Review, 1999, 89(2): 426–431. DOI:10.1257/aer.89.2.426 |

| [23] | Mitnick B M. Corporate political agency: The construction of competition in public affairs[M]. New York: 1993. |

| [24] | Schuler D A, Rehbein K. The filtering role of the firm in corporate political involvement[J]. Business and Society, 1997, 36(2): 116–139. DOI:10.1177/000765039703600202 |

| [25] | Shleifer A, Vishny R W. The grabbing hand: Government pathologies and their cures[M]. Cambridge, Massachusetts: 1998. |

2017, Vol. 43

2017, Vol. 43