文章信息

- 林友宏, 李楠

- Lin Youhong, Li Nan

- 商业化与地权分配:来自十一世纪宋代的历史证据

- Commercialization and Land Distribution:Evidence from the Song Dynasty in 11th Century

- 财经研究, 2016, 42(1): 51-60

- Journal of Finance and Economics, 2016, 42(1): 51-60.

-

文章历史

- 收稿日期:2015-09-11

一、引 言

自1776年斯密的《国富论》诞生以来,商业贸易对经济发展的重要作用已经得到了学界的广泛认可;特别是在“斯密型动力”影响下的传统社会,商业贸易被认为是促进社会分工进而增加国民财富的重要动力。①然而,商业化在促进经济财富增加的同时,也有可能导致社会不平等和两极分化的加剧。特别是在小农经济占主导地位的中国传统社会中,商业化是恶化了农民的生存状况并造成地权的集中,还是能够提高农民收入、维持小农经济并促进地权的分散?学界并没有得到一致的意见。

①Smith(1776)、Ricardo(1817)以及Heckscher和Ohlin(1991)构建的贸易模型都肯定了商业贸易对于经济发展的重要作用。

②“满铁华北调查”是由“日本南满洲铁道株式会社”(简称“满铁”)于20世纪三四十年代在华北进行的农村调查。

商业化恶化了农村地权分配的观点得到了Chen(1936)和Tawney(1966)等早期研究的支持。他们认为,近代中国的商业贸易使得农村经济更易受到国际市场的冲击,而贫困的小土地所有者往往在高利贷的压迫之下失去土地,从而导致地权的日益集中。Huang(1985)进一步研究了商业化促进地权集中的可能途径,他利用“满铁华北调查”资料,②对华北农村经济进行了细致考察,发现商业化提高了农民的经济风险,进而使得地权分配变得更为不均;吴承明(1993)和刘克祥(2002)等通过对近代中国农村的考察,同样发现一些地区商业化程度的加深与当地地权分配的集中之间存在着重要的联系。

但另一些学者则持相反的观点,认为商业化是抑制而非促进了近代中国地权的集中。Myers(1970)认为近代华北地区的商业化使得贫困农民能够通过种植经济作物、从事手工业生产获得更多收入,并通过购买土地成为自耕农和中小地主,从而导致近代华北的地权分配变得更为平均。Brandt(1989)运用新古典经济学的方法对商业化的分配效应进行了分析,认为商业化导致了劳动力需求的上升,使得工资收入相比于地租获得了更快的提高,因而改善了佃农、小土地所有者和手工业者的境况,从而改善了土地分配的不平等。此外,Rawski(1989)和Faure(1989)发现,近代中国的商业化和国际贸易促进了农业的发展,使得地主、自耕农和佃农都从中获益,因而没有证据表明商业化会促进地权分配的集中;而赵冈(2006)则认为中国历史上的重农抑商政策阻碍了资本向具有高收益率的商业领域转移,使得农民的租税负担更重,因而对商业的打击反而可能加剧地权的集中。

商业化对地权分配影响的问题之所以存在争论,一个重要原因是传统研究在实证方法上存在缺陷。以往的大多数研究并没有采用大样本数据进行系统的因果实证分析,而更多地采用了案例研究的方法,但案例本身可能并不具有普遍性。例如,Huang(1985)仅仅利用了米厂村的土地买卖记录来佐证其关于棉花商业种植与地权分配集中的论断。近期的研究虽然在实证方法上取得了较大突破,如凌鹏(2007)以及隋福民和韩锋(2014)利用华北农村的大样本数据分析了影响地权分配的可能因素,但对商业化所起的作用还缺乏更严谨的识别;而Kung等(2011)运用回归分析和自然实验方法,发现大豆贸易带来的外生商业冲击对于地权分散具有显著的促进作用。

而另一个阻碍学者对商业化影响进行分析的重要因素是近代商业化的外生性。由于中国传统的农业经济与资本主义的工业经济有着本质的不同,因此工业产品的进口与资本的输入带给中国强烈的外生冲击(郑友揆和程麟荪,1984;吴承明,1993)。这种受到国际市场深刻影响的商业化进程对于地权分配所产生的影响要比单纯由国内市场自发形成的商业化更为复杂,可能导致研究者难以得到一致的结论。

本文将研究的时期定为宋代,是因为宋代被认为是“斯密型”内生商业化和经济增长的典型时期(Elvin,1973;Gernet,1982;漆侠,1987)。由于河运交通的改善和航运成本的降低,区域贸易和商品交换得到快速发展,从而促进了“斯密型”社会分工的深化和国家财富的增长(池田静夫,1939)。市镇和墟市的出现、区域市场的形成和货币的广泛流通都表明北宋社会商业化程度的加深(漆侠,1987;郭正忠,1997)。因此,相比于受到国际贸易强烈影响的近代中国,对于北宋的考察能够使我们更好地识别内生商业化对地权分配的作用。

本文通过构建计量模型以及采用工具变量的方法,在控制了一系列可能影响地权分配的地理与社会环境因素后,考察了宋代商业化对地权分配的影响。研究发现:从全国范围来看,北宋商业化程度与地权集中度之间有着显著的负向关系,商业化程度越高则地权集中度越低;而从区域市场来看,除了西北市场外,各区域市场都发现了商业化对地权集中的广泛抑制作用。因此,本文进一步肯定了Myers(1970)、Brandt(1989)以及赵冈(2006)等关于商业化使得中国的地权分配变得更为分散的论断。

二、北宋的商业发展与地权分配(一)北宋的商业发展

在中国历史上,北宋在商业上取得了令人瞩目的成就。北宋的商业繁荣首先表现为城市、镇市和墟市的发展。北宋时期,城市成了商业活动的重要场所,出现了大量的手工作坊和服务性行业(加藤繁,1962a①)。而在城市之外,基层商业的发展使得村落间的定期集市(称为草市或墟市)大量涌现;在一些商业特别发达的地区,还设立了镇市以征收商税(加藤繁,1962b、c)。另外,商品贸易的扩大和区域市场的形成也是宋代商业发展的重要表现。漆侠(1987)的研究发现,北宋时期形成了四个经济联系紧密的区域商品市场,它们分别为:以汴京为中心的北方市场,以永兴军、太原和秦州为中心的西北市场,以成都府、梓州和兴元府为中心的川蜀诸路区域市场,以东南六路为主、以苏杭为中心的东南市场。

①坊市制是指将住宅区(坊)和交易区(市)严格分开,并对交易的时间和地点进行严加控制的制度。

北宋商业化的另一个重要特征是政府商税征收制度的确立。宋朝通过对商业活动征税,成为了中国在19世纪以前唯一一个以间接税为财政基础的王朝(宫崎市定,1980;汪圣铎,1995;包伟民,2001)。商税对于宋朝的重要性体现在如下几个方面:首先,宋朝在全国设置的征收商税的机构十分密集而广泛。据《宋史·食货志》记载,“凡州县皆置务,关镇亦或有之”,商税的征收机关(场务)不仅设置在州治和县治之中,在部分商业发达的镇市、墟市甚至津渡也进行征税(加藤繁,1962e)。熙宁十年,北宋朝廷共设立税务、税场约2 060处,平均每县有1.67处,如此庞大的商税征收系统直至19世纪末期才被超越。②其次,宋朝商税征收对象极为广泛,“凡布帛、什器、香药、宝货、羊、豕,民间典卖庄田、店宅、马、牛、驴、骡、橐驼,及商人贩茶、盐,皆算”,③涵盖了市场中交易的各种生活资料和生产资料。最后,在税种上,宋朝的商税分为住税(商品交易税)和过税(商品流通税)两种 ,“行者齎货,谓之过税,每千钱算二十;居者市鬻,谓之住税”,且税率的高低受到法律的规范,过税为2%,住税为3%。④

②此为《宋会要》食货一五至一七中的统计数字。关于宋代与清代商税征收机构的比较,参见刘光临(2013)。

③《宋会要》食货一七之一三。

④参见《宋史·食货下八·商税》。

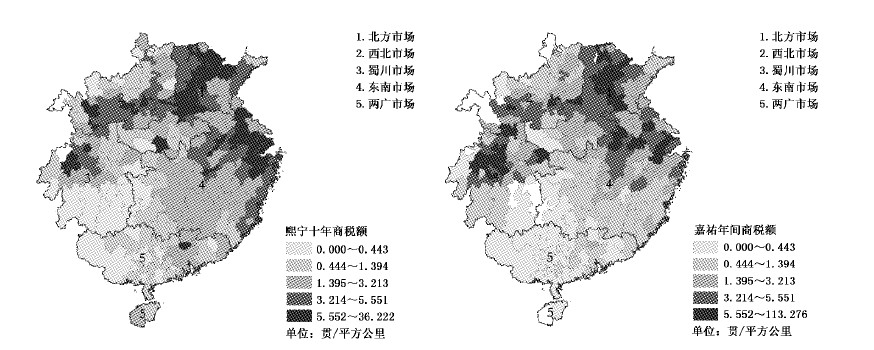

由于宋朝商税征收制度的建立以及宋朝财政对于商税的倚重,使得商税数额的高低能够较好地反映一个地区的商业繁荣程度。《宋会要辑稿》保存了北宋各州嘉祐年间的商税旧额、熙宁十年(1077年)的商税额以及税务、税场等相关信息。商税旧额被认为是熙宁十年之前某年的实际征收额,其时间上限据加藤繁(1962e)考证为淳化三年(992年),下限据林文勋(1990)考证为熙宁五年(1072年);郭正忠(1985)进一步推断旧额的征收时间为嘉祐六或七年。加藤繁(1962e)对各州的商税数据进行整理后发现,商税数额的高低与区域的商业发展程度是一致的。池田静夫(1939)在考察宋代水运贸易时同样认为,由于商税包含了住税和过税,因而能够反映一个地区的贸易规模和商业化程度。然而,采用商税数额的高低来衡量一个州的商业发展程度可能存在误差,特别是当一州征收的商税额受到其行政区域大小的影响时,这是因为:即便在商业化程度一致的情况下,州的行政面积越大,作为税基的贸易量和市场交易规模也会相应增大,使得该州征收的商税数额增多。因此,为剔除行政面积对于商税征收的影响,我们将各州的商税数额除以各州的行政区面积构建了商税密度指标,以衡量该州的商业发展程度,并根据Hartwell的北宋各州行政区划图,还原了北宋熙宁十年(1077年)和嘉祐年间全国的商业发展差异(见图1)。⑥

⑥《宋会要》中,除了蜀川市场的商税额是以铁钱计量外,其他地区都以铜钱计量,因而需将蜀川市场的商税额换算为铜钱计量。本文采用马润潮(1985)和郭正忠(1985)研究的做法,将熙宁十年的商税额按铁钱与铜钱以21的比率折算,将嘉祐年间的商税额按铁钱与铜钱以31的比率折算。此外,由于在实证分析中控制了区域市场的固定效应,因而铁钱与铜钱的折算比例选择并不会影响实证结果的稳健性。行政区面积由Hartwell的北宋各州行政区划图计算得到,数据下载地址为http://www.fas.harvard.edu/~chgis/data/hartwell/downloads/av/。

|

| 图 1 北宋熙宁十年(1077年)和嘉祐年间以商税密度衡量的商业发展水平 数据来源:《宋会要辑稿》和Hartwell的“China History Studies”地理信息数据集。 |

商税密度图显示,嘉祐年间商业最为发达的区域为蜀川市场和北方市场。蜀川市场每平方公里的商税额为10.106贯(由铁钱折算为铜钱),北方市场每平方公里的商税额为6.554贯(铜钱)。在蜀川市场中,商税密度最高的是经济政治的区域中心成都府路,而梓州路、利州路次之,蜀东南的夔州路最低;在北方市场中,河北东路的商税密度最高,而京东东路、京西南路的商税密度较低;西北市场的商业较北方市场更不发达,商税密度以永兴路和秦凤路最高;而东南市场的商业尚未得到充分发展,商税密度较高的地区为淮南东路的扬州、两浙路的杭州和湖州以及淮南西路的寿州;两广市场的商业在所有区域市场中最不发达,每平方公里商税额仅为0.358贯。到熙宁十年(1077年)时,除了蜀川市场外,其他市场的商税密度都有了提高,增长最快的为两广市场和东南市场,两广市场的商税密度几乎增长了3倍,而东南市场的商税密度也从每平方公里2.883贯增长至3.986贯。北方市场的商业继续发展,而蜀川市场较之前则显著降低。总体而言,北宋商税密度的分布反映了商业化程度的差异,而多数地区商税密度的增大趋势反映了北宋商业化程度的加深。

(二)北宋的土地制度和地权分配除了商业的发展,北宋社会的另一个重大变革是土地私有化程度的加深。唐代安史之乱后,随着均田制的逐渐崩溃,国家对土地买卖的限制受到了削弱。到了宋代,土地的私有产权进一步得到确立,这表现在:除了国有土地外,私人土地的买卖不受到任何的限制;不仅土地的买卖是自由的,而且土地所有权的转移还能够得到法律的保障(宫崎市定,1952)。土地的私有化促进了土地交易市场的发达,不仅贵族、官吏与庶族富豪能够购买土地,社会下层中无地少地的民众也同样能够购置土地。

宋代土地私有化的另一个表现则是土地使用权与所有权的分离以及租佃关系的确立。在唐代的均田制下,劳动者主要是以“部曲”的贱民身份依附于庄园主进行劳作。而在宋代,租佃制取代了部曲制,地主能够将土地的使用权出让给无地的农民,并获得被法律认可的回报;而这些租佃土地的农民则获得了人身的自由和法律地位的提升,并且能够通过劳动所得来购买土地,成为有产者(宫崎市定,1993)。

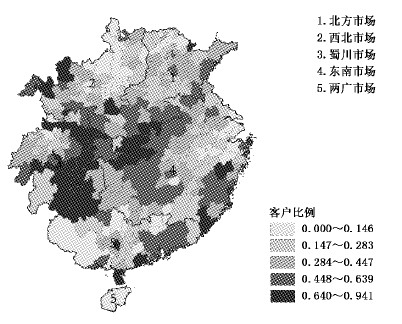

由于租佃关系的发展,宋朝根据有无产业将户籍分为主户和客户;客户主要是无地佃农,而主户则是拥有田产的自耕农和地主(加藤繁,1962d)。客户比例越高,说明位于财富分布最底端的无地农民占总人口的比重越高,当主户内部不同户等的比例保持不变时,地权的分配将变得更为集中(加藤繁,1962d),因而客户比例的高低能够反映一个地区地权分配的集中程度。客户比例指标衡量的是地权集中度的一个方面,即最贫困的无地农民占总人口的比例。由于主户内地权分配的情况也会对地权集中度产生影响,因此更完备的指标是将根据田产划分的五等户比例和客户比例构建出基尼系数的指标。遗憾的是,现存的宋代史料并未能提供各区域五等户情况的系统信息。但无田产农民的比重与基尼系数之间很可能存在正向关系,根据“民国”时期调查数据显示(赵冈和陈钟毅,2006),二者的相关系数达到0.351。

加藤繁(1962d)、张荫麟(1973)以及赵冈(2006)等许多学者也利用客户比例指标对北宋地权分配状况进行了度量和分析。北宋王存等编修的《元丰九域志》中列举了元丰元年(1078年)前后各州主客户的数量。据加藤繁(1962d)的考证,《元丰九域志》中的总户数接近于《宋会要》中元丰元年(1078年)的户数统计,因而推测各州的主客户数为元丰元年的统计。通过计算客户比例数据并与Hartwell的北宋政区图相匹配,我们还原了北宋各州当时的地权分配情况(见图2)。由图可见,河东路、江南东路、两浙路、河北路的客户比例较低,这说明这些地区的佃农较少,地权分配更为分散;而在夔州路、荆湖北路、梓州路、京西路、荆路南路等地区,客户比例达到40%以上,这说明这些地区佃农较多,地权分配更为集中。

|

| 图 2 北宋元丰元年前后的地权分配状况 |

以上的历史考察表明,北宋的商业化程度达到了较高水平,且土地私有制度的完善也使得地权分配更易受到商业化的影响。那么,商业化是否促进了北宋地权的集中呢?我们认为,商业化更可能使得地权的集中受到抑制。这是因为,与近代商业化受到海外贸易的广泛影响不同,宋代的商业化更多的是水运交通改善和国内市场形成的结果;商业、手工业的发展伴随着劳动力需求的增加,这使得无地、少地的农民能够从农业以外的活动中获得更多的劳动报酬,从而维持小农经济的生产。而对于大土地所有者而言,由于需要付给佃农更多的报酬而使得土地的回报下降,从而减弱了他们购买土地的意愿;并且由于对资本需求较大的长途贸易具有较高的风险,大土地所有者即便将部分土地出售而投入商业活动中也并不能保证一定能够获得更高的稳定回报。商业化产生的这些影响都使得地权的集中受到抑制。

三、模型设定与数据来源为系统地检验商业化抑制地权集中的假说,本文利用北宋商税和客户比例的数据,通过构建线性回归模型,对商业化影响地权分配的效应进行估计。本文的实证模型设定如下:

| $ inequalit{y_i} = {\beta _0} + {\beta _1}trad{e_i} + {Z_i}\gamma + {\varepsilon _i} $ | (1) |

其中,inequalityi为北宋第i个州的地权分配集中程度,本文根据《元丰九域志》中主客户数计算了客户比例,并将其作为元丰元年(1078年)前后地权集中度的代理变量;核心解释变量tradei是该州的商业化程度,本文根据《宋会要辑稿》中商税额和北宋各州面积计算了商税密度,并将其作为熙宁十年(1077年)和嘉祐年间商业化程度的代理变量;Zi是除商业化外一系列可能影响地权分配的地理社会环境变量。βi识别了商业化程度的高低对地权分配的影响:若β1>0,则商业化会促进地权的集中;若β1 < 0,则商业化会抑制地权的集中。

模型的控制变量包括一系列可能影响地权分配的地理环境和政治社会因素。首先,各地区不同的地貌特征和海拔差异会影响农业生产条件,进而对地权分配产生影响;为此,将地形崎岖程度和海拔作为地理环境控制变量纳入模型中。其中,地形崎岖程度根据Riley(1999)的计算方法,利用高程数据GTOPO30得出,①而海拔为一州内高程数据的平均值。其次,为控制政治社会因素的影响,模型中还纳入了一州至京城的距离和至通商口岸的距离以及该州是否为陆地边境等三个控制变量,数据都根据谭其骧《中国历史地图集》(1996)测量得到。最后,人口密度被当作衡量经济发展程度的控制变量,但由于其也可能是商业发展的结果,因而我们仅在某些回归中加以控制。人口密度变量采用《元丰九域志》中各州户数除以北宋各州面积得到。此外,在对全国样本的回归中我们还控制了北方区、西北区、蜀川区、东南区和两广区等区域市场的固定效应,②以使估计结果更为稳健。

①该数据由U.S. Geological Survey提供(https://lta.cr.usgs.gov/GTOPO30)。

②漆侠(1987)将两广市场作为东南市场的附属,但本文考虑到东南市场中两广市场在地理环境和农业发展水平上的异质性,因而将其进行独立研究。

四、宋代商业化对地权分配影响的实证分析(一)全国样本的考察

表1给出了北宋全国范围内商业化程度与地权分配之间的关系。在列(1)-列(3)中,我们以熙宁十年(1077年)的商税密度作为衡量商业化程度的核心解释变量,考察其对同期(1078年)地权分配集中程度的影响。列(1)只控制区域市场的固定效应,结果表明,从全国范围来看,商税密度每增加1%,则客户比例将显著下降0.111%,说明商业化对于地权集中具有抑制作用。列(2)汇报了加入地理环境和政治社会控制变量的回归结果,结果显示,商业化对于地权集中的抑制作用依旧是显著的。列(3)加入了人口密度作为控制变量,发现即便人口密度的高低可能部分地反映了商业的发展,但将其进行控制后,商税密度变量的系数依旧显著,这表明商业化与地权集中度之间的负向关系是十分稳健的。

| 客户比例(0-1) | ||||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| 商税新额密度 | -0.111***(0.017) | -0.123***(0.020) | -0.088***(0.028) | |||

| 商税旧额密度 | -0.098***(0.016) | -0.117***(0.019) | -0.083***(0.025) | |||

| 地形崎岖程度 | 0.004(0.019) | -0.003(0.019) | -0.011(0.017) | -0.014(0.017) | ||

| 海拔 | -0.008(0.015) | -0.003(0.015) | -0.010(0.014) | -0.005(0.014) | ||

| 至京城距离 | 0.002(0.014) | 0.003(0.014) | -0.000(0.013) | 0.001(0.013) | ||

| 至口岸距离 | -0.003(0.006) | -0.004(0.006) | 0.001(0.006) | -0.001(0.006) | ||

| 陆地边境 | -0.082**(0.038) | -0.082**(0.038) | -0.100**(0.039) | -0.101***(0.039) | ||

| 人口密度 | -0.508*(0.286) | -0.532**(0.266) | ||||

| 区域固定效应 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |

| R2 | 0.238 | 0.252 | 0.261 | 0.232 | 0.260 | 0.271 |

| 观测值 | 284 | 284 | 284 | 274 | 274 | 274 |

| 注:括号内为t统计量;*、**和***分别表示10%、5%和1%的显著性水平。下同。 | ||||||

由于商业化的影响可能具有滞后效应,如城市的商业发展需要一定时间才能影响到农村地区,从而影响地权分配;因此在表1的列(4)-列(6),我们考察熙宁十一年(1078年)的地权分配集中程度是否受到以嘉祐年间商税密度衡量的前一期商业化程度的影响。我们发现,无论是在只控制了区域市场固定效应情况下的回归结果(列(4)),还是在进一步控制了社会地理环境变量的回归结果(列(5)与列(6)),都显示前期的商业化程度同样对后一期的地权分配有着显著的负向影响。因此,表1的回归肯定了北宋时期在商业化对于地权集中的显著抑制作用。

(二)各区域市场的考察然而,在各个社会地理环境具有高度差异性的区域市场中,商业化对于地权分配的作用可能并不一致。因此,本文对各区域市场的样本分别进行回归,表2的面板A和面板B分别给出了以熙宁十年(1077年)商税密度和嘉祐年间商税密度衡量的商业化程度对于地权分配的影响。在面板A中,北方市场、蜀川市场、东南市场和两广市场的估计系数显著为负,这表明商业化在这四个市场中对地权集中起到了显著的抑制作用;其中,抑制作用最为显著的为蜀川市场,商税密度每增加1%,则客户比例将显著地下降0.136%。西北市场的估计系数虽然为负值,但显著性水平较低,说明商业化并没有对地权分配产生显著的影响。在面板B中,我们考察了嘉祐年间的商业化程度对于熙宁十一年(1078年)地权分配的影响。结果与面板A一致,除了西北市场外,其他区域市场都发现了显著的抑制作用。

| 客户比例(0-1) | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |

| 北方市场 | 西北市场 | 蜀川市场 | 东南市场 | 两广市场 | |

| 核心解释变量(面板A): | |||||

| 商税新额密度 | -0.068*(0.034) | -0.035(0.069) | -0.136**(0.051) | -0.072*(0.041) | -0.171*(0.087) |

| R2 | 0.244 | 0.336 | 0.434 | 0.156 | 0.313 |

| 观测值 | 65 | 52 | 50 | 79 | 38 |

| 核心解释变量(面板B): | |||||

| 商税旧额密度 | -0.070*(0.036) | -0.048(0.066) | -0.106**(0.040) | -0.089*(0.045) | -0.624***(0.159) |

| R2 | 0.253 | 0.277 | 0.415 | 0.167 | 0.479 |

| 观测值 | 64 | 45 | 50 | 78 | 37 |

| 注:所有回归都控制了地形崎岖程度、海拔、至京城距离、至通商口岸距离、陆地边境等变量。 | |||||

北宋商业化对地权集中广泛而显著的抑制作用,可能与促进北宋商业发展的内在动力有关。水运交通的改善被认为极大地促进了北宋国内市场的发展,北宋通过对人工运河(如汴河、蔡河)和半天然河道(如汉江、太湖)的维修和改造,降低了区域贸易的交通成本,使得大规模的长途贸易成为可能(池田静夫,1939)。因而与近代商业化受到国际市场的影响不同,北宋商业化更多的是由国内市场自发形成的结果。

为了验证水运交通对于北宋商业发展的促进作用,我们根据《元丰九域志》中记载的各州水道数量除以各州面积构建了水道密度指标,作为一州水运交通便利程度的度量,考察其与商业化的关系。表3面板A给出了回归结果。我们发现,水道密度越大的州,其商税密度也越高,水道密度每增加1%,则商税新额密度将显著地增加1.292%,商税旧额密度显著地增加1.168%,这说明水运交通对于商业化具有显著的促进作用。

| 面板A:第一阶段回归 | ||||

| 商税新额密度 | 商税旧额密度 | |||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 水道密度 | 1.292***(0.087) | 1.168***(0.088) | 1.442***(0.092) | 1.244***(0.092) |

| 控制变量 | 控制 | 控制 | ||

| R2 | 0.566 | 0.633 | 0.651 | 0.706 |

| 观测值 | 284 | 284 | 274 | 274 |

| 面板B:第二阶段回归 | ||||

| 客户比例(0-1) | ||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | |

| 商税新额密度 | -0.174***(0.027) | -0.202***(0.032) | ||

| 商税旧额密度 | -0.147***(0.024) | -0.179***(0.030) | ||

| 控制变量 | 控制 | 控制 | ||

| R2 | 0.201 | 0.208 | 0.207 | 0.229 |

| 观测值 | 284 | 284 | 274 | 274 |

如果内生的商业化会更有利于抑制地权的集中,那么单纯由水运交通导致的内生商业化,由于剔除了其他政治社会因素的外生影响,可能会对地权集中产生更强的抑制作用。将面板A中由水道密度估计的商税密度作为客户比例的解释变量,面板B采用两阶段回归方法对内生商业化的影响进行了估计。列(1)汇报了只控制了区域市场固定效应的回归结果,估计系数显示,由水运交通改善导致的商税新额密度每提高1%,则客户比例将显著地下降0.174%,其影响要比表1中的线性回归结果更大;该结论在列(2)加入控制变量的情况下依旧稳健。列(3)和列(4)采用水运交通对商税旧额的估计值与客户比例进行回归,估计系数同样显著且比表1中的结果更大。因此,回归结果证实了单纯由水运交通导致的商业发展会对地权集中产生更强的抑制作用。

北宋内生的商业发展之所以能够导致地权分散,是由如下两方面的原因导致的。首先,商业化及其推动的手工业发展增加了劳动力的需求,提高了劳动力价格,因此,对于拥有土地较少的小农家庭而言,他们能够通过从事商业和手工业活动获得更多的劳动回报,从而保有自己的少量土地和田产。例如,在江南西路地区,“赣、吉之民每遇农毕,即相约入南贩牛,谓之作冬。初亦将些小土布前去博买”;①湖南岳州,“农民自来兼作商旅,太平(半)在外”。②通过在农闲时从事小规模的商业活动,农民获得了更多的收入来源。与此同时,商业化所推动的手工业发展也使得农民的收入得到提高。例如,北宋李觏(1009-1059)十四岁时父亲去世,家中仅有水田二三亩,其母“昼阅农事,夜治女功。斥卖所作,以佐财用”,让李觏能够“求师友,不为家事罔其心用,卒业为成人”;③又如,宋代均州与金州交界处,“田功微粱稻,圃学蕃麻。截简户割漆,剥楮人抄纸”,当地农民在种植粮食之外,还通过从事割漆和造纸获得更多收入。因此,与Myers(1970)和Brandt(1989)等关于近代商业化对地权分配影响途径的发现类似,北宋时期商业化和手工业的发展使得农民减少了对于土地的依赖,增加了收入来源,从而维持了小农经济的稳定。

①参见《宋会要辑稿》食货18之26。

②参见《宋会要辑稿》食货69之50。

③参见《李觏集》卷三一《先夫人墓志》。

其次,相比于小农家庭,商业的发展带给大土地所有者的利益可能要小得多。一方面,由于商业和手工业的发展使得农业劳动力相对减少,因而需要付出更多的报酬以雇佣农民进行生产,因而降低了单位土地所获得的利润。另一方面,由于北宋劳动密集型的手工业并不需要大量的资本,因而大土地所有者若想在农业之外的产业赚取更多收益,主要的投资领域是对资本有着大量需求的长距离商业贸易;但此类商业活动却具有较高的风险,交通运输的困难、盗匪的劫掠、自然灾害的袭击都可能对商业资本造成极大的损失。商业化造成的土地利润减少和资本收益风险的加大,使得大土地所有者并没有动力去购买更多的土地。

五、结 论商业化与地权分配的关系一直是学界争论的焦点。以往的研究主要利用近代的局部调查数据考察商业化对于地权分配的影响。由于近代商业化的特殊性以及受制于样本选择和统计方法,Myers(1970)和Huang(1985)等的研究并没有得出一致的结论。为此,本文利用北宋各州的客户比例和商税密度数据,考察了在没有外生贸易冲击的情况下,商业化对于地权分配在全国和各个区域市场的影响。研究发现:在北宋全国范围内,商税密度越高的州,其客户比例越低,这反映了商业化对地权集中的抑制作用;除了西北市场外,商业化的这种抑制作用在各区域市场都存在。商业化之所以对地权集中具有抑制作用,是由于水运交通的改善是北宋商业发展的内在动力,这种自发形成的商业化使得农村社会与市场的联系更为紧密,进而使得农民从事商业和手工业活动并获得更高的报酬成为可能,因而降低了地权的集中程度。

本研究的主要贡献在于,首次就商业化与地权分配的关系进行了系统的量化考察,为商业化抑制地权分配的假说提供了有力的证据,并肯定了Myers(1970)、Brandt(1989)以及赵冈等(2006)的研究论断。另外,本文还丰富了中国早期商业化和资本主义萌芽的相关文献(吴承明,1985;Wong,1997;李伯重,2002),对宋代商业化的广泛影响进行了讨论。最后,本文也为当前的农村土地政策制定提供了历史借鉴。在土地自由交易的北宋,商业的发展吸收了农村地区的剩余劳动力,有效地缓解了社会的两极分化。因此,当前在不断完善农村土地产权保障的同时,若能够为农民创造更多的商业机会,将有助于社会的和谐发展。当然,本文也存在着一些不足:局限于数据,本文还无法对商业化影响地权分配的途径进行更严谨的实证分析;北宋时期特殊的政治经济制度也有可能对结论的普适性产生影响。

*感谢上海财经大学创新团队(2014110309)、上海财经大学研究生创新基金(CXJJ-2014-365)的支持。

| [1] | 池田静夫.北宋时期水运的发达[J].东亚经济研究,1939,(2):1-40. |

| [2] | 宫崎市定.宋代以后的土地所有形态[J].东洋史研究,1952,(2):97-130. |

| [3] | 郭正忠.铁钱与北宋商税统计[J].学术研究,1985,(2):80-86. |

| [4] | 加藤繁.宋代的主客户统计[A].加藤繁.中国经济史考证(第二卷)[C].吴杰译.北京:商务印书馆,1962:274-296. |

| [5] | 加藤繁.宋代商税考[A].加藤繁.中国经济史考证(第二卷)[C].吴杰译.北京:商务印书馆,1962:148-180. |

| [6] | 漆侠.宋代经济史[M].上海:上海人民出版社,1987. |

| [7] | 斯波义信.宋代商业史研究[M].庄景辉译.台北:稻乡出版社,1997. |

| [8] | 隋福民,韩锋.20世纪30-40年代保定11个村地权分配的再探讨[J].中国经济史研究,2014,(3):150-166. |

| [9] | 赵冈,陈钟毅.中国土地制度史[M].北京:新星出版社,2006. |

| [10] | Brandt L.Commercialization and agricultural development:Central and eastern China,1870-1937[M].Cambridge:Cambridge University Press,1989. |

| [11] | Faure D.The rural economy of pre-liberation China:Trade expansion and peasant livelihood in Jiangsu and Guangdong,1870-1937[M].Oxford:Oxford University Press,1989. |

| [12] | Huang P C.The peasant economy and social change in North China[M].Stanford:Stanford University Press,1985. |

| [13] | Myers R H.The Chinese peasant economy:Agricultural development in Hopei and Shantung,1890-1949[M].Cambridge:Harvard University Press,1970. |

| [14] | Rawski T.Economic growth in prewar China[M].Berkeley:University of California Press,1989. |

2016, Vol. 42

2016, Vol. 42