2021第23卷第6期

近年来,数据作为基本生产要素的重要性日益凸显①。在企业之间,一场针对数据的“军备竞赛”正在全球范围内展开②。数字巨头为争夺、圈占数据频繁发起并购活动,Google收购DoubleClick、Facebook收购WhatsApp、Microsoft收购LinkedIn、Google收购Fitbit等均为适例。作为大数据时代背景下的一类新兴法律现象,数据驱动型并购引发了反垄断法学界的广泛讨论。与此同时,世界三大反垄断司法辖区的实务部门也都对这一现象给予了高度关注。在中国,2021年2月7日,国务院反垄断委员会发布了《关于平台经济领域的反垄断指南》(以下简称《指南》),该《指南》对发生在平台经济领域中的并购行为进行了规定③。而在大洋彼岸的欧、美,欧盟《数字市场法》、美国《数字市场竞争状况调查报告》、德国《反对限制竞争法第十修正案》、英国《合并评估指南》等多部近期出台的重要法律文件、调查报告亦对之有所关照。学界和实务界的目光在数据驱动型并购这一反垄断热点问题上已然交会。

然而,仔细梳理既有理论成果与实践经验可以发现,国内外学界、实务界尚未有成果对数据驱动型并购中的基石议题−竞争损害展开体系性的论说。国内学者对于数据驱动型并购的探讨主要集中于并购审查中的相关市场界定困境与出路④,现行申报标准的不当与适用校正⑤,VIE架构的合法性检讨⑥,并购的单边效应、协调效应分析⑦以及典型案例研讨⑧,仅有为数不多的成果讨论了数据驱动型并购中的隐私风险防范与个人信息保护等内容⑨,但大多是从应然性、反垄断法的价值目标等维度反思隐私保护的必要性,研究未能走向深入。国外学者则主要是在“大数据与反垄断”这一宏大命题下去考察数据驱动型并购,格外关注并购中的数据封锁效应。一些成果初步注意到了数据驱动型并购与传统并购在竞争损害方面的不同,但未展开深入分析⑩。总之,既有成果仍未充分回应以下关键问题:数据驱动型并购中究竟存在哪些类型的竞争损害?它们呈现何种新的面向?又当如何有针对性地进行反垄断救济?

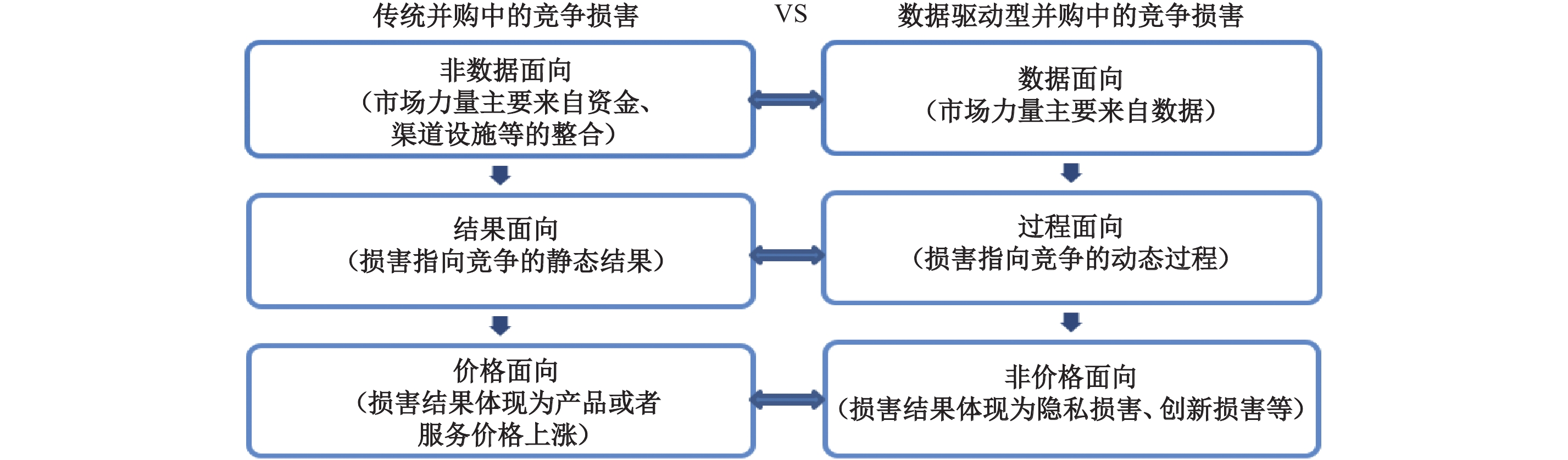

本文在既有成果的基础上进行了三方面较为重要的理论拓展:其一,结合典型案例深入阐释了数据驱动型并购中竞争损害的内容构成,指出与传统并购中的竞争损害不同,数据驱动型并购中的竞争损害包括隐私损害、消费者选择受限以及创新损害等内容;其二,提炼出数据驱动型并购中竞争损害的三重新面向,即“数据面向”“过程面向”“非价格面向”;其三,首次提出“以数治数”这一针对数据垄断的新救济理念并尝试构建起一套以开放救济为中心的行为救济方案体系,以有效预防、消弭数据驱动型并购中的竞争损害。这些拓展有助于革新大数据时代反垄断法中的竞争损害理论与救济理论,在一定程度上推动反垄断法治与数据法治变革。同时,本文的研究也能为反垄断立法改进提供一些有益借鉴,并在一定程度上纾解反垄断执法机构在处理数据驱动型并购案件时所遭遇的认知与行动上的困惑,帮助其克服执法困境,维护消费者的合法权益,重塑数字市场竞争秩序。

本文主体架构由三部分组成:第一部分简要回应大数据是否会制造进入障碍的争论,查明数据驱动型并购中竞争损害产生的原因;第二部分深入探讨竞争损害的内容构成,在此基础上,发掘竞争损害的新面向;第三部分,针对竞争损害的内容与特性,探讨反垄断救济的新理念,设计可行的具体救济方案。

二、大数据会制造进入障碍吗?−竞争损害成因查明在大数据是否会制造进入障碍这一损害产生的原因要件上,学界、实务界仍存在较大争议。本文认为,在数据特性、算法、算力以及数字市场特性等多重因素的交互作用下,大数据可以聚合市场力量,制造进入障碍并进而引发竞争损害,详言之:

第一,特定数据(如投入要素型数据等)并非普遍可及且难以替代。在大数据时代,数据生成、流转的速度以微妙计。每时每刻,都有海量数据产生并被及时分享。于是,一个极具迷惑性的论断产生了−数据是普遍可及的,难以构成市场进入的障碍。但显然,这一论断是将数据作为一个整体来看待的,描述的是笼统意义上的数据,它选择性地忽略了两个关键变量:其一,数据不是均质的,它有种类之别⑪,不同类型的数据,其可及性并不相同。一般而言,姓名、性别以及联系方式等通用数据是较为容易获取的,而对于一些特定数据,尤其是那些构成产品关键投入要素的数据,如消费者的交易偏好、兴趣爱好等,数字平台想获取它们实非易事。无论是自行收集,还是从数据经纪商(data broker)⑫处购买,数字平台都将面临资金、技术等成本约束。其二,数字巨头会将投入要素型数据“看护”起来,这也会阻断此类数据的可及性。数据收集耗资巨大,为了防止竞争对手搭便车,数字巨头几乎无分享数据的激励与可能。相反,它们会设置法律、技术等多重壁垒来密封数据。2019年,Google为了能够在Siri浏览器以及其他苹果程序中内置搜索引擎,不间断收集数据,就曾向苹果公司支付了高达数十亿美元的费用。通过这一协议安排,Google有效阻止了竞争对手从苹果用户那里获取相同或者类似的数据。重重障碍之下,特定数据普遍可及只是一种理论假想状态。在真实世界中,特定数据(如投入要素型数据等)不仅难获取,也难以被替代。在 “Google收购 ITA”案⑬、“PeopleBrowsr, Inc. v. Twitter, Inc”案⑭等案件中,实务部门已经表达了对数字平台垄断特定数据的担忧并采取了相应的救济措施。综上,投入要素型数据等特定数据具有特殊的品格,数字平台独占此类数据会在一定程度上抬升市场进入壁垒,封锁竞争对手进入市场的通道,引发竞争损害。

第二,数据价值链的存在会进一步强化进入障碍。数据自产生到价值实现需要经历收集、存储、分析与整合、使用等诸多环节,各环节紧密衔接形成一条完整的数据价值链⑮。进入障碍不仅产生于数据收集这一起点环节,价值链中的其他环节亦有可能产生阻却后来者的效果。以分析与整合环节为例,从海量数据中提取有效信息是一项专业性极强的工作,对算法、算力的要求很高,为此,数字平台需要投入大量资金用于研发算法,更新数据分析设备,如微软就曾投资45亿美元用于算法研发以及构建数据运营所必需的物理能力⑯。对潜在进入者而言,它们分析、整合数据的能力通常很难与数字巨头相抗衡。应当承认,数据富有价值,但并非每一个数字平台都能够掌握高效挖掘数据价值的技术与方法,都能够做到“数尽其用”,数据壁垒依然客观存在,在考察大数据对市场竞争的影响时不应只着眼于某一环节,而应尤为关注价值链各环节在强化进入障碍方面的累加效应⑰。

第三,网络效应也会进一步增强进入障碍。当消费者在意其他消费者的参与或者使用决定时,网络效应就会出现⑱。在数字市场上,大数据等新技术的应用使得网络效应进一步凸显。详言之,大数据与算法的持续交互会显著改善产品的品质,这会加快两个反馈循环:其一是消费者反馈循环,即数字平台通过数据分析能够精准掌握消费者的需求与偏好,这会帮助其有针对性地改进产品,从而吸引更多的消费者加入⑲;其二,货币化反馈循环(monetization feedback loop),它指的是大数据与数字平台的盈利能力之间存在双向强化关系。一方面,一款产品的消费者越多,广告主在平台上投放广告的意愿就越强,数字平台的获益也就越大;另一方面,数字平台在算法的指引下可以更加精准地投放广告,广告主愿意向其支付更高的费用。由此,占有海量数据的数字平台会同时在产品端与广告端积蓄市场力量,后来者将难以进入市场⑳。聚集的消费者越多,其掌握的数据就越多。

综上,在一些场景下,大数据能够制造进入障碍并引发竞争损害。在大数据时代,固守芝加哥学派对进入障碍的僵化解释㉑并不合宜,对进入障碍的认定标准应当更为宽松一些㉒。就数据驱动型并购而言,只要合并方能够借助数据策略提高竞争对手的进入成本(部分封锁而非完全封锁)㉓就意味着存在进入障碍。

三、竞争损害的三个新面向−基于对损害内容的考察数据驱动型并购引发的竞争损害在内容构成上较为多元,基于对损害内容的深入考察可以发现,这类损害已经呈现出明显不同于传统并购中竞争损害的新面向。

(一) 竞争损害的内容构成1.隐私损害。在大数据时代,数字平台的竞争行为很少指向产品的价格,而更多地指向隐私保护,提供隐私友好型的产品是数字平台赢得用户与市场的重要法则。作为质量损害重要范畴的隐私损害已经成为数据驱动型并购反垄断审查的核心事项㉔。实践中,数据驱动型并购可能引发的隐私损害主要表现为:

第一,消费者的个人数据被过度收集。数字平台为保障产品的正常运行可以收集消费者的个人数据,但收集活动应当合法、合理。换言之,数据收集应当依据《个人信息保护法》《数据安全法》等法律法规进行且必须严格遵循最小范围原则,不得超过必要限度㉕,不得侵害消费者的隐私。但在实践中还存在另一种景象,即数据驱动型并购发生后,由于合并方面临的外在竞争约束变弱,它们有时会违反比例原则过度收集消费者的个人数据,位置、财产信息等可能与经营活动无直接关系的数据都成了被收集的对象㉖。数字平台这样做的逻辑是,没有人知道哪些数据会成为未来商业发展的重点,所以,尽可能收集、拥有更多的数据才是重点。消费者个人数据被过度收集是隐私损害发生的一个显性指标,也是隐私损害的重要表现之一。

第二,消费者失去对个人数据的控制或者控制的难度加大。数据控制与隐私保护之间存在十分紧密的逻辑关联,强化消费者对自身数据的控制是隐私保护的核心举措。事实上,一些长期关注数据、竞争与隐私保护议题的国际组织往往从数据控制这一关键点出发来阐释隐私的意义并揭示两者间的互动关系,如经合组织(OECD)在2018年发布的“零价经济中的质量考量”竞争政策论坛背景报告中就提出,“作为质量维度的隐私大致指的是,消费者对其个人数据能否被收集以及被收集的数量、范围与频率等能够进行控制;对数据如何被收集方以及授予访问权的第三方使用能够进行控制;对如何防止未经授权的或者不当的数据使用能够进行控制”㉗。从这个意义上说,如果数字平台故意制造障碍来削弱消费者对自身数据的控制,隐私损害就很可能会发生。这一论断与Esayas等人的研究结论也是一致的,他在深入分析“Facebook收购WhatsApp”案以及“Microsoft收购LinkedIn”案等典型案例后指出,“经营者对消费者控制其数据和作出决定的能力施加负面影响的行为会导致隐私保护水平的下降”㉘。综上,数据驱动型并购中隐私损害的第二个重要表现是,合并方设置法律、技术等障碍㉙,阻止消费者访问、传输或者重新使用个人数据,消费者丧失了对自身数据的控制或者控制的难度加大。

第三,消费者个人数据的保密性降低。在数据法律关系中,保障消费者个人数据的安全是数字平台的一项基本义务㉚。该项义务一般以书面、明示的方式载于数字平台与消费者签订的隐私保护协议中,如支付宝发布的《支付宝隐私政策》(2021年4月7日生效)就载明:“我们承诺,我们将使信息安全保护达到业界领先的安全水平。为保障您的信息安全,我们致力于使用各种安全技术及配套的管理体系来尽量降低您的信息被泄露、毁损、误用、非授权访问、非授权披露和更改的风险”㉛。为切实履行保密义务,数字平台应当采取严格的保密技术与措施,加强对消费者个人数据的管控,保障数据在收集、存储、使用以及传输等各个运行环节的安全。然而,有时数字平台的实际行动与其纸面承诺并不一致。数据驱动型并购完成后,合并方可能会因为竞争约束变弱而降低对消费者个人数据的保护力度,如不再持续性地投入资金、人员去研发、升级保密技术与设备,径直放弃对一些数据的保密努力,甚至擅自授权未知的第三方获取和分享消费者的个人数据等。数字平台降低保密力度致使消费者个人数据保密性降低也是隐私损害的重要表现。

除上述三者外,隐私损害还有其他一些表现形式,如数据驱动型并购发生后合并方隐私政策的透明度下降,合并方强制消费者开启定向推送功能等。对此,反垄断执法机构也应一并注意。

2.消费者选择受。充分、自由的选择是消费者福利的重要内涵㉜。一般而言,消费者除了希望产品处于竞争性的价格之外,还希望产品种类多样、数量充裕㉝。选择的充分与自由与两个因素紧密相关,一是经营者增加产品供给的意愿与可能性;二是消费者在产品之间自由转换的可能性。数据驱动型并购有可能会显著影响这两个因素,进而在一定程度上限制消费者选择的能力与范围。消费者选择受限主要体现为:

第一,产品的多样性减少。数据驱动型并购可能会剥夺消费者的选择权,使其失去获得更多种类、更高品质的产品的机会㉞。消费者行使选择权的基本逻辑前提是,市场上存在两种或两种以上的产品,但数据驱动型并购发生后,合并方有时会挥舞“数据大棒”,阻碍竞争对手提供相关产品㉟,比如,封锁作为产品关键投入要素的数据,使竞争对手难以继续提供产品。此外,由于在相关市场上面临的外在竞争约束显著弱化,合并方自身有时也会缩减产品的供给,这会使得相关市场上的产品进一步减少,甚至整个市场上只剩下了一款由合并方提供的产品。此时,消费者的选择权将被严重限制甚至被完全剥夺,竞争损害也将不可避免地发生。

第二,消费者在产品之间转换时面临障碍。在数字市场上,当消费者行使选择权从A产品转换至B产品时,最理想的状态莫过于“一击即转(one-click away)”。但在实践中,消费者很可能被牢牢锁定在某一款产品上,难以转换至更符合自己需求与偏好的产品。数据驱动型并购有时会显著增强这种绑定效果,这是因为,并购完成后,为了保证并购效果(获得存量数据的同时留住消费者并进一步获得其产生的增量数据),合并方有动机与能力去设置一些法律、技术障碍以增大消费者“逃离”的阻力,进而降低消费者自由迁移的意愿,而这也会妨害消费者的选择权。

此外,数字平台误导、干扰消费者的选择也会严重侵犯其选择权。实践中,一些数字巨头如Google、百度等就常常实施竞价排名、优先供应自身产品以及恶意屏蔽等行为㊱。这类行为的共性在于,它们会将消费者诱导至预先设计好的交易场景,让消费者在不明真相的情况下按照数字平台的意志而非自己的意思完成交易,悄无声息地架空消费者的选择权。数据驱动型并购完成后,合并方将凭借海量数据获得强大的市场力量与竞争优势,它们有能力实施单边行为,更加无所顾忌地对自然搜索结果进行排序,进行自我优待,而这无疑都会侵害甚至剥夺消费者的选择权。

3.创新损害。数据驱动型并购对创新活动具有双重影响。一方面,它可以促进创新,这主要是因为并购发生后合并方在数据规模、数据处理能力等方面都将有一个较为明显的跃升,它更有可能在以数据为投入要素的产品创新方面取得新突破㊲;另一方面,并购会天然地消灭竞争者,合并方的创新动力、创新努力可能会因外在竞争压力变小而显著减少㊳。对那些被合并方为本行业重要创新者的数据驱动型并购而言,创新损害更易发生,数据驱动型并购导致的创新损害主要有三:其一,竞争对手的创新活动受到阻碍,利益受损。数据驱动型并购完成后,合并方将在更大范围、更宽领域上占有数据这一关键“原料”,若合并方实施数据封锁行为,势必会对竞争对手产品的后续研发、改进造成很大影响。在“Microsoft收购LinkedIn”案中,欧委会已经注意到了这一点,它从数据投入的角度重点分析了此项并购在客户关系管理软件市场上的封锁效应。在调查过程中,有第三方客户管理软件的提供商也提出,客户关系管理软件相关功能的开发需要以领英公司的数据作为投入要素,倘若并购后被限制访问数据库,与微软竞争的客户管理软件提供商的创新能力将会受到明显削弱㊴。在“Google收购ITA”案中,美国司法部也指出,合并方对数据的控制、封锁将会妨害竞争对手在改进其产品等方面的创新努力,这是一类不应被忽视的创新损害㊵。其二,剥夺了消费者本应享有的创新利益。外在的竞争压力会激发内的在创新动力,两者之间大体正相关。依照这一创新定律,原来相互竞争的数字平台一旦合并,合并方的竞争压力将旋即缓释,其创新动力也将随之减弱㊶。压力端的变化将很有可能导致合并方怠于创新,减少对自身既有产品的创新投入。此外,实践中,一些数字巨头常常会并购拥有巨大创新潜能的初创企业−“搅局者(Maverick)”㊷。合并完成后,它们有时不会继续推进新产品的研发工作,而是选择径直暂停初创企业的一些创新项目㊸,这无疑也会阻碍创新,减少新产品的市场供给,消费者将无法分享初创企业不断创新带来的益处。其三,限制数据资源自由流动,阻碍数字经济创新发展。数据驱动型并购引发的数据垄断会限制数据在数字平台之间自由流动,大幅降低数据资源的配置效率,抑制数字平台的创新活力,进而降低数字市场上的研发、创新速度,最终阻碍数字经济的创新发展。

(二) 竞争损害的三重新面向“数字化正在永久地改变市场上的贸易和竞争”㊹。从上文对竞争损害内容的考察可知,在数字市场上,平台角力的重心以及市场竞争的特点都发生了深刻的变化,这导致数据驱动型并购中的竞争损害呈现出诸多新面向。

1.“数据面向”−由数据引发的损害。就传统市场上的并购而言,经营者合并之后,其市场力量更多的是来自于资金、技术、原料以及渠道设施的互补与整合㊺,反垄断执法机构的担忧与关切也主要集中在这些方面。相比之下,对数据驱动型并购而言,合并方发力的支点则主要来自于大数据及相关技术㊻。并购完成后,合并方通常是在数据与算法技术的双重加持下取得巨大的竞争优势,反垄断执法机构对市场力量的考察也是以数据为原点展开的,如在“Microsoft收购Yahoo”案中,美国司法部就敏锐地指出,“在获得Yahoo的搜索数据后,更大的数据库无疑有助于Microsoft优化自身的搜索服务,提供更准确的搜索结果以及更好的搜索呈现方式,从而增强Microsoft在搜索引擎服务市场上的竞争力,而这足以引起竞争担忧”㊼。可见,数据驱动型并购完成后,合并方很可能以数据为“武器”去实施排除、限制竞争的行为,数据成了冲在竞争一线的“打手”,竞争损害的发生与数据力量的行使之间存在紧密的因果关联,这使得数据驱动型并购中的竞争损害都具有明显的数据烙印,如对竞争对手的数据封锁以及对消费者个人数据的侵害等。随着数字市场竞争的日益激烈,竞争损害的数据面向将更为凸显,损害的发生都将无法绕过“数据”二字。

2.“过程面向”。对竞争损害的探索与认知是建立在对“竞争”一词的理解之上的㊽。在传统市场上,影响竞争的变量(主要是成本、价格等)相对较少,而且各个变量的变动较为缓慢,经营者能够相对较为容易地维持竞争优势。因此,从总体上来说,传统市场上的竞争通常表现为一种均衡化的静态结果或者状态㊾。因此,在传统市场上,并购行为对竞争的损害也就主要体现为对这种均衡化的静态结果或状态的损害。更进一步地说,某一并购行为是否贬损了竞争取决于该行为是否损害了竞争所欲实现的结果−社会总福利(经济效率),是否造成了价格与产出意义上的社会总福利损失。

与传统市场不同,数字市场的动态属性明显,新产品、新模式、新业态层出不穷,技术创新更为频繁。相应地,数字市场上的竞争更多地表现为潜在竞争者借助新产品、新技术等奋力叩开市场大门并与在位者争胜的动态过程。这使得数字市场上的竞争损害主要是面向市场进入过程的,涉及进入的可能性、及时性以及充分性等多方面㊿。就数据驱动型并购而言,它引发的潜在竞争损害主要包括合并方借助数据优势(51)实施封锁行为,阻碍竞争对手进入市场,依然指向的是竞争过程本身。不难发现,相较于传统市场上的并购,在数据驱动型并购中,竞争损害的指向发生了偏转,它强调针对动态竞争过程而非静态竞争结果的损害。意识到竞争损害的这一新面向意义重大,它有助于反垄断执法机构为数字市场上的竞争提供更为周延的保护。因为在关注结果的损害理念下,只有当合并方实施的排除、限制竞争行为可能导致价格上涨或者产出减少等损害结果时,反垄断执法机构才会介入,对于其他一些损害事项,诸如因竞争者之间的对抗强度减弱而导致的经营者内部无效率的增加、创新减缓或者经营者对消费者态度的转变等都仅具有过程性,反垄断执法机构不会介入。尽管从长期来看,它们最终也可能会演变为价格提升或者产出缩减等损害,但是在这一结果发生之前,反垄断执法机构是不能也不愿采取任何行动的,蒙受损害的消费者亦难以获得反垄断法上的救济,而在保护竞争过程的理念下,反垄断执法机构将一举冲破“重结果、轻过程”的观念束缚,提早观察、评估相关市场上是否有可能发生竞争损害,从而更加有效地护卫数字市场上的竞争。

3.“非价格面向”在传统市场上,并购行为对竞争的损害主要体现为价格损害。对此,霍温坎普总结道,并购行为导致的反竞争效果可以分为两大类:其一,合并之后的企业可以大幅提高产品的价格,而市场上的其他竞争者只能维持价格不变或者小幅提价;其二,企业之间串谋,共同提高产品的价格(52)。这种“价格中心主义(price-centric)”(53)的损害分析范式具有较强的理论解释力,借助经济学的量化分析方法,它能够较为灵敏地捕捉到并购可能引发的竞争损害,较好地回应工业经济时代反垄断规制实践的需要。

然而,当场景转换至数字市场,过度关注价格效应的损害理念就不可避免地会遭遇解释与适用上的困境(54),因为数字市场往往是“零价”市场,数字平台通常是“免费”地向消费者提供产品。相较于传统市场,数字市场的盈利模式与商业模式均发生了根本性变化,这使得数字平台的竞争焦点早已不再是产品的价格,而是隐私、创新等其他竞争维度,它们更多的是借助新技术、新产品、新数字生态以及新体验来增强用户粘性(55)。实践中,这方面的例证非常多,如DuckDuckGo提供的就是差异化的搜索服务,与Google等行业主流的搜索引擎服务提供商不同,DuckDuckGo承诺不收集、分享消费者的IP地址、搜索条目以及搜索历史等个人数据(56),它将隐私保护作为区别于竞争对手的核心竞争策略,这种隐私友好型的搜索服务为它带来了用户规模与搜索频次的飞速增长。综上,在大数据时代,由于数字平台竞争重心与竞争策略的深度调整,竞争损害的核心内容构成已经由价格损害演变成了隐私损害、消费者选择受限以及创新损害等非价格损害。数据驱动型并购中的竞争损害呈现出了“非价格”这一崭新的面向。

通过图1可以更直接地观察到传统并购中的竞争损害与数据驱动型并购中的竞争损害存在很大差异。

|

| 图 1 两类并购中的竞争损害对比图 |

除上述这三个最为显著的新面向外,数据驱动型并购中的竞争损害还呈现其他一些新特点,例如,竞争损害难以量化,损害的发生更为隐蔽,不易被反垄断执法机构以及消费者察觉等。发掘竞争损害的新面向不仅有助于深化对损害本身的理论认知,更重要的是有助于反垄断执法机构革新救济理念,更有针对性地开展救济活动。

四、竞争损害反垄断救济的理念革新−“以数治数”对数据驱动型并购中的竞争损害而言,反垄断执法机构应当在“以数治数”(对数据垄断的治理要回到数据本身)这一新的反垄断救济理念的指引下选择、设计救济方案,充分回应损害的三个新面向,确保救济的最终效果。

(一) 总体思路−确定行为救济、结构救济的适用位序对于具有或者可能具有排除、限制竞争效果,但反垄断执法机构基于法定理由不予禁止的并购(57),《指南》《经营者集中审查暂行规定》等法律文件确立了两大类救济方案:结构救济与行为救济。前者主要包括剥离有形资产,剥离知识产权、技术、数据等无形资产或者剥离相关权益等措施;后者主要包括开放网络、数据或者平台等基础设施、承诺兼容或者不降低互操作性水平等措施(58)。单就立法规定与制度功能而言,两类方案均可适用于对数据驱动型并购中的竞争损害的救济,但二者的救济理念与行为策略迥异,为确保救济活动的效果,从总体上确定一个大致的适用位序甚为关键。

本文认为,由于数据驱动型并购中的竞争损害具有三重新面向,行为救济是比结构救济更妥适的救济方案,它更能贯彻“以数治数”这一反垄断救济的新理念。具体而言:第一,结构救济面向的是市场结构(59),它是基于产业组织理论的一类救济模式,以静态的、结构主义的均衡分析范式为基础。在传统市场上,市场结构与市场力量之间存在较强的对应关系,高集中度的市场结构往往昭示着市场力量的存在,因此,从结构出发,通过剥离合并方的资产、业务能够快速恢复竞争性的市场结构,从而较为有效地消弭并购行为引发的潜在竞争损害。然而,一旦场景切换至数字市场,情况就会发生很大变化。在数字市场上,受网络效应等因素的影响,很多细分市场的市场集中度都比较高,寡头垄断成为“新常态”,但这种寡占状态在技术革新的强力冲击下并不如传统寡占那般稳定,结构性指标与市场力量之间的关联度有所减弱(60)。数字市场上的竞争是动态的、跨界的,它主要指向的是竞争过程。因此,行为远比结构更值得关注。在数据驱动型并购的语境下,关注合并参与方动态的数据行为比关注静态的结构更能感知、预判市场竞争状况的变化,从数据行为入手比从结构入手更有助于恢复数字市场上的竞争(61)。第二,结构救济往往是“毕其功于一役”的(62),一旦执行便不能再回复或者调整。这意味着它无法灵活应对救济实施过程中的变化。相比之下,行为救济不仅能够及时、有效地应对救济执行过程中数字平台违反审查决定滥用数据力量的情形,还能够随着数字市场竞争状况的变化而动态调整救济措施(63),对数据行为的管控也更严密。第三,当适用结构救济时,选择合适的剥离对象十分困难。如果反垄断执法机构要求合并方将其最为看重的数据资产剥离出去,这虽然贯彻了“以数治数”的理念,但参与并购的数字平台很有可能会最终放弃拟议交易,因为数字平台发起数据驱动型并购的核心意图就是抢占数据,拓展自身的业务领地(64),剥离数据资产将直接导致并购目的的落空。此时,结构救济的效果与直接禁止合并无异,无法有效回应数字市场的竞争关切。若反垄断执法机构选择其他剥离对象,则依然要考虑剥离的可操作性以及剥离究竟能否或者能在多大程度上消除竞争损害。对于反垄断执法机构而言,这是一项巨大的挑战。

需要明确的是,尽管结构救济存在一些弊病,但并不意味着它在消解竞争损害方面完全没有适用的空间与可能。参考近期世界主要国家和地区在大数据反垄断方面的立法可知,立法者对于在数据驱动型并购中适用结构救济方案均持肯定态度。除《指南》之外,《数字市场法》也规定,欧委会有权依据比例原则采取任何类型的救济措施。在缺乏行为救济措施或者行为救济确实难以发挥功用的情况下,可以采取相应的结构性补救办法,如拆分企业或者剥离相关业务等(65)。综上,在“以数治数”的新理念下,构建起一套行为救济优先、行为救济与结构救济并力共治的救济模式是妥当且可行的,这有助于反垄断执法机构从总体上确立救济工作的行进方向并根据个案情形有针对性地设计具体救济措施。

(二) 救济活动的具体展开近年来,美国、欧盟等世界主要国家和地区的实务部门已经开始适用行为救济措施来矫治数据驱动型并购可能引发的竞争损害,这在“Microsoft收购LinkedIn”案、“Google收购Fitbit”案等一系列案件中均有体现。下文将以这些典型案例为样本探讨行为救济的最佳模式并尝试从学理层面探寻结构救济适用的可能方案。

1.构建以开放救济为中心的行为救济方案体系

第一,将开放救济措施摆在行为救济方案体系中的关键位置。注重对开放数据或者平台等基础设施、开放网络以及承诺不兼容或者不降低互操作性水平等行为性条件的适用(66)。数据驱动型并购完成后,合并方很有可能会实施数据封锁行为,而开放数据恰是反垄断执法机构“以数治数”,摒除数据封锁效应,强化市场竞争最为有效的策略。在“Microsoft收购LinkedIn”案中,欧委会在审查了Microsoft提交的申报材料与内部文件后认为,合并发生后Microsoft可能会将其在个人电脑操作系统市场和办公软件市场上的力量传导至职业社交网络服务市场,通过要求代工厂预先将LinkedIn的应用程序安装在Windows操作系统中或者预先将LinkedIn的应用程序集成到Office办公软件中来封锁LinkedIn的竞争对手,排挤XING等提供良好隐私保护服务的竞争者。于是,欧委会在批准该项合并时附加了一些限制性条件,包括Microsoft不得从事排他性预先安装行为,而且要持续开放Office应用程序的编程接口(67)。在“Google收购Fitbit”案中,开放数据等措施也发挥了很关键的作用。具体而言,欧委会认为,Google很有可能在并购完成后利用Fitbit的健康数据增强自身的广告业务,拒绝竞争对手通过API访问Fitbit的健康数据以及通过降低其他可穿戴设备与安卓系统的互操作性的方式使竞争对手处于不利地位。于是,欧委会要求Google在10年内确保第三方能通过Fitbit的web API访问其健康数据并保证安卓系统对其他第三方穿戴设备提供支持(68)。而在“Google收购ITA”案中,美国司法部亦要求合并方在并购完成后必须向竞争对手(OTIs)继续开放QPX和InstaSearch 产品(69),以降低封锁发生的可能性。可见,对于那些可能引发封锁效应的数据驱动型并购,着力撕开“数据口子”的开放救济是一项行之有效的救济措施,它立足于数据垄断的起点展开治理,能够有效预防数据驱动型并购可能引发隐私损害、创新损害等竞争损害。

第二,根据个案情况要求合并方作出“不滥用市场力量的承诺”。作为一项适用较广的行为救济手段(70),“不滥用市场力量的承诺”也可适用于数据驱动型并购以预防潜在的竞争损害。对此,日本公正交易委员会在其发布的研究报告中就提出,“如果发现涉及数据聚集的并购有可能降低隐私保护水平,则可以对该并购实施行为救济,如要求参与集中的各方承诺不改变隐私政策,以防止合并方通过这种方式来建立或者增强市场力量”(71)。在“Google收购Fitbit”案中,欧委会也曾要求Google作出多项承诺,其中就包括承诺“不将Fitbit收集到的健康数据用于广告业务,允许欧洲经济区的用户拒绝相关的谷歌服务读取其健康数据等,承诺期为10年”(72)。在“以数治数”的理念与思路下,反垄断执法机构在适用这一行为救济手段时一定要注意,承诺事项的设计应当紧密围绕控制合并方的数据力量展开,比如,可要求合并方承诺保证第三方能够访问数据,保证消费者可以自由迁移数据等。此外,由于“不滥用市场力量的承诺”偏于柔性,所以不能仅依靠合并方自觉履行,反垄断执法机构应当以书面形式详细载明合并方履行承诺的期限、方式、效果以及监督检查等程序要求并可视个案情况设立相应的监督机构,确保反垄断执法机构、监督机构能够及时核查承诺的具体履行情况,保证救济的实施效果。

第三,根据个案情况合理运用“防火墙”条款。对数据驱动型并购而言,建立“防火墙”能够有效阻隔竞争敏感信息在合并方之间的流通,确保竞争单元之间的独立性,强化相关市场上的竞争约束。在“Google收购ITA”案中,法院就判决要求Google必须在其与ITA之间建立一道“防火墙”,同时,要求Google严格管控其雇员,防止他们在正当业务需求(如推广产品、财务需要以及维护QPX和InstaSearch等)之外接触旅行中介网站上竞争对手的保密信息(73),避免敏感信息的串流。“防火墙”条款一般适用于与竞争相关的敏感信息在合并方内部传递可能会引发排除、限制竞争效果的情形。

在数据驱动型并购实践中,竞争损害大多由封锁行为引起,这就决定了开放数据、开放平台、开放网络等开放类救济手段“防未病”的效果最好。除了开放类救济手段,个案中,反垄断执法机构还可结合并购的具体情况适用“不滥用市场力量的承诺”等救济措施,预防潜在竞争损害的发生。

2.探索股权剥离等结构救济的可能方案。数据驱动型并购中竞争损害的特性以及结构救济的制度属性决定了反垄断执法机构采取结构救济方案来消除潜在竞争损害存在一定的困境,但这一救济措施也并非完全无用武之地。例如,如果参与数据驱动型并购的各方存在交叉持股的情况,则结构救济可借由剥离股权来完成。在数字市场上,平台之间交叉持股十分常见(74)。交叉持股、关联董事任职会将原本互斥的竞争者拧成一股绳,形成一个稳定的利益共同体,并进而降低竞争者相互竞争的意愿,促成竞争者之间协调一致的行动。以电子商务市场为例,假定在该市场上,主要的竞争者是A、B、C、D四家企业,A分别持有C、D的少数股权,如果A、B完成合并,则合并后的企业AB将继续分别持有C、D的股权,这将导致它很可能不愿与C、D展开激烈竞争。针对这一情况,为切断合并方与竞争对手在结构上的联系,反垄断执法机构可要求合并方转让其持有的竞争对手的少数股权,或者要求合并方转让其持有的合营企业的股权。一般而言,相较于数据等无形资产,股权是更为适宜的剥离对象,剥离的难度并不大。而且,在数据驱动型并购中,通过剥离合并方持有的股权,强化相关市场上的竞争约束,也能够起到预防竞争损害的效果。

(三) 救济措施的监督、变更与解除除前文所论之救济措施的选择与设计外,反垄断执法机构还应当处理好救济措施的监督、变更以及解除这三方面工作(75)。

第一,任命具备专业知识与经验的监督受托人。监督数据驱动型并购救济措施的执行情况是一项专业性很强的工作,需要监督人具有专业的知识与技能,在“Google收购Fitbit”案中,欧委会就指出,负责监督工作的人“应当具备执行其任务所必需的经验、能力与资格。特别是应当具有与网络安全、数据治理、信息技术系统(包括算法)、数据保护、API和隐私保护相关的经验、能力与资格”(76)。因此,如果反垄断执法机构在监督能力与精力方面存在不足,则可以考虑在自行监督之外“任命监督受托人去监督这类专业且涉及持续性义务履行的行为救济”(77)。比如,可指示合并方邀请两个以上的专业咨询公司、律师事务所或者在大数据与反垄断法方向具有较强研究力量的高等院校、科研院所作为候选监督受托人,由其最终择优批准与任命。通过受托人监督检查的,反垄断执法机构应当在审查决定中予以明确并依法监督其履行相应的职责(78)。

第二,依法适时启动复审程序,及时调整、修正救济措施。《经营者集中审查暂行规定》第47条赋予了反垄断执法机构依自身职权或者依当事人申请重新审查救济措施,相应变更或者解除救济措施的权力。根据该条规定,如果数据驱动型并购的参与方发生重大变化,或者相关市场的竞争状况发生实质性改变,又或者出现了救济措施不再必要或者不再可行等情形时,反垄断执法机构可以变更或者解除救济措施。例如,如果相关市场上出现了一个强有力的竞争者(掌握最新技术的初创公司),能够同合并方抗衡并展开激烈的竞争,则反垄断执法机构可以变更、解除相应的救济措施。应当注意,救济措施的调整、修正必须是基于法定事由。在“Google收购Fitbit”案中,欧委会就特别指出,对于Google提出的有充分理由的合理请求,欧委会才会考虑在特定情形下修正、放弃相应的救济措施(79)。依法审慎处理救济措施的变更、解除事宜可以避免损及救济措施的权威与效力。

第三,救济措施到期后,全面评估救济效果以决定是否延长执行期限。救济措施到期后并非当然自动解除(80),对于数据驱动型并购这类涉及复杂技术的并购活动而言尤其如此。因此,救济措施执行期满后,反垄断执法机构应当全面评估救济的最终效果。如果相关市场上的竞争仍未恢复,则可以适当延长救济措施的执行期限,如适当延长“不滥用市场力量的承诺”的执行期限,要求数据驱动型并购的合并方继续履行承诺义务(开放数据等),直至竞争完全恢复为止。

五、结 语当前,人类社会已步入大数据时代,数据的竞争价值正在被算法深度挖掘并被算力充分释放。这意味着,大数据不是一场没有反垄断意蕴的、稍纵即逝的学术热潮,相反,它会引发反垄断法治、数据法治的深刻变革。就本文所讨论的主题而言,数字平台发起数据驱动型并购意在圈占海量数据,合并方以数据为支点可以获得强大的市场力量与竞争优势,可能会实施数据封锁行为引发竞争损害。数据驱动型并购中的竞争损害具有三重新面向,与传统并购中的竞争损害存在根本不同。因此,反垄断执法机构应确立“以数治数”这一反垄断救济的新理念,以开放救济为中心构建起一套行为救济优先、行为救济与结构救济并力共治的救济方案体系,消除潜在竞争损害,恢复数字市场上的竞争。另外,本文也意在指明,反垄断法的某些信条(如芝加哥学派“价格中心主义”的理论分析范式)正在被大数据局部改写,或许我们不需要为大数据时代制定一套全新的竞争规则,但不可否认,密切关注与大数据相关的反垄断实践并适时采取行动是十分必要的。可以预见,随着决策层在中央政治局会议、中央经济工作会议等中央层面的会议上屡次强调数字平台反垄断工作的重要性,学界、实务界必将长期关注数据驱动型并购这一反垄断实践中的热点问题并持续倾注研究精力,推动相关理论研究与反垄断执法、司法实践不断走向深入。

(1) 2020年5月,中共中央、国务院联合发布了《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》(下文简称《意见》)。在该《意见》中,数据被纳入市场化配置改革的五大基础性生产要素,与土地、劳动力、资本、技术等传统要素并列。2021年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发了《建设高标准市场体系行动方案》。该方案指出,要“加快培育发展数据要素市场。研究制定加快培育数据要素市场的意见,建立数据资源产权、交易流通、跨境传输和安全等基础制度和标准规范,推动数据资源开发利用”。

(2) 参见[美]莫里斯•E.斯图克、艾伦•P.格鲁内斯:《大数据与竞争政策》,兰磊译,法律出版社2019年版,第377页。

(3) 详见《指南》第四章(第18条–第21条)关于经营者集中的相关规定。

(4) 参见傅晓:《警惕数据垄断:数据驱动型经营者集中研究》,载《中国软科学》2021年第1期。

(5) 参见孙晋:《数字平台垄断与数字竞争规则的建构》,载《法律科学》2021年第4期;曾彩霞、朱雪忠:《大数据驱动型并购的事先申报制度研究》,载《同济大学学报》(社会科学版)2021年第3期。

(6) 参见仲春:《我国数字经济领域经营者集中审查制度的检视与完善》,载《法学评论》2021年第4期。

(7) 参见方翔:《数字市场初创企业并购的竞争隐忧与应对方略》,载《法治研究》2021年第2期;郭玉新:《论数字科技企业纵向合并的反垄断法规制》,载《甘肃政法大学学报》2020年第6期。

(8) 参见韩伟:《数据驱动型并购的反垄断审查——以欧盟微软收购领英案为例》,载《竞争政策与法律评论》2017年第1期;韩春霖:《反垄断审查中数据聚集的竞争影响评估——以微软并购领英案为例》,载《财经问题研究》2018年第6期。

(9) 参见于澜:《数据驱动型并购中隐私风险的反垄断规制》,载《中国价格监管与反垄断》2020年第5期。

(10) See James C. Cooper, “Privacy and Antitrust: Underpants Gnomes, the First Amendment, and Subjectivity”, George Mason Law Review, Vol.20, Iss.4, 2013; Nathan Newman, “Search, Antitrust, and the Economics of the Control of User Data”, Yale Journal on Regulation, Vol.31, Iss.2, 2014; D. Daniel Sokol, Roisin E. Comerford, “Antitrust and Regulating Big Data”, George Mason Law Review, Vol.23, No.5, 2016; Guy Lougher, Sammy Kalmanowicz, “EU Competition Law in the Sharing Economy”,Journal of European Competition Law & Practice Vol.7, Iss.2, 2016; Daniel L. Rubinfeld, Michal S. Gal, “Access Barriers to Big Data”, Arizona Law Review, Vol.59, 2017; Francisco Costa-Cabral, Orla Lynskey, “Family ties: The intersection between data protection and competition in EU law”, Common Market Law Review, Vol.54, Iss.1, 2017; Konstantina Bania, “The role of consumer data in the enforcement of EU competition law”, European Competition Journal, Vol.14, Iss.1, 2018; Ioannis Kokkoris, Tommaso M. Valletti, “Innovation Considerations in Horizontal Merger Control”, Journal of Competition Law and Economics, Vol.16, Iss.2, 2020.

(11) See Greg Sivinski, Alex Okuliar, Lars Kjolbye, “Is big data a big deal? A competition law approach to big data”, European, Vol.13, No.2-3, 2017, p.208; Xavier Boutin, Georg Clemens, “Defining ‘Big Data’ in Antitrust”, Competition Policy International: Antitrust Chronicle, Vol.1, No.2, 2017, p.24.另可参见王健、吴宗泽:《论数据作为反垄断法中的必要设施》,载《法治研究》2021年第2期;殷继国:《大数据市场反垄断规制的理论逻辑与基本路径》,载《政治与法律》2019年第10期。

(12) 数据经纪商是从事消费者个人数据收集并将之转售或分享给其他企业的组织和个人,它是数据交易服务的主要提供者。数据经纪商利用爬虫等技术手段,通过政府公开信息、社交网络以及第三方网站等多个渠道收集消费者个人数据。知名数据经纪商主要包括:Acxiom、Datalogix以及Epsilon等。

(13) See Competitive Impact Statement, U.S. v. Google Inc. and ITA Software, Inc., Case No. 1:11-cv-688(D.D.C., 8 April, 2011).

(14) See PeopleBrowsr, Inc. v. Twitter, Inc., Case No.C-12-6120 EMC.

(15) See Daniel L. Rubinfeld, Michal S. Gal, “Access Barriers to Big Data”, Arizona Law Review, Vol.59, 2017, P.339.另可参见詹馥静:《大数据领域滥用市场支配地位的反垄断规制——基于路径检视的逻辑展开》,载《上海财经大学学报》2020年第4期。

(16) See Ariel Ezrachi, Maurice E. Stucke, “Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy”, Harvard University Press, pp.120-128.

(17) See Daniel L. Rubinfeld, Michal S. Gal, “Access Barriers to Big Data”, Arizona Law Review, Vol.59, 2017, p.339.

(18) See Inge Graef, “Market Definition and Market Power in Data: The Case of Online Platforms”, World Competition: Law and Economics Review, Vol.38, No.4, 2015, p.473.

(19) See Nils-Peter Schepp, Achim Wambach, “On Big Data and Its Relevance for Market Power Assessment”, Journal of European Competition Law & Practice, Vol.7, Iss.2, 2016, p.120.

(20) See Autorité de la concurrence française and Bundesbehörde der bundeskartellbehörde, “Competition Law and Data,” May 10, 2016, available at http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/reportcompetitionlawanddatafinal.pdf.

(21) 芝加哥学派主张,在位者因规模经济、资本需求以及产品差异化等享有的竞争优势并不构成进入壁垒,而只有将竞争者完全排斥、封堵在相关市场的大门之外才是真正的壁垒。See Jörg Hoffmann, Germán Oscar Johannsen, “EU-Merger Control & Big Data On Data-specific Theories of Harm and Remedies”, May 31, 2019, available at https://ssrn.com/abstract=3364792。

(22) See Jörg Hoffmann, Germán Oscar Johannsen, “EU-Merger Control & Big Data On Data-specific Theories of Harm and Remedies”, May 31, 2019, available at https://ssrn.com/abstract=3364792.

(23) See Steven Salop, “The Raising Rival’s Cost Foreclosure Paradigm, Conditional Pricing Practices, and the Flawed Incremental Price-Cost Test”, Antitrust Law Journal, Vol.81, 2017, p.371.

(24) See Inge Graef, “Mandating Portability and Interoperability in Online Networks: Regulatory and Competition Law Issues in the European Union”, Telecommunications Policy, Vol.39, Iss.6, 2015, p.502.; Inge Graef, “Market Definition and Market Power in Data: The Case of Online Platforms”, World Competition: Law and Economics Review, Vol.38, No.4, 2015, p.473; Inge Graef, Jeroen Verschakelen, Peggy Valcke, “Putting the Right to Data Portability into a Competition Law Perspective”, Law: The Journal of the Higher School of Economics, Annual Review 2013, pp.53-63, available at https://ssrn.com/abstract=2416537.; Nils-Peter Schepp, Achim Wambach, “On Big Data and Its Relevance for Market Power Assessment”, Journal of European Competition Law & Practice, Vol.7, Iss.2, 2016, p.120.

(25) 如GDPR就规定:“数据控制者收集和处理的个人数据之于其处理目的,应当准确、相关和必要”;我国《数据安全法》第32条、《个人信息保护法》第6条也都明文规定,数据收集活动应当受到目的约束,收集应限于实现目的的最小范围。

(26) See Samson Yoseph Esayas, “Privacy as a Non-Price Competition Parameter: Theories of Harm in Mergers”, University of Oslo Faculty of Law Research Paper No.2018-26, available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3232701.

(27) OECD, “Quality considerations in digital zero-price markets”, 2018, available at https://one.oecd.org/document/DAF/COMP(2018)14/en/pdf.

(28) Samson Yoseph Esayas, “Privacy as a Non-Price Competition Parameter: Theories of Harm in Mergers”, University of Oslo Faculty of Law Research Paper No.2018-26, available at https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3232701.

(29) See Article 29 Data Protection Working Party, “Guidelines on the right to data portability”, available at https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=611233.

(30) 参见 王晓晔:《数字经济反垄断监管的几点思考》,载《法律科学》2021年第4期;王磊:《个人数据商业化利用的利益冲突及其解决》,载《法律科学》2021年第5期;陈兵:《大数据的竞争法属性及规制意义》,载《法学》2018年第8期。

(31) 参见《支付宝隐私权政策》,https://render.alipay.com/p/c/k2cx0tg8,最后访问时间:2021年6月8日。

(32) See Guidance on the Commission’s Enforcement Priorities in Applying Article 82 of the EC Treaty to Abusive Exclusionary Conduct by Dominant Undertakings (2009/C 45/02), OJ [2009] C 45/7, para.5.

(33) See Robert H. Lande, “Proving the Obvious: The Antitrust Laws were Passed to Protect Consumers”, Hasting Law Journal, Vol.50, Iss.4, 1999, p.962.

(34) See Speech of Commissioner Vestager, “Competition in Changing Times”, February 16, 2018, available at https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements /competition-changing-times-0_en.

(35) 在“Microsoft收购LinkedIn”案中,欧委会就注意到,交易完成后,Microsoft有可能采取排他性策略,阻碍竞争对手提供产品。See Microsoft/LinkedIn, Case M.8124, Commission decision of December 6, 2016.

(36) 参见“唐山市人人信息服务有限公司诉北京百度公司”案,北京市第一中级人民法院〔2009〕一中民初字第845号民事判决书;also see Trade Comet.com LLC v. Google Inc., Case No. 09–CIV-1400 (S.D.N.Y. complaint filed Feb. 17, 2009).

(37) 参见[美]莫里斯•E.斯图克、艾伦•P.格鲁内斯:《大数据与竞争政策》,兰磊译,法律出版社2019年版,第44–45页。

(38) See Non-price Effects of Mergers - Note by the European Union, June 6, 2018, available at http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DAF/COMP/WD(2018)14&docLanguage=En.

(39) See Microsoft/LinkedIn, Case M.8124, Commission decision of December 6, 2016.

(40) See Competitive Impact Statement, U.S. v. Google Inc. and ITA Software, Inc., Case No. 1:11-cv-688(D.D.C., 8 April, 2011).

(41) 参见曹夏天、漆彤:《制度型开放视阈下<外商投资法>的革新与实施》,《贵州师范大学学报》(社会科学版)2021年第5期;金美蓉:《论经营者集中救济措施中的知识产权许可》,《中外法学》2017年第1期。

(42) 在反垄断法的语境下,“搅局者”通常是指行业中那些勇于创新并提供差异性的产品,能够对在位者形成有力竞争威胁的初创企业。比如,与在位者不同,DuckDuckGo和WhatsApp均向用户提供优越的隐私和数据保护。在搜索引擎服务市场和社交网络市场上,两者被视为“搅局者”(Maverick)。See Orla Lynskey, “Grappling with ‘Data Power’: Normative Nudges from Data Protection and Privacy”, Theoretical Inquiries in Law

(43) 参见仲春:《创新与反垄断:互联网企业滥用行为之法律规制研究》,法律出版社2016年版,第259页。

(44) Zeynep Ayata, “Does Big Innovation Lead to Big Change: European Union Competition Law Put to the Test through Big Data”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Vol.34, Iss.4, 2018, p.203.

(45) 参见丁茂中:《论我国经营者集中控制制度的立法完善》,载《法商研究》2020年第2期。

(46) See U.S. v. Bazaarvoice, Inc., Case No. 13-cv-00133-WHO, 2014 WL 203966, (N.D. Cal., 8 January 2014).; also see Microsoft/LinkedIn, Case M.8124, Commission decision of December 6, 2016.

(47) See U.S. Department of Justice, “ Statement of the Department of Justice Antitrust Division on Its Decision to Close Its Investigation of the Internet Search and Paid Search Advertising Agreement Between Microsoft Corporation and Yahoo! Inc. ”, February 2010, available at http://www.justice.gov/atr/public/press_releases/2010/255377.pdf.

(48) See ICN Merger Working Group, “Merger Remedies Guide”, 2016, available at https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2018/05/MWG_RemediesGuide.pdf.

(49) See Eleanor M. Fox, “What is Harm to Competition? Exclusionary Practices and Anticompetitive Effect”, Antitrust Law Journal, Vol.70, No.2, 2002, p.371.另可参见孙晋:《数字平台的反垄断监管》,载《中国社会科学》2021年第5期;杨明:《数据驱动竞争规制的基本认知与方法论》,载《上海交通大学学报》(哲学社会科学版)2021年第5期。

(50) See Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council Regulation on the control of concentrations between undertakings(2004/C 31/03).

(51) See Hans Zenger, Mike Walker, “Theories of Harm in European Competition Law: A Progress Report”, February 22, 2012, available at https://papers.ssrn.com/abstract=2009296.

(52) 参见[美]赫伯特•霍温坎普:《联邦反托拉斯政策》,许光耀等译,法律出版社2009年版,第556页。

(53) See Lina M. Khan, “Amazon's Antitrust Paradox”, The Yale Law Journal, Vol.126, Iss.3, 2017, p.740.; 波斯纳也指出,芝加哥学派的核心立场在于,“看待反垄断问题,最合适的工具是价格理论”。See Richard A. Posner, “The Chicago School of Antitrust Analysis”, University of Pennsylvania Law Review, Vol.127, Iss.4, 1979, p.932。

(54) See Lina M. Khan, “Amazon's Antitrust Paradox”, The Yale Law Journal, Vol.126, Iss.3, 2017, p.740.

(55) 参见焦海涛:《个人信息的反垄断法保护:从附属保护到独立保护》,载《法学》2021年第4期;丁晓东:《论数据垄断:大数据视野下反垄断的法理思考》,载《东方法学》2021年第3期。

(56) 参见[美]莫里斯•E.斯图克、艾伦•P.格鲁内斯:《大数据与竞争政策》,兰磊译,法律出版社2019年版,第304-305页。

(57) 详见《反垄断法》第28条。

(58) 参见《指南》第21条、《经营者集中审查暂行规定》第33条。

(59)(60) 参见美国律师协会反垄断分会编:《美国并购审查程序暨实务指南》,李之彦、王涛译,北京大学出版社2011年版,第474页。

(61) 参见王先林:《平台经济领域垄断和反垄断问题的法律思考》,载《浙江工商大学学报》2021年第4期;杨东:《论反垄断法的重构:应对数字经济的挑战》,载《中国法学》2020年第3期。

(62) See ICN Merger Working Group, “Merger Remedies Guide”, 2016, available at https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2018/05/MWG_RemediesGuide.pdf.

(63) Case T-102/96. Cencor v. Commission [1999] E.C.R.II-753.

(64) 参见叶军:《经营者集中反垄断控制限制性条件的比较分析和选择适用》;载《中外法学》2019年第4期;韩伟:《企业合并反垄断审查中的行为救济》,载《东方法学》2013年第5期。

(65) See Jacques Crémer, Yves-Alexandre de Montjoye, Heike Schweitzer, “Competition Policy for the Digital Era”, available at https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf.

(66) See Article 16(2) of Digital Markets Act.

(67) 详见《指南》第21条、《经营者集中审查暂行规定》第33条。

(68) See Microsoft/LinkedIn, Case M.8124, Commission decision of December 6, 2016.

(69) See Google/Fitbit, Case M.9660, Commission decision of November 4, 2020.

(70) See Final Judgment, Google Inc., Case No.1:11-cv-00688(D.D.C. Oct. 5, 2011).

(71) 参见刘武朝:《经营者集中附加限制性条件制度研究:类型、选择及实施》,中国法制出版社2014年版,第55页。

(72) Japan Fair Trade Commission Competition Policy Research Center, “Report of Study Group on Data and Competition Policy”, June 6, 2017, available at https://www.jftc.go.jp/en/pressreleases/yearly-2017/June/170606_files/170606-4.pdf.

(73) Google/Fitbit, Case M.9660, Commission decision of November 4, 2020.

(74) See Final Judgment, Google Inc., Case No.1:11-cv-00688(D.D.C. Oct. 5, 2011).

(75) 例如,2015年8月,阿里巴巴斥资283.43亿人民币入股苏宁云商,成为苏宁云商的第二大股东。与此同时,苏宁云商以140亿人民币认购不超过2780万股的阿里巴巴新发行股份,两者交叉持股。参见王荣:《阿里巴巴283亿元投资苏宁》,载《中国证券报》2015年8月11日第A06版。

(76) See ICN Merger Working Group, “Merger Remedies Guide”, 2016, available at https://www.internationalcompetitionnetwork.org/wp-content/uploads/2018/05/MWG_RemediesGuide.pdf.

(77) Google/Fitbit, Case M.9660, Commission decision of November 4, 2020.

(78) U.S. Department of Justice, “Merger Remedies Manual”, September 2020, available at https://www.justice.gov/atr/page/file/1312416/download.

(79) 《经营者集中审查暂行规定》规定了监督受托人应当履行的法定职责,详见该《规定》第44条。

(80) See Google/Fitbit, Case M.9660, Commission decision of November 4, 2020.