2023第45卷第4期

2.兰州大学 管理学院, 甘肃 兰州 730000;

3.暨南大学 管理学院, 广东 广州 510632

2.School of Management, Lanzhou University, Lanzhou 730000, China;

3.School of Management, Jinan University, Guangzhou 510632, China

励志故事(inspirational story)指具有励志主题的故事,能够传达出即使面临艰难困阻仍积极进取的精神品质(陈香等,2019)。励志故事与迎难而上的大无畏精神以及知困行勉的道德品质相吻合,容易获得人们的共情接纳(Paharia等,2011;贺亚玲,2015)。企业在营销实践中也广泛运用励志故事来塑造和传播品牌形象。例如,红牛推出一系列以“勇于超越,永不服输”为主题的极限运动励志创作故事;华为发布“痛并快乐着”的芭蕾舞脚广告等。这是因为,励志故事对人们有一种内在精神的感召力,能够让人们感受到积极力量,带来相对稳定的正面影响(Park等,2013)。因此,讲好励志故事既对营销实践非常重要,也有助于传递正能量的社会价值观,具有重要的社会现实意义。

励志故事具有激励和振奋人心的特征,会让人们感到自己有能力去实现一个更好的未来或目标(Milyavskaya等,2012),故而通常与“正能量”“积极向上”等正面情感以及积极的行为促进效应联系在一起(Lockwood和Kunda,1997;McGinnis和Gentry,2009;Paharia等,2011;Liang等,2016)。然而,励志故事激励人心的内容并不相同:英雄/榜样人物(如伟大领袖、体育巨星等)取得的卓越成就让人备受激励(Lockwood和Kunda,1997;Thrash和Elliot,2004),平凡人物在逆境中永不放弃的斗争过程也会令人鼓舞(贺亚玲,2015;袁会和蔡骐,2021),这意味着存在像过程激励、结果激励等不同类型的励志故事。但现有研究对励志故事的内容维度关注并不充分,尚无法得知不同类型的励志故事是否会产生同样的激励效果。而且,现有励志及励志故事的影响效应研究并未区分产品类型的差异,对励志故事如何影响功能vs.享乐产品偏好尚无明确探讨。此外,以往研究着重关注励志故事的情感影响路径(McGinnis和Gentry,2009;Chang,2020;陈香等,2019),而对认知心理加工影响路径关注不足。本文拟从心理模拟理论视角出发弥补上述不足,论证并检验励志故事对功能vs.享乐产品偏好的差异性影响及其机制。

在不同类型的励志故事当中,过程励志故事在实践中更普遍,而且相比结果励志故事,过程励志故事更加激动人心。因为过程励志故事更符合大众的自我身份认同,兼具传奇色彩和戏剧性,更容易引发受众的共鸣,具有广泛的受众基础(袁会和蔡骐,2021)。因此,本文着重关注强调过程(如劣势者逆袭)的励志故事。本文研究认为,消费者在被这类励志故事激励时,会偏好功能品胜于享乐品。这是因为,阅读过程励志故事会增加消费者的沉浸体验,使得他们在内心自发地进行过程心理模拟(想象故事主人公逆袭的过程)(Pham和Taylor,1999;Escalas和Luce,2004),并与自我联系对比,这会强化其自我提升动机(Sedikides,1999),最终促使他们更加偏爱功能品。因为相比享乐品,功能品的实用和工具性价值突出(Dhar和Wertenbroch,2000),与问题解决和目标实现更为相关(Voss等,2003;Chen等,2017)。通过变换研究样本、自变量启动方式、因变量观测方式等,本文的五项实验研究证实了上述观点。

本文具有重要的理论价值和管理实践启示。在理论层面,本文对励志故事的内容维度进行区分,并且与功能vs.享乐产品偏好关联起来,推进了励志故事影响效应理论研究和产品类型偏好前因变量探究。同时,本文对过程励志故事影响功能品偏好的机制探讨,能够为励志故事如何影响消费者产品偏好提供新的解释视角,并且丰富了已有的心理模拟理论相关研究。在实践层面,本文可为企业精准运用励志叙事营销提升品牌竞争力提供策略指引,亦可为公众社会价值观塑造提供参照性启示。

二、文献回顾及研究假设(一)励志及励志故事研究回顾

中文“励志”一词最早可追溯到汉朝班固所著《白虎通·谏诤》一文中的“励志忘生,为君不避丧生”。在现代汉语词典中,励是磨练、振奋之意,志是指志向、意志。“励志”意为奋志,集中心智致力于某种事业,包含一种坚韧不屈、积极向上的精神(袁会和蔡骐,2021)。励志对应的英文学术概念inspiration,源于拉丁语“inspirare”,有“吸入”“充满”和“燃烧”等含义(Hart,1998)。Thrash和Elliot(2003,2004)将励志定义为“一种激励和指导个体行为的动机状态”,认为其具有三个核心成分,分别是唤起、超越和动机。其中,“唤起”成分强调被某刺激物(一般是人们内心认同的想法)所唤醒的激发状态。“超越”成分强调刺激物可以让人们有能力去感知到在特定情况下可能出现更好的结果,并引导人们去实现这些目标和可能性。“动机”成分则强调对刺激物的反应倾向,以及想通过实施某种行为来表达或实现被激发的目标(Thrash和Elliot,2003)。

目前的励志相关营销研究主要集中在两个角度:其一是品牌传记。励志营销在品牌传记的应用上主要体现为劣势者效应(underdog effect),品牌或其创始人作为故事主体,通过“示弱”讲述品牌创业的发展历程,构建品牌的励志传奇(McGinnis和Gentry,2009;Paharia等,2011;杨晨等,2013)。其二是消费者叙事。该角度以消费者为故事主体讲述发生在他们身上的励志事件(Liang等,2016;陈香等,2019;Chang,2020;Das等,2022)。相比品牌叙事,消费者叙事缩短了品牌与消费者之间的心理距离,故而往往更容易引发消费者的情感共鸣(Gosline等,2017;徐岚等,2020)。而相比普通故事,励志故事更能激发消费者对品牌的积极态度(Chang,2020)。

励志故事如何激发和构建?早期研究发现,卓越的英雄/榜样人物(如篮球巨星乔丹)所具有的非同寻常的能力能对普通人产生激励(Lockwood和Kunda,1997)。后续研究发现,缺乏资源但依然用激情和决心接受挑战的劣势者品牌(McGinnis和Gentry,2009),或是身处劣势但依然自强不息的个体,更能够让人们感受到励志(Paharia等,2011)。又如,与单纯可怜的孩子相比,可怜但努力的孩子更能够让消费者感受到其坚强的力量,让人觉得其更加励志(Liang等,2016)。上述研究主要根据故事主体的外部资源(优势vs.劣势)和故事主体的激情与决心(高vs.低)双向四维度对励志叙事进行构建(Paharia等,2011;杨晨等,2013)。而国内传播领域研究发现,励志叙事话语可以从叙事主体(草根vs.精英)、过程(逆vs.顺)和结果(袭vs.非袭)三组二元对立进行构建(袁会和蔡骐,2021),因此,草根(vs.精英)逆袭的叙事话语更容易激发励志感受。综合上述研究,为确保研究主题的清晰性,本文研究的励志故事构建将着重聚焦于“劣势主体逆袭成功”这类过程励志叙事结构。

那么,励志故事会带来什么样的影响呢?励志含有较多的激励和振奋人心的特征,会让人感到自己有能力去实现一个更好的未来或目标(Milyavskaya等,2012),往往带来积极正面的影响效应。例如,与普通故事相比,励志故事塑造的励志人物榜样通常能够更深刻地打动目标受众(贺亚玲,2015)。因为励志故事通常包含“痛并快乐”等混合情感体验,相比单一体验的普通故事更易引发消费者的自我情感唤醒,使其产生意义感,继而影响其品牌态度(神铭钰等,2021)。又如,励志故事主题的品牌形象宣传片能够让消费者感知到更多的生命意义,进而加强其与品牌的情感联结(Chang,2020)。例如,耐克曾推出“Dream Crazy”系列视频广告讲述运动员如何直面各种人生挑战并终获成功的励志故事,唤起消费者对实现梦想的渴望,进一步强化其对耐克的品牌好感。此外,相比健全人设,残疾人设的励志品牌故事能够通过叙事传输机制激发人们的自我效能,进而提升品牌好感(陈香等,2019)。

从现有研究来看,励志故事的影响机制主要集中于叙事传输理论和情感体验视角。叙事传输理论认为人们可以通过阅读沉浸在故事想象情景中并产生一种专注的心理状态,也称叙事传输状态(Green和Brock,2000)。这种专注状态使读者融入故事所描述的情景中,产生内在愉悦感,进而增强个体的正向认知和积极情感(Green和Brock,2004;李爱梅等,2017)。情感体验视角则重视个体在励志故事阅读过程中所产生的各种复合情感体验,如共情(McGinnis和Gentry,2009)、感激(Trash等,2010)、生命意义感(Chang,2020;神铭钰等,2021)等,并通过这些情感体验机制解释励志故事对个体行为与态度的影响效应。不难看出,上述两个理论视角均注重情感体验,且采用单一维度的测量指标,一般只有高低程度的差异,对于本文关注的过程励志故事对不同产品类型(功能vs.享乐)偏好的影响效应,则较难给出有说服力的解释。这是因为:其一,本文强调了励志故事叙事结构中过程与结果的内容维度区分,对比的是过程励志程度的高低,与已有研究存在差异。其二,功能品偏好与享乐品偏好的驱动机制存在差异,如享乐品通常提供即时的满足感,而功能品通常提供持续的工具价值(Dhar和Wertenbroch,2000;Chen等,2017)。其三,励志故事阅读过程除激发情感体验外,还会激发认知体验。因为个体沉浸在故事情节中时会产生自我参照式的心理想象,通过假想未来或重设过去等进行认知构建:“要是当时我也能这样做的话,我会如何……” (Escalas,2004)。这种对假想情景的认知构建被称为心理模拟(Taylor和Schneider,1989;Escalas,2004)。根据心理想象关注内容的差异,心理模拟可以分为过程模拟和结果模拟(Pham和Taylor,1999;Escalas和Luce,2004)。基于上述原因,本文拟从心理模拟视角解读过程励志故事对功能品vs.享乐品偏好的影响机制。

过程模拟和结果模拟可能驱使消费者选择不同类型的产品。研究发现,过程模拟聚焦于解决问题的具体步骤,故而有利于引导人们设计行动方案实现目标;而结果模拟聚焦于实现目标的理想结果,故而更有利于引导人们关注最终的收益(Castaño等,2008;Cian等,2020)。对于不同产品类型而言,功能品往往与解决问题和目标实现相关,故而消费者更加关注的是其具体的使用过程和步骤(Chen等,2017;Kivetz和Zheng,2017)。相反,消费者更期待从享乐品中获得乐趣、愉悦和兴奋,故而会更加关注使用这类产品的好处和结果(Zhao等,2011;Dhar和Wertenbroch,2000)。基于此,本文猜想:阅读强调过程的励志故事会增强个体对目标实现过程的心理模拟想象,促使其更加偏爱功能品;而阅读强调结果的励志故事会增强个体对故事结果的心理模拟想象,促使其更加偏爱享乐品。由于本文聚焦于强调过程(如劣势者逆袭)的励志故事,因此本文认为,过程励志故事将通过激发个体的过程心理模拟,增强其自我提升动机,进而促使其偏爱功能品胜于享乐品。下面将对这一假设进行具体的逻辑推导。

(二)过程励志故事影响功能vs.享乐产品偏好:心理模拟理论视角

心理模拟指的是对事物的模拟心理表征或心理想象(Taylor和Schneider,1989)。已有研究表明,存在两种不同类型的心理模拟:过程模拟和结果模拟(Pham和Taylor,1999;Escalas和Luce,2004)。其中,过程模拟侧重于想象或模拟达到目标的具体步骤和过程,而结果模拟侧重于想象或模拟达到目标的最终理想结果(Pham和Taylor,1999)。在过程模拟条件下,研究者要求被试想象使用产品的过程,并且重点想象如何将产品纳入日常行为当中;而在结果模拟条件下,被试则被要求去想象使用产品为他们带来的最终收益(Escalas和Luce,2004)。相比结果模拟,过程模拟聚焦于解决问题的具体步骤,故而有利于引导人们设计行动方案实现目标(Castaño等,2008;Cian等,2020)。本文认为,过程励志故事会通过影响个体的过程心理模拟,增强个体的自我提升动机,最终促使其更加偏爱功能品。

为何过程励志故事会促进过程模拟呢?这是因为过程励志故事增加了个体的情景沉浸体验。研究指出,相比优势者成功故事,劣势者逆袭的励志故事更容易引发个体的情感共鸣和身份认同(McGinnis和Gentry,2009;Paharia等,2011),使其不由自主沉浸其中,自发将自己带入叙事角色,想象自己或许也能够有类似的经历(Escalas,2004;李爱梅等,2017)。这种沉浸体验拉近了个体与榜样人物间的心理距离,并让个体相信自己也具备实现同样目标的可能性(Lockwood和Kunda,1997;ÜLküMen和Thomas,2013;Figgins等,2016)。根据解释水平理论,当心理距离较近时,个体更容易关注具体的行动步骤(如何做),而当心理距离较远时,个体则更容易聚焦于最终收益(原因和结果)(Trope和Liberman,2003)。励志故事拉近了个体与故事主人公的心理距离,提高了个人相关性(ÜLküMen和Thomas,2013),因此更容易激发个体的过程心理模拟,促使个体对自己实现榜样所取得的同样目标的过程进行心理模拟和想象(McGinnis和Gentry,2009;Paharia等,2011),并且为自己实现这一理想目标做准备(Milyavskaya等,2012)。比如,进行过程心理模拟时,个体会产生这样的想法:“要是我能够像故事主人公那样努力,也许我也可以取得那样的成就”(Figgins等,2016)。

本文进一步认为,由过程励志故事所引发的过程模拟会强化个体的自我提升动机。自我提升动机指的是个体主动寻求个人成长以实现更好发展的动机(Sedikides,1999;丁瑛和钟嘉琦,2020)。自我提升动机促使个体积极地争取完善和提升自我,有助于个体发掘自我潜力、实现自我价值(Armenta等,2017)。如上所述,阅读过程励志故事会激发个体对故事主体战胜困难挫折所经过程的心理想象。这种过程相关的模拟想象一方面为个体提供了未来的理想目标预期和憧憬:“希望自己也能成为类似的人”;另一方面也会促使他们反思当前有哪些因素会阻碍理想目标的实现:“要成为这样的人平时需要采取什么样的行动”(Oettingen等,2005)。相比仅对未来理想目标的结果进行心理模拟,或是仅停留在对过往和当下的现状反思,这种对未来与现状的过程对比心理想象,将现实与未来联系起来,使得未来理想目标变得具体可行,故而会激励个体设置自我完善和提升目标(Oettingen等,2005)。因此,参照励志榜样人物进行过程模拟想象,会激发个体进行向上社会比较(Lockwood和Kunda,1997;Sanna,2000)和提高自我标准(Oettingen等,2005),使个体产生想要使自己变得更好的动机和欲望,也即激发个体的自我提升动机。

个体自我提升动机的增强,将促使个体在面临产品选择时偏好“能满足实用或必要性动机的工具性产品”,也即偏好功能品。这是因为,相比享乐品,功能品往往被视为与问题解决和目标实现高度相关(Chen等,2017;Kivetz和Zheng,2017),消费功能品更加让人感觉到安全和自信(Chitturi等,2008)。正如相关研究所发现的,当消费者被要求用形容词来描述功能品和享乐品时,他们倾向于把功能品描述为解决问题的产品(Voss等,2003)。比如,螺丝刀是用来固定螺丝的。人们在控制感缺失的情景下,也更倾向于通过功能品消费来提升解决问题的可能性,进而提高对环境的掌控感与赋权感(Chen等,2017)。而自我提升动机往往聚焦于问题的解决,只有消除各种现实障碍,解决各种现实问题,才能将现实自我提升到理想自我(Sanna,2000)。因此,当自我提升动机增强时,个体更希望从产品消费中获得有利于其理想自我实现的潜在价值,来帮助问题的解决。功能品(vs.享乐品)由于实用和工具性价值突出(Dhar和Wertenbroch,2000),故而会被认为更加有助于潜在问题的解决(Voss等,2003;Chen等,2017),更符合个体实现理想自我的动机需要。因此,自我提升动机的增强将促使个体更加偏爱功能品。

基于上述推理,本文提出如下假设:

H1:相比非过程励志故事,过程励志故事会促使消费者偏爱功能品胜于享乐品。

H2:过程模拟和自我提升动机在上述效应中发挥序列中介作用:相比非过程励志故事,过程励志故事会激发个体的过程模拟,使其自我提升动机增强,最终促使其偏爱功能品。

(三)认知负荷的边界作用

如果过程模拟是过程励志故事影响消费者产品类型偏好的先发因素,那么阻断过程模拟,这一影响就会消失。遵循这一思考逻辑,本文认为,认知负荷便是可能阻断过程模拟的边界因素。具体而言,认知负荷水平指处理信息所需要的心智能量水平(Sweller,1988)。研究者常常通过让被试记忆无意义音节或一长串数字来启动认知负荷(Shen等,2016;Cian等,2020)。在高认知负荷下,个体的认知资源会被占用,个体的心理想象能力就会削弱甚至消失(Shen等,2016;Cian等,2020;Jiang等,2016)。根据上文的论述,当阅读过程励志故事并感受到激励时,个体会沉浸在故事情节当中,并且自发地进行过程心理模拟。这种心理模拟和想象需要耗费大量的精力和注意力来启动和维持(Cian等,2020;Jiang等,2016)。然而,个体处理当前任务的认知资源是有限的(Sweller,1988),当人们的认知资源被占用到记录无意义音节等任务上时,他们就没有足够的认知资源来进行心理模拟。因此,在高认知负荷下,过程励志故事组被试和非过程励志故事组被试对功能品和享乐品的选择偏好会变得相似。但在低认知负荷下,由于认知资源未被占用,过程励志故事组被试会自发进行过程模拟,使得自我提升动机增强,进而在选择产品时更加偏爱功能品。

综上所述,本文提出如下假设:

H3:个体所处的认知负荷水平会调节励志故事对产品类型偏好的影响。在低认知负荷条件下,过程励志故事会促使消费者偏好功能品;而在高认知负荷条件下,过程励志故事不会影响消费者的产品类型偏好。

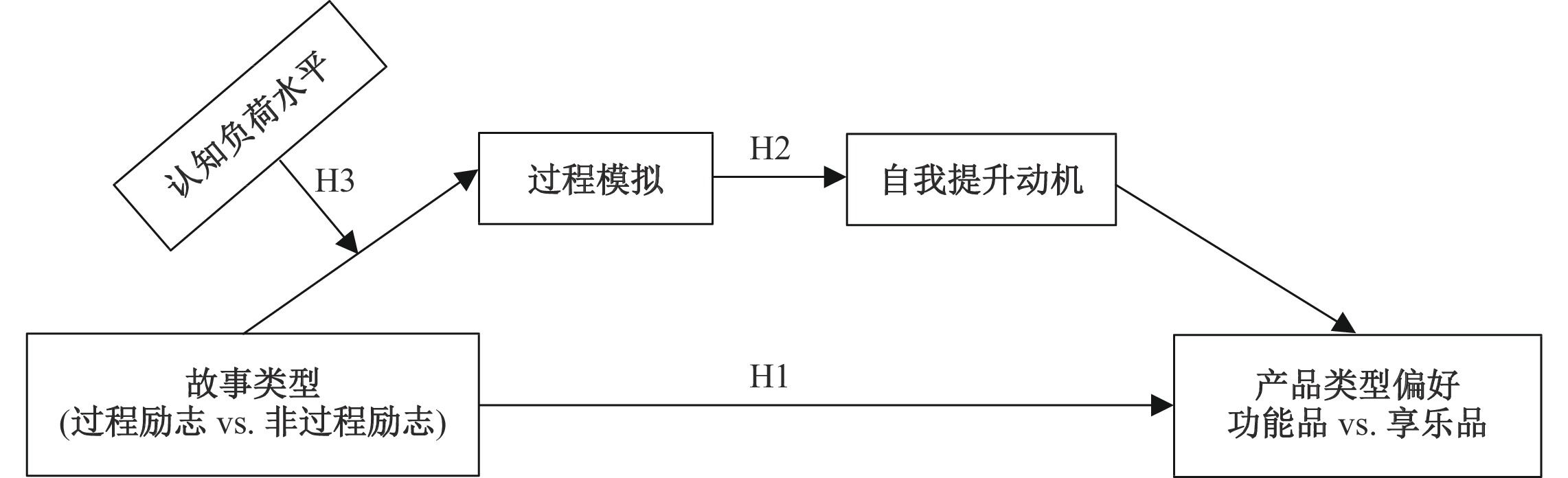

本文的理论模型如图1所示。本文设计了五项实验来对上述假设进行检验。首先,实验1—2旨在检验H1。实验1是在校园开展的真实现场实验,在消费者阅读励志故事后记录其实验礼品选择(功能品vs.享乐品),初步探讨过程励志故事对产品类型偏好的影响。实验2在更为严谨的实验室环境下操纵同一产品的功能特征和享乐特征,并增加基线产品作为控制组,以进一步明确过程励志故事对产品类型偏好的影响方向。接着,实验3—4更换操纵情景和因变量,对中介机制进行检验。其中,实验3以跨品类的产品选择为因变量,检验过程励志故事是否能够驱使个体偏爱功能品,同时检验过程模拟与自我提升的序列中介作用是否成立(H2)。实验4则采用外观和功能优势不同的两款产品,在营销情景中再次检验过程励志故事对产品类型偏好的影响及其机制(H2)。最后,实验5引入认知负荷水平,检验实验1—4的研究发现是否仅在低认知负荷水平下成立(H3)。

|

| 图 1 理论模型 |

实验1旨在通过校园现场实验的方式检验过程励志故事是否会影响不同类型礼品的选择行为,以初步验证H1。

(一)礼品前测

为尽量控制无关变量的干扰,本文希望选择品类相同,消费者偏好接近,价格接近,仅在产品属性诉求表达上存在差异的两组真实产品作为功能品和享乐品的礼品材料。经内部研讨和学生访谈,初定以德芙和士力架作为品牌代表。这是因为,德芙主张“纵享丝滑”,强调产品口感如丝绸般顺滑,给观众带来愉悦的享受,故而更偏向于享乐品;而士力架则以“横扫饥饿”作为主要诉求卖点,强调自己的产品能够给消费者带来即时的能量补充,因而更偏向于功能品。接着,本文招募46名在校大学生(男16人,女30人,平均年龄21.04岁,SD=0.92)对德芙与士力架进行前测。结果发现,这两个品牌在学生群体中的熟悉度类似(M德芙=6.24,SD=1.02 vs. M士力架=6.13,SD=1.08;t=0.93,p>0.1),但产品属性评价存在显著差异:士力架的功能性评价显著高于享乐性评价(M功能=4.91,SD=0.97 vs. M享乐=4.45,SD=1.48;t=2.54,p=0.015);而德芙的享乐性评价显著高于功能性评价(M享乐=5.03,SD=1.29 vs. M功能=4.07,SD=1.28;t=7.17,p<0.001)。可见,这两个品牌符合礼品选择要求,故而选择德芙(15g/包)和士力架(20g/包)作为实验礼品。

(二)实验设计

采用故事类型(过程励志vs.非过程励志)单因素被试间设计,因变量为真实的礼品选择(德芙vs.士力架)。本研究在大学校园内进行,随机拦截邀请大学生参与实验,共有104名被试同时参与研究。其中男44人,女60人,平均年龄20.03岁(SD=3.18)。随机分配到励志故事组和普通故事组的被试各52名。

(三)实验流程

实验1在国内一所高校教学楼架空层实施。实验人员挑选了一处相对安静的位置摆放桌椅,作为简易临时实验区域。临时区域内相隔约两米设置两张桌子,一张标明“实验区域”,另一张标明“礼品区域”。为避免被试的行为选择受到他人影响,所有被试均由实验助理一对一接待。实验助理站在主要的学生通道处拦截路过的大学生,邀请他们参与实验并把他们带到临时实验区域。在“实验区域”,被试得知他们将完成一份约五分钟的线上问卷任务,完成后将收到一份礼品作为感谢。在过程励志故事条件下,被试阅读了一段虚拟人物故事,该故事改编自Critcher和Lee(2018)的研究,描述一位出身贫困的男孩战胜病痛困境取得学业成功。在非过程励志故事条件下,被试阅读了一段描述MTBI量表使用方法的文字材料,作为无关对照组条件。接着,被试回答了励志的操纵检验题项:“此刻我体验到了激励”“刚才看到的材料激励了我”“我被激励去做一些事情”“因为受到激励,我现在感觉想做些事情”(1=完全不同意,7=非常同意;ɑ=0.89)。题项取自Thrash和Elliot(2003)的研究。之后,被试被指引至“礼品区域”,并被告知可在两种礼品(15g/包的德芙巧克力和20g/包的士力架)中挑选一种作为自己填写问卷的报酬。实验助理记录被试的礼品选择,并将其作为因变量数据。最后,被试填写了人口统计学信息。

(四)实验结果

1.操纵检验

独立样本t检验表明,相比非过程励志故事,过程励志故事让被试感受到了显著更高水平的激励(M过程励志=4.55,SD=1.20 vs. M非过程励志=3.95,SD=1.28;t=2.464,p<0.05)。说明故事类型启动成功。

2.主效应分析

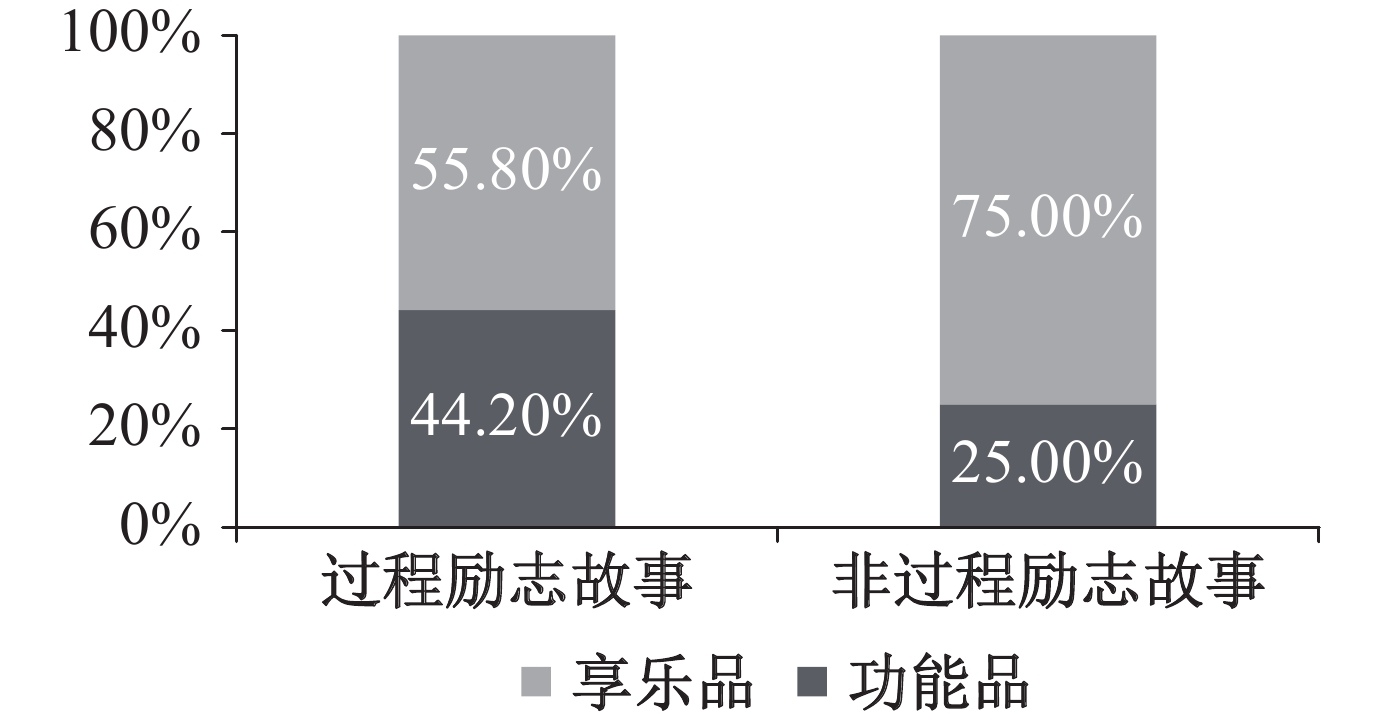

将被试选择功能型礼品(士力架)的选择人数作为因变量,以故事类型(励志vs.普通)作为自变量分别进行皮尔逊卡方分析。结果显示,相比非过程励志故事,过程励志故事显著提升了被试选择功能型礼品的比例 (士力架选择比例:44.2% vs. 25.0%;χ2=4.248,p=0.039),参见图2。Binary Logistic回归分析进一步证明,励志故事对消费者礼品类型选择的影响显著且为正向(β=0.43,SE=0.21,p=0.041)。这说明过程励志故事促进了功能型产品选择,支持H1。

|

| 图 2 故事类型对不同类型礼品选择偏好的影响(实验1) |

(五)讨论

实验1通过校园现场行为实验,证实相比非过程励志故事,过程励志故事提升了消费者对功能品的选择偏好,为H1提供了初步支持。然而,实验1对比的非过程励志故事是完全无关的中性阅读材料,二者在情景代入、阅读体验以及情绪感受等方面可能存在显著差异。而且,现场实验情景并未控制各种潜在的干扰变量,如阅读材料后的伴随情绪影响等。此外,实验1选取德芙和士力架分别作为享乐品和功能品的产品材料,但由于二者是真实品牌且属于不同企业,故而无法控制消费者的潜在品牌偏好。实验2将尝试解决上述不足。

四、实验2:过程励志故事对功能vs.享乐产品购买意愿的影响实验2更换对照组阅读材料以及产品类型操纵方式,通过消费者行为实验进一步检验过程励志故事对产品类型偏好的差异性影响。考虑到故事阅读过程中可能存在伴随情绪差异,而某些情绪体验也与功能品偏爱存在关联,例如,愧疚会促使个体在选择产品时更加偏爱功能性的自我提升产品(Armenta等,2017;Allard和White,2015)。因此,实验2将对阅读故事后的情绪体验(包括正面、负面情绪和愧疚)进行测量,并着重排除愧疚的潜在影响。

(一)实验设计

采用2(故事类型:过程励志vs.非过程励志)×3(产品类型:功能品vs.享乐品vs.基线产品)双因素被试间设计。通过Credamo平台设计实验操作流程并收集数据,共招募了275名被试,其中男104人,女171人,平均年龄29.23岁(SD=7.59)。

(二)实验流程

首先,被试阅读一则虚拟的人物故事材料。过程励志故事与实验1相同,而非过程励志故事则更换为一篇讲述精英学子一帆风顺取得学业成功的虚拟人物故事。两组材料除了人物背景和奋斗过程存在差异外,其他信息如人名、所进入学府、所取得学业成就等均保持一致。阅读材料后,被试回答与实验1相同的励志操纵检验题项(ɑ=0.93)。接着,被试观看不同类型的产品信息材料。参照Chen等(2017)的实验材料,本文将某虚拟饮料品牌的一款产品分别描述为功能型、享乐型饮料以及无具体文字介绍的控制组饮料。被试看完产品介绍后,指出自己对该款饮料的购买意愿(“对该饮料的感兴趣程度”“多大程度上考虑购买这款饮料”,7分量表,ɑ=0.87)及对产品属性的判断。测量产品属性判断的题项为:“对于这款产品有以下描述,你对这些描述的同意程度是?这款产品是实用的/功能性强的(功能性指标,ɑ=0.70);这款产品是令人愉快的/令人享受的(享乐性指标,ɑ=0.88)(1=完全不同意,7=完全同意)”。接下来,所有被试再次阅读一遍故事材料,然后回答阅读过程中自己在多大程度上感受到以下每一种情绪(1=非常少,7=非常多):正面情绪(愉悦的/高兴的/放松的/舒适的,ɑ=0.92)、负面情绪(有压力的/不开心的/焦虑的/心神不宁的,ɑ=0.88)(Zhu和Argo,2013)以及愧疚情绪(惭愧的/内疚的,ɑ=0.82)(Allard和White,2015)。最后,被试填写了人口统计学信息并获得酬谢。

(三)实验结果

1.操纵检验

(1)故事类型。独立样本t检验显示,相比非过程励志故事,过程励志故事使被试感受到了更高水平的激励(M过程励志=5.78,SD=0.97 vs. M非过程励志=4.53,SD=1.44;t=8.43,p<0.001)。说明故事类型操纵成功。

(2)产品类型。独立样本t检验表明:功能属性上,功能品得分显著高于享乐品和基线产品(M功能=5.29 vs. M享乐=4.63,p=0.001;M功能=5.29 vs. M基线=4.05,p<0.001);而享乐属性上,享乐品得分显著高于功能品和基线产品(M享乐=5.53 vs. M功能=5.20,p=0.048;M享乐=5.53 vs. M基线=4.19,p<0.001)。说明产品类型操纵成功。

(3)情绪测量。独立样本t检验表明,相比非过程励志故事,阅读过程励志故事使被试感受到了更高水平的负面情绪(M过程励志=3.33,SD=1.31 vs. M非过程励志=3.04,SD=1.42;t=1.74,p=0.083)和愧疚(M过程励志=3.98,SD=1.63 vs. M非过程励志=2.73,SD=1.44;t=6.74,p<0.001),同时感受到较低的正面情绪(M过程励志=4.46,SD=1.35 vs. M非过程励志=4.73,SD=1.35;t=−1.67,p=0.097)。考虑到阅读材料引发的伴随情绪存在差异,后面的分析将把情绪测量作为控制变量带入模型,并将检验伴随情绪的中介效应。

2.主效应分析

将正面情绪、负面情绪以及愧疚作为协变量,进行故事类型和产品类型双因素方差分析,结果显示,故事类型[F(1,266)=1.73,p>0.1]的主效应不显著,产品类型[F(2,266)=28.31,p<0.001]的主效应显著,且二者的交互作用显著[F(2,266)=5.17,p=0.006];协变量当中,正面情绪[F(1,266)=14.69,p<0.001]和愧疚[F(1,266)=5.29,p=0.022]对因变量的主效应显著,而负面情绪[F(1,266)=0.43,p>0.1]的主效应不显著。进一步的简单效应分析发现,过程励志故事组被试对功能品的购买意愿显著高于享乐品(M功能=5.76 vs. M享乐=4.88;p<0.001)和基线产品(M功能=5.76 vs. M基线=4.21;p<0.001)。而非过程励志故事组被试对功能品与享乐品的购买意愿无显著差异 (M功能=5.36 vs. M享乐=5.49;p>0.1),但均显著高于基线产品(M功能=5.36 vs. M基线=4.57,p<0.001;M享乐=5.49 vs. M基线=4.57,p<0.001) (参见图3)。再次证明过程励志故事促使消费者偏爱功能品胜于享乐品,与H1一致。

|

| 图 3 故事类型对不同产品类型购买意愿的影响(实验2) |

3.情绪的中介分析

考虑到情绪测量的差异性,需要继续检验励志故事的影响效应是否受到情绪变量的中介。以故事类型(1=过程励志,2=非过程励志)为自变量,产品类型(1=功能品,2=享乐品,3=基线产品)为调节变量,同时将正面情绪、负面情绪和愧疚作为中介变量纳入模型(模型8,5000个样本),使用PROCESS(Hayes,2013)进行被调节的中介分析。结果显示,正面情绪(β=−0.002,SE=0.050,95% CI:[−0.0981,0.1024],包含0)、负面情绪(β=−0.005,SE=0.018,95% CI:[−0.0730,0.0138],包含0)和愧疚(β=−0.138,SE=0.030,95% CI:[−0.0928,0.0327],包含0)的总体被调节中介效应均不显著。这可能是因为功能品和享乐品所满足的利益诉求存在差异,而并非仅受情绪因素的驱动。因此,可以排除过程励志故事引发的伴随情绪的替代性机制的影响。

(四)讨论

通过更换产品品类和增加无产品特征介绍的控制组产品,实验2复制了实验1的结果,并且排除了伴随情绪的干扰。然而,实验2的产品材料基于同一产品的广告诉求操纵,研究结论是否适用于不同的功能品与享乐品选择(如矿泉水vs.可乐等)尚未确定;此外,上述实验均未探讨过程励志故事影响产品类型偏好的中介机制。实验3将继续对上述问题进行进一步的检验。

五、实验3:过程励志故事对功能vs.享乐产品选择的影响及作用机制实验3将因变量变更为不同类别的功能vs.享乐产品选择,在此基础上,再次检验过程励志故事对产品类型偏好的影响。同时,实验3将对过程励志故事影响功能vs.享乐产品偏好的中介机制进行检验。此外,考虑到在阅读励志故事的伴随情绪中,愧疚与自我提升和功能品偏好最为相关(Armenta等,2017;Allard和White,2015),实验3将继续排除愧疚的替代中介解释。

(一)实验设计

采用故事类型(过程励志vs.非过程励志)单因素被试间实验设计。该研究通过Credamo平台设计实验流程,并招募了238名普通消费者被试。其中,男94人,女142人,83.5%为大学本科及以上学历,平均年龄30.99岁(SD=7.00)。

(二)实验流程

首先,被试阅读与实验2相同的故事材料。之后,被试需要回答阅读材料的操纵检验题项(ɑ=0.92)。接着,被试被告知为感谢他们参与实验,研究人员设计了一组幸运抽奖活动,奖品依次分为三档:10元优惠券可兑换矿泉水(功能品)和可乐(享乐品),100元优惠券可兑换充电宝(功能品)和掌上游戏机(享乐品),200元优惠券可兑换博物馆门票(功能品)和游乐园门票(享乐品)。被试需要在其中做出选择。上述产品选项参照了Dhar和Wertenbroch(2000)的设计。此后,被试再次阅读故事材料,然后回答过程模拟和结果模拟题项。其中,结果模拟题项为:“阅读材料后,您多大程度上联想到自己也可以像故事主人公一样/希望自己也能成为像故事主人公那样的人/拥有像故事主人公一样的人生?”(1=完全没有,7=非常多,ɑ=0.76)。过程模拟题项为:“阅读材料后,你多大程度上想到了故事主人公最终实现目标需要付出的各种艰辛和努力/想到自己如果要像故事主人公一样需要改变你当前习惯或行为的可能性/想到自己要按照最终目标来安排自己每天的日常生活?”(1=完全没有,7=非常多,ɑ=0.83)。上述题项改编自Zhao等(2011)的研究。同时,为检验自我提升动机的影响,本次实验同时测量了被试的自我提升动机(“我有很强的自我提升动机”“我非常希望提升自己”“我很想自己变得更好”,1=完全不同意,7=非常同意,ɑ=0.72)(Allard和White,2015)和愧疚(题项同实验2,ɑ=0.86)。最后,被试汇报自己的人口统计学信息。

(三)实验结果

1.操纵检验

独立样本t检验结果显示,相比非过程励志故事,过程励志故事使被试显著感受到更高水平的激励(M过程励志=6.01,SD=0.62 vs. M非过程励志=4.75,SD=1.62;t=7.83,p<0.001)。说明励志材料操纵成功。

独立样本t检验表明,相比非过程励志故事,阅读过程励志故事依然使被试感受到了更高水平的愧疚(M过程励志=3.67,SD=1.62 vs. M非过程励志=3.20,SD=1.50;t=2.28,p=0.024)。因此,后续将继续检验愧疚的替代中介机制是否成立。

2.主效应分析

分别将被试选择功能品的人数作为因变量,将故事类型作为自变量进行皮尔逊卡方分析。结果显示,相比非过程励志故事组,无论是10元优惠券(矿泉水选择比例:62.7% vs. 50.0%;χ2=3.88,p=0.049)、100元优惠券(充电宝选择比例:76.3% vs. 65.3%;χ2=3.46,p=0.063)还是200元优惠券(博物馆门票选择比例:69.5% vs. 53.4%;χ2=6.46,p=0.011)(参见表1),过程励志故事组被试选择功能品的比例都显著更高。与H1一致。

| 过程励志故事 | 非过程励志故事 | χ2 | p | |

| 10元:矿泉水选择比例 | 62.7% | 50.0% | 3.88 | 0.049 |

| 100元:充电宝选择比例 | 76.3% | 65.3% | 3.46 | 0.063 |

| 200元:博物馆门票选择比例 | 69.5% | 53.4% | 6.46 | 0.011 |

3.中介机制检验

将故事类型(1=过程励志,0=非过程励志)作为自变量,三组产品选择(1=功能品,2=享乐品)依次作为因变量,同时将愧疚、过程模拟、结果模拟和自我提升动机作为中介变量纳入模型(模型6,5000个样本),使用PROCESS进行序列中介分析。结果显示,对于10元产品组(矿泉水vs.可乐,95% CI:[−0.3477,−0.0088],不包含0)、100元产品组(充电宝vs.游戏机,95% CI:[−0.4013,−0.0446],不包含0)和200元产品组(博物馆vs.游乐园,95% CI:[−0.5424,−0.0892],不包含0),故事类型通过过程模拟影响自我提升动机再影响产品选择的序列中介间接效应均显著,而其他中介路径的间接效应均不显著(参见表2)。H2得到支持。

| 各路径的间接效应:95% CI区间 | 矿泉水vs.可乐 | 充电宝vs.游戏机 | 博物馆vs.游乐园 |

| 故事类型→愧疚→产品选择 | [−0.0194,0.1824] | [−0.0187,0.1754] | [−0.0173,0.1825] |

| 故事类型→结果模拟→产品选择 | [−0.2001,0.0674] | [−0.0565,0.2582] | [−0.0668,0.2350] |

| 故事类型→过程模拟→产品选择 | [−0.5578,0.1175] | [−0.4956,0.2272] | [−0.6306,0.0981] |

| 故事类型→自我提升→产品选择 | [−0.0157,0.1870] | [−0.0310,0.2081] | [−0.0469,0.2915] |

| 故事类型→愧疚→自我提升→产品选择 | [−0.0016,0.0357] | [−0.0033,0.0465] | [−0.0040,0.0637] |

| 故事类型→结果模拟→自我提升→产品选择 | [−0.0642,0.0016] | [−0.0756,0.0052] | [−0.2405,0.0107] |

| 故事类型→过程模拟→自我提升→产品选择 | [−0.3477,−0.0088] | [−0.4013,−0.0446] | [−0.5424,−0.0892] |

(四)讨论

实验3将因变量更换为跨品类的产品类型选择,再次证实了过程励志故事促使个体偏爱功能品,并且排除了愧疚和结果模拟的替代中介解释,证实了过程模拟与自我提升动机的序列中介效应,H1和H2得到支持。然而,实验1—3的过程励志故事均为非营销情景的学业故事,考虑到营销实践应用意义,需要在营销情景下再次验证。因此,实验4采用营销情景中的品牌创业故事,同时更换产品品类,以检验研究结论的稳健性。

六、实验4:过程励志品牌传记对功能vs.享乐产品购买意愿的影响及作用机制实验4将在营销情景下,通过改变产品类型的操纵方式,再次检验励志故事对产品类型偏好的影响及作用机制。

(一)实验设计

采取2(故事类型:过程励志vs.非过程励志)× 2(产品类型:功能vs.享乐)双因素被试间设计。在Credamo平台招募普通消费者被试,共成功收集250份有效数据。其中男82人,女168人,86.8%为大学本科及以上学历,平均年龄28.68岁(SD=8.30)。

(二)实验流程

首先,被试阅读一则虚拟品牌创业者的人物传记故事。过程励志故事描述一位流水线工人白手起家历经艰辛创业成功的故事,而非过程励志故事描述一位职业经理人水到渠成发展创业的故事。为更加贴近营销实践,过程励志故事同时设计品牌口号“梦想永不言弃”,而非过程励志故事则不呈现品牌口号。阅读故事后,被试完成了故事类型的操纵检验题项(ɑ=0.92)。接下来,被试观看该品牌推出的一款移动充电器产品介绍图片。参照Wan等(2017)的研究材料,享乐型产品出示的充电器在外观上有优势,但充电性能较差,而功能型产品出示的充电器在充电性能上有优势,但外观普通。然后,被试需要回答对该款移动充电器的购买意愿(ɑ=0.86)及对产品属性的判断(功能性:ɑ=0.72;享乐性:ɑ=0.82)。随后,被试再次阅读一遍先前的虚拟品牌传记故事,然后评价自己在阅读故事的过程中感受到的过程模拟(ɑ=0.77)、结果模拟(ɑ=0.80)以及自我提升动机(ɑ=0.75),题项同实验3。最后,被试完成背景信息统计。

(三)实验结果

1.操纵检验

独立样本t检验表明,相比过程励志故事,非过程励志故事让被试显著感受到更高水平的激励(M过程励志=5.86,SD=0.71 vs. M非过程励志=4.75,SD=1.35;t=8.15,p<0.001),说明故事类型启动成功。在产品属性评价上,大容量外观普通的移动充电器在功能性评价上得分显著更高(M功能=5.76,SD=0.82 vs. M享乐=5.50,SD=0.91;t=2.33,p=0.020);而小容量外观独特的移动充电器在享乐性评价上得分显著更高(M享乐=5.34,SD=1.00 vs. M功能=5.09 ,SD=0.90;t=2.09,p=0.038)。说明产品类型操纵成功。

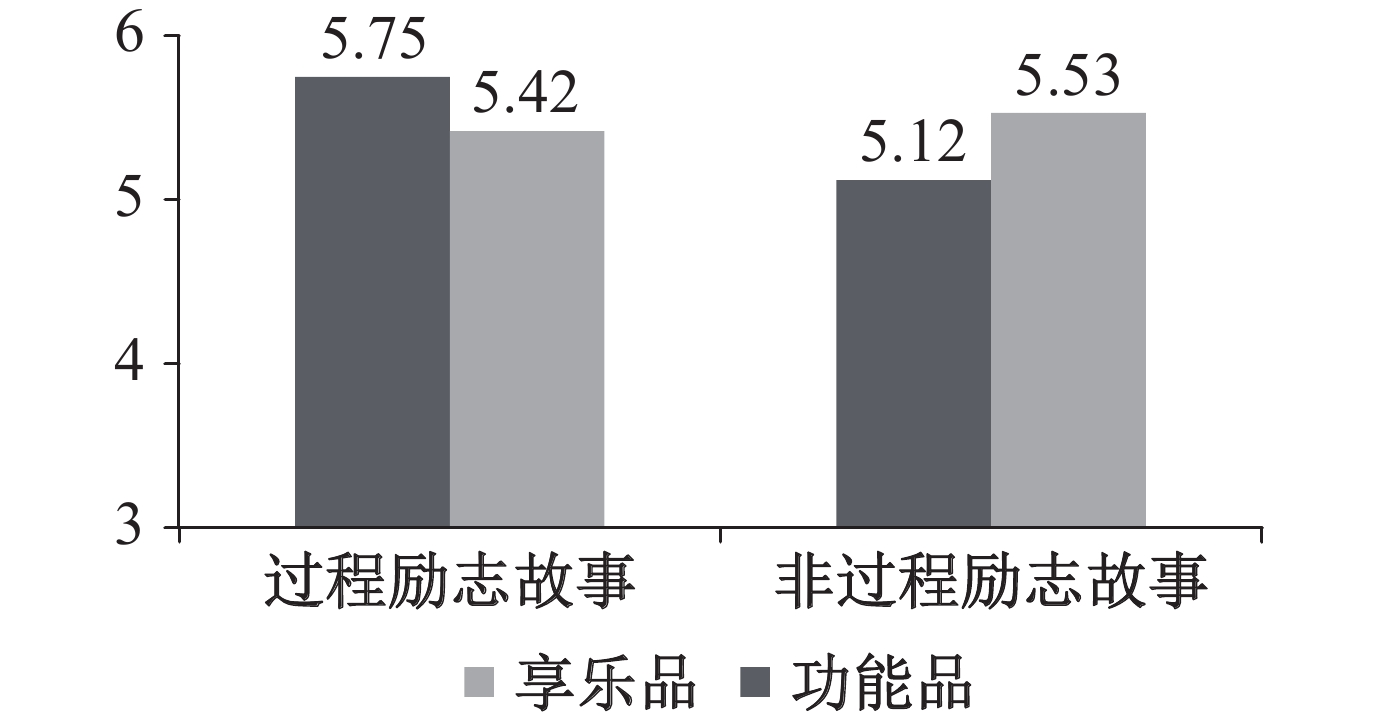

2.主效应分析

故事类型和产品类型双因素被试间方差分析表明,故事类型[F(1,246)=4.32,p=0.039]和产品类型[F(1,246)=0.74,p>0.1]的主效应均不显著,但二者的交互作用显著[F(1,246)=8.79,p=0.003]。进一步的简单效应分析发现,过程励志故事组被试对功能品的购买意愿显著高于享乐品[M功能=5.75,SD=0.68 vs. M享乐=5.42,SD=1.15;F(1,247)=3.33,p=0.069];而非过程励志故事组被试对享乐品的购买意愿显著高于功能品[M享乐=5.53,SD=0.88 vs. M功能=5.12,SD=1.15;F(1,247)=5.51,p=0.020](参见图4)。与H1的预期一致。

|

| 图 4 故事类型对不同产品类型购买意愿的影响(实验4) |

3.中介机制检验

以故事类型(1=过程励志,0=非过程励志)作为自变量,产品购买意愿作为因变量,同时将过程模拟、结果模拟和自我提升动机作为中介变量纳入模型(模型6,5000个样本),使用PROCESS进行序列中介检验分析。结果显示,总体序列中介效应显著(β=0.2979,SE=0.0951,95% CI:[0.1291,0.5021],不包含0)。具体而言,励志故事通过激发过程心理模拟促进自我提升动机,最终使得个体偏爱功能品的序列间接中介效应显著(β=0.0541,SE=0.0293,95% CI:[0.0061,0.1233],不包含0),其他路径的中介效应则均不显著,详见表3。

| 各路径的间接效应 | β | SE | 95% CI |

| 故事类型→结果模拟→购买意愿 | −0.0332 | 0.0409 | [−0.1226,0.0407] |

| 故事类型→过程模拟→购买意愿 | 0.0572 | 0.0787 | [−0.0913,0.2173] |

| 故事类型→自我提升→购买意愿 | −0.0339 | 0.0280 | [−0.1126,0.0026] |

| 故事类型→结果模拟→自我提升→购买意愿 | −0.0023 | 0.0040 | [−0.0180,0.0015] |

| 故事类型→过程模拟→自我提升→购买意愿 | 0.0541 | 0.0293 | [0.0061,0.1233] |

(四)讨论

实验4通过品牌创业传记和品牌口号的区别设计实现了在营销情景中启动励志体验的目的,同时使用了更加严谨的功能品和享乐品的产品操纵方式,再次验证了过程励志故事对消费者产品类型偏好的影响及其机制。接下来,实验5将检验实验1—4发现的研究结论是否仅在低认知负荷水平下成立(H3)。

七、实验5:认知负荷水平的边界调节检验实验5旨在检验认知负荷水平对过程励志故事影响功能vs.享乐产品偏好的边界调节作用是否成立。

(一)实验设计

采用2(故事类型:过程励志vs.非过程励志)×2(产品类型:功能品vs.享乐品)×2(认知负荷:高vs.低)三因素被试间设计。通过问卷星招募普通消费者被试,共收集395份有效数据。其中,男157人,女238人,81.8%为大学本科及以上学历,平均年龄30.31岁。

(二)实验流程

首先,被试阅读与实验2相同的故事材料。接着,本文参照Shen等(2016)的研究方法操纵消费者的认知负荷水平。具体而言,高认知负荷组被试被告知需要完成一个12位随机数字“382910527186”的记忆任务,而低认知负荷组被试则被要求完成一个两位数“12”的记忆任务。紧接着,使用与实验4相同的方法操纵产品类型。被试浏览一款移动充电器的产品介绍(产品材料同实验4,一款侧重外观优势,一款侧重功能优势,但删除了品牌口号)。然后,被试评价对这款移动充电器的购买意愿(ɑ=0.84)以及对该款产品享乐性(ɑ=0.83)和功能性(ɑ=0.74)的感知。接下来,被试再次阅读故事,评价自己在阅读故事时的过程模拟(ɑ=0.63)和结果模拟(ɑ=0.72),并完成励志操纵检验题项(ɑ=0.89)和认知负荷操纵检验题项。其中,认知负荷操纵检验题项沿用Shen等(2016)的量表,评价记忆任务难度和记忆任务耗费的努力,为1—7分量表。最后,被试回忆填写之前记忆的数字并完成个人背景信息统计。

(三)实验结果

1.操纵检验

(1)故事类型。独立样本t检验显示,过程励志故事条件下,被试确实感受到了更高水平的激励(M过程励志=5.48,SD=0.96 vs. M非过程励志=5.02,SD=1.29;t=4.04,p<0.001)。说明故事类型启动操纵成功。

(2)产品类型。大容量外观普通的移动充电器在功能性评价上得分显著更高(M功能=5.28,SD=0.99 vs. M享乐=5.06,SD=1.06;t=2.24,p=0.025),而小容量外观独特的移动充电器在享乐性评价上得分显著更高(M功能=4.63,SD=1.20 vs. M享乐=5.10,SD=1.02;t=−4.23,p<0.001)。说明产品类型操纵成功。

(3)认知负荷水平。识记12位数字的被试认为任务难度(M高负荷=4.57,SD=1.56 vs. M低负荷=1.93,SD=1.42;t=17.56,p<0.001)和为识记数字所花费的努力(M高负荷=4.80,SD=1.37 vs. M低负荷=2.31,SD=1.52;t=17.11,p<0.001)均显著高于识记2位数字的被试。说明认知负荷水平操纵成功。

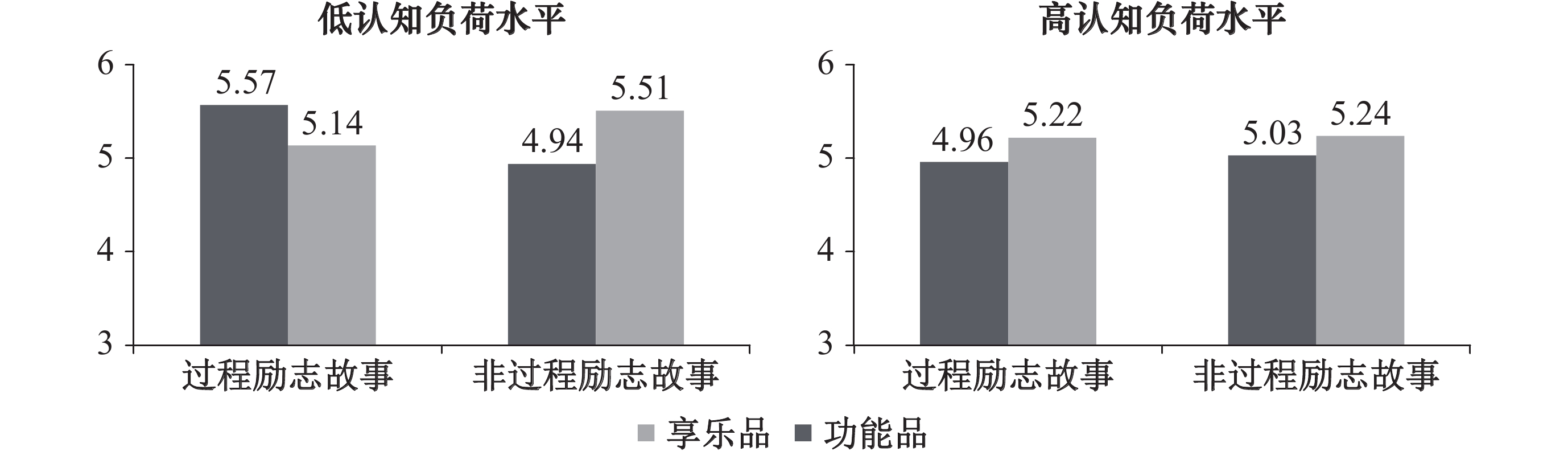

2.主效应分析

分别以故事类型、产品类型和认知负荷水平作为自变量进行2×2×2单变量方差分析。结果显示,认知负荷水平[F(1,387)=2.38,p>0.1]、故事类型[F(1,387)=0.03,p>0.1]的主效应均不显著,产品类型[F(1,387)=3.08,p=0.080]的主效应呈现边缘显著,三个自变量之间的两两交互作用均不显著,但三者的交互作用显著[F(1,387)=5.80,p=0.017]。进一步的简单效应分析发现,在低认知负荷水平下,过程励志故事组被试对功能品的购买意愿高于享乐品[M功能=5.57,SD=0.59 vs.M享乐=5.14,SD=0.73;F(1,388)=3.18,p=0.075],达到边缘显著水平;而非过程励志故事组被试则对享乐品的购买意愿显著高于功能品[M享乐=5.51,SD=0.81vs.M功能=4.94,SD=0.91;F(1,388)=8.43,p=0.004]。而在高认知负荷水平下,过程励志故事组[M功能=4.96,SD=1.08 vs.M享乐=5.22,SD=0.99;F(1,388)=1.84,p>0.1]和非过程励志故事组[M功能=5.03,SD=1.27 vs.M享乐=5.24,SD=1.25;F(1,388)=1.03,p>0.1]被试对功能品与享乐品的购买意愿均无显著差异(参见图5)。研究结果与H3一致。

|

| 图 5 认知负荷水平的边界作用(实验5) |

3.中介机制检验

以故事类型(1=过程励志,0=非过程励志)作为自变量,产品类型(1=功能品,2=享乐品)作为调节变量,产品购买意愿作为因变量,同时将过程模拟、结果模拟作为中介变量纳入模型(模型8,5000个样本),使用PROCESS依次进行序列中介检验分析。结果显示:低认知负荷条件下,过程模拟的总体被调节中介效应显著,95% CI为[−0.4082,−0.0397],不包含0,而结果模拟的总体被调节中介效应不显著,95% CI为[−0.2253,0.0092],包含0;高认知负荷条件下,过程模拟(95% CI:[−0.1349,0.2788],包含0)和结果模拟(95% CI:[−0.1207,0.1746],包含0)的总体被调节中介效应均不显著。对于不同类型产品的间接中介效应详见表4。这说明,在低认知负荷条件下,过程励志故事能够通过提升过程心理模拟影响个体对功能品的偏好,而在高认知负荷条件下,由于个体没有足够的认知资源进行心理模拟,故而过程励志故事对产品类型偏好的影响不再显著。

| 各路径的间接效应:95% CI区间 | 功能品 | 享乐品 | |

| 低认知负荷 | 故事类型→结果模拟→产品选择 | [−0.0384,0.0985] | [−0.1571,0.0074] |

| 故事类型→过程模拟→产品选择 | [0.0255,0.3069] | [−0.1630,0.0087] | |

| 高认知负荷 | 故事类型→结果模拟→产品选择 | [−0.3499,0.0227] | [−0.2309,0.0211] |

| 故事类型→过程模拟→产品选择 | [−0.0150,0.2448] | [−0.0060,0.2509] |

(四)讨论

实验5引入认知负荷水平作为边界变量,证明只有在低认知负荷条件下,当被试具备充足的认知资源进行过程模拟想象时,过程励志故事才能促使消费者偏爱功能品;而在高认知负荷条件下,被试的过程模拟加工被阻断,故而过程励志故事对产品类型偏好的影响不再显著。研究结论支持了H3。

八、结论、启示与展望(一)研究结论

本文通过五项逐层递进的实验研究探讨过程励志故事对消费者功能vs.享乐产品偏好的影响效应与作用机制。首先,基于真实行为选择的现场实验和自我报告的实验数据均证实,过程励志故事促使消费者偏爱功能品胜于享乐品(实验1、2)。其次,对这一影响效应的序列中介机制检验证实,过程励志故事能够激发消费者的过程心理模拟,使其自我提升动机提高,最终促使其更加偏爱功能品(实验3、4)。最后,基于过程模拟的中介机制,本文检验了认知负荷水平对过程励志故事影响产品类型偏好的调节作用,丰富了研究机制的边界条件探讨,也从另一角度再次检验了中介机制的稳定性(实验5)。

(二)理论贡献

首先,本文深化和推进了励志和励志故事理论相关研究。尽管励志在心理学领域已是相当成熟的研究构念(Thrash等Elliot,2003,2004),而且在实践中广泛存在,但将该概念应用于营销学领域的理论研究依然较为有限。仅有少数相关研究尝试将励志与捐赠行为关联起来(Liang等,2016),探讨励志视频广告对品牌态度的贡献 (Chang,2020)以及励志对消费者品牌互动参与的影响(Das等,2022)。本文对励志与励志故事相关研究有如下理论推进:一方面,本文关注到励志故事内容构建维度的差异(Paharia等,2011;袁会和蔡骐,2021),将研究聚焦在强调过程的励志故事上,证实了过程励志故事提升功能品偏好的影响效应,对于励志理论研究的深入和细化具有推进意义。另一方面,不同于已有研究发现的励志带来的普遍层面上的积极影响(Park等,2013;Liang等,2016;陈香等,2019;Chang,2020;Das等,2022),本文发现过程励志故事仅能提高消费者的功能品偏好,对享乐品偏好反而具有一定的抑制作用。这说明励志故事营销并非普遍适用,当在产品类型上应用不当时,可能会带来潜在的负面效应,这是对现有励志营销理论的有力推进。

其次,本文将过程励志故事与功能vs.享乐产品偏好关联起来,推进了产品类型偏好的前因变量研究。现有产品类型偏好研究多聚焦于探讨包括控制感在内的情景因素(Chen等,2017)、产品特征因素(Chitturi等,2007;Das等,2018)以及消费者因素(Dhar和Wertenbroch,2000)等的影响,而尚未关注励志故事的影响效应。本文从励志叙事营销角度出发探讨其对功能vs.享乐产品偏好的影响及其机制,推进和丰富了产品类型偏好的前因机制研究,为相关研究提供了新的视角。

最后,本文基于心理模拟和自我提升动机解释过程励志故事对产品类型偏好的影响机制,是对励志作用机制的有力补充和推进。一方面,已有研究关于励志对个体行为与态度影响的中介机制的探讨多集中在叙事传输理论(陈香等,2019)以及诸如共情(McGinnis和Gentry,2009)、身份认同(Paharia等,2011)、生命意义及感激(Trash等,2010;Chang,2020)等情感体验方面,鲜少从认知心理加工的角度进行。本文引入过程心理模拟和自我提升动机来揭示过程励志故事对产品类型偏好的影响机制,并且证明过程励志故事能够提升消费者的过程心理模拟,强化自我提升动机,最终使得消费者更加偏好功能品。另一方面,以往研究多将励志与促进导向的积极作用关联起来(Paharia等,2011;Park等,2013;Chang,2020;Das等,2022),本文揭开了过程励志与自我提升动机之间发生作用的黑匣子——过程心理模拟。只有个体联系自身对励志事件发生过程进行心理想象和模拟,过程励志才能够发挥出激发个体自我提升动机的积极作用。这无疑是对励志作用机制的深化与推进,能够为后续研究提供不同的思考方向。

(三)实践启示

本研究能够为营销实践者提供更加精准的、具体化的励志诉求应用指导,从而帮助他们获得更加理想的营销效果。首先,企业需要明确希望传达哪种励志故事,如强调励志过程还是强调励志结果等,不同类型励志故事可能会带来不同的营销传播效果。其次,企业需要依据自身经营的产品类型所侧重的功能性或享乐性营销卖点,谨慎地选择励志叙事广告或励志品牌传记的类型。如果产品诉求偏向功能性(如技术导向、功能优势、强调实用等),则通过讲述过程励志故事树立励志品牌人设有利于提升消费者的态度。相反,如果产品诉求偏向享乐性(如奢侈定位、犒赏自己、外观优势等),则不宜通过过程励志故事塑造励志品牌人设。再次,如希望通过励志故事产生让人受到激励、奋发向上的正能量效果,叙事设计就需要注意引导消费者联系自身进行过程心理模拟。这就要求励志故事主体设计需要拉近与消费者的距离,能够引发消费者的共鸣,同时在故事情节上需要尽可能刻画具体的细节和过程步骤,相对淡化对结果的描述,如此才能有效地唤起消费者结合自我对比的过程心理想象,增强其自我提升动机,最终建立品牌与消费者之间的积极情感联系。

(四)研究局限与展望

第一,励志故事的叙事构建包含多个维度,可从故事主体(优势vs.劣势)、过程(逆境vs.顺境)和结果(成功vs.失败)等多个层面进行组合构建(Paharia等,2011;袁会和蔡骐,2021)。本研究只聚焦于劣势主体战胜逆境取得成功的过程励志故事,着重强调励志过程的差异,而未涉及其他组合的励志故事情景,这是本研究主题范围选择上的局限性。对于其他可能的励志叙事构建,例如虽败犹荣或是笑对坎坷人生这样的励志故事情节,是否会对功能vs.享乐产品偏好具有同样的影响,未来的研究可继续进行深入探讨。

第二,本研究证实了过程模拟对于励志故事影响功能品偏好的中介作用,但结果模拟是否对享乐品偏好具有类似的作用机制尚需要进一步探讨。强调结果的励志故事,是否会激发个体的结果心理模拟,然后促使个体更加偏爱享乐品呢?此问题并非本研究关注的重点,尚待未来的研究进行系统论证。同时,出于研究结论稳健性考虑,本研究的系列实验使用了不同的故事和产品刺激材料,导致在对照故事组中未能有效控制产品本身吸引力偏差,故未能在对照故事组中获得有关享乐品偏好的一致性研究结果,这也是未来的研究需要注意之处。

第三,本研究目前选择的边界调节变量是基于对中介机制过程模拟的干预,主要目的在于检验中介机制的稳定性,依然有一些其他潜在调节变量值得继续探讨。例如,研究发现,经验开放性(Rudd等,2018)等会影响个体感受励志体验以及受励志影响的效应,因此这些变量可能也会相应调节励志对产品类型偏好的影响。此外,前人的研究也发现,如果事先启动被试的最佳自我,那么被试就不会被成功榜样所激励(Lockwood和Kunda,1999),故而最佳自我的呈现也可能是潜在的边界条件。这些均是后续研究可以继续探讨的方向。

| [1] | 陈香, 郭锐, Wang C L, 等. 残缺的力量——励志品牌故事人设健全性对消费者品牌偏好的影响[J]. 南开管理评论, 2019, 22(6): 4–15. |

| [2] | 李爱梅, 陈春霞, 孙海龙, 等. 提升消费者体验的故事营销研究述评[J]. 外国经济与管理, 2017, 39(12): 127–139. |

| [3] | 神铭钰, 卫海英, 毛立静. 痛并快乐?品牌故事类型对消费者态度的影响研究[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(12): 100–117. |

| [4] | 徐岚, 赵爽爽, 崔楠, 等. 故事设计模式对消费者品牌态度的影响[J]. 管理世界, 2020, 36(10): 76–94. |

| [5] | 杨晨, 王海忠, 钟科. “示弱”品牌传记在“蛇吞象”跨国并购中的正面效应[J]. 中国工业经济, 2013(2): 143–155. |

| [6] | 袁会, 蔡骐. 从“只有背影”到“华丽转身”: “草根逆袭”话语的媒介建构[J]. 新闻与传播研究, 2021, 28(5): 44–65. |

| [7] | Allard T, White K. Cross-domain effects of guilt on desire for self-improvement products[J]. Journal of Consumer Research, 2015, 42(3): 401–419. |

| [8] | Castaño R, Sujan M, Kacker M, et al. Managing consumer uncertainty in the adoption of new products: Temporal distance and mental simulation[J]. Journal of Marketing Research, 2008, 45(3): 320–336. |

| [9] | Chang C C. How branded videos can inspire consumers and benefit brands: Implications for consumers’ subjective well-being[J]. Journal of Advertising, 2020, 49(5): 613–632. |

| [10] | Chen C Y, Lee L, Yap A J. Control deprivation motivates acquisition of utilitarian products[J]. Journal of Consumer Research, 2017, 43(6): 1031–1047. |

| [11] | Chitturi R, Raghunathan R, Mahajan V. Delight by design: The role of hedonic versus utilitarian benefits[J]. Journal of Marketing, 2008, 72(3): 48–63. |

| [12] | Cian L, Longoni C, Krishna A. Advertising a desired change: When process simulation fosters (vs. hinders) credibility and persuasion[J]. Journal of Marketing Research, 2020, 57(3): 489–508. |

| [13] | Critcher C R, Lee C J. Feeling is believing: Inspiration encourages belief in god[J]. Psychological Science, 2018, 29(5): 723–737. |

| [14] | Das M, Saha V, Roy A. Inspired and engaged: Decoding MASSTIGE value in engagement[J]. International Journal of Consumer Studies, 2022, 46(3): 781–802. |

| [15] | Dhar R, Wertenbroch K. Consumer choice between hedonic and utilitarian goods[J]. Journal of Marketing Research, 2000, 37(1): 60–71. |

| [16] | Escalas J E. Imagine yourself in the product: Mental simulation, narrative transportation, and persuasion[J]. Journal of Advertising, 2004, 33(2): 37–48. |

| [17] | Escalas J E, Luce M F. Understanding the effects of process-focused versus outcome-focused thought in response to advertising[J]. Journal of Consumer Research, 2004, 31(2): 274–285. |

| [18] | Green M C, Brock T C. The role of transportation in the persuasiveness of public narratives[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2000, 79(5): 701–721. |

| [19] | Jiang Y W, Gorn G J, Galli M, et al. Does your company have the right logo? How and why circular-and angular-logo shapes influence brand attribute judgments[J]. Journal of Consumer Research, 2016, 42(5): 709–726. |

| [20] | Liang J P, Chen Z X, Lei J. Inspire me to donate: The use of strength emotion in donation appeals[J]. Journal of Consumer Psychology, 2016, 26(2): 283–288. |

| [21] | Lockwood P, Kunda Z. Superstars and me: Predicting the impact of role models on the self[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1997, 73(1): 91–103. |

| [22] | McGinnis L P, Gentry J W. Underdog consumption: An exploration into meanings and motives[J]. Journal of Business Research, 2009, 62(2): 191–199. |

| [23] | Milyavskaya M, Ianakieva I, Foxen-Craft E, et al. Inspired to get there: The effects of trait and goal inspiration on goal progress[J]. Personality and Individual Differences, 2012, 52(1): 56–60. |

| [24] | Oettingen G, Mayer D, Thorpe J S, et al. Turning fantasies about positive and negative futures into self-improvement goals[J]. Motivation and Emotion, 2005, 29(4): 236–266. |

| [25] | Paharia N, Keinan A, Avery J, et al. The underdog effect: The marketing of disadvantage and determination through brand biography[J]. Journal of Consumer Research, 2011, 37(5): 775–790. |

| [26] | Park C W, Eisingerich A B, Park J W. Attachment–aversion (AA) model of customer–brand relationships[J]. Journal of Consumer Psychology, 2013, 23(2): 229–248. |

| [27] | Pham L B, Taylor S E. From thought to action: Effects of process-versus outcome-based mental simulations on performance[J]. Personality and Social Psychology Bulletin, 1999, 25(2): 250–260. |

| [28] | Sedikides C. A multiplicity of motives: The case of self-improvement[J]. Psychological Inquiry, 1999, 10(1): 64–65. |

| [29] | Shen H, Zhang M, Krishna A. Computer interfaces and the “direct-touch” effect: Can iPads increase the choice of hedonic food?[J]. Journal of Marketing Research, 2016, 53(5): 745–758. |

| [30] | Sweller J. Cognitive load during problem solving: Effects on learning[J]. Cognitive Science, 1988, 12(2): 257–285. |

| [31] | Taylor S E, Schneider S K. Coping and the simulation of events[J]. Social Cognition, 1989, 7(2): 174–194. |

| [32] | Thrash T M, Elliot A J. Inspiration as a psychological construct[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2003, 84(4): 871–889. |

| [33] | Thrash T M, Elliot A J. Inspiration: Core characteristics, component processes, antecedents, and function[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2004, 87(6): 957–973. |

| [34] | ÜLküMen G, Thomas M. Personal relevance and mental simulation amplify the duration framing effect[J]. Journal of Marketing Research, 2013, 50(2): 194–206. |

| [35] | Zhao M, Hoeffler S, Zauberman G. Mental simulation and product evaluation: The affective and cognitive dimensions of process versus outcome simulation[J]. Journal of Marketing Research, 2011, 48(5): 827–839. |